林 柏陽 作品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李浩榮寫的 消遣繁華(精裝) 和建築大叔的 建築大叔散步筆記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Taiwan Residential Architecture Award - TRAA台灣住宅建築獎也說明:作品. 作品名稱進之宅. 業主釋悟德. 地點台南白河. 用途住宅. 建築. 事務所境衍設計+林柏陽建築師事務所. 主持人林柏陽、黃聖軒、何岳璟. 參與者劉品萱、廖鍇、劉敏.

這兩本書分別來自初文出版社有限公司 和田園城市所出版 。

國立中正大學 中國文學研究所 鄭阿財所指導 廖秀芬的 唐宋俗文學發展及傳播之研究 (2015),提出林 柏陽 作品關鍵因素是什麼,來自於唐宋、俗文學、變文、俗曲、話本、表演、傳播。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 白適銘所指導 吳佳靜的 民初「畫學衰落」論述的產生與變遷─以康有為《萬木草堂藏畫目》為核心 (2015),提出因為有 康有為、《萬木草堂藏畫目》、民初美術、中國畫學、畫學衰落的重點而找出了 林 柏陽 作品的解答。

最後網站天禾建設/Tianhe construction/新竹優質建商則補充:... 將人文、美學和職人魂灌注於作品中,將以人為場域的家,設計出最貼心的建築風格。 ... 新竹香山的西海岸,由建築師林柏陽設計全新「那魯灣文化聚落」的兩層樓集會 ...

消遣繁華(精裝)

為了解決林 柏陽 作品 的問題,作者李浩榮 這樣論述:

輕談兩句,寫一篇隨筆,點染文學史的長卷。 余光中 沈西城 嚴歌苓 胡燕青 曹文軒 鄭培凱 陳國球 陳永明 施叔青 劉再復 李歐梵 黃春明 八十篇筆記,零星印象,點點夢影。 作者活躍於香港文藝界,結交甚廣,書中紀錄了他與眾多著名作家、教授的訪問片段,或聽講心得,當中包括余光中、陶然、鍾玲、何福仁等。內容除了有關文學的輕鬆討論,亦遍及社會、政治、宗教等方面,行文間帶出不少名家逸事、趣聞,走進名家的生活,讓我們看見枝枝妙筆之下更親切的一面。縰然並非學術專論,其中討論仍往往言輕意重,細細讀之,必能如作者般從中覓得不少感悟。

林 柏陽 作品進入發燒排行的影片

MoCA Video【籠罩下的巨大哀愁】藝術家訪談 Part.6 蔡傑

--------------------

藝術家簡介

--------------------

擅長以較為多樣化的角度觀看/檢視/梳理所企圖要詮釋的對象及物件乃至於現象到架構。

在表現 手法上傾向於帶有較為濃厚的詩性和文學性,作品內容及其狀態呈現的語境思辨迴路上不論是發 想的動機還是到完成皆含有相當大的成分是為戲謔甚至嘲諷的意味在。

在處理的題材選擇上從帶 有個人感受性抒發/家族記憶/世代作用於個體或群體後所產生的聚合物/文本的再現及詮釋/族群 種族/宏觀事實的辯證。

--------------------

作品介紹

--------------------

「塵埃微粒在暗示內的一束陽光柱中旋轉。」魯克瑞修斯

「再來看一眼這個小點。就在這裡。這就是家。這就是我們。在這個小點上,每一個你愛的人,每一個你認識的人,每一個你聽說過的人,每一個人,無論他是誰,都曾經生活過。我們所有的快樂和掙扎,數以千萬自傲的宗教信仰、思想體系觀念意識,以及經濟學原理教義,每一個獵人或征服者,每一位勇士或是懦夫,每一個文明的締造者或摧毀者,每一位君王或農夫,每一對陷入愛河的年輕伴侶,每一位為人父母者,所有充滿希望的小孩,發明家或探險者,每一位靈魂導師,每一個腐敗的政客,每一個所謂的『超級巨星』,每一個所謂的『最偉大領袖』,每一位我們人類史上的聖人或是罪人……我們的一切一切,全部都存在於這樣一粒懸浮在一束陽光中的塵埃上。」卡爾薩根

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【籠罩下的巨大哀愁 The great sorrow under the shroud】

日期 Date|2021/08/7-09/12

地點 Location|台北當代藝術館 MOCA Taipei

藝術家|Artist

王鼎曄 Wang Ding-Yeh

吳柏賢 Wu Bo-Sian

陳嘉壬 Chen Chia-jen

黃彥超 Huan Yen-Chiao

黃淑蓮 Wong Shu-Lian

蔡傑 Tsai Jie

鄭爾褀 Zheng Er-Qi

鍾知庭 Chung Chih-Ting

影片拍攝與製作 Film production | Shane 影像工作室

音樂製作 Music production | 黃柏諺 PKG

動畫製作 Animation production | 羅悅慈 Lo Rax

設計 Design|蔡傑 Tsai Jie

翻譯 Translation | 黃文 Huang Wen

策展人|Curator

林郁晉 Lin Yu-Chin

協同策展 | Co-curator

黃鼎鈞 Huang Ding-Jun

感謝贊助|Sponsors

厭世會社The Misanthrope Society

果拾 Pick Up

特別感謝|Special thanks

台北當代藝術館 MoCA Taipei

掀牆藝術聚落 Open Wide

打開藝術工作站 OCAC

嘖嘖 Zeczec

張喬翔 Shane

陳小乖

劉柏承

唐宋俗文學發展及傳播之研究

為了解決林 柏陽 作品 的問題,作者廖秀芬 這樣論述:

俗文學的概念約起於五四運動以後,但實際上,在都市興起的唐宋時期,俗文學便在市井之間,以說、唱及說唱的表演形式流傳著,如說書、唱俗曲歌謠及講唱變文、諸宮調等,但流傳下來的材料或相關記載並不多,故有關俗文學的相關研究多集中在材料保存較為豐富的明清時期。在西元1900年敦煌藏經洞的重見天日,其中有一批形式、內容通俗的俗文學材料,如變文、曲子詞、俗曲、通俗詩等,及俗文學相關記載的寫卷,則進一步證實俗文學萌芽於唐代;再加上,都市的興起、商業的發達、市民的崛起、識字率及印刷術的逐漸發展等條件,唐宋時期實為俗文學發展的關鍵期。 除了俗文學文本所呈現的形式、題材外,進而以俗文學的特性,如表演、

傳播、娛樂、教化等,探討唐宋時期約六百六十一年,俗文學共時性及歷時性的發展。首先,確立俗文學的理論,所謂的「俗」是指「世俗」,為「普羅大眾喜聞樂見」者;其中也包含「通俗」之意,若僅以「通俗」涵蓋之,則易與「民間文學」有所混淆。採取三分法的立場,雅文學、民間文學、俗文學三者並列,以便較完整的探討唐宋時期的俗文學。 接著,以俗文學理論勾勒唐宋俗文學的樣貌及其發展,唐代的俗文學因敦煌藏經洞得以保存下來,一窺其形式、內容,如講唱體的變文,韻文體的曲子詞、通俗詩等。宋代的俗文學僅有少數流傳下來,多需透過文人筆記的記載進行檢視,進而推論其在表演時所呈現的樣貌。以「說」為表演型態,有小說、講史、說經等

,說話人的底本「話本」,多為明代的文人輯刊而流傳下來;以「唱」為表演型態,有小唱、嘌唱、唱賺等,幾乎沒有唱本流傳下來;以「說唱」為表演型態,僅少數由文人仿作民間說唱而保留下來的,如鼓子詞、諸宮調。 最後,以表演、傳播為視角,探討從唐到宋俗文學的發展及傳播的情形。唐宋時期的俗文學,以口頭傳播為主,採說、唱、說唱的表演方式呈現;書面傳播為輔,以傳抄、刊刻的方式流通。因時代、社會背景及城坊制、夜禁等管理政策的差異,使俗文學表演的空間、時間及表演情況,皆有所不同。俗文學透過傳播才能將傳達給民眾,其形式、題材,往往隨著傳播的時空及傳播者的身分、傳播對象的階層等因素的影響而有所變化,不再僅僅是題材、

形式之間的相互影響及繼承的關係。

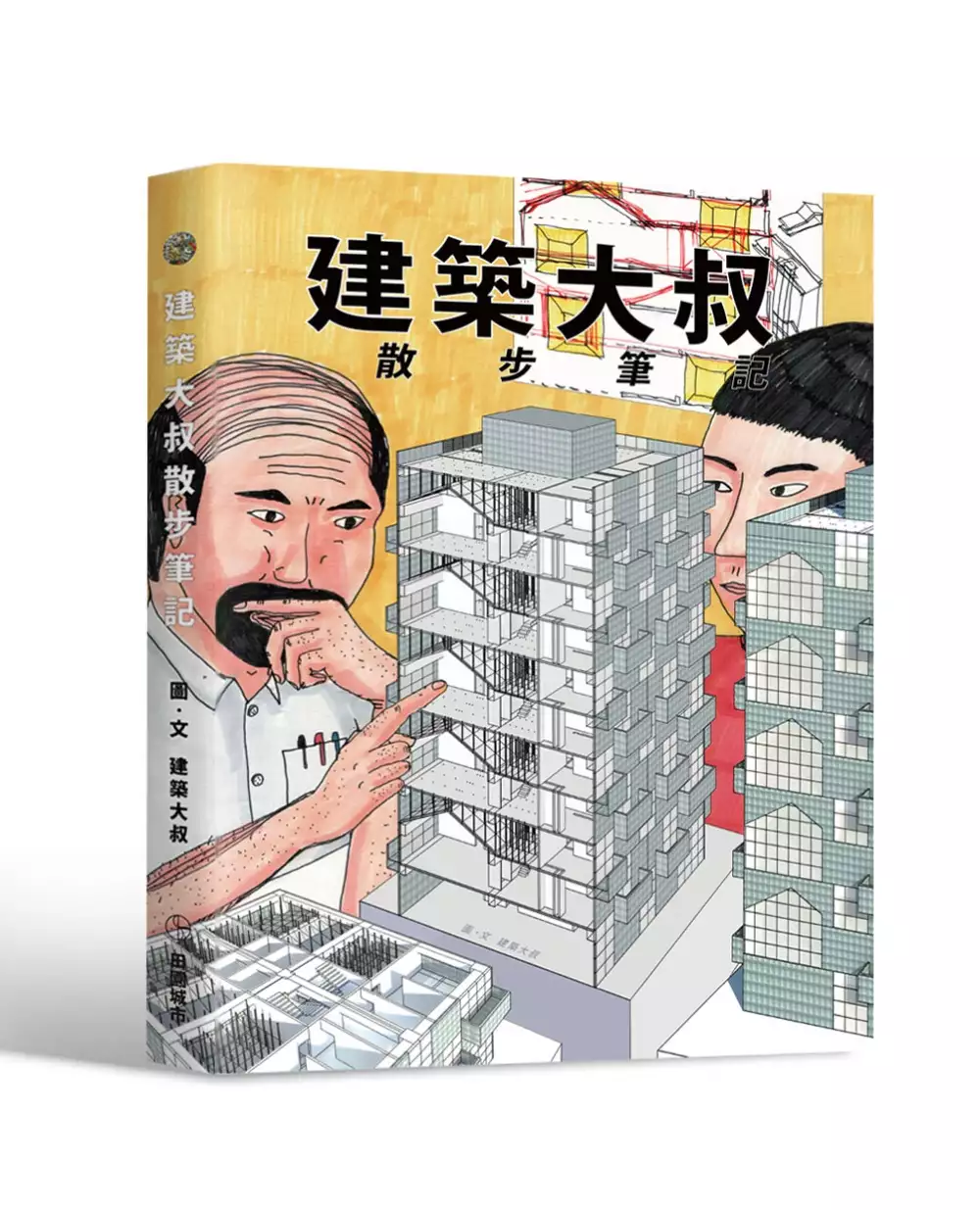

建築大叔散步筆記

為了解決林 柏陽 作品 的問題,作者建築大叔 這樣論述:

本書收錄建築大叔持續在這五年間在網路發表的單篇漫畫與各地展覽展出的短篇漫畫,第一話的建築大叔散步筆記,主要針對城市、建築與都市景觀等不同面向進行不定時的觀察、記錄與設計發想。第二話的深水埗劇場,同時以Macro與Micro的角度,透過一種消失中的在地文化與都市的關係,討論集體與密度、記憶與娛樂、非正式與多樣性、個體與創造力等議題。第三話的家與店,以生活尺度與家庭記憶的角度,描述家庭產業如何影響著其他的家庭成員,討論透天厝或街屋、居住與生活、更新與懷舊等議題。第四話的填滿的空白,則討論都市發展的過程往往不能避免地先滿足最低居住條件,而最直接的操作方式就是空間數量化-以數字

描寫空間,以數字滿足心理。數量化的分配結果忽略了很多其他需要被滿足的面向,最基本被忽略的部分包括了空間的特質與價值到人性的生活需求與記憶。然而在追求空間數量與面積的填滿之外,我們所要追求的可以是甚麼呢…… 這是建築大叔的第三部建築漫畫作品,繼《Taipei 1/2:建築大叔的城市異想》與《不用工作的城市》之後,回到建築設計與漫畫創作的最純粹的文本,透過這些日積月累的素材,再一次找回城市與建築給予我們的感動。 各界推薦 李清志 建築作家,實踐大學建築系副教授 阮慶岳 小說家、建築師 林柏陽 境衍設計|林柏陽建築師事務所 主持建築師 黃明威 擊壤設計|黃明威建築師事務所

主持建築師 黃建宏 關渡美術館館長 共同推薦(按姓名筆劃序排列)

民初「畫學衰落」論述的產生與變遷─以康有為《萬木草堂藏畫目》為核心

為了解決林 柏陽 作品 的問題,作者吳佳靜 這樣論述:

本論文以康有為(1858-1927)完成於丁巳年(1917)十月的《萬木草堂藏畫目》作為主要研究對象,同時嘗試探究民初「衰落」與「畫學」這兩個詞彙的主要意涵與使用情形,藉此進一步分析康有為的藝術觀點及藏畫目中的「畫學衰落」論,在哪些層面對民初藝術界產生了實際的影響。本篇研究首先耙梳清末民初文藝界所面臨的身分與環境轉型的因素,並將研究聚焦於晚年的康有為與其藝術書寫。由清末到民初,舊士人在政治變革、社會變動與西方知識影響的情形下轉型為新式知識分子,並對文化藝術界產生實際的衝擊,而此時的藝術論述,亦因傳播媒體的擴增、關懷焦點的改變以及求新求變的時代氛圍,解構了清末以前趨向單一化的論述,促使中國美術

產生一系列的現代化轉型;另一方面,透過文獻分析可知,豐富的海外覽遊經驗與對民國成立的抗拒,對康氏中晚年藝術書寫在主題與立論的概念建立,有著相當重要的影響。其次,本文嘗試關注《萬木草堂藏畫目》的成書問題。除了討論此書的命名、編輯形式、內容以及出版物的差異之外,藉由其所留存的書籍文章以及與文藝界學生的交流可知,此書的一大撰述目的,是為了提供繪畫研究,且讓學生能夠藉由畫目向其借閱其中的繪畫藏品,學習中國繪畫在不同時期的風格。最後,本文探討「畫學」與「衰落」二詞在民初的應用方式與意義變遷,康有為所使用的「畫學」與「衰落」用語,在民初具有不同於傳統意涵的新意,且反映著此時知識分子們接納新知、回應傳統的情

況。康有為的「畫學」,不僅指向現代概念下的「學門」,並成為國家文明發展中不可忽視的一環,其「畫學衰落」論,更深刻影響了劉海粟、徐悲鴻等門生的藝術理念。本研究認為,康有為在《萬木草堂藏畫目》中,透過對中國歷代繪畫的問題診斷,尋訪中國繪畫在世界變遷中仍能持續進化不止的有效藥方,而「畫學衰落」論的提出,並非為了貶抑中國繪畫的價值而迎合西方風尚,亦非耽溺於傳統經典價值,而是試圖在不變的沉滯之中,以突破性的做法找到中國繪畫再度前進的動能,與可能的新方向。

想知道林 柏陽 作品更多一定要看下面主題

林 柏陽 作品的網路口碑排行榜

-

#1.林柏陽建築師事務所|公司簡介 - 104人力銀行

【公司簡介】員工數:14人。我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入林柏陽建築師事...。公司位於台北市大同區。 於 www.104.com.tw -

#2.漂亮家居 09月號/2018 第211期 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

... 並經過評審團反覆縝密的討論後,從百件報名作品中,選出 7 件兼具多樣性與實驗性的入圍作品。包含:大林工作室林佩蓉的「X-site 計畫:OO」、林柏陽與境衍設計事務所 ... 於 books.google.com.tw -

#3.Taiwan Residential Architecture Award - TRAA台灣住宅建築獎

作品. 作品名稱進之宅. 業主釋悟德. 地點台南白河. 用途住宅. 建築. 事務所境衍設計+林柏陽建築師事務所. 主持人林柏陽、黃聖軒、何岳璟. 參與者劉品萱、廖鍇、劉敏. 於 www.traa.com.tw -

#4.天禾建設/Tianhe construction/新竹優質建商

... 將人文、美學和職人魂灌注於作品中,將以人為場域的家,設計出最貼心的建築風格。 ... 新竹香山的西海岸,由建築師林柏陽設計全新「那魯灣文化聚落」的兩層樓集會 ... 於 tianheconstruction.com -

#5.忠泰美術館重量級展覽揭曉!隈研吾、AA建築聯盟經典之作 ...

哈蒂(Zaha Hadid)等當今眾多頂尖建築大師的早期繪圖作品、版畫及 ... 首度挑戰建築與藝術跨界企劃,推出由藝術家王德瑜與建築師林柏陽共同跨界創作 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#6.綠建築作品名單(依起造人筆畫數排序)

綠建築作品名單(依起造人筆畫數排序) ... 永陞建設北投區文林段三小段住宅新建工程. 63 永盛開發建設有限公司. 謝樹林建築師事務所 ... 林柏陽建築師事務所. 於 www.taiwangbc.org.tw -

#7.【台日新銳論壇/環境篇1】對生活空間的多種嘗試 - 欣傳媒

平田晃久提及林柏陽在理性當中自由地去創作,而中川ERIKA算是非常有趣的建築師,作品當中常會提到許多材料,王喆的作品感覺思考過程是非常複雜的。在80、 ... 於 www.xinmedia.com -

#8.建築大叔散步筆記 - 博客來

李清志建築作家,實踐大學建築系副教授阮慶岳小說家、建築師林柏陽境衍設計|林柏陽 ... 異想》便是曾經於北美館展覽的《未明的雲朵:一城七街》中先展出後出版的作品。 於 www.books.com.tw -

#9.「2021大評圖」 大學建築系畢業生以圖會友 - 聯合報

「Taiwan20」活動由漆志剛與蕭有志擔任召集人,今年6位策展人包括林宛蓁、曾令理、張懷文、林柏陽、呂兆民、魏子鈞,共同選出20件台灣畢業設計作品 ... 於 udn.com -

#10.打造未來美術館全新視界!藝術力突破框架!跨國、跨界 - DFUN

哈蒂(Zaha Hadid)等眾多當代建築大師新銳時期的繪圖作品,從建築教育 ... 忠泰美術館首度挑戰建築與藝術跨界企劃,邀請藝術家王德瑜與建築師林柏陽 ... 於 www.dfunmag.com.tw -

#11.進之宅/ 境衍設計林柏陽建築師事務所 - 人人焦點

建築師及事務所獲獎情況2004 年首都規劃建設作品展優秀設計。 1994 年日本《新建築》雜誌建築設計競賽一等獎。 1993 年日本《新建築》雜誌建築設計競賽二 ... 於 ppfocus.com -

#12.林柏陽作品在PTT/Dcard完整相關資訊| 小文青生活-2022年5月

入圍作品介紹▸· 進之宅Ayni House ·… More ▸林... 博客來一指就訂購→http://goo.gl/jMNHgA… More境衍設計林柏陽建築師事務所fieldevo design studio台北市台北市大同區 ... 於 culturekr.com -

#13.林柏陽Bo-Yang, LIN/助理教授級專業技術人員國立 ... - 建築設計

【學歷】. 國立交通大學建築碩士. https://www.fieldevo.com/ · email: [email protected]. 【經歷】. 2013-2017國立台灣科技大學建築系兼任助理教授 於 www.arch.usc.edu.tw -

#14.合建/都更| 璞園建築團隊官方網站

合建/都更作品Our projects ... 日日好日-區域台北市士林區德行東路260巷口 ... 王克誠建築師事務所平田晃久建築設計事務所林柏陽建築師事務所. 於 www.pyct.com.tw -

#15.漂亮家居 08月號/2018 第210期 - 第 75 頁 - Google 圖書結果

今年3 月,TRAA台灣住宅建築獎公布年度新科得主,由林柏陽所帶領的境衍設計事務所團隊摘下桂冠,以作品「進之宅」獲得單棟住宅類首獎肯定。事實上,這已不是林柏陽團隊第一 ... 於 books.google.com.tw -

#16.超越萬難!疫情下國際建築盛會「大評圖」在 ... - Yahoo奇摩新聞

「Taiwan20」活動由漆志剛與蕭有志擔任召集人,今年6位策展人包括林宛蓁、曾令理、張懷文、林柏陽、呂兆民、魏子鈞,共同選出20件台灣畢業設計作品 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#17.2014兩岸建築新人獎本校建築系師生榮獲優等獎 - 逢甲大學

本校建築系林柏陽老師指導103級畢業生林品汝與廖鍇同學,以畢業設計作品「反轉漁港」參加2014兩岸建築新人獎,體現學用合ㄧ與展現創新視野, ... 於 www.fcu.edu.tw -

#18.2018 「ADA新銳建築獎」Rem Koolhaas來台頒獎!七件作品 ...

林柏陽 (境衍設計):〈進之宅〉這是一個位於台南的單棟住宅,業主是一位出家人。因為是修行的家,所以與欲望有關的空間機能被弱化,同時強調心靈與對自然的感受。因此林 ... 於 wehouse-media.com -

#19.林長勲聯合建築師事務所作品集| 將捷集團

人居未來永續明日,「延續土地生命」為建築理念,我們以公司為主體出發,貫徹永續、健康、經濟面相的實踐,精實經營、專業人才、創新技術、安心建築、使用者導向設計、 ... 於 www.fabulousgroup.com.tw -

#20.新竹市三民國小附設幼兒園新建工程 - 金點設計獎

作品 廠商: 新竹市政府,台灣. 設計公司: 境衍設計有限公司/林柏陽建築師,台灣. 讓中介區有更多空間以及未定義的用途來鼓勵兒童的獨特空間觀。牆面微曲線與封閉空間, ... 於 www.goldenpin.org.tw -

#21.探索館‧森林中的漣漪溫室 - 台灣建築報導雜誌社

境衍設計事務所林柏陽建築師事務所台灣建築雜誌2018年11月Vol.278. 2709 2018-11-08 ... 文:林柏陽). 作品資料. 作品名稱:臺中世界花卉博覽會-森林中的漣漪溫室 於 www.ta-mag.net -

#22.2014 ADA新銳建築獎

計畫簡介 評審介紹 入圍作品 計畫簡介 「ADA新銳建築獎」由台北市建築世代會發起 ... 林柏陽+黃聖軒+何岳璟:「建築不必突出,但要能營造出人跟生活、自然可以融為一體 ... 於 www.jutfoundation.org.tw -

#23.新竹300「地域性的構築」論壇分享參與竹市重大建設經驗

林智堅市長感謝黃聲遠、周書賢、林友寒、林柏陽等建築師及建築師陳永興等 ... 幸福的建築師,他的作品能讓人們當作自己的「地方」來對待,何謂當地? 於 www.atanews.net -

#24.新竹市政府都市發展處-新聞

... 師林柏陽,水牛建築師事務所建築師陳永興與談,市長林智堅也與會聆聽。 ... 的建築師,他的作品能讓人們當作自己的「地方」來對待,何謂當地? 於 urban.hccg.gov.tw -

#25.顛覆傳統的線條感建築:國立公共資訊圖書館- 台中 - TaiwanFun

林柏陽 /文. ... 建築作品的完成,也不是單一建築師的設計能夠成就的,必須仰仗一整個團隊由前端至後端的通力溝通和合作,才能讓閱讀者在既寧靜又流動的空間中,愜意 ... 於 www.taiwanfun.com -

#26.La Vie 10月號/2021 第210期 - 第 121 頁 - Google 圖書結果

5 圖片提供◎田中央工作群 6 圖片提供◎大藏聯合建築師事務所林柏陽花蓮西寶國小位於太魯閣國家公園境內,依坡地而建,為大藏聯合建築師事務所李綠枝建築師的作品。 於 books.google.com.tw -

#27.建築師雜誌

作品 富邦人壽敦南大樓 · 南紡夢時代購物中心 · 台北企業總部園區 · 宜華國際觀光旅館暨富邦建設集合住宅 · 國泰石牌大樓 · 潤泰松山車站共構BOT 於 www.twarchitect.org.tw -

#28.建築師雜誌, 三月| 誠品線上

產品目錄編者的話20 面對數位的挑戰文/廖慧燕作品36 桃園市大和非營利幼兒園/戴小芹建築師事務所44 新竹市三民國小附設幼兒園/林柏陽建築師事務所52 高雄市新甲國小 ... 於 www.eslite.com -

#29.新銳建築獎

林佩蓉(大林工作室):〈OO〉是今年台北市立美術館X-Site計劃的首獎作品。林 ... 林柏陽(境衍設計):〈進之宅〉這是一個位於台南的單棟住宅,業主是一位出家人。 於 www.taipeiada.org -

#30.La Vie 12月號/2018 第176期 - 第 53 頁 - Google 圖書結果

居住生活的修行│進之宅作為本屆 ADA 新銳建築獎入圍作品中唯一的住宅建築, ... 位於台南白河鄉間的進之宅,由境衍設計的林柏陽建築師操刀,在約 60 坪的占地面積中, ... 於 books.google.com.tw -

#31.忠泰美術館五週年計畫將帶來隈研吾、倫敦AA建築聯盟等重量 ...

建築師林柏陽將於年底的《建築×藝術跨界展》展出。 ... 本展主題集中展出隈研吾的文化機構類作品,從美術館、圖書館、博物館等不同文化結晶凝結的 ... 於 artemperor.tw -

#32.世代傳承與永續的建築實踐《ta台灣建築》六月號客座編輯前言

這無關建築作品呈現、規模大小,也無關個人對建築好惡,而在於建築的信仰 ... 師的建築理念,批判性的實踐(林友寒)、與自然相遇的學習(林柏陽),建築 ... 於 www.jjpan.com -

#33.學生宿舍也能這麼潮?交通大學「12舍」交誼廳採工業風概念設計

實際上,這是交大第三個大型交誼空間裝修案了,由主設計師黃聖軒與境衍設計林柏陽建築師事務所操刀,現在就來了解這個極具設計感的學生宿舍有哪些亮點 ... 於 www.gq.com.tw -

#34.創造生活的想像——林柏陽+黃聖軒+何岳璟專訪- MOT/TIMES ...

2015-3-8 - 由3位曾互相為同學的林柏陽、黃聖軒、何岳璟,於2012年一同成立「境衍設計事務所」,他們以事務所第一件建築作品「山邑家」入圍了本屆ADA新銳建築獎。 於 www.pinterest.com -

#35.新竹市首座原民地景式建築「那魯灣文化聚落」2021年底完工 ...

那魯灣聚落原缺乏聚會空間、豐年祭典的場域及兒童遊憩設施,因此市府啟動「那魯灣文化聚落新建工程」,林柏陽建築師的設計結合建築、地景與遊具,一樓 ... 於 forgemind.net -

#36.三民幼儿园| 境衍設計林柏陽建築師事務所 - designverse

25W+开发类业主将有机会看到您的作品. x. 三民幼儿园| 境衍設計林柏陽建築師事務所. 2021/06/23. 建筑设计. 5038. 项目信息. 案名:三民幼儿园. 基地位置:台湾新竹市. 於 m.designverse.com.cn -

#37.忠泰美術館五週年,發表2021-2022年度展覽計畫

展覽將走出忠泰美術館,進駐周邊生活圈,展出隈研吾代表作品以及全新裝置創作,邀請大眾走入建築原型,親身感受建築、環境與人的關係。 《建築×藝術跨 ... 於 artouch.com -

#38.境衍設計林柏陽建築師事務所

境衍設計+林柏陽建築師事務所,我們是充滿熱情、勇於創新的年輕建築事務所,雖然我們年輕,但面對環境有著極高的敏感度與實驗性,我們著重設計的每一個層面, ... 於 www.fieldevo.com -

#39.更要創造經典專訪林柏陽建築師- id SHOW - 室內設計

不只設計建築,更要創造經典專訪林柏陽建築師,境衍設計由林柏陽於2011年與 ... 您的作品中,無論是獲得眾多建築獎項肯定的「進之宅」或是台中花博遊客 ... 於 www.idshow.com.tw -

#40.短评花园: 短文写作技巧及示例 - 第 21 頁 - Google 圖書結果

現代作家如余光中、余秋雨、柏陽、張曉風、林清玄等人,他們的作品受歡迎,秘訣就在這裡,看看余光中早期的〈嘆阿西部〉一文,可說是聯想的極致,聯想在字裡行間馳聘, ... 於 books.google.com.tw -

#41.新竹「那魯灣文化聚落」正式啟用!2 層樓高溜滑梯

「那魯灣文化聚落」由林柏陽建築師操刀,為阿美族人打造2 層樓高的集會空間, ... 海邊教堂、隨風旋轉的竹裝置,朱志康、范承宗等18 組藝術家作品登場. 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#42.2022年林柏陽建築師事務所得標案件

近期得標案件:2021-04-27 新竹縣峨眉鄉公所辦公廳舍及代表會拆除重建規劃設計暨後續擴充監造案、2021-01-17 學生宿舍及餐廳公共空間改善工程委託規劃設計及監造技術 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#43.林柏陽作品、進之宅、那魯灣文化聚落在PTT/mobile01評價與 ...

在林柏陽作品這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者JacobBaker也提到06:50 樟湖生態國民中小學07:40 樟湖山08:40 後棟仔山10:10 大尖山10:50 二尖山11:20 ... 於 bank.reviewiki.com -

#44.消息News | fieldscape - fa+p 合寬建築預景設計

縫合-新竹市文化綠廊環境景觀縫合工程作品地點:台灣新竹市東區,新竹市文化局及演藝廳 ... 黃聲遠、王俊雄、周書賢、林聖峰、林友寒、林柏陽、田中央建築師事務所 於 www.fieldscapedesign.com -

#45.忠泰美術館年度重點計畫,札哈哈蒂手稿、隈研吾全新創作備受 ...

哈蒂等眾多當代建築大師新銳時期的繪圖作品。 ... 忠泰美術館首次推出由藝術家王德瑜與建築師林柏陽共同跨界創作的展覽,相互對話激盪,讓觀者逡巡在 ... 於 www.fundesign.tv -

#46.「2021大評圖」 大學建築系畢業生以圖會友| 文化 - 中央社

「Taiwan20」活動由漆志剛與蕭有志擔任召集人,今年6位策展人包括林宛蓁、曾令理、張懷文、林柏陽、呂兆民、魏子鈞,共同選出20件台灣畢業設計作品 ... 於 www.cna.com.tw -

#47.境衍設計林柏陽建築師事務所Fieldevo Design Studio - Facebook

提供空間運用之整合顧問及建築、室內之規劃設計服務大同區重慶北路三段152巷20號, Taipei, Taiwan. 於 zh-tw.facebook.com -

#48.「私宅/ 獨宅」|Accupass 活動通

... 林柏陽; 境衍設計事務所是充滿熱情、勇於創新的年輕事務所,雖然我們年輕,但面對 ... 作品中常呈現牆,陰影,反影,水,界面之間,簡單幾何,以至於空間呈現的寧靜氛圍… 於 www.accupass.com -

#49.【串起生活場景的設計】-境衍設計/林柏楊 - 無醛屋

林柏陽 建築師 「串起生活場景的設計」內容精彩! 無限的設計創意與對環境尊重,參與民眾Q&A時間針對建築觀念方面問題踴躍發問,非常值得聆聽學習的一場講座,感謝設計 ... 於 www.greenkey.com.tw -

#50.《實構築》季刊名人推薦系列七 | 林柏陽作品 - 旅遊日本住宿評價

作品. 作品 名稱進之宅. 業主釋悟德. 地點台南白河. 用途住宅... 主持人 林柏陽 、黃聖軒、何岳璟. 參與者劉品萱、廖... 規劃設計單位感言/境衍設計 林柏陽 建築師事務所. 於 igotojapan.com -

#51.台灣ADA新銳建築團隊境衍設計、究境建築!向現代社會提出 ...

他們的第一件作品「山邑家」,就入圍ADA新銳建築獎,之後又以「進之宅」再獲ADA入圍和TRAA台灣住宅建築獎首獎。林柏陽認為,建築作為人為的產物,其實 ... 於 www.wowlavie.com -

#52.教學成果 - 東南科技大學室內設計系

室設四甲李兆康、鄭振揚榮獲佳作獎室設四甲林子航、梁立諺、藍祤瑄榮獲入選獎室設四乙林均、馮皓榮獲入選獎. 室代未來線上畢業展. 置頂 熱門 2020-08-06 學生作品 ... 於 id.tnu.edu.tw -

#53.林柏陽作品-2021-04 - 訂房優惠報報

林柏陽作品 ,大家都在找解答。20 小時前— 林柏陽作品相關資訊,境衍設計林柏陽建築師事務所Fieldevo Design Studio - 首頁| Facebook境衍設計林柏陽建築師事務 ... 於 twagoda.com -

#54.創造生活的想像——林柏陽+黃聖軒+何岳璟專訪

由3位曾互相為同學的林柏陽、黃聖軒、何岳璟,於2012年一同成立「境衍設計事務所」,他們以事務所第一件建築作品「山邑家」入圍了本屆ADA新銳建築獎。 於 www.mottimes.com -

#55.ADA新銳建築獎出爐台日合作的澎湖民宿獲首獎 - 地產天下

而佳作獎則包含了林佩蓉今年在台北市立美術館X-Site計劃的建築裝置作品「OO」、林柏陽以日光啟動建築運轉的台南住宅作品「進之宅」、蕭有志以大量交織 ... 於 estate.ltn.com.tw -

#56.臺灣建築學會首頁

等之住宅作品投件。 【初選評審團】. 林家如—OMA大都會建築師事務所 項目總監/建築師. 境衍設計/林柏陽建築師事務所 主持建築師. 張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 主持 ... 於 www.airoc.org.tw -

#57.歷史建物煥發新風采

委由林柏陽建築師事務所規劃設計,從2021年 ... 美化後的外牆. 四樓露臺活動空間. 新近完工的公共藝術作品( A 座),與充滿歷史風味的唭哩岸石外牆相互輝映. 於 ir.nctu.edu.tw -

#58.忠泰美術館迎接五週年發表2021-2022年重點計畫 - 實構築

哈蒂(Zaha Hadid)等眾多當代建築大師新銳時期的繪圖作品,從建築教育的創新與 ... 忠泰美術館首次推出由藝術家王德瑜與建築師林柏陽共同跨界創作的展覽,相互對話 ... 於 archi-tec.com.tw -

#59.超越萬難!疫情下國際建築盛會「大評圖」在北藝大舉行

「Taiwan20」活動由漆志剛與蕭有志擔任召集人,今年6位策展人包括林宛蓁、曾令理、張懷文、林柏陽、呂兆民、魏子鈞,共同選出20件台灣畢業設計作品 ... 於 www.limedia.tw -

#60.林尚毅建築師事務所/ 官網首頁

林 尚毅建築師事務所於1992年在台北註冊創立,數十年來除商業地產的主流設計領域 ... 最新消息, 本所規劃設計作品『禾碩墨花香』榮獲2020國家建築金質獎規劃設計類住宅 ... 於 www.sunlinarchitect.com -

#61.都市危老加速重建輔導專案協力設計團隊遴選-第一階段12名 ...

... 設計作品,2018/12/28(五)第一階段遴選活動,已選出優秀的12名協力設計團隊,名單如下:. 工合建築師事務所; 李文勝建築師事務所; 李伯軒建築師事務所; 林柏陽建築 ... 於 turfs.com.tw -

#62.【問答】林柏陽作品 2022旅遊台灣

【問答】林柏陽作品第1頁。2014年12月2日— 由3位曾互相為同學的林柏陽、黃聖軒、何岳璟,於2012年一同成立「境衍設計事務所」,他們以事務所第一件建築作品「山邑家」 ... 於 travelformosa.com