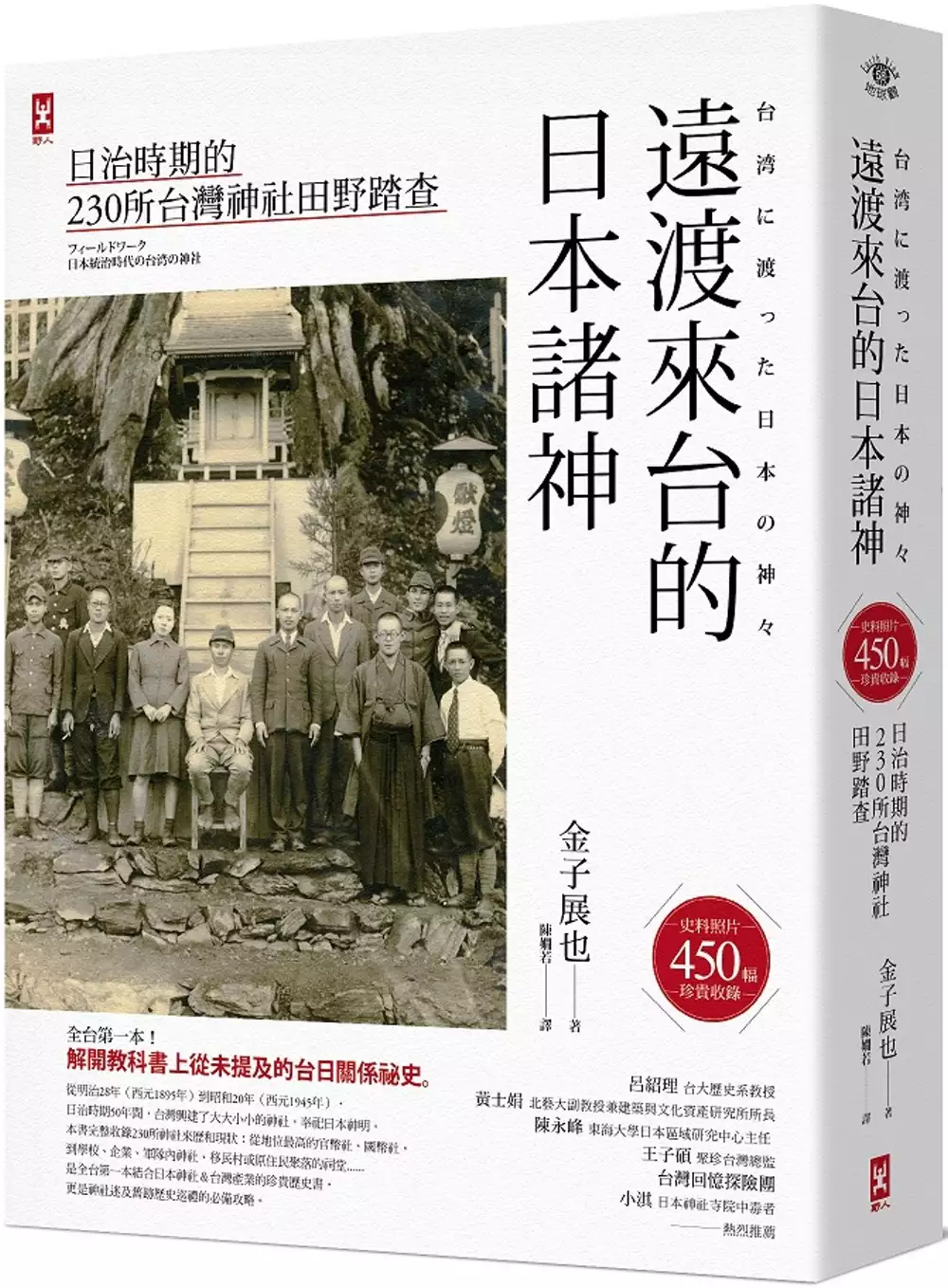

林內神社的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金子展也寫的 遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查 和片倉佳史的 臺灣土地.日本表情:日治時代遺跡紀行都 可以從中找到所需的評價。

另外網站林內公園- 林內鄉- 雲林縣 - 旅遊王TravelKing也說明:沿著階梯漫步而上,兩側都是老樹鳥鳴,十分清幽。階梯頂端是一座兩進的廟宇,正殿是濟公廟,視野極佳,可眺覽清水、濁水兩溪會流的情景;後殿的孔子廟,據說便是昔日神社 ...

這兩本書分別來自野人 和玉山社所出版 。

國立臺灣師範大學 臺灣史研究所 蔡錦堂所指導 葉昕的 日治時期臺南州斗六郡的神社建造與寺廟整理 (2018),提出林內神社關鍵因素是什麼,來自於台南州、斗六郡、神社建造、攝末社、寺廟、寺廟整理、皇民化。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 陳國彥所指導 陳鸞鳳的 日治時期臺灣地區神社的空間特性研究 (2006),提出因為有 國家神道、神社、都市計畫、都市核心、空間對應模式的重點而找出了 林內神社的解答。

最後網站遠渡來台的日本諸神: - Google 圖書結果則補充:通往神社基座與拜殿的石階林內神社──另一座建於斗六的神社【鎮座日】昭和十五年 ... 林內公園路~濟公堂神社的遺物從中正路旁變形的大鳥居開始,爬上第一段石階的盡頭 ...

遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查

為了解決林內神社 的問題,作者金子展也 這樣論述:

最強田野調查! 神社VS產業,還原台灣50年近代史。 ★全台第一本,從台灣在地日本神社探究日治歷史的調查記實。 ★450幅史料照片珍貴收錄。 ★耗時15年,查找超過400所,作者親自走訪並考證梳理全台從南到北230所,日治時期建造神社其來歷和現狀。 從明治28年(西元1895年)到昭和20年(西元1945年), 日治時期50年間,台灣興建了大大小小的神社,奉祀日本神明。 本書完整收錄230所神社來歷和現狀:從地位最高的官幣社、國幣社,到學校、企業、軍隊內神社、移民村或原住民聚落的祠堂...... 是全台第一本結合日本神社&台灣產業的珍貴歷史書, 更是

神社迷及舊跡歷史巡禮的必備攻略。 歷史可以從很多角度審視,透過「神社」這樣的宗教設施與思想觀念,引領我們深入了解,台灣日治時期神社與產業和社會所產生密切的關連。 金子展也先生派駐台灣工作後,從2002 年開始愛上台灣神社調查,耗時15 年光陰,從南到北查找超過400 所神社,除了親自走訪考證梳理出230 所神社(其中203所為台灣總督府認定),更蒐羅各時期的歷史文獻、學術論文、報社新聞、風景明信片、老照片⋯⋯一步一步建構並還原當時官營事業中的林業、半官營事業的水力發電、公賣事業的樟腦、酒廠、製鹽,以及民間事業的製糖業與礦業(黃金與煤)等各產業的部分珍貴歷史。 【一定要了解的台

灣神社12問】 (1)到底建造了多少座神社? (2)神社是在什麼樣的社會狀況下,選在什麼地點建設? (3)為什麼許多神社沒有得到總督府認定? (4)為什麼部落神社或企業神社能夠成為總督府的認定神社? (5)供奉的是哪些祭神?有什麼必然性? (6)為什麼台南州斗六郡建設的神社特別多? (7)為什麼原住民部落建造了那麼多神社? (8)戰後如何處理神社?此外,隨著戰爭結束,「御靈代」如何處理了呢? (9)為什麼近年來那麼積極的保存、修復、復原神社? (10)神社社殿何時改作忠烈祠使用?又在何時改建他用? (11)神社是被什麼人拆除,拆除的原因是什麼?

(12)為什麼台灣留下大量的神社遺構和遺物? 名人推薦 ★呂紹理(臺大歷史系教授) ★黄士娟(北藝大副教授兼建築與文化資產研究所所長) ★陳永峰(東海大學日本區域研究中心主任) ★王子碩(聚珍臺灣總監) ★台灣回憶探險團 ★小淇-日本神社寺院中毒者 熱烈推薦

林內神社進入發燒排行的影片

讓我用四分多鐘的影片帶你一起跟我去日本和歌山自由行吧!

此趟從深山林內到一望無際濱海的四天三夜馬不停蹄看遍和歌山名勝風景與傳統文化,讓我非常驚奇喜愛!

建議大家若有時間或是想要自由行的無拘束旅行的話,不妨在關西機場租個車來跑遍整個和歌山吧!

((看在老娘剪片酸爆的眼球看完影片吧))

-

🎈「亞美將(鄧莉穎)」臉書FB

https://www.facebook.com/Im.amijan/

🎈「宅男不在家」臉書FB

https://www.facebook.com/zhainannotathome/

🎈「亞美將(鄧莉穎)」部落格Blog

http://amijan.pixnet.net/blog

🎈IG追蹤👉🏻amijan

https://www.instagram.com/amijan/

日治時期臺南州斗六郡的神社建造與寺廟整理

為了解決林內神社 的問題,作者葉昕 這樣論述:

日治時期的台南州斗六郡,郡內設有斗六街、斗南庄(1940年升格為斗南街)、古坑庄、莿桐庄及大埤庄,郡內主要產業雖是務農為主,但當台灣總督府於1934年開始推廣「一街庄一社」及1938年鼓勵各地設立攝末社後,斗六郡皆配合台灣總督府的政策,在終戰前建造共計17間神社(另外一間預計建設,最終未執行),為台灣最多神社的郡級行政單位;而在終戰前共計有16間攝末社分佈在全台各地,其中9間攝末社,即超過一半以上的攝末社是在斗六郡內設立。這些神社的設立讓斗六郡幾乎完成「一街庄一社」,甚至有街庄達成「一部落一社」,大大的回應台灣總督府的期待。1936年,台灣總督府一改過去對台灣傳統宗教「溫存」、「放任」的態度

,欲「改善」、「打破」台灣的傳統宗教,此時到1941年10月止,台灣各地陸續進行寺廟整理。因大日本帝國憲法的關係,台灣總督府不能直接命令各地進行寺廟整理,因此台灣各行政單位的寺廟整理程度也不同,然而全台灣共有三個市郡級行政單位達成寺廟整理比率100%,斗六郡便是其中之一。本文透過官方檔案、神社收支預算書、報紙、口述和田野調查,探究是什麼因素讓斗六郡建造大量的神社,並將寺廟整理比率推行至100%,而郡內領導階級與台灣人地方「有力者」在這之中擔任什麼樣的角色,並嘗試還原斗六郡內在經歷神社建造與寺廟整理後造成之影響。

臺灣土地.日本表情:日治時代遺跡紀行

為了解決林內神社 的問題,作者片倉佳史 這樣論述:

一個流著日本血液的調查攝影家,在走遍世界多個國家,最後決定停佇在他最鍾愛的台灣,找尋留存於台灣的日治時代遺跡。當同樣在台灣土地上擁有日本表情的片倉佳史和這些漸漸褪色的遺跡彼此見面時,會是個怎樣的情境,怎樣的心情;而這些曾經輝煌,如今已逐漸隱沒的殖民時代遺痕,又訴說著怎樣的故事。 台灣是個特殊的地方,在歷史的因緣際會下,匯聚了多種不同的風土文化,而這些風土文化早已融入台灣人的生活中,成為台灣的一部分。因此,當我們在面對這些擁有異國表情的歷史遺跡時,其實就是在面對台灣人自己的歷史,自己的現在。 就讓我們跟著片倉佳史的鏡頭與文字,一起尋訪這些遺跡吧!

日治時期臺灣地區神社的空間特性研究

為了解決林內神社 的問題,作者陳鸞鳳 這樣論述:

摘要 日本在臺灣的統治過程中,宗教政策以惟一「神道」對臺灣百姓的信仰和民族文化進行改換,「神社」成為推行國家神道場域;包括部落振興運動、社會教化運動、同化、皇民化,都以「神社中心主義」進行。臺灣總督府對「神社」與「社祠」興建和選址,都有法令規範。二戰結束時全臺神社有68處,增加最多的時期在1936 ~1940期間,因日本侵略戰爭展開,和小林躋造(1936.09.02上任)激進的『皇民化政策』,『神社』興建快速增加。小林躋造任內時的「神社」興建,北、中、南都有,花東地區則無;而「社祠」的興建,明顯偏重在正積極開發的臺灣東部,尤其是仍以原住民族為主的「蕃地」,以臺東廳最多。臺灣第一個神社是

明治30年(1897)的「開山神社」,因為鄭成功的母親是日本人,日本殖民政府將其祠廟改建成「開山神社」,想藉此抓住臺灣人民的心,想合理化日人統治臺灣的正當性;並開啟日本神道信仰在臺灣移植的序幕。1901年建立全臺灣最大的「總鎮守—臺灣神社」,成為後來臺灣各地興建神社時遵循的對象,各地神社成為臺灣神社的複製,祭祀國家神道系統的神祇。在1936年「臺灣都市計畫令」公佈前,稱為「市區改正計劃」時期,幾乎都是先有神社建立,「市區改正計畫圖」才將它繪上,只有極少數例外。在1936年「臺灣都市計畫令」公佈以後,神社興建特徵是:(一)神社是都市計畫中一件重大的規劃設計。(二)神社社域規劃,完全不選擇在傳統舊

市區;行政中心會選擇留在舊市區附近,神社則規劃在新市區或市區外的高地上。(三)都市計畫圖裡有神社空間規劃,但後來有些街庄卻來不及建造神社,日本就戰敗投降了。神社位址的空間要素有:(一)、位於都市北方;(二)、神社坐向為『坐北朝南』的最多;(三)位於高處,在都市周圍的小山丘上,或是在較大山丘的中腹地區;(四)神社前方有河川、湖泊,或面臨大海的廣闊水域;(五)、面向市區,和守護都市街庄的意義和目的有關。都市核心為行政中心,而神社為都市的信仰中心,二者同時成為都市的二大地標。這二個核心的空間對應模式有(一)分別位於都市兩端,隔著市街區遙遙相望,一東一西的例子較為常見;(二)『行政中心』位於都市中心,

『神社』位於都市邊緣;(三)行政中心在市區中心地帶,神社則遠離市區,在郊區的山腹、小丘上;(四)單一核心空間模式,亦即行政中心和神社的空間位置相毗鄰;(五)不屬於上述四種模式者。二戰後神社的接收,以臺灣省行政長官公署設立的相對類似的行政機構進行接管;因此「教育處」就接管日治時期「文教局」的業務與工作(管理的業務包括神社和神社土地)。中央要求各縣市擇一作為忠烈祠外,保留為公園用地或生態園區的超過有30處,作為學校校地的也有14處。關鍵辭:國家神道、神社、都市計畫、都市核心、空間對應模式。

林內神社的網路口碑排行榜

-

#1.林內神社 - 腾然网

林內神社 又稱日本神社,是目前台灣保存較為完整的日本神社遺跡,但林內神社現今境內成為林內公園、林中國小及淵明國中,而神社拜殿和正殿的部分, ... 於 www.trstil.com -

#2.雲林2010林內紫斑蝶季活動 - 玩全台灣旅遊網

雲林2010林內紫斑蝶季活動-紫愛林內. 新聞來源:交通部觀光局/2010-02-23. 雲林縣林內鄉公所99年3月20至4月4日在雲林縣林內鄉林內神社舉辦雲林2010林內紫斑蝶季活動, ... 於 okgo.tw -

#3.林內公園- 林內鄉- 雲林縣 - 旅遊王TravelKing

沿著階梯漫步而上,兩側都是老樹鳥鳴,十分清幽。階梯頂端是一座兩進的廟宇,正殿是濟公廟,視野極佳,可眺覽清水、濁水兩溪會流的情景;後殿的孔子廟,據說便是昔日神社 ... 於 www.travelking.com.tw -

#4.遠渡來台的日本諸神: - Google 圖書結果

通往神社基座與拜殿的石階林內神社──另一座建於斗六的神社【鎮座日】昭和十五年 ... 林內公園路~濟公堂神社的遺物從中正路旁變形的大鳥居開始,爬上第一段石階的盡頭 ... 於 books.google.com.tw -

#5.20171125林內神社〈林內公園〉﹝雲林林內 - 萌芽網頁

於南投竹山爬兩座山之後,決定再繼續南下至雲林林內鄉的林內公園摸黑加菜,走走有建設的龍過脈森林步道,加摸一座南林內山(標高166公尺, 於 mnya.tw -

#6.林內車站紫斑蝶飛舞。林內豬腳大王古早味。永光麵包店爆漿 ...

林內 ,素有「雲林花園」美譽紫斑蝶過境是林內最美麗而特殊的景致,可遇不可求, ... 本來還想去的林內公園,說是公園也是日治時代神社的遺跡. 於 su327396.pixnet.net -

#7.《遠渡來台的日本諸神》:為什麼台灣留下大量的神社遺構和 ...

這些行為早已脫離了宗教,而是呈現日本文化的一種趣味。 桃園神社的保存狀態為一級,最近,花蓮縣玉里社、加灣祠、林田神社、雲林縣林內神社等 ... 於 www.thenewslens.com -

#8.走訪林內神社遺跡 - 幸福的驛站

搭火車逛林內老街傻傻的一直走就是為了這裡林內公園以前就是林內神社這裡占地很大還有前些日子的七夕活動我來了!!這一天超熱的!!那時我的頭髮還沒 ... 於 moon258147.nidbox.com -

#9.神社遺跡(二三) 林內神社@ 時空旅人 - 隨意窩

日治時期,台灣有多處日本所建之神社,而林內神社是其中之一,行政區屬台南州斗六街林內。神殿內祀奉天照大神與北白川宮能久親王,林內神社的社格雖小,面積卻比鄰近的 ... 於 blog.xuite.net -

#10.9789863844372【大師圖書野人】遠渡來臺的日本諸神

羅福星 〔昭和天皇御大典紀念〕 員林神社──高聳的大鳥居 斗六神社──成為「赤 ... 莊作 〔攝末社〕 崁頭厝神社──移設的神社遺構 內林神社──照片訴說著安座大典 ... 於 shopee.tw -

#11.和風臺灣| 登上綿延不絕的高聳天梯,探訪彷彿在天邊的「林內 ...

而前往日本各地的神社、寺院朝聖,往往都能讓身心靈感受到洗滌與放鬆,因為神社寺院的選址都是選在一個風景幽美,極佳的地點! 那除了前往日本感受這般的 ... 於 roundtripjp.com -

#12.[雲林景點]四層樓高的鳥居遺址 - PopDaily

位於雲林一個個日式小景點⛩️總共有三個四層樓高的鳥居被保留下來。 林內神社建於昭和14年(1939年),匾額題字從林內神社被改為林內公園。 於 www.popdaily.com.tw -

#13.File:林內神社第二鳥居以及附近的石燈籠.jpg - - Wikimedia ...

The following other wikis use this file: Usage on ja.wikipedia.org. 林内郷. Usage on zh.wikipedia.org. 林內神社 ... 於 commons.wikimedia.org -

#14.林內神社殘跡半日遊 - 方格子

非常巨大的林內神社第一鳥居,就在中正路上。現在上面的名稱已經改為林內公園,並加上中國式的燕尾屋脊。 於 vocus.cc -

#15.第0595篇[雲林林內]龍過脈森林步道/林內神社公園/濟公總堂 ...

Jan 27. 2018 21:25. 第0595篇[雲林林內]龍過脈森林步道/林內神社公園/濟公總堂(濟公廟)/孔廟X影像導覽|Yunlin Longkuomai Forest Trail X Taiwan tourist ... 於 yingtingshih.pixnet.net -

#16.大日本台灣林內神社鳥居遺址| Country | Yünlin

TOP10 PLACES NEAR TO 大日本台灣林內神社鳥居遺址. 林內公園 2.98 雲林縣林內鄉公園路Gong-Yuan Rd., Linnei Township, Yunlin County, Taiwan, ROC 於 tw.top10place.com -

#17.【雲林林內】林內公園、林內神社、林內車站、林內舊庄役場

20160924離開百年老站石榴火車站後,續前往林內,林內有林內公園(林內神社)、龍過脈森林步道、林內車站、林內舊庄役場、林北菸樓及農田水立文物陳列館 ... 於 j28ah.pixnet.net -

#18.日式神社舊址林中國小和服浴衣節今明2日古典結緣 - ETtoday

雲林縣林內鄉林中國小位於日治時代林內神社舊址,該校因鄰近龍過脈步道,近年以「神社人文」、「生態保育」兩大特色打造校訂特色課程。 於 www.ettoday.net -

#19.一人凸遍全台尋訪失落的神社| 台灣英文新聞 - Taiwan News

堻s待了3天」,他笑著說。 台灣目前保存最完整的神社是桃園神社(現為桃園縣忠烈祠),還有如通霄神社、林內神社等的狀況亦佳。其他日治時期留下來的神社 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#20.林內神社鳥居,林內龍過脈步道,淵明國中 - Mapio.net

林內神社 鳥居,林內龍過脈步道,淵明國中 ... 公園路(Gongyuan Rd.) 中正路(Jhongjheng Rd.) Impressum ... 於 mapio.net -

#21.[遊記] 雲林林內神社- 看板Tai-travel - 批踢踢實業坊

網誌圖文版:http://moinca199.pixnet.net/blog/post/195269262 以下是純文字版: 在雲林騷咖啡So Coffee 和友人聊了幾個小時後繼續前往的是林內神社. 於 www.ptt.cc -

#22.[宜蘭員山].員山公園.宜蘭忠烈祠(宜蘭神社遺址) - Tony的 ...

忠烈祠所在的山丘也新闢環山步道,以供民眾踏青遊憩。鄉公所亦重塑昔日宜蘭神社的空間意境,使公園內充滿了歷史的氛圍。 圖:昔日的宜蘭神社參 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#23.雲林_林內神社、公園 - 精靈貓•札記

林內 ,一個每次搭電車回台中必經的,卻從來沒有去過的點。之前,看到seashell 一篇寫到林內天元莊遊樂園的照片,想到小時候似乎可能去過。於是,週末的時候, ... 於 tamacat.pixnet.net -

#24.林內神社跡

See 2 photos from 8 visitors to 林內神社跡. ... Photo taken at 林內神社跡by Yichen L. on 3/28/; Photo taken at 林內神社跡by Yu-ju F. on 11/. Category icon ... 於 foursquare.com -

#25.【問答】麥寮神社遺址。第1頁 - 旅遊台灣

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · [雲林]林內神社| 麥寮神社遺址 · 下鄉探訪---雲林麥寮沙崙後古厝群@ 尋古紀錄簿| 麥寮神社遺址 · 五間厝神社(2012.9.18) @ 神社殘跡| 麥寮神社 ... 於 travelformosa.com -

#26.龍過脈森林步道 - 台灣山林悠遊網

位於林內鄉公所對面的林內公園中,今孔子廟之位置是早期「林內神社」又稱「日本神社」,建立於昭和14年,於1939年更名為林內公園,保存著當時的兩座鳥居及六座石製隱燈亭, ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#27.雲林縣-林內公園(林內神社遺跡) - 珍珍的窩- 痞客邦

林內 公園就在林內鄉公所的斜對面說是公園也是日治時代神社的遺跡高大的鳥居門牌樓座立在市區的街上路過想不注意都難太醒目了以為到了日本呢台灣各地都 ... 於 q19540803.pixnet.net -

#28.林內神社 - 國家文化記憶庫

林內神社 位於今日林內鄉的林內公園,在昭和14年(1939)10月起建,翌年(1940)4月竣工,共計6個月,並於昭和15年(1940)12月20日鎮座。 於 memory.culture.tw -

#29.林內公園(日治時期林內神社舊址)

林內公園位於林內鄉公所對面,早期為「林內神社」又稱「日本神社」,建立於昭和十四年,至今已有七十幾年的歷史,林內神社原址為今林內公園、林中國小 ... 於 itaiwan.moe.gov.tw -

#30.紫斑蝶的故鄉 林內鄉林內公園日本神社遺址及八卦山起點龍過 ...

從小就知道有這座林內公園存在,但一直都沒能進去參訪,早期台中往嘉義梅山的客運車也都必需走台三線經過這裡,對這林內公園只停留在一處林木蒼鬱、裡頭有一所淵明國中 ... 於 tungbin.pixnet.net -

#31.竹山、林內、田中、員林神社以及興賢書院和警察故事館

林內神社 建立於昭和十四年,又稱為日本神社,為台灣保存較為完整的日本神社遺跡,但林內神社現今境內除了部份地區興建民宅之外,原址成為林內公園、林中國小及淵明 ... 於 ivy22639006.pixnet.net -

#32.誰的古蹟?日本神社在臺北 - 萬福國小

圖12:日治時期臺灣神社的發展說明表(資料來源:李乾朗(2007)。 ... 雲林縣. 斗六高中現址. 林內神社. 無格社. 雲林縣. 林內公園、濟公廟現址. 於 www.wfps.tp.edu.tw -

#33.觀光景點介紹 - 雲林縣林內鄉公所

林北菸樓; 農田水利博物館; 圓明禪寺; 林內神社; 龍過脈森林步道; 湖本巨竹林 ... 菸葉曾是林內鄉重要的經濟作物之一,由其在林北村,更是保留十多棟有70多年歷史的老 ... 於 linnei.yunlin.gov.tw -

#34.一秒到日本,神社鳥居美拍日式風!

林內神社 ,原有四座明神系鳥居,至今僅存兩座,還有手水舍、春日燈、神橋、狛犬。四副鳥居中有一副是木製鳥居,位於本殿前,而本殿樣式為流造,後改建 ... 於 tw.youcard.yahoo.com -

#35.在台灣隱藏的日本秘境!全台神社遺址懶人包 - 輕旅行

如今,那些神社已成遺址,只有少數被完整保存,這些地方,有著最濃烈日本 ... 位在雲林林內小鎮的林內神社,相較於其他只有一個鳥居、幾座石燈籠殘存 ... 於 travel.yam.com -

#36.安倍重新掌控自民黨最大派閥安倍派溯源- 東京專欄 - RFI

在自民黨內,與平成研究會和宏池會同屬歷史悠久的名門派系,遠源為日本民主黨,更遠的淵源為日本自由 ... 菅義偉向靖國神社供奉祭品安倍晉三親往祭拜. 於 www.rfi.fr -

#37.雲林林內》龍過脈森林步道增強抵抗力來這兒肉腳也能輕鬆走稜線

林內 龍過脈森林步道神社公園、鳥居、好漢坡、鐵管坑、景觀台,輕量級步道親近山林運動養身,有緣還可以見到大量台灣獼猴林內除了小黃山、農田水利文物 ... 於 fbuon.com -

#38.林內神社 - VR 實景旅遊網

林內神社 又稱日本神社,是目前台灣保存較為完整的日本神社遺跡,但林內神社現今境內成為林內公園、林中國小及淵明國中,而神社拜殿和正殿的部分, ... 於 www.vrwalker.net -

#39.林內神社景點 - VRbyby 全國廟宇網

林內神社 又稱日本神社,是目前台灣保存較為完整的日本神社遺跡,但林內神社現今境內成為林內公園、林中國小及淵明國中,而神社拜殿和正殿的部分,分別成了濟公廟和 ... 於 www.vrbyby.com.tw -

#40.201305林內神社 - 幸福人生萬ㄟeye台灣

林內神社 建立於昭和十四年,又稱為日本神社,為台灣保存較為完整的日本神社遺跡,林內神社現今位於林內公園、旁邊有林中國小及淵明國中,而神社拜殿的 ... 於 m2ango.pixnet.net -

#41.林內的廟宇-日式建築風的圓明禪寺

除了虎尾的虎尾寺有濃厚的日本風外,林內的圓明禪寺也是台日混血,揉合了台灣與日本的建築風格! ... 圓明禪寺就位於林內神社旁邊、林內鄉公所對面。 於 blog.yunlin.me -

#42.林內神社彙整— Tripbaa 趣吧‧ 戶外探索。在地體驗

首頁 標籤 林內神社. 標籤: 林內神社. 台灣 · 在台灣隱藏的日本秘境... 輕旅行. 加入我們掌握最新資訊與優惠. 加入好友 · 加入粉絲. 訂閱電子報. Name Email. 合作夥伴. 於 blog.tripbaa.com -

#43.日光東照宮神社林內寺-照片素材(圖片) [73874783] - PIXTA

日光東照宮神社林內寺[73874783],此圖庫照片素材(圖片)具有日光東照宮,日光,陽光的關鍵詞。此照片素材是abby8 / (No.1453961)的作品。您可以購買圖小從影像尺寸 ... 於 tw.pixtastock.com -

#44.[日治遺跡] 林內神社初探2008.07.23

鄭員外知道我對神社感興趣,所以一直叫我有空的話去他家附近的林內神社瞧瞧。依照他的說法,從火車站走幾步路就到,就在seven 的旁邊而已,聽了頗心動。 於 barefooter.pixnet.net -

#45.龍過脈森林步道|雲林林內 鳥居讓人彷彿穿越時空與猴邂逅

這裡總共有林內公園(神社公園)、鐵管坑段、坪頂三處入口,如果有駕駛汽車從林內公園會比較好進入,可以導航至山腳處的「淵明國中」,如果想再輕鬆一點 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#46.【雲林|林內公園】日式神社連接神與人的鳥居遺址。

鳥居(日語:鳥居/とりいTorii)是日本神社的建築之一, 通常都設置在通向神社參道的入口, 傳說是連接神明居住的神域與人類居住的俗世之通道, ... 於 monkeywalker.com -

#47.數大之美-雲林林內神社公園(扶手欄杆)

數大之美-雲林林內神社公園(扶手欄杆). 版權聲明 相片原有使用權屬作者所有,如需引用,請來函授權使用,謝謝! 番茄、蝶豆花、洛神花...等農產品訂購. 於 www.dadupo.com.tw -

#48.林內神社- 维基百科,自由的百科全书

林內神社 選址在台南州斗六郡斗六街林內(今雲林縣林內鄉公園路、濟公堂與孔廟一帶)興建,始建於昭和14年(1939年)10月,至翌年(1940年)4月竣工,並於昭和15年(1940 ... 於 zh.wikipedia.org -

#49.林內神社- 求真百科

林內神社 選址在台南州斗六郡斗六街林內興建,始建於昭和14年(西元1939年)10月,至翌年昭和15年(西元1940年)4月竣工,並於昭和15年(西元1940年)12月20日鎮座祭,社格為 ... 於 www.factpedia.org -

#50.鄉鎮裡小日本!歷史悠久「幽靜日式鳥居」就在台灣走上樓梯一 ...

林內公園的前身其實就叫做林內神社,過去這裡就是從日治時期遺留下來的遺跡,而讓遊客最印象深刻的,莫過於即使過了好多個世代,林內神社的各項建築都 ... 於 www.readthis.one -

#51.Most interesting photos tagged with 林內神社 - Flickriver

Flickriver - view images as a 'river of photos' and more... 於 www.flickriver.com -

#52.雲林林內公園 - wenshu的部落格- 痞客邦

林內公園位於雲林縣林內鄉公所對面, 早期為林內神社又稱日本神社, 建立於1939(昭和14)年10月起施工, 翌年4月竣工,工成之日,立碑紀念, ... 於 wenshuh2004.pixnet.net -

#53.林內紫斑蝶一日輕旅行.雲林農田水利會觸口工作站賞蝶點+ ...

林內公園位於林內鄉公所對面,早期為「林內神社」又稱「日本神社」,建立於昭和十四年,至今已有六十幾年的歷史,至民國28年更名為林內公園. 於 ipapago.tw -

#54.【雲林。林內】四層樓高大鳥居日式遺跡就在雲林

這些遺留下來保存完整的日式遺跡,是相當不容易的,所以安妮也想慢慢蒐集完全台灣的鳥居神社。 出門是連假假期,小郭開往雲林林內路上,一台轎車都沒 ... 於 ayg3104.pixnet.net -

#55.[雲林]林內神社 - 曼動作‧青輕拍- 痞客邦

在[雲林]騷咖啡So Coffee 和友人聊了幾個小時後繼續前往的是林內神社林內神社算是台灣保存較完整的日治時代神社遺蹟之一林內神社入口大道鳥居位於中正路上鳥居上的石牌 ... 於 moinca199.pixnet.net -

#56.再探訪林內公園與林內神社 - 臺灣雅石文史工作室

日據時代,台灣有多處日本所建之神社,而林內神社是其中之一,行政區屬台南州斗六街林內。神殿內祀奉天照大神與北白川宮能久親王,林內神社的「官階」雖小,面積卻比鄰近的 ... 於 folkmit.pixnet.net -

#57.林內神社:明神鳥居夕陽斜 - 郊外踏青去

仰望大鳥居在黃昏映照下的美麗倩影,品味殘存至今的神社采風,享受這份隱身林內公園的日式淡雅,沈浸在它所散發的祥和靜謐氛圍,真是超悠閒愜意的呀~~ ... 於 hwsln.pixnet.net -

#58.林内神社第二鸟居在城市Linnei Township

null, 643台湾雲林縣林內鄉公園路5號. 外貌; 相片; 信息; 工作时间; 服务; 类似组织. 外貌. 林内神社第二鸟居. 相片. 信息. 100 相片. 0 评论. 评分. 於 taiwan.worldorgs.com -

#59.20150503林內神社-龍過脈步道-南林內山

想看更大地圖請上http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=3229143 (1)登山難度: (2)步道狀況: (3)交通訊息:搭火車到林內站下車 於 pswoodly.wordpress.com -

#60.打卡地點:林內神社的貼文 - IG懶人包

提供林內神社相關的IG貼文資訊,想要了解更多林內神社貼文,歡迎來IG懶人包提供您完整相關訊息. 於 igtagtw.com -

#61.林內神社 - 摩爾沙龍

日治時期,台灣有多處日本所建之神社,而林內神社是其中之一,行政區屬台南州斗六街林內。神殿內祀奉天照大神與北白川宮能久親王,林內神社的社格雖小,面積卻比鄰近的 ... 於 moorssalon.com.tw -

#62.[雲林]林內神社-離我最近的日本鳥居耶 - Tina就愛趴趴造- 痞客邦

林內神社 (林內公園) 參訪日期:2015.09.27 林內神社位址:雲林縣林內鄉鄉公所對面(現名為林內公園) 在台灣境內的神社曾經我以為只有在桃園的桃園神社是 ... 於 tinachiang0824.pixnet.net -

#63.典藏版鐵道新旅3:縱貫線南段 - 第 3 卷 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

鄉公所對面的「林內神社」則是目前台灣唯一還留存| |重「明神鳥居」的神社殘蹟,大型石燈籠、伯犬、落成紀念碑等的保存狀況也還算完整。 O 列車離開林內後再次鑽越國道| ... 於 books.google.com.tw -

#64.第0595篇[雲林林內]龍過脈森林步道/林內神社公園 - 施旅行

第0595篇[雲林林內]龍過脈森林步道/林內神社公園/濟公總堂(濟公廟)/孔廟X影像導覽|Yunlin Longkuomai Forest Trail X Taiwan tourist attractions image navigatio. 於 yingtingshih.timelog.to -

#65.林內神社:明神鳥居夕陽斜~~ - 背包客棧

[雲林]彰雲鐵道小站之旅,來到了第二站,也就是林內車站, ... 這裡也是進入雲林境後所會遇到的第一個火車站,當初聽到林內神社的名字就很有興趣, ... 於 www.backpackers.com.tw -

#66.大陸點名斬斷後路!吳亦凡完蛋了 - HiNet生活誌

大陸演藝圈今年不平靜,先是鄭爽逃漏稅、吳亦凡涉嫌誘姦未成年少女、張哲瀚在靖國神社打卡,遭批不尊重歷史,連帶趙薇受影響,趙麗穎、王一博的粉絲在 ... 於 times.hinet.net -

#67.林內神社- Explore

February 2 ·. 偽裝出國系列X 日式神社鳥居X 遺址. 這次Walker走跳先生. 前往小編家鄉旁的一座小城-林內. 林內神社有從日治時期保存到現在的巨型鳥居(Torii)。 於 m.facebook.com -

#68.林內神社Wikizero - Vnfp

原林內神社大鳥居,現為林內公園牌坊日文原名林內神社平假名りんないじんじゃ羅馬 ... 簡介林內神社屬於無格社(意指神社社格等級地位),祭祀能久親王,豐受大神及開拓 ... 於 www.koronazino.co -

#69.【雲林旅遊】雲林林內一日遊行程分享懶人包 - 藥師吉米

吉米非常推薦可以來雲林縣林內鄉逛逛走走,真的是讓人感覺悠閒又放鬆, ... 廠(烏塗濁水發電廠) → 林內火車站 → 林內公園:林內神社遺址(鳥居、石 ... 於 drugs.pixnet.net -

#70.林內公園日本神社| 94i - 就是愛

位於林內鄉公所斜對面的「林內公園」,又稱「日本神社」,是目前台灣現存較完整的日本神社遺址之一,原建於昭和14年(西元1929年)已有80幾年歷史,直到民國28年才改建 ... 於 www.94i.club -

#71.林內公園.神社 - 個人新聞台

神殿內祀奉天照大神與北白川宮能久親王,林內神社的「官階」雖小,面積卻比鄰近的竹山、斗六、嘉義、台南等地的神社廣闊,至今尚保留些許遺跡。 當年興建 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#72.2016.10.30-雲林-林內鄉-林內神社 - 吃喝玩樂的開心小站

卡洛琳對於神社、鳥居、石燈籠…等日本味濃厚的元素很難抗拒。 這天,造訪了林內神社,一整個日本味~ 林內神社建立於昭和十四年, ... 於 tina890908.pixnet.net -

#73.財團法人濟公堂 - 文化資源地理資訊系統

民國四十六年得吳黃喜、吳鳥緞、曾國鐘、林有塘及救芯堂鸞友尊信眾之援助,共同發起籌建堂宇,經多方奔走尋見,終於擇定林內公園內原日據時代建築神社之遺跡,周遭環境秀麗 ... 於 crgis.rchss.sinica.edu.tw -

#74.林內神社和服浴衣節明登場 - BabyHome親子討論區

雲林縣林內鄉「林內神社和服浴衣節」本週六、日登場,林中國小校長林志郎邀請民眾來林內體驗著和服逛烏居、石燈、神橋等活動,體驗不一樣東洋文化。 於 forum.babyhome.com.tw -

#75.20171125 林內神社〈林內公園〉 (雲林林內) - 風之足跡

林內神社 為臺灣日治時期位在臺灣台南州斗六郡(今雲林縣林內鄉)的神社,其創建為昭和十四年(一九三九)十月起,至翌年四月竣工,無社格。 於 mtff98.pixnet.net -

#76.像極了日本!「林內神社和服浴衣節」民眾樂體驗 - 自由時報

林內婦女會、林中國小今天舉辦「林內神社和服浴衣節」,提供50多套各式和服、浴衣及動漫服飾供民眾穿著後逛神社、拍照,體驗民眾開心說, ... 於 news.ltn.com.tw -

#77.【雲林】相機準備好!林內一日遊這樣玩,4處免費景點拍透透

別再說雲林只有劍湖山,光是林內就有一堆好玩好拍的景點能玩上一天,不管是 ... 位於林內鄉公所對面的林內公園,早期是一座日本神社,更是全台現存較 ... 於 www.lookit.tw -

#78.桃園橫山書法藝術館打卡,超美硯台外觀,自然湖景拍起來

桃園最新《橫山書法藝術館》曝光,位在華泰名品城旁的公園內,外觀結合硯台和墨 ... 翠墨莊園森林系小旅行,登山步道、鳥居地藏神社,踏青打卡放鬆去 ... 於 bunnyann.com -

#79.Top 10 林內火車站附近最佳旅遊景點 - TripAdvisor

台灣林內林內鄉湖本村大權路297巷6號. 離林內火車站3.2公里. 忘憂森林. 竹山排名第7 的觀光(共33 個). 10則評論. 557 台灣竹山竹山鎮大鞍里溪山路3-25號. 離林內火車 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#80.[雲林]林內站-林內神社遺址 - 幸福駅町散策

搭火車至林內,步行至林內神社遺址,來回僅需半小時,剛好可以趕上下一班車;若想品嚐美食,站前有條小有名氣的美食街,有吃有玩,可說是火車之旅中滿 ... 於 dolpuppy1.pixnet.net -

#81.林內神社 - 旅聯網

(封面故事—圖文/ theericel)林內神社位於斗六丘陵的邊緣,居高臨下俯瞰整個林內平原地區。神社於昭和十五年(1940)鎮座,社格為無格社,祭神包括開拓三神、豐受大神與 ... 於 www.waytogo.cc -

#82.1030216‧雲林林內‧龍過脈森林步道‧順登南林內山、觸口山

l 龍過脈步道(三)濟公廟入口:由林內火車站出來右轉直走,經林內鄉公所後於7-11左轉即濟公廟入口,可經淵明中學的日本神社,林內公園、濟公廟、林內山 ... 於 linfannie.blogspot.com -

#83.林內鄉

日本神社:位於鄉公所對面路口進入至淵明國中前,建於昭和14年,目前還保留著日本風格的兩座老牌樓、石製隱燈亭六座、昔日祭祀造化三神、豐受大神和能久親王等神祇,還有林 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#84.遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查 - MoMo購物

清水神社──牛罵頭遺址文化園區的神社舊址曾文神社──殘留在軍營的神社遺構林內神社──另一座建於斗六的神社 〔皇紀二六〇〇年紀念〕 於 m.momoshop.com.tw -

#85.野地旅0592:林內神社遺跡[雲林林內]

林內神社 的參道,以及兩側殘留的石燈籠。 有機會往比較遠的地方跑時,總希望去些自己比較不熟悉的地方,講到台灣本島哪裡下巴最不熟,那就非雲林縣莫 ... 於 theericel.blogspot.com -

#86.你所不知道的大正日本in林內神社 - つきの獨自旅行

林內 一個位於雲林的小小鄉鎮確保存了日治時期的宏偉神社遺跡但這擁有巨型石鳥居的無格社卻一直被人遺忘著直到最近才被整修才被受到注目遠看的話可以注意到,神社其實 ... 於 ssaynd.pixnet.net -

#87.像極了日本!「林內神社和服浴衣節」民眾樂體驗 - 華人今日網

(綜合報導)林內婦女會、林中國小今天舉辦「林內神社和服浴衣節」,提供50多套各式和服、浴衣及動漫服飾供民眾穿著後逛神社、拍照,體驗民... 於 mobile.chinesedaily.com -

#88.龍過脈森林步道 - 健行筆記

林內 公園是龍過脈森林步道的入口之一,公園的前身是神社,因此有鳥居靜靜矗立,俯視往來人群,千萬別小看它,全台灣大概再也找不到造型如此奇特的鳥居了。 於 hiking.biji.co -

#89.林內神社和服節偽出國民眾開心體驗 - LINE TODAY

林內神社 和服節偽出國民眾開心體驗. 4 觀看次數. 林內鄉林中國小在今年六月推出和服節體驗活動,非常受到民眾的歡迎,學校最近再度擴大舉辦,除了教 ... 於 today.line.me -

#90.雲林縣林內鄉 2018紫斑蝶季、日本神社、龍過脈步道爬山趣

『林內神社建造紀念碑』位於上圖階梯的中段,紀念碑下方有一條『斗六大圳』穿過。昭和15年(西元1940年),日本政府決定在台開闢兩條灌溉水圳以保障戰時 ... 於 www.xuehua.tw -

#91.JUST A BALCONY: 【JUST Old】雲林-林內林內神社

【JUST Old】雲林-林內林內神社. 林內神社的地位雖然不高. 但是規模卻是台灣中部少見地寬闊氣派. 尤其是現存的幾座鳥居與高聳的樓梯. 於 justabalcony.blogspot.com -

#92.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

林內神社 建立記念: 起工及終工-昭和十四年十月著手,昭和十五年四月竣成。 工事擔當指導者氏名-顧問林內公學校長奧脇疆,仝林內監視區監督竹友源三,仝林內派出所 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#93.林內|林內神社・雲林規模最大的神社遺址看夕陽(林內公園)

隨著日本人退出台灣,林內神社的拜殿、本殿在西元1957年被拆毀,改建為現今所見的「林內濟公總堂」,成為林內公園的一部分。而神社僅剩下的一、二之鳥居則是被改裝,不僅 ... 於 journey.tw -

#94.[襲產#林內神社] 不只有紫斑蝶

林內鄉位於雲林縣東北方,左側隔著林內山,與南投縣竹山鎮相望; ... [襲產#林內神社] 不只有紫斑蝶,偷走林內的多重記憶#林內Linnei/雲林Yunlin. 於 www.thiefplaces.com -

#95.2021 雲林農遊幸福趣 - 農業易遊網

雲林農遊幸福線-五條主題路線路線1:林北採果幸福線路線2:林內古坑幸福線 ... 美麗的紫斑蝶及八色鳥,此處有一間林內神社,建立於日治時期昭和14年(西元1939年),神社 ... 於 ezgo.coa.gov.tw -

#96.影/出不了國也能像在日本玩!民眾穿和服遊林內神社

不用搭飛機出國,就能享受滿滿的東洋文化!」雲林縣林內鄉林中國小6月首度舉辦「林內神社和服節」廣受好評,今天二度舉辦,新增30多套動漫及文創風格 ... 於 video.udn.com -

#97.雲林旅遊景點~林內神社 - 一起愛台灣

林內公園位於林內鄉公所對面,早期為「林內神社」又稱「日本神社」,建立於昭和十四年,至今已有七十幾年的歷史,林內神社原址為今林內公園、林中國小 ... 於 www.17itaiwan.tw -

#98.林內神社第一鳥居| Linnei Torii | SRG - Flickr

This photo is in 13 groups. Laowa 7.5mm f2 MFT lens 3,455 items; TLP - Travel Light Photography 630,739 items; 逆光株式会社 7,332 items ... 於 www.flickr.com