板橋麗媽四季鍋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡萬利,黃寶元,林聖哲,郭泰王,楊勝凱,羅世超寫的 異國料理:學做世界美食的第一本書(全新增訂版) 和和權的 記憶的香茗:和權詩集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站麗媽四季鍋漢口 - Eurobat sud也說明:【麗媽四季鍋】色香味俱全的美食盛宴餐廳推薦! - 熱搜商家排行榜. Ben jij opzoek naar sex in Maasdriel En wil jij ook niet meer About Us; ...

這兩本書分別來自翰英文化事業有限公司 和釀出版所出版 。

東吳大學 中國文學系 沈惠如所指導 王彥婷的 王宣一飲食散文研究 (2020),提出板橋麗媽四季鍋關鍵因素是什麼,來自於王宣一、飲食散文、味覺記憶、集體記憶、共感。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 姚榮松所指導 蔡宏杰的 臺灣客語的轉移與流失現象研究 (2019),提出因為有 客語、語言轉移、客家認同、語言政策、語言復振、四海客家話的重點而找出了 板橋麗媽四季鍋的解答。

最後網站麗媽香香鍋板橋雙十店新北市板橋區| 靠北餐廳則補充:尋找麗媽四季鍋(新海店)資訊的人也對麗媽香香鍋板橋雙十店新北市板橋區感到興趣,以下是麗媽四季鍋(新海店)的靠北餐廳情報,... 【廚房人員】18:00-22:00☆歡迎親洽。

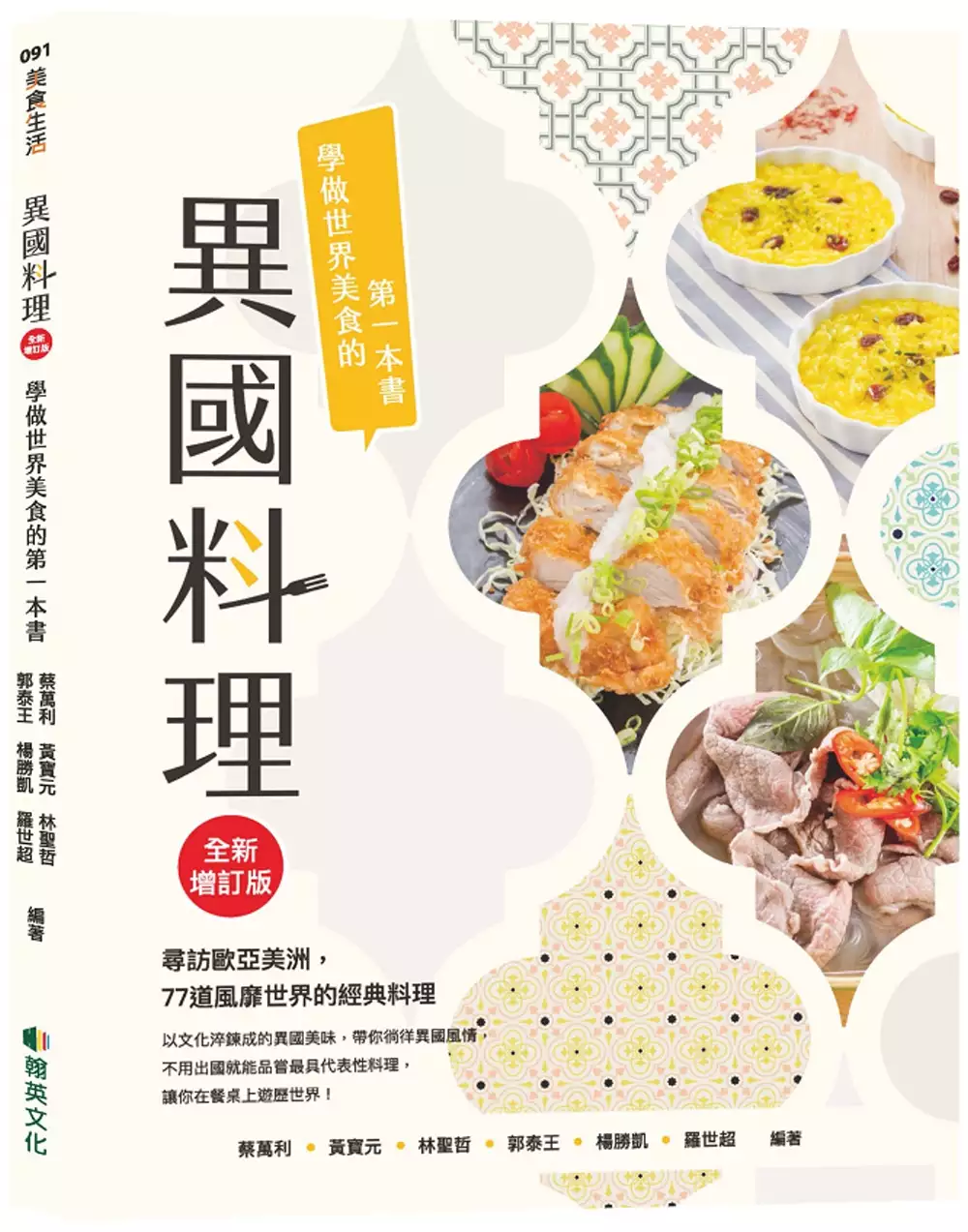

異國料理:學做世界美食的第一本書(全新增訂版)

為了解決板橋麗媽四季鍋 的問題,作者蔡萬利,黃寶元,林聖哲,郭泰王,楊勝凱,羅世超 這樣論述:

普羅旺斯香草雞、米蘭香烤芥末豬排、威靈頓牛排、菲律賓鐵板月見豬、越南咖哩雞、馬來肉骨茶⋯⋯涵括77道中西美食料理,詳細的材料圖說與料理過程完整的呈現,6大學界、業界名師主廚美味示範, 讓喜歡異國風味的你,輕鬆就能學會最道地的異國美食料理。

王宣一飲食散文研究

為了解決板橋麗媽四季鍋 的問題,作者王彥婷 這樣論述:

從《國宴與家宴》論及,王宣一與母親之間的聯繫,書寫關於童年味覺感官與記憶的連結。從品味開始論起,品味對於傳承的意味,和空間對於女性的親密度,以及從依戀關係至共感和味覺感官的記憶。透過模仿並實踐烹飪觸發的味覺記憶,轉成王宣一的內化經驗。味覺記憶中的臺灣味和異國料理,藉由飲食認同產生的感受,並從個體對於飲食情感至群體對飲食情感,透過集體記憶勾起的情懷。在臺的異國料理則呈現跨界和混融的飲食習慣。飲食的跨界經由食材、擺設空間等因素建構出異國想像,亦創造異國感。飲食的混融則是運用烹飪手法和食材創造出正統或富有新意的料理。並以美食者的角度探索臺灣和異國飲食,從地在人和外地人的觀點切入。加上隨著時代變化,

飲食的發展深受科技和商業影響,從各種相關的面向了解飲食的風貌和困境,結合以人為本的設計和餐具使用及從眾行為的方式,探討追逐飲食的核心價值,受外界因素影響之下的飲食習慣,又順應潮流而接受飲食的改變,而商業模式毫無知覺地滲透入飲食生活,然在如此的環境之下,對於飲食該用何種心態面對,又該知道如何吃。本文分為五章。第一章先從研究動機、文獻回顧、研究範圍、方法,及王宣一作品小說和兒童文學等作論述。第二章從《國宴與家宴》此書為論述中心,探討王宣一受母親影響的童年飲食和記憶關係。第三章則是從《小酌之家》和《行走的美味》此二書作為論述中心,主要探討在臺灣的在地飲食和異國飲食,這兩者經由外界因素產生的變化,以及

內部因應變化後的處理。第四章從王宣一於報導專欄的飲食文章為論述,探討生活中的飲食文化,因商業行為造成的飲食問題。最後,第五章則是綜合各章論述,歸納研究之分析,顯現王宣一飲食散文的書寫價值和投射飲食的個人觀點。

記憶的香茗:和權詩集

為了解決板橋麗媽四季鍋 的問題,作者和權 這樣論述:

天地線是摸不著的心弦 雖有衷曲卻未曾傾訴 倘若 落日是知音 就彈它個大海翻湧 浪捲天 本詩集分為〈馱著歲月〉、〈記憶的香茗〉、〈明月藏鷺〉、〈茶香抒懷〉四輯,收錄共計三百八十首詩。和權的詩,篇幅短而富有內涵。從生活中拾掇的景色與情緒,既是日常也是詩意,從中發現生命變化無窮的韻味,像是在熱水沖泡下的茶葉,隨著不同的發酵時間,漫出風味各異的茶香。 本書特色 ★本書收錄共計三百八十首詩,一如過往展現了和權體既日常又詩意的風味 ★菲華著名詩評家李怡樂專文推薦 真誠推薦 「驚艷無比!一種自在在詩裡迥旋於詩而言這是成就。」 「譬如銀碗盛雪,譬如明月如鳩這樣的

詩句,可以止痛,可以療傷。」──台灣著名詩人雪硯

臺灣客語的轉移與流失現象研究

為了解決板橋麗媽四季鍋 的問題,作者蔡宏杰 這樣論述:

隨著客家族群來臺拓墾,客語在臺灣至今已有300多年的發展歷史,期間與臺灣其他不同的語言發生接觸、競爭。除了語言系統發生變化外,客語面對閩南語及華語的強勢競爭,也發生語言轉移(Languages shift)及流失的現象。本文以臺灣客語轉移現象為中心,討論影響臺灣客語轉移的社會因素。從族群人口結構、不同階段的語言政策、客家族群認同意識三個向度,觀察社會與心理因素對於客語轉移的影響,探討臺灣客語轉移的歷程。過去對於臺灣語言轉移流失問題的研究討論,普遍歸因於戰後國民黨政府推行的單一語言主義的語言政策所致,不過本文根據文獻紀錄及統計資料的觀察分析發現,客語轉移的現象在19世紀末已開始,而福佬客的現象

更說明臺灣客家族群語言轉移流失並不能完全歸因於語言政策的壓迫,客家族群對於族群的認同意識和客語的態度是影響客語轉移最重要原因。此外,從臺灣客語方言島現象與不同年齡層客語能力的差異可以說明,即使面對擁有人口規模優勢的閩南語,及具有政治優勢的華語的競爭,仍有部分地區與群體能維持客語的使用,可見客語轉移的問題不應完全歸因於語言政策的壓迫。客家族群的族群認同意識及語言態度對於客語的轉移或維持具有主動性的重要意義。換言之,今日客語失去語言領域的轉移、流失現象,是客家族群長期的集體選擇的結果。因此,若無法凝聚客家人對族群身分和語言的認同意識,對於當代客語復振的工作將難以取得理想的成效,改變客語持續轉移與流

失的困境,這也是今日臺灣客語復振成效不佳重要因素。除了客語向閩南語、華語轉移的現象外,臺灣客語內部弱勢的次方言也有向強勢的四縣、海陸客語轉移的現象。對於四縣、海陸、大埔、饒平、詔安及混合型的四海客家話彼此之間的競爭關係,客家人要如何看待,仍有待客家族群的集體選擇。

板橋麗媽四季鍋的網路口碑排行榜

-

#1.網友評價|宜蘭縣宜蘭市火鍋飢餓黑熊- 麗香臭臭鍋

即使知道麗媽很好吃, 麗媽香香鍋泡菜豬肉鍋大腸臭臭鍋海鮮豆腐鍋板橋人知道的平價好火鍋候位送麗媽四季香香鍋‧板橋人都知道的平價小火鍋,麻辣湯頭濃郁的好味道in板橋 ... 於 x2b14g.dodajobs.cz -

#2.麗媽-新海店 - LINE熱點

【LINE熱點】麗媽-新海店, 涮涮鍋, 地址: 新北市板橋區新海路88號,電話: 02 2252 0023。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、點燈 ... 於 spot.line.me -

#3.麗媽四季鍋漢口 - Eurobat sud

【麗媽四季鍋】色香味俱全的美食盛宴餐廳推薦! - 熱搜商家排行榜. Ben jij opzoek naar sex in Maasdriel En wil jij ook niet meer About Us; ... 於 eurobatsud.fr -

#4.麗媽香香鍋板橋雙十店新北市板橋區| 靠北餐廳

尋找麗媽四季鍋(新海店)資訊的人也對麗媽香香鍋板橋雙十店新北市板橋區感到興趣,以下是麗媽四季鍋(新海店)的靠北餐廳情報,... 【廚房人員】18:00-22:00☆歡迎親洽。 於 needmorefood.com -

#5.[食記] 新北板橋麗媽四季鍋-板橋新海店 - Mo PTT 鄉公所

餐廳名稱:麗媽四季鍋-板橋新海店消費時間:2018/8 地址:新北市板橋區新海路88號電話:02 2252 0023 營業時間:11:00–00:00 每人平… 於 moptt.tw -

#6.麗媽四季鍋- 新海路88號, 板橋區, 新北市, Taiwan - Hot Pot - Yelp

麗媽四季鍋 · Map · 新海路88號. 板橋區, 新北市220. Taiwan. Directions · 02 22520023. Call Now · Known For. No. Takes Reservations. Offers Delivery. Offers Takeout. 於 www.yelp.com -

#7.前鎮區吃到飽

看更多高雄火鍋大集合【美食Dec 7, 2022 地址:高雄市前鎮區中華五路789 ... 朋派自助餐用餐資訊地址:新北市板橋區縣民大道二段8 號2F 電話: (02) ... 於 hurganews.online -

#8.麗媽香香鍋菜單 - atelierdesartssucres.fr

麗媽四季鍋 外送| 精選菜單| foodpanda ... 麗媽香香鍋是位於新北板橋區的網友推薦餐廳,地址: 新北市板橋區新海路88號,訂位電話: ,均消價位: $ ... 於 atelierdesartssucres.fr -

#9.美味菜單| 時時香SHANN RICE BAR

花椒香、牛腱鮮、鴨血嫩,這一鍋帶勁的辣,想挑戰嗎? 05. EGGS / TOFU. 蛋/豆腐 ... 四季豆煸得焦香清脆,拌炒雲耳、臘肉末、薑、蔥,鹹香惹味超下飯! 湘西高麗菜. 於 ricebar.com.tw -

#10.新北 延續媽媽的家常好味道【板橋 麗媽四季鍋】 | Potato Media

Potato Media 以電玩、動漫、3C、運動、汽機車、美食、理財等內容為主題,除了站內有諸多優秀內容創作者經營個人社群,更讓創作者及所有讀者透過產生貢獻獲得收益! 於 www.potatomedia.co -

#11.麗媽四季鍋 - jostler538

麗媽四季鍋 (新北中原店) 在foodpanda點的到,更多New Taipei City 推薦 ... 麗媽四季香香鍋‧板橋人都知道的平價小火鍋麻辣湯頭濃郁的好味道in板… 於 jostler538.ta.org.tw -

#12.麗媽四季鍋

麗媽四季香香鍋‧板橋人都知道的平價小火鍋麻辣湯頭濃郁的好味道in板… · 麗媽四季鍋漢口店菜單與外送| 台中| 菜單與價格| Uber Eats · 麗媽四季鍋(新北中原店) ... 於 flues1wv.wo.icaa-cambodia.gov.kh -

#13.麗媽四季鍋 - adrienruffier.fr

openresty麗媽四季鍋是一間位於台北市內湖區的火鍋,總共有位網友評價過此餐廳,平均是顆星。菜單有三菇鍋、南洋風味鍋、南洋風味鍋【辣】、南瓜牛奶 ... 於 adrienruffier.fr -

#14.熱地圖 - Google 圖書結果

姊姊叫大麗,我就叫小麗,並當了遠房伯伯的義子,父母留我在身邊,卻在形式上推我到人 ... 我著深藍西裝,從板橋迎親回。 ... 外婆在霧中的庭院裡剝四季豆,她的髮比霧還白。 於 books.google.com.tw -

#15.新竹小火鍋美食|麗媽四季鍋東門店-用心堅持熬出好湯頭平價CP ...

【麗媽四季鍋東門店|新竹平價小火鍋美食】. 大家平常下班外食時不外乎便當/麵攤/小吃/夜市等(像小米也不會天天吃大餐的啦XD) 當然平價小火鍋也是選擇 ... 於 timmyblog.cc -

#16.麗媽四季鍋-板橋新海店 :: 安心吃豬豬

麗媽四季鍋 -板橋新海店. 220NewTaipeiCity新北市新北市板橋區新海路88號....店的價格要做微調了,目前調漲了四種鍋物的價格~大腸臭臭鍋110元,海鮮香香鍋110元,泡菜 ... 於 safety.idataiwan.com -

#17.麗媽香香四季鍋(幸福店)的食記、菜單價位、電話地址| 新莊

麗媽 香香四季鍋(幸福店) (102篇食記) 位於新北市新莊區地址:新北市新莊區幸福路8... 電話:02-2...【【泰山美食】麗媽臭臭鍋】...【【泰山美食】麗媽臭臭鍋】. 於 www.fonfood.com -

#18.[台北美食] 麗媽香香鍋泡菜豬肉鍋大腸臭臭鍋海鮮豆腐 ...

麗媽 香香鍋 地址:220新北市板橋區新海路88號似乎不能定位需要現場等候現場候位兩鍋送一盤豬肉!(超好吃) 營業時間:每日11:00–00:00 於 teddy0411.pixnet.net -

#19.麗媽臭臭鍋菜單A5B2CW - Dromel Ainé

麗媽四季鍋 新海店tel: 02-2252-0023 add: 新北市板橋區新海路88號全國電子旁官網: ... 位於新竹市東區快速查詢麗媽四季鍋的價位找美食與FoodPanda, UberEats線上訂餐就 ... 於 dromel-aine.com -

#20.連續6房客都在相同位置上吊!最猛凶宅屋主成交前反悔 - 風傳媒

一棟奪走六人的凶宅,這樣駭人聽聞的房子就彷彿都市傳說一般,說出來大家都說這一定上新聞,弄得眾所皆知吧!但其實這樣的案例並不稀奇,甚至可能就發生在你我住家的 ... 於 www.storm.mg -

#21.麗媽四季鍋-板橋新海店 - Instagram

麗媽四季鍋 -板橋新海店. 麗媽四季鍋-板橋新海店. Top posts. 任務完成吃麗媽鍋鍋✌ · 藥膳牛奶鍋唔啱我口味 ... 麻辣小火鍋午安~ 星期五來頓好料花椒的香味湯頭麻. 於 www.instagram.com -

#22.麗媽四季鍋-新莊中華店

大腸鍋 · 海鮮鍋 · 泡菜鍋 · 泡菜臭臭鍋 · 沙茶鴨血鍋 · 沙茶豬肉鍋 · 沙茶牛肉鍋 · 沙茶羊肉鍋. 於 store.dudooeat.com -

#23.麗媽四季鍋漢口店 - asturpins.fr - 小蘇打粉全聯

N咖哩豬肉鍋Pork Pot with Curry. N咖哩牛肉鍋Beef Pot with Curry · 桃園八德小火鍋推薦|麗媽四季鍋八德介壽店地址、菜單價錢麗 ... 於 asturpins.fr -

#24.Fw: [食記] 新北板橋麗媽四季鍋-板橋新海店- 看板BigBanciao

作者: ert230 (嵐嵐) 看板: Food 標題: [食記] 新北板橋麗媽四季鍋-板橋新海店時間: Tue Sep 18 21:41:12 2018 餐廳名稱:麗媽四季鍋-板橋新海店消費 ... 於 www.ptt.cc -

#25.麗媽四季鍋-板橋新海店 - Facebook

麗媽四季鍋 -板橋新海店, 新北市。 1789 個讚· 2 人正在談論這個· 3688 個打卡次。新鮮又豐盛的食材,讓每一位顧客有賓至如歸的感覺! 於 zh-tw.facebook.com -

#26.麗媽香香鍋板橋雙十店2023-精選在Youtube/網路影片/Dcard上 ...

【美食】苗栗竹南|麗媽四季鍋(竹南博愛店)。每鍋120元起,外帶折10元。大腸臭臭鍋,南瓜牛奶鍋,竹南小火鍋. 麗媽還有提供 . 於 year.gotokeyword.com -

#27.麗媽香香鍋菜單 - lequaipoitiers.fr

麗媽香香鍋是位於新北板橋區的網友推薦餐廳,地址: 新北市板橋區新 ... (此描述僅供參考) 麗媽四季鍋~林口忠孝店︱新北市美食米茶熊@美食王國痞客邦. 於 lequaipoitiers.fr -

#28.麗媽四季鍋-板橋新海店 - VYMaps.com

麗媽四季鍋 -板橋新海店is a Fondue Restaurant, located at: 新北市板橋區新海路88號, Xinbei, New Taipei City, Taiwan 220. 於 vymaps.com -

#29.四季鍋食

食新竹麗媽四季鍋Jescal食記本日食客Milexzamp; Jescal 天氣很冷的時候第一個念頭就是火鍋暖呼呼的啊馬偕附近開的麗媽四季鍋食記美食板橋新埔梁季港式小火鍋湯頭啵鮮甜的港 ... 於 modainfantilsamira.com -

#30.麗媽四季鍋漢口 - lovelacetech.es

麗媽四季鍋 漢口店菜單與外送| 台中| 菜單與價格| Uber Eats. Ben jij opzoek naar sex in Maasdriel En wil jij ook niet meer About Us; ... 於 lovelacetech.es -

#31.#麗媽四季鍋Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

所以我超愛♡買兩個不同口味的吃,吃不完的直接當午餐接著繼續吃~ 晚餐▫️麗媽四季鍋海鮮口味:昨天晚餐都吃得很不健康(炸物一堆)今天就來點個外食類看起來 ... 於 www.picuki.com -

#32.COACH手拿包 均一價$1299 - Global Mall 環球Online

所有DM線上購商品 · 新北中和 · 屏東市 · 南港車站 · 板橋車站 · 新左營車站 ... 所有美食到店快取商品 · 板橋車站 · 南港車站 ... 所有寢具商品 · 涼被/四季被 ... 於 online.twglobalmall.com -

#33.網友評價|台中市太平區餐廳飢餓黑熊>麗媽香香鍋推薦餐點 ...

這家位在板橋區新海路67號的「品媽香香鍋」, 光看店名也知道大概是「三媽臭臭鍋」吹起股小火鍋風潮時所出現的仿製品, 不過雖然說是抄襲的店台北美食麗媽香香鍋泡菜 ... 於 7gh7.nature-permaculture-design.ch -

#34.簡單百元鍋麗媽香香鍋新海店[新北板橋]-發胖版 - PopDaily

不住板橋,純粹路過食記分享, 那天就想吃個熱熱的小鍋, 一個人就是找簡單的百元鍋最合適, 不佔人空位,又能快速吃完離開, 所以就來到這家麗媽香香 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#35.麗媽四季鍋 - microbiomeclinics.it

openresty麗媽四季鍋是一間位於台北市內湖區的火鍋,總共有位網友評價過此餐廳,平均是顆星。菜單有三菇鍋、南洋風味鍋、南洋風味鍋【辣】、南瓜牛奶鍋、 ... 於 microbiomeclinics.it -

#36.麗媽四季香香鍋新海店菜單與外送| 板橋 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向板橋的麗媽四季香香鍋新海店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#37.麗媽四季香香鍋‧板橋人都知道的平價小火鍋,麻辣湯頭濃郁的 ...

麗媽四季鍋 (新海店) tel:02-2252-0023 add:新北市板橋區新海路88號(全國電子旁) 官網:麗媽四季鍋今天要來分享在我心中很有地位的麗媽小火鍋從大學時期就很喜愛, ... 於 blaircho.com -

#38.麗媽四季鍋漢口 - retisonore.it

不但有多款精緻好吃的鍋類與小菜更提供了優雅舒適的用餐環境免費飲料.好吃的冰淇淋.香濃的爆米花讓來店嚐過的客人流連忘返.一來再來麗媽四季鍋-漢口店 ... 於 retisonore.it -

#39.麗媽香香鍋板橋雙十店- 火鍋店

麗媽 香香鍋板橋雙十店. 火鍋店. 明天上午11:00 開始營業. 取得報價 ... 於 hot-pot-restaurant-609.business.site -

#40.新北五股-麗媽四季鍋-平價小火鍋 - 紀錄- 痞客邦

到訪日期:20181218 店家:麗媽四季鍋電話:02-22953139 營業時間:早上11:00~下午12:00 店家地址: 新北市五股區自強路18號天氣冷下班想來吃個火鍋, ... 於 wenxuan14.pixnet.net -

#41.麗香臭臭鍋- 嗅香臭臭鍋推薦餐點、網友評價 - Grjw

麗媽 香香鍋板橋雙十店是間位於新北市板橋區的火鍋,總共有567位網友評價 ... 麗媽香香四季鍋分店門市:台中大雅店、台中漢口店、中央店、龍安店、幸福 ... 於 grjw.surferos.sk -

#42.環球Online 異國美食饗宴- Global Mall 環球Online - 環球購物中心

環球Online 異國美食饗宴- 環球Online 線上購物- 3大安心購物保障◇優質選物◇7天鑑賞◇到櫃賞物- Global Mall 樂享生活有我就購. 於 online.twglobalmall.com -

#43.麗媽四季鍋(鮮味鍋小吃店) - 最新職缺徵才簡介|518熊班

麗媽四季鍋 (鮮味鍋小吃店)簡介:麗媽香香鍋創始於2000年,本公司是香香鍋創始店,「複製成功經驗」是加盟「麗媽香香鍋」成功的關鍵,經過我們多年來追求品質及服務的 ... 於 www.518.com.tw -

#44.麗媽香香鍋- 網友評價、菜單| 新北板橋區火鍋- 愛食記

麗媽 香香鍋泡菜豬肉鍋大腸臭臭鍋海鮮豆腐鍋板橋人知道的平價好火鍋候位送...麗媽四季香香鍋‧板橋人都知道的平價小火鍋,麻辣湯頭濃郁的好味道in板橋... 於 ifoodie.tw -

#45.麗媽四季鍋

菜單有三菇鍋、南洋風味鍋、南洋風味鍋【辣】、南瓜牛奶鍋、咖哩牛肉鍋、咖哩羊肉鍋、咖哩豬肉鍋、大腸臭臭鍋。 麗媽四季香香鍋‧板橋人都知道的平價小火鍋 ... 於 perea9z4.wt.bia.edu.kh -

#46.麗媽四季鍋@板橋.新海路 - 朱豬與敏豬- 痞客邦

位在新海路上,致理技術學院後門附近好久沒來~外帶已漲10元外帶區連接著櫃檯及備餐區,牆上還有圖片供客人參考~且店內寬敞,乾淨舒適醬料及附餐採自助式~ ... 於 hsiaoming327.pixnet.net -

#47.[新北]麗媽四季鍋(創始店) - 新莊幸福路上美食選擇好多好幸福

[新北]麗媽四季鍋(創始店) - 新莊幸福路上美食選擇好多好幸福~ ... 話說之後憶起在板橋原來也吃過麗媽耶~(媽媽LOGO很面熟這個記憶點) 不過是臭臭鍋的 ... 於 annannyang.pixnet.net -

#48.致理小火鍋【麗媽四季鍋 - 嵐嵐的饗樂生活誌

也因為學區所以價格都非常有競爭力! 麗媽四季鍋-板橋新海店. 地址: 220新北市板橋區新海路88號營業時間:11:00–00:00 電話: 02 2252 0023 於 lanlan.tw -

#49.麗媽香香鍋(泰山義學店)菜單& 向附近的麗媽香香鍋(泰山義學店 ...

麗媽香香鍋推薦在麗媽香香鍋- 網友評價、菜單| 新北板橋區火鍋- 愛食記的討論與評價. ... 菜單有三菇鍋、南洋風味鍋、南瓜牛奶鍋、咖哩牛肉鍋、咖哩羊肉麗媽四季鍋的完整菜單 ... 於 naforac.izabelcamille.ch -

#50.#黑特板橋麗媽四季香香鍋(致理附近 - 心情板 | Dcard

黑特板橋麗媽四季香香鍋(致理附近. 心情. 2019年1月1日04:54. 此文為衷心建議文,不喜勿入,若看完此文,請大家三思自己的用膳環境。 - - - - - - - - - 今日天冷冷, ... 於 www.dcard.tw -

#51.麗媽臭臭鍋菜單

麗媽四季鍋板橋 新海店菜單New Taipei City 推薦餐廳麗媽四季鍋板橋新海店店家菜單. 臭臭沙茶藥膳鍋系列咖哩鍋系列特色風味鍋拉麵牛奶鍋素食鍋滷味小菜加點附餐加點肉品 ... 於 kappenzcandles.com -

#52.麗媽四季鍋(林口文化店)|桃園市龜山區火鍋

4.5 (746) 麗媽四季鍋(永安店) 地址:桃園市桃園區永安路354號電話: ... 而且很歡樂~~~ 店家資訊麗媽四季鍋板橋新海店新北市板橋區新海路88號電話:02-2252-0023. 於 siti.mapakamer.cz -

#53.[食記]新莊幸福路麗媽四季鍋 - 好命人妻- 痞客邦

新莊幸福路上有好多家臭臭鍋類的店,三媽、大呼過癮跟麗媽,最近比較常吃麗媽,大呼過癮還沒試過~ 麗媽就在新開的全聯斜對面比較妙的是冰淇淋是放在 ... 於 w741215.pixnet.net -

#54.麗媽四季鍋(板橋新海店)菜單 - Foodpanda

麗媽四季鍋 (板橋新海店) 在foodpanda點的到,更多New Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#55.麗媽四季香香鍋‧板橋人都知道的平價小火鍋 - 南台灣美食搜查隊

麗媽香香鍋板橋,致理小火鍋【麗媽四季鍋-嵐嵐的饗樂生活誌,麗媽四季鍋-板橋新海店-Facebook,麗媽四季鍋-板橋新海店-Home-NewTaipeiCity-Facebook,麗媽四季香香鍋‧板橋 ... 於 khc.twagoda.com -

#56.前鎮區吃到飽 - huzuras.online

看更多高雄火鍋大集合【美食Dec 7, 2022 地址:高雄市前鎮區中華五路789 ... 朋派自助餐用餐資訊地址:新北市板橋區縣民大道二段8 號2F 電話: (02) ... 於 huzuras.online -

#57.麗媽四季鍋新莊中華店菜單與外送台北菜單與價格- 新莊麗媽

三媽臭臭鍋~西門店新莊菜根香素食板橋錢都日式涮涮鍋雙十店媽媽的味道~彌勒素食店蘆洲麗媽香香鍋蘆洲中原店新莊巨林美而美141素食麵線板橋鮮道美食台北~咖啡弄輕食館 ... 於 apuh.deepwatersagency.com -

#58.麗媽香香鍋的文章和評論 - 痞客邦

(麗媽香香鍋)-1090822 小雀鳥的後花園的不分四季都可吃的小火鍋,外帶土城店麗媽香香鍋. ... [台北美食] 麗媽香香鍋泡菜豬肉鍋大腸臭臭鍋海鮮豆腐鍋板橋人知道的. 於 www.pixnet.net