松山文創展覽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高名孝,蔡瑞麒寫的 台灣建築地圖VOL.01台北市(第二版) 和Hojan的 失重的心告白中都 可以從中找到所需的評價。

另外網站松山文創園區展覽的文章和評論也說明:來看痞客邦超過12 則關於松山文創園區展覽的文章討論內容: 莊董的松菸展覽懶人包、台北松山文創園區必訪推薦、誠品生活松菸店美食與文創.. 莊董的上課囉!

這兩本書分別來自田園城市 和飛柏創意股份有限公司所出版 。

國立雲林科技大學 創意生活設計系 杜瑞澤所指導 陳育萱的 從互動設計探討博物館線上藝術觀覽之舒壓影響因素 (2021),提出松山文創展覽關鍵因素是什麼,來自於互動設計、博物館線上藝術展覽、展覽體驗、觀眾滿意度、舒壓。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 工藝設計學系 梁家豪、劉鎮洲所指導 杜瑀婕的 工業意象—杜瑀婕陶藝創作論述 (2021),提出因為有 工業意象、陶藝的重點而找出了 松山文創展覽的解答。

最後網站松山文創園區近期活動– gagedbw8則補充:松山文創 園區– 維基百科,自由的百科全書. 松山文創園區全區為古蹟建築,製菸工廠、倉庫建築古色古香保存完善,是近年國內外藝文展覽辦 ...

台灣建築地圖VOL.01台北市(第二版)

為了解決松山文創展覽 的問題,作者高名孝,蔡瑞麒 這樣論述:

導覽台灣建築的葵花寶典! 收錄台北市626個建築案例! 配合79幅特製街道地圖! 帶讀者以建築重新探索城市! 建築愛好者必備的關鍵字查詢書! 今日被大眾所詬病、缺乏美學的台灣城市, 其實暗藏著許多有趣且美麗的建築, 它們可能被醜陋的招牌所覆蓋, 可能被陽台外推而面目全非, 但若仔細觀察,還是能發現建築師們的巧思與堅持。 本書由一群建築專業者討論選案, 地毯式搜索台灣城市的大街小巷, 挑出能引起大眾興趣的建築案例, 再由編輯群實地走訪,拍攝照片, 並考查出設計者、年份等重要資訊, 以旅行手冊的角度編製地圖。 建築美學,

其實充斥在你我的身邊, 帶著《台灣建築地圖》走一趟台北市, 相信將會對台北的面貌有不同體認! 誠意推薦 林芳怡 欣傳媒社群發展部/欣建築資深總監。資深建築媒體工作者 張裕能 大隱開發董事長。甲桂林廣告董事長 褚瑞基 ta台灣建築總編輯。銘傳大學專任副教授 林祺錦 林祺錦建築師事務所主持建築師。《建築外觀設計關鍵》作者 凌宗魁 國立臺灣博物館規畫師。《紙上明治村》作者

松山文創展覽進入發燒排行的影片

#海賊王展覽 #海賊王 #松山文創展覽

今天跟PINK GIRL一起到海賊王展覽玩~~

想想也看了海賊王超過10年了(這是透漏年齡)

比較意外的!竟然是佛朗基的大雞雞....哈阿哈哈

PINK GIRL粉絲團

https://www.facebook.com/achrry8292/

◆小芝芝IG:https://www.instagram.com/lengchih_chou/

◆小芝芝粉絲團:https://www.facebook.com/0.0aLove/

◆如果你愛台北美食(粉絲團):https://www.facebook.com/i.tpe.food/

◆小芝芝部落格:http://hx271.tw

◆合作邀約:[email protected]

-------------------------------------------

攝影器材 主力:SONYA6300

走路騎車移動水面GOPRO7

空拍:DJI MAVIC PRO

--------------------------------------------

從互動設計探討博物館線上藝術觀覽之舒壓影響因素

為了解決松山文創展覽 的問題,作者陳育萱 這樣論述:

疫情的爆發造成許多地區經濟和生活上不便,人們的生活行為受到許多影響,配戴口罩幾乎變成人們生活中的常規行為,對於疫情的擔憂逐漸成為壓力,使得民眾生活逐漸壓抑與恐懼不安,長期下來容易出現許多負面情緒。因此,人們需要適度的釋放壓力,來維持身體和心理的健康,這是此刻極為重要的議題。藝術治療先驅學者Edith Kramer曾提出藝術創作具有治療性的主張,有助於緩和民眾的情緒壓力。而博物館線上藝術展覽結合多媒體技術,增進觀展的便利性,從而逐漸被大眾所使用,有助於觀眾壓力的舒緩,也可以增加博物館經營之效益。 故本研究欲了解藝術展覽結合數位科技,觀眾對其觀展的意願和想法,並且應用互動設計結合博

物館線上藝術展覽對於觀眾舒壓的成效與影響,以及觀眾所得到的感受,同時也分析探究觀眾舒壓的影響關鍵要素。研究方法為利用文獻分析探討線上展覽之現況,並尋找相關之藝術展覽案例,以作為研究之基礎。後續再進行相關領域的專家訪談,了解現今博物館線上藝術展覽的發展情況以及未來趨勢之看法,並且進一步探討提高觀眾舒壓之相關要素,最終進行問卷調查,針對「展覽體驗」、「觀眾滿意度」與「舒壓」之間的關聯性進行研究分析。 研究結果顯示,透過問卷調查與後續分析探討,觀眾多受疫情影響而使生活產生了改變,以「放鬆舒壓」作為觀賞線上展覽動機的觀眾逐漸增加,觀眾在觀展過程中所獲得的展覽體驗越多,觀眾滿意度與舒壓成效也隨之提

高,而觀眾也會因線上展覽中的路線引導規劃、主題性、展覽開頭設計與文字等關鍵因素影響,提升觀眾觀展的舒壓感受。而本研究利用壓力值檢測以分析觀眾觀展前後的壓力值變化,進而得知觀眾觀看博物館線上藝術展覽體驗的正向影響,是可以有效的降低觀眾的壓力,達到放鬆舒壓之效果。

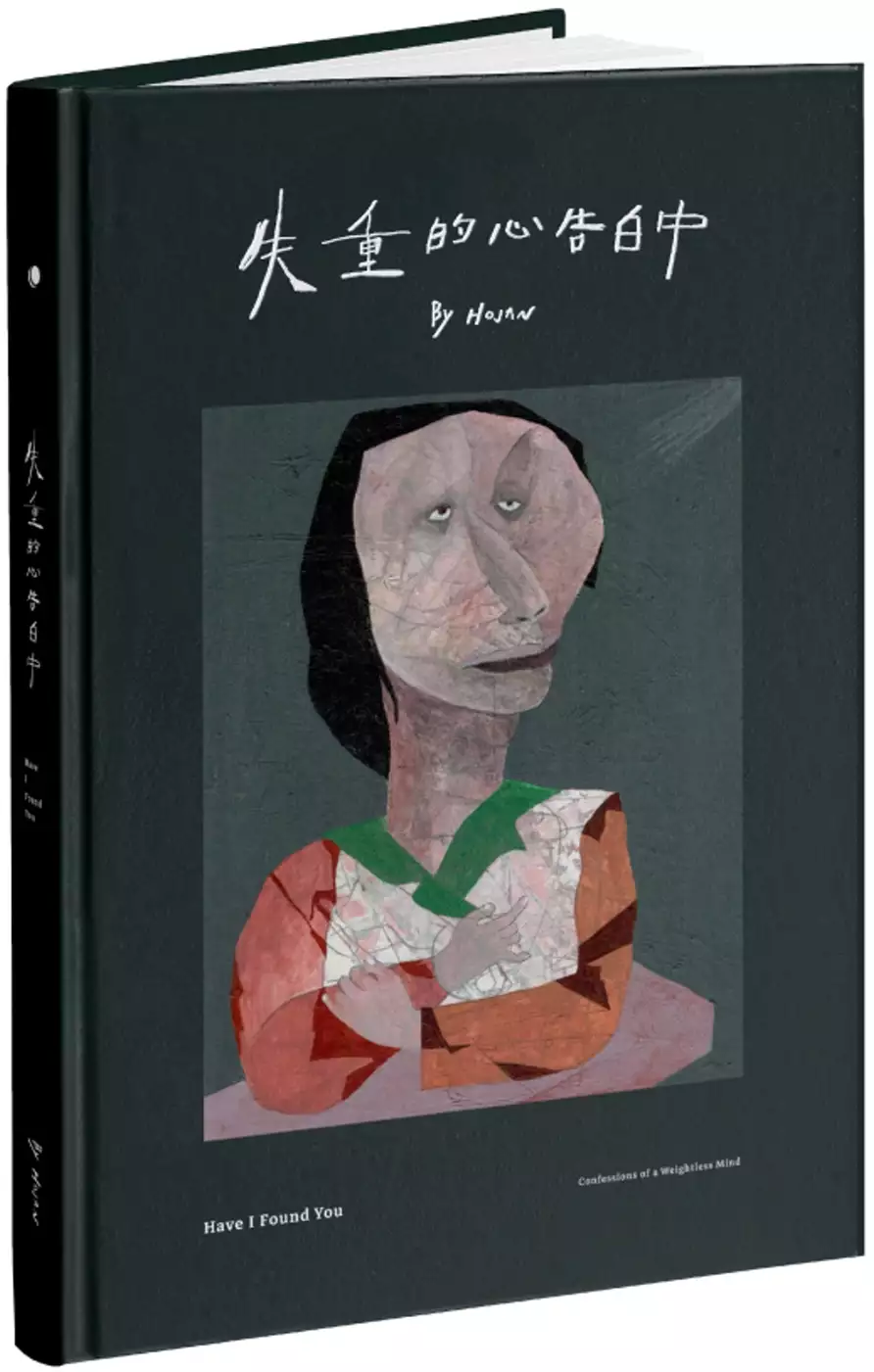

失重的心告白中

為了解決松山文創展覽 的問題,作者Hojan 這樣論述:

〚線上收聽〛:故事是這麼開始的 「我喜歡廣播。」2020 年因疫情而困在紐約某宿舍中的 Hojan,每天都在聽 KTU、 Z100、WNYC、Lite FM(紐約當地的流行音樂廣播)—— 那些Uber司機駕駛時的背景音樂,因為電台輪播讓我能感覺到其他人的存在。 5 月 4 日我在房間裡完成了一幅畫,畫面中坐著一位看似不苟言笑卻是忍著笑意止於嘴邊的電台 DJ,而「他」就是支撐我度過封城時光的幻想。歷經被束縛的日子,我更懂得該如何照顧一顆「失重的心」,與其處在安逸的環境下,更需要的是爬上高處放聲呼喊,不論是否聽見迴響,至少那不經意拂過心頭的微風,都能帶走一些遺憾。 〚線上

收聽〛:我收到的匿名來信 沒多久,我回到相對安全的台灣,一邊整理行李的同時發現了一張月台柱子上貼著 Wet paint(請不要觸碰)標誌的相片,我端看著許久想不起按下快門的瞬間,但腦中卻有一處像是被觸發了開關,這使我決定進行一項以此為名的創作計劃:「Wet Paint Radio# for insomniac」,簡單來說就是 —— 「說話算畫」 我像是 DJ 一般,開始收到許多陌生人投稿而來的故事,有些情意濃,有些則單純點歌,無論對方用什麼方式把往事捏塑成一段文字,都在此留下最真實的口供,於是我將眼前所聞轉譯為一幅幅圖像,收錄在《失重的心告白中》故事畫冊中。 〚線上收看〛:創

作內容搶先閱讀(建議搭配音樂一起服用) 3分57秒:他看不見,我也無法說出口。 點播歌曲:蛋堡〈踩.腳.踏.車〉 這裡是《失重的心告白中》,在聽大家的故事之前,我自己也有告白。 2017年下半年,已經在紐約第三個學期的我,為了偽裝成一個自在的紐約客而漂了一頭金髮還組了台腳踏車。骨子裡卻仍是個怕說出不完美英文、不敢表達自己意見的人;就跟去紐約前的我一樣。 我住在離學校走路30分鐘遠的地方,若沒下起暴雨我都騎腳踏車上學。某個早上,我一路微上坡地衝上了抵達學校前的最後一個紅綠燈,正期待綠燈轉彎後的下坡衝刺之時,有名視障先生的白手杖不偏不倚地穿入了我的前輪。「糟糕,怎麼辦

?」我心想,瞬間閃過各種解決方式,卻都因為害怕說不出完美英文的顧慮而無法向他解釋目前的情況── 一個也許會令他身處危險的狀況。接著,我做出自以為最恰當且禮貌的解決方案: 我要偷偷地挪開自己的車,不驚動到他。結果我一挪,行人號誌也剛好閃成綠燈,我們都行動了,而我,碾過了他的白手杖前端,紮紮實實,那時我才急得喊出「No! No!No! Wait! Wait!」我一直記得,他很無奈地向我說「Seriously, miss?Com’on!」我感受到他看穿了我,他搖著頭過完了整個斑馬線徒留下一個全臉漲紅,且內疚到無法騎走的我。那瞬間,反而是我看不見他所面臨的危險,他聽不到我的緊張,一切只因為我害怕不完美

。 之後,一直不敢表達的我,決定不再讓自己有太多後悔累積,或造成別人困擾,我開始試著說出每一個想法,很謝謝也非常對不起他。 本書特色 《失重的心告白中》故事畫冊的系列畫作我便運用類似的過程以壓克力去畫每一篇故事,雖然壓克力顏料的媒材個性、乾燥時間與原理都以油彩大不相同,我還是一層層地塗上看似若有似無的顏色,像是一個人遭遇過的起承轉合,一筆一劃地盡量不留下太多痕跡,好讓觀看的眼光能穿透一層層的經歷後看見最底部的故事主人,再經過吸收沈澱而理解了這個成像。 掛名推薦 爽爽貓作者SECOND 吳政安 還記得在永康街附近的咖啡廳看她人生第一次個展,轉眼多年後再次巧遇是在紐約的咖

啡廳,怎麼剛好都是咖啡廳,可能是咖啡偷走我們的睡眠,撐住情緒,好讓夜裡夠安靜時能一筆一筆畫出害羞的聲音,期待有個誰能完整收聽。

工業意象—杜瑀婕陶藝創作論述

為了解決松山文創展覽 的問題,作者杜瑀婕 這樣論述:

自就讀臺灣藝術大學工藝設計學系後,開始接觸大量的機械、工具與設備,及2020年研究生工作室搬遷至廢棄的臺北紙廠,園區內老舊、破碎的建築的風景,加上長時間身處陶瓷工廠裡都產生了相關的生命經驗,直接影響了筆者的審美感受。1934年MOMA舉辦的「機械藝術Machine Art」展覽,便是工業零件現成物成為藝術品的開端,學者Mark Del Vecchio在《Postmodern Ceramics》解釋了人們喜歡機械藝術的原因來自於家人在工廠裡工作的景象,以上被過去經驗以及環境所影響美感,此美學觀也被哲學家John Dewey在《藝術即經驗》中提出。 筆者將陶瓷藝術創作中的工業風格分以「時間

的痕跡」、「工業符號的再現」及「互動與操作」三項,也藉由多位作品中具有工業意象的陶藝家,探討陶瓷藝術創作與工業意象之間的關係與表現。並創作出「廠域」、「居所」以及「跡」三個系列,其中「廠域」、「居所」系列靈感源自容器、工作室及住家環境,將室內空間與容器空間進行比較與探討;「跡」系列則是筆者對未來工業發展所產生的環境狀態,而想像出來的生物,透過演化偽裝成周遭的樣貌,並經由時間消逝所留下的「遺跡」。

松山文創展覽的網路口碑排行榜

-

#1.松山文創園區- 【官網】洛碁飯店集團Green World Hotels

松山文創 園區原為市定古蹟台灣菸酒公賣局,捷運國父紀念館站步行5分鐘可以到達。經過重新規劃後,轉型成為以文創展覽為主的松山文創園區是台北市佔地最大也最活躍的 ... 於 greenworldhotels.com -

#2.松山文創園區色廊展Color Gallery,ig洗版最佳拍照集散地

個不停,是非常好拍的展覽喔!當然,像小兔帶女鵝來也很好玩、好拍~目前最大人氣的色廊展分享給你~2018色廊展覽 ... 松菸色廊展| 松山文創園區色廊展Color ... 於 bunnyann.com -

#3.松山文創園區展覽的文章和評論

來看痞客邦超過12 則關於松山文創園區展覽的文章討論內容: 莊董的松菸展覽懶人包、台北松山文創園區必訪推薦、誠品生活松菸店美食與文創.. 莊董的上課囉! 於 www.pixnet.net -

#4.松山文創園區近期活動– gagedbw8

松山文創 園區– 維基百科,自由的百科全書. 松山文創園區全區為古蹟建築,製菸工廠、倉庫建築古色古香保存完善,是近年國內外藝文展覽辦 ... 於 gagedbw8.webdesigncity.co.uk -

#5.松山文創園區- Show才出門

葵花子假日常拖著葵花先生往松山文創園區跑,這裡常舉辦主題展覽、表演活動,還聚集文創設計賣店、美食咖啡廳、特色書店等,不知不覺就能耗上一整天。(葵花先生表示:身累 ... 於 showthinker.com -

#6.【2023台灣文博會】免門票!時間地點/攤位/文創品牌資訊整理

2023台灣文博會攤位、文創品牌名單|展覽活動; 2023台灣文博會交通資訊. 看更多 ... 花博公園、華山1914文化創意產業園區、松山文創園區. 展區開放時間, 空總展區9/22 ... 於 cpok.tw -

#7.【台北】2022松山文創學園祭6/3同步開展

「松山文創學園祭」從扶植原創的精神出發,提供學生們展現創意的舞臺,並深入了解產業動態,達到全方位產學合作培育,今年展覽自5/6開幕以來, ... 於 www.tcnews.com.tw -

#8.最便利購票入口

搜尋結果. 展覽活動; 關鍵字包含:松山文創園區. 台北市. 電子票 · 松菸實境解謎包—時光1937保管箱的秘密. 2022/06/29(三) ~ 2023/12/30(六). 於 tour.ibon.com.tw -

#9.【松山文創】2023展覽資訊!松菸台北展期、周邊美食

松山文創 園區一直都是台北人假日的好去處,每個月也都會有不一樣的展覽可以看,看展完後、再逛逛誠品、造訪附近文青小店美食,就是個完美的休假日了!本篇整理台北松菸 ... 於 eatmary.net -

#10.大松菸時代來臨!24H書店、質感餐飲與展覽漫遊:打開松山 ...

松山 菸草工廠作為台灣第一座現代化捲煙工廠,當初日本內閣官員派員至歐美考察兩年,融合日本及歐美的建築特色設計,並採取「工業村」的概念建造而成。過去 ... 於 udn.com -

#11.松山文創園區- 維基百科,自由的百科全書

松山文創 園區全區為古蹟建築,製菸工廠、倉庫建築古色古香保存完善,是近年國內外藝文展覽辦展的熱門場地。除了提供展覽空間,松山文創園區也推出自辦活動,包括總結臺北市 ... 於 zh.wikipedia.org -

#12.松山文創園區展覽

「松山文創學園祭」協助學生發展自我認同及找尋職業定位,提供松山文創園區月展演攻略. 這裡提供您最新的展演攻略,想看什麼展覽就進來看看吧~. 看更多 ... 於 pivovarskakrumlov.cz -

#13.原來文青瘋傳的秘密基地是這!松山文創隱藏版景點「松菸口 ...

松山文創 隱藏版景點「松菸口」曝光,5大必逛重點整理. 不用東奔西跑,一次就能逛完展覽、書店、選品店太幸福~. 於 www.elle.com -

#14.Listen a 松:聽說松山文創園區十年線上線下正式開展! - DFUN

老菸廠華麗轉身,從製菸工廠成為聚集人才與創意的原創基地,十年間園區共扶植252個新創品牌進駐展售、共創2,700件創作圓夢計畫,為了回顧這十年的精彩與 ... 於 www.dfunmag.com.tw -

#15.【2018哥吉拉怪獸之王特展】松山文創 ...

2018哥吉拉特展由⽇日本東寶映像美術傾⼒打造,⾸度在海外舉辦的哥吉拉怪獸之王大型展覽已正式登陸松菸啦!快點跟著Skyscanner一起來探索哥吉拉特展 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#16.台北、信義|松山文創園區・舊菸廠裡誕生的文化與藝術

台北捷運板南線串起台北兩大文創園區,分別是位於忠孝新生站的「華山1914文化創意產業園區」,另一個則是位於市府站附近的「松山文創園區」,兩個文化 ... 於 journey.tw -

#17.【公告】4月29至5月1日「2023地方創生論壇暨展覽市集」在 ...

... 創生扎根共好促永續」,誠摯邀請大家,逗陣來松菸參與本年度地方創生活動,有閒來坐喔! 論壇. 時間: 5月1日(一天); 地點:誠品表演廳(松山文創園區 臺北文創大樓B1) ... 於 www.twrr.ndc.gov.tw -

#18.第11屆松山文創學園祭Move ON/OFF|主題策展

松山文創 園區舉辦之「松山文創學園祭」,為台灣最具規模且專業的畢業展覽盛會,今年主題以Move ON/OFF 來呈現決定如同「開關」隨時被切換的可能,六周主題「藝術與時尚 ... 於 artogo.co -

#19.2023第十二屆松山文創學園祭徵件結果名單公告 - 準建築人手札

從2012年開始舉辦至2022年,10年期間共累積94所學校、127個校系,超過500檔畢業展,2000件以上畢業作品參與,成為學子們共同的精彩回憶。 2023第十二屆 ... 於 forgemind.net -

#20.【台北】松山文創園區怎麼逛:信義區遛小孩、看展覽景點

台北松菸(松山文創園區)是放假時想與朋友、情人出遊的好地方,裡面保留了早期菸草工廠員工宿舍、浴池、鍋爐室等老建築的「松山菸廠」,還有一個非常 ... 於 www.bring-you.info -

#21.過年台北可以怎麼玩?松山文創園區活化86年歷史男澡堂成 ...

過年台北可以怎麼玩?松山文創園區活化86年歷史男澡堂成新展場,還多了夜間新地標「西向之光」. 文字|Zoe Chen 2023-01-23. 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#22.【期間限定】軍事迷必朝聖!松山文創園區,憲兵特展「永矢忠貞

軍事迷不要難過了,即日起至8/20止,位於松山文創園區-創意空間,舉辦期間限定憲兵特展「永矢忠貞,榮譽在憲」,現場分為「歷史上的憲兵」、「跨時代的憲兵 ... 於 anny.cc -

#23.松山文創- 優惠推薦- 2023年9月

新北市五股區 · 松山文創不二馬大叔胖虎展-小虎抱枕. $500. 桃園市楊梅區 · 刺繡御守松山文創商品好想兔. $110. 新北市板橋區 · 松山文創跳進兔子洞-愛麗絲夢遊奇境 ... 於 shopee.tw -

#24.song_shan_cultural_park - 松山文創園區SCCP

16K Followers, 135 Following, 834 Posts - See Instagram photos and videos from 松山文創園區SCCP (@song_shan_cultural_park) 於 www.instagram.com -

#25.「beanfun! 潮玩節」登陸松山文創園區推4 大主題展間

潮玩節」登陸松山文創園區推4 大主題展間、文青限定創作者市集及18組樂團新星. 民生頭條/. 2023.05.29 21:19. A- A A+. 記者柯宗鑫/台北報導. 橘子集團旗下beanfun! 於 n.yam.com -

#26.松山文創園區變身遊戲場,邀玩家暢遊「2022原創基地節」

今年也首度串聯「松山文創學園祭」,從中挑選3件與線上展覽平台ARTOGO合作「典藏金賞」展中最多迴響的作品一同展出,包括卓晏伃〈Please Do O>C〉、李依青 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#27.松山文創園區(台北松菸)最新展覽及文創活動

Klook為你網羅松山文創園區(台北松菸)最新最豐富的展覽、文創資訊,還有更多講座、快閃、手作、藝文活動等多種類別待你探索! 於 www.klook.com -

#28.匆匆台北 松山文創園區 文創之外,還是個充滿故事的地方

結束一場敘事圈的小人物訪問後,趁著下午天氣正好,我來到鄰近的松山文創園區。這個地方一如往常的熱鬧,有著各式展覽… 於 storycircle571.com -

#29.世界設計大展風光落幕松山文創園區10/31撤展11/15起不打烊

台灣有史以來最大的世界設計展,參觀人次將逾130萬人次亮眼風光地在今天(30 日)落幕,主展場的松山文創園區將從10/31至11/14短期閉園15天,進行整個園區的全面撤展 ... 於 culture.gov.taipei -

#30.【台北】松山文創園區這樣玩!松菸展覽、美食餐廳&松菸誠品 ...

台北松菸(松山文創園區) 怎麼玩?松菸展覽、松菸美食餐廳,松菸誠品店都是特色,和華山文創園區類似, 很多當紅台北展覽都喜歡辦在這裡呢。 於 bobby.tw -

#31.松菸十年原創力大爆發!2021松山文創學園祭六大展覽亮點

第十屆松山文創學園祭「實.穗」舉辦為期六週的展覽,從文創設計、藝術時尚,再到空間建築及廣告傳播,多項原創主題等你來探索! 於 www.vogue.com.tw -

#32.「松山文創園區」展覽、文創商品、美食應有盡有的原創基地

松山文創 園區建築風格屬於「日本初現代主義」,形式簡潔典雅、作工精細。園區分為一至五號倉庫、台北紅點設計博物館、台灣設計館、美國創新中心等, ... 於 shotrip.com -

#33.回顧3650天的精彩松山文創園區十週年(台北畫刊110年11月)

今年松山文創園區迎來十週年,華麗轉身的老菸廠,以原創基地之姿造就上百個新創品牌進駐展售,並共創超過千件創作圓夢計畫。為回顧這十年來的精彩, ... 於 www.travel.taipei -

#34.藝術展覽

... 松山文創園區8/29-09/22|iF設計獎獲獎作品展-包裝&傳達設計|松山文創園區See full list on showthinker.com ▽台北兒童展|再遊仙境我阿嬤是愛麗絲 ... 於 wipesyja.alresfordgolf.co.uk -

#35.台北展覽》2023 9月. 10月.11月情侶.親子展覽活動懶人包

台北展覽活動特別多,不時還會推出期間限定的主題快閃店;展覽主要集中在華山文創、松山文創、科教館、中正紀念堂。這篇為大家整理2023年9月.10月.11月台北展覽.活動. 於 momotravel.tw -

#36.松山文創園區| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

... 展覽或活動舉辦之特殊情況,會另行於官網及松山文創園區經營的社群平台公告。 景點介紹; 交通資訊; 貼心提醒; 附近旅遊景點; 附近熱門飯店; 附近推薦行程. 景點介紹. 松山 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#37.台視60週年特展4/28~5/2松山文創園區展出

陪伴您一甲子的電視台「台視」,今年喜迎60週年,為了回饋觀眾長期支持,台視在台北松山文創園區舉辦特展,主視覺以台視第一台電視機原型發想, ... 於 news.ttv.com.tw -

#38.松山文創園區

La Vie,搜尋松山文創園區的文章有「2023義大利設計日」松菸限時開展!金圓規設計獎經典作品、不只是圖書館《Ciao Ciao 瞧瞧》特展同步登場等27筆相關文章。 於 www.wowlavie.com -

#39.松山文創園區> 觀光景點

松山文創 園區,位於臺北市信義區,占地6.6公頃,建於西元1937年,其前身為「臺灣總督府專賣局松山菸草工場」,為臺灣現代化工業廠房的先驅,也是第一座專業的捲菸廠。 於 www.taiwan.net.tw -

#40.松山文創園區- 最新文章

全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們+》」即將於9月23日至10月01日登場,邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠,一窺 ... 於 www.thenewslens.com -

#41.【文創園區】全台文創園區Top 10清單!松菸只排第二?華山 ...

網友好評不斷:「園區有許多文創市集及商品展售,假日休閒的好去處 ... 松山文創園區、台北華山文化創意產業園區; IG:高雄駁二藝術特區. 【延伸 ... 於 www.housefeel.com.tw -

#42.2023 松山文創學園祭徵件辦法

本園區為鼓勵校系透過策展構思畢業成果,提高展覽的策展價值與內容. 獨特性,串接學生與企業未來深度合作機會,協助企業公司發掘優秀人才,. 且近年來全球 ... 於 dsl.hfu.edu.tw -

#43.松山文創園區

松山文創 園區,不只是在信義商圈中提供了一個新的活動展演空間,也是提供了一個讓民眾可以放鬆舒壓、體驗慢活的好場所! 於 www.songshanculturalpark.org -

#44.松山文創園區推10月展覽募集菸廠老物件

前身為「松山菸草工廠」的松山文創園區10月規劃展覽,重現昔日菸廠風光,31日前向民眾徵集菸廠老物件,包括菸廠時期、休廠時期及園區在大巨蛋興建前 ... 於 www.cna.com.tw -

#45.響應白晝之夜!松山文創園區24小時開放展覽、店家加碼營業

響應10/7的「2023台北白晝之夜」,松山文創園區將於10/7-10/8開放24小時,由於正值松菸的「原創基地節」,室內展間也將開放至凌晨3時;而全家松創營業 ... 於 www.ettoday.net -

#46.台北色廊展》松山文創園區色廊展Color Gallery.網美必拍打 ...

... 展不只是網美必拍聖地、 也很適合帶小朋友來玩。 我想這個展覽應該也會成為今年寒假春節的最夯IG打卡景點。 《色廊展. ... 台北色廊展》松山文創園區色廊展Color Gallery.網 ... 於 yoke918.com -

#47.松山文創園區

4 大展區,超過2,000 幅印象派經典畫作結合超狂巨幕投影技術展出! By Daniel Hsu. 2021年4月15日. 於 www.gq.com.tw -

#48.松山文創園區十歲了!十週年特展三大亮點一次看,從老菸廠 ...

為了回顧這十年的精彩與展望未來,「Listen a 松:聽說松山文創園區十年」線上線下展至2022年1月2日,8大實體展區,透過記錄下的聲音成為當下和未來的 ... 於 www.tatlerasia.com -

#49.用老照片拼裝新風景找回松山菸廠被遺忘的時光 - 自由藝文

熬過疫情封鎖影響,由台北松山文創園區舉辦的「原創基地節」,將於今年10月敲鑼開跑,除了邀請眾多藝術家參與創作之外,還會有室內主題核心展,展出松 ... 於 art.ltn.com.tw -

#50.[展覽]Red Dot紅點博物館#松山菸廠文創園區必逛 ...

台灣近幾年來,設計創新能力在國際發光發熱, 台灣靠著設計走向國際。素有設計奧斯卡的德國iF、Red Dot紅點設計、美國IDEA為國際三大設計競賽,能夠得獎是身為設計人畢 ... 於 funtory.tw -

#51.「松山文創園區」主題Top10懶人包-波波黛莉

冰冰涼涼的好喝風味茶就在#午茶夫人 一起喝個悠閒下午茶吧、 2022松菸看展去 克林姆藝術沉浸特展、克林姆藝術沉浸特展暑假計劃推薦. 於 www.popdaily.com.tw -

#52.松山文創園區的價格推薦- 2023年8月| 比價比個夠BigGo

... 展覽|松山文. 0~2.5%. D'FESTA TAIPEI 2023|韓國D社K-pop展覽|松山文創園區 · $800. 價格持平. Klook · 台北市松山文創 ... 於 biggo.com.tw -

#53.【展覽】台灣御牧X 松菸風格店家印刷與文創交織呈現

活動名稱:. 松菸風格店家【隨選即印手機殼專區】. 活動時間:. 2017.8.21起10:00~18:00 ,每月最後一週二定休(國定假日除外). 展出地點:. 松山文創 ... 於 taiwan.mimaki.com -

#54.【台北】松山文創園區:松菸展覽/松菸誠品/美食餐廳/文創品牌 ...

松山文創 園區(松菸)是台北市區的熱門景點,裡面包辦松菸展覽、松菸美食餐廳、文創商店,還有松菸誠品店、誠品行旅、誠品電影院⋯等多樣元素超豐富,在 ... 於 mimihan.tw -

#55.【2023台北展覽推薦22選】最新台北活動在南港展覽館、松菸 ...

... 創、北流、南港展覽館、世貿都有。本篇【2023台北展覽攻略】網羅16大藝術特展、卡通展覽、打卡互動展覽等資訊,包含【展覽地點、展期、票價、購票通路、優惠門票】 ... 於 www.welcometw.com -

#56.108年11月15日至19日假松山文創園區舉辦「全齡快樂進行市 ...

舞台區另有獎徵答、與你在未來打卡等活動,備有精美贈品,等您來互動。此外,展覽期間,凡完成展場體驗活動的民眾都能參加幸運抽獎活動,摸彩獎項十分豐富,包括智慧手機、 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#57.2023萌寵物用品展免費索票 - 生動展覽

10/7-9松山文創園區-萌寵物用品展,此次將為毛孩打造專屬潮流節慶,號召近百大品牌廠商參展,打造好玩、好逛、又好買的一站式寵物主題採購平台, ... 於 sheng-dong.kktix.cc -

#58.[展覽]【市政府站/國父紀念館站】松山文創園區。蠟筆小新特展 ...

[展覽]【市政府站/國父紀念館站】松山文創園區。蠟筆小新特展春日部大冒險. 於 ichiro0910.pixnet.net -

#59.松山文創園區 - nakacafe

即使世界一片黑暗也要活出你我發光的#在場証明音樂潮流╳ 跨界創意╳ 空間翻玩╳ AR互動重磅展覽陣容,一次解禁! STAY REAL LIFE #在場証明™ 特展五月天阿信× 李洪基× ... 於 nakacafe.com -

#60.松山文創園區|漫遊台北當氣質文青!昔日捲菸廠古蹟百坪 ...

昔日捲菸廠古蹟百坪空間處處是看點,文創市集/誠品書店/展覽/電影院/美食街. 於 egoldenyears.com -

#61.台北景點》松山文創園區好玩嗎?好拍又可以挖寶的創意聚落

... :松山文創園區昨晚入住誠品行旅,退房就來逛「松山文創園區」,松山文創園區的前身是松菸,小腹婆第一次來松山文創 ... 另外還有很多付費的展覽、展間、文 ... 於 fupo.tw -

#62.第六屆松山文創學園祭創意展覽倒數計時

第六屆松山文創學園祭自4月底開展以來,全國大專院校於各展區內發揮無限創意,帶來多檔獨一無二原創展覽,吸引各界人士與青年學子前來觀展, ... 於 www.chinatimes.com -

#63.[展覽] 台北松山文創園區Nathan Sawaya積木夢工場

展場內禁止飲料與閃光燈. 推薦大家去的一個展覽. · 展覽時間:2012/7/14~2012/10/14 · 展覽地點:松山文創園區2.3號倉庫(台北市信義區光復南路133號) · 票價:全票 ... 於 carlming.net -

#64.展演資訊- 松山文創園區

開放時間:3/24(五)18:00-21:30 · 3/25(六)10:00-20:00 · 3/26(日)10:00-18:00(17:30為最後進場時間) · 展出地點:松山文創園區北向製菸工廠 A7 N101 · 注意事項: · 1. 於 www.songshanculturalpark.org -

#65.2022 松山文創學園祭|6大主題週展現青春原創力

2022 松山文創學園祭正式開幕,這個每年設計校系的畢業盛事,今年為期40天的展期,集結全台46所校系和中華民國景觀學會共同參與,展出超過200件作品, ... 於 www.fundesign.tv -

#66.2023臺灣文博會5大展區、10大亮點、空總文化策展完整攻略 ...

... 松山文創園區登場;整個展期逾100場的表演藝術匯演、走讀、論壇、工作坊及 ... 文創品牌一次購足. 呈現臺灣各地風土的地方主題館,從生態學的「野化論 ... 於 www.moc.gov.tw -

#67.文青夜貓子看這裡,白晝之夜限定星光體驗在松菸!原創基地 ...

原創基地節轉型為SONGYANLAND FESTIVAL破繭而生! 配合白晝之夜這檔藝文盛事,松山文創園區戶外空間與製菸工廠將24小時開放!室內展間 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#68.松山文創展覽|米飛兔迷必逛,各種造型的Miffy,還有米菲藝廊 ...

Miffy的粉絲又要衝一波啦!去年米菲兔展在華山文創舉行,今年轉戰到松山文創,即日起到明年的2/28在松菸三號門的"米飛的彩色世界",現場除了有超多米 ... 於 camilleblog.com -

#69.財團法人台北市文化基金會舉辦「2023松山文創學園祭」

臺灣最大畢展活動「松山文創學園祭」,徵件開始! 在環境優美的老菸廠裡,我們與數十間校系聯手打造最精彩的畢業展演,年年吸引數十萬人次觀展,不但是 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#70.松山文創園區x信義區公所辦展《印象.絲序》「春仔花」改良 ...

匯流新聞網記者李映萱/ 台北報導. 松山文創園區重新開園至今將邁入第十週年,由信義區公所與松山文創園區共同主辦《印象.絲序》展覽,邀請甫榮獲文化 ... 於 cnews.com.tw -

#71.松山文創10周年特展/聆聽這片土地的聲音

松山文創 園區10歲了!為回顧10年精采與展望未來,舉辦「Listen a 松:聽說松山文創園區十年」線上線下展,實體展以「聲音地景」為主軸,規畫8大展區;展覽亮點包括首次 ... 於 tlife.thsrc.com.tw -

#72.松菸響應白晝之夜原創基地節星光場讓你夜觀生態

... 松山文創園區全新主題市集品牌「松市」於1006_1015北向製菸工廠展出。(圖/松山文創園區提供). 原創基地節作為松山文創園區每年最大的策辦活動,從 ... 於 www.storm.mg -

#73.松山文創園區南向製菸工廠開幕啟動空間活化擴大創作感染力

未來,財團法人台北市開放空間文教基金會除持續提供年輕藝術家發表舞台,預定每月辦理1-2檔展覽,呼應並強化園區「原創基地」之定位;中華民國工業設計 ... 於 www.tcf.taipei -

#74.2023松山文創學園祭《畢業當衝RUSH》5/5開展松菸古蹟變身 ...

疫後最大場!最衝畢業展!今年第十二屆松山文創學園祭於5月5日至6月13日展出,超過45所校系及3,000多名學生參加。松山文創學園祭過去三年因疫情 ... 於 www.designwant.com -

#75.展覽

... 松山文創園區8/29-09/22|iF設計獎獲獎作品展-包裝&傳達設計|松山文創園區See full list on showthinker.com ▽台北兒童展|再遊仙境我阿嬤是愛麗絲 ... 於 skeenyp9.mahala.co.uk -

#76.2022松山文創學園祭最後倒數兩週「挑戰—安藤忠雄展」全球 ...

學生努力展現四年所學成果於「松山文創學園祭」呈現,圖為空間與室內設計週展場;圖片提供/台北市文化基金會松山文創園區「松山文創學園祭」從扶植 ... 於 www.xinmedia.com -

#77.華山倉庫. 松山文創園區(台北松菸)最新展覽及文創活動6jye

松菸展覽. 台北松山文创园区(松烟). 松山文創園區全部展演活動. 認識松山文創園區. 110055 台北市信義區光復南路133 號. 玩家們這週末HIGH翻了! 於 qwtqs.firmawydawnicza.pl -

#78.OPEN圖書館特展|親子天下15週年

從五號出口出站,沿光復南路步行至松菸大道右轉,步行約100公尺進入松山文創園區_西向製菸工廠依指標前往二樓多功能展演廳。 使用輪椅或嬰兒車:. 搭乘捷 ... 於 activity.parenting.com.tw -

#79.用文創終結今年,松菸療癒五大展覽集結!

明日就是大眾最期待的聖誕節,松山文創園區特別推出結合表演藝術和美食市集的「松菸水水聚場節」和「松菸水水食坊」,加上文創品牌主題展「嘉義風土 ... 於 flipermag.com -

#80.憲兵特展在松山文創園區⭐️免費參觀還不快來? Taiwan (4K ...

【 展覽 期間】5月24日–8月20日,每日10:00-20:00 【 展覽 地點】 松山文創 園區-辦公廳舍松菸匯辦公廳舍創意空間A6-O109 【票券資訊】 ... 於 www.youtube.com -

#81.2023台灣文博會懶人包|打開台北空總、鐵道博物館,5大展區 ...

·IP 授權展區& 文創品牌展區 日期:2023/9/26(二)-10/1(日) 地點:花博爭豔館、華山文化創意產業園區、松山文創園區. ·副展館:國立台灣工藝 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#82.2015北部展覽資訊一覽表/松山文創園區/華山藝文特區/士林 ...

2015北部展覽資訊一覽表/松山文創園區/華山藝文特區/士林科教館/中正紀念堂. 旅遊懶人包eva6955 2015-10-14 23 · 2015北部展覽資訊一覽表/松山文創園區/華山藝文特區/. 於 wenblog.tw -

#83.松菸展覽懶人包、台北松山文創園區必訪推薦 - 莊董的生活情報讚

2023年9月松菸展覽》台北松山文創園區又簡稱台北松菸, 整個園區範圍很大, 主要有3棟建築物, 分別為製菸工廠、倉庫區、誠品生活松菸店。 於 lovefree365.pixnet.net -

#84.疫後最大、最衝畢業展!2023松山文創學園祭《 ...

今年第十二屆松山文創學園祭《畢業當衝RUSH》於5月5日至6月13日展出,超過45所校系及3,000多名學生參加。松山文創學園祭過去三年因疫情影響,2020年取消 ... 於 www.limedia.tw -

#85.關於文創診療

展覽 活動 · 產業新訊 · 其他消息 · 全部總覽. 課程活動. 政策資源說明會 · 講座 · 工作坊 · 展覽 ... 藝行台北|松山文創園區特展虎虎哈嘻大 ... 於 www.taipeicdd.taipei -

#86.2030超越圈圈展10/26-11/1松山文創園區盛大舉行! (同場 ...

... 松山文創園區-北向製菸工廠(4號出口倉庫群對面)舉辦. (同場免費特色禮品超過2500份,總值超過$20萬!) 展覽共有70多個環保廠商參與,. 涵蓋不同循環經濟/環保產品 ... 於 circular-cross.com -

#87.松山文創園區多功能展演廳

展演資訊松山文創園區. 這裡提供您最新的展演攻略,想看什麼展覽就進來看看吧~. 看更多展演資訊exhibition information 展演活動 ... 於 naturolivier.fr -

#88.2022「金點設計展」松菸開展!打造漣漪狀未來感空間

... 展出共百逾件精選得獎作品。 2022「金點設計展」即將於台北松山文創園區「台灣設計館」03、04 展間開展,展期為11 月29 日至明年3 月26 日,今年再度 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#89.找回松山菸廠被遺忘的歲月!松山文創園區邀大眾拼貼昔日 ...

松山文創 園區每年10月舉辦的盛大活動「原創基地節」,今年準備開跑,展期為10/6至10/15。為了增加今年展覽. 於 tw.yahoo.com -

#90.【台北景點】松山文創園區

... 文展覽的熱門場地,再加上誠品生活松菸店,悠閒逛上一整天都沒問題。 建築風格連國外設計師都讚嘆. 自2010年松山文化創意園區(原松山菸廠)開放後,為繁華的東區增添不 ... 於 www.taiwanviptravel.com -

#91.松山文創園區打造「無時鐘特區」跨界展覽

今年的「Lab實驗啟動計劃」,自6月22日至7月15日邀請到策展人周伶芝及4位藝術家跨界舉辦展覽、工作坊及表演,於松山文創園區的Lab創意實驗室登場。 | 2018 於 www.taiwannews.com.tw -

#92.【台北展覽活動】2023必看展覽資訊、時間、票價、地點

集結手創、創業、原創IP等打造一年一度的亞洲盛會,讓喜歡的事成為生活。 ■ 展覽時間:2023/11/16~2023/11/19 ■ 展覽地點:松山文創園區倉庫區(3、 ... 於 www.funtime.com.tw -

#93.松山文創園區響應白晝之夜24小時開放原創基地節首次推出 ...

松山文創 園區響應白晝之夜!園區戶外與製菸工廠24小時開放,白晝之夜活動期間,正值第11屆的2023原創基地節SONGYANLAND FESTIVAL《松菸LAND:共享 ... 於 artemperor.tw -

#94.挑戰-安藤忠雄展台北松山文創園區~暑假必看展覽

台北暑假展覽必看這一檔, 就在好拍好逛的台北松山文創園區, 一次涵蓋安藤忠雄的生涯代表作, 匯集日本、國外、台灣逾三百多件展品, 於 paulyear.com -

#95.松山文創園區SCCP Taipei

松山文創 園區SCCP Taipei, 台北市。 232529 個讚· 736 人正在談論這個· 1155106 個打卡次。找古蹟、找生態、找原創、找設計松小編帶你玩 好吃好玩都在這 ... 於 www.facebook.com -

#96.展演資訊

這裡提供您最新的展演攻略,想看什麼展覽就進來看看吧~. TOP arrow_upward. 園區資訊. 戶外空間24 小時開放室內空間8:00 - 22:00 (含辦公區域及限入區域). 於 www.songshanculturalpark.org -

#97.展演資訊

... 展於10/7-10/9松山文創園區4號.5號倉庫盛大展出,此次寵物展覽將打造毛孩專屬潮流節慶,號召近100大品牌廠商參展,打造好玩、好逛、又好買的一站式寵物展覽主題採購 ... 於 www.songshanculturalpark.org -

#98.義大利設計日20件經典義式設計松山文創園區隆重開展

... 松山文創園區隆重開展. △ 第七屆義大利設計日展覽於台灣設計館隆重展出,本次展出20件義大利風設計風格作品。 由義大利經濟貿易文化推廣辦事處、義大 ... 於 www.tdri.org.tw -

#99.[台北景點]松山文創園區-信義區-台北市/松菸展覽/美食餐廳/松菸 ...

台北松菸(松山文創園區) 是一個日據時代留在來保存的古蹟。松菸展覽、松菸美食餐廳,松菸誠品店都是特色,和華山文創園區類似,也是隸屬於同一個行政 ... 於 ariel08000.pixnet.net -

#100.夢幻逸品大公開!義大利金圓規設計獎特展松山文創園區登場

於此同時,3月23日至4月5日為期兩週活動期間,在台北松山文創園區台灣設計館E01展廳更有難得一見的「義大利金圓規設計獎展覽」以及不只是圖書館中的「Ciao ... 於 hhh.com.tw