東森超視33頻道的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦沈熙正寫的 不必口吐荊棘,也能自信鋒利 可以從中找到所需的評價。

另外網站東森超視33頻道#請問今晚住誰家 - 臺中市青年一站式創業入口網也說明:竇哥竟敗給會跳舞的麵. ✨ 今晚十點不見不散!!! ✨. 快點守在電視機前面. 一起來光復新村冒險吧~!!!. #請問今晚住誰家 · #東森超視33頻道 ...

世新大學 公共關係暨廣告學研究所(含碩專班) 邱淑華所指導 黃琍萍的 流行音樂歌手專輯製作與宣傳策略 (2019),提出東森超視33頻道關鍵因素是什麼,來自於流行音樂、唱片發行、唱片製作、唱片宣傳。

而第二篇論文國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學研究所 蕭崑杉所指導 張春炎的 重大自然災難新聞產製的社會文化分析:以八八風災電視新聞工作為例 (2014),提出因為有 災難傳播、災難新聞學、風險與不確定性、新聞產製、社會文化分析的重點而找出了 東森超視33頻道的解答。

最後網站東森超視33頻道相關報導- Yahoo奇摩新聞則補充:最新最豐富的東森超視33頻道相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。

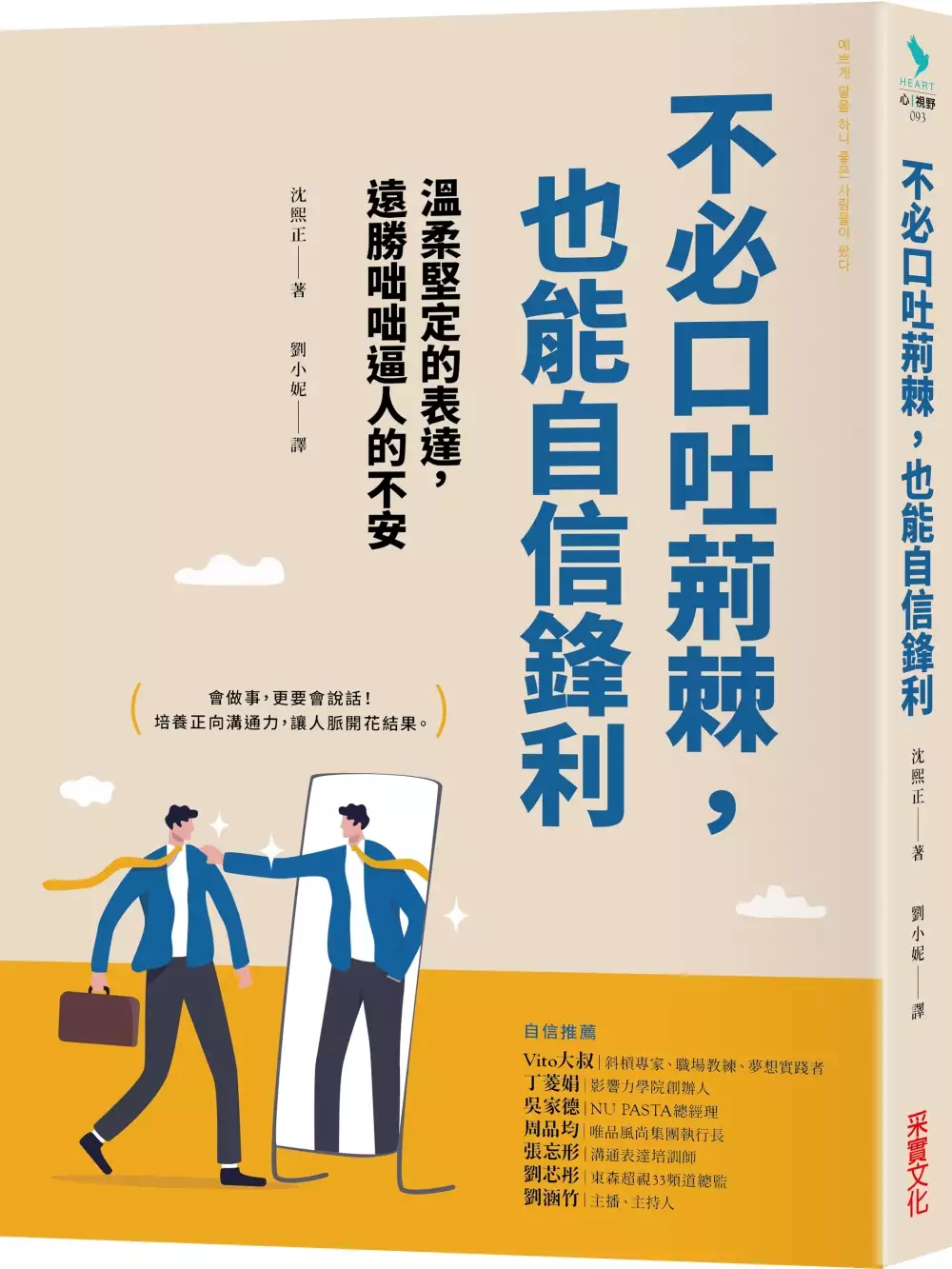

不必口吐荊棘,也能自信鋒利

為了解決東森超視33頻道 的問題,作者沈熙正 這樣論述:

別再用苛刻的言語武裝自己, 告別刻薄毒舌,活得優雅又強大! 本書作者處於高度競爭的記者行業二十年,因為害怕被瞧不起或占便宜,變成了口吐利刃的毒舌派。話中總是帶刺,不僅傷了別人,也傷了自己,導致職場不順、人際關係惡化……。 他開始觀察那些受訪的成功人士,發現皆有共同的特點──「好好說話」。不用張牙舞爪、虛張聲勢的吹噓或強壓辯論,而是溫柔堅定的述說,更能彰顯個人自信,讓事情無往不利。 ◆怎麼樣才算是「好好說話」? 「好好說話」並非要你百般討好、努力逢迎,而是掌握幾個說話技巧,不僅可以清楚表達個人想法,又能讓人感受真誠。本書列舉了適用於職場上、溝通上、人際關係上的案例

與說話技巧。 1、不只尊稱職稱,更要叫出對方名字,讓對方更記住你 2、與其悶著頭不知所措,主動求救說「我不會」 3、掌握「說服」與「爭論」的說話界線 ◆當你「好好說話」,身邊就會充滿貴人 我們說出口的話最終都會回到自己身上,為了不讓口中吐出的毒氣最終侵蝕自己,從「好好說話」開始重新設定,就能產生微小且巨大的改變。 1. 「我能幫上忙嗎?」的力量 主動問聲:「我能幫上忙嗎?」熱心相助,是累積信任感與信用度的不二法門,付出的善意未來都會加倍回饋到自己身上。 2. 檢討自己說出口的話 有時我們會在不經意間說出冒犯人的負面話語,卻毫無自覺。每天花點時

間,記錄下一天當中說出最多次的詞語,便能找出禍從口出的源頭。改掉容易得罪人的失言毛病之後,人際關係也會有顯著改善。 本書特色 1.職場小白必修溝通學分:會做事,更要會說話!資深記者傳授學校、職場沒有教的好運說話術,透過溝通讓人際關係更圓融。 2.說好話是對自己的投資:說出口的話最終都會成為自己的形象,「好話」不只是是阿諛奉承,學會讓自己與他人都愉快的對話法,形象自然更加分。 3.資深職場前輩來解惑:以Q&A形式提供各種職場疑難雜症問題的解決之道,並分享二十年的職場經驗。學會說好話,貴人自然來! 名人推薦 Vito大叔|斜槓專家、職場教練、夢想實

踐者 丁菱娟|影響力學院創辦人 吳家德|NU PASTA總經理 周品均|唯品風尚集團執行長 張忘形|溝通表達培訓師 劉芯彤|東森超視33頻道總監 劉涵竹|主播、主持人 好評推薦 溝通是每位職場工作者都該好好學習的技能,一段話可以輕易激勵一群人,但一句話也可以徹底毀掉一個人。 「說好話,是為了自己」讓我們一起善用言語的力量,創造非凡的人生!──Vito大叔|斜槓專家、職場教練、夢想實踐者 同為新聞工作者出身,長年工作累積「內建」的語速和說話方式,無心傷害卻讓旁人吃不消,本書的要分享的說話技巧,就像「北風與太陽」的伊索寓言,以退為進、溫暖照拂才是最事半功

倍的溝通力!──劉涵竹|主播、主持人

東森超視33頻道進入發燒排行的影片

📍 訂閱「黃瑽寧醫師健康講堂」Youtube頻道,更多實用好影音:https://cplink.co/nCRqbcL7

小朋友的點心零食能自製是最好的,但若真的沒空,有哪些健康,吃起來又安心的零食可以挑選呢?

水果乾、爆米花、玉米...等,來看看鍾欣凌與黃瑽寧醫師分享育兒點心好選擇!

你們家有什麼健康零食的好選擇,也歡迎留言分享給我們唷!

東森超視33頻道【媽媽好神】→http://bit.ly/2obq10t

每週一~週五晚間20:00首播

YouTube頻道【媽媽好神】→http://bit.ly/2o4Hmvz

每週二~週六早上09:00更新

#兒童健康零食

#零食推薦

#嘴饞健康零食

...................................................................

親子天下官網 http://www.parenting.com.tw

親子天下Shopping http://Shopping.parenting.com.tw

親子天下「嚴選部落客」 http://best.parenting.com.tw

親子天下「翻轉教育」http://flipedu.parenting.com.tw

粉絲頁:

親子天下 http://on.fb.me/1Kkng6j

親子天下Baby http://on.fb.me/1KQQAkP

親子天下悅讀 http://on.fb.me/1Sryt7P

親子天下育兒好物 http://on.fb.me/2dpFvHK

嚴選部落客 http://on.fb.me/1R3XbYD

翻轉教育 http://on.fb.me/1QgVd3O

流行音樂歌手專輯製作與宣傳策略

為了解決東森超視33頻道 的問題,作者黃琍萍 這樣論述:

流行音樂產業在現今的市場上蓬勃發展,並持續朝向數位化的趨勢轉變。本技術報告主要詳細闡述整段流行音樂唱片產製流程。一張唱片從發想到發行,歷經專案結合、概念會議、製作會議、邀歌收歌、編曲、錄製、混音、後製、視覺企劃、平面攝影、MV拍攝、宣傳、跑通告、媒體經營、數位行銷、活動露出、記者會、簽唱會、演唱會、發行、實體上架、數位平台上架、績效檢討等數十項專業工作項目,才能完成一張唱片之發行。本研究解析唱片產製流程中各環節的實務內容,並透過三十年的參與式觀察,有系統的搭配案例說明,完整呈現唱片產製流程的每個細節與時代變化,以及流行音樂產業的默會知識。提供未來唱片產業的後起之秀更多實務上的參考,讓流行音樂

產業能夠永續發展,培育更多的青年加入流行音樂產業。

重大自然災難新聞產製的社會文化分析:以八八風災電視新聞工作為例

為了解決東森超視33頻道 的問題,作者張春炎 這樣論述:

本論文之研究目的是詮釋和探索臺灣重大自然災難新聞產製的社會文化意涵,藉此釐清新聞工作者在充滿不確定性的情境脈絡下如何經驗專業。在研究方法上,本研究主要透過深度訪談29位電視新聞工作者的勞動經驗和職業詮釋,輔以次級資料來進行分析。 本論文有兩個主要的研究問題,分別在四、五兩章進行分析和回應。首先在第四章的分析討論中,透過分析社會結構、電視新聞的公共論述以及電視新聞工作者的實作經驗,本論文探索分析重大自然災難的電視新聞工作是如何鑲嵌在商業結構所主導的社會文化脈絡中。如此也有利於本研究歸納兩點研究發現:第一個發現是,在例行的新聞產製過程之中,由結構力量所引導、轉變的新聞產製規範被新聞工作者遵

循或反抗,以至於讓例行的新聞產製文化成為依循結構邏輯的文化實作;第二個發現是,臺灣新聞產製文化的發展過程,主要受到市場經濟力主導,這也導致了臺灣的新聞產製文化,普遍缺乏客觀專業主義的文化實作。 針對第二個研究問題,本論文在第五章中進一步分析電視新聞工作者的職業觀、產製情境以及處於災難風險情境下所形成的反思經驗、具體作為。研究發現,災難新聞產製過程中的各類新聞工作者,普遍經歷高度不確定性以及惡劣的勞動條件。災難情境迫使各類新聞工作者必須要有更多的臨機反應,以彈性的方式來建構出各種因應現實狀況的文化腳本。值得注意的是,依據職業認同方向(社會責任或商業利益),以及反思行動方向(追求公信或者為自利)

的影響,雖然可能形成八種災難新聞產製的文化腳本,然而在八八風災的個案之中,「追求客觀平衡報導」和「服膺災難管理」這兩種文化腳本是未被實踐的。 在最後一章的總結與討論中,本論文根據上述得以指出,在非災難時刻,新聞產製常是透過常規中介結構力量,讓新聞工作者能夠在例行的新聞產製分工之中,在一種共識和共享的象徵系統下實踐他們的新聞工作,最終展現出一種回應特定社會結構所形成的職業社群期待,形成「務實」的新聞職業表現。弔詭的是,這種「務實」的表現卻偏離了社會對於新聞專業的想像和期待。 反應在八八風災這個重大災難的新聞產製文化上,正因為缺乏「追求客觀平衡報導」和「服膺災難管理」這兩項文化腳本,使得災難新

聞產製的文化實踐,無法滿足社會和災難管理單位對於災難新聞的期待與需要,因而造成了社會各界對於臺灣災難新聞的不滿與批判。這樣的發現也適度解釋了,何以近年來臺灣電視新聞業在重大事件中會不斷遭受社會批判,同時逐漸喪失其專業地位。 最後,本論文以災難新聞工作者的勞動經驗為本,反思臺灣重大災難新聞產製文化所內涵的問題與矛盾,並提出更貼近風險社會觀的新聞產製文化的轉型之建議。

想知道東森超視33頻道更多一定要看下面主題

東森超視33頻道的網路口碑排行榜

-

#1.徐乃麟不幹了?錄影吐出驚人之語 - 自由娛樂

(東森超視提供)〔記者徐郁雯/台北報導〕益智綜藝節目《王牌諜對 ... 更多精彩內容,敬請鎖定每週一至週五晚間8點東森超視33頻道《王牌諜對諜》。 於 ent.ltn.com.tw -

#2.東森超視EBC Super TV 直播線上看

節目名稱:東森超視EBC Super TV. 收看頻道:有線電視33 頻道. 節目表:網址. 相關介紹:東森超視EBC Super TV,原名「超級電視台」,是東森電視旗下的頻道之一。 於 tv.itver.cc -

#3.東森超視33頻道#請問今晚住誰家 - 臺中市青年一站式創業入口網

竇哥竟敗給會跳舞的麵. ✨ 今晚十點不見不散!!! ✨. 快點守在電視機前面. 一起來光復新村冒險吧~!!!. #請問今晚住誰家 · #東森超視33頻道 ... 於 www.tcdream.taichung.gov.tw -

#4.東森超視33頻道相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的東森超視33頻道相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#5.世界美饌節目主持人、韓國料理節目、鋼鐵部隊韓文在PTT ...

不知所措#only憑感覺藍鎖定明天晚間8點#東森超視33頻道#守美家韓食秘笈#金守美視... 餅樂舍逢甲堅果中風守美家秘笈韓式飯饌食譜煮菜日文守美家小菜廚師異國料理書麥 ... 於 drink.reviewiki.com -

#6.東森超視33線上看

2021年6月13日· 電視超人分享《東森超視台實況》網路電視轉播、EBC Super Live HD 台灣電視線上看直播頻道懶人包。 缺少字詞: gl= tw東森超視- Nettv.。 中華電信MOD 滿足 ... 於 beautytagtw.com -

#7.台灣綜藝台頻道卡通轉播線上看EBC Super Live - 東森超視

頻道 介紹:東森超視台是台灣東森集團旗下的娛樂頻道,原名為超級電視台。轉播台灣本土劇、談話性綜藝、動漫卡通等節目。電視超人分享《東森超視台實況》網路電視轉播、EBC ... 於 isuper.tv -

#8.東森超視33線上看 - 健康貼文懶人包

2021年6月13日· 電視超人分享《東森超視台實況》網路電視轉播、EBC Super Live HD 台灣電視線上看直播頻道懶人包。 缺少字詞: gl= tw東森超視- Nettv.。 數位有線電視頻道 ... 於 health.diningtagtw.com -

#9.兩岸數位匯流之IPTV產業發展研究: 兼論數位影音內容衍生之著作權問題

威達雲端 IPTV 頻道內容威達雲端有線電視頻道內容 31 超視 81 信大電視台 32 MOMO購物2台 82 威達生活台 33 東森購物 35 83 中華財經台 34 中天綜合台 84 威達超舜生活 ... 於 books.google.com.tw -

#10.東森超視

EBC東森超視,原名「超級電視台」,是東森電視旗下的頻道之一,與東森綜合台共用節目播出。 ... 68頻道(HD)(C套餐) 33頻道(HD)(819套餐). 於 www.wikiwand.com -

#11.東森超視- 维基百科,自由的百科全书

EBC東森超視,原名「超級電視台」,是東森電視旗下的頻道之一,與東森綜合台共用節目播出。 ... 代表人物, 劉芯彤(東森超視台台長) ... 33頻道(HD)(819套餐). 於 zh.wikipedia.org -

#12.ETMall東森購物網

ETMall東森購物網,提供數十萬件商品超殺優惠,20間銀行最高10%回饋,舉辦限時下殺活動與登記好禮,APP首購再送您驚喜,讓您購好夠幸福! 於 www.etmall.com.tw -

#13.東森超視

|媽媽好神之俗女家務事| 東森超視33頻道:每週一-五晚間9點首播! YT完整版:每週二-五上午11點更新! YT精彩片段:每週二-五下午6-8點 ... 於 www.youtube.com -

#14.《花系列》林煒演技太好?徐乃麟為他撂話:猜錯就請辭 - MSN

東森超視 推出全台首創的心機益智綜藝節目《王牌諜對諜》,由遊戲王「徐乃麟」搭檔「焦凡凡」主持,日前找來林煒、鄭仲茵、撒基努、夏如芝4位實力派 ... 於 www.msn.com -

#15.超級電視台 - 就是節目表

... 東森幼幼台東森戲劇台東森新聞台東森洋片台東森綜合台東森財經新聞台東森購物1台東森購物2台東森購物3台東森購物4台東森購物5台東森電影台正德電視台歷史頻道民視 ... 於 xn--i0yt6h0rn.tw -

#16.#東森超視33頻道 hashtag on Instagram • Photos and Videos

737 Posts - See Instagram photos and videos from '東森超視33頻道' hashtag. 於 www.instagram.com -

#17.宗敎敎育: 理論、現況與前瞻 - 第 377 頁 - Google 圖書結果

尼爾森行銷研究顧問公司節目總排名表一有線及衛星電視個人( 4 歲 + )排名頻道:衛視中文/衛視電影/超視/ AXN / TVBS / ERA - S / TVBSG / TVBSN / ERA - M /東森電影台/ ... 於 books.google.com.tw -

#18.東森超視33頻道開動吧漂亮姐姐

256 views, 15 likes, 0 loves, 1 comments, 0 shares, Facebook Watch Videos from 開動吧漂亮姐姐: 【# 東森超視33頻道 #開動吧漂亮姐姐】 為了做出多種拉麵 要到 ... 於 hi-in.facebook.com -

#19.東森超視

網羅美食綜藝、健康資訊自製綜藝、中國熱播高收視戲劇及超人氣娛樂綜藝讓您目不暇給! ... 更多精彩內容請鎖定東森超視33頻道每週一至五晚間八點「王牌諜對諜」! 於 supertv.ebc.net.tw -

#20.超視(綜合頻道) - nio電視網

提供電視節目表查詢,EPG線上節目表,明星藝人查詢,依節目類型/片名/演員/主持人找節目,完整節目簡介,節目目前播放,電影台節目本週強片,新上檔節目,首播節目強檔節目預告 ... 於 web.niotv.com -

#21.東森超視33台直播 - 財經貼文懶人包

週一至週四晚間10點東森超視33頻道播出! YouTube頻道週二至週五中午12點公開最新一集!缺少字詞: tw | 必須包含以下字詞:tw。 東森電視。 ... 台51頻道LIVE直播,也會在 ... 於 financetagtw.com