李光洙宋智孝的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦房向東寫的 魯迅與胡適:「立人」與「立憲」 和汪仲華的 向聖賢致敬:悟人生境界都 可以從中找到所需的評價。

另外網站赴港撈金!宋智孝不理粉絲李光洙有求必應- 娛樂也說明:韓國節目《Running Man》成員宋智孝與李光洙14日先後抵達香港出席活動,不過2人對粉絲反應大不同,宋智孝疑似因沒化妝,在機場見到接機粉絲完全沒反應 ...

這兩本書分別來自樂果文化 和上海人民出版社所出版 。

國立政治大學 法律學系 許政賢所指導 陳俊宏的 消費者保護法第五十一條懲罰性賠償金之研究—以消費者死亡之案例類型為中心 (2021),提出李光洙宋智孝關鍵因素是什麼,來自於消費者保護法第51條、懲罰性賠償金、損害額、與有過失、消費者死亡、間接被害人。

而第二篇論文國立成功大學 中國文學系 陳美朱所指導 何楚的 明清六種唐詩選本之劉長卿研究 (2021),提出因為有 劉長卿、唐詩選本、明清、盛中唐、詩體的重點而找出了 李光洙宋智孝的解答。

最後網站宋智孝李光洙互窒搞笑| 澳門日報| 今日時事則補充:五位成員擺出搞怪甫士(Tungstar) · 宋智孝是《Running Man》的人氣成員 · 宋智孝與李光洙在台上互放笑彈.

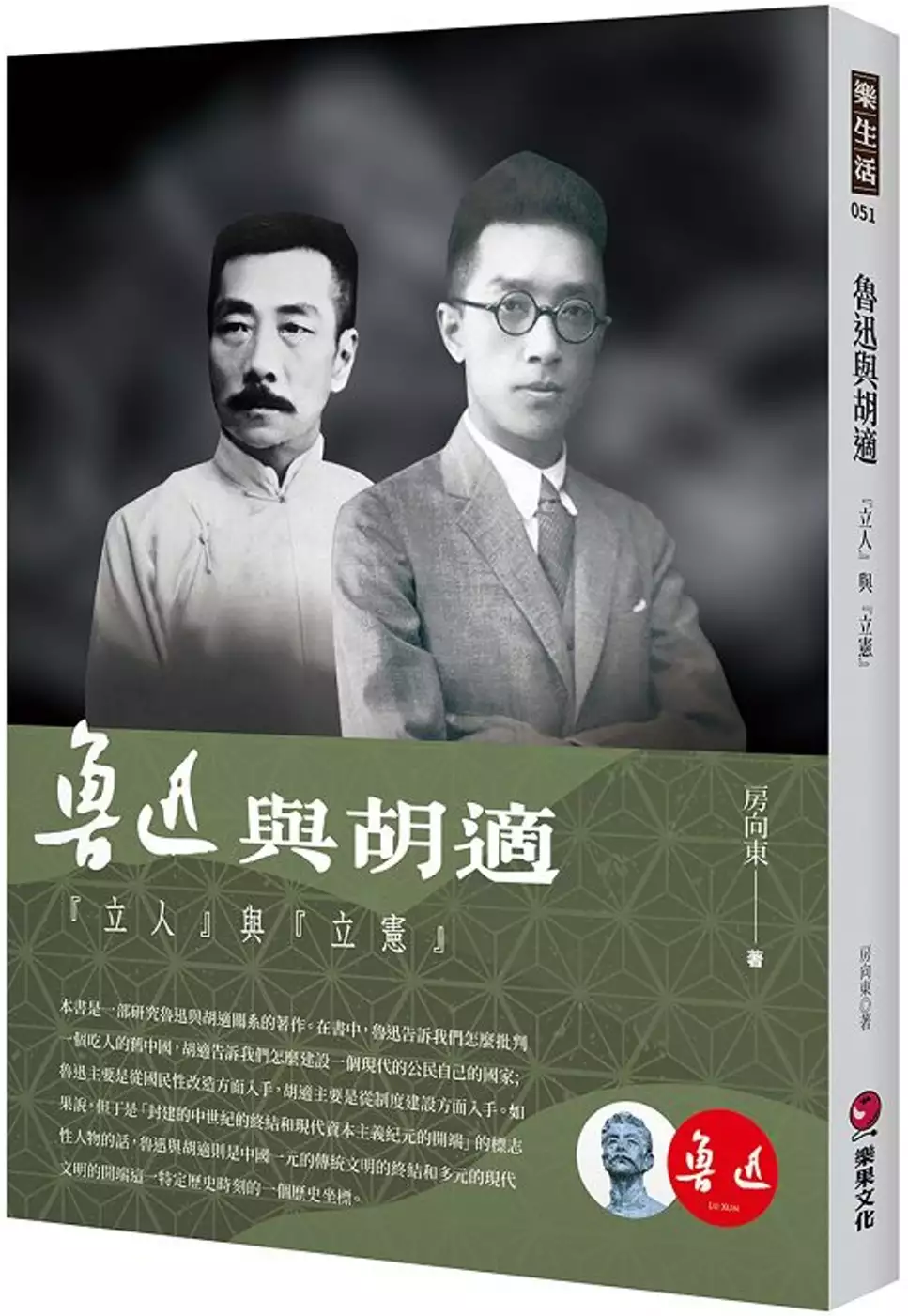

魯迅與胡適:「立人」與「立憲」

為了解決李光洙宋智孝 的問題,作者房向東 這樣論述:

本書是一部研究魯迅與胡適關系的著作。在書中,魯迅告訴我們怎麼批判一個吃人的舊中國,胡適告訴我們怎麼建設一個現代的公民自己的國家;魯迅主要是從國民性改造方面入手,胡適主要是從制度建設方面入手。 如果說,但丁是「封建的中世紀的終結和現代資本主義紀元的開端」的標誌性人物的話,魯迅與胡適則是中國一元的傳統文明的終結和多元的現代文明的開端這一特定歷史時刻的一個歷史坐標。

李光洙宋智孝進入發燒排行的影片

#RunningMan #李光洙 #宋智孝

影片授權來源:愛奇藝國際站

完全娛樂

更多偶像獨家請訂閱完全娛樂YouTube頻道→ https://www.youtube.com/user/SETShowBiz?sub_confirmation=1

-

歡迎幫助完娛提供多國字幕翻譯讓世界各地的朋友一起享受完全娛樂

翻譯字幕請直接私訊"完娛臉書"提供給我們喔:)

https://www.facebook.com/setshowbiz

消費者保護法第五十一條懲罰性賠償金之研究—以消費者死亡之案例類型為中心

為了解決李光洙宋智孝 的問題,作者陳俊宏 這樣論述:

隨著時代進步,人類社會生活所必需之物品均有賴企業經營者提供,然而企業經營者可能為追逐利益而罔顧消費者權益,放任商品或服務所潛藏之風險侵害消費者之人身安全。針對此問題,我國消費者保護法於制定時,參考美國法並引進懲罰性賠償金制度,但在我國民法主要繼受自大陸法系之情況下,應如何解釋適用消保法之懲罰性賠償金,在學說及實務上衍生不少爭議。尤其近年來重大消費爭議頻傳,對消費者人身安全造成重大危害之案件亦所在多有,其中導致消費者死亡之案例,究應如何解釋適用懲罰性賠償金,似將顯得更為困難。本文透過實務判決之整理與分析,輔以國內學說之研究,並參考美國法之規範,檢討我國消保法之懲罰性賠償金相關爭議問題。首先,針

對懲罰性賠償金制度之目的、性質與發展歷史,以及懲罰性賠償金判決得否於大陸法系承認與執行等方面進行研究,瞭解其制度背景與理論基礎,為後續分析討論奠定基礎。其次,就消保法懲罰性賠償金之爭議問題進行探討,釐清其法律定位及法律結構,再聚焦「適用客體範圍」、「請求權主體」、「責任主體」與「數額計算」之問題,透過分析大量實務及學說見解,歸納出我國適用懲罰性賠償金呈現寬嚴不一之樣貌,並試圖描繪出懲罰性賠償金所應有之圖像。最後,從比較法之角度觀察我國民法生命權侵害之立法抉擇,對消費者死亡之懲罰性賠償金所造成之影響,並參考美國法之規範,建構出消費者死亡仍得請求懲罰性賠償金之規範模式。而關於消費者死亡時之懲罰性賠

償數額計算,則透過實務案例之分析,比較人身損害案件之相關數額,據以檢討現行實務輕重失衡與數額偏低之情形,並嘗試發展可能之解釋途徑與提出立法建議,希冀使懲罰性賠償金之運用更臻完善,及提供實務適用之參考。

向聖賢致敬:悟人生境界

為了解決李光洙宋智孝 的問題,作者汪仲華 這樣論述:

上下五千年,縱橫九萬里。在源源不斷的歷史長河中,在廣袤無垠的華夏大地上,湧現了眾多燦爛奪目的星辰:能人、志士、英傑、聖賢。他們在不同的時代、不同的環境,善於把持,勇於擔當,“修己以安人”、“以天下為己任”,或建功立業或獨樹一幟,為中華精神、中華文化以及中華民族的生存、發展和崛起作出了卓越的建樹和貢獻。 從老子、孔子、莊子、荀子、孟子到董仲舒、邵雍、朱熹、張載、王陽明;從陳勝、劉邦、曹操、李世民、錢鏐到管仲、孫武、諸葛亮、魏徵、劉伯溫;從皋陶、賈誼、司馬遷、謝安、司馬光到於謙、林則徐、曾國藩、鄭成功、龔自珍;從馬援、班超、祖逖、蘇武、顏真卿到陳湯、岳飛、戚繼光、夏完淳、左宗棠;從屈原、陶淵明、

李白、杜甫、李煜到歐陽修、蘇軾、李清照、辛棄疾、劉勰;從范仲淹、宗澤、陸游、文天祥、顧炎武到楊震、馮夢龍、陳廷敬、張潮、陳繼儒等等,他們大氣磅礴,大義凜然,以自己的嘉言、懿行、壯舉激蕩人心,豪氣干雲,震古鑠今,彪炳千秋,體現真善美,其中有陽剛勁節的壯麗之美,亦有悲劇性質的淒切之美,給我們刻畫和展示了涉及和包括功利、道德、自然、天地在內的人生境界。本書是作者的文學、學術隨筆,旨在闡釋中華民族歷史人物的學問和人生境界,為這個時代人們的為人處世和生活學習提供參考和借鑒;各篇以名人名言或經典詩句為題目,以小品文為形式,論述了一百二十餘位歷史人物的嘉言懿行。 汪仲華,原籍浙江杭州

(蕭山),曾於上海文藝出版社出版《向大師致敬:讀唐詩宋詞》,主要致力於研究詩詞、文學以及中國傳統文化。 天法道,道法自然001 苟日新,日日新,又日新004 獨與天地精神往來006 登泰山而小天下009 夫志當存高遠011 立德、立功、立言013 為天地立心015 學貴有用,道濟天下017 燕雀安知鴻鵠之志019 炎炎者滅,隆隆者絕021 知己知彼,百戰不殆023 學而不厭,誨人不倦026 工欲善其事,必先利其器028 兼聽則明,偏信則暗030 受光于天下照四方032 己所不欲,勿施於人034 惻隱之心,人皆有之037 鍥而不捨,金石可鏤039吾日三省吾身042 我善養

吾浩然之氣045 人非聖賢,安能無所不知048 以人為鏡,可以明得失051 天知,神知,我知,子知053 我自長貧甘半飽055 人生大病,只是一傲字057 勢不可使盡059 居高聲自遠,非是藉秋風061 行義修仁者,延年益壽人063 養怡之福,可得永年066 安民則惠,黎民懷之068 民者,萬世之本也070 治亂興廢在於己073 治世不一道,便國不法古076 唯有德者能以寬服民078 倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱080 江山也要偉人扶082 身無半畝,心憂天下084天下興亡,匹夫有責087 先天下之憂而憂,後天下之樂而樂089 能以上智為間者,必成大功091 寬小過,總大綱093 此心光明,

亦複何言095 君子疾沒世而名不稱焉097 吾書兩百年後始顯100 過河,過河,過河102 小兒輩大破賊104 橫戈馬上行106 古來英雄士,各已歸山河108 英雄生死路,卻似壯游時110 不可置海洋於不顧112 興,百姓苦;亡,百姓苦114 人亡弓,人得之,又胡足道116 智者千慮,必有一失118 人不可貌相,海水不可鬥量120 冤家宜解不宜結123 夢裡不知身是客125 沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春127 兼相愛,交相利129 未有窮其下而能無危者也132 舉賢才而授能135 天命即在人事之中137 安得猛士兮守四方140 豎子不足與謀143 爵高志下,官大心小,祿厚施博145 敕戒

藩臬郡縣官吏,痛改舊習147 疾風知勁草,板蕩識誠臣149 唯正己可以化人,唯盡己可以服人151 無友不如己者153 生我者父母也,知我者鮑子也155 我勸天公重抖擻,不拘一格降人才157 窮當益堅,老當益壯159 屈節辱命,雖生,何面目以歸漢161 持漢節而不失163 不能清中原而複濟者,有如大江165 豈有堂堂中國空無人167 死而後已,豈受若等脅邪169 欲以性命歸朝廷171 苟利國家生死以174 文臣不愛錢,武官不惜死176 要留清白在人間178 留取丹心照汗青180 烽火連三月,家書抵萬金182 心安即是家185 載不動許多愁188 斷腸人在天涯190 夕陽無限好,只是近黃昏

192 相見爭如不見195 舊游舊遊今在否197 天涯何處無芳草199 為有源頭活水來202文章可立身205 書中自有千鐘粟207 讀書滋味長209 讀未見書,如得良友211 老而好學,如炳燭之明213 衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴215 心生而言立,言立而文明218 創作,不系人之利害者221 夫趣,得之自然者深224 羚羊掛角,無跡可求226 天然不可湊泊228 惟有飲者留其名230 對酒當歌,人生幾何233 天下事,可無酒235 醉翁之意不在酒238 且將新火試新茶240 閑敲棋子落燈花242 不覺殘書落手中245 自是人生一樂247 袖手無言味最長249 乘興而行,興盡而返2

51 陌上花開,可緩緩歸矣253 斜風細雨不須歸255 似曾相識燕歸來258 開戶視之,不見其處260 喚取歸來同住263 人間好時節266 采菊東籬下,悠然見南山268 臥雪眠雲,吟風弄月271 白雲千載空悠悠273 後記275 中國的歷史悠久,上下五千年;有文字記載的時間亦達三千年。從口口傳說到有文字記錄,中華民族的志士、英雄、聖賢何其多,生生不息,震古鑠今,給我們留下了無盡的輝煌;他們的嘉言懿行,所作所為赫赫然,巍巍然,從中體現的卓越無比的人生境界,彪炳千秋。 孔子(孔丘)是春秋時期的一個偉大的思想家、教育家,是儒家的創始人。一部16000字左右的《論語》集孔子

思想之大成。其中“仁”是儒家思想體系的理論核心,孔子以“仁”為自己學說的最高範疇和基本內容,體現了他對社會政治倫理道德的最高理想和標準,反映了他的哲學思想和觀點。老子(李耳)亦是古代一個偉大的思想家、政治家,道家學派的創始人。其以“道”來解釋宇宙萬物的演變,他認為道是客觀自然規律,具有永恆性;並建立了以“道”、“德”為核心範疇,“自然”為最高價值的哲學思想體系。他指出:道是“德”之體,德是“道”之用,主張“人法地,地法天,天法道,道法自然”。春秋戰國時期,諸子百家爭鳴,在競為顯學之際,亦存在互有相長的現象,因為孔子曾經就教於老子,問禮問道,被認為是老子的學生,所以有“老子天下第一”之說。經過顏

子(顏回)、曾子(曾參)、荀子(荀況)、孟子(孟軻)等等承繼光大,尤其在漢武帝時採納董仲舒的主張,推行“大一統”、“罷黜百家,獨尊儒術”,儒家學說遂成為國家統治思想,成為國教,成為“官學”;自此儒學作為中國社會正統思想影響長達二千多年。 儒學的“仁義禮智信”(五常);“孝悌忠信禮義廉恥”(八德)以及“修己以安人”;“以天下為己任”;“民為邦本,本固邦寧”;“以德治國,德主刑輔”;“重農扶商,富民均平”;“學而不厭”、“誨人不倦”等等學說、論斷,有力地推進了經濟社會的發展,改進了治國理政的實踐。以至有“半部《論語》治天下”之說(宋趙普)。長期以來,上述論斷乃至儒家體現了中華民族的核心價值,也成

為了中華文化發展的主導思想。 墨子(墨翟)、莊子(莊周)、孫子(孫武)等等都是自成一家或曰流派的創始人或代表人物,作為、地位顯赫。此外往上追溯、向下延伸,我們的眼前出現了眾多的豪傑、偉人的身影和行跡,如商湯、皋陶、叔孫豹、子產;如陳勝、劉邦、曹操、李世民;如揚雄、司馬遷、師曠、司馬光;如屈原、李白、杜甫、歐陽修;如孫武、管仲、商鞅、魏源;如朱熹、張載、王陽明、王夫之;如諸葛亮、魏徵、劉伯溫、曾國藩;如馬援、班超、蘇武、鄭成功;如范仲淹、宗澤、岳飛、戚繼光;如謝安、祖逖、林則徐、夏完淳;如孫叔敖、陳廷敬、楊震、於謙;如蘇軾、辛棄疾、李清照;如顏真卿、陸游、文天祥、顧炎武;如白居易、劉禹錫、嚴羽

、劉勰;如王徽之、錢鏐、汪洙、陳繼儒,等等。而我們的耳際則隆隆響起錚錚至理名言:“苟日新,日日新,又日新”;“道生一,一生二,二生三,三生萬物”;“己所不欲,勿施於人”;“獨與天地精神往來”;“惻隱之心,人皆有之”;“立德、立功、立言”;“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”;“文官不愛錢,武官不惜死,不患天下不太平”;“豈有堂堂中國空無人”;“天下興亡,匹夫有責”;“留取丹心照汗青”;“不可置海洋於不顧”;“燕雀安知鴻鵠之志”;“夫志當存高遠”;“我自長貧甘半飽”;“天涯何處無芳草”;“為有源頭活水來”;“天下事,可無酒”;“養怡之福,可得永年”;“陌上花開,可緩緩歸矣”;“白雲千載空悠悠”。

《大學》有雲:格物,致知,誠意,正心,修身,齊家,治國,平天下。大凡我們心目中的聖賢,包括本書所涉及的人物大都這樣經歷過來的,藉此亦為我們留下、展現了精彩卓越的人生境界。 何謂境界?指的是人的思想覺悟和精神修養,或曰修為,人生感悟。其在不同的領域有不同的解釋。它是一種由主體於主觀方面的感知,可以多解;可以用於土地的界限;情景;意境等等的表述。一個人從事各種事情並有著其各自的意義,合在一起便是一個整體,構成此人的人生境界。由於主觀感知的不同,各人有自己的人生境界,涉及和包括自然(境界)、功利(境界)、道德(境界)、天地(境界)。而這又與一個人的學養、眼界、歷練、格局、心態、襟抱、擔當等等有著不

可分割的關係。 從那些聖賢身上我們悉曉他們的多彩生活,多面人生,領略他們的濟世匡時,文韜武略;銳意進取,革故鼎新;剛正不阿,窮達兼濟;開疆辟土,為國捐軀;為民請命,急公好義;大智若愚,大開大闔。感知他們的深邃,沉毅,高潔,睿智,勁節,清正以及實誠,大氣,靈動,詼諧。得悉他們不畏行役羈旅的窘迫、艱難和困頓,不管陟罰臧否、褒貶獎斥,堅持初心,不改赤誠,愈挫愈奮,砥礪前行。體悟他們寄情自然,修身養性,陶冶心情,著意山川田園,詩文酒茶,琴棋書畫,金石硯墨,等等之類的心緒行藏。 莊子說過:“人生天地之間,若白駒之過隙,忽然而已。”明白如此,所以我們須珍惜時間、時機、時運,真心誠意學習聖賢,學他們的讀書

,做事,為人,處世;有積極的人生觀及敬畏心,傳承文化,弘揚精神,繼往開來,做一個有根柢的人,做一個有作為的人;立久久為功之志,持功成不必在我之心,為人民幸福、國家富強、民族復興作出自己的努力!

明清六種唐詩選本之劉長卿研究

為了解決李光洙宋智孝 的問題,作者何楚 這樣論述:

劉長卿,字文房,為河間人,古代詩論家給予劉長卿詩歌較高評價。從明、清唐詩選本來看,劉長卿皆躋身前十大詩家。此外,《劉隨州集》收入劉長卿詩歌506首,可見其詩在質量與數量上均有一定水準。為能全面探討劉長卿的時代歸屬、擅長詩體、詩歌風格、被今人冷落的原因等議題,筆者選取6部明、清唐詩選本展開討論,全文共分六章如下:第一章〈緒論〉:本章旨在表述論文的研究動機,再綜述學界研究現況,最後說明使用的研究方法,概述各章節安排。第二章至第五章為論文主體。第二章以高棅《唐詩品彙》為切入點,先釐清高棅選評劉長卿詩歌要旨,而後探討明、清詩學家對劉長卿盛、中唐詩人的劃分,審視劉長卿在盛、中轉接之際的時代歸屬問題。第

三章討論劉長卿擅長何種詩體。筆者先通過明代陸時雍《唐詩鏡》與清人沈德潛《唐詩別裁集》這兩個選本對劉長卿各個詩體的選評,進而再引申至明、清詩論對劉長卿所擅長詩體的不同看法。第四章借助《大曆詩略》,分析劉長卿的詩歌風格。同時在與其他大曆詩人的對比中,探究劉氏「體氣開大曆之先」的原因。第五章從童蒙學本《唐詩三百首》與《唐詩成法》切入,比較兩者選評劉詩的異同。另外,劉長卿難以進入今人新編「唐詩三百首」之前十大詩家,與明、清選錄劉詩形成鮮明對比。是故,本章亦分析今人選本冷落劉長卿的原因。第六章〈結論〉:概述全文研究成果,並提出相關延伸議題,作為日後深入研究的方向。

想知道李光洙宋智孝更多一定要看下面主題

李光洙宋智孝的網路口碑排行榜

-

-

#2.李光洙宋智孝-哔哩哔哩

... 李光洙宋智孝< 15:38. 【RM懵光】李光洙宋智孝打架超清合集,“我们的感情不止于拳脚”. 阿不酱_. 80.9万 1776. 【<em class="keyword">李光洙</em>& 16:2. 【李光洙& ... 於 m.bilibili.com -

#3.赴港撈金!宋智孝不理粉絲李光洙有求必應- 娛樂

韓國節目《Running Man》成員宋智孝與李光洙14日先後抵達香港出席活動,不過2人對粉絲反應大不同,宋智孝疑似因沒化妝,在機場見到接機粉絲完全沒反應 ... 於 www.chinatimes.com -

#4.宋智孝李光洙互窒搞笑| 澳門日報| 今日時事

五位成員擺出搞怪甫士(Tungstar) · 宋智孝是《Running Man》的人氣成員 · 宋智孝與李光洙在台上互放笑彈. 於 www.cyberctm.com -

#5.宋智孝加入《Running Man》初期曾爆沒歸屬感想退出!真心 ...

而李光洙也有想像智孝告白的事,那就是他覺得常常為了節目效果,因此會做出對智孝不禮貌的行為,所以他也為了這件事感到很抱歉,不過智孝表示,她從不認為 ... 於 thekdaily.com -

#6.李光洙告白七年來一直對不起宋智孝| Running Man | 大紀元

首期特輯中,每位成員都要接受宋智孝的提問,並接受測謊儀測試。當李光洙被問到「是不是覺得自己不比宋仲基差」時,與對方具有極好交情的他斬釘截鐵地回答 ... 於 www.epochtimes.com -

#7.宋智孝为何在机场打李光洙?真相大白后,粉丝们直呼打

前不久在越南举行的2019年AAA颁奖典礼上,李光洙获得了抢镜奖,而宋智孝、SuperJunior和EXO吴世勋则共同获得了人气奖。由此可见李光洙和宋智孝在当地的受 ... 於 www.163.com -

#8.宋智孝優惠推薦-2023年10月

... !買宋智孝立即上蝦皮宋智孝專區享超低折扣優惠,搭配賣家評價線上網購宋智孝超簡單! ... RUNNING MAN李光洙 ... 於 shopee.tw -

#9.【有片】保護宋智孝!李光洙「禮儀手」3秒片段韓國瘋傳!網友

最新一集當中李光洙保護宋智孝的一個舉動成為亮點,短短只有3秒鐘的片段,在各大社交媒體上都有瘋傳,韓國網民們都大讚光洙很有男友力,完全是魅力的吸粉 ... 於 beauty.ulifestyle.com.hk -

#10.宋智孝李光洙超话

宋智孝李光洙 超话,阅读数:190.6万、帖子数:116、粉丝数:129,懵光cp超话圈地自萌新浪微博超话社区,微博上的兴趣社区。超话社区,超有话聊。 於 weibo.com -

#11.李光洙慘遭宋智孝搧耳光懵智首次上《Busted!明星來解謎》 ...

由Netflix推出的燒腦推理型韓國綜藝節目《Busted!明星來解謎》,17日宣布第三季將於今年1月22日正式上線。海報中可以看到第一季元祖卡司李光洙, ... 於 www.4gtv.tv -

#12.李光洙最後一次錄製《RM》,宋智孝真情喊話逼哭粉絲

李光洙 和宋智孝一直以來被粉絲封為「懵光姐弟」,兩人在節目中互相打鬧、調侃的好感情,相當受到觀眾喜愛,在過去某集節目中,他倆彼此曾經互表心意 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#13.《Running Man》综艺全集在线观看

running man2023在线观看节目由刘在石,池石镇,HAHA,金钟国,Gary姜熙健,宋智孝,李光洙等搞笑性、艺能性极高的艺人主持。running man2023在线观看runn 於 cnys.tv -

#14.李光洙智孝情头

... 李光洙2.刘在石金钟国3.刘在石池石镇4.刘在石haha 5.刘在石gary 6.刘在石宋智孝 ... 李光洙宋智孝 · 13.李光洙haha · 14.李光洙gary · 15. 李光洙池石镇 · 16.haha 宋智孝. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#15.《RunningMan》20231015 - 海外版金曼TV-在线观看

节目通过组队游戏获取金币或runningball最后决定胜者,输的一队将接受惩罚。节目由刘在石,池石镇,HAHA,金钟国,Gary姜熙健,宋智孝,李光洙等搞笑性、 ... 於 hw.jinmantv.com -

#16.《Running Man》成員「醉後出糗」大盤點!李光洙、宋仲基「最 ...

李光洙 醉酒纏全昭旻 · 李光洙醉酒打電話給普美 · 李光洙與宋仲基的醉酒糗事 · 宋智孝也有醉酒後糗事. 於 girlstyle.com -

#17.原创不愧是宋智孝!李光洙:10年前传给她讯息,到现在还没回

最新一集中,他们集体认同团队里最难控制的成员就是宋智孝,李光洙趁机爆料:「10年前传的讯息到现在都没回覆。」不只成员们有同感地笑出声,连观众都表示 ... 於 www.sohu.com -

#18.Yescard running man 劉在錫李光洙宋智孝池石鎮金鐘國

喺Hong Kong,Hong Kong 買Yescard running man 劉在錫李光洙宋智孝池石鎮金鐘國. 白卡$2 彩簽$4 夜光$6 喺明星周邊度買嘢,傾偈買嘢! 於 www.carousell.com.hk -

#19.李光洙宋智孝

21 posts - Discover photos and videos that include hashtag "李光洙宋智孝" 於 www.instagram.com -

#20.「Running Man」李光洙-宋智孝魅力大解析

尤其是「Running Man」成員們個性鮮明的角色,每集都有不同的笑料,深深吸引著觀眾。在這之中最受矚目的便是李光洙及宋智孝。 李光洙以長頸鹿、背叛者、笨拙 ... 於 n.yam.com -

#21.李光洙宋智孝夠合拍- 亞洲- 明周娛樂

雖然宋智孝與Gary在《Running Man》中是周一情侶,但在十二月三日舉行的MAMA頒獎禮中,宋智孝捨Gary而與李光洙來港擔任頒獎嘉賓。 於 www.mpweekly.com -

#22.李光洙畢業了奔跑11年、3991天《Running Man》宋智孝手 ...

韓星李光洙為了療養去年車禍受的傷,而忍痛離開待了11年大家庭《Running Man》在6/13播出他與成員們出演的最後一集,眾人不捨噴淚。 於 www.marieclaire.com.tw -

#23.「Running Man」李光洙、宋智孝扮歌劇對嘴抖音超爆笑被虧臉...

李光洙 # 宋智孝 的歌劇扮相一出場就嚇(笑)翻著眾人 小編覺得對嘴的滿好的呀! 愛奇藝台灣站#RunningMan _ 就差你一個! 於 www.facebook.com -

#24.Running Man的背叛靈魂!10個秘辛帶你認識亞洲王子李光洙

金鐘國就曾表示:「李光洙是我所看過的藝人中,最善良也最率真的弟弟。」在節目上常與李光洙打鬧的宋智孝也說:「李光洙的形象只是節目的設計,實際上光洙 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#25.『現貨』RUNNING MAN 合簽李光洙宋智孝金鐘國等7人親筆 ...

直購價: 300 - 300, 庫存: 50, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.台北市, 價格更新時間:, 上架時間: 2019-09-03, 分類: 明星偶像> 偶像簽名> 其他, 賣場: xingbake022 ... 於 www.ruten.com.tw -

#26.力争上游·旱鸭子季_第2期特辑 - 欧乐影院

刘在锡,河东勋, 李光洙,金钟国,池石镇,姜熙建, 宋智孝,梁世灿,全昭旻. 更新至20231014期 · 南波万的聚会第二季 · 更新至01集 · 种豆得豆. 金宇彬, 李光洙,都 ... 於 olevod.su -

#27.宋智孝、李光洙在機場打架?網友知道真相後:「真的是現實姐 ...

節目成員宋智孝和李光洙被網友稱作是「懵光姐弟」,兩人的互動就像是現實姐弟,心情好的時候互相照顧,生氣時拳打腳踢(誤),就像是親姐弟一樣,毫不客氣 ... 於 today.line.me -

#28.李光洙(演員) - 維基百科,自由的百科全書

李光洙(韓語:이광수/李光洙 Lee Kwang Soo ,1985年7月14日—),韓國著名男 ... 李光洙、宋智孝、金鍾國、池錫辰. 2014年:"RACE START!" Running Man Fan Meeting ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.李光洙確定退出《Running Man》!20個爆笑名場面回顧

... 宋智孝、李光洙一起奔跑至今都已經10年了! 今天(4月27日)《Running Man》節目方表示:「成員、製作組與李光洙,已經就『退出節目』進行了長時間的 ... 於 www.elle.com -

#30.綜藝《Running Man》線上看

節目通過組隊遊戲獲取金币或running ball 最後決定勝者,輸的一隊将接受懲罰。節目由劉在石,池石鎮,HAHA,金鍾國,Gary姜熙健,宋智孝,李光洙等搞笑性 ... 於 www.mimiju.com -

#31.宋智孝曾誤會李光洙對她有意思,放狠話「別再打給我了!」

《Running Man》初期小故事:宋智孝曾誤會李光洙對她有意思,放狠話「別再打給我了!」 智孝則是有點誤會了,以為光洙對她有意思,是在糾纏她,所以才老是 ... 於 www.koreastardaily.com -

#32.RM最后一次公开合体,李光洙宋智孝泪崩

RM最后一次公开合体,李光洙宋智孝泪崩 · 2016SBS演艺大赏李光洙获得了Variety部门最优秀奖。 · 李光洙说道:“很感谢为了让《Running Man》获得大家的喜爱, ... 於 news.youth.cn -

#33.好關係決裂? 宋智孝、李光洙節目互毆

原來是李光洙不僅推倒宋智孝,還不斷做出挑逗姿勢,把智孝惹火,隨後她大力抓李光洙的頭髮又踹又踢,絲毫不留情面將他KO退場。 韓國綜藝節目《Running Man》 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#34.李光洙| Running Man 百科

宋智孝. 2014年12月21日, 韩国, 首尔, 2014 SBS歌謠大戰, 劉在錫. 2014年12月30日, 韩国, 首尔 ... 馬來西亞站記者會左起:Haha、李光洙、宋智孝、金鍾國、池錫辰. 2014年:" ... 於 runningman.fandom.com -

#35.盡責到最後一刻!李光洙深夜發文逼哭粉絲宋智孝

最新一集《Running Man》也是李光洙參與的最後一集,其中回顧了許多經典場面,製作人也透過Instagtam發文談他對這個團隊到底有多盡心盡力。成員宋智孝、池 ... 於 star.ettoday.net -

#36.7缺4?宋智孝退RM 李光洙驚爆恐一起下車

繼10月底Gary退出後,南韓超人氣綜藝節目《Running Man》驚傳成員金鍾國、宋智孝也將下車,節目明年將進行大改版。但如今主持群「7缺3」, ... 於 www.setn.com -

#37.RUNNING MAN (2023) 全集帶字幕- 愛奇藝

宋智孝 ,李光洙,全昭旻,金鍾國,梁世燦. 嘉賓. :劉在錫,池錫辰,Haha,宋智孝,李光洙,全昭旻,金鍾國,梁世燦. 描述. :《Running Man》於2010年7月 ... 於 www.iq.com -

#38.李光洙簽名的價格推薦- 2023年10月| 比價比個夠BigGo

RUNNING MAN李光洙宋智孝等9人親筆簽名游戲牌貼刺繡版-熊家 · $699. 價格持平. 於 biggo.com.tw -

#39.退出《Running Man》的李光洙,為何讓眾人不捨? 從經典 ...

... 宋智孝「努娜(누나,「姐姐」之意),這稱號應該是發自內心的吧?試想李光洙連續拍攝11 年的節目,且每週都會與宋智孝見面互動,宋智孝恐怕比李光洙 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#40.醫生熱情招呼宋智孝她「裝不認識」被李光洙嗆爆

南韓人氣長壽節目《Running Man》繼夯劇《Penthouse上流戰爭》三位女主角金素妍、李智雅、柳真作客,劇中三位男演員朴殷碩、尹鐘焄、河道權也上門踢館 ... 於 www.nownews.com -

#41.韓國綜藝- 韓綜線上看

劉在錫 池錫辰 金鍾國 HaHa 宋智孝 李光洙 全昭旻 梁世燦. 更新至20230508期 · 我家的熊孩子. 申東燁 徐章勛 韓惠珍 金建模. 更新至20230412期 · 玩什麼好呢. 劉在錫. 於 idoltv.tv -

#42.李光洙道歉別《Running Man》惹哭宋智孝囚衣號碼藏催淚意義

雖然成員不時欺負李光洙,但見到宋智孝和金鍾國等都紅了眼框,已足以惹哭觀眾。 宋智孝都紅了眼框。(SBS). 於 www.hk01.com -

#43.硬要去惹不良智孝!!! 李光洙反遭襲擊痛打 - Facebook

光洙啊~真的不要去惹你家智孝歐逆呀但最喜歡看懵光姐弟打架了XD 【加碼送上懵光姐弟大戰合輯 https://reurl.cc/EpVv0】 # 李光洙 # 宋智孝 #RUNNINGMAN ... 於 www.facebook.com -

#44.李光洙傳短訊宋智孝已讀不回- 20201228 - 娛樂

劉在錫、池石鎮、金鐘國、Haha、梁世燦、宋智孝、全昭旻及李光洙等8成員與嘉賓玩遊戲前,先為今年總結,各自寫下對隊友的不滿。池石鎮被指在鏡頭前才與人 ... 於 news.mingpao.com -

#45.李光洙宋智孝关系最好吧

爱子197 ... 都是RUNNING MAN的,一个家族的,关系当然好了,每次从细节看出光洙很照顾智孝,智孝也是,这个家族的所有人都很有爱啊。 ... 李光洙和宋智孝合作了很多年,两人 ... 於 zhidao.baidu.com -

#46.李光洙宋智孝阻止金钟国得第一,这对姐弟CP认真起来!

RM#】 李光洙宋智孝 阻止金钟国得第一,这对姐弟CP认真起来,实力很强的!#综艺天天看#...|sina.cn. 於 v.sina.cn -

#47.陸限韓令發威韓藝人轉戰臺港淘金

報導說,「Running Man」可謂是在中國大陸最受歡迎的南韓綜藝節目之一,但宋智孝、金鐘國、李光洙、池錫辰、Haha、Gary等節目成員將在香港、臺灣、泰國、新加坡以及 ... 於 www.bg3.co -

#48.李光洙宋智孝他们之间的关系原来是这样

李光洙 和宋智孝,是韩国著名的综艺节目《runningman》的两位成员,他们在节目中的有很多微妙而温馨的互动,这令很多吃瓜群众怀疑他们之间到底存在怎样的关系。 於 www.toutiao.com -

#49.Running Man 周邊永遠的7012金屬徽章李光洙宋智孝金鐘國 ...

歡迎來到淘寶Taobaoflowershop徽章小物,選購Running Man 周邊永遠的7012金屬徽章李光洙宋智孝金鐘國同款應援,品牌:other/其他,材質:合金/鍍銀/鍍金, ... 於 world.taobao.com -

#50.《Running Man》李光洙「一句話」讓台上狂流淚的宋智孝瞬間 ...

《Running Man》李光洙「一句話」讓台上狂流淚的宋智孝瞬間找回笑容. 不愧是9年的RM家人,都知道如何安撫彼此的情緒! SBS 綜藝節目《Running ... 於 tw.news.yahoo.com -

#51.Running Man李光洙的價格推薦- 飛比2023年07月即時比價

Running man 周邊李光洙應援手幅貼紙光洙智孝宋智孝劉在錫Gary 哈哈. 220. 蝦皮購物. 【覺JIAO】周邊☛Running Man 跑男李光洙劉在石/ 池石鎮/ 金鐘國/ HAHA 哈哈/宋智孝 ... 於 feebee.com.tw -

#52.力争上游·旱鸭子季_第3期- 欧乐影院

刘在锡,河东勋, 李光洙,金钟国,池石镇,姜熙建, 宋智孝,梁世灿,全昭旻. 更新至20231014期 · 南波万的聚会第二季 · 更新至01集 · 种豆得豆. 金宇彬, 李光洙,都 ... 於 olevod.su -

#53.李光洙宋智孝情侣合集

西瓜视频搜索为您提供又新又全的李光洙宋智孝情侣合集相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看李光洙宋智孝情侣合集 ... 於 m.ixigua.com -

#54.李光洙宋智孝他們之間的關係原來是這樣

李光洙 和宋智孝,是韓國著名的綜藝節目《runningman》的兩位成員,他們在節目中的有很多微妙而溫馨的互動,這令很多吃瓜群眾懷疑他們之間到底存在怎樣 ... 於 kknews.cc -

#55.《RM》宋智孝抱怨曾遭李光洙電話「騷擾」!背後原因曝光超 ...

宋智孝 (左)在節目中透露李光洙(右)過去曾打電話「騷擾」自己,引起一陣熱議。(翻攝自IG my_songjihyo masijacoke850714)〔即時新聞/綜合報導〕 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#56.命中注定- 泰劇- Gimy劇迷

劉在石,河東勛,李光洙,金鐘國. HD · 蜘蛛 ... LUVKPOP · 鄭有美拋下「美大」與廉晶雅合作《一日三餐》!「李瑞鎮理想型世界杯」羅PD二連敗! 宋智孝簽約新 ... 於 pttplay.cc -

#57.宋智孝李光洙新综艺

您在查找“宋智孝李光洙新综艺”吗?抖音短视频,帮你找到更多更精彩视频内容!让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好。 於 www.douyin.com -

#58.李光洙最後一集《RM》宋智孝淚崩| 私底下沈默暖男

《RM》曾有一集以宋智孝為主題的特輯,李光洙一改愛開玩笑的性格,真摯的向智孝道歉:「「這7年來,即使妳是女生,我也抓妳頭髮、用腳踢妳…」,雖然是節目 ... 於 www.madamefigaro.hk