杉原灣 活動的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林莉菁寫的 Fudafudak閃閃發亮之地:Formosa環保小農奮鬥記 可以從中找到所需的評價。

國立臺東大學 體育學系碩士班 溫卓謀、溫卓謀所指導 蔡孟祥的 臺東杉原灣海洋環境、珊瑚礁及水肺潛水資訊之調查研究 (2019),提出杉原灣 活動關鍵因素是什麼,來自於休閒潛水、生態保育、海洋教育。

而第二篇論文國立臺東大學 美術產業碩士學位在職進修專班 林永發所指導 林至利的 台東在地意象應用於視覺設計之研究 (2008),提出因為有 全球在地化、意象色彩、CIS形象設計、意象迴路、圖騰的重點而找出了 杉原灣 活動的解答。

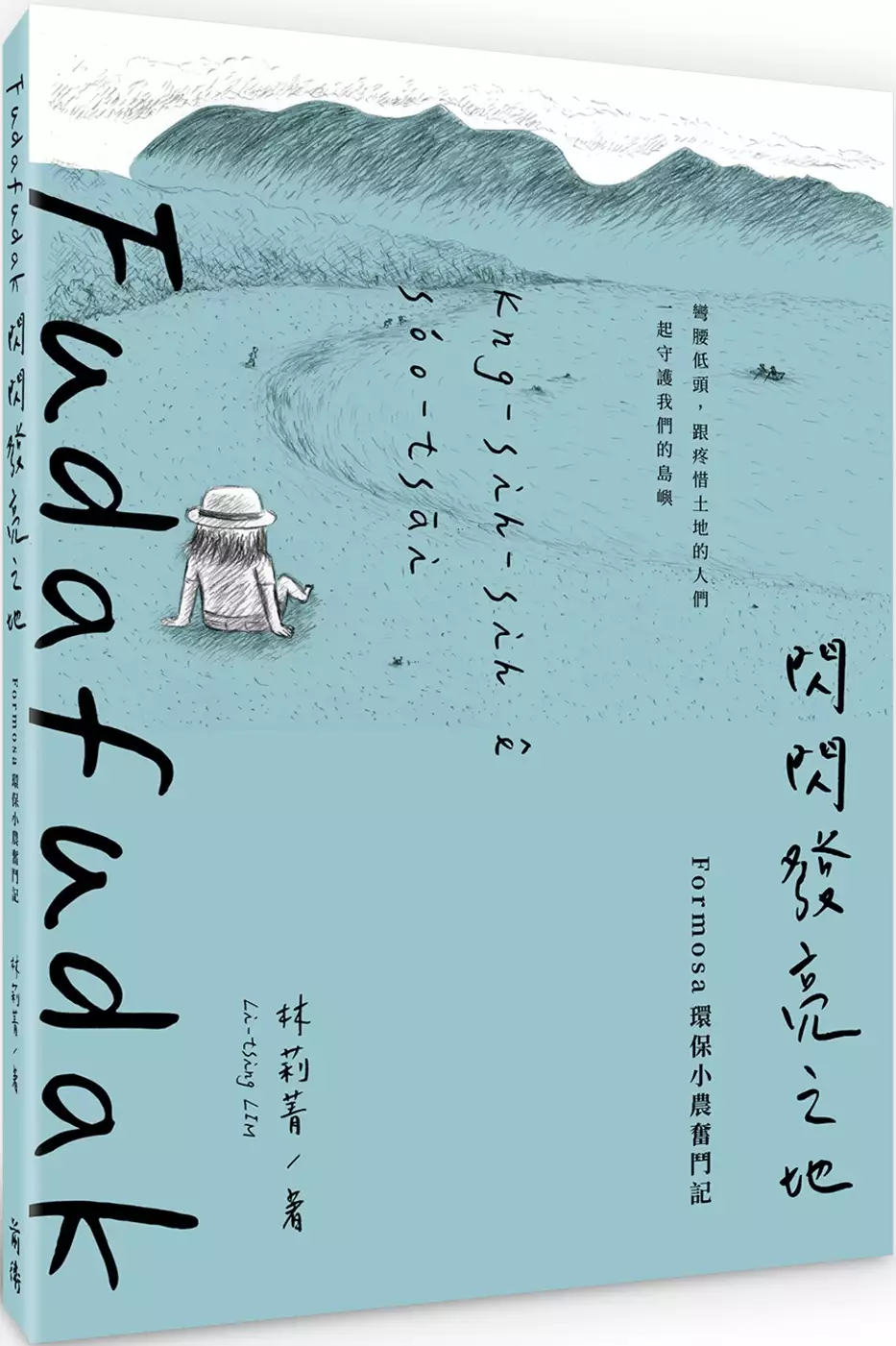

Fudafudak閃閃發亮之地:Formosa環保小農奮鬥記

為了解決杉原灣 活動 的問題,作者林莉菁 這樣論述:

彎腰低頭,跟疼惜土地的人們一起守護我們的島嶼 「這是一本關於台灣原民權益運動與環境議題的報導性質漫畫」 「Tse是一本紹介台灣原住民運動kah環境議題 ê 尪仔冊」 「Uni’ini a tilir i ,u pakailar tu saka nga’ayaw nu ulip nu Incuming i Taiwan hatu saka nga’ayaw nu pala ita,mi sanu mangka an nila amipahadak amipakafana’tu pulung akitakit.(阿美族語)」 萬物在人類以語言定義前,源於自然、永屬自然

人類僅是借用、暫住,應以感恩之心 在獻給台灣的圖畫小說《我的青春,我的FORMOSA》後,本書創作源起於當地阿美族人名為「Fudafudak」的杉原灣,這裡是阿美族人的傳統生活地域,意為「閃閃發光之地」,是東海岸少見的細緻沙灘。然而,這處靜謐美好的海灣之所以成為全台焦點,則是因為沸沸揚揚的「美麗灣渡假村爭議事件」。 本書藉由作者對原民文化及環境議題感興趣的漢人友人小青,離開台北前往台東務農、參與環保運動的親身體驗,因此認識對故鄉風土深具使命感的阿美族朋友Sinsing等人,看到景色秀麗的東海岸如何為財團覬覦,居民如何在開發案與環境保育、原民運動之間天人交戰。 本書就是以小青

為主介紹台灣的小農、環保運動情況,同時也提到原住民議題,包括社會結構不平等導致的相關問題。並以蘭嶼達悟族及南田排灣老頭目的反核廢抗爭實例,點出台灣社會的矛盾。 齊聲推薦 詹順貴(環境人權律師) 林宗正(基督長老教會牧師) 陳采邑(台灣人權促進會執行委員、律師) 黃居正(清華大學科法所教授) 吳音寧(作家) 方克舟(MATA TAIWAN創辦人) 陳文彬(導演/演員)

臺東杉原灣海洋環境、珊瑚礁及水肺潛水資訊之調查研究

為了解決杉原灣 活動 的問題,作者蔡孟祥 這樣論述:

本研究目的在於探討杉原灣海洋環境,珊瑚礁生態及水肺潛水資訊。藉由半結構式訪談,訪談在第四位居民,蒐集杉原灣海洋環境資料;透過潛水員使用水下照相設備來進行海底珊瑚礁生態調查,並輔以穿越線照相調查法,瞭解珊瑚礁生態;藉由潛水調查,搭配空拍機、潛水標示浮力棒,潛水電腦錶、水下錄影機、以及Goole Earth地圖,建立水肺潛水的環境資訊,分析東海岸杉原灣南礁內灣珊瑚礁生態,並進一步調查水肺潛水的潛點資訊。研究結果顯示,杉原灣南礁內灣海底地形以藍珊瑚、軸孔珊瑚、微孔珊瑚以及火珊瑚等造礁硬珊瑚為主體,近岸處水深約2-4米處的沙地周圍,多以團塊形珊瑚為主,深度大約在10公尺以內,早期海洋生態相當豐富,除

了珊瑚礁魚類之外,海龜也會在海灣經常出沒,近年來受到人為的污染及破壞,造成生態上的衝擊。杉原灣南礁內灣在”黑牛石”周圍的水下,盤據為數眾多的大型礁岩,軟珊瑚生態豐富。杉原灣南礁內灣海底分布許多小丑魚群聚,可以此作為一潛點規劃的特色,藉由小丑魚群聚位置規劃路線,連結到”黑石牛”,沿著潛水路線,搭配豐富的珊瑚礁生態,以及覆蓋珊瑚礁的漁網,可以作為潛水員海洋環保教育的素材。海流狀況基本上相當穩定,然而在東北季風強的時候,流向的變化就會受到影響,而海底能見度會受風浪程度而受到影響;春天結束到夏天這個季節是杉原灣最適合潛水的時間,尤其是在潮水大退潮的時候最適合,此時能見度會比較好,潛水的區域從“黑牛石”

這條線以內是最安全,潮流是最穩定,沒有強流。然而在潛水活動規劃時應該避免遊憩壓力對於環境的衝擊。

台東在地意象應用於視覺設計之研究

為了解決杉原灣 活動 的問題,作者林至利 這樣論述:

摘要在〝全球在地化〞的浪潮衝擊之下,各國無不以知識經濟為主軸,跨國流通,人文藝術、文化觀光的交流,並促進多元的在地發展。視覺設計跟隨全球化的腳步,邁入多元理念的傳達。如何將在地意象訊息迅速地展現在3C上,已經是當今設計者最嚴峻的課題!而台東是全國族群最多的縣,本地更因無污染工業保護區之故,不僅物產成果豐碩、聞名中外,以茶、米、水果最俱代表,地理景觀亦是如此。本研究目的從台東「多族群的歷史文化探討」、「特殊的地理環境」、「特有的觀光資源」中探索意象元素,應用在視覺設計之素材,並進一步創作美術產業之族群商標、產品包裝、廣告設計、企業CIS形象設計等,及其創作過程與作品解析。其研究成果有二:首先,

體驗與感知台東八族群視覺設計之意象迴路,最後將各族代表圖騰、意象色彩、未來趨向等應用於商標設計與其產業包裝創作中。第二、分析比較台東原有旅遊廣告刊物、產品包裝等,將其地理上分為1.島嶼奇岩、2.南迴風情、3.都市風采、4.海岸勝景、5.縱谷競秀、6.南橫風光,六大區塊分別探討其意象元素並運用圖像處理、文字應用、色彩策略、編排設計等創作與作品解析。其在國內視覺設計研究上是一個新的嘗試並展望未來。