朱麗倩父親的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王文華寫的 時光小學3+4年級(套書):金鼎獎作家王文華最動人的家庭議題作品 和古碧玲的 不知道的都叫樹都 可以從中找到所需的評價。

另外網站八卦多一点 - Google 圖書結果也說明:... 非常精于计算的人,在自传里,他回忆说,那时父亲希望他能继续求学,而他思考了很久,觉得自己更适合去上无线的训练班。 ... 我总觉得刘德华没说实话,为什么没有朱丽倩?

這兩本書分別來自國語日報 和大塊文化所出版 。

國立高雄師範大學 諮商心理與復健諮商研究所 丁原郁所指導 蔡惟寧的 國小兒童知覺父母共親職行為、雙元自主發展與人際關係之相關研究 (2021),提出朱麗倩父親關鍵因素是什麼,來自於知覺父母共親職行為、雙元自主、人際關係。

而第二篇論文東海大學 社會工作學系 劉珠利所指導 鍾佩怡的 性侵害重複受暴婦女生命歷程的研究 (2021),提出因為有 性侵害、重複受暴、生命歷程、自我物化、能動性的重點而找出了 朱麗倩父親的解答。

最後網站朱丽倩父亲是谁以及朱丽倩的个人资料 - 起名大全則補充:朱丽倩父亲 是谁以及朱丽倩的个人资料,对于众多人来说,朱丽倩并不是特别熟悉的艺人,她是选美小姐以及平面模特,最重要的是她是刘德华的妻子, ...

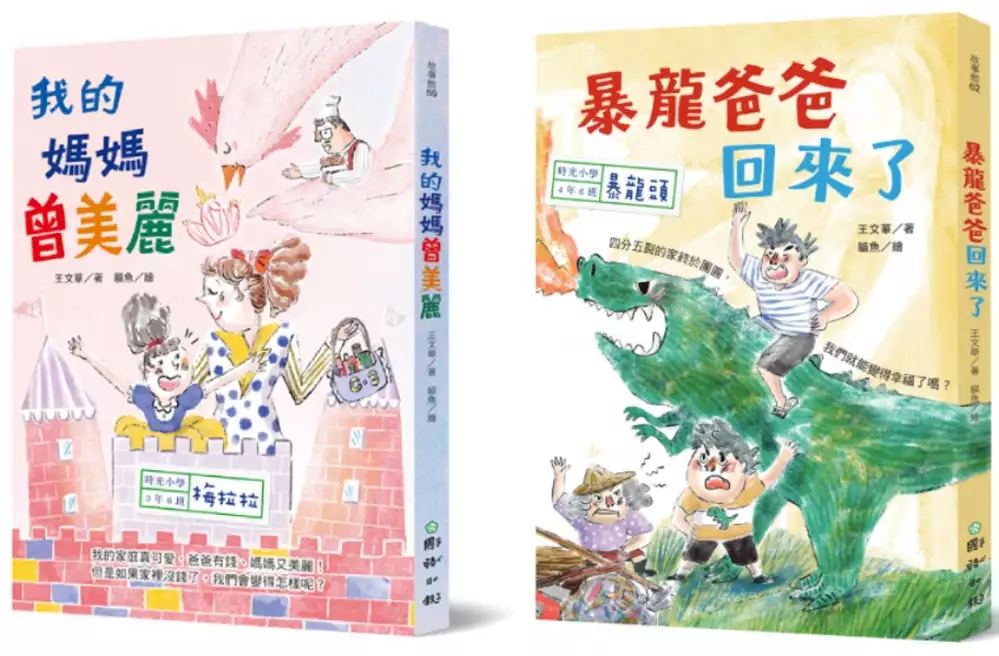

時光小學3+4年級(套書):金鼎獎作家王文華最動人的家庭議題作品

為了解決朱麗倩父親 的問題,作者王文華 這樣論述:

★金鼎獎暢銷童書作家王文華×書展大獎雙冠插畫家貓魚★ 深刻描寫高風險家庭小孩的內心風景 「富」小孩就等於家庭幸福美滿? 「窮」小孩如何扭轉自己的命運? 《時光小學三:我的媽媽曾美麗》說的是梅拉拉的故事: 梅拉拉是整個時光小學最有錢的小孩,上下課有司機接送,回家有廚師準備飯菜; 有時還會和美麗的媽媽一起做指甲、上美容院、逛百貨公司; 爸爸經營九家餐廳,還當選學校的新任家長會長; 媽媽參觀畫展,大手筆買下要價不菲的作品,說要給爸爸「做面子」。 但是,突如其來的疫情,讓家裡在一夕之間變得負債累累,還有人跑到家門前噴紅漆; 以前從不吵架的爸爸和媽媽,現在天天指著對方

大吼大叫。 這是第一次,有話直說的梅拉拉也有了難以啟齒的祕密。 《時光小學四:暴龍爸爸回來了》說的是暴龍頭的故事: 暴龍頭的家,在他國小一年級時就已經四分五裂,剩下阿媽帶著他生活。 原本期待著爸爸出獄後,會讓家裡充滿希望, 可是爸爸卻陷入失業、酗酒、情緒暴躁的漩渦; 原本不算富裕的暴龍頭家,現在只靠著阿媽撿回收餬口。 同學眼中的暴龍頭,衣服髒髒的,有時臭臭的,遇到不開心的事只懂得「動手動腳」。 可是,這是因為「乾淨整潔」對暴龍頭家來說向來不是最重要的事情, 大人們意見不合時也常常對彼此「大小聲」。 「梅拉拉的家,從美好到破滅;暴龍頭的家由分裂到重聚,

相同的主題是家,卻有各自的人生課題等著他們去解決。兩個小主角,勇敢的參與各自的家庭變局,陪著家人迎接種種難題。」 本書特色 #讓家長與孩子反思「幸福是什麼?」 一個班級30個孩子,就有30種不同的家庭——最幸福的「家」是什麼模樣?富裕的家一定美滿快樂嗎?貧困的家就註定不幸嗎?家家有本難念的經,每個小孩都有不想說的祕密,但是擁有能安頓身心的家,是所有孩子一致的渴望。 #認識非典型的家庭樣貌 俄國作家托爾斯泰的名著《安娜.卡列尼娜》在開場白曾說:「幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。」作者帶領讀者從高風險家庭孩子的視角出發,自社會結構的不同面向切入,了解「童年逆境」

造成的影響,看到家人面臨的困境、周遭鄰里的不友善,及孩子在校園裡受到的不公平對待。 #藉由故事,學習同理 暢銷作家王文華老師於小學執教31年,回顧過往遇到的辛苦家庭與孩子,以其為原型,透過舉重若輕的詼諧敘事,試圖化解因「不理解」而產生的歧視和排擠,用同理和溫柔好好「接住」那些向下墜落的孩子。 #透過付出,創造幸福 「世事千變萬化,幸福需要自己去追求,建構在想像裡的美滿來得太輕易,幻滅得也就特別容易;只有捲起袖子,為自己的家貢獻心力,我們的『家』才會完整與強大。」——王文華 *有注音 名人推荐 「在時光小學裡,作家讓讀者發現孩子言行表象的背後,都跟他們的家庭狀況

高度相關;除了家庭問題的挖掘──我們總能在故事尾聲生出一絲希望,看到家庭關係的重新維繫、親子的互相包容與協助,孩子原先的顛沛生活終究能雨過天青、化險為夷。」 ◥執業律師.《家事法官沒告訴你的事》作者◤楊晴翔.專文導讀推荐

國小兒童知覺父母共親職行為、雙元自主發展與人際關係之相關研究

為了解決朱麗倩父親 的問題,作者蔡惟寧 這樣論述:

本研究旨在探討國小兒童知覺父母共親職行為、雙元自主發展與人際關係之相關,研究工具有「知覺父母共親職行為量表」、「兒童自主性量表」、「兒童人際關係量表」,使用問卷調查法收集1033份有效問卷。統計透過SPSS18.0進行描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、積差相關和逐步多元迴歸等方法進行分析。研究結果如下: 一、國小兒童知覺父母共親職行為,以支持行為最多。 二、國小兒童的雙元自主發展為中高度,且關係化自主高於個體化自主。 三、國小兒童的人際關係為中高度,其中同儕關係和師生關係較差。 四、國小男生比女生在人際關係各層面和整體關係較差。 五、國小六年級的兒童與四、五年級兒童相比

,的整體人際關係較差,且在 師生關係和親子關係中特別明顯。 六、單親家庭的國小兒童知覺父母支持性共親職行為低於其他家庭型態。 七、國小兒童的個體化自主發展,核心家庭型態高於單親家庭型態。 八、國小兒童知覺父母共親職行為與人際關係有顯著相關。 九、國小兒童的雙元自主發展與人際關係呈顯著正相關。 十、知覺支持性共親職行為可預測國小兒童的雙元自主發展。 十一、性別、年級、知覺支持性共親職行為、雙元自主發展對人際關係具 有預測力。 依據以上研究結果,研究者提出對國小兒童父母親及學校輔導相關人員提出建議,並討論未來研究可行的方向。

不知道的都叫樹

為了解決朱麗倩父親 的問題,作者古碧玲 這樣論述:

★《上下游副刊》總編輯古碧玲的植感生活。 ★一位植物愛好者,寫給植物的真摯情書,50篇植物手記,串起生活的時時刻刻。 ★特別收錄明治大學教授新井一二三專文〈愛植物及人類〉;出版人郝明義專文〈從不知道名字的都叫草說起〉 所有的枝枒和花葉, 都是前往秘境的門戶。 生活,因而綻放不同的世界。 馬路的行道樹、路面縫隙萌出的小花、公園的茵茵草地、路邊小販兜售的節日花朵……生活中的植物無所不在,連結我們與自然,也療癒我們因工業化飛速的節奏而疲憊不堪的心靈;難民營的居民透過培育植物重新找到希望與撫慰,日本三一一地震災後也透過種植花卉重建與安慰災民的心靈。 若你

擁有一座花園 還會那麼仔細觀察每一朵花的姿顏嗎? 提到植物,古碧玲總有說不完的故事,生活也與植人植事有著千絲萬縷的聯繫。從童年到少女到有了自己家庭,從自家餐桌到庭院花園到街上到旅途,她聊日常花事、栽植記憶,寫野外尋訪的偶遇,也談每日與植物的例行邂逅,她蒔花植草、插花、拍花,也畫花,《不知道的都叫樹》亦收錄古碧玲多年累積的攝影與畫作,是對於日常生活的再凝視,是對青春生命的回望,也是對自然與人之間的關懷與探問。 我願那對自然的敬愛與虔誠,能串起我生命中的每一天。 ──威廉.華茲華斯 ◎ 植物是,童年的陪伴 家裡從不乏植物,梔子花、矮牽牛、茶花;那一方小院落,是引

她進入植物世界的渡船頭,父母親是指點迷津的舵手。 這些植物朋友,知道名字的也好,不知道的就都叫樹,在她心中種下終生的嚮往,擁有一座小花園,種滿不求方圓規整的完美植物。 ◎ 植物是,青春成長變色的伊始 青春從不正常,雖一身反骨,卻未必刻意叛逆,長期不願屈從於威權的心思,如同憎惡植物被過度修剪,潛意識裡,痛恨所有人所有生物都被校準成一個模樣。 當沒人信任她會成就任何事的時候,獲贈第一棵植物,是信任的象徵,也是被託付的責任。於是,青春的躁動漸變為金黃的完熟。 ◎ 植物是,自己家裡隨順的室友 有植物所在的地方就是人家。圓椒葉草、美鐵芋、忍冬……陽台上盡是自己飄來或動物帶

來的野草花,或不時撿拾被人棄置的植物,與他們之間的緣起緣滅像是一種因緣際會,終究有其興衰起落。 ◎ 植物是,在路上偶遇的旅人 跳脫日常,離開熟悉的地方,再也沒有比旅途上的植物更美的景色:氣味濃烈的白瓣紅芯小花雞屎藤、一整樹金黃或艷紅的火刺木。倫敦邱園目不暇給的辛夷饗宴;徒步瑞典小島與森林,以為整個世界都被歐石楠、杜松子、藍莓、蔓越莓充滿。 ◎ 植物是,餐桌上的滿足美味 植物可觀亦可食,破布子、洛神花、柿子;當他們嘗起來和看起來聞起來的滋味一樣好時,頓時滿足了味蕾與身心。 如果有座花園,亦是食物儲藏室,可以在園藝日記記下豐收的每一刻,邀請大夥兒來嘗鮮,該有多好?

◎ 植物是,夢想與盼望的種子 植物未必需要人類,但人類絕對離不開植物。我們不自覺受植物之美吸引,日常柴米油鹽醬醋茶亦無一不扣緊植物。 植物也是相信太陽明天會上升、雨水有天會落下來,生活不會永遠那麼糟的希望釀造器。 名人推薦 Alvin Tam/Alvin @ 春及殿 Primavera 胖胖樹王瑞閔 金鼎獎植物科普作家 周姚萍 兒童文學作家 郭華仁 台灣大學農藝學系名譽教授 劉克襄 作家 鄭杏倩 「植物藝術工作室」粉專版主 謝佩霓 策展人、藝評人 植迷推薦(以姓氏筆畫排列) 專文推薦 郝明義(出版人)、新井一二三(作家、明治大

學教授) (按姓氏筆畫排列) 各界盛讚 「古總編是愛花之人,我們每次在節目中聊到植物總是意猶未盡。這一次,藉由古總編優美的文字,帶領我們從各方面領略植物之美。」──胖胖樹王瑞閔(金鼎獎植物科普作家) 「以雜學家之姿寫植物,文學、美學、歷史、哲思隨植物齊齊綻放,生命躍動、活色生香。」──周姚萍(兒童文學作家) 「不論是聚光燈下的主角,還是牽起事件的串場角色,植物在場景轉換間,給作者敏銳的五感串起了生活記憶。能「描繪」出神韻而非「刻畫」細節,一直是我認為繪圖的極致目標,而作者獨有的體驗,在植物繪圖中活靈活現且獨特的構圖方式,剛好印證了這個想法。」──鄭杏倩(「植物藝

術工作室」粉專版主)

性侵害重複受暴婦女生命歷程的研究

為了解決朱麗倩父親 的問題,作者鍾佩怡 這樣論述:

性侵害是一種違反個人性自主意願、侵犯個人自主權的嚴重犯罪行為,世界衛生組織也強調性暴力(Sex violence)事件是嚴重侵犯個人權力與公共衛生的議題,會造成女性在生理、心理、性健康上短期或長期的影響。我國自1997年公佈施行性侵害犯罪防治法,在消除對婦女性暴力的防治政策上不斷進展與精進,並提供多元與深化的服務。我國有限的統計發現,超過20% 倖存者曾經重複受暴,是否意味著現有性侵害服務策略與內涵無法回應或滿足倖存者的問題與需求?因此,對於這群重複受暴的倖存者的研究迫在眉睫,只有重新理解她們,才能更貼近她們的聲音規劃設計合宜之服務內涵。本研究屬探索性研究,採用敘事研究取向,藉以瞭解重複受暴

的成年女性倖存者生命歷程。研究對象為有重複遭受不同性侵害事件經驗的成年女性,未曾接受服務或現已不在服務系統中,排除表達能力受限者自願參與本研究,共三名受訪者。本研究使用半結構式深度訪談,進行資料收集,每個受訪者訪談約 4 至 5 次,並採用敘事分析方法中「整體-內容」與「語言結構分析模式」進行分析,藉此發展敘事主題,形成研究發現。本研究發現,性侵害是一個極度物化的經驗,因此物化理論很適合用以理解與探討重複性侵害女性的經驗,而重複遭受性侵害女性倖存者的生命歷程有多重轉變的過程,社會文化、早年家庭生活經驗、日常生活各種經驗,共同建構倖存者看待自己身體與女性的價值,而遭受性侵害之極度物化的經驗,使倖

存者產生性侵害創傷亦觸發自我物化的歷程,交互影響下消弱倖存者個體的能動性,致使倖存者在面對性侵害事件的知覺、協商溝通與保護自己能力受到限制,而再次遭受性侵害。最後,根據本研究發現,提出以下建議:一、社會工作實務處遇:應以創傷知情取向(trauma informed)視角提供服務、並著重充權、鼓勵述說經驗與自我連結、辨識物化經驗與影響、協助提升倖存者能動性。二、政策規劃與發展:除全面檢視既存習俗外,針對學齡階段及男性介入宣導,並累積基礎資料定期加以分析。三、未來研究:可增加多元性樣本,並就自我物化與重複性侵害、阻斷自我物化、能動性等主題累積實證研究。

朱麗倩父親的網路口碑排行榜

-

#1.刘德华老婆朱丽倩父亲是谁老婆背景很厉害(组图) - 科学松鼠会

刘德华老婆朱丽倩的父亲是谁? 朱立谦的儿子朱建成(原名朱金诚)是美国著名商人。朱家曾是马来西亚槟城首富。家族企业是美国知名的成功集团,也是 ... 於 songshuhui.net -

#2.朱丽倩父亲出殡刘德华疑藏身雨伞阵参加(图) - 搜狐娱乐

新华网消息据香港文汇报报道,刘德华绯闻女友朱丽倩父亲朱金城逝世,传媒期待刘德华的朱家“女婿”身份揭晓,又是否与朱丽倩已育有“女儿”? 於 yule.sohu.com -

#3.八卦多一点 - Google 圖書結果

... 非常精于计算的人,在自传里,他回忆说,那时父亲希望他能继续求学,而他思考了很久,觉得自己更适合去上无线的训练班。 ... 我总觉得刘德华没说实话,为什么没有朱丽倩? 於 books.google.com.tw -

#4.朱丽倩父亲是谁以及朱丽倩的个人资料 - 起名大全

朱丽倩父亲 是谁以及朱丽倩的个人资料,对于众多人来说,朱丽倩并不是特别熟悉的艺人,她是选美小姐以及平面模特,最重要的是她是刘德华的妻子, ... 於 www.mzqy.com -

#5.朱丽倩父亲出殡刘德华疑藏身雨伞阵参加(图) - 搜狐新闻

新华网消息据香港文汇报报道,刘德华绯闻女友朱丽倩父亲朱金城逝世,传媒期待刘德华的朱家“女婿”身份揭晓,又是否与朱丽倩已育有“女儿”? 於 news.sohu.com -

#6.刘德华老婆朱丽倩父亲是谁朱丽倩显赫家庭背景遭扒_娱乐新闻

朱丽倩 的父亲朱建成(原名朱金城),是马来西亚著名的商人。朱家曾是马来西亚槟城首富,家族企业是马来西亚著名的成功集团,也是马来西亚前五大集团 ... 於 www.hxnews.com -

#7.朱丽倩父亲“头七” 刘德华现身祭拜(图) - 新闻频道

被外界解读这是他对刚猝逝的“准岳父”(女友朱丽倩的父亲)关系的默认。就在他隐身6日后,昨早选在朱父“头七”日,一早与朱丽倩等亲友现身马来西亚福建 ... 於 news.cctv.com -

#8.劉德華老婆朱麗倩舊照曝光!清秀樣貌獲網民大讚:果然係天王 ...

直到2009年,朱麗倩嘅父親因病出世,劉德華以女婿身份出現於訃告,才導致兩人秘密結婚嘅消息曝光! 廣告. 於 holiday.presslogic.com -

#9.朱麗倩背景的八卦,YOUTUBE、FACTPEDIA和Yahoo名人 ...

其實朱麗倩身份不簡單,實力雄厚,擁有千億資產。她是馬來西亞首富的女兒,身價千億,顏值不輸林青霞、關之琳等人。朱麗倩的父親是馬來西亞五大企業之一 . 於 gossip.mediatagtw.com -

#10.華仔急飛大馬見最後一面朱麗倩父親腦出血病逝| 果靈聞庫

劉德華和馬來西亞女友朱麗倩的地下情維繫24年,今年初雖曾傳出婚訊,最終因事件曝光而不了了之,紅事未辦,白事卻來。一直盼望女兒出嫁的朱父朱金城,前晚因腦出血病逝 ... 於 collection.news -

#11.朱麗倩表妹「大馬最美千金」門當戶對嫁豪門20歲收私人飛機

娛樂8點半》天王劉德華和太太朱麗倩情牽30年,直到朱麗倩父親過世,劉德華才鬆口早在2008年就和妻子在美國登記結婚,而外界過去對朱麗倩的印象除了曾 ... 於 www.chinatimes.com -

#12.刘德华老婆朱丽倩父亲是谁朱丽倩显赫家庭背景遭扒-今日头条

刘德华老婆朱丽倩父亲是谁朱丽倩的父亲朱建成,是马来西亚著名的商人。朱家曾是马来西亚槟城首富,家族企业是马来西亚著名的成功集团,也是马来西亚前五大. 於 m.toutiao.com -

#13.有多愛朱麗倩?劉德華當年「秘藏感情20年」小心呵護空姐目睹 ...

直到2009年朱麗倩父親離開世界,劉德華名字出現在訃告上,雙方關係才正式公開,更有媒體證實兩人已在2008年於拉斯維加斯註冊結婚,當天劉德華也在官網 ... 於 www.lookerideas.com -

#14.朱麗倩(Carol),1966年4月6日出生于馬來西亞檳城。選美小姐

朱麗倩 有5個兄弟姐妹,家境富裕,父親做地產和酒樓生意。 演藝經歷. 朱麗倩在她十多歲時,曾經參加過一分雜志舉辦(新潮周刊)的選美 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#15.朱丽倩父亲 - Fatmck

朱丽倩父亲 朱丽倩资料身高年龄多大了朱丽倩近照父亲家庭背景年轻时照片最近几天天王刘德华的老婆朱丽倩被媒体曝光怀有二胎,一时间朱丽倩成为了关注的话题, ... 於 www.fatmck.co -

#16.11年前,朱麗倩父親去世,劉德華與隱忍23年的朱麗倩官…

朱麗倩父親 逝世.“女婿”身份列訃聞成焦點. (吉隆坡)朱麗倩父親周一(8月17日)中午因暈倒送院,同二晚宣告不治,朱 ... 於 www.ouspoengor.me -

#17.朱麗倩

朱麗倩父親 去世後,由於朱父喪事文書中出現女婿劉德華的字樣,劉德華坦然承認與朱麗倩已在美國結為連理,夫婦皆篤信佛教並且茹素。2012年5月朱麗倩生下千金劉向蕙。 於 www.wikiwand.com -

#18.朱麗倩父猝死傳華仔赴大馬奔喪 - 自由娛樂

昨天中午,大馬方面傳出朱麗倩父親朱金城前天晚上意外過世,大批記者遂趕赴朱家,看見朱家大大小小正忙著布置靈堂,卻獨缺三女兒朱麗倩的身影。 於 ent.ltn.com.tw -

#19.朱麗倩老爸身份曝光,岳父家族背景顯赫,劉德華這算是高攀吧!

2018年12月3日 — 朱麗倩的父親朱建成(原名朱金城),是馬來西亞著名的商人。朱家曾是馬來西亞檳城首富,家族企業是馬來西亞著名的成功集團,也是馬來西亞前五大集團 ... 於 kknews.cc -

#20.空姐曝劉德華「私下愛妻舉動」!機上只做1件事…狂讚

另外,阿Trsa還提到,當時劉德華尚未公開和朱麗倩的戀情,不過或許因為 ... 一直備受關注,後來因為朱麗倩父親過世,他出席告別式被拍,才使戀情曝了 ... 於 star.ettoday.net -

#21.刘德华老婆朱丽倩父亲是谁朱丽倩显赫家庭背景遭扒 - 娱乐

刘德华老婆朱丽倩父亲是谁朱丽倩的父亲朱建成(原名朱金城),是马来西亚着名的商人。朱家曾是马来西亚槟城首富,家族企业是马来西亚着名的成功集团, ... 於 yule.yjcf360.com -

#22.劉德華有多愛朱麗倩?空姐曝天王機上「甜蜜舉動」至今都忘不掉

香港天王劉德華與小4歲老婆朱麗倩戀情傳了多年,終於在2008年結婚, ... 據悉當時劉德華婚姻曝光,就是因為朱麗倩父親過世時,他以女婿的身份出席,緊 ... 於 ipop.sina.com.tw -

#23.天王示範真愛!劉德華、朱麗倩相戀35年:一年只休息4週

劉德華、朱麗倩相戀35年:一年只休息4週,在一起的每一天都不會讓妳難過 ... 年,朱麗倩父親過世,劉德華的名字出現於訃聞,祕婚的消息才曝光! 於 woman.tvbs.com.tw -

#24.朱麗倩舊照曝網友:難怪華仔寵她| NOWnews 今日新聞 - LINE ...

曝光的照片,年輕時的朱麗倩將長髮挽起,頂著現在所稱的空氣瀏海,穿一件 ... 拍到約會也不承認,讓外界都以為他單身,直到2009年朱麗倩父親過世,華 ... 於 today.line.me -

#25.刘德华孝顺朱丽倩父亲豪华葬礼要风光大办——中新网

2009年8月21日 — 中新网8月21日电传闻刘德华在绯闻女友朱丽倩父亲在世时曾买豪宅孝敬“岳父”,朱父往生后他更和朱家孩子合办豪华葬礼,让朱父风光大葬。 於 www.chinanews.com.cn -

#26.刘德华老婆朱丽倩父亲是谁刘德华老婆背景很厉害 - 略秀网

朱丽倩 的父亲朱建成(原名朱金城),是马来西亚著名的商人。朱家曾是马来西亚槟城首富,家族企业是马来西亚著名的成功集团,也是马来西亚前五大集团 ... 於 www.luexiu.com -

#27.朱麗倩兒子

劉德華自與老婆朱麗倩結婚後誕下女兒,還想再添一個兒子,但由於兩人年紀都偏大, ... 背後的女人」,當時劉德華藏了朱麗倩20年,直到2009年朱麗倩父親過世,劉德華被 ... 於 www.notmyfirstrodeoblog.me -

#28.朱麗倩父親背景,看了你都不相信!羨慕劉德華有這樣的岳父當 ...

其實朱麗倩身份不簡單,實力雄厚,擁有千億資產。她是馬來西亞首富的女兒,身價千億,顏值不輸林青霞、關之琳等人。朱麗倩的父親是馬來西亞五大企業之一 ... 於 www.foyuan.news -

#29.朱麗倩- 維基百科,自由的百科全書

朱麗倩 (英語:Carol Chu,1966年4月6日-,本名朱麗卿),馬來西亞華裔模特、藝人,祖籍福建漳州詔安,生於馬來西亞檳城。舅舅是大馬商人陳志遠。2008年與香港知名藝人 ... 於 zh.wikipedia.org -

#30.朱麗倩父親 - Hrizax

朱麗倩父親 去世後,由於朱父喪事文書中出現女婿劉德華的字樣,劉德華坦然承認與朱麗倩已在美國結為連理,夫婦皆篤信佛教並且茹素。2012年5月朱麗倩生下千金劉向蕙。 於 www.xpswrld.me -

#31.被劉德華獨寵24年!朱麗倩年輕舊照曝光清純神顏美炸了

而在背後默默付出的天王嫂朱麗倩,其實年輕時曾是馬來西亞選美小姐,也做 ... 直到2009年朱麗倩父親過世,劉德華才終於坦承兩人秘密結婚一事,以女婿 ... 於 star.setn.com -

#32.劉德華女兒今8歲,完美繼承父親與母親朱麗倩的美貌 - 陸劇吧

前段時間,有媒體爆出了劉德華女兒劉向蕙的照片,如今的劉向蕙雖然8歲,但已經有了美人的潛質,繼承了母親朱麗倩的眼睛,耳朵繼承了劉德華, ... 於 lujuba.cc -

#33.看了你都不相信!原來「劉德華」有這樣的岳父當靠山- YouTube

瞞不住了, 朱麗倩父親 背景曝光,看了你都不相信!原來「劉德華」有這樣的岳父當靠山. 45,850 views45K views. Sep 13, 2019. 於 www.youtube.com -

#34.刘德华的妻子是一个怎样的女人? - 知乎专栏

如果刘德华是一道光,照亮了这个娱乐圈,那么刘德华妻子朱丽倩就是这道光 ... 千亿富豪之家,选美小姐朱丽倩2009年,刘德华参加妻子朱丽倩父亲的葬礼 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#35.朱麗倩父親背景,看了你都不相信!羨慕劉德華有 ... - 新聞小分隊

說起起劉德華想必無人不知,劉德華是全能的藝人,唱歌和演戲都很厲害,是歌王也是影帝劉德華在舞臺上光芒萬丈,但是在生活中確實非常低調, ... 於 coolsaid.com -

#36.朱麗倩父親猝逝劉德華不再潛伏 - 星聞焦點

本報訊(記者秦小實習生游楊)朱麗倩父親朱金城于18日猝逝,享年73歲,劉德華出動私人飛機返馬來西亞奔喪。不過,由於朱家悼念場所看守嚴格,目前還未明確得 ... 於 av8d888.pixnet.net -

#37.朱丽倩的父亲准女婿刘德华千里奔丧- 娱乐八卦 - 体育明星网

朱丽倩 的父亲朱金城在家失足跌倒,送医院抢救无效不幸逝世,享年73岁。正在台湾赈灾的刘德华立即乘机前往马来西亚奔丧,有指讣闻上刘德华以女婿挂名。 於 m.letsports.net -

#38.朱丽倩父逝世.刘德华携女返马奔丧 - 星洲日报

吉隆坡)朱丽倩父亲周二(8月18日)晚因跌倒导致脑溢血不治身亡,朱家子孙均赶返奔丧,独欠身在香港的朱丽倩,香港消息指刘德华(华仔)今日(周三,8 ... 於 www.sinchew.com.my -

#39.劉德華父親抱怨見不到孫女朱麗倩與公婆疏遠少往來 - 阿波羅網

劉德華豪宅據香港媒體報道,劉德華去年5月初為人父,太太朱麗倩為他生下女兒劉向蕙,劉家上上下下非常開心,不過為防妻女行蹤曝光,除了安排10人保鏢 ... 於 hk.aboluowang.com -

#40.天王被指女兒留大馬小朱麗倩開學露臉 - 蘋果日報

最新1期香港《忽然1周》直擊上月22日曾在朱麗倩父親喪禮上被拍到的「小朱麗倩」於前天到小學上課,還是認為「她」是華仔的女兒。 朱家二哥接送... 於 tw.appledaily.com -

#41.刘德华朱丽倩牵手现身眼泛泪光承认24年地下情

自朱丽倩父亲朱建城因脑出血病逝消息曝光后,与朱丽倩传绯闻传足24年的刘德华,由于一直未有公开双方关系,故刘德华前往马国奔丧一直成为传媒焦点!在朱父 ... 於 m.news.xixik.com -

#42.朱丽倩父亲逝世百日刘德华秘飞大马拜祭岳父 - 齐鲁网

朱丽倩 的父亲早前去世,昨日为他逝世100日,不过当地传媒昨到朱父坟前,未有发现有人现身拜祭,但却有坟地工作人员声称星期日(22日)目睹刘德华和 ... 於 m.iqilu.com -

#43.朱麗倩父親是誰以及朱麗倩的個人資料 - 每日要聞

朱麗倩父親 是誰以及朱麗倩的個人資料,對於眾多人來說,朱麗倩並不是特別熟悉的藝人,她是選美小姐以及平面模特,最重要的是她是劉德華的妻子, 於 daynews.co -

#44.劉德華搭機回味朱麗倩出遊照前空姐曝天王超暖舉動 - 鏡週刊

朱麗倩父親 過世時,他以女婿身份前往馬來西亞出席典禮,過程中牽著朱麗倩的手,讓20年情曝光。2012年5月朱麗倩生下女兒。 之前劉德華在抖音直播,提及 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#45.朱丽倩父亲去世“女婿”刘德华忙奔丧 - 娱乐新闻

朱丽倩父亲 朱金城前晚于马来西亚猝逝,享年73岁,遗憾的是有生之年都未能亲眼见到爱女踏上红毯。有传刘德华紧急到马来西亚奔丧,更传刘德华以女婿的 ... 於 news.yule.com.cn -

#46.朱丽倩父亲去世刘德华陪伴左右 - 据说娱乐

北京时间8月20日朱丽倩父亲朱金城前晚在马来西亚逝世享年73岁,未能见到爱女踏上红毯。日前在港台奔走赈灾的华仔得到消息据悉以及飞赴马来西亚奔丧更 ... 於 www.jushuo.com -

#47.劉德華8歲女兒爆祕密住院! 朱麗倩和劉父陪看心臟科 - CTWANT

而他與妻子朱麗倩低調交往多年後於2008年結婚,2012年產下女兒劉向蕙; ... 劉德華與朱麗倩對於戀情一直都相當低調,直到2009年朱麗倩的父親過世, ... 於 www.ctwant.com -

#48.劉德華妻朱麗倩選美嫩照曝光水汪大眼超放電 - 噓!星聞

照片一出,立刻引來網友瘋傳熱議。 劉德華與朱麗倩在1986年認識,隨後傳出戀情,直到2009年朱麗倩父親往生,劉德華的名字以女婿的身分出 ... 於 stars.udn.com -

#49.朱丽倩父亲背景,看了你都不相信!羡慕刘德华有这样的岳父当 ...

2019年5月6日 — 朱丽倩家境不一般,实力雄厚,拥有千亿资产。朱丽倩的父亲是马来西亚五大企业之一总裁,家族企业是马来西亚著名的成功集团,集团的营业收入每年超过200亿 ... 於 www.163.com -

#50.8歲女兒遭爆秘看心臟科?!劉德華中國工作尚未回應

59歲天王劉德華和老婆朱麗倩婚後育有一名8歲女兒劉向蕙(Hanna),港媒昨(3)天接獲爆料朱麗倩和劉德華父親親自陪同8歲的劉向蕙去一間醫院心臟科做檢查, ... 於 newtalk.tw -

#51.朱麗倩父親身份曝光,岳父家族背景顯赫,劉德華這算是高攀吧

朱麗倩父親 身份曝光,岳父家族背景顯赫,劉德華這算是高攀吧. 時間:2022-02-06 · 分類:由 娛樂於瘋子 發表于 家居. 劉德華在舞臺上光彩照人,但他在生活中確實非常 ... 於 raolve.com -

#52.(图文)朱丽倩父亲去世刘德华将携女奔丧? - 万维读者网

(图文)朱丽倩父亲去世刘德华将携女奔丧? ... 虽然刘朱婚事迄今依然不明朗,不过可靠消息透露,两人在香港求学的女儿也将随同父亲华仔抵马奔丧。 於 m.creaders.net -

#53.最甜蜜的修行!劉德華與朱麗倩「談了24年地下情」 相愛相守 ...

此後的朱麗倩也慢慢調整心態,努力做「天王」背後的女人,幫著劉德華打理家事,就連華仔的爸爸媽媽都非常喜歡這個低調而又內斂的女孩子。兩人在2008年的拉 ... 於 www.17moveon.com -

#54.朱麗倩父親

昨天中午,大馬方面傳出朱麗倩父親朱金城前天晚上意外過世,大批記者遂趕赴朱家,看見朱家大大小小正忙著布置靈堂,卻獨缺三女兒朱麗倩的身影。 於 www.graceched.me -

#55.為什麼50歲的朱麗倩願意冒著「生命危險」也要幫劉德華生出 ...

2009年,劉德華出現在朱麗倩父親的葬禮上,正式向全世界宣布:朱麗倩是劉德華的女人,這一幕感動了全世界的華人!都說女兒是父親前世的小情人,朱麗倩的父親去世了, ... 於 toments.com -

#56.十指緊扣! 華仔認了朱麗倩 - 華視新聞

劉德華和朱麗倩二十年的地下情,終於真相大白,劉德華頭七當天,出現在朱麗倩父親墳前燒香祭拜,八月二十五日他還帶著朱麗倩現身吉隆坡國際機場,兩人 ... 於 news.cts.com.tw -

#57.朱丽倩

朱丽倩 英文名字叫carol,1966年4月6日出生在马来西亚槟城,有5个兄弟姐妹,家境富裕,父亲做地产和酒楼生意。1984年她和姐妹参加当地的“新潮小姐”选美获得季军,之后赴 ... 於 m.zwbk.org -

#58.朱麗倩 - 求真百科

朱麗倩 (英語:Carol Chu,1966年4月6日,本名朱麗卿),生於馬來西亞檳城,香港著名藝人劉德華之妻子。 於 factpedia.org -

#59.劉德華老婆朱麗倩父親是誰朱麗倩顯赫家庭背景遭扒 - 時髦谷

朱麗倩 的父親朱建成(原名朱金城),是馬來西亞著名的商人。朱家曾是馬來西亞檳城首富,家族企業是馬來西亞著名的成功集團,也是馬來西亞前五大集團 ... 於 m.shimaogu.com -

#60.朱麗倩父親背景曝光,難怪劉德華會娶她,網友:原來是華仔 ...

兩人很早就認識了,而朱麗倩的家庭背景更是不一般,實力非常的雄厚,擁有千億資產,朱麗倩的父親是馬來西亞五大企業之一的總裁,在馬來西亞是著名的 ... 於 read01.com -

#61.刘德华朱丽倩家庭背景比较穷小子娶首富千金/图 - 手机搜狐

香港媒体曾报道称,朱丽倩父亲朱金城生前在吉隆坡巴生经营“夏日神料”香烛店,办得颇具规模,而其妻则出身自大马数一数二的大家族,而南洋商报驻巴生记者表示早几年有听 ... 於 m.sohu.com -

#62.朱丽倩父亲脑出血病逝刘德华急飞大马奔丧 - 搜狐

14日,刘德华抵台参加赈灾募款晚会. 与刘德华传了24年地下情的朱丽倩,她的父亲朱金城前晚因脑出血病逝,享年73岁。综合香港媒体报道,有指刘德华与朱丽倩飞到大马见了朱父 ... 於 pic.yule.sohu.com -

#63.朱丽倩父亲朱丽倩的父亲到底是谁朱丽倩家庭背景介绍 - 济南资讯网

朱丽倩 曾经是香港竹蛮子哥你的影视明星,虽然后面已经隐退不在出现在大家的面前了,但是关于朱丽倩额刘德华之间的绯闻还是传了很久,2011年的时候朱丽倩爸爸去世的时候 ... 於 m.jinanweixiu.com -

#64.刘德华一家三口罕见同框,父女装抢镜,7岁刘向蕙越来越像爸爸

刘德华女儿照片曝出,刘向蕙容貌变化太大,网友:比 朱丽倩 还美! 叭叭聊星. 1.3万 4. 於 www.bilibili.com -

#65.劉德華老婆朱麗倩背景? - 資訊定製

朱麗倩,1966年4月6日出生在馬來西亞檳城,馬來西亞女模特、藝人。1984年,參加當地的“新潮小姐”選美獲得季軍,之後赴香港學美容。2009年9月,劉德華在朱麗倩父親去世 ... 於 www.zixundingzhi.com -

#66.朱麗倩父親揭劉德華朱麗倩的背後家族 - KELP

朱麗倩朱麗倩父親去世后,由於朱父喪事文書中出現女婿劉德華的字樣,劉德華坦然承認與朱麗倩已在美國結為連理,夫婦皆篤信佛教並且茹素。2012年5月朱麗倩生下千金劉向蕙。 於 www.o2sunshne.me -

#67.劉德華老婆朱麗倩年輕選美靚相曝光!女神級顏值竟然撞臉木村 ...

【圖輯】朱麗倩年輕時竟然撞臉木村光希?點圖放大瀏覽她舊時的照片 ... 劉德華與朱麗倩在1986年認識,隨後傳出戀情,直到2009年朱麗倩父親往生, ... 於 www.hk01.com -

#68.空姐曝刘德华对朱丽倩情深一往,上了飞机就打开电脑看老婆照片

她说,李若彤给人感觉是为了爱情而活,虽然她跟李若彤不熟悉,而且又是后辈,双方没有太多沟通交流,但看到她跟男朋友拍拖的细节,就会有这样的感觉。 於 www.sohu.com -

#69.朱麗倩父親猝逝劉德華是否現身成焦點 - Taiwan News

朱麗倩父親 朱金城是在18日早上因咳嗽服藥後暈眩跌倒在地,與朱父同住的女兒即刻將他送醫急救,醫生在檢查後發現朱父腦血管破裂瘀血積在腦部,歷經5小時 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#70.頭號粉絲上位!朱麗倩「被劉德華藏了21年」也不惱42歲終成 ...

保鏢盡職盡責地攔住了瘋狂的人群,劉德華則緊緊拉住了朱麗倩的手不敢放開。 兩人之前剛在馬來西亞參加了朱麗倩父親的葬禮,才奔波回港。 此時的朱麗倩 ... 於 www.family543.com -

#71."10張照片"揭示50歲的朱麗倩為什麼願意給55歲的劉德華生二胎

2009年,劉德華出現在朱麗倩父親的葬禮上,正式向全世界宣布:朱麗倩是劉德華的女人,這一幕感動了全世界的華人!都說女兒是父親前世的小情人, ... 於 www.twgreatdaily.com -

#72.四大天王嫂性感照比拼乐基儿豪放胜朱丽倩(图) - 济宁新闻网

如果没有朱丽倩父亲的突然逝世,刘德华在葬礼上被记者逮个正着,或许刘天王还打算继续在大众面前伪装单身到底。 朱丽倩待人随和,温柔体贴,面对刘德华的 ... 於 m.jnnews.tv -

#73.朱丽倩父亲是干什么的呢 - 百度知道

朱丽倩 (Carol),1966年4月6日出生于马来西亚槟城。 选美小姐,平面模特, 刘德华妻子父亲是一名商人. 已赞过 已踩过<. 你对这个回答的评价是? 评论 收起 ... 於 zhidao.baidu.com -

#74.11年前,朱丽倩父亲去世,刘德华与隐忍23年的 ... - 搜狗搜索

2009年8月,朱丽倩的父亲在马来西亚病逝, 刘德华急忙奔丧。处理完丧事之后,刘德华牵着朱丽倩的手在香港机场公开亮相。8月29日,刘德华揭开爱情的 ... 於 sa.sogou.com -

#75.本想放棄求子!劉德華的溫柔只有朱麗倩懂:不想老婆太辛苦...

據悉50歲的朱麗倩這兩年來定期接受人工受孕,終於再度有喜,目前懷孕4個 ... 2009年,劉德華在朱麗倩父親去世后,承認與朱麗倩已於2008年6月23日在拉 ... 於 www.elle.com -

#76.朱丽倩父亲背景,看了你都不相信!羡慕刘德华有这样的 ... - 搜狐

说起起刘德华想必无人不知,刘德华是全能的艺人,唱歌和演戏都很厉害,是歌王也是影帝,刘德华在舞台上光芒万丈,但是在生活中确实非常低调, ... 於 www.sohu.com -

#77.朱麗倩父親猝逝劉德華不再潛伏@ 生活知識 - 痞客邦

朱麗倩父親 朱金城生前在吉隆坡巴生經營『夏日神料』香燭店,辦得頗具規模,而其妻則出身自大馬數一數二的大家族,朱麗倩舅舅陳志遠亦是著名富豪,經營的 ... 於 nsnet.pixnet.net -

#78.岳父家族背景显赫,刘德华这算是高攀吧

朱丽倩的父亲朱丽倩父亲身份曝光,岳父家族背景显赫,刘德华这算是高攀吧. 2021-01-17 10:14. 喜欢直接的哥哥,摸摸大…点击观看. 骚年~能忍得住我舌头的挑逗…点击观看. 於 m.bjanjianjz.com -

#79.寻找渐渐迷失的自己 - Google 圖書結果

可是,她的父亲却跳海身亡了。杨丽娟的坚持,其结果是刘德华与朱丽倩结婚了,杨丽娟的父亲因为女儿的追星行为而命丧大海。据此,我想说,坚持做一件事的背后,还有很多你不 ... 於 books.google.com.tw -

#80.【天王爸爸】劉德華開抖音罕談愛妻朱麗倩自爆結婚不擺酒原因 ...

劉德華和朱麗倩早在84年已相戀,二人交往長達24年,直到2008年劉德華才正式登記結婚,此外,朱麗倩父親過世時,華仔也是以家屬身份陪太大現身。 於 topick.hket.com -

#81.朱麗倩英文名字叫carol,1966年4月6日出生在馬來西亞檳城

1984年她和姐妹參加當地的“新潮小姐”選美獲得季軍,之後赴香港學美容。2009年9月,劉德華在朱麗倩父親去世後,承認與朱麗倩於2008年6月23日於拉斯維加斯註冊結婚 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#82.刘德华老婆朱丽倩父亲是谁朱丽倩显赫家庭背景遭扒 - 靓范儿

朱丽倩 的父亲朱建成(原名朱金城),是马来西亚著名的商人。朱家曾是马来西亚槟城首富,家族企业是马来西亚著名的成功集团,也是马来西亚前五大集团 ... 於 www.liangfaner.com -

#83.刘德华小舅子求婚成功,地位堪比王思聪,原来朱丽倩是真的太 ...

直到朱丽倩父亲去世,刘德华才以女婿的身份出席,并承认自己已婚的事实。 打开APP,查看更多精彩图片. 当时我们都没想过能心甘情愿为刘德华牺牲事业, ... 於 3g.k.sohu.com -

#84.劉德華老婆朱麗倩父親是誰朱麗倩顯赫家庭背景遭扒 - 女友組

朱麗倩 的父親朱建成(原名朱金城),是馬來西亞著名的商人。朱家曾是馬來西亞檳城首富,家族企業是馬來西亞著名的成功集團,也是馬來西亞前五大集團 ... 於 www.nvyouzu.com -

#85.劉德華「罕聊老婆朱麗倩」眼神滿是愛情牽32年承諾

直到2009年朱麗倩父親離開世界,劉德華名字出現在訃告上,雙方關係才正式公開,更有 ... 但朱麗倩卻甘願做劉德華背後的女人,並且給予對方滿滿的信任,或許這也是她與 ... 於 horo88.cc -

#86.11年前,朱麗倩父親去世,劉德華與隱忍23年的朱麗倩官宣結婚

2009年8月,朱麗倩的父親在馬來西亞病逝,劉德華急忙奔喪。處理完喪事之後,劉德華牽著朱麗倩的手在香港機場公開亮相。8月29日,劉德華揭開愛情的最後一層面紗,在其 ... 於 news.4k3.org -

#88.朱麗倩的家世有多顯赫? - GetIt01

朱麗倩,1966年4月6日出生在馬來西亞檳城,馬來西亞女模特、藝人。 1984年,參加當地的「新潮小姐」選美獲得季軍,之後赴香港學美容。2009年9月,劉德華在朱麗倩父親 ... 於 www.getit01.com -

#89.朱麗倩:早年經歷,演藝經歷,個人生活,主要作品,人物評價

朱麗倩早年經歷,演藝經歷,個人生活,主要作品,人物評價, ... 朱麗倩(Carol),1966年4月6日出生於馬來西亞檳城。 ... 2009年8月,朱麗倩父親猝逝。 於 www.newton.com.tw -

#90.朱丽倩爸爸近照曝光,背景不是一般的大,网友直言:刘德华 ...

朱丽倩 爸爸近照曝光,背景不是一般的大,网友直言:刘德华高攀了. 2019-02-23 09:55. 环球精选. 说到刘德华,在娱乐圈有着很高的地位,四大天王之一,是多少女生心中的 ... 於 3w.huanqiu.com -

#91.朱麗倩| 新唐人中文電視台在線

港台巨星劉德華24年緋聞女友朱麗倩的父親猝逝,傳劉德華將和朱麗倩帶著傳聞中兩人的女兒返回馬來西亞奔喪... 4609天前. 於 www.ntdtv.com -

#92.朱麗倩父親背景,看了你都不相信!羨慕劉德華有這樣的 ...

朱麗倩 家境不一般,實力雄厚,擁有千億資產。朱麗倩的父親是馬來西亞五大企業之一總裁,家族企業是馬來西亞著名的成功集團,集團的營業收入每年超過200億,還 ... 於 www.peekme.cc -

#93.朱丽倩父亲出殡仪式刘德华疑藏身雨伞阵参加_资讯 - 凤凰网

新华网消息据香港文汇报报道,刘德华绯闻女友朱丽倩父亲朱金城逝世,传媒期待刘德华的朱家“女婿”身份揭晓,又是否与朱丽倩已育有“女儿”? 於 news.ifeng.com