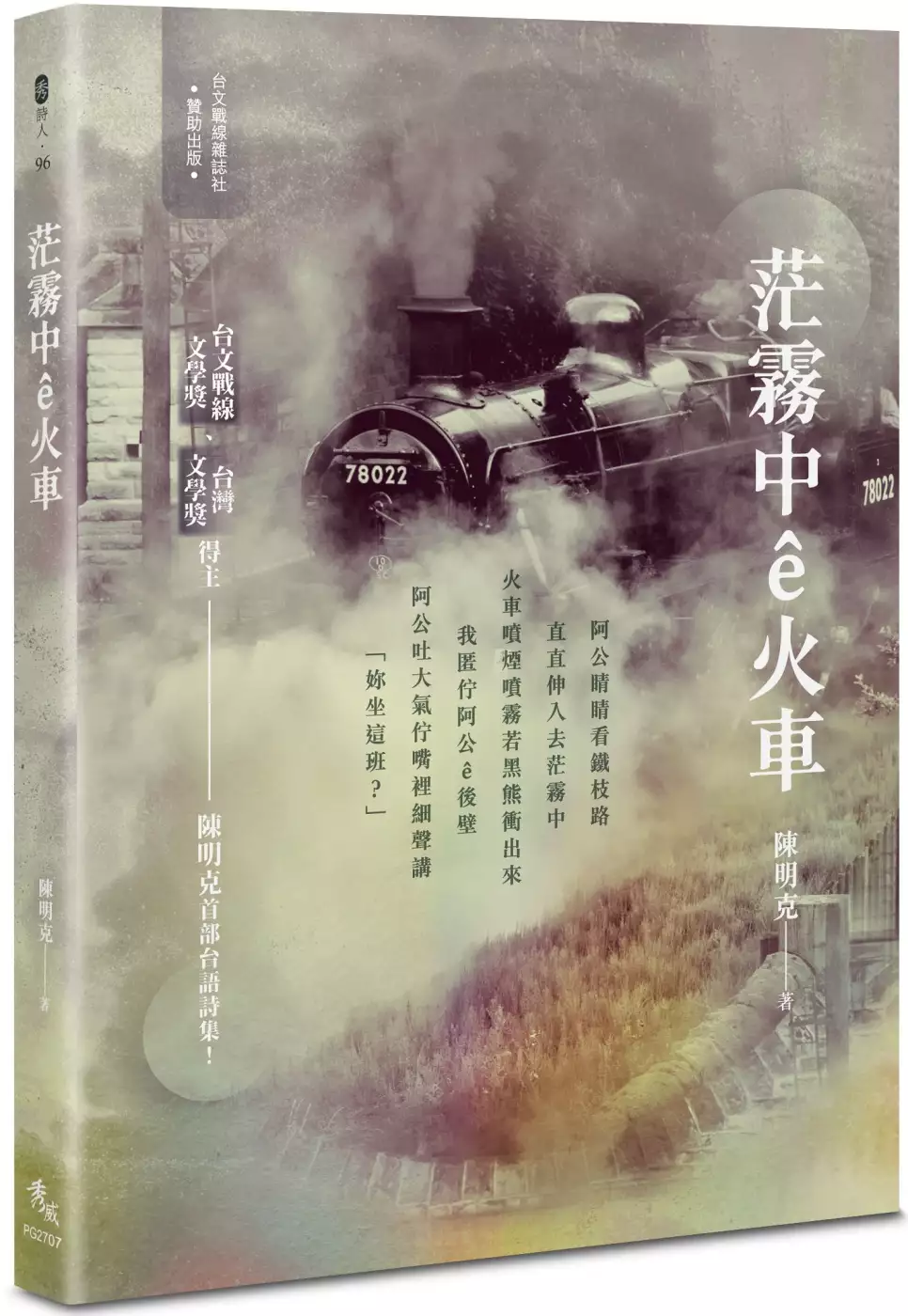

木棉葉脈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳明克寫的 茫霧中ê火車 和王國安,李敏忠,李敏勇,張靜茹,陳鴻逸,陳瀅州,葉連鵬,彭瑞金,蔡孟文,鄭烱明等的 點燃臺灣文學的火種:彭瑞金與台灣文學研討會論文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站給我以下植物的簡介! @ iso 8601 - 痞客邦也說明:請問:{黃金風鈴木的葉序和葉脈} {木棉的葉質} {吉貝木棉的葉質和葉脈} ... 木棉菌,木棉糖木棉,葉序,鳳凰木,構樹,艷紫荊,福木,馬拉巴,樟樹,紅刺露兜樹,葉脈.

這兩本書分別來自秀威資訊 和豐饒文化所出版 。

國立臺北護理健康大學 生死與健康心理諮商研究所 郭瓈灔所指導 林玉臻的 具創傷經驗的諮商心理師替代性創傷經驗之研究 (2021),提出木棉葉脈關鍵因素是什麼,來自於替代性創傷、創傷經驗、諮商心理師。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系碩士在職專班 須文蔚所指導 馬嶔的 飲食書寫中採集與耕作經驗之研究 (2021),提出因為有 飲食書寫、採集、耕作、紀實文學的重點而找出了 木棉葉脈的解答。

最後網站长果木棉_百度百科則補充:是木棉科、木棉属落叶大乔木,高达20米,树干无刺;幼枝具刺或否。 ... 研究表明发达的主脉有利于水分和养分的运输,长果木棉主叶脉发达体现其对水分的有效运输,同时 ...

茫霧中ê火車

為了解決木棉葉脈 的問題,作者陳明克 這樣論述:

『阿公講,阿雄約美雲佇車頭相等 欲去看海 阿雄佇車頭前遇著一陣兵仔 伊看著美雲予火車載走 進去茫霧中 美雲一遍閣一遍叫伊』 獲頒多項文學獎的資深詩人陳明克,著作多元,包括詩集、小說集等。本作集結14年間(2008-2021)的台語詩作共107首,主題囊括日常、旅行、登山所見之自然景物,進而感悟昇華,以及從生活中、歷史中,對人生的深刻感觸。 綜述本詩集,包括:敘物短詩〈隱密ê溪〉,「花園花一蕊一蕊開/花葉頂面露水閃熠」,景物栩栩如生、歷歷在目;抒情的思辯詩〈田膨花〉,「啥物時陣我/煞變成/伊的田膨花」,探求物象、人事的意義;或統合敘事與抒情二者〈茫霧中

ê火車〉,「阿公神神坐佇桌邊掀冊/越頭替我拭目屎/提糖含予我/『查埔囝仔袂使哭/咱來去看火車』」;或〈窗仔門〉,「董仔揣你 唸經理講/毋盡心盡力作工課/欲按怎生存?」,對人性、歷史、環境等的深思反省。 閩南語詩的意境、具象化的景物、盈盈的情感,宛如進入一幅幅畫作中,細細品味。 本書特色 1. 「台文戰線文學獎」、「台灣文學獎」得主,陳明克首部台語詩集! 2. 台語詩作共107首,閩南語詩的意境、具象化的景物、盈盈的情感,宛如進入一幅幅畫作中! 名人推薦 宋澤萊(作家) 方耀乾(國立臺中教育大學台灣語文學系特聘教授)

具創傷經驗的諮商心理師替代性創傷經驗之研究

為了解決木棉葉脈 的問題,作者林玉臻 這樣論述:

本研究主要探討具創傷經驗的諮商心理師替代性創傷經驗,關切於其如何覺知、因應與調適替代性創傷經驗,以及了解諮商心理師過往的創傷經驗與替代性創傷經驗之互動樣貌。是以,本研究採用現象學取向的質性研究方法,並透過半結構化深度訪談,探究三位研究參與者之替代性創傷經驗。研究結論如下:壹、替代性創傷之本質一、替代性創傷是創傷治療中不可避免的職業傷害。二、覺察替代性創傷之重要樞紐:具備替代性創傷知識概念與敏感度。三、新手心理師與替代性創傷的一體兩面:投入熱情與易受影響。四、療癒替代性創傷需有意識地進行調適。貳、在修通創傷之路上的諮商心理師與其替代性創傷經驗之互動一、過往的創傷推動人們走向助人之路。二、替代性

創傷彷彿一面鏡子,映照出個人創傷修通的位置。針對本研究之結果提出對創傷治療工作的實務建議:重視諮商心理師修通個人創傷經驗;了解替代性創傷可能之影響,提供有創傷及替代性創傷專業背景之督導;諮商心理師養成過程宜增加對個人生命經驗之自我覺察。

點燃臺灣文學的火種:彭瑞金與台灣文學研討會論文集

為了解決木棉葉脈 的問題,作者王國安,李敏忠,李敏勇,張靜茹,陳鴻逸,陳瀅州,葉連鵬,彭瑞金,蔡孟文,鄭烱明等 這樣論述:

本論集為2017年靜宜大學台灣文學系舉辦之「台灣文學的燃點:彭瑞金教授與台灣文學學術研討會」會後修訂之論文集結作品,共計收錄7篇論文,另收錄該會專題演講綱要、主題對談發言紀錄及專題演講發言紀錄各1篇。 本書主題以「台灣文學史及其書寫」、「台灣文學評論」、「本土化文學運動與地方文史工作」等三大面向,來探討彭教授對於台灣文學的貢獻與成就。 本書付梓,除了感謝彭瑞金教授長期致力於台灣文學研究,推動文學、文化運動不遺餘力,對於台灣文學發展有卓著貢獻之外,期待台灣文學能更加茁壯,永續長流。

飲食書寫中採集與耕作經驗之研究

為了解決木棉葉脈 的問題,作者馬嶔 這樣論述:

本研究聚焦於臺灣現代飲食書寫中,參與採集與耕作經驗的六位作者,經歷食材的觀察、探究與採製烹調後,對於書寫主題、內容與表現手法所產生的影響。經研究得知,採集與耕作能豐富紀實文學,除了尊重在地與依循季節的飲食方式外,採集與耕作亦能換回童年記憶以及與親友的情誼。擴展飲食書寫在感官與抒情美學外,兼具自然、土地及生態永續等議題的知性軸線。本文共分五章,綜述飲食書寫的整體脈絡,再分別探究具採集、耕作經驗者的作品特色。第一章從現有研究資料中,梳理飲食書寫研究之發端與範疇,以及關於作家採集、耕作經驗的先行書寫研究。第二章先綜觀臺灣整體的飲食書寫流變與特徵,再進入採集與耕作對飲食文學的影響。第三章聚焦於具採集

經驗的飲食書寫研究,以關注於野菜蔬果認識與採集的凌拂、劉克襄與方梓為主要研究對象。第四章聚焦於具耕作經驗的飲食書寫研究,以實際投入耕種的蔡珠兒、丘彥明與張詠捷為主。第五章為統整性總結,分別就採集與耕作的飲食書寫,探討其共同點與差異點。

木棉葉脈的網路口碑排行榜

-

#1.無題

透過陽光迷失在交織如網的葉脈裏,時間好像靜止了。 ... 做帽子,用脂胭樹的種子畫腮紅,用短葉水蜈蚣做戒指,用瓊崖海棠玩彈珠,用林投葉做喇叭,用木棉花當成飛彈, ... 於 www.momoshop.com.tw -

#2.Say Trees! 第三節——人人都是樹木監察員 - MaD.asia

如木棉、白千層等樹木皆有十分顯著的花果,易於辨認。 ... 除了五花百門的葉形,樹葉的編排方法、葉緣、葉脈、葉尖等也是重要的線索。(註一). 於 www.mad.asia -

#3.給我以下植物的簡介! @ iso 8601 - 痞客邦

請問:{黃金風鈴木的葉序和葉脈} {木棉的葉質} {吉貝木棉的葉質和葉脈} ... 木棉菌,木棉糖木棉,葉序,鳳凰木,構樹,艷紫荊,福木,馬拉巴,樟樹,紅刺露兜樹,葉脈. 於 sex1014013.pixnet.net -

#4.长果木棉_百度百科

是木棉科、木棉属落叶大乔木,高达20米,树干无刺;幼枝具刺或否。 ... 研究表明发达的主脉有利于水分和养分的运输,长果木棉主叶脉发达体现其对水分的有效运输,同时 ... 於 baike.baidu.com -

#5.生物學參考題庫

每年省中前的木棉花開時,葉子早都掉光了,只見光禿禿的樹枝上開滿了橙紅色的木棉花 ... 速率不等所造成的(B)韌皮部是輸送養分的組織(C)葉脈是葉內的維管束組織(D)木本. 於 dbt.cust.edu.tw -

#6.戀戀臺北行道樹:街道之美 - 臺灣記憶

黃脈刺桐─葉脈黃斑當名片頁106. 羅比親王海棗─袖珍可愛頁110. 櫻樹─風景萬種頁115. 美人樹─木棉的近親頁119. 印度紫檀─開上樹稍的黃色花丘頁124. 於 tm.ncl.edu.tw -

#7.擬尺蠖-竹芋 - 農業知識入口網

擬尺蠖(Cabbage looper) 學名:<i>Trichoplusia ni </i>Hubner 為害習性:卵散生於葉背。幼蟲倒懸爬行於葉背,取食較幼嫩葉片,但並不將葉片完全吃盡,只吃葉脈中間的 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#8.CN201518769U - 一种变色叶脉花 - Google Patents

CN203675686U 2014-07-02 木棉树盆栽结构 ; CN103891937B 2016-03-30 单枞尖头多瓣茉莉花茶的制备方法 ; CN201518769U 2010-07-07 一种变色叶脉花 ; CN108162668A 2018-06-15 ... 於 patents.google.com -

#9.植物醫學期刊 - 中華植物保護學會

葡萄座腔菌屬病原菌為引起台灣木棉潰瘍病與苦楝流膠病之可能病原。 ... 莊文馨、王怡瑾、王惠亮(2016)。九重葛黃化葉脈鑲帶病毒全長度基因序列之分析。 於 www.pps.org.tw -

#10.範本檔 - Loxa 教育網

葉面有細毛葉脈是網狀脈葉形是橢圓形葉緣平滑。 ( ) 下面哪一種植物植物的莖和其他三種 ... 樟樹吉貝木棉樹黃花酢漿草大王椰子。 ... 木瓜樹吉貝木棉朱槿槭葉牽牛花。 於 sf1.loxa.edu.tw -

#11.Bombax ceiba L.|木棉 - Shiu-Ying Hu Herbarium

Bombax ceiba L. 木棉. Home; Pro-Factsheet; Bombax ceiba L. 木棉. Family. Bombacaceae 木棉科 ... Palmately veined 掌狀葉脈. 於 syhuherbarium.sls.cuhk.edu.hk -

#12.小珮老師的〝自然城市〞 - 優學網

黃金葛的葉形為心形,葉脈為網狀脈,葉緣平滑,葉序為互生。 08-27 20:11 林珮如. 木棉. 木棉的葉子為小葉排列如手掌 ... 於 tw.class.uschoolnet.com -

#13.基隆市立中山高中國中部自然科學科第二次段考試卷___年

細胞壁(B)葉綠體(C)角質層(D)葉脈。 8. ( )為了讓水蜜桃長得又大又甜,爺爺定期施肥(水溶 ... ( )木棉在秋冬時葉片落盡,請問這個時候木棉的養分. 從何處而來? 於 csjh.kl.edu.tw -

#14.高雄市私立正義高中108學年度第二學期國一生物第二次段考試 ...

解析:木棉是5片花瓣,網狀葉脈的雙子葉植物. 13.(C). 甲:屬於植物界--維管束植物-種子植物一被子(開花)植物,如杜鵑. 乙:屬於植物界--維管束植物-種子植物一裸子植物, ... 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#15.什麼是天然纖維? What are natural fibres? - 全球紡織資訊網

... 的植物纖維,以棉、麻為代表,另可包括木棉(kapok, 由常綠高大喬木類的木棉 ... 麻纖維中,利用葉脈纖維且經濟上比較有實用價值的是劍麻和蕉麻。 於 www.tnet.org.tw -

#16.木棉

木棉 別名班芝樹、攀支花,為落葉大喬木,原產於印度,高達十餘公尺,樹幹有瘤刺,長成 ... 另外,將木棉的葉子向外折斷,只留下掌狀的葉脈,再撿起地上的樹枝靠著葉脈 ... 於 w3.dhps.tp.edu.tw -

#17.木棉

木棉 之葉片較大且枝條硬挺有陽剛氣息,是為『英雄樹』; 而『美人樹』則葉片較小,且枝條稀疏而柔美細弱,故以美人名之。而且,美人樹的 ... 於 sowhc.sow.org.tw -

#18.精品玉蘭葉脈真樹葉樹葉子裝飾葉子手工畫畫葉脈書籤葉脈買2送1

歡迎來到淘寶新亮點乾燥花裝飾,選購精品玉蘭葉脈真樹葉樹葉子裝飾葉子手工畫畫葉脈書籤葉脈買2送1, 爲你提供最新商品圖片、價格、品牌、評價、折扣等信息, ... 於 world.taobao.com -

#19.< 背面還有題目喔! > 新北市板橋區莒光國民小學108 學年度第一 ...

牛花的莖會攀附在物體上○4 木棉的莖. 很粗壯,表面很光滑,顏色是綠色的。 ... ○1葉序○2葉形○3葉緣○4葉脈. 4.美美發現植物果實內的種子數量不同,請依照. 於 www.jges.ntpc.edu.tw -

#20.樹之美 - 嘉義市政府建設處

學名:Bombaz ceiba; 科名:木棉科(Bombaceae); 特徵:原產於印度、中國與馬來西亞等 ... (不規則白斑)、"Percellii"(沿葉脈羽狀白斑)、"marmorata"(白色斑點)三種。 於 economic.chiayi.gov.tw -

#21.自然童玩DIY | 誠品線上

動手DIY:芒果果核做螺旋槳直升機,林投葉編小喇叭,桂花葉做葉脈書籤,大葉桉 ... 桉項鍊006 02 木鱉果來自天堂的果實012 03 木玫瑰永恆的愛018 04 木棉飛彈022 05 ... 於 www.eslite.com -

#22.鯉魚潭水庫--與植物交朋友@山丘文

她和木棉一樣也會有棉毛. 美人的美通常會招蜂引蝶 ... 木棉的葉子比較大、樹型較陽剛,所以有「英雄樹」稱號 ... 看到竹子,老師要我們觀察葉脈. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#23.一次把这100种· 常见植物说清楚! - 知乎专栏

木棉 是一种在热带及亚热带地区生长的落叶大乔木,高10-25米。 ... 叶大,厚纸质,多聚生于枝顶,叶脉在近叶缘处连成一边脉。花数朵聚生于枝顶,花冠 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#24.種子盆栽- 木棉 - nidBox親子盒子

木棉 ~ 花開的時候真是吸引人六月, 有事外出… ... 聽到有些老人家在抱怨木棉棉絮讓他們終日戴著口罩木棉?? 真的嗎? ... 連葉脈都圈成一個愛心的形狀呢. 於 mypw1221.nidbox.com -

#25.玉蘭葉脈花1090903_11(木棉種子心).JPG - 痞客邦

玉蘭葉脈花1090903_11(木棉種子心).JPG. 玉蘭葉脈花1090903_11(木棉種子心).JPG. x0. 於 jsy247.pixnet.net -

#26.植物

比較玫瑰和木棉的莖有甚麼不同? ... 葉脈. 葉柄. 把下麵植物的葉的主要部分寫在 內。書P.47 ... 葉脈. ‧是葉片的組成部分. ‧所有葉都有葉脈. ‧負責運輸水分和養料. 於 www.edsf.edu.mo -

#27.YUAN MAGAZINE 國寶人物

疊、錯落有致,葉脈與花穗的細節清晰可. 見,沐浴於金黃暮色掩映之中,更加 ... 木棉花. 前面兩株木棉樹以貼乾漆片方式處理. 木棉花,後兩株則以漆繪畫出木棉花,並. 於 www.taipower.com.tw -

#28.馬拉巴栗 - 中文百科知識

別名:大果木棉、栗子樹、中美木棉、美國花生,在台、港、粵等地又稱之為“發財樹”。 ... 黃葉現象,特點是幼葉明顯,老葉較輕,葉肉黃色,葉脈綠色,並形成典型網路; ... 於 www.jendow.com.tw -

#29.通識教育實驗單元

葉:葉近生,葉柄僅基部有鱗片,栗黑色,葉片長卵圓形,二回羽狀;互生,葉脈扇狀分叉 ... 果:木棉的果實為蒴果,橢圓形,五、六月份成熟會裂開,種子黑色帶有棉絮。 於 microbiology.scu.edu.tw -

#30.生物第一冊-2-3-從細胞到個體(重點整理)

【解析】:葉脈是組織;蘋果是器官;維管束是組織;柚子樹是個體。 ... (2) 就木棉樹的構造而言,以上各層次關係由小而大排列為何? 於 camdemy7.pixnet.net -

#31.埔心國小校園植物

我們也可從葉子的葉脈來分辨,若葉脈是呈現平行狀,則為單子葉植物;若葉脈為網狀,則屬於雙子葉植物。裸子植物的特色是種子 ... 木棉科, 馬拉巴栗. 五加科, 鵝掌藤. 於 web.pses.chc.edu.tw -

#32.【卡瓦蛋糕工場】班蘭起司捲/木棉乳酪蛋糕/雅蕾夾心 - 窩客島

第一次吃班蘭起司捲,那是瞎蜜東東阿! 店家將台灣斑蘭葉拌入卡瓦蛋糕斑蘭起士捲,翠綠葉脈成了天然的染色劑. 於 www.walkerland.com.tw -

#33.Early spring

市區內另一種廣泛種植的木棉樹也出現了明顯的變化.木棉樹每隔一米橫伸 ... 大塊葉,葉脈作放射狀的血桐也正開花,不過花朵隱藏在葉的後面,不宜察覺. (文:Leon ) 於 hktree.com -

#34.綠化美化(高雄區農業改良場)

綠化美化文圖張森松馬拉巴栗為木棉科大果木棉屬的中小型喬木,經常見的印度木棉樹算是 ... 另外,成熟葉片可泡水中數週,使葉肉腐爛,用水沖刷洗淨,取得網狀葉脈, ... 於 www.kdais.gov.tw -

#35.樟樹葉脈的評價費用和推薦,EDU.TW、FACEBOOK和網紅們 ...

感謝兩位年輕的分類學朋友,幫我一棵樹、一棵樹反覆識別。 「土樟」不是「樟樹」,「樟樹」不是「牛樟」。你看,葉子的形狀有沒有波浪、葉脈的 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#36.【書訊】山.城草木疏:綠活筆記

而種子的形狀、幼株的冒芽、花開的瓣數、葉脈的股理… ... 《山童歲月》、《童詩開門》、《中國兒童寶庫──六朝志怪》、《木棉樹的噴嚏》、《帶不走的小 ... 於 hiking.biji.co -

#37.木棉

走,現在就讓我們再陪著你一起進入植物的世界,一探木棉樹的奧秘吧。 首先,找找看我藏在學校的哪個角落: ... 葉脈的組合方式是 □網狀脈 □平行脈 □羽狀脈. 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#38.3上1 植物的身體Diagram - Quizlet

葉脈 是網狀脈的植物,它們的葉子都是以對生的方式生長在莖或枝條上。 ... 葉脈. Definition. 葉面上的紋路稱為什麼? Location. 葉脈 ... 木棉的莖表面有什麼? 於 quizlet.com -

#39.手寫字乾燥花作品圖像創作各種藝術媒材的嘗試 - Instagram

【植物描繪】 板橋火車站外種著一排木棉樹去年四. 【植物描繪】 端午節當然是要畫艾草囉! 平日也 ... 【植物描繪】 含苞的重瓣朱槿這次練習葉脈的描繪 #. 於 www.instagram.com -

#40.大花紫薇 - 東海環境教學資源中心

緬梔(雞蛋花) · 馬拉巴栗 · 木棉 · 苦楝, 大花紫薇, 山櫻花 · 鳳凰木 ... 對生,橢圓形,可達20公分,長葉橢圓形或長披針狀,長15-25公分,先端銳形,鈍頭,葉脈顯著。 於 thugo.thu.edu.tw -

#41.觀木棉‧悟人生

本校有優良的自然環境,植物種類繁多:木棉 ... 木棉樹一直見證着鳳溪學校的變遷。木棉從一顆種子 ... 2) 品嚐嘗五花茶、酸鹼度測試及製作葉脈書簽等實驗,提升學. 於 www.hkedcity.net -

#42.超过80 张关于“树锦葵”和“锦葵”的免费图片 - Pixabay

木棉, 荆棘, 部落, 树, 木棉树绿, 树干, 绿色, ... 菩提叶, 落下, 黄色, 叶子着色, 叶脉, 静脉, 照耀, ... 木棉, 带刺的树, 刺激, 锦葵植物的土耳其, 不寻常. 於 pixabay.com -

#43.基隆市七堵國民小學九十七學年度第一學期三年級自然第一次 ...

下列哪一種植物的葉脈是一條條平行的直線呢?(1)洋紫荊(2)榕樹(3)棕 ... (1)葉緣(2)葉脈(3)葉形(4)以上這三種特徵都可以利用。 ... (1)松樹(2)咸豐草(3)木棉(4)榕樹。 於 www.jdes.tc.parent.tw -

#44.南投/草屯第一名景九九峰馬拉巴栗花開 - 聯合報

馬拉巴栗又名發財樹、美國花生、招財樹、瓜栗,屬木棉科馬拉巴栗屬的植物。馬拉巴栗樹冠優美,且生性強健, ... 葉子為製作葉脈標本的良好材料。 於 udn.com -

#45.木棉科

科 別:木棉科Bombacaceae. 學 名:Pachira macrocarpa (C.&S.)Schl. ... 別 名:大果木棉、美國花生 ... 種子可製罐頭。葉子為製作葉脈標本的良好材料。 於 163.20.93.19 -

#46.請問芳名 - 中華日報

櫻花、木棉、風鈴木、紫藤、花旗木、石斛蘭下場,送走一季燦爛春花,那端 ... 千嬌百艷花朵吸睛,落葉枯枝別有意境,遠望樹形姿態,近看葉脈紋理, ... 於 www.cdns.com.tw -

#47.苦楝、風鈴、木棉迎初夏—總務處告訴你 - 明道大學MDU

... 深綠色,下面淡綠色,幼時有星狀毛,稍后除葉脈上有白毛外,余均無毛。 ... 木棉(學名:Bombax ceiba),又名攀枝花、紅棉樹、加薄棉、英雄樹、 ... 於 www2.mdu.edu.tw -

#48.馬拉巴栗 - 鶯歌區公所- 新北市政府

... 學名:Pachira aquatica; 目:錦葵目 科:木棉亞科原產地:中美洲、南美洲; 用途: ... 葉子為製作葉脈標本的良好材料;根具粘液,可作造紙之膠料或漿糊。 型態: 於 www.yingge.ntpc.gov.tw -

#49.新和國小校園植物心智圖 - Coggle

... 麵包樹, 木棉樹, 桂花), 果園區(芒果, 龍眼, 香蕉), 步道區(茄苳:, 大花紫薇, ... 落葉喬木,單葉,橢圓形葉片,葉脈明顯,紅色杯狀花萼, 6 杖分離花瓣紫紅色。 於 coggle.it -

#50.木棉- 维基百科,自由的百科全书

木棉 (学名:Bombax ceiba),又名攀枝花、紅棉樹、英雄樹、斑芝、斑枝(漳腔词典注音:ban 1-6 zi 1 )及瓊枝,是一種在熱帶及亞熱帶地區生長的落叶大乔木,高約10—25米。 於 zh.wikipedia.org -

#51.席德進 - 中誠拍賣

《怒放的木棉花》成於1980年,燦紅的花朵伴以綠葉,色感濃烈、娟麗大氣。 ... 席德進精準地勾勒出昂然向上的葉脈輪廓,線條穩健剛勁、毫不拖泥帶水,迅捷自如的筆觸 ... 於 www.art106.com -

#52.植物的觀察

如木棉o莖上是否有皮孔? ... 作用主要都在葉肉進行,所以葉子是植物最重要的營養器官o觀察葉子的順序是:葉形→葉序→葉緣→葉片先端與基部→葉脈→其他(鄭元春,民86)。 於 www1.nttu.edu.tw -

#53.鄉土植物- 高雄市

... 2公尺,平滑或具刺,挺出水面;葉片徑20~60cm,扁圓形或盾狀,全緣而呈波狀,中心呈杯狀,膜質,粉綠色,葉脈由中心向四方射出。 ... 科名:, 木棉科(Bombacaceae). 於 ejournal.nricm.edu.tw -

#54.長果木棉 - 求真百科

是木棉科、木棉屬落葉大喬木,高達20米,樹幹無刺;幼枝具刺或否。 ... 研究表明發達的主脈有利於水分和養分的運輸,長果木棉主葉脈發達體現其對水分的有效運輸,同時 ... 於 www.factpedia.org -

#55.國小自然3上_01植物的身體| Fun Quiz - Quizizz

Q. 葉脈是指葉子的哪一項外形特徵? answer choices. 顏色. 表面的紋路. 於 quizizz.com -

#56.台南學甲【東陽國民小學】羊蹄甲火焰木木棉 - 潔妮食旅生活

葉為奇數羽狀複葉,對生,上下層呈十字交叉,長約50 公分,葉脈凹狀極明顯,卵狀披針形或長橢圓形。花自枝條端結蕾,花苞萼片向內彎曲聚生,呈圓形,小花 ... 於 janice.life -

#57.布料的纖維種類簡介 - 力上西服

(1) 種子纖維:棉、木棉。 (2) 韌皮纖維:亞麻、大麻、苧麻,黃麻。 (3) 葉脈纖維:馬尼拉麻、紐西蘭麻、西薩爾麻、瓊麻、鳳葉等。 (4) 果實纖維:椰子纖維。 於 lih-shang.com.tw -

#58.馬拉巴栗0

馬拉巴栗,大果木棉、美國花生、美國土豆、南洋土豆、發財樹,瓜栗(中國植物誌) ... 其他:葉子為製作葉脈標本的良好材料;根具粘液,可作造紙之膠料或漿糊。5. 於 kplant.biodiv.tw -

#59.馬拉巴栗 - 大智慧養生休閒農場

大果木棉、美國花生、美國土豆、南洋土豆、發財樹,瓜栗(中國植物誌). ‧原產地: ... 其他:葉子為製作葉脈標本的良好材料;根具粘液,可作造紙之膠料或漿糊。5. 於 www.wisdomlohas.com.tw -

#60.台灣山白蘭 - A.PAO garden

簡誌:多年生具長走莖的草本,40-110 cm,莖稍為下垂。基生葉厚,具長柄,葉脈掌狀、五出脈。莖葉明顯三出脈,有時五出脈,葉卵 ... 於 plant.apaostudio.com -

#61.*台灣造花* 【飾品】~ 枯葉21~*韓國製/葉片葉子銀葉脈手作 ...

台灣造花* 【飾品】~ 枯葉21~*韓國製/葉片葉子銀葉脈手作小物配件手工DIY/手機項鍊掛飾點綴貼飾. 尺寸(cm):長約5 *寬約3 數量:5個/包 地址:台北市新湖三路15號(內 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#62.義守大學校園喬木圖鑑

緣而基部具刺齒狀,葉脈表面凹下,背面隆起。花 ... 吉貝木棉–具瘤刺初綠樹幹. 吉貝木棉–掌狀複葉 ... 別名:大果木棉、美國花生、發財樹、瓜栗. • 原產地:中南美洲. 於 www.isu.edu.tw -

#63.桑樹病害病徵檢索(苗栗區農業改良場)

一)根為木棉狀或膜狀的紫褐色的菌絲束纏繞… ... 二)根由白至灰白色木棉絲羽毛狀的菌絲束纏繞… ... 葉脈旁有多角形稍有灰黃色的病斑,葉有煤狀的黴… 於 www.mdais.gov.tw -

#64.園區植物 - 立法院民主議政園區

木棉 樹種照片04. 木棉. 樹名, 木棉. 學名, Bombax ceiba L. 科屬, 木棉科木棉屬. 別稱, 芝樹、斑芝棉、紅棉、英雄樹、攀枝花、渦木。 型態, 落葉大喬木,高可達30公尺 ... 於 daap.ly.gov.tw -

#65.【卡瓦蛋糕工場】班蘭起司捲/木棉乳酪蛋糕/雅蕾夾心 ...

第一次吃班蘭起司捲,那是瞎蜜東東阿! 店家將台灣斑蘭葉拌入卡瓦蛋糕斑蘭起士捲,翠綠葉脈成了天然的染色劑. 於 gn0930150655.pixnet.net -

#66.桂林國小總務處

木棉. 科別:木棉科. 學名:Bonbax ceiba. 別稱:班芝樹、攀支花 ... 將木棉的葉子向外折斷,只留下掌狀的葉脈,再撿起地上的樹枝靠著葉脈旋轉,就像是一個樹葉風車。 於 affairs.kh.edu.tw -

#67.木賊常識

一片完整的葉脈標本了。 本方法適用於那些較薄而韌性特佳. 的樹葉,常使用的有玉蘭花、楓葉、. 馬來巴栗、木棉、印度橡膠樹等等。 最後,則是染色和裝飾的工作了。 於 web2.nmns.edu.tw -

#68.種子纖維 - MBA智库百科

木棉 纖維因其使用性能的特點,多用於製作填充材料。 [編輯]. 相關條目. 韌皮纖維 · 葉脈纖維 · 果實纖維. [編輯] ... 於 wiki.mbalib.com -

#69.纖維基本分類 - 00-main3

1. 種子纖維(Seed Fiber):棉花(Cotton)、木棉(Kapok). 2. 韌皮纖維(Bast Fiber):亞麻(Linen)、黃麻(Jute)、大麻(Hemp)、苧麻(Ramie)等. 3. 葉脈纖維(Leaf Fiber): ... 於 monitor.textiles.org.tw -

#70.校園常見植物 - 國立臺南大學電機工程學系

可達1公尺,寬10-15公分,葉脈細且平行;孢子囊群沿著葉脈. 生長,單側開裂。嫩芽可供食用。 ... 形,葉脈三出,頭狀花序腋生 ... 分類:雙子葉植物木棉科Bombacaceae. 於 phpweb.nutn.edu.tw -

#71.中美木棉屬室內盆栽觀葉植物-照片素材(圖片) [3032917]

中美木棉屬室內盆栽觀葉植物-照片素材(圖片)(No.3032917)。您可在PIXTA上購買和銷售免權利金圖片、插圖和影片。 ... 室內植物葉脈pachira 38445584. 帕基拉對1933100. 於 tw.pixtastock.com -

#72.11月2, 2005 at 4:57 pm - 東華大學

繼啼泣之後燃燒成為戀那樣之路旁的木棉樹也在荒寂的心上再度地盛開。 ... 均計數不清的台階是細小而孱弱的燭光在密密分歧的葉脈中在迂迴之年輪的小路發出窒悶的亮光○ 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#73.馬拉巴栗| mysite - Wix.com

別名:大果木棉、美國花生、美國土豆、南洋土豆、發財樹,瓜栗(中國植物誌) ... 其他:葉子為製作葉脈標本的良好材料;根具粘液,可作造紙之膠料或漿糊。 於 anherjhs.wixsite.com -

#74.5折布料專區 - 喜佳網購中心

【網購獨家】夢木棉系列-轉啊轉小圈圈一起玩(2色/牛津). 定價NT$ 270. NT$ 270. 加入購物車 ... 蜂蜜檸檬蠟染系列-葉脈(5色). 定價NT$ 180. NT$ 180. 加入購物車. 於 www.cheermall.com.tw -

#75.國立興大附農森林科-校園樹木導覽

位置:【活動中心前、黑森林】. 木棉. 【樹名】, 木棉. 【學名】, Bombax ceiba L. 【科名】, 木棉科(Bombacaceae )木棉屬(Bombax). 【別稱】, 斑芝樹,斑芝棉,鍋木, ... 於 www.tcavs.tc.edu.tw -

#76.馬拉巴栗植物照片 - 嘉義植物園

別名:大果木棉、美國花生、美國土豆 ... 科名:木棉科(Bombacaceae) ... 庭園造景;木材可供作木漿及紙漿原料;種子可製罐頭;葉子為製作葉脈標本的良好材料。 於 cptfri.tfri.gov.tw -

#77.木棉 - 同德植物網-綠色大道

葉脈 :羽狀側脈:8~10對 ; 葉柄:2~5公分,紅褐色 ; 葉大小:長:10~15cm,寬:4~6cm ; 其它:1.樹幹有瘤刺 ; 2.側枝輪生. 於 host.tdjhs.tyc.edu.tw -

#78.不同木棉种源对干旱胁迫的生理响应-手机知网

而西双版纳湿热地区种源地上和地下生物量受干旱胁迫影响均较为严重,根冠比较小,抗旱能力较差。(4)由各种源根叶解剖结构知,木棉叶为异面叶,叶脉发达,根和茎肉质化,各种源均 ... 於 wap.cnki.net -

#79.第二站與綠色有約

每組撿一片葉子,請學生畫出葉子的形狀及葉緣、葉脈走向,畫完後把葉片揉一揉,聞聞看,有什麼味道?喜不喜歡這種味道? ... 掌狀複葉,如:木棉、掌葉蘋婆。2. 於 khmp.cpami.gov.tw -

#80.木棉科~馬拉巴栗 - 快樂の足

被子植物/木棉科. 別名. 大果木棉、美國花生、美國土豆. 原產地. 中美洲墨西哥、哥斯大黎加、南美洲 ... 葉子為製作葉脈標本的良好材料. 相關木棉科植物連結: ... 於 yuehchu66031888.pixnet.net -

#81.45. 觀察蘆洲區三民路上的行道樹「木棉」後,記錄如附圖

雙子葉植物的主要特徵為種子有二枚子葉;葉脈為網狀;根系有明顯主根,為軸根系;維管束組織排列成環狀且具形成層構造,因此根、莖可以長粗;花辦、花萼、花蕊等為4或5 ... 於 yamol.tw -

#82.校園植物導覽 - 二重國小

編號 植物名稱 科名 1 菩提樹 桑科 2 樟樹 樟科 3 榕樹 桑科 於 163.20.128.2 -

#83.美人樹 - Wikiwand

... 學名:Ceiba speciosa(舊學名Chorisia speciosa),別名:美人櫻、酒瓶木棉、美麗異木棉,為錦葵科木棉亞科爪哇木棉屬下的大落葉喬木。 ... 葉脈為羽狀側脈。 於 www.wikiwand.com -

#84.生物複習講義_REV_CH4 (一)生物運輸物質的方式

葉片的葉脈→莖→根. 根→莖→葉片 ... 榕樹、朱槿、木棉. 相思樹、台灣欒樹 ... 水由葉脈. 水蒸氣. 氣孔散失. 蒸散作用的用途:. (1) 幫助植物吸收水分. 於 www.phyworld.idv.tw -

#85.木棉 - Peter's Blog

木棉 是台灣常見的大型喬木,常被種植為行道樹,冬季落葉,春天長葉前開著滿樹的橙黃色或橘紅色的花,形成美麗的木棉道。 ... 光凸凸的植株也有它的美。 ... 木棉株高可達25公尺 ... 於 pkblog0438.blogspot.com -

#86.落地木棉的旋律@ 布丁叔叔:: 隨意窩Xuite日誌

木棉花 : 學名Bonbax ceiba , 英名:Cotton Tree 落葉大喬木 ... 還可以將木棉的葉子向外折斷,只留下掌狀的葉脈,再撿起地上的樹枝靠著葉脈旋轉,就像是一個樹葉風車。 於 m.xuite.net -

#87.棉花乾燥花花束大支手工鐵絲桿棉花配材天然木棉花 - 蝦皮

類型:花朵貨號:81 分類:葉脈乾燥花是否進口:否品種:棉花是否染色:已染色用途:花束包裝方式:opp袋規格:白色10支一包,粉色10支一包,紫色10支一包,藍色10支一包, ... 於 shopee.tw -

#88.第一課做田

節選自屈大均〈木棉〉. 注釋:○1攫挐:音ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ,搏鬥、爭奪。 ○2辛夷:植物名。落葉喬木,葉倒卵形,葉脈上有茸毛。花大如蓮,內白外紫,香味濃郁。 於 xmedia.ltcvs.ilc.edu.tw -

#89.臺灣海桐- 南門國小校園植物 - Google Sites

... 緣,上下兩表面都油亮,覆蓋厚層的臘質,臘質到達葉的邊緣形成鑲邊;葉脈不明顯,葉內含有揮發性的油酯,葉片揉後會發散出嗆鼻的味道,對天空看,葉脈透明、光亮。 於 sites.google.com -

#90.創作我的樹| 提報內容| 夥伴特區 - 綠色學校

能觀察校園中春天時樹木的變化,以青楓、櫻花和木棉樹為觀察對象。 ... 冒葉芽,老師請青楓樹組用冬天時蒐集的落葉,來拓印出青楓葉子的葉脈及葉形。 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#91.也有網狀脈。 (o )2.葉形是葉子的形狀,有橢圓

葉脈. □平行脈. ☑網狀脈. □平行脈. ☑網狀脈. (二)觀察植物莖的外形,請依照其外形特徵在□. 中打✓。(每個□ 1 分). 類別. 名稱. 項目. 木本莖. 木棉樹. 草本莖. 於 exam.naer.edu.tw -

#92.木棉花與梅花- Hsi Wei - Prezi

木棉 花絮掉下來. 民歌《木棉道》與木棉花相關,由馬兆駿作曲,歌詞第一句為「 紅紅的花開滿 ... 於 prezi.com -

#93.馬拉巴栗品種試驗檢定方法

二、 本檢定方法適用於木棉科(Bombacaceae) 馬拉巴栗屬. (Pachira)之品種。 ... 頂芽下第3 片葉最大小葉的葉脈兩側對稱的程. 度。 +*14.葉先端形狀. 於 pvr.afa.gov.tw -

#94.龍柏 - 中央大學

葉面平滑,全緣,革質,葉脈不明顯, 葉為濃綠色,無柄,無托葉. b1.gif 雄花序毯果狀,花為黃綠色,毬果碧藍色,並被有白粉。 b1.gif 耐旱,生長緩慢,低維護性植物 於 in.ncu.edu.tw -

#95.木棉

木棉 、攀支花、班芝樹 ; 葉緣:, 全緣, 質理:, 紙質 ; 葉脈:, 羽狀側脈, 葉色:, 正面綠, 背面淺綠 ; 葉柄:, 有柄,紅褐色, 葉片: 掌狀複葉, 小葉5~7片, ... 於 biogeo.ntnugeog.org -

#96.輔仁大學織品服裝學系中華服飾文化中心

木棉 Kapok. 其他other. 韌皮纖維bast fiber. 苧麻ramie. 亞麻flax. 黃麻jute. 大麻hemp. 其他other. 葉脈纖維leaf fiber. 鳳梨纖維pineapple. 瓊麻sisal. 蕉麻 ... 於 ctccc.tc.fju.edu.tw