木板架子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦布魯斯.戈德法布寫的 18種微型死亡:建立美國現代法醫制度的幕後推手與鮮為人知的故事 和JonathanSilvertown的 與達爾文共進晚餐:演化如何造就美食,食物又如何形塑人類的演化都 可以從中找到所需的評價。

另外網站被問及MUJI「設計理念」?無印良品之父生前如此回答令人驚奇也說明:上海的MUJI旗艦店裏,最吸引人的應該是一艘「破船」,不是誇張,因為整艘船很大,中間被設計成門店的入口,底部的木板像是「補丁」一樣地排列,船上還 ...

這兩本書分別來自木馬文化 和天下文化所出版 。

國立高雄師範大學 經學研究所 黃忠天所指導 曾美雀的 蘭嶼傳統屋保存現況暨維護活化運用研究 (2016),提出木板架子關鍵因素是什麼,來自於蘭嶼、雅美人、傳統屋、地下屋。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 林曉薇所指導 郭冠吟的 新竹市米粉寮產業文化及聚落空間轉變之研究 (2011),提出因為有 民宅、空間構成、聚落空間、米粉的重點而找出了 木板架子的解答。

最後網站楚漢之相爭 - 中國熱點則補充:劉邦只好忍氣吞聲接受封號,於四月領兵入漢中、並燒毀棧道(用木板架在懸崖上鋪成的道路),以示再也無意東出,以麻痹項羽。同年五、六月份,齊國貴族 ...

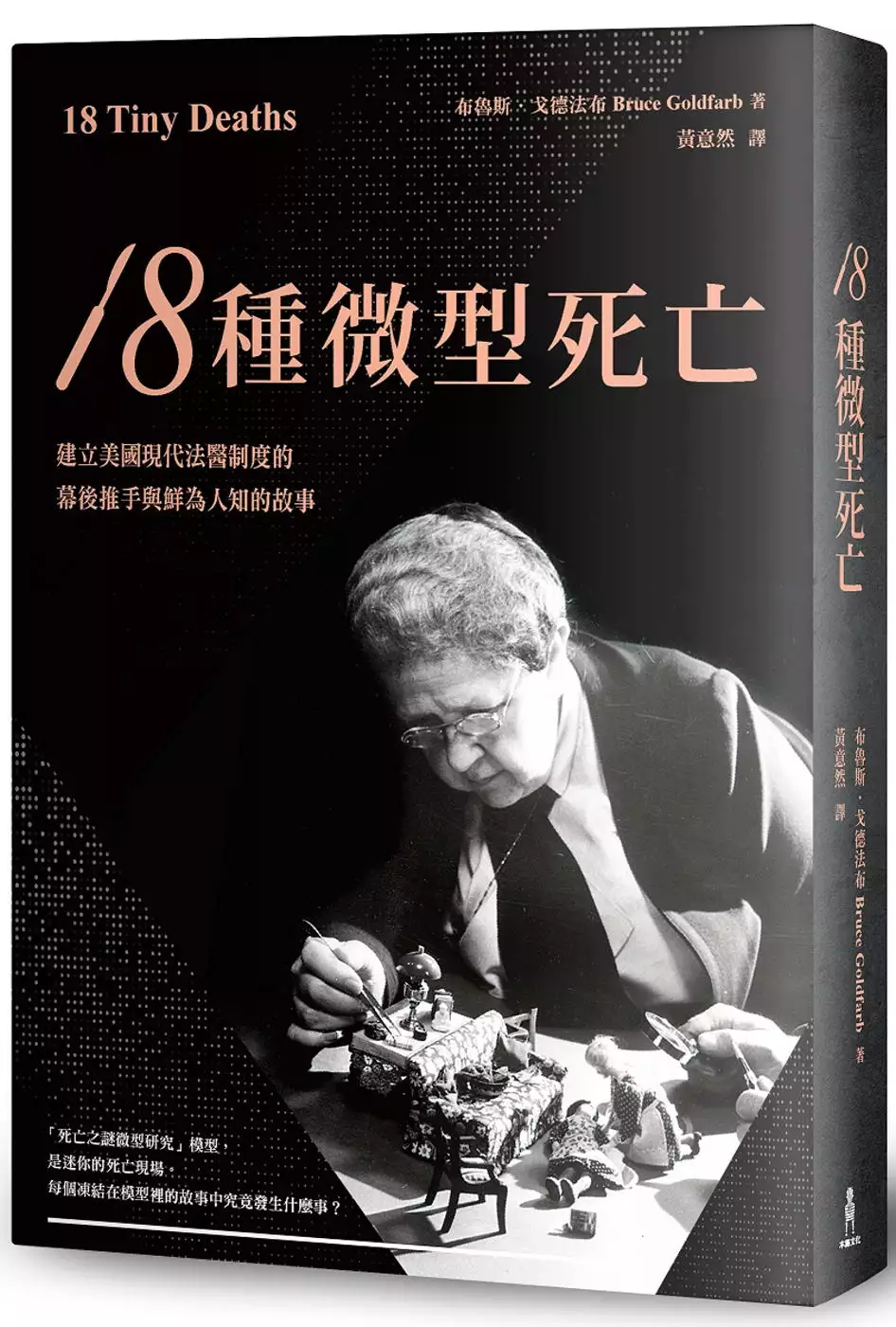

18種微型死亡:建立美國現代法醫制度的幕後推手與鮮為人知的故事

為了解決木板架子 的問題,作者布魯斯.戈德法布 這樣論述:

她,一個人,從無到有建立美國法醫學制度! 以十八座精巧逼真的死亡現場立體透視模型 揭開無人知曉的死亡之謎 ★美國法醫學之母生平首次披露 ★根據第一手史料與訪談撰寫 ★知名法醫權威茱蒂.梅琳涅克盛讚 ★亞馬遜讀者評價4.4顆星 ★法醫學發展史的一片重要拼圖 美國如今以無數犯罪小說、影集和電影風靡全球, 但卻少有人知,不到一世紀前,全美的法醫人數僅僅鳳毛麟角! 法蘭西絲.格雷斯納.李,為什麼會成為法醫學的推手? 看她如何運用財富、智慧與一雙巧手,建構美國的法醫制度! 法蘭西絲.格雷斯納.李(Frances Glessner Lee,1878~1962)

生於一個富有且極具影響力的芝加哥家庭,從小由父母請來的多位教師自學成長,優渥的生活讓她一輩子不需為生計煩惱。在她對暴力犯罪的調查產生了濃厚的興趣,並將其作為她一生的工作後,全心投入美國法醫制度的建立。 法蘭西絲對於推進法醫學的執著,打從一開始就是場戰鬥。當時的美國,對於非自然死亡的調查幾乎付之闕如,許多不明原因的死亡案件永遠無人知曉真相。驗屍官和驗屍醫生通常是酬庸、油水十足的肥缺,死亡鑑定領域腐敗不堪。 法蘭西絲除了利用她高明的社交技巧和家族財富,全方位推動醫學、警察、法律為組成鑑識科學的三大要素之外,最著名的便是她以精湛工藝製作的十八座「死亡之謎微型研究」立體透視模型。在美國因加

入二次大戰,國內物資貧乏的時候,她不計金錢與時間成本,讓這些微型死亡現場得以忠實呈現,成為培養鑑識人員最珍貴的教材。 直到晚年,法蘭西絲仍然站在哈佛醫學院鑲著木板的教室前面,對參加研討會的年輕人講述發展中的法醫學領域。儘管在世時她經常被描繪為喜歡做病態模型的有錢老奶奶,但她的同事及學生都知道她是位非常聰明、嚴格的改革家和老師,儘管身為女性,她卻是推動以科學方法調查意外死亡的改革家。 作者布魯斯.戈德法布目前任職於馬里蘭州法醫中心,他也是「死亡之謎微型研究」模型的保管者。他以《18種微型死亡》帶讀者回到上個世紀之交,結合歷史、科學和真實犯罪,講述一名女性永遠改變了法醫學面貌的故事。

本書特色 以平實中不失幽默的簡潔文筆,敘述一位偉大女性的不平凡一生。 藉由鉅細彌遺的鋪陳,讓主角的性格特質躍然紙上;帶著懸疑色彩的真實案件穿插其中,增添敘事層次,不僅讓閱讀過程如同小說一般引人入勝,亦能藉此一窺二十世紀前半的美國面貌,以及上流社會女性為打破性別藩籬所做的努力,是法醫學相關領域讀物從未見過的寫作角度。 得獎與推薦記錄 「本書是多年來利用第一手資料,包括法蘭西絲.格雷斯納.李本人的文件,進行歷史研究的成果。這故事講述的是一位固執、聰明、富有創造力、自學的女性如何埋頭奮戰,她的熱情為醫學與法律兩個領域帶來極大的影響……如這本引人入勝、令人回味不已的書將證明給你看

,法蘭西絲.格雷斯納.李應該是公認的現代法醫病理學實務之母。」──茱蒂.梅林涅克,《告訴我,你是怎麼死的》共同執筆人 「法蘭西絲.格雷斯納.李的死亡立體透視模型長久以來一直是令人著迷的作品;如今布魯斯.戈德法布這位最熟悉這些模型的人,寫了這本最完整可靠的報導,述說這些模型形成的過程,並介紹創造它們的那位複雜但令人折服的女人。這本書將會吸引所有對法醫學或犯罪調查歷史有興趣的人。」──瑞秋.門羅,《野蠻的慾望:四個關於女性、犯罪、癡迷的真實故事》(Rachel Monroe, Savage Appetites: Four True Stories of Women, Crime, and O

bsession)作者 「真正令人信服的傳記。」──科克斯書評(Kirkus Review) 「……迷人地描繪一位女性主義英雄和法醫先驅。能填補所有圖書館的真實犯罪藏書的空缺。」──《書單雜誌》(Booklist) 「戈德法布說故事的天賦,會讓那些喜歡充滿洞察力真實犯罪作品的讀者希望他能在這個領域寫出更多作品。《CSI犯罪現場》的粉絲會大吃一驚。」──《出版人週刊》 「戈德法布的作品條理清晰、研究充分,值得向喜好歷史和法律研究的讀者推薦。」──《圖書館雜誌》 「一部引人入勝且易於理解的編年史,記錄了法蘭西絲的生平和早年的科學發現。」──《華爾街日報》 「戈德

法布史無前例取得格雷斯納.李家人的文件,因此不僅能夠全面描繪她的生活和背景,更揭露了她對法醫學發展不為人知的影響層面......她為法醫學和醫學做出了真正而持久的貢獻。」──《科學》期刊(Science) 「《十八種微型死亡》將女性歷史和探案程序兩種元素結合在一部作品中,將同時吸引兩種類型的粉絲。」──《書架情報網》(Shelf Awareness) 作者簡介 布魯斯.戈德法布(Bruce Goldfarb) 曾獲獎項肯定的作家,他專攻科學、醫學、醫療保健的題材,曾經為美國全國性及地方性的報紙、雜誌、網路出版物撰寫文章。目前擔任馬里蘭州主任法醫師的行政助理,負責維護法蘭

西絲.格雷斯納.李的「死亡之謎的微型研究」模型。 譯者簡介 黃意然 台灣大學外文系學士、美國明尼蘇達大學新聞傳播學系碩士,入翻譯一行轉眼十餘年,近期譯作有《為失竊少女祈禱》、《愛的科學實驗》、《搖擺時代》等。 推薦序 導言 主要人物列表 1法醫學 2菁英的陽光街道 3婚姻生活和餘波 4罪案調查醫師 5志趣相投 6醫學院 7三腳凳 8李警監 9微縮模型 10哈佛謀殺案 11衰退與沒落 12死後 後記 致謝 美國法醫制度發展大事記 參考資料 註釋 推薦序 歡迎參觀紙上犯罪微型展,一窺現代法醫病理學發展的精采歷程 首先聲明,我是以一介推理小說迷的

身分,閱讀完《18種微型死亡:建立美國現代法醫制度的幕後推手與鮮為人知的故事》一書後,將感受到的衝擊刺激以及令我眼睛一亮的新鮮學習,化作推薦口吻邀請正在閱讀本文的您一同進入法蘭西絲.格雷斯納.李建構的宏大世界。 一開始接觸推理小說,強烈吸引我的有兩個元素:詭計和名偵探。這種類型作品多半會出現犯罪行為,暴力死亡是家常便飯,恐怖復仇、連續殺人更是見怪不怪,但這並不傷風敗俗也不至於引發大眾恐慌,因為每個人都曉得,犯人凶手不過是這場鬥智遊戲中的狡猾出題者,乍看不可能實行的謀殺巧藝、氣氛緊繃的推理時刻是最棒的考驗關卡,就算在怎麼摸不著頭緒,大可放心倚賴聰明的名偵探戳穿平庸如我沒發現的盲點,叫人意外

的結局真相總能帶來大大的滿足。 時間久了、閱讀量多了,我開始對故事裡埋藏的大小資訊產生好奇,關於時代的、文化的、社會的、專業技術的,尤其在犯罪偵查領域上,那可就不是小說家說了算,而是得將實際的研究方法、辦案程序、調查分工、法律制度等密密結合起來,《CSI犯罪現場》、《達文西密碼》、《大笑的警察》、《警官之血》這些作品之所以熱銷成功甚至名列經典,正具備了如是特質。身為小說讀者,雖然不必經過專業嚴謹的訓練就能愉快閱讀,但偶爾想進一步探尋,用Google 或Wiki檢索難免零星片段,若想要稍有系統地認識某一專業領域,書籍就是個好形式——《18種微型死亡》正是這樣的一本書,從傳奇人物法蘭西絲.格

雷斯納.李的生平經歷出發,擴及到法醫、鑑識、犯罪的近代發展概述。 這本書不純為美國現代法醫病理學實務之母的傳記,更不是專業教科書等級的法醫學圖書,目前擔任馬里蘭州主任法醫師行政助理的布魯斯.戈德法布,用他最特別的身分——「死亡之謎微型研究」模型保管者——也最平易近人的觀點,來談談李帶來的劃時代成就。 這裡的「微型研究」不是指研究範圍的大小或深淺,而是指如娃娃屋般的「微縮模型」。過去台灣曾引進田中達也、山田卓司的微型展(台灣微縮模型藝術家鄭鴻展的作品也很出色),本書不斷提及的「死亡之謎微型研究」,就是這種具體而微、小巧精緻的物件,只不過集中在命案現場的建構,主要作為研究訓練之用。

推理小說本質上是「倒果為因」的書寫,隱身其後的作家十分清楚真凶是誰、哪些無辜者扮演嫌疑犯(還常常是接下來的受害者)、誰的證詞其實是謊言煙霧彈、偵探會在哪個時刻靈機一動宣告破案云云,更遑論詭計的安排、線索的鋪陳、乃至命案現場的各種細節,都是為了服務讀者從起點愉快地走向終點、經歷一場美好暢快的旅程,萬萬不能出現看錯了寫漏了矛盾了的低級錯誤。真實刑案的調查可就不是如此了,很多時候可能僅有一次採證機會,有經驗的調查者會避免種種誤判、注意容易出錯的環節,但訓練單位怎有辦法保存一個個實際的犯罪現場供未來的犯罪偵查人員學習? 可是法蘭西絲.格雷斯納.李做到了。 她以手工製作的十八座微型犯罪現

場做為教具,噴濺的血跡、奪命的傷痕、打鬥造成的凌亂無一不缺,精細程度已臻藝術境界,那可不是依樣畫葫蘆地複製就好,而是在深知與犯罪相關的各個知識體系、熟悉檢警調查和法庭審判所需的技術制度之後,最精簡有效的呈現。正好反映出李如何從老舊跟不上時代的既有環境中,幾乎憑一己之力,從醫學、警政、法律三方面為美國建立堅實的法醫學研究與實務基礎——請注意她身處的年代(1878∼1962)與其性別,這是多麼不易!她的努力直接形塑了現今的犯罪調查以及推理故事書寫,影響力十分巨大。 或許這些深具故事性的小說影視創作也反過來影響了本書的撰寫,作者講述李的成就之餘緩緩道出有趣且重要的知識發展——這方面的專業我不敢

越界掛保證,可是從小說讀者的角度來說,肯定夠你興致勃勃地翻讀下去,一窺犯罪研究發展背後的精采歷程。 ◎冬陽(推理評論人) 導言 她的十八種微型死亡改變了整個世界 我初次見到法蘭西絲.格雷斯納.李的「死亡之謎微型研究」立體透視模型是在二○○三年,當時我還是個年輕的醫生,到巴爾的摩去面試馬里蘭州法醫中心的職位。長官大衛.佛勒醫生問我是否看過微型研究。我坦白告訴他我不知道他在說什麼。佛勒便陪我走進一間暗室,打開電燈。室內一角擺放了一堆小盒子,有些藏在床單下以防塵,我在這些盒子裡,發現了一個封閉在樹脂玻璃中,複雜精細而珍貴的,暴力與死亡的世界。 「死亡之謎微型研究」是迷你的死亡現場

。我仔細審視這些模型。在其中一個小房間,我注意到瓷磚地板上的圓點圖案和細緻得難以置信的花卉壁紙。另一間展示的是有廚房和雙層床的小木屋。閣樓裡有雪鞋,流理臺上有鍋子。我小時候玩過娃娃屋,經常懇求父親載我們去離家數小時車程的迷你模型店,為我自己的小小世界添購用品,但是我從未見過如此精緻的娃娃屋。為了幫娃娃製造盤子,我會拿出瓶蓋裡的塑膠襯墊。但是,在微型研究中的盤子是瓷製的。瓷!堆在廚房架子上的罐頭標籤以及報紙上的標題都清晰可辨。我忍不住盯著這些細節看。 當然,在這些細節當中還有飛濺到壁紙上的血跡,燒毀的床鋪上奇形怪狀焦黑的遺體,掛在繩套上頭部發紫的男人。這些不是普通的娃娃屋,不是孩童的遊戲。

我看到的是什麼?這些是誰做的?此外最令人注目的問題是:每個凍結在模型裡的故事中究竟發生了什麼? 我來巴爾的摩參加面試之前,先在紐約市法醫中心受過兩年法醫病理學家的培訓。我在那裡所受的部分訓練包括跟辦公室的法醫調查員一起去死亡現場,學習在現場要尋找什麼,在現場可能發現的東西,有助於告訴我最終確定的死亡原因及死亡方式,這是在突發、意外、暴力的事件中法律委派我們調查的任務。你在任何地方學習死亡調查的方法都是透過在職訓練。 儘管如此,未打聲招呼就進入某人家中,翻遍他們的醫藥櫃、垃圾桶、冰箱,雖說這是試圖查出他們為何躺在地板上死掉的過程之一環,但總是令人不自在,有種窺探他人隱私的感覺。紐約市

法醫中心的調查員是合格的專業人士,他們告訴我應該將注意力集中在何處,該注意看——以及嗅聞、傾聽、觸摸——哪些東西。醫藥櫃握有死者罹患哪些小病痛的證據。一大瓶制酸劑可能表示他們患有腸胃疾病,也可能指向未診斷出心臟病的線索。處方藥瓶可以顯示這些藥物是否按照指示服用,或是未充分服用,或者濫用。字紙簍內可能有未付的帳單、驅逐通知,或是丟棄的自殺遺書草稿。冰箱可能裝滿食物,也可能除了一瓶伏特加外別無他物。假如食物很新鮮,那麼屍體極有可能才剛過世不久。倘若食物腐爛……就可以在我們試圖確定死亡時間時,協助確認在死者身上觀察到的腐化程度。死亡現場裡的一切都是故事的一部分,在那裡發現的細節是最重要的。由於無法詢

問病人,因此現場的周圍環境將是我得仰賴的病史,隔天我會在停屍間進行法醫解剖,最後再將解剖的結果加入現場調查的發現當中。已故的查爾斯.赫希(Charles Hirsch)醫生是我的導師,長期擔任紐約市的主任法醫師,他告訴我們所有有幸為他工作的人,屍體解剖僅是死亡調查的一部分。 在紐約接受屍體解剖訓練時,我也學到現場調查的發現不一定會揭露真相,有可能毫不相干,或是誤導。在現場,死者手中握著槍加上目擊者說他意志消沉,暗示這是自殺;然而在停屍間,他裸露的皮膚上沒有火藥灼傷或火藥刺青,告訴我槍至少是在三十英寸外射擊的。他是遭到謀殺,現場被布置成自殺的樣子。在公寓裡死掉的女人看起來似乎是在睡夢中平靜

地死去。隔天在停屍間裡,她赤裸的屍體在解剖後顯示頸部無瑕的皮膚下有深色瘀傷,眼白處有點狀皮下出血,這些都是遭人勒斃的證據。我學到了在現場所見可以反映你在停屍間所看到的,但是無法取而代之。 凝視著封在微型研究裡獨特、無可比擬的現場,讓我回到歷史上死亡調查開始成為一門科學學科的時期,醫生才剛開始挑戰驗屍官與警探在區分犯罪行為和其他類型死亡方面的主導地位。這些作品的作者既是天才手工藝師又是醫學專家,她將自己的技藝結合在一起,創造出的東西不僅是科學,而且比藝術更深奧。這些展品的設計既實用又具有教育意義,並可以充分理解——但是對於每個現場的闡釋,可能會根據驗屍結果所提供的醫學資訊而有所不同。從上方

端詳房間內的娃娃而非會動的活人(或是不再活動、失去生命的軀體),讓你有時間和空間訓練眼力、注意細節。我領悟到這些微型研究正是我跟著紐約法醫中心的死亡調查員所做的在職訓練,只不過是以微型的方式進行。我從那些調查員在實物大小的公寓和房屋,以及公司與建築工地所學到的技巧,也可以在這裡同時從許多類型的現場和極微小的細節中磨練。創造出如此精巧、複雜、令人費解的場景必定得花費的時間與工夫,以及透過近距離觀察所能夠收集到的訊息量,皆令我驚嘆不已。 我初次看到這些藏在巴爾的摩法醫中心辦公室後面房間裡的立體透視模型時,這些模型已經存放多年,狀態並非很好。唯一的學生似乎是法醫室的員工,他們偶爾會帶訪客來參觀

,將這些模型當成歷史珍品。一般民眾無從看到。據我所知,儘管年代久遠、狀態不佳,這些模型仍用來訓練死亡調查員。儘管如此,我仍然覺得如此非凡的作品落得這種命運令人難過。 隨後幾年中,在巴爾的摩法醫中心的行政人員,亦是本書作者的布魯斯.戈德法布致力關心下,法蘭西絲.李關於「死亡之謎微型研究」經過修復、翻新,獲得妥善的維護。這些模型於二○一七、二○一八年在史密斯森研究學會展示,並且公開在書本、雜誌、網際網路上。這本書是多年來利用原始資料所做的歷史研究的成果,其中包括法蘭西絲.格雷斯納.李的論文。這個故事講述了一位固執、聰穎、富有創造力的自學女性如何沉浸在一股熱情當中,這股熱情為醫學界及法律界帶來

了無比深遠的影響。戈德法布說明了法蘭西絲.格雷斯納.李與她的智慧、影響力、財富、堅強個性和法醫、死亡調查世界之間關係的來龍去脈。如同這本引人入勝、引起共鳴的書將會向你證明的,法蘭西絲.格雷斯納.李應該被公認為現代法醫病理學行業的大家長。 她的十八種微型死亡改變了整個世界。 ◎茱蒂.梅林涅克 本文作者簡介:醫學博士茱蒂.梅林涅克(Judy Melinek, MD),法醫病理學家,與提傑.米契爾(T. J. Mitchell)共同執筆了《告訴我,你是怎麼死的》(Working Stiff)回憶錄,以及黑色法醫偵探小說《驗屍官系列》(A Dr. Jessie Teska Mystery)。

第一章 法醫學 一九四四年十月二日在哈佛醫學院大樓三樓鑲木板的會議室裡,十七位病理學家與法醫師全都穿著深色西裝和領帶,圍著一張長桌而坐。時值一九四四年秋天,數千英里外,戰爭蹂躪了歐洲和太平洋島嶼。這群男士聚集在哈佛參加法醫學研討會,這個領域日後稱為鑑識科學,是將醫學應用在法律與司法問題上的學問。 艾倫.莫里茲醫師向與會人員宣布了壞消息。他告訴大家,很遺憾地,法蘭西絲.格雷斯納.李警監──自前一年新罕布夏州警察局任命她為警官後,她就偏好用這個頭銜──無法依計畫出席研討會。她在摔倒時右脛骨骨折,之後又發作了兩次心臟病。這些在美國夙負盛名的醫療機構工作、訓練有素的專業人士,非常了解一位

將近六十七歲又有不少健康問題的女士預後可能會有多嚴重的影響。心臟病是李年老漸衰的身體最近新增的問題,日益限制她的行動能力。如今她必須在醫生悉心照料下長時間靜養,不能下床半步。 對莫里茲這位全美頂尖的病理學家來說,李的缺席同時是個人與專業方面的損失。參與研討會的人將錯失機會,無法受惠於李淵博的法醫學知識,以及她出席將帶來的教化影響。 李的研討會課程目的是為了提供與會者調查意外及不明原因死亡的專門知識,包括如何估計死亡時間、腐化及其他死後的變化、鈍力和銳力造成的傷害,以及與死亡調查相關的領域。美國沒有其他醫學院提供類似的課程。 在新興的法醫學領域,李不大可能是承擔權威職責的人物。李是位端莊的老奶奶

,喜歡戴瑪麗王后的無沿帽、穿自己親手縫製的黑禮服,她是生於鍍金時代芝加哥上流社會獨立富有的千金小姐。李有著異常嚴格的完美標準和近乎狂熱的使命感,時常令人難以應付,她不僅對哈佛大學法醫學課程有影響作用,而且憑藉名流的力量及花費大量的私人財富,她幾乎一手建立起美國的法醫學。 作為一名改革家、教育家、倡導人,她對法醫學界的影響不可估量。這位溫文爾雅、已漸衰老的婦人被尊為法醫學的重要權威。然而對李來說達到這地步並非易事。「男人對抱著理想的年邁婦人心存疑慮,」她曾經說過:「我的問題是要讓他們相信我不是想要插手或管理任何事。另外,我得說服他們我知道自己在說什麼。」

木板架子進入發燒排行的影片

►訂閱阿倫頻道!https://goo.gl/cZGXKs

►看看阿倫其它木工影片~https://goo.gl/LXJKIS

《剪輯師維尼的感想》

自己DIY製作收納空間

幾塊木板就能做出一個櫃子

不愧是阿倫真厲害

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

►阿倫LINE貼圖歡樂上線囉→https://goo.gl/ivbpfq

►阿倫的周邊商品往這裡→http://pesc.pw/GY37A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

阿倫是在日本居住10年的台灣人,

平常會製作一些關於日本東京各地的旅行、好吃的餐廳、有趣的商品或是家電的介紹…等。我的目標是「只要提到日本就會讓大家聯想到阿倫!」接下來也會繼續朝目標努力前進!請大家多多指教。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

我使用的器材:

►攝影機-一般外出遊旅類

・DSC-RX100M7 https://amzn.to/34KMgQd

・FDR-AX55 https://amzn.to/2PqWeP2

►單眼相機-室內拍攝 或是外出需要拍漂亮畫面時

・GH5 本體 https://amzn.to/2BcgwJ1

・GH4 本體https://amzn.to/2Bw2HFt

・鏡頭泛用12-60mm https://amzn.to/2Pr1yCc

・鏡頭單焦點15mm https://amzn.to/2BvKDv7

►運動攝影機-上山下海特殊視點拍攝用

・GoPro HERO7 https://amzn.to/2NS1rCj

・GoPro HERO6 https://amzn.to/2PqodOM

・GoPro HERO5 https://amzn.to/2Pp3nzr

►360攝影機

・Insta360 ONE X https://store.insta360.com/product/one_x?insrc=INRAZVD

・GARMIN VIRB 360 https://amzn.to/2PopcPw

►麥克風

・RODE VideoMic Pro+ https://amzn.to/2LarDSt

・RODE VideoMicro https://amzn.to/2Latuqp

・SONY ECM-AW4 https://amzn.to/2Pr4T4c

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

■阿倫頻道Facebook專頁↓↓↓

https://goo.gl/nP4GjW

■阿倫的instagram↓↓↓

https://goo.gl/42Hara

■阿倫的遊戲頻道【阿倫遊戲】↓↓↓

https://goo.gl/3Rd0YT

■商務聯繫:[email protected]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

#木工 #日曜大工 #露營收納

蘭嶼傳統屋保存現況暨維護活化運用研究

為了解決木板架子 的問題,作者曾美雀 這樣論述:

蘭嶼傳統屋由主屋(地下屋)、高屋和涼台三種建築元素組成,缺一不可。主屋就是主人居住生活之處,高屋則是製作手工或儲放糧食、器具之所,而涼台則做為朋友造訪聊天、休憩的地方。涼台和高屋各在地面兩側,中間主屋則建在地面之下,由石階圍住以抵擋冬日寒風,如此設計,反映出雅美祖先因地制宜、匠心獨運的建築天分,而此獨一無二的「文化遺產」,已引起臺東縣政府之關注,而進行相關保護、修繕措施。年久失修的蘭嶼家屋,因為政府幾次補助成功案例,得到族人肯定,尤其2009年「朗島暨野銀傳統聚落保存及再利用調查規劃計畫」。實質修復五戶朗島傳統家屋,雅美人在觀念及做法上更進步,更多人看到成效,而願意加入修重建計畫。族人在20

15年修建過程中,認真投入修護工作,深感在地文化傳統屋特色的重要性,使得計畫完工後,整體舊部落風貌有了重要的改善,部分地區重現舊部落過往的環境氛圍。國立中山大學海洋科學院海洋事務研究所,李政諦教授所主持有關「蘭嶼傳統屋保存現況暨維護活化運用計畫」於2015年5月由臺東縣蘭嶼鄉公所核定,共34戶完成簽約。早期族人修建紀錄是以歌謠方式流傳,隨著科技進步,對於家屋修建的過程,目前採用測繪圖樣、文字與影像的紀錄,此篇論文以影像記錄修建前、修建中與完工後的圖片。期盼能為此文化資產的維護留下更多的資訊,增加後續維護的能力與並提供後續相關提案的參考資料。

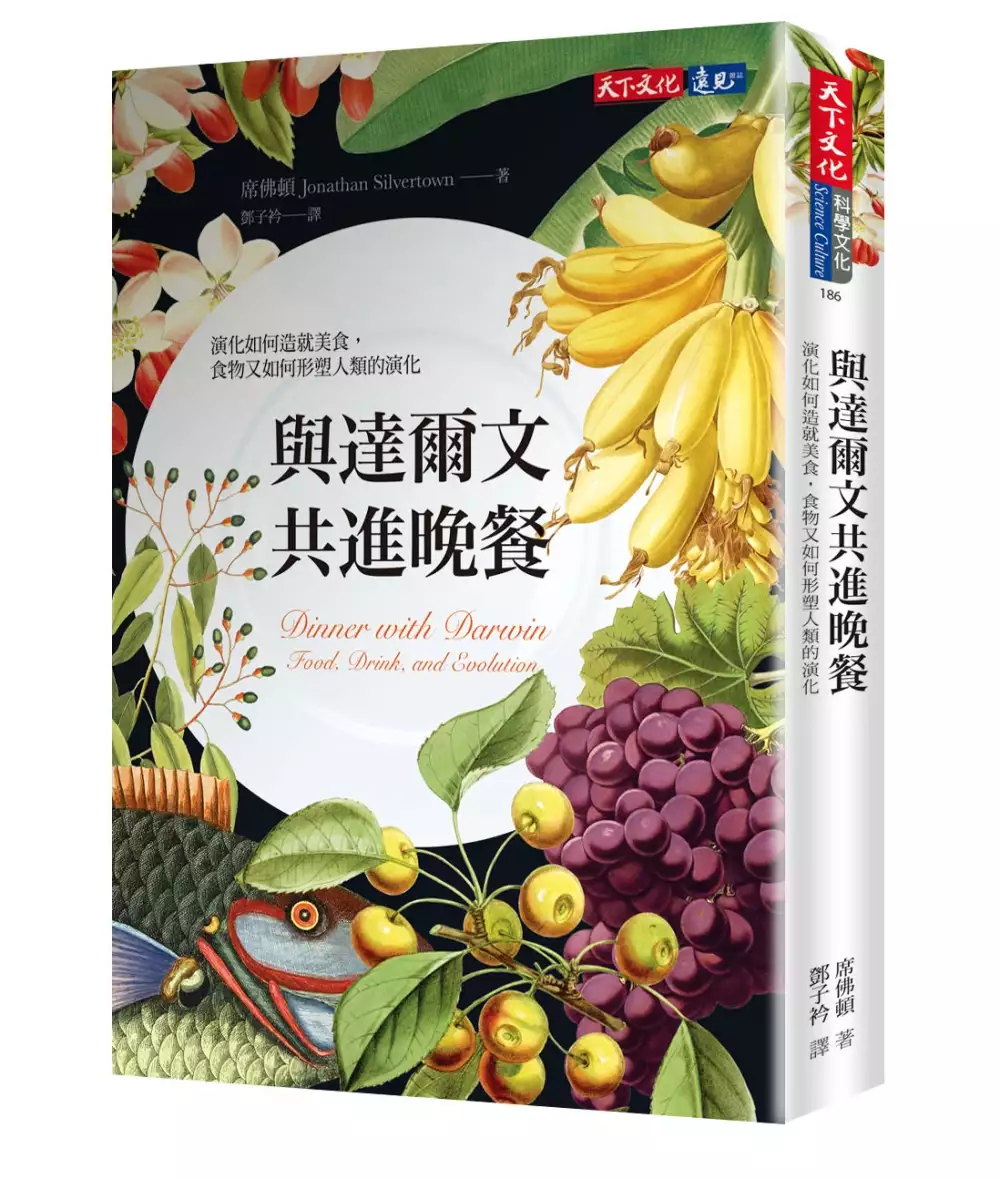

與達爾文共進晚餐:演化如何造就美食,食物又如何形塑人類的演化

為了解決木板架子 的問題,作者JonathanSilvertown 這樣論述:

每一種食物都有自己的演化歷史, 每一個市場都塞滿了天擇的產品, 這本書是一份邀請函,邀請你與達爾文一起用餐, 暢談我們與食物交織而成的精采歷程。 這是一頓令人愉悅的大餐,充滿食物、廚藝、人類與生物共同演化的科學,揭示了我們的採買清單、食譜和餐廳菜單的內容,並非只是帶來美味的材料。這其中蘊藏許多迷人的天擇故事,結果影響了我們的盤中物,也影響了我們的品味。 說到雞蛋、麵粉和牛奶,你會想到什麼共通點?它們是鬆餅或許多點心的基本材料,不過還有另一個有趣的答案。雞蛋、種子(麵粉是由小麥種子磨成的)和牛奶,都演化出具有「養育後代」的功能。只要仔細思考我們三餐所攝取的東西,會

發現我們吃的喝的每一樣食物都有一段演化歷史。 讓我們一起與達爾文共進晚餐,上幾堂演化美食課。這趟誘人的味覺美食之旅能幫助我們了解人類的歷史、飲食的起源,以及數萬年來的重要食物,包括麵包、香料、海鮮、肉類到美酒。最後更進一步帶領我們進入基改與混搭食物的世界,並一探我們的感官與食物和烹調互動的科學。 席佛頓結合了料理、科學和人類社會,把自然史、考古學、生物學、人物傳記,跟食物的故事串連起來,使得每一頓飯都值得細細品嘗,都成為豐盛的思想饗宴。 各界推薦 用牡蠣當前菜,最後暢飲葡萄酒當結尾,席佛頓這本從我們飲食談演化的著作是一場豐富的體驗。《與達爾文共進晚餐》把自然史、人物傳記、考

古學、生物學,跟食物的故事結合起來,使得每一頓飯都能啟迪思想。──藍翰(Richard Wrangham),哈佛大學生物人類學教授 擺盤精美的小點一字排開,引發誘人豐富的想法……這本書讓我覺得自己正在參加一場晚宴,美食家、歷史學家、科學家雲集,分享各種食物相關的花絮。每一口……都讓我細細思索遺傳變異與物種形成之間的關係,同時也想到地球的未來。──姜森(Mari-Vaughn V. Johnson),美國農業部農藝學家 充滿科學知識的餐桌之旅,展示了「天擇」(當然還有「最適者生存」)如何讓我們有這樣的飲食。──《科克斯書評》 《與達爾文共進晚餐》是一本關於我們飲食的廣博自然

史,以完美的筆調書寫,適合科學愛好者和一般讀者閱讀。席佛頓還是一位出色的作家:博學、見多識廣、趣味十足。──達菲(Bob Duffy),《華盛頓獨立書評》 在這場美味博學的研習中,演化生態學家席佛頓端上達爾文式的大餐,全都在探尋天擇對食物的影響……這場繁複的科學盛宴讀起來妙不可言,祝你胃口大開!──凱澤(Barbara Kiser),《自然》期刊 席佛頓把當今每一種重要食物背後的社會學、選擇育種、營養演化拆分細解……這一趟從動物、蔬菜到啤酒的旅程,甚至連那些最熱情活躍的美食家都有東西可以咀嚼。──《科學美國人》雜誌

新竹市米粉寮產業文化及聚落空間轉變之研究

為了解決木板架子 的問題,作者郭冠吟 這樣論述:

本研究針對新竹代表性米粉產業進行研究探討,深入研究米粉產業構成的產業文化及聚落空間之轉變。研究動機源自:一為新竹米粉產業的代表性及相關研究尚未完整呈現其重要性,在日據時期台灣各地皆有生產米粉的產業,但在民國五十年代開始,新竹米粉逐漸在台灣嶄露頭角,確立新竹米粉產業在台灣的地位,興盛時期共有米粉工廠一百二十多家,至今約剩十餘家,它所代表的是新竹地區的地方特殊產業,也是新竹市民共同記憶,卻也是長久以來未被重視的一項產業,關於米粉產業的構成環境與人文背景仍未有人深入去研究。其次,未來在新竹米粉寮聚落空間將因應規劃中之「公道三延伸至灣潭地區新闢道路」計畫,將周邊交通及地景樣貌因新竹市政府將在大南勢客

雅溪上建造高架橋而有重大改變。 是以本研究基於身為南勢里米粉寮米粉產業家族的一份子,故在產業聚落空間尚未劇烈改變前,進行米粉產業聚落之變遷研究。研究方法以田野調查及測繪、文獻資料蒐集、口述訪談等,經由分析歸納,深入了解米粉寮產業聚落形成之生活、生產及空間文化的形成與轉變。其研究成果為:一、米粉寮形成的自然環境與人文背景整理 新竹米粉聚落的發展與自然與人文因素密不可分,藉由文獻資料與耆老口述了解此地區的環境變革,並整理、歸納以建構社經活動概況,對聚落地理、環境有整體的了解並發掘地方的獨特性。二、米粉產業文化在台灣的演變 分析日治時期至今米粉產業的發展與變遷,分析不同歷程中受到國

家政治、經濟、社會、交通、產業特性等因素的影響,書理米粉產業在台灣所具有的特殊性、文化價值及發展脈絡。三、新竹米粉產業有形及無形文化資產清查 自日治時期至今歷經多次產業變革,整理並紀錄分析新竹產業的製作技術、原料和器具演變,展現新竹米粉產業之有形及無形文化資產,避免因時代的變遷使之消逝以作為未來參考依據。四、產業生產與聚落空間發展的脈落分析 目的在於探尋新竹米粉聚落形成與發展之脈絡,解析其形成、發展的因素,描述其外在呈現的聚落形式與空間形態,並探索外在形式中所隱含的空間結構,藉此容易了解聚落實體環境的概況,展現集體記憶並展示聚落的地方特色,給予聚落明確的意象。五、民宅設施與廠房空間使

用調查研究 傳統合院式民宅的式微與現代樓房式民宅的興盛,反應出居民對產業生產與生活方式在觀念上的轉變,透過對民宅和廠房型式、空間組織等方式做調查與分析,了解米粉聚落的民居特色與建築風格。

木板架子的網路口碑排行榜

-

#1.【TrueLife】附橡膠木板三層鐵力士架

超耐重三層鐵製波浪架附高質感橡膠木板. 台灣製造,現貨現出 三層鐵製波浪架,每層耐重50公斤 頂層配備1.5公分厚高質感橡膠木 美觀耐用可當桌面,小物放置不掉落 於 24h.pchome.com.tw -

#2.《我的世界手遊》漁夫小店建造教程漁夫小店圖文建造教學

接下來,我們可以用橡木和金合歡木木板交錯鋪出地面. 《我的世界手遊》漁夫 ... 接下來,使用木板和原木將做出房梁,再用欄杆、燈籠和物品展示框裝飾. 於 www.steamxo.com -

#3.被問及MUJI「設計理念」?無印良品之父生前如此回答令人驚奇

上海的MUJI旗艦店裏,最吸引人的應該是一艘「破船」,不是誇張,因為整艘船很大,中間被設計成門店的入口,底部的木板像是「補丁」一樣地排列,船上還 ... 於 www.hk01.com -

#4.楚漢之相爭 - 中國熱點

劉邦只好忍氣吞聲接受封號,於四月領兵入漢中、並燒毀棧道(用木板架在懸崖上鋪成的道路),以示再也無意東出,以麻痹項羽。同年五、六月份,齊國貴族 ... 於 chinahot.org -

#5.東航墜機後七日,家屬的漫長跋涉 - 端傳媒

莫埌村被一架飛機打破寧靜。 3月21日14時38分許,中國東方航空公司MU5735航班從昆明飛往廣州時,在廣西梧州市上空失 ... 於 theinitium.com -

#6.获得解答我在淘宝上。买了一个健身器材。摔伤,脚步手脚都 ...

我老公是经人介绍在工地上班,工作了3天,发生事故,架子下陷,把腿摔伤,粉碎性骨折。这个应该怎么赔偿? 已有4位律师解答. 於 china.findlaw.ex2.https.443.g0.ipv6.zhuhai.gov.cn -

#7.居住在中国:1949年以来中国家庭居住变迁实录 - Google 圖書結果

后来有了煤气灶,支了架子摆在一边,人少的时候随意做些吃的比较方便。桌子只有一张, ... 厕所是旱厕,木板搭制的,像开洞的两个座位,不能冲水当然也臭。脚底下踩的木板是 ... 於 books.google.com.tw -

#8.張惠妹小巨蛋嗨唱「震不停」?里長激動向黃珊珊下跪陳情

天后「阿妹」張惠妹重返小巨蛋開唱,雖多次呼籲歌迷不要跳動,主辦單位為了防震,也將一樓地板全面用木板架高,並鋪上地毯減低聲量,但仍造成附近多處 ... 於 www.setn.com -

#9.俄軍在她家挖2m深亂葬崗冷血威脅烏克蘭女:這會是你的墳墓

... 民眾安東尼娜(Antonina Pomazanko)告訴記者,她的女兒在家門口看俄軍坦克車,突然就被射殺,她趕緊把屍體用木板和塑膠布掩藏,以防止屍體被分屍。 於 www.ettoday.net -

#10.袁老走后的首个清明节前夕,亲友手持稻穗缅怀,网友“云”上追思

... 育的两优培九和两优E32的试种现场,他与大家一样就住在农村极简易民房里,坐在旧八仙桌吃简餐,夜睡挂着蚊帐的木板床,丝毫没有专家权威的架子。”. 於 sxdsb.voc.com.cn -

#11.建築工地安全違章布碌崙連兩年最多 - Worldjournal.com

... 工人墜落導致;該年4月,一名建築工人在修理公寓樓外牆的工地上,從木板搭成的 ... 月,一名清除石棉的建築工人從建築物和鷹架間的縫隙墜落身亡。 於 www.worldjournal.com -

#12.「三天三夜」解禁…等7年才站上小巨蛋張惠妹哭了

... 天三夜」熱鬧無比且能炒熱氣氛,一度被小巨蛋禁唱,這回傳出順利解禁,主辦單位也使盡全力叮嚀大家不要跳動,包含將現場1樓地板全面用木板架高、 ... 於 stars.udn.com -

#13.帮杰三层拉篮推车置物架50*36*86cm

产品介绍:. 优质选材,多功能用途,精良工艺,分类收纳,时尚设计,360°万向轮,沥水通风,防水防锈。木板与铁架的结合, ... 於 m.manmanbuy.com -

#15.木板架- 人氣推薦- 2022年4月 - 露天拍賣

買木板架立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠 ... 牆上置物架書架免打孔壁掛牆面宿舍臥室客廳裝飾木板架子隔板~~. 於 www.ruten.com.tw -

#16.[閒聊] 煮飯老實說 - PTT推薦

檯面實在太小又是摺疊桌下方空間沒得利用買了木板來做桌子 ... molamolajump04/08 20:10以前住套房是在窗邊用鐵架組煮飯區和架排風扇. 於 pttyes.com -

#17.【居家cheaper】美式工業風可調式木板置物架(系統架/書架/層 ...

【居家cheaper】美式工業風可調式木板置物架(系統架/書架/層架/ 木板架 /展示架/品樂生活). 1,467 views1.4K views. Jun 28, 2021. 於 www.youtube.com -

#18.月朦胧鸟朦胧 - Google 圖書結果

灵珊静静地听完了他的叙述,就推开病房的门走了进去,阿裴躺在床上,两只手都被纱布绑在木板架子上,她的腿也被绑在床垫上,以防止她再打破瓶子和针管。她像个被绑着的囚犯, ... 於 books.google.com.tw -

#19.《濁水漂流》沒有最卑微,只有更卑微 - 方格子

至於那更為要緊的「家」,在垃圾堆撿床架、木板,隨意搭搭也就堪稱一方陋室了。 但可千萬別天真地以為,他們從此就能高枕無憂。 於 vocus.cc -

#20.工業風角鋼木板三層架60x30x120cm - Homebox 專業購物網

產品介紹; 退換貨需知. 尺寸: 600 x 300 x 1200 mm. 防水木層板,可自由調整高度; 烤漆處理,耐用 ... 於 www.homeboxshop.com.tw -

#21.【木板架子】 2022推薦評價最佳 - 松果購物

限時特價木板架子優惠倒數中,還有掃把組和刮水,再不把握木板架子就沒啦!松果購物為你嚴選最划算商品! 於 www.pcone.com.tw -

#22.角鋼木板三層架

商品描述 · 品牌:悠室屋 · 產品尺寸: W60*D30*H124CM · 材質:塑合板+角鋼+鐵管 · 適合情境:廚房/臥室/儲物間 · 顏色:黑 · 組裝:需自行組裝 · 出貨地:台灣 ... 於 www.usefuldesign.com.tw -

#23.【木工】 超简单的diy整墙置物架

他是用什么钻头把 木板 固定在墙上的? [疑惑]. 2021-06-06 11:131回复. 於 www.bilibili.com -

#24.四層木板置物架- 益張實業

商品規格 SPECS D50 cm x W30 x H 120. 於 www.i-jang.com -

#25.木板置物架 - 生活市集

還在等什麼? 木板置物架超值優惠中,買過都說好,現在就來$生活市集看看木板置物架吧! 於 m.buy123.com.tw -

#26.木板架子圖片PNG去背| 矢量圖案和PSD素材| 免费下载 - Pngtree

您是否在尋找木板架子PNG去背圖片或PSD圖案素材? 從400+張木板架子圖案素材中選擇並以PNG,EPS,AI或PSD的格式下載。 於 zh.pngtree.com -

#27.張惠妹演唱會來了!4/8天后阿妹紫色新造型獻唱〈三月〉

也特別將演唱會現場一樓地板全面用木板架高,並鋪上地毯,希望可以有效吸震,當然也因為架高地板,為了安全請勿跳動。 amit_feat_amei Verified. 158K followers. 於 www.marieclaire.com.tw -

#28.小學生、成長發育中的兒童推薦哪種床墊? - 窩客島

... 舒適度,長期下來還會傷害到脊椎,尤其是直接睡在硬地板、硬木板上。 ... 將床墊放在床架上能延長床墊壽命,也要注意床架+床墊高度別太高,避免摔 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#29.木板架子图片- 星期三 - 购物头条

显示器增高架实木加长屏幕增高台桌面改造置物架台式电脑宿舍电脑架屏幕隔板托办公室打印机架子支架增高实木木板隔板底座收纳架. ¥78 ¥78. 於 m.xing73.com -

#30.鏡之書| 誠品線上

我在一個感覺似乎很大的陽臺上,想要從綠色櫥櫃上拉下一塊木板。我穿著短褲和白涼鞋。 ... 是一臺彩色小電視,放在客廳窗戶旁邊的架子上。後來我們換了大電視,是索尼 ... 於 www.eslite.com -

#31.線上購物

木質展示架,木質陳列架,木質洞洞板,木質壁掛板. 於 www.mydomydo.com.tw -

#32.NakNak_BEAM 木板層架| viithe樂闊軟裝首選

NakNak_BEAM 木板層架. NT$2,200 – NT$2,800. 品牌:NakNak 國家:台灣顏色:黃色 、灰色、黑色材質:金屬尺寸:S size: W 50 x H 10.2 x D 20 cm / L size: W 75 x H ... 於 viithe.com -

#33.推开教育的另一扇窗 - Google 圖書結果

据朋友的孩子说,杭老师一点也没有老师的“架子”,每次到他家,他都是起身相迎,客客气气地把学生让 ... 有一个孩子生性暴躁,一天,父亲拿着一个锤子和一块木板来到孩子身边, ... 於 books.google.com.tw -

#34.張惠妹重返小巨蛋!才唱10分鐘突喊卡背後原因揭曉

... 就多年沒有機會再站上小巨蛋,如今再次重回台北小巨蛋她也將一樓地板用木板架高、並鋪上地毯,看來〈三天三夜〉是唱定了,而她也在臉書... 於 news.ebc.net.tw -

#35.張惠妹開唱前哭了!「嘉賓曲目」看這裡唱定〈三天三夜〉

... 被認為是「阿妹條款」,此次主辦方以吸睛口罩和宣導影片呼籲「絕對不要跳動」,而演唱會一樓地板也全面用木板架告、鋪上地毯,希望有效吸震。 於 news.tvbs.com.tw -

#36.張惠妹演唱會前必須知道的5件事!一張門票等同一件NFT - Elle

歡迎瘋狂使用膝蓋以上用力扭動,「High度不減、敦親睦鄰」。 主辦單位也特別將演唱會現場一樓地板全面用木板架高,並鋪上地毯,希望可以有效吸震,當然也 ... 於 www.elle.com -

#37.珠玑巷 - Google 圖書結果

... 看上去像是镶在土台边沿的雕饰,当真是一个绝美的景致!只可惜,这儿是他们处死罪人的祭祀台。这会儿,鹰嘴崖旁竖起了高高的木架,木架中间有一块用绳子绑住的木板。 於 books.google.com.tw -

#38.學甲上白礁謁祖9日遶境 - 中時新聞網

李柏毅說,蜈蚣坪以木板上下交疊連接而成,可左右靈活移動,其上方的燈管和座椅架,隨著木板高低而不同長度,每一塊木板和座椅都有編號,得序列組裝, ... 於 www.chinatimes.com -

#39.天上人间 - Google 圖書結果

在柳条架子上,蒙上一块薄木板,那就算桌面。他把木板放下,架子一收,和那条窄板凳束在一起,就可以用绳子牵着负在背上。至于那桌呢,这时倒又做了包袱 ... 於 books.google.com.tw -

#40.莒县体育馆全部完工达到赛场标准 - 日照新闻网

日照交通能源发展集团莒县体育馆项目负责人王孝华介绍说:“钢结构网架采用球柱 ... 全部采用内轻钢龙骨隔墙,外吸音木板降噪设计,避免噪声影响。 於 www.rznews.cn -

#41.牆壁木板架- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年3月

牆壁木板架是你要找的商品嗎?飛比有牆壁木板、牆壁木材、牆壁木紋貼推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#42.【居家cheaper】五層工業風可調式木板置物架 - 東森購物

【居家cheaper】五層工業風可調式木板置物架. 系統架/書架/層架/木板架/展示架/鞋架/客廳架/收納架. 優選折價券. 合併組裝多變化質感美式工業風. 可調式層板設計耐重方 ... 於 www.etmall.com.tw -

#43.脚手架立杆垫板- 行情走势 - 我的钢铁网

Mysteel:架子管搭设马虎不得! ... 板长≥200cm),可将地基土的承载能力提高5倍以上当木板长度大于2跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷3、当立杆 ... 於 www.mysteel.com -

#44.我欲乘风 - Google 圖書結果

我隔壁几家农户的不高的屋檐下常挂一架木制的庞然大物——水车。幼小的我,常常盯着水车,细细打量:水车的主体是一道几米长的〓型木框,框内用木板串成连环套,绕在上下两层, ... 於 books.google.com.tw -

#45.木質層板丨牆角架丨層架收納丨特力家購物網 - 特力屋

特力家購物網提供特力屋、HOLA、hoi!好好生活...等,各式各樣優質商品,享有網路獨家超值優惠折扣,註冊同時成為愛家卡會員,於全省門市及網路消費還可以累積點數兌換 ... 於 www.trplus.com.tw -

#46.石柱:高标准农田建设如火如荼“破解”水荒水患 - 重庆新闻

... 村虽然气温骤降,天气格外寒冷,但在该村的高标准农田项目建设现场,施工人员抢抓施工“黄金期”,忙碌着搬运木板钢管、支模扎架、浇筑沟渠挡墙… 於 cq.cqnews.net -

#47.BEAM(L) / 木板層架(大) - 設計館NAKNAK - 置物架,置物籃- Pinkoi

BEAM 木板層架,有別於一般壁掛層架,其木片隔板增加人們置物的使用彈性,增添溫潤的感受,且遮住了鎖牆螺絲結構。 於 www.pinkoi.com -

#48.木板置物架一字-新人首單立減十元

去哪兒購買木板置物架一字?當然來淘寶海外,淘寶當前有25015件木板置物架一字相關的商品在售,其中按品牌劃分,有DHP222件、金耀32件、凡夫匠111件、家逸72件、原始原 ... 於 world.taobao.com -

#49.木板置物架的價格推薦- 2022年4月| 比價比個夠BigGo

木板 置物架價格推薦共13370筆商品。還有陽台置物架、浴室置物架、層架置物架、元森置物架、蓮蓬頭置物架。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#50.【人间物语】小木凳-黔江新闻网,武陵传媒网

一台白色锡皮书橱底下,一个小木凳,静卧其侧。矮矮见方的小木凳,是父亲把村边苦楝树砍下晒干,用小锯子锯成几截木板,再用 ... 於 www.wldsb.com -

#51.樂活家~四層木板折疊置物架楓木 - 博客來

樂活家~四層木板折疊置物架楓木. 0 分,共 0 位評鑑 我要寫評鑑. 分享. 品牌:樂活家. 商品顏色:楓木. 楓木 大理石紋. $1549. 使用購物金最高可抵100%. 返回商品頁. 於 www.books.com.tw -

#52.[商業] 角鋼架、波浪架、近全新大餐桌- 看板SongShan

是 : : -----------------(審核用請勿刪除)------------------ : : 名稱: 高90 寬90 深60雙層無螺絲角鋼架 : : 上層有兩隻補強,兩片木板 : : 價格:999 : : 物品狀況: ... 於 www.pttweb.cc -

#53.irocks T03人體工學椅|可調頭靠通風網布3D扶手在家工作就是 ...

金屬腳架: irocks T03人體工學椅|可調頭靠通風網布3D扶手在家. ▽T03附的輪椅是65mm的Nylon耐用椅輪,如果家中是木板材質,可以更換成PU椅輪,圖三中比較小顆的就是PU ... 於 www.eprice.com.tw -

#54.客厅置物架怎么样可能这是最漂亮的家用货架了 - 社区

置物架提供了多种颜色可供选择,白色、绿色、粉色以及我这个橙色,相比黑色的货架来说更适合家居环境。架子表面的喷涂工艺很好,没有那种低端感。 於 post.smzdm.com -

#55.青岛:退休版“向往的生活” 开上“房车”环游中国 - 半岛网

这是令宫相恩最满意的地方,他精心设计制作了一个床架子,然后在后备厢开门处放置了一块木板,这个木板最重要的功能,便是在停车休息的时候,可以把后排3个座位 ... 於 news.bandao.cn -

#56.木板架子- 京东商城 - JD.com

京东JD.COM是国内专业的木板架子网上购物商城,提供木板架子价格,报价,参数,评价,图片,品牌等信息.买木板架子,上京东就购了. 於 www.jd.com -

#58.[閒聊] 煮飯老實說- WomenTalk - PTT情感投資事業版

檯面實在太小又是摺疊桌下方空間沒得利用買了木板來做 ... 55樓 推frobo: 超推鐵力士架,我也住套房,靠一個架子現在塞了電子鍋+小烤 04/08 22:48. 於 ptt-chat.com -

#59.花5億元建置BIM百人團隊「造價換勞力」解缺工之患 - CTWANT

興富發兩年前開始以鋁模板(右)取代木板模(左),不僅可重複使用,拆模後外牆平整不用再打底,還能減少勞力需求。(圖/黃鵬杰攝、興富發提供). 於 www.ctwant.com -

#60.鐵木藝匠90x45x150公分四層烤漆木板架兩色可選

層架/展示架/鐵架鐵架與收納的完美術。更多質感居家物品及收納,盡在dayneeds日需百備! 於 www.dayneeds.net -

#61.醉美瑞士之旅 - Google 圖書結果

稍等片刻后,司机从餐厅里端出来了一个长方形的大木板架子,把还咕噜咕噜冒着热气的火锅和一应食品全部给架在了我们面前,我们就像小朋友坐在儿童餐椅上那样,被卡在放下来 ... 於 books.google.com.tw -

#62.還有地震?小巨蛋里長夫婦向黃珊珊下跪阿妹經紀人回應

... 主辦單位為了防震,也將一樓地板全面用木板架高,並鋪上地毯減低聲量,這幾場演唱會分貝都沒超標,未料該區里長今(8)天仍跑到了北市府抗議, ... 於 ent.ltn.com.tw -

#63.[出售] 桃園Escape 3 M - 看板bicycleshop | PTT消費區

配件大約價值停車架$100 L型自行車停車架$220 快拆固定夾含木板+拆裝 ... 以下已經裝車上燈架$100 水壺架$50 車鎖$250 車鈴$20 前後反光片$100 座墊 ... 於 pttconsumer.com -

#64.小巨蛋震不停!里長妻跪求黃珊珊阿妹演唱會主辦回應了 - MSN

本次演唱會也以高規格的防震措施預防演唱會擾民,在1樓地板用木板架高、鋪上地毯;台北市長柯文哲去年曾說,北市府有檢討過小巨蛋避震能力:「再給她 ... 於 www.msn.com -

#65.阿妹攻蛋震不停?里長下跪黃珊珊陳情| 政治新聞| 20220409

... 重返小巨蛋開唱,雖多次呼籲歌迷不要跳動,主辦單位為了防震,也將一樓地板全面用木板架高,並鋪上地毯減低聲量,但仍造成附近多處房屋震動。... 於 m.match.net.tw -

#66.與屍體一起生活BBC揭露烏克蘭被俘村民的恐怖遭遇-風傳媒

這個地下室的2扇窗戶被木板封住了,完全不通風。大多數時候,被俘的人們甚至不被允許使用廁所,俄軍要求他們使用水桶代替。村子有足夠的糧食及一口 ... 於 www.storm.mg -

#67.憶(5) | 大紀元

下面還有護宅地主神位,牆上掛著一塊刻有大大的一個「神」字的木板,還有 ... 大門就可走到左右兩邊的大露台,半露天過道上的屋簷下吊著曬衣的鐵架。 於 www.epochtimes.com -

#68.置物架牆面收納實木層板層架加大10格吊掛置物架壁掛架收納架 ...

置物架牆面收納實木層板層架加大10格吊掛置物架壁掛架收納架展示櫃擺飾木架盆栽 ... 工業風復古數字木板掛畫彩色磁鐵冰箱鐘迷你廚房時鐘靜音吸黏掛鐘歐式懷舊風格裝式 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#69.必拍網美公車+夢幻綠廊道餐廳,親子遊憩區與假日市集,免費 ...

木板 盪鞦韆,. 說是盪鞦韆,其實拍網美照的比例高了點,. 小小朋友擺盪起來還挺可愛的。 中埔景點-中埔榖倉農創園區(21).JPG. 一旁有木製攀爬架,. 於 jackla39.pixnet.net -

#70.在App Store 上的「架木板!」

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「架木板!」。下載「架木板!」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com -

#71.【ikloo】可移式質感木板置放架/層架 - MoMo摩天商城

【ikloo】可移式質感木板置放架/層架, 可調節層板,增加收納空間上層四邊籃網防止物品掉落下方開放式層板放置物品一目了然, ikloo宜酷屋店家推薦!, 傢俱、寢具、家飾, ... 於 m.momomall.com.tw -

#72.86吋電視壁掛強度 - Mobile01

請問各位專家, 因為電視舊換新, 沒換裝璜,舊的是55吋電視,現在想直上86吋電視, 電視接近60公斤,木板是6分木心板, 木板外是大理石.直上86吋壁掛, ... 於 www.mobile01.com -

#73.善用牆面收納空間|IKEA線上購物- 層架/層板架

小坪數空間,牆面收納不容小覷!IKEA推出多款掛牆式、上牆式層架/層板架、壁櫃連結櫃及層版,並提供各式螺絲掛勾組裝工具,讓你能將牆面打造成收納展示空間。 於 www.ikea.com.tw -

#74.Lane木板三層摺疊架(三色) 完美主義【F0125】

Lane木板三層摺疊架(三色) 完美主義【F0125】. 宅配滿NT$599免運. NT$1,199. NT$999. 已賣出:28件. ※ 本商品不適用折價券. 請選擇商品選項. 付款與運送. 於 www.peachy.com.tw -

#75.木板層板架- 優惠推薦- 2022年4月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到2982筆木板層板架商品,其中包含了居家、家具與園藝,圖書/影音/文具,原創設計良品等類型的木板層板架商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#76.鐵板用木板/木架/線架 - 金來福磁器股份有限公司

金來福創立於1975年,現為大同磁器南區營業處、美國康寧餐具南區總經銷,製作數萬種商品、數千坪倉庫廠房及展示場,代理批發國內外各種餐具器皿、玻璃、美耐皿、不鏽鋼 ... 於 www.klf.tw -

#77.木板支撐架購物比價- 2022年4月| FindPrice 價格網

木板支撐架的商品價格,還有更多黑色小6×8《五金House》 歐式三角架固定三角架L架L型支撐架固定架置物架木板架層板三角鐵架相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓 ... 於 www.findprice.com.tw -

#78.只需要木板!簡單架子DIY - C Channel

【只需要木板!簡單架子DIY】 簡單到爆炸 我要拿來當鞋櫃# 木板 # 架子 #diy. 於 hi-in.facebook.com