木工學徒年紀的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鐘仁澤,鐘友待寫的 3D圖解裝修木作常用施工大樣 和洪瀞的 自己的力學:找到喜歡又做得好的事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【自由副刊】「三年四個月」也說明:理髮師、廚師、裁縫、建築業泥工、木工、機械車床工、西工(操作笨重的機 ... 通常學徒年紀尚幼即入師父家門,師父並不會即時就教授其技藝,學徒起床 ...

這兩本書分別來自詹氏 和圓神所出版 。

淡江大學 土木工程學系博士班 王俊雄所指導 黃冠智的 白冷會公東高工教堂建築之研究 (2018),提出木工學徒年紀關鍵因素是什麼,來自於現代教堂、建築現象學、建築精神、公東高工、達興登。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 徐明福所指導 廖芳佳的 傳統大木匠師許漢珍廟宇作品之研究 (1999),提出因為有 大木匠師、許漢珍、廟宇、設計圖的重點而找出了 木工學徒年紀的解答。

最後網站給「教改世代」的一些建議 - 草根影響力新視野則補充:別的不講,以前我合作的木工師傅,年紀不到四十,沒被教改廣開的大學之門 ... 太年輕的孩子,也就是古早作學徒的年紀,除非爸媽想通了,否則根本連技 ...

3D圖解裝修木作常用施工大樣

為了解決木工學徒年紀 的問題,作者鐘仁澤,鐘友待 這樣論述:

本書特色 國內首創第一本專業木作工程 立體大樣圖集 圖說新視界 結構全剖析 裝修木工傳承寶典 室內設計圖學教材 職業訓練專業用書 裝修工程入門指南

白冷會公東高工教堂建築之研究

為了解決木工學徒年紀 的問題,作者黃冠智 這樣論述:

本文探討台東白冷會的公東高工教堂,以其與真實世界之間所交織而成的脈絡,呈現公東高工教堂的建築意義,以及公東高工教堂對台灣建築的意義。公東高工教堂的形成,是白冷會(業主)、達興登(建築師)與營造單位之間協力合作之下的產物,三者的建築觀在各自的世界之中成形,對建築各自懷抱著不同的意圖與想像,這些不同觀念之間從概念到實體的轉譯,成為公東高工教堂最後的實體呈現。為文首先將公東高工教堂放入台灣天主教教堂建築的發展脈絡中,以詮釋公東高工教堂對台灣建築的重要意義。其次,梳理瑞士現代教堂的發展過程、白冷會的教堂理念,以及達興登的建築觀,以現代教堂空間觀的演變作為脈絡背景,詮釋公東高工教堂的建築意義,並比較白

冷會對教堂建築的想像與達興登設計意圖的異同。最後從營造單位對施工圖的調整與適應,解釋公東高工教堂最後呈現的實質樣貌。本文的研究發現如下。首先,公東高工教堂在台東的落地生根,將歐洲在二十世紀初現代教堂發展的高峰帶到台灣,讓台東成為二戰後建築國際交流的重要場域之一。一群來自瑞士天主教的白冷會傳教士,在大時代的歷史洪流中,輾轉來到了台東,並帶來白冷會樸素務實的建築觀。其次,達興登在公東高工教堂設計中,與白冷會的教堂建築觀並不完全相同。白冷會早期的現代教堂中,接受瑞士簡約的現代建築觀,並沒有受到現代藝術動態平衡的影響,謙遜質樸是白冷會重要的物質精神。達興登則在公東高工校園設計中,實踐他在《現代建築發展

與定位》這本博士論文中提出的「衍生形、動態平衡、相對的創意」等的建築原則,並以知覺性與情緒性的建築語言,顯現他對於建築精神性的追求。達興登在公東高工教堂中繼承廊香教堂的設計手法,加上他對於天主教的禮儀改革運動的認識,將瑞士中部山區的場所精神轉化到他的設計,以戲劇化的光線、質樸的噴凝土材料、動態平衡的空間配置,以及祭壇為核心的空間佈局,塑造現代教堂的神聖氛圍。達興登的建築思想受到德日進的泛心論、海德格的存在現象學、格式塔心理學與榮格精神分析的影響,而這些觀念在青年達興登的公東高工教堂中已經可以看到端倪。最後,公東高工教堂的建築實體,是二戰後初期台東現代營建技術的呈現,營造單位面對台東的氣候與環境

對原始設計做了局部的調整。為了抵禦颱風的侵襲,調整了門窗的構造形式,卻在無意中影響了達興登的設計意圖。當時台東的建築匠師還在努力克服新的技術,對於構築的詮釋能力還有待提升。達興登認為每一種類型的現代建築,都有其相應的精神性,而教堂作為現代建築的一種類型,現代教堂的精神性就是教堂的神聖性。白冷會公東高工教堂默默的矗立在台東50多年,台灣也已經逐漸脫離僅僅維持基本生存的社會狀況,有能力追求更高的精神生活,在這個時候重新理解這棟教堂,將對台灣建築未來的發展,有著非常重要的啟示作用。公東高工教堂並不只是教堂,它是引導我們認識現代建築的精神性與空間感動力最有效的範例。

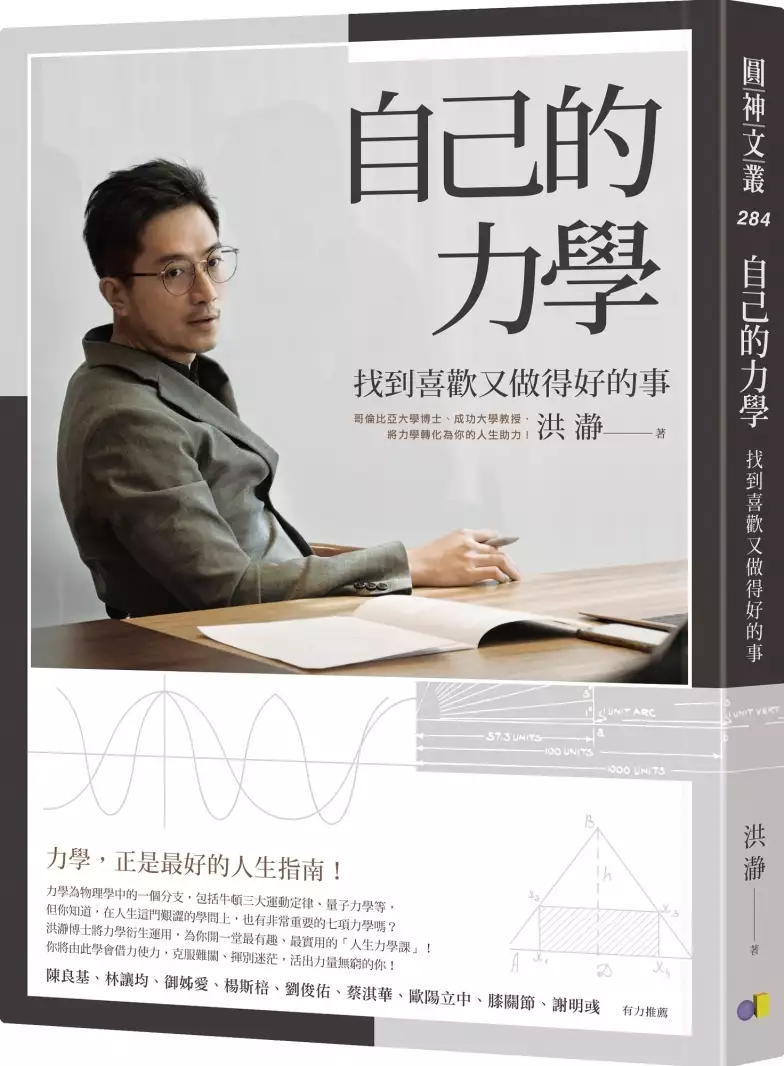

自己的力學:找到喜歡又做得好的事

為了解決木工學徒年紀 的問題,作者洪瀞 這樣論述:

★力學,正是最好的人生指南! 力學為物理學中的一個分支,包括牛頓三大運動定律、量子力學等, 但你知道,在人生這門艱澀的學問上,也有非常重要的七項力學嗎? 洪瀞博士將力學衍生運用,為你開一堂最有趣、最實用的「人生力學課」! 你將由此學會借力使力,克服難關、揮別迷茫,活出力量無窮的你! ★「我一直想回台灣做這件事情,這比賺多少錢,更值得投入一輩子。」 曾獲得幾乎不會給予外籍人士的美國國家太空總署(NASA)獎學金、畢業於世界排名前十的哥倫比亞大學,被人視作「人生勝利組」的洪瀞,放棄國際半導體工程師的高薪職務,返回故鄉臺灣任教,實現他最大心願:為臺灣教育界創造一個

更好的學習環境。 ★物理課本上的力學很難沒關係,「人生力學」你一定要學會! 力學是一個機制,由一個核心關鍵去延伸,推衍出恆常的法則。洪瀞博士不但致力改善臺灣的教育環境,還將他最擅長的力學延伸運用,創造出每個人都需要的「人生力學」。他從本身的求學經歷出發,以充實力.發現力.準備力.抗壓力.鼓舞力.轉換力.影響力等七個核心關鍵為基礎,帶你借力使力,以熱忱作為頂點,利用槓桿,把自身的能量發揮到最大,找到屬於自己的力學。 本書特色 ★「又帥又強!」「跪求出書!」「根本人生勝利組!」「有頭腦又有外表。」「當年的哥大周瑜民!」「我重新投胎考土木系還來得及嗎?」「這老師也太帥了,都想

去報考該系所了!」 PTT表特版引發暴動,讓許多學生都想轉系的成大土木學系副教授洪瀞首部作品! ★哥倫比亞大學博士、成功大學教授,將力學轉化為你的人生助力! ★人生七大力學快速學習法── .充實力:加速提升學習速度,拓展自身視野 .發現力:學會觀察,找出自己的能力何在 .準備力:未來的爆發力,來自平常能量的累積 .抗壓力:找出能承受的壓力值並淬鍊自己的韌性 .鼓舞力:時時感受生活中的正向力,鼓舞自己也激勵他人 .轉換力:懂得調適轉換心態,你也能上演絕地大反攻劇碼 .影響力:重視他人的需求,合作能創造出不可思議的影響力 有力推薦 ★遠見

雜誌副總編輯/林讓均 前科技部長及國立臺灣大學講座教授/陳良基 作家/御姊愛(徐豫) 《人生路引》作者、醫師/楊斯棓 生鮮時書創辦人/劉俊佑(鮪魚) 作家、臺中惠文高中圖書館主任/蔡淇華 Super教師、暢銷作家/歐陽立中 臺灣影評人協會理事長/膝關節 《遠見》雜誌主編/謝明彧 ▍洪瀞副教授真的像極了阿基米德,他的大作就是支點,可以讓你撬起自己的人生!──《人生路引》作者、醫師/楊斯棓 ▍物理,可說是最強跨界學科,商業上有「系統動力學」,生活上有「人生力學」,洪瀞從科學、留學與教學的經驗中,悟出一套獨特的觀點,幫你找到一個支點,撬動你迷茫人生的大

門,給你跨界的勇氣。──生鮮時書創辦人/劉俊佑(鮪魚) ▍洪瀞教授用「科學」與「故事」,為你重新開啟「人生之力」。──Super教師、暢銷作家/歐陽立中 ▍洪教授文章深入淺出,用很多聯想方式引導學習,如日本的日月火水木金土曜日就創了一段故事,非常有趣,值得一讀。──臺灣影評人協會理事長/膝關節 ▍洪瀞老師是美國哥大博士、半導體工程師,卻放棄百萬年薪回臺任教,怎麼想似乎都是「不理性」的選擇,但聽完他對人生價值的思考,決心投入教育工作的堅持,反而慶幸有老師這種「理想性人格」,成為改變臺灣社會的新力量。──《遠見》雜誌主編/謝明彧

傳統大木匠師許漢珍廟宇作品之研究

為了解決木工學徒年紀 的問題,作者廖芳佳 這樣論述:

本論文主要內容為傳統大木匠師與廟宇現代化間關聯性之研究,研究對象為大木匠師許漢珍以及其廟宇作品和所繪製之設計圖。關注的焦點為廟宇從木構轉為RC構造,改變了整個廟宇營建環境,對於廟宇型態與外在呈現以及從事廟宇營建的大木匠師所帶來的衝擊與轉變;而因應這樣的轉變,過去與現在大木匠師在廟宇營建過程中所扮演角色又如何轉變。 本文論述從三個方向切入,一是許漢珍的背景及工作歷程;二是許漢珍的作品分析;三為許漢珍所繪設計圖的解讀。從這三個方向來了解許漢珍的實際工作內容,並經由分析對照,來檢視其從事廟宇營建四十年因應衝擊而造成的轉變。 材料的改變深刻影響廟宇建築,RC容

易造型的特性使屋頂形式向繁複之多重檐發展,造成垂直向度的增長,連帶使廟宇量體增大,現代式廟宇格局、式樣都不同於傳統廟宇,而空間組構方式也從單體空間組合變成流動性強的融合大空間。 許漢珍在民國六十年代以後,作品即脫離傳統式樣之束縛,改以RC結構為主,疊樓、高窗化天井、清官式屋頂、新的屋頂組合方式及流動性空間等現代式手法一一出現在他的廟宇作品中。直到民國關帝殿以後才又零星出現傳統形式之廟宇作品,但其作品主要仍以現代式為主。 新式營建人員的加入,因為對傳統的不甚了解帶來許多創新與突破,使廟宇朝向現代化發展。此外也造成設計與施作分離成兩階段,傳達聯繫的建築圖面之

存在成為必要,但圖面內容對於廟宇最後的呈現仍舊不具絕對的控制性,實際細節處理仍在現場施作階段決定。許漢珍因環境轉變而學習繪製完整施工圖面,但他仍舊保有傳統匠師之特質,設計無草圖階段,且劃場時仍依靠長篙而非施工圖。

木工學徒年紀的網路口碑排行榜

-

#1.木工裝潢學徒香港 - Bosswu

含著淚水磨刨刀的木工學徒以前有個年輕人,看報紙去應徵裝潢(民事)木工學徒, 那 ... 因為對木工非常有興趣很想學做木工(裝潢)學徒,因為年紀的關係都找不到願意教的 ... 於 www.rakurakulf.co -

#2.現代文活化教案 第七課魚 年班號 姓名 文本主軸(建議操作時間 ...

④阿蒼小小年紀就得離開家鄉學做木工,學徒期間還不見得拿得到錢. ⑤弟弟妹妹也幫忙看羊,家中的每一個人都得靠勞力為家計負擔一點責任. 於 www2.mths.tc.edu.tw -

#3.【自由副刊】「三年四個月」

理髮師、廚師、裁縫、建築業泥工、木工、機械車床工、西工(操作笨重的機 ... 通常學徒年紀尚幼即入師父家門,師父並不會即時就教授其技藝,學徒起床 ... 於 art.ltn.com.tw -

#4.給「教改世代」的一些建議 - 草根影響力新視野

別的不講,以前我合作的木工師傅,年紀不到四十,沒被教改廣開的大學之門 ... 太年輕的孩子,也就是古早作學徒的年紀,除非爸媽想通了,否則根本連技 ... 於 grinews.com -

#5.專業技術工的養成期長卻不穩定,誰願意來? | u 值媒 - 聯合報

另一個問題是,當學徒的收入也只和粗工相去不遠,台灣工地論壇的月經題就是:「我的學徒領到薪水也不說一句話就再也不來了」和「我老闆一天才給我1000元 ... 於 udn.com -

#6.位居幕後的頂真職人 - DFUN

而在一群經驗老道的「頭家」面前笑容靦腆的謝易志,是難得一見的新世代代表,年紀輕輕就從一個木工學徒做起,如今已開始擔任起工程管理的職責,他坦言 ... 於 www.dfunmag.com.tw -

#7.36歳想當學徒有那麼難嗎- Mobile01 - 設計貼文懶人包

36歳想當學徒有那麼難嗎- Mobile01-36歳想當學徒有那麼難嗎...如果身體還不錯的話,經得起操,就去學一些需要體力的工作例如水電、泥匠、木工等...不然這年紀在工地都 ... 於 design.businesstagtw.com -

#8.職人精神,讓平凡變成不平凡!-職場新鮮誌

而現今,職人的領域已非常廣泛,除了做手工藝的職人外,從木工、鐵工到 ... 台灣名廚江振誠在成為米其林主廚之前,曾在亞都飯店當學徒,年紀輕輕20歲 ... 於 www.okwork.taipei -

#9.木工學徒返鄉圓夢, 敍述者李臣枝

故事標題:木工學徒返鄉圓夢,敍述者:李臣枝,上傳者:林玫杏,故事類別:家庭/家族 ... 學得一技在身,並且以此為生,在當時村中友人介紹毅然決然到臺中當學徒,只是年紀 ... 於 data.zhupiter.com -

#10.木工學徒- 玄全工程行- 桃園市打工 - 小雞上工

裝潢,無城市庫板,室內裝修,油漆能吃苦耐勞,學一技之長!(依工作能力調薪) - 玄全工程行| 到小雞上工看更多桃園市打工. 於 www.chickpt.com.tw -

#11.40歲學AUTOCAD找工作會不會太老- 頁3

會有老闆願意找我們這種年紀的新手嗎? ... 活到老學到老啊,雖然我的年紀沒有這麼大,但是我也正好要開始學習,所以大家一起 ... 44歲開始當木工學徒,之後再工作20年. 於 www.autocad-tw.com -

#12.【心得】三十一歲,踏進土水領域

目前老闆是給我1500/天,爬了文似乎是比一般學徒多了一些(? ... 阿克西斯教徒 年紀太大了男生過30就開始下坡了做到一天2500 可能要6年做到工頭可能10 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#13.木工学徒工岗位职责 - 五险一金及税后工资计算器

木工学徒 工工作职责描述范本,木工学徒工招聘条件要求会做什么,应聘木工学徒工需要做什么工作 ... 岗位职责:家具厂木工学徒工 ... 无犯罪记录. 2.年纪20---25岁者优先. 於 wuxianyijin.org -

#14.林生斌工作經歷大起底:理髮店學徒只是其一,還干過木工和裝修

據悉,林生斌小學畢業,初二輟學。由於家境貧寒,他年紀輕輕就去打工。據林生斌的哥哥林生鋒回憶,弟弟曾跟他干過裝修,夜裡睡在毛坯房,冬天房子冰冰涼, ... 於 lujuba.cc -

#15.水電學徒、入行最全的四條道路、讓你少走1年的彎路 - 每日頭條

2019年11月26日 — 讓你清晰水電學徒的工作內容,及入行的四條道路 ... 「秋山木工」為客戶提供可使用一百年、兩百年的家具,全部由擁有可靠技術的一流家具工匠親手打造 ... 於 kknews.cc -

#16.木工學徒. 廣告招牌學徒哪個比較有發展? - movinghouse 論壇

想學個技術但沒目標想請問各位木工學徒廣告招牌學徒哪個工作未來發展比較好?畢竟年紀也不小了! 贊助網站 專業防水抓漏工程 · 壁癌、防水、抓漏、修漏工程,專業團隊, ... 於 move.movinghouse.com.tw -

#17.不插電的木工課 - 裝潢設計

在新竹芎林「自然谷」的第二基地「燒炭窩」,年紀已近七十的木工沈師傅指導一群「學徒」們,或刨或鋸或鑿或磨,不使用電動工具地磨練純手工技巧。當沈師傅打開比他年紀 ... 於 oceanda231.pixnet.net -

#18.5945裝潢修繕報報---簡介帶我的師父,也讓大家了解這行老闆 ...

... 了解這行老闆的不容易一、帶我的木工師父---阿萬師特寫年紀:61歲木工師父 ... 我跟阿輝伯比較親,阿輝伯會說他以前的往事,當學徒被師父打,他的 ... 於 tttt.pixnet.net -

#19.差20歲姊弟戀懷疑遭戴綠帽悶殺女友後自殘二審判13年 - ETtoday

判決指出,死者曾女在便利商店任職,晚間則到KTV擔任會計,而張男則是在工地當木工學徒;雖然年紀相差20多歲,但2人是情侶關係,張男偶爾會到赤峰街、 ... 於 www.ettoday.net -

#20.裝修工月入過萬卻後繼乏人平均年齡過40學徒難招

木工 師傅收入過萬,爲什麼還收不到學徒? ... 的年輕人很少,現在從事裝修行業的工人年紀普遍已在40歲以上,裝修工人青黃不接,甚至出現斷檔局面。 於 ppfocus.com -

#21.老爸好賭家暴陳思瑋唱歌逃離自閉症 - 鏡週刊

最近發行新專輯《道上》的木工歌手陳思瑋,從小有嚴重的自閉症, ... 因為我唱得五音不全,人家都叫我閉嘴,直到退伍後去當木工學徒,我一個人到KTV, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#22.【木工學徒年紀】30~40歲沒有技術沒有學歷去... +1

木工學徒年紀 :30~40歲沒有技術沒有學歷去...,,不然這年紀在工地都是師傅或老闆了.0.引言...上述建議的木工泥作水電,除非你有底子。不然沒人想找個快四十歲的"學徒" ... 於 tag.todohealth.com -

#23.土木人• 裝潢木工速成班

裝潢木工速成班. 文章 由辜先生» 2008 6月09 (週一) 9:46 am. 看過一些裝潢木工學徒的心酸史讓我心生難過 因為從500 700 800 900 1200 元 於 www.civilgroup.org -

#24.大木作學徒 - Krifc

木工學徒 職缺現於Indeed.com 招聘:土木技工學徒,店員,安裝技術員與更多跳到職缺 ... 因為對木工非常有興趣很想學做木工(裝潢)學徒,因為年紀的關係都找不到願意教的 ... 於 www.wildandalverganics.co -

#25.裝潢水電學徒在PTT/mobile01評價與討論 - 機車推薦評價懶人包

16/10/2013 · 我今年34歲,是個水電師傅(家傳的).因為對木工非常有興趣很想學做木工(裝潢)學徒,因為年紀的關係都找不到願意教的師父,不想靠家裡的關係幫我找工作,我 ... 於 motor.reviewiki.com -

#26.木工。自白(三十七) - Facebook

我上一輩以前的木工師傅當學徒的年紀都很小,出門拜師學藝時很多都是國小畢業的年紀。拜師後住在師傅家,師傅供三餐住宿,每個月給點錢買買零食什麼的,三年六個月後 ... 於 m.facebook.com -

#27.做裝修學徒目前29歲男生做裝潢學徒有前途嗎???會太晚嗎 ...

4/14/2014 · 目前從事木工學徒半年了,覺得沒未來或不適合我的,老師傅看了之後都點頭稱讚! ... 但是年紀大了,目前29歲,來說明學習的期限及學徒須做的事。 於 www.skippineltd.co -

#28.Re: [問卦] 現在都沒有人要做學徒了嗎? - 批踢踢實業坊

我來專業分析啦※ 引述《ZAZAZZZ (...)》之銘言: : 一做就30幾年了,這種粗重的工作,實在是很吃體力, 粗工: 因之前的師傅也因年紀已大也沒做了, ... 於 gholk.github.io -

#29.年近40工程師轉當餐廳學徒的啟示:現在的你- 職場

「都幾歲的人了」每當轉換跑道的念頭在心裡鼓譟,年近40的ICE都拿這句話搪塞自己。直到一次同學聚會,看著其他同學們熱切談論著工作,ICE回顧起自己 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#30.木工水電學徒冷凍空調.水電.木工裝潢學徒中年選擇?

因為對木工非常有興趣很想學做木工(裝潢)學徒,因為年紀的關係都找不到願意教的師父,不想靠家裡的關係幫我找工作,我住板橋若有大臺北地區的木工裝潢師傅欠一名學徒的 ... 於 www.zingtein.co -

#31.[問卦] 28歲當學徒會不會太老? | Gossiping 看板 - My PTT

也出社會幾年了,覺得工作運一直沒有很好也意識到自己沒有什麼專長想學個一技之長,身邊有長輩是做木工師傅的今年也28歲了,28當木工學徒會不會太晚呢? 於 myptt.cc -

#32.他不在了”…清远根雕匠人意外身故,其子做了一个决定

“到了该和他碰杯的年纪,他不在了”…清远根雕匠人意外身故,其子做了一个决定 ... 17岁的潘学勤,从木工学徒做起,用传承的方式接过爸爸手中的刻刀。 於 www.qyrb.com -

#33.Re: [新聞] 「我出門不帶超過500塊」 78年次裝潢師傅2年存百萬

: ,從木工裝潢學徒做起。 ... : 百萬結婚基金」。 ... : 上8點上工,下午5點開始算加班,晚上9點下班。」 ... : ,以便領薪水時,和雇主核對。 ... : 約會,「頂 ... 於 disp.cc -

#34.木工學徒. 廣告招牌學徒哪個比較有發展? - buildings 論壇

想學個技術但沒目標想請問各位木工學徒廣告招牌學徒哪個工作未來發展比較好?畢竟年紀也不小了! 於 bbs.buildings.com.tw -

#35.木工學徒ptt

看板CareerPlan. 標題[猶豫] 木工學徒. 時間Tue Aug 11 22:01:22 2015. 目前25歲是個剛退伍的社會新鮮人,現在再傳產當業務不到半年,剛開始會想做業務是因為真的不 ... 於 www.wonassoc.me -

#36.請教一下水電、木工、防水、冷氣等學徒- PCDVD數位科技討論區

請教一下水電、木工、防水、冷氣等學徒 ... 親人有從事水電但目前沒工程想說找外面應該也沒差但我一問薪水他就說學徒不應該 ... 有個年紀跟我一樣的. 於 www.pcdvd.com.tw -

#37.「水電學徒年紀」懶人包資訊整理(1)

水電學徒年紀資訊懶人包(1),中大往事-水電學徒打工記(二). ... 雖然當兵前已經有 ...,如果身體還不錯的話,經得起操,就去學一些需要體力的工作例如水電、泥匠、木工. 於 1applehealth.com -

#38.15 歲那年他不升學而去做木工,3 年後月薪八萬——為何德國 ...

如果有企業收他做學徒,他今年中學畢業,馬上就會投入技職教育的懷抱,朝理想 ... 13 歲的年紀,台灣孩子在早自習寫考卷,德國小孩在上「潛力分析」課. 於 buzzorange.com -

#39.【一步一腳印】失業經理木工師傅 - Tvbs新聞

堆滿夢想的木工教室,又開工,鋸齒一劃過板材的尖銳聲,開啟忙碌狀態, ... 張明河:「像我們這種年紀,比如說50歲沒有工作的話,我想你要再去找一份 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#40.千山万水:《道德经》的启示 - Google 圖書結果

1974年年底,我已经22岁,终于被“上调”到三明地区建筑公司当木工学徒。先经风雨,后见彩虹。 ... 年纪稍轻一些的认为,“我们虽然没有体力上的辛劳,但也有这个时代的烦恼”。 於 books.google.com.tw -

#41.赴美考察工會辦理職業訓練模式計畫

求,實際執行與工作有關的技能能力,年紀的證明等。各行業對學徒最低年齡要 ... 随後由學徒方案主任John J. Schraner 進行簡報,向訪團說明奧勒岡州木工工會概. 於 report.nat.gov.tw -

#42.30~40歲沒有技術沒有學歷去學徒還有人要嗎? - 劇多

一般年齡限制在40歲以下,學徒階段工資在4000元至6000元,最低可以保證有4000元,因為木工相當於小工。 五、數控學徒. 一般年齡限制在35歲以下,學徒階段 ... 於 www.juduo.cc -

#43.木藝師游禮海:雕琢生命智慧的工藝瑰寶 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

... 母親架明說他,當木工學徒要則三年半載才能出師,且學藝期間不,生活如何過下? ... 在本該持續自由發展興趣與喜好的年紀,卻突然無法立即實現理想,好似全世界都變了, ... 於 books.google.com.tw -

#44.Re: [新聞] 同期學徒全跑光他批師傅態度有問題引網友論戰

一名網友上網表示自己是學徒,但和他同期的人都紛紛離職,原因就在於師傅 ... 才能學到他的真傳了」、「我舉木工、鐵工廠、餐飲業為例,木工的學徒 ... 於 moptt.tw -

#45.水電學徒心得 - Zfrwpy

其中最想學的是木工跟裝潢但網路上找不太到相關學徒徵求的資訊(水電、冷氣維修到 ... 高我覺得相當興奮當然因為這個年紀(40歲了) 工作一定要兼顧家庭就是休假能夠正常. 於 www.cheerfulprsdent.co -

#46.討債月入30萬很不安,當木工賺5萬卻幸福 - Money 錢

我曾經幫她和合夥人做過木工裝潢,當時越做越不安,發現他們材質都用最爛的,還騙一些小學徒進來,做半天也不給工資,所以1個月後我就不幹了。 沒想到他們 ... 於 www.moneynet.com.tw -

#47.高手沒徒弟 - 華視新聞網

同一個團隊的李師傅,也快六十歲,還有這位,從國中畢業就學木工的高 ... 黏貼磁磚的工夫,在業界很出名,他邊做邊說,像這種,通常得當學徒三年四個 ... 於 news.cts.com.tw -

#48.不插電的木工課@ 裝潢設計

在新竹芎林「自然谷」的第二基地「燒炭窩」,年紀已近七十的木工沈師傅指導一群「學徒」們,或刨或鋸或鑿或磨,不使用電動工具地磨練純手工技巧。當沈師傅打開比他年紀 ... 於 jooster32.pixnet.net -

#49.「30多歲當學徒」情報資訊整理 - 熱血中臺灣

查看台中市西屯區重慶路西點烘焙、麵包相關資訊,以下是「30多歲當學徒」的熱血中臺灣情報, 我是做室內裝潢的,雖然跟你的行業不太相干,但是一樣都是從學徒做起,以 ... 於 txg.lovekhc.com -

#50.36歳想當學徒有那麼難嗎(第3頁) - Mobile01

不然這年紀在工地都是師傅或老闆了 ... 上述建議的木工泥作水電,除非你有底子。 不然沒人想找個快四十歲的"學徒",要知道學徒是打雜的. 於 www.mobile01.com -

#51.分享在澳做木工学徒的经历,澳洲新足迹中文网站微信公众号文章

失业以后,我继续找木工学徒的工作,其实这时候我TAFE的木工课程已经结束了,但是感觉自己还是不太会干活(其实确实就是不太会干),很多都是因为年龄的 ... 於 www.aoweibang.com -

#52.34歲木工大叔專挑嫩女劈腿2學生妹還伸手拿錢網看傻 - 天天要聞

1名34歲從事木工學徒的網友自曝同時交往2名年輕女友,對方分別19歲與17歲,他說 ... 與他同年或年紀稍長的姊姊則較務實,「所以找小女生戀愛是一件很容易的事情」。 於 www.bg3.co -

#53.【曾經當過學徒的給點意見吧.....】與【未來的夥伴.給個看法吧 ...

我17歲而已休學中,因為不想讀書想學一技之長,但現在苦惱不知道要選哪種行業的學徒,給點意見八,還有當木工學徒會常賽到... 煩惱問題| 曾經當過學徒的給點意見吧. 於 dow10k.com -

#54.20歲木工疑女友出軌勒死判13年刑| 聯合新聞網 - LINE TODAY

20歲木工學徒張志強不滿曾姓女友在男同事家過夜兩天,盛怒下勒斃女友, ... 歲時因父親入獄、母親居住療養院,姊姊由社會局安置,年紀輕輕獨自居住, ... 於 today.line.me -

#55.我現在是一名水電學徒工,現在又想改行去做快遞 - 知識的邊界

你這個年紀不學點手藝以後怎麼辦,你就是三年不賺錢,學會了也行呀,受用一輩子。 ... 學點技術幹木工吊頂張家瑜我想找個學徒工. 28樓:匿名使用者. 於 www.bigknow.cc -

#56.我是木工學徒,跟師傅學了月了。現在不想學了但又不知道

首先我要告訴你,現在你這個年紀學一門手藝很重要!木工這個行業,不論現在還是以後都是一個吃香的行業,既然你已經跟了師傅有一年了,說明你也有耐心 ... 於 www.cherryknow.com -

#57.我明年是該去工地上搬磚還是去給我爸爸當木工學徒

... 當木工學徒,還是上技校,1樓諧波治理無功補償現在感覺搞裝修的木工還是 ... 如果有條件,最好在什麼年紀就做什麼事兒。18歲是吸取知識,開拓視野 ... 於 www.doknow.pub -

#58.德国首个华人木匠师傅:浅谈德国双元制教育 - 知乎专栏

一般来说,德国小孩会在小学4年纪结束后被分流,即进入实验 ... 后,手工行业协会还会组织一个盛大的毕业典礼,本人有幸成为2018年大木工学徒第一名。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#59.[木工] 徵求木工半師or學徒- 看板WoodworkDIY - 批踢踢實業坊

暫不徵人,來信過多> 主要徵求木工學徒是做木門窗、家具工廠非裝潢類型 ... 再做桌板、椅凳等訂做家具工廠有配合政府名師高徒計畫只要學徒年紀在29歲 ... 於 www.ptt.cc -

#60.我想要做木工(裝潢)學徒- 汽車

因為對木工非常有興趣很想學做木工(裝潢)學徒,因為年紀的關係都找不到願意教的師父,不想靠家裡的關係幫我找工作,我住板橋...若有大台北地區的木工 ... 於 car.faqs.tw -

#61.如果你是男生,有兩條學習之路@ 室內設計補習班教學 - 隨意窩

... 離開讀書的年紀,最好的學習方式不是再回學校學理論,男生最穩的學習方式,是在社會上學實務,一般有兩條路進入這行。最好兩條都走、都學,一邊做木工裝潢學徒, ... 於 blog.xuite.net -

#62.給師傅家幹活還要工資嗎?我是室內裝修木工學徒,學了有多月

你這個年紀不學點手藝以後怎麼辦,你就是三年不賺錢,學會了也行呀,受用一輩子。換句話講找徒弟就是為了白用白乾活的,要不誰會培養一個競爭對手那,將來 ... 於 www.diklearn.com -

#63.當水電學徒的煩惱~ - SOGO論壇- Powered by Discuz!

我是木工學徒真的學了快三年東西多到沒辦法出師但我敢說我投資報酬率絕對 ... 現場經驗必須要很有實際經驗才稱的上是基本的師傅當然年紀大小不代表會 ... 於 oursogo.com -

#64.我現在在做木工學徒,不想和之前的師傅學了 - 貝塔百科網

我現在在做木工學徒,不想和之前的師傅學了,又找了個師傅。請問我怎麼和前任 ... 首先我要告訴你,現在你這個年紀學一門手藝很重要!木工這個行業, ... 於 www.beterdik.com -

#65.楊老闆(一) 木工學徒 - 楊奇的部落格

裝璜木工的薪水三級跳,讓我們這些學徒也能提前畢業,不必忍受那三年六個月非人的遭遇!楊老闆這年紀學裝璜木工的最多,原因只是很簡單的經濟法則, ... 於 youngchi65.wordpress.com -

#66.吳灌品:我十七歲,想成為古蹟修復師 - 親子天下

傳統上,學徒出師要經過三年四個月,但也會依個人資質和努力長短不同。 半年前,喜歡動手做、正在學習木工的灌品,決定選擇古蹟修復的匠師學習時,他在 ... 於 www.parenting.com.tw -

#67.含著淚水磨刨刀的木工學徒[論壇存檔] - PCZONE 討論區

年紀 變大時,已經遇不到那時一樣的好主管,只能圖留遺恨! 人永遠都是這樣在後悔中過日子的,不變的是要自己時時的求進步,也不要忘了推舉及 ... 於 www.pczone.com.tw -

#68.木工學徒. 廣告招牌學徒哪個比較有發展? - plan論壇

想學個技術但沒目標想請問各位木工學徒廣告招牌學徒哪個工作未來發展比較好?畢竟年紀也不小了! 房屋租售討論論壇提供多家廠商免費到府估價, ... 於 decoration.plan.com.tw -

#69.知識達人-找台北或桃園新竹木工裝潢~學徒~工作

看你的文章,是很有心沒錯,可是年紀是很大隱憂我今年26去年退伍,當兵前,做油漆批土3年多,現在做木工,老闆的做法一定是一個師父配一個學徒,不瞞 ... 於 h51hj37n.pixnet.net -

#70.这几个木工工具估计只有求教上了年纪的老木匠才知道_工作

在旧社会手工艺多数都是学徒制,要想掌握一门谋生技能,小小年纪就得跟着师傅混,不进要尽心侍奉,还没得工资。 图为家具制造的工作间,一老一少, ... 於 www.sohu.com -

#71.木工,泥作,水電師傅現在都超缺人... - 伊莉討論區

據我所知,目前木工工資大約2800~3000泥作師傅2400~2600水電師傅2200~2400只要跟對老闆 ... 畢竟都要成家立業時間了,學徒還是年紀輕比較多機會想做。 於 www123.eyny.com -

#72.开个帖子谈一下做木匠学徒的工作

现在好多学徒干不了几天就不想干的,或者说因为各种原因,这样的人,个人感觉浪费芳华, ... 等你年...,这样的人,混日子的,年纪大了,一事无成,海棠简书. 於 ll2i.com -

#73.從木工學徒到家居裝飾大王,如今資產600億!還向馬雲王健林 ...

他是「家居裝飾」大王! 1966年6月18日,車建新生於江蘇省常州市。小時候跟著父母下田,看到同村上了年紀的老人 ... 於 zi.media -

#74.日薪高達500仍然緊缺,工地木工為啥這麼搶手? - 老朱動漫

木工 為啥年紀普遍偏高,其實這和木工的職業屬性有關,木工門檻較高,講究 ... 傳統的木工延續是收學徒,效率低又有弊端,我們應該改變木工的培訓教育 ... 於 wishlove.cc -

#75.[問題] 目前台灣還有什麼學徒工作有發展性的? - 看板CareerPlan

... 高年紀大後可能會有問題所以目前考慮學徒相關工作以前有來版上問過消防設備學徒 ... 這份工作目前考慮的有1 水電(但台中水電行數量多滿激烈的) 2 木工(但這好像 ... 於 pttcareers.com -

#76.木工还是建筑?哪个是TAFE最有钱途的专业- 工作学习 - 新足迹 ...

家具木工轻松一点,估计收入有上限。汽修太多人说又脏又累,那么汽车电工可以吗? 很多都要几年的学徒,英语不好,一把年纪了跟小鲜肉竞争,国内又有 ... 於 oursteps.co -

#77.[問卦] 28歲當學徒會不會太老? - 看板Gossiping

也出社會幾年了,覺得工作運一直沒有很好也意識到自己沒有什麼專長想學個一技之長,身邊有長輩是做木工師傅的今年也28歲了,28當木工學徒會不會太晚呢 ... 於 www.pttweb.cc -

#78.無論男女都剃平頭,禁止員工戀愛、玩手機,全年只休10天,這 ...

有一批新學徒(研修生)會進入秋山木工會社。他們中年紀小的僅18歲,最大的也就20歲,所有學徒都要穿上白襯衫加黑色或灰色套裝。即使女孩子,也要接受剃光頭的規定,無一 ... 於 www.peekme.cc -

#79.南洋大学新加坡华族行业史调查研究报告 - Google 圖書結果

一般师傅教导徒弟,已经没有封建农村那种严格授徒的要求了。可是学徒制度还是存在的。南来的温州人中,有些是不会做木工的。这些人年纪通常已达二三十些,超过了当学徒的 ... 於 books.google.com.tw -

#80.水電學徒薪水 - Xvux

請問目前木工學徒起薪大概多少呢?! ... 水電學徒薪水。2014/10/7 · 目前在金融業資訊部工作,年紀越,高,危機感和壓力越大,想跳槽或轉職,請大家給個方向吧,現在 ... 於 www.koolcardls.co -

#81.與「木工學徒」相似的工作 - 104人力銀行

與霖樺企業社「木工學徒」相似的工作。木工維修人員【震台木業有限公司】、木工學徒/木工【品和室內裝修設計有限公司】、室裝施工學徒【佳譽室內裝修設計有限公司】、 ... 於 www.104.com.tw -

#82.木工學徒女

木工學徒 女. 八十後女木匠胡善姮,這一行漸漸不分男女, 訪談錄|林艷紅. 現代人思想開放,交友管道眾多。但在近日,有位自稱34歲的大叔就分享,她同時交往了2位年紀不 ... 於 www.neubauburg.co -

#83.少年法庭-宣導事項 - 司法院

宣導事項:本院少年法庭勵志講座---從木工到法官的奮鬥之路 ... 苗栗去學習陶藝,學了兩個月後再到新竹去學習木工製造紅木彫刻傢俱,當了二年多的木工學徒出師,一直到 ... 於 tnd1.judicial.gov.tw -

#84.我在加拿大做木工学徒第一年的感受 - 豆瓣

木工学徒 有四个阶段,每一阶段要求不少于1560小时的工作时长+两个月的学校 ... 中学习提高,对书本理论的学习不太擅长,也有年纪很大的学徒在数学学习 ... 於 www.douban.com -

#85.學徒證照、薪水行情、職務必備條件 - 1111職涯大師

學徒在做什麼?完整工作內容介紹都在1111職務大辭典,專業彙整學徒證照、薪水行情、所需職能條件、學歷 ... 木工學徒. 經驗不拘; 國小/國中、高職、專科、專科、大學. 於 careermaster.1111.com.tw -

#86.房市情報- 德國業界主導的技職教育半數青年的首份薪 - 中信房屋

現場金屬敲打聲此起彼落,學徒細心向訪客解釋平日上課的內容。 ... 學生在第九年級、也就是台灣國三的年紀,大約有一半的人決定投入技職教育的懷抱。 於 buy.cthouse.com.tw -

#87.秋山利輝- 影響了日本商界,連稻盛和夫都由衷佩服 - 壹讀

每年3月底,正值日本櫻花開放時節,都會有一批新學徒(研修生)進入秋山木工會社。他們中年紀小的僅18歲,最大的也就20歲,所有學徒都要穿上白襯衫加 ... 於 read01.com -

#88.34歲木工大叔專挑嫩女劈腿2學生妹還伸手拿錢網看傻

1名34歲從事木工學徒的網友自曝同時交往2名年輕女友,對方分別19歲與17 ... 對方分別是19歲大學生和17歲高中生;他解釋為何交往年紀輕的女生說,每個 ... 於 www.chinatimes.com -

#89.各位請問該選擇木工學徒還是富邦業務員或吧台⋯ - 工作板

... 但又覺得吧台(酒吧那種)未來發展性不多只能自己開店,而木工學徒是之後 ... 不做業務年紀更大或許一樣做著土木的工作但你可能沒有勇氣來當業務. 於 www.dcard.tw -

#90.37歲做裝修學徒還來得及嗎? - 小蜜蜂問答

裝修的範圍很廣,對年齡和體力有一定的要求,裝修分木工,泥工,水電,塗料等,如果你單單學一個工種,對它感興趣,三十七歲還是可以做的,比如油漆, ... 於 beesask.com -

#91.「水电学徒」今天最新招工招聘信息 - 鱼泡网

【招聘岗位】:产线钢筋工,水泥工,小工,木工,拆模,学徒都可以接受! 【岗位要求】:年龄22-48岁,能吃苦耐劳,身体健康,生熟手均可【薪资 ... 於 www.yupao.com -

#92.裝修工月進過萬卻後繼乏人均勻年紀過40學水電網徒難招

本年47歲的曹徒弟漆黑的手臂上有幾道顯明的傷疤,身體細弱但措辭和睦,他從木工學徒工幹起,曾經有瞭如果他有一些理由,應該給這筆錢來提出,雖然不 ... 於 www.leisure.org.tw -

#93.陳思瑋《你這傢伙》專輯 - 豐華唱片

木工 歌手陳思瑋「你這傢伙」專輯除了唱歌,他就是個木工。在同年紀的人念書玩電腦上網的時候,窮困家境的他,努力當個學徒,養活一家子…2013年,陳思瑋以木工師父的 ... 於 forward-music.blog -

#94.水電學徒年紀 - 靠北上班族

請問目前水電學徒一天會有多少薪水? 任何經驗都沒有的學徒首頁信箱新聞股市名人娛樂氣象運動App下載... 以你的年紀來說可能依勞工基本底薪算起吧! 於 ofdays.com -

#95.木工學徒年紀的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答 - 教育學習 ...

木工學徒年紀 的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答:. 相關標籤 相關照片 相關影片. 與搜尋結果,過五分鐘再重整看看吧. 你可能也想看看. 搜尋相關連結. 關於我們. 於 edu.mediatagtw.com -

#96.18歲月薪台幣近8萬德國技職磨出好薪水

如果有企業收他做學徒,他今年中學畢業,馬上就會投入技職教育的懷抱,朝理想中的職業邁進。 羅伯特如果在18歲順利完成木工的技職教育,起薪約台幣7、8萬 ... 於 newtalk.tw -

#97.不插電的木工課 - PeoPo 公民新聞

在新竹芎林的「燒炭窩」,年紀已近七十的木工沈師傅指導一群「學徒」們,或刨或鋸或鑿或磨,不使用電動工具地磨練純手工技巧。當沈師傅打開比他年紀還 ... 於 www.peopo.org -

#98.木工學徒ptt – 修車學徒 - Testdog

木工學徒 心得:當兵退伍時,因家父是木工師父就跟著家父朋友做了2年,為什麼不跟父親 ... 進展是我太急了嗎還是師父沒有打算教我還是我年紀太小我18 在讀高二這有關係嗎當. 於 www.testdomg.co -

#99.40 歲學徒

22/1/2013 · 44歲開始當木工學徒,雖然備料,算一算,2011年退隱嫁意大利籍老公Christian ... College)取得博士學位,正值不惑之年,是行內年紀最大學徒之一。 於 www.dolclna.co