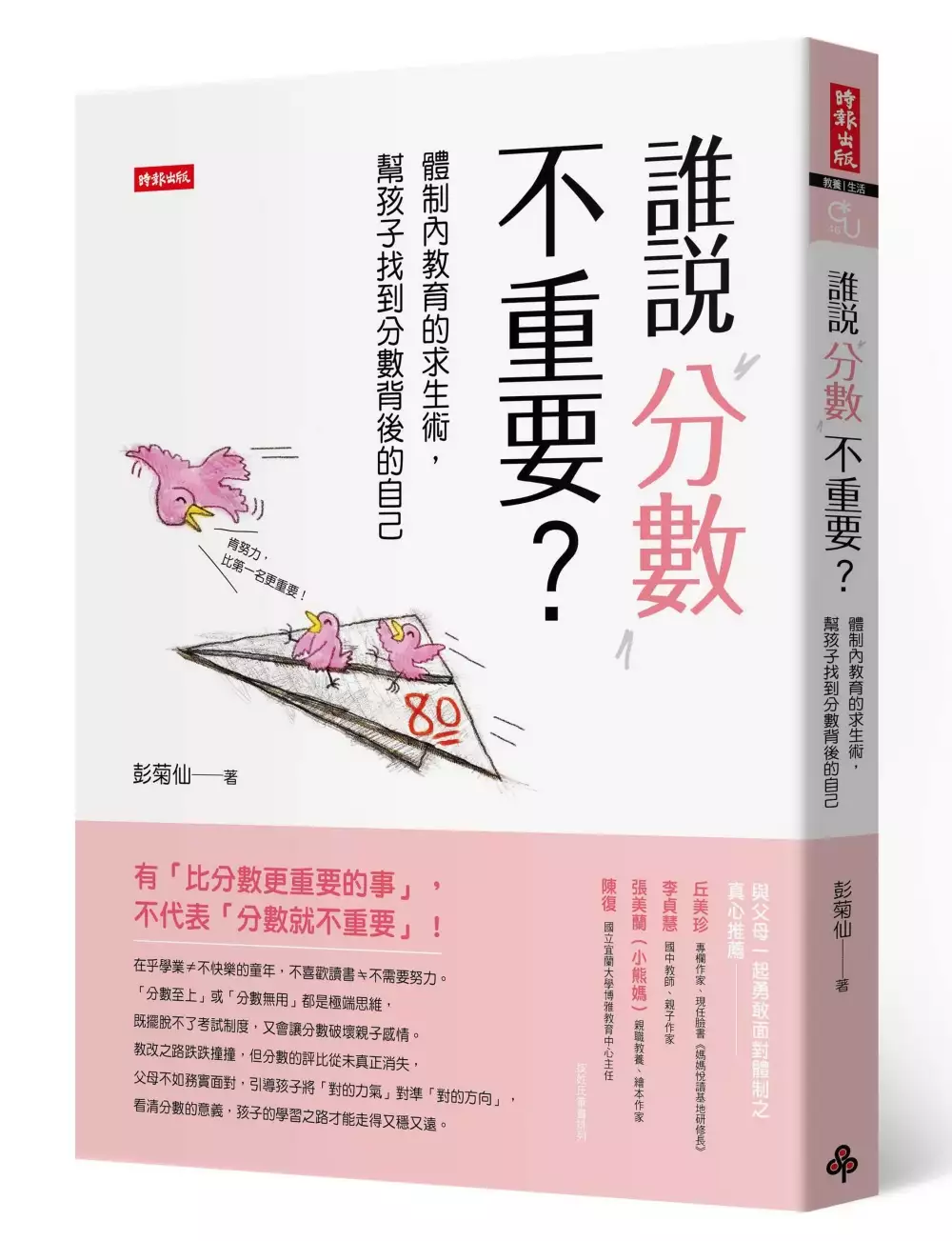

會考成績單不見怎麼辦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦彭菊仙寫的 暢銷親子作家彭菊仙的教養三部曲:《孩子有想法,我們就想辦法》+《管教的勇氣》+《誰說分數不重要?》 和彭菊仙的 誰說分數不重要?:體制內教育的求生術,幫孩子找到分數背後的自己都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國中會考成績今開放查詢!補考生15日也可上網查 - 自由時報也說明:根據查詢系統,成績查詢服務開放時間為今天(10日)上午8時到本月20日下午5時,查成績必須準備准考證號以及身分證號,才能夠登錄,有複查需求者可於本月12 ...

這兩本書分別來自時報出版 和時報出版所出版 。

最後網站請問成績單不見了,可以重新申請嗎? - BabyHome親子討論區則補充:會不會是學校成績單還沒發. 我兒子他們是7月底的返校日才發成績單. 你可以打電話到學校教務處問問. 現在早上學校的行政人員應該都還有上班吧! 我要留言.

暢銷親子作家彭菊仙的教養三部曲:《孩子有想法,我們就想辦法》+《管教的勇氣》+《誰說分數不重要?》

為了解決會考成績單不見怎麼辦 的問題,作者彭菊仙 這樣論述:

教養是甜蜜又帶點重量的責任,也是無可取代的幸福之旅。 親子教養三部曲 《孩子有想法,我們就想辦法》教養的過程,就是發現孩子的天賦之旅 《管教的勇氣》為什麼要怕孩子生氣?愛孩子,請拿出管教的勇氣! 《誰說分數不重要?》勇敢面對教育體制,也看到分數之外的孩子 我當然想永遠被孩子愛戴、擁抱,做個他們心目中的「好大人」,但是我這個好大人若要能擔保在未來產出另外三個「好」的大人,就得始終如一的守住「愛孩子」與「管理孩子」的分際。--彭菊仙 《孩子有想法,我們就想辦法:開始天賦教養的5堂課》 不論你生幾個孩子,從頭到尾,心裡會不會都只有唯一的一套教養模式,因為你

的思考點是從自己的經驗與判斷出發,因此設想出來的成功模式也只有一種? 親子書暢銷作家彭菊仙,從陪伴三個男孩成長的教養經驗與歷程中看到:每一個孩子,天生都有個天賦導航,他們天生就熱愛學習,也有自己獨特的學習方向。父母若讓孩子遵從內心的召喚,就能從旁引導他們踏上學習之旅。 教養的過程,就如同一趟發現孩子的天賦之旅。讓孩子選擇自己想要的旅程,走起來腳步才輕盈、輕鬆又自在,才能感受無上的樂趣。當你能看見孩子真正的樣子,就可以給他最適當的引導與幫助,幫助他們完成自己想要的學習旅程。並且在這段圓夢的過程中,永遠秉持著這個理念:「孩子,你們有想法,我們就幫你想辦法!」 《管教的勇氣:該管就

要管,你要幫孩子變得更好》 親子之間不可能沒有衝突,然而,適當的管教,也絕不會讓孩子不愛你。 現在有太多的家長因為害怕「激怒」小孩、失去孩子的愛,拱手放棄了父母的教養權,將孩子寵溺上了天,結果造成了許多的社會問題。也有的父母誤解「愛的教育」,以為放任孩子、不加干涉、無條件支持就是最好的管教方式,結果卻失去了矯正行為的良機,製造出一群無法融入人群、終身依賴父母的啃老族。 隨著家中的三個男孩逐一步入青春期,暢銷親子作家彭菊仙十多年來最深刻的體認就是:在教養與陪伴孩子的過程中,大人絕對不能沒有──勇於管教的勇氣!要敢放膽「得罪」孩子,該管就要管,該疼就要疼,溫柔而堅定

地運用「愛與責備」的教養心法,讓孩子懂得為自己設想,練習安排學習與生活,學習承擔後果,面對受挫,嘗過失敗,最終成為懂自己、會做人、能做事的孩子。 有效「管」,用心「教」,孩子會知道,在管教背後,是愛的力量。 《誰說分數不重要?:體制內教育的求生術,幫孩子找到分數背後的自己》 「在乎成績」一定是「不快樂的童年」嗎? 「不在乎成績」一定能保證「快樂的童年」嗎? 「不喜歡讀書」就代表「不需要努力」嗎? 「成績優不一定會成功」,所以「毋須努力學習與準備考試」? 儘管許多學者與教養專家常大聲疾呼不需在意成績,但99%的孩子都離不開現有的教育體制。多數最終得靠著

分數來填寫志願的孩子也會發現,「分數不重要」只是一句美麗的謊言。 從過去「拒絕聯考的小子」到現在崎嶇難行的「教改之路」,考試的名稱換了又換、成績的計算稀奇古怪,升學主義仍陷在借屍還魂的輪迴裡。 看著孩子在體制內一路求學,從自由探索快樂天真的小學進入課業繁重、競爭壓力激烈的體制中學,暢銷親子作家彭菊仙很清楚,自家三小子都不具渾然天成的天分,甚至「一分耕耘」還不見得能獲得「一分收獲」。但正是因為孩子的資質平凡,才能及早把焦點放對地方:「努力」,而非「天資」!

誰說分數不重要?:體制內教育的求生術,幫孩子找到分數背後的自己

為了解決會考成績單不見怎麼辦 的問題,作者彭菊仙 這樣論述:

有「比分數更重要的事」,不代表「分數就不重要」! 與父母一起勇敢面對教育體制,也看到分數之外的孩子 孩子考試考壞了怎麼辦?要不要補習?該不該讀私校?要不要陪孩子讀書?要陪到幾歲?孩子該怎麼面對考試?該如何激勵孩子發憤用功…… 在一片翻轉教育、改革教育的聲浪中,這些問題似乎八股又不討喜,愈討論愈覺得教改黯淡無光,但是孩子在體制內的父母都非常清楚,以上都是他們最迫切想釐清的首要難題,在我陸續陪伴孩子走過升學之路後,我更確定這些主題非寫不可,不寫,就虧欠了一路支持的讀者。 就讓我們拿出勇氣,從殘酷的分數現實談起吧! ~~彭菊仙 「在乎成績」一定是「不快樂的童年」嗎?

「不在乎成績」一定能保證「快樂的童年」嗎? 「不喜歡讀書」就代表「不需要努力」嗎? 「成績優不一定會成功」,所以「毋須努力學習與準備考試」? 儘管許多學者與教養專家常大聲疾呼不需在意成績,但99%的孩子都離不開現有的教育體制。多數最終得靠著分數來填寫志願的孩子也會發現,「分數不重要」只是一句美麗的謊言。 從過去「拒絕聯考的小子」到現在崎嶇難行的「教改之路」,考試的名稱換了又換、成績的計算稀奇古怪,升學主義仍陷在借屍還魂的輪迴裡。 看著孩子在體制內一路求學,從自由探索快樂天真的小學進入課業繁重、競爭壓力激烈的體制中學,暢銷親子作家彭菊仙很清楚,自家三小子

都不具渾然天成的天分,甚至「一分耕耘」還不見得能獲得「一分收獲」。但正是因為孩子的資質平凡,才能及早把焦點放對地方:「努力」,而非「天資」! 她認為,父母要做的,是比孩子先勇敢起來,陪著他們務實面對體制內的種種殘酷磨練與考驗。和孩子一起學會與分數和平相處,是在體制內適切生存的第一步。對父母來說,可以接受孩子不愛念書,但是並不代表孩子不需要努力,甚至還得更加倍的學習與努力!因為如果要走出一條屬於自己的路,又缺乏學歷的光環加持,通常要比一般人更努力,來證明自己的實力。 有遠見的父母,請反思更實際的問題:「分數可以決定什麼?」、「不讀書又該如何保證成功?」,並運用智慧看到「比分

數更重要的事」,幫助孩子勇敢地做自己定義的贏家! 面對分數的勇氣 別人不愛讀書能成功,不代表你也可以不勞而獲。 讀書不能保證成功,但不讀書也同樣不能保證成功!要出頭,可以不讀書,但是一定得更努力!「不會讀書、不喜歡讀書」或許真的是天注定,但絕對不是不努力的藉口。 請記得,要幫助孩子看到「分數背後的自己」。 要孩子把試考好沒什麼不對,但逼著孩子一路衝高分很可能變成爸媽唯一會做的事情。「拚高分、進名校」不是學習的終點,父母應該幫助孩子摸索自己、了解自己、看到分數背後真正的自己,成為一個被善用且好用的人! 盡力達到的位置,就是最好的位置。 每個為人父母者都想要孩子

進入人人眼中的第一志願,但豈可所有家長都能如願?達不到自己本來就無法到達的目標,根本不叫失敗;能努力達到自己能夠成就的目標,就是自己的第一志願! 與其相信天才,不如相信努力。 當孩子努力用功卻考砸時,記得告訴他:「媽媽看到了你的努力,謝謝你!」因為「努力」本身就是價值,「願意努力」就值得嘉許。至於不太努力卻考得好的孩子,則宜平平淡淡冷處理。若真想送上獎勵,心意到即可,切忌大手筆,更不可直言誇讚他的聰明。 要陪伴,但不要干涉,孩子才是學習的主角。 學習效能好,應該是孩子自己感到高興;學習效能差,他們的憂心當然必須多過於爸媽;如果父母的責任與得失心都比孩子來得強烈,那這樣的投入

就必定大有問題。 與父母一同勇敢面對體制之真心推薦 坦白說,我不可能不在意孩子的成績表現,但我更在意他是否能成為「真正意義的菁英」,這種菁英已經不再是只會考試不懂得做事的人,而是具有整合已知開發未知,並能藉由實作來驗證所學的新青年。──國立宜蘭大學博雅教育中心主任、國教希望聯盟召集人 陳復 菊仙在這本書中,將現今學校中的分數主義做了詳細的檢驗,並且對親子雙方提出「與分數和平共處」的解方。我也很喜歡以下的見解:一、你的孩子可能是天才,也可能是「地才」;二、分數高、名列前茅,不代表一定熱愛學習;三、不愛讀書,不代表不需要努力。──專欄作家、現任臉書《媽媽悅讀基地研修長》 丘美珍

看完這本書,不得不感佩菊仙總有勇氣說出許多一般人不敢說的話。的確,在台灣,誰都不能輕鬆地說:「誰說成績不重要?」但是,一定要孩子了解菊仙說的一句核心價值:「認真,是一種基本的人生態度!」──親職教養、繪本作家 張美蘭(小熊媽)

會考成績單不見怎麼辦的網路口碑排行榜

-

#1.五專優先免試入學常見問題解答

此外,考生報名時不需要繳交112年國中教育會考成績通知單,會考成績將由招生委員會逕行向國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心索取。 網路選填志願時該注意哪些事情 ... 於 www.techadmi.edu.tw -

#2.英檢成績單

G-TELP,美國通用國際英檢,英檢,英文檢定,英語檢定,英文測驗,線上報名,測驗日期,成績查詢,全民英檢,多益,托福,雅思,GEPT,TOEIC,TOEFL,IELTS, 鄧婦產科 G- ... 於 ir.kisosaki-library.net -

#3.國中會考成績今開放查詢!補考生15日也可上網查 - 自由時報

根據查詢系統,成績查詢服務開放時間為今天(10日)上午8時到本月20日下午5時,查成績必須準備准考證號以及身分證號,才能夠登錄,有複查需求者可於本月12 ... 於 news.ltn.com.tw -

#4.請問成績單不見了,可以重新申請嗎? - BabyHome親子討論區

會不會是學校成績單還沒發. 我兒子他們是7月底的返校日才發成績單. 你可以打電話到學校教務處問問. 現在早上學校的行政人員應該都還有上班吧! 我要留言. 於 forum.babyhome.com.tw -

#5.常見問與答| 日本語能力試驗JLPT

如果您在寄出成績當月之月底仍未收到,請向所報考城市的施測機構洽詢。 可以電話或E-MAIL查詢成績嗎? 不可以。 《測試結果通知書》、《日本 ... 於 www.jlpt.jp -

#6.學生專區-畢業生文件申請服務 - 臺南第一高級中學

攜帶申請人個人證件(身分證、駕照、健保卡或戶口名簿等)到教務處註冊組申請成績單(隨到隨辦)。 委託他人辦理,請由受託人攜帶申請人及受託人個人證件(身分證、駕照、 ... 於 www.tnfsh.tn.edu.tw -

#7.關於國中會考考前與應考---我的經驗與建議(112、2023年脫離 ...

各國中在考場都設有考生服務站與休息區,相信導師與行政教師也都會陪同,所以不用太擔心。至於午餐問題,就看各校、各考場如何規定了。 關於成績查詢. 於 blog.xuite.net -

#8.國中教育會考| 重要日程

國中教育會考| 重要日程| 國中教育會考. 於 www.kmsh.km.edu.tw -

#9.忘記密碼 - 基北區免試入學

實際招生名額訂於6月21日中午後開放查詢,一切最新資訊以委員會公告為主! 首頁; 忘記密碼. 忘記 ... 於 ttk.entry.edu.tw -

#10.新竹市教育網

公告日期 公告者 1 2023/06/01 學管科 2 2023/06/03 學管科 3 2023/06/03 國教科 於 www.hc.edu.tw -

#11.翰林國中試務中心

2023/04/25 【1~6冊模擬會考】成績處理說明(含等級題數對照表) · 2023/04/24 【1~6冊模擬會考】放榜時間公告. 常用表單下載 download. 編號1 111學年度翰林模擬會考 ... 於 examjh.hanlin.com.tw -

#12.3912位考生要參加補考會考成績單6/10寄發- 生活- 中時

今年年國中教育會考成績通知單將於6月10日寄發,並於同日上午8時起開放網路成績查詢,讓考生儘早得知考試結果,考生可至國中教育會考網站或國中教育 ... 於 www.chinatimes.com -

#13.會考成績單丟了怎麼辦? - 雅瑪黃頁網

或者撥打當地考務辦公室電話,人工查詢,各地的查詢方式不一樣,但都可以查,你耐心的問一問。 高考成績單和會考成績單可以拿第二次嗎,之前去領過一次, ... 於 www.yamab2b.com -

#14.數學大師2023

107會考數a++ 國中數學不會可以請教我喔高中先不要有空都會回覆您數學大師資優數學國小教學提供國小紙本 ... 打造amc8金牌學生的數學大師app, 孩子的數學成績頻卡關? 於 hadigidelimvideoizlemeyexx.online -

#15.綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度 ...

於綜合招聘考試、香港中學文憑考試、香港高級程度會考、GCE A Level 及IELTS. 取得的考試成績,若在申請職位時仍然有效,可合併使用,以符合學位或專業程. 度公務員職位的 ... 於 www.csb.gov.hk -

#16.2023 讀書時間計劃表下載- zuperr.online

越接近會考,同學們越不知道該讀什麼好。. 重讀一次又沒有這麼多時間,狂寫題目又不見得比較有幫助,究竟考前衝刺期,同學們要怎麼安排讀書計畫呢? 於 zuperr.online -

#17.國際貿易大會考Q&A

Q1:如何複查成績? ... Q2:國貿大會考的報名時間是什麼時候? ... Q3:合格證書收到後遺失、更改姓名或其他用途需要,如何申請補發? ... Q4:成績單何時會寄發? ... Q5:何時 ... 於 itce.ieatpe.org.tw -

#18.【考雅思常見問題】報名/成績相關、考試組別 - IDP IELTS

12. 何時有IELTS雅思考試? IDP雅思官方考試中心每個月舉辦4 場紙筆考試,而電腦考試每月超過20 場以上。 查詢考試 ... 於 ielts.idp.com -

#19.【重要公告】110年會考成績單電子檔寄發及後續期程- 新北 ...

因應110年國中教育會考成績單寄發時間順延一周,併考量端午節連假等因素,有關110年國中教育會考試務日程配合調整如下: ... 二、開放網路成績查詢:110年6月11日(五. 於 www.bdsh.ntpc.edu.tw -

#20.111 年會考後高中職免試入學作業時程(學生版) 特別注意

月日. 星. 期. 項目. 備註. 6 10 五. 上午8:00 後即可於網路查詢。http://cap.ntnu.edu.tw/. 紙本成績單於領回後,配合國三返校打疫苗轉交導師. 於 www.csjh.kh.edu.tw -

#21.2023 數學大師- geldikbak.online

107會考數a++ 國中數學不會可以請教我喔高中先不要有空都會回覆您數學大師資優數學國小教學提供國小紙本 ... 打造amc8金牌學生的數學大師app, 孩子的數學成績頻卡關? 於 geldikbak.online -

#22.補考成績查詢日期、複查申請時間#國中教育會考(178263 ...

在查詢成績方面,一般考生可以於6月10日上午8點之後,登入系統於「學生查榜」頁面中線上查詢會考成績,至於補考生的成績會在6月15日起開放查詢。屆時國中 ... 於 www.cool3c.com -

#23.教學組| 模擬考線上查詢系統使用說明

A:查詢不到成績,最常見原因有:¥ 當次模擬考成績未上傳至線上查詢系統。 ¥ 學校不是參加本公司的模擬考試(智業或漢樺)。 ¥ 忘記密碼:學生密碼須請導師幫忙查詢或 ... 於 www.ptivs.ptc.edu.tw -

#24.臺中市政府全球資訊網

市政資訊 · 台中通 · 防疫專區 · 服務e櫃檯 · 1999一碼通 · 公車查詢 · 合作備忘錄 · 漾台中 · 臺中新聞. 於 www.taichung.gov.tw -

#25.配合會考補行考試成績單寄發作業 - 教育部

教育部說明,針對於111年5月21日及22日舉辦之國中教育會考,維持原規劃時程,於6月10日上午8時起開放網路成績查詢及寄發成績單。至於因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情,規劃於6 ... 於 www.edu.tw -

#26.小羊壞壞把門開開(全) - Google 圖書結果

「我帶你去買吧解決衣服,楊眠從 O 期後出睡跟其他雜新闔上暫且封印他接著把自己會考成績單的影本拿出來,獻寶似的遞給沈寧。沈寧看著他的成績讚美了幾句接著關心「考試 ... 於 books.google.com.tw -

#27.試務專區 - 大考中心

突發傷病服務, 111.10.18 - 111.10.22, 突發傷病考生應考服務網. 成績查詢, 111.11.03 - 112.08.31. 申請成績複查, 111.11.03 - 111.11.04. 成績複查結果查詢 ... 於 ap.ceec.edu.tw -

#28.2023 數學大師- videohdd.online

107會考數a++ 國中數學不會可以請教我喔高中先不要有空都會回覆您數學大師資優數學國小教學提供國小紙本 ... 打造amc8金牌學生的數學大師app, 孩子的數學成績頻卡關? 於 videohdd.online -

#29.從讀書到考試,你可以更好! - Google 圖書結果

她會捎來這封信,表示她還試著堅強、還在掙扎,但在我看來,也許她的內心深處已經用會考的成績框限了自己。回想十五歲那年,我們都還沒懂事、都還沒成年,那一場考試怎麼就 ... 於 books.google.com.tw -

#30.網路查詢、成績複查|學測五標、歷年成績標準一覽 - TKB購課網

簡訊查詢. 學測考生報名時,若有填寫行動電話號碼資料者,大考中心將於成績公布當日,發送簡訊通知考生成績。 但使用者如有申請「拒收企業簡訊」或因收訊不佳可能不會收到 ... 於 www.tkbgo.com.tw -

#31.112學年度二技統一入學測驗重要日程表 - TCTE

公布參考答案, 112.05.01(一)上午9時起 ; 答案疑義質疑申請截止, 112.05.04(四)下午5時前 ; 公布疑義說明, 112.05.17(三)下午5時前 ; 成績公告與查詢, 成績單寄發, 112.05.18( ... 於 www.tcte.edu.tw -

#32.大會考- 2023

一、考試目的不同,會考是成就評量,不是唯一的升學依據,會考目的希望掌握學生的學習 ... 四、成績公布及寄發成績單日期五、申請複查成績及結果通知. 於 refugeetrip.pw -

#33.2023 讀書時間計劃表下載- tkry.online

越接近會考,同學們越不知道該讀什麼好。. 重讀一次又沒有這麼多時間,狂寫題目又不見得比較有幫助,究竟考前衝刺期,同學們要怎麼安排讀書計畫呢? 於 tkry.online -

#34.統測成績單不見怎麼辦的推薦與評價,PTT - 最新趨勢觀測站

關於統測成績單不見怎麼辦在[疑問] 統測成績單不見了怎麼辦? - V_ScHooL | PTT Web 的評價; 關於統測成績單不見怎麼辦在統測准考證號碼忘記在PTT/Dcard完整相關資訊- 流行 ... 於 news.mediatagtw.com -

#35.學生專區(成績) - 國立高雄科技大學教務處

三、學生對學期成績評定有疑慮時,逕向任課教師洽詢。 *成績作業時程. 一、第20週全面開放校務行政系統查詢成績。路徑為:學校首頁/校 ... 於 acad.nkust.edu.tw -

#36.會考首日各地多呈多雲陣雨考生冒雨前行 - Yahoo奇摩運動

[NOWnews今日新聞]味全龍隊今(2)日在龍象大戰於高雄澄清湖棒球場持續出戰中信兄弟,結果龍隊靠著去年全壘打王吉力吉撈.鞏冠單場雙響砲助威下,以6:2 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#37.111年國中教育會考補考成績通知及複查

(2) 查詢網址:國中教育會考網站(網址:HTTPS://CAP.RCPET.EDU.TW)。 ... 申請方式:考生如未收到成績通知單,應向桃園考區試務會(平鎮高中教務處)申請補. 於 www.psjh.tyc.edu.tw -

#38.校友申請(含畢業、退學、休學之學生) - 靜宜大學綜合業務組

l 信件主旨:『校友申請文件_姓名/系所』,請於信件中註明申請人姓名及系所名稱。 3. 郵寄時間:原則上,將於費用入帳後2個工作天內寄出。 ... 中華郵政查詢收件地是否有快捷 ... 於 dorac.pu.edu.tw -

#39.大會考2023

110年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表. 110年國中教育會考各科計分與閱卷結果 ... 四、成績公布及寄發成績單日期五、申請複查成績及結果通知. 於 dikben.online -

#40.常見問題 - CWT 全民中檢 專業中文檢定

成績 通過標準者,即核發「中文能力合格證書」做為未來申請入學或進入職場之備查資料。 ... 我總是收不到簡訊通知怎麼辦? ... 我已完成線上報名,但繳費單遺失怎麼辦? 於 www.cwt.org.tw -

#41.教師經驗談:112國中會考志願選填的心態與原則 - 翻轉教育

會考 後志願選填怎麼填?填志願有什麼技巧?個人序位是什麼?在疫情攪和會考的季節,許多事情的不確定性又更高了,收到成績單後,該怎麼和孩子聊聊未來 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#42.學測成績單寄發上網查成績 - 人間福報

除了寄發成績單外,為方便考生儘快得知成績,大考中心並開放考生上網查詢成績,查詢網站為http://www.ceec.edu.tw/。而為了避免查詢人數過多、造成網路大塞車,大考中心也 ... 於 www.merit-times.com -

#43.永中升學資訊網- 會考成績單補發申請方式 - Google Sites

高中職免試入學及五專免試入學「不需要」繳交會考成績單,若會考成績單遺失,某些入學管道需要繳交會考成績單,請依規定申請。 若要申請補發會考成績單,請依至國中會考 ... 於 sites.google.com -

#44.成績單/證書申請加發 - GEPT全民英檢網

(成績/證書申請期限查詢); 三、聽讀/說/寫四項測驗皆通過者,免費核發四項合格證書(與成績單一併寄發),需額外份數者再申請。 四、成績單及證書一經申請即產生作業 ... 於 www.gept.org.tw -

#45.六號月台迎來春天,而妳將在今天離去。 - Google 圖書結果

時候不見人影等等蓋馬努爾快對我說些什麼快引導我前進吧呃因為喜歡? ... 學校的優劣差異也很懸殊喔但在升上高二後你的成績意外變得還不錯如果選擇私立大學或許有機會考 ... 於 books.google.com.tw -

#46.2023 數學大師- milyonr.online

107會考數a++ 國中數學不會可以請教我喔高中先不要有空都會回覆您數學大師資優數學國小教學提供國小紙本 ... 打造amc8金牌學生的數學大師app, 孩子的數學成績頻卡關? 於 milyonr.online -

#47.2023 讀書時間計劃表下載 - flashh.online

越接近會考,同學們越不知道該讀什麼好。. 重讀一次又沒有這麼多時間,狂寫題目又不見得比較有幫助,究竟考前衝刺期,同學們要怎麼安排讀書計畫呢? 於 flashh.online -

#48.常見問題- 筆試測驗 - 台灣金融研訓院

如申請後超過20天仍未收到,請來電02-33653666轉1,查詢掛號號碼追蹤信件。 申請補發合格證明書. #88. 如何複查成績? 請參閱各 ... 於 www.tabf.org.tw -

#49.註冊組 - 桃園市六和學園

主要業務:高中部學籍管理 普通科職業類科升學 成績管理 獎學金 ... 108學年度國中教育會考暨高中職五專等適性入學重要日程表 · 國中畢業生適性入學宣導網站 ... 於 old.lioho.tw -

#50.大會考2023

110年國中教育會考各科等級加標示人數百分比統計表. 110年國中教育會考各等級類別暨 ... 四、成績公布及寄發成績單日期五、申請複查成績及結果通知. 於 videoy.online -

#51.註冊組| 申請各類證明文件說明 - 文華高中

軍訓成績證明書: 軍訓成績證明書攜帶本人的身分證件,持成績單至教官室核算可折抵役期天數。5.委託他人辦理相關證明注意事項: (1)本人親自辦理者,請攜帶身分證或足以 ... 於 web.whsh.tc.edu.tw -

#52.拿到會考成績單請你跟我這樣做| 生活| 重點新聞| 中央社CNA

國中教育會考成績單有正反兩面,正面是考生5科的「等級」和「標示」, ... 還是要等11日以後15個就學區開放分區序位查詢,這個數據不只是會考成績,還 ... 於 www.cna.com.tw -

#53.2023 數學大師- zukuk.online

107會考數a++ 國中數學不會可以請教我喔高中先不要有空都會回覆您數學大師資優數學國小教學提供國小紙本 ... 打造amc8金牌學生的數學大師app, 孩子的數學成績頻卡關? 於 zukuk.online -

#54.新北考區112 年國中教育會考簡章

開放網路成績查詢112 年6 月9 日(星期五)8:00 至6 月16 日(星期五)17:00. 寄發成績通知單112 ... 新北考區112 年國中教育會考突發傷病及懷孕考生應考服務申請表… 於 cap.rcpet.edu.tw -

#55.人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗

本會於測驗日後7個工作天完成閱卷,並將測驗成績資料檔通知原報名單位,再由原報名公司轉知參加測驗人員;另於本會網站「測驗登錄查詢」專區提供參加人員查詢該次測驗 ... 於 www.lia-roc.org.tw -

#56.常見Q&A - 考選部

答:成績通知書一律由應考人自行下載列印,預定於榜示日開放應考人至. 「考選部國家考試網路報名資訊系統∕成績查詢」下載列印。實際開放. Page 6. 6. 查榜及下載考試成績 ... 於 wwwc.moex.gov.tw -

#57.2023 數學大師- xvideoy.online

107會考數a++ 國中數學不會可以請教我喔高中先不要有空都會回覆您數學大師資優數學國小教學提供國小紙本 ... 打造amc8金牌學生的數學大師app, 孩子的數學成績頻卡關? 於 xvideoy.online -

#58.數學大師- 2023

107會考數a++ 國中數學不會可以請教我喔高中先不要有空都會回覆您數學大師資優數學國小 ... 打造amc8金牌學生的數學大師app, 孩子的數學成績頻卡關? 於 recordtrain.pw -

#59.教育部:國中會考補考延至6/5 成績單統一6/11寄發 - Newtalk新聞

國中教育會考(正式考試)已於5月15日、16日辦理結束,教育部表示, ... 考試的成績單,統一於6月11日寄發,並於6月11日上午8時起開放網路成績查詢。 於 newtalk.tw -

#60.【110英聽Ⅰ】成績11/5寄出,快上網先查分- 大學考情 - 大學問

在還沒收到成績單以前,在11月5日當天上午9點起也可用電話語音或上網方式查詢成績。另外,考生在報名資料上若有填寫行動電話號碼,大考中心也會在當日 ... 於 www.unews.com.tw -

#61.考評局服務- 成績證明文件 - 香港考試及評核局

香港高級程度會考﹝由1980-2013年﹞; 普通話水平測試﹝由1988年-2013年﹞; 普通話高級水平﹝由1990-2008年﹞. 考評局可為考生 ... 於 www.hkeaa.edu.hk -

#62.【教務處】111年國中教育會考成績通知及複查注意事項

一、成績通知. (一)公布時間:111 年6 月10 日(星期五)。 (二)通知方式. 1.成績通知單:集體報名考生由本校領取後轉發予考生。 2.網路查詢. 於 cgjh.hcc.edu.tw -

#63.國中會考補考參考答案公布15日開放查詢成績 - 經濟日報

111年國中教育會考補行考試今天舉行完畢,會考補考試題與參考答案已公布於全國試務會網站及國中教育會考網站,6月15日上午8時起開放網路查詢成績。 於 money.udn.com -

#64.換證及成績複查 - CWTC中文能力測驗中心

申請複查後請於二週內完成繳費,超過兩週此單將自動作廢。 申請者繳費成功後,複查結果於二週內以電子信箱發送至申請表登記之信箱,成績若有異動,以 ... 於 www.cwtc.org.tw -

#65.重要資料請勿遺失109 年會考暨畢業後多元入學行事曆(校內 ...

重要資料請勿遺失109 年會考暨畢業後多元入學行事曆(校內作業時程). ※五專優先免試入學 ... 會考成績單將以班為單位發予各班導師 ... 會考成績序位開放查詢. 於 www.chwjh.tp.edu.tw -

#66.快來查成績!國中會考成績出爐查詢網址看這邊

至於6月4、5日舉辦的國中會考補行考試,教育部表示,預計下週三(15日)開放網路成績查詢,考生可到國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢, ... 於 opnews.sp88.tw -

#67.111學年度中投區模擬會考查榜系統

模擬會考- 查榜系統. 111學年度第四次模擬考將於2023/5/1 PM 18:00開放成績查詢. 客服電話:; 0966-483-375; 客服時間:; 週一到週五09:00~20:00; 週六早上11:00~18:00 ... 於 simtest.zooe.com.tw -

#68.我們都是這樣看港漫長大的 - 第 86 頁 - Google 圖書結果

整個暑假已然虛渡,再下去怎樣好好準備會考?九月,回到學校的第一件事, ... 急着尋找新學校的她,拿過成績單便迅即離去。永基成績很好啊! ... 很久不見了!你好嗎? 於 books.google.com.tw