新高醫院呼吸照護病房的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦花蓮慈濟醫學中心護理團隊寫的 遇見,在生命轉折處—從出生到臨終的護理陪伴 和凱蒂.巴特勒的 偽善的醫療:理解醫療的極限,讓摯親適時地離去,才是真正愛他的最好方式都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自原水 和麥田所出版 。

國立臺北商業大學 企業管理系(所) 鍾菁、賴明政所指導 楊松穎的 服務品質、關係品質與專業能力對滿意度及忠誠度影響之研究—以L化粧品公司為例 (2021),提出新高醫院呼吸照護病房關鍵因素是什麼,來自於服務品質、關係品質、專業能力、滿意度、忠誠度、化粧品。

而第二篇論文南華大學 自然生物科技學系自然療癒碩士班 葉月嬌所指導 龔靖晴的 足部反射療法改善女性肩頸痠痛之成效 (2020),提出因為有 女性、足部反射療法、肩頸痠痛、睡眠品質、焦慮的重點而找出了 新高醫院呼吸照護病房的解答。

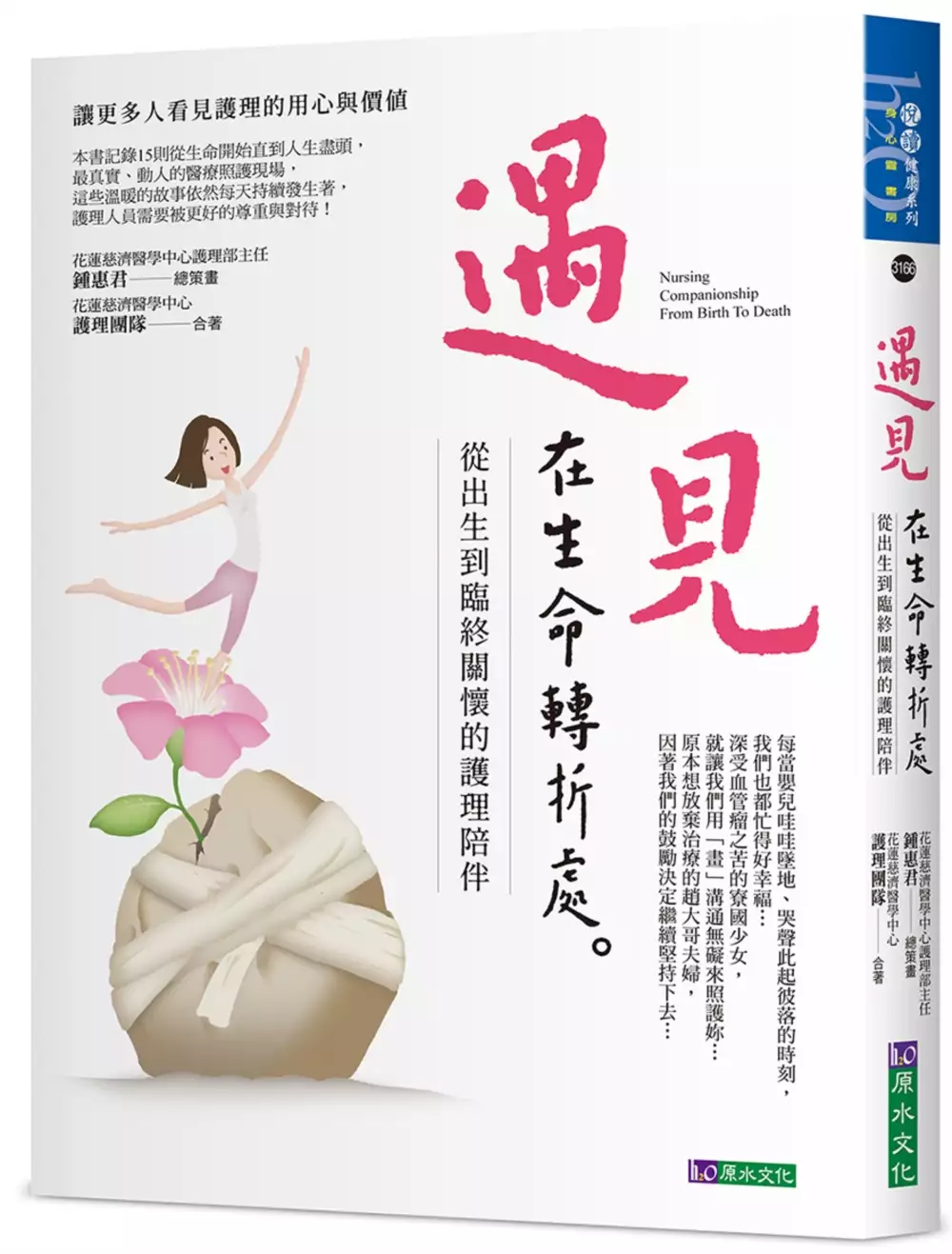

遇見,在生命轉折處—從出生到臨終的護理陪伴

為了解決新高醫院呼吸照護病房 的問題,作者花蓮慈濟醫學中心護理團隊 這樣論述:

本書記錄15則從生命開始直到人生盡頭,最真實、動人的醫療照護現場, 這些溫暖人心的故事依然每天持續發生著,護理人員需要被更好的尊重與對待! 這是一本文載護理師與病人及家屬之間故事,對於每一位說故事的護理師來說,他們不僅在照護病人的過程,付出了專業與愛心,發生在故事裡的點點滴滴,因為親身走一回,也成為他們滋養工作力的資糧。 護理師用專業、用心、用愛走進病人的心靈世界,一邊照顧病人的病苦,同時也膚慰病人的心苦。這心路歷程,護理師探索生命的意義,也尋找自我定位,有時在照護病人時還得經歷各種挑戰與煎熬,不斷的超越自我,才能看見自己的力量,進而寫下了更多的可能。讓更多人看見護理的用心與價值: ˙每

當嬰兒哇哇墜地、哭聲此起彼落的時刻,我們也都忙得好幸福……… ˙深受血管瘤之苦的寮國少女,就讓我們用「畫」溝通無礙來照護妳……… ˙原本想放棄治療的趙大哥夫婦,因著我們的鼓勵決定繼續堅持下去……… 本書收錄許多護理師親身照護的互動故事,更在故事後面編錄醫護小辭典、照護技能及心情分享,相信將有助社會大眾了解護理職場的面貌,亦能引發護理師們的共鳴。同時也希望能幫助病人,行動受限時,可以及早進行復健使傷害降到最低;在心情鬱悶時,可以透過醫療團隊感同身受的有溫度陪伴,在康復的路程中得以笑開懷。我們把這樣的護理過程稱為:溫度護理模式,也就是將溫度融入病人日常生活的照護模式,慢慢養成習慣,形成一股溫暖風氣

。 溫度護理模式的8道配方: ①微笑→②正向→③裝熟→④親切→⑤同理→⑥體諒→⑦信任→⑧鼓勵 這是一本值得一讀再讀的書,十五位護理師將病人教他們的經驗寫成感人的故事,可以讓學生知道從生到死各種不同領域護理的專業和人文,可以讓資深護理師看完後更體認到護理的價值堅定她/他的初心,更可以讓護理主管知道如何引領護理師走向關懷充滿愛的護理之路。 【各界好評專文推薦】 我要感謝所有在護理路上無怨無悔的夥伴,因為您們的付出,讓護理被看見,「護理有心,好好照護病人,病人和家屬的回饋也會讓我們升起信心,創造自己生命的存在與價值。」——高靖秋(中華民國護理師護士公會全聯會理事長暨國策顧問) 長久以來,我們一直

習以為常,隱身在醫師光芒之後,做為「不被看見的一群人」,如果說醫師是「救人」的工作,護理師卻是救死扶傷外、更多了全時守護病患敏銳的觀察與柔軟的關懷照護啊!——陳靜敏(臺灣護理學會理事長、成功大學護理系教授) 本書敘述從新生兒至長者,從急性病人到安寧照顧,充分顯現醫學中心全方位醫療專業,有幸優先拜讀本書,字字有愛震醒悲心,彷彿護理「護你」閩南語「給你」是慈濟護理最佳傳統。——林碧玉(慈濟基金會副總執行長) 護理師的工作,除了執行專業護理技術,還需要關照到病人及家屬的心情,身心靈都要兼顧。從事護理工作是能幫助他人的福報,得到助人的喜悅並從中獲得成就感,才能延續從事護理的動力。——林俊龍(佛教慈濟醫

療財團法人執行長) 護理師用專業、用心、用愛走進病人的心靈世界,探索生命的意義,也尋找自我定位,有時在照護病人時還得經歷各種挑戰與煎熬,不斷的超越自我,才能看見自己的力量,進而寫下了更多的可能。——林欣榮(花蓮慈濟醫學中心院長) 學者專家都說護理是科學與藝術,是助人的專業,但是本書內容實際不僅止於此,這是一個愛人的專業,利他的專業!資深護理師更能體認到護理價值與初心,走向關懷充滿愛的護理之路。——章淑娟(佛教慈濟醫療財團法人護理委員會主任委員)

服務品質、關係品質與專業能力對滿意度及忠誠度影響之研究—以L化粧品公司為例

為了解決新高醫院呼吸照護病房 的問題,作者楊松穎 這樣論述:

企業要達到永續經營,需要不停的成長及提升競爭力,在此過程中需要穩定而堅固的經銷體系做為發展的基礎。而穩定成長的經銷體系來自企業總部與經銷商之間穩固的關係。企業如何在紅海的競爭環境中,提供給經銷商良好的服務品質、關係品質及專業能力,讓經銷商感到滿意且願意繼續合作並推廣銷售,對於化粧品製造銷售業來說是非常重要的。本研究以L化粧品公司經銷體系為研究對象,透過問卷調查的方式,進行資料蒐集,並以統計分析。研究結果顯示,(1)服務品質對經銷商滿意度有顯著正向影響;(2)關係品質對經銷商滿意度有顯著正向影響;(3)專業能力對經銷商滿意度有顯著正向影響;(4)經銷商滿意度對經銷商忠誠度有顯著正向影響。透過此

研究結果,提供L化粧品公司經營方針,提升企業組織競爭力,達到永續經營的目標。

偽善的醫療:理解醫療的極限,讓摯親適時地離去,才是真正愛他的最好方式

為了解決新高醫院呼吸照護病房 的問題,作者凱蒂.巴特勒 這樣論述:

★《紐約時報》2013年度最受注目的百大好書 ★《舊金山紀事報》、《波士頓環球報》、《紐約書評》等各大報章一致盛讚 ★《出版人週刊》重點書推薦 ★入選美國書展非文學類「焦點書籍」與「最佳新人」 一本如何讓摯愛的親人好走的叮囑。 我們留下親人只是為了自己心安?醫師搶救病患是為了利益? 有時候,讓自己的親人能夠適時地離去,是你所能保護他的最好方式。 選擇讓一個人死亡,是不道德的事嗎? 這是一個女兒,為了讓雙親如願安寧自然死去而煎熬的故事; 也是一個退役記者,深刻探討醫療體系中強大的阻撓力量的控訴。 國內一項數據顯示,簽署放棄急救同意書的患者,到了死亡當天,還有二

成七患者在洗腎、五成九患者仍抽血、四成七患者做X光檢查,我們醫療是在救人?還是在浪費資源?而每年用在洗腎與長期呼吸器、體外循環維生系統費用竟高達近600億。 同時現在台灣的人口老化速度是全球數一數二,內政部最新公布的「老化指數」,更是創下歷史新高,到達80.52%。老化人口,直接關係到醫療資源。未來,我們都會面臨父母凋零,如何讓他們好走,是一種必須學習的智慧。 確保我們的親屬最後一程可以走得安祥,是留下來的人的職責, 而理解醫療的極限,才是對生命的尊重。 「請幫我個忙,替我關掉妳父親的心律調節器。」她的手搭在我臂膀上,低聲說道。講這句話的,是我的母親。但更令我感到恐懼的是

,我已經等了這句話好幾個月。 我們傳統現實中的死亡,如今正在奮力對抗現代醫學的科技使命,而戰場,是我們的身軀。 當醫生拒絕關掉作者84歲老父的心臟節律器,致使他腦死但心臟仍在跳動時,曾為記者的她決定開始探究,何以現代醫療竟會剝奪人道、適時死亡的機會?同時,經年無休的照護也使得她的母親身心健康幾近崩潰,而在父親拖磨病塌逝去後,母親不惜違抗醫囑,拒絕接受開心手術,堅持以傳統方式面對死亡:勇敢、清醒、不閃躲。 本書以親人之愛、道德抉擇的撕扯與救贖為背景,讚揚1950年代心臟節律器等救生儀器的發明者的同時,也暴露了科技、醫療、商業間盤根錯節的聯姻關係,我們因而擁有一種現代的死亡:更痛

苦,更昂貴,前所未有地漫長。反觀台灣,現在每年用在洗腎與長期呼吸器、體外循環維生系統費用高達近600億,醫療是在救人?還是在浪費資源? 本書是一本書寫細膩的回憶錄,同時也是一份專業報導現代醫療現況的報告書,以及更多人性、更少侵入性的臨終照護理念。 在數十年前,我們歡欣慶祝著可以對抗死神;而在今日,當初那些我們所歡欣的,竟成了折磨生命的凶器。在現代醫療之前,不僅模糊了生與死的分野,也混淆了道德的界線。 以前,人們保護生的權益;現在,則保障死的權利。 死亡,竟也需要保障?! 醫療,究竟是延長生命?還是延長痛苦? 名人推薦 柯文哲/臺大醫院外科部教授 陳秀丹/國

立陽明大學附設醫院內科加護病房主任 黃瑞仁/臺大醫學院內科教授、臺大醫院內科部加護病房主任、台灣介入性心臟血管醫學會理事長 趙可式/國立成功大學醫學院教授、台灣安寧療護推手 鄧世雄/天主教耕莘醫院院長、天主教失智老人基金會執行長 共同推薦(按姓氏筆畫排列) 各界讚譽 巴特勒對臨終主導權的掌握有著動人的詮釋,她筆下所描述的「善終」,是免除一切無謂的醫療介入,接納死亡,並帶著尊嚴離世。——《出版人週刊》(Publisher's Weekly) 《偽善的醫療》不只是一本臨終指南或對痛苦死亡的個人經歷。書中優美細膩的敘事手法更是死亡的抒情冥想。——《舊金山紀事報》

一本直言不諱的疾病回憶錄,一份改善臨終品質的研究報告。巴特勒帶著敬意,坦然審視為人子女可能面臨最難回答的問題:如何讓父母得到有尊嚴的善終?本書對協助長者度過臨終提出真誠而慈悲的見解。——《柯克斯評論》(Kirkus Review) 《偽善的醫療》一書審視死亡與現代醫療間的戰役,敘事手法無懈可擊,試圖為我們應如何保護自己與所愛的人找到解答。——《More》雜誌 巴特勒的忠告既不流於制式,也不標新立異…本書相當實用,我們正需要像這樣一本著作,來挑戰美國文化否定死亡的態度……《偽善的醫療》一書會讓臨終照護者想一讀再讀。無論是曾經照顧或即將照顧臨終病患的人,均可經由此書體認照護不盡圓滿的

美。——《波士頓環球報》 在美國醫療保健制度下,許多美國民眾因機械化的臨終過程飽受折磨。本書正是對醫療改革最動人的呼籲。——《紐約書評》(New York Journal of Books) 《偽善的醫療》結合個人敘述與寫實報導,是一本研究透徹,極具說服力的著作,確切捕捉臨終照護問題的嚴重性。我希望本書能喚起社會大眾正視照護議題,督促民意代表改革醫療保健系統,以對病患及家屬的真心關懷,取代危機與給付導向的運行模式。—— 亞伯拉罕.佛吉斯,《雙生石》作者 本書相當忠實,作者洞察力敏銳,文字美麗得令人心痛。即使敘述著煎熬的故事,全書仍然充滿詩意。凱蒂.巴特勒深入觀察21世紀的美國

,在面對死亡真相時各種無力反應:情緒、精神、醫療、經濟、社會、歷史、甚至是政治面。作者以新聞記者慣有的銳利眼光提出寶貴見解,同時又巧妙的在描述雙親死亡的過程中帶入這些資訊。書中的字字句句,似乎都來自她出自精神泉源的肺腑之音。這本哀傷的作品應列為美國成年的必讀書籍,書中所談論的,都是人類共通的感受。 ——許爾文.努蘭醫師,《死亡的臉》作者 親密、睿智、悲憫,助益良多。此書相當重要,我希望這部作品能夠廣為流傳,人手一本。我們已迷失了方向,而凱蒂.巴特勒的故事經過縝密的研究,充滿力道,在通往死亡這難解之謎的路上大大減輕我們的苦難。 ——傑克.康菲爾德,《踏上心靈幽徑》作者 《偽善的醫療》

一書相當令人不安,卻是我們所迫切需要的。凱蒂.巴特勒情感真切的回溯她父母人生中的最後一段旅程,同時也披露了現代醫學道德的難題。她是個非常盡責的作家,此書中相當有技巧的點出我們多數人早晚會遇到的問題。凱蒂.巴特勒以優美的文筆傳達她對父母的回憶之情,我想,這就是懷念最好的方式吧。——Alexandra Styron,《閱讀我的父親》(Reading my Father)作者 本書是近年來我拜讀過最重要的一本著作,文筆優美雋永。全書扣人心弦,即使我的父母過世已久,我仍讀到不忍釋卷。凱蒂.巴特勒的這部作品將會挑戰你的觀念,但又同時滋養你的心靈。我對本書的真誠、智慧與精彩的故事由衷感激。這些故事,

有些令人心碎,有些振奮人心、有些則兩者兼具。凱蒂.巴特勒是相當傑出的作家。這本書會改變你,如果可以,希望還能改變我們的社會。——安.拉莫特,《關於寫作:一隻鳥接著一隻鳥》作者 作者簡介 凱蒂.巴特勒 Katy Butler 美國作家,出生於南非,幼年時期居於英國牛津,八歲時跟隨家人遷居美國。自七○年代起開始從事新聞工作,關注議題廣泛,從同志題材、愛滋病蔓延、安樂死議題到醫療經濟學等。 除了媒體文章,凱蒂.巴特勒長期撰寫散文與文化論述,她的作品素材多為個人生活啟發,文章見於《紐約客》、《紐約時報雜誌》、《Vogue》等刊物,並於2004年入圍美國國家雜誌獎決選,其作品曾收錄於《T

he Best American Science Writing》、《The Best American Essays》與《The Best Buddhist Writing》等文選集。 現居加州北部,除了作家身分,還在當地的許多文教機構擔任寫作教師。 譯者簡介 王以勤 台大外文系畢業,熱愛德國與德國文化,現專事翻譯。譯有《17天就逆齡!幫你的身體恢復年輕》、《卡路里與束身衣:節食、瘦身、飲食,及人類兩千年來與肥胖奮鬥的歷史。 ◎前言 ◎第一部 中風 第一章 一隻烏鶇飛過來 第二章 恩典之年 第三章 生命儀式 ◎第二部 快療 第四章 殘酷的希望 第五章 維

生器材問世改造死亡 第六章 父親敞開的心房 ◎第三部 試煉 第七章 康復無望 第八章 達摩姊妹 第九章 傾頹的宮殿 第十章 急流奔騰 ◎第四部 叛逆 第十一章 魔法師的學徒 第十二章 救命的生意 第十三章 停機 ◎第五部 接納 第十四章 臨終的藝術 第十五章 身後事 ◎第六部 恩典 第十六章 母親的決心 第十七章 老李樹折腰 ◎第七部 走向光明 第十八章 適得其所的死亡方式 第十九章 迷宮地圖 第二十章 新的臨終藝術 ◎參考書目 ◎作者的話 ◎謝辭 ◎版權與使用許可 ◎註釋 前言 二○○七年的某個秋日,我從加州遠道返鄉探視父母。母親向我提出一個請求,一個我既畏懼,卻又渴望為

她實現的請求。她拿起日本茶壺為我沏了杯茶;那只茶壺看起來就像顆小南瓜。從廚房望出去,此際庭院籠罩在康乃狄克州的微弱陽光下,兩隻紅雀於鳥澡盆中戲水。母親的白髮髻在腦後,一隻手搭在我臂膀上,低聲說道:「請幫個忙,替我關掉妳父親的心律調節器。」我們的眼神交會,我感覺到自己的心跳。 就在我們的正上方,那間父母曾同床共枕的臥室裡,躺臥著的正是我高齡八十五的父親傑佛瑞。父親是衛斯里昂大學(Wesleyan University)的退休教授,然而如今的他飽受中風摧殘,即將失明,又為老年失智所折磨。在他身體右側、鎖骨下方微微隆起的皮肉深處,就埋著這顆心律調節器,足以讓他的心臟夠活得比大腦還久。小巧的心律

調節器閃閃發光,有如一只懷表,這五年來他的心臟因而得以規律跳動,卻也阻絕了所有自然死亡的可能性。 喝過茶後,我知道母親接著會協助父親起身如廁。他狹窄的床上還包覆著塑膠防水墊。父親如廁後,母親會幫他更換尿布,扶著他蹣跚進入起居室。在那兒,他會假裝讀起奧茲(Joyce Carol Oates)的短篇小說,待書本滑落至腿上,他便朝落地窗外怔怔望著。 我的父母深愛彼此,我也愛他們。我必須先說明這個大前提,才能接著細數這段遲暮之年對父親所造成的無數衝擊,以及對母親的間接影響。我還要補充說明的是,母親知道如何為露台上漆,懂得參考《時尚》(Vogue)的圖片縫製絲質襯衫,她還會自製雞高湯,烹調美

味的法式紅酒燉雞。她在衛斯里昂大學為作家所拍攝的照片曾印在書衣上,她所摹繪的南非魚類也收錄在魚類學手冊裡。此外,母親將父親視為莫逆之交。 我更要強調的是:父親從不輕言放棄。 父親生於南非的大卡魯沙漠(Great Karoo Desert)。二十一歲的他服役於南非陸軍,就在義大利小鎮西耶納(Siena)近郊的山區,德軍砲殼無情奪走他的左臂。之後他與母親結婚,並取得牛津大學的博士學位,擔任橄欖球教練,為家中客廳訂製了整面牆的書櫃,又駕駛他的愛艇羅德十九號(Rhodes 19),率領我的兩個弟弟一同出航,徜徉在長島海灣(Long Island ound)。年少時的我常與父親起爭執。偶爾,他叫

我起床時,會引述奧瑪珈音《魯拜集》(Rubaiyat)中的詩句,興高采烈的以假音高聲朗誦道:「醒醒吧,我的孩子!莫讓生命的佳釀在酒杯中乾涸!」每逢週末午後,他會轉開音響,播放唱片,並在客廳中四處闊步,指揮隱形的管弦樂團。晚安時刻,他會出現在我們的房門口,朗誦何瑞修在哈姆雷特臨死時所說的台詞,向我和兩個弟弟道晚安:「願飛翔的天使歌唱,伴你安息!」 四十年後,就在父親昔日興高采烈,昂首闊步,又偶爾勃然大怒的同一個屋簷下,我必須在父親試著穿上外出鞋時,提醒他要先脫下室內鞋。 母親放下茶杯。當時的她已經八十三歲,思路卻依然有如劍鋒般清晰敏銳。同樣一件黑色牛仔褲與喀什米爾薄毛衣,我無論怎麼搭配,也

搭配不出她的高雅氣質。她牢牢握住我的臂膀說:「他快把我害死了。他—在—毀—滅—我—的—人—生—」而後她腳踝交疊,將頭埋在膝蓋間。她從報紙上得知,這種姿勢能防止昏倒,這篇剪報此時正釘在她後方的留言板上。到目前為止,她每星期大概得花上一百個小時照顧父親。 我看著她,想到同時身為醫生與作家的契訶夫(Anton Chekhov)。一九○四年,契訶夫因肺結核辭世,得年僅四十四歲。他曾寫道:「每當家中有人久病不起、康復無望,就會出現此般痛苦難耐的時刻:無人不打從心底竊自盼望患者死期早日來臨1。」時隔一個世紀,母親與我竟也期待著父親心臟中的裝置能停止運作。 事態演變成今天這種局面,背後其實是一段

很長的故事,請容我在此先說明梗概。二○○一年的十一月十三日,父親七十九歲,明明看起來還很硬朗,一場中風卻將他擊倒。中風一年後,行動極度不便的他神智依舊清晰,至少他還能溝通,因此我們懷著一線希望,在倉促中為他植入一只心律調節器。可惜儘管心律調節器促使他的心臟繼續跳動,卻無法阻止他的健康狀況在往後五年不斷惡化。父親陷入老年失智、失禁、近乎全啞。他變得悲慘無助,而照顧他的重擔也壓垮了母親。二○○七年一月,就在父親連餐巾是什麼都不清楚的同時,我得知他體內的心律調節器其實能在毫無痛苦、毋須手術的情況下關閉,讓他有機會以更安祥的方式離開人世。這種死法令我又愛又怕。我坐在餐桌前凝視母親,看她抬起埋在膝間的臉

。 母親的話語在我內心迴盪不去:替我關掉妳父親的心律調節器。我等她對我說這句話已經好幾個月了,只是當她確實提出要求時,我的內心反而充滿疑慮。我在英國度過童年,接受過英國國教派的洗禮,日後雖又改信佛教,但兩種宗教都無法告訴我該如何面對這樣的道德抉擇。光是想像有人在我面前關閉父親的心律調節器,我便渾身顫抖,一思及如何對父親解釋這件事,我更是難以自抑地不住顫抖。 然而,假使我什麼都不做,我又唯恐醫生會讓父親繼續苟延殘喘,直到連母親都跟著倒下為止。我的恐懼不是沒來由的。一九八○年代時,還是《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)記者的我花了六個星期待在舊金山公立醫

院(San Francisco General Hospital)的加護病房。對我而言,拯救生命與延長死亡之間原本有條涇渭分明的界線,但這次經驗卻將這條界線徹底抹滅了。時隔多年,加護病房中的情景始終歷歷在目。 過去,肺炎又稱「老人的良伴」,因為罹患肺炎的人幾乎不必承受太多痛苦而離世。活在現代的父親倘使罹患肺炎,醫生可能會照例開一些抗生素。若是他昏迷不醒,母親會撥打急救電話,醫護人員則會在前往急診室途中盡其所能的搶救他。 萬一父親運氣再差一些,就會被推進加護病房。母親和我—甚至是垂死的父親本人—都只能成為這場混戰的旁觀者:傳統現實中的死亡,正奮力對抗現代醫學的科技使命,而戰場就是父親

的身軀。我們不樂見父親在這種狀況下死去,但我們怎麼想的似乎也無關緊要了。 四分之三的美國人和他們的祖先一樣,無不希望在家裡離開人世,但目前卻僅有四分之一的老年人如願以償。如今,高達五分之二的人死於醫院,諷刺的是,在二十世紀初,只有窮人和遊民才會在醫院結束生命。大部分的人都不願意全身插滿管子並等待死亡,可是現今卻有五分之一的美國人死於加護病房。 在加護病房徒勞無功的忙上十天,很可能耗費將近三十二萬三千美元的醫療成本。若是母親和我當初讓父親沿著原路走下去,他嚥下最後一口氣的地方,就很可能是完全沒有家庭溫暖,也感受不到信仰力量的病房;圍繞在他身旁的,會是一群熟知他血液指數和氧氣濃度,卻連

他的名字都叫不太出來的醫護人員。 加護病房裡的醫護人員這次或許能再次救回父親,讓他再度出院,繼續承受末期病痛的折磨。與關閉心律調節器相較,這個念頭簡直教我恐懼。 我愛我的父親,即便他十分痛苦,身體殘破不堪,幾乎失去溝通能力,我仍舊愛他。我也愛我的母親,而且希望她至少能擁有一段盡興的寡居時光。我覺得自己就像是父親的劊子手,卻看不到我有其他選擇。 我與母親四目交會,答應了她的請求。 我並不了解接下來會發生什麼事,只知道我做出了承諾。在接下來的六個月,我將了解這個承諾所牽涉的影響,學習到心律調節器與人類心臟的運作原理,學習到相關的法律醫學知識與罪惡感,也學習到醫學的經濟與道德

面。我即將扮演一個寶貝女兒想都沒想過的各種角色,並目睹父親艱困的離世,徒留仍在運作的心律調節器。 而父親死後,我仍不願停下,我非得釐清這矛盾:父親年輕時,世界上最先進的醫療照護不只一次把他從鬼門關拉回來,同樣的醫療科技為何到頭來卻只是延長他的折磨? 起初我將研究發現整理為雜誌投稿,後來則進一步為文成書。在探究的過程中,我發現,醫療體系中弔詭的經濟誘因,實為強調積極治療的推手,而病患家屬的無知、畏懼與希望又助長了這個趨勢。 另外值得深思的是,當醫療科技驚心動魄的戰勝自然死亡,並將人類祖先視為莫大福分的「善終」驅逐出境,對我們又會產生什麼無法預期的後果呢?這些苦澀的體悟,讓日後的

我得以支持母親捍衛她的道德權力。母親不願採納醫師的建議,拒絕可能延長自己生命的手術,並選擇以最傳統的方式來面對死亡:勇往直前。 過去母親和我經常深感自己有如異類。然而此刻我已經明白,我們並非孤立無援。近代醫療在抗生素、疫苗、洗腎技術的進展,乃至於建立急救系統、在機場設置心臟去顫器(defibrillator)等措施,協助老年人得以一再從原本要命的健康危機中倖存下來。 這些「老老人」(oldest old)是美國各年齡層中人數成長最快的族群。只是死神詭計多端,即便死亡無法像武裝分子一般長驅直入,卻依舊肆無忌憚的對人體掀起一場消耗戰:視線模糊、關節僵硬、心跳減速、血管阻塞、肺臟與胃腸功

能退化、腎臟衰弱、肌肉與大腦萎縮。 八十五歲以上的美國人當中,有半數需要他人協助處理至少一種如穿衣服或吃早餐這類維持生命的活動;此外,這些長者有將近三分之一罹患老年失智,罹患比例隨著年齡持續攀升。協助這些長者的重擔大多落在老妻與中年女兒身上,其次才是兒子、丈夫、看護、老人之家、護理中心。 美國各地的家庭照護者隨時都在面臨這些問題:對他們摯愛、日漸憔悴的家人而言,醫療措施是幫人活下去,還是害人死不了?什麼時候該對醫師說「不」,說「夠了」?這些問題在醫學期刊、聊天室、候診室或朋友的對話中總是不安的浮現。無可否認的是,不管這些問題再怎麼委婉,不管答案是否說出口,我們的答案都將決定親人離世

的時機與方式。幾個世代前的配偶子女並不常背負類似的重擔,而今我們被困在迷宮中,手上卻沒有地圖。 在尚未護送父母最後一程之前,我認為過度治療主要是一項經濟議題:美國聯邦醫療保險(Medicare)的年度醫療支出高達五千六百億美元左右,其中四分之一主要用在人生的最後一年。直到父親過世,我才了解過度醫療背後的人力成本;而母親走後,我才發現我們其實還有其他選擇。 以我的家庭為例,第一個關鍵的轉捩點發生在父親過世六年前,亦即二○○一年秋天。這個轉捩點的開端是一場家庭危機,遠在他鄉的女兒受邀返家,對父母敞開心扉;再來,則是一個看似無關緊要的醫療抉擇:父親重度中風後,醫生因應後遺症而建議植入的心

律調節器。 【四章 殘酷的希望】十二月初,母親來電告訴我一個壞消息。新的物理治療師熱心地為父親進行水中復健,沒想到復健過度,導致父親下腹部平滑肌裂開,出現兩個缺口。些許脂肪和部分身體組織經由這兩個缺口突出,使皮膚隆起並帶來疼痛。這兩處隆起在醫學上稱為腹股溝疝氣(inguinal hernia),只要全身麻醉,便能利用最新的腹腔鏡手術輕鬆修補。費爾斯醫師推薦父親暫時穿戴疝氣托帶以緩解疼痛,只是托帶要價兩百美金,又不在聯邦醫療保險的給付範圍內,因此母親並不想照辦。時間是治療的關鍵:要是不進行手術,甚至連托帶也不使用,突出去的那截小腸就會被夾在父親的腹部壁,造成「箝閉」(incarcerated

)現象,突出的小腸逐漸失去血液供應,進而引發壞疽。天真如我,居然覺得區區一個疝氣手術不值得我暫時放掉工作飛一趟東岸。然而,對於虛弱的老年人而言,沒有所謂的「小」手術,也沒有所謂輕微的醫療處置。費爾斯醫師安排父親轉診至當地的一般外科,外科醫師另請一名心臟科醫師為父親進行術前評估。聖誕節隔天,父親中風剛過一年,母親載著父親到康乃狄克沿海一帶的密德賽聯合心臟內科(Middlesex Cardiology Associates),與緊急預約的羅根醫師會面。五十二歲的羅根醫師性情溫和,頂著微禿的黑髮。他畢業於麻州醫學系,是個天主教徒。羅根醫師在病歷表上將父親描述為「和藹可親的南非紳士」以及「投效英軍,參

加第二次世界大戰時,在義大利的戰役中被砲彈炸掉一隻手臂。」多年後,羅根醫師仍寫信告訴我,他有多麼喜歡我的父親。

足部反射療法改善女性肩頸痠痛之成效

為了解決新高醫院呼吸照護病房 的問題,作者龔靖晴 這樣論述:

背景及目的:肩頸痠痛好發於女姓,而長期慢性疼痛更是會引發情緒焦慮。足部反射療法能活化組織機能,達到身體健康的功能。所以,本研究目的為探討足部反射療法對改善女性患者肩頸痠痛、情緒焦慮及睡眠品質之成效。 實驗設計:本研究採前後測實驗設計法。 研究對象與方法:於2020年11月至2021年2月期間,在南部某地區招募年齡介於20到64歲,自覺肩頸痠痛或經醫師診斷罹患此症狀的女性受試者。另排除膝蓋以下皮膚有出血或感染情形者、實驗前12小時有服用消炎止痛藥或拒絕完成實驗者。隨機將受試者分成足療組(進行足部反射療法)及肩頸放鬆操組(進行肩頸放鬆操)等兩組實驗組,另外進行一般活動的為對照組各30名。

進行實驗前以問卷收集基本資料、生活型態及健康狀況等問題,於實驗前()、實驗介入後()及完成介入實驗後24小時(),蒐集自覺疼痛量表、情境特質焦慮量表、血壓心跳等生理反應數據或維辛氏睡眠量表等。研究資料以描述性統計、卡方分析及單因子變異數分析等,比較實驗組與對照組之各項數據之相關性。 結果:本研究共有80人完成試驗(有效完成率為88.9%)。受試者平均年齡為47.0歲,有56.3%有慢性疾病、48.7%有使用藥物以及66.2%有使用過輔助療法以減緩肩頸痠痛。結果顯示實驗前受試者的平均自覺疼痛量表得分為4.7 ± 1.6分、情緒特質焦慮量表總分為38.5 ± 10.3以及維辛氏睡眠量表為9

60.6 ± 291.7分。實驗介入後以單因子變異數分析結果顯示,足療組較肩頸放鬆操組更能降低疼痛量表分數(3.3 vs. 1.4分,P