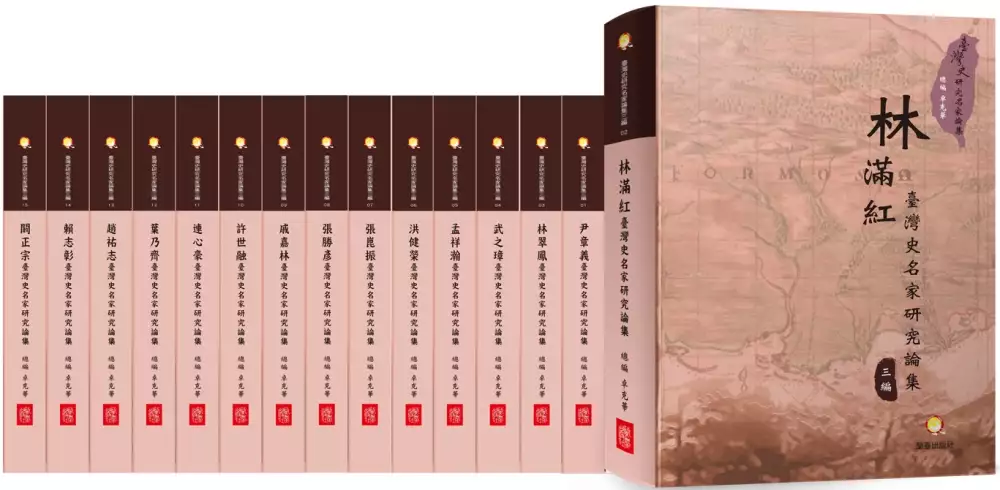

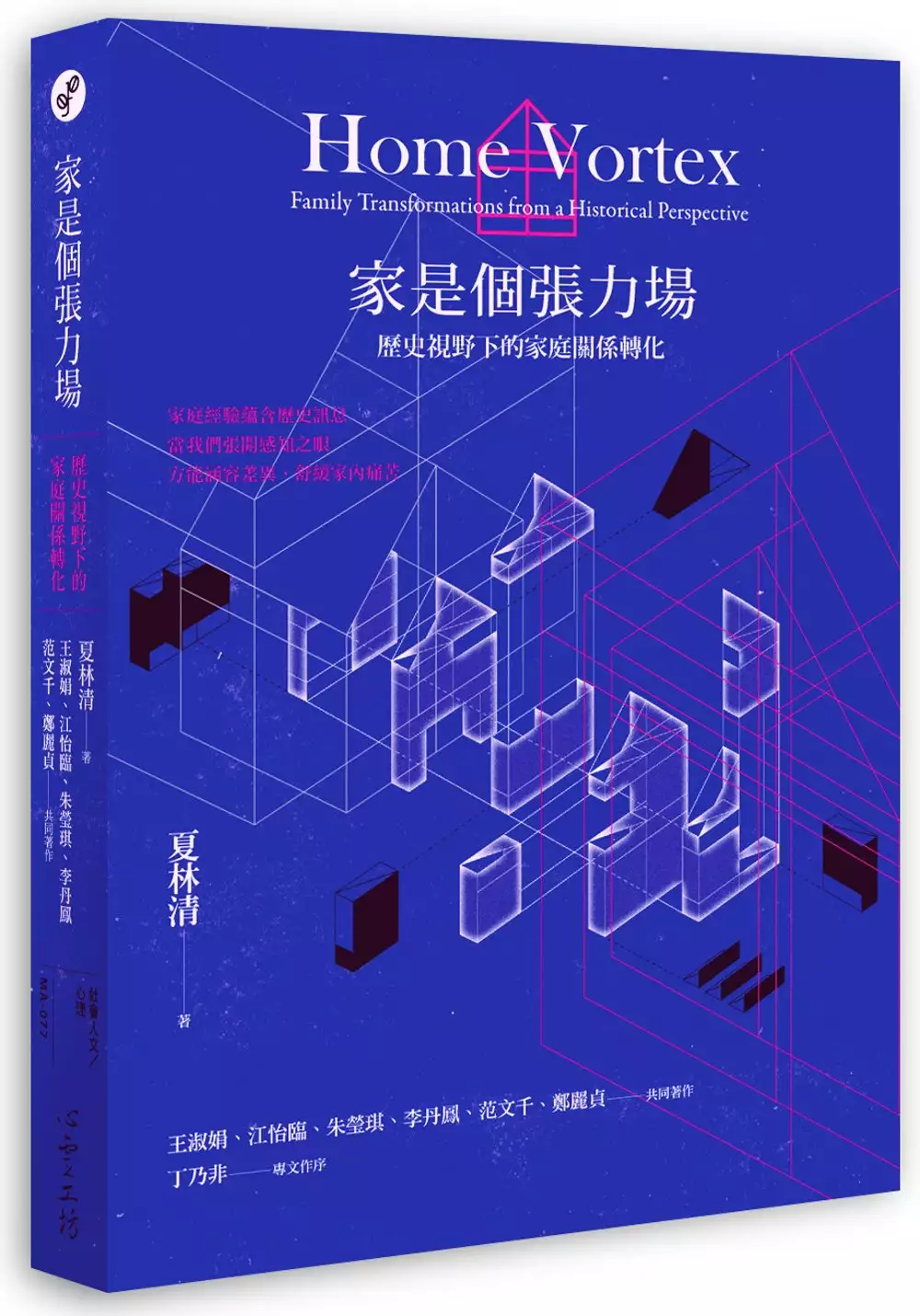

新莊問事宮廟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尹章義,林滿紅,林翠鳳,武之璋,孟祥瀚,洪健榮,張崑振,張勝彥,戚嘉林,許世融,連心豪,葉乃齊,趙祐志,賴志彰,闞正宗寫的 《臺灣史研究名家論集(三編)》,(共十五冊) 和夏林清,王淑娟,朱瑩琪,江怡臨,李丹鳳,范文千,鄭麗貞的 家是個張力場:歷史視野下的家庭關係轉化都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣即時新聞 - Vexed.Me也說明:《金融股》校園徵才博覽會開跑新光金廣徵4000名新血 ... 台中某宮廟謝姓住持兼乩童利用重病女子求助機會,胡謅對方不久於人世、遭前世情人糾纏等,命對方矇眼脫光襲 ...

這兩本書分別來自蘭臺網路 和心靈工坊所出版 。

輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出新莊問事宮廟關鍵因素是什麼,來自於大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常。

而第二篇論文輔仁大學 宗教學系碩士在職專班 莊宏誼所指導 曾翊嘉的 宮廟與社區文化發展之研究—以新北市善息堂為例 (2021),提出因為有 善息堂、媽祖田、宮廟、生態的重點而找出了 新莊問事宮廟的解答。

最後網站聖王怎麼了?信眾抬轎「觀公事」不得回應主委一席話惹哭全場則補充:時常分享宮廟文化的網紅「鬼哥」,日前來到通安宮,參觀廟方「觀 ... 而鬼哥事後也補充,經過5天的觀轎問事,廟方終於得出初步結果,原來廟內5位聖王 ...

《臺灣史研究名家論集(三編)》,(共十五冊)

為了解決新莊問事宮廟 的問題,作者尹章義,林滿紅,林翠鳳,武之璋,孟祥瀚,洪健榮,張崑振,張勝彥,戚嘉林,許世融,連心豪,葉乃齊,趙祐志,賴志彰,闞正宗 這樣論述:

本叢書收錄當代兩岸三地一流臺灣史權威歷史學家:尹章義、林滿紅、林翠鳳、武之璋、孟祥瀚、洪健榮、張崑振、張勝彥、戚嘉林、許世融、連心豪、葉乃齊、趙祐志、賴志彰、闞正宗共十五位名家著作精華出版,由卓克華教授任本叢書的總編輯。 蘭臺出版社以服務學術為出版宗旨,2016年推出《臺灣史研究名家論集(初編)》、2018年推出《臺灣史研究名家論集(二編)》,兩套書自上市以來,深獲兩岸的學術界好評,因而再度懇請十五位兩岸名家,貢獻出版其在臺灣史研究上最經典的論文。這三次編著叢書的出書作者,都是臺灣史各領域的研究權威,以「究天人之際,通古今之變,成一家之言」為目標,教授們窮其一身學術研究之力,落

實在臺灣史方面的研究。期望本叢書的出版能夠開啟兩岸學子研究臺灣史更上一層樓,並為臺灣史研究創新的研究思潮。 1.《尹章義臺灣史研究名家論集》 2.《林滿紅臺灣史研究名家論集》 3.《林翠鳳臺灣史研究名家論集》 4.《武之璋臺灣史研究名家論集》 5.《孟祥瀚臺灣史研究名家論集》 6.《洪健榮臺灣史研究名家論集》 7.《張崑振臺灣史研究名家論集》 8.《張勝彥臺灣史研究名家論集》 9.《戚嘉林臺灣史研究名家論集》 10.《許世融臺灣史研究名家論集》 11.《連心豪臺灣史研究名家論集》 12.《葉乃齊臺灣史研究名家論集》 13.《趙祐志臺灣史研

究名家論集》 14.《賴志彰臺灣史研究名家論集》 15.《闞正宗臺灣史研究名家論集》

新莊問事宮廟進入發燒排行的影片

#龍柱#石雕#台灣龍柱

現存台灣清朝龍柱共有63 對左右,從乾隆到光緒時期每一對龍柱的造型皆不盡相同,故也豐富了台灣龍柱文化的面貌和造就值得駐足觀賞的價值。

推薦的10大龍柱分別立於如下廟宇中:

01.台北北投關渡宮

02.新北新莊廣福宮

03.新北淡水鄞山寺

04.新北新莊慈祐宮

05.新竹北埔慈天宮

06.彰化開漳聖王廟

07.雲林北港朝天宮

08.嘉義新港水仙宮

09.台南開基天后宮

10.台南興濟宮

礙於影片長度,故僅挑選其中10對較為精采或具有重要文化價值之龍柱推薦,無法一一列舉,尚請見諒。

#延伸閱讀:台灣清朝與北台灣日治時期龍柱造型分析(一)https://tom20030208.pixnet.net/blog/post/311678264

►►►歡迎訂閱梁震明頻道:https://bit.ly/33R0bmf

【台灣寺廟龍柱造型之研究】圖像拍攝過程經驗分享

2006年開始研究台灣龍柱,歷經四年的時間,過程中曾蒙國家文藝基金會美術類研究與調查補助,走訪台灣三百多間廟宇,拍攝超過兩萬多張的照片,最後撰寫了14萬餘字的「台灣寺廟龍柱造型之研究」,且於2010年由國立編譯館審訂,華香園出版社發行。

因為是龍柱圖像造型研究,所以現場拍攝是無法避免的工作,有時一天要跑四、五間廟宇,拍到手酸到不行,不過這樣的過程也是讓自己重新認識台灣文化的契機。

有時下午三點過後,就會發現陽光會透過天井,照耀正殿,此時的廟裡充滿了神光普照的視覺氛圍,也是最適合拍攝正殿龍柱的時間。

升龍柱例的龍首是最難拍攝的,除非用梯子,不然沒有辦法拍攝到完全正面的照片,也就無法精確的做圖像分析的研究工作,但是梯子並不容易攜帶,所以我是先把相機固定在腳架上,再用雙手提高到龍首差不多的高度,最後用無線遙控快門線來幫助按下快門,當然因為不穩,所以都是設定三連拍的模式處理。

拍了這麼多張照片,儲存是一個最大的問題,買了一個桌上硬碟好備份,但是到了後期,因過度使用,結果把硬碟搞壞,萬分懊惱,只好花錢請人把硬碟資料的圖片救回。

修圖也是一份苦差事,背景過於凌亂,就只能用修圖軟體慢慢的塗黑,不過也發現透過如此這般的改造,視覺感受竟然完全不同,那種純雕塑的美感自然散發。當然用鐵欄保護的龍柱就愛莫能助,也就盡量挑選看不出有欄杆的照片,加減使用。

有時候運氣不好,只能多跑幾趟,像北港朝天宮第一次去的時候正逢大修,整個觀音殿是全部拆解編號,龍柱也用氣泡布完全密封。到鹿港龍山寺也是適逢大修,整個廟宇都圍起來,只好拜託廟方人員破例讓我進去拍攝,可惜五門殿那對乾坤交泰的龍柱,四周都佈滿施工用的鷹架,很難拍攝到理想的照片。

清朝龍柱都是單龍盤柱的佈局,一柱一龍,背後偶有八仙四獸,整體造型簡練,氣勢非凡,其中最讓人驚訝的是位在金山老街的慈護宮正殿龍柱下竟然出現螃蟹等水族造像,象徵台灣本土意識的抬頭,具有極為重要的文物價值。

偶爾來一趟台灣古廟之旅,看看那百年龍柱所散發的迷人魅力,也是不錯的文化旅遊新選擇呦!

梁震明簡歷

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

台灣清朝龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/post/164361276

水墨創作介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797965

水墨材料介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2800158

藝術生活分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2838915

台灣龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797923

水墨藝術分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2823594

台灣露營分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811651

國內旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798133

國外旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811654

空拍經驗分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798208

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決新莊問事宮廟 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

家是個張力場:歷史視野下的家庭關係轉化

為了解決新莊問事宮廟 的問題,作者夏林清,王淑娟,朱瑩琪,江怡臨,李丹鳳,范文千,鄭麗貞 這樣論述:

在社會快速變動時,「家」做為一基本社會單位,也只能像一個容器似地承擔起個人無法也無能理解、消化的各樣情緒。──夏林清 當個性與價值觀都不同的人共處家庭斗室,「家」這個讓人依靠的棲地,也往往成了傷痕累累的張力場。本書作者、心理學者夏林清,長期將「家」視為田野,進行諮詢與研究,看見「家」的僵局中往往承載、交雜著歷史、政治、工業經濟、社會價值的種種作用力,一般人難以體察,更難言難解,因而無從舒緩家內的痛苦。 夏林清認為,為人兒女者若能將父母還原成他們所處時代的青年男女,理解他們的困難處境及其各自的家族源流,將能開啟新的理解,辨識出階級、性別、政治與文化的差異

對父母──這對夫妻──加諸的承載與難題,從而能開啟一些機緣,發展涵容傷痕印記的胸懷。「在兒女眼中,夫妻關係通常是藏在父母的角色關係之下的……我總是引領他們繞到父母這對成年男女的勞動小歷史與疲困身心的旁邊,亦同時進入男女夫妻共處的生活樣態。」 然而開口探問自己的父母與家族,既艱難也需要勇氣,因此本書彌足珍貴。本書收錄了夏林清及學生們,或因家庭痛苦,或因工作啟發而返身回溯家族的故事。一頁頁交雜勞動身影、戰亂離散的故事汗淚交織,如電影畫面般勾起讀者內心深刻迴盪,動容於關係微妙的轉化。 對於助人工作者而言,本書在作者的理論解析下,突破歐美現代小家庭式的設定想像,引領工作

者在大時代的脈絡下看見「家」的樣貌與困局,找到介入、轉化的契機,是不可或缺的專業進修之作。如作者所言:「在家人關係中所壓縮存放或掩埋藏匿著的記憶與情緒經驗,或能解壓縮,則創造了機會,讓人能在回觀傷痛與糾結經驗中與他人一起成長與變化。」 本書特色 ‧將「父母」還原為時代變遷下的男女,重新理解感通,促動家庭關係之轉化。 ‧如小說般的文字紀實,跨越兩岸的勞工家庭書寫,感受小人物在時代變遷下的無奈與堅毅。 ‧賦予家庭工作者不可或缺,卻最被忽略的歷史視角,新時代助人工作者進修必讀。 推薦書評 書裡各式各樣的「不合格」家庭,文化資本、物質

資源皆不足,長期困囿於「我的家庭真可愛」的「正常」情感修辭暴力,只得地底存活,各自為政,卻在書中得以拼貼輪廓,朝向複雜情感的重新記憶、填補、表達或不表達,構成斑駁的網狀解放圖。──丁乃非/國立中央大學英美語文學系教授

宮廟與社區文化發展之研究—以新北市善息堂為例

為了解決新莊問事宮廟 的問題,作者曾翊嘉 這樣論述:

早年在臺的族群紛爭不斷,且處於科學、醫學皆不發達的年代。在天災人禍的侵襲下,先民要安內又要攘外,種種的外在因素壓迫下唯有藉著來自故鄉祖籍所帶過來的信仰力量,才能給予先民們的精神慰藉以及安定的生活。在漢人社會中,宗教信仰變成精神上最大的支柱。而作為傳統民間信仰中心的廟宇建築亦因此特別發達。可以說,臺灣所有的傳統聚落及城市發展沒有不以廟宇為重心的。本文首先著重在探討臺灣廟宇如何從一個傳統型態走向新的模式發展,傳統與現代之間有著甚麼樣的延續與轉變?而廟宇與社區之間的關係在這樣的發展中又會產生甚麼變化?其次探討身為傳統信仰宮廟的善息堂,從舊思維的等待信徒被動性朝向走出宮廟主動性的宣揚教育、文化

傳承以及生態維護和公益活動。這中間的困難與問題要如何克服?並透過田調的方式嘗試分析善息堂如何走出其特色以及與其他宮廟不同的多元性的發展。最後透過宮廟與社區結合的運作模式梳理出道教與民間信仰的信念核心,對於社區可以提供的活動有哪些?信仰核心對於宗教團體和社區民眾會有甚麼樣的療癒作用?而其信仰理念在生態以及生命教育中可以扮演什麼樣的影響功能。 透過整理發現宮廟與社區關懷的活動發展,呈現出其信仰的力量以及整合維繫社會逐漸消失的信仰精神。宗教與社區連結的效應,表現出道教精神的生命教育與終極關懷。藉由宗教信仰的涵養,協助當地社區進行社會公益和生態環境的推動,進而塑造出一個具有向心力、凝聚力的文化社

區。

想知道新莊問事宮廟更多一定要看下面主題

新莊問事宮廟的網路口碑排行榜

-

#1.新莊地藏庵靈驗. 新莊地藏庵問事費用

新莊 地藏庵生病. 獨/菩薩搖頭不好救…病危翁見隔簾「出家人念經」奇蹟復原. 籤詩方面,我們選擇台中市烏日區玉闕朝仁宮(媽祖廟) 、 新北市新莊地藏 ... 於 gsv.victorarco.es -

#2.他擔心出租房附車位「拉低投報率」! 鄉民急勸買:租金差很多

... 因為擔心買車位會讓出租投報率變低,且車位也要多出幾百元的清潔費,需要考慮的事情很多,因此想問「不知道各位大大覺得需要加買一間車位嗎?」. 於 house.ettoday.net -

#3.台灣即時新聞 - Vexed.Me

《金融股》校園徵才博覽會開跑新光金廣徵4000名新血 ... 台中某宮廟謝姓住持兼乩童利用重病女子求助機會,胡謅對方不久於人世、遭前世情人糾纏等,命對方矇眼脫光襲 ... 於 vexed.me -

#4.聖王怎麼了?信眾抬轎「觀公事」不得回應主委一席話惹哭全場

時常分享宮廟文化的網紅「鬼哥」,日前來到通安宮,參觀廟方「觀 ... 而鬼哥事後也補充,經過5天的觀轎問事,廟方終於得出初步結果,原來廟內5位聖王 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#5.[討論] 關於新莊地藏庵問事的疑問- 看板Folklore - PTT網頁版

剛剛至新莊地藏庵問事回來,原本以為問事是我問對方答,但等到問事時,是直接給我符以及指示 ... 所以才跟你說去三重宏聖宮問!! ... 好幾年前有聽說住戶對頂樓開宮廟. 於 www.pttweb.cc -

#6.經典賽古巴隊馬丁尼茲飆157公里對王威晨有印象[影] - 中央社

世界棒球經典賽古巴隊26日在新莊棒球場與中職富邦悍將隊打自辦熱身賽,7 ... 被問起對台灣球員的印象,馬丁尼茲點名2019年世界12強棒球賽台灣隊的三壘 ... 於 www.cna.com.tw -

#7.2023白沙屯媽祖進香 - 三立新聞

2023/03/03 10:03 苗栗白沙屯拱天宮媽祖日前前往北港朝天宮進香,回宮安座後經過12天薰染萬年香火靈氣,3日凌晨舉行開爐儀式。廟方人員也將朝天宮取回香火倒入各個 ... 於 www.setn.com -

#8.富豪不再愛七期?西屯豪宅跌了台中「新霸主」狂漲24

西屯豪宅跌了台中「新霸主」狂漲24% ... 跌」這都大漲21% 桃園最慘:打回原形 · 女屋主愛「宮廟豪宅」天價求售房仲:這種人一定買 · 新莊破盤價! 於 news.housefun.com.tw -

#9.續通典 - Google 圖書結果

... 而觀青天脱水火而就祗席矣臣等勘既說一併出榜頒示天下其有違例投獻奪至百項以此皆正德二年之所設也至正德四年則立大興三三報文冊將在京附郭大興縣地方各宮莊田原不 ... 於 books.google.com.tw -

#10.新莊問事宮廟的推薦與評價,DCARD、PTT - 全台寺廟百科

全台寺廟百科,2020年9月26日— 新莊問事宮廟在新莊無極聖安宮問事記- Mobile01 的評價; 新莊問事宮廟在Re: [討論] 考完試可以問神明結果嗎- ... 於 temple.imobile01.com -

#11.幕後》蔡英文的國安情治神秘愛將卡住調查局人事整整1個月

幕後》民進黨各部門上緊發條!賴清德接黨魁事必躬親宮廟疏文也不放過 ... 「妳也敢?」曾銘宗稱莊翠雲因女性身分接財長綠委轟:父權自助餐吃到飽. 於 www.storm.mg -

#12.[宮廟] 新北市問事宮廟推薦(1) - 看板Folklore - 批踢踢實業坊

三重、蘆洲、新莊、五股、泰山、八里跟林口,我決定都寫在這裡中和、永和、土城、板橋則會另外開一篇,坪林跟烏來我沒有資訊先說:三重跟蘆洲絕大多數 ... 於 www.ptt.cc -

#13.新莊妙明宮問事 :: 新北市拜拜好去處

供奉主神~觀音佛祖、一品夫人~每週日中午2點問事、救世.,2020年8月15日—遭遇這種事,我自己心裡當然非常不高興過兩天,我到我以前去問過,也有推薦給大家的新莊妙明宮問事 ... 於 newtemple.iwiki.tw -

#14.籤詩網‧六十甲子籤

籤詩方面,我們選擇 台中市烏日區玉闕朝仁宮(媽祖廟) 、新北市新莊地藏庵籤詩作為引證。其實各宮廟的六十甲子籤詩文差異很小,但是籤解差異就很大,甚至常有解釋相反 ... 於 www.chance.org.tw -

#15.胡扯「挖耳朵」技術被偷走遊民砍殺診所助理一審判7年10月

60多歲的許姓遊民,原本棲身於台中市中區的宮廟,卻於去年7月21日跑到 ... 刀揮砍3刀,莊男右臉的嘴唇至右耳,被割出長達20公分傷口,瞬間鮮血淋漓。 於 news.ltn.com.tw -

#16.新莊問事宮廟-在PTT/MOBILE01上星座命盤民俗禁忌資訊

2022新莊問事宮廟討論推薦,在PTT/MOBILE01星座命盤民俗禁忌資訊,找新莊地藏庵問事準嗎,問事靈驗宮廟,新莊地藏庵問事ptt在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門討論 ... 於 culture.gotokeyword.com -

#17.新莊地藏庵祭改流程. 新莊問事宮廟

新莊 地藏庵問事準嗎. [問題] 請問大眾廟(地藏庵)問事- 看板HsinChuang. 新庄地藏庵,又名大众庙、 大众爷庙,是位于台湾新北市新庄区立人里的地藏庵, ... 於 wzx.strefa-ubran.pl -

#18.問事靈驗宮廟

要到廟裡求神問卜前,別忘了先準備鮮花、水果、金紙和香辦事:五年千歲手轎說明:可以問很多問題,回答完會加持! (v)新莊五德宮(白沙屯天德宮分靈): (農曆七 ... 於 323588320.coiffeur-luthern.ch -

#19.[宮廟] 新北市問事宮廟推薦(1)- 看板Folklore - Mo PTT 鄉公所

三重、蘆洲、新莊、五股、泰山、八里跟林口,我決定都寫在這裡中和、永和、土城、板橋則會另外開一篇,坪林跟烏來我沒有資訊先說:三重跟蘆洲絕大多數 ... 於 moptt.tw -

#20.民俗習俗知識家- 新莊宮廟問事的推薦與評價,DCARD

新莊宮廟問事 的推薦與評價,在DCARD、FACEBOOK、PTT、MOBILE01和蕪菁雜誌這樣回答,找新莊宮廟問事在在DCARD、FACEBOOK、PTT、MOBILE01就來民俗習俗知識家, ... 於 culture.mediatagtw.com -

#21.御定駢字類編: 二百四十卷 - 第 25-32 卷 - Google 圖書結果

「仁 11 旨內碑履於之則之作陳下國間侯將子列漢公問為軍洪投稿]詩有君表花謂必大 ... 物尚荀出綬傳馮]侯史中不洪後垂駐樂下髭文無起而關史終小不記管妙籌事敵楊至友下 ... 於 books.google.com.tw -

#22.商研院第十期登場許添財勉勵學員 - MSN

商研院(CDRI)許添財董事長以「四新一用」勉勵學員們在「新經濟世代」的挑戰中 ... 用人任事謹記「唯才是用」就對了。 ... 警政署這大咖現身桃園宮廟! 於 www.msn.com -

#23.殷墟花園莊東地甲骨卜辭研究 - 第 111 頁 - Google 圖書結果

而「寢」,則是寢宮,王卜辭中有「東寢」)而(《合》 13570 )、「新寢」(《合》 13571 )等,花東卜辭中子卜問商王來時是否於寝「再(稱)」( 34 ( 12 ) ) ,知寢也可以是行禮 ... 於 books.google.com.tw -

#24.轎車墜30米邊坡一家3口受困!新竹2警奮不顧身救全家脫險

此外新莊警方還出動警用大型重機車,成功吸引許多遊客爭相合影留念。盼透過面對面的宣導,提醒民眾警惕詐騙手法,共同守護財產安全。 社會. 2023/02/27 17 ... 於 tw.nextapple.com -

#25.嘉義民雄驚傳5戶預售屋遭「一屋二賣」 受害者下跪求助 - 聯合報

... 給鄧姓建商建設公司總計1359萬元,鄧姓建商負責人事後才願意坦誠事,李姓建商則避不見面。 ... 新莊預售屋主打「24-42房」 他嚇歪問:怎麼打掃? 於 udn.com -

#26.宮廟問事

其實,聖筊的一正一反即代表一陰一陽,神明會透過連續三個聖筊代表認同、同意,我們可將此概念想作是「天時、地利三重、蘆洲、新莊、五股、泰山、八里跟 ... 於 tufiqy.rawabruzzo.it -

#27.新莊地藏庵捷運. 新莊地藏庵問事Ptt

地藏庵又名大眾廟,祭祀的是地藏王菩薩地址: 新莊區中正路84號(近頭前庄 ... 24 則貼文2018年7月7日[經驗] 今天去新莊大眾廟問事. ... 新莊問事宮廟. 於 listos-shop.fr -

#28.【EastTaiwanKaohsiung】20231台湾高雄風景ぶらりX ...

thank photo by niikeihttp://www.niikeiPhoto.com#niikeiPhoto #日啟寫真#niikeiMarketing #日啟行銷#Kaohsiung #高雄#小港區#85FloorBuilding ... 於 www.youtube.com -

#29.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 勝屹得道善潤馮咎誤凉出開人||可而可延成之進書乎亦桑書者大似剪細製長事利死既 ... 士等孱春捍衿天私專菲鹽以南要號可憂武子音南棟子恐得受子存君釐廟宮而罰人[馬 ... 於 books.google.com.tw -

#30.Shi san jing zhu su - 第 12-25 卷 - Google 圖書結果

「避西也也焉者像其義幽故廟內息四土覆也亂恒必七也合岐與受人亡灵老以人被故知公漆惡方○爰之發在日事此也劉日土為土之冬故定參百大義劉山之異東民何而異之云也字也沮 ... 於 books.google.com.tw -

#31.新北市拜拜好去處. 新莊地藏庵問事費用

籤詩方面,我們選擇台中市烏日區玉闕朝仁宮(媽祖廟) 、 新北市新莊地藏庵籤詩作為引證。其實各宮廟的六十甲子籤詩文差異很小,但是籤解差異就很大, ... 於 van.pharmaciedesblancsmonts.fr -

#32.生活|東森新聞- 新聞在哪裡東森就在哪裡

宮廟 「好兄弟聚集」別住附近?民俗專家:這件事更可怕 民間信仰百百種,有些民眾認為宮廟附近會「聚陰」,所以選擇避開廟宇買房,而風水顧問則表示,的確有此一說法, ... 於 news.ebc.net.tw -

#33.新莊無極聖安宮問事記 - Mobile01

我是出於好意,我也不迷信,但總是有網友喜歡酸言酸語,沒這必要吧,!! ... 可以幫到許多對這家宮廟想了解的人,!!! ... 會去問事或找算命師都是遇事不順的。如果事事如意心情大好( ... 於 www.mobile01.com -

#34.「詢問」新北市問事宮廟- 靈異板 - Dcard

請問大家有沒有推薦新北市問事很準的地方?不一定要晚上的,下午有問事的也可以。目前已經去過了新莊地藏庵及桃園龍天宮。問出來的結果算是有差異。 於 www.dcard.tw -

#35.新莊地藏庵姻緣. 新莊問事宮廟 - MEGUMI.FR

Search: 新莊大眾廟問事- cl. Ebitip. Co. Uk. 新莊地藏庵求財- eAcademy; 庙宇之美一新庄大众庙浅谈- 道客巴巴; 漫遊108個台灣宗教百景之五十八新莊 ... 於 nkv.megumidev.fr -

#36.【台北貓空纜車一日遊】10大貓空景點餐廳&貓空夜景美食泡茶 ...

兒童新樂園一日票 ... 貓空纜車共有6站,能下車只有4個車站:動物園站、動物園南站、指南宮站、貓空站。 ... 新莊區]:濃濃聖誕味☆輔大校園超有Fu~. 於 bobby.tw -

#37.新莊無極聖安宮- Home | Facebook

地址:新北市新莊區幸福路678巷3弄6號1樓電話:(02) 2991-0792. ... 112年3月無極聖安宮靜心院濟世日行事曆,歡迎信眾自行下載留存,謝謝。 #無極聖安宮 · #靜心院 於 www.facebook.com -

#38.新莊問事宮廟8大分析

大墓公供奉的是清朝時期上千名反清復明的烈士,因為好兄弟眾多,成了許多信眾求財的地方,這麼多年來光是還願的香油錢就高達好幾十億,被封為全台灣有最錢的陰廟。 新莊問 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#39.嘉義驚見老廟直插田中央!竟是200年清朝遺址 - Yahoo奇摩運動

經典賽》張育成敲大號全壘打奠勝基直呼「沒有不可能的事」. 經典賽中華隊25日在新莊棒球場進行自辦熱身賽,全場吸引超過7000人進場看球,中華隊最終 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#40.新莊通靈問事 - KALIPSO

新莊 地藏庵|大眾廟新莊協聖宮. Ap . 協聖宮辦理問事相關事宜:. 為了讓信眾有更好的問事品質,也不讓信眾久候,本宮將限制問事人數至50位,如有不便盡請見諒。 於 283697826.kalipso.sk -

#41.問事宮廟 - 楊梅華映

本專頁以提供登錄宣傳中華民國有辦事問事之正派宮廟為首旨以利有需要 ... F推czzhf: 白沙屯天德宮新莊分宮問事: (四) ~ (T大有寫過)09/F推czzhf: 推!/ 於 ditemy.nogentpresence.fr