新竹馬偕醫院掛號費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉貞柏寫的 請問醫生,我的孩子有問題嗎?:精神科醫生教你聽懂孩子的內心話 可以從中找到所需的評價。

另外網站馬偕醫院急診費用、急診收費標準 - 醫院診所健康懶人包也說明:馬偕醫院急診費用在門急掛號費及健保部分負擔- 新竹馬偕的討論與評價. 繳費地點:1至3樓門診區,每一門診掛號批價窗口都可收費;另門診區亦設有自助繳費機。

國立成功大學 公共衛生研究所 陳美霞所指導 楊舒雁的 臺灣醫療市場化中醫務管理的歷史發展 (2014),提出新竹馬偕醫院掛號費關鍵因素是什麼,來自於醫療市場化、醫務管理、利潤導向、歷史發展。

而第二篇論文國立清華大學 社會學研究所 姚人多所指導 蔡明傑的 醫療企業化的歷史進程:組織變遷與醫管的制度化 (2006),提出因為有 醫療企業化、醫院管理、新制度論的重點而找出了 新竹馬偕醫院掛號費的解答。

最後網站掛號費與部分負擔 - 馬偕紀念醫院則補充:掛號費 與部分負擔. ... 牙科上午門診08:50–11:50 ( 淡水馬偕至上午11:30). 下午門診01:50–04:50 ( 淡水馬偕 ... 新竹分院:新竹市光復路二段690號電話:(03) 516-6868.

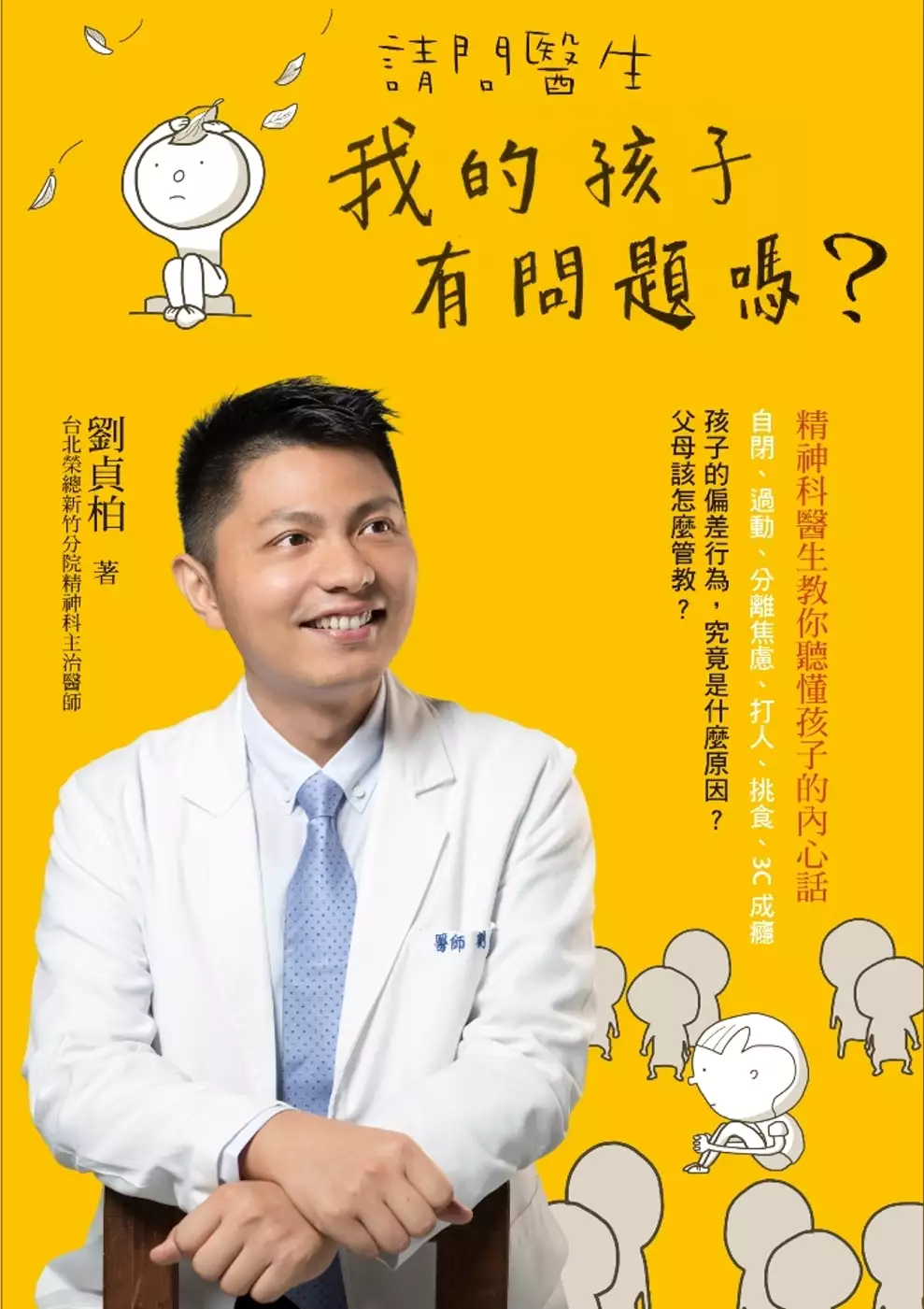

請問醫生,我的孩子有問題嗎?:精神科醫生教你聽懂孩子的內心話

為了解決新竹馬偕醫院掛號費 的問題,作者劉貞柏 這樣論述:

「請問醫生,我的小孩只喜歡自己玩,他是不是自閉症?」 「我的小孩坐不住,難到是過動症?」 「我的小孩洗手都洗好久,我怕他有強迫症?」 「我的小孩上學哭不停,是分離焦慮症嗎?」 教養孩子的過程中,總會遇到一大堆問題,父母憂心忡忡,卻不知道要向誰尋求答案。 問老師?但常常沒有時間深入討論。 問長輩?大家都說是你太緊張了。 問網友?他們看不見孩子真正的情況。 問專家?專業術語聽得頭昏腦漲。 問醫生?好像又沒有那麼嚴重。 為了這些「用心,只是找不到方法」的父母們, 本書作者劉貞柏醫師找出25個最常見的教養問題,提出各種彈性的思考方式。 劉

貞柏醫師指出,只要把握教養的四個基本重點: 1. 專注優點,看好不看壞 2. 常見盲點是「九次成功,一次失誤」 3. 家庭教育根源於日常生活互動 4. 父母需思考自己的行為對孩子的影響 轉一個彎再試試看,或許就會豁然開朗,問題自然迎刃而解! 父母、師長、專家推薦 「劉貞柏醫師以在實務上的例子做引子,探討分析在臨床上常見各式各樣孩子的問題,並給予家長實質的建議,讓教養的方式不再是透過口耳相傳、見樹不見林,而能有較為穩固的基本架構,透過這個架構來看每個孩子的相同與不同。」──台大醫院竹東分院精神科主任 蘇泓洸 「自從升格當父親後,陪伴孩子一路長大,深深覺

得孩子成長過程中的教養問題遠比生理上的病痛還難以處理……沒有一定的教養方法,只能不斷嘗試、錯誤、再嘗試……相信這本書可以啟發家長,提供 『用心,只是找不到方法』的家長另外一種思考可能。」──中國醫藥大學附設醫院兒童急診科主治醫師 謝宗學 「教養沒有單一的標準答案,本書提供孩子問題的各種可能性,協助父母從多元角度重新看待孩子的行為。」──台大學生輔導中心兼任輔導老師 張純吉 「以專業醫師的角度,為親子間各式互動情境提出具體建議,多面向解釋不同觀點及相對應行為反應。實際的舉例說明,讓許多新手爸媽更能借鏡參考。」──台北凱斯英語學校仁愛分校校務長 林怡雯 「解構比法律案件更為

錯綜複雜的親子關係,完全突破教養盲點的醫師專業建議。」──執業律師 林佳瑩 「為癡心父母撥開迷霧,提供彈性思考及有效策略,溯源心理解決親子問題。」──油畫家∕高中美術班老師 蔡莉莉 「讀完本書,讓你更瞭解孩子們沒說出口的祕密!」──幼兒美術教育工作者 施慎芳

臺灣醫療市場化中醫務管理的歷史發展

為了解決新竹馬偕醫院掛號費 的問題,作者楊舒雁 這樣論述:

「醫務管理」(以下稱「醫管」)這項專業,負責醫院中各項醫務行政工作,現已被指認過度成本、利潤導向。西方文獻也指出美國的醫管在醫療市場化之下,工作內容越來越注重成本及績效。「市場化」的概念是指以市場作為解決社會、政治和經濟問題的一種過程,隨之而起的是去管制或鬆綁,即原本由公部門提供的公共服務,例如,教育、醫療等,透過私有化的方式,使其進入市場機制以優勝劣汰的邏輯運作。 臺灣的醫管是否也是循著醫療市場化的脈絡發展,演變成現今的營利導向?隨著醫療市場化,醫管專業如何發展?而這個過程又如何展現在醫院內部的管理?臺灣目前探討這個議題的研究是闕如的。 本研究採用歷史資料與次級資料分析、個案研究和

深度訪談的方法,以1945年臺灣光復之後的醫療市場化為背景,分析醫管專業的三個面向:1.醫院管理實作(公、私立醫院)、2.醫管利益團體,和3.醫管教育(系所成立與教科書內容)的興起與變化,並透過兩個個案研究--衛生福利部臺南醫院(以下簡稱「南醫」)與長庚醫療財團法人醫院(以下簡稱「長庚」),加以交叉印證醫管專業與醫療市場化之間的關係。 研究結果將醫療市場化的進程分為三個時期:醫療市場化程度低時期(臺灣光復後-1960年代末)、醫療開始市場化時期(約1970年初-1980年代末),以及醫療市場化全面加速時期(約1990年初-至今)。 醫院管理實作的公立醫院部分,在醫療市場化程度低時期,政府主

導的公立醫院主要負責提供公衛與醫療服務,這個工作任務在公務預算支持下持續到了醫療開始市場化時期,但1980年中期因為越來越市場化的大環境影響,公立醫院必須引進節約成本的管理方式;接著醫療市場化全面加速時期,公立醫院在自負盈虧以及全民健康保險政策之下,逐漸跟上私立醫院追求績效、收入的管理方式,引進醫管專業來降低成本及提升利潤成了常態。 而個案醫院-南醫,它的發展整體來說與公立醫院醫管實作的情況互相呼應。南醫也是要到了1980年代中期因為周邊大型醫院的競爭出現,才開始積極重視開源節流的管理。到了醫療市場化全面加速時期,隨著兩位擁有醫管背景的院長上任,更多節約成本、提升績效的管理方式被運用進南醫。

私立醫院的醫院管理實作,在醫療市場化程度低時期,是以宗教傳道行醫為主,其中馬偕醫院在失去外國教會的財務資助後,於1961年引進提升行政效率的管理方法來節省成本;醫療開始市場化時期,政府鼓勵私人資本投入醫療建設,由於私立醫院沒有公務預算補助,因此它就必須注重成本效益和追求利潤;接著醫療市場化全面加速時期,私立醫院開始引進其他行業行之有年且更有效率的品管手法,並在全民健保實施後,開發許多自費商品吸引病人以增加收入。 而個案醫院-長庚,它在1976年成立的時間點正是醫療開始市場化時期,因此長庚很快就建置了一套追求成本、績效的管理方式。隨著醫療市場持續競爭,長庚於1983年將台塑企業的經營模式移

植至醫管實作,透過極致追求成本效益以及利潤極大化的管理方式創造極高的財務收入。 醫管利益團體則是在越來越多醫院經營者認為醫院有加強管理之必要,於醫療市場化程度低時期的1968年成立「台灣醫院協會」;醫療開始市場化時期,「台灣醫院協會」持續推廣各式各樣的醫管實作方法,為臺灣的醫務管理奠定基礎。到了醫療市場化全面加速時期,各權屬別(公、私立)、各層級(區域、地區、基層、教會)的醫管利益團體陸續成立,這代表醫院已不能單打獨鬥,要互相集結成更大的力量來因應醫療市場的變化。 醫管教育的系所在醫療市場化程度低時,僅有1960年後期兩間培育初階管理人員的醫管科成立;醫療開始市場化時期,醫管教育系所開始設

立研究所以培育中、高階管理能力的人才;到了醫療市場化全面加速時期,醫管教育蓬勃發展,呼應了醫院有更多醫管人員的需求。而醫管教科書傳授的醫管工具,也從醫療開始市場化時期的行政效率改善,到了醫療市場化全面加速時期更加強調營運績效的提升。 綜上所述,醫管專業的歷史發展與醫療市場化兩者之間的關係是:醫療市場化從低到高的進程之中,不僅帶動醫管專業各面向的興盛,也讓醫管專業的內涵越來越以財務、績效管理為導向。而醫管專業持續精進管理手法來提升醫院競爭力,成為促進醫療市場競爭的其中一環。

醫療企業化的歷史進程:組織變遷與醫管的制度化

為了解決新竹馬偕醫院掛號費 的問題,作者蔡明傑 這樣論述:

本論文旨在察看在不同歷史脈絡下,醫療、衛生等相關行動者如何看待、界定醫院的角色,醫院的營運方式與行動原則在何種歷史機緣下被重新商議,產生了轉變,另外,我也將展示在醫院運作邏輯轉變下,醫院內部具體的實作策略、技術以及制度安排有何轉變,這些實作技術的轉變有何效果,對於醫療實作造成何種影響,又跟醫療企業化現象有何關連。我以此問題意識,回到1960年代的台灣,考察醫院管理在何種歷史機緣下有了被引進台灣醫院的可能性,並回答為何這樣的可能性是出現在北台灣歷史最悠久的基督教醫院-馬偕醫院。馬偕醫院作為教會醫院獨特的組織歷史與特質使得它成為當時台灣醫院中最有可能引進醫院管理的醫療院所,而醫管制度的引進帶給了

馬偕醫院醫療實作與營運上數字化的基礎,醫院可以被進一步轉化為各式各樣的數字,成為可以被加以管理的組織型態。然而,醫管制度的採用並未讓馬偕醫院自動採行企業化/大型化的發展路線,一場由台北市政府公文開啟的醫院重建爭議,引發了相關行動者對於馬偕醫院之定位持續地辯論,一連串的歷史機遇曾經使得馬偕醫院幾乎盪出企業化的發展路線,不過也正是在歷史的意外轉折下,讓馬偕醫院最終走上了企業化的發展道路。緊接著,我探討醫院管理制度以及企業化的醫院經營邏輯是在何種歷史機緣下被塑造為台灣醫院的經營典範與仿效對象,我以公立醫院業務改進的一系列爭論來作為分析對象,我認為以事件序列的巧妙扣接最能說明這段歷史過程是如何發生與轉

變,歷史往往以眾多巧合的面貌出現,台南市立醫院公辦民營、公營事業民營化政策以及醫管學者的專業研究報告,這三條於80年代末左右浮現的軸線共同推動了公立醫院業務改革的大轉折,是在這個過程中,醫院管理進而被眾多行動者肯認為醫院經營的首要原則與實作技術來源,企業化成為了醫院優先的運作邏輯。最後,分析醫管專業市場成熟後,台灣醫療體系對於各種新技術出現了一窩瘋引進的現象,尤以品管圈為最,然而新技術的實際效用並未被醫院與醫管專家所反省,盲目採用與引進如同新制度論所揭示制度化組織場域下制度化技術與組織例行活動脫節的現象。對於新制度論的看法,我以馬偕醫院品管圈操作實例來說明制度化場域下異質性的可能空間,制度化的

實作技術並非總是與日常工作脫節。

新竹馬偕醫院掛號費的網路口碑排行榜

-

#1.馬偕醫院急診費用 - 健康貼文懶人包

關於「馬偕醫院急診費用」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 門急掛號費及健保部分負擔- 馬偕紀念醫院。 急診. 掛號費. 日診. 130. 300. 130. 300. 於 health.diningtagtw.com -

#2.掛號費---新竹國泰與馬偕? - BabyHome親子討論區

請問現在新竹馬偕醫院的掛號費是多少?因為今天去國泰看掛號費是230,好貴哦!想說將來懷孕生產時不知要去那一家,因為隨便看一下就要花那麼多錢!... 於 forum.babyhome.com.tw -

#3.馬偕醫院急診費用、急診收費標準 - 醫院診所健康懶人包

馬偕醫院急診費用在門急掛號費及健保部分負擔- 新竹馬偕的討論與評價. 繳費地點:1至3樓門診區,每一門診掛號批價窗口都可收費;另門診區亦設有自助繳費機。 於 hospital.reviewiki.com -

#4.掛號費與部分負擔 - 馬偕紀念醫院

掛號費 與部分負擔. ... 牙科上午門診08:50–11:50 ( 淡水馬偕至上午11:30). 下午門診01:50–04:50 ( 淡水馬偕 ... 新竹分院:新竹市光復路二段690號電話:(03) 516-6868. 於 www.mmh.org.tw -

#5.自費收費標準 - 新竹院區

2020, MacKay Memorial Hospital 本網站內容為馬偕紀念醫院所有,未經許可請勿轉載。 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院著作權所有,並保留一切權利。 於 www.hc.mmh.org.tw -

#6.新竹市各醫療院所COVID-19自費篩檢資訊(111.07.07更新)

序 號 醫療院所 收費 方式 對象 抗原快篩檢驗費用 諮詢電話 1 新竹台大分院新竹醫院 自費 一般民眾 1,000元; (含診療及檢驗試劑費用) 03‑5326... 2 新竹馬偕紀念醫院 自費 一般民眾 1,000元; (含診療及檢驗試劑費用) 03‑6889... 3 新竹國泰綜合醫院 自費 一般民眾 1,000元; (含診療及檢驗試劑費用) 03‑5278... 於 dep.hcchb.gov.tw -

#7.常見問題:就醫費用 - 台東馬偕

本院為醫學中心,一般健保病患門診就醫費用至少550元(日診掛號費130元、基本 ... 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人 台東馬偕紀念醫院 (950408) 台東市長沙街303巷1號 於 ttw3.mmh.org.tw -

#8.[醫療費信用卡] 醫院刷信用卡回饋/分期12期零利率作法推薦連醫 ...

公立醫療院所之繳費項目包含掛號費、住院費等相關醫療費用(醫美、健檢及產後照顧 ... 瑟醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院、國軍花蓮總醫院附設 ... 於 www.beurlife.com -

#9.急診醫學科部- 台北院區 - 新竹馬偕

本院各院區急診之掛號費及健保部分負擔費用如下: 淡水院區及台北總院區. 急診掛號費: 300元,健保部分負擔: 第1.2級:450元、第3.4.5級:550元,合計: 第1.2級:750元、 ... 於 www.hc.mmh.org.tw -

#10.Novavax副作用有哪些?接種間隔多久?可混打嗎? 「常見QA

新北市部分,新北衛生局將在8日起於亞東醫院、雙和醫院、部立台北醫院、慈濟醫院、淡水馬偕醫院開設門診,提供Novavax的專門門診與接種服務。 於 times.hinet.net -

#11.中華郵政全球資訊網-查詢專區- 郵遞區號查詢

請選擇縣市, 基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣 ... 24小時顧客服務專線:0800-700-365、手機請改撥付費電話(04)2354-2030. 於 www.post.gov.tw -

#12.新竹馬偕提供「E」療服務掛號、報到、繳費一鍵完成 - 蘋果日報

新竹馬偕醫院 醫事課課長林劭芸指出,以往初診病患掛號,需至醫院現場填寫 ... 再跟醫指付平台合作,還能支付非本人的醫療費用,對於幫助親友繳交看診 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#13.就醫更省時! 新竹馬偕提供智慧E療服務| 醫藥新聞 - 元氣網

新竹馬偕醫院 為桃竹苗民眾打造智慧「E」療服務,即日起初診病人掛號可於網頁填寫個人資料,減少等待時間;對於辦理住院的民眾,也提供電子化住院同意 ... 於 health.udn.com -

#14.馬偕醫院-蝦皮網路代掛號-費用500元

... 偕醫院神經外科#馬偕外科#新竹馬偕紀念醫院#台東馬偕紀念醫院#淡水馬偕紀念醫院#馬偕醫院醫師介紹#馬偕醫院看診進度#掛號電話購買馬偕醫院-蝦皮網路代掛號-費用500 ... 於 shopee.tw -

#15.國立臺灣大學醫學院附設醫院

台大醫院網站提供醫療團隊、特色醫療中心、就醫指南、尋找醫師、門診掛號(含看診、檢查、抽血、領藥等進度)、衛教與用藥須知、探病須知、護理照護、健康檢查、最新 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#16.新竹醫院| 門診就醫須知

臺大醫院行動服務APP、電話語音開放掛號,請多加利用。 ... 掛號費部分負擔, 門診掛號費:120元 一般民眾門診基本部分負擔:240元 門診藥品部分負擔: ... 於 www.hch.gov.tw -

#17.新竹馬偕醫院掛號費的原因和症狀,YOUTUBE、DCARD

在新竹馬偕醫院掛號費這個產品中,有2篇Facebook貼文,粉絲數超過40萬的網紅洪秀柱,也在其Facebook貼文中提到, 【八仙塵爆事件全國政府暨民間服務窗口彙整】 . 於 hospital.mediatagtw.com -

#18.新竹馬偕紀念醫院自費收費標準

EMG RGST FEE 急診複診掛號手續費. 300. 11007. 精神科強制鑑定掛號費. 100. 11008. 夜診掛號手續費. 150. 11010. 週六及例假日門診掛號手續費. 於 www.hc.mmh.org.tw -

#19.門急掛號費及健保部分負擔 - 看診進度

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院著作權所有,並保留一切權利。 於 www.hc.mmh.org.tw -

#20.search:新竹馬偕掛號費相關網頁資料 - 資訊書籤

內科部內分泌暨新陳代謝科(12) 胃腸內科(13) 心臟內科(14) 胸腔內科(15) 腎臟內科(16) 血液科(18) 過敏免疫風濕科(19) 感染科(26) 外科部一般外科(50) 小兒外科(51) 骨科( ... 於 www.iarticlesnet.com -

#21.台南市九份子、副都心、運河星鑽土地標售地政局歡迎各界投標

台南市政府將標售台南市九份子重劃區抵費地、南台南站副都心第一期區段徵收 ... 之日起,至開標當天信箱開啟時間前,以掛號寄達台南郵局第239號信箱。 於 www.storm.mg -

#22.取消「清大教職員生免掛號費優惠」 - 馬偕紀念醫院

取消「清大教職員生免掛號費優惠」 ... 掛號費100元+ 健保部分負擔50元= 基本看診費用150元(藥品部分負擔另計) ... 新竹馬偕紀念醫院 新竹市東區光復路二段690號 於 asia-uib.us -

#23.網路掛號-依醫師 - 馬偕紀念醫院

依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR. 余秉宗. 主治醫師. 胸腔內科. 台北門診掛號 ... 時請先出示轉診單,並於批價時將轉診單交給批價人員,即可適用健保轉診優待醫療費用。 於 211.75.167.166 -

#24.門診就醫須知 - 新竹院區

因全民健康保險醫療辦法第3條第2項修正:係對於未滿十四歲之保險對象至醫院就醫,應繳驗之證明 ... (1) Android:在手機Android Market 上搜尋[馬偕行動掛號] 下載。 於 www.hc.mmh.org.tw -

#25.常見問題:就醫費用 - 馬偕紀念醫院

貴院門診費用? 本院為醫學中心,一般健保病患門診就醫費用至少550元(日診掛號費130元、基本部分負擔 ... 於 www.mmh.org.tw -

#26.掛號須知 - 新竹馬偕紀念醫院

(C)2017 Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved. 馬偕紀念醫院,著作權所有,並保留一切權利。 於 203.74.225.13 -

#27.【新竹馬偕掛號費】掛號系統-馬偕紀念醫院 +1 | 健康跟著走

新竹馬偕掛號費 :掛號系統-馬偕紀念醫院,網路掛號│掛號注意事項│就醫注意事項│門診表下載│醫師請假查詢│醫師專長│就醫症狀參考表│...新竹院區門診掛號作業看診 ... 於 tag.todohealth.com -

#28.新竹馬偕醫院掛號費,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

(二)掛號費與部分負擔.(三)藥品部分負擔.二、新竹馬偕自費項目.(一)新竹馬偕 ...,門診病人健保退費規定/期限/地點...貴院的醫療費用可否用刷卡繳付?...本院為醫學中心, ... 於 igotojapan.com -

#29.新竹市COVID-19疫苗接種院所 - 衛生福利部疾病管制署

醫療院所名稱:台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院鄉鎮市區:東區掛號科別:家醫科接種時間:週一至週五下午2-5時地址:新竹市光復路二段690號洽詢 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#30.有長新冠該去哪些醫院就診?全台106家醫院名單一次看

新竹國泰綜合醫院; 東元綜合醫院; 新竹馬偕紀念醫院; 臺北榮民總醫院新竹分院 ... 康復者接受當次整合門診醫療服務後,僅需繳交一次掛號費及一次部分 ... 於 heho.com.tw -

#31.COVID-19/有長新冠該去哪些醫院就診?全台106家醫院名單 ...

新竹. 新竹國泰綜合醫院. 東元綜合醫院. 新竹馬偕紀念醫院 ... 康復者接受當次整合門診醫療服務後,僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔,如有經濟上有 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#32.新竹馬偕醫院掛號費 - 雅瑪黃頁網

新竹馬偕醫院掛號費 · 台北馬偕醫院. 馬偕紀念醫院隸屬台灣基督長老教會,是紀念馬偕博士(Dr. George Leslie Mackay)跟隨耶穌基督腳跡,以「基督救世之精神,醫治病患之 ... 於 www.yamab2b.com -

#33.馬偕醫院掛號費 - 小行星列表/4601

馬偕醫院掛號費 ... 收費標準: 掛號費:日診100元;夜診150元急診:250 元部份負擔(代健保局收費) 1.門診基本部份負擔360元。 2.持有轉診單就醫者210元。 於 uwi1014506.pixnet.net -

#34.查詢/取消掛號

取消預約掛號選單. 1.初診病患請先至櫃台報到並填寫病歷基本資料。 2.為維護病患隱私安全,於99年3月10日起昆明院區查詢掛號記錄需輸入病歷號碼,造成不便敬請見諒。 於 webreg.tpech.gov.tw -

#35.門診掛號- 依醫師:新竹馬偕紀念醫院

主治項目或專長. 代謝症候群,高血壓,心臟衰竭,心律不整,胸痛,心臟超音波,心導管檢查及介入治療,洗腎廔管整型術,末期心衰竭照護。 於 www.hc.mmh.org.tw -

#36.依醫師掛號REGISTER BY DOCTOR - 新竹馬偕

▻「持轉診單就醫者,欲掛號科別滿號時,請於看診日前先 ,門診報到時請先出示轉診單,並於批價時將轉診單交給批價人員,即可適用健保轉診優待醫療費用。」. 於 www.hc.mmh.org.tw -

#37.新竹馬偕紀念醫院

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院(MacKay Memorial Hospital),起源於西元1880年馬偕博士創建之偕醫館,並於1912年遷至中山北路現址,命名為「馬偕 ... 於 www.hc.mmh.org.tw -

#38.消化內科工作職缺/工作機會-2022年7月

【臺北醫學大學部立雙和醫院】誠徵小兒消化次專科研究醫師【應徵資格】:區域教學醫院以上應屆第三年小兒科 ... 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院. 於 www.1111.com.tw -

#39.醫指付新成員加入新竹馬偕紀念醫院也加入醫指付的行列囉 ...

在#新竹馬偕紀念醫院看完診之後開啟醫指付APP點選#輸入資料付款,輸入身分證字號與出生年月日,就可以查詢當次就醫的醫療費用! 於候診時可以先把... 於 zh-tw.facebook.com -

#40.馬偕紀念醫院- 维基百科,自由的百科全书

臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院. Hsinchu Mackay Memorial Hospital. Mackay Memorial Hospital, Hsinchu (0781).JPG. 地理. 位置, 新竹市東區光復 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#41.就醫流程 - 看診進度

掛號. 初診:健保IC卡. (新生兒第一次門診就醫,請帶戶口名簿). 複診:健保IC卡 ... 本院提供APP行動掛號服務 ... 新竹馬偕紀念醫院 新竹市東區光復路二段690號 於 www.hc.mmh.org.tw -

#42.門急掛號費及健保部分負擔 - 馬偕紀念醫院

掛號費. 日診 ; 掛號費 · 初診、夜診、週六及例假日 ; 掛號費 · 特殊門診 ; 診察費. 一般科別(*註2) ; 基本部分負擔 (代健保署收費). 門診. 於 www.mmh.org.tw -

#43.新竹馬偕提供智慧「E」療服務能遠距離幫親友支付醫療費用

另外,為達到雙向轉診便捷度,基層診所可透過健保署電子轉診平台與醫院聯繫,或是透過馬偕轉診掛號平台替病人掛號。未來,馬偕行動掛號APP還能提供基層 ... 於 www.jobforum.tw -

#44.掛號費與部分負擔:馬偕醫院 | 台東馬偕急診費用 - 訂房優惠報報

掛號費 與部分負擔:馬偕醫院. 一、門診看診時間:說明:(1)「◎」:西醫、「☆」:中醫、「△」:牙醫為門診服務時段,提供24小時急診服務。(2)國定假日無門診。 於 twagoda.com