新竹州知事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦闞正宗張益碩寫的 臺灣地震寫真老照片(1935年)(精裝) 可以從中找到所需的評價。

另外網站實業家的二林:林本源製糖關係事件 - 第 179 頁 - Google 圖書結果也說明:當時的桃園是歸新竹州所管轄。有一天,新竹州的警務部長,來拜訪張園先生說道:「我是奉新竹州內海忠司知事之命而來,他想請您過去詢問有關『日本拓殖』的事情。

中原大學 建築研究所 蔣雅君所指導 林家葳的 台灣戰後公路客運站之現代化象徵與空間移植以新竹客運的扇形車站為例 (2020),提出新竹州知事關鍵因素是什麼,來自於扇形客運站、公路局、新竹客運公司、灰狗巴士公司、文化移植、現代建築。

而第二篇論文國立交通大學 客家文化學院客家社會與文化學程 羅烈師所指導 王美晴的 困守與求變:龍潭茶業轉型之研究 (2015),提出因為有 龍潭、茶業、轉型、社會作用者的重點而找出了 新竹州知事的解答。

最後網站【連署】原新竹州保甲宿舍慘遭「裸拆」 民團譴責新竹縣政府則補充:一、縣市中止黑箱文資審議,開放民眾參與。 二、縣市遵照新修文資法,審慎面對現存逾五十年公有建物。 三、新竹市文化局仍 ...

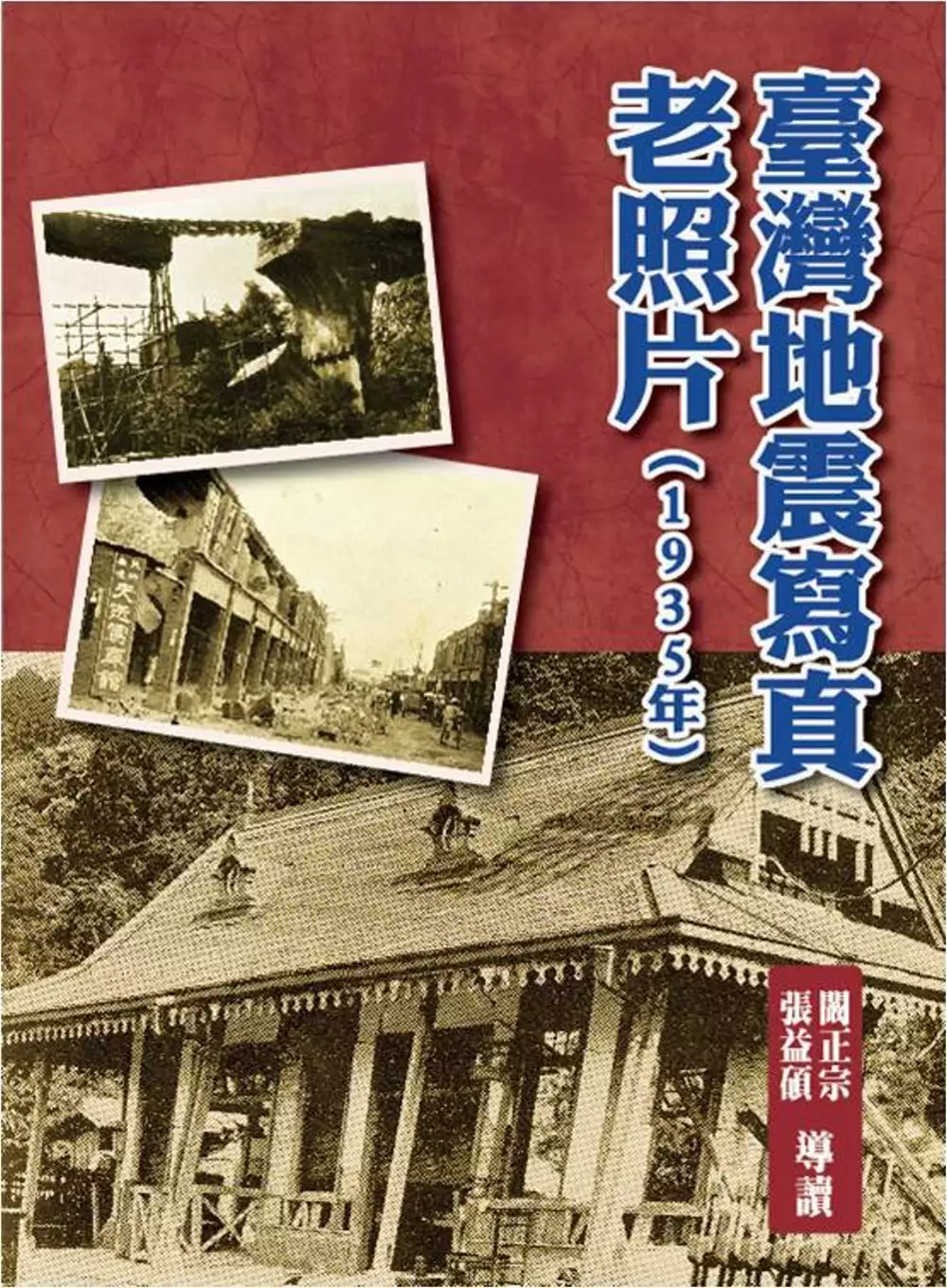

臺灣地震寫真老照片(1935年)(精裝)

為了解決新竹州知事 的問題,作者闞正宗張益碩 這樣論述:

《臺灣地震寫真老照片(1935年)》一書主要收錄了發生於1935年(昭和10年)的臺灣中部的大地震相關史料,分別是臺灣新聞社發行的《昭和10年臺灣大震災紀念畫報》、臺北觀測所發行的《昭和10年4月21日新竹臺中烈震報告》、朝日新聞社發行的アサヒグラフ(ASAHIGRAPH)畫報中的新竹臺中地震大篇幅報導、邱清壽作《中部地動歌》與新竹州知事告示等等豐富資料。並額外收錄了1923年(大正12年)記錄關東大地震的《東京大震大火の寫真帳》。對於想要了解日治時期臺灣於劇震之下的紀實攝影與文字記錄的讀者們,本書值得收藏。 導讀者簡介 闞正宗 嘉義市人,出生於臺灣嘉義,成功大學歷史學博士。長

年從事佛教寺院及文物的田野調查,二十餘年間完成有關佛寺、人物田野調查專著、合著十餘冊。 代表性著作有:《臺灣佛教一百年》(東大,1999)、《臺灣佛寺的信仰與文化》(博揚文化,2004)、《重讀臺灣佛教──戰後臺灣佛教(正續編)》(大千,2004)、《臺灣佛教史論》(北京宗教文化,2008)、《臺灣日治時期佛教發展與皇民化運動──「皇國佛教」的歷史進程(1895-1945)》(博揚文化,2011)、《臺灣佛教的殖民與後殖民》(博揚文化,2014)等學術著作書。 曾任法鼓佛教學院、玄奘大學宗教研究所兼任助理教授,現任佛光大學佛教學系助理教授。 張益碩 臺中市人,1973年生,

日本東洋大學文學研究科佛教學專攻碩士,筑波大學大學院人文社會科學研究科哲學‧思想專攻宗教學‧比較思想學分野五年一貫制博士班入學,現為佛光大學佛教學研究所博士生。 《臺灣地震寫真老照片(1935年)》導讀 東京大震大火の寫真帳 昭和10年臺灣大震災記念畫報 昭和10年4月21日新竹臺中烈震報告 告示 ASAHIGRAPH畫報 其他 《臺灣地震寫真老照片(1935年)》導讀 壹、 前言 臺灣與日本列島同樣,由於位於環太平洋的地震帶上,因此自古以來經常受到破壞性地震的襲擊。就日本列島而言,地震密集之因,乃地處歐亞大陸板塊、北美洲板塊、太平洋板塊及菲律賓板塊四個板

塊的交會處,板塊與板塊間互相擠壓,本就極易累積發生巨大地震的能量。 日本對於地震的記載甚古,日本古典文學作品中關於地震的描述不少,例如,生活於平安末期至鎌倉時代的日本歌人兼隨筆家鴨長明(1155-1216)在其所著的《方丈記》中,對發生於元曆2年(1185)的大地震,有如下述之描寫: 又,同時,發生了大地震。那情況非常悽慘。山崩、河川淹沒、海傾斜、且陸地被水淹沒了。大地裂開,從中湧出水來,岩石破裂,掉落山谷。在海邊划船,卻被波浪弄翻,在路上行走的馬幾乎不能站立。 這是數百年前所發生的大地震,但讀到這裡,同時也令人想起數百年後的2011年3月11日發生於福島的「東日本大地震」,

芮氏規模達到9.0,隨之而來的海嘯侵襲,並損壞核能發電廠釀成重大事故而造成的輻射災害問題,尤其後者,不知何時方能圓滿解決。 上世紀1923年9月1日日本時間上午11時58分,日本同樣也發生了大地震。因為震央位於關東地區的神奈川縣相模灣的伊豆大島,因此稱之為關東大地震。關東大地震是日本明治維新以來,襲擊首都圈的唯一地震。此次的芮氏規模推測是7.9,屬於上下震動型的地震,影響的範圍包括今天的東京都、神奈川縣、千葉縣以及靜岡縣。事後死亡人數估計大約介於100,000至142,000人(包括大約40,000人失蹤,被推定均已死亡)之間。由於地震發生的時間點,剛好是中午,那時許多家庭正在使用火準備

午餐,因此釀成了火災,更加導致傷亡人數的大幅增加。 同樣位於環太平洋地震帶的臺灣,地處於歐亞大陸板塊及菲律賓板塊的交會處,因此也經常發生地震。根據學者統計指出,自1604年至2002年的約四百年之中,臺灣西部地區共發生36次規模7.0以上的大地震,平均每十年發生一次。另外,根據中央氣象局在1991年至1994年的觀測資料顯示,臺灣地區平均每年約發生8217次地震,其中有感地震每年平均為489次。 從1901年起至2004年之間,在臺灣所發生的地震,屬於災害性的,共發生93次。不過許多的地震的震央均在外海,例如1910年的在基隆東方外海,1920年的在花蓮東方外海,雖然規模都是8.3

,但對臺灣陸地的破壞力則相對較小。 但若震央在陸地上,且屬於淺源地震的話,破壞力及災害都相當巨大。例如,日本殖民時期的1935年4月21日早上六時零二分左右,新竹、臺中州發生了芮氏規模7.1的大地震,震央位於新竹州關刀山(即今日的苗栗縣三義鄉鯉魚潭水庫及關刀山一帶)附近,震源很淺,約地下十公里以內。該地震有感地區幾乎遍及全島,甚至達到中國的福州、廈門地區,受害地區為新竹州及臺中州,災情最慘重的區域包括新竹州的竹東、竹南、苗栗、大湖各郡,與臺中州的東勢、豐原、大甲各郡。其中又以豐原郡內埔庄與神岡庄、大甲郡清水街,及新竹州苗栗郡銅鑼庄、公館庄與竹南郡南庄、三灣庄等地受災最為嚴重。關於被害的狀

況,根據地震發生後隔天4月22日的《臺灣日日新報》的報導,僅僅統計至21日晚上10時為止,死亡人數就已超過二千六百人,重傷者超過六千人,而且房屋的全倒及半倒加起來則超過二萬一千戶。 由於臺灣曾經是日本帝國的一部分(1895-1945),因此關於此地地震的觀測要追溯到1896年3月臺灣總督府以敕令第97號發佈了「臺灣總督府測候所官制」,開啟了臺灣氣象及地震觀測的制度。首先1896年7月12日以府令第21號在臺灣總督府民政局內設立了「臺北測候所」,並於8月11日開始觀測,之後1897年12月19日東南門內之新廳舍落成後,遷移至此。爾後並陸續在各地也設立測候所。 臺北測候所廳舍落成後,同

時也裝設了臺灣第一部地震儀(格雷-米爾恩型地震儀Gray-Milne Seismograph),開展了臺灣地震觀測科學化的時代。之後陸續增購新型地震儀並擴增編制,觀測地震並加以記錄。1935年新竹臺中大地震的主震及餘震,有賴地震測站及觀測儀器之建置完善,方能詳細記錄此次地震的序列。自此地震之後,臺灣更重視地震與氣象觀測,為此添購更多的地震儀器,並增設測候所觀測餘震,促使臺灣在地震測報技術有長足的進步。 因為此次的地震相當慘烈,因此日本政府及臺灣總督府相當重視。東京方面,災害後不久,日皇除了贈給受災地十萬日圓之援助金之外,並派侍從官等人渡臺視察。臺灣總督府於災害發生之後,不僅動員全島的資源

展開救援行動之外,並4月29日於總督府內設置了「震災地復興委員會」,同時以訓令第二十五號公佈復興委員會規程,推動各項災後復興事業。 事後的調查工作也相當積極,後來也出版了不少調查及研究報告的資料。例如,臺北觀測所於1936年3月出版了《昭和10年4月21日新竹臺中列震報告》,臺灣總督府於地震後一年的1936年出版了《昭和十年臺灣震災誌》,地方政府所編如,《昭和十年臺中州震災誌》、《昭和十年新竹州震災誌》等等。 闞正宗・張益碩

台灣戰後公路客運站之現代化象徵與空間移植以新竹客運的扇形車站為例

為了解決新竹州知事 的問題,作者林家葳 這樣論述:

本研究聚焦在1950-1970年間,台灣在美援技術交流等計畫中,全面引入美國公路客運的經營思維,在政策、制度與建築形式上所引發的劇變。灰狗巴士公司在第一次世界大戰後,藉由工業設計師與建築師的跨領域團隊,開發出首部屬於客運車站的建築設計準則,其中,特殊的「徑向鋸齒月台」規劃與扇形的車站外觀,在社會政經條件的不對稱下被國內建築體系參照與再現,進而形成特殊的在地樣式。象徵著進步性與速度感的移動美學,伴隨著現代性的生活想像,被大量地鑲嵌在發展型城鎮地景之中,成為台灣移動空間邁向現代化過程中的重要一環。但隨著私家車興起與鄉村人口流失,衰退的地方型客運資本無力再對營運空間投資,「扇形客運站」只在這20多

年中曇花一現,此類脫離主流建築論述,以地方型無名建築師為主的建築實踐,值得深入研究與考察。本論文之研究重點有三 : 第一、梳理現代公路客運體系誕生的脈絡,及灰狗巴士公司在流線型文化思潮下的客運建築模型的演變;第二、國內客運體系自產業資本私營至國家統制的改變,與演變過程中客運車站樣式的不斷更替的實驗;第三、透過實地測繪與調查,說明設計準則到台灣所產生的空間文化形式轉變,以及順應資本條件所出現的「扇形客運站」在地化樣式。並點出移植差異下的特殊空間經驗,如何成為未來發展的無形資本。

困守與求變:龍潭茶業轉型之研究

為了解決新竹州知事 的問題,作者王美晴 這樣論述:

桃園市龍潭區的客家人產製茶葉至今已有百餘年之歷史,台茶從外銷轉以內銷市場發展,龍潭整體茶產業結構面臨轉型的機會。有些茶農莫可奈何地困守於傳統茶業之中,有些茶農則願意轉型求變。龍潭茶業在社會作用者施為下,將不受消費者喜愛的龍泉包種茶轉作高價精緻的椪風茶與桃映紅茶。傳統茶業亦積極轉型為休閒茶業,茶業者紛紛推出與茶相關的活動,現今龍潭茶業則呈現多元茶業再發展之情況。本研究透過資料收集、深度訪談、參與觀察,試以社會作用者理論的觀點,將龍潭整體茶業脈絡中找出所涉及的政府公部門、地方派系意見領袖、民間組織與世代茶農等社會作用者們,他們的施為是如何改變既有的茶產業結構來推動整體龍潭茶業之轉型,並且分析桃園

龍潭地區茶業轉型所面臨的問題,以及提出對桃園龍潭地區茶業轉型未來發展之建議,期盼能夠給予龍潭與其他國內茶業地區未來轉型走向永續發展的另一種道路。研究發現有以下七點:一、在龍潭茶業轉型中,政府成為最重要的主導者,但是地方政府存在於中央政府控制下,地方政府對於茶業轉型推動只能給予有限的資源;二、地方派系的鬥爭,影響茶業的發展;三、農會幹部的選任影響著龍潭茶業轉型上的行銷策略;四、有部份的在地社區與協會能將休閒茶業的資源與環境結合;五、茶葉產銷班主要功能在茶葉相關補助上,共同運銷機制卻未有實際的銷售運作;六、龍潭茶農對於茶品、包裝、農法、想法與身分等方面,加上保守態度、政治選舉、政府政策等原因,造成

茶農共識無法達成一致;七、大型茶廠轉型速度比小型茶廠來的快,提供最貼近消費者需求的服務。

新竹州知事的網路口碑排行榜

-

#1.智堅兼併大新竹州的野望,就到此為止了嗎?-周偉航專欄

文/時事評論員周偉航新竹市長林智堅日前丟出「竹竹」合併的話題,引來各方圍勦,即便他師父立院扛霸子柯建銘出來緩頰,仍被轟得神隱多日, ... 於 www.mypeoplevol.com -

#2.【韓国】ロシア制裁参加を見送った文在寅、国中から無能扱い ...

【朗報】奈良県知事強すぎる、まん防しないのか聞かれ「お前が知事になってやれよ、なれるなら ... 南国のビーチの脇で日本料理 新竹 @ パタヤ. 於 tenseinyango.blog.jp -

#3.實業家的二林:林本源製糖關係事件 - 第 179 頁 - Google 圖書結果

當時的桃園是歸新竹州所管轄。有一天,新竹州的警務部長,來拜訪張園先生說道:「我是奉新竹州內海忠司知事之命而來,他想請您過去詢問有關『日本拓殖』的事情。 於 books.google.com.tw -

#4.【連署】原新竹州保甲宿舍慘遭「裸拆」 民團譴責新竹縣政府

一、縣市中止黑箱文資審議,開放民眾參與。 二、縣市遵照新修文資法,審慎面對現存逾五十年公有建物。 三、新竹市文化局仍 ... 於 www.civilmedia.tw -

#5.新竹市政府(新竹州廳) - 東區 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹新竹市政府(新竹州廳),舉凡景觀特色、營業時間、 ... 樓有州知事辦公室、文書課、衛生課、理藩課等辦公室,另外還設有會議室和講習室。 於 www.travelking.com.tw -

#6.新竹州廳 - 求真百科

新竹州 廳位於新竹市中正路上,就是現在的新竹市政府。 ... 調停課、保安課辦公室,二樓有州知事辦公室、文書課、衛生課、理藩課等辦公室,另外還設有會議室和講習室。 於 www.factpedia.org -

#7.永山止米郞(第8版) - 『人事興信録』データベース

位階・勲等・功級, 正五位、勳四等. 爵位・身分・家柄, 茨城縣在籍. 職業, 新竹州知事. 性別, 男性. 生年月日, 明治十五年四月(1882). 親名・続柄, 永山新一の四男. 於 jahis.law.nagoya-u.ac.jp -

#9.表3-3 1922-1941 年日人幼稚園設立概況表

鳥取縣知事、臺灣總督府交通局總長 ... 地方理事官、臺中州稅務課長、教育課長、新竹州內 ... 臺中廳庶務課長、臺中州知事官房會計課長、豐原郡. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#10.臺南州知事- 自由的百科全书

任次 姓名; (生–卒) 在任時間 在任時間 1 枝德二; (1863–1932) 1920年9月1日 1921年10月8日 2 吉岡荒造; (1878–1961) 1921年10月8日 1923年12月8日 4 喜多孝治; (1878–1934) 1924年12月23日 1927年7月27日 於 rambunews.com -

#11.大正十三年新竹州知事佐藤勸暴風雨救助金證明書 - 國立臺灣 ...

文物名稱. 大正十三年新竹州知事佐藤勸暴風雨救助金證明書 ; 登錄號. T2018.002.1023 ; 歷史分期. 1912-1926(日本時代-大正時期) ; 材質. 紙質 ; 尺寸/重量. 長度(X軸):28.1 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#12.自然、人文與科技的共構交響: 竹塹學國際學術研討會論文集. 第二屆?

表二日治時期官方頒給褒忠亭義民廟匾額一覽表匾額日本紀年西元姓名德沾後昆大正年間 1912-1925新竹州知事古木章光務民之義昭和二年 1927 新竹州知事永山止米郎忠魂不朽 ... 於 books.google.com.tw -

#13.臺灣舊照片資料庫· 內海新竹州知事

Item ; 記錄識別碼. pb0286298p241 ; 題名. 內海新竹州知事 ; 引用出處-書刊名. 光榮の臺灣 ; 引用出處-書刊作者. 宮崎健三 ; 引用出處-出版者. 二六新報社臺灣支社 ... 於 dl.lib.ntu.edu.tw -

#14.新竹州知事-百科故事网

新竹州知事 是台湾日治时期大正9年(1920年)-昭和20年(1945年)间新竹州(今桃园、新竹、苗栗地区)的地方首长。历任服部仁藏:1920年9月1日─1921 ... 於 www.niaoleiba.com -

#15.識竹書屋- 1923年(大正12年)4月19日 - Facebook

1923年(大正12年)4月19日,新竹州知事梅谷光貞率同地方官員在新竹停車場迎接攝政皇太子裕仁抵臺巡視取自維基百科. 於 www.facebook.com -

#16.日治時期台北州知事官舍(台北市長官邸) - Taiwan Memo 台灣 ...

日治時期台北州知事官舍(台北市長官邸) 1920年10月,臺灣總督府廢除台灣西部原來的10廳,改設成台北、新竹、台中、台南、高雄等五州。台北州包括今天的台北市、台北 ... 於 taiwanmemo.pixnet.net -

#17.主要名稱:新竹州知事呈報臺灣總督有關民行造林獎勵費補助案

範圍與內容:新竹州知事江藤昌之呈報臺灣總督長谷川清有關昭和19年民行造林獎勵計畫書及補助金申請相關事宜。 (5869815) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#18.臺南州知事- 自由的百科全书

任次 姓名; (生–卒) 在任時間 在任時間 1 枝德二; (1863–1932) 1920年9月1日 1921年10月8日 2 吉岡荒造; (1878–1961) 1921年10月8日 1923年12月8日 4 喜多孝治; (1878–1934) 1924年12月23日 1927年7月27日 於 tiengtrung.cn -

#19.﹤人事公告﹥ 派任林義琅即日起接任新竹州總知事

原新竹州總知事范姜謙留任圓桌委員職務. 台灣民政府. 中央辦公廳. 2021.12.04. fb: < ... 於 usmgtcg.org -

#20.[前人遊記].江亢虎-1935年出版的《台遊追記》(6)

高雄州知事(註:州長)派專員為我導遊。 ... 中華會館及當地官紳來迎接我,也來迎接劉萬, 我們同乘官方所準備的汽車,訪問新竹州及新竹市各個官長。 於 www.tonyhuang39.com -

#22.新竹州知事官邸

官邸與一般官舍不同,為兩層樓的磚造建築,採和洋混合的設計。戰後,新竹州知事官邸改作「新竹縣長官邸」,1982年(民國71年)新竹市升格為省轄市後,改為「新竹市長 ... 於 hccg.culture.tw -

#23.豬股松之助- 維基百科,自由的百科全書 - KFD.ME

豬股松之助. Matsunosuke Inomata.png. 花蓮港廳長. 任期 1929年-1931年. 新竹州知事. 任期 1931年-1932年. 個人資料. 出生, 1884年. 國籍, 日本. 學歷, 東京大學. 於 wiki.kfd.me -

#24.推動時代的巨輪: 日治中期的臺灣國有鐵路1910-1936

雙方直接交涉似難以圓滿解決,後遂決定由臺北、新竹兩州知事調停。其後,在臺北州知事中瀨拙夫和新竹州知事內海忠司的調停下,終得圓滿解決,對重新估算之慰問金數字大體無 ... 於 books.google.com.tw -

#25.本局簡介-歷史沿革 - 苗栗縣警察局

... 準備推行地方自治,才決定將12廳制改為5州2廳制,警政事務與一般民政分開,州知事 ... 苗栗地區為新竹州所轄,屬地方警察機關;州之警察機構為警務部,下轄之郡設 ... 於 www.mpb.gov.tw -

#26.新竹州厅_百度百科

新竹州 厅位于新竹市中正路上,就是现在的新竹市府建筑。 ... 停课、保安课办公室,二楼有州知事办公室、文书课、卫生课、理藩课等办公室,另外还设有会议室和讲习室。 於 baike.baidu.com -

#27.日首都圈醫療仍吃緊要求延長現行防疫措施| 國際| 中央社CNA

但首都圈1都3縣的知事今天聯手向中央政府要求延長實施這項措施。 知事們認為,治療確診者的病床使用率超過50%,以高齡者為主,重症病患增加,導致醫療 ... 於 www.cna.com.tw -

#28.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

新竹州廳. 資料類型. 攝影作品. 主題. 官方、公共建築、日據時期人物(含日本人). 關鍵詞. 新竹州廳、古木章光、新竹市政府. 人名. 古木章光. 角色. 新竹州知事. 於 tm.ncl.edu.tw -

#29.中央公告 - 台灣民政府

公告最新人事令: 原高雄州總知事李進全改派由陳中和接任依照往例執政團隊內閣一律 ... 台灣民政府第36次郡守筆試已經完成閱卷,成績合格者名單如下: 新竹州:姜文禮 ... 於 www.usmgtcgov.tw -

#30.轉賣私人業者,後蓋豪宅。-中央路東大路口新竹州知事官邸前 ...

九份蘭嶼- 維基百科,自由的百科全書霧社原住民參訪新竹市-新竹州知事官邸門口-戰後數十年為新竹縣長官邸,縣市分家後,轉賣私人業者,後蓋豪宅。 於 nicecasio.pixnet.net -

#31.文獻史料館*大正12年(1923年)新竹州知事發指令(南河保正當選 ...

你在找的文獻史料館*大正12年(1923年)新竹州知事發指令(南河保正當選)保民總代.羅享金(k366-28)就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#32.新竹州知事 - NiNa.Az

任次 姓名; (生–卒) 在任時間 在任時間 備註 1 服部仁藏; (?–?) 1920年9月1日 1921年10月8日 2 常吉德壽; (1879–?) 1921年10月8日 1922年5月15日 3 梅谷光貞; (1880–1936) 1922年5月15日 1923年10月25日 任內海岸線全線通車。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#33.來去滿洲:滿洲國「虛與實」寫真 - 第 145 頁 - Google 圖書結果

至於每晚的宴席除了臺灣軍司令官、臺北州知事分別款待之外;在 9 月 30 日臺灣總督 ... 謝介石在返臺之前,已請託蔡惠如遺孀前往新竹豪門鄭肇基家中提親並議妥兒女婚事, ... 於 books.google.com.tw -

#34.新竹州知事 - 万维百科

任次 姓名; (生–卒) 在任时间 在任时间 备注 1 服部仁藏; (?–?) 1920年10月1日 1921年10月8日 2 常吉德寿; (1879–?) 1921年10月8日 1922年5月15日 3 梅谷光贞; (1880–1936) 1922年5月15日 1923年10月25日 任内海岸线全线通车。 於 www.wanweibaike.net -

#35.2022誰來做老大》新竹縣市鄭正鈐諷上達天聽林反嗆疫情趴趴走

竹竹併議題再掀波!立法院內政委員會13日到新竹縣市舉辦全台行政區域劃分及地方制度法修法研討會,因新竹市政府並未派員參加,遭譏諷是把民主踩在腳下 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#36.社區發展季刊109期 - Google 圖書結果

... 改置為臺北、新竹兩州,故以臺北州知事為院長,其救養區域為臺北、新竹兩州之轄區。 1922 年(大正11 年)3 月,在新竹市增設「新竹慈惠院」一所,臺北仁濟院在新竹州之 ... 於 books.google.com.tw -

#37.台灣日本時代行政區劃- 维基百科- 新竹州

新竹州 (日语:新竹州/しんちくしゅう Shinchiku shū; ... 市、郡. 新竹州於昭和20年(1945年)管轄一市、八郡。 ... 改任臺中州知事。 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#38.內海忠司與高雄港擴建: 以遷移海軍航空隊基地和建設工業 ...

達12 年居留臺灣,期間先後擔任臺北州警務部長、臺南州內務部長、臺北市尹、新竹州. 知事等職務,1935 至1939 年擔任高雄州知事堪稱其個人仕途之巔峰。 於 www.khm.org.tw -

#39.新竹州警察局高等官舍 - 國家文化資產網

... 最大、最早建的知事官邸位在本建物的東邊,也顯示本官舍的重要性。 ... 具其他古蹟價值者:與鄰近新竹市役所、州圖書館、新竹州廳及護城河、水圳 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#40.新竹州知事官邸彙整 - 半月城津

新竹州知事 官邸 ... 下不多,尤其是非基督信仰的人,究竟他們是否也… 閱讀全文. 分類臺灣記憶的欠片 標籤力丸薰, 新竹州知事官邸, 日本時代, 耶誕節, 聖誕節 發表留言 ... 於 sinkasiraya.com -

#41.新竹州警察局高等官舍修復完成轉型新竹故事館 - ETtoday新聞雲

新竹市護城河旁、中央路上有一棟市定百年古蹟新竹州警察局高等官舍,新竹市府投入修復,歷經1年多修復已完工。其為竹市現存面積最大、歷史最久的高等 ... 於 www.ettoday.net -

#42.新竹州とは - Weblio辞書

新竹州 とは? 新竹州(しんちくしゅう)は、かつて台湾の地方行政区分だった五州三庁の一つで、現在の新竹市、桃園市、新竹県と苗栗県を合わせた地域にあたる。 於 www.weblio.jp -

#43.增產的困惑一内海忠司的新竹州「產業五年計畫」

就在此時,被視為產業「貧」的新竹州,卻有州知事內海忠司自發性地. 動一產業五年計劃(產業五年計画),以「農事實行小組合」為推動組織,. 多方推動增產措施。 於 dcm.s3.hicloud.net.tw -

#44.新竹州知事

Definitions of 新竹州知事, synonyms, antonyms, derivatives of 新竹州知事, analogical dictionary of 新竹州知事(Chinese) 於 dictionary.sensagent.com -

#45.臺灣抗日運動史研究(全新增補版) - 第 33 頁 - Google 圖書結果

19 臺中臺北車站→新竹車站→新竹州廳(拜鍋/新竹州知事奉呈奉迎文、州治報告書/保甲壯丁團分列行進【*以下各州廳略同省略】) →新竹小學校(國語演習會/旗體操) →新竹 ... 於 books.google.com.tw -

#46.新竹州- 口袋百科

新竹州 · 1 行政區分. 1.1 市、郡; 1.2 街、庄 · 2 歷任知事 · 3 人口 · 4 醫療 · 5 能源 · 6 法院(裁判所) · 7 刑務所 · 8 警察 ... 於 m.koudaiwiki.com -

#47.新竹州警察局高等官舍修復完成將以新竹故事館重現 - 聯合報

新竹州 警察局高等官舍自日治時期完工(1917至1921間)至今已約百年,新竹市府經一年多修復完成,這也是竹市現存面積最大... 於 udn.com -

#48.幕後》暗潮洶湧!新竹合併牽動民進黨選舉布局英系反對修法

大新竹合併升格議題延燒,而新竹縣市的走向,也牽動民進黨選戰布局。除升格後,「新竹縣、市」和「大新竹市」人選將大相徑庭,現階段光是民進黨內對於 ... 於 www.storm.mg -

#49.一、新竹沿革與日人漢文學在臺發展概述

為臺灣日治時期新竹縣的第一任知事;隔年三縣皆廢,新竹廳設立,櫻. 井勉依願免官歸返日本( 註2)。 ... 明治30 年(西元1897 年)櫻井勉任為新竹縣知事( 註6),在臺時. 於 culture.hccg.gov.tw -

#50.國立台灣美術館台灣美術知識庫

1940年,新竹竹南南洲書畫協會以「奉讚皇紀二千六百年」為名,辦理全國(日本) ... 南洲書畫協會此次展覽授獎名目有「特選金賞」的「新竹州知事賞」,頒給以書法作品 ... 於 twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw -

#51.圖說竹塹 - 國立清華大學出版社

新竹州 大地震……144. 中日戰爭……155. 日本投降……160. 四、古都新華……165. 臺灣光復……166. 省轄新竹市……169. 二二八事件與蘇紹文……170. 縣轄新竹市……174. 戰後重建……175. 於 thup.site.nthu.edu.tw -

#52.新竹州廳 - 中文百科知識

新竹州 廳位於新竹市中正路上,就是現在的新竹市府建築。 ... 課、保全課辦公室,二樓有州知事辦公室、文書課、衛生課、理藩課等辦公室,另外還設有會議室和講習室。 於 www.easyatm.com.tw -

#53.新竹市定古蹟警長高等官舍獲3200萬元修復活化 - 自由時報

新竹市文化局表示,日治時期在東門旭橋外設置的州官舍區,跟新竹州廳僅有 ... 獨棟高等官舍,是最大、最早建的知事官邸,如今此區宿舍僅存此棟建築, ... 於 news.ltn.com.tw -

#54.新竹州

新竹州在 日治臺灣的位置. 首府, 新竹市 · 新竹州知事, 首任:服部仁藏. 末任:江藤昌之. 歷史. - 成立, 1920年. - 廢除, 1945年. 面積. - 1942年, 4,570.0146 km². 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#55.元新竹州知事古木章光特旨叙位ノ件 - アジア歴史資料センター

件名標題(日本語): 件名元新竹州知事古木章光特旨叙位ノ件. 階層. 国立公文書館; 太政官・内閣関係; 叙位裁可書; 昭和; 昭和2年; 叙位裁可書・昭和二年・叙位巻十五. 於 www.jacar.archives.go.jp -

#56.日治末期新竹州木炭業的發展(1937-1945)

關鍵詞:木炭、新竹州、替代能源、炭頭、石川式製炭窯、剝皮木炭 ... 29 〈木炭檢查手數料變更ノ件(新竹州知事)(指令第七五九○號)〉,《臺灣總督府公文類纂》 ... 於 www.th.gov.tw -

#57.(廢)組織人事20200305 - 台灣民政府官網

知事. 高雄州:. [C1] 副知事. [台南州/副知事]:. [新竹州/副知事]:. [台北州/副知事]:. [宜蘭州/副知事]:. [高雄州/副知事]:. [C2] 副郡守. 於 www.taiwancivilgovernment.tw -

#58.五州三廳與空間治理規畫 - 國立臺灣圖書館

設置臺北州、新竹州、臺中州、臺南州、. 高雄州、臺東廳及花蓮港廳( ... 州的長官為州知事,屬敕任官,. 廳則設廳長,屬奏任官。 ... 此外,州知事或廳長得以在其管轄. 於 wwwacc.ntl.edu.tw