新新聞聯合再生的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林書帆,諶淑婷,陳泳翰,邱彥瑜,莊瑞琳,王梵,雷翔宇寫的 億萬年尺度的臺灣:從地質公園追出島嶼身世 和朴裕河的 帝國的慰安婦:殖民統治與記憶政治都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自衛城出版 和玉山社所出版 。

國立中山大學 行銷傳播管理研究所 周軒逸所指導 林冠吟的 「迷因工程」在台灣: 政策行銷運用網路迷因對於受眾之影響 (2021),提出新新聞聯合再生關鍵因素是什麼,來自於網路迷因、迷因、政策行銷、推敲可能性模型、幽默風格。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 海洋政策碩士學位學程(研究所) 謝立功所指導 盧俊惠的 基隆市海洋產業發展策略 (2021),提出因為有 基隆、海洋產業、海洋政策、觀光產業、海洋事務的重點而找出了 新新聞聯合再生的解答。

億萬年尺度的臺灣:從地質公園追出島嶼身世

為了解決新新聞聯合再生 的問題,作者林書帆,諶淑婷,陳泳翰,邱彥瑜,莊瑞琳,王梵,雷翔宇 這樣論述:

經濟部中央地質調查所 合作出版 當我們在板塊之間 由下而上,重新認識這群非比尋常的島嶼! ‧在四十六億年地球歷史長河中,僅僅六百萬年歷史的臺灣,何以成為一個非比尋常的島嶼?吸引世界重要地質學家紛紛前來研究? ‧臺灣、澎湖群島、馬祖列島因不同的地質與構造作用,形塑出那些殊異的島嶼景觀、土地生態、人文故事? ‧生活在滿布斷層與地震的臺灣,要如何重新理解環境?以及面對自然與隱含的威脅? 六百萬年前,菲律賓海板塊與歐亞板塊擠壓、碰撞,地質史上稱為「蓬萊造山運動」,於是今臺灣島出現。活生生的板塊碰撞與擠壓運動,正在我們腳底下進行著。造山運動使得臺灣島呈現不同於其他火山

島嶼的景觀與生態。高聳的山脈、源自於山脈的辮狀河、隆起的海階、快速沉降的海岸平原,以及少見的板塊碰撞帶、火山作用、沉積循環等,竟然全匯聚在臺灣,這塊土地所暗藏的歷史與故事,遠超過我們想像。 臺灣位於板塊之間,是地球上最年輕的造山帶之一。一個人在一生有限的生命當中,可以在臺澎金馬共超過一百座島嶼,觀察到地火水風作用的各種地質地理現象,使臺灣成為世界重要地質學家的研究寶庫。 透過臺灣目前九座地質公園的故事,我們將臺灣歷史往前推,向下鑽,以大尺度重新理解土地與人,以及臺灣在世界的位置。面對自然的威脅與環境變遷,也有了新的意義與視野。 [九座地質公園,九個地質特色] 首篇以板塊

碰撞交界處的東部拉開序幕,講出臺灣在世界史的位置,以及「臺東利吉惡地」地質的重要。接著用層層推理解謎的方式,解答「小野柳富岡砂岩」為何倒轉、如何倒轉。 「臺東利吉惡地地質公園」位於兩大板塊聚合處,利吉混同層破碎、不穩定,彷若臺灣島的縮影,瞭解利吉也將成為解開臺灣身世的開始。居民面對惡地,從征服到永續的生活方式,也是我們要如何生存在這個脆弱島嶼的線索。 「東部海岸小野柳地質公園」海岸邊各種造型的石頭永遠是觀光的焦點,但小野柳可不是平凡的頑石,這塊巨大的富岡砂岩經歷過地震、海底山崩的坎坷,最後甚至還頭上腳下翻轉一百八十度,小野柳原來並不是野柳。 「野柳地質公園」野柳女王頭,是臺灣

人集體的觀光記憶。野柳與北海岸一帶的各種岬角與灣澳景觀變化多端,各種奇石更是獨特,但可知女王頭是怎麼形成的?她為何有斷頸問題?海浪襲來又退去,漁村盛起又衰退。地質公園中最賺錢的野柳,如何能兼顧觀光與保育、並與社區文化產生良性的連結? 「鼻頭龍洞地質公園」龍洞因為潔白的龍洞砂岩成為攀岩聖地,為什麼雪山隧道開挖時遇到比鋼堅硬的四稜砂岩會單獨出現在這裡?跟斷層有何關係? 沉積岩是構成臺灣西部岩層的重要岩類,「草嶺地質公園」脆弱的地質、激烈的侵蝕,又配合上順向坡與清水溪的交纏,讓草嶺潭的數度出現與消失成為一則傳奇,草嶺一再從崩壞中重生,是地震島臺灣的縮影。 高雄「燕巢泥岩惡地地質公園

」與利吉惡地不同,這裡的泥岩惡地貫穿臺灣南部,向以月世界著稱,不只植被稀少,還蘊藏著天然氣噴發成泥火山,百年前在日治時期就是重要地景,此地處處危機,泥火山泥漿經過之處,能使樹木瞬間死亡,但這裡卻又種出暢銷的燕巢芭樂。 「雲嘉南濱海地質公園」立足在難以築城、地基不穩、災害頻仍、變化不斷的沙地之上,連綿的沙洲潟湖卻也是大航海時代的開端,這裡充滿著鄭成功與外國人的傳說、歷史。西海岸數百年來的劇烈變化,養殖漁業、海埔新生地與工業區設置以及溼地保留的衝突,恰好成了映照臺灣社會快速變遷的一面鏡子。 「澎湖海洋地質公園」從柔美到雄渾,澎湖的九十座島,每一座都是一道玄武岩風景,不僅玄武岩精采,澎湖

的潮間帶更使澎湖成為美味海鮮的來源,火山岩漿與海水在此交鋒一千多萬年,瞭解澎湖,也將瞭解臺灣海峽。 「馬祖地質公園」馬祖的花崗岩是高級建材,花崗岩的出現顯示馬祖不僅在地質上與臺灣殊異,更比臺灣古老許多,超過一億年前就已經形成。馬祖從語言到飲食、生態,甚至歷史記憶一直與臺澎不同,一九四九年,國共劇變使我們成為意外的共同體,也使馬祖成為前線戰地,堅硬的花崗岩成為坑道與據點的最好場所。 ※地質公園(GeoPark)是由聯合國教科文組織(UNESCO)獲得聯合國大會會議(General Assembly, UN)核准的全球推廣計畫,目的是「促使各地具有特殊地質現象的景點共同形成全球性的網絡

」,進行具有積極社會性目標的地球環境保育整合。這些地景必須具有代表性、特殊性、不可取代性等特質。推動地質公園的目的,是為了達到環境保護與促進小區域的社會經濟,整合自然環境與人文社會環境使其能永續發展。藉由提升大眾對地球遺產價值的認知,增進我們對地球與環境承載力的認識。使我們能更明智地使用地球資源,進而達到人與環境之間的平衡關係。跳脫過去以保育為主,而改以將人類的活動與永續生活考慮進來,是一種全球新觀念、新趨勢與新做法。管理的角色,由國家改為地方社區自主性。 地質公園在臺灣已於二○一七年正式納入文資法,將成為新時代的社區發展方式,也是我們得以與世界趨勢連結的重要計畫。 本書特色 一、

往前延伸、往下鑽深的大尺度臺灣史 從地質/地理的視角,將臺灣歷史往前延伸到人類之前;向下鑽深直探海底,大尺度重新認識臺灣島,以及臺灣在世界的位置。更將艱澀的地質知識,透過充滿人文情感的生動筆觸,讓讀者讀出與切身相關的時代新意義。 二、以跨領域找到本土自然書寫的新敘事,重新認識臺灣 普利茲獎得主賈德.戴蒙的《槍炮、病菌與鋼鐵》、《大崩壞》,以寬廣的視野在全球面臨生態崩壞的危機關鍵時刻,檢視歷史上文明的衰頹與延續之因;Charles C. Mann 《1491:重寫哥倫布前的美洲歷史》、《1493:物種大交換丈量的世界史》則從生態的角度,重新解讀五百年來的世界史與全球化,此皆當代必讀

的跨人文與自然領域的暢銷經典。本土自然書寫勢必要跨出文學性的感懷,使自然與科學重新整合進當代的生活之中。 三、不只文字,更有充滿人文哲思與科學意義的攝影 本書由《南風》作者許震唐、與曾獲金鼎獎攝影獎的資深記者黃世澤操刀九座地質公園攝影,透過攝影的思考呈現地質特色,使照片兼具人文、美感與知識性。本書以攝影集的品質呈現九座地質公園。透過這些攝影,你將發現原來你曾去過的地方有更深刻的美學,而你不曾去過的地方,則是你下一個亟欲前往一探究竟之地。 四、不只文字,更有清楚易懂的地質概念繪圖 每個地質公園的關鍵概念,將由GEOSTORY年輕團隊繪製地質插圖,期待以清楚易懂的風格,讓地質知

識變得有趣清晰。

「迷因工程」在台灣: 政策行銷運用網路迷因對於受眾之影響

為了解決新新聞聯合再生 的問題,作者林冠吟 這樣論述:

2019年至2020年間,網路迷因(meme)開始被大量運用於台灣公部門的粉絲專頁中,一些學者指出迷因的幽默與感染力等特質,使得它能激發民眾對於政治事務的興趣,因而成為一種政治遊說工具。然而國內仍鮮少有相關研究探討當政策行銷使用網路迷因時,是如何影響受眾對於政策的態度,甚至改變其行為意願,且網路迷因是否在不同面向的效果指標影響有異,也值得加以測試。本研究透過實驗法,結合幽默研究與推敲可能性模型,探討當訊息傳播者透過網路進行政策行銷時,使用迷因貼文對於受眾的政策興趣、政策態度、行為意願與傳播意願之影響,並且比較不同幽默風格與訊息論點品質的迷因貼文之效果差異,同時,也考量政策類型的干擾。本研究

以一個實驗驗證八項假說,採取[2(政策類型:一般性vs.爭議性)x 2(迷因貼文幽默風格:親和型vs.侵略型)x2(迷因文字訊息論點品質:高vs.低) ] + 2非迷因貼文(政策類型:一般性vs.爭議性)的多因子受測者間實驗設計,共形成10個實驗組。 研究結果顯示,迷因的政策行銷效果不如預期,只與非迷因貼文相當,進一步發現原因可能與在政策行銷中,論點品質更是影響受眾政策興趣、政策態度、行為意願和傳播意願的重要變數有關,幽默元素僅為錦上添花之用。此外,使用迷因進行政策行銷時宜挑選適當的幽默風格,例如相比侵略型幽默風格,親和型幽默風格在政策行銷上的政策興趣、政策態度、傳播意願效果更佳。至於政策類

型(一般性政策 vs. 爭議性政策)的干擾之於幽默類型、論點品質,僅在某些情況下支持預期的效果。舉例來說,在一般性政策的情況下,採親和型幽默風格會具有較佳的政策行銷效果(作用於政策興趣、政策態度、傳播意願);然而,在爭議性政策的情況下時,侵略型幽默風格並未如同假說預測的具有更好的成效。而在論點品質的部分,本研究發現在受眾涉入度較高的爭議性政策裡,會強化越高的論點品質在政策行銷時,對受眾的行為意願和傳播意願的正向影響效果。本研究成果可增加迷因傳播理論的學術貢獻,也能提供未來政府公部門在執行網路政策行銷時的參考方針。

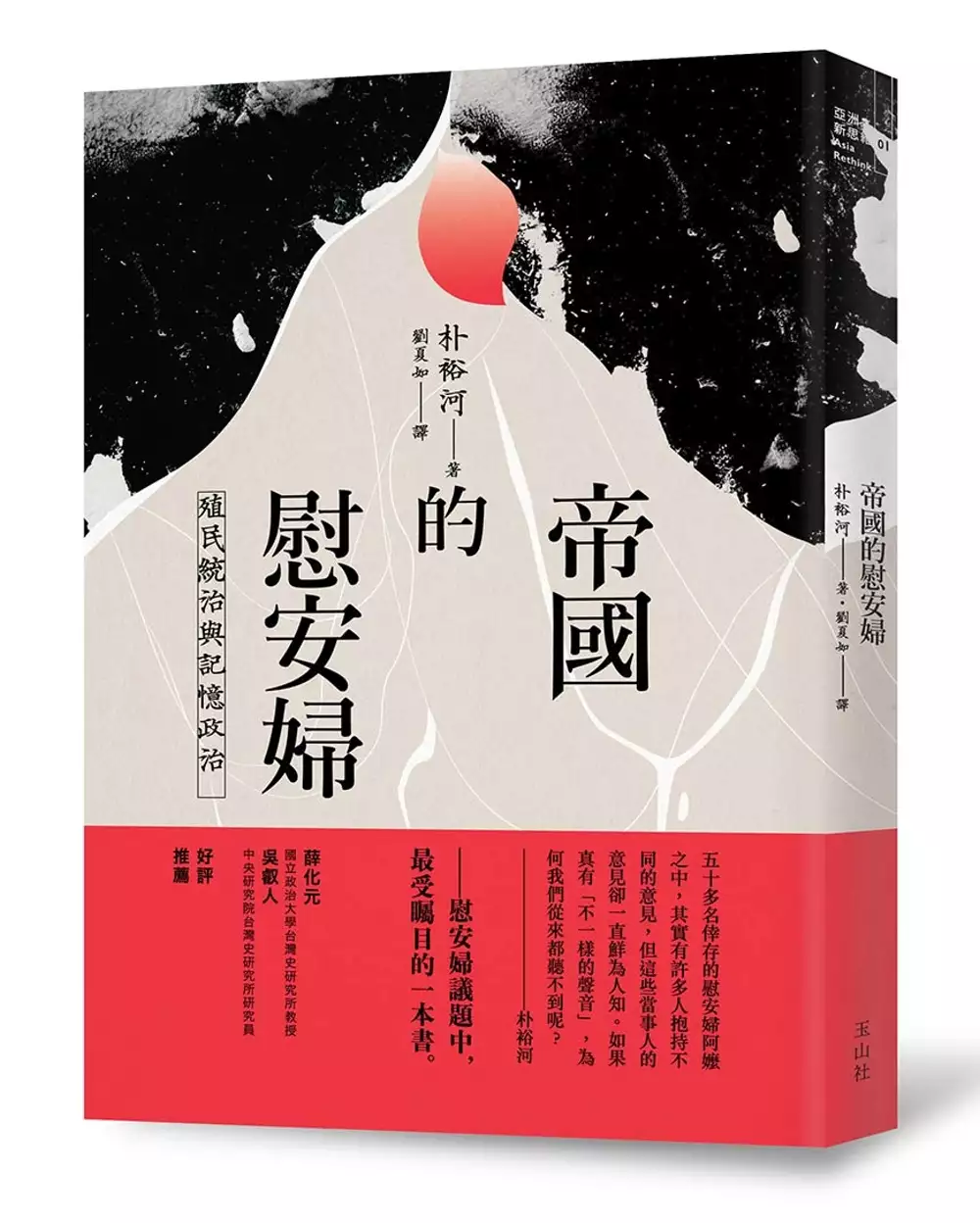

帝國的慰安婦:殖民統治與記憶政治

為了解決新新聞聯合再生 的問題,作者朴裕河 這樣論述:

本書最主要的著眼點,是以「帝國之罪」重新看待慰安婦問題 五十多名倖存的慰安婦阿嬤之中,其實有許多人抱持不同的意見,但這些當事人的意見卻一直鮮為人知。如果真有「不一樣的聲音」,為何我們從來都聽不到呢?─朴裕河 二戰期間,日本帝國在戰場設置慰安所,並動員了殖民地女性成為慰安婦。一九九○年代,被遺忘的慰安婦議題爆發,日本的戰爭責任被重新檢視。但經過了二十多年後,日韓兩國對於「朝鮮慰安婦」議題始終難以形成共識,更遑論解決方案。 朴裕河教授關注慰安婦議題多年,她認為日本帝國不能也不該迴避其責任,但要解決此一爭議,必須將不同的理論梳理清楚、徹底理解脈絡,才能找到解法。本書參考了訪問紀錄、

歷史文書等資料,鉅細靡遺描述了慰安婦議題的各種面向,並據此回應不同立場的言論。作者試圖提出一個新的理解架構,容納更多被排除在主流慰安婦敘事以外,不被聽見的聲音。 本書特色 ◎慰安婦議題中,最受矚目的一本書 ◎更全面的理解,才是療傷的起點。 ◎本書出版後,作者朴裕河教授遭到首爾地檢署起訴,理由是毀損韓國慰安婦的名譽。如果,「呈現另一種聲音」被視為犯罪嫌疑,這是否已構成學術自由的壓迫? 好評推薦 薛化元 國立政治大學台灣史研究所教授 吳叡人 中央研究院台灣史研究所研究員 作者簡介 朴裕河 一九五七年生,韓國世宗大學日本文學科教授。研究領域為日本現代文

學、思想研究,譯有夏目漱石、大江健三郎、柄谷行人等人的作品。著有《超越反日的民族主義》(河出書房新社,二○○五年)、《追求歷史的和解:教科書、慰安婦、靖國與獨島問題》(平凡社,二○○六年) 譯者簡介 劉夏如 台大歷史系畢業,東京大學總合文化研究科國際社會科學專攻博士課程修了。歷任東京大學教養學部TA、日本學術振興會特別研究員、國際日本文化研究中心共同研究員等,現為玉山社「亞洲新思維」企劃主編、內容力(Power of Content)公司出版顧問。 除譯介日本人文社會科學作品外,從台灣的視點出發,考察日本現狀與台日關係,相關評論散見《新新聞》、《想想論壇》、《信傳媒》等。近年特別著力

於台灣慰安婦問題的研究,並發表一系列相關文章。 日文版序 序言 「慰安婦問題」的經緯 第一部 誰是慰安婦─國家的身體管理,民間人士的協力 第一章 強制連行或國家動員 一、到底誰「被強行擄走」了 二、從「唐行小姐」到「慰安婦」─隨著國家勢力擴張而移動的女性 三、被遺忘的協力者 四、為何會認為「挺身隊」等於「慰安婦」 五、殖民地的多重「謊言」 六、「二十萬受害少女」的記憶 第二章 消逝的「慰安所」記憶 一、日本軍人與朝鮮人慰安婦─地獄中的和平,做為軍需品的「同志」 二、戰場上的業者 第三章 戰後朝鮮人慰安婦的歸鄉 一、從日本人變回朝鮮人 二、死亡、殘留、歸鄉 第二部

「殖民地」與朝鮮人慰安婦 第一章 韓國內部對於慰安婦的認知 一、恐怖感導致的混淆 二、選擇性記憶 三、剔除異質雜音 第二章 記憶的鬥爭─韓國篇 一、記憶的再生產 二、解讀大使館前的「慰安婦少女像」 三、原慰安婦女性的自我表徵 第三章 檢視韓國聲援團體的運動 一、「挺對協」的影響力 二、當事人主義 三、「施壓」的矛盾 四、重新思考運動的目標 第四章 解讀韓國憲法裁判所的判決 一、提告者的主張 二、日韓協定的討論 三、日韓合併條約的約束力 四、帝國與冷戰的時代限制 五、韓國憲法裁判所對慰安婦問題的理解 第五章 反思「國際社會的認識」 一、《庫馬拉斯瓦米報告書》 二、《麥克道格爾的最

終報告書》 三、美國參議院的慰安婦問題決議 四、ILO條約勸告適用專家委員會的見解 五、運動的弔詭─消失的「殖民地」問題 第三部 不同記憶之間的鬥爭─冷戰終結與慰安婦問題 第一章 否定論者的殖民地認識 一、朝鮮人慰安婦與民族歧視—以小說《蝗》為例 二、軍隊是慰安婦的「權力者」 三、國家與男性之「法」 四、「愛國」的慰安婦 第二章 檢視九○年代日本的道歉與補償 一、重新解讀「河野談話」 二、朝野政黨合作促成「亞洲女性基金」(AWF) 三、AWF成為道歉的「權宜之計」 第三章 再次期待日本政府 一、一九六五年日韓協定的限制 二、未完成的一九九○年代之道歉與補償 三、「國際社會的認識」與日

本的選擇 第四章 期待聲援者更多的可能性 一、關於AWF的批判 二、政治現實與運動理念 三、語言政治學—贖罪金或慰問金 四、「道歉」的可能性與限制 五、「歷史」與現代政治 第四部 超越帝國與冷戰結構 第一章 慰安婦與國家 一、慰安婦與帝國 二、慰安婦與美國 三、慰安婦與韓國 第二章 迎創亞洲新局─戰後七十年‧解放七十年 一、「殖民地」的矛盾 二、冷戰格局的思維 三、如何解決問題 代結語 為何必須重新思考慰安婦問題? 參考文獻 台灣版序 致台灣的讀者 此次,非常高興《帝國的慰安婦─殖民統治與記憶政治》一書能在台灣出版。 台灣版的翻譯是以二○一四年刊行的日文版為底本

,無論內容或意旨,都與韓文版相同。不過,考慮到日本讀者的背景知識和韓國讀者有所不同,日文版內容的排列順序及表達方式,稍微做了些更動。 《帝國的慰安婦》成為被起訴的對象,是在韓文版刊行十個月後的事。經過民事訴訟上的假處分、損害賠償等判決,歷時兩年七個月,刑事訴訟的第一審方才結束。二○一七年六月十六日即將進行刑事訴訟的第二審,剛好就是被起訴後的第三年。在此,謹先向這段期間關心本書動向的相關人士,致上誠摯謝意。 《帝國的慰安婦》剛出版時,在韓國也受到相當的肯定。然而,慰安婦問題的工作者卻持警戒態度看待。起訴後,由於媒體的誤導,將莫須有的內容認為是本書所寫,加深了韓國國民的誤解,甚至還有在

日朝鮮人研究者惡意解讀、扭曲本書原來的意旨。儘管判決無罪,本書迄今仍難免輿論的非議。 長期以來,慰安婦問題始終只被認知為「戰爭犯罪」。但本書最主要的著眼點,則是以「帝國之罪」重新看待慰安婦問題,將其視為近代社會的貧困女性問題,進行整體的考察。本書之所以能受到肯定,認為對漫長的慰安婦問題運動史有所貢獻,我想理由也正在於此。而我這樣的書寫動機,也獲得了不少日韓兩國的學者和一般民眾的正確解讀。 台灣比朝鮮更早納入日本的統治之下,擁有同樣的被殖民經驗,希望台灣的讀者也能如實掌握到本書的意旨,並理解我的努力嘗試:傾聽慰安婦女性「不一樣的聲音」,還原她們長期被深埋的歷史面貌。 台灣與朝鮮

的歷史經驗,各有異同。若本書能刺激讀者想像其中的普遍性和差異所在,將是我無上的喜悅。 東亞各國至今仍受困在帝國與冷戰的陰影之下。唯有我們大家都意識到這樣的困境,或許才能發揮和平友愛的精神來尋求東亞的和解。為此,我們需要建立新的理解架構,誠盼本書的討論能對此有所裨益。 最後,儘管是私事,還是很高興與大家分享。去年,我的獨子結婚了,對象是位擁有台灣人血統的日本女性。然後,我也當上阿嬤了,這個孫子正可謂名符其實的「亞洲之子」。就在這一年,我對台灣的關心,從歷史研究更具體地演變成對人的關心。從個人層面來說,也非常樂見這本書能展開新的旅程。 台灣版的出版,得力於許多人的協助。首先當然必

須感謝上水流久彥教授的推薦與譯者劉夏如女士的努力,天江喜久教授在最後階段的細節協助,讓本書終能順利問世。在此對這三人特別表達我的謝意。 二○一七年五月二十一日 於首爾南山之麓 朴裕河 序言 「慰安婦問題」之經緯 首先,讓我們簡要回顧慰安婦問題的發展經過。 韓國開始廣泛認知到此一問題的重要性,主要源於一九九○年一月,韓國性別研究學者尹貞玉教授(後為「挺身隊對策協議會」首任會長)在報紙《한겨레 韓民族新聞》所發表的連載報導〈挺身隊取材記〉。為尋求問題的解決方案,許多女性團體展開串連,成立了「挺身隊對策協議會」。 翌年(一九九一),首位實名出面告發的慰安婦阿嬤金學順,聯合其他受到鼓舞而陸

續站出來的原慰安婦,一起向東京地方裁判所提起訴訟,要求日本道歉與補償。最初,日本政府並不承認有「軍隊的參與」,但隨後相關資料接連出土(見一九九二年七月加藤紘一官房長官發言),遂著手進行調查。一九九三年,時任官房長官河野洋平發表「河野談話」,正式承認了日本軍隊的參與,並公開謝罪。不久後,來自菲律賓的原慰安婦也開始具名指控,慰安婦問題由日韓兩國間的問題正式發展成國際問題。 為解決此問題,一九九四年村山富市首相發表了號召國民共同參與的初步方案,聯合執政三黨(自民、社會、先驅)開始推進「戰後五十年問題之事業計畫」。除了致力於釐清問題之外,此計畫的小組委員會亦同時建議,必須讓受害女性的名譽與尊嚴得以回復

。一九九五年,眾議院本會議通過了「汲取歷史教訓、決意追求和平之決議」案。 當時的官房長官五十嵐廣三,更進而宣布「女性和平友好基金」 的業務內容與召集人名單。同年七月,「亞洲女性和平國民基金」(The Asian Women's Fund,以下統稱「AWF」)正式成立,首任理事長為前參議院議長原文兵衛。緊接著在八月,AWF公開了村山首相的祝賀文,同時也獲國務大臣會議同意,政府將會對該會相關活動提供協助。AWF也透過報章媒體呼籲國民參與。

基隆市海洋產業發展策略

為了解決新新聞聯合再生 的問題,作者盧俊惠 這樣論述:

地球表面積為五億一千萬平方公里,陸地表面積為一億四千七百萬平方公里,僅占了地球面積不到三成。若再扣除不宜居住的地形,如高聳山地、冰天雪地、大汗沙漠等,想當然可以使我們利用的土地就更少了。 這時海洋的重要性不可言喻。海洋龐大的量體,擁有許多各式各樣生物及非生物的資源,也提供了不同海洋產業發展的機會,依賴海洋的經濟活動及產業包羅萬象,對於國家的經濟發展相當重要,在環保觀念日益高漲的現代,要如何在兼顧經濟及環境永續發展的情況之下,來推動海洋產業,是各個國家及海洋城市所面臨到的問題。近年來,依賴港埠維持城市運作的基隆市遇到了發展瓶頸。身為基隆發展核心的基隆港,90年代後因為腹地過小等因素,敵不過鄰近

地區港口的大型化競爭而逐漸衰退,連帶使得基隆的都市建設發展開始遲緩,並嚴重影響了基隆的城市競爭力。而隨著民國97年台北港的啟用,更將使基隆港未來營運發展的情勢更加嚴峻。但是另一方面,因為與台北的交通便捷,近年來外地人口大量移入,使基隆市成為了台北都會區重要的衛星都市之一,而位處台灣北部海岸風景帶的中心優勢,也促使基隆市的觀光產業開始蓬勃發展。