新北市政府申請抄錄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦樓文淵寫的 老蔣在幹啥?從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退 和蕭瓊瑞的 陳澄波全集第六卷:個人史料〈Ⅰ〉都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經 和藝術家所出版 。

國立政治大學 圖書資訊與檔案學研究所 薛理桂所指導 林郁岑的 我國機密檔案解密作業程序及法源依據之研究 (2020),提出新北市政府申請抄錄關鍵因素是什麼,來自於機密檔案、國家機密、一般公務機密、解密程序、檔案應用。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 廖志軒的 竹塹社的研究 (2018),提出因為有 竹塹社、采田福地、民族史的重點而找出了 新北市政府申請抄錄的解答。

老蔣在幹啥?從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退

為了解決新北市政府申請抄錄 的問題,作者樓文淵 這樣論述:

1949年,國民政府為何從中國大撒退到臺灣?又如何大撒退? 就從日記史料中一窺近代中國的關鍵年代! 看看蔣介石一生中最感屈辱的1949年究竟發生了什麼事? 這些歷史事件的發生,正是中華民國之所以在臺灣的緣由。 1949年的大撤退,是國民政府遭受的空前失敗。領導國民政府軍隊成功贏得抗日戰爭的蔣介石,為何在短短一年的時間內,被迫撤退至臺灣? 2019年再回首時隔七十年的這段歷史,今人已難想像當時國、共雙方兵戎相見的緊張情勢,時任蔣介石隨扈的樓文淵,當時與部分同袍追隨蔣介石自南京引退至溪口,再輾轉隨同來臺,親身經歷過大時代的動盪。 樓文淵以當年的侍衛工作日誌為準,輔

以蔣介石日記,完整呈現1949年的時空。看似流水帳式的起居注,字裡行間存在的是許多細節,讓我們得以一窺1949年危局,了解當時錯綜複雜的環境與發生的事實。 作者簡介 樓文淵/編者 1930年出生,浙江蕭山人,17歲起擔任蔣中正隨扈,歷經十數年軍旅生涯後轉入文職,曾於高雄市政府、臺北市政府任事,也曾任國民黨黨史會(黨史館前身)副主委。平日對文史資料甚感興趣,並曾聯絡昔日追隨蔣氏之侍從人員,就所見聞撰文,輯為《感恩與懷德集:我們常在蔣公左右》一書,之後又陸續出版續集及三集,提供侍從人員眼中的蔣氏行誼資料,十分具有史料價值。 編輯凡例 編者序 導讀/劉維開(國

立政治大學歷史學系教授) 前言 一、引退前後(1949.01.01-1949.01.21) 二、溪口歲月(1949.01.22-1949.04.25) 三、危城上海(1949.04.26-1949.05.06) 四、增防舟山(1949.05.07-1949.05.16) 五、保衛台灣(1949.05.17-1949.07.09) 六、訪菲律賓(1949.07.10-1949.07.12) 七、蔣李會商(1949.07.13-1949.07.31) 八、出訪韓國(1949.08.01-1949.08.23) 九、坐鎮重慶(1949.08.24-1949.11.13) 十、再見成都(1949.

11.14-1949.12.31) 附錄 人名字號對照表 編者序 近年出版界相繼發行以一九四九年,即以民國三十八年為主題背景的文章或專著書籍,廣泛談論中華民國遭受空前失敗的經過情形,或以作者個人的觀點及記述為之報導;或以個人身經其事或遭遇的感受,為之抒文記述。兩者皆述及當時的世局與發生的事件,頗使閱讀者能認識相隔六十餘年前的往事,仍不無驚慄當時緊張情勢的感應,更瞭解到當時國、共兩方兵戎相見的大概。筆者曾因與部分同袍,追隨先總統 蔣公自南京引退而至溪口,再輾轉隨同來臺,復一再隨往大陸西南各地,或為親身所經歷,或為同僚所談述,或為報章雜誌所載,或為史學者之著述。筆者以桑榆晚景,在友好

鼓勵下,謹以當年侍衛工作日誌為準,掇編此文,藉以彰顯 蔣公當時雖以在野之身,仍以執政之中國國民黨總裁身分協助政府,續為艱危、紛紜國事操勞,奔波各地情形,作一翔實記述,深願對關心民國三十八年危局情況者,對錯綜複雜環境與發生的事實增進一些瞭解。更使拙文中所述及人物之後人,認識其先人於國家危難之際,在領袖領導下,赴湯蹈火或藎籌謀劃為拯救阽危局勢所盡之努力與奉獻,甚或犧牲疆場,為民族留下正氣之情。筆者不敏,以 蔣公是年行事日程為主體,並擷錄有關史事資料,看似流水帳式之起居注,實可窺在危疑震盪中 蔣公苦心孤詣之意。盡以事實之經過為之掇拾整理,尚望賢者、知者不吝 指教,是所感禱。 前言 民國三十八

年是中華民國歷史上,面臨存亡危急的關鍵年代。由於漫長的八年對日抗戰,國家已陷入民窮財盡、師老兵疲的境況;中共趁此時機,以誘人的宣傳口號,蠱惑民心,渙散士氣,並增強其兵力,擴展其地盤。在政治上,事事與政府相頡頏;在軍事上,處處作攻勢之戰,致東北遼瀋、華北平津以及華中徐蚌各戰役,國軍相繼敗績。累年戡亂戰事的失利,幣制改革的失敗,各地反政府、反饑餓示威遊行層出不窮,同時物價飛漲,人心不安,社會動盪。當時先總統 蔣公有感山雨欲來之勢。其時全國軍民亟盼美國能在道義上、物資上的雙重援助,如大旱之望雲霓, 蔣公初亦頗有央請在美國人民心目中,留有非常良好印象的蔣夫人,作為 蔣公個人代表,於三十七年十一月底,首

途前往華盛頓呼籲援助。同年十一月初,美國舉行第三十三任總統大選,民主黨由接任一九四五年初遽逝的羅斯福總統職位的杜魯門出馬競選連任;共和黨則提名聲勢甚盛,為其國內外一致看好的紐約州州長杜威為候選人。似乎我國當時亦最關注杜威的參選,企望一改民主黨政府對我國若有若無的支持。出人意料,選舉結果由杜魯門勝選蟬連,似對我國政府有所不諒,肇致日後,美國應允的美援遲滯不來,而其政策上亦不積極表示支持中國的戡亂戰事。當時我國政府深感事態的嚴重。蔣夫人秉於個人榮辱事小,國家存亡事大,為盡個人人事,而於同月二十八日在蔣總統勸阻未成後,離上海飛赴美國,抵達華府,以期現身說法,籲請美國政府加強對我國的援助,以俾迅速完成

戡亂任務。三日即趨訪正在住醫院準備進行開刀手術,前曾來華擔任調停國共之爭,具有舊誼的國務卿馬歇爾,請其支持援華事宜。四日復發表談話,要求美國以三年為期,援助三十億美元,以濟我國的急迫需要。十二月六日在紀念珍珠港事件七周年時,又撰文發表,呼籲美國援助,以防止第三次世界大戰的爆發。事有湊巧,七日美國啟運一批價值一億二千五百萬美元的物資來華,似顯呼籲奏效,終則曇花一現。十日蔣夫人趨訪杜魯門總統,期望美國發表支持中國南京政府反共救國的正式宣言,以及提供軍事援助等要求,而杜氏祇是言不由衷虛言應付,並申言美國不能保證支持一個無法支持的中國政府,實令人失望。十四日再訪晤馬歇爾,對已允之美援有急速處置之表示。

二十日應馬之邀趨晤,因馬氏突因全身神經劇痛,未談及申援之事而折返。十二月二十六日美國已允的軍援,突宣布停運。並令駐華美軍事顧問團撤離,確使我國面臨雪上加霜之困境。 在國內,十一月二十六日,行政院長翁文灝因幣制改革失敗,辭職照准,益使政局阢隉不安。中共趁機加強軍事威脅,並展開統戰倡言和談,蠱惑人心。二十七日,經立法院同意孫科繼任。十二月十日,依《動員戡亂時期臨時條款》規定,頒布全國戒嚴令。十二月二十四日,華中剿總白崇禧總司令致電請張群、吳忠信二氏轉陳總統 蔣公,以民心、士氣、物力均已不能再戰,請停戰以言和。函文中略謂:「崇禧辱承知遇,垂二十餘年,當茲存亡危急之秋,不能再有片刻猶豫之時。故敢

不避斧鉞,披肝瀝膽,上瀆鈞聽,並貢芻蕘:一、先將真正謀和誠意轉知美國,請其出而調處,或徵得美國同意,約同蘇聯共同斡旋和平。二、由民意機關向雙方呼籲和平,恢復和平談判。三、雙方軍隊應在原地停止軍事行動,聽候和平談判解決。以上所陳,伏乞鑒核察納,並望乘京、滬、平、津尚在國軍掌握之中,迅作對內對外和談布置,爭取時間,若待兵臨長江,威脅首都,屆時再言和談,已失去對等資格,噬臍莫及矣。」同時白氏更在漢口宣稱「非蔣下臺不能談和,蔣應讓別人來談」等主張,頗含脅迫之意。翌日 蔣公即邀集張群、吳忠信暨何應欽等要員,商討白氏來電與建議。 蔣公曾即表示:「可請李副總統負起和談之責。」迨二十七日,張群特趨謁李副總統商

談情形覆命,以「李亦謂公早日引退,其意圖與白崇禧如出一轍」。二十九日中央再作重要人事部署,中常會通過正在臺灣養病的陳誠為臺省主席、秦德純為山東省主席,隨即由行政院任命。並以蔣經國出任中國國民黨臺灣省黨部主任委員,鄭彥棻代理中央黨部秘書長。其間 蔣公曾電邀各地重要負責人到南京,有閻錫山、胡宗南、傅作義及重慶行轅主任朱紹良等方面大員先後進見會談。十二月三十日華中剿匪總司令白崇禧再發通電主張和談,並促 蔣公明白表示態度。通電內容:「當今之勢,戰既不易,和亦困難。顧念時間迫促,稍縱即逝,鄙意似應迅將謀和誠意,轉告友邦,公之國人,使外力支持和平,民眾擁護和平。對方如能接受,借此擺脫困境,創造新機,誠一舉

而兩利也時不我與,懇請趁早英斷為禱。」翌日河南省主席張軫與省議會通電:「主張和平,懇請蔣總統下野。」湖南程潛、廣西黃旭初兩省隨即通電附和。稍前數日,黃紹竑似為李副總統擬具一促 蔣公下野之方案,頗具「以李代蔣」意圖。 自接獲白崇禧建言後, 蔣公與李副總統間曾有二度協商,就引退問題,達成三項決定:一、 蔣公主動引退,以便政府開始和談;二、由李副總統代行總統職權,宣布和平主張;三、由行政院主持與中共和談事。迨十二月三十一日, 蔣公邀集黨、政、軍要員會商竟日,研擬引退文告,以期安定民心,揭櫫和平希望。稍後於翌(三十八)年元月二日致電白崇禧謂:「假令共黨確能翻然悔禍,保全國家之命脈,顧念民生之

塗炭,對當前國事能共商合理合法之解決,則中正決無他求;即個人之進退出處,均惟全國人民與全體袍澤之公意是從。」並希白氏「激勵華中軍民,持以寧靜;藉期齊一步驟,鞏固基礎,然後可戰可和,乃可運用自如,而不為中共所算」。同時亦致電河南省主席張軫,聲言「值此千鈞一髮之際,吾人如不能熟權利害,團結意志,而先自亂步驟,則適中共黨分化之詭謀,將陷於各個擊破之慘局。須知今日之事,可和而不可降,能戰而後能和,國族之存亡繫於是,兄等自身之安危亦繫於是」。剖陳個人心跡,仍期堅定渠等抗共意念。 時序進入民國三十八年,首都南京仍是酷寒凜冽,徐蚌會戰失敗,江北逃難南來民眾,顛沛流離,充塞城外郊區,或流離於街頭,其情狀

之慘苦,令人惻隱難安。這一年誠如蔣經國先生所說:「國運正如黑夜孤舟,在汪洋大海的狂風暴雨和驚濤駭浪中飄盪;存續淪亡,決於俄頃。」吾人身歷其境,回顧往昔,仍驚心動魄,令人不寒而慄。 導讀 劉維開(國立政治大學歷史學系教授) 一九四九年是近代中國的關鍵年代,對於蔣中正而言,也是一生中最感屈辱的一年。他於當年日記的總反省錄中回顧一年來各種遭遇,記道:「本年一年中之生活,所見所聞與身受各種遭遇,無非為人唾棄,為世譏刺,恥辱悲慘,於玆為甚。」時隔數年之後,重閱一九四九年日記,對於這一年各種經歷的記憶,依然是「悲慘」、「侮辱」,記道:「重閱三十八年日記,更覺當年環境與形勢之可怕,至於悲慘與侮辱之

經歷,則不足道矣。」(一九五一年二月二十一日)顯示這一年對他而言,有著難以磨滅的悲憤。但是他畢竟度過了這一年,如蔣經國所說:「父親自三十八年初,第三次下野以來,一直到舟山撤退為止,可說是最艱苦的時期;然而,終於用最大的忍耐力,把這個最嚴重的難關度過了。」(一位平凡的偉人)開創其革命生涯中的另一段事業,一九四九年以後的中華民國歷史亦由此展開。 一九四九年一月二十一日,蔣中正在各方面的壓力下決定下野,總統職權由副總統李宗仁代行,距離一九四八年五月二十日宣誓就任中華民國行憲後第一任總統,剛好滿八個月。此後至四月二十五日離開溪口,他在家鄉度過一段從政以來難得的安逸歲月。從現存的文字及影像資料中,

可以看到他在這三個月裡,探親訪友,幽遊山泉,神閒氣定,外界的一切發展似乎都在他的預料之中。他知道與中共的問題關鍵在戰而不在和,只有能戰才能和,單獨的和絕對不會成功,但是政府中大多數的官員主和而不主戰,認為他是與中共和談的絆腳石。對於蔣氏而言,自一九四八年初總統、副總統選舉以來,面對黨內派系紛爭以及幣制改革等財經措施失敗,加上國軍在東北戰場的挫敗,徐蚌戰事亦不樂觀,感到嚴重的挫折,已有辭去總統一職的想法。白崇禧要求下野的通電,對蔣氏而言不啻提供了一個可以落實辭職想法的臺階,只是時間早晚問題。迨徐蚌會戰失利,蔣氏以「今後下野可以無遺憾矣」(一月十日),對於下野後的局面安排妥當後,正式宣布下野。

蔣氏下野後的局勢,如他所預料,中共只有要求政府接受所提出的和談條件,而不接受政府方面提出任何改變和談條件的要求。四月十八日,政府方面決定不接受中共提出的條件,和談破裂,只有一戰。二十二日,蔣氏邀集李宗仁、白崇禧等在杭州會談,決定戰時體制,改組國防部,軍政、軍令合一,以國防部長統一指揮陸海空軍;加強黨與政府之聯繫,成立非常委員會,為中國國民黨對於政治問題之決策機構。李宗仁對於此項決議強烈不滿,四月二十三日南京棄守後,並未隨中央政府至廣州,而是飛往廣西桂林。五月二日,李氏將一份名為「談話紀錄」的文件送請行政院長何應欽轉交在上海的蔣氏,要求其不要再過問政事,建議早日出國。 蔣中正於杭州會談

結束後,以共軍渡過長江,情勢日益危急,乃於四月二十五日離開奉化,由象山港搭乘太康艦至上海視察防務。蔣氏在上海接讀李氏之「談話紀錄」後,至為憤怒,親自書寫一份內容婉轉但措詞嚴厲的長函,說明相關問題,並告知絕不接受出國之建議。但蔣氏此後有相當一段時間避免與李宗仁正面接觸,於五月七日離開上海後,乘江靜輪於舟山群島一帶巡視,「沒有登岸,只是到附近的許多小島上去觀察,前後在海上飄泊了十天」(蔣經國),至五月十七日由定海搭機抵澎湖馬公,二十五日離馬公飛抵高雄岡山。期間李宗仁的態度亦有所緩和,央請黨政大老出面轉圜,此時對於兩入關係影響最大者為閻錫山出任行政院長。 閻錫山自辛亥革命出任山西都督後,長期掌

握山西政權,在政壇上有其影響力。原任行政院長何應欽處於蔣、李之間,難以應付,決定辭職,李宗仁原欲以訓政時期司法院長居正代之,立法院行使同意權,未獲通過,乃提名閻氏繼任。閻錫山處事手腕圓滑,擔任行政院長後,強調一切處置均以國家為前提,周旋於蔣、李之間,但是基於共同的「反共」信念,實則偏蔣。七月一日,中國國民黨決定設置總裁辦公室,十六日,蔣氏以中國國民黨總裁兼非常委員會主席身分在廣州主持非常委員會成立後首次委員會議,隨即經廈門返抵臺灣。八月一日,總裁辦公室在臺北草山正式開始辦公;八月二十三日,蔣氏由臺北飛抵廣州,關切防務部署,旋於次日轉赴重慶,督導軍政事務,穩定西南局勢。此一時期,蔣氏亦致力於外交

工作,以中國國民黨總裁身分,於七月十日應邀赴菲律賓訪問,與季里諾總統舉行碧瑤會議,商議組織遠東國家反共聯盟問題,於十二日返臺。繼於八月應邀訪問韓國,於六日飛抵鎮海,與李承晚總統就組織遠東反共聯盟問題交換意見,八日發表聯合聲明。 十月中,廣州淪陷,中央政府遷至重慶,十一月初,共軍二野主力與四野一部向川、黔發起進攻,軍事情勢更加惡化。李宗仁於此時以激勵民心士氣為由,離開重慶赴昆明,再由昆明至桂林,旋轉往南寧,聲言擬續赴各地巡視。是時重慶已面臨共軍威脅,情勢緊急,然中樞無主。蔣氏在各方要求下,明知其不可為而為,於十四日自臺北飛抵重慶,並致電李氏請其迅速返回重慶,主持一切。未料李宗仁於二十日致函

蔣氏,胃疾突發,自南寧赴香港轉往美國治療,告以「中樞軍政已致函百川兄請就近請示處理」。蔣氏處此困局,以中央非常委員會主席身分主持軍政事務。十一月三十日,重慶失陷,蔣氏堅持至共軍已逼近機場,始搭機至成都。十二月七日,蔣氏以成都情勢危急,思考中央政府所在,改變原本預定遷至西昌的決定,指示閻錫山將政府遷設臺北,此一決定從日後發展來看,對於中華民國國祚之延續,具有重大關係。行政院於七日當晚舉行會議,決議「政府遷設臺北,並在西昌設大本營,統率陸海空軍在大陸指揮作戰」;次(八)日,閻錫山偕副院長、政務委員、各部會首長等搭機自成都飛抵臺北;九日,行政院在臺北舉行院會,代表中央政府正式遷臺。蔣氏則停留至十日,

因雲南情勢發生變化,決定返臺,於晚上八時半抵達臺北,結束二十七天的重慶、成都之行,也從此告別了中國大陸。 關於蔣中正在一九四九年的作為,由於檔案與日記的相繼公布,相關研究成果不在少數,筆者亦撰有《蔣中正的一九四九:從下野到復行視事》一書,探討蔣氏在一九四九年從下野到再起的歷程。但是檔案與日記內容所涉層面多為大方向,對於細節的事務,如蔣氏見了那些人,到了那些地方,不一定能在檔案或日記中完整呈現,以致對相關問題的討論,可能會有不足或失誤。樓文淵先生這本以蔣氏侍衛人員所記日誌為主編撰而成的書籍,提供了這方面的翔實資料。 蔣中正自一九二四年五月擔任陸軍軍官學校校長後,即有衛兵隊隨侍警衛,至

北伐統一後,始奠定侍衛單位之初步基礎。一九三二年三月,國民政府成立軍事委員會,以蔣中正為軍事委員會委員長兼參謀總長;一九三三年一月,為剿共需要,於軍事委員會成立侍從室,蔣氏之侍衛單位歸併其中,嗣後隨剿共、抗戰軍事之進展,侍從室組織擴大,警衛隸屬第一處。抗戰勝利,國民政府改組軍事機構,裁撤軍事委員會,於六月一日成立國防部,原委員長侍從室,分別併入國民政府,警衛部分改隸參軍處警衛室,下設侍衛組、內衛股、警衛組;原屬軍事委員會之警衛旅,改編為國民政府警衛總隊,繼續擔任侍衛及警衛任務。一九四八年五月,行憲政府成立後,國民政府參軍處警衛室就原有編組改編為總統府侍衛室,國民政府警衛總隊亦改編為總統府警衛大

隊。 蔣氏下野後,總統府侍衛室除仍繼續保持侍衛單位名稱外,並縮減名額;總統府警衛大隊亦改為國防部特務大隊,隨蔣氏至溪口。之後,為應實際需要,侍衛單位改為秘書室,分設三組,以第二組為警衛組,由侍衛組、內衛股、警衛組等單位合併編成,負責隨扈警衛。至一九四九年八月,總裁辦公室成立後,警衛組改為第八組,設侍衛、內衛、警衛三股,擔任官邸警衛及隨扈任務。隨扈蔣氏至溪口之侍衛人員,一路隨侍,從上海至臺灣,再至廣州、重慶,乃至菲律賓、韓國,自己也留下不少重要的資料。其中以每日所填報之工作日報表,為對於蔣氏在這段期間作為最直接之紀錄。侍衛人員對於所負責侍衛工作,自每日中午十二時起至次日中午十二時止,由值日

官填寫工作日報表,呈主管核定。內容除時間、地點、氣候、值勤人員姓名及工作分配等基本資料外,主要分為兩個部分,一為值勤紀要,記錄蔣氏起居及往來賓客,往來賓客部分包括來賓之職級、姓名、別號、留官邸時間,以及至官邸原因,召見、午餐、宴客等;一為隨從紀要,記錄蔣氏的外出經過,包括經過路段、沿途及目的地警戒情形、見聞等。 樓文淵先生於一九四六年底報考進人國民政府警衛總隊任職;一九四八年行憲政府成立,國民政府警衛總隊改編為總統府警衛大隊。一九四九年一月,蔣中正下野返鄉,所屬單位奉命隨行擔任衛護工作。輾轉來臺後,於一九五○年經挑選為便衣衛士,復於一九五二年秋,甄試成為侍衛,至一九六三年初,以個人生涯規

劃,申請假退役,轉任公職。曾任高雄市政府副秘書長、中國國民黨中央秘書處副主任、中國國民黨中央黨史委員會副主任委員等職。樓文淵先生任職黨史會期間,與同仁相處愉快,同仁以其年長,平日皆敬稱「樓公」。筆者時於該會服務,以工作關係,時常向其請教與蔣氏相關問題,樓公亦就所知告知,得益甚多。樓公平日對文史資料甚感興趣,除撰寫文章,並曾聯絡昔日追隨蔣氏之侍從人員,就所見聞撰文,輯為《感恩與懷德集:我們常在蔣公左右》一書,於二○○一年十月出版,之後又陸續出版續集及三集,提供侍從人員眼中的蔣氏行誼資料,十分具有史料價值。二○一五年一月,樓公以「為歷史留下一些真實痕跡」,將其所收集昔日同仁留存一九四九年前後之侍衛

工作日誌,以及相關回憶與當時報章之報導,整理出版《再回首 一九四九》一書,分贈友好,後又以《民國三十八年老蔣先生在幹些甚麼?》為題再版。 該書出版後,筆者承樓公贈送一冊,拜讀之餘,以該書對於蔣氏在一九四九年行止有詳細的紀錄,深具史料價值,並可作為蔣氏日記記事之補充。茲舉兩例說明,一例為筆者撰寫《蔣中正的一九四九:從下野到復行視事》時,曾參考《民國閻伯川先生錫山年譜長編初稿》一九四九年六月四日記事:「晚乘火車赴臺南,謁蔣總裁」;及蔣氏日記六月五日所記:「朝課記事後訪閻伯川,商談其組織行政院後之施政方針」,以為蔣氏與閻錫山於臺南晤面。閱該書六月五日記事:「九時二十分偕陳誠同車赴高雄港務局白局

長官舍,會晤已經立法院同意出任行政院長之閻錫山,商談組閣後之施政方針」,乃知蔣、閻會面地點為高雄港務局局長白雨生之官舍,並非臺南,且與陳誠同車前往。蓋陳誠與白雨生為保定軍校八期同學,陳任任武漢衛戍司令部總司令時,白為築路工程處處長;陳任第六戰區司令長官時,白為第六戰區兵站總監部中將總監。另一例為該書七月十三日記蔣氏在臺南空軍招待所,「九時三十五分見與日方聯繫志願來華參與軍事訓練人員之曹士澂,十時二十五分辭去」,再於「十七時十分見曹士澂,十八時辭去」,繼於「二十一時見王世杰、沈昌煥、黃少谷,二十二時七分辭出。即第三度見曹士澂,十二分辭去」。此項資料實為理解「白團」組成之參考,然閱蔣氏當日日記:「

朝課後,召見江杓與曹士澂,聽取其對日本調查之報告,運用日本人才擬定具體整個之辦法,勿使稍有浪費也」、「(下午)再與曹士澂談駐日代表團內容,及運用日人辦法甚詳。晚課後餐畢,以臺灣電話腐敗不堪,憤怒異甚,十時後就寢」,並無晚間見王世杰、沈昌煥、黃少谷,以及第三度約見曹士澂之記事。而以王、沈、黃三人當時為蔣氏之核心幕僚,蔣在與三人談話一小時後,即立即第三度約見曹士澂談話五分鐘,就常理推斷兩次談話有其關聯性,且應與運用日人為軍事顧問一事有關,但是蔣氏在日記中對於這兩次談話卻隻字未提,只有「臺灣電話腐敗不堪,憤怒異甚」,實堪玩味。 今(二○一九)年是「一九四九年」這個具有歷史轉折特殊意義時間點的七

十年,也是中央政府遷臺七十年。聯經出版公司除將樓文淵先生《再回首 一九四九》一書重新排印公開出版外,並同時抄錄蔣中正於日記中記事,互為參照,以期對於蔣氏在一九四九年做了那些事情提供一個完整紀錄,具有其歷史意義與史料價值。讀者透過書中記事,不僅能審視蔣氏在這個關鍵年代的相關作為,對於中華民國如何在臺灣應該也可以有著更深刻的理解。

我國機密檔案解密作業程序及法源依據之研究

為了解決新北市政府申請抄錄 的問題,作者林郁岑 這樣論述:

我國機關機密檔案分為國家機密檔案與一般公務機密檔案,前述檔案若尚未達到解密條件(或保密期限)、或者未依規定完成解密程序者,仍屬於機密檔案之範疇,不能予以運用;若未核密或已依規定完成解密程序者,則為一般檔案,可供民眾申請閱覽、抄錄或複製檔案,以發揮檔案功能。因此,機密檔案降、解密作業程序為檔案供公開應用重要且不可或缺之因素。本研究首先透過文獻回顧,對我政府機關之機密檔案及公開應用之相關法源有一定程度認識,再藉由深度訪談法,瞭解我政府機關之機密檔案解密程序實務情形及窒礙難行之處,歸納結論及提出建議。研究結果發現,目前國內各級政府機關皆參照相關法規進行檔案點收及歸檔存查,然而在機密檔案降、解密作業

程序上,卻面臨原承辦人(或原核定機關)已更動,難以檢審檔案降、解密事宜、公文設密浮濫且解密條件模糊、承辦人公文寫作及檔案相關知識素養不足、利用法規灰色地帶規避解密作業、無監督機密檔案機制等困難點,造成機密檔案在降、解密程序上出現窒礙難行情況。根據研究結果,建議可簡化機密檔案目前繁複之解密程序,另針對檔案解密條件(或時間)予以統一規定,或可參考國防部「精準保密標示」核密,作為公文分級核密方式,以完善機密檔案降、解密程序。

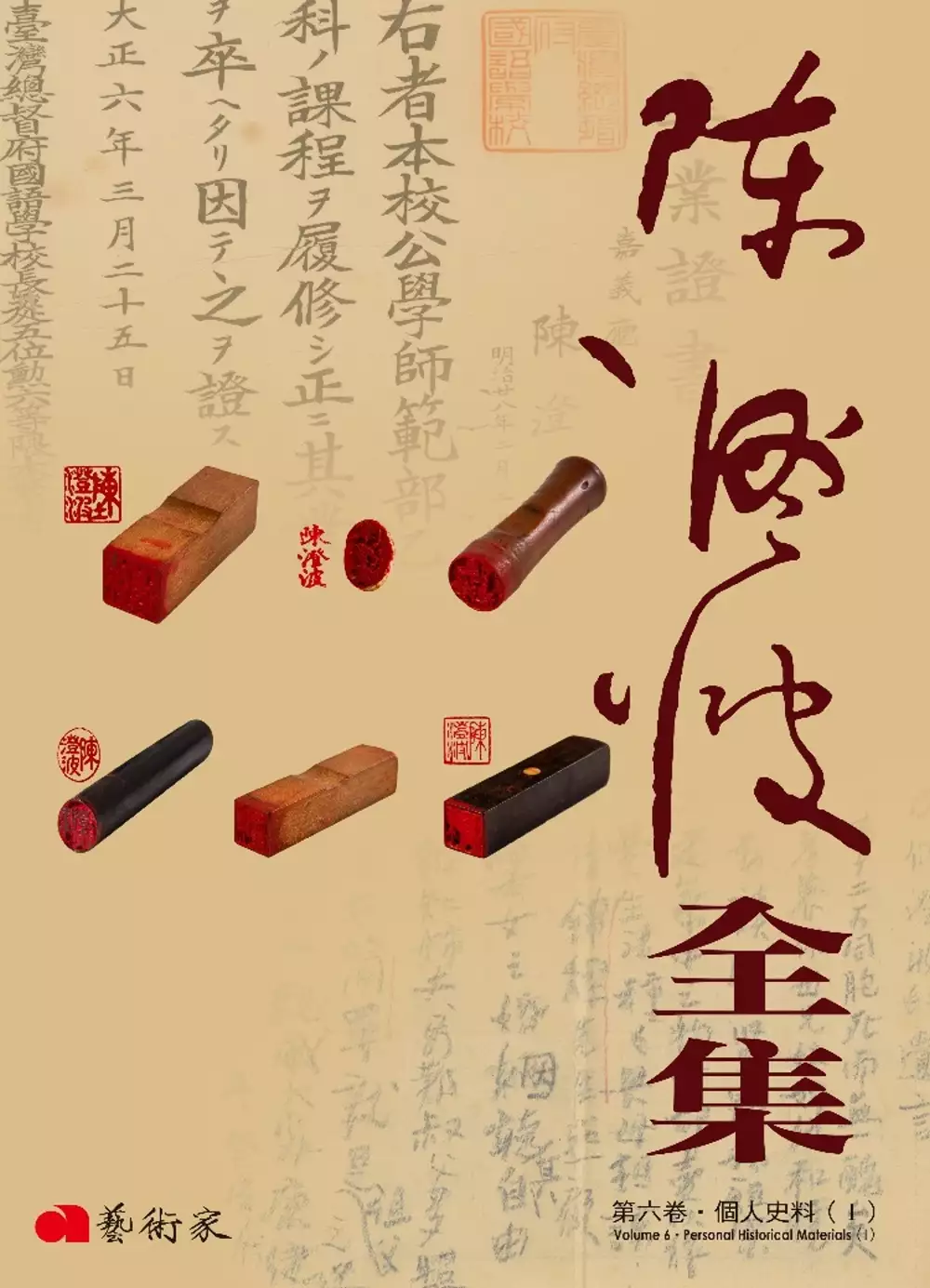

陳澄波全集第六卷:個人史料〈Ⅰ〉

為了解決新北市政府申請抄錄 的問題,作者蕭瓊瑞 這樣論述:

陳澄波, 因二二八事件罹難,使他的名字一度成為禁忌; 其遺留下的作品與文物,家屬為避免政府查禁,長期密藏於住家閣樓, 成為臺灣文化中一份長久被壓縮、遺忘的珍貴資產。 透過《陳澄波全集》1-18卷的付梓, 將陳氏三代的保存成果完整展示於廣大讀者, 呈現陳澄波對藝術始終不變的投入、堅持, 以及對臺灣歷史文化的推進與貢獻。 《陳澄波全集》陳澄波全集第六卷.個人史料(Ⅰ),以五百餘幀精美的彩色圖版,介紹陳澄波所遺留的個人文件、訣別遺書、遺物、筆記本等四大類物品。 個人文件包括獎狀、學籍檔案、聘書、月俸證明、履歷表等歷年詳細資料;

遺物包括印章、畫具、受難時穿著的衣服等,並特別收錄陳澄波遺孀張捷之服飾、配飾、收藏等遺物,紀錄這位默默守候陳澄波、成就此批套書問世的堅忍女子。 此外,本卷同時完整呈現陳澄波不同時期的兩本筆記本內容:一本是陳澄波就讀國語學校師範科三年級時的筆記本,內容抄錄了散文、應用文等各種類型的日文文章;另一本是就讀東京美術學校圖畫師範科三年級時,修習哲學概論以及教育心理學的上課筆記。 前者字跡工整,文章後還有陳澄波的註記;後者密密麻麻的上課內容,可見陳澄波學習之認真。從這兩本珍貴的個人筆記,我們可以窺視陳澄波不同階段所受教育的思想內涵。 本卷是了解陳澄波人生經歷的最佳一手資料,是臺

灣美術史研究者必備的實用文獻工具書,也是喜愛陳澄波的讀者們不能錯過的收藏套書。希望藉由這些伴隨陳澄波走過不同歲月的日常物件,將藝術家的人格特質做更立體的呈現,記錄他傳奇而短暫的一生。 榮譽董事長序........8 Foreword from the Honorary Chairman ........9 院長序........10 Foreword from the President of the Academia Sinica........11 總主編序........12 Foreword from the Editor-in-Chief ........14

折翼的畫魂――青年陳澄波的夢與理想........16 The Death of a Talented Painter: The Dream and Ideal of Young Chen Cheng-po........28 個人文件 Personal Documents........43 一、證書 Certificates........44 二、獎狀 Citations........52 三、學籍資料 Student Documents........61 四、聘書 Appointment Letters........66 五、月俸證明 Salary Slips........7

4 六、保證書、申請書 Guarantees and Application Letters........78 七、名片 Business Cards........84 八、履歷表 Resumes........85 九、遺產分配、土地登記 Estate Distribution and Land Registration........90 十、戶籍謄本 Household Registration Copies........102 十一、檢案書 Death Certificate........106 遺書 Wills........107 遺物 Personal Relics...

.....113 一、印章 Seals ........114 二、觀音像 Guanyin Figurines........115 三、畫具 Painting Tools........116 四、服裝與飾物 Clothing and Personal Accessories........134 五、紀念章與紀念品 Medals and Souvenirs........138 六、陶瓷及各類收藏 Ceramics and Various Collections........140 七、張捷遺物 Chang Jie’s Relics........187 筆記本 Notebooks...

.....219 一、作文集帖 A Collection of Essays........220 二、哲學 Philosophy........257 其他 Others........287 編後語........292 Editor’s Afterword........294 作者序 作為臺灣第一代西畫家,陳澄波幾乎可以和「臺灣美術」劃上等號。這原因,不僅僅因為他是臺灣畫家中入選「帝國美術展覽會」(簡稱「帝展」)的第一人,更由於他對藝術創作的投入與堅持,以及對臺灣美術運動的推進與貢獻。 出生於乙未割臺之年(1895)的陳澄波,父親陳守愚先生是一位精通漢學的清末秀

才;儘管童年的生活,主要是由祖母照顧,但陳澄波仍從父親身上傳承了深厚的漢學基礎與強烈的祖國意識。這些養分,日後都成為他藝術生命重要的動力。 1917年臺灣總督府國語學校畢業,1918年陳澄波便與同鄉的張捷女士結縭,並分發母校嘉義公學校服務,後調往郊區的水崛頭公學校。未久,便因對藝術創作的強烈慾望,在夫人的全力支持下,於1924年,服完六年義務教學後,毅然辭去人人稱羡的安定教職,前往日本留學,考入東京美術學校圖畫師範科。 1926年,東京美校三年級,便以〔嘉義街外〕一作,入選第七回「帝展」,為臺灣油畫家入選之第一人,震動全島。1927年,又以〔夏日街景〕再度入選。同年,本科結

業,再入研究科深造。 1928年,作品〔龍山寺〕也獲第二屆「臺灣美術展覽會」(簡稱「臺展」)「特選」。隔年,東美畢業,即前往上海任教,先後擔任「新華藝專」西畫科主任教授,及「昌明藝專」、「藝苑研究所」等校西畫教授及主任等職。此外,亦代表中華民國參加芝加哥世界博覽會,同時入選全國十二代表畫家。 其間,作品持續多次入選「帝展」及「臺展」,並於1929年獲「臺展」無鑑查展出資格。 居滬期間,陳澄波教學相長、奮力創作,留下許多大幅力作,均呈現特殊的現代主義思維。同時,他也積極參與新派畫家活動,如「決瀾社」的多次籌備會議。他生性活潑、熱力四射,與傳統國畫家和新派畫家均有深厚交誼

。 唯1932年,爆發「一二八」上海事件,中日衝突,這位熱愛祖國的臺灣畫家,竟被以「日僑」身份,遭受排擠,險遭不測,並被迫於1933年離滬返臺。 返臺後的陳澄波,將全生命奉獻給故鄉,邀集同好,組成「臺陽美術協會」,每年舉辦年展及全島巡迴展,全力推動美術提升及普及的工作,影響深遠。 個人創作亦於此時邁入高峰,色彩濃郁活潑,充份展現臺灣林木蓊鬱、地貌豐美、人群和善的特色。 1945年,二次大戰終了,臺灣重回中國統治,他以興奮的心情,號召眾人學說「國語」,並加入「三民主義青年團」,同時膺任第一屆嘉義市參議會議員。 1947年年初,爆發「二二八事件」,他代表市

民前往水上機場協商、慰問,卻遭扣留羈押;並於3月25日上午,被押往嘉義火車站前廣場,槍決示眾,熱血流入他日夜描繪的故鄉黃泥土地,留給後人無限懷思。 陳澄波的遇難,成為戰後臺灣歷史中的一項禁忌,有關他的生平、作品,也在許多後輩的心中逐漸模糊淡忘。 儘管隨著政治的逐漸解嚴,部份作品開始重新出土,並在國際拍賣場上屢創新高;但學界對他的生平、創作之理解,仍停留在有限的資料及作品上,對其獨特的思維與風格,也難以一窺全貌,更遑論一般社會大眾。 以「政治受難者」的角色來認識陳澄波,對這位一生奉獻給藝術的畫家而言,顯然是不公平的。 歷經三代人的含冤、忍辱、保存,陳澄波大量的資料、畫作,

首次披露在社會大眾的面前,這當中還不包括那些因白蟻蛀蝕而毀壞的許多作品。 個人有幸在1994年,陳澄波百年誕辰的「陳澄波.嘉義人學術研討會」中,首次以「視覺恆常性」的角度,試圖詮釋陳氏那種極具個人獨特風格的作品;也得識陳澄波的長公子陳重光老師,得悉陳澄波的作品、資料,如何一路從夫人張捷女士的手中,交到重光老師的手上,那是一段滄桑而艱辛的歷史。 大約兩年前(2010),重光老師的長子立栢先生,從職場退休,在東南亞成功的企業經營經驗,讓他面對祖父的這批文件、史料及作品時,迅速地知覺這是一批不僅屬於家族,也是臺灣社會,乃至近代歷史的珍貴文化資產,必須要有一些積極的作為,進行永久性的保

存與安置。 於是大規模作品修復的工作迅速展開;2011年至2012年之際,兩個大型的紀念展:「切切故鄉情」與「行過江南」,也在高雄市立美術館、臺北市立美術館先後且重疊地推出。眾人才驚訝這位生命不幸中斷的藝術家,竟然留下如此大批精采的畫作,顯然真正的「陳澄波研究」才剛要展開。 基於為藝術家留下儘可能完整的生命記錄,也基於為臺灣歷史文化保留一份長久被壓縮、忽略的珍貴資產,《陳澄波全集》在眾人的努力下,正式啟動。 這套全集,合計十八卷,前十卷為大八開的巨型精裝圖版畫冊,分別為:第一卷的油畫,搜羅包括僅存黑白圖版的作品,約近300餘幅;第二卷為炭筆素描、水彩畫、膠彩畫、水墨畫及書法等

,合計約241件;第三卷為淡彩速寫,約400餘件,其中淡彩裸女占最大部份,也是最具特色的精采力作;第四卷為速寫(I),包括單張速寫約1103件;第5卷為速寫(II),分別出自38本素描簿中的約1200餘幅作品;第六、七卷為個人史料(I)、(II),分別包括陳氏家族照片、個人照片、書信、文書、史料等;第八、九卷為陳氏收藏,包括相當完整的「帝展」明信片,以及各式畫冊、圖書;第十卷為相關文獻資料,即他人對陳氏的研究、介紹、展覽及相關周邊產品。 至於第十一至十八卷,為十六開本的軟精裝,以文字為主,分別包括:第十一卷的陳氏文稿及筆記;第十二、十三卷的評論集,即歷來對陳氏作品研究的文章彙集;第十

四卷的二二八相關史料,以和陳氏相關者為主;第十五至十七卷,為陳氏作品歷年來的修復報告及材料分析;第十八卷則為陳氏年譜,試圖立體化地呈現藝術家生命史。 對臺灣歷史而言,陳澄波不只是個傑出且重要的畫家,同時他也是一個影響臺灣深遠(不論他的生或他的死)的歷史人物。《陳澄波全集》由財團法人陳澄波文化基金會和中央研究院臺灣史研究所共同發行出版,正是名實合一地呈現了這樣的意義。 感謝為《全集》各冊盡心分勞的學界朋友們,也感謝執行編輯賴鈴如、何冠儀兩位小姐的辛勞;同時要謝謝藝術家出版社何政廣社長,尤其他的得力助手美編柯美麗小姐不厭其煩的付出。當然《全集》的出版,背後最重要的推手,還是陳重

光老師和他的長公子立栢夫婦,以及整個家族的支持。 這件歷史性的工程,將為臺灣歷史增添無限光采與榮耀。

竹塹社的研究

為了解決新北市政府申請抄錄 的問題,作者廖志軒 這樣論述:

竹塹社是新竹的平埔族,乾隆年間朝廷賜與漢姓(錢、衛、廖、三、潘、金、黎),金、黎兩姓於同治年間絕嗣。每年農曆七月十七日會在竹北新社的「采田福地」(建於乾隆年間,限定古蹟)舉行祭祖暨派下員大會。目前(2018)竹塹社人有512名派下員,分散在全臺各地;絕大部分仍居住在新竹縣(200名)。1980年代,中央研究院臺灣史田野研究工作室的張炎憲、王世慶與李季樺,以及施添福等人共同在新竹地區從事研究與調查,開啟了竹塹社研究。之後,有許多學者在這幾位研究的基礎上,繼續從事竹塹社的研究。本論文主要在新竹地區有豐富史料(如:契約文書、淡新檔案、土地申告書、方志、熱蘭遮城日誌、族譜…等),以及張炎憲等人研究的

基礎上,論述竹塹社從史前至當代的發展過程,書寫一本竹塹社的民族史。本論文的研究成果為:1.論述清代竹塹社的土地發展過程。2.指出歷任通事、土目、頭目的背景及其事蹟。3.說明清代內部派系鬥爭對於竹塹社歷史發展的影響。4.釐清當代竹塹社人的組成(24個家族、512名派下員)。5.分析祭祀公業竹塹社成立至今的發展情況(0.8甲的公有社地、祭典的客家化、要求民族身分、文化復振)。