斑馬馬配種的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁群健寫的 多肉植物圖鑑 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣師範大學 生命科學系 賴韻如所指導 何幗瑛的 I.甲狀腺素受器作用蛋白質-6(TRIP6)及Rac2三磷酸鳥苷水解酶(Rac2 GTPase)在glioblastoma所扮演的角色II.篩選新式化合物抑制大腸癌細胞DLD-1所衍生之類癌幹細胞之存活與增殖 (2019),提出斑馬馬配種關鍵因素是什麼,來自於多型性神經膠質母細胞瘤、甲狀腺素受體作用蛋白質-6、Rac2、大腸直結腸癌、癌症幹細胞、藥篩。

而第二篇論文國立清華大學 生物科技研究所 喻秋華、汪宏達所指導 李睿洋的 以斑馬魚動物模式研究端粒酶過度表達誘導肝癌發生的功能分析 (2019),提出因為有 斑馬魚、肝細胞癌、端粒酶、p53 腫瘤抑制蛋白、細胞增殖、高通量基因克隆技術的重點而找出了 斑馬馬配種的解答。

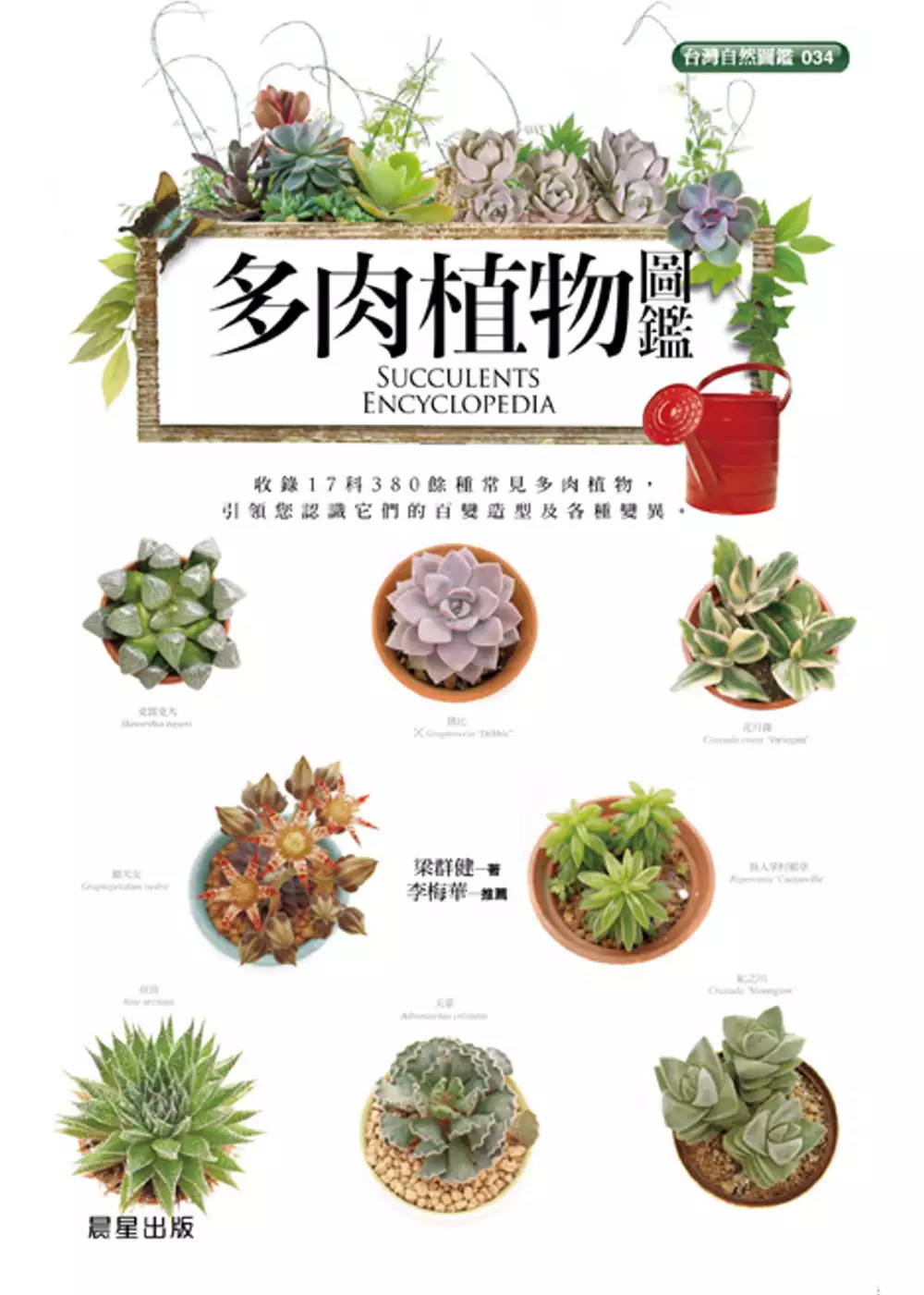

多肉植物圖鑑

為了解決斑馬馬配種 的問題,作者梁群健 這樣論述:

多肉植物不僅因其形態特殊惹人喜愛,還有許多功用,像是著名的龍舌蘭酒Tequlia是取自某種龍舌蘭科的莖幹蒸餾而來;蘆薈含有天然抑菌成分,具有清潔傷口的功能,自古有急救之樹及火傷之樹的稱號。透過本書的引導使您對外表吸睛的多肉植物,有不同的認識與了解。 ■蒐羅台灣常見17科380餘種常見多肉植物,詳介其中文名、異名、原生環境及形態特徵。 ■列舉多肉植物的變異形態及園藝交配種比較圖。 ■詳述生長型及繁殖方式,讓您掌握各種多肉的個性,照料上更為得心應手。 本書特色 收錄17科380餘種常見多肉植物,引領讀者認識它們的百變造型及各種變異。

I.甲狀腺素受器作用蛋白質-6(TRIP6)及Rac2三磷酸鳥苷水解酶(Rac2 GTPase)在glioblastoma所扮演的角色II.篩選新式化合物抑制大腸癌細胞DLD-1所衍生之類癌幹細胞之存活與增殖

為了解決斑馬馬配種 的問題,作者何幗瑛 這樣論述:

I.多型性神經膠質母細胞瘤(glioblastoma multiforme, GBM)是成人最常見且最具侵略性的原發性惡性腦腫瘤。它的侵略性和對傳統療法的抵抗性使其成為一種預後不良的高復發率惡性疾病。GBM中的膠質母細胞瘤幹細胞(glioblastoma stem cells, GSC)被認為與該病的抗性與復發有關。甲狀腺素受器作用蛋白質-6(Thyroid Hormone Receptor Interactor 6, TRIP6)是一種焦點附著分子(focal adhesion molecule),主要功能包括細胞運動、抗凋亡信號、轉錄控制和其他細胞反應。此外,我們還發現TRIP6是維持神

經幹細胞的重要蛋白質。我們已知TRIP6在GBM細胞中高量表達,並且TRIP6的表現量高者其患者的預後愈差。然而在於腫瘤生成的過程中,TRIP6調控GBM的分子機制仍有進一步探討的空間。Rac三磷酸鳥苷水解酶(Rac GTPases)是Rho GTPases家族的成員。其主要功能是調節肌動蛋白(actin)細胞骨架的重組、細胞遷移、存活和凋亡。此外,我們亦發現Rac可調控神經膠質母細胞瘤類癌幹細胞的維持。前述所提到的兩個蛋白都與肌動蛋白及細胞的移動有關,因此TRIP6和Rac是否能交互調控維持腫瘤幹細胞的特性,以及TRIP6-Rac信號通路能否作為一種新的神經膠質瘤藥物靶點有待進一步研究。我們

建立以干擾RNA將TRIP6表現量削弱後再額外表現Rac GTPase家族中Rac2的細胞株,檢測其衍生之類癌幹細胞增殖的能力發現,Rac2 應該作用於TRIP6下游,協助TRIP6調控神經膠質母細胞瘤類癌幹細胞的生長。II.大腸直腸癌亦簡稱為大腸癌,據2017年的報導,為世界上第三大被診斷出的惡性腫瘤,並為全球第四大的致死癌症。在台灣也是罹病人數最高的癌症,目前主要的治療方法為手術治療,再來是化學療法,但是大腸直腸癌在晚期的治癒率非常低,且經常在治療後復發與轉移。近年,許多癌症研究學者認為,癌症的預後不良與高機率的復發,是因為在腫瘤當中有一小群細胞具有幹細胞特性,稱為癌幹細胞。它們具有著自我

更新、分裂與分化成癌細胞的能力,並認為這些細胞是造成癌症復發及癌細胞對藥物抗藥性的原因。為了篩選出有效抑制大腸癌細胞,尤其是大腸癌幹細胞增生的化學合成藥物,我們針對一系列吲哚合成化合物做大腸癌幹細胞的存活試驗。其中Gavin 05、Garvin14兩支藥物對大腸癌細胞DLD-1所衍生之類癌幹細胞中有抑制效果。為了進一步確認該藥物對於脊椎動物的毒性,我們利用了斑馬魚進行了毒性測試,結果發現隨著給藥時間越長,幼魚的心搏與控制組相比有明顯的下降,但其外表並無明顯畸形。

以斑馬魚動物模式研究端粒酶過度表達誘導肝癌發生的功能分析

為了解決斑馬馬配種 的問題,作者李睿洋 這樣論述:

肝細胞癌(HCC)是最常見的肝癌類型,且在全世界統計下癌症死亡率高居第四名。造成肝癌的風險因子有很多,主要可以分成三類,包括:病毒(慢性B型或C型肝炎)、毒素(過量酒精或黃麴毒素攝取)、代謝(肥胖、糖尿病及非酒精性脂肪肝)。肝癌患者通常被診斷出來時已為晚期肝癌,在治療策略上的選擇上包括:手術切除、肝臟移植、局部消融及放射治療效果都不盡理想。肝癌末期患者使用標靶藥物,治療效果很有限,平均可延長壽命三到四個月。因此了解肝癌中遺傳驅動因子致癌機制,可以幫助進一步發展標靶治療。有高達百分之六十的肝癌病患發現了端粒酶 (Telomerase, TERT)基因啟動子區突變,會導致端粒酶的過量表現並促進癌

細胞的生長,但是,尚無斑馬魚端粒酶過度表達肝癌模型。這項研究的目的是建立端粒酶過度表達轉基因斑馬魚,研究在肝細胞中過度表達斑馬魚端粒酶是否可以促進肝癌的形成及其機制,我們希望可以使用該模型篩選抗肝癌治療藥物。在這項研究當中,我們建立了在肝臟過量表達端粒酶逆轉錄酶(tert)的轉基因斑馬魚,並通過分子及組織病理學的方式研究了肝癌的形成。使用即時核酸定量的方式分析,我們觀察在受精後15天,端粒酶逆轉錄酶轉基因魚中細胞增殖基因(ccne1/cdk1/cdk2)相較於野生種斑馬魚都有顯著性的上升。此外,與肝癌形成有密切相關的β-catenin 下游基因(ccnd1/myca/mycb)也顯著的上升。通

過蘇木精-伊紅染色分析,轉基因斑馬魚在細胞分裂及三核比例都有顯著增加,但這些現象在30天時都下降了。為了了解30 天時癌症形成的減少,我們觀察在15及30天中端粒酶逆轉錄酶過量表達也誘導p53表現上升。我們假設p53表現上升減少了過量表達端粒酶逆轉錄酶引發的肝癌形成,這現象也與臨床中觀察到肝癌同時帶有TERT及p53突變相似。為了驗證這一假設,我們將轉基因魚跟tp53突變的魚配種,進一步進行驗證。本次研究當中,我們轉基因斑馬魚模型提供了更加接近臨床肝癌的遺傳背景,未來據此研究更多遺傳變異所導致肝癌形成的機制。