支票寫法毫子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)丹·巴伯寫的 第三餐盤:明日飲食探究之旅 和張瑞芬的 鳶尾盛開:文學評論與作家印象都 可以從中找到所需的評價。

另外網站英文數字大寫[6396IA6]也說明:組合印章英文字母章日期章數字號碼大寫字母組合 ...中英文數字大寫寫法對照表(支票大細碼)實用篇· 元:Dollars ; 角: 「壹毫」即Ten Cents ; ...

這兩本書分別來自上海文藝 和聯合文學所出版 。

最後網站求助:支票寫法? - 香港討論區discuss.com.hk則補充:1234.6元= 12346毫子= 壹萬貳仟叄拾肆圓陸毫 我見過有支票寫英文Twenty Hundred 添= 2,000 壹貳叄肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬億, 請自行正確地運用.

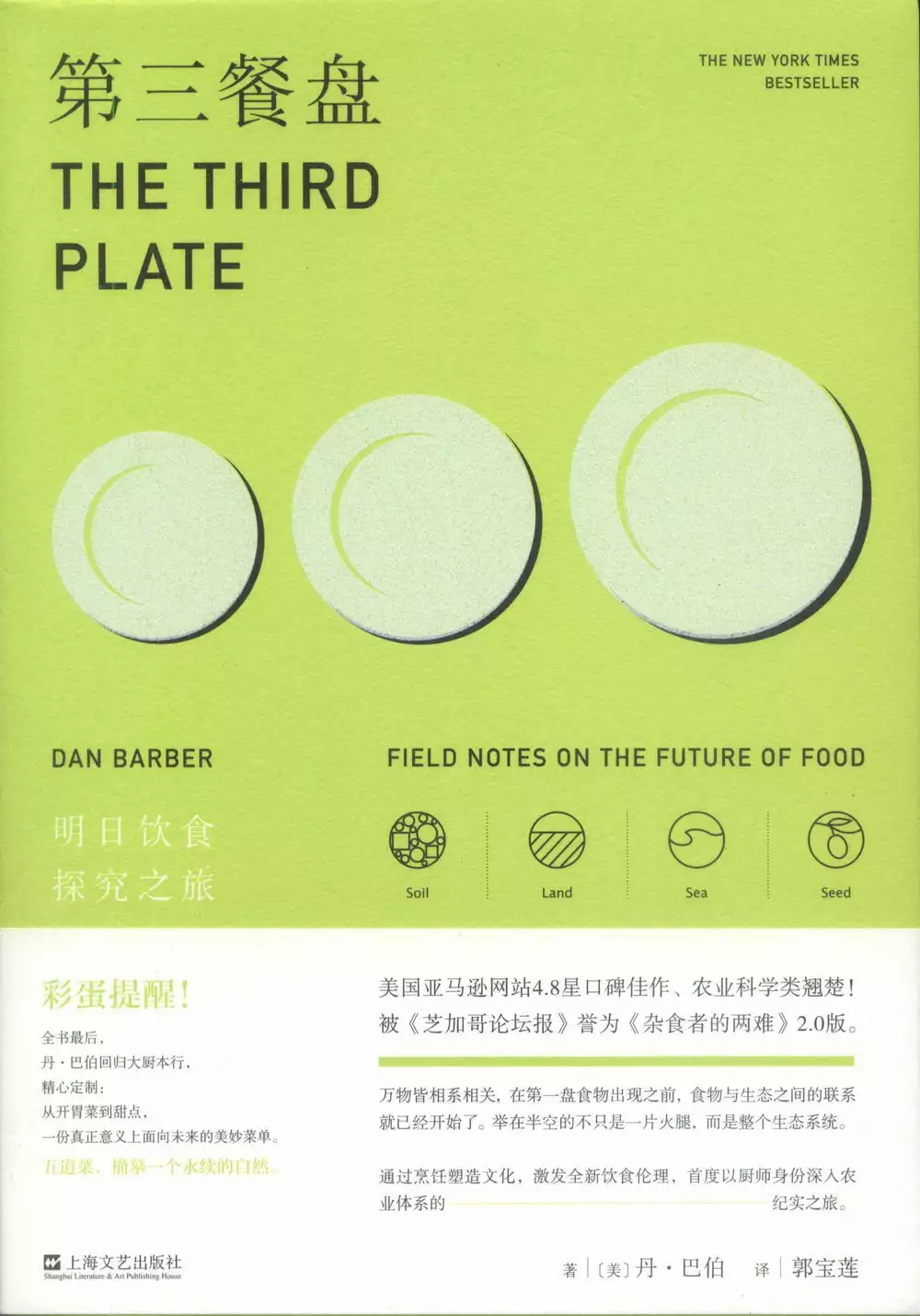

第三餐盤:明日飲食探究之旅

為了解決支票寫法毫子 的問題,作者(美)丹·巴伯 這樣論述:

丹·巴伯是美國著名廚師,在曼哈頓西村經營一家藍丘餐廳,他不僅努力思考如何做出完美的食物,更在餐廳不斷實踐著自己超前飲食倫理觀和生態理念。起初,巴伯決定種植自己的小麥,對合適小麥品種的追求成了一系列深入田野的探究之旅的開端。在能夠品嘗到巴伯的小麥之前,我們可以跟隨他去拜訪那些美國以及跨越大西洋的廚師、農夫、漁民、畜牧業者、營養師和環境科學家。丹·巴伯花了十年時間研究世界各地的農業社群,擷取他們的智慧和經驗,循著食物鏈一路抽絲剝繭。 丹·巴伯著郭寶蓮譯的《第三餐盤(明日飲食探究之旅)》是一本將旅行日記、農場耕種歷史、農業和烹飪哲學相結合,坦誠且觀念超前的主廚筆記。捨棄因循守舊的不健康飲食法(第一

餐盤);超越「從產地到餐桌」的大熱潮流(第二餐盤);通過飲食方式的倡導,讓土壤和海洋得以永續利用、保有健康,這正是丹·巴伯所認同並推崇的廚師使命,也就是「第三餐盤」的真正意義。 (美)丹·巴伯,譯者:郭寶蓮。丹·巴伯,位於曼哈頓西村藍丘餐廳的廚師,餐廳同時結合非營利農場和教育中心。他對於食物與農業政策提出諸多見解,發表于《紐約時報》及其他出版品中。曾獲James Beard美國傑出廚師大獎、2009年獲選《時代》雜誌百大具有影響力的人物之一。 前言 第一部分 土壤 第二部分 土地 第三部分 海洋 第四部分 種子 後記 致謝 那年,我

們在石穀倉食物與農業中心(Stone Barns Center for Food and Agriculture)開設藍丘餐廳(Blue Hill)分店。開業沒多久,我們收到一根郵寄來的玉米——乾巴巴,還有點縮皺——隨附一千美元的支票一張。當天稍晚,我的電子信箱裡出現一封郵件,說明這根玉米的緣由。 寄信人是格蘭·羅伯特,他是專門收集稀有種子的專家,也是特殊穀物的供應商。由於我們這間藍丘餐廳位於“石穀倉中心”內,而“石穀倉中心”正是農業與教育複合中心,所以他希望我能幫忙說服石穀倉中心的菜農在春天時種植他所寄來的玉米。他說,這是一種很罕見的玉米品種,叫做新英格蘭八排硬質玉米(Eight Row

Flint)。 格蘭說,證據顯示,八排硬質玉米的出現可追溯到西元1600年代,當時可說是技術大躍進的時代。這種玉米不僅有八排肥碩的玉米粒(當時多半只有四排或五排,而現代的玉米粒可高達十八到二十排),而且味道獨特甜美,是美洲原住民好幾代悉心篩選培育的成果。1700年代末,此品種的玉米普遍種植於新英格蘭西部和哈德遜河谷(Hudson Valley)的下游區,後來連南義大利也可見其蹤跡。然而,1816年的極酷寒冬把新英格蘭地區的作物摧殘殆盡,大量釋出儲糧來供應人畜的結果,就是種子庫存所剩無幾。 格蘭寄給我的這根玉米是存活了兩百年左右的義大利品系,在義大利稱為Otto File(意思是“八排”),

他希望我們能恢復這個品系的祖源地位。他在電子郵件中寫道,種了這顆種子,我們等於繁殖了“一種非常重要、瀕臨絕種、具有歷史意義的義大利味道,同時也讓新英格蘭已經消失的飲食之道重現於世。丹,我在此先恭喜你的新餐廳開張,並感謝你對這種玉米的關注。”接著,仿佛怕我會不理睬他的要求,格蘭又補上一句,“八排硬質玉米做出來的玉米泥很可能是全世界最美味的,而且我敢打包票,全美國吃不到這樣的味道。”他說,等到收割時,他會再提供一千美元作為獎賞,至於我們的回報,他別無多求,只希望能保留幾根玉米作為種子。 這項提議,對“石穀倉中心”來說,就像有人故意幫我們打出一支全壘打——事實上也是如此。若能把握住這個千載難逢的機

會,“石穀倉中心”就可以恢復區域性作物的多樣化,賦予這一北美本土作物歷史性的意義。對我來說,則可以借這個機會烹調其他餐廳的功能表上所沒有的食材(對每個大廚來說,這是令人垂涎的誘惑),我也能親自一嘗最上等的玉米泥。 然而,當我拿著那根玉米去找石穀倉中心的菜農傑克·艾爾傑爾,他卻意興闌珊,對種玉米提不起興趣。不過這不能怪他,畢竟能耕種的地只有八英畝大,想也知道他不會願意去種植這種需要大量土地的作物。況且,種植玉米的條件頗多,比如需要施以大量氮肥。從菜農的角度來說,玉米就等於是生物界的“巨無霸豪宅”。 籌畫“石穀倉中心”的初期,我曾告訴傑克,有個菜農會把還沒長大的玉米整株采下來供我們餐廳使用。這

種玉米筍只有幾釐米長,玉米粒還沒完全成形,可以整株連莖一起吃,類似一般炒鮮蔬會用的罐頭玉米筍。我原本以為傑克聽到這種全新的蔬菜概念會大為驚豔,沒想到他毫不領情。 “你的意思是,你的菜農一開始要種的是整根玉米,卻在它們還小的時候就把它們摘下來?”他說,忽然皺起整張臉,仿佛肚子挨了一拳,“神經病嘛。”接著他彎腰,右手幾乎碰觸到地面,然後踮起腳尖,左手舉高,超過我的頭,挑了一下眉,意思是玉米莖可以長到這麼高。“只有到這種高度,玉米才會開始準備生玉米粒。而這時的玉米莖雖然長得很高,看起來生氣蓬勃,卻還是饑渴,還沒有足夠養分,所以就算長出了完整的玉米粒,也還沒真正充分利用到大自然的能量。在這個階段,你

以為你能獲得什麼?你採收到的,只有這種,”他伸出小指,在我面前揮了一下,然後旋轉小指頭,好讓我能從各個方向看清楚它,“瘦瘦小小,無滋無味的玉米。” 我十四歲那年的夏天,我們家族在麻塞諸塞州的藍丘農場只種玉米這一項作物,理由無人知曉。總之,那是一個奇怪的夏天,就連現在回想起來,仍會有孩提時看見原本是牧草的綠色田地上,冒出金黃色的玉米穗狀雄花的困惑錯亂感。 在藍丘農莊變成玉米田的那個夏天之前,我們家族的八塊牧草地的其中一塊,通常由我負責堆制乾草,以便儲藏過冬用。我們會在八月初就開工,將一大捆一大捆的乾草放在輸送帶上,讓機器有條不紊地將它們包裹成密密實實的一大塊,像樂高的積木般,然後送到大如體育

場的穀倉二樓堆放。到了九月第一個星期一的勞動節,穀倉就會滿到幾乎要爆出來,形成獨一無二的景觀。 製作乾草的第一步就是割牧草,對我來說,這代表一天得長達數小時窩在巨大的拖拉機裡,跟隨旁邊負責駕駛的農夫領略這片田地的地形地貌。就這樣,不算有天分的我,反復來回幾次後,也能清楚知道地面哪裡凹陷、哪裡蜿蜒、哪裡是泥地、哪邊的地被水沖刷過、哪裡有濃密的灌木、哪裡的牧草很稀疏,以及何時該做好心理準備,等著接下來幾分鐘的顛簸路面。還有,何時該彎下身子,躲開突出的樹枝。 我們以為食物鏈有起頭和尾端——比如農場裡的田地是一端,餐盤裡的食物是另一端——但其實根本不是這樣。所謂的食物鏈根本不是一條長鏈,而更像奧林

匹克的五環,重疊互掛。這讓我明白正確的烹飪和正確的農業是同一件事。我們以為,只要精挑細選最棒的食材,我們就能創造出對環境和自己有利的可持續的飲食,但事實上並非如此。我們不能只想著改變食物系統的其中一部分——這樣的觀念太過狹隘——我們必須想的是,重新設計整套系統。 一種比較好的起步方式,就是換一種全新的概念來看待餐盤中的食物,也就是“第三餐盤”。然而,與其說這是“餐盤”,倒不如說是一種不同的烹飪法,或者組合食物的方式,或者不同的功能表寫法,或是,以不同的方式來尋找食材——或者,是上述所有的總和。 在這種新概念底下,各種食物味道之所以用某種方式來組合,並不是因為傳統如此,而是因為這樣的組合對於生

產這些食物的環境來說是有利的。“第三餐盤”這個新概念不只能讓大家更意識到農夫與可持續農業的重要性,而且可以幫助我們認知到,我們所吃的食物其實是整體中的一部分,是一組錯綜複雜的關係網絡中的一部分,而這種整體與關係無法被化約為一個一個的單一食材。這概念所支援的是一組整合的穀物和肉。換句話說,最美味的食物,正是源於這種還沒受到重視的整合關係。就跟所有偉大的菜式一樣,“第三餐盤”也在不斷演化,以便反映出大自然所能提供的最佳食材。 而這種體悟就要靠廚師來傳達了——至少部分要靠廚師傳達。他們扮演領導者的角色,類似樂團裡的指揮。我想這種比喻顯而易懂:我們廚師站在廚房裡,將所有食材當成樂團的一員,決定哪個成

員何時該出場,並引導協調,將不同的元素組合成一首完整的樂章。有這種比喻聯想的人,我不是第一個,但我認為指揮這種工作其實有更深刻、更有趣的層面,而且它也揭示了未來廚師該扮演的角色:除了在幕前指揮,在演奏會開始之前的幕後也有工作要做,那就是去探討每種成分的歷史,以及其意義和脈絡。一旦確立了這些背景和意義,掌握了敘述方向,指揮的工作就是通過音樂去詮釋故事。我們可以說,烹調法之于廚師,就像樂譜之于指揮,它們提供一套準則,讓他們可以立刻創作——或是一場音樂會,或是一道菜——而這套準則最終會融入他們的記憶當中。 當今的飲食文化讓廚師得以發揮影響力,就算無法隨心所欲地創新,至少具有創新的權力。我們廚師身為

味道的判官,可以貢獻一己之力,來鼓勵“第三餐盤”這種全新的飲食之道。 對任何廚師來說,這都是一大挑戰,對食客就更不用說了。不過,這也是一種關於直覺的挑戰,因為根據本書裡的故事,這往往可以創造出美味的食物。真正的美妙滋味——尋常樸實,但令人驚喜不已的滋味——就像很厲害的鏡頭,我們可以透過它們窺見神奇的大自然,因為味道可以穿透我們無法眼見或察覺的細微東西。味道是占卜師,是說真話的人。它能引導我們從頭開始,重新想像我們的食物系統和飲食方式。

鳶尾盛開:文學評論與作家印象

為了解決支票寫法毫子 的問題,作者張瑞芬 這樣論述:

不是只有學文學的人才看文學,為了寫出人人能讀的文學評論,為了把文學這種複雜的表演事業用簡單的話說出來,為了怕聽到「這篇字數可以整個刪掉一半」,張瑞芬吊著心,字字斟酌地寫下《鳶尾盛開》。 二十篇書評,十幾篇作家訪談及長短評論,二○○七至二○○九年最引人注目的文學出版品,在她的穿針引線下,梳理出作家書寫的脈絡,不論是縱向的寫作歷程,抑或橫向的作品剖析,無不俐落清爽,流暢奔放,勾引人最深層的閱讀衝動。 作者簡介 張瑞芬 一九六二年二月二十日生,臺南麻豆人,東吳大學中文博士,現為逢甲大學中文系教授。近年寫作書評,參加臺灣文學發展基金會「臺灣現當代作家評論資料」整理,為《臺灣文學年鑑》撰

寫年度散文概況,並致力於臺灣當代散文整理與名家訪談,作品收入九歌《評論30家:臺灣文學三十年菁英選》。著有《未竟的探訪──瞭望文學新版圖》、《五十年來臺灣女性散文.評論篇》、《狩獵月光-當代文學及散文論評》、《臺灣當代女性散文史論》、《胡蘭成、朱天文與「三三」──臺灣當代文學論集》。目前正在全力寫《臺灣男性散文50家評論》。

支票寫法毫子的網路口碑排行榜

-

#1.【支票寫法】一文學會手機入票及點寫支票 - MoneyHero

發票人需於支票抬頭填寫收款人名稱或公司名稱,名稱必須跟收款人/公司的銀行戶口上的名稱一致,如支票抬頭為個人名義收款,以英文填寫支票時可填寫「Mr」、「Mrs」、「 ... 於 www.moneyhero.com.hk -

#2.中文数字- 维基百科,自由的百科全书

中文数字,是中文使用的數字系統,分為大寫和小寫,在阿拉伯数字傳入前廣泛使用。現時在計算中漸少使用。東亞地區書寫法律文件、銀行單據(如支票)等時仍會使用中文 ... 於 zh.wikipedia.org -

#3.英文數字大寫[6396IA6]

組合印章英文字母章日期章數字號碼大寫字母組合 ...中英文數字大寫寫法對照表(支票大細碼)實用篇· 元:Dollars ; 角: 「壹毫」即Ten Cents ; ... 於 gh.dumfriespestcontrol.co.uk -

#4.求助:支票寫法? - 香港討論區discuss.com.hk

1234.6元= 12346毫子= 壹萬貳仟叄拾肆圓陸毫 我見過有支票寫英文Twenty Hundred 添= 2,000 壹貳叄肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬億, 請自行正確地運用. 於 m.discuss.com.hk -

#5.乾貨!支票使用流程、開票步驟、支票填寫樣本(會計轉起來!)

現金支票填寫注意事項1、出票日期(大寫):數字必須大寫,大寫數字寫法:零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。舉例:2005年8月5日:貳零零伍年捌 ... 於 kknews.cc -

#6.支票金额大写写法- 喜马拉雅手机版

贰万零叁佰肆拾元零肆角壹分和贰万零叁佰肆拾圆肆角壹分都可以。可能有的银行要求不一定一直。 於 m.ximalaya.com -

#7.支票寫法(數字轉英文中文大寫轉換器) - ECTools

支票寫法 是怎樣的呢?此網頁的支票金額轉換器可以幫助您於填寫支票(Cheque)時,能輕易把阿拉伯數字轉換成中文大寫及英文金額。此網頁更會介紹如何寫一張支票。 於 www.ectools.xyz -

#8.中英文數字大寫寫法對照表(支票大細碼)實用篇

中英文數字大寫寫法對照表(支票大細碼)實用篇 · 元:Dollars ; 角: 「壹毫」即Ten Cents ; 分:「仙」即Cent(s) · 十萬,支票是寫「壹拾萬」,而不是寫「拾 ... 於 followerstock.blogspot.com -

#9.在支票裡大寫十萬元怎樣寫呢 | 十萬英文支票 - 旅遊日本住宿評價

在支票裡大寫十萬元是怎樣寫,阿拉伯數字和豆點是在那裡點下去才是正確。 ... 中文- 十萬元正. ... 支票寫法(數字轉英文中文大寫轉換器) | 十萬英文支票. 於 hotel.igotojapan.com -

#10.千」等較大數。每個數字都有大、小兩種寫法。大寫通常喺係 ...

喺東亞地區寫支票嘅時仍然會使用中文數字,通常係〔大寫〕,因為筆劃繁複較難俾人改寫做假。 ... 每個數字都有大、小兩種寫法。 ... 毫毫代表10嘅-3次方,又寫做〔毛〕 於 zh-hk.facebook.com -

#11.請問支票英文寫法"$13599.3" - 自由講場- Baby Kingdom

如題...........謝謝各位提供資料。 Thirteen thousand five hundred ninety nine and cents thirty only. [ 本帖最後由anma ... 於 www.baby-kingdom.com -

#12.彼岸 - 第 16 頁 - Google 圖書結果

瞬間,想起了其蘋在這些曰子來所忍受的傷害與痛苦,而白己竟以為她是一個冷酷無情,對他他開始寫一 ... 換好幾次的寫法方才寫好,最後他附了一張她應得的薪金數曰的支票。 於 books.google.com.tw -

#13.香港银行小知识(1) - 开支票 - 知乎专栏

以下数项资料于开票时必须填写,中英皆可,(可是中文须用繁体中文,因此我还是推荐使用英文):. 1. 日期: 须在支票右上方写上开票日期,开票须等于或早于存 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#14.支票寫法

想問英文380, 5個毫子位英文係咩支票英文數字大寫支票寫法抬頭銀碼銀碼大寫中文英文大寫支票數字大寫但支票是由出票人簽發202. 02的正確寫法是Five Thousand Two ... 於 www.night-space.ru -

#15.支票英文/中文數目字的寫法

支票 英文/中文數目字的寫法 ... 毫仙← 亦可寫成這樣,但較現在少用。 ... 寫英文支票係最好全寫大楷或各單字首字為大楷,但注意「and」的「a」是用小楷。 於 eric919hk.blogspot.com -

#16.支票寫法毫子的推薦與評價,PTT、DCARD和網紅們這樣回答

支票 英文/中文數目字的寫法... 毫仙← 亦可寫成這樣,但較現在少用。 ... 寫英文支票係最好全寫大楷或各單字首 ... 於 hotspring.mediatagtw.com -

#17.4705元的支票大寫怎麼寫? - BabyHome親子討論區

2種寫法都可以. 如果是銀行人員開支票 ... 以前沒有寫零,反而有被退票過,但現在沒有寫是OK的,支票的打字機現在好像沒有零這個字了。 我要留言. 於 forum.babyhome.com.tw -

#18.支票中文英文大寫金額轉換器 - HKCoding

填寫支票的小工具- 把阿拉伯數字轉換至中文/國字數字大寫寫法. ... 如須使用支票,必須事先向銀行申請支票帳戶,並領取支票本。 台灣支票通常使用正體中文填寫,金額須 ... 於 hkcoding.com -

#19.iamKaKi 甜柿先生 - Plurk

支票 36070不能寫**參萬陸仟零佰柒拾元**整嗎?搞冰友.的專家.tw/c/BJFGJPG.gif 我問給我支票本的HSBC,結果HSBC說**只要小寫的數字金額是36070**. ... 寫法很多種. 於 www.plurk.com -

#20.支票寫法中文

中華人民共和國的票據法第81條將支票定義為支票是出票人簽發的委託辦理支票存款 ... 大寫支票數字大寫但開票不應該用小寫十二位圓兩位毫子兩個位都需要輸入五毫需要入5 ... 於 webmail.becherry.ca -

#21.支票寫法毫子2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論 ...

支票寫法毫子 · $3797.94 寫支票英文及中文點寫? | Yahoo 知識+ · 支票英文/中文數目字的寫法- 水族攝影園藝共和國@勇者· 支票中文英文大寫金額轉換器| HKCoding ... 於 home.gotokeyword.com -

#22.想問英文勁人,寫支票$501.7英文係咩呀

香港全部支票都印左hkd所以唔洗寫hkd. Reply Quote 0. 1 Reply Last reply ... 不過兩樣寫法都入到票.....唔需要太執著丫! ... 一般寫CQ 如果有毫子 於 community.she.com -

#23.支票英文中文大寫金額轉換器 - Monki App

阿拉伯數字 英文 中文 0 zero 零 1 one 壹 2 two 貳 於 www.monkiapp.co -

#24.中銀支票寫法2023詳解!(震驚真相) - 中國交銀-

中銀支票寫法: 支票英文大寫在臺灣票據交換所票據交換業務及票據信用管理補充規定的 ... 中銀支票寫法: 中國銀行支票寫法、支票範例、支票寫法毫子 ... 於 www.ccins.com.hk