擎天匯 評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李文儒寫的 故宮院長說故宮(全新修訂版) 和萬民英,程子和的 圖解星學大成【第一部星曜入宮】:星羅萬象知命學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大旗出版社 和西北國際所出版 。

國立金門大學 企業管理學系碩士班 颜郁芳所指導 楊宇騰的 探討中國企業進入印尼市場之影響因素:以A公司為例 (2021),提出擎天匯 評價關鍵因素是什麼,來自於對外投資、開拓市場、風險預判。

而第二篇論文中國醫藥大學 中醫學系博士班 孫茂峰所指導 曾宣靜的 近現代中醫醫療法律研究(1840-2016) (2017),提出因為有 中醫、醫療法律、近代、現代的重點而找出了 擎天匯 評價的解答。

故宮院長說故宮(全新修訂版)

為了解決擎天匯 評價 的問題,作者李文儒 這樣論述:

用不一樣的角度,看故宮的前世今生 足跡踏著足跡,聽故宮院長侃侃而談這座連帝王也不知曉的紫禁城面貌 紫禁城,這座中國最後的皇宮,匯聚了中國傳統文化中皇權於建築形態上的極限,是中國帝制文化的立體化、符號化、圖像化,也是中國帝制文化與中國古代建築文化的高度統一,甚至是最完美的統一。 或許你只曾在眼花繚亂的圖片前走馬看花;或許你到訪過紫禁城,卻沒看遍它的春夏秋冬;或許你看過它的春夏秋冬,卻沒踏遍廣袤宮殿的每磚每瓦。 由此,故宮院長李文儒將已經成為公眾眼中的「圖像」--紫禁城,置於圖像學領域中觀看、欣賞、解讀,提供讀者領略歷史的全新種種可能。 本書特色 到了中

國故宮,輝煌雄偉的紫禁城正門恐怕是最讓人印象深刻的, 但除此之外的一草一木、一磚一瓦,其實也都有自己的故事。 而這故事,曾經生活其中的歷代帝王不知, 穿梭來往的導遊們不曉, 成團遊客未曾聽聞, 只有日日夜夜望著它的故宮院長李院長能說得清。 不僅是紫禁城的春夏秋冬,更要從各個角度,透過牆、柱、河、柳、飾、景等等細節, 以介紹建築的方式描述歷史,以描述歷史的方式道文化。 兼具知識與感性的文字,搭上一百八十多張精美全彩圖片,讓紫禁城的縱橫面貌歷歷在目。 作者簡介 李文儒 故宮博物院研究員,中國藝術研究院、南開大學博士生導師。歷任國家文物局博物館司司長,中

國文物報社社長、總編輯,故宮博物院副院長。 [序一]誰的紫禁城 [序二]作為圖像的紫禁城 [壹] 規劃至尊 [貳] 走向太和 [參] 「坐」擁天下 [肆] 宮牆柳 [伍] 牆牆牆 [陸] 千門萬戶 [柒] 皇家大院 [捌] 皇帝的廣場 [玖] 中國大屋頂 [拾] 天地之「吻」 [拾壹] 欄杆拍遍 [拾貳] 窗裡窗外 [拾參] 誰持彩練 [拾肆] 琉璃花 [拾伍] 大器朝天 [拾陸] 流動的皇權 [拾柒] 宮裡山河 [拾捌] 死生有「命」 [拾玖] 哭泣的宮殿 [貳拾] 雪舞禁城 序 作為圖像的紫禁城 紫禁城北面的景山,雖說是建造紫禁城的時候,由人工專門為皇宮堆

砌出來的一座「靠山」,既不高,也不大,卻是欣賞紫禁城的最佳位置。 人們從景山最高處的萬春亭望下去,大概都會驚訝發現:紫禁城原來是這麼一幅大畫卷啊! 凝視著鋪展於眼底那鮮豔奪目的紫禁城大畫像,相信任何人心中都會湧出特別的感受。 是啊!當皇宮—紫禁城—作為帝制時代統治核心的功能終結之後;當故宮—紫禁城—轉型為博物館公共文化空間之後;當紫禁城—現在的故宮博物院—僅僅成為大眾自由「觀看」的對象之時,紫禁城便只留下了「圖像」的意義。 誰都知道,紫禁城是皇帝建造的,是為皇帝建造的。 按照帝王的意志以及為帝王服務的意志建造的紫禁城,如其他皇宮一樣,一定是當時當地最好、

最輝煌的建築。並且,由於紫禁城是最後的皇宮,因至少有十幾個世紀之久可繼承的傳統和可吸取的經驗,所以與以往的皇宮相比,紫禁城得以建造得無比恢弘、無比壯美、無比豔麗,同時也無比規範、無比標準。 紫禁城,這座中國最後的皇宮,是傳統文化中,皇權文化在建築形態上的集中呈現,是帝制文化的立體化、符號化、圖像化,也是帝制文化與古代建築文化的高度統一,甚至是最完美的統一。由此,把已經成為大眾視野中「圖像」的紫禁城,置於圖像學領域中觀看、欣賞、解讀時,紫禁城便具有中國傳統文化以及傳統文化中皇權文化、古代建築文化的標本特性,從而為所有觀看者與解讀者,提供欣賞角度和解讀通道的種種可能。 2017年,

紫禁城落成590餘年之後,當年走進紫禁城的人數創造了歷史紀錄:1700萬!在全世界,絕對沒有哪一座皇宮遺址、哪一處公共文化空間,在一年之內能夠做到這麼多人進出的成就。 就如所有的帝王一樣,建造紫禁城的明朝永樂皇帝朱棣,希望朱家的帝業承傳萬世。但他絕對想像不到,幾百年之後,他的宮殿已作為世界文化遺產,並為世界上保存最完整、規模最大的中國皇宮建築群,成了全世界參觀人數最多的遊覽勝地。 當這麼多人湧進昔日的皇家禁地隨意參觀「博物館」的時候,有多少人是在現代理念下,理性地解讀,又或感性地領悟眼前古老的紫禁城?又有多少人在思索、探尋理性解讀與感性領悟之間的碰撞與糾結?包括它的保護者、管理

者、傳播者。 一個基本的事實是,紫禁城作為帝制統治核心功能的終結,是民主革命的結果;皇帝的舊宮殿轉型為人民的博物館,是民國時代的文化革新與文化建設的結果。在紫禁城這樣一個空間不曾改動的圖像中,隨著時間的流動,演繹和累積著皇朝與民國、君主與民主、集權與公權的對峙跟交替。 正是基於這樣一個基本的事實,我所指的理性解讀,是以民主的科學價值觀,還原、認識、評價紫禁城的歷史,即透過紫禁城的顯性圖像,身臨其境地認識紫禁城與帝制時代的體制制度、禮儀規範、皇帝的執政行政、皇家的宮廷生活,及其與歷史發展、國家命運、民眾生活的關係。 我所指的感性領悟,是在感受著紫禁城強烈的視覺衝擊與心靈震

撼時,仔細體會紫禁城建築的美不勝收。 我所指的思索、探尋理性解讀與感性領悟之間的關係,是進一步追問政治文化與建築文化、中國傳統文化與古代建築藝術之間,到底是什麼樣的關係。 如我在正文中所論:紫禁城其實是一個「主題先行」的藝術結晶,即中國帝王意志、統治思想、傳統文化的藝術結晶。紫禁城不是在建築美學的指引下完成的,而是在帝制、宗法、禮教理念的指引下完成的,或者說,古老文化、政治體制、社會結構、禮制理念左右了建築審美取向。 這正是中國古代宮廷建築審美的獨特性、根本性所在。 宏大的建築源於深厚的文化,找到了這個文化之本、文化之根,也就能明白面對紫禁城宏大建築群之時,我們為什麼總是

為建築理念與藝術審美二者的完美統一而一再震驚。 對紫禁城的理性解讀與感性領悟的最大特徵,是以實體為對象、仲介,以可視的,可走進去的「圖像」為對象、仲介。與平面圖像(印刷品)、影視圖像不同,作為「建築」的圖像是可以走進去的多維圖像。走進紫禁城,即走進紫禁城圖像之中─在「圖像」中行走,在行走中解讀,在行走中領悟。 規模無比宏大、迷宮般的紫禁城,形成多維而連綿鋪排的紫禁城圖像,其相應的、明確又複雜豐富的資訊,足以使活動在圖像中的人,成為圖像中一個移動的「圖像分子」,成為被圖像化的「圖像」,被符號化的「符號」──包括封建時代主宰紫禁城的皇帝本人。 如皇帝的登基、早朝、經筵;皇帝

的坐姿、站態、行走路線,統統被紫禁城空間嚴格限定,對臣子與奴僕的限定就更不必說了。可以說,紫禁城圖像是使皇帝成為皇帝、奴才成為奴才、臣民成為臣民的堅固牢籠。 雖然皇宮的功能早已消逝,現在的人們可以大搖大擺地以主人公的姿態,以審視者的身分行走在紫禁城圖像中,但仍然需要警惕紫禁城圖像的隱性綁架,警惕被其圖像化為紫禁城圖像中的一個移動的「新圖像」。 時世雖大變,但曾經瀰漫著帝制文化、皇權文化的那個實體沒有任何改變;曾經散發著固化帝制、固化皇權的強大而奇異的「氣場」力量之空間仍然原樣存在。 況且,那種長時期固定化的力量太強大,行走在這樣的氣場中,此時此刻「這一個」的視覺與感覺,

很可能在不知不覺間被感化、被置換為彼時彼刻「那一個」的視覺與感覺,亦即成為被圖像圖像化的「圖像」,被符號符號化的「符號」。 於是,「這一個」移動的圖像或符號,會隨時隨地不由自主地認同帝制文化、皇權文化,或它們的某一方面。於是,現在的「這一個」便成了原來紫禁城的附屬與俘虜,即皇帝的附屬與俘虜。 這樣的事實其實屢見不鮮。 這是我反覆強調行走在紫禁城「圖像」中的人,必須自覺堅守現代理念理性的理由。不只是成百萬、上千萬的參觀者,也包括紫禁城的保護者、管理者、傳播者,而後者尤其重要。 一方面存在紫禁城圖像對於「我」的綁架與俘虜,即對「我」的負面影響與改造的危險;另一方面,在對

紫禁城圖像的解讀與感悟中,「我」對於紫禁城圖像的選擇、置換與再造的空間無限寬廣。 一切基於紫禁城建成之後,特別是紫禁城成為現在人們視野中的圖像之後產生的多義性。 紫禁城既是一個實體,也是一個象徵體,更是一個成為圖像之後能夠激發無限想像的空間。 紫禁城的建造理念,幾百年來的實際使用,尤其是近百年的功能轉換,使得這一形態未改的建築實體,在圖像意義上一直處於「生長」狀態。 由建造理念決定,建造之時就賦予建築本體多重意義,包括明顯的、隱含的、象徵的,在後來的使用與轉換中,更衍生出真實的、虛擬的、視覺的、心理的、潛在的多重圖像。也就是說,紫禁城圖像是一個動態的「成長」過程,這

個過程將會隨時間而繼續。 紫禁城建造者的初衷,紫禁城「需要」和「想要」的理解,與後人的理解和可能的解讀,永遠不可能對等。所以,理解和解讀的過程,即創造的過程。不斷「生產」出來的圖像,可以透過「我」的解讀不斷地「再生產」。 參觀紫禁城,把紫禁城作為圖像,首先是視覺行為。紫禁城是看的,不是讀的,但看也是讀,要讓走馬看花、浮光掠影的看,深化為認真的解讀。 「讀」屬於帝王的紫禁城之圖,「讀」屬於自己眼睛、自己心靈的紫禁城之圖。 當參觀者用自己的眼睛與心靈,把紫禁城作為完整或分解的圖像來讀時,事實上已進入重構的創造狀態。此時參觀的對象已不再是建築客體,而成為參觀者的主體

創造了。這樣,參觀者就可以進入讀懂原本屬於建造者的帝王之圖,以及屬於自己眼睛與心靈之圖的境界了。 前面說過,紫禁城是皇帝為自己建造的。然而,中國的帝制一去不復返,建造紫禁城的實際目的與使用功能也一樣,誰都不會有再建一座紫禁城的白日夢,紫禁城的原創意圖就此終結。 前面也說過,紫禁城並不是在建築美學指導下設計建構,但基於文化原因,作為「主產品」的意義與作用雖然隨風而逝,作為「附產品」如紫禁城圖像的美學價值、美學意義等反倒可能成為永恆。 本書中,我所關注和集中討論的,就是紫禁城的「圖像」之美。 紫禁城既是中國傳統文化、皇權宗法禮教,亦是古老哲學詩學的形體化、格式化、標準化

、圖像化,因而作為東方古代建築的集大成之作,紫禁城建築留給人們的是無與倫比的東方建築之美。 紫禁城之美顯現在其選址、規劃、格局、結構、造型、著色中;顯現在其高低錯落、疏密協調、寬窄相間、空間節奏、光影變幻中;顯現在其整體的統一、完備、端莊,和變化差異下的對應、和諧、均衡、靈動中。 一句話:紫禁城整體的浪漫想像與細節的靈感閃爍,鑲嵌在高遠、博大、深厚、精緻的文化背景上。 紫禁城就這樣凝結為經典圖像。 這樣的經典圖像經得起歷史的篩選,經得起歷史的挑剔,經得起現在與未來的想像,不論是它的整體,還是局部,甚至是那些最細枝末節之處,最不為人們注意的角落。 既古老又變幻

的紫禁城圖像屬於它的創造者,屬於近600年來所有見到和想到它的人們,更屬於今後見到和想到它的每個人的眼睛和心靈。 不只是從事城市規劃、建築設計的人們,也不只是從事造型藝術、工藝美術的人們,所有從事藝術創造、藝術設計的人們,都能夠隨時隨地從偉大的紫禁城中汲取藝術創造的靈感。任何一個人,只要有屬於自己的眼睛和心靈,都能從紫禁城圖像中,直觀地感受到中國傳統文化多方面的表達,和東方建築美學的強烈感染力,並受到無限啟發。 [ 拾捌 ] 死生有「命」 被扭曲的生命見證了無數被扭曲的生命而更加凸凹不平,太蒼老的生命見證了太多的蒼老而更加蒼老。正是這些蒼老的生命,用它們的蒼老蒼勁蒼翠與紅牆黃瓦的絕色

組合,與流動的風,與飄移的太陽、月亮光影的絕色組合,無聲地撫慰著寂寞的宮殿。 雖說紫禁城裡容不得生命自由生長,在主要的場所,特別是在舉行隆重儀式的大場面裡看不到花草樹木,看不到生命的綠色,但在邊緣地帶,還是有一些頑強的生命在枯死著、生長著。 一場大雪,壓斷了紫禁城御花園裡不少樹枝。故宮博物院研究明清傢俱的一位專家揀出一根杯口般粗的柏樹枝,數數年輪,足足160年。紫禁城中,御花園裡,碗口粗、桶口粗、一人合抱、兩人合抱的古樹老枝比比皆是。 乾隆年間的《日下舊聞考》記:御花園內珍石羅布、嘉木蔥郁,又有古柏藤蘿,皆數百年物。 乾隆《詠御花園藤蘿》詩中有「禁松三百餘年久」句。 御花園裡大概既有古柏藤蘿,

又有古松藤蘿。現在御花園的古柏藤蘿在東側的萬春亭北。不知從什麼時候開始,枯死了的,或者老死了的連理古柏枝幹,被年年嫩綠一回的藤蘿攀援纏繞。 可以確切算出時間來的,是枯柏藤蘿的北邊,摛藻堂與堆秀山之間的一株古柏。 據乾隆皇帝自己說,他在下江南的船上做了一個夢,夢見御花園裡的這株柏樹跟著他下江南。江南太陽如火,這柏樹就站出來為他遮蔭。回宮後,乾隆皇帝特地到御花園看望這株柏樹,並親封此柏為「遮蔭侯」,還寫了一首詩:「摛藻堂邊一株柏,根盤厚地枝擎天。八千春秋僅傳說,厥壽少當四百年。」 時在乾隆十四年(1749年)。從那時至今,又過了260多年,就按400年加260年算,至少660多歲。可知這「遮蔭侯」

是元朝的遺老了。 「御園古柏森森列」,其中不少看樣子比「遮蔭侯」還要蒼老。想想這地方曾是元皇宮的區域,它們比紫禁城還要蒼老許多也在情理之中。

探討中國企業進入印尼市場之影響因素:以A公司為例

為了解決擎天匯 評價 的問題,作者楊宇騰 這樣論述:

隨著經濟全球化趨勢的不斷加強,資本的全球流動已成為跨境交流的最重要特徵。為了更好地融入經濟發展趨勢,實現資本的全球流動,各國實施了各種吸引外資的優惠政策,鼓勵國內企業積極投資海外,尋求更大的經濟發展空間。同時,由於國際環境複雜多變,中資企業在對外投資過程中遇到了很多風險,其中以一國政治因素帶來的風險最為顯著,我們稱之為政治風險。因此,中資企業有必要充分認識到政治風險的存在,並採取相應的措施加以規避,以保證其投資收益和經營目標的實現。本文採用個案分析法,對一家進入印尼雅加達市的中資企業進行了訪談。內容主要是針對對外投資的動機,進入印尼市場前的風險預判,進入印尼市場後的干擾因素以及對風險規避的一

系列措施,對公司未來前景的預判等。最終得出相對應的結論:對外直接投資是“一帶一路”建設的重要內容;現階段中國對印尼的直接投資雖然發展勢頭良好,但也面臨著諸多挑戰,最顯著的干擾因素便是投資所在國的政治風險,包含國情,社情等;最後,針對想要進入海外市場的新企業,必須對市場進行事先考察,對想要開設的公司有精確定位,對於對外籍員工的管理等。關鍵詞:對外投資 開拓市場 風險預判

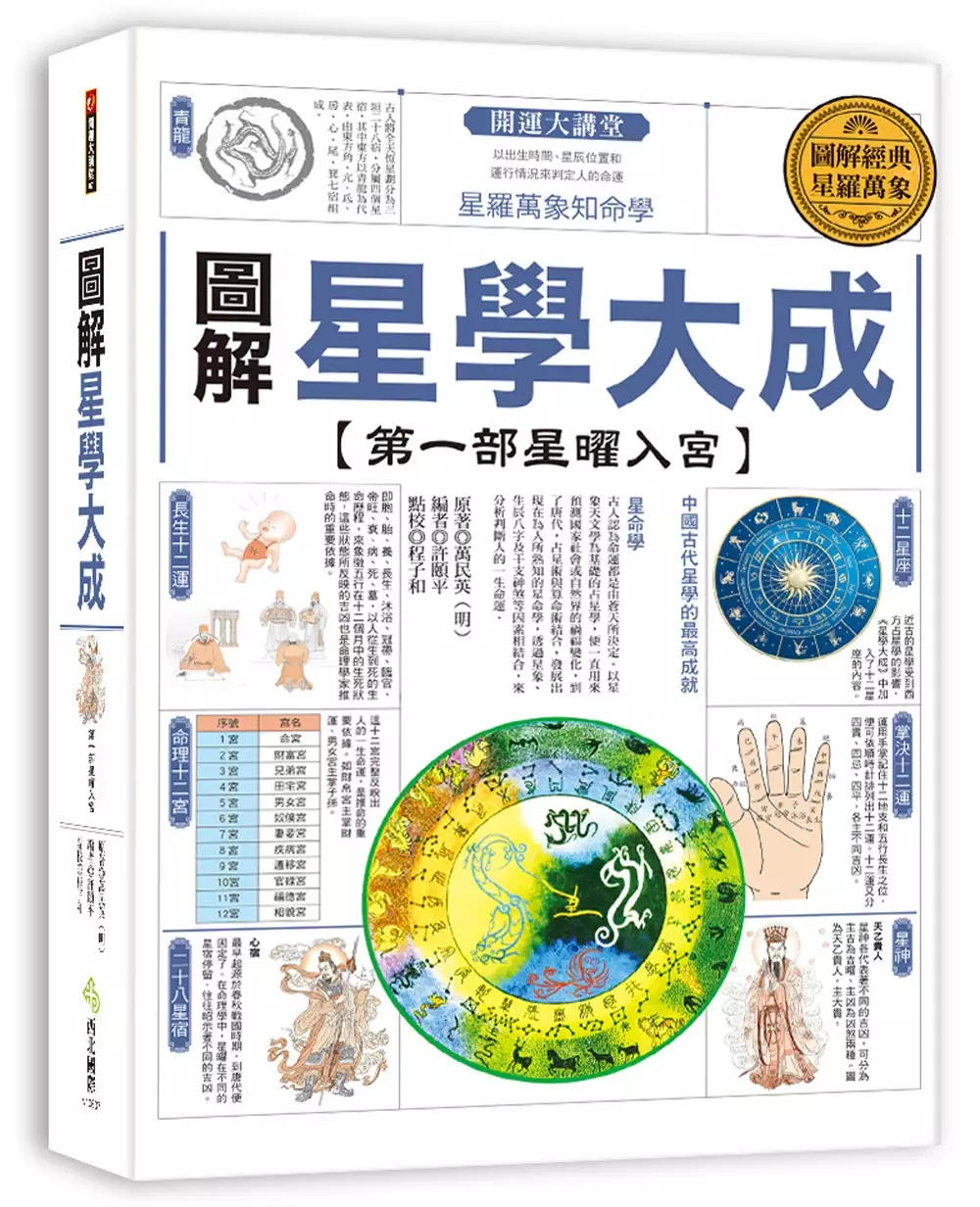

圖解星學大成【第一部星曜入宮】:星羅萬象知命學

為了解決擎天匯 評價 的問題,作者萬民英,程子和 這樣論述:

★★★海外熱銷百萬冊★★★ 中國古代星學的最高成就 奠定現代各式的占卜根基 古人認為命運都是由蒼天所決定。以星象天文學為基礎的占星學便一直用來預測國家社會或自然界的禍福變化,到了唐代,占星術與算命術結合,發展出現在為人所熟知的星學,透過星象、生辰八字及干支神煞等因素相結合,來分析判斷人的一生命運。 作者萬民英精選了明代流傳的星學祕藏珍本,將其匯集成《星學大成》,是《四庫全書》中的重要星學著作,被賦予極高的評價:「其鳩集眾說,多術家不傳之本,實為五星之大全。」 《圖解星學大成》以《四庫全書》為底本,對其進行了精心的點校編輯,還對古籍原文進行白話釋義。此外還以生動易懂的圖解分

析,使讀者能夠在閱讀中對星命學這一傳統文化有更加全面深入的了解。 陰陽五行:是古人對世界和自然的看法,同時也是星命學的基礎理論。元素力量相生相剋交互作用,不斷生成、變化、牽制,如此往復循環。 長生十二運:運用十二地支和五行排列出十二運(長生,沐浴,冠帶,臨官,帝旺,衰,病,死,墓,絕,胎,養)。十二運又分四貴、四忌、四平,各主不同吉凶。 十二星座:星學受到西方占星學的影響,《星學大成》中加入了十二星座的內容。 命理十二宮:這十二宮完整反映出人的一生命運,是推命的重要依據。 星曜神煞 :星神各代表著不同的吉凶,可分為主吉為吉曜、主凶為凶煞兩種。 二十八星宿:古

人將全天恆星劃分為三垣二十八宿,分屬四個星宿。在命理學中,星曜在不同的星宿停留,往往昭示著不同的吉凶。 本書特色 ◎白話圖解:涉及陰陽五行和天干地支、星曜神煞等眾多星學知識。本書用易懂的圖解方式說明,總結原文及白話文,直接抓住重點! ◎理論扎實:本書彙聚古今眾多星學各家各派的理論,去蕪存菁,深入而全面地介紹星學的精華,為讀者打下堅實的基礎。 ◎古文白話全收錄:了解古文精華並作集注加以解說,再搭配白話澈底分析講解,閱讀順暢無礙,力求敘述簡明易懂。

近現代中醫醫療法律研究(1840-2016)

為了解決擎天匯 評價 的問題,作者曾宣靜 這樣論述:

現今醫療觀念與環境受到法律深刻地制約與影響,若要更適切地了解中醫在近現代變遷的歷程,探究中醫與醫療法律改易的互動關係是重要且必要的,因此本文嘗試從中醫醫者角度出發,運用歷史文獻分析之方法,輔以比較研究法及量化統計,進行探究。本文首先追溯晚清以前中醫道德及法律規範思維,作為論述之比較基礎,而後區分近代(1840-1949)、日治時代(1895-1945)以及現代(1949-2016),考察近現代中醫醫療法律形成之緣由與內容,及對中醫存續形成的困境或保障。根據本研究,1929年西醫提出「廢止中醫案」,企圖利用法律廢止中醫,使中醫界意識到法律的重要性,努力爭取中醫在法律上之地位。兩岸分立後,臺灣中

醫雖在法律上獲得與西醫同等之地位,但中醫的特色在法律上仍未獲得較為明確之認可,相較下,大陸〈中華人民共和國中醫藥法〉之頒行,象徵著大陸中醫醫療法律在體現自身規律上的突破。至於醫療刑事責任方面,臺灣之規定與日、韓、德、法等國相近,即醫療刑事責任不以重大過失為限,目前僅大陸明文規定以重大過失為限。臺灣中、西醫界強調醫療刑事責任應「合理化」,希望修法成以「故意或重大過失為限」。臺灣與大陸同屬華人區域,未來是否如大陸地區修訂為「以重大過失為限」需進一步探究。