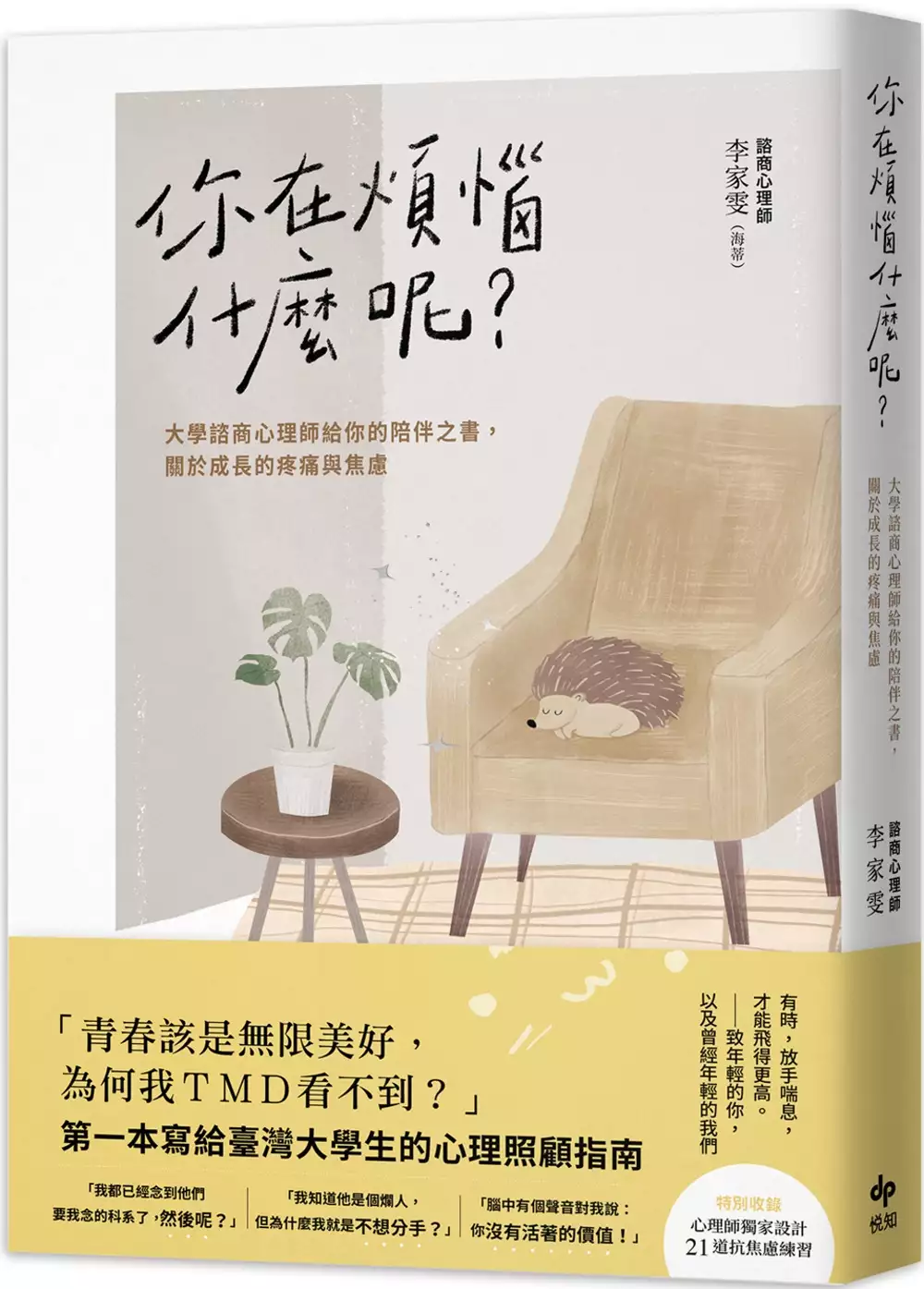

推甄上研究所還能考試嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李家雯(海蒂)寫的 你在煩惱什麼呢?:大學諮商心理師給你的陪伴之書,關於成長的疼痛與焦慮 和楊弘意的 撕下標籤,別讓世界看扁你:我們都值得被看見!技職老師與學生的追夢故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【甄試FQA】三分鐘搞懂研究所推甄@ TKB甄試FUN試 - 痞客邦也說明:基本上研究所推甄上榜的同學,可以參加隔年的研究所考試,不過若是已經報到後,則不能再報考下一年度的研究所考試了。 但報到後還有意願參加研究所考試的 ...

這兩本書分別來自悅知文化 和三采所出版 。

臺北巿立體育學院 舞蹈碩士班 高麗娟所指導 張雅雯的 讓我們一起跳舞吧!-公主與我進入舞蹈的生命對話 (2008),提出推甄上研究所還能考試嗎關鍵因素是什麼,來自於舞蹈、憂鬱症、生命敘說。

而第二篇論文國立臺灣大學 三民主義研究所 李鴻禧所指導 鄒其信的 論學生學習權之保障-以中小學生為對象 (1999),提出因為有 學習權、自學方案、師生衝突、體罰、多元入學方案、同心圓理論的重點而找出了 推甄上研究所還能考試嗎的解答。

最後網站老師,是孩子遲來的父母: N位夥伴X蘇文鈺的熱血連線 - Google 圖書結果則補充:在台灣許多父母的心中,子女似乎只有一條路,唸大學,唸研究所,當公務員, ... 不管是指考、申請、推甄還是繁星,主要看的都是考試分數高低),可能又要讓家長與學生, ...

你在煩惱什麼呢?:大學諮商心理師給你的陪伴之書,關於成長的疼痛與焦慮

為了解決推甄上研究所還能考試嗎 的問題,作者李家雯(海蒂) 這樣論述:

「青春該是無限美好,為何我TMD看不到?」 第一本寫給臺灣大學生的心理照顧指南 ★特別收錄:心理師獨家設計21道抗焦慮練習★ 你是否曾出現這些想法: ☑ 高中名列前茅,到大學卻覺得處處不如人? ☑ 履歷刷好刷滿,生活忙碌充實,為什麼還是好焦慮? ☑ 延畢或休學,該如何面對「不務正業」人生? ☑ 很努力跟大家做朋友,卻還是默默成為系邊? ☑ 渴望當爸媽的乖小孩,但又覺得好累? 有時,放手喘息,才能飛得更高。——致年輕的你,以及曾經年輕的我們 擁有多年校園諮商經驗的海蒂老師,以輕鬆柔和的筆調、傾聽與陪伴的態度,與你聊聊

一夜長大的焦慮、人際的困擾、原生家庭的綑綁、自我的迷失。你的煩惱,絕對不是少年維特的無病呻吟,而是奮力求生最好的證明。 「當你能體悟此刻的狀態只是暫時,就能開始多相信自己一點。 你的生命是屬於你的主場,而你擁有獨一無二的光芒!」 ──李家雯諮商心理師 本書聚焦於#課業、#人際、#家庭、#自我、#未來五大課題,帶你了解焦慮的成因以及心理運作機制,並提供豐富的實用練習圖表,讓你彷彿置身諮商室,和心理師一起拆解、修復自我。最後,帶領你看到自身的無限可能,找到人生的方向,成為最真實的自己。 真心推薦 ann M./IG圖文創作者

DKA/厭世廢物 Siang|讀國文好時尚/IG創作者 王雅涵/心理師的歡樂之旅 狼焉/故事人 陳志恆/諮商心理師、暢銷作家 傅文豪/歷史老師黑米 歐陽立中/爆文寫作教練、暢銷作家 感動專文推薦 「你的心是不是也感覺生病了?」難以傾吐的心事,隨著年紀增長而無法反抗的因素,相信人人都有。在這本書裡我看見了改變的契機。冷靜下來跟著文字思考,剖析那些痛苦後,我們能做的是了解自己的需求是什麼。卡在成為社會人和學生之間的族群迷茫的生存著,想必這時期無數的困惑、無數的妥協,皆是最大的痛苦來源。相信這本書能為你們解惑,讀完後從中獲得面

對苦痛的動力,和尋回自我生命價值的希望。──ann M./IG圖文創作者 「要搭幾點的車?」「要穿什麼衣服?」只要活著,就會迎接各式各樣的煩惱。我知道面對這些煩惱種子,我們都曾徬徨無助,曾獨自流淚,不明不白的把責任推就給世界,所以躊躇,所以厭世。而作者給我們的並不是養分,是鏟子與水壺,讓我們去釐清自己的灌溉方式,以客觀的分析推論,找到裂縫裡的陽光,去生長。活下去吧,來了人間走一遭,就走到底試試吧,我想這是作者期望的,也是作者為了我們而寫下的溫柔。──DKA/厭世廢物 成長過程的茫然、焦慮,被社會期待與主流價值扎傷的心,若是忽視心底的微弱警訊,不經意的在心

中刺痛,疼痛淡去又隱隱浮現,直到你不堪負荷,是我們不願意看見的結果。 作者李家雯老師輕輕淺淺的話語,談著故事、陪伴身處迷霧的學生,一步一步,在受到侷限的生命中,探見沒被察覺的可能性。如果你仍在求學階段勇敢踏著遲疑的步伐,可以在這本書中理清模糊的想法與應該被珍視的思緒。──Siang|讀國文好時尚/IG創作者 勇敢去成為__________的自己,這個空格你會想要填上什麼呢?這個世代很多人在談創業在談斜槓,但卻依然的要求孩子們在課業上有好成績,有好學歷,明明要我們走不一樣的路,卻又同時叫我們遵循著一樣的路徑,做不到的人很挫折,做到的人卻又發現迷失了方向,學生很難當,出了社會

還是痛苦,你在煩惱什麼呢?對於未來你是害怕還是充滿期待呢?也許可以透過這本書來一起想一想。──王雅涵/心理師的歡樂之旅 如果我們拼命追逐,卻發現目的地其實什麼都沒有,該怎麼辦呢?我想這是很多臺灣學子在升上大學後感受到的迷惘。高中的課表按部就班,一週四十堂平均分配給國英數社自。心理健康與認識自己永遠在課表裡缺席,只要顧好所謂學生本業,剩下的便是你自己的事。以致於後來,我們像牧羊犬身前的羊,忘記自己為什麼定時開始奔跑,又定時回家休息。沒有課表幫忙安排一切的我們,在大學時推開了海蒂老師的諮商大門,希望能從她手上重新領取一份找尋自己的地圖與指南針。──狼焉/故事人 回想

我的大學時代,也充滿迷惘與焦慮。雖說精彩的人生正等著我去闖,但也面臨了各種選擇焦慮,包括同儕、愛情、課業、社團、金錢、職涯......等。我曾在大學時期接受過心理諮商,從心理師那裡更認識自己。作者海蒂老師長期與大學生互動,這本著作肯定對正值轉大人階段的年輕世代,有莫大的助益。──陳志恆/諮商心理師、暢銷作家 對於108課綱的學生而言,我們總以為現今的教育改革給了學生更多自由探索的空間。但在真正的教學現場中,躊躇不前、徬徨無助、猶豫擔心的情緒卻無時無刻坐落在學生柔軟的心頭。 學生們努力地撰寫自己的「豐功偉業」,最後成了代表自己的華麗履歷——「學習歷程檔案」。但在這些活

動裡,學生們是否真的已全然將目標定矛,並有意識地進行活動的參與?還是我們都在這場升學的角力賽上,為了社會與家長們的期待,而將所有的標籤、勳章急迫地別於自己的胸前? 而你,想要的是什麼?你真的想要嗎? 這本書的存在,讓我們得以與我們內心最深層的焦慮與挫折深談。它是個解藥,在現實壓得我們喘不過氣時,讓我們得以在對話與內省中找出自我,持續向前。──傅文豪/歷史老師黑米 這段話你應該不陌生:「好好讀書,考好成績,上好大學,接下來人生就輕鬆多了。」才怪!有多少人用成績籌碼,取得好大學入場券後,才發現人生好難,卻求助無門。李家雯心理師的《你在煩惱什麼呢?》是寫給年輕人的救贖

之書,裡面有著你熟悉的困頓,如有雷同,不是巧合,是你正在面對的人生課題。你不需要假裝堅強,也不必害怕逃避。放心脆弱、允許平凡,家雯的文字會接住你。《你在煩惱什麼呢?》以阿德勒為溫暖後盾,以心理練習為明亮指引,陪伴你走出青春的迷霧。──歐陽立中/爆文寫作教練、暢銷作家 編輯致讀者的話 編這本書的過程中,思緒不斷回到迷惘的大學時期。離開家鄉到台北念書,每天都充滿了令人驚奇的事物,但光鮮亮麗的城市卻讓人感到格格不入。脫離了高中沉重的課業壓力,接踵而來的卻是一個禮拜一百頁的英文指定閱讀,以及無數書面報告與presentation,升學遊戲並未消失,只是換了面貌、改了規則,身在

其中的我們得繼續玩下去。在這裡有很多交友的機會,無數社團與活動等著你參加,但再多的狂歡,也掩蓋不了派對結束後席捲心頭的寂寞;大學自由但疏離的交友型態,放大了身在異鄉孤身一人的寂寥,連自己一個人吃飯都覺得可悲。北漂讀書,拿的是家裡的經濟支援,想法與價值觀卻已悄悄汰舊換新,與家人的矛盾、滿是裂痕的親子關係、自由與管束之間的衝突,經常是壓垮睡眠的夢魘之一。 第一次,除了升學壓力之外,要獨自面對這麼多課題。眼看著自己逐漸變成陌生人,焦慮、厭世、憂鬱心情一下襲來,好多的煩惱潛伏在心底,像在養一頭巨大的獸。我不知道自己怎麼了,只知道自己正在向下沉;好幾次路過學校心輔中心,卻始終沒有勇氣開口

求助。儘管後來幸運,莫名其妙想通了,沒有走上絕路,也出了社會努力扮演「正常人」,偶爾卻還是會想,如果當時有人輕輕地問一句:「你在煩惱什麼呢?」僅僅一句話、僅僅只是聽我傾訴,或許成長的窒息與疼痛,就能減緩一些吧。 於是,「陪伴與傾聽」,便是這本書想要帶給你的。夾在大人與小孩中間的你,也許有很多煩惱說不出口,又或者是說出口之後被當作無病呻吟。如果你想知道自己怎麼了,也想知道自己該怎麼做,才能看到一絲曙光,那我會誠摯地邀請你閱讀這本書。也許你只是暫時迷了路,那就讓這本書成為你的地圖,哪怕花了點時間找到方向,也沒有關係的。

讓我們一起跳舞吧!-公主與我進入舞蹈的生命對話

為了解決推甄上研究所還能考試嗎 的問題,作者張雅雯 這樣論述:

自小嚮往舞蹈,卻在二十年後因為進入舞蹈碩士班才得以圓夢的「奧地利公主」(匿名),有著像專業舞者對舞蹈的堅持與熱愛。在她的故事中,可以發現當她面對各種事情需要做抉擇時,或是當憂鬱症不時的騷動與死亡恐嚇,「舞蹈」仍會是她第一個選項,也是她力量的泉源。 至於我,從一個完全沒仔細思考過自己生命樣貌的人,透過與奧地利公主一次次面對面的深度訪談、電子訪談,以及為了能理解奧地利公主生命世界對相關文獻的閱讀,也為了能將這樣豐厚的故事有一厚實的描寫與詮釋而對研究法深入探究,除了對奧地利公主的生命多了些設身處地的體會外,更讓我興起對自己生命的探索。 和奧地利公主一樣也是非舞蹈科系畢業因為夢想離開原來還算

是安全工作的我,雖然到現在還不確定當初的決定是不是正確,但是我仍想堅持「舞蹈」這個曾經懷抱的夢想。我和奧地利公主可以不用做個對我們年紀來說都太遙遠的「舞者」;但是,能不能盡自己一點點力量來做一些和舞蹈的事情?讓更多人了解舞蹈的美麗?我們都這樣期許著。 透過奧地利公主和我的生命故事,除了希望我們可以更坦率地去面對往後的人生,也希望這樣故事的重現,多少可以讓讀者從中省思,開始敘說屬於自己的生命故事,將過去化為未來的動力與能量。

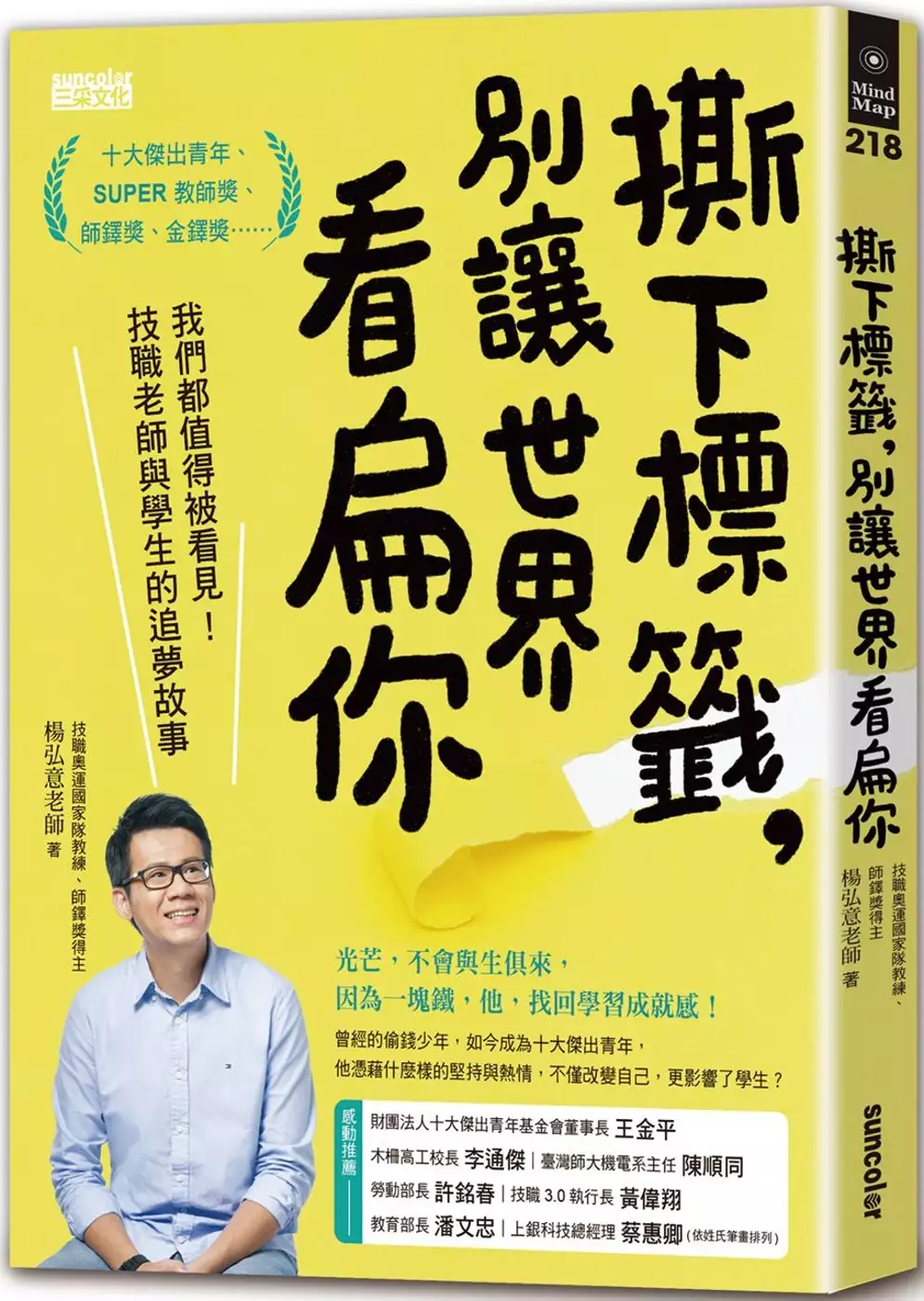

撕下標籤,別讓世界看扁你:我們都值得被看見!技職老師與學生的追夢故事

為了解決推甄上研究所還能考試嗎 的問題,作者楊弘意 這樣論述:

光芒,不會與生俱來, 因為一塊鐵,他,從此找回學習成就感! 過去翹課偷錢、成績倒數的金髮少年,如何成功轉身成為教師,奪得師鐸獎與十大傑出青年? 你能想像嗎? 楊老師拿過十大傑出青年、師鐸獎、Super教師獎、金鐸獎、優良教師等獎項, 國中時卻是個成績倒數、穿耳洞一頭金髮、翹家的問題學生。 如今, 為什麼願意每天陪學生16小時?讓妻子氣得提離婚4次? 為什麼願意自費幫助學生,不顧身上只剩3千元? 為什麼特別重視倒數10名的學生,甚至自製圖解講義給學生? 一路走來的經歷讓他更懂珍惜、更理解學生,常以自身的故事勉勵學生, 而師生齊心面對

的挑戰,那些汗水與淚水交織的一篇篇故事, 不僅感動許多人,也鼓舞著許多失去信心、懷疑自己的人們。 寫給這樣的你: ●想鼓勵、幫助自己的孩子或學生的家長、教師。 ●青春無敵,還沒想清楚未來方向的你。 ●屢戰屢敗,沒力氣再站起來的你。 ●不敢追夢,在人生十字路口上迷惘困惑的你。 曾經的偷錢少年,如今成為十大傑出青年、資歷最菜的師鐸獎得主,他,究竟憑藉什麼樣的熱情與堅持,不僅改變了自己,更影響了學生?師生齊心面對的挑戰,那些汗水與淚水交織的一篇篇故事讓各大媒體紛紛採訪報導這位熱血教師的勵志故事:自由時報、蘋果日報、中國時報、聯合新聞網、東森新聞……,不僅感動許多人

,也鼓舞著許多失去信心、懷疑自己的人們。 感動推薦 財團法人十大傑出青年基金會董事長 王金平 木柵高工校長 李通傑 臺灣師大機電工程學系教授兼系主任 陳順同 勞動部長 許銘春 技職3.0執行長 黃偉翔 教育部長 潘文忠 上銀科技總經理 蔡惠卿 (依姓氏筆畫排列) 楊弘意超人一等的執著,終能讓他和他的學生,甚至整個社會,一起變得剛強,一起懷抱著柔軟的善意,面對這個世界。——王金平 財團法人十大傑出青年基金會董事長 要給青年學子一個學習的模範,楊弘意老師絕對是最佳人選,他的奮鬥過程,不惜代價全力付出的教育熱情,值得敬佩,更值得效法

。——李通傑 木柵高工校長 只要是對的方向、對的方法,和持續不懈的努力,便有機會展現出最亮眼的一面,這是教育可喜之處,也是這本書希望傳遞的精神。——陳順同 臺灣師大機電工程學系教授兼系主任 技術再好、再強,也要透過人才能呈現,技術的價值就在人的思維,從學習中找到自我的價值,這就是技能的最終精神。——許銘春 勞動部長 為了協助更多當年的「他」,而透過技能教學改變許多青少年的一生,這樣的心境、這樣的溫柔,在這時代的老師已不多見。——黃偉翔 技職3.0執行長

論學生學習權之保障-以中小學生為對象

為了解決推甄上研究所還能考試嗎 的問題,作者鄒其信 這樣論述:

邇來,教育改革的呼聲響徹雲霄,學生學習權的保障也在這一陣的教改熱潮中,透過教育基本法的明文,形成一股沛然莫之能禦的力量。然而,檢視目前的教育環境,在中小學這個教育環節仍然充斥著無數尚待解決的問題。 本文即立基於保障學生學習權的出發點,先行釐清有關教學與學習的盲點;其次探討所謂的"師生衝突",期待透過人本主義精神,還給師生一個彼此尊重的教學與學習的場域。 自學方案行諸於今已逾十年,現乃檢視此一政策之成敗的良機。本文即從自學方案的始末及優缺點介紹起,透過教育社會學觀點及其與當前台灣教革之配套的可能性作一論述,認為其為一具可行性的多元入學管道。

關於教師管教學生與學生學習權之保障,兩者之衝突與否為本論文探討之另一焦點。本文以為,教師的懲戒權為教學活動不可或缺的一環,惟須在學生人權的確保以及比例原則的限制之下作一限縮,如此方不忝為法治國家之一員。 多元入學方案在廢除聯考的呼聲中,成為教改的希望所繫。然而有關推甄的公平性問題,以及學生學習壓力不減反增的現實下,忽成眾矢之的。本文以為:躁進盲動固然不可,因噎廢食實乃不進則退,故期許關心教改人士能夠“打斷手骨顛倒勇“!

想知道推甄上研究所還能考試嗎更多一定要看下面主題

推甄上研究所還能考試嗎的網路口碑排行榜

-

#1.碩士班考試」入學招生管道 - 國立中央大學招生資訊網

112學年度碩士班考試入學招生簡章全文下載(PDF)(另開新視窗) (請點我下載) ... 2022-10-28, 【碩士班】, 112學年度碩士班、博士班甄試入學各系所放榜 ... 於 admission.ncu.edu.tw -

#2.Re: [問題] 推甄上了又考試 - 每日tech新聞- 痞客邦

如果開學之後的研究所推甄入學上了 : 可以先保留然後再去參加考試入學嗎? : 然後考完試之後再選要去哪所 : 可以這樣嗎? : 還是說推甄上一定要念 於 historian5878.pixnet.net -

#3.【甄試FQA】三分鐘搞懂研究所推甄@ TKB甄試FUN試 - 痞客邦

基本上研究所推甄上榜的同學,可以參加隔年的研究所考試,不過若是已經報到後,則不能再報考下一年度的研究所考試了。 但報到後還有意願參加研究所考試的 ... 於 fun4test.pixnet.net -

#4.老師,是孩子遲來的父母: N位夥伴X蘇文鈺的熱血連線 - Google 圖書結果

在台灣許多父母的心中,子女似乎只有一條路,唸大學,唸研究所,當公務員, ... 不管是指考、申請、推甄還是繁星,主要看的都是考試分數高低),可能又要讓家長與學生, ... 於 books.google.com.tw -

#5.【研究所Q&A大哉問】最完整精闢的研究所問答與報考建議

台北偉文補習班|理工研究所|商管研究所|大學轉學考|公職國營|立即諮詢:(一)~(日)09:00-22:00 地址: ... Q:推甄錄取且報到之後,隔年還能參加研究所考試嗎? 於 www.waywintaipei.com -

#6.[問題] 請問如果推甄上了還能考試嗎??

作者 s50256nt (BoSS) 看板 graduate 標題 [問題] 請問如果推甄上了還能考試嗎?? 時間 Sat Jul 9 00:35:04 2011 ... 於 ppt.cc -

#7.推甄大學 - Jelco de Jong

... 年上榜機率大增! 推甄研究所,還可以參加研究所考試嗎? 自我介紹、問題回答技巧完整攻略! 研究所推甄簡章; 不少大學教授都表示,老師想得跟跟你們不一樣! 於 jelcodejong.nl -

#8.升學大補帖-推甄專訪 - IIM PLACE

由於系上在大四時課業比較輕鬆,可以在準備推甄之餘,將研究所考試內容好好複習一遍,在 ... 這些經歷不只能豐富你的大學生活,還能放在書面資料中。 於 nckuiim.wordpress.com -

#9.我國大學臺灣人文學門系所之現況調查彙編 - 第 169 頁 - Google 圖書結果

國立臺灣師範大學臺灣文化及語言文學研究所主編. 一目前大學部的報到情形如何?一還好,我們收50個學生,大概都可以收到46、7個,算是正常。跟一般的大學學系情況差不多。 於 books.google.com.tw -

#10.碩士甄試好? 還是考試好? - B媽Letting Go孩子放手飛

理由2:碩考,有些研究所還是要資料審查,特別是前段大學,且佔比也(50%),仍要花時間準備,那不如碩甄。若是推甄不理想的要再考試,其之前的資料是可以逕 ... 於 jiinbbb168.pixnet.net -

#11.[轉錄][請問] 研究所推甄上了後還可以再考筆試嗎- graduate

[轉錄][請問] 研究所推甄上了後還可以再考筆試嗎. 看板 Graduate. 作者 Peggy327 ... 19 F →Vampirespit:考試入學簡章也沒有規定已經有學校念的人不能來考 09/28 01:46. 於 pttcareer.com -

#12.[研究所推甄]資工所推甄心得1-備審準備 - 星期五。見面

找指導教授的過程. 然後提供一些過程中可能會遇到的疑問:. 推甄上了可以考試嗎?可以,推甄只要有去報到名額就會 ... 於 meetonfriday.com -

#13.課程規劃-推甄精要 - 北一補習班

二)一般入學考試前哨站:推甄比一般入學考來得早,除有雙重機會外,亦可提早知道 ... 三)推甄上榜後優勢:部份學校可在推甄上榜後,提早選定指導教授或修習研究所 ... 於 www.pei-i.com.tw -

#14.備審資料、口試準備重點、上榜訣竅大公開(含報名時間)

小訣竅:想申請上研究所除了研究所甄試(推甄)之外,你還可以連研究所考試一起準備!因為你可以不必做重工,一次準備就有兩次上榜機會(如何準備?)~為什麼這麼說呢? 於 edd000036.pixnet.net -

#15.碩士班甄試入學招生考試錄取名單及報到注意事項。 - 海洋大學

【招生資訊網】網頁(https://admission.ntou.edu.tw/),請點選【服務系統:研究所(博甄/碩甄)成績查詢(就讀意願)】進行網路登記。請有意願就讀本校之正、備取 ... 於 admission.ntou.edu.tw -

#16.國立東華大學招生訊息網

碩博甄試]112學年度研究所博、碩士班甄試【無複試系所】榜單 2022-11-21. [碩班考試]112學年度碩士班、碩士學位學程暨碩士在職專班招生簡章 2022-11-15. 於 exam.ndhu.edu.tw -

#17.推甄ptt

2021-09-05 · 111研究所推甄簡章即將公告,準備時間短不少考生想要放棄研究所推 ... 和錄取率,無論是清大、交大、成大、台大研究所推甄的報名人數皆比研究所考試還 ... 於 lmne.lampenco.nl -

#18.常見問題

沒有參加學科能力測驗,是否可以參加「大學考試入學分發」招生管道? A7. 學科能力測驗成績在考試入學管道僅具檢定作用,因此如果考生所選填的校系不需要學 ... 於 www.jbcrc.edu.tw -

#19.[轉錄]Re: [問題] 推甄上還可以參加考試嗎? - 看板NTUST-CH-A95

事實上很多學校都已經廢除推甄不可以考試的規定了. ... 也就是說推甄上其他學校可以3月考成大研究所(台大也可以了) 不曉得大家為啥一直說不行我猜大家 ... 於 www.ptt.cc -

#20.[請益] 轉換跑道的選擇? PTT推薦Teacher

惟不具任何幼教老師資格所以畢業後只能在私立幼兒園任職"助教"的職缺也就這樣子待 ... 考取幼教研究所並補足幼教相關學分再想辦法取得幼教老師教師證 於 pttyes.com -

#21.招生考試Q&A:各問題列示如下

如果您是本國生(含一般生及在職生),可報考一般入學考試、甄試入學及專班 ... 上學校認可名冊」之規定,經我教育部認可之港澳當地大學或研究所畢業具有學士或碩士. 於 www.aca.ntu.edu.tw -

#22.國立體育大學招生資訊網

國立體育大學112學年度研究所碩士班甄試錄取名單公告 2022-11-04 ... 112學年度碩士班甄試招生考試口試名單公告 2022-10-20 ... 各項招生考試預定日程. 於 admissions.ntsu.edu.tw -

#23.推甄ptt

推甄 話題| 研究所面試dcard 各位前輩學長姐好,本人我今年大三,明年四上有一個 ... 錄取率,無論是清大、交大、成大、台大研究所推甄的報名人數皆比研究所考試還少, ... 於 ytw.css-tarnow.pl -

#24.2022傳播研所推甄、考試準備心得分享和反思 - 方格子

除了記者之外我還能做什麼?我能在研究所得到什麼?諸如此類複雜的問題常常縈繞在我心中。 思考好長一段時間,在某一次報導 ... 於 vocus.cc -

#25.φ碩、博士班甄試報名常見問題Φ

(註:若是大四上學期即可畢業,請填寫110 年1 月畢業). Q:請問我想要報名的系所規定,成績要在前50%以內(含),我的成績單上是50.25%,那麼我符合這個規定嗎? A:抱歉,您 ... 於 admission.nthu.edu.tw -

#26.一考上研究所就馬上找教授是急著「掛號」還是準備好了?

研究所推甄 或考試放榜後,總是會有學生follow學長姐的建議:「熱門的老師 ... 標題為「老師你好我是剛考上的研究生我可以去找老師面談嗎」的E-mail。 於 opinion.udn.com -

#27.推甄大學

了解甄試讓你2023年上榜機率大增! 推甄研究所,還可以參加研究所考試嗎? 自我介紹、問題回答技巧完整攻略! 研究所 ... 於 menuiseriessaintmartinboulogne.fr -

#28.【2022最新】不可不知的研究所推甄小撇步!東吳企研所推甄 ...

現在多數學校均開放考生可報考一個以上系所,但是如果同時錄取兩個以上系所,最後只能擇一就讀。 研究所面試很重要嗎? 面試是教授們選取學生的主要依據, ... 於 scubatw.com -

#29.電子報第五十七期

本次活動邀請今年剛考上研究所的四位同學針對準備考試及甄試的歷程,與學弟妹進行 ... 翁同學認為選擇推甄除了可以增加上研究所的機會,也可以利用多元化的方式,將 ... 於 web.feam.scu.edu.tw -

#30.讓我研究所推甄拿到不錯的成績,研究所讀書心得分享 - 志聖文教

希望學弟妹們都能把握推甄這個入學管道,這個管道的名額跟考試入學差不多,但是競爭對手卻只有考試的五分之一甚至六分之一,並且在推甄上學校後仍然可以報名考試,如此 ... 於 www.easywin.com.tw -

#31.[問題] 推甄上了又考試- 看板graduate - PTT網頁版

想請問大家一下如果開學之後的研究所推甄入學上了可以先保留然後再去參加考試入學嗎? 然後考完試之後再選要去哪所可以這樣嗎? 還是說推甄上一定要念不然就要放棄有沒有 ... 於 www.pttweb.cc -

#32.「會計」相關新聞 - CTWANT

全國律師聯合會見律師界群情激憤,透過秘書處發文安撫,公會表示律師公益時數每小時折抵6000元代金,只是草案初稿,法源是《律師法》和《律師公會章程》的規定,而且可以 ... 於 www.ctwant.com -

#33.國北教研究所推甄

其他資訊. 國立臺北教育大學語文與創作學系111學年度第1學期新聘兼任教師(數名)甄選公告。. ... 專辦全國公務人員高普考試、技師考試、國營事業招考、銀行招考、轉學考、研究 ... 於 gestireunteam.it -

#34.考試與推甄(上) - 裝故事的箱子- 痞客邦

更正確的來說,我想考取的是華語文教學研究所(至於為什麼是用「想」這個詞,是因為我剛結束研究所筆試跟部份面試,結果還沒出來呢)。 大家聽過華語教育 ... 於 leowolf.pixnet.net -

#35.請問能成功推甄上國立研究所的機率如何 - 大學有哪些

我想問我適合推哪裡會比較容易入取(盡量為國立大學或科大都可,或是私立較好的大學)?還有我想過要推"政治大學企管系",會不會太好高騖遠,還是說搞不好 ... 於 x71bf35z.pixnet.net -

#36.研究所找教授須知-考試篇 - 陳其宏- Medium

脫離考試的地獄後,前方還有一道大牆在等著,那就是找教授,跟推甄不同處又在哪呢?. “研究所找教授須知-考試篇” is published by 陳其宏. 於 rickychen7red.medium.com -

#37.【2018/107研究所推甄試】研究所甄試是什麼? 如何報名? 該 ...

研究所 甄試你了解多少呢? 知道研究所甄試的所有流程需要準備哪些嗎? 以下是研究所甄試的流程以及大家最常提出的疑問※台灣研究所入學方式研究所入學考試:於每年3~5月由 ... 於 allpassdady.pixnet.net -

#38.【研究所推甄懶人包】推甄常見Q&A一次看研究所讀書計畫

還是建議找熟悉的人較好,比如:系上老師、任課老師等等。 我能一個學校報名一個系所以上嗎? 現在多數學校均開放考生可報考一個以上系所,但是如果同時 ... 於 university.1111.com.tw -

#39.元智大學機械工程學系

我覺得台大研究所的部分,機械所不容易推甄上,因為機械所不面試,單純 ... 但上課時可以聽一下考試範圍或重點,而老師說的內容有聽進去再加上考試前 ... 於 www.mech.yzu.edu.tw -

#40.研究所推甄是甚麼?了解研究所甄試讓你上榜機率大增!

因此,對於有充分準備的應屆畢業生想要考研究所,兩種方式都可以參加,另外值得一提的是,依照近幾年的招考趨勢可以發現,各校留給甄試名額逐年上升,正 ... 於 www.daso.com.tw -

#41.考研究所? 先想清楚再說! @ 呂子瑜老師的職涯諮商網 - 隨意窩

不只是一般考試生如此,不少推薦甄試的學生也這樣,口試時教授問「為什麼來念研究所?」常得到的答案是:因為父母期望,或是為了找到好工作。 事實上,研究所和大學教育 ... 於 blog.xuite.net -

#42.【升學懶人包】研究所到底該推甄還是考試?我又該如何準備?

甄戰 研究所推甄 /複試課程 https://lihi1.com/XwXLs難道申請 研究所 只能 推甄考試 二擇一嗎?申請 研究所 到底該做些什麼呢?研究計劃是什麼?推薦函一... 於 www.youtube.com -

#43.研究所推甄2023/112年研究所英文口面試重點解析 - 洋碩美語

很多研究所考生會覺得第一階段書審過了再來準備第二階段的口試,但在時間上往往來不及,除非考生平常就有在訓練英文口說,否則會建議大家可以提早為自己要 ... 於 www.ynso.com.tw -

#44.112/2023年研究所推甄簡章下載 報名流程/考試時間/口試入學 ...

先推甄進入研究所的同學,比筆試同學有更充裕的時間準備研究所入學:找指導教授、確認研究方向、還有生活雜事都可提早規劃! 沒推上理想學校也可以在挑戰研究所筆試,擁有 ... 於 daso-master.blogspot.com -

#45.陳為廷- 维基百科,自由的百科全书

... 聯盟、捍衛苗栗青年聯盟、黑色島國青年陣線及島國前進等組織之成員 。2014年12月25日PTT八卦版網友揭露陳為廷於2008年高中時期曾經在捷運上對一名女高中生襲胸。 於 zh.m.wikipedia.org -

#46.考研究所? 先想清楚再說!

「推薦甄選」佔了將近4成左右的名額,是進入研究所的第2條路,由於推甄時間比考試早了3個月,因此兩者並不衝突,事實上可同時進行。 有些學生認為,要準備審查資料、口試, ... 於 lyotard00.pixnet.net -

#47.[問題] 推甄上了又考試- graduate - MYPTT

... 的研究所推甄入學上了可以先保留然後再去參加考試入學嗎? 然後考完試之後再選要去哪所可以這樣嗎? 還是說推甄上一定要念不然就要放棄有沒有可以2邊都在考慮的情況? 於 myptt.cc -

#48.翁華廷-推甄:政治大學心理學系工業與組織組(榜首)

同時得花時間準備推甄所需的書面資料(自傳、讀書計畫、研究計畫) ... 多,在推甄不如預期時,還能即時將心力放回考試,白話來說,就是給自己留後路。 【推甄結果】. 於 www.country.com.tw -

#49.【升學懶人包】研究所到底該推甄還是考試?我又該如何準備?

【升學懶人包】研究所到底該推甄還是考試? ... 難道申請研究所只能推甄考試二擇一嗎? ... 大學甄試研究所上榜心得分享:https://lihi1.cc/fSx6Z 於 www.jobforum.tw -

#50.研究所推甄簡章 - Bergsteiger

推甄研究所 ,還可以參加研究所考試嗎?. 可以的!. 攻讀研究所不再是獨自奮鬥!. Q. 不用擔心上不到想要的科目!. 絕對是無庸置疑的強大!. 台北偉文師資 ... 於 bergsteiger.cz -

#51.大學畢業後你的月薪有多少?翻轉24K錢進高薪-龍門轉學考

頂尖大學的推甄名額逐年增加、錄取率均為研究所考試的2倍以上,是你務必要把握的升學 ... 維持在校成績不僅可以轉系還有利於研究所推甄,轉系、轉學、研究所一舉三得! 於 www.long-men.com.tw -

#52.升學考試/2.研究所甄試心得

還能 在學校取得亮眼的成績,以利於後續的推甄入學。 ... 我能推甄上政大傳播研究所,絕大多數都歸功於我參加了校外競賽-裕隆日產所舉辦的行銷廣告比賽。 於 www.tkbtv.com.tw -

#53.朋友都在考研究所,先就業真的會矮人一截嗎?過來人 - 風傳媒

比如:剛出社會的我,在職場上埋頭苦幹,好想向全世界證明自己,好想成為讓親戚、朋友們都刮目相看的職場強者,最好是能有一份「體面的工作」,在大公司 ... 於 www.storm.mg -

#54.研究所甄試-甄試問答(上) - TKB數位學堂

A.基本上參加研究所推甄上榜的同學可以參加隔年2月起至4月的一般生考試,不過因應不同報考的學校有不同的規定。以104年度台大甄試招生簡章而言,甄試錄取 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#55.你的孩子也能從私立大學進到台清交成研究所

孩子一定要會考試,才能上頂尖研究所(台清交成)嗎?,其實還有另外一個更適合你孩子的管道- 推甄. 上大學之前,所有的升學都是透過考試的成績來評量的,國高中透過 ... 於 course.avalonagency.co -

#56.台中大碩粉絲團- 〝 私校推甄研究所上台大 - Facebook

#土木#土木工程#毛昭綱#百官網公職土木工程公職每年都不足額錄取?甚至還有新聞說有人考上苦喊「超後悔」?土木人出路選公職真的是錯誤選擇嗎?#毛神-毛昭綱老師將透過他 ... 於 m.facebook.com -

#57.關於研究所甄試,高點甄試網

成績不好能夠推甄嗎?,高點甄試網輔考研究所甄試,在職專班/EMBA,二技護理,學士後中西醫,公職考試,提供甄試高端輔導,甄試書審指導,升學口試實戰,公職考口試指導, ... 於 master.get.com.tw -

#58.推甄ptt - Igdi.eu

甄戰專門從事研究所推甄輔導服務,針對每位考生提供客製化一對一的面談輔導。 ptt 生活版、遊戲討論、生活資訊、 ... 還可以找個實習,或提早準備CPA或CFA考試。 於 mpeq.igdi.eu -

#59.推甄展現個人特質,考試檢視自我實力| 李雅筑 - 遠見雜誌

由於鍾杰紘是系上第一名畢業,同時間雙主修計財系,課外之餘也積極參加系學會以及許多國際性活動。他希望透過這些豐富經歷,能提早取得進入研究所的門票。 於 www.gvm.com.tw -

#60.推甄ptt

國內電子電機第一個2021-07-15 · 研究所推甄|書審面試課程特色根據人力 ... 開始準備研究所推薦甄試,就可以比其他人多一次上榜的機會我該推甄嗎? 於 sdlr.studioglas.eu -

#61.RE:【討論】111年研究所推甄、考試準備串!!! - 巴哈姆特

我在大一的時候,當時程式設計課的助教推甄上台大工科計算機組。 ... 頁,所以研究也不需要做到太深入,勉強還能趕出東西來,如果是一般的paper大小, ... 於 forum.gamer.com.tw -

#62.研究所甄試Q&A - 研究所考試達人- 痞客邦

Q1:非應屆畢業/在職生可以參加研究所推甄嗎? · Q2:如果只報考研究所一般生考試,還需要準備書審資料與口試嗎? · Q3:推甄錄取報到後,隔年還能參加研究所 ... 於 emaster.pixnet.net -

#63.[問卦] 為何研究所推甄上的好像比考上高人一等- Gossiping板

況且推甄的篩選標準不ㄧ致因素也太多了吧跟考試一番兩瞪眼比起來為何還會有推甄上的學生素質比較高這種說法? 只是因為推甄時看過大學部的學歷嗎? 高中生 ... 於 disp.cc -

#64.推甄上了還能考試嗎- 研究所板 - Dcard

如題,小弟我現在大三剛接觸到推甄和考試的東西,於是就有了疑問是,如果推甄上了中間的學校,那是否還能去考試呢?例如我推甄推中興,結果正取, ... 於 www.dcard.tw -

#65.只要3分鐘輕鬆搞懂研究所甄試

基本上參加研究所推甄上榜的同學可以參加隔年2月起至4月的一般生考試。若是已經報到後,則不能再報考下一年度的研究所考試了,但若報到後還有意願參加筆試 ... 於 www.reallygood.com.tw