捷運松山站4號出口的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪寫的 圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張) 和赤瀬達三的 和設計大師一起逛車站:從動線、空間到指標,每個小地方都有趣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【捷運松山站】松山站平面圖、出口位置、首末班車時間、電話也說明:車站 代號, G19 ; 地址, 105057臺北市松山區八德路4段742號 ; 詢問處位置, 近出口5 ; 無障礙電梯位置, 1.出口電梯: 出口3(松山區行政中心左側) 出口5(八德路4段近松山國小 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和如何所出版 。

國立東華大學 特殊教育學系 楊熾康所指導 陳冠宇的 台北捷運系統無障礙設施現況之研究 (2015),提出捷運松山站4號出口關鍵因素是什麼,來自於台北捷運、行動不便者、無障礙設施、勘檢。

而第二篇論文國立臺北教育大學 數位科技設計學系(含玩具與遊戲設計碩士班) 范丙林所指導 鄭傅儀的 構建車站編碼即時尋路查詢系統之APP -以台北捷運系統為例 (2014),提出因為有 台北捷運、地鐵系統、尋路行為、車站編碼、APP的重點而找出了 捷運松山站4號出口的解答。

最後網站據點資訊查詢 - 統聯客運則補充:捷運行天宮站 · 捷運行天宮下客站 · 台北大學(台北校區) · 台北大學(台北校區)下客站 · 松山機場(下客站) · 松山機場 · 南港轉運站 · 南港轉運站(下客) · 捷運景美站.

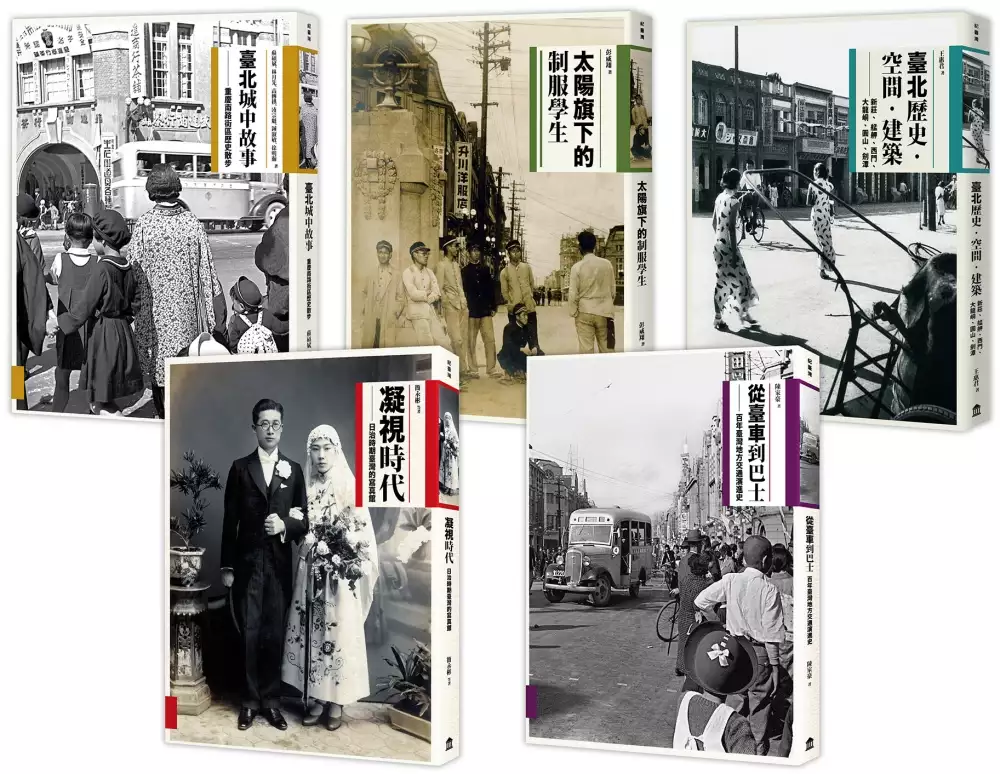

圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張)

為了解決捷運松山站4號出口 的問題,作者簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪 這樣論述:

圖說台灣史, 用影像和文字記錄台灣的過去與現在 ※隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張※ 套書共五冊。 ★《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》 乘著寫真館的時光機遨遊臺灣, 從寫真了解臺灣,重建昔日生活場景與共同記憶。 ◆在日治時期的臺灣,由於攝影技術和文化的普及,寫真館(照像館)如雨後春筍般大量湧現,攝影不僅開啟民風在民間蔚為風潮,官方也委託民間發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。 ◆臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,逾300張珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌。 西方攝影術發明至今已180年。很多人可能不知道,在日治時

期臺灣有一群攝影師,這些人可不是拿著大砲拍小模的外拍部隊,他們是受過專業攝影訓練,埋頭研究技法的家裡蹲。「三原色碳膜轉染印畫法」、「漆金祕法」是他們與日人寫真館分庭抗禮的不傳之祕。這些攝影專家平時喜歡在寫真館內玩自拍,也喜歡拍攝扮裝的女人。他們是臺灣攝影技術的源頭,將生命的熱情與精力注入鏡頭中,刻印出當時人們的生活景致。 這是臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,豐富而珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌,再度凝視那個人才輩出、創意無窮的年代。《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》改編自2010年《凝望的時代》展覽專書,重新編輯並增補數篇從臺灣史角度書寫之專文,以及作者新近的採集和研究,如業餘

攝影家李火增、謝金俊等,以臻至完整。 本書從臺灣攝影的源流和先行者開始追溯,繼而敘述日治時期攝影術和寫真館的蓬勃發展、寫真館的特色與庶民記憶,並詳述臺灣總督府如何藉由發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。本書也從技法、材質、觀念等面向探討寫真師的創作,將寫真師與攝影名家並列,更從風格的角度賦予寫真館攝影的獨特定位。這本少見綜觀臺灣寫真歷史圖文並茂的著作,堪稱臺灣攝影史詩鉅著。 ★《臺北歷史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》 四百年前大臺北地區人煙稀少,觸目所及多為荒煙蔓草的景象。臺北如何發展到今日繁榮的盛況?本書透過歷史文獻、照片、建築圖、

地圖和實地訪查,構築起臺北的發展脈絡。 十八世紀的臺北不似今日,當年天龍國沒有龍,只有羅漢腳。漢人隨著航運移居至此,開闢土地,興建寺廟、形成街市。從清代的開拓、日本的建設到戰後的發展,留下許多精彩故事與經典建築。 本書作者透過歷史文獻、檔案資料、舊照片、建築圖和地圖或石碑等遺物,加上實際走訪調查,從實際留存下來或留存於影像中的建築和街景,及曾經生活在其中的人的故事,以清代、日治時期到戰後的時間軸,串起臺北都市空間變遷的過程。從新莊、萬華和相鄰的西門町地區,到北邊的大龍峒、圓山和劍潭,作者將臺北分成四個地區,從重要建築的興建、時代的背景和市街的發展,來看各地區空間發展的故事。

新莊最初因稻米生產和外銷而興起為市街,在日治時期市區規劃後街屋新建立面牌樓,從留存的構造和裝飾可以想像曾經有過的繁華。萬華的名稱來自舊名艋舺,這裡曾經是原住民駕著小舟往來淡水河邊的港口。由於大陸移民及兩岸貿易往來,萬華繼新莊之後發展成熱鬧的市街。清代興建寺廟和市街,經過日治時期的規劃,紅磚街屋櫛比鱗次,擁有全臺灣學生人數最多的小學。其中「剝皮寮歷史街區」仍保存清代街道的樣貌。 西門町原來是窪地,日治時期開始興建街屋,日本商人在此經營各種商店,提供來臺日人生活所需,開啟了西門町的商業發展。窪地填高後形成新市區,西門町日益熱鬧,轉型為時尚區。大龍峒、圓山和基隆河對岸的劍潭地區山明水秀,從清代

以來就是關係密切、共同發展的地區。清代時同安人在此定居,興建四十四坎街屋和保安宮,日治之初日本人設立圓山公園及對面的臺灣神社,後來民間也興建孔廟,在今天成為花博公園和圓山大飯店等重要地標。 從建築的興建過程及其建築特色,可以知道這四個地區因開發時間和所在地理環境而有不同的地區特性。本書構築臺北歷史、建築與空間的發展脈絡,細說臺北從清代的開拓、日本人的西化與和風建設、戰後的發展、家族崛起的故事、產業轉換與公共政策的發展過程,帶領讀者跨越時間與空間的阻隔,見證這段地虎變天龍的歷程。 ★《太陽旗下的制服學生》 制服從何時開始?有什麼意涵? 制服如何成為時代變遷的重要符號?

本書揭開「制服帝國」的身世之謎。 制服是許多人成長的共同記憶,也是最令人難忘的身分印記。臺灣人從什麼時候開始穿著制服?卡其制服從何時開始流行,讓臺灣在戰後戒嚴時期成為卡其制服帝國?回溯日治時期,臺灣人在日本的統治下,逐步換穿各式標準服裝。 在日治初期二十年間,臺灣各級學校的制服百花齊放,日籍學生著和服,臺籍學生穿長衫,原住民穿「番服」,呈現多元雜糅的面貌。一九二○年代以後殖民政府強化控制力,洋式制服與當時流行的洋服同步,逐漸成為官方認可和推廣的學生制服。一九三七年中日戰爭爆發後,制服也因應戰爭的需求與氛圍,而有「國防色」(卡其色)和「迷彩裝」式的學生制服。 透過本書的描繪,制

服具體而微地成為我們可以辨識時代變遷的重要符號。作者也觀察到,日治時期學生制服的變化,與日本的殖民政策、教育制度、民間社會的服裝有著密不可分的關係。而制服的配件、學校對制服的服儀檢查、當時制服的價格、購買力,以及各個角色對於制服的觀感,也是本書關心的面向。想看看母校在日治時期的制服是什麼樣子?一百年前臺灣學校的制服款式,都將在本書中呈現。 ★《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》 這裡是清代的「府前街」、日治時期總督府前的「本町通」; 1949年中華民國政府遷臺後,總督府成為總統府。 重慶南路見證了近代臺灣的權力交替與政經流轉,也帶動了附近區域的發展; 重慶南路是政經樞

紐之路,也是充滿故事的道路。 臺北城中故事發生的舞台大抵在清代臺北城的範圍,涵括今天的館前路、重慶南路、衡陽路、中華路、博愛路,日治時期的表町、本町、榮町、大和町、京町一帶街區。這些街區在日治時期市區改正後,逐漸展現出現代化城市的面貌。這一帶商業活動蓬勃鼎盛,茶葉、圖書、銀行、藥品、攝影器材、百貨等百業聚集一應俱全,好不熱鬧。在城中故事裡,文史專家高傳棋、凌宗魁、鍾淑敏、蘇碩斌、林月先、徐明瀚引領讀者進入城中各個階段由生至衰、由沉潛再次轉型的軌跡。 城中重要的道路──重慶南路,是交通輻輳之地,緊鄰總統府、西門町、臺北火車站,與西門町、中華商場,形成一大商圈。這條路在清朝的舊名為「府

前街」、「文武街」,在日治時期稱為「本町通り」,到了1947年重新命名為「重慶南路」。雖然只有短短三公里,卻曾經是政經文化的樞紐,連結起城中的繁榮,在1970-80年代達到顛峰。 在日治時期,因應都市計畫需求而形塑了現代風景,經過兩次市區改築,建築街景大致已形塑。1910年代市區改築時興建了臺北消防組、攝津館、臺灣書籍株式會社,在1920年代後期則設立了辰馬商會、日本生命保險株式會社臺北支店、三十四銀行臺北支店、新高旅館、西尾商店、辻利茶鋪、新高堂書店、臺灣銀行、總督府、臺北高等法院、民政長官官舍、臺北州立第一高等女學校等。在近二十年的拓展過程中,重慶南路的建築街景與地標於焉成形。

在1980年代以前,重慶南路書店林立,聲勢壯大,文字與思想在此匯聚交流,成為全世界華文圖書出版最重要的一條街。而書店街的歷史啟動器,就是來自日治時期的「新高堂」,1898年起創辦人村崎長昶從小型文具商發展為書店龍頭,於是新高堂書店、西尾商店、新起町一帶的東陽堂和鹿子島等,及榮町的文明堂、杉田等書店在一百年前形成書店街,並進行空間大改造。除了本町通和榮町通的日文書店外,大稻埕太平町也曾經發展出另一條書店街,如蔣渭水的文化書局、連雅堂的雅堂書局、謝雪紅的國際書局,儘管曇花一現,卻都是日治時期新文化傳播的重要據點。 戰後,隨國民政府撤退來臺的老字號商務印書館、中華書局、世界書局、正中書局,以

及經銷教科書的臺灣書店、戰後第一間本土創辦的東方出版社、迄今仍具規模的三民書局、被譽為那個年代最好的文星書店……,都匯聚在重慶南路這塊沃土上。書街上各種知識與各式風景相互混雜。這些書店各有專擅,成為各個世代重要思想養分的汲取地。在白色恐怖時期,重慶南路書報攤是禁書的流通點,滋養並啟迪了黨外政治與思想。從臺灣書店、東方出版社,到中華書局、商務印書館、三民書局等編修辭典起家的書店,再轉到武昌街明星咖啡館的文化社群,街道騎樓上周夢蝶書攤子、禁書書攤和文星書店,蔚為一片生態盎然的書森林,作家季季因此寫下:「文星和明星,印刻了我來臺北後最早的寫作記憶。成為我日後不斷想要重返的生命場域。」還有西西:「經過

周夢蝶的書攤子的時候,我們停下來看看有沒有甚麼書店裡不可能再找到的詩集。譬如:一些很舊的詩集,流速緩慢、流域不廣的詩集,靜默的詩集,等等。」曾幾何時,這片茂盛的書森林逐年凋落成零星的枝葉,令人不勝唏噓。 位於重慶南路與衡陽路口的星巴克,在日治時期曾經是「茶苦來山人」三好德三郎的辻利茶舖。三好德三郎在此販售老家的宇治綠茶和臺灣的烏龍茶,透過參與一場場茶葉共進會、博覽會,投入大量的行銷廣告,讓臺灣烏龍揚名國際。這位居臺四十年、埋骨台灣的日本名流也積極參與公益與政治活動,穿梭於官民之間調和鼎鼐,讓人們看到這位有「民間總督」之稱的三好德三郎精彩鮮活的人生。 走到中華路,戰後隨國民黨政府撤退

來臺的軍民在1950-60年代於中華路鐵道旁搭起棚屋聚落,進行商業活動。棚屋拆除後,1960-80年代在新建的八棟「忠孝仁愛信義和平」中華商場聚集成繁華的景象,各式商品、各路人馬在此川流不息,形成中華路和中華路兩側地景與庶民生活變遷史。在中華商場裡的家鄉味餐館、學生制服訂製店、電子零件行、唱片行等商店,帶領人們神遊那段經濟起飛的年代,令人玩味。 本書時序涵蓋清領、日治至今,每頁故事既個別又半透明地相互疊合,其中的街廓紋理、城市歷史、建築、人物、產業都交互滲透在每個時代的切片裡。雖然現在重慶南路上旅館、藥妝店、餐廳取代了昔日的人文景觀,但過往仍一直留存在人們的記憶中,成為一幕幕生動的場

景。昔日勝景不再,逝去的城區地景與記憶也無法逆轉,所幸我們仍可透過書籍的出版,重新捕捉重慶南路街區的歷史細節,比過去更了解過去。 ★《從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史》 人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路…… 一百年來臺灣地方交通的演變就是一場革命! 可否想像,在一百多年前的清末,牛車與轎子曾經是臺灣這塊島嶼最主要的人貨運輸工具?一百年多來,臺灣的地方交通一日千里,從有限的人力、四腳獸力、蒸氣力到無汙染的電力,陸上交通的演變就是一場革命。人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路……,不論是劉銘傳從中國引進蒸汽火車、日治

時期縱橫臺灣南北的縱貫鐵路,或是今日風馳電掣的高速鐵路,都在在改變了臺灣的地景,也牽動了臺灣人的交通習慣,而交通形式的改變更深深影響了臺灣社會的發展。 從人類交通文明史來看,可分為傳統型個人交通工具、半近代大眾交通工具、現代型大眾交通工具,有的幾乎在同一時間登場。 轎子是清代臺灣最主要的客運業,而牛車是最具代表性的貨運業。臺灣的轎子是漢人入臺時引進的,為了配合臺灣的地形地物而顯現出「輕巧簡易」的一面。牛車在臺灣又稱「板輪車」,據說在中國沒有臺灣牛車這種交通工具,盛傳是在荷蘭時代從東南亞引進臺灣。臺灣牛車的形制是兩輪,由三片木板拼成,相當於一個成人的高度。由於清代臺灣路況不佳

,遇雨即泥濘不堪,如果不到這個高度,車輛勢必會被卡住。另外,臺灣西部平原河川、溪流眾多,當水位較低時,牛車可運用此一高度的優勢,直接渡河。 清末以後,臺灣引進了人力車、臺車等「半近代大眾交通工具」。人力車的發源地是日本,這項交通工具出現在明治維新時期,同樣與日本的近代化有關,但卻是典型的「和製新事物」,用來滿足日益增加的市鎮或都市人口移動的需求。就在1888年,劉銘傳從中國引進人力車到臺灣。 由世界各主要先進國家的經驗來看,都市化的出現和都市人口的暴增,成為大眾交通工具出現需求的重要背景。第一代大眾交通工具大多為馬車、馬車鐵道等非機械動力者,第二代大眾交通工具則普遍以第一代為基礎改

良而來,改良的重點是導入機械動力。以歐美而言,主要是從馬車鐵道轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車;以日本而言,則是馬車鐵道與人車鐵道,轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車。 十九世紀時,歐美各大城市盛行馬車鐵道,但臺灣未曾出現馬車鐵道,卻大量鋪設了馬車鐵道的孿生物――人力輕便鐵道。所謂人力輕便鐵道,是由人推行固定在軌道上運行的車輛,就像礦場的礦車。十九世紀末,日本的大眾運輸廣泛運用人力輕便鐵道,之後再引入殖民地──韓國與臺灣,其中以臺灣使用密度最高、存在時間最久,從而誕生了交通運輸業的百年企業。 「現代型大眾交通工具」是指進入機械動力領域後的交通工具,如鐵道、巴士、電車等。臺灣鐵

道濫觴於清代劉銘傳的鐵道建設,但這段鐵道無法達成貫通全島的初衷,僅完成基隆到新竹的「區間」,因此成為臺灣最初的「現代型地方交通工具」。到了日治時期,日本殖民者在劉銘傳建設的基礎上繼續完成縱貫鐵道及其支線淡水線,再將臺北市區切割成三大部分。而臺灣總督府鐵道部努力地想完成市區鐵道高架化的工程,但因無法籌得足夠的經費,最終先完成了樺山貨車站,另外也興建了製糖鐵道,並鼓勵臺北鐵道株式會社、彰南鐵道株式會社和臺中輕鐵株式會社等民間鐵道公司的成立。 地方交通,特別是都市交通,需要班次密集、機動力高的交通工具,於是人類開發出將機械動力裝設於車廂內部的軌道型交通工具,而市區電車可說是專門為了都市交通所產

生的產物。在臺北捷運出現以前,臺灣幾乎未出現過都市軌道交通系統。不過,早在二十世紀初期,臺灣社會已經開始思考建構軌道系統,以滿足快速成長的都市交通需求,後來演變為一波又一波市區電車鋪設的風潮;此一風潮並未因臺北捷運的興建而結束,反而在近期的「前瞻基礎建設計畫」以及各主要都市的「輕軌」建設獲得延續,橫跨百年。 臺灣汽車運輸的基礎擘劃於日治時期。不過,戰前日本帝國的陸運政策是以鐵道為主,汽車運輸附屬於鐵道部門之下,這樣的情況在中華民國政府接收臺灣之後,徹底獲得翻轉。戰後臺灣在地方道路系統,相較於二戰以前,最重要的突破是「快速公路」的興建。經過大約一百年的時間,臺灣交通建設飛速發展,各級公路交

織出完備道路系統、環島鐵道網、時速超過三百公里的高鐵、六大都會區大眾軌道系統或鐵道地下化、前瞻基礎軌道建設、市區環狀鐵道等議題,都受到熱烈的討論。 臺灣下一個百年的交通將會是什麼樣貌?本書細說一百年來臺灣地方交通的演變歷史,交通工具的日新月異和萬千風貌,在本書中再現風華、展露無遺。 名人推薦 《凝視時代》 林祟熙(國立臺灣歷史博物館館長) 林志明(國立臺灣美術館館長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 焦糖/陳嘉行(知性藝人) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授) 鄭麗玲(國立臺北科技大學文化事業發展系教授) 蔣伯欣(國立臺南藝術大學臺灣

藝術檔案中心主任) 《臺北歷史.空間.建築》 李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 邱博舜(國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所副教授) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授) 郭英釗(九典建築師事務所主持建築師) 黃俊銘(中原大學建築學系副教授) 劉淑音(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系退休教授) 戴寶村(國立政治大學臺灣史研究所退休教授) 《太陽旗下的制服學生》 呂紹理(國立臺灣大學歷史系教授) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 許佩賢(國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授

) 劉揚銘(制服文化研究者、作家) 《臺北城中故事》 王惠君(國立臺灣科技大學建築所教授) 文自秀(有度出版社社長、藏書家) 石芳瑜(作家) 邱翊(台北城市散步執行長) 陳建守(「說書 Speaking of Books」創辦人) 《從臺車到巴士》 李為楨(國立政治大學臺灣史研究所副教授兼所長) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任) 黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長)

(依姓氏筆畫排列) 各界推薦 《凝視時代》 「由寫真了解臺灣──以文字描述加上想像,遠不如具體的圖像呈現容易明白,因此照片一直是了解過去最重要的利器。十九世紀末歐洲攝影師、殖民者、本土寫真師照片已成為臺灣學者研究早期臺灣攝影史的對象,其中最出色的是中生代的簡永彬先生。我讀過他所編的《凝望的時代》,印象深刻。本次出版的書不僅照片驚艷,還有層次地敍述日治臺灣攝影史的源流、寫真師及其祕技,也特別處理到寫真師、殖民者以凝視的眼光所拍成的照片,最後附有攝影年表,是一本實用、研究兼具的好書。簡先生用照片寫歷史,而我過往只用照片來映證日記的敍述真實,相差不可以道里計。敬佩之餘謹為之序。」──許雪

姬,中央研究院臺灣史研究所所長 「2010年出版的展覽專書《凝望的時代》是當時少見綜觀全局的臺灣寫真歷史,尤其聚焦日治時期營業寫真館及業餘寫真家的歷史與作品。此後日治時期臺灣寫真家的作品越來越受注目,簡永彬先生更持續深耕,全方位地進行寫真家作品的收集、整理、保存,多次策劃展覽,讓許多攝影前輩的作品廣為人知。2019年本書終於重新編輯和增補出版,其中添增近年簡永彬先生田野收集的資料,可說是2019年臺灣攝影史詩級鉅著,讓大家再度凝視那個臺灣寫真人才輩出,創意無窮的年代。」──鄭麗玲,國立臺北科技大學文化事業發展系教授 「《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》是近年臺灣攝影史所見極重要的突

破。此書原是作者簡永彬老師蒐集累積的大量攝影檔案所做的策展,現在加入數篇專文並改寫為專書,堪稱一部豐富的臺灣攝影小史。他將過去較少被重視的寫真館師傅,與攝影史上的名家並列,納入了攝影的美學殿堂,更從風格的角度,賦予早期寫真館攝影一藝術史的獨特定位。從中不僅可看到每個寫真館的紀實特色與庶民記憶,更從技法、材質、觀念等面向,開拓了寫真館攝影師作為創作者的可能性。《凝視時代》不僅融合了史料彙編、議題考掘,也帶我們見證了攝影檔案的力量。」──蔣伯欣,國立臺南藝術大學臺灣藝術檔案中心主任 《臺北歷史.空間.建築》 「城市是充滿故事的立體書,走在古街上,就是翻閱每一頁精彩的內容。王惠君教授是

最佳導讀的人,她親自調查研究,獲得珍貴資料,我非常樂意推薦這本書給讀者們。」──李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 《從臺車到巴士》 「本書作者陳家豪博士為近年臺灣學術界栽培、熟悉並有足夠能力運用中英日史料的少數新起之秀,尤其對於臺灣現存眾多日文研究資源,陳博士優越的判讀與運用能力,使得本書內容極為豐富與扎實。此書的完成及出版,除意味臺灣史研究已然進入世代傳承的階段,亦明確標示出新的臺灣經濟史研究不能再以政權交替作機械性的時期區分,必須依研究課題論述之所需,進行跨越政權交替的貫時性研究。儘管此研究取徑具有相當程度的挑戰性與難度,但是卻更能貼近史實,進行更立體及深度

的論述,本書在這方面的展現值得肯定。另外,近年臺灣史在研究方法上,跨領域的整合亦成為研究主流之一,陳博士這本書結合歷史學及經濟學(包括會計學、管理學)的觀點及理論,將爬梳自浩瀚如海的史料、資料群的各種紀錄與史實,以平易好讀的文字,理路清晰地鋪陳論說,應可說是近年臺灣史著作在這方面的佳作,值得稱許與推薦。」──黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 「本書作者在博士班階段以來的豐富國際經驗洗禮,使其研究總是能立足臺灣、放眼東亞,一再突破既有研究框架,提供給臺灣史學界新的視野與觀點。因此,這本書的書寫風格,雖然完全與作者過去學術發表完全不同,沒有一大堆學理分析、文獻批判與統計圖表,

讀者仍然可以透過平易近人的筆觸,了解到作者長年投入相關領域的深厚底蘊。」──薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長) 「作者在書中展現其對史料的熟稔,柔軟地帶入一般人覺得艱澀的一手資料,置入在海內外蒐羅的珍貴圖片或該時代的新聞、雜誌,使讀者能貼近並感受時代氛圍;作者必然與龍風鳳舞的檔案文書字體以及龐大統計數字,鏖戰過許多夜晚。作者刻意安排的清楚小方塊內容與表格,則讓讀者能輕易地掌握重點,細細品味。舉例來說,這本書經常提到不同時代的交通政策論爭,讓讀者知道臺灣交通發展過程,除了真正獲致實現的建設之外,其實還有不少其他選項遭到割愛,這時候作者會透

過簡單的圖表,讓人很快掌握到不同方案的差異性,再搭配小方塊訴說當下時空背景。」──蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 「這本書主要內容圍繞在日本時代,並且往清代以及戰後延伸。如同書名,本書的主角是臺灣地方交通工具,但作者並非單調地將不同交通工具獨立開來討論,而是從人類交通文明史的宏觀視野,對於其源起進行考察,因此讀者不僅會透過本書發現到許多過去鮮為人知的歷史篇章,還得以有脈絡地認識到不同交通工具的地位以及屬性,以及從傳統到現代的演進歷程。而更特別的是,作者在這本書的許多段落,還特別將臺灣與周邊地區進行比較,不僅再次展現本書宏觀視野之處,亦會讓人在閱讀之餘,感到更加津津有味。」

──洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任)

捷運松山站4號出口進入發燒排行的影片

泰回味的夏日清檸香🏝 香茅廚 #信義區

♡ 香茅松板豬肉捲*3 $260

♡ 青木瓜蝦沙拉 $380

♡ 羅旺豬肉串*3 $280

♡ 月亮蝦餅(整份) $520

♡ 綠咖哩椰汁(雞) $460

♡ 紅咖哩鮮魚蒸 $460

♡ 桂筍酸辣軟骨湯 $480

♡ 泰國香米飯 $40/人

♡ 泰式奶茶 $150

♡ 蝶豆花茶 $130

♡ 白桃氣泡飲 $130

♡ 椰子汁$180

此次用餐人數:4人,均消$800

安九心中必點:香茅松板豬肉捲、紅咖哩鮮魚蒸、綠咖哩椰汁(雞)、泰國香米飯、泰式奶茶、蝶豆花茶

▫️開胃菜

|香茅松板豬肉捲|

來香茅廚必點的豬肉米捲

分別有紫米白米兩種米類

烘烤成酥脆帶鍋巴香米餅

捲成手卷狀包裹起打拋豬

擁有創意高顏值的料理

熱熱吃真的是人間美味

冷掉的話鹹味會比較重

|青木瓜蝦沙拉|

酸味為主調的辣木瓜絲

建議搭配清爽新鮮生菜

酸爽超大份適合4人享用

是很南洋風情的開胃菜

▫️主餐

|紅咖哩鮮魚蒸|

新鮮蛋香裹上咖哩

微微辛香滋味暗藏

鮮美多汁的鱈魚塊

多層次食材卻合拍

安九本日最愛餐點

|綠咖哩椰汁(雞)|

黃/綠/紅咖哩你最愛哪種?

愛好椰奶與羅勒香氣的你

一定會因綠咖哩魂牽夢縈

微辣濃郁奶香雞肉很經典

|月亮蝦餅(整份)|

號稱全台最後的月亮蝦餅

果然名不虛傳走厚實路線

但口味偏向台式海鮮漿餅

推薦給喜歡天婦羅的朋友

|羅旺豬肉串|

來一串烤肉會更有度假風情

喜歡重口味的肉食族可以點

▫️米食

|泰國香米飯|

這家的米飯非常好吃,雖然選用的是泰國米,但不會乾硬,而鬆軟香甜,點一份即可無限續,搭配主餐咖哩很棒。

▫️湯品

|桂筍酸辣軟骨湯|

喜歡酸辣口味的不能錯過,不同於台式酸辣湯濃稠的口感,泰式酸辣走清爽風,竹筍清甜、辣椒、香茅香草、菇類、排骨,用大象器皿裝盛更添風情,夏日解膩很爽口。

▫️飲品

這次安九和家人點了泰式奶茶、蝶豆花茶、白桃氣泡飲及椰子汁4杯,顏值最高的是蝶豆花茶和白桃氣泡飲,兩杯都用了蝶豆花調出夢幻星空紫,搭配底部茶飲的漸層很療癒,安九個人最喜歡蜂蜜檸檬味的蝶豆花,花蜜味帶著淡淡草本香,好喝。

香茅廚的用餐區寬敞明亮

木質桌椅搭配窗邊沙發區

大面窗可眺101空中花園

慶祝節日聚餐午茶都適合

香茅廚 微風南山店 @cheflemongrass

🚇捷運101/世貿站4號出口步行3分鐘

🏠台北市信義區松智路17號4樓atre

📞(02)66361008

🕐週日至週三:11:30 - 21:30 / 週四至週六:11:30 - 22:00

💸 酌收10%服務費

-

香茅廚 微風復興店

🚇捷運忠孝復興站5號出口步行9分鐘

🏠台北市松山區復興南路一段39號G樓

📞(02)66003210

🕐週一至週五:11:30 - 14:30 / 週一至週三:17:30 - 21:30 / 週四至週六:17:30 - 22:00 / 週六至週日:11:30 - 15:30

💸 酌收10%服務費

-

香茅廚 新光A4店

🚇捷運市政府3號出口步行4分鐘

🏠台北市信義區松高路19號6樓

📞(02)87896006

🕐週一至週五:11:30 - 14:30 / 週六至週日:11:30 - 15:30 / 週日至週四:17:30 - 21:30 / 週五至週六:17:30 - 22:00

💸 酌收10%服務費

#台北美食 #台北餐廳 #信義美食 #信義區美食 #信義餐廳 #信義區餐廳 #市府美食 #市政府美食 #市政府餐廳 #台北居酒屋 #信義區居酒屋 #台北泰式料理 #信義泰式料理 #網美集散地 #網美餐廳 #泰式料理 #信義區餐廳 #信義安和美食 #tailand #泰式料理 #香茅廚 #真心臺菜 #汰汰熱情酒廠 #月亮蝦餅 #台北咖喱 #微風南山 #異國料理 #信義區 #信義美食 #綠咖哩 #likes4likes #likeforfollow #taipeifoodie#tailand

台北捷運系統無障礙設施現況之研究

為了解決捷運松山站4號出口 的問題,作者陳冠宇 這樣論述:

本研究主要探討台北捷運在三個不同通車階段之無障礙設施設計情形與其無障礙設施設計和現行法規符合標準情形。本研究採實地勘檢方式來進行研究,其中選取台北捷運車站通車三個階段共十二個車站,分別為:忠孝復興站、淡水站、中正紀念堂站、西門站、松山機場站、南港展覽館站、輔大站、蘆洲站、象山站、台北101/世貿站、松山站與迴龍站。研究者自行定義之合格率標準為60%,良好為80%,並根據各車站之分項合格率,推算出台北捷運無障礙環境之整體合格率。研究結果如下:一、台北捷運無障礙設施之整體總合格率為81.8%,結果為良好。(一)根據台北捷運各站之實地勘檢結果,各無障礙設施較優良者為避難層出 入口

100%,室外通路98.88%,室內出入口97.61%,室內通路走廊 91.66%,昇降設備86.2%,樓梯84.62%,坡道及扶手81.98%。(二)各無障礙設施尚須改善者為廁所盥洗室設施67.08%,停車空間69.11%, 雖符合現行規範,但仍有相當大的改善空間。二、台北捷運無障礙設施三階段合格率也隨通車年份,呈現由低至高之排 序,分別為70.49%、80.79%及87.11%。三、研究過程也有一些額外發現,例如:待改善之處主要為坡道扶手設置錯誤、 室內通路走廊突出物問題等。 最後研究者依據本研究結果提出相關的建議,提供政府相關單位、台北捷運管理單位,

以及未來研究之參考。

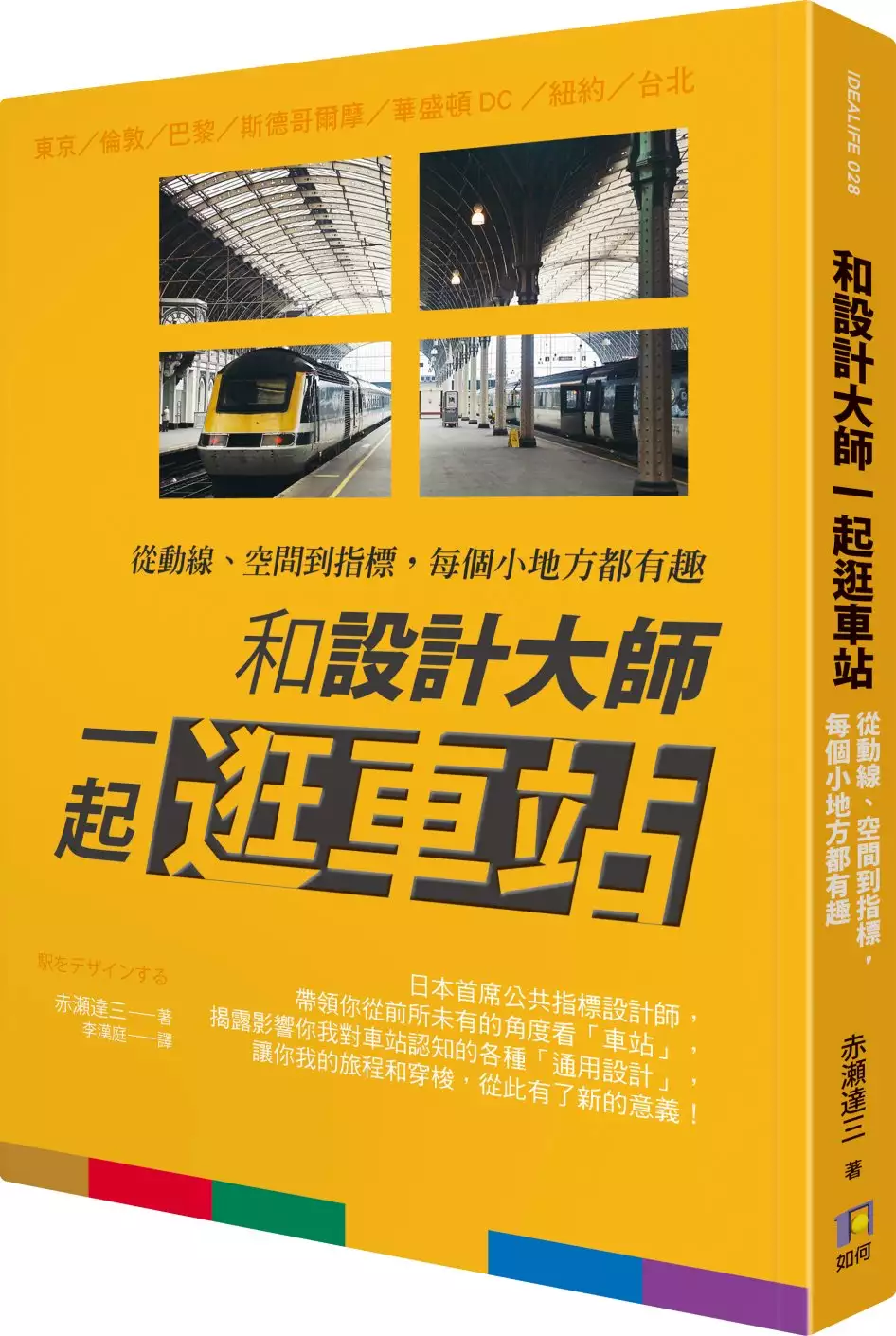

和設計大師一起逛車站:從動線、空間到指標,每個小地方都有趣

為了解決捷運松山站4號出口 的問題,作者赤瀬達三 這樣論述:

安藤忠雄設計的東京Metro涉谷站「地宙船」, 創新觀念讓人驚豔,卻罔顧使用車站的民眾需要?! 一目瞭然!200多張圖解對照,全民通用。 輕鬆讀懂!設計應如何幫使用者解決問題。 將日本指標設計提升至世界水準的總規畫師赤瀬達三, 以親身領導設計的豐富案例,為眾人分析車站設計的精髓, 詳細解答鐵道迷、捷運客、喜愛旅行的人都想知道的車站設計之謎! 你行經的車站是否讓你有這樣的煩惱: 不知道該搭哪條線才會到? 不知道該買多少錢的車票? 不知道該去哪個月台搭車? 不知道該怎麼走去轉乘月台? 不知道該怎麼走去出口? 搞不清楚車站的出入口方位? 搞不清

楚搭公車或計程車的地點? 哪一班是直達車,哪一班是普通車? 如何在轉乘收票口驗票? 找不到車站的置物櫃在哪裡? 本書將告訴你,好的設計如何解決眾人的煩惱! 本書特色 1.日本首席指標設計總規畫師,第一本大眾化「通用設計概念書」! 2.以親身參與的200多張圖例和手繪稿,為眾人分析什麼才是好的公共設計? 3.介紹東京、倫敦、紐約、巴黎、台北捷運等各個車站,設計師們如何照顧使用者的需要。 4.日本車站規畫內幕,鐵道迷、捷運客、喜愛旅行看建築或車站的人,都會想知道的車站設計之謎。 專業推薦 他山之石,可以攻錯。近年來,《字型之不思議》與《字型散步》受到廣

大讀者喜愛,《和設計大師一起逛車站》想必可引發設計專業與大眾對於尋路設計的關心。──台灣互動設計協會 畢恆達 台灣大學建築與城鄉研究所教授 《和設計大師一起逛車站》不僅可以讓台灣在公共設計和車站設計有所借鏡,更有助於推動通用設計及整體設計的思維。讓更多人理解設計可以如何創造更美好的世界。──余虹儀 通用設計達人˙《愛x通用設計》作者 迷路不是你的錯,好設計讓城市對居民更親切!──唐聖瀚 黑秀網創辦人˙北士設計負責人 讀完本書,不免要發自內心敬佩,何以日本在設計上的行為洞察及設計實施的極致,能夠成為許多亞洲國家優先借鏡的典範了。──蕭健興 台灣使用者經驗設計協會前理事˙阿里巴

巴用戶體驗設計部負責人 透過本書可以更了解設計的價值。設計不只是裝點門面的美術工作,也不只是附庸風雅的美感追求,而是解決問題的過程,讓事物既美麗又好用,容易為人所親近。──蘇煒翔 justfont 共同創辦人˙《字型散步》共同作者 作者簡介 赤瀨達三 日本首席公共指標設計師,黎設計綜合計畫研究所(rei design & planning)創辦人。1946年生,東京大學工程博士,擔任多項公共工程執行設計總監,也在千葉大學授課作育英才。 大學三年級時遭逢日本史上最激烈的學運,也和投入改革運動的同學一樣,懷抱著改變世界的理想而加入指標設計公司,希望透過「解決問題的設計」「

無聲溝通的指標設計」來讓生活環境變得更美好。 從1972年開始獨立執行大型交通系統指標設計,1973年創辦黎設計綜合計畫研究所,領導團隊參與東京營團地鐵、港區未來線、筑波特快車、高速公路等交通設施,以及Arc Hills、六本木Hills等大規模綜合設施的指標規畫,獲獎無數。2014年更以個人在指標設計方面的研究和執行實績,榮獲日本標誌設計協會SDA特別獎。 已出版著作有《指標系統規畫學》《公共空間的指標》《和設計大師一起逛車站》等。 譯者簡介 李漢庭 畢業於國立海洋大學電機系。2003年進入專利事務所負責翻譯工作,2006年底開始從事書籍翻譯。譯作:《就因為「沒時間」,

才什麼都能辦到》《哈佛商學院的宴會社交術》《這樣讀出你的最高分》《和設計大師一起逛車站》等。 <推薦序> 他山之石,可以攻錯 畢恆達 設計,可以創造更美好的世界 余虹儀 人才是設計的主角 蕭健興 別再說看得懂就好 蘇煒翔 <前言> 好的公共設計,讓城市更文明 第1章 為什麼要講究車站的設計? 1 設計的目的在於解決問題 2 第一要務就是淺顯易懂 3 設計車站需要考慮哪些? 第2章 缺少指標,車站將無法運作──指標設計案例分享 1 日本指標設計的最初範本──營團地下鐵 2 建築師讓車站和城市風景融合

──港區未來線 3 兼具冷靜和熱情的新鐵路──筑波特快線 4 誕生了!日本車站的第一個公共標示──橫濱轉運站 第3章 空間設計得當,車站也會講話──空間規畫案例分享 1 表達悠閒、營造條理分明的格局——仙台市地下鐵南北線 2 將陽光引進陰暗的地底!——國會議事堂前站出入口建築 3 體貼又好用的通用設計範例——福岡市地下鐵七隈線 4 色彩繽紛的歡樂車站——東京Metro副都心線 第4章 探訪歐美經典車站和亞洲新興車站 1 公共服務的先驅——英國國鐵與倫敦地鐵 2 空間架構一目瞭然——法國國鐵與巴黎地鐵

3 融合藝術的公共空間——丹麥國鐵與斯德哥爾摩地鐵 4 彰顯美國首都威信——華盛頓DC聯合車站與地鐵 5 國際都會的交通典範——紐約中央車站與地鐵 6 迅速現代化的新興車站——台北捷運與北京地鐵 第5章 日本還有很多搞不懂的車站設計 1 全球最難懂的車站——JR新宿站 2 旅客服務搞錯重點——JR名古屋站 3 聲勢浩大卻稱不上一流——JR京都站 4 空間更狹窄,指標太多餘——東京Metro車站 5 這個車站到底是設計給誰用?——東急東橫線涉谷站 第6章 未來的車站設計方針 1 車站是供每

一個民眾使用的,沒有人該被排除在外! 2 通用全民的空間架構 3 使用者觀點的指標規畫 後記 文明國家都應該重視使用者經驗 推薦序1 他山之石,可以攻錯 雖說在都市中迷路,會有意外的發現;但是車站、醫院這種分秒必爭的空間,提供清楚而容易掌握的空間認知絕對是必要的。台北火車站的設計,無論外部造型與內部空間幾乎是四面對稱,使用者分不清東西南北,不容易辨識自己的位置與方向。加上火車與捷運位在不同的位置與樓層,更增加尋路(wayfinding)的難度。有朋友的父母從南部搭火車到台北,不知道該約在哪裡見面才好,很容易找不到彼此。後來,乾脆約在松山車站,空間簡單清楚多

了。 尋路設計,牽涉空間結構、指標系統,與平面圖的設計。如果空間層級清楚,室內可以看到外部空間(當作參考架構),則即使面積大,也不太難掌握。如果空間結構複雜,就更依賴指標系統與平面圖的輔助。指標除了位置、大小、顏色、字型等外,系統性的思考更為重要。平面圖設計的簡單原則則是先找好放置地點,再畫圖;地圖的上方與實際前方相應合;標示你在此地(you are here)的位置;盡量不要放置在左右對稱的位置。 《和設計大師一起逛車站》的作者赤瀨達三,長期擔任日本眾多交通設施的指標規畫設計總監,理論與實務經驗俱豐。這本書以國內外成功與失敗的實例說明,如何從使用者經驗來設計車站空間結構與指標系統

。他山之石,可以攻錯。近年來,《字型之不思議》與《字型散步》兩書受到台灣廣大讀者喜愛,《和設計大師一起逛車站》想必可以引發設計專業者與社會大眾對於尋路設計的關心。 台灣大學建築與城鄉研究所教授 畢恆達 推薦序2 設計,可以創造更美好的世界 台灣和日本的生活環境有不少相似之處。在公共建設與服務,經常會參考日本比較先進的設施或作法。然而,有些社會現象和問題也是相去不遠。例如,本書作者赤瀨先生提到日本車站設計的致命缺陷就是沒有從整體民眾觀點去做檢討,土木工程負責結構,建築部門負責裝潢,以及商業廣告打壞了空間裡的秩序等等,並強調整體設計思維非常重要。 台灣也是經常發生相關單位

各做各的,缺乏整體性或系統化,甚至不清楚施作目的而做出一些不合理或不需要的設計,造成民眾的困擾或不便。如同赤瀨先生所述,設計空間時最大的關鍵就是整合(integration),整合就是「把兩件以上的事物變成一件」。一個車站的空間,有地板、牆面、天花板、售票機、收票機、長凳、標示、廣告等各種元素,看似各自獨立,實為息息相關,倘若能強化彼此之間的整合度,整個車站的品質就會提升。 *公共設計最重要的就是通用性 除了相關單位需要整合,不同領域的人員也需要良好的溝通,並尊重各項專業。特別是像車站這樣複雜且多功能的設計,空間設計和指標設計都很重要。不能任由某一項專業的人員主導及掌控,應以使用者

的需求為共同目標而努力。赤瀨先生也明確指出公共設計最重要的概念就是通用性(universality),也就是通用設計(universal design),必須要能讓所有人使用。個人曾經在部落格介紹過,日本導入通用設計概念於車站設計的福岡市地鐵三號線(七隈線),就是赤瀨先生的作品之一。 二○○五年設置的七隈線,以「體貼舒適又好用的地鐵」「獨特而貼近在地人的地鐵」和「具有二十一世紀價值觀與技術的先進地鐵」為設計概念,而車站空間的設計目標則是「明亮的空間」「寬闊順暢的空間」「好走又好用的空間」和「提供眾人皆懂的資訊」。個人於二○一二年曾親往參訪,對於具有通用設計觀念,考量不同使用族群需求及便利

的車站設計印象極為深刻。不僅是空間設計和指標設計,還有輪椅使用者刷票卡從入口進到車站後,可以最短路徑搭乘電梯到月台,而靠近電梯的月台即是無障礙車廂的候車區。動線設計如此貼心,整體設計也兼具美感及舒適,真是令人佩服。 *公共設計領域極佳的入門書和參考資料 很多人對於指標設計的定義及內容常感到困惑,究竟是用來指引方向,還是用來提供資訊,又或是一種提醒或警示呢?事實上,車站的指標設計至少需要「指示標示」「註明標示」與「圖解標示」三種,而標示包含「資訊內容」「表現樣式」和「空間位置」等三個規畫要素,也就是標示的內容,標示的方法及標示的位置。本書對此皆有詳細說明,對初次接觸此領域的讀者來說,

將會是很容易理解的入門書。 此外,赤瀨先生以其多年且豐富的車站設計經驗,不僅整理出車站設計的重點與準則,也提到一些經常被忽略的問題,例如,新建立的支線,沒有進行轉乘資訊的簡化,車站到處充滿了沒經過整理的文字資訊;乘客上車和乘客下車,兩者所需要的動線資訊不一樣,應分別規畫;民眾找不到收票出口,月台又被各種柱子與設施擋住,看不清楚哪裡有樓梯可通往出口等等。書中針對這些問題也有提出應對措施或設計作法。對於此領域的設計與研究人員,亦是非常值得學習及參考的寶貴資料。 *提升大環境的便利性與生活品質 個人在台灣推廣與研究通用設計已十年,相關的中文著作和譯書並不多,經常要透過閱讀國外資料,

出國參訪與參加國際研討會才能自我精進,並進行經驗傳遞。相信《透視車站設計》這本書的出版,不僅可以讓台灣在公共設計和車站設計有所借鏡,更有助於推動通用設計及整體設計的思維。讓更多人理解設計可以如何創造更美好的世界,並廣泛將這樣的思維運用在公共環境的建設及服務之中,提升生活品質,讓民眾感到滿意。 最後,如同赤瀨先生在書中最後章節的內容所述:「為公共環境著想的人不會只顧自己人,因為公共指的是環境中所有男女老幼,不受種族、國籍、語言、文化、身心障礙等任何限制。」期許國內負責規畫及執行公共設計的相關人士及單位都能以通用設計及整體設計的思維去看待,考量公共環境中所有使用族群的安全性、方便性、居住性與

使用者滿意度,並同時做到文明的基本條件(通用設計)與文化的基本條件(地方特色)。 通用設計達人˙《愛x通用設計》作者 余虹儀 推薦序3 人才是設計的主角 安全、輕鬆、舒適、滿意!本書以這幾個體驗點的總結,提煉了在運輸場域的符號,構建出運輸系統內的所指與所示如何系統化運作。此外更以使用者為中心的視角剖析了乘客的體驗旅程,同時對運輸系統場景內出行資訊互動做了深度的觀察。 我從一個服務設計落實於商業O2O(Online To Offline離線商務模式,是指線上營銷線上購買帶動線下經營和線下消費的新型態商業模式)活動的實踐者來讀本書。彷如展開了一場帶有日本細膩文化脈絡的車站

信息與建築架構的旅程。讀完本書,不免要發自內心敬佩,何以日本在設計上的行為洞察及設計實施的極致,能夠成為許多亞洲國家優先借鏡的典範了。 「人類根據外界資訊採取行動的時候,會在意識中疊加形象與意義,以判斷資訊的輕重緩急與價值。」 套用中國大陸現有市場上的應用場景;出行生態是O2O的「輸入」,小入口可以是地鐵、出租車,大入口可以是機場、車站。而便利商店、餐廳、購物中心等等則是用戶路線上的體驗點。過程中的數據積累,最終由每個支付閉環的終端,如手機功能的錢包APP,作為最後O2O的「輸出」。獲取整個路線上的最大化數據,有賴一連串不同場域的指示系統,在虛擬的數位環境中負責推進與資訊辨識,最後

形成由用戶實際生活路線所構成的數據生態。 在線下的情況則是,現代的使用者行為,經由各種科技的協助,旅行者或乘客變得更加的路線導向,因為幾乎是無時差地接收到大量的數位資訊,隨時都可能有新增的任務或是臨時須調整路線,而非單一目標導向。然而實體的車站與地鐵路線系統卻難以完全數位化。因此,配合實體建築的指標系統,就有必要考慮得更周全,而且要兼顧文化語彙與城市景觀地域等整體的展現。 書中提到許多的觀察實踐,觸發了我從另一種設計的語言來領會文中所談到的乘客認知,以及尋路階段的對應原則: 透過平衡、對稱和階層來形成信任和完整感。像是格線設計對應主輔助指標系統的配置。 以通用性的視覺符

號,讓大多數的族群都能理解,其中包括部分有障礙的使用者。 立即回應使用者的動作,並為接續的互動做好準備,預防錯誤並且減少錯誤。 以觸控直覺式的互動回饋,並激發使用者的操作自信。 透過場域空間感的銜接,任務相關性的就近原則,讓使用者感覺在尋路過程中保持愉悅。 辨識指示系統,讓使用者能視覺專注且直接,好讓使用者連結他們過去熟悉的共同脈絡,如此他們便會繼續探索。 不論是實體的交通網路,或是虛擬的資訊網,都必須在一個符合使用者需要的框架下,根據使用者共同的標準和行動依據來進行探索,以幫助乘客在陌生尋路任務下,作出符合期望座標感的決定。 前悠識數位顧問公司使用者經驗策

略總監˙阿里巴巴零售事業群營銷平台用戶體驗設計部負責人 蕭健興 推薦序4 別再說看得懂就好 最近這幾年,justfont 推動「字型」議題的過程中,發現其實有很多朋友也不認同「看得懂就好」這樣似是而非的論點。原因正是他們常常在生活中遇到一些不必要的困擾,這些困擾係導源於未盡完善的設計。例如,我們的桃園機場指標,用的是新細明體。細明體在某些不會發光的告示上,從一定距離外觀看,細到快要看不見。有些年紀較長的朋友,也會因為台北捷運的指標黑體字距過密,而有辨認上的障礙。 赤瀨達三先生更進一步拓展我們的視野到整體空間規畫設計上,原來一個車站「好不好用」是在規畫興建之時就決定的。

這讓我想到香港字型設計師柯熾堅老師有次來台北與我們聊的話題。柯熾堅老師是傳奇的中文字型設計師,知名作品有信黑體、「儷」系列字型、華康瘦金體。對香港朋友來說,他們熟悉的「地鐵宋」,也是柯老師的重要作品。一九八○年代初在港鐵局的工作是他早年很重要的經歷。事實上,不僅是「地鐵宋」,他也參與其他指標的設計。 他說,以前港鐵指標設計小組其實是設在建築部門底下。他們的工作不僅是坐在辦公桌畫圖,更包含跟著建築師實際走訪車站,測量所需的數據:一條大通道,指標要設在哪裡?每隔多遠設一塊?牌子要掛多高?這些都有學問。而他們研究的成果,就展現在一本《指標規範手冊》中。 *從指標規範看見設計的價值

我發現特別是設計圈的朋友,對《指標規範手冊》總是有濃厚的興趣。在這樣的規範中,可以看出設計的價值。每個指標種類的視覺樣式都是經過慎重考量的。在這上面的資訊層級、元素之間大與小的比例關係,都顯現了設計師對解決方案的研究成果。美國群眾募資網站 Kickstarter 有設計師提案「復刻」傳奇的《1970 NYCTA(紐約市公共運輸局)視覺規範手冊》,募得八十萬美金,接近七千人贊助。某種程度上可見此類規範的參考與典藏價值。因為這些「規範」讓我們得以了解何謂「功能性」規畫中顯現的美感,功能與美感實為一體兩面、並存不悖之概念。 其實,不論是紐約、香港、台北的地鐵、捷運,都曾經規畫過相關的「指導手

冊」。然而,也很有趣的是,這種規範總是被執行單位便宜行事的「落實」,也被驗收單位虛應故事的「驗收」。所以我們可以看到台北捷運出現很多字體過大、過小、行距過緊、元素之間空隙太小、樣式不統一等惱人的「小問題」。 *「看得懂」從來都不是簡單的事情 台北捷運仍然是體驗良好的運輸系統。《透視車站設計》本書作者對台北捷運的車站設計亦評價不俗。我的感覺也是如此;到巴黎、柏林、紐約等都會旅遊,總覺得他們歷史悠久的地鐵結構複雜、氣氛並不明亮,有些令人擔憂。而我每天通勤的板南線各車站設計相較之下一目瞭然、開闊明亮,一眼望去就能看到各個出口與重要設施(例如那個又大又可愛的廁所標誌)。 但就像作者談

到的,我們與其在意「指標的字體有沒有統一」,不如著重思考指標有沒有發揮應有的功能。(好啦我承認身為字體迷還是會有一點在意啦!)有些指標字體過小難以閱讀(如書中經典的舉例)而在例如古亭、忠孝新生等轉乘站,為了怕有旅客「看不到」,又矯往過正,把字放得又大又擠。而行距過擠、元素之間沒有足夠間隙,又會有損資訊的主次關係,讓指標不那麼一目暸然。 說了這麼多,其實話題還是要回到破除「看得懂就好」的迷思上。現在流行的「以使用者為中心的思維」,同樣適用於車站內部的規畫上。研究人們使用設施時所遇到的各種疑難雜症,就會發現「看得懂」從來都不是簡單的事情。 作者的論述以功能性為核心,但也旁及了許多同樣有

學問的議題。例如「形象」設計。要表現一個地方城市的進步,以及展現營運上的野心,規畫團隊在指標設計上顯然不只考慮易用性問題,還要想辦法去凸顯想要展現與大眾面前的新形象。 這樣的故事,其實包含了我們一直以來想傳達給台灣社會的訊息:設計絕對不只是裝點門面的美術工作,也不只是附庸風雅的美感追求。它是解決問題的過程,揉合了工程與美學的技術與考量,讓事物既美麗又好用,更容易為人所親近。 希望大家能透過本書,更了解設計的價值。 justfont 共同創辦人˙《字型散步》共同作者 蘇煒翔 【前言】好的公共設計,讓城市更文明*我投身指標設計,是想要創造更美好的世界一九六八年,我大學三

年級的秋天,學校受到大學學運的影響而停課,隔年春天就爆發了東大安田講堂事件。記得大三那年夏天,政府火速通過可以強制介入紛爭學校的「大學營運臨時處置法案」(多個大學相關立法),我身邊有些同學決定投入學運,但我則選擇了設計,希望靠設計來讓世界變得更好。那時候我已經內定錄取某家汽車公司,但是受到動盪不安的氣氛影響,我感覺不是跑去設計汽車造型的時候,應該要做些對大眾有幫助的事情,於是找到了指引標示的設計事務所。這就是我投入公共設計的起點。指引標示,或稱導引標誌、導覽圖案,總之都是放在空間裡的視覺性標示物。如果「指引標示設計」(以下簡稱,指標設計)得好,設施的利用會更為順暢方便;反之,指標設計不良的話,

會讓民眾擴大不安,而不知所措。一九七二年我被賦予責任,擔任營團地下鐵(營團類似BOT法人,現為東京Metro)的指標設計。當時基礎票價才三十日圓,隨著轉乘站越來越多,車站規模越來越大,乘客開始搞不清楚怎麼走上地面,個個暈頭轉向;當時是由我一個人全權負責,而且很幸運地成果受到乘客與媒體的喜愛。因此,隔年一九七三年我便自立門戶,而且一直到營團改為民營化為止的三十一年間,我都是營團委託的指標總設計師。此外,我有幸也參與了其他鐵路公司、高速公路、大規模綜合設施等專案設計,並且參加過日本鐵道技術協會、交通生態流通基金會、運輸政策研究機構等團體的研究,不斷累積各種概念才琢磨出我心中理想的指標設計。二○一三

年我將博士論文<指標系統規畫學——公共空間與符號體系>整理成冊,並由鹿島出版會發行,裡面提到我這一生的研究經緯,從回望日本公共指標史,到闡述規畫指標的理論等。為了讓更多讀者能夠觸及該論文的內涵,我特別加添了圖片編成另一本全新的出版品,也就是本書。

構建車站編碼即時尋路查詢系統之APP -以台北捷運系統為例

為了解決捷運松山站4號出口 的問題,作者鄭傅儀 這樣論述:

隨著廉價航空進駐臺灣,全球觀光客已將臺灣視為吃喝玩樂消費平價的觀光地點,越來越多國外年輕背包客到臺灣旅遊;旅客自由行所需的交通工具大多倚賴公共運輸,而台北市是一個相對發展良好且充滿國際化的都市,並有較完整的大眾運輸捷運系統。由於國人搭乘台北捷運因路線及車站規劃設計標示不清,經常發生迷途及尋路的問題,本研究整理分析歸納各國現行地鐵系統之路線車站規劃設計經驗,提出採用數字與色彩是宇宙最簡單共通的語言符號來引導,除與世界接軌,結合科技,融入生活及溝通無國界,更由「點」的設置,延展至「線」的連接,發揮「面」的傳達,本研究完成可行實例,希望研究結果可減少旅客尋路問題的發生,並提供相關單位研究參考。本研

究所構建台北捷運車站編碼即時尋路查詢系統之APP,具有世界共通阿拉伯數字、中文、英文對照顯示,不僅可提供一般國人使用,更針對來臺觀光自由行及商務的外籍旅客搭乘台北捷運系統而設計,本系統藉由行動手機觸控螢幕觸碰定位系統,可顯示離台北捷運系統最近的車站點,再由路網圖觸碰欲前往的出發車站和迄目的地車站,就能快速查詢出這兩站之間要如何轉乘,包括搭乘車站編碼、轉乘車站路線編碼、乘車時間和票價等資訊。有助於旅客快速辨識車站,滿足其旅運需求。

捷運松山站4號出口的網路口碑排行榜

-

#1.臺安八德路二段400號課2023

起訖點停靠站緩衝區台鐵站捷運站Youbike 一般公車低地板公車大復康巴士. ... 東路三段一號‧搭乘捷運: 【板南線】忠孝新生站,4號出口台北科技大學。 於 chipseat.online -

#2.一手車訊2016/1月號NO.301(PDF) - Google 圖書結果

運@捷運板南線可從捷運站台北車站、忠孝新生、忠孝復興或市政府站轉乘到捷運板南線搭至南港展覽館站下車,走 1 號或 2 號出口出站即是南港展覽 ... 於 books.google.com.tw -

#3.【捷運松山站】松山站平面圖、出口位置、首末班車時間、電話

車站 代號, G19 ; 地址, 105057臺北市松山區八德路4段742號 ; 詢問處位置, 近出口5 ; 無障礙電梯位置, 1.出口電梯: 出口3(松山區行政中心左側) 出口5(八德路4段近松山國小 ... 於 taiwanhelper.com -

#4.據點資訊查詢 - 統聯客運

捷運行天宮站 · 捷運行天宮下客站 · 台北大學(台北校區) · 台北大學(台北校區)下客站 · 松山機場(下客站) · 松山機場 · 南港轉運站 · 南港轉運站(下客) · 捷運景美站. 於 www.ubus.com.tw -

#5.中山站吃到饱2023

Jumane café 佐曼咖啡館這間中山美食位在捷運中山站2號出口附近,主要提供三明治、沙拉、吐司類等輕食,除此之外還有4種早午餐可以選擇,甜點的部分則 ... 於 sariyer.pw -

#6.Google 地圖

利用「Google 地圖」尋找本地商家、檢視地圖或規劃行車路線。 於 www.google.com -

#7.車站特色- 松山站

捷運松山站 因連接臺鐵松山車站而得名,基地位於臺鐵松山火車站北側廣場前的八德路4 ... 具有一般車站的大廳型式之外,東側更設有一處橢圓大廳可通往出口3、4、4A,該區 ... 於 web.metro.taipei -

#8.交通運輸-台北捷運- 松山 - 愛台北市政雲服務

松山 ; 松山 · 10567臺北市松山區八德路4段742號 · 1.出口電梯: 出口3(松山區行政中心左側) 出口5(八德路4段近松山國小) 2.月臺電梯:大廳層付費區中央處 · 大廳層東側. 於 cloud.taipei -

#9.移民台灣天書 創業篇 - 第 79 頁 - Google 圖書結果

地址:105 台北市松山區南京東路四段 133 巷 4 弄 14 號(小巨蛋捷運站 5 號出口步行 3 分鐘)電話:02 2719 7219 https://www.facebook.com/handsomecafe/地址:台中市西屯 ... 於 books.google.com.tw -

#10.全台直營門市-雨傘王UmbrellaKing,全台雨具專業品牌

捷運松山 • 0981-903213 • 台北市松山區八德路4段742號B2 (一號出口售票處旁) ... (Uniqlo旁邊的捷運四號出口下來) ... (江子翠捷運站6號出口站內,票卡閘門口前) 於 www.umbrellaking.tw -

#11.捷運松山站(台北捷運松山線) - 闕小豪

個人比較著重在資訊整理與分享的部份,會希望朋友們上網就能先查到想查的資料,像是首班車末班車幾點、出口電梯設備分配等,. 也因為有在寫食記、遊記等, ... 於 char.tw -

#12.台北『捷運松山站4號出口餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

台北市『捷運松山站4號出口餐廳』 | 精選TOP 15間熱門店家 · 1.咖啡屋珈琲や台北松山工房 · 2.Remember Me記得我Café · 3.貝克宅Beckhome Roasting House · 4.幸福的一天 ... 於 ifoodie.tw -

#13.台北信義店 - 饗食天堂自助美饌|EATOGETHER | 餐廳據點

ATT 4 FUN百貨6F. ... 台北市信義區松壽路12號6樓(ATT 4 FUN百貨6F) ... 捷運| - 板南線市政府站3號出口,步行約10~15分鐘 - 象山線101站4號出口,松智路轉松壽路, ... 於 www.eatogether.com.tw -

#14.接駁車時刻表-交通指引 - 三軍總醫院

另加發汀州往內湖院區0730、1705班次,內湖往汀州院區1715、1730班次,捷運南港昆陽線1730班次,客滿即發車不再等候。 4.若遇天然災害(含颱風)發布並經臺北市政府宣佈不 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#15.交通指南| 六福村主題遊樂園

可於高鐵新竹站下車,並從車站大廳4號出口前往客運轉運站5號公車月台,轉搭乘新竹縣 ... 乘車路線:松山機場(建議搭車點)>南京敦化路口>捷運忠孝敦化站>成功國宅> ... 於 www.leofoovillage.com.tw -

#16.松山車站 - 迷惑龍的部落

照片右方捷運4號出口處為松山臨時站所在地。2016.12.03。 DSC_6756.jpg ... 松山市場位於捷運松山站2號出口,裡面也有一些在地美食。2016.12.03。 於 bronto0809.pixnet.net -

#17.店鋪據點 - bb.q CHICKEN – 韓式炸雞餐廳

臺北市松山區慶城街1號4樓 (南京復興捷運站7號出口). (02)2719-0928. 週日-週四11:00-21:30(內用、外帶最後點餐20:30 /外帶最後取餐21:00). 於 bbqchicken.com.tw -

#18.【台北信義區美食推薦】100間美食街、吃到飽、火鍋、燒肉

台北信義區美食附近包括捷運台北101、新光三越信義新天地、市府站及國父 ... 復興站3號出口附近的Villa.like悅禾莊園Spa,悅禾莊園在台北許多捷運站都 ... 於 tisshuang.tw -

#19.服務據點 - 兆豐銀行

分行名稱 地址 電話 城中分行 台北市中正區許昌街42號 02‑23122222 金控總部分行 台北市中正區忠孝東路二段123號 02‑25633156 衡陽分行 台北市中正區衡陽路91號 02‑23888668 於 www.megabank.com.tw -

#20.TIXINN go票亮- 粉絲安全交易演唱會、熱門活動門票之平台

... 世界巡迴演唱會台北站門票,Hebe田馥甄台北小巨蛋演唱會2023 一一巡迴演唱會,2023 ATEEZ ... 台北市松山區南京東路四段103號2樓之3(小巨蛋捷運4號出口步行2分鐘). 於 tixinn.com -

#21.服務據點 - 國泰產險

單位 住址 電話 傳真 總公司對外營業之異地辦公場所 台北市大安區仁愛路四段85號2樓 (02)2777‑1299 (02... 中山通訊處 台北市松山區民權東路三段142號7樓之4 (02)2325‑5228 (02... 台北通訊處 台北市松山區南京東路四段163號11樓 (02)2718‑6589 (02... 於 www.cathay-ins.com.tw -

#22.【台北美食】牛肉麵.雞湯食尚玩家推薦!東區忠孝敦化宵夜美食

雞湯》離捷運站更近了、生意便又更好了一碗牛肉麵、一碗剝皮辣椒雞湯, ... 從捷運忠孝敦化站9號出口出來,約步行130公尺、3分鐘左右即可抵達;開車 ... 於 tenjo.tw -

#23.機場捷運營運路線 - 桃園捷運乘車指南

各站車站資訊. 以下為桃園捷運各車站,點擊文字可查看各站車站資訊介紹。 A1 ... 於 www.tymetro.com.tw -

#24.媽咪寶貝 2月號/ 2016 第188期: 為母則強 蕭彤雯

... 號台北市信義區忠孝東路五段 8 號 B2 (捷運市府轉運站)古亭創始店松山火車站台北市羅斯福路三段 96 號(捷運台電站 4 號出口)台北市信義區松山路 11 號(捷運松山 4A ... 於 books.google.com.tw -

#25.消夜文!38間大台北宵夜懶人包推薦,台北深夜食堂吃什麼?

捷運 :市政府站(3號出口)、象山站(1號出口) ... 食記:【台北ATT 4 FUN美食】刁民酸菜魚台北信義店,台中排隊美食北上第一 ... 台北松山區宵夜! 於 www.mecocute.com -

#26.近小巨蛋站很得長輩喜愛藏在民宅裡頭的眷村小館真的很配飯

《二空眷村小館》就位於民生社區裡面,從長春路過來到台北長庚醫院與宏國大樓後面這邊,從捷運小巨蛋站1號出口走過來大約是4~5分鐘的距離,《二空眷村 ... 於 blake.com.tw -

#27.藏壽司台灣官方網站|くら寿司Kura Sushi - 店舖檢索

台北市信義區松壽路12號4樓(ATT4FUN) · More. 最快可候位時間. 12:50-13:00. 立即預約. 藏壽司中山南西店. 台北市大同區南京西路57號2樓(捷運中山站5號出口旁手扶梯上 ... 於 www.kurasushi.tw -

#28.台北捷運小旅行【5線暢通版】: 踏青趣+賞藝史+衝尋寶+老城遊+閒逛街,半日x單日悠遊提案

23 4 群眾的呼喊聲隨著日暮的到來而逐漸響起,燦爛的螢光點點閃爍在這個歡樂的空間內, ... 環繞一圈後可以發現它的周邊連接著台北田徑場和松山運動中心,除了演唱會以外, ... 於 books.google.com.tw -

#29.小米實體門市

台北市中山區松江路273號2樓(捷運行天宮站3號出口). 小米之家台中直營店. 台中市北區三民路三段125號2F(來來2樓) ... 台北市南京西路15號四樓(新光三越南西三館). 於 www.mi.com -

#30.門市查詢|星巴克| Starbucks Taiwan

台北市松山區敦化北路340之10號2樓(第二航廈) ... 台北市南港區忠孝東路七段371號B2 (南港車站B2) ... 新北市板橋區雙十路二段193號(江子翠捷運站4號出口斜對面) ... 於 www.starbucks.com.tw -

#31.台灣高鐵Taiwan High Speed Rail

最新消息· 時刻表與票價查詢· 購票優惠· 乘車指南· 車站資訊· 列車販售· 高鐵聯票· 企業資訊與法規· 業務申請· 聯絡我們· 常見問題· 遺失物查詢· 企業永續發展· 投資人 ... 於 www.thsrc.com.tw -

#32.i 郵箱據點查詢 - 中華郵政全球資訊網-郵務業務

地址, 澎湖縣七美鄉海豐村10鄰19號. 相對位置, 局屋側邊牆壁. 營業時間, 24小時. 地圖. 儲格數/櫃型/智慧郵筒, 20/四代櫃智慧郵筒 ... 相對位置, B1客梯出口左側. 於 www.post.gov.tw -

#33.松山車站- 背包地圖

台北松山車站旗艦店剛開幕不久,店家位在CITYLINK松山車站2樓西側陽光平台(捷運松山站) 內用座位看起來比東區兩家分店再多一些. 於 www.backpackers.com.tw -

#34.open圖書館特展|親子天下15週年

8/4為貴賓與媒體參觀日,僅限受邀對象參觀。8/5-8/27,全面開放購票民眾入場. 台北松菸文創園區.北向製菸工廠2F多功能展演廳(捷運國父紀念館站5號出口) ... 於 activity.parenting.com.tw -

#35.微風南山Breeze - 微風廣場

微風南山-捷運淡水信義線台北101/世貿站4 號出口,110台北市信義區松智路17號. 於 www.breezecenter.com -

#36.服務據點 - 和運租車

台北總站 · 松山機場站 · 台北濱江站 · 台北大安站 · 台北士林站 · 台北內湖站 · 台北忠孝站 · 台北板橋站. 於 www.easyrent.com.tw -

#37.松山站周邊找公車不迷茫 - Yahoo奇摩新聞

配合捷運松山線通車,松山站四號出口附近新增設了大型公車亭,以方便搭乘捷運的乘客快速使用接駁至各地,使台北市區不僅捷運路網、連公車路網都一網打盡, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#38.嬰兒與母親 05月號/ 2017 第487期 Nico & Kim & NiNi,那對夫妻:愛「妮」的宣言

... 新北大道四段和中信街口 4 | 2017/5/7 | 10:00-12:45|北區全方位超音波產檢說明 ... 市中山區玉門街1號→(圓山花博爭豔館)捷運圓山站1號出口師大:(烹飪教室)106年5 ... 於 books.google.com.tw -

#39.YouBike-松山區捷運松山站(3號出口) - LINE熱點

【LINE熱點】YouBike-松山區捷運松山站(3號出口), 租自行車, 地址: 台北市松山區八德路四段742號。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫 ... 於 spot.line.me -

#40.昆陽咖啡廳

南港咖啡廳-PUSH ONE. 店內一進門的這 ...前往靜心苑相當方便,位於昆陽站捷運站旁,從4號出口步行5分鐘 ... 於 kisosaki-library.net -

#41.交通指南 - 臺北市松山區戶政事務所

105212 臺北市松山區八德路四段692號四樓 捷運: 松山新店線「松山站」下車(3號出口出來第一棟大樓) 火車: 松山站下車(往西出口)(本大樓位於車站斜對面) 於 sshr.gov.taipei -

#42.碧潭站捷運2023 - gamewarr.online

17:30-00:00 碧潭站捷運碧潭站捷運捷運小碧潭站. 車站名稱小碧潭. 車站地址: 231222新北市新店區中央路151號4樓. 無障礙電梯位置: 出口電梯:出口1( ... 於 gamewarr.online -

#43.捷運松山站 - 工具邦

車站 名稱: 松山車站地址: 105057臺北市松山區八德路4段742號無障礙電梯位置: 1.出口電梯: 出口3(松山區行政中心左側) 出口5(八德路4段近松山國小) 2. 於 tw.piliapp.com -

#44.松山車站(台灣) - Wikiwand

原本位於後站舊站房西側的行包中心(曾移至前站舊站房位置西側的新建房舍),現在為台北捷運松山線松山站出入口3號及4號及通風口、公車站、廣場。 捷運松山線車站位於 ... 於 www.wikiwand.com -

#45.2023台灣燈會「光源台北」四大展區地點、主燈、副燈全攻略

2023台灣燈會「光源台北」四大展區地點、主燈、副燈全攻略 ... 光兔現蹤,捷運國父紀念館站1號出口上方。圖片來源:2023台灣 ... 地點:松山文創園區. 於 www.cw.com.tw -

#46.松山站@ 隨風翔旅遊日誌 - 隨意窩

1號出口,八德路四段711 ; 2號出口,八德路四段709巷口,電扶梯往上 ; 3號出口,八德路松山路口,松山區公所旁,電扶梯上下 ; 4號出口,八德路松山路口,台鐵 ... 於 blog.xuite.net -

#47.COLDSTONE > 門市查詢

門市地址, 103 台北市大同區承德路一段1號B2 (京站時尚廣場B2) ... 門市地址, 104 台北市中山區區南京西路15號B1 (新光三越南西三館) ... (台北捷運西門站6號出口旁). 於 www.coldstone.com.tw -

#48.【台北景點】台北捷運景點好玩大集合&旅遊熱門好去處推薦

台北有很多熱門景點都在捷運站附近,所以搭捷運玩台北絕對是最方便快速 ... 地址:台北市萬華區康定路173巷(地圖); 交通:捷運龍山寺站3號出口走路3 ... 於 mimihan.tw -

#49.臺灣日式建築紀行 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

臺北 3-5 2-5 202基隆市中正區中正路113號| ... 路二段18號(捷運中山站旁)| 02-2511-7786 •浮光書店 103臺北市赤峰街47巷16號2樓(捷運中山站R9出口)| 02-2550-7288 |週 ... 於 books.google.com.tw -

#50.File:捷運松山站 4A出口 20141115.jpg - Wikimedia Commons

中文(臺灣):從臺灣鐵路管理局松山車站地下連通道拍攝臺北捷運松山站4A出口。 Date, 15 November 2014, 15:22. Source, 台北捷運松山站. 於 commons.wikimedia.org -

#51.捷運松山站4 號出口 - ️ Parole de Grâce

捷運松山站4 號出口. 詢問處位置: 近出口飲水臺位置: 出口廁所位置: 非付費區,近東將松山新店線(松山(台北捷運)-新店)的路線圖顯示在地圖上。 於 yfecoya.paroledegrace.fr -

#52.大眾運輸- 交通 - 國立故宮博物院

乘車地點. 臺北101:【臺北101/世貿捷運站】4號出口,右轉市府路上的KKday直達專車站牌 ... 於 www.npm.gov.tw -

#53.松山地铁站- 台北松山站- 松山站出口分布 - 8684地铁

地铁松山站是台北地铁松山新店线站点,首班车最早06:00,末班车最晚00:00。列车运行方向不同,站点运营时间会有所差异,需换乘的乘客请综合考虑换乘线路及站点的时间 ... 於 dt.8684.cn -

#54.台北捷運系統出入口/電梯總集錦系列之松山站(4A/4號出口篇 ...

歡迎收看mole77177頻道精心製作的影片當你在觀看影片時,別擔心會有廣告出現本頻道屬於非營利頻道,並沒有任何獲利影片內容適合闔家觀賞, ... 於 www.youtube.com -

#55.1841 - 公路客運iBus

松山 機場─南崁─臺灣桃園國際機場. 國光客運. 票價查詢 ... 3民權復興路口. 即將進站. 4民權龍江路口. 4分 ... 10捷運民權西路站. 12分. 11昌吉重慶路口. 於 www.taiwanbus.tw -

#56.全球門市・Worldwide Locations・海外店舗・글로벌 ... - 鼎泰豐

台北市信義路二段194號(捷運東門站5號出口) ... 捷運搭乘捷運東門站(淡水信義線、中和新蘆線)5號出口 ... 週日至週四10:00~20:30 週五、六及例假日前夕10:00~21:00. 於 www.dintaifung.com.tw -

#57.[分租套房]捷運永春站旁磚牆隔間2樓採光套房免瓦斯費 - 591租屋

交通便利:離永春捷運站1號出口250公尺走路3分鐘,離南港高鐵松山火車站也近2.房間廁所都有窗,採光通風良好3.二樓免爬高,水泥隔間隔音佳4.使用天然瓦斯熱水器免瓦斯費 ... 於 rent.591.com.tw -

#58.去捷運小巨蛋站4號出口, 台北市松山區的驾驶路线 - Waze

去捷運小巨蛋站4號出口, 台北市松山區的实时驾驶路线,基于实时交通和路况– 来自Waze的司机。 於 www.waze.com -

#59.捷運松山站4 號出口 - Landscape Aviation

無障礙電梯位置出口電梯: 出口3(松山區行政中心左側) 出口5(八德路4段近松山國小)月臺電梯:大廳層付費區中央處. 將松山新店線(松山(台北捷運)-新店 ... 於 landscape-aviation.fr -

#60.【桃園機場交通超詳細攻略】機場捷運、高鐵、客運巴士路線 ...

從台北車站或新北產業園區站出發的旅客,更能在機場捷運站內提早辦理報到與 ... 搭乘台北捷運松山新店線(G/綠線)抵達北門站的旅客,下車後請依站內的「3 號出口」 ... 於 lazyjapan.com -

#61.每天都是美好咖啡日: 台北90間咖啡館情報直送 PLUS東京熱門咖啡館

因搭捷運松山新店線在「台電大樓站」下車,自2號出口出站,走路6分鐘。每天都是美好咖啡日台北咖啡館 以 Everyday is a nice coffeeday R02-2562-1618 4 ... 於 books.google.com.tw -

#62.松山站(台灣站名) - 中文百科全書

出口 1:饒河街觀光夜市(靠近八德路四段709巷) · 出口2:松山市場 · 出口3:松山區行政中心(靠近松山區行政中心),出口外預定設定台北市YouBike站點(捷運松山站) · 出口4 ... 於 www.newton.com.tw -

#63.<台北美食>洋石岩燒牛排 岩石上的牛排 - 樂佩享生活

下一站首爾!痞客邦6月起飛 ... 店家地址 | 台北市大安區忠孝東路四段223巷10弄4號. 鄰近捷運 | 忠孝敦化2號出口(步行3分鐘,210公尺). 於 rapunzelke.pixnet.net -

#64.【台北景點推薦】2023台北一日遊好玩行程&最新台北旅遊捷 ...

台北市景點多且交通發達,光台北捷運景點就超豐富,想安排台北親子景點、 ... 地址:台北市中正區思源街1號捷運:公館站4號出口,走路約5分鐘,地圖 於 bobby.tw -

#65.和牛涮日式鍋物放題

台北市大安區忠孝東路四段128號2樓. 店鋪介紹. 【內用營業時間】 ... 【捷運】忠孝敦化捷運站5號出口或經東區地下街12號出口,直走約5分鐘可抵達. 更多分店訊息 ... 於 www.wagyushabu.com.tw -

#66.陶板門市 - 陶板屋和風創作料理

台北市松山區復興北路375號. 02-2718-1268. 午間:11:30~14:30 (最後點餐時間14:00) ... 板橋捷運新埔店 ... 台北重慶南店. 屏東太平洋店. 屏東市中華路80號4樓. 於 www.tokiya.com.tw -

#67.門市查詢 - 路易莎

地址/ 新竹市東區金山六街33號. 營業時間/週一至週日07:00-19:00 ... 地址/ 台北市中正區仁愛路一段17號1樓 ... 松山工農門市(即將開幕). 電話/02-87898613. 於 www.louisacoffee.co -

#68.松山車站(台灣) - 維基百科,自由的百科全書

原本位於後站舊站房西側的行包中心(曾移至前站舊站房位置西側的新建房舍),現在為台北捷運松山線松山站出入口3號及4號及通風口、公車站、廣場。 捷運松山線車站位於 ... 於 zh.wikipedia.org -

#69.媽咪寶貝 5月號/ 2016 第191期 氣質媽咪─宋紀妍。

... 濟帶血分享/生寶專業講師台北京華城/台北市松山區八德路四段 138 號 11 樓了 ... 新北市板橋區縣民大道一段 189 號 3 樓(近府中捷運站 1 號出口)北科大集思會議 ... 於 books.google.com.tw -

#70.門市資訊/門市查詢| 爭鮮迴轉壽司

CITYLINK 松山店. 台北市信義區松山路11號1F. (02)2748-1998. 11:00~21:30(最後點餐21:00) ... (捷運古亭站4號出口). (02)2364-9862. 11:00~21:30(最後點餐21:00). 於 www.sushiexpress.com.tw -

#71.【首爾】益善洞特色咖啡廳結合傳統建築,韓劇御用拍攝場景

Ikseon-dong, Jongno-gu, Seoul, 南韓(서울특별시종로구익선동); 營業時間:10:00-21:00; 交通:地下鐵鐘路三街站4號出口. 於 maruko.tw -

#72.台北-萬華創始店 - Amo阿默典藏蛋糕

有提供刷卡服務,配送服務恕不適用刷卡付款。 ✽ 台北車站捷運站M3號出口,步行約3分鐘✽ 台北火車站轉地下街,步行約 ... 於 www.amo.com.tw -

#73.松河街

近捷運板南線(後山埤站),步行約15分鐘。位於松河街四號水門處之錫口渡口,自古以來即為南北通商、貨物集散之地,曾繁華鼎盛為松山 ... 於 campustheque.fr -

#74.台北捷運又一線~松山線(松山站) - Bluejohn旅行誌 - Udn 部落格

松山 線被命名為「3號線-松山新店線」,以「綠色」作為代表色系。這條線最大特色就是與其他四條捷運線皆可轉乘,其中的中山站、松江南京站、南京復興 ... 於 blog.udn.com -

#75.捷運松山站3 號出口

1出口第一航站大厦台北国际航空站货运部2出口邮局第二航空大厦大型车停车场3出口。 折叠车站出口1:辽宁街2:龙江路3:南京东路三段(仅供出站) 4:。 捷運松山 ... 於 cm.lease-advice.org.uk -

#76.服務據點-台北富邦銀行

台北市中山區民權東路三段37號. 長安東路分行. 台北市中山區長安東路一段36號. 大直分行新一代分行. 台北市中山區明水路602號. 1; 2; 3; 4; 5 ... 於 www.fubon.com