捷仕堡新莊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凌宗魁寫的 紙上明治村(二冊套書) 和瀋陽唐伯虎的 國家寶藏 全集都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠足文化 和大旗出版社所出版 。

國立雲林科技大學 視覺傳達設計系 黃雅玲所指導 吳孟樺的 新莊廟街文化設計之意象偏好研究 (2021),提出捷仕堡新莊關鍵因素是什麼,來自於新莊廟街、文化意象、視覺傳達。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 政治學研究所 曲兆祥所指導 汪正洋的 行政院組織改造之研究─歷史制度主義的觀點 (2016),提出因為有 行政院、組織改造、歷史制度主義、路徑依賴、斷續均衡的重點而找出了 捷仕堡新莊的解答。

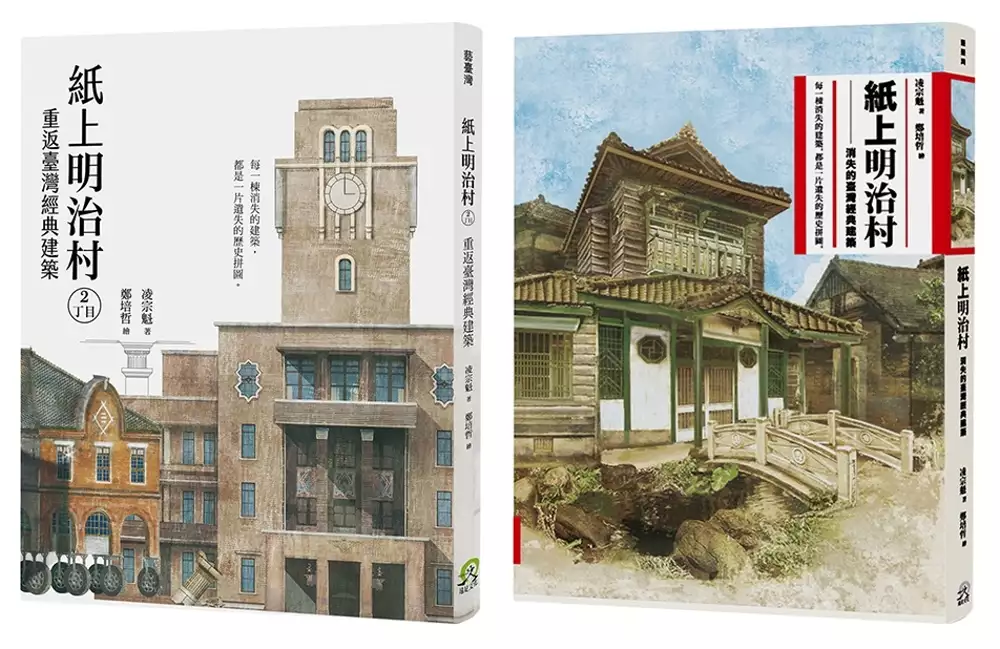

紙上明治村(二冊套書)

為了解決捷仕堡新莊 的問題,作者凌宗魁 這樣論述:

每一棟消失的建築, 都是一片遺失的歷史拼圖。 一代代、一座座的建築物,記錄當代的美學表現、工藝技術,塑造了城鄉的變貌,也呈現人類的文明發展;是歷史的舞臺,也是時代的見證。 雖然每棟建築建立之初,都被期許堅固永恆立於大地,但能夠千秋萬世留存的建築非常稀少。展示威權的房子、崇神敬天的房子、擋風遮雨的房子、裝載記憶的房子……建築不見了,到哪裡去尋找?曾經的記憶和感情,在哪裡安身立命? 《紙上明治村》從住宅、餐廳、戲院、百貨公司、醫院、學校、中央和地方官廳、教堂佛寺、到公共設施和土木設施,帶領我們回到多年前的臺灣,一覽那些已經消失、但曾經存在於這塊土地上的建築肖像,重溫以

前臺灣城鄉的莊嚴與典雅。 推薦人 《紙上明治村:消失的臺灣經典建築》 沈奕妤∣印花樂設計總監 洪致文∣臺灣師範大學地理學系教授 連振佑∣中原大學景觀學系助理教授 徐世榮∣政治大學地政學系教授 孫啓榕∣建築師 孫德鴻∣建築師 黃舒楣∣臺灣大學建築與城鄉研究所助理教授 黃恩宇∣成功大學建築學系助理教授 楊 燁∣北投文史部落客 榮芳杰∣新竹教育大學環境教育研究中心主任 薛孟琪∣東海大學建築學系助理教授 蕭文杰∣臺北商業大學助理教授 《紙上明治村》淺顯易懂的文字與描繪精美的圖像,記錄了已經被消失或遷移的建築景觀風貌,以無形文化財的方

式延續其價值,引導人們走入歷史。閱讀本書不只是緬懷過去的美好,也讓我們重新思考為什麼要保留文化資產,該留下什麼給臺灣的下一代。──蕭文杰(臺北商業大學助理教授) 透過宗魁的歷史書寫,搭配培哲的手繪圖像,這本彷彿具有時光隧道魔力般的圖文集,帶領著我們反省過去,思考未來。──榮芳杰(新竹教育大學環境教育研究中心主任) 鄭培哲的圖像風格溫柔細緻、又富含生活感性,優雅又具透明感的色彩,讓人總是在畫中品味再三。──沈奕妤(印花樂設計總監) 《紙上明治村2丁目:重返臺灣經典建築》 片倉佳史│作家/自由記者 李清志│實踐大學建築設計學系副教授 吳秉聲│成功大學建築學系副教授

吳介祥│彰化師範大學美術糸副教授 周奕成│大稻埕國際藝術節發起人 邱翊│台北城市散步執行長 栖來光│在台日本作家 張鐵志│中華文化總會副秘書長 殷寶寧│臺藝大藝政所副教授/古蹟藝術修護系代主任 渡邊義孝│日本一級建築士/東亞日式住宅研究者 蔡亦竹│實踐大學應用日文系助理教授 蔡瑞珊│作家/青鳥書店創辦人 謝佩霓│藝評家、策展人 謝金魚│歷史小說家 嚴婉玲│臺南新芽協會理事長 (依姓氏筆畫)

新莊廟街文化設計之意象偏好研究

為了解決捷仕堡新莊 的問題,作者吳孟樺 這樣論述:

一個具有魅力的城市或地區都應著 重整體經營,更重要的是必須了解如何運用文化產業和文化意象來扭轉與 開發地方經濟的潛力。而不論採用何種形式展現城市及地方之文化意象,文化意象在現代的城市發展和地方觀光旅遊中扮演非常重要的角色。而在視覺圖像設計中可以發現以文化意象作為 形象元素的設計,圖像指引人類之間的溝通方式,已經超越語言的限制、 打破文字及語言隔閡,透過圖像傳遞訊息,使觀看者理解辨識圖像及了解圖像的意義,傳承了文化延續的重責大任。老街為城市在地文明的縮影及老記憶,它不僅與地方發展息息相關,也是在地居民生活中心, 形成與演進代表著台灣漢人移 民開墾的過程和歷史; 新莊廟街為台灣廟宇密度最高的老街

,因高密度的廟宇林立紀錄了豐富歷史文化,然而隨著時代更迭,輝煌歷史產生的文化遺產,在時代延續與傳承中逐漸消逝, 因此本研究希望可以透過以新莊廟街地方視覺應用為研究課題,以了解新莊廟街設計作品偏好應用及文化特性。本研究透過內容分析法擷取分析出新莊廟街文化意象,並透過評價構造法找出新莊廟街設計作品偏好因子。研究結果發現新莊廟街的形成,經濟、社會及宗教信仰為其原因;清代新莊港因港口繁榮吸引大量移民定居,因不同族群擁有各自不同文化信仰,每個族群為求精神與心 靈上慰藉,紛紛將其信仰帶入,可以彰顯出居民對於廟宇與信仰的寄託。新莊廟街在建立時有預留建廟地作為未來興建廟宇的需要,因此街道建築多圍繞著廟宇興建。

新莊廟街上的廟宇有著各自獨特的歷史,它不僅與當地居民生活息息相關,民俗技藝及傳統戲曲甚至是傳統美食,也因廟宇及該信仰文化而發展起來。基於新莊廟街豐富的文化歷史,為此了解新莊廟街其 視 覺圖像設計中設計作品中其元素 所要傳遞的概念表達出來, 蒐集新莊廟街現有出版品 以評價構造法EGM )深入 訪談 1 0 位新莊居民及旅客,將其訪談結果建置為 評價構造圖,並統整八 個偏好因子分別為 「 圖像內容 」、「 圖像表現形式 」、「 色彩」 、「 風格 」、「 功能 」、「 具特色的文字 」、「 出版品 內容 呈現 」及「 促進廟街文化理解」 。 而從這八 項因素中可另外分出 26 項具體事項與 3 2

項抽象感受。本研究偏好因子分析結果,可以作為未來設計相關設計作品時的參考方針, 運用視覺設計營造出文化的意象與特色,使之吸引人潮,以達到行銷地方的目標。

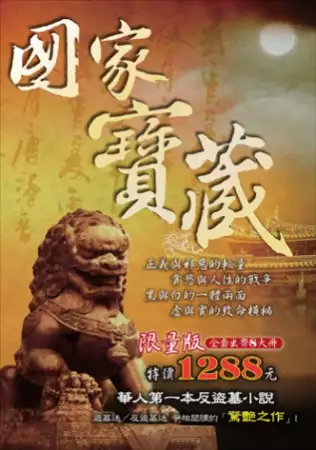

國家寶藏 全集

為了解決捷仕堡新莊 的問題,作者瀋陽唐伯虎 這樣論述:

《國家寶藏1-天國謎墓》 林教授在偶然機緣下,得到了「天馬飛仙」玉器,據說其藏有西漢武帝茂陵的地宮結構圖。於是他搜羅一批盜墓高手,密謀進入茂陵;不過為了試探這些人的能力,他先讓這幹人前往天王洪秀全的墓進行盜挖。各懷異術的人們,卻在天王墓中幾乎全軍覆滅...... 《國家寶藏2-天國謎墓II》 天王洪秀全的墓裡......在詭異的慈雲寺中意外獲得了守墓人身上的紋身謎詩,深入到地底下數十公尺的古墓裡;然而這一路詭祕怪事不斷,詛咒、陷阱密佈,甚至還出現變種生物。 一位幡然醒悟的年輕人,決定將私欲與貪念轉化為維護國家寶藏的鬥志,但是處在不見天日的謎墓中,如何才能化險出逃...... 《

國家寶藏3-南海鬼穀》 鍛羽而歸的林教授暫時按下行動,潛心研究「天馬飛仙」的祕密;但一夥劫匪竟搶走了天馬飛仙。林教授急忙組織人馬追回,鬼使神差之下,兩路人馬竟被迷霧送到了一座荒島上......前所未見的神祕動、植物,甚至還慘遭襲擊;此刻,他們是該聯手禦敵,還是各自為戰? 《國家寶藏4-南海鬼穀II》 為了保全性命,安然逃出無人鬼島,一行人四處尋找食物果腹、充飢,甚至還因此發現「馬來之虎」所秘密埋藏的二戰珍寶;然而,待在島上的時間越久,能夠活下來的機會越低...... 另一方面,林教授找來兒子協助解開「天馬飛仙」暗藏的茂陵之謎,林氏父子真能破解? 《國家寶藏5-樓蘭奇宮》 林

家老宅神祕寶物的離奇失蹤,林教授父子誓言找回自己的東西。一行人以「科學考察」的名義浩蕩的展開大漠征途...... 一場沙暴後出現的神祕伊斯蘭陵墓,又牽動了專家們不安分的心...... 《國家寶藏6-樓蘭奇宮II》 伊斯蘭陵墓重見天日,專家們的探究之心再起,古阿拉伯文背後埋藏的大量寶物圍繞眾人的心頭。這次,他們能全身而退嗎?而追捕的行動讓彼此體力透支,眼看唾手可得的寶物卻遭到協力廠商從容劫走...... 《國家寶藏7-關中神陵》 在林教授的壓迫下,田尋毅然決然地要辭去工作,但在離職前竟意外被捲入一場危機之中,甚至背上罪名成為階下囚......公司高層的壓迫、牢中大哥的惡勢力、獄卒飄忽

不定的態度,讓事情蒙上層層迷霧,無辜受累的田尋在查找真相時,卻發現令人意外的幕後黑手...... 《國家寶藏8-關中神陵Ⅱ》 茂陵,在林教授的苦心策劃之下,終於找到通往地宮的地下甬道。但面對步步殺機的死亡陷阱、數百隻巨大毒毛蜘蛛的連續攻擊、巨型陸鱟和恐怖乾屍的致命威脅,被迫一起行動的田尋,該如何破機關、鬥怪物,阻止重要的國家古文物被盜賣一空? 驚世寶藏掀開人性最底層的黑暗面,親情、愛情、友情變得不堪一擊,槍枝舉起,子彈貫穿的竟是自己人的胸膛......

行政院組織改造之研究─歷史制度主義的觀點

為了解決捷仕堡新莊 的問題,作者汪正洋 這樣論述:

本論文採取「歷史制度主義」(Historical Institutionalism)的研究途徑,探究我國自1949年政府遷臺以來行政院的組織結構演化路徑,並以組織變革的相關理論來檢討行政院組織變革的成效與危機。本論文將行政院組織結構改造歷程分為三階段;第一波組織改造為1949年至1986年,此階段初期考量建軍備戰,未更動「八部二會」框架。直到1966年修訂《動員戡亂時期臨時條款》,授權總統調整中央行政機構,才以大幅增設委員會的方式因應國家發展的需求。但也造成組織膨脹、疊床架屋、溝通不良、機關名稱定義混淆等問題。第二波組織改造為1987年至1996年,此時人民參政風氣日盛、臺灣主體意識興起,行

政院得以根據國家實際需求翻修組織架構。但在憲政改革的紛擾下,《行政院組織法》的修正無法完成,故仍以不斷成立委員會的方式來回應社會需求。第三波組織改造為1996年迄今,由於1996年國發會議的「精省」決議,使行政院組織與人力的改造迫在眉捷。此時行政院組織改造已鎖定在「小而能政府」的新公共管理路徑,且依循此一路徑迄今。惟陳水扁執政受制於分立政府(divided government)僵局,未能完成立法。至馬英九2008年完全執政,行政院組改的關鍵時刻出現,組織改造終能開始。本論文從三波組織改造歷程中歸納出行政院組織變革的「路徑依賴」與「斷續均衡」現象。最後並依組織變革理論,建議未來行政院組織設置的

「法律保留」程度應再適度降低;「顧客導向」的哲學理念與「功能區塊」的思維模式也應重新檢討;組織文化與組織學習能力更要不斷融入變革的能力。