拍全家福的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高行健寫的 靈山行(啟發《靈山》的史詩旅程) 和高行健的 靈山行(啟發《靈山》的史詩旅程,獨家附贈高行健親簽畫作藏書卡)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站桃園全家福照拍攝,推薦您邀請一家人拍照留念 - 夏綠蒂婚紗也說明:拍全家福 照可以是孕婦全家福照、老中青三代全家福照、家族成員全家福照等等,我們會針對一家人喜愛的風格,推薦適合的全家福照拍攝,歡迎在桃園、中壢、八德還是其他縣 ...

這兩本書分別來自國立臺灣師範大學出版中心 和國立臺灣師範大學中心所出版 。

國立屏東大學 教育心理與輔導學系碩士班 黃素雲所指導 蔡嘉芳的 初婚女性共組繼親家庭之經驗研究 (2017),提出拍全家福關鍵因素是什麼,來自於初婚女性、繼親家庭、繼母、繼母家庭。

而第二篇論文實踐大學 時尚與媒體設計研究所碩士在職專班 呂清夫、洪藝真所指導 蔡青樺的 設計台灣新衫指標之建構 (2006),提出因為有 台灣新衫、指標、符號的重點而找出了 拍全家福的解答。

最後網站拍全家福都要注意什麼呢? - 星期五問答則補充:一是要選擇單一的拍攝背景一般全家福拍照,人都是比較多的,用單一背景更突出人物~. 二是如果是室外就要選擇晴天拍攝比較好,室內可以逆光用閃光燈 ...

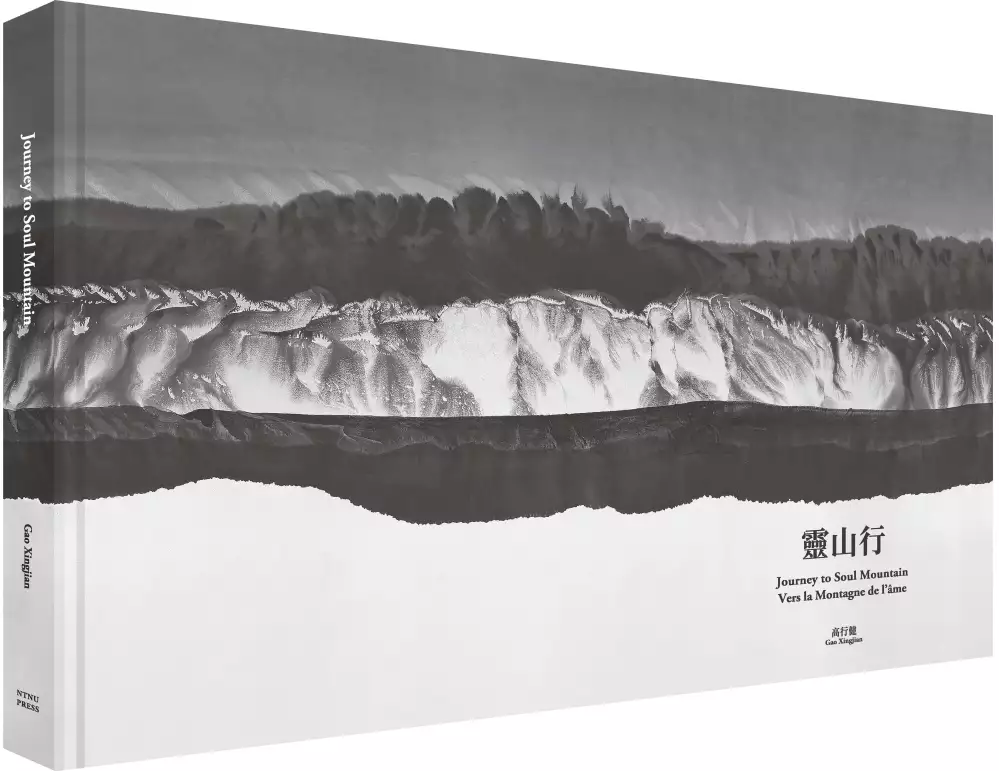

靈山行(啟發《靈山》的史詩旅程)

為了解決拍全家福 的問題,作者高行健 這樣論述:

如何超越人生存的種種困境達到清明的意識? 一台相機,一萬五千公里的長途跋涉 一百張攝影作品,四十幅畫作 現實的攝影,心象的模寫 勾畫出創作《靈山》的內心歷程 《靈山行》影畫集收錄高行健於1982到1985年間橫穿長江流域、青藏高原、雲貴地區所拍攝的照片,經過高行健精心策劃和選編,以一百張照片的影像,與四十幅1979到2015年間創作的畫作,來反映作者內心不斷叩問探索的心象,重構啟發出《靈山》這本巨著的史詩旅程。 繪畫與語言的表述兩者並行不悖,既非前者圖解後者,而用語言去描述圖像也枉費心機。這是兩種不同的思維方式,盡可以相互溝通,卻各有各的方式和魅力。而人的心象既超越國界,又

超越語言,語言最多只給個提示。 高行健:「《靈山行》這本畫冊,既獨立於小說《靈山》,也可以當作小說的另一種參照。讀者如果能從中得到些啟發和愉悅,編者也就十分欣慰。」

拍全家福進入發燒排行的影片

每年最喜歡的節日就是新年啦🧨 全家聚在一起的感覺真好💗

今年特別的是爺爺奶奶答應要去拍全家福照啦!這是我們全家的第一次拍全家福~

選擇了韓系全家福,圓了我想去韓國照相館拍照的夢哈哈哈😄

真的很喜歡seoulful studio 包裝精美 工作人員也都是韓國歐巴 而且都很耐心細心的在旁邊找指導我們動作和站位等等!真的是太喜歡了💗推薦大家一定要去拍!

初婚女性共組繼親家庭之經驗研究

為了解決拍全家福 的問題,作者蔡嘉芳 這樣論述:

本研究目的在於探討初婚女性共組繼親家庭之經驗歷程,及其經驗背後所隱含之意義。並透過研究了解初婚女性在共組繼親家庭之夫妻經營關係、與繼親子女/姻親親屬互動關係與夫妻關係的關聯、及知覺自我價值等經驗,進而給予未來想共組繼親家庭之初婚女性們一些建議與參考。 本研究使用質性研究方法,訪談五位初次結婚之女性,並曾經或目前擁有五年以上共組繼親家庭之經驗者,訪談文本資料再以「主題分析法」進行文本分析,歸納出六個主題,最後依據研究結果進行討論,並以研究之結論回應研究問題,分別為四個部分。壹、「從意外混亂到努力堅持:夫妻關係的溝通與支持理解」;貳、「超乎血緣的愛與難以解開你的鎖:關係中的定位確認及掙扎」

;參、「資源的運用與無助:姻親關係協助繼親家庭鞏固或導致瓦解」;肆、「愛的天使回首來時路:找回生命力量及價值歸屬」。 最後根據研究發現進行討論,並給予「身為繼母/未來可能為繼母之女性」、「實務工作者」、「政府及社會相關單位」、「未來研究」提出相關建議。

靈山行(啟發《靈山》的史詩旅程,獨家附贈高行健親簽畫作藏書卡)

為了解決拍全家福 的問題,作者高行健 這樣論述:

獨家贈送 高行健畫作《妙不可言》親筆簽名藏書卡 如何超越人生存的種種困境達到清明的意識? 一台相機,一萬五千公里的長途跋涉 一百張攝影作品,四十幅畫作 現實的攝影,心象的模寫 勾畫出創作《靈山》的內心歷程 《靈山行》影畫集收錄高行健於1982到1985年間橫穿長江流域、青藏高原、雲貴地區所拍攝的照片,經過高行健精心策劃和選編,以一百張照片的影像,與四十幅1979到2015年間創作的畫作,來反映作者內心不斷叩問探索的心象,重構啟發出《靈山》這本巨著的史詩旅程。 繪畫與語言的表述兩者並行不悖,既非前者圖解後者,而用語言去描述圖像也枉費心機。這是兩種不同的

思維方式,盡可以相互溝通,卻各有各的方式和魅力。而人的心象既超越國界,又超越語言,語言最多只給個提示。 高行健:「《靈山行》這本畫冊,既獨立於小說《靈山》,也可以當作小說的另一種參照。讀者如果能從中得到些啟發和愉悅,編者也就十分欣慰。」 作者簡介 高行健 國際著名的全方位藝術家,集小説家、戲劇家、詩人、戲劇和電影導演、畫家及思想家於一身。1940年生於中國江西贛州,1988年起定居巴黎,1997年取得法國籍。2000年獲諾貝爾文學獎。 他的小説已譯成四十種文字,全世界廣爲發行。他劇作在歐洲、亞洲、北美洲、南美洲和澳大利亞頻頻演出,達

一百二十多個製作。他的畫作也在歐洲、亞洲和美國的許多美術館和畫廊展出,已有九十次個展,出版了三十多本畫冊。近十年來,他又拍攝了三部電影詩,融合詩、畫、戲劇、舞蹈和音樂,把電影做成一種完全的藝術。 他還榮獲法國藝術與文學騎士勳章、法國榮譽軍團騎士勳章、法國文藝復興金質獎章、義大利費羅尼亞文學獎、義大利米蘭藝術節特別致敬獎、義大利羅馬獎、美國終身成就學院金盤獎、美國紐約公共圖書館雄獅獎、盧森堡歐洲貢獻金獎;香港中文大學、法國艾克斯―普羅旺斯大學、比利時布魯塞爾自由大學、臺灣的臺灣大學、中央大學、中山大學、交通大學和國立臺灣師範大學皆授予他榮譽博士。 此外,2003年

法國馬賽市舉辦了他的大型藝術創作活動「高行健年」。2005年法國艾克斯―普羅旺斯大學舉辦《高行健作品國際學術研討會》。2008年法國駐香港及澳門總領事舘和香港中文大學舉辦了「高行健藝術節」。2010年英國倫敦大學亞非學院舉辦《高行健的創作思想研討會》。2011年德國紐倫堡―埃爾朗根大學舉辦了《高行健:自由、命運與預測》大型國際研討會。同年,韓國首爾高麗大學舉辦《高行健:韓國與海外視角的交叉與溝通》,韓國國立劇場則舉辦《高行健戲劇藝術節》。2014年香港科技大學高等研究院舉辦《高行健作品國際研討會》。2017年國立臺灣師範大學舉辦《高行健藝術節》。2018年法國艾克斯―馬賽大學圖書館設立《高行健

研究資料中心》。2020年國立臺灣師範大學圖書館設立《高行健資料中心》。現任國立臺灣師範大學講座教授。 序言 繪畫作品 攝影作品 高行健著作 序文 臺灣的朋友們希望我八十歲壽辰也是《靈山》出版三十周年之際出版一本我的新書。我由衷感謝朋友們的盛情,可惜這所謂耄耋之年已力不從心。但細細琢磨,何嘗不可舊作翻新,把當年啟發我寫這部書的老照片翻出來,幸好臺灣國立師範大學圖書館已經把這些老膠卷加以數位化處理,打開電腦便歷歷在目。 這些照片2017年在台師大首次得以展出,之後,新加坡的誰先覺畫廊和臺北的亞洲藝術中心在舉辦我的畫展之際,也選了若干張照片配

合參展。新近在法國中部文藝復興之地索蒙城堡舉辦我的《呼喚新文藝復興展》出的畫冊,出乎我意料,畫作之外竟然選用了上十張照片,並且給我諸多稱謂又加上個攝影家的頭銜。 我倒是愛好攝影,追述起來已有五十年的經驗。可從未自認為攝影師,沒想過辦攝影展和出畫冊,更沒有把攝影當藝術創作,純粹是一種消遣。上世紀七十年代初文革期間,我下放到皖南山區農村,為了同農民打成一片,能在此安度一生,拿個相機,給農家拍全家福照。小鎮上的照相館老闆的兒子學木匠,我買了他兩件粗製的桌椅,便可以使用他的暗房,沖印膠卷和照片,送給農家。我也藉此拍攝些山鄉的風景,聊以自慰。這本影集中的《雨中行》和《農家》便是我那時的攝

影。 影集中除了這兩張,其他的照片都是我1982到1985年間數次長途跋涉時拍攝的。最長的一次是1983年,北京人民藝術劇院上演的我的劇作《車站》被禁演,我匆匆離開北京南下,奔蠻荒之地去當野人。橫穿長江流域八個省、七個自然保護區,行程達一萬五千公里。五個月後,那場所謂「清除精神污染運動」不了了之,我才回到北京。此外,還有幾次長途旅行,或青藏高原,或東海之濱,既去過長江的入海口,那一望無際泥水彌漫地質學稱之為的海塗,也遊過風光秀麗的江南水鄉。從大熊貓出沒的臥龍原始林區到盛傳野人的神農架,從三峽中的鬼城豐都到屈原的故鄉秭歸;從苗、彝、土家、羌人和藏族的村寨到天臺山的佛廟、武當山的道

觀;北從黃河故道南至海南島,拍了數千張照片。 當時我有個日本簡易的Sony相機,一位北京電影製片廠的朋友替我買過期處理的電影膠卷,按公斤計價很便宜,一大盤可以裝十幾圈膠卷。我任編劇的北京人藝劇院有暗房,可以使用。但這些沖洗出來的底片我在中國的時候大都沒有印成照片。只是我1987年底應邀出國,向劇院請了一年的創作假,答應給劇院寫一部神話史詩劇《山海經傳》,也帶上一小包各地拍攝的膠捲和幾本旅途做的筆記,作為提示,好繼續寫《靈山》。至於留在中國的那許多膠卷,如同我的書畫和手稿,如今都沒有下落。 把攝影作為藝術創作始於我拍電影的時候。2003年馬賽市舉辦高行健年,這大型

的創作計畫讓我大學時就做的電影夢終於有了著落。在兩位拍數位影視的朋友幫助下,拍攝了我的第一部電影詩《側影或影子》。我們沒有經費,只是這馬賽計畫中的歌劇《八月雪》和戲劇《叩問死亡》排練的時候,以及我做畫展的同時,搶拍和加拍一些電影鏡頭。所以每個鏡頭都得精心策劃,我先用相機取景,出示給攝影師和演員們看,畫面和演員的表演也得十分精確。之後,我拍的另外兩部電影詩《洪荒之後》和《美的葬禮》,也是如此。攝影對我來說,不只是記錄個場景,還同時講究選景、圖構和表演,如果有人物納入鏡頭的話。 面對四十年前這些舊照片,首先得選出一些影像質地尚可的加以修整,再適當剪裁,調整光線和黑白的層次與對比。然

後再精選編輯,十分費心,絕不亞於電影影片的剪輯。小說《靈山》自有一番精心的結構,這一大堆照片無法納入,得先選出圖像,再重新建構,當來至現實的影像終於能構成個旅程,這《靈山行》也就成行了。 在愛爾蘭首府都柏林舉行的世界高峰會議上,和我同時獲得美國終身成就學院金盤獎的美國前總統克林頓祝賀我,同我握手時通過翻譯對我說:「《靈山》是一部人類的書。」確實如此,這書已有四十種語言的譯本。新加坡舉辦的作家節上,一位塔吉克作家請我在他的《靈山》波斯文譯本上簽名,還告訴我這書塔吉克、伊朗和阿富汗三國家有波斯文的三種譯本。而我家的書架上也有埃及、伊拉克、薩烏地阿拉伯三種阿拉伯文譯本,每本書的厚度

都大不相同。 《靈山行》這本影集中的每張照片如何命名,是個難題。如果標明的只是照片拍攝的地點,除了個別對中國人文地理有興趣的學者之外,喚不起廣大讀者的共鳴。我於是選用提示性的標題,只在若干有特殊意味之處,譬如,大禹陵點明的是中華文化的源起,苗、彝、羌、藏則表明這中華文化也是多民族的匯合,源遠而流長。 《靈山》這部書從雖然從中國的現實與歷史出發,探究的卻是人的生存困境和人性的複雜,並不拘泥於某一種民族文化,也非尋根。如何超越人生存的種種困境達到清明的意識正是《靈山行》追求的宗旨。因此,徒有現實的攝影還不夠,誠如《靈山》一書中的我,在現實世界長途跋涉,而你卻在內心不

斷叩問。這本畫冊要也展示內心的探索就得訴諸另一種圖像,也即繪畫。而這繪畫並非對現實的模寫,顯示的該是心象。 有意思的是這恰恰是我繪畫的方向。遠在寫《靈山》之前,我就在找尋一種圖像,既非寫實又非純然抽象,如同夢境與幻象。把我的繪畫電子檔打開,出乎意料,我1980年的一張老畫,畫與標題居然正是「靈山」!我當時並沒想到寫這部書,事後也忘了這張畫。細細追憶,想起來了,是我離開中國的前幾天,突然想起可能在國外辦個畫展,拿了些畫交給一位朋友,請他找人托裱好再寄給我。之後,我人在巴黎,拿了這卷畫去找畫廊,走遍了塞納河左岸的畫廊街。二百多家畫廊,那當代藝術火爆的年代,對這些畫不肖一顧,沒有畫廊

肯展出。之後存在一個畫夾子裏,也就忘了。二、三十年後,我在歐州、亞洲和美國許多美術館舉辦的那些回顧展,也沒把這張小畫收入。如今,時過境遷,巴黎那條街上的畫廊十之七、八已關門,不是改為服裝、傢俱店,便轉賣古董。 意外發現這張小畫卻並非偶然,讓我醒悟到《靈山》一書寫作之前,這番追求就已經孕育在心,只等機緣自會萌發。從《靈山》的寫作到《靈山行》的編輯,之間又相隔三十多年,回顧我的繪畫創作,不難發現竟也一脈相傳。我另一張也題為「靈山」在畫布上的大畫,標明的年代2012,可見這番心象還持續在心。我很快便選出了四十張畫作,勾畫出這番內心的歷程。 繪畫與語言的表述兩者並

行不悖,既非前者圖解後者,而用語言去描述圖像也枉費心機。這是兩種不同的思維方式,盡可以相互溝通,卻各有各的方式和魅力。而人的心象既超越國界,又超越語言,語言最多只給個提示。 《靈山行》這本畫冊就這樣編輯,一百幅攝影加上四十幅畫作,各有個標題,無需多加解說,既獨立於小說《靈山》,也可以當作小說的另一種參照。讀者如果能從中得到些啟發和愉悅,編者也就十分欣慰。 2019年9月14日,巴黎

設計台灣新衫指標之建構

為了解決拍全家福 的問題,作者蔡青樺 這樣論述:

中文摘要隨著全球化時代的來臨,台灣若想在國際交流場合中突顯自我特色,呈現具代表性的服裝實為良策。然而,「什麼是台灣的代表性穿著?」一語驚醒夢中人!訂定「台灣新衫 Shin-Sa」,不只是服裝展示、不只是一個活動、不只是少數人的意念,而是一個偉大的、有意義的符號運動!它將牽動所有在台灣成長、受教育以及生活的一群人,更代表了台灣人的自我認識、台灣人的自信、以及台灣人的國際形象!台灣是一個極多元的文化結合體,加上許多敏感的政治禁忌,要設計出一套大家都能接受的「台灣新衫 Shin-Sa」,其實是非常艱鉅的任務,尤其需要長時間來凝聚共識。從歷年「APEC」舉辦期間各主辦國競相推出傳統服裝的啟發,並加上

文獻比較,研究者歸納出要設計足堪代表台灣的服飾,基本上可以從文化、禮儀、環境等三個層面,建構出可遵循評估的指標﹙Index﹚。本研究主要以深度訪談法﹙in-depth interview﹚與問卷調查法,針對訪問長期接觸國際性正式場合的政界名人、紡織業界名人、演藝名人、體壇文化名人、企業名人、教育學者、名設計師等訪談對象,瞭解台灣「國服」應具備的條件與特色,以及對台灣與國際場合的特殊意義。研究者透過分析訪談資料,分就三個層面歸納出九項設計策略指標。並利用前述指標的操作模式以檢視日本和服的實際範例,研擬出針對「台灣新衫 Shin-Sa」之問卷調查表,由實際問卷所統合之具象符號代表台灣國服以符號形態

發展之可行性。本研究發現,就「環境層面」來看,專注印染的技術和服裝期望表達的意念著眼,可指引出「台灣新衫」的基礎方向。不過「台灣新衫」運動需要長時間的努力來發展。研究者並具體提出五項建議:(一)「台灣新衫」的意義應不斷與全民溝通;(二)服裝設計競賽是促進「台灣新衫」的方法之一;(三)「台灣新衫」的共識需從禮節面長期建立;(四)「台灣新衫」應從多元化尋求共識;(五)「台灣新衫」設計大賽的評審團必須以團隊方式進行。

拍全家福的網路口碑排行榜

-

#1.不拍絕對會後悔!全家福也能拍得和婚紗照一樣美!

結婚邁入18年,阿醜一家終於去拍全家福了! 沒想到成品超乎預期的好看,讓我們超級滿意呢! 我們選擇全台都有分店的伊頓自助婚紗拍攝全家福照, ... 於 fresh438.pixnet.net -

#2.服務 - 曙色攝影-拍全家福,台中全家福攝影

服務項目. 1. 人像.照- 肖像形象證件閨蜜2. 家庭.照- 全家福家族孕婦親子3. 婚紗.照4. 攝影棚出租 了解更多. • 請由網頁上方Contact填寫預約單,我們收到你所填寫的 ... 於 www.shusegallery.com -

#3.桃園全家福照拍攝,推薦您邀請一家人拍照留念 - 夏綠蒂婚紗

拍全家福 照可以是孕婦全家福照、老中青三代全家福照、家族成員全家福照等等,我們會針對一家人喜愛的風格,推薦適合的全家福照拍攝,歡迎在桃園、中壢、八德還是其他縣 ... 於 samweddinggallery.com -

#4.拍全家福都要注意什麼呢? - 星期五問答

一是要選擇單一的拍攝背景一般全家福拍照,人都是比較多的,用單一背景更突出人物~. 二是如果是室外就要選擇晴天拍攝比較好,室內可以逆光用閃光燈 ... 於 friask.com -

#5.台中拍攝全家福推薦》[橘子樹寶寶-親子寫真 - 阿梔(ㄓ)的志在生活

Sep 17. 2019 02:42. 台中拍攝全家福推薦》[橘子樹寶寶-親子寫真、攝影]攝影師經驗豐富–在玩樂中拍出孩子的自然表情~構想新銳-拍攝專屬雋永的親情溫度(全家福服裝搭配 ... 於 lemongardenia.pixnet.net -

#6.百看不膩的全家福照.這輩子一定要拍一次,交給這家婚紗工作室 ...

期待已久的全家福照,終於出來了!上次沙拉在臉書分享的伊頓試穿禮服,我們是去拍全家福喔!一直以來想拍全家福照很久了,因爲拍全家福照很有意義, ... 於 vreranda.pixnet.net -

#7.就是要拍全家福!推薦我的全家拍攝心得:伊頓照相館

記得小時候被爸媽帶去柯達拍全家福, 拍照前還被剪了西瓜皮頭, 我抱著我弟傻傻地坐在椅子上,「七」的咧嘴一笑…… 拍出來的照片簡直 ... 於 rashida484464.pixnet.net -

#8.過年期間、限時預約,到府拍攝全家福照片 - 蘆葦婚紗

,可能拍過大大小小的聚會照。 但是你有沒有想到,其實有一種照片是你想要但還沒有擁有的, 那就是[到府拍攝團圓全家福 ... 於 luwei.com.tw -

#9.帶寶寶拍全家福之前,家長做好這4個準備,照片的效果會更好

小劉生完寶寶已經6個多月了,因為老公之前一直忙於工作,所以一直拖到現在才準備要拍全家福。穿著這種衣服去拍全家福,既新潮又好看,而且拍完全家福 ... 於 kknews.cc -

#10.補足幸福缺角自強家庭、孝悌兒童拍婚紗全家福 - 自由時報

北台南家扶自強家庭、孝悌兒童各有堅忍奮鬥的感人故事,但缺角的幸福難免遺憾,今拍攝婚紗全家福,甜蜜補足。北台南家扶今年將表揚6戶自強家庭、6位 ... 於 news.ltn.com.tw -

#11.拍全家福- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦拍全家福商品就在蝦皮購物!買拍全家福立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#12.感恩媽咪到勝利星村拍全家福留下最美回憶 - 屏東縣政府

全家人陪媽媽享用懷舊的眷村美食或私房料理,或品嚐美味下午茶,再一起租旗袍大變身,在老樹綠蔭、街角巷弄間拍下獨一無二的全家福合照。 文化處說,早期眷村生活每到逢年 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#13.全明星運動會藍隊拍全家福 - 中華日報

「全明星運動會」藍隊拍攝全家福。 記者戴淑芳∕台北報導. 「全明星運動會」第一季即將迎接最終回的小巨蛋總決賽,由領隊錢薇娟、隊長胡宇威帶領的藍 ... 於 www.cdns.com.tw -

#14.每一年都要來拍一次,CP值超高的新竹全家福照推薦!

一轉眼沒想到已經和芋仔交往20年,結婚8年了,時間怎麽過那麽快啊!呼呼既然也已經5嵗,現在根本就是小大人!趁著值得紀念的時刻,我們去拍全家福啦! 於 mimisa317.pixnet.net -

#15.拍全家福照竟然可以拍得比婚紗照還美!全家福照價錢不貴又 ...

為什麼呢?因為他們選擇了傳統婚紗店,沒有全家福照的全檔,無法在拍完全家福照以後拿到所有拍攝照片,只 ... 於 www.vividsandy.com -

#16.台中全家福推薦。八斗文創。拍全家福 - 番茄媽咪愛分享

女兒一歲後越來越可愛,越來越好玩,想要把她最可愛的時刻記錄下來,因此決定拍全家福~ 這也是我們第一次正式拍全家福,家庭人員就是我們兩夫妻和女兒! 這次是到台中找 ... 於 cvqst83k2.pixnet.net -

#17.拍全家福照推薦 伊頓自助婚紗 全家福拍攝過程分享

一生中最值得紀念的這一刻,能夠和老公孩子們一起拍攝全家福照是多麽幸福的一件事~ 這次非常謝謝【伊頓自助婚紗】及老公幫我圓夢,讓我能夠和孩子們 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#18.拍全家福照我推薦這一家婚紗工作室讓我超心動的全家福及週年 ...

拍攝的第一個地方我們到了台南的大家一定都知道的美術2舘,. 超好拍的美術舘,在這裏拍全家福照,真的出乎意料的好看! 而且我在台南伊頓婚紗工作室 ... 於 chloewang121.pixnet.net -

#19.派對寫真|寵物全家福|棚拍派對佈置 - PUREFOTO 海外婚紗 ...

party,台北全家福,棚拍全家福,寵物寫真 ... 派對方案也是希望大家能在更輕鬆愉快的情況拍攝, ... 我們會為大家準備輕佈置作為拍攝場景的一隅, 於 purefotography.com -

#20.[三代同堂敬老婚拍]拍全家福有什麽優惠呢? - 西班牙台北婚紗

[三代同堂敬老婚拍]拍全家福有什麽優惠呢? 【全家福8600爺奶免費拍婚照活動】 ♥邀請爺爺奶奶三代同堂一起來拍照嗎? 您可能擔心男女老少的服裝嗎? 於 www.sp-taipei.com -

#21.拍攝前推薦必看!全家福最成功的風格穿搭懶人包

最近有不少朋友們選擇一年拍一張全家福,紀錄家人一年一年的變化,以及這份溫暖綿長的愛,完美的全家福就是有這樣的力量,不浮誇卻能感覺到照片中每個人的情感流露, ... 於 www.stylelab.com.tw -

#22.拍攝全家福的六大注意事項! - 壹讀

馬上就到新年了,相信很多人都迫不及待想在新年時為自己的家人拍攝一套美美的全家福照片了吧!那今天鏡子裝藝的小編就來為大家列舉一下全家福拍攝時的 ... 於 read01.com -

#23.孕婦寫真~到底該不該拍?拍全家福照前必看!!【每個重要 ...

... 當初的孕相關標籤:媽媽,全家,拍照,拍攝,攝影,公主,孕婦,團隊,全家福,小公主. ... 之前也在小古攝影師那邊拍攝孕婦寫真的媽媽朋友們,. 於 www.popdaily.com.tw -

#24.寶寶寫真(服裝)怎麼搭配最好拍?親子裝-穿搭重點企劃圖解-推薦

爸爸媽媽找我們拍攝親子家庭寫真全家福最常問的就是親子寫真服裝親子裝要如何搭配?Abby這篇就不藏私推薦親子穿搭親子裝準備秘訣讓爸爸媽媽在拍攝時都 ... 於 www.abbyblog.tw -

#25.班尼頓廣告風格攝影-孕婦照,寶寶照,兒童寫真,親子攝影,全家福

曾跨界合作「超級星光大道」、「我愛黑澀會」、「模范棒棒糖」等電視節目藝人宣傳照。 2006年更進一步與美麗佳人、ELLE GIRL等國際中文版雜誌合作拍攝時尚派對與星光封面 ... 於 www.benetton-photograph.com.tw -

#26.總是擺POSE沒有靈感嗎? 跳脫傳統攝影的9種創意全家福寫真

全家福 可以怎麼拍呢? 春節將至,來張創意全家福,挑戰你和親愛的家人們吧! 高雄翡麗婚紗_新人分享. 歲末年初之際,親友互相寒暄問暖。 於 ferriwedding.com.tw -

#27.攝影知識丨拍全家福究竟有什麼意義? - 人人焦點

全家福 就是全家幾代人一起拍的合影照,中國人一般喜歡在逢年過節全家團聚的時候拍照,留下珍貴的記憶。全家福到哪裡拍?全家福照相可以到影樓或攝影工作室穿上禮服拍攝,也 ... 於 ppfocus.com -

#28.湊齊離婚爸媽黃小柔拍全家福圓夢 - 噓!星聞

黃小柔來自單親家庭,由阿嬤撫養長大,她從小最大的遺憾就是沒拍過一張全家福,如今她已成家,為了圓拍全家福的夢,她喬了兩個多月,最大的難題就是 ... 於 stars.udn.com -

#29.【車勢星聞】潘逸安拍全家福,出題「要拍出金馬獎的感覺」

潘逸安和老婆Vivian等了1年,終於和1歲半女兒米估一起拍攝全家福,潘逸安照慣例讓出主導權,全權交由Vivian打理,只提出「要拍出金馬獎的感覺」9字 ... 於 www.carture.com.tw -

#30.台北全家福照推薦|沐比專業攝影Monbébé|清新風格抓週 ...

全家福拍攝 照片集錦. 幾張當天拍攝的照片,給大家參考看看,我們從大寶拍攝寶寶寫真,就一直給沐比拍攝. 於 kafkalin.com -

#31.義助剪髮、化妝、拍攝全家福嘉義醫院幫失智失能長者歡度母親節

嘉義醫院社工室指出,參與此次活動的長輩各個都十分開心,住民陳奶奶還說:「第一次拍下人生珍貴的全家福照片,在母親節前夕一圓心願,非常感謝護理之家的 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#32.《淺田家!》:拍一張治癒心靈的全家福 - 關鍵評論網

在現今科技發達、機不離手的年代,成功拍到一齣講述照片的溫情片,相信只有日本片才做到。 你有多久沒有拍攝過家庭合照?原來全家福都能夠治癒心靈。 以 ... 於 www.thenewslens.com -

#33.【新竹全家福/親子寫真】拍全家福照- 伊頓自助婚紗 ... - 結婚吧

【新竹全家福/親子寫真】拍全家福照方案價格:NT$ 7980 - 18800。一、新竹拍攝全家福當日:1. 新竹獨家專業人像攝影棚拍攝2. 可外景拍攝(以攝影棚附近為主,拍攝含車程 ... 於 www.marry.com.tw -

#34.[生活] 一輩子難忘的三代同堂全家福-新竹京華

平常兩邊家人很少會聚在一起,想說一起拍全家福做個紀念. 之前看我朋友高妹在新竹京華拍的全家福非常好看,所以這次我想說找他們拍攝. 於 yehyeah.com -

#35.夢見拍全家福 - 周公解夢大全

夢見拍全家福意味著,有些膽小又帶點神經質,總是小心翼翼地要拚命完成某件事。這兩天似乎有些喪失自我的感覺。而且過度在意別人的目光,使得自己得看人臉色過一天。 於 www.golla.tw -

#36.【拍全家福推薦】這一家,相信我,我每年都來拍,已連拍六年 ...

挑選照片時真的好開心,拍得真好,我用手機拍一千張也拍不出他們任何一張的效果。 之後我和先生決定 每年都固定帶全家人來娃娃臉攝影拍攝全家福照. 在此若是想拍全家福 ... 於 doctorlin.pixnet.net -

#37.一家9人嗨拍全家福隔天卻變「遺照」!兇手還在照片裡

看似幸福的全家福照片,背後卻藏著人倫慘案!美國北卡羅萊州多年前發生一起「勞森(Lawson)家族謀殺案」,而兇手正是一家之主查理(Charles Lawson) ... 於 www.setn.com -

#38.台北全家福推薦去哪一家?三家婚紗工作室大評比!

小時候看到很多生活優渥或沒有金錢壓力的同學,都會拿他們家拍的全家福照來班上炫耀這件事我一直無法理解,拍全家福就全家福啊,有什麼好炫耀的! 於 ert981.pixnet.net -

#39.台中拍全家福照方案價位

單拍全家福. 12吋1張. 6人以內每張800元. 7到10人每張1000元. 11到14人每張1200元. 15到19人每張1500元. 20人以上每張2000元. 純室內拍攝. 於 exit2.com.tw -

#40.電影《淺田家》 跟「日本最會拍全家福的男人」的父母學教養

講的就是被譽為全日本「最會拍全家福的男人」淺田政志的故事,淺田政志專業生涯的起點,也源於他家裡每一年都會拍攝的家庭照。 《淺田家!》改編自日本 ... 於 vocus.cc -

#41.分享*送給媽咪幸福回憶的禮物。ONLY YOU唯你婚紗全家福照

我們一家五口的全家福照終於出爐啦!! 期待很久終於拿到照片了我跟胖虎結婚10年雖然有拍過婚紗但. 於 iwawa.tw -

#42.胡宇威受傷照盯梢!《全明星運動會》藍隊不捨拍全家福∣ 明 ...

為了留念,藍隊「媽媽」夏和熙特別張羅大家拍攝全家福,安排攝影棚,給拍照範例,忙進忙出,被虧說像「造型總監」。藍隊「爸爸」胡宇威則不忘「召回」 ... 於 www.mingweekly.com -

#43.拍全家福照原來這樣有趣,3大細節一次掌握

最近因為老哥準備結婚加上家族人越來越多想要拍個全家福照想跳脫以往相館排排坐的拍攝方式找出一些不錯的拍攝方式及注意細節也順便分享給大家一. 於 dominic88yy.pixnet.net -

#44.全家福攝影 - 婚紗照

長大以後,各自有忙碌的理由,全家團聚時間變得好少…… 即使如此,父母對我們的愛卻不曾變少。 我們去餐廳吃飯會記得拍照打卡,和閨蜜們見面也不忘拍幾張搞怪照片, 手機存 ... 於 etonwedding.org -

#45.不想拍全家福! 叛逆汪「白眼翻到後腦勺」還揪弟弟一起甩態

不想拍全家福! 叛逆汪「白眼翻到後腦勺」還揪弟弟一起甩態 ... 狗兒子們都進入青春期啦!台北市有隻米克斯「車冬雨」,日前在全家的自拍照中,不僅表情十分 ... 於 pets.ettoday.net -

#46.全家福,和家人一起拍張團圓又溫馨的紀念| 全家福,全家福照 ...

説到全家福,您有多久沒跟家人一起拍全家福照了呢?不只是去趟鞋全家福,找個難得的團聚時刻與全家一起拍全家福吧!愛要及時,把握當下與自己最愛的家人一起留下溫馨的 ... 於 www.eton-digit.com.tw -

#47.【全家福】拍下家的味道。孕肚。親子寫真_HO.PAI 合拍影像

成長路上,有手足(兄弟姊妹)陪伴,是很幸福的一件事! 饅哥1.5歲時我們第一次拍全家福,這次剛好也是大樹弟弟1.5歲左右,且正懷著34週的小葵妹妹~ ... 於 smilepong429.pixnet.net -

#48.拍全家福費用要多少?全家福照/親子照攝影方案及價格表

台中JOJO婚紗攝影提供透明公開的拍全家福費用價格表,帶您了解拍全家福要多少錢,全家福照/親子照攝影方案及費用行情,歡迎參考並線上預約洽詢。 於 www.jojowedding.com.tw -

#49.全家福照拍攝懶人包!風格、穿搭、姿勢不藏私,親子寫真必看!

毛小孩們也是我們最重要的家人之一只需要大家遵守我們的毛小孩公約蘇菲雅都很歡迎帶著小家人一起過來拍攝全家福哦! 於 www.sophiaritz1990.com -

#50.這次全家福照被拍的太漂亮? 好友都私訊我怎麼又去拍婚紗照...??

在那麽難得的機會可以和全家人團聚在一起來到這家攝影工作室拍全家福,不論是小家庭、親子寫真攝影、大家庭或是三代同堂一起拍全家福照都有很優惠的方案價格。 於 www.etonwedding.com -

#51.拍全家福照服裝-新人首單立減十元-2021年10月|淘寶海外 - 淘宝

去哪儿购买拍全家福照服裝?当然来淘宝海外,淘宝当前有230件拍全家福照服裝相关的商品在售。 於 world.taobao.com -

#52.大家有比較推薦拍全家福的地方嗎? - 《媽咪愛》育兒問答

遇到特定節日會去拍照紀念嗎像是遇到周年或是一些紀念日都會跟家人去拍照感覺也是小留下一點紀念近期剛好要年底了想說來去拍個全家福不知道大家有比較推薦拍全家福的 ... 於 mamilove.com.tw -

#53.新竹全家福推薦 驚艷大家的全家福照,這樣拍最好看!

大家都知道拍全家福照,小孩的狀況真的是無法掌握的,一下太開心一下又不想拍!攝影師阿勤真的很強,一開始就和他們打好關係,最後還成為好朋友呢! 於 sillybaby.tw -

#54.伊頓自助婚紗|溫馨全家福照|記錄孩子的成長

所以當我決定想拍攝全家福寫真照時,第一個就想到他們家囖~~這次全家福照出來的成果,果然沒有讓我們一家失望! 我 ... 於 stancy.tw -

#55.全家福各式風格任選超高CP值拍攝特惠方案| 薇閣數位影像館

薇閣數位影像館提供超值特惠方案,用小資價幫你拍出高質感寫真作品。以真摯的鏡頭為您拍攝全家福,為這座美好的港灣留下更多專屬於你們的回憶片段,紀錄下這樣有著最 ... 於 vg168.com.tw -

#56.拍攝全家福

這是我們全家第一次一起去拍全家福,我們都非常興奮。拍照的前一天,奶奶、姑姑和媽媽特別到美容院把頭髮洗得漂漂亮亮,爸爸和弟弟也把頭髮剪得帥帥的。為了準備拍照的衣服 ... 於 photo.whps.tp.edu.tw -

#57.台中全家福照| 家庭親子攝影,五星推薦好評| @蘿蔓蘿蘭婚紗店

RomanRolan蘿蔓蘿蘭法式婚紗店不僅贏得眾多PTT,Google網友給予5星推薦口碑肯定,在台中全家福照寫真拍攝服務的領域,也以等同法式手工婚紗的客製化服務態度親民的價格 ... 於 www.romanrolan.com.tw -

#58.五月天石頭:為什麼我堅持用半世紀前的拍立得相機拍全家福

然後,有一個想法在心中萌芽了,我想拍全家福。不是那種三腳架一架,自動倒數快門閃光後就完成的那種,而是真的很麻煩的那種。 於 www.businessweekly.com.tw -

#59.去這家婚紗工作室拍全家福照你一定會後悔!!!

真正陪伴家人的時間真的很少,. 而你是不是也和我們一樣很久沒有和父母好好的拍張全家福照了呢? 於 samantha55564.pixnet.net -

#60.藝術寫真許一個圓滿!拍攝全家福先準備這5件事

本篇為您整理了拍全家福前,需要準備的5件事,其中建議先從了解一家人的需求開始!問問自己,想要拍攝全家福的目的是什麼呢?是父母的結婚週年紀念? 於 youngphoto.com.tw -

#61.台北拍全家福-李權Lee chuan攝影工作室

... 台北形象照,大同區形象照,海外婚紗,海外婚紗攝影,孕婦寫真,台北孕婦寫真,全家福,台北拍全家福,韓式證件照,台北韓式證件照,日本婚紗,京都婚紗,沖繩婚紗. 於 www.lee-chuan.tw -

#62.拍全家福推薦》限時優惠價4999:網友大推的婚紗禮服.攝影師 ...

拍全家福 拍照姿勢怎麼擺? 全家福拍照最尷尬的就是不知道該擺什麼動作、排什麼隊形!這時候就需要懂得指導動作,引導情境 ... 於 www.wed225.com -

#63.全家福照 - 唯你婚紗攝影

全家福 照. 全家福照. 分享. 圖庫. 返回頂部 · 預約諮詢. 拍婚紗推薦專線 客服專線02 2598 1101 客訴專線0800 690 888. ONLY YOU 唯你婚紗台北市中山區中山北路三段53-3 ... 於 www.onlyu.com.tw -

#64.高雄全家福照推薦《伊頓自助婚紗》讓我們愛不釋手的全家福是 ...

我們的全家福照出爐了!這次拍攝的全家福照是在高雄拍的,還沒拍攝前兩隻寳就超興奮!其實一直想要拍全家福照很久了,但覺得小孩還小,擔心拍攝不太好 ... 於 rainbow7601.pixnet.net -

#65.市政新聞-拍全家福照片留念,定金如何支付才有保障? - 新北市 ...

【新北巿訊】新北市政府法制局消費者保護官(下稱消保官)日前處理1件消費爭議申訴案件,消費者原本預定拍攝全家福照,總價9,800元,應業者要求於簽約 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#66.Category Archives: 全家福照 - 手工婚紗

拍全家福 照,紀念一家人最溫馨的時刻好久沒跟家人一起拍照了, 趁現在召集家庭成員一起拍一次全家福吧! 於 lovestory11.com -

#67.攝影師拍全家福成品讓21萬人崩潰| 三立新聞網

網友Pam Dave Zaring在臉書PO出一組照片,強調「這不是笑話」,請來一位專業攝影師拍攝全家福照片,每張照片花費2至250美元不等的價錢,攝影師表示,拍攝 ... 於 today.line.me -

#68.紀錄你們全家的幸福時刻,一同來拍全家福,難忘的溫馨時分。

有多久沒和家人一起吃頓飯聊天了呢? 有多久沒和家人拍一張全家福照了呢? 於 etondigit.pixnet.net -

#69.Fly Fish 飛魚影像美術館,全家福紀念~ @ 希薇亞の食在玩味

位於台北市愛國東路上的Fly Fish飛魚影像美術館, 交通上十分方便搭乘捷運從中正紀念堂站出來步行約3分鐘即可到達。 拍照當天因為是週末所以來拍全家福的人滿多的, ... 於 blog.xuite.net -

#70.全家福照【優惠專案】8人拍全家福5張只要4000元 - 娃娃臉 ...

拍全家福 照或是結婚週年照是我們拍過最有紀念價值的事,一本拍攝精美的全家福照是可以珍藏百年的傳家之寶。所以娃娃臉攝影工作室的全家福照所使用的相本全部都是採用 ... 於 www.babyface.url.tw -

#71.家人難得一聚,除夕你會跟家人拍全家福嗎?

時光記憶,讓拍攝一張全家福成為一道必不可少的“溫情大餐”,讓全家福記錄一家人的成長與改變,讓它承載一個家庭的集體記憶與文化基因,拍張全家福看似 ... 於 bearask.com -

#72.全家福要去哪拍?【桃園最優惠】CP高推薦寫真店

全家福 究竟該去哪兒拍?| 桃園C P 值最高的攝影寫真店: 西班牙台北婚紗- 很多人對婚紗店的誤解都以為『只有拍婚紗照』而已,其實不止婚紗還有很多像是兒童寫. 於 taipei77zf.pixnet.net -

#73.全家福照推薦|讓我超滿意的親子婚紗全家福寫真-伊頓自助婚紗

那在拍全家福照的時候,要如何讓小孩乖乖配合拍照呢? 小孩要乖乖拍照真的不容易啊! 伊頓工作人員也變出了超多小朋友喜歡的氣球、娃娃…等,. 於 peipei.tw -

#74.想拍全家福找紐約| 嘉義紐約紐約國際婚紗影城

結婚20週年紀念照️. 我幾乎每3-5年都會拍一次. 所以這次是我拍第5次的全家福. 當然就要大拍特拍紀念一下. 畢竟我是一個超⋯級無敵. 愛拍照的媽媽. 於 new-york.com.tw -

#75.3年後依然選擇【伊頓自助婚紗】拍全家福。數位毛片一次全給

2021/08/17(星期二) (可可15.6y+樂樂10.10y+果果7.3y+多多4m) 因為四寶多多的出生,讓我萌生想拍攝全家福的念頭,歡迎且紀錄多多加入我們家。 於 angela700422.pixnet.net -

#76.全家福寫真如何溝通?5大項目完整記錄親子好感情! - 打招呼 ...

拍出符合期待的全家福婚紗寫真,有哪五大點需要注意? 全家福, 台北全家福, 藝術照, 沙龍照, 閨蜜, Hellohello 打招呼影像. ✎風格與服裝挑選 例如 ... 於 hellohellophoto.com.tw -

#77.奇葩汪拍全家福拒絕平凡「大法師式」回眸主人看傻- 萌寵

不只人類,狗狗拍照時也會出現不合群的朋友!紐西蘭一名飼主日前在社群平台分享了自家愛犬的「全家福」照片,不過其中一隻芬蘭狐狸犬Kiko卻與眾不同, ... 於 www.chinatimes.com -

#78.【攝影】超誇張的全家福照拍攝!!!就算結過婚

快十點的時候老公就帶著喬喬一起過來準備去拍全家福照,. 因為第一套全家福是拍攝便服,所以不用額外換禮服,穿本來過來時的衣服就好。 這次 ... 於 d184520b.pixnet.net -

#79.全家福棚拍– Tung Family - 婚攝Mike影像團隊

全家福 棚拍/全家福攝影/全家福推薦/四代全家福/禮服全家福/婚攝Mike/家庭寫真/新秘Juin/Miss Tiny Wedding Dress/東潮時裝西服/全家福攝影師/全家福合照/全家福棚拍 ... 於 www.mikejuin.com -

#80.【幸福小提醒】為什麼你一定要拍『全家福』?|幸福記錄特派 ...

全家福拍攝 /家庭寫真/親子寫真photograph by幸福記錄特派員像這樣的家庭年份對比照,看著每段時間孩子的成長~這就是全家福的魅力所在! 於 droing4192.pixnet.net -

#81.拍全家福照就要這樣拍,全家福最好看的風格姿勢完全不輸婚紗 ...

我們收集了最夯最好看的全家福拍攝姿勢與禮服推薦,想拍什麽風格全家福就拍什麽全家福照,最優惠的拍全家福價格方案,快來挑選您最想拍的全家福照推薦! 於 www.eton.tw -

#82.3980元方案A - 幸福‧記錄特派員

幸福記錄特派員,自助婚紗包套,婚紗攝影工作室,拍婚紗,阿杜攝影師,桃園中壢全家福, 中壢桃園親子寫真,親子寫真,個人藝術照,個人形象照,新娘秘書,閨蜜寫真, 中壢全家福 ... 於 www.weddinghappy.com.tw -

#83.《 淺田家! 》 二宮和也化身最會拍全家福的男人真人真事登上 ...

由小兒子所拍下的第一張照片,就是他們的全家福。 如今,這位小兒子淺田政志( 二宮和也飾演),已經從專科學校畢業,並持續與父母及哥哥四人 ... 於 memeon-music.com -

#84.潘逸安拍全家福當金馬獎在辦馬拉松拍12小時成果曝光 - 蘋果日報

潘逸安和老婆Vivian等了1年,終於和1歲半女兒米估一起拍攝全家福,潘逸安照慣例讓出主導權,全權交由Vivian打理,只提出「要拍出金馬獎的感覺」9字 ... 於 tw.appledaily.com -

#85.拍一次不後悔的全家福照,拍攝過程與成品分享!

之前在臉書上分享我和妞妞在兒童新樂園的合照,其實我們是拍全家福照唷! 一直想要拍全家福很久了,但都沒行動!所以妞媽這次和妞爸討論了一下, ... 於 may1215may.pixnet.net -

#86.5個你不知道的拍全家福照完勝秘訣@ 花生泡芙的部落格

拍禮服要弄造型和服裝會花比較久的時間,小朋友如果等太久,難免失去了玩心,就拍不出好的全家福照片了。像我這次只拍二套便服加上一套禮服,效果就出奇的好,. 其實禮服的 ... 於 babyozaki300.pixnet.net -

#87.多久沒有拍全家福了呢? … - 送禮物推薦首選!把你的回憶製成 ...

多久沒有拍全家福了呢? 全家福的照片總是最值得放在桌邊床前的裡面滿滿都是全家人的愛給妳力量往前闖! 線上訂做超質感無框畫: ... 於 www.phootime.com -

#88.歲月流轉拍了三十年全家福-臺中醫林第110期 - 台中市醫師公會

民國七十九年,卸下省立朴子醫院眼科主任職,遷至臺中市開業。為告知諸親友最新動態,乃在診所前拍全家福,製成民國八十年賀卡(生肖屬羊),也是此一全家福賀卡系列之濫觴。 於 www.tcmed.org.tw -

#89.拍全家福照推薦伊頓自助婚紗全家福拍攝過程分享|靜怡 - 媽咪拜

一生中最值得紀念的這一刻,能夠和老公孩子們一起拍攝全家福照是多麽幸福的一件事~這次非常謝謝﹝伊頓自助婚紗﹞及老公幫我圓夢,讓我能夠和孩子們一起 ... 於 mamibuy.com.tw -

#90.【全家福】歐美全家福都這樣拍!15個最有溫度的全家福照姿勢

拍全家福 姿勢:全家人一起手拉著手,一起大步向前走,. 這個姿勢可以讓全家福照片看起來格外有氣勢,. 如果你們一家人人數很多的話,在拍攝這個全家福畫面 ... 於 etonwed.org -

#91.值得嗎?! 拍全家福價錢大公開台中【全家福攝影推薦】 - 半半夫婦

拍全家福 價錢分析表讓你一目了然!拍全家福價錢怎麼算?到底拍全家福價該注意甚麼才不會被坑? 台中拍全家福價錢詳細分析表,拍全家福照值得嗎?半夫不久前提出想要拍下 ... 於 banbanbubu.com -

#92.飛官羅尚樺殉職遺孀誕女拍"全家福照" - Yahoo奇摩新聞

今年3月22日,台東志航基地2架F-5E戰機在屏東旭海空中擦撞墜毀,其中,殉職的中尉飛官羅尚樺,當時妻子懷孕才2個多月,這段時間,忍著悲痛守護著他們 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#93.跟家人一起拍張溫馨可愛的全家福照吧! - 婚紗禮服

全家福顧名思義就是和最愛的家人一起拍全家福照,人生總是在錯過中成長,全家人多久沒好好聚在一起了?那就趁現在記錄美好的時刻,一家人一起穿上同款親子婚紗禮服, ... 於 www.welovestudio.com.tw -

#94.小時候媽媽帶我們拍全家福,現在我們長大了換我們帶媽媽 ... - Facebook

小時候媽媽帶我們拍全家福,現在我們長大了換我們帶媽媽拍全家福,祝全世界的媽媽母親節快樂,媽媽我愛你~ 攝影/Naomi 造型/Sabrina Chen 禮服/ALBA SPOSA 高級訂製 ... 於 de-de.facebook.com