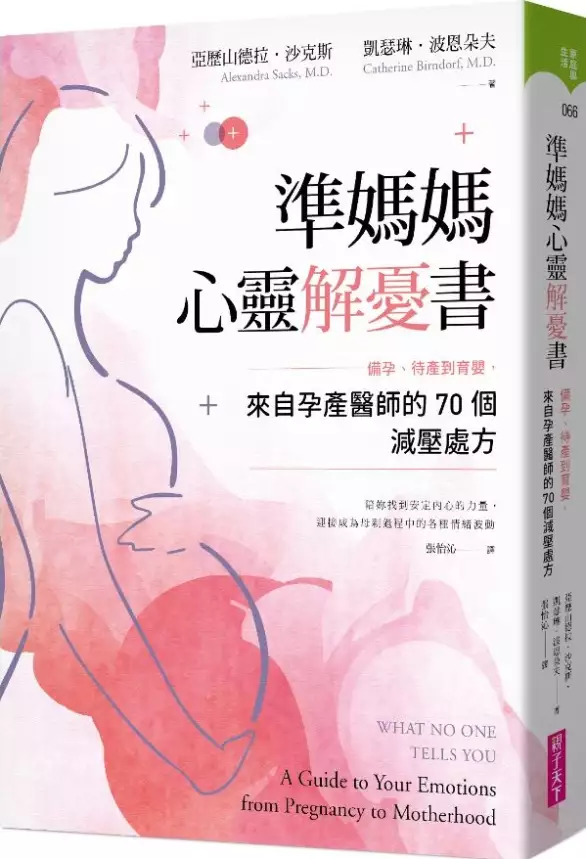

托育人員在職訓練課程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦施淑娟寫的 0~3歲嬰幼兒課程活動設計 和亞歷山德拉・沙克斯,凱瑟琳・波恩朵夫的 準媽媽心靈解憂書:備孕、待產到育嬰,來自孕產醫師的70個減壓處方都 可以從中找到所需的評價。

另外網站112 年托育人員在職訓練課程實施計畫也說明:112 年托育人員在職訓練課程實施計畫. 一、 目的:. 協助從事托育工作者,增強嬰幼兒相關知識與技術,使學員習得嬰幼兒環.

這兩本書分別來自心理 和親子天下所出版 。

國立臺北教育大學 幼兒與家庭教育學系碩士班 翁麗芳所指導 劉冠君的 托育人員對於兩歲以上幼兒的教保經驗 (2021),提出托育人員在職訓練課程關鍵因素是什麼,來自於托育人員、兩歲幼兒、教保。

而第二篇論文亞洲大學 社會工作學系 南玉芬所指導 李竣晟的 居家托育人員對兒童保護服務責任通報態度之研究 (2021),提出因為有 居家托育人員、信任程度、責任通報、態度、兒童保護的重點而找出了 托育人員在職訓練課程的解答。

最後網站最新情報 - 台南市第二區居家托育服務中心則補充:最新情報. 首頁 最新情報. 112年托育人員在職訓練課程. heart 112年1月19日更新. 情報分類. 網站公告(12) · 教育訓練(0) · 活動情報(0). 關於我們.

0~3歲嬰幼兒課程活動設計

為了解決托育人員在職訓練課程 的問題,作者施淑娟 這樣論述:

本書內容根基於蒙特梭利教育理論,依據蒙特梭利在兒童發展中的第一階段:0~3歲,將嬰幼兒活動設計分為三個階段,分別為嬰兒期(3~12個月)、學步期(12~24個月)及走路期(24~36個月),共計138個活動,有日常生活、動作技能、感官、語文、社會及認知等六大領域,形成一個系統性課程活動架構。針對這三個年齡層的嬰幼兒,為其各項發展設計適合的活動,協助嬰幼兒照顧者如托嬰中心或家庭保母、父母,能更掌握嬰幼兒學習的方向與內容,回應嬰幼兒發展中需要的身體動作、語言、認知、社會與情緒發展能力。

托育人員對於兩歲以上幼兒的教保經驗

為了解決托育人員在職訓練課程 的問題,作者劉冠君 這樣論述:

本研究主要在暸解暸解托育人員教保兩歲幼兒時的情況,研究者以三位曾在臺北市托嬰中心任職的托育人員為研究對象,將所得到的訪談內容搭配文獻進行分析。主要研究發現如下:兩歲幼兒在托嬰中心出現了「卡班」現象,對托育人員極為困擾,今年因為疫情的關係獲得舒緩,但新制托育補助在2021年8月開始實施,難保今後卡班情形不再發生或惡化。托嬰中心盥洗室多不設在活動區內,也無區隔,不符合兩歲幼兒的生理需求。托育人員教保兩歲幼兒時,衛福部編行的兩本指引似無實質幫助。托育人員自身對於兩歲幼兒的教保專業並未顯示研習需求,會依當下自己所任職的幼兒年齡層,挑選研習,但是希望研習的課程內容可依照幼兒月齡或是年齢細分,不是只有初

階和進階的選擇。

準媽媽心靈解憂書:備孕、待產到育嬰,來自孕產醫師的70個減壓處方

為了解決托育人員在職訓練課程 的問題,作者亞歷山德拉・沙克斯,凱瑟琳・波恩朵夫 這樣論述:

由兩位專注於女性心理健康的精神科醫生執筆,寫給準媽媽的安定心靈之書,帶你克服懷孕、生產、育兒的憂心與焦慮,找到與內在和平相處的方式。 第一本關注準媽媽心理健康、 情緒照護的孕產育完全指南 來自孕產醫師與上千名準媽媽的暖心對話 提出專業、正確且易懂的醫學建議 陪妳找到安定內心的力量 迎接成為母親過程中的各種情緒波動 告訴伴侶自己懷孕了,他會怎麼說? 我該不該先知道寶寶的性別?要為他取什麼名字才好? 我的身體已經不是我的了…....體型逐漸失控,怎麼辦? 公開喜訊讓我好緊張! 從得知懷孕的那一刻起,大部份的準媽媽, 除了要面對身型

的轉變,還要迎接人際關係、職業生涯等的改變, 加上荷爾蒙變化,讓準媽媽往往都會擺盪在幸福和憂鬱的情緒之間。 大多數人都認為當媽媽只會帶來快樂------本書作者要帶大家面對「幸福的迷思」, 讓每個準媽媽都能放心討論心情矛盾的時刻,並且找到與情緒共舞的方式。 這本書會帶著妳: ● 跟著寶寶而來的各種種關係改變,有效應對,情緒無負擔: 從擔心另一半會怎麼說,到產後恢復性生活,一網打盡維繫新伴侶關係的秘訣。 陪妳從容面對妳的爸媽、公婆,還有 妳的手足、同事、朋友,以及不認識的路人甲乙。 ● 面對職場溝通與職涯發展的變化,相信自己的抉擇,從容有解: 從在

職場公布孕事,到和老闆討論接下來的工作、產假,一步步減低妳的壓力不安。 給妳產後回歸職場或是在家帶小孩的評估建議,幫妳度過兼顧工作和家庭的身心不適,以及重返工作岡位的適應期與擠奶挑戰。 ● 身體由內而外的改變,掌握看得見的體型、看不見的荷爾蒙: 陪妳重新認識自己的身體,包含孕期、產後的荷爾蒙變化,還要預備身型轉變時的抗壓力。 提供飲食上的建議,還有除了運動之外,妳還能從事的各項活動。 準媽媽五大常見心情關卡,本書的做法絕對能消除妳的焦慮和內疚---- 當有人對懷孕的妳提出評論和建議時······ 直球面對每個對妳懷孕時的評論和建議: ● 請記住,這

是他們的經歷。你可以直接詢問對方的經歷,閃掉過於雞婆的建議。如果同事告訴你該好好躺著,以免腳踝太腫,你可以說:「是嗎,我的腳挺好的啊。你懷孕時腳踝有很腫嗎?」 ● 一笑置之。以幽默態度來修飾直接斥責:「小心大肚子!」或「我其實很想假裝自己沒懷孕,所以不如聊點別的?」我們有位患者的方式是,碰到陌生人摸她肚子,她就伸手摸回去。她覺得很好玩,而且也清楚讓對方知道,這種行為多麼不恰當。 ● 明講。練習用輕快語氣說,「好喔,感謝!」然後走開。對別人最多做到這樣,就夠了。如果你不想聽到對方的洩氣經驗,可以說 :「你的經歷真讓人遺憾,但現在講這個會讓我緊張。」如果有人問了刺探性問題:「我不

想講這個。」而且,如果有人未經許可而碰了你,你完全可以清楚直接的叫對方停手。 要和老闆討論孕事時······ 處之泰然的和老闆討論孕事,掌握幾個要點會有幫助: ● 事前準備好你想知道的所有問題。問問人資或其他當過媽媽又能守密的同事,了解公司的政策。兼職的政策是什麼?居家辦公可行嗎?如果你有併發症,可以多請幾週假嗎?你是否可以額外多請幾週無薪假,並受到保障能回到自己的職位? ● 表達同理心。像是「我知道這個消息可能對你和公司帶來挑戰,」這樣的說明能清楚指出,你了解自己的產假會影響其他人。不必為自己的需求道歉,但你的確有周全考慮。這份貼心可以延續到未來,特別是在你尋求幫助時

。 ● 保護自己。如果老闆的確不高興,請試著以專業和尊重的態度應對這種行為。這種時刻要保持冷靜,這能爭取時間,思考清楚,找出最佳應對方式。如果你擔心老闆可能試圖拖欠薪水,或想辦法請你走路卻沒有正當理由,請與人資談談。你還可以從宣導社群中找到有用的法律建議。 要擬定生產計畫時······ 學會擬定「靈活變通」生產計畫,杜絕煩躁不安: ● 非黑既白:自然分娩最好 靈活變通:我想要沒有醫療介入的生產方式。我會先上呼吸課,陪產員會幫我,然後我會告訴醫生不需要無痛分娩。但如果我改變主意,也沒關係,反正我也可能會需要。」 ● 非黑既白:「醫療系統崩壞所以剖腹產浮濫。」

靈活變通:我不想因為別人的計畫考量或醫院住院方案,才選擇剖腹產。但是如果我或寶寶的健康需要,我也會接受剖腹,沒什麼好自責的。 當妳在產後要把寶寶送進嬰兒室睡覺······ 放心把寶寶嬰兒送進嬰兒室,不必內疚或放心不下要這樣思考: ● 你需要睡眠才能從生產中復原。 ● 你現在應該休息,因為回家之後就不太可能了。 ● 醫院護理師是專業護理人員。 ● 你隨時可以改變主意,如果幾個小時後也可以要求嬰兒室送寶寶回來(或是幾小時後把寶寶送去嬰兒室)。 當妳必須接待訪客······ 和伴侶事先決定產後誰能來看寶寶、待多久,界線原則有這些: ● 你一天能輕鬆接

待多少人? ● 是否有些人你歡迎他來,有些人則否? ● 到訪時間長短有限制嗎? ● 誰可以抱寶寶? ● 寶寶可以被拍照嗎?我們願意被拍照嗎?照片可以放到社交媒體上嗎? 感覺自己是個壞媽媽時······ 不論多麽挫敗,寶寶畢竟是個嬰兒,每當心中不安,就讀一遍這些陳述事實的句子: ● 他就是這樣,不管誰當他媽媽,他都會哭。 ● 我檢查過所有問題(肚餓/尿布/睡眠/等等)也都解決了,現在沒別的辦法,我也不是他不開心的原因。 ● 有時爸媽就是無法把不舒服變不見,而我讓他看到我會處理他的不安;這有助於我們的長期關係。不管怎樣我都愛他。 ● 兒科醫生說他的行為正

常,我不用擔心。 本書特色 1. 上千名準媽媽的實際經驗、心路歷程分享 作者為孕產精神科醫師,專研女性在孕前、孕期、產後和育嬰的情緒處理,本書來自於上千名準 媽媽的諮商診療記錄。 2. 第一本關注準媽媽情緒的心理健康百科 有別於市面上孕產書大多僅強調母嬰的身體照護,本書關注準媽媽因角色及生理變化所引發的情緒變化,是台灣第一本完全關照準媽媽心理健康、情緒照護專書。 3. 全面涵蓋孕產育的多元情境及其情緒對策 依照成為母親的時序推進,作者一一解釋最關鍵的幾個時刻,從驗孕結果到寶寶誕生後的第一年,提供 70個減壓處方,16個解題練習,具備詳盡說明與實用建議。

4. 特別精選收錄更多台灣實用資源 收錄孕產情緒、育兒照護、社群支持等20個好用資源。包括:憂鬱症防治哪裡找?哺乳救星是誰?最實用的線上課程有哪些?有愛有專業的兒科醫師在哪? 名人推薦 鄭宜珉 NUTURER【人初千日】寶寶專家平台創辦人 毛心潔 國際泌乳顧問、博仁醫院小兒科主任 高千惠 國立臺北護理健康大學護理助產及婦女健康系所所長 孫明儀 美國嬰幼兒心智健康治療師、社工師 蘇怡寧 禾馨醫療 執行長 蕭美君 詠美身心診所精神科醫師、產前與產後憂鬱症專家 陳鈺萍 好孕工作室創辦人、婦產科醫師 好評

推薦 「『沒人告訴我啊!』幾乎每個女人碰上懷孕、生產以及當媽媽第一年,都是一頭霧水。本書是個清楚易懂又讓人安心的情緒照護指南。沙克斯醫師與波恩朵夫醫師著墨在準媽媽常有的疑慮——特別是多數人羞於啟齒的部份。本書是準媽媽不可或缺的參考資料,既有專業權威又能撫慰心靈。」——葛瑞琴.魯賓(Gretchen Rubin),著有《紐約時報》暢銷書《過得還不錯的一年》(The Happiness Project) 「成為媽媽是一種如魔術般的神奇經驗,憂慮和壓力也伴隨而來。沙克斯醫師與波恩朵夫醫師合著的這本書,實用又暖心,是最值得信賴的情緒照護指南,帶領妳通過這段充滿奇蹟、又令人困惑的旅程。」

——哈維・卡爾普(Harvey Karp, MD)著有《紐約時報》暢銷書《最快樂的寶寶》(The Happiest Baby on the Block) 「這本書告訴準媽媽們如何照顧好自己的心理健康。我想不出哪本書能在專業上並駕齊驅——本書不僅由專家寫成,而且充滿愛心與關懷,幫助準媽媽經歷這段身分轉變與心理調適的嚴峻過程。真希望我自己懷孕和當新手媽媽時能看到這樣的書。」——首席執行官克麗絲蒂・特靈頓・伯恩斯(Christy Turlington Burns),「每個母親都重要」(Every Mother Counts)創辦人兼執行長

居家托育人員對兒童保護服務責任通報態度之研究

為了解決托育人員在職訓練課程 的問題,作者李竣晟 這樣論述:

居家托育人員為責任通報人,其個人背景、文化、價值觀、對法律的理解程度以及與被通報人的關係、互動都會影響通報人是否通報的決策,本研究為探討哪些因素會影響居家托育人員對於責任通報之態度。研究目的:了解居家托育人員對於現行兒少保護責任通報制度的理解程度、了解居家托育人員對於現行兒少保護責任通報所持的態度、探討居家托育人員通報與否之決定性因素。研究方法:本研究採取量化與質化混合研究,以立意抽樣方法,請高雄區之居家托育服務中心協助發放線上問卷,共計回收241份,並深度訪談三位居家托育人員,並將結果綜合討論。研究結果:本研究之居托育人員主要為女性(99.2%)、50歲以上(40.2%)、已婚或喪偶(87

.1%)、大專院校(含)以上畢業(57.3%)、年資未滿5年(36.5%)、取得保母人員技術士證(36.9%)、收托2人(47.7%)、收托兒年齡介於1歲至未滿2歲(43.3%)、日間托育(80.9%)、每年平均在職訓練時數18小時至30小時(90.9%)。研究結論:居家托育人員之教育程度與對兒保通報之信任程度達顯著性差異、影響居家托育人員通報與不通報之關鍵因素主要包含:擔心誤報、擔心人身安全以及擔心工作受到影響三點。

想知道托育人員在職訓練課程更多一定要看下面主題

托育人員在職訓練課程的網路口碑排行榜

-

#1.桃園市第二區居家托育服務中心2023 - kuertassd.online

27.105 年起,依衛生福利部社會及家庭署所規定居家托育服務中心之托育人員在職研習訓練課程,進行方式說明如下: 托育人員每年制少接受18小時之在職 ... 於 kuertassd.online -

#2.112年度托育人員在職訓練課程規劃/報名事宜

更新日:112.02.08 ☆提醒您,報名前請務必詳閱「1112年度托育人員在職訓練課程規劃/報名事宜」 網路報名連結─請點我. 聯絡地址:24349 新北市泰山區明志路二段57號2 ... 於 ccfa.eoffering.org.tw -

#3.112 年托育人員在職訓練課程實施計畫

112 年托育人員在職訓練課程實施計畫. 一、 目的:. 協助從事托育工作者,增強嬰幼兒相關知識與技術,使學員習得嬰幼兒環. 於 www.yanfong.org.tw -

#4.最新情報 - 台南市第二區居家托育服務中心

最新情報. 首頁 最新情報. 112年托育人員在職訓練課程. heart 112年1月19日更新. 情報分類. 網站公告(12) · 教育訓練(0) · 活動情報(0). 關於我們. 於 www.tn2fcs.com.tw -

#5.將於10月-12月辦理托嬰人員

托嬰人員在職進修研習課程◇12月協會今年承辦新北市政府社會局109年度托育人員在職訓練課程,將於10月-12月辦理托嬰人員在職進修研習課程,歡迎報名! 【托嬰人員在職 ... 於 www.facebook.com -

#6.111年臺北市政府社會局委託辦理「兒童及少年福利機構專業 ...

111年臺北市政府社會局委託辦理「兒童及少年福利機構專業人員主管人員訓練課程」活動日期: ,專業- 托育人員在職訓練. kz7.oschad24helps.shop; 111年臺北市政府社會局委託 ... 於 kz7.oschad24helps.shop -

#7.國小課後照顧服務師資培訓班2023 - yuhyhsoyanlara.online

基隆市政府委託辦理托育(保母)人員專業訓練. 上午& 下午. 128. 2022-05-03. 二~四. 1111A002. Advanced TESOL 國際英美雙證照(課程時間異動) (延後 ... 於 yuhyhsoyanlara.online -

#8.托育人員(保母)在職研習課程 - 高雄市政府社會局

托育人員(保母)在職研習課程 · 托育人員在職訓練課程內容 · 托育人員在職訓練課程實施計畫 · 年度托育人員線上在職訓練課程一覽表 ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#9.2023 101親子館- yurdagul.online

... 提供保母、托育人員在職訓練報名及相關課程刊登;育兒友善園、兒童托育資源中心介紹。另提供其他服務:找保母、找托育機構、找臨時托育服務。 於 yurdagul.online -

#10.台北市托育人員在職訓練網2023 - nargiledumani.online

2021/02/20 臺北市托育人員在職訓練/居家式兒盟課程線上報名說明自110年6月起,原臺北 ... 〈新北市托育人員專業訓練課程〉假日班(永和) 保母夥伴好: ... 於 nargiledumani.online -

#11.托育人員保母專業訓練課程高雄市政府社會局>托育人員 ... - F46n

新北市泰五林區居家托育服務中心居家托育人員e等公務園學習平臺使用說明網址: 壹、重要注意事項1.因應疫情,110年延續109年可採認線上課程「最多6小時」。 2.托育人員在職 ... 於 hyxb.f46n.com -

#12.2023 台北市托育人員在職訓練網- avratsan.online

lancer 台北市托育人員在職訓練網台北市托育人員在職訓練網托育人員課程刊登【臺北育兒網】提供刊登「在職訓練」課程的服務,讓兒童照顧相關工作人員有更多元、即時的 ... 於 avratsan.online -

#13.桃園市第二區居家托育服務中心- 2023

27.105 年起,依衛生福利部社會及家庭署所規定居家托育服務中心之托育人員在職研習訓練課程,進行方式說明如下: 托育人員每年制少接受18小時之在職訓練,每兩年所接受 ... 於 nameyou.org.uk -

#14.臺北育兒網-托育人員園地

臺北育兒網:https://welfare.gov.taipei/Kids/ ↑台北通註冊帳號、密碼點選一般會員登入台北通帳號及密碼托育人員園地在職訓練進入後, 於 carebomo8295.pixnet.net -

#15.台北市托育人員在職訓練網- 2023

臺北育兒網網址: https:welfare.gov.taipei/Kids/ ) 111年托育北市補助課程時間尚未出爐(約於2.3月時會公告) 您可先加入保母團line群組(點我加入) 簡章 ... 於 wildroot.org.uk -

#16.111 年度托育人員在職訓練線上課程一覽表

兒童權利公約及福利政策法規. 兒童及少年福利與權益保障法修法新. 知及重點介紹. 幼兒園職場法治教育─脆弱家庭辨識. 與通報系統. 兒童權利公約與我國兒少福利政策展. 於 www.penghu.gov.tw -

#17.托育人員在職訓練課程實施計畫 - 臺中市政府社會局

(二) 兒童及少年福利機構專業人員資格及訓練辦法第二條第一項第一款所稱之托育人員(包括托嬰中心主管人員)。 三、本計畫辦理單位如下:. (一) 主管機關 ... 於 www.society.taichung.gov.tw -

#18.托育人員在職訓練網. 台灣就業通-- 首頁

112托育人員在職訓練課程. 專業人員&社區保母系統托育人員在職研習訓練初階及進階課程. 托育人員(保母) 在職研習課程· 托育人員在職訓練課程內容· 年 ... 於 cbr.norka-odziez.pl -

#19.2023 台北市托育人員在職訓練網 - germanyfastse.online

2021/02/20 臺北市托育人員在職訓練/居家式兒盟課程線上報名說明自110年6月起,原臺北 ... 〈新北市托育人員專業訓練課程〉假日班(永和) 保母夥伴好: ... 於 germanyfastse.online -

#20.台北市托育人員在職訓練網2023 - sakofako.online

原「臺北市保母媒合平台」與「臺北市托育人員在職訓練網」網站將會停止使用,. ... 2021/02/20 臺北市托育人員在職訓練/居家式兒盟課程線上報名說明自110年6月起,原 ... 於 sakofako.online -

#21.關於托嬰中心一線同仁在職訓練及其居托培訓計畫的精進思考

『托育人員專業知能培育應該要包含那些課程內容?』、『專業知能培育的方式(模式)需不需要在實作與理論結合以及如何結合?』、『專業知能培育後會 ... 於 www.sunnyswa.org.tw -

#22.嘉義市居家托育服務中心- 2023

嘉義市111年度兒童節系列活動~今日我最大~小老闆市集kids market v.s kids cosplay ~親子活動點我報名111年度托育人員在職研習課程點我觀看嘉義市居家 ... 於 myname.org.uk -

#23.機構式嬰幼兒照護的一天 - 新北市幼兒托育職業工會

課程 地點, 新莊春陽研習教室(新北市新莊區建福路58巷3號1樓) ; 報名資格, 1.在職勞工領有托育人員訓練結訓證書或幼保、家政、護理等相關科系畢業者,且有意從事家園式機構式 ... 於 www.101.org.tw -

#24.桃園市第二區居家托育服務中心2023 - sokratam.online

27.105 年起,依衛生福利部社會及家庭署所規定居家托育服務中心之托育人員在職研習訓練課程,進行方式說明如下: 托育人員每年制少接受18小時之在職訓練,每兩年所接受 ... 於 sokratam.online -

#25.托育人員在職訓練報名系統 - 臺南市政府社會局

提供本市托育人員每年至少18小時在職訓練,訓練內容符合理論與實務並重原則。提升本市居家式及機構式托育人員照顧專業知能,維護托育服務品質。 服務對象:本市托育 ... 於 sab.tainan.gov.tw -

#26.在職研習 - 臺中市第四區居家托育服務中心

托育人員 在職研習每年度需完成18小時。 基本救命術8小時+基礎課程9小時+線上E等公務園2小時(兒童權利公約介紹) 二、托育人員應於三年內完成在職訓練實施計畫中之九大類 ... 於 childcare.hk.edu.tw -

#27.保母在職課程--112年度在職時數替代方案【線上課程】說明

希望夥伴們上課順利,成功取得六小時訓練時數! 如果還有更多操作或時數認定的問題,也可以直接連絡當地「居家托育服務中心」唷!! https ... 於 www.pwr.org.tw -

#28.優化人員素質健全托育環境- 托育人員在職訓練

3. 其他線上課程注意事項,請參閱以下說明。 新北市泰五林區居家托育服務中心居家托育人員e等公務園學習平臺使用說明網址: 壹、重要注意事項 ... 於 sed1mgk4.58-kn.finance -

#29.台南職訓局課程查詢2023 - mezarsta.online

課程 名稱: 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員在職教育訓練: 課程分類: ... 台南市褓姆職業工會102年托育人員專業訓練- 台南保母課程- 職學員上課花絮. 於 mezarsta.online -

#30.111年新北市托育人員在職訓練課程. 托育人員在職訓練課程 ...

托育人員在職訓練課程 實施計畫2023-在Facebook/IG/Youtube. 托育人員九大類課程. 勞動部補助-110年托育人員職業訓練班. 提升本市居家式及 ... 於 sdg.scopalamaison.fr -

#31.台北市托育人員在職訓練網2023 - germanypoast.online

2021/02/20 臺北市托育人員在職訓練/居家式兒盟課程線上報名說明自110年6月起,原臺北 ... 〈新北市托育人員專業訓練課程〉假日班(永和) 保母夥伴好: ... 於 germanypoast.online -

#32.連江縣衛生福利局-托育人員在職研習

檔案名稱托育人員在職訓練課程實施計畫. 格式/大小. 162.18kb. 目前在第1 頁/ 共有. 1. 筆| 1 頁. 地址:馬祖南竿鄉復興村216號 .電話:(0836)22095 . 於 www.matsuhb.gov.tw -

#33.國小課後照顧服務師資培訓班- 2023 - upside-down.pw

10000. 基隆市政府委託辦理托育(保母)人員專業訓練. 上午& 下午. 128. 2022-05-03. 二~四. 1111A002. Advanced TESOL 國際英美雙證照(課程時間異動) (延後招生至4/10) ... 於 upside-down.pw -

#34.2023年最新#托育人員考照 清潔區402(牙線+洗澡)術科考試 ...

感謝黃宇薇原版影片協助編製https://youtu.be/W2spoKTqzdQ 托育人員 單一級術科測試應檢人參考資料*保母人員職類名稱自111 年1月1日起修正為 托育人員 * ... 於 www.youtube.com -

#35.托育人員研習時數查詢. 居家托育服務中心在職研習課程概述

新北市幼兒教育資源網. 托育人員在職訓練課程台中. 中華民國102年6月10日台內童字第1020840337號函頒一、為提供各直轄市、縣(市)政府規劃社區保母系統 ... 於 tab.centromisterbianco.it -

#36.112年度新竹市托育人員在職研習課程表(三區)

在職 研習上下年度於112/06/11(日) 網路報名,採分流上網報名,托育人員皆可跨區報名。 各區報名時間如下: 東 區課程:AM 08:00 於 www.mommybaby.org.tw -

#37.職業訓練整合網

分署辦理在職人員進修訓練 · 青年職訓專班招生中 · 產業新尖兵計畫 ... 課程查詢. 錄訓公告. 訓練性質. 全部. 上課地點. 選擇地點. 開課日期. 於 course.taiwanjobs.gov.tw -

#38.hamgalsi.online - 桃園市第二區居家托育服務中心2023

27.105 年起,依衛生福利部社會及家庭署所規定居家托育服務中心之托育人員在職研習訓練課程,進行方式說明如下: 托育人員每年制少接受18小時之在職 ... 於 hamgalsi.online -

#39.2023 101親子館- lahe3.online

... 提供保母、托育人員在職訓練報名及相關課程刊登;育兒友善園、兒童托育資源中心介紹。另提供其他服務:找保母、找托育機構、找臨時托育服務。 於 lahe3.online -

#40.嘉義市居家托育服務中心- hayallerduragi.online

嘉義市111年度兒童節系列活動~今日我最大~小老闆市集kids market v.s kids cosplay ~親子活動點我報名111年度托育人員在職研習課程點我觀看嘉義市居家托育服務中心. 於 hayallerduragi.online -

#41.e等公務園+學習平臺- 首頁

行政院人事行政總處規劃建置公部門數位學習資源整合平臺「e等公務園+學習平臺」,以「公部門學習資源整合,強化數位培訓新趨勢應用,建構學習資源開放與加值之共享 ... 於 elearn.hrd.gov.tw -

#42.台北市托育人員在職訓練網

臺北市兒童托育資源中心Taipei City Childcare Resource Center ... 托育服務從業人員研習課程辦理托嬰中心、專業保母、社區保母系統等各類在職訓練課程。 於 sj.wolf-pack.net -

#43.台北市托育人員在職訓練網- 2023 - shoulder.pw

社團法人中華熊媽媽保母公益協進會. 電話: 02-83695686 傳真: 02-83695869 Email: [email protected] 新北市辦事處111年托育北市補助課程時間尚未出爐 ... 於 shoulder.pw -

#44.112年度(2023)最新全台各縣市照顧服務員訓練課程整理(持續 ...

新的一年開始,各縣市照顧服務員訓練課程也陸續開辦了!家天使將會陸續於本篇文章更新全台開設的照服員課程資訊。有興趣想報名的朋友們, ... 於 ghsha.com -

#45.托育人員在職訓練 - 財團法人生命之愛文教基金會

目前位置:苗栗縣北區居家托育服務中心> 托育人員在職訓練 ... 托育人員應於三年內完成9大類別課程,每個類別最少須完成(3小時)時數,故請托育人員於選課時,留意缺少 ... 於 www.mllove.org.tw -

#46.112年度在職時數替代方案【線上課程】說明. 托育人員在職 ...

置頂《總整理》全部的解答通通在這裡!. 托育人員18小時. 技能培訓. 青年職訓課程· 失業者職前訓練課程· 在職者在職訓練課程· 身心障礙者數位學習 ... 於 ctu.soltime.fr -

#47.托育人員在職訓練

課程 內容係依據衛生福利部年5月19日社家幼字第號函發布之「兒童及少年福利機構專業人員訓練實施計畫」辦理,完成7學分、小時訓練。欲修習托育(保母)人員 ... 於 yjiciry.helenagorraiz.es -

#48.托育服務-衛生福利部

家長欲將子女送由居家托育人員(保母)照顧,可查詢居家托育人員資料,直接與托育 ... 爰提供居家托育服務中心開設在職訓練課程相關資訊,托育人員可自行查詢及報名。 於 www.mohw.gov.tw -

#49.桃園市第二區居家托育服務中心- 2023 - reduce.pw

27.105 年起,依衛生福利部社會及家庭署所規定居家托育服務中心之托育人員在職研習訓練課程,進行方式說明如下: 托育人員每年制少接受18小時之在職訓練,每兩年所接受 ... 於 reduce.pw -

#50.112年托育人員在職訓練 - 臺北市政府社會局

112年度課程採網路報名,居家式托育人員報名時間為112年3月11日起,機構式托育人員報名時間為112年3月4日起。 臺北育兒網:[連結] 五、有關嬰幼兒基本救命術課程,衛生福利 ... 於 dosw.gov.taipei -

#51.托育人員在職研習課程講義 - 大仁科技大學幼兒保育系

居家托育服務中心 · 粉絲專頁 · 托育人員在職研習課程講義 · 相關資源網站. 於 r02.tajen.edu.tw -

#52.臺北市托育人員在職訓練網 - Legatus udc

找保母培訓課程在職訓練課程進修園地托育人員專區自辦在職研習. 2021/02/20 臺北市托育人員在職訓練/居家式兒盟課程線上報名說明重要訊息通知~. 2023-04 ... 於 213277283.legatus-udc.ru -

#53.嘉義市居家托育服務中心2023 - yusufkesn.online

嘉義市111年度兒童節系列活動~今日我最大~小老闆市集kids market v.s kids cosplay ~親子活動點我報名111年度托育人員在職研習課程點我觀看嘉義市居家 ... 於 yusufkesn.online -

#54.在職課程- 托育人員專區 - 臺中市第五區居家托育服務中心

居家托育服務中心,由各地方政府依幅員大小及托育需求來設置。提供免費托育媒合及托育補助,並提供保母在職研習,維護保母服務品質,不定期舉辦親子活動, ... 於 fifth-district-child-paradise.com -

#55.社區保母系統托育人員及托嬰中心專業人員在職研習訓練初階及 ...

(三)訓練計畫經主管機關審查核定之機構、團體或社區. 保母系統。 (四)目的事業主管機關。 四、本計畫課程收費由辦理單位訂定,並經主管機關核定. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#56.基隆市居家式托育服務人員暨托嬰中心工作人員在職訓練資訊

一、依據:. (一)居家式托育服務提供者登記及管理辦法。 (二)兒童及少年福利機構專業人員資格及訓練辦法。 (三)托育人員在職訓練課程實施計畫。 二、目的:. 於 www.klcg.gov.tw -

#57.托育人員在職訓練課程

优化托育机构从业人员和幼儿园师资培养课程体系,科学开设儿童发展、保育活动、教。 臺南市托育人員在職訓練課程,提供本市托育人員每年至少18小時在職訓練 ... 於 rs.sofyadent.org -

#58.桃園市第二區居家托育服務中心2023 - avrat.online

27.105 年起,依衛生福利部社會及家庭署所規定居家托育服務中心之托育人員在職研習訓練課程,進行方式說明如下: 托育人員每年制少接受18小時之在職 ... 於 avrat.online -

#59.台北市托育人員在職訓練網- 2023 - upon.pw

社團法人中華熊媽媽保母公益協進會. 電話: 02-83695686 傳真: 02-83695869 Email: [email protected] 新北市辦事處111年托育北市補助課程時間尚未出爐 ... 於 upon.pw -

#60.台北市托育人員在職訓練網- 2023 - something.pw

臺北育兒網網址: https:welfare.gov.taipei/Kids/ ) 111年托育北市補助課程時間尚未出爐(約於2.3月時會公告) 您可先加入保母團line群組(點我加入) 簡章 ... 於 something.pw -

#61.托育人員在職訓練課程|4S5M78Q| - 新豐交流道

『泰五區』課程,『泰山區、五股區』托育人員優先報名。 保育员学习的知识范围主要是幼儿护理,其考试课程与在职培训的内容也是有差异的,下面简单介绍一下 ... 於 so.genemed.org -

#62.112托育人員在職訓練課程. 專業人員&社區 ... - Trentino Cura

育兒網提供台北市民使用親子館活動預約及親子館預約,嬰幼兒物資交流中心提供玩具出借服務,提供保母、 托育人員在職訓練報名及相關課程刊登;育兒 ... 於 mhu.trentinocura.it -

#63.111年度委託辦理托嬰中心專業人員在職暨托育人員在職訓練 ...

臺東縣政府社會處 · 國立臺東大學原住民族教育及社會發展研究中 · 課程類別, 課程名稱, 課程內容, 時間, 講師. 二、兒童發展, (二)嬰幼兒人格發展. 【初階】 ... 於 ttbaby.faninsights.io -

#64.托育人員在職訓練之探討 - 臺灣教育評論學會

月11 日由衛生福利部社會及家庭署修正函頒之「托育人員在職訓練課程實施計. 畫」之相關規定及其所規劃之課程內容執行課程。該項計畫第七條規定:托育人. 於 www.ater.org.tw -

#65.2023 嘉義市居家托育服務中心 - sonfama.online

嘉義市111年度兒童節系列活動~今日我最大~小老闆市集kids market v.s kids cosplay ~親子活動點我報名111年度托育人員在職研習課程點我觀看嘉義市居家 ... 於 sonfama.online -

#66.台北市托育人員在職訓練網

課程 時數認證請先洽詢您所屬之各縣市社會局或居家托育服務中心】。 台北市立师范教育学院幼稚教育学士美国PRESTON UNIVERSITY心理学硕士中华妇幼新知推展 ... 於 td.heckmondwikepestcontrol.co.uk -

#67.嘉義市居家托育服務中心2023 - afdvds.online

嘉義市111年度兒童節系列活動~今日我最大~小老闆市集kids market v.s kids cosplay ~親子活動點我報名111年度托育人員在職研習課程點我觀看嘉義市居家 ... 於 afdvds.online -

#68.台南職訓局課程查詢2023 - haciselman.online

課程 名稱: 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員在職教育訓練: 課程分類: ... 台南市褓姆職業工會102年托育人員專業訓練- 台南保母課程- 職學員上課花絮. 於 haciselman.online -

#69.台北市托育人員在職訓練網2023 - delilalla.online

2021/02/20 臺北市托育人員在職訓練/居家式兒盟課程線上報名說明自110年6月起,原臺北 ... 〈新北市托育人員專業訓練課程〉假日班(永和) 保母夥伴好: ... 於 delilalla.online -

#70.托育人員18小時. 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署全球資訊網

托育人員在職訓練課程. 托育人員18小時. 目前位置:苗栗縣南區居家托育服務中心> 托育人員在職訓練. 確定報名在職課程及活動後請確實出席,若有要事請 ... 於 sklepatriota.pl -

#71.中國文化大學推廣教育部

全齡大學就在文化推廣部!提供符合國際趨勢多元化課程:國際語文、廣告行銷、藝術文創、資訊科技、心靈命理、兒少教育、廚藝、長春、華語及學士、碩士學位等, ... 於 www.sce.pccu.edu.tw -

#72.台南職訓局課程查詢- 2023

課程 名稱: 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員在職教育訓練: 課程分類: 職安課程: 地區: ... 台南市褓姆職業工會102年托育人員專業訓練- 台南保母課程- 職學員上課花絮. 於 somebody.pw -

#73.臺南市政府社會局托育人員在職訓練報名系統

臺南市托育人員在職訓練課程,提供本市托育人員每年至少18小時在職訓練,訓練內容符合理論與實務並重原則。提升本市居家式及機構式托育人員照顧專業知能,維護托育服務 ... 於 www.nanny-tainan.com.tw -

#74.台南職訓局課程查詢- 2023 - toward.pw

課程 名稱: 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員在職教育訓練: 課程分類: 職安課程: 地區: ... 台南市褓姆職業工會102年托育人員專業訓練- 台南保母課程- 職學員上課花絮. 於 toward.pw -

#75.托育人員在職訓練課程實施計畫2023-在Facebook/IG/Youtube ...

托育人員在職訓練 網. 臺東縣政府社會處· 國立臺東大學原住民族教育及社會發展研究中· 課程類別, 課程名稱, 課程 ... 於 hvx.ladispensadigiorgio.it -

#76.托育人員在職訓練課程實施計畫 - 衛生福利部社會及家庭署

托育人員在職訓練課程 實施計畫. 詳情請見附件。 附加檔案. 檔案名稱:托育人員在職訓練課程實施計畫.pdf. 檔案類型:(457KB). 底部連結區收合鍵. ::: 婦女福利服務. 於 www.sfaa.gov.tw -

#77.110年托育人員在職研習計畫(線上課程) | 活動報名| 最新消息

110年托育人員在職研習計畫(線上課程). 報名截止. 1. 活動計畫報名須知:. ☆報名對象僅限托嬰中心人員(需在職). ☆活動報名費為免費 ☆因應疫情,課程改為線上 ... 於 twhomecaring.uweb.org.tw -

#78.台南職訓局課程查詢- 2023 - represent.pw

課程 名稱: 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員在職教育訓練: 課程分類: ... 台南市褓姆職業工會102年托育人員專業訓練- 台南保母課程- 職學員上課花絮. 於 represent.pw -

#79.台北市托育人員在職訓練網2023 - villieweb.store

原「臺北市保母媒合平台」與「臺北市托育人員在職訓練網」網站將會停止使用,. ... 2021/02/20 臺北市托育人員在職訓練/居家式兒盟課程線上報名說明自110年6月起,原 ... 於 villieweb.store -

#80.https://social.chcg.gov.tw/files/108年在職訓練研習時數一覽表_8...

1.請參照托育人員在職人員訓練課程實施計畫填列課程類別及課程範圍。 2.如主管/托育人員至幼兒保育、家政、護理相關科系修習相關課程,每年得抵免之訓練時數合計不. 於 social.chcg.gov.tw -

#81.台南職訓局課程查詢2023 - hacisasmaz.online

課程 名稱: 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員在職教育訓練: 課程分類: 職安課程: 地區: ... 台南市褓姆職業工會102年托育人員專業訓練- 台南保母課程- 職學員上課花絮. 於 hacisasmaz.online -

#82.新北市政府社會局110 年度托育中心專業人員在職研習訓練課程 ...

新北市政府社會局110 年度托育中心專業人員在職研習訓練課程一覽表. 參加對象:以新北市托嬰中心專業人員為對象. 1. 1100914 版. 場次. 日期/時間. 研習主題. 於 web.cgust.edu.tw -

#83.新竹縣市托嬰中心督導管理計畫- 常見問題Q&A

Ans:105年度開始,並未設定必修課程,除了每二年須接受八小時以上之基本救命術課程之外,. 其他請依據105年度衛生福利部社會及家庭署之托育人員在職訓練課程實施計畫,托 ... 於 sites.google.com -

#84.台北市托育人員在職訓練與托育知能提升之研究

本研究旨在探討台北市私立托嬰中心托育人員在職訓練及其專業知能提升之研究。資料蒐集採問卷調查法,以「課程實施品質」及「托育知能提升」為主軸,自編問卷研究工具。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#85.112年托育人員在職課程-線上課程說明及操作方式

112.04.20112年托育人員在職課程-線上課程說明及操作方式. 《在職課程提醒》 112年線上課程勿與111年110年上的線上課程相同,請挑選不同的課程進行多元學習喔! 於 www.bestcare.cyut.edu.tw -

#86.勞動部勞動力發展署中彰投分署全球資訊網

自辦訓練 · 委外訓練 · 補助訓練 · 訓練課程 · 產業人才投資方案暨充電起飛計畫交流專區 · 更多. 於 tcnr.wda.gov.tw -

#88.101親子館2023

... 提供保母、托育人員在職訓練報名及相關課程刊登;育兒友善園、兒童托育資源中心介紹。另提供其他服務:找保母、找托育機構、找臨時托育服務。 於 hasimoglu.online -

#89.國小課後照顧服務師資培訓班2023 - loosaxp.online

10000. 基隆市政府委託辦理托育(保母)人員專業訓練. 上午& 下午. 128. 2022-05-03. 二~四. 1111A002. Advanced TESOL 國際英美雙證照(課程時間異動) (延後招生至4/10) ... 於 loosaxp.online -

#90.在職訓練課程 - 熊媽媽嬰幼網

臺北市托育人員在職訓練/居家式兒盟課程線上報名說明. 社團法人中華熊媽媽保母公益協進會. 電話:02-83695686. 傳真:02-83695869. Email:[email protected]. 於 www.e-nanny.com.tw -

#91.101親子館- 2023 - vowel.pw

... 提供保母、托育人員在職訓練報名及相關課程刊登;育兒友善園、兒童托育資源中心介紹。另提供其他服務:找保母、找托育機構、找臨時托育服務。 於 vowel.pw -

#92.yujkuara.online - 桃園市第二區居家托育服務中心2023

27.105 年起,依衛生福利部社會及家庭署所規定居家托育服務中心之托育人員在職研習訓練課程,進行方式說明如下: 托育人員每年制少接受18小時之在職訓練,每兩年所接受 ... 於 yujkuara.online -

#93.居家托育服務中心在職研習課程概述

自登記核准日起,托育人員每人每年在職研習課程基本時數為18小時,每2年需完成一次8小時基本救命術課程,每三年完成在職訓練實施計畫中之九大類各課程類別至少三小時。 於 boumo218.com -

#94.112年托嬰中心專業人員在職訓練 - 桃園市政府-社會局

對象與資格:桃園市已立案托嬰中心、社區公共托育家園之專業人員(主管人員、托育人員),未開放外縣市報名。 報名人數:每場次人數60-80 人。 課程規劃:理論性與照顧實務性 ... 於 sab.tycg.gov.tw -

#95.托育人員(保母)在職研習課程. 托育人員在職訓練網

托育人員 18小時. 置頂《總整理》全部的解答通通在這裡! 110年托育人員在職教育訓練課程開課調查. 課程/講座. 110年托育人員在職. 於 xwc.pastelerialosangeles.es -

#96.109年度臺北市居家式托育人員在職訓練課程行事曆

臺北市嬰幼兒照顧服務_109年度臺北市居家式托育人員在職訓練課程行事曆 · 臺北市兒童與少年服務_青少年就業諮詢輔導單位 · 社會福利統計_低收入戶暨中低收入 ... 於 data.gov.tw -

#97.111年托育人員在職教育訓練課程 - BeClass線上報名系統

報名時請填寫服務的托育機構/單位,以利通知防疫相關訊息。* 依上課當日的防疫等級規範,指揮中心宣佈 ... 111年托育人員在職教育訓練課程 (2022-04-29)(報名截止) ... 於 www.beclass.com