所有權以外之財產權的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 不只是房子:社會住宅城市生活新關係【博客來獨家贈品版】 和Pierre-JosephProudhon的 什麼是所有權都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自左岸文化 和五南所出版 。

東吳大學 法律學系 鄭冠宇所指導 陳宛婷的 行使準共有債權法律關係之研究 (2020),提出所有權以外之財產權關鍵因素是什麼,來自於民法、準共有、準共有債權、分別共有、公同共有。

而第二篇論文中國文化大學 法律學系 鄭冠宇所指導 李瑀的 民法上取得時效法理基礎之研究 (2012),提出因為有 取得時效、時效取得、使用取得、財產權、比例原則的重點而找出了 所有權以外之財產權的解答。

不只是房子:社會住宅城市生活新關係【博客來獨家贈品版】

為了解決所有權以外之財產權 的問題,作者unknow 這樣論述:

★ ★ ★ 認識臺灣社會住宅的首選入門讀物 ★ ★ ★ 附錄社會住宅資訊圖解,掌握社會住宅關鍵知識、深入了解社會住宅 社會住宅能做的,遠比提供一個便宜的殼多更多, 不只是居住政策,更是社會合作、共享價值的社會實驗。 公部門與民間倡議團體,如何共同發動一場關於居住的社會實驗 都市規劃者x市政府住宅部門xNGO共同策劃,紀錄耗時11年的臺灣社會住宅運動 ★獨家贈品介紹 ─社會住宅插畫軟磁鐵 什麼才是好社宅?好社宅「不只是房子」! 溫馨插畫風格軟磁鐵,可黏貼記事備忘,提醒嚮往美好生活的我們每一個人: 除了居住以外,蒔花弄草、陪伴家人寵物,房子就是美好生活的一部分

。 尺寸:14.5 X 10 cm 材質:橡膠、磁片 ▋為什麼我們需要社會住宅? 多年來以都市經濟發展為首的價值導向,造成住宅資源過度炒作、房價租金不斷創新高。即使過去的住宅政策提供了平價住宅、整建住宅與國民住宅,也都無法有效緩解都市居住的高成本。直到社會住宅的出現,以只租不售、合理租金、弱勢優先為原則翻轉既有的住宅體制,將照顧社會弱勢、資源重分配納入都市規劃的政策發展方向。 社會住宅的誕生,回應了我們「居住權不應視為個人的責任,而是生而為人的權力」。 ▋什麼才是好社宅? 社會住宅除了合理租金、免於歧視、好居住品質之外,也是都市整體發展的一部分,例如:建築設

計與鄰里融合,增加硬體公共服務設施(如長照、托嬰),同時發展軟體配套機制,從「共同生活」的角度出發,試圖照顧到社會各階層的的生活需求。 社會住宅不是孤島,應該回應社會需求與挑戰,讓人們住得起、住得好、有溫度的「生活」在一起。 ▋為什麼社會住宅不是居住正義的全部,卻可能成為住宅政策的領頭羊? 居住正義的願景是讓每個人擁有多元且可負擔的居住「選擇」。 想要買房、買得起房的人,能在政策監管下以合理價格購屋;想要租房的人,能有穩定的租期租金保障;買不起也租不到的人,能住進社會住宅得到庇護與支持;不喜歡市場上的物件,也能以合作住宅打造屬於自己的最適解! 政府以社會住宅為首,為居

住市場提供新的選項,讓我們看見社會住宅裡發展的新居住生活,藉此鬆動舊有思維,破除「居住」=「購屋」的邏輯,區分「居住權」與「所有權」的差異,帶領我們開始思考所謂「好居住」之於我們每一個人的真正意義。 唯有社會真確地了解與體認這些新的居住價值,「住者適其屋」的盼望才有被落實的可能。 新一波的社會住宅思潮已經不只是蓋房子給人住, 更從「要不要蓋」的思考方向轉為「要如何經營理想生活」, 深入到「經營管理」,涵蓋制度層面。 臺灣社宅的現況是什麼呢? 本書將打開社會住宅的大門,帶你一窺在臺北生活的一群人, 面對著環境與社會的挑戰,如何經營理想生活。 2022年是臺

灣社會住宅運動十一週年,本書以平實的採訪紀錄,帶你從社會住宅的真實故事中,看見目前的成果與侷限,同時也收錄東亞與歐洲社宅先進國的案例與反思,進一步與臺灣現況對話,提出未來的可能與想像。 本書特色 ■ 全彩圖文特輯,深入淺出的資訊圖解,快速了解社會住宅關鍵知識 ■ 認識社會住宅發展的歷史脈絡,開箱臺灣社宅第一線生活場景 ■ 從現有的臺灣社會住宅計畫,展望臺灣社宅軟體機制的下一步 ■ 收錄日本、香港、歐洲……等國際社宅案例,看見先行者如何做到共治營造、多元混居、照顧支持、物業管理 好評推薦 【專家/學者】陳東升─國立臺灣大學社會學系教授 (專文推薦) 【專家/NGO

】呂秉怡─崔媽媽基金會執行長 (書腰推薦) 【專家/NGO】彭揚凱─OURs 專業者都市改革組織秘書長、社會住宅推動聯盟召集人 (書腰推薦) 【專家/建築師】張清華─九典聯合建築師事務所主持建築師(創辦人) (書腰推薦) 【專家/學者】黃麗玲─國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授 (書腰推薦) 【專家/學者】龔書章─國立陽明交通大學建築研究所教授、臺灣建築師 (書腰推薦) 【媒體】羅惠珍─旅法記者、《巴黎不出售》作者 (書腰推薦) 依照姓氏筆畫排序 呂秉怡(崔媽媽基金會執行長) 不僅是殼,社宅更蘊藏豐富的社會能量,需藉社會性計畫及住民參與來激發。青創更是啟動社宅

靈魂及動能的關鍵催化劑。 陳東升(國立臺灣大學社會學系教授) 社會住宅創造的不只是土地空間財產權的差異,而是一種新的生活價值和社會制度。 藉由社會住宅維護居住基本權利、建置社會團結共同體、促進合作經濟發展,期盼從社會住宅出發走到真實的烏托邦。 張清華(九典聯合建築師事務所主持建築師) 不只是房子,也不只是居住而已。政府可以做的原來不只是這樣,還可很多樣。 不只是硬體建設,居住更是永續的經營。有了居住者的參與,有了經營,有了故事。這故事書是一本正在你我周圍的社會進行式。 彭揚凱(OURs 專業者都市改革組織秘書長、社會住宅推動聯盟召集人) 《不只是房子:社會

住宅城市生活新關係》這本書,藉由國際案例與臺北在地經驗的參照敘述,生動且精準的點出社宅「不只是房子」的必要、可能及想像。關注居住與社宅議題的朋友們,推薦各位仔細一讀! 黃麗玲(國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授) 臺灣的社會住宅是運動倡議者、規劃師與建築師,以及政府等多方共同學習,結合國際交流與在地創新的成果! 羅惠珍(旅法記者、《巴黎不出售》作者) 這是第一本臺灣社會住宅書寫,內容是社宅住民的生活日常和心路歷程,因為真實、貼近,讓人想一口氣讀完。 龔書章(國立陽明交通大學建築研究所教授、臺灣建築師) 這是一本屬於我們共同面向自己城市未來的集體創作!本書多層次且深

刻地討論社會住宅並不能只談住宅硬體本身,而是得重現一個完整的創新機制,涵蓋著更寬廣的社會責任、社區服務,以及公共利益,才得以建立一個進步、共享的社區群體和宜居城市。

行使準共有債權法律關係之研究

為了解決所有權以外之財產權 的問題,作者陳宛婷 這樣論述:

我國現行法共有的型態分為分別共有、公同共有,以及準共有,分別共有和公同共有是多數人共同享有一物所有權,而準共有是數人共同享有所有權以外之財產權。準共有規定於民法第831條:「本節規定,於所有權以外之財產權,由數人共有或公同共有者準用之。」所有權以外之財產權典型的為抵押權、地上權、債權或其他無體財產權等,而準共有債權為常見的類型。準共有債權需要從共有的法律關係來判斷是要準用分別共有或是公同共有之規定,故準共有人行使準共有債權方式而有所不同。準分別共有債權,各共有人是否得依其應有部分行使債權,是否因為債之給付可分或給付不可分而有差別,實務和學說的見解是否有統一之見解;準公同共有債權,除公同關係所

由規定的法律或契約另有規定外,應由公同共有人全體行使或得公同共有人全體同意而行之,但是民法第828條第2項的規定而有準用民法第821條的可能性,所以準公同共有債權是否得由公同共有人中的一人單獨行使產生了疑義。再者,準共有債權是多數人享有同一債權,與多數主體之債權的可分債權、連帶債權、不可分債權是否相同,二者間的相異處為何,上述皆是本文致力釐清、解決之疑義。本文共有五章,第一章為緒論,將研究動機、目的、方法、範圍更進一步的整理、闡述,提出問題意識以及背景,協助讀者了解爭議點。第二章則是介紹準共有的概念,準共有分為不同的類型,具有不同之特性,並且論述準用分別共有、公同共有的效力,了解準共有並非僅有

債權一種類型。而第三章將進一步的來分析準共有債權的內容,分別介紹準分別共有債權、準公同共有債權,二者的意義、成立、效力,再者,本章亦將比較準共有債權與多數債權人,分析構成要件和法律效果的相同處以及相異處。第四章的部分進入行使準共有債權的法律問題研究,將從實務的民事庭決議、法院判決以及學說來分析之,亦提出本文之見解。最後第五章則是總括前述的研究成果做出整理、結論及建議,並期待未來最高法院對於準共有債權之行使能有更完善的解析過程,在相關的案件中加以闡釋,避免法律適用的爭議。

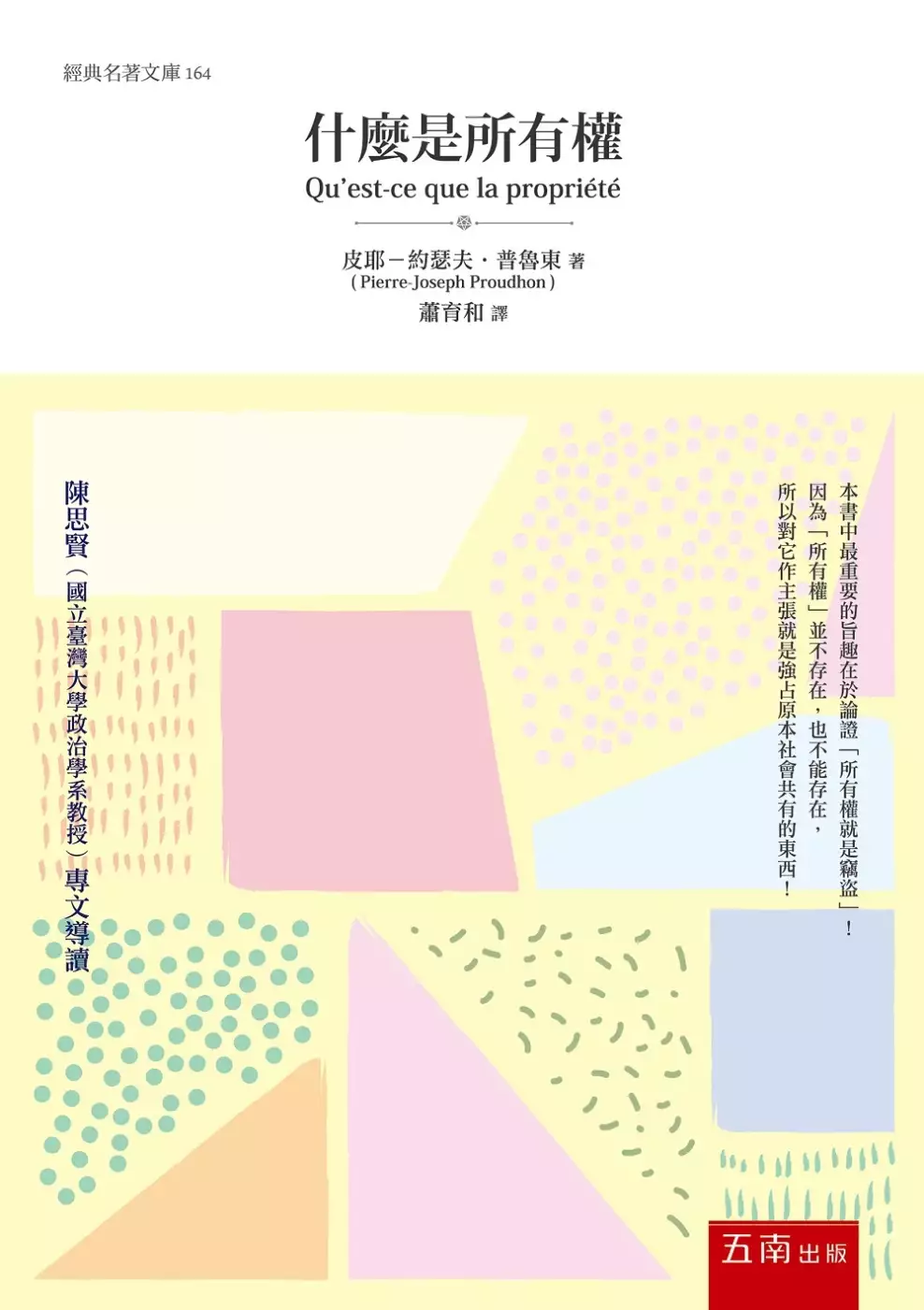

什麼是所有權

為了解決所有權以外之財產權 的問題,作者Pierre-JosephProudhon 這樣論述:

19世紀初時,家貧之普魯東雖獲資助勉強得以入學就讀,卻也飽受富家子弟同學嘲弄輕蔑,但他奮力不輟,31歲時就出版了《什麼是所有權》一書。本書可謂是替後來的社會主義思想注入了強心劑:在面對資本主義堡壘靠著「所有權」構築之銅牆鐵壁時,一個足以「攻城克地」之理論基礎出現了。因此普魯東對於社會主義(或是社會主義式無政府主義)的貢獻是無以倫比的。 普魯東認為個人的占有是社會生活的條件,私有制是社會的自殺。私有制因為破壞了平等而出現壓迫,進一步破壞了自由。所以如果取消私有制而保留占有,那麼只需透過原則上簡單的變動,就可以改革法律、政治、經濟和制度;就可以把禍害從地球上驅逐出去。

民法上取得時效法理基礎之研究

為了解決所有權以外之財產權 的問題,作者李瑀 這樣論述:

民法上取得時效制度有其特殊性,特殊之處便在於,一方面為實現特定公益目的而給予無權占有人積極之保護,另一方面卻對於原所有人的財產權利進行剝奪性的侵害,就剝奪私人財產權利的效果而言,乃民事私法上罕見之制度。惟人民財產權之保障乃現代法治國之重心,雖為促進特定公益之實現而可對人民之財產權為適度之限制,然將原所有人之財產權利全然剝奪,恐有過度之虞。是否有可能於公益目的達成之同時,將人民財產權侵害減至最小,或是有其他方式可使此二者的衝突得以適度調和,創造公益目的實現與人民財產權保障之雙贏局面,便為本文之研究核心。 為探求取得時效制度之本質,本文嘗試從制度發端的羅馬法順流而下,透過制度背景、構成

要件、法律效果與其沿革,綜合觀察羅馬法上取得時效制度係如何建置、轉變與演進,尋出其制度適用情形與發展特色,雖歷經數千載,舊時社會價值及法律秩序與當代定有所不同,無法全盤於當今法律制度所接受,但仍不失為探討取得時效制度原貌的方法。其後,本文便初探各國立法例,以及我國法繼受之情形,欲借鏡類似規定的外國法,以探求我國取得時效制度的繼受宗旨,惟我國法混合各國片面規定,立法繼受原則極為混亂,形成我國特有的取得時效制度,無法專以外國法作為解釋依據。另外,本文亦從取得時效存在理由著手,解析實體法說與訴訟法說間的衝突與差異,欲一探取得時效存在目的之究竟,研究之後確立了我國係以實體法說存在理由為立法設計主軸。

對於我國民法上取得時效制度構成要件與法律效果之部分,本文以取得時效存在理由實體法說與訴訟法說為基礎,探討其分別如何影響取得時效制度要件與法律效果之設計。其後亦論述與分析我國特有制度下產生何等實務運作上的問題與困難,並解析其關鍵何在,望可幫助習法之人釐清問題的根本,進而提出一些淺見供參考。 接者回歸研究目的,本文以取得時效羅馬法發展的沿革與特色、取得時效存在理由實體法說、憲法上比例原則綜合觀察取得時效是否可作為無償剝奪他人財產權利之方法。研究結果,一反通說對於取得時效制度可以無償取得他人財產權利的闡釋,本文認為為達特定的公益目的,吾人雖仍需要取得時效制度權利歸屬移轉之效果,卻不需要它如此

殘酷的無償手段,本文遂提出新的觀點-「分配」,重新詮釋取得時效制度,認為其應不可作為使占有人終局保有所有人財產利益的手段,當事人間的整體財產利益關係,應回歸其原因關係之有無以及何等原因關係判斷,依此而論,大多數情形下當事人間的整體財產流動,因無原因關係或原因關係無法支撐該權利歸屬的變動,透過債權法上各種請求權基礎的運用,其終局結果係類似有償換取的概念。「分配」觀點的內涵便在此,將權利的歸屬分配予占有人,而將該權利的財產價值分配予原所有人,猶如有償的交易行為一般。另外,本文亦對於占有人行使債權法上各種請求權基礎時,會遭遇各該構成要件上如何的阻礙進行解套說明,發現大多係因涉及高度主觀價值判斷,而非

於理論上無法實現,其法律技術面尚非窒礙難行。 最後,本文研究發現,本文會與通說觀點生有如此極端的差異,其根本乃是價值觀取捨的不同,因財產權利有價值高低之分,但吾人又無法尋得一個合理的中間點,將其一切為二,便只能於光譜的兩端分別按不同的價值判斷做出選擇,恰本文的價值抉擇與通說不同罷了。本文亦知通說首重者乃公益目的的有效實現與有限資源的極大化利用,而無法立即接受本文的觀點,但本文期望假以時日社會價值觀有所轉變時,本文的觀點與分析能提供一些思考上的幫助。