戴育澤建築師事務所評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦南條史生寫的 為當下策展:南條史生的藝術現場1978~2011 和古川勝三的 嘉南大圳之父:八田與一傳都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自典藏藝術家庭 和前衛所出版 。

國立臺灣師範大學 全球經營與策略研究所 董澤平所指導 張中模的 眷村文化資產保存創新策略之探討-以北投中心新村為例 (2020),提出戴育澤建築師事務所評價關鍵因素是什麼,來自於眷村精神、制度興業、藍海策略、永續發展、長期照護。

而第二篇論文實踐大學 管理學院創意產業博士班 李瑞元所指導 鄭綸的 X化舞臺:文化產業之歷史空間經濟的創新思維 (2017),提出因為有 歷史空間、創新思維、古蹟保存、古蹟經濟、文化經濟、X化的重點而找出了 戴育澤建築師事務所評價的解答。

為當下策展:南條史生的藝術現場1978~2011

為了解決戴育澤建築師事務所評價 的問題,作者南條史生 這樣論述:

把日本帶到世界!將世界帶進亞洲的策展人! 「不管對象是記者還是一般人,都要讓他們前往那個雖然不知道終點是什麼,但可以看到未知世界的地方。策展人一定要懷有這樣的思維不是嗎?」——森美術館館長 南條史生 這本自傳性質的藝術生涯錄是策展人南條史生由一個銀行職員、旅遊雜誌記者到從一部電話創業以來的種種歷程。其間遊走於當代藝術巨匠、鉅作以及新秀之間,更參與了許多雙年展、世博會、藝術節、公共藝術案、市鎮再造、美術館開發的籌劃工作。 有別於歐美藝術脈絡,作者細緻卻直率的體察日本、台灣、新加坡、中國、印度,乃至阿拉伯等地的情況,提出了帶有民族歷史、宗教、政治、社會議題的視角。讓亞洲當代藝術跳

脫了標榜普遍一致的單一框架,成為一個多元、複雜,具有相對價值觀的世界。 也讓藝術更直接的揭發人類此刻的生存狀態。 作者的足跡遍佈 展覽 威尼斯雙年展 / Against Nature / Aperto / 人間的條件 / 直島:Out of Bounds / 威尼斯:Trans Culture / 台北雙年展 / HOT AIR / 漢諾威萬國博覽會 / 橫濱三年展 / Happiness / 新加坡雙年展 /六本木藝術夜 藝術家 波依斯(Joseph Beuys) / 田窪恭治 / 伊藤公象 / 堀浩哉 / 河原溫 / 荒川修作 / 赤瀨川原平 / 椿昇 /

DUMB TYPE / 森村泰昌 / 雅尼斯・庫奈里斯(Jannis Kounellis) / 朱利奧‧帕歐里尼(Giulio Paolini) / 馬里奧・梅茨(Mario Merz) / 布罕(Daniel Buren) / 波坦斯基(Christian Boltanski) / 杜象(Marcel Duchamp) / 宮島達男 / 比爾・維歐拉(Bill Viola) / 馬修・巴尼(Matthew Barney)/ 愛德華・金霍茲(Edward Kienholz)/ 小野洋子 / 羅伯特・印第安納(Robert Indiana)/ 李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)/ 盧

西亞諾・法布羅(Luciano Fabro) / 奈良美智 / 小澤剛 / 村上隆 / 尚卡瓦(Sanggawa) / 梅丁衍 / 金洪疇(Kim Hong-Joo) / 弗朗索瓦・莫黑雷(François Morellet) / 西川勝人 / 埃托雷•斯帕萊蒂(Ettore Spalletti) / 杉本博司 / 大竹伸朗 / 中野渡尉隆 / 蔡國強 / 詩琳・娜夏特(Shirin Neshat) / 內藤禮 / 中山大輔 / 荒木經惟 / 強納生・伯羅夫斯基(Jonathan Borowski) / 菲利普・金(Philip King) / 丹尼・卡拉萬(Dani Karavan) / 李

昢(Lee Bul) / 中村哲也 / 漢斯・韓莫特(Hans Hemmert) / 坂茂 / 日比野克彥 / 瑪莉露・諾德克(Mariele Neudecker) / 伊藤若沖 / 莫內(Claude Monet) / 傑夫・昆斯(Jeff Koons) / 草間彌生 / 艾未未 / 弗朗索瓦・羅氏(François Roche) / 科比意(Le Corbusier) / 黑川紀章 / 蘇博德・古普塔(Subodh Gupta) / 巴爾蒂・克爾(Bharti Kher) / 希瑪・烏帕迪耶(Hema Upadhyay) / 艾德華多・卡茨(Eduardo Kac) / 奧隆・凱茨(Oro

n Catts) / 史特拉克(Stelarc) / 哈桑・謝里夫(Hassan Sharif) / 蘇哈・修曼(Suha Shoman) / 澤娜・艾爾・哈利勒(Zena El Khalil) / 原高史 / 珍・亞歷山大(Jane Alexander) / 森萬里子 / 漢斯・歐普・德・貝克(Hans Op de Beeck)/ 林德羅・厄利什(Leandro Erlich) / 露易絲・布儒瓦 / 伊薩・根澤肯(Isa Genzken) / 吉岡德仁 / 西澤立衛 / 榮・穆克(Ron Mueck) / 崔正化(Choi Jeong Hwa) / 矢延憲司 單位及公共藝術案 I

CA NAGOYA / NANJO and ASSOCIATES / 霧島藝術之森 / 博多Riverain / 新宿I-LAND / 森美術館 / 六本木Hills /十和田市現代美術館 / 國際交流基金會 本書特色 1.作者經歷廣泛且多元,除了當紅藝術家個展外,策展主題更涉及建築、醫學、戰爭與民族性;展覽型態包括城鎮再造、商辦建築、森林、海邊、再生空間、都會街道,讓當代藝術無所不展、隨處可見。 2.策展人置身與藝術家共同製作的第一現場,甚至先於藝術家,對場所、社會氛圍進行構思,讓讀者直接看到當代藝術背後那想與人們傳達的心念。 3.不只帶領讀者以亞洲人的視野去體察歐美的藝

術思維,也讓世界當代藝術看見亞洲在地豐饒的文化脈絡。 作者簡介 南條史生 森美術館館長,策展人。1949年生於東京都。畢業於慶應義塾大學經濟學院、文學院哲學系,主修美學與藝術史學。1978-86年任職於國際交流基金會。1986-90年為ICA NAGOYA總監。1990-2002年主持NANJO and ASSOCIATES。2002-06年任森美術館副館長,2006年任館長至今。曾任世界各國美展委員與總監。CIMAM(國際美術館會議)、AICA(國際美術評論家聯盟)會員。1991年起擔任慶應義塾大學兼任講師。著有《藝術與城市——獨立策展人十五年的軌跡》(鹿島出版社,1997

年)、《奔馳的亞洲——看當代藝術的今日》(疾走するアジア―現代アートの今を見る,美術年鑒社,2010年)。 譯者簡介 彭俊人(Toshi Peng) 1979年生於台灣台中市。畢業於淡江大學日文系、教育科技系,國立臺北教育大學教育傳播與科技研究所。2008年赴日本大阪教育大学深造。回國後任教於文化大學推廣教育部、華岡興業基金會。逾十年日文翻譯、日本語教育資歷。熱愛藝術、電影及旅行,譯有《建構創新軟實力》等二十多部日本文創、設計、軟體應用類作品。 前言 第一章 對當代藝術的心嚮神往 國際交流基金會時期 1978~1986 約瑟夫‧波依斯(Joseph Beu

ys) 初見卡塞爾文件展/邀請波依斯的始末 詹姆士‧特瑞爾(James Turrell)/索爾‧勒維特(Sol LeWitt) 位於國境北端的潘薩收藏館 艾爾溫‧赫里希(Erwin Heerich)/蓋哈德‧葛伯納(Gotthard Graubner) 荒野中的島──霍姆布洛伊博物館 田窪恭治/伊藤公象/崛浩哉 初次參加威尼斯雙年展 河原溫/荒川修作/赤瀨川原平 在牛津舉辦的日本戰後藝術展 椿昇/DUMB TYPE/森村泰昌 將「Against Nature」展推向美國 第二章 與偉大的藝術邂逅 ICA NAGOYA時期 1986~1990 雅尼斯‧庫奈里斯(Jannis

Kounellis) 誰該擔任開幕藝術家呢? 馬里奧‧梅茨(Mario Merz) 直接面對重量級裝置作品 丹尼爾‧布罕(Daniel Buren) 條紋的魔術師 克里斯提昂‧波坦斯基(Christian Boltanski) 訴諸內心的當代藝術 沃爾特‧德‧瑪利亞(Walter De Maria) 迪亞藝術基金會的衝擊 伊米‧克諾貝爾(Imi Knoebel)/布林奇‧帕勒莫(Blinky Palermo)/羅伯特‧雷曼(Robert Ryman) 迪亞藝術基金會的崇高/《閃電原野》的一夜 唐納德‧賈德(Donald Judd) 沙漠邊境的奇納提基金會 塞‧湯伯利(Cy Tw

ombly) 梅尼爾美術館的白色房間——休士頓的感動(上) 馬克‧羅斯科(Mark Rothko) 羅斯科教堂的靜謐——休士頓的感動(下) 馬賽爾‧杜象(Marcel Duchamp) 將傳說中的杜象帶往日本 宮島達男/森村泰昌 策劃威尼斯的「Aperto」展 第三章 靠一台電話來創業 NANJO and ASSOCIATES時期 1990~2002 比爾‧維歐拉(Bill Viola)/ 馬修‧巴尼(Matthew Barney)/ 愛德華‧金霍茲(Edward Kienholz) 把空間用到極致——「人類的條件」展的實驗 小野洋子 將愛與和平帶到日本 羅伯特‧印第安納(Rob

ert Indiana)/羅伊‧李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)/盧西亞諾‧法布羅(Luciano Fabro) 第一次參與公共藝術計畫——新宿I‧LAND 奈良美智/小澤剛 由日本年輕人所組成的Yumeooka藝術計畫 尚卡瓦(Sanggawa)/梅丁衍/金洪疇(Kim Hong-Joo) 博多Riverain的黃色鸚鵡 弗朗索瓦‧莫黑雷(François Morellet)/西川勝人/埃托雷‧斯帕萊蒂(Ettore Spalletti) 「透明感與速度」的商辦空間藝術(Corporate Art)計畫 杉本博司/大竹伸朗/中野渡尉隆 在直島的「Out of Boun

ds」展與福武氏結識 村上隆/蔡國強/詩琳‧娜夏特(Shirin Neshat) 首次在威尼斯展出的「TransCulture」展 內藤禮 成為威尼斯日本館的委員 中山大輔/荒木經惟 在台北初試啼聲的雙年展 強納生‧伯羅夫斯基(Jonathan Borowski)/菲利普‧金(Philip King)/丹尼‧卡拉萬(Dani Karavan) 參加霧島藝術之森的建設、開幕 李昢(Lee Bul)/中村哲也/漢斯‧韓莫特(Hans Hemmert) 氣球藝術的慶典「HOT AIR」展 大木裕之/GORGEROUS/秋山沙也加(秋山さやか) 一晚限定的藝術之夜,利德瑪酒店的「J-way

」展 坂茂/椿昇/日比野克彥 在漢諾威萬國博覽會奮戰的藝術家們 瑪莉露‧諾德克(Mariele Neudecker)/小野洋子/椿昇 從第一屆橫濱三年展的奮鬥講起 第四章 參與美術館的開幕 森美術館時期 2002~ 伊藤若沖/莫內(Claude Monet)/傑夫‧昆斯(Jeff Koons) 「Happiness」展裡看見的時代感受 草間彌生 以能夠「體感」當代藝術為目標 比爾‧維歐拉(Bill Viola)/杉本博司/艾未未 追求個性與獨自性 弗朗索瓦‧羅氏(François Roche)/科比意(Le Corbusier)/黑川紀章 作為藝術品的建築與都市 蘇博德‧古普塔

(Subodh Gupta)/巴爾蒂‧克爾(Bharti Kher)/希瑪‧烏帕迪耶(Hema Upadhyay) 下個浪潮是印度 艾德華多‧卡茨(Eduardo Kac)/奧隆‧凱茨(Oron Catts)/史特拉克(Stelarc) 醫學與藝術交錯的場所 哈桑‧謝里夫(Hassan Sharif)/蘇哈‧修曼(Suha Shoman)/澤娜‧艾爾‧哈利勒(Zena El Khalil) 嶄露頭角的阿拉伯當代藝術 第五章 邁向地區、城市、世界的挑戰 原高史/珍‧亞歷山大(Jane Alexander)/森萬里子 穿梭街道的藝術——第一屆新加坡雙年展 坂茂/漢斯‧歐普‧德‧貝克(Ha

ns Op de Beeck)/林德羅‧厄利什(Leandro Erlich) 從驚豔到感動——第二屆新加坡雙年展 露易絲‧布儒瓦(Louise Bourgeois)/伊薩‧根澤肯(Isa Genzken)/吉岡德仁 妝點城市的公共藝術——以六本木Hills為例 西澤立衛 /榮‧穆克(Ron Mueck)/崔正化(Choi Jeong Hwa) 在地方城市開枝散葉,十和田市現代美術館的設立 矢延憲司(ヤノベケンジ)/椿昇 大都會裡爆紅的藝術 ——「六本木藝術之夜」開幕 第六章 策展者的觀點 過去與未來之間 面對審查/何謂展覽的評價/亞洲經濟與藝術/印度的遺跡與時間的意義/帕邁拉(

Palmyra)與佩特拉(Petra)/遺跡中的當代藝術慶典 後記 前言 受到藝術感召,不知何時踏入了美術業界,不但成了策展人,還從事各式各樣的工作。在這些工作中,不管立場怎麼變換,我總是和別人說「藝術很重要,是心靈的糧食」。不過,我意識到這句話沒能說明清楚的部份是藝術的本質。藝術,任誰也無法定義。藝術時時刻刻持續不斷地在變化,具有連接著過去和未來的意義,對於某些好奇心強的人而言有無窮的樂趣。藝術究竟是什麼呢?我總覺得自己一直是伴隨著這個疑問活到了今日。 因為將藝術當成謀生的職業,才能有幸比別人能更早見到眾多最先進的藝術。真正的新藝術,多半還沒有被電視或雜誌報導,而且

在我開始從事藝術工作的時候,還沒有網際網路。因此,只要是從誰那裏聽到了精采作品的消息,就會安排時間專程去看。結果為了追尋藝術開始環遊世界。也因為這樣的緣故,有好多次我打心裡感受到「哇,竟然有這種東西啊」的驚嘆,以及發自內心的感動。 只要大量地鑑賞藝術品,對於主題、表現方法、文化的脈絡等等元素,都能有一定程度的掌握。我也漸漸了解到,藝術究竟是什麼樣的世界。一旦如此,就會愈發覺得有趣。但實際上,我並不是真的已經懂得了藝術。藝術是非常深奧的。藝術是關乎生死的洞察,我們存在的意義,以及這個世界的願景。 投入這本書的製作大約半年後,發生了東日本大地震。初期的震驚退去後,我開始思考箇中意義。我

心想,這個災難對於日本或對我個人而言,有什麼意義嗎?地震過後大約一個禮拜,有一篇報導敘述一個十六歲的少年,從半毀房屋的二樓,和奶奶一起被救出來。當他被問到將來想要做什麼時,他回答說想成為藝術家。經過九死一生的年輕人做出這樣的回答,究竟是為什麼呢?難道不是因為對一個徘徊過生死交關的人來說,幾乎所有事情都覺得微不足道了的關係嗎? 我能一直持續不斷地看藝術,並不是因為覺得這是一件很重要的事,而是因為覺得它很有趣,且又從中獲得感動的關係。會開始藝術工作也只是因為「想要將那份感動與人分享」這樣單純的動機而已。但這樣單純的東西,卻是值得奉獻一生的工作。這本書,就是打算用輕鬆的口吻,將我的體會和感動,

介紹給你們。 村上隆/蔡國強/詩琳・娜夏特首次在威尼斯展出的「TransCulture」展 — 「Out of Bounds」結束後過了一陣子, 我拜訪了直島。福武先生提起要不要去威尼斯雙年展的事情。他利用在遊艇上煮火鍋當午餐的空檔向我提及此事。當時,福武先生才剛開始經營直島美術館不過二、三年的時間。他對我說:「威尼斯雙年展這種國際型的當代藝術慶典裡,常看到城鎮裡也有很多展覽,日本人至今還沒有做過這樣的事情,要不要用倍樂生的名字我們自己來弄一個展覽呢?」他問到:「要花多少錢?」我回答他差不多要花費一億日圓。其實我根本也不知道要花多少,但福武先生考慮了一下,就決定要辦了。後來我請國際交流

基金會也出資兩千萬日圓, 結合民間與政府的資金,建構出了一個公眾的企劃案。 隔年,「TransCulture」(超國度文化)展(1995)就在威尼斯開幕了。「TransCulture」這個詞,是在我事務所工作的美國藉策展人戴納・福里斯—韓森(Dana Friis-Hansen)提出的。那時字典裡還沒有這個字。當時看來這個以文化多極主義為基礎的展覽,在國際間也是首屈一指的。和龐畢度中心展出的「大地魔術師」(Magiciens de la terre,1989)比起來,概念更純粹。我們借了一個宮殿來當做展覽會場。我們首先和貧窮藝術的推手,義大利籍的評論家傑爾馬諾・伽蘭特(Germano Celan

t,現任Prada 基金會總監)會談、他介紹達尼耶拉・菲樂蒂(Daniela Ferretti) 這位住在威尼斯市的建築師給我們。經她的帶領,我們去了市政廳裡的建築部,看到了文藝復興時期的某個宮殿平面圖,我聽得懂她說著這裡可以用,這裡是廢墟之類的話。策展人三木亞希子(三木あき子)小姐冒著雨,來回訪視那些可以借用的地方。她找到一個在學院橋(Ponte dell'Accademia)附近,名為Palazzo Giustinian Lolin (究斯汀尼安府邸)的地方還不錯。前往該處和府邸所有權者奎里尼・斯坦帕利亞基金會(Fondazione Querini Stampalia)交涉時, 對方報的價

錢是三個月一千五百萬日圓。威尼斯果然什麼都很貴,而且還是雙年展的期間最貴。義大利那邊認為,洽談的時機正好,應該要趕快租下來。古蹟的修復和維護每年都要花上數千萬日圓,但是我認為會租用那邊的人本來就不多,能夠出手這麼大筆金額的人更是少見吧。我大概嗅到了這樣的氣氛,於是抱持著我們絕對不能超支的想法,不屈不撓地與對方交涉。

眷村文化資產保存創新策略之探討-以北投中心新村為例

為了解決戴育澤建築師事務所評價 的問題,作者張中模 這樣論述:

本研究探討眷村文化保存運動成功後,後眷村時代面臨原眷戶脫離的眷村活化再利用問題,在臺灣眾多文化創意園區的紅海市場,眷村文化資產活化如何發展出特殊價值,及透過公私協力傳承眷村文化與永續經營。本研究透過資料蒐集的方法以文獻分析與訪談為主,將眷村文化概念化為眷村精神,藉此來分析眷村的制度創新與商業模式創新,以提出更貼近眷村文化的中心新村再發展藍圖。本研究發現眷村文化工作者在未來經營階段的重要性,對於北投中心新村發展自己的優勢創造特色,建議以高齡化的戰後嬰兒潮眷村二代為主體,創造眷村生活風格的市場區隔,經營複合式的文創及長照,打造樂活長照理想村,發展公私協力的公益信託財務基礎,透過體驗設計吸引跨區域

的文化觀光。

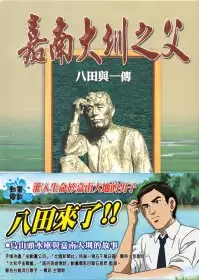

嘉南大圳之父:八田與一傳

為了解決戴育澤建築師事務所評價 的問題,作者古川勝三 這樣論述:

灌入生命於嘉南大地的男子烏山頭水庫與嘉南大圳的故事 曾經有一位年輕的日本技師,遙望嘉南平原上的貧瘠土地、窮苦農人不禁浮現要為它留下雨水、生出綠意的心願…… 歷史的締造者往往超乎歷史學家的歸納與想像,尤其是在評價殖民地時期的功過時。 1910年,一個來自日本北國的青年搭船來到當時的台灣總督府任職,這個滿懷理想的年輕技師,在習慣總督府的工作之後,整裝出發,親身參與了台南市下水道、桃園大圳工程設計,發電廠地理探勘,農田水利土地調查,並提出史無前例的「官佃溪埤圳計劃」。1920年9月,原本是不毛之地的嘉南平原上響起了大興土木的鎚聲,亞洲最大的灌溉工程動工了。 花費了十年的歲月和龐大的資

金,1930年,嘉南大圳終於竣工,當豐沛的水流從珊瑚潭洩流而下,嘉南平原的農民打從心底高聲歡呼:「這是神的恩惠,上蒼賜與的水啊!」 這個人被尊為「嘉南大圳之父」,他就是八田與一。 1942年他奉詔前往菲律賓做棉作調查,所搭大洋丸被美軍潛艇炸沉,葬身東中國海。戰後,其妻代外樹憂慮將被「引揚」遣返日本,選擇八田技師奉獻一生菁華歲月的烏山頭水庫放水口跳水自盡,與八田技師魂魄長佑台灣。嘉田民眾感恩其德,在烏山頭水庫旁建有八田夫婦墳墓及八田與一銅像,每年定期在他的忌日(五月八日)舉行追悼會。 嘉南大圳: 日治時代亞洲最大規模的水利灌溉工程,由日本土木技師八田與一負責設計與建造。其中濁幹線引濁

水溪水源,灌溉雲林平原約52000公頃農田;南幹線引曾文溪上游官田溪水源,灌溉嘉南平原98000公頃農田。如網狀遍佈的灌溉給水道總長度1萬公里、排水道6千公里(可繞行台灣13圈,地球半周),主護岸及堤坊長度228公里。因其灌溉利澤,使原本夏澇冬旱的雲嘉南看天日一躍成為台灣最大的穀倉,至今仍嘉惠雲嘉南百萬民眾享用。 嘉南大圳主體工程包括烏山頭水庫、烏山嶺引水隧道、曾文溪及濁水溪引水口、分水閘門、給水與排水道、防洪及防海潮堤岸。 其最重要的主體工程烏山頭水庫(舊稱珊瑚潭),1920年動工,1930年完工蓄水。水庫壩底303公尺,水深32公尺,滿水面積1000公頃,壩頂堰堤1273公尺,寬9

公尺,高56公尺,總蓄水量1億5千萬噸。 烏山頭水庫是亞洲唯一的濕式堰堤水庫,其規模亦為世界僅有,因此美國土木學會特以「八田水庫」為其命名。而原始設計及建造執行者八田與一,從此被譽為「台灣八田」。 目前,濁水溪幹線系統由雲林農田水利會經營管理;烏山頭水庫幹線系統由嘉南農田水利會經營管理,1969年起開放觀光,是台灣南部名勝風景點。 【作者簡介】 古川勝三 1944年生於日本愛媛縣宇和島市,愛媛大學教育系畢業後,開始教職生涯。1980年起三年間,受文部省派赴台灣高雄日僑學校任教。1980年出版《台灣的歷程》,1989年出版《愛台灣的日本人:八田與一的生涯》,1991年該書榮獲「日

本土木學會著作獎」。 現任日本松山市高濱中學校長。 【譯者簡介】 陳榮周 1917年生,台北縣泰山鄉人,畢業於台北州立台北工業學校(國立台北科技大學前身),1950年開設建築師事務所,加入日本建築學會正會員,1960年考取美援主辦赴英、義、日研修建築技術,1972年任日本KMG台北事務所所長,1996年任《大安月刊》發行人。

X化舞臺:文化產業之歷史空間經濟的創新思維

為了解決戴育澤建築師事務所評價 的問題,作者鄭綸 這樣論述:

文化產業立足於文化、歷史與生活記憶,是社會意義產製的機制。歷史空間,或稱「古蹟」或「歷史建築」等,任何具有時間故事意涵之有形無形空間,是重要的文化形式,其訴說過去的一段進程;或記錄一起事件;或代表一位人物。當歷史空間面對經濟發展時,每每僅見幾種討論存在形式的解方。如何讓歷史空間與經濟發展兼容並蓄,成為文化產業刻不容緩的課題。本研究目的是探討,歷史空間與經濟發展之共贏共榮(win-win)關鍵因素、歷史空間與經濟發展使用(保存/存在)形式,以及歷史空間與經濟發展共贏共榮之創新思維。本研究以更多元發展的角度,解答歷史空間與經濟發展的共贏共榮疑問。本研究的多元發展是以X化之概念為基礎,採用「X化」

對應充滿空間性的「舞臺」,以表達充滿各式各樣可能性的思維取向。本研究依據文化產業之歷史空間經濟的發展要素,提出X化多元發展概念——「四大軸向」(時間、空間、文化、經濟)與五大關鍵詞(歷史空間、創新思維、古蹟保存、古蹟經濟、文化經濟)。本研究兼採量化與質性的研究方法,參考「設計思考」模式,在擴散思維與聚斂思維的交互過程,以「量化—質化—量化」的研究次序,逐步取得並驗證研究結果。首先透過研究資料統合分析法,篩選出歷史空間使用的趨勢與形式辦法後;再採取個案研究,比較本地與世界其他具有指標意義的歷史空間範例(日本東京車站、日本橫濱紅磚倉庫、臺北華山1914文化創意產業園區),與其存在形式與經濟活動所規

劃的現狀或未來期待;並從專家問卷訪談中,對研究成果作更為深層的論證與反思。研究發現文化產業中歷史空間經濟,須從四個軸向(時間、空間、文化、經濟)為基礎發展,其中文化因素佔有較重要的地位。歷史空間的存在形式不僅誘發消費者對特殊場域的關注與付出。若是與環境利害關係人在生活、情感及脈絡相結合,尤其能達到經濟外溢,生生不息的效應。換言之,歷史空間保持與文化生活的脈絡文本等四大軸向持續相契合,即可活絡經濟的長遠發展,使文化產業的表現益發豐富。因此多元創新思維成為經濟永續性的關鍵。唯有破除面對歷史空間僅能採取少數運作方式的刻板印象,採取自根本特色發掘的創新思維,在歷史空間的獨特舞臺上,充滿X化可能想像的未

來發展。