戴耳環的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬拉拉.優薩福扎伊,克莉絲汀娜.拉姆寫的 我是馬拉拉【10週年紀念版】 和唯色的 疫年記西藏:當我們談論天花時我們在談論什麼都 可以從中找到所需的評價。

另外網站郭婞淳、戴資穎戴同款香奈兒經典「女帝」耳環要價上萬賣到缺貨也說明:郭婞淳耳朵上配戴的耳環意外成為熱搜話題,這款香奈兒(CHANEL)的經典款耳環,也是女神私下的常戴款。巧的是,今天早上順利取得小組2連勝,叩關生涯首次8 ...

這兩本書分別來自愛米粒 和大塊文化所出版 。

國立成功大學 中國文學系 仇小屏所指導 陳宣方的 論轉化格的新途徑:神/魔性化——以三種報紙(2018年11月至2019年10月)為考察對象 (2019),提出戴耳環關鍵因素是什麼,來自於轉化、神性化、魔性化、造神、妖魔化。

而第二篇論文實踐大學 媒體傳達設計學系碩士班 張天捷、王世偉所指導 華瑞斯的 我的心靈武裝 —— 社會行為的圖像詮釋 (2013),提出因為有 武裝、保護、繪本的重點而找出了 戴耳環的解答。

最後網站哪些人戴耳環時要謹慎 - 靈匣則補充:耳環 又稱耳墜,是戴在耳朵的飾品,古代又稱珥、珰。大部分耳環都是金屬的,有些可能是石頭、木、或其他相似的硬物料。通常女性帶耳環比較多一點。耳環透過一個在耳珠內 ...

我是馬拉拉【10週年紀念版】

為了解決戴耳環 的問題,作者馬拉拉.優薩福扎伊,克莉絲汀娜.拉姆 這樣論述:

這是一個卓越非凡的故事。 馬拉拉,一位年輕的女孩,為了倡導受教育的基本權利,發出了連子彈都無法穿透的堅定力量。 她會讓你相信,一個女孩子最純粹的聲音,會如何激烈地改變世界! 「我開始理解到一枝筆,以及那枝筆所寫出來的文字所產生的力量可以大過機關槍、坦克車和直升機。我們學到了如何在困境中掙扎。我們也學到了當我們說話時,我們的力量有多強大。」 馬拉拉,一位出生在男尊女卑社會裡的女孩,卻有著一對不平凡的父母。一個是尊重她自由思考、鼓勵她表達想法和參與學校事務的父親,另一個則是默默守護她的母親。 從小在學校長大的她,學校對她來說是個樂園,更是她的知識寶庫。原該擁

有無憂無懼童年的馬拉拉,卻在反政府游擊組織塔利班的侵入下,學校被迫關閉、焚毀。女性在巴基斯坦的社會階層更是低落得幾乎蕩然無存。 「他們阻止不了我。我會在家裡、學校,甚至於任何地方接受教育。這是我們對這個世界的請求——請救救我們的學校,我們的巴基斯坦,我們的史瓦特。」 2012年10月9日星期四,當時她才15歲,卻為了自己的理念而付出極大的代價。在馬拉拉從學校返家的途中,遭到塔利班以槍枝直接射擊頭部,生命一度垂危。 不過,馬拉拉卻奇蹟似的生還、康復,這段不平凡的歷程,讓她從巴基斯坦北部一個偏僻的山谷,進到位在紐約的聯合國大會發表演說,為自己的教育理念不斷奮戰。 本書特色

史上最年輕的諾貝爾和平獎得主!! 她說:一個小孩、一個老師、一本書、一枝筆,就能改變世界! 《不願面對的真相》導演戴維斯.古根海姆,將馬拉拉的故事拍成紀錄片。 ★獲頒「國際特赦組織良心大使獎」 ★獲頒「巴基斯坦國際青年和平獎」 ★獲得歐洲議會聲望崇高的「沙卡洛夫人權獎」提名 ★獲得《時代雜誌》年度風雲人物的第二名 ★獲頒「國際兒童和平獎」 全書收錄關於馬拉拉的全彩照片33張、與馬拉拉手稿日記稿2張。 得獎紀錄 ★榮獲臺北市政府教育局年度推動兒童深耕閱讀入選圖書 (國中適讀) ★榮獲文化部「中小學生優良課外讀物」推介 ★榮獲「好書大家讀」入選

圖書 ★榮獲【2020人權閱讀,5夠好讀】初選推薦書單 齊聲推薦 著名作家 小野 中國民主運動人士 王丹 精神科醫師 王浩威 博幼社會福利基金會董事長 李家同 荒野保護協會榮譽理事長 李偉文

戴耳環進入發燒排行的影片

《初老》

曲:Vincent Chow

詞:李峻一

拋棄古老的結他

為我當天於新曲比賽裡

贏到過冠軍嘛

雙耳不再穿戴耳環

收起不屑與怒氣

剪短了髮

家裡的至親已經年邁必須好好照顧

我尚有負債 電費和房租都似索命符

而夢想的世界 隨成長早置之不顧

再會了吧 昨日同伴

穿起西裝 穿過馬路

失去初心就已經初老

每個人成長經過也是雷同

也有放下理想的痛

看看世界並沒誰掌控到

我 算著每一週的假期 夢想漸老

深愛的那位也需名份必須好好照顧

已沒法任性若有舊理想不要去在乎

仍在奔波繁忙 遺忘怎麼發聲反抗

困倦了就哼一句歌

穿起西裝 穿過馬路

失去初心就已經初老

每個人成長經過也是雷同

也有放下理想的痛

看看世界並沒誰掌控到

我 算著每一週的假期 夢想漸老

你若要問青春於哪時消失

隨夢想一併消失

不需掌聲 不要認同

昨日有捍衛結他的勇

每個人成長經過也是雷同

每個責任如千噸重

看看世界並沒誰不會老

悄悄地掛念昨天追蹤的一切如流星一般美好

仍然奉信從前志向未老

#KOLOR #盧巧音 #初老

#谷Live #香港音樂人 #香港製造 #MadeInHongKong #廣東歌 #香港人撐香港音樂 #撐廣東歌撐谷Live #香港音樂 #StudioLive

----------------------------------------------

?? Facebook:https://bit.ly/2HZAgDL

♥️ IG:https://bit.ly/34PhuYx

⭕ YouTube:http://www.youtube.com/c/谷Live

? MEWE:https://mewe.com/p/谷live

? 谷撐音樂流行榜:https://bit.ly/3q6yB0l

論轉化格的新途徑:神/魔性化——以三種報紙(2018年11月至2019年10月)為考察對象

為了解決戴耳環 的問題,作者陳宣方 這樣論述:

修辭學中的轉化辭格,歷來以分為「人性化」及「物性化」二類為大宗,雖有學者提出不同看法,然以人、物為轉化辭格的主要途徑仍是主流觀點。本論文於眾學者的理論基礎上,進行轉化辭格新途徑:「神性化」與「魔性化」之研究,因「神」與「魔」無法涵蓋於「人」或「物」的範疇,故理當具有成為轉化辭格新類別的潛能。本論文以報紙標題為研究對象,選定《自由時報》、《蘋果日報》及《中國時報》共三家報社,自2018年11月份始,迄2019年10月份,進行為期一年的觀察,對標題中運用「神性化」與「魔性化」手法者做歸納整理並逐一說明。除了以修辭學的角度分析語料表現外,亦納入心理學理論,探討「神/魔性化」之語言表現與人類行為的關

聯。最後分析當代「造神運動」與「妖魔化」等趨勢之思維,以及如何對「神/魔性化」產生影響及促進作用。

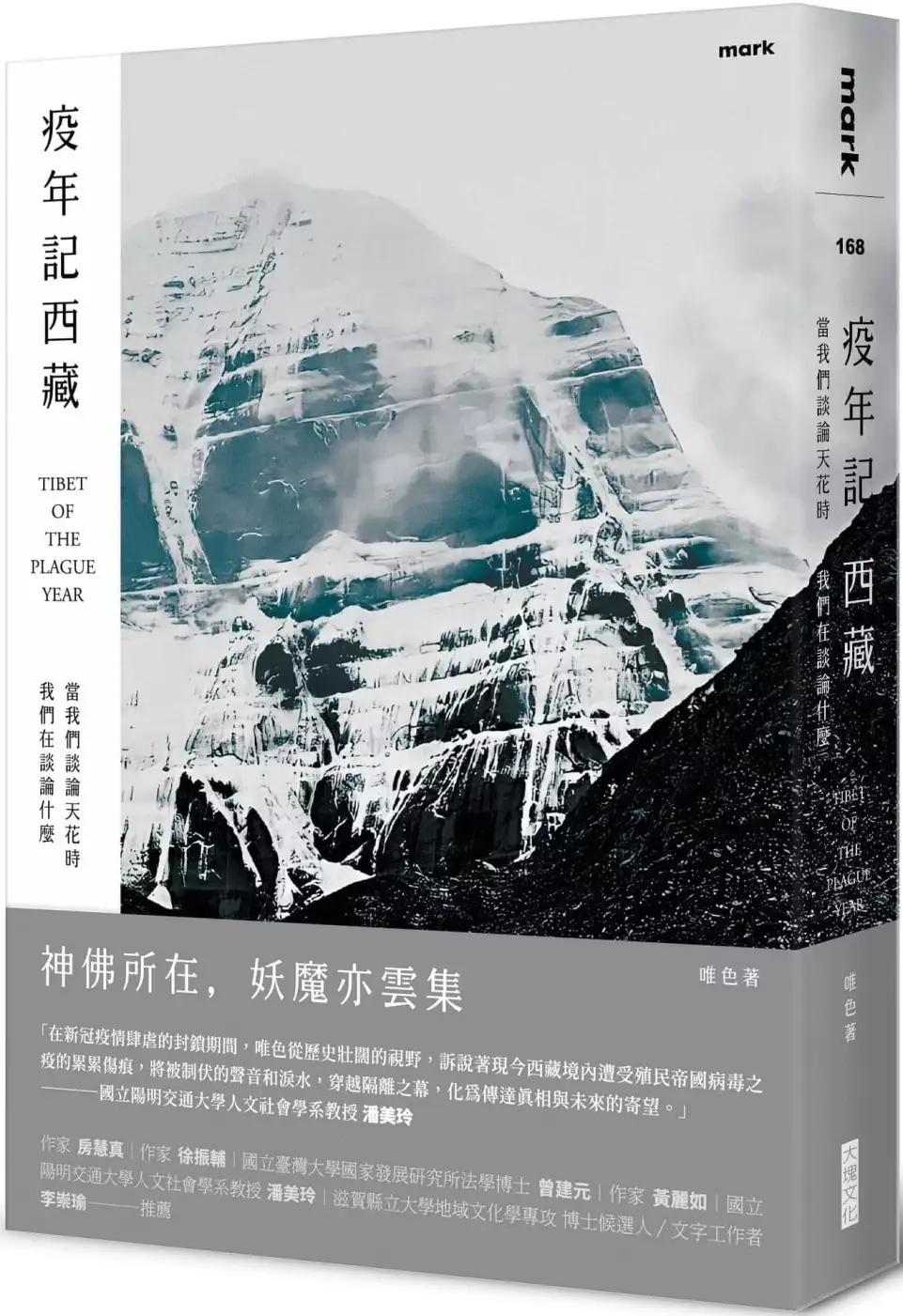

疫年記西藏:當我們談論天花時我們在談論什麼

為了解決戴耳環 的問題,作者唯色 這樣論述:

神佛所在,妖魔亦雲集 唯色是誰? 是在強權壓迫下仍極力發聲的藏人,是以文字和攝影對抗國家暴力的作家、詩人, 是多次獲得國際人權相關獎項的記錄者。 而在本書,她是新冠肺炎疫情的觀察者和經歷者,帶我們看見去除了和諧濾鏡的真實西藏。 ※在瘟疫中生活的方式,或者說度過漫漫疫情的方式,對於我來說,其中之一便是閱讀。 在不見盡頭的疫情中,與我們相伴的是文字、是故事。如黑死病時期的《十日談》,如記錄倫敦瘟疫的《大疫年紀事》,如卡繆的小說《鼠疫》。在至暗時刻,我們閱讀、講述、記錄、反思,在書中感受那亦近亦遠的時間重複性,在文字裡尋找次次捲土重來的疫病之啟示。 ※藏人一生也未必能

取得邊防證前往一次,漢人卻能肆意把聖地變成遊樂場,世界荒謬,莫過於此。 我們怎麼也無法想像,藏人去不了自己的聖地,觀光客卻能輕鬆拿到通行證,就連不相關的藝術家都能傲慢地長驅直入。如今,國家政權儼然是另一種瘟疫,能跨越任何邊界,民族主義更擁有壓倒一切的無限權能,歷史真相、宗教信仰在其面前都得卑躬屈膝。這一切讓人不禁疑問,聖地到底是誰的聖地? ※當我們談論天花時,我們在談論什麼? 唯色以筆為我們刻畫出一幅鮮明的疫中紀錄,不僅記表面的新冠肺炎,更扣問擴散至世界的究竟是什麼樣的「病菌」?以此書在逐漸麻木的漫長疫情中給予警醒,呼籲我們不要失去感受力,不要放下對真相的執著和追尋。麻

木與忘卻並非祝福,真正可怕的是人心冷漠,是丟失信仰,是誤將謊言當真相。 瘟疫尚未結束,國境依舊封閉。 然而翻開本書,便如在紙上入雪域、轉聖山, 隨其文字窺見西藏的過去、現在與未來。 唯色作品集 名為西藏的詩(2006) 西藏記憶(2006) 看不見的西藏(2007) 聽說西藏(與王力雄合著,2009) 西藏火鳳凰(2015) 殺劫(再版):不可碰觸的記憶禁區,鏡頭下的西藏文革,第一次披露(2016) 絳紅廢墟(2017) 名人推薦 作家 房慧真、作家 徐振輔、國立臺灣大學國家發展研究所法學博士 曾建元、作家 黃麗如、國立陽明交通大

學人文社會學系教授 潘美玲、滋賀縣立大學地域文化學專攻 博士候選人/文字工作者 李崇瑜 好評推薦 「在新冠疫情肆虐的封鎖期間,唯色從歷史壯闊的視野,訴說著現今西藏境內遭受殖民帝國病毒之疫的累累傷痕,將被制伏的聲音和淚水,穿越隔離之幕,化為傳達真相與未來的寄望。」――國立陽明交通大學人文社會學系教授 潘美玲 「讀唯色寫藏區,同時也讀唯色寫自己的民族意識追尋、寫自己民族遭受的苦難。一切都是如此無力,但總是有人得負起記錄的任務。」――文字工作者 李崇瑜

我的心靈武裝 —— 社會行為的圖像詮釋

為了解決戴耳環 的問題,作者華瑞斯 這樣論述:

本創作論述意在記錄西方人尋找自我意識1的社會行為,也同時批評我們的消費主義文化是如何在成長過程中影響一個人的自尊心與行為。這個研究是根據我長大成人的過程中,從這現代社會所獲取的個人經驗、感覺與想法。我的武裝代表了自我保護 —— 一套能讓我以某種自滿心態活下去的盔甲。我創作了一系列的插畫作品來詮釋我的武裝,並以繪本的方式來敘述我的人生故事與想像。在我很小的時候,我就發現這個世界並不是那麼友善。在一個凡是以貌取人的社會之中長大,我覺得我需要一種如裝甲般的保護。於是我開始用自然的服裝當作一種防禦的形式,去掩飾我自己。從前我總是需要用那些好看的衣服,或是一些很酷的、很流行的T恤來讓我的自心增加。這些

服裝讓我相信我是夠好的人、也值得穿上它們。從那之後我創造了另一個自我 —— 一個可以讓我隱藏所有缺點的人格。我認為人們總是嘗試著去隱藏自己,並試圖讓自己看起來更堅強、更威猛、成為更好的人。在這不曾停止轉變的環境中,我相信我們都需要武裝自己。世界上每個人不都是這樣,我們都希望自己被欣賞和喜愛,有些人用整形手術來升級自己的外表,有些人穿著昂貴的衣服讓世界、更主要的讓是社會可以對他們產生良好的印象,進而被大家喜歡。另外一部份的人是靠著他們的自我或驕傲之心,有時顯現出來的是傲慢或專橫的態度,但這一部分的人其實只是害怕展現脆弱的一面,不敢放鬆警惕而在過程中受到傷害。一開始我打算以戰士在戰爭時期身穿鎧甲而

得以保護自己的這個概念為出發點。我的想法是,生活就像一場永無休止的戰鬥,每一天都必須奮戰到底。於是我開始將鎧甲比喻為一個能承擔這世界生活壓力的護具。我觀察了一些外表看起來非常堅強、很酷的人。他們可能穿戴耳環、鼻環且滿身刺青,但這樣的人們也往往是內心最脆弱的一群。我們藉由服裝、墨鏡、刺青等等的偽裝來隱藏真實的自己,因為我們害怕別人的評論、也害怕不被接受。媒體與廣告正在改變人體會自我的方式,也使我們更想受歡迎。因此在這種管道中,我們戴上這些面具使自己更能放心地安置真實的自我。我們都害怕自己真實的靈魂被拆穿,並被他人審視內心。我們之所以享受穿著不同服裝的其中一個原因在於它能讓我們成為別人,成為一個與

眾不同的人,並且使我們對自我認同有所慰藉。我了解到在這層武裝之下,我更感覺我是被接受的,是受人喜愛的。我並不擔心那算不算是真實的我,我只是利用我的武裝去過生活而已。這就像是在戰場上穿戴盔甲一般,我們可以好好迎戰這常處混亂的世界。我認為所謂的心靈武裝能以任何一種形式存在,例如服裝、珠寶、太陽眼鏡、花紋、生活態度,或是其他能使自我轉變的事物。這世界總是有以貌取人的壓力,而自我武裝正能給予我們一個庇護所。

戴耳環的網路口碑排行榜

-

#1.戴耳環會過敏好苦惱?純銀材質首飾抗過敏推薦選購指南

耳環一般分為穿針式、夾式和貼式,其中如果是相當熱愛戴耳環又不怕痛的人,通常會穿耳洞戴針式耳環。 一般體質的人對於戴耳環或是配戴其他貼身配飾不會有 ... 於 www.linfanjewelry.com -

#2.郭婞淳、戴資穎都愛香奈兒耳環!盤點奧運女神選手私服穿搭

2020東京奧運精彩賽事看得人熱血沸騰,舉重女神郭婞淳昨拿下奧運金牌,展現力與美感動無數粉絲,而她耳朵上閃閃發光的Chanel耳環也引人注目, ... 於 www.cosmopolitan.com -

#3.郭婞淳、戴資穎戴同款香奈兒經典「女帝」耳環要價上萬賣到缺貨

郭婞淳耳朵上配戴的耳環意外成為熱搜話題,這款香奈兒(CHANEL)的經典款耳環,也是女神私下的常戴款。巧的是,今天早上順利取得小組2連勝,叩關生涯首次8 ... 於 www.upmedia.mg -

#4.哪些人戴耳環時要謹慎 - 靈匣

耳環 又稱耳墜,是戴在耳朵的飾品,古代又稱珥、珰。大部分耳環都是金屬的,有些可能是石頭、木、或其他相似的硬物料。通常女性帶耳環比較多一點。耳環透過一個在耳珠內 ... 於 www.lnka.tw -

#5.#發問怎麼戴耳環| 女孩板| Meteor 學生社群

如題穿耳洞也有一陣子已經很穩定從來沒有發炎過但我戴耳環每次都找不到後面的洞甚至拉著耳垂戳還是穿不過去然後戳著戳著常常耳洞就被我戳到流血了大概 ... 於 meteor.today -

#6.左型右基?男生只可戴單邊耳環?立即告訴大家男生5個戴耳環 ...

男人戴耳環雖然已經是見慣不怪的事情,但是應該如何佩戴呢?是否還有左型右基這些禁忌或者男生只可以佩戴單邊耳環?如何選擇適合男生的耳環? 於 www.esquirehk.com -

#7.你適合帶耳環嗎?來看哪些女生不適合戴 - 壹讀

相書有云:女性耳珠厚而有肉,垂珠大的人通常意志力強,很容易獲得他人的信任與依賴,只要願意加倍努力,財富就會滾滾而來,如果是女性耳朵的垂珠大而 ... 於 read01.com -

#8.耳洞老是發癢、發紅嗎?你一定沒做這件事! - Bonny & Read

不僅僅是新買的耳環才需要消毒,. 建議每次配戴前都利用酒精棉片消毒清潔哦! 於 www.bonnyread.com.tw -

#9.沛莉Peri on Instagram: “ 猜猜很久沒戴耳環~會發生什麼事 ...

3151 Likes, 54 Comments - 沛莉Peri (@peri168) on Instagram: “ 猜猜很久沒戴耳環~會發生什麼事? . 我都忘了有多久沒戴了...至少一年多吧! 於 www.instagram.com -

#10.耳環是現今潮流人士表徵自我風格的符碼,在古代 - Vogue ...

甚或是早在170多萬年前,雲南的元謀猿人和其後的藍田猿人、北京猿人,都有著配戴耳際裝飾的行為。 新石器時期紅山文化出土的玉質耳環。(圖片擷取自網路). 於 www.vogue.com.tw -

#11.潘瑋柏/休學闖星路戴耳環被老爸嫌 - udn Style

潘瑋柏15歲就開始出來打工,想去美國念大學,也是靠自己的能力申請獎學金才成行,只是要赴美之前,他趁暑假跑去電台打工,接著參加電台辦的歌唱比賽而 ... 於 style.udn.com -

#12.精品耳飾1-什麼場合需要&可以戴耳環?款式選擇日常耐看

耳環看似是個小飾品,戴上還會被頭髮遮住,但其實耳環有助於修飾臉型,及凸顯臉部線條的功用。日常戴耳環,即使沒有妝... 於 fanms.net -

#13.【大耳環】配戴大耳環的好處? - ADORN FANCY

方臉的耳洞也被說瘦,自從戴過大耳環以後就回不去了~修飾臉型一級棒!! 耳洞以前都戴貼耳款,但偏偏臉 ... 於 adornfancy.com -

#14.維梅爾《戴珍珠耳環的少女》超解析!100 億像素畫照公開

莫瑞泰斯皇家美術館與Hirox Europe 公開解析度高達100億像素的維梅爾《戴珍珠耳環的少女》,開放線上閱覽,以搭配早前的研究重新認識這幅畫。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#15.[問題] 穿耳洞的問題(有女生還醒著嗎) - WomenTalk板

穿耳洞已經第三週了睡覺一直不敢拿起來怕洞密合有耳洞的平常睡覺都要戴耳環睡嗎? 很不舒服還是只要白天戴就不會密合了? 有女生還醒著的嗎QQ ... 於 disp.cc -

#16.醫療鋼耳環&其它材質完整解析,讓你戴對耳環好舒適! - Mine ...

耳環 是每位女孩必備的時尚小物,戴上後總是能讓風格完整,潮流感滿分。不過如果在戴上後,因為材質造成耳洞癢癢痛痛,甚至紅腫發炎,相信不管再怎麼漂亮,也都會戴不 ... 於 mineacc.com.tw -

#17.中國娛樂審查再出手男藝人戴耳環上電視全遭馬賽克 - Taiwan ...

眼尖的民眾發現,近日許多男藝人上節目時,耳垂都被糊化處理.中國近幾年來對娛樂業審查嚴格出了名,現在竟然連男星都不能戴耳環上電視, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#18.高級感珍珠前後兩戴耳環 - yoyoshop

銀針特性. 925銀具有特性,這也是辨別銀製品偽劣方便,含銀量越高柔軟度越高,也更容易彎曲,合金、電鍍、鈦鋼等材質無法實現這一點哦. 以下只有925純銀做得到. 於 staging.yoyoshop123.com.tw -

#19.耳洞容易過敏?醫曝保養祕訣:3材質降風險

白家綺表示,因為小時候媽媽不允許,所以家中3姊妹完全沒穿耳洞,但戴夾式耳環常常會噴飛,或是突然掉下來,因此今年2月才終於穿了耳洞,解決了耳環噴飛的 ... 於 www.chinatimes.com -

#20.戴耳環不要再過敏:耳環材質解析 - Olivia Yao Jewellery

經典的Hoop 圓圈耳環,或是飄逸垂墜的流蘇耳環,都是追求造型不可缺少的配件,但許多人卻因為耳朵過敏問題而不敢穿耳洞,或是無法長時間佩戴耳環,看到漂亮的耳環卻不能戴 ... 於 www.oliviayao.com.tw -

#21.請問為什麼我的耳朵戴耳環一直過敏發炎呢? - Farilla白色彩虹 ...

請問為什麼我的耳朵戴耳環一直過敏發炎呢? - 小資女孩的質感銀飾首選925純銀飾品, 耳環, 項鍊, 手鍊, 鎖珠, 耳骨夾, 戒指。在質感與品味中穿梭, ... 於 www.farilla925.com -

#22.跟過敏說掰掰!推薦4 種抗敏貴金屬飾品,約會拍照不再紅腫癢

出門打扮總少不了飾品點綴,但有時項鍊才剛戴上,脖子便開始發紅發癢,耳朵腫到根本無法掛耳環!喜歡的飾品只能默默收進抽屜,這種悲哀過敏人一定 ... 於 www.kimuragold.com.tw -

#23.[打洞]工作不能戴耳環大家如何讓耳洞不癒合- 看板tattoo_ring

大家好我之前是24小時一直戴著耳環洗澡之後也只是吹乾只有換耳環或是清理的時候才會拿下來後來有一段時間沒戴大概幾個禮拜我想說已經穿了8年了不會合 ... 於 www.ptt.cc -

#24.耳骨耳環款式怎麼戴最美?不可不知的八大推薦必學技巧!

耳骨耳環該如何搭配才能吸引眾人目光,又不失個人特色呢?把握以下這八大搭配技巧,絕對零失敗! 於 www.snatch-store.com -

#25.女人在睡覺的時候能戴耳環嗎 - 嘟油儂

戴耳環 的女生注意了,睡覺前耳環一定要拿下來,否則很可能變成聾美人喔!回. 泰國北部清邁就發生一起意外答事件,一名25歲女子因耳朵劇痛就醫,醫生在 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#26.你的耳朵適合戴耳環,還是耳釘、耳線?戴對了漂亮不傷耳

戴耳飾不僅在於裝飾耳畔、提升氣質,還要重視耳洞保養. 於 www.gushiciku.cn -

#27.戴耳環左型右基?男生只可戴單邊耳環?立即告訴大家男生戴 ...

EsquireHK.com. 男人戴耳環雖然已經是見慣不怪的事情,但是應該如何佩戴呢?是否還有左型右基這些禁忌或者男生只可以佩戴單邊耳環? 於 today.line.me -

#28.中學生戴耳環問題,學生為什麼不能戴耳環啊 - 迪克知識網

中學生戴耳環問題,學生為什麼不能戴耳環啊,1樓lee嗨爆夜場a1 一般第一次打都會有些發炎的,不過沒有大礙,用點消炎藥就ok a2 買一袋透明的耳棒, ... 於 www.diklearn.com -

#29.【問題】對於男生戴耳環的看法

想知道看看身邊戴耳環的男生好像不多. ... 沒想法但還是不懂為什麼要分左右耳還遇過有人痣長在右耳看起來像耳環被誤認為是甲的. 於 forum.gamer.com.tw -

#30.COR-DATE|星星堆滿天|前後配戴耳環

前後配戴款式只有耳針款式大小:2.5cmx3.5cm 珍珠顏色大小:白珍珠/約1 cm 耳針:鋼針- 材質: 黃銅、合金、鍍金、 仿舊電鍍、swarovski水鑽、貝殼珠珍珠表面多少都 ... 於 www.cordate.tw -

#31.每次戴完耳環都紅腫、發炎?5個方法預防首飾敏感 - ETNet

相信妳或身邊都有朋友試過因為戴首飾而敏感,最常見的情況應該是耳環引起的耳孔紅腫、痕癢,甚至是發炎。不過你又是否知道敏感的來源呢? ... 於 www.etnet.com.hk -

#32.耳洞保養有撇步!醫親授清潔秘訣減少感染、飄異味風險

白家綺表示,因為小時候媽媽不允許,所以家中3姊妹完全沒穿耳洞,但戴夾式耳環常常會噴飛,或是突然掉下來,因此今年2月才終於穿了耳洞,解決了耳環噴飛的 ... 於 health.ettoday.net -

#33.029 戴耳環的朱自清和莎士比亞 - 方格子

朱自清的戴耳環既非暗示他思想前衛或行為叛逆,更不代表他想引導流行或追求時髦,而是他母親為了讓他順利成長,避免夭折,按地方習俗從小就替他穿耳洞 ... 於 vocus.cc -

#34.國民身分證相片規格

四、未限制不得戴耳環、鼻環等,但不得刻意遮蓋眼、鼻、口、臉、兩耳等臉部五官或輪廓。 五、「無特殊表情且嘴巴合閉」,指表情自然不誇張,未限制不得微笑。 於 www-ws.gov.taipei -

#35.AQ 經典高雅可拆缷式二戴耳環/耳針(AMOR Quenby)

AQ 經典高雅可拆缷式二戴耳環/耳針(AMOR Quenby),夾式耳環,925純銀耳針;;可拆卸式耳環設計,一款兩戴;;加厚電鍍,質感再提升;;幾何設計,個性. 於 tw.buy.yahoo.com -

#36.VA的耳洞清潔保養小訣竅!耳洞臭臭的學會這幾招就不用煩惱 ...

如果漂亮的女孩們身上有耳洞臭的味道,就算是再美的耳環都無法挽救那可怕的臭味,想 ... 在耳洞的傷口癒合後,就可以改為一般的耳洞保養方式,首先是在戴耳環前,養成 ... 於 www.vacanza.com.tw -

#37.男生為什麼要戴耳環 - Mobile01

目前耳夾式與磁吸式的耳環也是層出不窮而這兩種都是不需要打耳洞就可以配戴的款式! 非常適合正猶豫不決打不下耳洞的你! 以上是男性配戴耳飾的簡單介紹與 ... 於 www.mobile01.com -

#38.原來古代戴耳環有那麼多講究 - 今天頭條

古代女子一開始戴耳環,並不是為了裝飾,而是一種警戒。在明代男權主義橫行的社會背景下,女子被強迫在耳朵上穿洞並佩戴東西,以便隨時提醒她們恪守婦道。 於 twgreatdaily.com -

#39.男耳環知道要戴哪一邊嗎?【材質上怎麼選擇】推薦可以到哪邊買

耳環 佩戴禮儀,一般認為的是,男生固定耳戴在左邊,戴在右邊的含義是gay,雖然現在似乎很多人都不在乎戴在左耳還是右耳,但是如果你想撩妹,想成為女生們 ... 於 www.mencolorful.com -

#40.兩戴耳環- 網購平台 - 芒果飾品

醫療鋼耳環. 兩戴耳環. 保養方式可用拭銀布擦拭如觸水或汗水請用乾淨布擦拭並於表面乾燥區域密封袋包起來防止磨傷商品顏色會因打光及電腦螢幕設定的差異而略有不同請以 ... 於 mangoccc.com -

#41.男生左耳戴耳環有什麼含義嗎,男生戴耳環的意義是什麼?

男生左耳戴耳環有什麼含義嗎,男生戴耳環的意義是什麼?,1樓蕭瑟中的寒風男人穿左耳,男性扮酷的一種表現普通的人穿是一種時尚很多藝人也會穿耳代表 ... 於 www.beterdik.com -

#42.戴耳環疼怎麼辦,耳洞帶耳環就很痛怎麼辦? - 好問答網

戴耳環 疼怎麼辦,耳洞帶耳環就很痛怎麼辦?,1樓0504小寶疼的原因是耳垂不過血了,一天帶下來,那個被夾的地方就會紅。在沒人的時候取下來揉一揉, ... 於 www.betermondo.com -

#43.怎麼戴耳環臉最小?4種臉型的耳環小臉公式必看,讓你靠耳環 ...

臉型不只影響比例,更會影響視覺上的身材胖瘦度!不過除了化妝瘦小臉之外,還有一種更自然有效的瘦臉方式,就是搭配臉型選耳環!想知道怎麼選擇耳環 ... 於 www.beauty321.com -

#44.耳朵分哪幾種類型?不同形狀的耳朵適合的耳環不盡相同

戴上耳釘、小耳環或耳骨夾也都很好看! 於 www.ecostyle.com.tw -

#45.女生戴耳環說明什麼性格嗎? - 優幫助

女生戴耳環說明什麼,女生戴耳環說明什麼性格嗎?,1樓唐沒太說明什麼也許是變得成熟了或者是裝成熟想更好看可以戴很多不同的耳環2樓匿名使用者對於 ... 於 www.uhelp.cc -

#46.國民身分證相片規格

未限制不得戴耳環、鼻環等,惟不得刻意遮蓋眼、鼻、口、臉、兩耳等臉部五官或輪廓。 「無特殊表情且嘴巴合閉」,係指表情自然不誇張,並未限制不得微笑。 於 www.ris.gov.tw -

#47.耳環- 維基百科,自由嘅百科全書

戴耳環 通常都要穿耳,喺耳珠度開個窿仔。 單耳戴耳環文化[編輯]. 通常嘅情況下,男仔淨係 ... 於 zh-yue.wikipedia.org -

#48.「耳洞」不能用酒精清潔!「耳洞保養」5招,正確清潔再也不 ...

耳洞保養3:正確地配戴耳環. a daisy and a pendant and earrings representing the hippie symbol of peace handcrafted with copper. 於 www.womenshealthmag.com -

#49.很長時間沒戴耳環今天一帶耳洞疼

很長時間沒戴耳環今天一帶耳洞疼,長期不戴耳環,耳洞會不會堵起來?,1樓匿名使用者沒什麼影響,我一個同學紮在小耳朵和軟骨上, 問她疼不, ... 於 www.jipai.cc -

#50.做夢夢見戴耳環好不好 - 周公解夢大全

周公解夢> 其它> 夢見戴耳環 夢見戴耳環是什麼意思?做夢夢見戴耳環好不好?夢見戴耳環有現實的影響和反應,也有夢者的主觀想像,請看下面由(周公解夢官網)小編幫你 ... 於 www.golla.tw -

#51.原來妳都戴錯了!5種臉型耳環該怎麼選?

圓臉女在選擇耳環的款式上,最好避開圓形或圈圈的耳環款式,. 因為臉頰本身就很肉,如果再戴圓形耳環,看起來反而會更肥嘟嘟,五官的線條完全 ... 於 www.kava-acc.com -

#52.【一日壹蘋果】耳洞久未戴耳環醫:耳洞若閉合別硬來

穿耳洞後許久未戴耳環,再戴上耳環後,耳洞竟開始出水伴隨分泌物!皮膚科醫師表示,耳洞許久未戴耳環,確實可能會自行癒合,耳洞的癒合速度因人而異, ... 於 tw.appledaily.com -

#53.【耳朵吞耳環】為防新穿耳洞癒合日日戴耳環致反覆發炎

不少女生都喜愛穿耳洞,可戴上不同款色耳環,但初打耳洞的時候均會不時發炎,但處理不當則隨時會發生意外。台灣一名女生年初穿耳洞後,並長期戴著鑽石 ... 於 medicalinspire.com -

#54.戴耳環如何防止「爛耳」? | 草步子 - CCUE

耳環 是女士們的恩物,而且越來越多女孩子由小時候便穿耳洞了。像我兩個女兒,在她們分別三歲和四個月大的時候,便帶她們去穿耳洞,戴上耳環後添上幾分 ... 於 ccue.singtao.ca -

#55.愛美戴耳環卻發炎?過敏體質教戰守則- BabyHome 新知大耳朵

女生天性愛美,許多人都有穿耳洞的經驗,但是部分皮膚較為敏感的女性,卻因飾品所造成的過敏紅腫而苦惱不已,到底為什麼皮膚一接觸到耳環, ... 於 info.babyhome.com.tw -

#56.戴耳環有什麼風水講究! - 人人焦點

戴耳環 有什麼風水講究! 2021-02-23 滴天居士說易經. 所謂的耳飾就是佩戴在耳朵上的裝飾物,愛美是女人類的天性,耳朵上的裝飾品,不僅左右對稱的美觀,還能夠巧妙的 ... 於 ppfocus.com -

#57.曾經兩戴耳環 - Eight.G 官方購物網站

曾經兩戴耳環. 珍珠與星星結合有兩個戴法珍珠可以拔掉純戴 尺寸: 3 X 1.2 (CM) 顏色: 銀色材質: 925純銀耳針. $420. 全館滿額折扣. 滿$800 免運費. 購買數量. 於 www.eightg.com.tw -

#58.關於照X光| 問題詢問 - 中國醫藥大學附設醫院

戴耳環 的話,若您只是照肚子、胸部這類和檢查部位無相關的話,是沒有問題的。 提醒您. 提供的資訊僅可參考,不能代替醫師的治療,有病還是要看醫生, ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#59.新手第一次換耳環~~輕鬆簡單無疼痛方法

上個月我終於鼓起勇氣去Claire's打耳洞被我朋友慫恿....== 說什麼不會痛,結果痛的要死..... (看個人程度啦...我是覺得很痛就打了一個Birthday Stone~ 我8月生, 於 clairekuo0801.pixnet.net -

#60.16個令你戴耳環加分的小竅門!按髮型/臉型/穿搭挑選!秋冬戴 ...

飾物是女生們打扮的點睛之筆,但是不少女生在戴耳環的時候,總覺得耳環好像哪裏不太對,好像不能好好融入整個造型。如何讓耳環戴起來更加分呢? 於 beauty.ulifestyle.com.hk -

#61.打了耳洞,如果以後不戴耳環,耳洞會閉合嗎? - 劇多

不過如果要佩戴比較重的耳環還是需要等到耳洞完全癒合,不然容易拉壞耳洞。 3 # 小笙常談. 見你提起看看原來戴耳環的耳洞,經年 ... 於 www.juduo.cc -

#62.耳環戴法與意義由來,意想不到的演變史

你有耳洞嗎?你有想過耳環戴法的意義和由來嗎?男生戴耳環有什麼象徵意義嗎?只戴單邊耳環又會被視為有什麼意涵呢?今天亞立詩就要來和各位分享各種 ... 於 www.diamond.com.tw -

#63.找到143 件“兩戴耳環” 商品 - Pinkoi

「兩戴耳環」的搜尋結果- 143件。Pinkoi 為亞洲最大設計購物平台,擁有眾多海內外設計品牌。堅持用好品味、客製化的獨特設計,實現每個人對生活詮釋的想像, ... 於 www.pinkoi.com -

#64.怎麼戴耳環? - 雅瑪知識

怎麼自己戴耳釘 ... 洗乾淨手,用酒精或雙氧水消毒耳洞前後,把不容易導致自己過敏的材質的耳釘兒或耳棍兒消毒後在百多邦或紅黴素軟膏兒中插一下兒,蘸到 ... 於 www.yamab2b.com -

#65.不只郭婞淳在戴!羽球球后戴資穎也是「香奈兒耳環」粉絲

除了日常會戴著小香的耳環出門,平常比賽的時候,耳朵上的耳環更是沒有少過,甚至連耳骨上都有!殺球夠狠、時尚度也是直接滿分不囉嗦~而為什麼打球堅持戴 ... 於 woman.tvbs.com.tw -

#66.新手戴耳環的困擾(請求幫助) - 女孩板 | Dcard

請問各位,剛戴耳環都怎麼戴耳環的呢? 好希望趕快熟悉耳洞的方向,這樣就不用怕找不到後面的洞,穿到流血了><。 於 www.dcard.tw -

#67.耳洞保養有撇步!這幾個簡單耳洞照顧方法,跟流血、發炎說掰掰

想要戴美美的耳環出門,首先你必須先有耳洞啦!說到穿耳洞,相信不少人都會怕怕的,尤其是過敏體質,更要小心耳洞發炎,我們幫愛美的你準備了耳洞保養方法,按照這幾個 ... 於 www.shopback.com.tw -

#68.每次戴耳環總是又紅又痕?2個小方法令耳洞克服過敏

不少愛美的SIS都會有耳洞吧!穿搭時戴上適合的耳環真的會令整體造型加分,氣質up~不過買了新的耳環回來,很多時候都會敏感,又紅又腫,難受得很! 於 www.tagsis.com -

#69.戴耳環的藝術 - 香港01

荷蘭畫家維梅爾(Jan Vermeer, 1632-1675)的作品《戴珍珠耳環的少女》(Girl with a Pearl Earring),少女對擦身而過的某人回眸,微微的乍驚乍喜, ... 於 www.hk01.com -

#70.戴耳环的人儿肯定想不到的耳环历史由来 - 手机搜狐网

而耳环就是在耳朵上戴的幸运符。 2. 2、在中国古代,穿耳戴环曾经是卑贱者的标志。明代《留青日札》一 ... 於 www.sohu.com -

#71.耳飾並非女性專屬!男生戴耳環也很「型」

男生戴耳環=娘? 這想法萬萬不可,接著就來瞧瞧男性戴耳環的魅力有多大! ... 目前耳夾式與磁吸式的耳環也是層出不窮,而這兩種都是不需要打耳洞就可以配戴的款式! 於 www.popure.com.tw -

#72.7種耳環材質等級詳細介紹!抗過敏耳環材質是哪些?

合金材質顧名思義即是兩種金屬合成,因為不屬於貴金屬,價格較平易近人,但相對的不是貴金屬,所以長時間配戴下來,容易會有氧化而損壞的情況發生,在金屬耳環中,合金耳環 ... 於 www.osmar.com.tw -

#73.一對耳環背後的多元文化 - 獨立評論

戴耳環 到底是愛漂亮還是情感寄託,每個人的解釋不同,每個族群的祝福習俗也都不太一樣。在基礎教育的現場,希望能有更多教師建立起多元文化的觀念,給 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#74.耳洞發炎該怎麼辦?教你耳洞發炎處理及預防-15P發網

記得避免戴著耳環洗澡、游泳、玩水,也別戴著睡覺,每次戴耳環前先用酒精棉片消毒耳洞,再塗抹一些紅黴素軟膏在耳針上再戴上就萬無一失! 打耳洞和不打耳洞各有優缺, ... 於 www.15p.tw -

#75. 【珠寶健康教室】耳洞要怎麼保養呢?

耳環 千萬別亂戴,做錯了這一點,耳洞會出大問題! 耳洞要怎麼護理呢?你的耳洞有多久沒清洗了? 怎樣防止耳洞堵住? 耳洞堵住了怎麼辦 ? 於 www.charisgrace.com -

#76.健康網》孩子總吵著要穿耳洞? 醫解答戴耳環4大疑問

許多人為了追求潮流,常會用戴耳環的方式增添造型上的變化性,但也常發生耳洞傷口感染,或因耳環導致耳朵受傷的事件發生,因此皮膚科醫師也列出幾點 ... 於 health.ltn.com.tw -

#77.多款戴著睡覺「迷你/小圈圈耳環」推薦給你!睡覺沒煩惱!

不用穿穿脫脫很方便! 可以帶著睡覺的圈圈耳環,最方便不過了!如果你是每天的穿著變化不大,常常連著幾天戴一樣的耳環,以週去做個變化也可以的人,這種情況選擇不用 ... 於 www.olivmewstudio.com -

#78.打了耳洞,如果以後不戴耳環,耳洞會閉合嗎? - 冇問題

打耳洞:只要戴上金耳環或是純銀的耳環就不會閉的! 所為閉合那是:因為很長時間或是很久沒戴耳環擠沾垢把洞糊上了. 用 ... 於 maomentei.com -

#79.穿耳小知識| 【保養】穿耳後須知

☑ 當於穿耳部位旋動耳針時,無疼痛或不舒服感。 若以上三點都確認OK,恭喜您可以開始換戴不一樣的耳環囉 ... 於 www.ptlt.com.tw -

#80.戴耳環這麼美,她沒有耳洞是怎麼做到的

當年我羨慕別人戴耳環那麼美,於是躍躍欲試跑去打耳洞。結果打完一個就痛哭了(招牌打的是無痛穿耳),從此我變成只有一個耳洞的人,依然戴不了漂亮的耳環, ... 於 world.taobao.com -

#81.24小時都能戴著、戴安全帽也不易掉落的耳環 - mysig

24小時都能戴著、戴安全帽也不易掉落的耳環. ... S925純銀/ 個性鎖鏈耳環. NT$660 · S925純銀/ 曲面簡約耳環. NT$580 · S925純銀/ 份量感編織耳扣. 於 www.mysig.com.tw -

#82.不戴耳環不出門80歲丁孟秋讓優雅如影隨形 - 大人社團

採訪丁孟秋的這一天,只見她穿著絲質黑上衣、前面有銀質流蘇,一條七分牛仔褲,耳朵上配的是鑲有小鑽的秀氣耳環,手上戴著銀色手鐲和一只銀蝴蝶戒指, ... 於 club.commonhealth.com.tw -

#83.如何搭配耳環來提升魅力? - Goods首頁

所以女人要學會戴耳環,比「削骨整形」還神奇! 姑娘們,佩戴耳環要有心機哦。總之,不要選擇和臉型相近形狀的耳飾, 臉型較大的適合小巧精緻的耳釘, ... 於 www.goodstw.com -

#84.從戴耳環看個性@ 瘋花雪悅 - 隨意窩

色彩心理學 [專欄] 色彩心理學* 色彩與穿搭 http://www.funbuddy.com/space.php?uid=85934&do=blog&id=51072 從穿衣服看出對方的性格 不戴耳環的女性,顯然是一個重 ... 於 blog.xuite.net -

#85.#前後戴耳環- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

買#前後戴耳環立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心 ... 【台灣現貨養耳洞愛心】 耳環純銀耳環耳針養耳棒養耳洞抗過敏耳環戴著睡覺洗澡 ... 於 shopee.tw -

#86.戴耳环过敏怎么办 - 百度经验

戴耳环 过敏怎么办,每个爱美的女孩子都喜欢去打耳洞戴耳环耳钉之类的饰品,但是不是人人都戴得了耳环的,因为体质差的人也会因此而过敏的,那么当你戴 ... 於 jingyan.baidu.com -

#88.中國網絡電視審查的新目標:戴耳環的男演員- BBC News 中文

「男電視明星不允許戴耳環」的標籤已在中國社交媒體微博上出現超過88,000次,許多用戶對於這件事表達了他們的憤怒。 在中國,這種對電視節目近乎" ... 於 www.bbc.com -

#89.戴口罩的日子,耳環裝飾更重要 !口罩顏色配上對的耳環

口罩掛在耳廓邊緣,如果耳環款示太誇張,可能會影響口罩配戴,戴口罩時,應該如何正確挑選耳環呢? ⚠ 重點一:款示盡量小巧,不要太長,不然就會跟迪麗熱 ... 於 www.hundress.com -

#90.配戴耳環的方式 - Facebook

配戴耳環的方式. 和美珠寶Hermay Jewelry Co. ☆在明亮的環境,面對垂直的鏡子,手靠腮邊配戴耳環。 有不少顧客反映,耳洞原本好好的,為什麼將耳朵上的耳環拆下來,換 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#91.戴耳環爲什麼能減肥 - 爵士範

由於平時戴耳環,如果不是很長時間戴,多半不會感到疼痛。可是減肥耳環會刺激穴道,所以戴上去的瞬間會稍微感到隱隱的疼痛,但很快就會習慣的,而且戴了 ... 於 www.jueshifan.com -

#92.戴耳环的禁忌 - 九玉网

戴耳环 要注意人群,一般耳部过敏的人不建议打耳环。耳环最好要银质的,否则耳朵会不适应,引发过敏,在佩戴前最好用酒精或清水清洗一下,否则可能出现 ... 於 www.91yu.com -

#93.沒想到吧,戴耳環還有這些功效!

常戴在耳朵的飾品,在古代,它又稱為珥、璫,戴在女子身上,是一種不可或缺的美的點綴,從此耳環輕搖,女兒顧盼生情。 於 kknews.cc -

#94.奧運女神郭婞淳、戴資穎都愛小香耳環 熱搜9款CHANEL「雙C ...

繼郭婞淳戴CHANEL耳環參賽登上熱搜後,不少人也發現戴資穎私下也曾配戴與郭婞淳款相似的小香耳環,都是經典簡潔的雙C標誌造型,僅在材質上有不同的 ... 於 girlstyle.com -

#95.大耳環是圓臉的地雷?6種臉型耳飾該怎麼選

而梨型臉最大的地雷就是誤觸水滴型、葫蘆型等與臉型相似的耳環款式,配戴這樣的款型不只會使顴骨更寬,還會橫向放大妳的臉型比例!在選擇上最好選則上寬下 ... 於 www.bella.tw -

#96.男生戴耳环好看吗?爱耍酷恐影响运势| 打耳洞 - 大纪元

随着时代变换,审美观也随之改变,爱美的女生喜欢穿耳洞戴上靓丽耳环好理解,那么男人穿耳洞是否真得没关系呢? 於 www.epochtimes.com -

#97.穿耳洞竟然有分這麼多種?耳環控快筆記打耳洞前必看的位置 ...

穿耳垂算是入門基本款,也是最常見的款式,不論是想戴上簡約的耳釘或是韓式小清新的垂墜感耳環,穿耳洞在耳垂上都可以達到很不錯的效果。 癒合期間:6-8 ... 於 www.elle.com -

#98.口罩狂勾耳環煩死了?試試這7 款「保證不勾」小耳飾吧! 戴 ...

不過戴口罩除了遮住半張臉的妝容外,還有一點最重要的麻煩小事, ... 只是現實生活當然沒有那麼浪漫,它們沒有迸出愛的火花,而且耳環還硬生生的被勾 ... 於 www.juksy.com