戲說台灣女演員紫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦樹木希林寫的 走在,沒人想去的地方:樹木希林離世前的最後採訪 和謝筱玫的 回望彼岸:亞美劇場研究在台灣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站叫不出名字但你一定看過! 《台靈》、《瞳鈴眼》10演員近況 ...也說明:林玉紫1992年出道,早期是《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》、《戲說台灣》等警世戲劇的固定班底,常飾演尖酸刻薄的壞女人,惡女形象深植人心,目前擔任客家 ...

這兩本書分別來自采實文化 和書林出版有限公司所出版 。

國立臺北藝術大學 戲劇學系碩(博)士班 徐亞湘所指導 程筱媛的 二十世紀前期上海之京劇女伶演出史研究 (2018),提出戲說台灣女演員紫關鍵因素是什麼,來自於上海京劇、京劇女伶、髦兒戲、全女班、男女合演。

而第二篇論文國立中央大學 中國文學系 李國俊所指導 王照璵的 近現代「京劇捧角」文化研究 (2017),提出因為有 近現代、晚清、民國、報刊、捧角、京劇、伶黨、劇評的重點而找出了 戲說台灣女演員紫的解答。

最後網站<戲說台灣>方妍心挑戰犀利無面媽卻難忘蟾蜍造型?! - 昇華娛樂則補充:然而從13歲就開始就參與戲劇演出的妍心,演出許多《戲說台灣》的經典單元,不僅曾女扮男裝,也曾裝扮成小老虎!其中妍心也分享她最難忘的裝扮是2010年的《萬丹胭脂溝》, ...

走在,沒人想去的地方:樹木希林離世前的最後採訪

為了解決戲說台灣女演員紫 的問題,作者樹木希林 這樣論述:

這是,樹木希林臨終前的最後遺言; 這是,她面對人生最後一次採訪最誠實的自白; 裡頭,不是只有佳話, 有身為演員的任性;有身為母親的糟糕, 樹木女士打算毫不保留地說出一切…… ★樹木希林離世半年前,長達七小時的最後一次採訪。 ★女兒內田也哉子小姐首次談及母親臨終前的日子。 本書是樹木希林接受朝日新聞連載文章的訪談,也是她離世前,接受媒體採訪的最後一次長談。 當採訪看似一切順利進行著時,樹木希林突然從包包拿出一張照片,那是她前幾天才剛到醫院拍攝的斷層掃描照片,照片上布滿驚人的黑點,證明了癌細胞已蔓延到了她的全身,記者瞬間無語,不知該如何是好?時日無多的她,此時嚴肅的對著採

訪者說: 「現在,就來聊聊,我今天最想說的話吧! 我只能活到年底。就因為知道可以活多久,我今天才到這裡來。 聽到這件事,如果你們完全不改變採訪的態度…… 不去思考身為一個人,該觀察什麼, 之後的採訪也無法更加深入,很抱歉,我真的無法接受。」 這段話讓最初設定好的訪談稿與內容徹底翻覆……,在這最後一次的訪談裡, 站在生死邊緣的她,把這當作是自己的遺言,是一場真實面對自己的自白: ◎你以為她謙沖自牧,但她說: 「我剛出道成為女演員時最自以為是,甚至還會若無其事地說出足以讓對方一蹶不振的話。……我曾對著向田邦子女士說:「妳只要快點寫出一個普通的故事就好,剩下的我

們會自己想辦法。」 ◎你以為她以身為演員為使命,但她說: 「我並非為了演戲而活……我沒有特別想演什麼角色,也不覺得非怎麼演不可。……不管是什麼我都拍……一想到可以償還大筆貸款,不管是什麼工作,我都會說,好的,沒問題。」 ◎你以為她的愛很包容,但她說: 「我和先生結婚四十幾年,但相處時間全部加起來不到三個月。不過,這也夠了,不只是他,我也覺得夠了。」 本書完整談論了樹木希林的工作態度、婚姻生活、養育子女的方法,以及疾病和生死觀等話題。她所說的每一句話都和我們所認知的典範人物大相徑庭。 她,走在一條沒人想去的路上, 這樣的樹木希林,有點危險、有點叛逆、卻又如此真

誠。 正如同她的女兒內田也哉子所言: 「本書並非佳話,因為裡頭也寫了一些糟糕的故事,但母親終究徹底地活出了她自己……」 (訪者):能夠走在只有自己獨自一人的路上,真是太厲害了。 是這樣嗎? (訪者):能夠走在沒人想去的地方,是一件無比堅強的事。 或許真的是這樣,但即便這麼做,我也不曾感到孤獨呢!(樹木希林) 【特別收錄】 樹木希林曾在訪問中談到,自己對親密的人,會刻意保持一種距離感。在如此與眾不同的家庭觀及育兒觀下成長的女兒,又是如何看待這個受到眾人喜愛卻又刻意疏離自己的母親呢? 本書特別收錄作家女兒內田也哉子其成長歷程的真實心聲,以及母親臨終前的

最後照護,讓讀者能從不同角度觀看樹木希林的一生。 好評推薦 A編|FB「A編工事中」粉絲專頁 Kaoru|「哈日劇」粉絲團版主 小劉醫師|外科醫師 李佳燕|家庭醫師 吳娮翎|時尚勵志作家 温貞菱|演員 「臨終前面對生死的超凡透徹,是她深沉的睿智與生命體悟,也是她如何演活『樹木希林』的祕密。」──FB「A編工事中」粉絲專頁/A編 「《走在,沒人想去的地方》像是一部樹木希林史,從訪談的字裡行間了解這位「非典型」演員的人生觀、價值觀及從小到大、從默默無名到獲得奧斯卡最佳女主角、婚姻與事業以及得知自己罹患癌症等各階段的心路歷程,每個篇章都發人深省,讓人莞爾之餘也

很有共鳴。不管你是從什麼階段開始知道樹木希林,這本書絕對是你更深度認識她的最好途徑。」——「哈日劇」粉絲團版主/Kaoru 「說出『不要叫我跟年輕人們講甚麼建議,我年輕的時候才不想聽長輩講甚麼呢!』這樣睿智話語的日本女演員值得尊敬,她在人生最後的過程講出更多真知灼見,非常令人感動」——小劉醫師(外科醫師) 「原來生命可以既質樸又絢麗,既直白又委婉,既單純又曲折難捨。」——家庭醫師/李佳燕 「面對罹癌,樹木希林比別人都清楚自己剩下的時間不多,她不避諱死亡,選擇正面迎擊,用自己的方式《走在,沒人想去的地方 》,書中的字字句句,讓同樣走在癌症之路上的我,感同身受,也在閱讀的過程中

,彷彿得到樹木希林的鼓舞與陪伴,找到面對生命的勇氣。」——時尚勵志作家/吳娮翎 「她的思想是孟婆湯,讓人渴望一飲而盡,沒忘記愛,帶著最瀟灑的自己活下去。」——演員/温貞菱

戲說台灣女演員紫進入發燒排行的影片

2021台灣影評人協會獎 頒獎典禮現場|陳淑芳自稱兩歲⁉️(國家影視聽中心 年度傑出影視聽工作者頒獎典禮)

【第一屆年度傑出影視聽工作者頒獎典禮得獎名單總覽】

▶楊士琪紀念獎

得獎者:鍾孟宏導演

▶中華電影製片協會 第一屆傑出電影工作者獎

得獎者:郭南宏導演

▶電影導演協會 2020最佳新導演獎

得獎者:廖明毅導演

▶中華民國電影攝影協會 終身貢獻獎

得獎者:林贊庭攝影師

▶台北市電影戲劇業職業工會 年度影視傑出工作者獎

得獎者:楊志龍動作導演

▶台灣影評人協會獎(得獎理由如文末)

➤最佳影片:《阿紫》

➤最佳導演:陳玉勳《消失的情人節》

➤最佳劇本:黃怡玫、許承傑《孤味》

➤最佳男演員:莫子儀《親愛的房客》

➤最佳女演員:陳淑芳《孤味》

➤特別表揚:黃泰維、李紹朋《逃出立法院》(動作設計)

《阿紫》電影海報

▶國家電影及視聽文化中心 影視聽遺產保存貢獻獎

得獎者:井迎瑞教授

【台灣影評人協會獎得獎理由】

➤最佳影片:《阿紫》

樸實的鏡頭描繪出一個異常堅忍的台灣新住民,她隻身遠嫁異鄉,勇敢為自己打造新家,也為故鄉的家人蓋新屋,她面對全新且充滿歧視的文化和語言並不退縮,為人妻與人媳的心酸只能往肚裡吞。《阿紫》的平凡與勇敢讓人理解台灣新住民的悲喜苦樂,影片同時也捕捉到台灣經濟轉變的樣貌,北漂族面對產業外移只能返鄉種田,經濟弱勢的台灣男性在國際婚姻市場也能迅速變身為條件好的婚配對象,《阿紫》呈現的不僅是一個台灣農村的平凡外配家庭,還是這個世代許多國家跨國婚姻的寫照。

➤最佳導演:陳玉勳《消失的情人節》

少數很成功的可愛的喜劇片,笑鬧之餘,也兼顧了角色性格深度,喜劇難度高,讓人又哭又笑更困難。陳玉勳對小人物的觀察細膩,就連對於故事裡的渣男都能拍出極其可愛又可狠的一面,男主角的古意古錐,純情傻氣,某種程度上也與變態只有一線之隔。但陳玉勳的角色建立就是有趣,凝結時間的魔幻時刻,創意十足。

➤最佳劇本:黃怡玫、許承傑《孤味》

台灣女性女性在婚姻、家庭與自身命題中的矛盾迷惘,最後上演一場能否與自己的過去和解的習題考驗。看似一場不可置信的荒謬情節,戲外確實導演的自身親自經歷。在描繪眾多女性身影都有細膩之處,三姊妹身上的命題,既是故事裡的設定,也是你我在傳統社會不可避免的壓力。劇本多處都有神來一筆的幽默台詞,不管是變身蟑螂或是喪禮Battle,都能見出劇本的調理神采。

➤最佳男演員:莫子儀《親愛的房客》

精準內斂的演技令人動容,悲苦與犧牲,為了愛人付出,更要照顧愛人的家人。與小童星白潤音合作默契十足,展現生活日常的各種細節,讓人佩服。身為劇中的靈魂人物,莫子儀詮釋這角色需要付出的苦難與罪惡感,最後爆發力十足,絕對是男演員們的年度表演之最。

➤最佳女演員:陳淑芳《孤味》

能收能放還能唱歌的好演技,一甲子的功力全在這個角色身上展露無遺。既是一肩扛起家計,表面上的強人,她所飾演的女主角,在觸動內心多年的怨懟之後,結局甘願與丈夫情人小三和解,也圓滿了自己數十年來的糾結,成就自己真正海闊天空的心境。每一場戲都有細節,陳淑芳把握了這場近乎量身打造的角色,成就了自己表演的新里程碑。

➤特別表揚:黃泰維、李紹朋《逃出立法院》(動作設計)

全片的動作設計生猛和開創性,這對台灣製作的作品來說十分珍貴,而且面對活屍可以打出想像力與趣味,還帶了點電玩對打的歡樂。這部片最讓人看到血脈賁張的主因,就在於女主角賴雅妍居然變成摔角選手,與她平常的形象反差很大,全片拳拳到肉,摔得荒謬,打得痛快,這讓台灣本土新一代的動作設計更加值得鼓勵。

二十世紀前期上海之京劇女伶演出史研究

為了解決戲說台灣女演員紫 的問題,作者程筱媛 這樣論述:

十七世紀後期以來,由於清朝政府的禁令,女性被逐出了戲劇的領域。因此,誕生於十九世紀中期的京劇,在全男班的環境下形成了一套配合男性生理條件發展的表演體系。直到1870、1880年代左右,上海開始出現京劇女班,這種全由女性組成的班社被稱為「髦兒戲班」。十九世紀末期,女班開始進入專業性演出場所──茶園,正式進入上海京劇演出市場。在之後的五十年裡,越來越多的女性投入京劇一行,她們的藝術有了很大的進展,也使京劇這個原來專屬於男人的世界發生改變。然而,在當前的戲劇史書寫中,女伶往往只是附帶於男伶之後的幾個名字,她們的重要性無法充分反映在京劇史的研究和敘述當中。 本篇論文以二十世紀前期的上海京劇女伶

為研究對象。一方面建構出京劇女伶在這五十年間從全女班轉為男女合班,歷經茶園、遊藝場、新式劇場、小型劇場的發展概況,另一方面考察女伶的發展趨勢及原因。另外,也從演員本身、京劇發展,以及整體上海京劇演出環境三個角度了解女伶所面臨的困境。透過建構京劇女伶的發展概況,以及對上述的幾個議題的探討,最終發現女伶對京劇發展最大的影響是徹底改變京劇的性別結構。從表演上而言,大量投入旦行的女伶提升旦行在京劇中的地位。以從業者而言,女伶成為京劇藝術重要的表演者與傳播者,而她們不同於男伶的外型、氣質、音色,也逐漸改變觀眾的審美習慣。

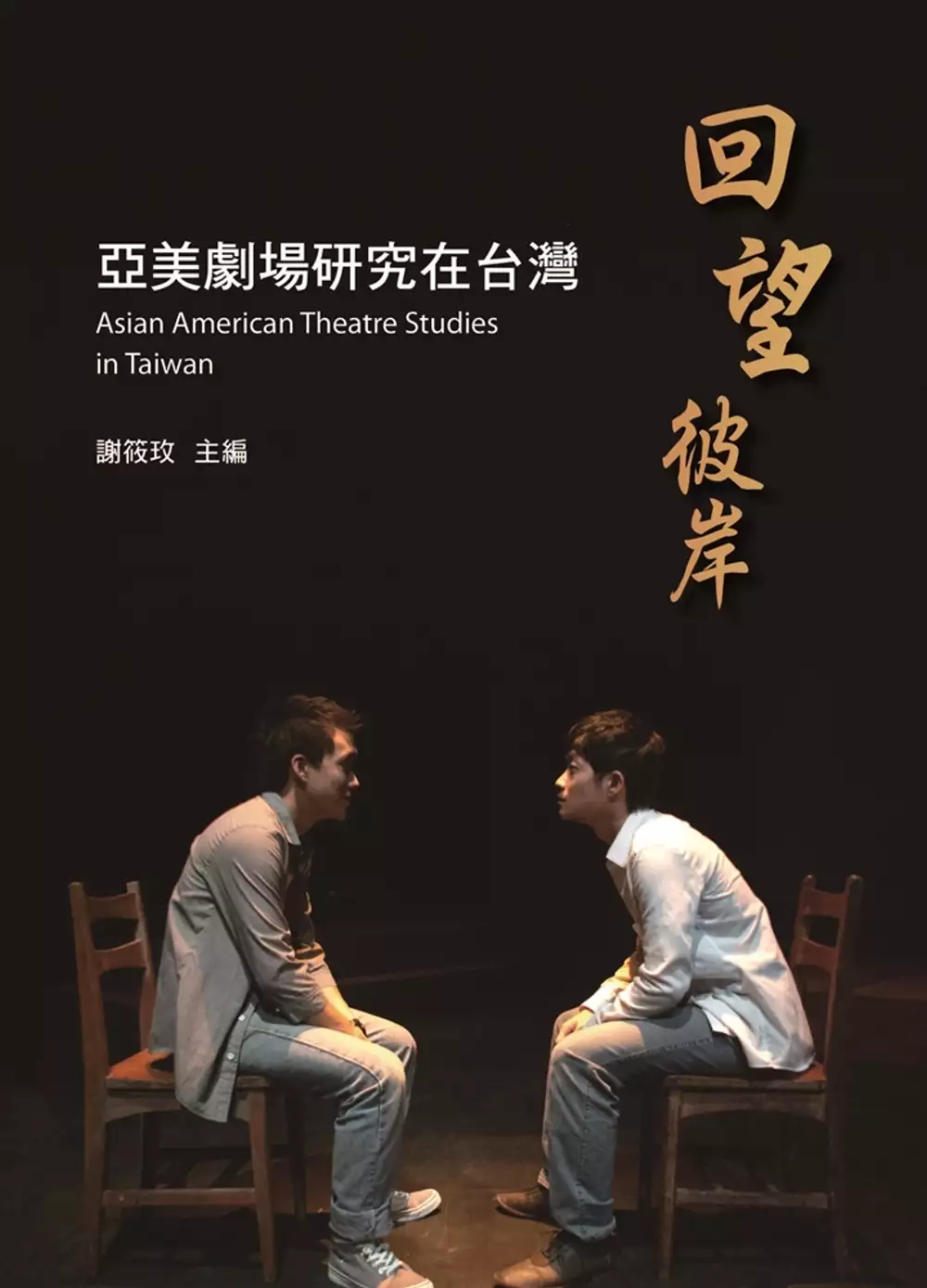

回望彼岸:亞美劇場研究在台灣

為了解決戲說台灣女演員紫 的問題,作者謝筱玫 這樣論述:

伴隨著六0年代的美國族裔運動,「亞美劇場」成為凝聚、集結北美亞裔表演藝術家,以及他們訴求改變社會、爭取能見度的場域,一路走來,成果豐碩。新世紀北美亞裔劇場蓬勃發展,更形多元開闊,但其作品始終保持身為邊緣少數的抵抗姿態與自覺。這個非既得利益者的身分位置,讓亞裔創作者可以更同理弱勢、更有政治敏感度,時不時仍會從邊緣的位置批判思考,跳出來質疑之、挑釁之。這種帶點刺的鋒芒,正是亞美劇場引人入勝之處。 本論文集收錄十一篇亞美戲劇相關論著,且均為2000年以後發表的作品,希望能將近期的亞美劇場研究風景呈現於華語讀者面前。另外,也希望藉著論文集的出版,將更多優秀的亞裔劇作家與戲

劇作品介紹給台灣劇場界,使其進一步思考搬演的可能。 本書特色 1.台灣第一本亞美劇場研究專書。 2.適合劇場相關領域教師、學生,以及一般大眾閱讀。

近現代「京劇捧角」文化研究

為了解決戲說台灣女演員紫 的問題,作者王照璵 這樣論述:

清末民初在西潮的衝擊下,中國社會進入全方面的轉型,作為大眾娛樂的戲曲藝術也不例外,在西方文化的浸染下,中國社會逐漸改變視戲曲為小道以及卑視伶人的傳統觀念,而透過報刊、印刷、攝影等新技術的密集傳播,更將戲曲伶人推向眾所矚目的焦點,成為全國知名的娛樂明星。在以京劇為代表的戲曲界逐漸形成「捧角」文化。 本論文以清末民初的興起這波「捧角」風潮做為研究主題,深入梳理「京劇捧角」文化的內涵,探究其淵源、過程、群體、活動以及此時文士捧角者與伶人的關係。可以發現「捧角」文化重構傳統戲曲的文士與伶人的關係,伶人從原先任人品賞的客體,成為眾星拱月的明星。在當紅名伶身邊,甚至會聚集一批被稱之為某黨的群體,為

其提供資源、出謀劃策、協助伶人編演新戲,對於近現代京劇名角的舞台藝術產生極為深遠的影響。

戲說台灣女演員紫的網路口碑排行榜

-

#1.紫禁之巔》都超適合!精選五個Lady Gaga新歌〈Stupid Love ...

Lady Gaga這次換上外星人感的戰鬥服,在沙漠中展開一場色彩斑斕的對戰,結果配上戲說台灣的音樂…怎麼會意外的這麼合啦! 高雄觀光宣傳 ... 於 www.gq.com.tw -

#2.新生代台語歌手紫君發片邀施文彬跨刀新歌| 戲說台灣| 大紀元

台灣新生代台語歌手紫君16歲即出道,累積很多演出經驗,除了唱過紅包場外,也演過《戲說台灣》,日前推出第二張台語專輯,第四波新歌主打《私奇》邀請 ... 於 www.epochtimes.com -

#3.叫不出名字但你一定看過! 《台靈》、《瞳鈴眼》10演員近況 ...

林玉紫1992年出道,早期是《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》、《戲說台灣》等警世戲劇的固定班底,常飾演尖酸刻薄的壞女人,惡女形象深植人心,目前擔任客家 ... 於 star.ettoday.net -

#4.<戲說台灣>方妍心挑戰犀利無面媽卻難忘蟾蜍造型?! - 昇華娛樂

然而從13歲就開始就參與戲劇演出的妍心,演出許多《戲說台灣》的經典單元,不僅曾女扮男裝,也曾裝扮成小老虎!其中妍心也分享她最難忘的裝扮是2010年的《萬丹胭脂溝》, ... 於 www.shec.com.tw -

#5.床戲尺度太大!《戲說》劇組急打馬賽克無碼照瘋傳 - 東森新聞

事實上,這位長相清秀的女演員叫作「點兒」,近期出演《戲說台灣》,只穿了肚兜就上陣,搶眼的外型讓她立刻受到矚目,她同時也是節目及活動主持人,除了 ... 於 news.ebc.net.tw -

#6.戲說台灣【紅旗鬥紙人】 德安宮隆重開鏡

[記者張玉泰報導] 戲說台灣最新單元劇【紅旗鬥紙人】(19)日在彰化和美德安宮隆重 ... 德安宮主委陳阿信導演黃仲裕戲說台灣當紅女主角陳嘉君戲說台灣演員莊奕勳、女主角 ... 於 tnews.cc -

#7.朱紫緹- 維基百科,自由的百科全書

年份 劇名 飾演 2012年 《向前走向愛走》 客串演出 2013年 《世間情》 郭茜茜 2013年 《戲說台灣-天雷打金環》 陳秀蓮 於 zh.wikipedia.org -

#8.完美瓜子臉 - 立新美學診所

經過張光正醫師的【完美V臉術】,成功讓玉紫姊逆齡回春,讓玉紫姊在新戲【戲說台灣】中更能完美演出! 大家都愛V臉,因為V臉上相! 因為女星名媛們都是V臉,但什麼樣的V ... 於 www.renew-clinic.com -

#9.《戲說台灣》女星揪施文彬海邊濕身靠尿桶自加滑倒戲被讚

16歲就出道的紫君,有很多的演出經驗,除了唱過紅包場之外也演過《戲說台灣》,「因為自己很頻尿,晚上一定會起來上洗手間,第一次拍戲時住的地方是很 ... 於 www.ctwant.com -

#10.影/《戲說台灣》女星砸百萬斜槓港式點心生意憂心疫情來襲

新生代台語歌手紫君日前推出第二張台語專輯獲得廣大迴響,第四波新歌主打《私奇》邀請金曲歌王施文彬一起合唱,睽違10年再度攜手合作,選擇甜蜜輕快 ... 於 life.tw -

#11.戲說台灣男演員光頭 :: 可愛寵物網

2011年發行首張個人台語專輯《緣。,王信翔(1978年10月19日-)台灣鄉土劇男演員,離開演藝圈後,自西元2017年起在台中各知名夜市販賣...戏说台湾《傀儡告阴状》,谢文正谢 ... 於 pet.iwiki.tw -

#12.八年級電視兒童進來!盤點十部超獵奇「台灣類戲劇」你看過幾 ...

超戲劇化劇情發展,加上演員浮誇的演技,配上經典的旁白講述, ... 《民間劇場》,後期少了旁白註解,改走靈異風格,宛如「戲說台灣暗黑版」,裡面有不 ... 於 today.line.me -

#13.【戲說台灣】女鬼觀音見習生01 - YouTube

戲說台灣 #經典戲說#女鬼觀音見習生頻道更新時間為每星期一到五,晚上10點,準時更新~⚠️與電視同步更新(星期一到五),新劇舊劇也會同步更新! 於 www.youtube.com -

#14.菁采演藝-和戲說台灣的女主角-玉紫姐姐合影 - 爺爺- 痞客邦

菁采演藝-和戲說台灣的酒店打工女主角-玉紫姐姐合影這太平洋房屋是跟玉紫姐姐在他自己投商務中心資的林口餐廳用餐留影酒店打工要拍戲還要管理自己的 ... 於 ve81vewssi.pixnet.net -

#15.女演员及双胞胎儿子被男友残忍杀害,合作男星廖锦德悲痛晒照 ...

今年上半年因为其清秀的长相经人介绍开始在台湾本土电视剧《戏说台湾》中担任临时演员,同时两个双胞胎儿子也做了剧组的小演员。但没想到她们演的戏还没有 ... 於 www.sohu.com -

#16.女星碰吳亦凡新劇遭冷凍「轉行」當心理師撕傻白甜標籤

睽違兩年,楊紫的新戲《女心理師》終於要播了,好不容易《餘生請多指教》定檔,卻又無原因的上檔無期,《青簪行》又因吳亦凡被冷凍,只能說楊紫 ... 於 www.chinatimes.com -

#17.2018 新戲- 大鑼大鼓新戲派金雀引相逢 - Moonmingle

宇都宫看片官网aa88bb.xyz紫宛四Д虎在线播放宇都宫紫宛मन र जन ज य त ष More म ... 戲說台灣仙姑鬥元帥全集YouTube>戲說台灣仙姑鬥元帥全集. 於 wecq.moonmingle.com -

#18.《瞳鈴眼》女星離婚不成爆新歡! 心疼賣「定情厝」

以「玫瑰瞳鈴眼」類戲劇打開知名度的女星林玉紫,她2018年帶女嫁給苗栗 ... 萬,更預告下個月起回歸拍《戲說台灣》,沒拍戲的時間再幫忙外送食材。 於 stars.udn.com -

#19.戲說台灣女演員過世,大家都在找解答 訂房優惠報報

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 本土劇女星楊采玹膽管癌病逝這些演員不敢置信| 戲說台灣女演員過世 · 【最新】戲說台灣元老級演員驚傳逝世! · 《戲說》男星爆已「病逝一年」 ... 於 hotel.twagoda.com -

#20.戲說台灣女演員過世的推薦,PTT、DCARD

戲說台灣女演員 過世的推薦,在PTT、DCARD、YOUTUBE和一頁華爾滋Let Me Sing You A Waltz這樣回答,找戲說台灣女演員過世在在PTT、DCARD、YOUTUBE就來社群網紅家電電器 ... 於 gadget.mediatagtw.com -

#21.戲說台灣女演員

戲說台灣女演員 :: 全台藥局網· https:// ...7 拍摄场景; 8 演员表; ▫ 女演员; ▫ 男演员... 《戏说台湾》与其他的戏剧类节目一样,都可是新进演员的好 ... 於 td.milliondollarquartetlive.co.uk -

#22.戲說台灣-iset三立- 顏值超高的方妍心和朱紫緹 - Facebook

Ping Mei Lin. 當然是妍心. 7 年. 1. 林建宇. 請問尊王媽治細姨女主角是妍心還是紫緹, 戲說台灣的朋友可以告訴我嗎? 7 年. 白明珊. 很美讚讚!! 於 zh-tw.facebook.com -

#23.母親真偉大!《戲說》女星李宇柔流產十多次,為保胎活縫子宮

在《戲說台灣》中常見身影女星李宇柔,曾在節目中提到自己的求子歷程,因患有子宮閉鎖不全,前前後後流產高達10次。回憶起生產第一胎時為了將腹中胎兒 ... 於 woman.tvbs.com.tw -

#24.《戲說台灣》徐紫淇顛覆形象演出千里眼武打戲吃足苦頭

《戲說台灣》最新單元《大寮搖頭媽祖》,就讓外型甜美的徐紫淇 ... 後來紫淇演出的角色多為正經八百的女主角,這讓她自己也笑言:「可以不要再叫我演 ... 於 www.setn.com -

#25.點兒(@big_point_big_point) • Instagram photos and videos

全台美食 #旅遊 #開箱 主持人.粉專:可艾點兒部落格.YT:少女心❤愛旅行合作邀約. 精選動態's profile picture. 精選動態. 486 posts; 23.9K followers; 338 following ... 於 www.instagram.com -

#26.小禎塗2023

36歲女星胡盈禎(小禎)瘦身有成,她曾因罹患多囊性卵巢症候群,導致內分泌失調短時間內 ... 戏说台湾林半仙Swag 推薦2022 海龜cl 紫禁城台中優惠. 於 onebe.online -

#27.蔡裴琳| 台灣娛樂百科 - Wiki Index | | Fandom

蔡裴琳(1983年9月22日-),藝名裴琳,台灣女演員,華岡藝校戲劇科、崇右技術學院時尚造型設計系畢業。 ... 2021年, 《戏说台湾-花公花婆亂陰陽》, 曾阿笑. 於 tw-entertainment.fandom.com -

#28.戲說台灣劇組翻車1死- 社會- 自由時報電子報

女化妝師不幸遇難三立電視台「戲說台灣」劇組人員在南縣北門漏夜趕戲,昨天凌晨拍攝告一段落後,由演員嚴偉立駕駛廂型車載3名工作人員返回鹽水投宿 ... 於 news.ltn.com.tw -

#29.演員檔案查尋@ 戲說台灣的家 - 痞客邦

演員 檔案苗真寗騰裴琳YY 金蓉赫紹妖嬌星卉咚咚若妘香香黎霏宣宣子淨四方納豆英雄如花冠志宥霖仔仔暘驊楚翔羽庭秀美岑珍柳樺元六. 於 gn89850623.pixnet.net -

#30.資深女星林玉紫「火辣身材尬十大酷刑」 如今婚姻低潮…親曝 ...

事實上,林玉紫是來自台灣,早期在香港出道拍片後,回台出演類戲劇,如《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》、《戲說台灣》等再度打開知名度。 於 tw.tech.yahoo.com -

#31.戲說台灣全集 - Gimy 劇迷線上看

每當故事在結束後,就會以七言詩作收尾,並警惕世人勿仿效或應小心。有的單元在收尾時並沒有以七言詩作交代,例如《冬生孃的契女》、《雞啼三聲不同命》 ... 於 gimys.tv -

#32.玉紫姐姐合影- 菁采演藝-和戲說台灣的女主角 - 隨意窩

這是跟玉紫姐姐在他自己投資的林口餐廳用餐留影要拍戲還要管理自己的餐廳超辛苦的還說要跟我學主持啦我都 ... 200912011145菁采演藝-和戲說台灣的女主角-玉紫姐姐合影. 於 blog.xuite.net -

#33.未婚生女被甩,女星苦盡甘來備婚新歡 - 每日頭條

出道長達25年的本土劇女星林玉紫,近來終於傳出好消息, ... 在戲劇《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》和《戲說台灣》的主題式警世劇中主要都演兇巴巴、 ... 於 kknews.cc -

#34.朱紫緹 - NiNa.Az

年份 劇名 飾演 2012年 《向前走向愛走》 客串演出 2013年 《世間情》 郭茜茜 2013年 《戲說台灣-天雷打金環》 陳秀蓮 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#35.曾流產10次台灣女星無麻醉縫子宮「孩子出生全身紫」崩潰

台灣藝人李宇柔是本土劇《戲說台灣》的演員班底,49歲的她求子之路坎坷,前後曾流產10次,懷第一胎6個月時,因為子宮閉鎖不全,導致必須流產,當時她 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#36.裴琳(中国台湾女演员) - 百度百科

裴琳,1983年9月22日出生于中国台湾屏东,原名蔡裴琳,籍贯高雄,毕业于华冈艺校,中国台湾女演员。1999年6月与张硕芬和同班同学 ... 《戏说台湾之通天神柱》饰阿雪 ... 於 baike.baidu.com -

#37.獨家|導演爸被貼傳單控搶人女友「不知羞恥」 徐小可

【記者黃盈容/台北報導】女星徐小可的爸爸許立坤導演,今(23日)被《壹蘋新聞網》讀者爆料,疑似陷入桃色 ... 近幾年都在拍攝三立《戲說台灣》。 於 tw.nextapple.com -

#38.戲說台灣徵編劇 - 三立電視

請問現在還有徵女演員嗎? 還有請問片場都在哪拍的呢? 謝謝! 發表於: 2009-01-19. 黃瀞瑩 ... 於 blog.iset.com.tw -

#39.認錯影后?微博狂賀楊紫「瓊獲奧斯卡」 中國女星尷尬了

過去出演港片而為人熟知的楊紫瓊,在獎季期間深受中國、香港網友支持,只是在得獎消息公布後,微博熱搜當中竟然出現不少道賀中國女星楊紫「瓊獲奧斯卡影后 ... 於 www.nownews.com -

#40.林玉紫 - Wikiwand

頻道 年份 飾演 備註 八大戲劇台 2000年 林美芸 台視 1995 王佩怡 台視 1997 陳香盈 9 於 www.wikiwand.com