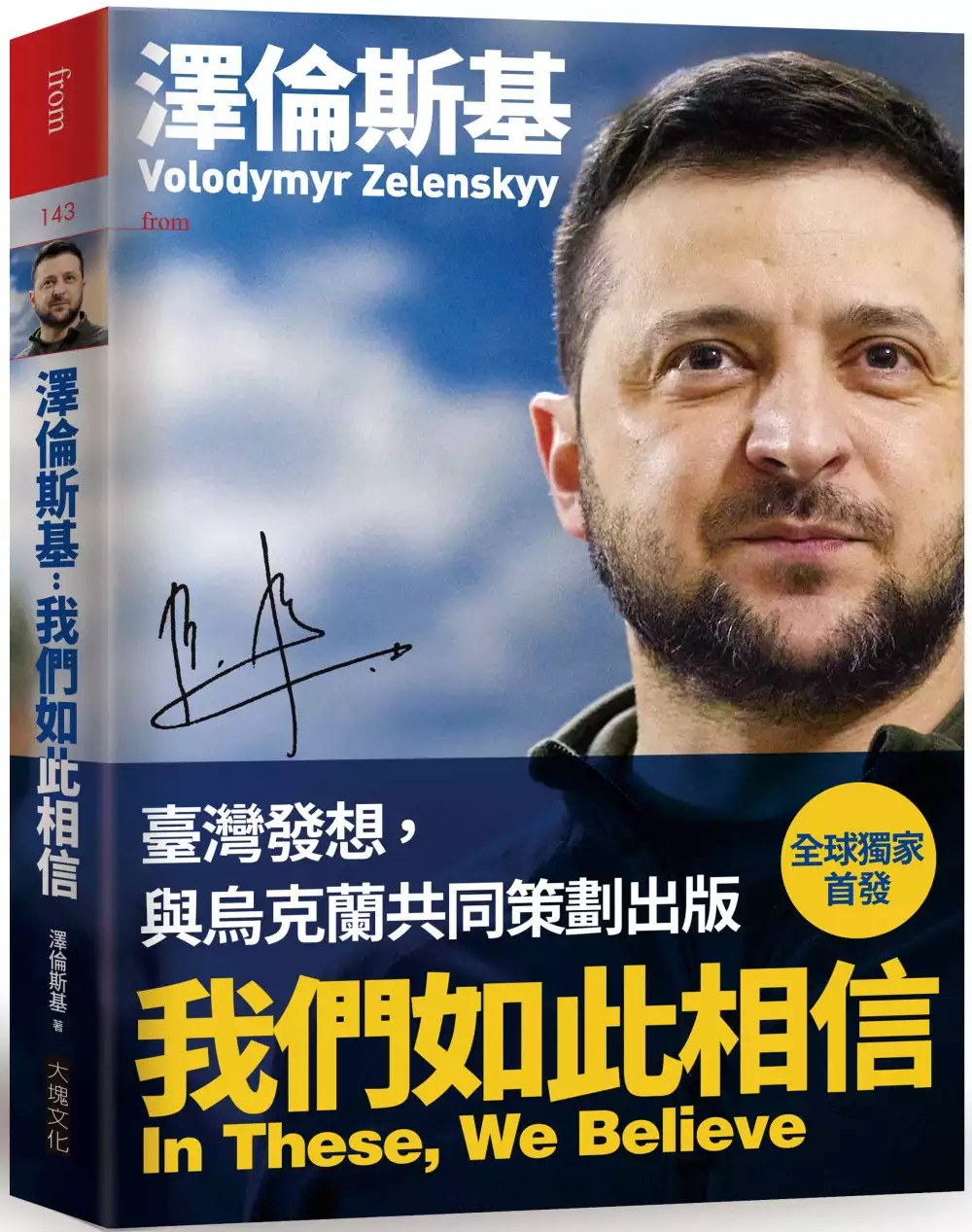

戰爭世界的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦VolodymyrZelenskyy寫的 澤倫斯基-我們如此相信 In These, We Believe:烏克蘭為全世界捍衛的信念、勇氣和價值 和RobertAldrich的 帝國如何改變世界:從十三個帝國的崛起與衰落,看帝國主義與殖民如何形塑今日全球文明與政治的樣貌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站陳姿彤- 戰爭世界| 甜瓜365 音樂網Melon365.com也說明:看這沉默不語的世界 絕望的氣氛如此的強烈 人們瘋狂逃散那條曾經喧鬧的街 火藥的氣味讓生命全部都凋謝 大地的哭泣聲蔓延整個世界如何停歇? 戰爭開始 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和臉譜所出版 。

國立政治大學 斯拉夫語文學系 賴盈銓所指導 黃品瑄的 蘇聯電影<緊急事件>(ЧП–Чрезвычайное происшествие)文本中的「臺灣想像」 (2021),提出戰爭世界關鍵因素是什麼,來自於臺灣想像、陶甫斯號油輪事件、反共運動、1950年代、電影宣傳。

而第二篇論文國立中正大學 戰略暨國家安全碩士在職專班 趙文志所指導 陳家凱的 中國大陸「帶路倡議」外交挑戰-以孟中印緬經濟走廊為例 (2021),提出因為有 帶路倡議的重點而找出了 戰爭世界的解答。

最後網站世界戰爭英文 - 查查綫上辭典則補充:世界戰爭 英文翻譯: the war of the worlds…,點擊查查綫上辭典詳細解釋世界戰爭英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯世界戰爭,世界戰爭的英語例句用法和解釋。

澤倫斯基-我們如此相信 In These, We Believe:烏克蘭為全世界捍衛的信念、勇氣和價值

為了解決戰爭世界 的問題,作者VolodymyrZelenskyy 這樣論述:

我的一生都在盡我所能,為烏克蘭人民帶來歡笑,那曾經是我的使命。 如今我會盡我所能,至少讓烏克蘭人民不再哭泣。 ──澤倫斯基 1 2015年,當澤倫斯基還是一名演員的時候,他的團隊製作、播出的政治喜劇《人民公僕》在烏克蘭大受歡迎。 劇中描述澤倫斯基飾演的中學歷史教師誤打誤撞當選總統後,拒絕與寡頭、貪官合作,大力懲治貪腐以及其間發生的各種趣事。 其後,澤倫斯基的人氣和聲望越來越高,逐漸有聲音促使他從政,到2018年下半年出現高潮,當年 12月31日夜,澤倫斯基正式聲明參加選舉。 澤倫斯基在內政上,主張提高政治透明度、縮短任期限制、讓更多普通人參與政治;在

外交上,支持烏克蘭加入北約和歐盟,但表示這需要全民公投授權。 澤倫斯基還表示,將與俄羅斯總統普丁談判協商領土、地位等問題。他打算勸說俄羅斯將克里米亞歸還烏克蘭,結束烏克蘭東部的戰爭。 2019年4月,經過兩輪投票後,澤倫斯基當選烏克蘭總統,以73.22%的得票率刷新了烏克蘭總統選舉的紀錄。當年5月20日,澤倫斯基宣誓就任總統。 總統就職演說的最後結語,他說:「我一生都在竭盡全力讓烏克蘭人發笑。那是我的使命。現在我將盡我所能,讓烏克蘭人至少不再哭泣。」預言了他三年後會讓全世界人看到的事情。 2 2022年2月24日,俄羅斯入侵烏克蘭。普丁根本就沒把澤倫斯基

這個出身演員的貌似奶油小生放在眼裡,發動了戰爭。世界各國少有人看好澤倫斯基能挺得住風暴,美國也在第一時間提供他逃亡協助。 但澤倫斯基實踐了他就任演說的承諾,率領烏克蘭人奮起,打出了讓全世界驚奇的衛土戰爭。 在戰火中,透過一次次演講,他讓世人看到: 他曾經被饑笑為演員嘩眾取寵的口號,如何轉化為激勵國人的嘹亮號角; 他機智風趣的對白,如何轉化為在國際上合縱連橫的謀略。 今天,全世界都在注視烏克蘭在發生的事。 有人看到烏克蘭在為自己的存亡而戰;有人看到烏克蘭在為整個西方的和平而戰。 然而,如果我們深入觀察,會發現:這場戰爭真正的戰場,不在陸地、海洋或天

空,而在人的心智和意識;真正的武器,不在飛彈或戰機,而是信心、勇氣,和智慧。 所以,烏克蘭一直是在為全世界的人而戰,在為全世界的人敲響警鐘,喚醒其他同樣也面對入侵威脅的國家奮起,幫助每一個人體認到世界一體,無人能在戰火中自保其身。 澤倫斯基不只是烏克蘭的總統,也是所有這些力量的代表,傳達所有這些訊息的焦點。而他的演講,也一直是焦點中的核心。 3. 2022年8月,隨著臺灣海峽風雲終於一如世界各國的預期,變得更加險惡,澤倫斯基親自也說:「臺灣即將是下一個」,大塊文化將在9月出版《澤倫斯基:我如此相信》。 這本書的構想,是由大塊文化發動,向烏克蘭總統府提出申

請,得到同意後由烏克蘭國營最大網路平台Yakaboo 共同策劃出版。 全書的特色如下: 1) 從烏克蘭戰爭爆發之前和之後,澤倫斯基超過180場演講中精選50場演講,包含對國內的、對國際的;對相隣國家的,對距離遙遠國家的;對西方社會的,對亞洲的;對國家領導人的、對企業領袖的、對學生的、對藝術與文化人的。 全面但精要地呈現澤倫斯基和烏克蘭堅強抵抗侵略的意志、謀略和方法。 2) 由哈佛政治學博士尹麗喬解讀澤倫斯基50篇演講的策略、關聯,以及對臺灣的參考意義。 此外,由大塊文化董事長郝明義說明出版的源起,訪問烏克蘭民間人士,整合澤倫斯基人格特質、崛起過程、戰爭爆

發後的影響力,以及烏克蘭抗敵過程中的借鏡。 3) 澤倫斯基50篇演講每篇也都有背景簡介。 我們希望這本書有助於每一個關心時勢與國家命運的人都能體會到如何整合彼此的信心、勇氣,和智慧的力量。 本書特色 ● 在全球關切臺灣與烏克蘭聯同命運的焦點下,第一本由臺灣和烏克蘭共同企劃出版的澤倫斯基著作。 ● 從澤倫斯基超過180篇演講中,精選50篇最具代表性的傳達烏克蘭人的英勇、戰略、團結,和信心。以導讀、各篇演講背景,解說臺灣讀者可以汲取的參考價值。 ● 關心時勢與國家命運的人必讀!關心演講與說話的讀者也必讀!

戰爭世界進入發燒排行的影片

蘇聯電影<緊急事件>(ЧП–Чрезвычайное происшествие)文本中的「臺灣想像」

為了解決戰爭世界 的問題,作者黃品瑄 這樣論述:

1950年以來的所謂「冷戰年代」,美國和蘇聯各自領導「自由」國家和「共產」國家的對抗陣營。1954年臺灣海峽發生冷戰時期特殊國際爭端—「陶甫斯號油輪事件」,臺灣與蘇聯以不同的角度、立場,報導此事件及船員的後續生活。由於蔣介石以「自由中國」為名,施行「反共抗俄」宣傳政策,但是又實行戒嚴。根據「陶甫斯號油輪事件」製作的蘇聯電影<緊急事件>,所呈現的各種「臺灣想像」,一方面配合蘇聯電影宣傳政策、一方面也傳達「共產主義」思想,與國民政府宣揚的「反共精神」對立。本論文探討在處理「陶甫斯號油輪事件」的過程中,美國中央情報局與國際反共組織「自由俄聯」的涉入情形。當時,臺灣缺乏語言人才,在此背景之下,國民政

府特別在政治大學成立東語系俄文組,設立特別獎學金。在1955年發表於<新世界>雜誌的<我們是蘇聯人!>,是由船長和大副船長「口述文學」,此文學筆記可視為蘇聯電影<緊急事件>的腳本,期間與蘇聯電影<緊急事件>共同富有極相似的「臺灣想像」,符合蘇聯電影宣傳政策,宣傳蘇聯共產團結精神,醜化臺灣形象。本論文第一章節環繞在「陶甫斯號油輪事件」的背景、爭議、船員命運的報導;第二章探討50年代蘇聯電影文藝政策、蘇聯社會主義現實主義藝術;第三章闡述<我們是蘇聯人!>文學筆記特點、蘇聯電影<緊急事件>中的「臺灣想像」。在結論方面:1950年代蘇聯和美國的意識形態對抗的背景,特別充滿許多「意識形態符號」,透過本篇

論文對蘇聯文藝政策的脈絡、情境,以及俄羅斯傳統生活轉化到以「文學筆記」虛構宣傳方面的心理作戰,1950年代蘇聯的「黑色宣傳」與現代各國認知作戰類似,儘管現代真假訊息經由網路傳遍全世界,但是不妨礙現代人類,以理性追求普世最高價值。附錄「陶甫斯號油輪事件」發生過程、處理計畫及蘇聯電影<緊急事件>台詞。

帝國如何改變世界:從十三個帝國的崛起與衰落,看帝國主義與殖民如何形塑今日全球文明與政治的樣貌

為了解決戰爭世界 的問題,作者RobertAldrich 這樣論述:

鄂圖曼帝國.西班牙.葡萄牙.荷蘭.斯堪地那維亞.英國.法國.俄羅斯 奧地利-匈牙利.比利時.德國.義大利.美國 歷時超過五百年、至今仍餘波不斷的帝國主義與殖民, 如何左右了近世至現代的世界局勢? 身處後殖民時代的我們,又該如何回望、檢視這段帝國歲月? 杜子信 中正大學歷史學系副教授 李毓中 清華大學歷史所副教授 汪栢年 蘭陽女子高級中學歷史科教師 汪采燁 輔仁大學歷史學系副教授 林長寬 成功大學文學院多元文化研究中心主任 柯睿信 歷史說書人History Storyteller主編 翁稷安 暨南國際大學歷史學系助理教授 莊德仁 建國高中歷史科教師、台灣師範大學歷史博士 陳致宏

政治大學歷史學系助理教授 黃春木 建國高中歷史科教師 蔡依橙 陪你看國際新聞 創辦人 蔡蔚群 北一女中歷史科教師 謝金魚 歷史作家 ——推薦 ▍從文藝復興到今日,五百多年來,不同形式的帝國強權一直是政治地景上的要角。 它們留下來何種遺產或遺毒?後殖民時代又有哪些重要議題值得我們關注? 本書談的是十三個與世界密切相關的帝國故事。大航海與跨洲探險活動興起後, 殖民者與政治當權者運用殘酷手段、衝突對抗、英雄主義、壯闊的探險,以及商貿活動與利益爭逐, 來餵養並壯大帝國野心。十五位專業歷史學者運用今日大量的研究資源, 從帝國政府與殖民拓墾社會中一般平民扮演的角色,探討到強權治理下

生態、勞動、科技、經濟模式與文化傳播等諸多面向的變遷, 挖掘了這十三個帝國崛起、衰落,甚至留下餘波不斷的發展進程。 現今對於探究帝國主義的興趣,背後其實有連串的問題尚待深入檢視,包括── ❏外國統治是為被殖民國後續的獨裁政權與貪腐打下了基礎, 抑或是種下多元主義、民主制與議會政治的種子? ❏經濟動機是否為支撐起帝國向外擴張、蔓生的主要根柢? 而帝國主義又是否為現代工業發展與金融資本主義下的產物? ❏歐洲文化的擴張是對殖民地社會、當地文化與傳統帶來「致命影響」, 還是引進了從性別歧視、階級嚴密、不平等的「封建主義」中解放的可能性? ❏帝國主義者是英雄還是惡棍,抑或是介於兩者之間的某種角色

? 被殖民者總是被害者嗎?是否可能是殖民計畫的合作者,甚或受益人? 除了將探討焦點放在帝國本身,本書也逐一檢視政權擴張和收縮的模式與循環、 帝國推動者行動背後的意識型態,以及殖民擴張的作用力反彈回母國後,逆向對殖民者帶來何種影響。 本書不侷限於古老的編年史與地圖集形式,內容探討也不僅涉及軍隊及行政組織, 而會檢視社會文化的諸多層面,以了解殖民者如何在遙遠的土地與人民身上烙下印記, 最終也因殖民活動重塑了自身。書中精確刻畫出「帝國時代」所造就今日全球文明的多樣化圖像, 既非對殖民歷史抱著不切實際的懷舊情緒,也不是對帝國心態進行憤怒而極端的苛責。 最核心的目的,是要刺激讀者追問:過去如何形

塑了現在?全球(前)殖民母國與(前)殖民地 無不努力試著理解這條曾讓兩者緊密相連的「臍帶」。從社會文化架構的變形、民族認同、 意識型態,一直到堪稱標誌著今日世界的全球化現象,統統都還籠罩在帝國主義尚未完全散去的陰影下, 本書是綜覽並理解相關歷史軌跡的必讀之作。 ►►好評不斷推薦 以宏觀視野群覽帝國過往,不只辨析帝國興衰之道,也為當下多難的世界,展望未來世界。帝國體制是否需要?或要轉換成何種形式存在? ──李毓中 清華大學歷史所副教授 帝國通常會與霸權、殖民相通,但其實是個模糊籠統的意象與名詞。在讀完每個領域專家對不同帝國的專文後,才發現每個帝國都有不同的生命形態。本書以帝國為一個大主

題,把十三個帝國當成小主題,呈現歷史縱軸與橫軸之間的緊密關係、母國與殖民地之間的文化傳輸、不同時期帝國的勢力消長、殖民與去殖民之間的過渡、民族主義與自由主義之間的拉扯,每一字句皆敲醒及矯正過去對帝國的浪漫遐想,讓讀者在意識深處形成完備的帝國認知。 ──汪栢年 蘭陽女子高級中學歷史科教師 從文藝復興時期至今,西方(歐洲)「帝國主義」與「殖民主義」乃世界史中的重要議題,至今仍備受探討。羅伯特.阿爾德利克所編的《帝國如何改變世界》一書所蒐集的十三篇批判性文章,勾勒出完整史貌,即使所列入的奧斯曼帝國一般並不被視為「白人帝國」,但對世界文明發展具相當影響力。這些篇章所探討的議題相當廣,顯示東西文明交

流更替之歷史現象,這更是歷史學家所探討現代世界文明的基礎。簡言之,這是一本歐洲帝國殖民主義史研究的敲門磚。 ──林長寬 成功大學文學院多元文化研究中心主任 本書各篇作者透過大量史料的旁徵博引,帶人們重新檢視了歷史上十三個舉足輕重的強大帝國,書中研究之廣博、詳細令人嘆為觀止,從帝國的軍政組織到民間的社會文化,無所不包。而透過這本書,吾人亦能對這些形塑現代世界格局的龐然大物,建構更為立體清晰的認識,如此的著作實在令人拍案叫絕,是一本能深化你我歷史認知的優秀讀物。 ──柯睿信 歷史說書人History Storyteller主編 「帝國是人類文化的重要發明」,

雖說二十世紀的兩次世界大戰是敲響帝國的喪鐘,但帝國的幽靈似乎無所不在,隨時都想要復活,學術界常以金錢、文字、科技、訊息傳遞、管理、軍事力量和文化霸權等角度討論帝國的發展。在帝國身影遠離現在近百年之際,不乏對單一帝國深刻的學術闡述,但總是少一本書能將近現代人類文明史上所出現的帝國,作俯瞰式的綜覽。本書就是在這召喚下的產物。 ──莊德仁 建國高中歷史科教師、台灣師範大學歷史博士 人們常說,第一次世界大戰瓦解了四個帝國:俄羅斯帝國、德意志帝國、奧匈帝國、鄂圖曼帝國。第二次世界大戰結束後,大英帝國也已式微。因此,我們為何還要探討「帝國」呢?一方面是因為二十世紀中葉之後,「美帝」強勢主導世界的現實。

另一方面,十五世紀以來帝國的「遺產」,仍在形塑各國的地緣政治與全球化走向。本書其實是在當今世界後殖民處境的關注中,回顧與追問晚近五百多年帝國的作為,如何深遠地影響我們的思想、制度與文化。 ──黃春木 建國高中歷史科教師 書提供了很好的架構,快速回顧歐美近代史的幾個重要帝國,以及與今日相關的各種細節。 ──蔡依橙 陪你看國際新聞創辦人

中國大陸「帶路倡議」外交挑戰-以孟中印緬經濟走廊為例

為了解決戰爭世界 的問題,作者陳家凱 這樣論述:

孟中印緬經濟走廊的建設最早可追溯至1999年由雲南省社科院、印度政策研究中心、緬甸商務邊境管理局、孟加拉政策對話中心等共同召開「第1次中孟印緬經濟合作論壇」(Bangladesh–China–India–Myanmar Forum for Regional Cooperation,BCIM),當時四國共同簽署《昆明倡議》,提出構建「昆明-曼德勒-達卡-加爾各答經濟走廊」的概念,並規定每年召開1次會議,旨在通過各國努力,在平等互利、持續發展、比較優勢的原則下加強聯繫,促進最大可能的經濟合作。但中孟印緬經濟合作論壇的發展進度一直很緩慢,一直到2013年才開始加速。「孟中印緬地區合作論壇」自199

9年迄今共舉辦13次會議,第13次會議於2019年6月11日在中國雲南省玉溪舉辦。表4-1是自中國各大網路媒體新聞摘整「孟中印緬地區合作論壇」舉辦時間、會議地點及重要內容進行整理。

想知道戰爭世界更多一定要看下面主題

戰爭世界的網路口碑排行榜

-

#1.遇到業務員離職,手中「孤兒保單」怎麼辦?5重點教你保單健檢

本文獲「小花平台」授權轉載,原文:「世界哈囉日」別忘了一句簡單 ... 是個愉快輕鬆的日子,其實背後意義深遠,出自於對一場嚴重大規模戰爭的回應。 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#2.戰爭之影Middle-Earth:Shadow of War》中英文美版

《中土世界:戰爭之影》是以世界知名作品《魔戒》為主題、《中土世界:魔多之影》的系列續作,遊戲強調擁有龐大的開放世界、故事與RPG 系統,並導入個人故事模式Nemesis ... 於 24h.pchome.com.tw -

#3.陳姿彤- 戰爭世界| 甜瓜365 音樂網Melon365.com

看這沉默不語的世界 絕望的氣氛如此的強烈 人們瘋狂逃散那條曾經喧鬧的街 火藥的氣味讓生命全部都凋謝 大地的哭泣聲蔓延整個世界如何停歇? 戰爭開始 ... 於 www.melon365.com -

#4.世界戰爭英文 - 查查綫上辭典

世界戰爭 英文翻譯: the war of the worlds…,點擊查查綫上辭典詳細解釋世界戰爭英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯世界戰爭,世界戰爭的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#5.戰爭世界[網遊《戰爭世界》主題曲] - 中文百科知識

《戰爭世界》歌曲由新生代音樂製作人唐湘智作詞作曲,由網路歌手陳姿彤首唱,後由姚貝娜原唱,收入盛大遊戲和中青寶聯合推出的絕對國戰網遊《戰爭世界》的同名主題曲, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#6.為習近平連任立威:中國試射高超音速飛彈,現代戰爭形態會被 ...

對於這個消息,美參謀長聯席會議主席米利10月底接受彭博電視台訪問時將這項試射比作冷戰時期,蘇聯搶先美國發射世界第一顆人造衛星「史普尼克1 ... 於 www.storm.mg -

#7.讀冊【二手徵求好處多】|中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突

【二手徵求好處多】|中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突,亞洲兩大區域強權的角力. China's India War: Collision Course on the Roof of the World. 26二手徵求. 於 www.taaze.tw -

#8.中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突,亞洲兩大區域強權的角力 ...

電子書:中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突,亞洲兩大區域強權的角力(電子書),原文名稱:China's India War: Collision Course on the Roof of the World, ... 於 www.books.com.tw -

#9.俄否認屯兵侵烏克蘭斥美恫嚇全世界 - 東網

... 美國政府恫嚇全世界,又與北約成員國加強在黑海、東歐、北極圈的軍事活動。 ... 當年兩國經過5日戰爭,格魯吉亞有五分之一領土被俄羅斯軍隊控制。 於 hk.on.cc -

#10.敘利亞戰爭七週年台灣世界展望會籲各界關注難民困境| 編輯精選

台灣世界展望會自2011年起投入敘利亞難民救援行動,已在黎巴嫩、約旦、敘利亞等國執行難民兒童教育、心靈關顧、糧食發放、水資源暨衛生等服務工作。在敘利亞戰爭滿七年 ... 於 m.worldvision.org.tw -

#11.朝鮮戰爭如何影響了台灣的地位和命運? - FT中文網

杜魯門在此次會議上,不排除蔣介石派國民黨軍隊加入朝鮮戰爭的可能性, ... 建立一個「新朝鮮」的說法被嚴加保密,因為它「在世界範圍內的政治和心理 ... 於 big5.ftchinese.com -

#12.影響世界歷史的50場戰爭(二版) - Google 圖書結果

在中國歷史上發生一件震撼世界的大事:佔領台灣達三十八年之久的荷蘭殖民者被趕跑了,領導這次戰爭的就是中國歷史上著名的民族英雄鄭成功。七年戰爭歐洲兩大軍事集團之間 ... 於 books.google.com.tw -

#13.[原]決勝時刻:戰爭世界2018-04-01更新載點內文(PC@簡中 ...

【遊戲名稱】:決勝時刻:戰爭世界【遊戲類型】:FPS【遊戲語言】:簡中【遊戲平台】:PC【解壓密碼】:溫柔海洋@分享於伊莉【檔案 ... 於 www.eyny.com -

#15.戰爭世界II

恐怖主義襲捲全球,凝聚最強的菁英部隊,將邪惡份子轟到灰飛煙滅!維護世界和平需要你挺身一戰!聽口令!鋼鐵軍團全軍出擊!『遊戲特色』【即時陣營戰】三大勢力激烈 ... 於 www.taptap.io -

#16.臺灣總督官房情報課發行〈大東亞戰爭世界現勢圖〉 - 藏品資料

本物件為臺灣總督官房情報課發行〈大東亞戰爭世界現勢圖〉,長方形海報繪有世界地圖,為彩色並以日文書寫方式呈現,地圖最上方寫有「大東亞戰爭世界 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#17.戰爭世界,戰爭世界最新章節 - UU看書

戰爭世界. 作者:閃爍: 狀態:連載中: 更新:4年以前: 類別:军事历史小說. 點擊閱讀; 加入書架; 更新通知. 作品簡介:巍巍華夏,璀璨中華。一個偶然發現,打開了無限 ... 於 tw.uukanshu.com -

#18.SDGs 專欄/世界正在翻轉!認識聯合國永續發展目標 - NPOst ...

戰爭 與衝突迫使近6000 萬難民無家可歸;氣候變遷、環境污染都正在削弱過去發展的 ... 禧年發展目標未能達成的部份,發佈了《翻轉我們的世界:2030 年永續發展方針》。 於 npost.tw -

#19.戰爭世界II(破翼行動) APK 1.2.71 Download for Android

Download 戰爭世界II(破翼行動) 1.2.71 latest version APK by 9SplayDeveloper for Android free online at APKFab.com. with full force! 於 apkfab.com -

#20.財富戰爭 世界優秀管理者的財富密碼 - Google 圖書結果

該協會曾建造“卡耐基號”海洋調查船,修正了世界航海圖。此外,還在加州山頂上建爾遜天文臺來觀察太空。對這個協會,卡耐基在隨后的一些年里一再資金,累計捐款達7300萬美元 ... 於 books.google.com.tw -

#21.[FPS]經典戰役回歸!決勝時刻:戰爭世界遊戲心得分享!

不過懷念二戰版決勝時刻的朋友們,也不用太失望因為最新一代的《決勝時刻:戰爭世界(Call of Duty: World at War)》,又將帶領大家,回到史上最慘烈、最 ... 於 axiang.cc -

#22.決勝時刻戰爭世界- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

快速出貨PS3 美版決勝時刻戰爭世界CALL OF DUTY WORLD AT WAR. walterwutw873 ... 海外決勝時刻:戰爭世界最終戰線* play station 2 影音遊戲* ps2 * 稀有. 於 www.ruten.com.tw -

#23.36年前阿富汗「碧眼少女」封面震驚全世界!今成功撤離獲義大 ...

... 阿富汗少女名叫古拉(Sharbat Gula),長年飽受戰爭的痛苦,1980年代時期。 ... Bagh)中發現她,並拍下這張充滿悲傷神情眼神的照片,震驚全世界。 於 www.ftvnews.com.tw -

#24.火線報導:媒體所呈現的戰爭世界

火線報導:媒體所呈現的戰爭世界. 統一編號GPN:1009700580; 出版日期:2008/05; 作/編/譯者:Philip Seib著,歐冠宇譯; 語言:中文; 頁數:295; 裝訂:精裝. 於 gpi.culture.tw -

#25.習近平錯誤聲稱中國從未發動戰爭也未侵佔過別國“一寸土地”

“新中國成立以來,我們沒有主動發起過一場戰爭或衝突,沒有侵占過別國一寸土地,”《人民日報》援引習近平的話稱,“中國無意滿世界推銷自己的道路, ... 於 www.voacantonese.com -

#26.決勝時刻戰爭世界-價格比價與低價商品-2021年11月

決勝時刻戰爭世界價格比價與低價商品,找決勝時刻戰爭世界相關商品就來飛比. ... (美國代訂) XBOX360 決勝時刻戰爭世界世界大戰Call of Duty World at War 英文美版. 於 feebee.com.tw -

#27.戰爭世界歌詞- 陳姿彤

姿彤詞:唐湘智曲:唐湘智看這沉默不語的世界NO 絕望的氣氛如此強烈no 人們瘋狂逃散那條曾經喧鬧的街火藥的氣味讓生命全部凋謝大地的哭泣聲蔓延整個世界如何停歇戰爭 ... 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#28.《中土世界™:戰爭之影™》 | Xbox

在《中土世界™:戰爭之影™》,宿敵恩怨、從未遺忘。 支援Xbox Play Anywhere:不需要額外費用,您就可以在Xbox One 和Windows 10 電腦上使用該項目. 於 www.xbox.com -

#29.澳洲專家:有效嚇阻中國才能避免台海戰爭| ETtoday國際新聞

澳洲戰略政策研究所執行董事詹寧斯撰文表示,為避免台海戰爭爆發將澳洲捲 ... 由於達爾文港於第二次世界大戰曾遭日軍轟炸,再加上當地自2012年起成為 ... 於 www.ettoday.net -

#30.戰爭世界II(破翼行動) - 预约下载| TapTap 发现好游戏

還記得小時候的坦克大戰、紅色警戒?還是對於二次世界大戰中,迅雷不及掩耳的閃電戰、焦土戰心神嚮往?橫跨2015~2016年最強軍事巨作,《戰爭世界II》強勢降臨。 於 www.taptap.com -

#31.中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突,亞洲兩大區域強權的角力

中國的印度戰爭(世界屋脊上的衝突亞洲兩大區域強權的角力). 超取滿NT$450免運. NT$480. NT$432. 數量. 付款與運送. hilife familymart 7-11 HomeDelivery. 於 www.tcsb.com.tw -

#32.中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突,亞洲兩大區域強權的角力

在Kobo 閱讀柏提爾.林納(Bertil Lintner) 的《中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突,亞洲兩大區域強權的角力》。1962年,中國與印度爆發邊境戰爭2017年 ... 於 www.kobo.com -

#33.未來態:超人-戰爭世界 - ?️包子漫畫

《未來態:超人-戰爭世界》第2話,《未來態:超人-戰爭世界》全集,老超人克拉克·肯特的故事以一種獨特的方式在本期中被講述:地球上如今已經沒有了 ... 於 www.baozimh.com -

#34.從反恐戰爭轉向對華戰爭? - 紐約時報中文網

美中一體化的深度有助於推動世界經濟實現更深層次的全球化,並支撐了世界兩個大國之間40年的相對和平。請永遠記住,對穩定具有極大破壞力的世界大戰正 ... 於 cn.nytimes.com -

#35.徐旭東砸錢不手軟「神祕貴公子」徐國安打過伊拉克戰爭 - 財訊

徐國安也積極參與集團事務,甚至陪同徐旭東出席重要場合,例如2015年的上海世界行動通訊大會(MWC),徐國安更是緊緊地陪著父親徐旭東,兩人親密自然 ... 於 www.wealth.com.tw -

#36.073. Ep.16 第五個任務(1) - 74 | 全知讀者視角 - Webtoon

全知讀者視角. 073. Ep.16 第五個任務(1). 上一集 #74 下一頁. 000. 序幕 · 001. Prologue 在滅亡的世界中存活的三種方法 · 002. Ep.01 付費服務開始(1) · 003. 於 www.webtoons.com -

#37.世界歷代戰爭年表

起迄年份 戰爭名稱 簡釋 約前1298 卡疊什戰役 埃及與赫梯爭奪西亞霸權的戰爭 約前1200-約前1190 特洛伊戰爭 希臘諸城邦與特洛伊之戰爭 約前736-約前716 第一次麥西尼亞戰爭 斯巴達征服麥西尼亞的戰爭 於 chowkafat.net -

#38.中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突,亞洲兩大區域強權的角力

НПВjВП)} ## - |i]*# ЕНКИij2ё Н]] /y С| || NAS INDIA WAR СО]] [S]()N СОURSE ОNТНЕ КООЕ ОН ТНЕ WORLD f} } — и BERTIL LINTNER 中國的印度戰爭世界屋脊上的衝突 ... 於 books.google.com.tw -

#39.陳景祥:沒有災難的競爭2021/11/24 - 明報

到冷戰結束,美國成為獨一無二的世界霸權,中美「結盟」已再無需要,兩國 ... 拜登試圖建立一個『護欄』,讓美國和中國避免戰爭,這一點值得讚揚。 於 news.mingpao.com -

#40.戰爭世界II(破翼行動)攻略,礼包,活动,图片,评测 - 酷酷跑 ...

戰爭世界 II(破翼行動)是一款策略手机游戏,酷酷跑手机游戏为您专业提供戰爭世界II(破翼行動)相关的游戏攻略、游戏礼包、游戏活动、游戏图片、游戏评测 ... 於 www.kukupao.com -

#41.戰爭世界(網遊《戰爭世界》主題曲):背景,歌詞,另注 - 中文百科 ...

《戰爭世界》歌曲由新生代音樂製作人唐湘智作詞作曲,由網路歌手陳姿彤首唱,後由姚貝娜原唱,收入盛大遊戲和中青寶聯合推出的絕對國戰網遊《戰爭世界》的同名主題曲, ... 於 www.newton.com.tw -

#42.洛拉斯的战争世界NGA玩家社区NGA玩家社区

活跃的洛拉斯的战争世界主题论坛,资讯/攻略/即时交流. 於 bbs.nga.cn -

#43.【地球圖書館】從圍毆戰俘到立碑紀念專屬日本市井小民的二戰 ...

提到戰爭,往往聯想到士兵、將帥和國家領導人。 ... 大分縣,一個可能連日本人都不清楚地理位置的縣市,與二次世界大戰卻有著千絲萬縷的關係。 於 dq.yam.com -

#44.第三次世界大戰前夕?東大教授示警:2020年有這些雷同

新冠疫情引發的混亂,使人如時光倒流,回到二戰前的情景。當時,為何日本有民主,卻仍走向戰爭?該如何避免重蹈覆轍?龍應台文化基金會邀請東京大學 ... 於 www.cw.com.tw -

#45.中國的印度戰爭: 世界屋脊上的衝突, 亞洲兩大區域強權的角力

透過政治運作、軍事衝突、外交折衝,在世界屋脊的大喜馬拉雅山區掀起五十年的陰謀、動盪、煽動與暴力。在《中國的印度戰爭》一書中,作者柏提爾.林納援引近年解禁的中印 ... 於 www.eslite.com -

#46.姚貝娜- 戰爭世界< 樂壇| jgospel.net 福音站.com

歌詞: 陳姿彤 作詞:唐湘智 作曲:唐湘智. 看這沉默不語的世界 no... 絕望的氣氛如此強烈 no. 人們瘋狂逃散那條曾經喧鬧的街 火藥的氣味讓生命全部 ... 於 www.jgospel.net -

#47.世界戰爭圖鑑:從帝國遠征到世界大戰,從革命運動到恐怖攻擊

世界戰爭 圖鑑:從帝國遠征到世界大戰,從革命運動到恐怖攻擊,一部橫跨5000年的人類交戰史. A History of War:From Ancient Warfare to the Global ... 於 m.momoshop.com.tw -

#48.戰爭鐵血與人性:二戰如何徹底改變美國軍事訓練 - BBC

二戰,史上最血腥的戰爭結束後,美國軍方一位研究人員認定,士兵過於仁慈 ... 第二次世界大戰,是人類歷史上最血腥、死亡人數最多的戰爭:共有超過7千 ... 於 www.bbc.com -

#49.战争世界_ 搜索结果

点击查看更多相关视频、番剧、影视、直播、专栏、话题、用户等内容;你感兴趣的视频都在B站,bilibili是国内知名的视频弹幕网站,这里有及时的动漫新番,活跃的ACG氛围 ... 於 search.bilibili.com -

#50.盛大《戰爭世界》開創國戰網遊新紀元 - 每日頭條

隨著2014年度國戰網遊力作《戰爭世界》同城系統的不斷曝光,遊戲的火熱程度不斷升級,越來越多的玩家紛紛參與到遊戲中來,感受同城玩法帶來的特殊魅力 ... 於 kknews.cc -

#51.PC版肉包遊戲官方正版STEAM 決勝時刻:戰爭世界Call of Duty

... 帳號購買前請慎選所需求之商品,數位商品和序號卡一經付款取得商品後即無法退換貨。 購買PC版肉包遊戲官方正版STEAM 決勝時刻:戰爭世界Call of Duty: World at War. 於 shopee.tw -

#52.邁向無戰爭世界——甘地主義與現代| 池田大作中文網站

邁向無戰爭世界——甘地主義與現代. ~ 池田大作,於印度甘地紀館. 甘地主義是人類的至寶. 首先,對今天撥冗莅會的尊敬的拉瑪‧雷迪大學基金委員會議長、 ... 於 www.daisakuikeda.org -

#53.戰爭世界_百度百科

《戰爭世界》歌曲由新生代音樂製作人唐湘智作詞作曲,由網絡歌手陳姿彤首唱,後由姚貝娜原唱,收入盛大遊戲和中青寶聯合推出的絕對國戰網遊《戰爭世界》的同名主題曲, ... 於 baike.baidu.hk -

#54.《中土世界™:戰爭之影™》 (中英韓文版) - PlayStation Store

在《中土世界™:戰爭之影™》,宿敵恩怨、從未遺忘。 Copyright: MIDDLE-EARTH SHADOW OF WAR software © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc Developed by Monolith ... 於 store.playstation.com -

#55.战争世界马旒斯 - 飘天文学

战争世界 马旒斯. 类 别:网游竞技, 作 者:西极监兵, 管理员:, 全文长度:2364926字. 於 www.ptwxz.com -

#56.強軍之道要在得人

國防和軍隊建設進入新時代,世界新軍事革命加速發展,智能化戰爭初露端倪, ... 沒有人才、人才不足、人才質量不高,打不了勝仗,更打不贏現代戰爭。 於 www.nopss.gov.cn -

#57.為何非洲「莫三比克」的母象長不出象牙? - 泛科學

哥隆戈薩國家公園所在處,在1960 年代曾經以觀光業為主,全世界各地的遊客為了 ... 令生態學家與野生動物愛好者趨之若鶩的好景並沒有持續太久,戰爭來 ... 於 pansci.asia -

#58.決勝時刻:戰爭世界- 維基百科,自由的百科全書

《決勝時刻:戰爭世界》(英語:Call of Duty: World at War,中國大陸譯作「使命召喚:戰爭世界」)是一款由Treyarch開發,美國動視發行的第一人稱射擊遊戲,平台 ... 於 zh.wikipedia.org -

#59.好菜依序上桌,AMD 遲來15 年的大反攻即將到來? - 科技新報

領導普魯士打贏日爾曼統一戰爭(1864年丹麥戰爭、1866年普奧 ... 也就是英國向德國宣戰、全面引爆第一次世界大戰的日子,假使有旁觀者繞著戰爭賭桌轉 ... 於 technews.tw -

#60.提格雷戰爭- 世界文化遺產拉利貝拉城淪陷- 聚焦非洲 - RFI

據法新社消息,埃塞爾比亞內戰提格雷戰爭並未像該國中央政府6月份宣布的那樣處於停戰狀態,停戰只是埃塞俄比亞國防軍單方面的宣布,但提格雷叛軍…… 於 www.rfi.fr -

#61.戰爭世界-新人首單立減十元-2021年7月|淘寶海外

去哪儿购买戰爭世界?当然来淘宝海外,淘宝当前有1863件戰爭世界相关的商品在售,其中按品牌划分,有重慶出版集團有限公司52件、後浪237件、興盛樂35件。 於 world.taobao.com -

#62.《戰爭世界》歌詞:by 唐湘智陳姿彤mp3歌詞 - 小而美歌詞網

戰爭世界 《兵王》大型3D魔幻戰爭游戲主題曲陳姿彤首張EP《戰爭世界》主打曲演唱:陳姿彤作曲:唐湘智作詞:唐湘智看這沉默不語的世界No絕望的氣氛如此 ... 於 www.jplyrics888.com -

#63.戰爭世界for Android - APK Download

Download 戰爭世界apk 1.0.11 for Android. Surface strongest policy type of warfare tour! 於 apkpure.com -

#64.戰爭世界- 姚貝娜| 木蘭詞Mulanci

戰爭世界 歌詞:陳姿彤, 看這沉默不語的世界, no..., 絕望的氣氛如此強烈, no, 人們瘋狂逃散那條曾經喧鬧的街, 火藥的氣味讓生命全部凋謝, 大地的哭泣聲蔓延整個世界… 於 www.mulanci.org -

#65.取得軍火世界- 投入戰爭,報效國家! - Microsoft Store zh-TW

從Microsoft Store 下載此遊戲(適用於Windows 10,Windows 8.1)。查看螢幕擷取畫面、閱讀最新的客戶評論,以及比較軍火世界- 投入戰爭,報效國家! 於 www.microsoft.com -

#66.戰爭世界 - 9Splay

戰爭補給包開賣囉!橙色配件、勛章等你來拿! 電信小額儲值MyCard活動開跑! 初夏磅礡改版!H42級、前衛級、信濃級參戰!! 《戰爭世界》4/23重磅改版,圖鑒系統磅礡登場 ... 於 www.9splay.com -

#67.決勝時刻戰爭世界詳細劇情攻略@ 遊戲攻略基地 - 隨意窩

201209112048決勝時刻戰爭世界詳細劇情攻略 ?PC攻略. 使命召喚5. Call of Duty: World at War. 作者:davidaimd. ==美軍篇== 第一關:“Semper Fi” 於 blog.xuite.net -

#68.战争世界中文版预约下载 - 九游

World at Arms《战争世界》是一款策略战争型游戏,作为游戏大厂GameLoft的“量产型”经营策略类游戏之一,本款作品画面不失华丽,人物和场景风格都让人 ... 於 www.9game.cn -

#69.使命召喚:戰爭世界秘籍與代碼PC - EYEWATED.COM

作弊代碼,提示和使命提示:PC上的戰爭世界. 以下作弊碼可用於使命召喚:World At War,這是PC上的使命召喚第一人稱射擊遊戲系列中的第五個視頻遊戲。 於 zhtw.eyewated.com -

#70.战争世界- Google Play 上的应用

你的目标是对抗朝俄联军——一支妄图入侵每个国家的叛军。不过你也可以进入富有挑战的多人游戏模式,与好友切磋交流,在异常烧脑的策略对决中为游戏乐趣 ... 於 play.google.com -

#71.世界銀行總裁:氣候變遷將引發糧食戰爭 - 環境資訊中心

糧食戰爭 世界銀行總裁金墉預測,接下來的5到10年間,氣候變遷將引起食物和水的爭奪戰,呼籲社運人士和科學家合作發展出氣候變遷因應計畫。 於 e-info.org.tw -

#72.戰爭世界武裝列表et synonymes de 決勝時刻

Définitions de 決勝時刻:戰爭世界武裝列表, synonymes, antonymes, dérivés de 決勝時刻:戰爭世界武裝列表, dictionnaire analogique de 決勝時刻:戰爭世界武裝 ... 於 dictionnaire.sensagent.leparisien.fr -

#73.PS3 日版決勝時刻戰爭世界CALL OF DUTY WORLD AT WAR

PS3 日版決勝時刻戰爭世界CALL OF DUTY WORLD AT WAR. 0. 直購 #PS3. PS3 日版決勝時刻戰爭世界CALL OF DUTY WORLD AT WAR. 定價. $490/ 售出1 件. 數量. 商品已下架. 於 tw.bid.yahoo.com -

#74.破56.94億!《長津湖》成中國影史票房冠軍 - 北京

《長津湖》以抗美援朝戰爭第二次戰役中的長津湖戰役為背景,向觀眾講述了一段波瀾壯闊的歷史,影片不僅有濃烈的愛國情懷,也有反戰的和平主義,在世界 ... 於 bj.people.com.cn -

#75.戰火中的香港:第一次世界大戰篇 - CUP

另一方面,雖然英屬新加坡印度士兵在1915 年譁變,但在香港的印度警察和士兵未有受事件影響,香港因此得以相對平靜地渡過第一次世界大戰。戰爭期間,香港 ... 於 www.cup.com.hk -

#76.中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突,亞洲兩大區域強權的角力

中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突,亞洲兩大區域強權的角力, 城邦讀書花園店家推薦!, 文具圖書、辦公用品, 書籍/雜誌期刊, 社會科學優惠熱銷!-momo摩天商城. 於 m.momomall.com.tw -

#77.戰爭世界線上看(閃爍) - 卡提諾小說網

戰爭世界 最新章節︰第七十六章狂轟濫炸 · 序一上帝之手 · 序二國運族命 · 序三重新洗牌 · 序四一錘定音 · 序五近憂遠慮 · 序六陰魂不散 · 序七統一思想 · 序八關鍵資源. 於 www.101novel.com -

#78.澳學者:2024起台海戰爭風險高峰恐觸世界大戰| 國際 - 中央社

共機擾台引發國際輿論關注;澳洲戰略專家提醒,2024年至2027年間將是台海遭遇戰爭風險的高峰期,甚至有可能觸發「第三次世界大戰」。 於 www.cna.com.tw -

#79.战争世界

战争世界. 体验杰出画质与动画带来的智能手机上最赏心悦目的战争游戏! 加入史无前例的全球性的战斗,发动致命增益武器粉碎你的敌人! 超过75个任务,让你可以沉浸在可 ... 於 www.gameloft.com -

#80.戰爭世界馬旒斯 - 黃金屋

戰爭世界 馬旒斯,西極監兵,龍刃騎士,半獅鷲騎士,圣杯騎士,血龍騎士,究竟誰才是陸地最強騎兵?永恒守衛,皇帝衛隊,納迦隆德黑… 於 tw.hjwzw.com -

#81.戰爭世界| Marvel 未來之戰Wiki

戰爭世界 有兩種獎勵。Rank Reward and Participation Reward. Biometrics as Rank Reward are awarded to the top ranking players within a certain time period. You can ... 於 future-fight.fandom.com -

#82.戰爭世界馬旒斯 - 繁體電子小說網

戰爭世界 馬旒斯小說最新章節閱讀。遊戲小說戰爭世界馬旒斯由作家西極監兵創作,繁體電子小說網提供戰爭世界馬旒斯最新章節及章節列表,戰爭世界馬旒斯最快更新就在繁體 ... 於 m.fantitxt.com -

#83.戰爭世界哈啦板- 巴哈姆特

歡迎來到戰爭世界哈啦板,最新資訊及情報分享、精華好文查找、創作交流討論,盡在巴哈姆特! 於 forum.gamer.com.tw -

#84.新聞評論/若淪美中戰爭代理人台灣「護欄」在哪? - World ...

美中台關係| 台灣| 世界新聞網 ... 於 www.worldjournal.com -

#85.戰爭世界歌詞姚貝娜※ Mojim.com

戰爭世界 陳姿彤作詞:唐湘智作曲:唐湘智看這沉默不語的世界no... 絕望的氣氛如此強烈no 人們瘋狂逃散那條曾經喧鬧的街火藥的氣味讓生命全部凋謝大地的哭泣聲蔓延整個 ... 於 mojim.com -

#86.決勝時刻:戰爭世界— Google 藝術與文化

《決勝時刻:戰爭世界》是一款由Treyarch開發,美國動視發行的第一人稱射擊遊戲,平台包括PlayStation 3、XBox 360、Windows、Wii和NDS。 於 artsandculture.google.com -

#87.战争世界全文阅读 - 笔趣阁

战争世界 最新章节由网友提供,《战争世界》情节跌宕起伏、扣人心弦,是一本情节与文笔俱佳的历史小说小说,笔趣阁免费提供战争世界最新清爽干净的文字 ... 於 www.biqugee.com -

#88.戰爭世界

戰爭世界. 4163 likes · 1 talking about this. Apple store下載:http://goo.gl/g5yssg 安卓下載: http://apk.9splay.com.tw/BSE/WorldShip_TwZrSmall_Normal.apk... 於 www.facebook.com -

#89.決勝時刻戰爭世界的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「決勝時刻戰爭世界」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... (美國代訂) XBOX360 決勝時刻戰爭世界世界大戰Call of Duty World at War 英文美版. 於 biggo.com.tw -

#90.台灣世界展望會飢餓三十

2021飢餓三十人道救援行動,聚焦關懷最脆弱地區中的脆弱兒童,透過糧食援助、難民兒童保護與教育、天災緊急救援與重建等工作,搶救遭受天災、戰爭、糧荒等危機威脅的 ... 於 www.30hf.org.tw -

#91.在App Store 上的「戰爭世界II」

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「戰爭世界II」。下載「戰爭世界II」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com -

#92.戰爭世界 - 萌娘百科

《戰爭世界》是心_ARC於2020年3月27日投稿至bilibili的Synthesizer V中文翻唱歌曲,由赤羽演唱。殿堂曲,截至現在已有加载中……次觀看,加载中……人收藏。 於 mzh.moegirl.org.cn -

#93.《戰地風雲2042》「All-out Warfare(全面戰爭)」模式強勢回歸

我們來自世界各地的團隊為玩家打造了無與倫比的遊戲體驗,藉由Battlefield Portal(戰地風雲入口)與Hazard Zone(危險區域)等新模式,以及All-out ... 於 www.gamereactor.cn -

#94.陷入中美半導體戰爭的SK海力士,要以擴大絕對差距來擺脫困局

處在美中經濟霸權戰爭中心的韓國半導體企業最擔心的事件很有可能成為現實。 SK海力士第三季度在世界DRAM(動態隨機存取存儲器)半導體市場的占有率 ... 於 www.donga.com