我知道你很難過的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邱哲豐,朱怡潔寫的 Hit101中文流行鋼琴百大首選(簡譜版)三版 和MiiOKAWARA的 希望每個孩子都能勇敢哭泣:情緒教育,才是教養孩子真正的關鍵都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我知道你很難過也說明:蔡依林/我知道你很難過愛一個人,需要緣份,你何苦讓自己,越陷越深別傻得用你的天真,去碰觸不安的靈魂,每一天只能痴痴的等愛一個人,別太認真,你受傷的眼神, ...

這兩本書分別來自麥書 和經濟新潮社所出版 。

國立彰化師範大學 國文學系國語文教學碩士在職專班 黃儀冠所指導 柯凱訢的 林書宇電影研究─以《九降風》、《星空》、《百日告別》為主 (2021),提出我知道你很難過關鍵因素是什麼,來自於後新電影、成長電影、林書宇。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系 蔡明諺所指導 陳柏宇的 戰後台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議(1952-2019) (2019),提出因為有 民族主義、部編本、教科書、黨化教育、意識型態、迴避政治的重點而找出了 我知道你很難過的解答。

最後網站我知道你很难过(伴唱)-微博音乐 - Weibo則補充:我知道你很难过 (伴唱) ... 都看到这儿了,还不快关注我啊,魂淡! 粉丝:678万. +关注. 艺人: 蔡依林; 发行: 1999年09月25日 ...

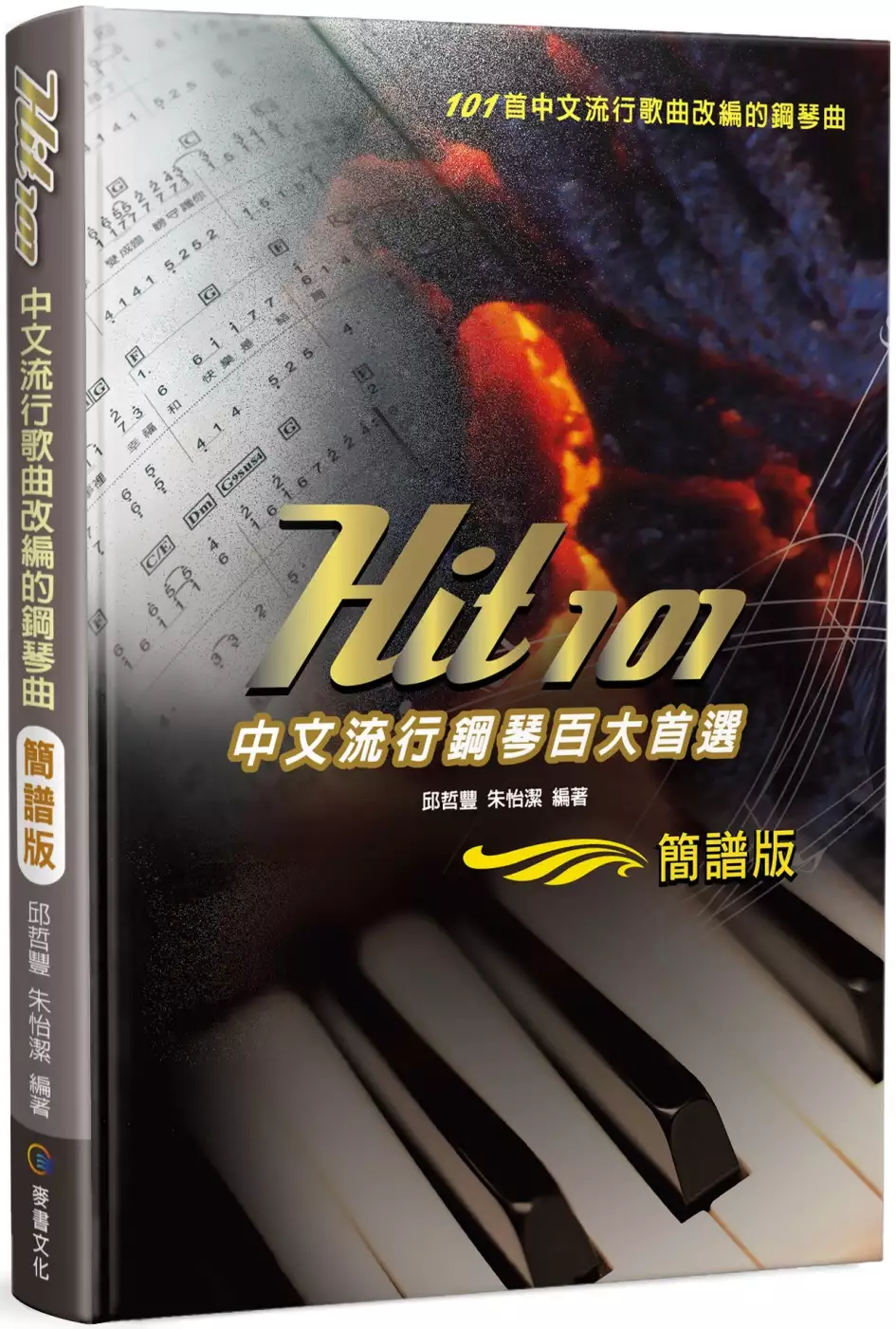

Hit101中文流行鋼琴百大首選(簡譜版)三版

為了解決我知道你很難過 的問題,作者邱哲豐,朱怡潔 這樣論述:

◎本書收錄近10年中最經典、最多人傳唱之中文流行曲共101首。 ◎鋼琴左右手完整總譜,每首歌曲均標註有完整歌詞、原曲速度與和弦名稱。 ◎原版、原曲採譜,經適度改編成2個變音記號之彈奏,難易適中。 ◎善用音樂反覆記號編寫,每首歌曲翻頁降至最少。

我知道你很難過進入發燒排行的影片

🔔 訂閱蔡依林頻道 : https://sonymusic.pse.is/jolin

-

2021 Ugly Beauty World Tour

我知道你很難過 I Know You're Feeling Blue + 以後別做朋友 The Distance of Love

-

鳥兒映像製作有限公司Birdy Productions.

導演 Director|邱柏昶 Birdy Nio

導演助理 Director Assistant|蔡幸伶 Hsing Lin Tsai

製片Producer|石芳綺 Kiki Shih

執行製片Line Producer|吳浩瑜 Coal Wu

攝影 Cameraman|莊竣瑋 Chun Wei Chuan、黃柏勳 Bo Syun Huang、李金勳 Joseph Lee、陳俊甫 Jun fu Chen、林眾甫 Saint Lin、郭彥澤 Yen Ze Kuo、邱柏昶 Birdy Nio

剪接師 Editor|謝佩芬 Summer Sha

標準字設計 Font Design |盧冠瑾 Gwen Lu

-

♬ 數位收聽《Ugly Beauty》 : https://jolin.lnk.to/UglyBeauty

-

・更多蔡依林消息 ・

蔡依林官方臉書:https://www.facebook.com/hoo.jcai

蔡依林官方Instagram: https://www.instagram.com/jolin_cai/

Sony Music Taiwan CPOP - 華語粉絲團

https://www.facebook.com/SonymusicTaiwanCPOP/

Sony Music Taiwan CPOP - Instagram

https://www.instagram.com/sonymusic_taiwan/

#蔡依林 #我知道你很難過 #以後別做朋友

林書宇電影研究─以《九降風》、《星空》、《百日告別》為主

為了解決我知道你很難過 的問題,作者柯凱訢 這樣論述:

臺灣自日治時期開始即有播映電影的記載。從六○年代健康寫實主義電影開始,在內涵上歷經了不同時期的改變,尤其在八○年代期間的臺灣新電影時期,不僅產生了許多知名的導演,更製作出許多膾炙人口的電影,迄今仍蔚為經典作品。但是在九○年代新新電影時期以後,臺灣電影的產量及票房都遠低於中國、香港。直到2008年《海角七號》等一系列國片刷新了臺灣影史的票房紀錄,更造就了所謂「後新電影時代」的來臨。後新電影因為具有親切易懂的敘事模式、市場(觀眾喜好)取向的意識、在地化書寫等特色,皆有別於以往,其中擅長拍攝成長電影主題的林書宇導演,無論在敘事、風格等影像呈現上,自有其獨樹一幟的特色。本論想藉由林書宇的三部劇情長片

:《九降風》(2008)、《星空》(2011)、《百日告別》(2015)分析其敘事、主題選擇、鏡頭語言、美學風格等面向,藉以探討其作者性,並歸納出林書宇的電影特色。

希望每個孩子都能勇敢哭泣:情緒教育,才是教養孩子真正的關鍵

為了解決我知道你很難過 的問題,作者MiiOKAWARA 這樣論述:

暢銷日本十餘年,親子教養經典之作! 不要培養「好孩子」。讓孩子表達情緒更重要! 【感心推薦】 李崇建 親子作家、千樹成林創意作文創辦人 洪仲清 臨床心理師 陳志恆 諮商心理師/親子教養作家 張閔淳 諮商心理師 魏瑋志(澤爸) 親職教育講師 羅寶鴻 蒙特梭利親職教育專家 幾乎所有的父母都希望能培育出「好孩子」,但是「好孩子」的定義又是什麼呢? 在家聽父母的話、在學校聽老師的話、在公司聽老闆的話? 有多少大家心目中的「好孩子」,在別人面前做出「好孩子」的行為,但是在學校或大人看不到的地方,就無法控制自己情緒,做出傷害別人的事情、甚至走上犯罪之路?

本書在日本非常暢銷,作者從「情緒教育」的角度出發, 希望每個孩子都能表達出自己內心的真實情感、學會放心哭泣, 而身為家長最重要的責任,就是在孩子還小的時候,給予他安全感、安心感,想哭就能放心地哭出來。這樣一來,孩子就能漸漸學會控制內心的「憤怒、悲傷、不安、恐懼」等負面情緒。 另外,當孩子再大一些,在學校的群體生活中,可能會說出「煩死了」、「火大」、「去死啦」等負面言語,這時不應把它當成事實來理解,那可能是更早期的情緒,在父母面前不敢表示出來,情緒壓抑的結果。同時這也代表,他們的負面情緒無法透過「適當的語言」表達出來。孩子的外在表現是內在情感的冰山一角,這本書將揭開孩子的內心世界,以及如

何培育情緒的方法。 本書前三章講述了「情緒教育」的具體方法, 第4章利用現實中的具體案例,讓父母更深切感受到「情緒教育」的重要性。 最後一章是寫給父母的話。 希望更多的父母能夠關注孩子的情緒、情感發展,老師們也可以當作參考,更了解孩子們的情緒與行為問題的根源。 對「好孩子」的定義因人而異,但不可否認的是,只有心理健康、內心強大、獨立、有正確的人生觀、能夠經得起風浪的孩子,才能在這充滿荊棘的漫漫人生路上,勇敢地走下去。 【專家好評】 當一個溫順的乖孩子,其實是沒有自己的,他們不允許自己顯露憤怒、憂愁或不滿,用這種方式來體諒父母的辛勞,回應父母的需要。 這是對父母一份愛的展現,卻為他們自己

帶來了諸多麻煩。 父母要有能力把孩子的情緒感受,如實地給承接住,重視並接納孩子的任何情緒經驗。當見到孩子難過時,不是告訴孩子:「不要難過」,而是回應孩子:「我知道你很難過」,讓孩子知道,他可以難過,同時,有人願意接納他與理解他。這會讓孩子感到安全,知道自己的感受是重要的,而願意放心地表達自己。 孩子漸漸長大後,便會學到用同樣的方式對待自己的情緒,能夠辨識情緒,也能向他人適當地表達自己的感受。當遭受侵犯或不合理的對待時,會向內連結自己的感受,若感到不舒服,也能堅定地拒絕,要求他人給予尊重。 同時,他們也懂得尊重別人的感受,能友善地對待身旁的人。 ──陳志恆,諮商心理師、親子教養作家 在情感教

育中有一個重要的概念是「情感的鏡映」,是描述孩子在情緒的當下,我們就如同孩子的一面鏡子,我們需要接納並回應孩子當下的情緒感受,透過我們的引導與回應,讓孩子能夠消化他內在那些不安、悲傷、憤怒等情緒,透過這過程,孩子體驗到自己的情緒是能夠被重要的人好好地尊重與對待,而這也會讓孩子學到能夠如何好好地對待自己。身為父母的我們需要知道,在情緒的養成中,要先讓孩子安心地依賴父母,未來他才能夠健康地依賴自己。 ──張閔淳,諮商心理師、作家

戰後台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議(1952-2019)

為了解決我知道你很難過 的問題,作者陳柏宇 這樣論述:

本文試圖以中華民國於1952年在台灣實施的第一次統編本,至2019年《108課綱》為範圍,討論戰後台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議。中華民國在1945年接收台灣時便推行「去日本化、再中國化」的相關政策,1950年時修訂公民、國文、歷史、地理四個科目,在教育層面模糊「政治中國」與「文化中國」的界線,不斷強調激發「民族精神」,以符合「反共抗俄」國策,是為統編本時期的前置作業。1952年開始由國立編譯館統一出版編輯的統編本,便成為「反共抗俄」國策之下政治正確的產物。統編本從1952年到1999年共實施67年,其中曾發生兩次爭議,分別為1974年監察院糾正周何版教科書去儒家「政治不正確」、王

邦雄質疑1983年陳立夫版中國文化基本教材黨國化「政治不正確」。統編本兩次爭議反映「政治正確」的標準隨著回歸現實、重視鄉土等時代變化,使得「政治中國」逐漸隱沒於「文化中國」之下,且在出現「台灣」視角出現後,讓1980年代成為一個「中國」與「台灣」定位與相關關係模糊的矛盾時代,出現蔣介石與蔣經國被認為是本土作家的言論。2004年11月開始的《95暫綱》由歷史科目開始掀起「去中國化」爭議,並且延燒至已經公布一年的國文科目。「搶救國文教育聯盟」《95暫綱》認為文言文比例由過去65%降至45%;文言文加入本土素材、新文學作品以台灣為主;將必修「中國基本文化教材」更改為選修「論孟選讀」,是民進黨政府「去

中國化」的教育手段,衍生出「降低文言文即為去中國化」的「文白之爭」。其實就柯慶明的解釋,在課綱中語體文並不等於白話文,但在反對《95暫綱》的論述中,語體文被嫁接為白話文學、現代文學,也是往後國文課綱爭論對立「台灣/現代/白話文」與「中國/古典/文言文」的開始,也反映國文教育具有著重「型塑、傳遞文化道統」或是關注「訓練、培養語文能力」兩個不同想像。2017年《108課綱》文白之爭部份繼承《95暫綱》時經典、道統、美學/實用的三角結構;叧一部份「台灣文學學會」認為現代公民需要實用語文、「國語文是我們的屋宇」認為現代公民需要文化經典素養,讓台灣國文科目的討論進展至:「現代公民需要什麼樣的語文教育或文

學教育?」究竟是要著重於延續傳統、經典、文化,或者是偏向實用的讀寫語文能力。由1952年到2019年的台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議可以發現,國文科改革速度雖然緩慢,但確實持續「朝向現代公民」的方向前進。

想知道我知道你很難過更多一定要看下面主題

我知道你很難過的網路口碑排行榜

-

#1.薩提爾的對話練習(十萬冊融冰紀念版): 以好奇的姿態,理解你的內在冰山,探索自己,連結他人

我:「怎麼會這樣呢?被排擠很難過對嗎?」小連:「嗯。」我:「我知道你很難過,你還想繼續跟老師分享嗎?」小連點點頭:「嗯。」被排擠的過去接著我利用核對與探索, ... 於 books.google.com.tw -

#2.蔡依林- 我知道你很難過@ 曾經的部落格 - 痞客邦

作詞:胡如虹作曲:葉良俊編曲:Keith Chen 我知道你很難過蔡依林國際歌友會 愛一個人需要緣份你何苦讓自己越陷越深別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂 ... 於 lionel888.pixnet.net -

#3.我知道你很難過

蔡依林/我知道你很難過愛一個人,需要緣份,你何苦讓自己,越陷越深別傻得用你的天真,去碰觸不安的靈魂,每一天只能痴痴的等愛一個人,別太認真,你受傷的眼神, ... 於 graffine.pixnet.net -

#4.我知道你很难过(伴唱)-微博音乐 - Weibo

我知道你很难过 (伴唱) ... 都看到这儿了,还不快关注我啊,魂淡! 粉丝:678万. +关注. 艺人: 蔡依林; 发行: 1999年09月25日 ... 於 weibo.com -

#5.我知道你很難過,不用為我難過 - 每日頭條

我知道你很難過 ,可是我卻不能幫到你什麼。既然如此,我又何必去說!不要去說我不在乎,更不要認為我的心裡沒有你。愛你怎麼捨得你痛,愛你怎麼能給你 ... 於 kknews.cc -

#6.我知道你很難過 - 華人百科

《我知道你很難過》是由胡如虹填詞,葉良俊譜曲,蔡依林演唱的一首歌曲。2014年8月1日劉珂亮相浙江衛視《中國好聲音》第三季第三期,選唱的是蔡依林經典曲目《我知道你 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#7.蔡依林- 我知道你很難過 - 畫個小圈,把心上鎖。 - 痞客邦

我知道你很難過 作詞:胡如虹作曲:葉良俊編曲:Keith Chen 我知道你很難過愛一個人需要緣份你何苦讓自己越陷越深別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂每一天只能痴痴. 於 white579.pixnet.net -

#8.胡彦斌- 我知道你很难过(Live) - 酷歌词

[00:00.00]胡彦斌- 我知道你很难过(Live) [00:01.23]原唱:蔡依林 [00:02.11]作词:胡如虹 [00:03.32]作曲:叶良俊 [00:04.38]编曲:彭飞 [00:05.20]制作人:胡彦斌 於 www.kugeci.com -

#9.Apple Music 上的蔡依林《我知道你很難過》

我知道你很難過. 蔡依林. 國語流行樂· 2013年. 更多蔡依林的作品. 追殺邱比特 · 蔡依林, Edward Chan, Charles Lee & 倪方來. 於 music.apple.com -

#10.Lyrics I Know You Are Sad (我知道你很難過; Wo Zhi Dao Ni ...

I Know You Are Sad (我知道你很難過; Wo Zhi Dao Ni Hen Nan Guo) Lyrics BY Jolin Tsai ALBUM Jolin 1019. Kanji. Romaji. English. 於 www.jpopasia.com -

#11.蔡依林—我知道你很难过- YouTube

蔡依林—我知道你很难过. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute ... 於 www.youtube.com -

#12.蔡依林〈我知道你很難過〉 - Dolphin Think

說實在的,蔡依林出道十年了,他這麼多歌裡面,我唯一喜歡,而且是真的很喜歡的,一直都只有那首〈我知道你很難過〉。… 於 jefferic.wordpress.com -

#13.蔡依林我知道你很難過Mp3 سمعها

فيديو 蔡依林Jolin Tsai「我知道你很難過+ 以後別做朋友」Official Live Video mp3 mp4 مدة الفيديو: 3:49. تحميل. 蔡依林—我知道你很难过. فيديو 蔡依林—我知道你很 ... 於 www.sm3ha.com -

#14.我知道你很難過歌詞蔡依林※ Mojim.com

我知道你很難過 作詞:胡如虹作曲:葉良俊愛一個人需要緣份你何苦讓自己越陷越深別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂每一天只能癡癡的等愛一個人別太認真你受傷的眼神令人 ... 於 mojim.com -

#15.蔡依林1019 我知道你很難過絕版CD 保存良好 - 蝦皮購物

蔡依林#絕版#CD #我知道你很難過#個人專輯#jolin #jolin蔡依林年輕的時候買的很少聽CD以後就珍藏在櫃子裡保存良好噢! 相似商品. 於 shopee.tw -

#16.我知道你很难过 - 歌谱简谱网

我知道你很难过. 艺术家/歌手: 蔡依林 点击:1000 图片可能经过缩放,另存可看到原图,在图片上点鼠标右键,选图片另存为,可以保存到你的电脑中. 我知道你很难过(七字 ... 於 www.jianpu.cn -

#17.我知道你很難過Lyrics

我知道你很難過 愛一個人 需要緣分 你何苦讓自己 越陷越深 別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂 每一天只能痴痴的等 愛一個人別太認真 你受傷的眼神令人心痛 沒有一個人 於 www.flashlyrics.com -

#18.我知道你很难过。WU ,HU。。。。 爱一个人需要缘份你何苦 ...

我知道你很难过 。WU ,HU。。。。 爱一个人需要缘份你何苦让自己越陷越深别傻得用你的天真去碰触不安的灵魂每. 游客 2021-6-22 0. 我知道你很难过。WU ,HU。 於 www.kaopan.net -

#19.我知道你很難過22歲- Explore

蔡依林Jolin Tsai「我知道你很難過+ 以後別做朋友」Official Live Video. https://youtu.be/7HtTH4fkQsA · 蔡依林Jolin Tsai… See more. 於 www.facebook.com -

#20.我知道你很难过- 蔡依林吉他弹唱谱

吉他弹唱谱蔡依林- 我知道你很难过. ... 傻得[D7]用你的天[Bm]真去碰触[Em]不安的灵[Am]魂每一[C]天只能痴痴的[D]等主歌B 爱[G]一个人别太认[C]真你[Am]受伤的眼神[D7] 令. 於 yoopu.me -

#21.我知道你很難過- 優惠推薦- 2021年10月 - 奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到4筆#我知道你很難過商品,其中包含了圖書/影音/文具等類型的#我知道你很難過商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#22.我知道你很難過...

你若問我 還會對愛情有所期待嗎? 是 我還是會. 好了 收起不愉快的. 讓我們一起舉杯敬愛情. Cheers! <<蔡依林- 我知道你很難過>>. 作詞:胡如虹/ 作曲:葉良俊 於 kikintw.pixnet.net -

#23.我知道你很難過-蔡依林@ LISA - 痞客邦

我知道你很難過我知道你很難過 愛一個人需要緣份你何苦讓自己越陷越深別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂每一天只能癡癡的等*愛一個人別太認真你受傷的 ... 於 loveinsky1215.pixnet.net -

#24.我知道你很難過 - 中文百科知識

《我知道你很難過》收錄於蔡依林的首張專輯《Jolin 1019》中,是由胡如虹填詞,葉良俊譜曲,蔡依林演唱的一首歌曲。 《我知道你很難過》背後隱藏著一個悲傷悽美的愛情 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#25.我知道你很難過- song by Jolin Tsai

Song. 我知道你很難過. Jolin Tsai. 1999. 4:24. Popular Albums by Jolin Tsai. Ugly Beauty. Album • 2018. 蔡依林Play世界巡迴演唱會(Live). Album • 2018. 於 open.spotify.com -

#26.明慧網2021年11月16日星期二全部文章

遇到個天災人禍,誠心的念誦「九字真言」,就能逢凶化吉,平安度過。 老張家的生意是真好,他對大法也很接受。我問他:「老張,知道你的生意為甚麼 ... 於 big5.minghui.org -

#27.我知道你很難過-歌詞-蔡依林 - myMusic

我知道你很難過 -歌詞-我知道你很難過愛一個人需要緣份你何苦讓自己越陷越深別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂每一天只能癡癡的等愛一個人別太認真你受傷的眼神令人心疼 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#28.過勞腦: 讓大腦一例一休、情緒排毒的8週正念計畫

記得告訴對方你的理解與包容,例如「我知道你在生氣,我知道你很難過,真抱歡讓你有這種威覺」。對方的白我防衛也會軟化,彼此對立的情況就扭轉了。 於 books.google.com.tw -

#29.蔡依林- 我知道你很難過| Lyrics

Lyrics| 蔡依林- 我知道你很難過| 愛一個人需要緣份你何苦讓自己越陷越深別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂每一天只能癡癡的等愛一個人別太認真你受傷的眼神令人心疼 ... 於 unotices.com -

#30.負二代富二代 - Google 圖書結果

把頭重新埋回他的胸口,她小聲地說:「我好像還沒跟你說,我原諒你了。」裴易行聽到了,雙臂抱她抱得更緊一些。「我知道你這些日子來一定很難過,我很抱歉。 於 books.google.com.tw -

#31.姚元浩66歲母親癌逝他曬懷念影片「媽我很想你」惹淚

姚元浩痛失母親,他難過在臉書寫下:「媽我很想你」。 ... 親愛的媽媽,謝謝你一直以來的辛苦,從我出生開始,你便犧牲了許多,我知道這幾年你也陪我 ... 於 www.chinatimes.com -

#32.我知道你很難過歌詞?

“我感到難過,不是因為你欺騙了我,而是因為我再也不能相信你了。” 5.我把情書留在櫃子裡我把照片留在影集裡我擅長留住美麗的東西可惜我留不住風也留 ... 於 www.juduo.cc -

#33.我知道你很难过Lyrics download 歌词下载,蔡依林 - MusicEnc

我知道你很难过 lyrics,我知道你很难过Lyrics 歌词我知道你很难过(I Know You're Feeling Blue) - 蔡依林(Jolin Tsai),词:胡如虹,曲:叶良俊[00:... 於 www.musicenc.com -

#34.就是在希臘員工旅遊? 像哲人一樣討論人生、認識自己的心靈 ...

這一席對話好像點燃了我心中的某些東西,當下我說不清是什麼,不過我知道它會一直在那裡。 像這樣一不小心就聊得很深入的時刻,在這趟旅行中有太多太多了 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#35.蔡依林- 「我知道你很難過+ 以後別做朋友」Official Live Video

蔡依林- 「我知道你很難過+ 以後別做朋友」Official Live Video. We found out it is 「我知道你很難 ... 於 www.edityouraudio.com -

#36.我知道你很难过歌词- 胡彦斌 - 365音乐网

我知道你很难过 (Live) - 胡彦斌原唱:蔡依林词:胡如虹曲:叶良俊编曲:彭飞制作人:胡彦斌音乐总监:刘卓音响总监:金少刚吉他:金天/崔万平/高恭鹏键盘:孙梦迪/ ... 於 www.yue365.com -

#37.22年了!Jolin蔡依林感謝歌迷不離不棄,「誤闖入我生命中的 ...

還記得〈我知道你很難過〉這首情歌嗎?「Jolin」蔡依林今天在社群發布演唱會演唱〈我知道你很難過+以後別做朋友〉的精彩片段,除了紀念這首經典情歌 ... 於 www.vogue.com.tw -

#38.蔡依林- 我知道你很难过| Chords Haven

C/E Fmaj7 G G/F Em Am7 Am7/G * 我知道你很难过感情的付出不是真心就会有结果 F Em Am7 Dm7 G 别问怎么做爱才能长久这道理有一天你会懂 C/E Fmaj7 G G/F Em A ... 於 chords-haven.blogspot.com -

#39.李佩玲我知道你很难过歌词

我知道你很难过 -李佩玲原唱:蔡依林词:胡如虹曲:叶良俊爱一个人需要缘份你何苦让自己越陷越深别傻得用你的天真去碰触不安的灵魂每一天只能痴痴的等 ... 於 www.lrcku.com -

#40.【选手片段】李佩玲《我知道你很难过》《中国新歌声》第12期 ...

【选手片段】李佩玲《我知道你很难过》《中国新歌声》第12期SING!CHINA EP.12 20160930 [浙江卫视官方超清1080P ... 於 www.youtube.com -

#41.巴黎愛情 - Google 圖書結果

你總說你懂得我,但我和你在一起,真的很難過。不光是你,還有......” “我知道你找完我的茬兒以後你接下來又要說什麼。你別想又扯出紀然來,好像他是我們之間多大的一個 ... 於 books.google.com.tw -

#42.#Cover 我知道你很難過| 音樂板| Meteor 學生社群

#Cover 我知道你很難過. 2021/1/29 06:27. 嗨哈摟大家感情的付出不是真心就會有結果多情的人注定傷的比較久我很喜歡胡彥斌的版本聽了是會哭的那種失戀嗎不是吧只是特別 ... 於 meteor.today -

#43.我知道你很難過~(歌詞)@我很快樂呢!【 】|PChome 個人新聞台

我知道你很難過 ~(歌詞). 推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台. 愛一個人需要緣份你何苦讓自己 越陷越深別傻得用你的天真 去碰觸不安的靈魂每一天只能痴痴的等 於 mypaper.pchome.com.tw -

#44.20年前唱《我知道你很難過》的蔡依林,竟成了金曲30的遮羞布

提名名單公布時,收到很多私信,問為啥我不寫寫呀。得獎與否,微觀是各家粉絲的嘴炮 ... 20年前唱《我知道你很難過》的蔡依林,竟成了金曲30的遮羞布. 於 read01.com -

#45.我知道你很难过wo zhi dao ni hen nan guo

你又何苦逼自己 面对伤痕. Ni you he ku bi zi ji mian dui shang hen 我知道你很难过. Wo zhi dao ni hen nan guo 感情的付出 不是真心就会有结果. 於 chinese-pinyin-lyric.blogspot.com -

#46.那個總是叫我「三八兄弟」的應元兄

剛知道應元兄過世,我很難過,在捷運站剛好碰到一位媒體超級美女,我一時情緒,就跟她說了:「我們年輕的時候,民進黨哪裡有在同志喪禮啊,都嘛婚禮和 ... 於 www.upmedia.mg -

#47.[吉他譜] 我知道你很難過- 蔡依林 - 91譜

你從沒看過的即時轉調樂譜,為數眾多的樂譜配上極簡顯的排版,喜歡彈唱的你怎能不知道? ... 樂譜首頁 > 蔡依林 > 我知道你很難過. Key: Capo/Play:. 於 www.91pu.com.tw -

#48.我知道你很難過:創作背景,歌曲歌詞,歌曲鑑賞,翻唱版本

《我知道你很難過》收錄於蔡依林的首張專輯《Jolin 1019》中,是由胡如虹填詞,葉良俊譜曲,蔡依林演唱的一首歌曲。 《我知道你很難過》背後隱藏著一個悲傷悽美的愛情 ... 於 www.newton.com.tw -

#49.02. 我知道你很難過I know you're feeling blue

我知道你很難過 感情的付出不是真心就會有結果別問怎麼做愛才能長久這道理有一天你會懂我知道你很難過昨天是戀人今天說分手就分手別問你的痛要怎麼解脫 ... 於 jolinjenerationblog.wordpress.com -

#50.我知道你很難過-Jolin - B5 留言 | Dcard

我知道你很難過 -Jolin. 上一秒說愛我,下一秒說分手,愛情永遠是最難的課題,傷過之後如何再相信愛情,歌詞:愛一個人需要緣份,你何苦讓自己越陷越深,別傻得用你的 ... 於 www.dcard.tw -

#51.我知道你很難過 - Guitarians.com 結他譜Chord譜吉他譜

我知道你很難過 Chord譜結他譜吉他譜簡譜。主唱蔡依林愛(一)個人需(要)緣份( )你(何)苦讓自己( ) 越陷( )越深(別)傻得(用)你的天真( ) 於 zh-tw.guitarians.com -

#52.分手|好的前任就該像死掉一樣不必勉強祝福只需:已讀不回!

對前任最好的告別,是你過得好與不好都不必讓我知道。愛過就夠了,餘生就算了。這一世的緣分已盡,我很好,你隨意。 勿擾。 同 ... 於 www.hk01.com -

#53.#我知道你很難過hashtag on Instagram • Photos and Videos

2168 Posts - See Instagram photos and videos from '我知道你很難過' hashtag. 於 www.instagram.com -

#54.我知道你很難過- 蔡依林- 吉他谱 - Chord4

我知道你很難過 感情的付出不是真心就會有結果F Em Am7 Dm7 G 別問怎麼做愛才能長久這道理有一天你會懂C/E Fmaj7 G G/F ...蔡依林,我知道你很難過吉他 ... 於 chord4.com -

#55.我知道你很难过| PDF - Scribd

我知道你很难过. 00:58 愛一個人需要緣份. 你何苦讓自己越陷越深 1:14 別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂每一天只能癡癡的等. 1:30 愛一個人別太認真. 於 id.scribd.com -

#56.我知道你很难过歌词_孙伯纶

我知道你很难过 爱一个人需要缘份你何苦让自己越陷越深别傻得用你的天真去碰触不安的灵魂你又何苦痴痴的等爱一个人别太认真你受伤的眼神令人心疼没有 ... 於 www.sogeci.net -

#57.為什麼去上班總是覺得超累?不是因為你做很多事

之柔工作能力不錯,卡了個中階主管的位子,最近公司業務量大增,工作量直線上升,加上主管盯得緊,日子變得很難過,之柔開始跟其他部門的同事抱怨:. 於 www.cheers.com.tw -

#58.我知道你很難過音圓歌曲查詢 - 台灣點歌王

音圓-提供最新最完整台語新歌速遞我知道你很難過歌單,歌號及歌詞查詢,線上聽歌,MV播放。 於 song.corp.com.tw -

#59.蔡依林= Jolin – 我知道你很難過(1999, CD) - Discogs

View credits, reviews, tracks and shop for the 1999 CD release of "我知道你很難過" on Discogs. 於 www.discogs.com -

#60.[寶寶] 兩歲七個月女生生氣打人

4 F →hsinn: 說我很生氣,你打我我很痛、我不喜歡這樣,請你跟 11/16 13:15 ... 18 F →miloge12: 跟他說我知道你想的跟媽媽玩,但是打人是不可以的 ... 於 ptthito.com -

#61.越容易傷害彼此?愛,不會無故消失,你們需要有路走進彼此心裡

「謝謝你願意告訴我,我都不知道你一直以來都在妥協,讓你難過我也很遺憾。」 「聽到你其實很難忍受我有時候的壞脾氣,但你這幾年你卻依然陪在我身邊, ... 於 womany.net -

#62.女大生被包養「每月2萬」 乾爹身分曝光她崩潰:這很不道德

... 原來乾爹竟是閨密的爸爸,且對方深怕東窗事發,現在堅持要跟她分手,讓她極度無法接受,並難過地說:「我知道這樣很不道德,但我真的不想放手。」 於 news.ebc.net.tw -

#63.蔡依林我知道你很難過的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於蔡依林我知道你很難過的文章討論內容: songlyrics 的蔡依林我知道你很難過歌詞. 於 www.pixnet.net -

#64.我知道你很難過 - 微風小說網

《我知道你很難過》由六零編寫的一本值得細品的都市言情小說,微風小說網網提供我知道你很難過黃金屋,伊利免費全文閱讀,第一時間更新我知道你很難過 ... 於 m.wfxs.tw -

#65.宋同學好暖!醒來第一句話「媽媽我愛你,不要難過」 - Tvbs新聞

宋同學媽媽:「他還很擔心我會因為他,這樣而過度傷心可能會體力不支,因為他非常知道我身體狀況。」 圖/TVBS 宋同學好暖!醒來第一句話「媽媽 圖/TVBS. 於 news.tvbs.com.tw -

#66.[問安] 我知道你很難過 - PTT Web

[問安]我知道你很難過@wanted,共有6則留言,6人參與討論,4推0噓2→, 晚安汪踢晚安台中https://i.imgur.com/j8kp9Ih.jpg. 於 pttweb.tw -

#67.[情報] 光洋科獨立董事不獨立? - stock

17 [創作] 我知道你很難過(韭lin). 19 stock 2021-11-16 15:28. 41 [情報] 110年11月16日三大法人買賣金額統計表. 58 stock 2021-11-16 15:26. 於 pttcareer.com -

#68.我知道你很難過- 维基百科,自由的百科全书

《我知道你很難過》(英語:I Know You're Feeling Blue)是臺灣歌手蔡依林的一首歌曲,收錄在蔡依林的首張錄音室專輯《1019》。該歌曲由音樂人胡如虹和葉良俊共同 ... 於 zh.wikipedia.org -

#69.表達性藝術治療15講: 悲傷諮商之良藥 - 第 372 頁 - Google 圖書結果

沒有在身邊看著你走(自責)......。主角: (臺語)你把我生這樣,我也是對你很抱歉(愧疚)......媽(輔角):(臺語)我知道。主角: (國語)我也知道你很難過,可是在我對你的 ... 於 books.google.com.tw -

#70.NBA》太陽老闆遭爆料噁心行徑妻子發訊疑「警告」前員工

《ESPN》也獲得了這些訊息,一則訊息寫道:「這是佩妮薩佛,我知道你跟薩 ... 到的訊息為:「我對你說出那些關於我丈夫的不正確訊息感到非常難過,你 ... 於 sports.ltn.com.tw -

#71.【KTV】蔡依林-我知道你很难过&以后别做朋友[LIVE]【瑞声】

【KTV】蔡依林-我知道你很难过&以后别做朋友[LIVE]【瑞声】. 471播放 · 总弹幕数02021-07-22 09:03:28 ... 於 www.bilibili.com -

#72.我知道你很難過Instagram posts - Gramhir

嗨,這裡是Sean和Dufull。 您現在收聽的是One Small People小藝人。 - #光棍節將至,你們這群單身狗,打算怎麼過? 無論是#分手到#母胎單,遇到#渣男 ... 於 gramhir.com -

#73.蔡依林- 我知道你很難過Lyrics - lyrnow.com

蔡依林- 我知道你很難過| 愛一個人需要緣份你何苦讓自己越陷越深別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂每一天只能癡癡的等愛一個人別太認真你受傷的眼神令 ... 於 lyrnow.com -

#74.我知道你很难过-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

使用Reverso Context: 半小时-我知道你很难过,在中文-英语情境中翻译"我知道你很难过" 於 context.reverso.net -

#75.高敏感是種天賦3:不在乎的你,很受傷的我,14堂走出委屈的心理練習

實話雖然會傷人,但如果你想聽,可以試著這樣說:「我真的很想知道你的看法。別怕我難過,我寧可聽真話也不要一無所知地晃來晃去或是胡思亂想,其實事情根本沒有那麼糟糕。 於 books.google.com.tw -

#76.〈我知道你很難過〉:因921大地震偶然改變蔡依林一生的歌曲

〈我知道你很難過〉詞意原為安慰失戀好友,卻意外符合受創人們的心情。其實,這首歌原本是寫給那英的。作詞人胡如虹回憶,〈我知道你很難過〉是她與作曲者 ... 於 www.thenewslens.com -

#77.【討論】Reddit熱議:為什麼拳頭不大改新手教學來貼合新手?

這個問題),這讓我感到很難過,他們並沒辦法跟我們一起享受遊戲。 ... 我知道更改教學系統和功能很困難。 ... 但要快速理解這遊戲在幹嘛真的很難. 於 forum.gamer.com.tw -

#78.我知道你很难过(完整版)-蔡依林钢琴谱

我知道你很难过 (完整版)-蔡依林. 调性:c | 演奏难度:. 速度:-- | 拍号:--. 艺术家:未知. 1; 2; 3; 4. 详情. 我知道你很难过(完整版)-蔡依林. 於 wap.hqgq.com -

#79.我知道你很难过歌谱简谱

我知道你很难过. 记谱/传谱: 爱好者. 相关歌谱. [歌谱] 我知道你很难过蔡依林 蔡依林 (1P 600x789 ); [钢琴谱] 我知道你很难过 蔡依林 (4P 565x787 ); [歌谱] 我知道你 ... 於 www.jianpuw.com -

#80.Wo Zhi Dao Ni Hen Nan Guo 我知道你很难过Lyrics 歌詞With ...

Chinese Song Name: Wo Zhi Dao Ni Hen Nan Guo 我知道你很难过English Tranlation Name: I Know You Are Sad Chinese Singer: Cai Yi Lin ... 於 www.echinesesong.com -

#81.我知道你很难过歌词_刘珂歌词搜索 - 歌词大全

我知道你很难过 演唱:刘珂作词:胡如虹作曲:叶良俊 爱一个人需要缘份你何苦让自己越陷越深别傻得用你的天真去碰触不安的灵魂 每一天只能痴痴的等爱一个人别太认真你 ... 於 geci.d777.com -

#82.Pinyin Lyrics Jolin Tsai (蔡依林) - 我知道你很難過/ 天空(Wo Zhi ...

Title: 我知道你很難過/ 天空(Wo Zhi Dao Ni Hen Nan Guo) (Play World Tour Live). 我知道你很難過. Wo zhidao ni hen nanguo 愛一個人需要緣份 於 jspinyin.net -

#83.蔡依林我知道你很難過@ 人生是為了完整而非完美

歌詞===我知道你很難過作詞:胡如虹作曲:葉良俊我知道你很難過愛一個人需要緣份你何苦讓自己越陷越深別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂每一天只能痴痴的等愛一個人別 ... 於 maplecloudsea.pixnet.net -

#84.我知道你很難過- 佚名 - Shazam

聆聽佚名被Shazam 過99 次的我知道你很難過. ... 播放完整歌曲. 連線至Apple Music。登入或免費試用3 個月。 音樂影片. 我的心好難過. Jolin Tsai 熱門歌曲. 於 www.shazam.com -

#85.thread:[分享] 蔡依林- 我知道你很難過&以後別做朋友- Jolin

上頁 下頁› 最新. 9. [分享] 蔡依林- 我知道你很難過&以後別做朋友. ericweek. ⋯. 搜尋同標題文章 · 搜尋看板內ericweek 的文章. 7/20. 於 www.ptt.cc -

#86.我知道你很难过 - 搜狗百科

《我知道你很难过》是华语天后蔡依林(JOLIN TSAI)的第一张国语专辑《JOLIN 1019》的主打歌曲,由胡如虹作词,叶良俊作曲,环球唱片公司于1999年录制发售,这首歌曲也是 ... 於 baike.sogou.com -

#87.[分享] 蔡依林- 我知道你很難過&以後別做朋友

[分享] 蔡依林- 我知道你很難過&以後別做朋友. 看板 Jolin. 作者 ericweek. 時間 2021-07-20 19:05:20. 留言 14則留言,11人參與討論. 推噓 9 ( 9推 0噓 5→ ). 於 pttent.com -

#88.我知道你很難過》的歌詞

《我不難過》歌詞,《我知道你很難過》的歌詞,1樓假面歌曲《我不難過》,由孫燕姿演唱,楊明學作詞,李思菘作曲,收錄在孫燕姿《未完成》 裡, ... 於 www.bees.pub -

#89.我知道你很難過—蔡依林| OUR CHANNEL COVER #82

多情的人注定傷得比較久。演唱:陳華原唱:蔡依林編曲/混音/錄音:言奕攝影/影片剪輯:李歐封面設計:李歐手寫字:呂浩 ... 於 www.youtube.com -

#90.第一張(首張)專輯1019 <我知道你很難過> + THE ROSE 單曲

你在找的蔡依林Jolin - 第一張(首張)專輯1019 <我知道你很難過> + THE ROSE 單曲就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#91.蔡依林Chord譜和弦譜- 李佩玲-《我知道你很難過》原唱 - 隨意窩

我知道你很難過 感情的付出不是真心就會有結果 別問怎麼做愛才能長久 這道理有一天你會懂 我知道你很難過 昨天是戀人今天說分手就分手 別問你的痛要怎麼解脫 於 blog.xuite.net -

#92.蔡依林(Jolin Tsai) - 我知道你很難過(I Know You Are Sad)

更多最新資訊請上【愛在依林520】蔡依林Facebook粉絲團http://www.facebook.com/JolinLove520 依 ... 於 www.dailymotion.com -

#93.蔡依林-我知道你很難過 - 幸福 在心裡成長

蔡依林-我知道你很難過我知道你很難過愛一個人需要緣份你何苦讓自己越陷越深別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂每一天只能痴痴的等愛一個人別太認真你 ... 於 t7960358.pixnet.net -

#94.我知道你很難過_百度百科

《我知道你很難過》收錄於1999年蔡依林的首張專輯《Jolin 1019》中,是由胡如虹填詞,葉良俊譜曲,蔡依林演唱的一首歌曲。 於 baike.baidu.hk -

#95.我知道你很難過孫伯綸歌詞

國音超我知道你很難過演唱:孫伯綸TRC-by:艾藝楠我知道你很難過愛一個人需要緣份你何苦讓自己越陷越深別傻得用你的天真去碰觸不安的靈魂你又何苦痴痴的等愛一個人別太 ... 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#96.蔡依林Jolin Tsai「我知道你很難過+ 以後別做朋友」Official ...

訂閱蔡依林頻道: https://sonymusic.pse.is/jolin - 2021 Ugly Beauty World Tour 我知 ... 於 www.mti.edu.eg -

#97.Lyrics: 我知道你很难过-… 胡彥斌 - Smule

我知道你很难过 - 胡彦斌梦想的声音3 我知道你很難過by 胡彥斌- Karaoke Lyrics on Smule. | Smule Social Singing Karaoke app. 於 www.smule.com