我的少女時代劉德華的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JuSungChul寫的 永遠的哥哥張國榮 和JuSungChul的 永遠的哥哥張國榮(博客來獨家PET雋永珍藏卡組)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我的少女時代言承旭也說明:宋芸樺、王大陸、Dewi簡言承旭在電影《我的少女時代》客串成人版男主角「徐太宇」,和他私交甚篤的導演陳玉珊透露,當初在一次感性的晚餐聚會後,她 ...

這兩本書分別來自尖端 和尖端所出版 。

世新大學 公共關係暨廣告學研究所(含碩專班) 許安琪所指導 廖昱涵的 台流1.0:初探台灣流行音樂之產製趨勢 (2018),提出我的少女時代劉德華關鍵因素是什麼,來自於台流、台灣流行音樂、台灣流行音樂產製。

而第二篇論文國立中興大學 台灣文學與跨國文化研究所 陳國偉所指導 林枋俞的 2010年代臺灣電影中的懷舊想像 (2018),提出因為有 懷舊、想像、九○年代、台灣電影、流行文化的重點而找出了 我的少女時代劉德華的解答。

最後網站天王劉德華特別演出《我的少女時代》星光閃破表 - 奇摩新聞則補充:電影《我的少女時代》由金馬獎得主葉如芬監製,優質偶像劇《命中注定我愛你》、《蘭陵王》王牌總監製陳玉珊首執導演筒,集結影壇新星《等一個人咖啡》 ...

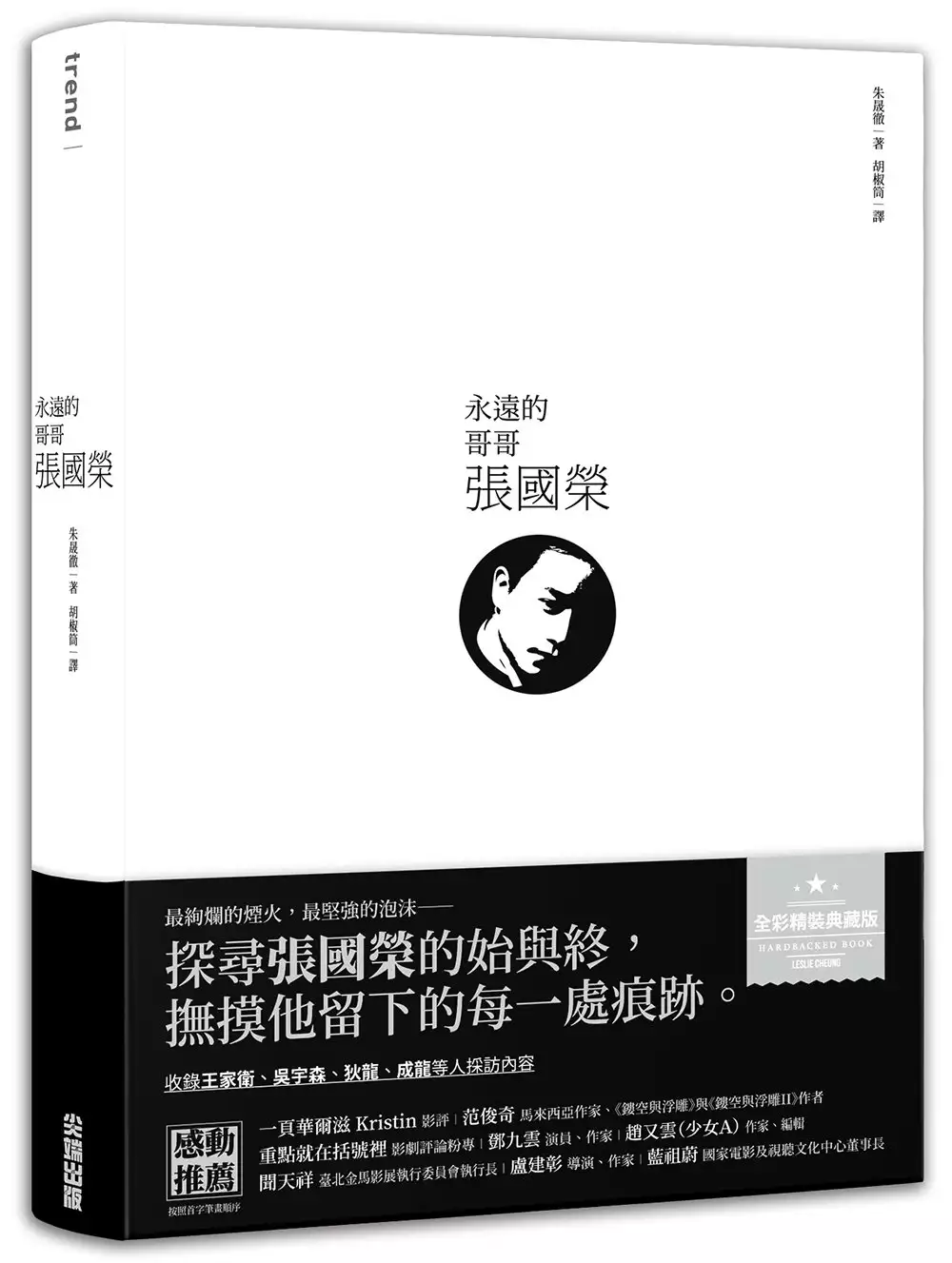

永遠的哥哥張國榮

為了解決我的少女時代劉德華 的問題,作者JuSungChul 這樣論述:

★全彩精裝典藏版!韓國yes24網路書店讀者近滿分好評! ★收錄逾200張珍貴照片及王家衛、吳宇森、狄龍、譚家明等人之採訪內容。 ★知名電影記者朱晟徹,以電影與張國榮曾合作之人員一同緬懷傳奇巨星張國榮。 最絢爛的煙火,最堅強的泡沫── 永遠的哥哥,張國榮。 ▍多希望幕永不落下──探尋張國榮的始與終,撫摸他留下的每一處痕跡。 「張國榮走後,香港電影圈從正方形變成了三角形。」──吳宇森導演 2003年4月1日,香港電影失去了重要的一部分; 他的離世,象徵著一個時代的落幕。 張國榮(1956年9月12日-2003年4月1日)為香港

流行音樂界和影壇的傳奇巨星及標誌性人物,亦為華人流行文化中最具影響力的人物之一。身兼歌手、作曲家、作詞家、演員與導演等身分的張國榮,為演藝圈多棲發展且最具代表性的藝人之一,他於藝術領域的卓越成就為華人世界帶來深遠且強大的影響,於2010年獲選為CNN「過去五十年聞名全球的五大指標音樂人」與「史上最偉大的25位亞洲演員」。 熱愛且孰悉香港電影的韓國知名電影記者朱晟徹,將從業逾20年間數十次訪港追尋張國榮足跡的珍貴資訊、曾與張國榮合作且關係密切的相關人員訪談,與張國榮的音樂、電影作品交織並串起張國榮的一生。作者在此過程中「學會了如何道再見」,完成此部對哥哥張國榮的致敬之作。本書透過12個關鍵

字帶領讀者重返80年代,追憶張國榮的生活、愛情、電影、歌曲,以及種種幕後鮮少人知的細節。 ▍追憶「永遠的哥哥,張國榮」,他們說── 吳宇森導演: 「在《英雄本色2》裡可以看見子傑的葬禮和畫的遺照。雖然不是照片,但當時的張國榮看到自己的遺照是什麼心情呢?這麼多年過去了,每次想起那時候,我都覺得很對不起他。」 李仁港導演: 「我原本是一個偏好快剪輯的人,但張國榮是那種靜靜地看著,也會覺得很美好的人。所以我沒分鏡,就讓鏡頭一直跟隨著他。」 譚家明導演: 「剪輯《阿飛正傳》時,我徹底被張國榮的演技震懾住了。我似乎明白了為什麼王家衛會被他迷住。」 狄龍: 「

過去從來沒有人誇獎過我的演技,但大家在看過《英雄本色》之後,都對我的演技給予了好評。這都要歸功於國榮。」 成龍: 「哀而不悲,張國榮在我面前一直都是個笑容滿面的弟弟。」 名人推薦 【眾多名人懷念推薦】 一頁華爾滋 Kristin(影評) 范俊奇(馬來西亞作家、《鏤空與浮雕》與《鏤空與浮雕II》作者) 重點就在括號裡(影劇評論粉專) 鄧九雲(演員、作家) 趙又萱(少女A)(作家、編輯) 聞天祥(臺北金馬影展執行委員會執行長) 盧建彰(導演、作家) 藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長) 【眾多國際好評推薦】 「我沒有重複寫同一個人的

習慣——特別是被我鏤空與浮雕過的那些人。我總是覺得,既然鏤空的是他們的歲月與經歷,浮雕的是他們的風華與滄桑,一次,其實已經太足夠。但張國榮恐怕是個例外。不論自己重新再寫,抑或別人用心在寫,讀到Leslie,都是一種沈重的安慰——雖然我一度懷疑,他的離去,多少帶著賭氣的成分。讀韓國電影記者朱晟徹寫張國榮,讀到的是他的誠懇與恭敬,循著張國榮活過的軌跡,一一尋訪,細細緬懷,讓張國榮在日漸沒落的香港,驕縱而自負地,再encore一次。」──范俊奇(馬來西亞作家、《鏤空與浮雕》與《鏤空與浮雕II》作者)。 「轉眼十年,張國榮與詹姆斯.狄恩(James Dean)一起成為了象徵永恆青春的代名詞。假使

帶領我們回憶張國榮的人是朱晟徹,那便大可放心地跟隨他,我欣然地與他一起踏上這場追憶張國榮的旅程。」── 柳承完 《柏林諜變》電影導演 「即使時隔多年,張國榮和香港似乎依然存在於我們的心中。朱晟徹如考古學家般探訪了那些街頭小巷,小心翼翼地清去記憶的灰塵,向我們展示出一層層仍舊牽動人心的思念之情。」── 卞英朱 《火車》電影導演 「對於一遍又一遍觀看《英雄本色》長大的我而言,張國榮就是香港電影。香港電影專家朱晟徹四處奔走收集資料,帶我們回顧張國榮過去的時光。想你,張國榮。」── 李勇周 《初戀築夢101》電影導演 「本書中常常會看到私人的情感,以及聞所未聞過的故事。只有真心喜愛香

港電影的人才能呼喚出那些電影的名字,因而可以感受到那份「暫時忘卻」且「剛剛找回」的愛。」── 鄭成日 韓國影評人、《黑色咖啡館》電影導演 「當我輕聲呼喚張國榮這三個字的瞬間,十幾歲時不懂事且令人難為情的回憶便湧上心頭。他吃過的巧克力、風度翩翩的瀏海、穿著內衣站在電風扇前跳舞的小房間,以及身披長長的大衣走過燈光斑駁的夜路,回憶起的一切都讓我心痛。永遠不會老去的他封存了我十幾歲時的記憶。」── 李允正 《咖啡王子1號店》PD 「回首過去沉迷於香港電影的日子,我和朱晟徹都覺得自己欠了香港電影很多東西,心情也莫名地感傷了起來。他的文字就像在與好朋友聊天一樣,會讓人下意識地頻頻點頭,並喃喃自

語道:『對喔、沒錯、是啊、就是這樣。』」── 金慶珠 詩人、劇作家

我的少女時代劉德華進入發燒排行的影片

本來說破四億票房才有劉德華!

沒想到票房累積到3億7000萬的《我的少女時代》,

就請到華神來台獻聲。

華神說:「他想要五億(票房)哦!」

#我的少女時代 #劉德華 #華神 #王大陸 #徐太宇 #票房

【訂閱Youtube頻道】

噪咖EBCbuzz ►► http://bit.ly/1d923MR

【噪咖強打精選】

生活這麼過►► http://bit.ly/1TwsEn7

魯蛇辦公室►► http://bit.ly/1CA8S5K

進擊的血型►►http://bit.ly/1L1prL2

噪咖自製動畫►►http://bit.ly/1L1nSfU

【按讚Facebook粉絲頁】

噪咖EBCbuzz►► http://on.fb.me/1eevkXo

【噪咖EBCBuzz】

最幽默有趣的生活娛樂內容都在這►►http://www.ebcbuzz.com/

台流1.0:初探台灣流行音樂之產製趨勢

為了解決我的少女時代劉德華 的問題,作者廖昱涵 這樣論述:

過去台灣流行音樂是大中華地區市場中的重要指標,許多歌手從新加坡、馬來西亞、香港和大陸相繼來台發片,隨著全球開放,受到市場環境變動下網路興起、實體唱片式微,臺灣流行音樂工業產業逐漸黯淡,但即便面對科技媒介的迅速發展,數位串流平台興盛,造成多數歌手逐漸將重心轉往演唱會,台灣仍擁有完整的產業鏈,與能接受多元性質音樂的閱聽眾,此外近年來台灣歌手也紛紛受邀至大陸、新馬等地區擔任選秀節目評審導師等等現象,說明了台灣在華語市場依舊存有影響力。 因此本研究探討台灣歷經哈日、韓流下,流行音樂產業中是否有「台流」的現象及其發展為何,以及台灣流行音樂產製模式的轉變,透過七位音樂相關產業的專業人士之深

度訪談法。歸結三點結論∶一、台流風潮確實存在,但並未以台流名稱正名乎,如韓流一般。二、在台灣流行音樂產製模式中,音樂的主導權出現三階段的轉變(唱片公司-經紀人-藝人)。三、台灣流行音樂目前受內外因素的影響,故僅在華語市場流動。

永遠的哥哥張國榮(博客來獨家PET雋永珍藏卡組)

為了解決我的少女時代劉德華 的問題,作者JuSungChul 這樣論述:

★全彩精裝典藏版!韓國yes24網路書店讀者近滿分好評! ★收錄逾200張珍貴照片及王家衛、吳宇森、狄龍、譚家明等人之採訪內容。 ★知名電影記者朱晟徹,以電影與張國榮曾合作之人員一同緬懷傳奇巨星張國榮。 最絢爛的煙火,最堅強的泡沫── 永遠的哥哥,張國榮。 ▍多希望幕永不落下──探尋張國榮的始與終,撫摸他留下的每一處痕跡。 「張國榮走後,香港電影圈從正方形變成了三角形。」──吳宇森導演 2003年4月1日,香港電影失去了重要的一部分; 他的離世,象徵著一個時代的落幕。 張國榮(1956年9月12日-2003年4月1日)為香港

流行音樂界和影壇的傳奇巨星及標誌性人物,亦為華人流行文化中最具影響力的人物之一。身兼歌手、作曲家、作詞家、演員與導演等身分的張國榮,為演藝圈多棲發展且最具代表性的藝人之一,他於藝術領域的卓越成就為華人世界帶來深遠且強大的影響,於2010年獲選為CNN「過去五十年聞名全球的五大指標音樂人」與「史上最偉大的25位亞洲演員」。 熱愛且孰悉香港電影的韓國知名電影記者朱晟徹,將從業逾20年間數十次訪港追尋張國榮足跡的珍貴資訊、曾與張國榮合作且關係密切的相關人員訪談,與張國榮的音樂、電影作品交織並串起張國榮的一生。作者在此過程中「學會了如何道再見」,完成此部對哥哥張國榮的致敬之作。本書透過12個關鍵

字帶領讀者重返80年代,追憶張國榮的生活、愛情、電影、歌曲,以及種種幕後鮮少人知的細節。 ▍追憶「永遠的哥哥,張國榮」,他們說── 吳宇森導演: 「在《英雄本色2》裡可以看見子傑的葬禮和畫的遺照。雖然不是照片,但當時的張國榮看到自己的遺照是什麼心情呢?這麼多年過去了,每次想起那時候,我都覺得很對不起他。」 李仁港導演: 「我原本是一個偏好快剪輯的人,但張國榮是那種靜靜地看著,也會覺得很美好的人。所以我沒分鏡,就讓鏡頭一直跟隨著他。」 譚家明導演: 「剪輯《阿飛正傳》時,我徹底被張國榮的演技震懾住了。我似乎明白了為什麼王家衛會被他迷住。」 狄龍: 「

過去從來沒有人誇獎過我的演技,但大家在看過《英雄本色》之後,都對我的演技給予了好評。這都要歸功於國榮。」 成龍: 「哀而不悲,張國榮在我面前一直都是個笑容滿面的弟弟。」 眾多國際好評推薦 「我沒有重複寫同一個人的習慣——特別是被我鏤空與浮雕過的那些人。我總是覺得,既然鏤空的是他們的歲月與經歷,浮雕的是他們的風華與滄桑,一次,其實已經太足夠。但張國榮恐怕是個例外。不論自己重新再寫,抑或別人用心在寫,讀到Leslie,都是一種沈重的安慰——雖然我一度懷疑,他的離去,多少帶著賭氣的成分。讀韓國電影記者朱晟徹寫張國榮,讀到的是他的誠懇與恭敬,循著張國榮活過的軌跡,一一尋訪,細細緬懷,

讓張國榮在日漸沒落的香港,驕縱而自負地,再encore一次。」──范俊奇(馬來西亞作家、《鏤空與浮雕》與《鏤空與浮雕II》作者)。 「轉眼十年,張國榮與詹姆斯.狄恩(James Dean)一起成為了象徵永恆青春的代名詞。假使帶領我們回憶張國榮的人是朱晟徹,那便大可放心地跟隨他,我欣然地與他一起踏上這場追憶張國榮的旅程。」── 柳承完 《柏林諜變》電影導演 「即使時隔多年,張國榮和香港似乎依然存在於我們的心中。朱晟徹如考古學家般探訪了那些街頭小巷,小心翼翼地清去記憶的灰塵,向我們展示出一層層仍舊牽動人心的思念之情。」── 卞英朱 《火車》電影導演 「對於一遍又一遍觀看《英雄本色

》長大的我而言,張國榮就是香港電影。香港電影專家朱晟徹四處奔走收集資料,帶我們回顧張國榮過去的時光。想你,張國榮。」── 李勇周 《初戀築夢101》電影導演 「本書中常常會看到私人的情感,以及聞所未聞過的故事。只有真心喜愛香港電影的人才能呼喚出那些電影的名字,因而可以感受到那份「暫時忘卻」且「剛剛找回」的愛。」── 鄭成日 韓國影評人、《黑色咖啡館》電影導演 「當我輕聲呼喚張國榮這三個字的瞬間,十幾歲時不懂事且令人難為情的回憶便湧上心頭。他吃過的巧克力、風度翩翩的瀏海、穿著內衣站在電風扇前跳舞的小房間,以及身披長長的大衣走過燈光斑駁的夜路,回憶起的一切都讓我心痛。永遠不會老去的他封

存了我十幾歲時的記憶。」── 李允正 《咖啡王子1號店》PD 「回首過去沉迷於香港電影的日子,我和朱晟徹都覺得自己欠了香港電影很多東西,心情也莫名地感傷了起來。他的文字就像在與好朋友聊天一樣,會讓人下意識地頻頻點頭,並喃喃自語道:『對喔、沒錯、是啊、就是這樣。』」── 金慶珠 詩人、劇作家 眾多名人懷念推薦 一頁華爾滋 Kristin(影評) 范俊奇(馬來西亞作家、《鏤空與浮雕》與《鏤空與浮雕II》作者) 重點就在括號裡(影劇評論粉專) 鄧九雲(演員、作家) 趙又雲(少女A)(作家、編輯) 聞天祥(臺北金馬影展執行委員會執行長) 盧建彰(導演、作家)

藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長)

2010年代臺灣電影中的懷舊想像

為了解決我的少女時代劉德華 的問題,作者林枋俞 這樣論述:

從2011年的《那些年,我們一起追的女孩》之後,兩岸三地便掀起一陣懷舊熱潮,每年都會有幾部懷舊題材的電影產製。然而懷舊電影除了曾經歷過相同年代的觀眾為客群之外,又是為什麼能夠吸引不同年代,甚至不同地區的觀眾? 本論文以《那些年,我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《幸福路上》三部台灣電影為例,透過分析三部電影中的懷舊手法,討論電影是如何跨越地域與時空與觀眾產生連結,並進一步思考懷舊於電影中的意義,以及懷舊題材電影為什麼要「回到那個年代」來說故事。也希望當現在社會大眾多半將懷舊視為行銷手法時,能夠提供其他非商業考量的、不同的文本解讀方式。

想知道我的少女時代劉德華更多一定要看下面主題

我的少女時代劉德華的網路口碑排行榜

-

#1.超有共鳴!《我的少女時代》6個命定場景,讓人看了又初戀

B.B.CALL,最夯的偶像就是小虎隊與劉德華,大家會為了喜歡偶像,買偶像的海報、明信片、貼紙,並排隊購買CD。 於 www.marry.com.tw -

#2.羊耳朵書店*支持國片/我的少女時代(藍光BD) Our Times 王大陸 ...

羊耳朵書店*支持國片/我的少女時代(藍光BD) Our Times 王大陸x宋芸樺x李玉璽*劉德華客串*橫掃票房奇蹟. $798. 尚無評價. 0 已售出. 免運費. 滿$199,免運費. 於 shopee.tw -

#3.我的少女時代言承旭

宋芸樺、王大陸、Dewi簡言承旭在電影《我的少女時代》客串成人版男主角「徐太宇」,和他私交甚篤的導演陳玉珊透露,當初在一次感性的晚餐聚會後,她 ... 於 dentiartclinicadental.es -

#4.天王劉德華特別演出《我的少女時代》星光閃破表 - 奇摩新聞

電影《我的少女時代》由金馬獎得主葉如芬監製,優質偶像劇《命中注定我愛你》、《蘭陵王》王牌總監製陳玉珊首執導演筒,集結影壇新星《等一個人咖啡》 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#5.台灣《我的少女時代》:與你相遇,好幸運

爭吵過後,林真心卻得到了劉德華的看版當生日禮物,他欣喜若狂,看到來到班上的徐太宇他拿了畢業紀念冊給他,打算隱晦的跟他告白卻因為陶敏敏的出現讓他的 ... 於 leslisnana.pixnet.net -

#6.我的少女時代-青春紀念冊 - 幕迷影評

劉德華 在片尾的串場確實非常令人感到驚喜,安排也讓人還能接受,因為一個巧合其實還能說得過去,但是劉德華給的剛好給的是徐太宇的電話,林真心打了電話後 ... 於 www.movier.tw -

#7.我的少女時代- 维基百科,自由的百科全书

在林真心生日前的一個晚上,徐太宇的兩位好友替徐太宇送給她生日禮物一張劉德華廣告板和一盒錄音卡帶,囑託她聯考結束後才能聽卡帶。生日當天,林真心看到徐太宇在其教室外 ... 於 zh.wikipedia.org -

#8.藍祖蔚:《我的少女時代》青春祭 - 康健

陳玉珊主導的《我的少女時代》,在創意設定上,除了微醺的90... ... 天際偶像,交給劉德華,但是也少不了「劉的華」,劉德華代表「mission ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#9.我的少女時代經典台詞 - 勵志人生網

6、以後我叫劉德華唱給你聽! 7、不要怕跌倒,重點是你為什麼來這裡。 8、最後的我們只能在不怎么樣的生活里消磨 ... 於 www.zeelive.com.tw -

#10.我的少女時代場景(台北篇/溜冰場/U2 MTV/榮星花園/陽明山童軍 ...

長大後的林真心,沒有買到劉德華演唱會的票,到街上逛街,背景是天母棒球場附近的誠品忠誠店。 地址:台北市士林區忠誠路188號. 書店在三樓, ... 於 iamryanlu1227.pixnet.net -

#11.《我的少女時代》有哪些不經意的彩蛋?比如教導主任是全智賢 ...

5林真心被帶到私人錄像廳時,正播放的電影是劉德華1993年的《超級學校霸王》。 6徐太宇追陶敏敏那場戲是在模仿《天若有情》,牛仔服扮相和裡面華仔一模一樣,背景音樂也是 ... 於 www.getit01.com -

#12.《我的少女時代》刪剪片段意外流出網友:看完這段才能算看過

由宋芸樺、王大陸等人主演的國片《我的少女時代》在去年八月上正式上映, ... 長大後,林真心停在劉德華演唱會看板前發呆,同時,出國多年的徐太宇出 ... 於 www.juksy.com -

#13.中國導演告華仔「掃毒2」抄襲扯出「我的少女時代」 - 民視新聞

2015年上映的《我的少女時代》,以全球25億票房,榮登史上台片賣座冠軍。不料現在跟兩年前劉德華監製的《掃毒2天地對決》,分別被中國導演苟鈺生指控 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#14.【我的少女時代】星光閃破表天王劉德華特別演出 - Fanily 粉絲 ...

△【我的少女時代】破天荒邀請天王劉德華出演,睽違十年再拍台灣電影。(圖/華聯國際提供). 電影【我的少女時代】由金馬獎得主葉如芬監製,優質偶像 ... 於 www.fanily.tw -

#15.我的少女時代演員表(主演) - 劇多

劉德華 (Andy Lau),1961年9月27日出生於香港,演員、歌手、作詞人、製片人、電影人,影視歌多棲發展的代表藝人之一。1982年劉德華以全優成績畢業於TVB藝訓班簽約出道,同年 ... 於 kan.juduo.cc -

#16.[電影] 浪漫愛情片之我的少女時代(Our Times)‧重溫台灣80年代 ...

抱持著回顧青春歲月的心情去看『我的少女時代』,沒有太多預期,也沒有先查詢故事 ... 劉德華在大螢幕上描述這段故事,同時也是男主角徐太宇實現霸氣的承諾:「我叫 ... 於 travelerliv.com -

#17.《我的少女时代》中,刘德华和言承旭的出现,引起全体轰动

其实之前看了不全的《我的少女时代》 ,那时是完全沉迷于王大陆的痞气帅气,但是看到金马奖的片段,就想着必须去影院。即使看过95%的剧情,就想去听言 ... 於 sa.sogou.com -

#18.2015劉德華真心愛你演唱會@ 劉鳳蝶(刘凤蝶)ㄉ部落格 - 隨意窩

主持人是黃子佼大家只關注劉德華跟王大陸宋芸樺好像則還好~'~ "我的少女時代"這部國片已經3.7億ㄌ 劉德華說等破5億再來台灣唱給大家聽! *國片票房破億ㄉ有: 第@ ... 於 blog.xuite.net -

#19.《我的少女時代》票房破億!幸運女神田馥甄也得少女效應!

昨日王大陸實現承諾破三億票房裸泳,當記者問起四億要怎麼做,王大陸說了"我叫劉德華唱給你聽",沒想到,今日華聯國際宣布,《真心愛你慶功趴》真的要請到 ... 於 www.vogue.com.tw -

#20.我的少女時代(正式版) | 誠品線上

內容簡介復刻那一段年代不忘的青春燦爛Our Time Will Never Say Goodbye收錄8首青春不敗歌謠+2首電影歌曲KARAOKE田馥甄Popu Lady 李玉璽劉德華草蜢孫耀威MC HAMMER跨時代 ... 於 www.eslite.com -

#21.天王劉德華特別演出《我的少女時代》 出錢出力挺國片

電影《我的少女時代》由金馬獎得主葉如芬監製,偶像劇《命中注定我愛你》、《蘭陵王》總監製陳玉珊首執導演筒,集結影壇新星《等一個人咖啡》宋芸樺、《 ... 於 www.beautimode.com -

#22.劉德華涉嫌『抄襲』?!導演對《掃毒2》求償4.3億!還扯出 ...

近日卻爆出涉嫌『抄襲』,中國四川導演透過電影公司,對劉德華與《掃. ... 沒想到竟發現映藝娛樂在2015年時所拍攝的《我的少女時代》,劇情情節與自己 ... 於 www.tagsis.com -

#23.《我的少女時代》六、七年級的有趣回憶 - 闕小豪

附註3:徐太宇騎重機那段很明顯是受到劉德華電影的影響,但我原本以為是《烈火戰車》這部電影,查資料才發現《烈火戰車》是1995年12月14日香港才上映的, ... 於 char.tw -

#24.《少女時代》票房破3.7億劉德華抵台慶祝 - Tvbs新聞

電影《我的少女時代》票房破3.7億,客串一角也有投資的劉德華特別飛到台灣來參加慶功會,將近3年沒有在台灣舉辦公開活動的劉德華,吸引破千位粉絲擠爆 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#25.我的少女时代主题曲_片尾曲 - 漫漫看

电影《我的少女时代》的主题曲是田馥甄的《小幸运》,插曲是刘德华演唱的《忘情水》,孙耀威演唱的《认识你真好》,孙耀威演唱的《爱火》,Popu Lady演唱的《你说他》 ... 於 g.manmankan.com -

#26.影評 686:真心倒退擼—《我的少女時代》 | GQ瀟灑男人網

所幸劉德華的意義不僅如此,編導們煞費苦心,主要也是為了劉德華主演過的《天若有情》。 單就男女主角在故事中的感情發展而言,可以說《我的少女時代》 ... 於 www.gq.com.tw -

#27.我的少女時代- 電影線上看 - friDay影音

我的少女時代 電影線上看,林真心,一個平凡至極的高中女生,偏偏喜歡上全校最受歡迎的男神歐陽非凡。偶然發現他和校花陶敏敏交往的秘密;在喜歡敏敏的流氓學生徐太宇的 ... 於 video.friday.tw -

#28.劉德華挨告抄襲陸導演嗆聲零負評天王「做作品先做人」 - 鏡週刊

苟鈺生狀告電影《掃毒2》在故事背景、人物關係、重要情節等多方面抄襲其舊作《完美情人》。(華映提供) · 連《我的少女時代》苟鈺生都聲稱部分情節抄襲他 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#29.《我的少女時代》定檔11月19日劉德華保駕護航

花癡黨們注意了,「少女效應」即將全面引爆!在台灣和香港創造票房奇蹟的《我的少女時代》終於來到內地,正式定檔11月19日。影片話題十足,由「台灣偶像劇教母」陳玉珊 ... 於 ppfocus.com -

#30.劉德華PO文賀【我的少女時代】大賣!王大陸發願裸泳 - ELLE

電影【我的少女時代】話題氣勢席捲全台,少女效應刮起一股新風潮,全台瘋少女!電影上映至今網路口碑零負評,特別演出的天王劉德華還特別在華仔天地 ... 於 www.elle.com -

#31.大家還記得嗎?《我的少女時代》的劉的華 - 自由娛樂

〔娛樂頻道/綜合報導〕今日正式上映的青春愛情片《我的少女時代》,故事 ... 該劇中的女主角林真心是個非常崇拜偶像劉德華的平凡女孩,因為被流氓 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#32.《我的少女時代》將上映劉德華陳喬恩言承旭客串--傳媒

王大陸新華報業視覺中心記者尤曉源攝校園愛情喜劇電影《我的少女時代》由陳玉珊執導,葉如芬監制,王大陸、宋芸樺、李玉璽和簡廷芮等一席高顏值青春派 ... 於 media.people.com.cn -

#33.我的少女時代演員表 - 劇情介紹網

平凡少女林真心,暗戀校草歐陽非凡。 ... 電影《相愛的七種設計》。2015年首次擔任男一號,主演青春校園勵志電影《我的少女時代》。 ... 我的少女時代演員劉德華劇照. 於 hd.itsfun.com.tw -

#34.《我的少女時代》電影選曲,讓五六年級的你臉紅紅 - Taiwan ...

超級偶像來了!從90年代紅到21世紀的劉德華。〈忘情水〉是劉德華1994年《忘情水》專輯中的同名歌曲,絕對是 ... 於 zh.taiwanbeats.tw -

#35.周星馳也少女:《我的少女時代》中的舊流行香港與新少女幻想

《我的少女時代》所借用的八、九十年代香港流行文化元素,有「四大天王」之一的劉德華、周星馳的電影,以及草猛的〈失戀陣線聯盟〉(粵語版為〈失戀〉)等 ... 於 www.cinezen.hk -

#36.劉德華投資的《我的少女時代》正片片段曝光大眾集體表示不想看

本文原創禁止轉載《我的少女時代》是由劉德華投資陳玉珊指導的青春喜劇愛情電影劇情簡介:神經大條且長相平凡的林真心(宋芸樺飾),每天眼珠都是跟著 ... 於 kknews.cc -

#37.陳喬恩揪劉德華自拍:「我們真的有夫妻臉!」【我的少女時代 ...

陳喬恩與劉德華首次合作就在【我的少女時代】,勢必為暑假電影戰國搶得最吸晴版面與票房高度氣勢與期待! 除了成熟版林真心,另一位飾演年輕林真心的宋芸樺被問到華神時, ... 於 www.worldscreen.com.tw -

#38.我的少女時代!劉德華全民偶像,言承旭陳喬恩感動重逢青春小 ...

《我的少女時代》講的是一個搞笑且感人的故事——長相平凡的女主角林真心,每天眼珠都是跟著校內風雲人物——酷似林志穎的歐陽非凡轉動,而男主角神似劉德華的 ... 於 twgreatdaily.com -

#39.《我的少女時代》|又高又帥,近看還有點像劉德華 - Fkan影評

《我的少女時代》|又高又帥,近看還有點像劉德華 ... “不管你同不同意我還是會和你比賽,所以你不用為我的決定負責”,林真心的一番話似乎打醒了徐太宇 ... 於 fkan.net -

#40.「我叫劉德華唱給你聽」成真!劉太太們準備好了嗎? 華神

電影「我的少女時代」中,男主角徐太宇霸氣對女主角林真心說「以後我叫劉德華唱給你聽」,想不到現在真的要實現了,20年沒有出演台灣電影的華仔,這次 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#41.我的少女時代-網友分享經典台詞 - Catherine生活點滴

我覺得歐陽看過來了啦~. ☆奇怪!歐陽跟妳們很熟嗎? ☆麻醬麵,麻醬和麵要分開!!! ☆沒有穿過高中制服翹過一次課長大以後才會後悔. ☆以後我叫劉德華唱 ... 於 cathleen7192.pixnet.net -

#42.我的少女時代劉德華帽T - Mobile01

我的少女時代劉德華 帽T - 請問有版友知道我的少女時代中劉德華所穿的黑色帽T是哪個品牌的嗎?謝謝~(外套與上衣第1頁) 於 www.mobile01.com -

#43.劉德華投資電影《我的少女時代》 賺得金錢賺得名氣

我的少女時代劉德華 投資- 由劉德華投資拍攝的電影《我的少女時代》,它以在影片中處處不忘提及劉德華的聲影,而為劉德華賺得了更多名氣。電影播放完後的總票房, ... 於 1applehealth.com -

#44.劉德華投資電影《我的少女時代》 賺得金錢賺得名氣 - 壹讀

《我的少女時代》由劉德華投資拍攝,陳玉珊導演執導,宋芸樺(飾少女時的林真心)、王大陸(飾少年時徐太宇)、李玉璽(飾歐陽非凡)、簡廷芮(飾 ... 於 read01.com -

#45.《我的少女時代》經典台詞謝謝你出現在我的青春裏 - 爵士範

徐太宇:演唱會快開始了。 林真心:可是我沒有買到票唉。 徐太宇:我..讓劉德華唱給你聽。 .... 於 www.jueshifan.com -

#46.劉德華被告抄襲,導演索賠4.3億!連《我的少女時代》也受牽連

怎料,苟鈺生卻在2015年劉德華投資的電影《我的少女時代》中,看到了與自己作品《和劉德華一起唱歌》相似的劇情,目前他透露自己已經蒐集證據,正式向 ... 於 coolsaid.com -

#47.還原我的少女時代場景劉德華唱給你聽 - Taiwan News

中央社記者鄭景雯台北20日電)電影「我的少女時代」截至昨天全台票房已達新台幣3億7000萬元,為感謝影迷支持,今天下午還原電影中「真心愛你演唱會」 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#48.《新網新聞網》 劉德華現身"我的少女時代"真心愛你感謝會 ...

劉德華 現身"我的少女時代"真心愛你感謝會. 新網記者許禕庭台北特稿 2015/9/20 下午07:50:06 / 演藝動態. 描述一位平凡高中女生和全校公認的流氓為了愛情攜手合作,卻 ... 於 newnet.tw -

#49.【電影】我的少女時代 - 奇怪少年觀察日記

老實說我真的不知道百戰百勝的劉德華是誰(笑),. 所以認真說起來這不算我的少女時代,. 除了百褶裙裡面穿運動褲,頭髮要剪到露出耳朵,. 於 robomb.pixnet.net -

#50.Q版劉德華公仔匙扣紫色#我的少女時代#中古品#Andy Lau

喺Hong Kong,Hong Kong 買Q版劉德華公仔匙扣紫色#我的少女時代#中古品#Andy Lau. 中古品約6cm高收藏多年歲月痕跡必定有不合完美主義人士驗屍官勿擾旺角交收喺收藏品及 ... 於 www.carousell.com.hk -

#51.【台影】我的少女時代

賣出好成績!恭喜恭喜這部片!8/14上映!而我也在8/30衝去看因為電視. fb . 網路都是瘋狂推薦看完後!拍胸脯保證.絕對讓你又哭又笑雖然已經知道有大咖『劉德華. 於 jojo812088.pixnet.net -

#52.我的少女时代,什么样的片子,值得刘德华投资出演 - 手机搜狐

上映四天,我的少女时代这部片子票房已经过亿。把同档期上映的《饥饿游戏3》和《007》甩出了好几条街。 台湾偶像剧多产导演陈玉珊执导,刘德华投资,刘德华,陈乔恩, ... 於 m.sohu.com -

#53.我的少女時代劉德華投資多少

《我的少女時代》自是由陳玉珊執導,宋芸樺、王大陸、李玉璽、簡廷芮主演的青春校園愛情電影。該片以90年代的台灣高中為背景,講述了平凡少女林真心和校園 ... 於 www.zhaoshang01.com -

#54.我的少女时代经典台词_经典语录 - 伤感的句子

6、以后我叫刘德华唱给你听! 7、不要怕跌倒,重点是你为什么来这里。 8、最后的我们只能在不怎么样的生活里消磨 ... 於 g.sbkk8.com -

#55.《我的少女時代》 我不是少女,但我喜歡| 香港影評庫

戲中醜化女主角宋芸樺,也有點像惡搞「阿拓」,連劉德華的出場,都跟《等一個人咖啡》等出個周慧敏相似。不過,《我的少女時代》還是較為討好,起碼, ... 於 www.filmcritics.org.hk -

#56.【影評】揮灑青春/ 我的少女時代 - 快看有金魚!

《我的少女時代》,英譯《Our Times》,. 由陳玉珊初次執導的青春戀愛喜劇,. 由宋芸樺、王大陸、李玉璽、簡廷芮主演,. 客串演出則有劉德華、 ... 於 w8203225.pixnet.net -

#57.華仔坐鎮《我的少女時代》 幕後花絮曝光| 劉德華| 大紀元

台灣青春片《我的少女時代》在接連創造票房奇蹟後,片方再接再厲,繼續曝光了劉德華版製作特輯。劉德華不僅在片中客串角色讓「劉太太們」圓了少女夢, ... 於 www.epochtimes.com -

#58.還原我的少女時代劉德華現身「唱給你聽」

還原我的少女時代劉德華現身「唱給你聽」 相關內容觀賞相片還原我的少女時代劉德華現身「唱給你聽」(中央社) 電影「我的少女時代」截至昨天全台票房已達新台幣3 ... 於 spa28475050.pixnet.net -

#59.【我的少女時代】沒有徐太宇,有“劉德華” – CATCHme

深受台灣新聞熏陶的馬來西亞觀眾,這部《我的少女時代》真的是未上映先轟動, 大家似乎都十分期待!也聽過有人這樣說過: 《那些年我們追過的女孩》是 ... 於 catchme52.wordpress.com -

#60.我的少女時代,劉德華,追夢人,哭個夠 - 創作大廳

因為「我的少女時代」這部電影「追夢人」又被提起我不是劉德華的影迷但是我非常愛「 於 home.gamer.com.tw -

#61.我的少女時代劉德華穿的西裝禮服款式~打造明星般新郎出場禮服

我的少女時代劉德華 穿的西裝禮服款式~打造明星般新郎出場禮服 · 花花街西裝新郎禮服 · 20151206更新 · 每一對新人都希望能在婚紗照留下一輩子難忘的記憶 · 新娘子的婚紗禮服 ... 於 flower2street.pixnet.net -

#62.渣男靠劉德華翻紅!58歲陶大宇「中國唱2首歌賺87萬」 - MSN

香港男星陶大宇過去是炙手可熱的小生,曾演出《刑事偵緝檔案》、《大時代》、《一號皇庭》、《縱橫四海》等多部戲劇,但他的事業卻敗在「情」字上, ... 於 www.msn.com -

#63.【看電影】復古、喚醒青春記憶的《我的少女時代》

既然說到道明寺,那我就再把《我的少女時代》裡的驚喜彩蛋之一--- 道明寺本尊言承旭來說個一下吧! 早先知道言承旭有來參與這部片的演出,也知道劉德華有 ... 於 kalaok.pixnet.net -

#64.我的少女時代成真劉德華唱給你聽[影] | 娛樂| 重點新聞 - 中央社

(中央社記者鄭景雯台北20日電)電影「我的少女時代」截至昨天全台票房已達新台幣3億7000萬元,為感謝影迷支持,今天下午還原電影中「真心愛你演唱 ... 於 www.cna.com.tw -

#65.[電影] 我的少女時代(Our Times) | 逍遙文工作室

居然還真的找來紅了30年還在夯的劉德華,「我叫劉德華唱歌給妳聽」男主角真的做到了!身為男人的我都被感動到了,女生怎麼會不喜極而泣呢? 運鏡儘管沒有 ... 於 cg2010studio.com -

#66.我的少女時代,投射在徐太宇與林真心那個年代的我們。

聽起來可笑但劉德華、張學友、郭富城跟黎明就是我們那時代的天王呀!我們用我們的方式迷戀著偶像,剪報、買明星護貝卡、海報、布聯等等,想起我當年也剪了 ... 於 wenkaiin.com -

#67.《我的少女時代》虛假意識的集體回憶

而劇情最後的發展,現在請你想想,恰巧巧女主角與男友分手,女主角恰巧沒買到票,她恰巧和劉德華相遇,劉德華恰巧還給電話,給的電話還恰巧是徐太宇,是否 ... 於 movie1314.pixnet.net -

#68.我叫劉德華唱給你聽(我的少女時代)影評- 微文庫

我叫劉德華唱給你聽(我的少女時代)影評 ... 一開始女朋友要拉我看這個,我的內心是拒絕的...青春片的評分一般都是虛高,評論裡也會充斥了大量回憶錄。快進 ... 於 www.gushiciku.cn -

#70.劉德華193字感謝文推崇「我的少女時代」 | 藝人動態| 噓!星聞

被譽為女生版的「那些年」,電影「我的少女時代」從上映之後,首周票房就飆破5000萬,就連Hebe演唱的歌曲「小幸運」也成為華語歌曲排行榜冠軍, ... 於 stars.udn.com -

#72.《我的少女時代》場景遊 - 電影朝聖

《我的少女時代》場景遊 · 新竹高商 · 新竹高中 · 三民國小 · 新竹護城河親水公園 · 關西東安橋 · 桃園市龍潭區 · 小歇茶飲 · 春大地書局. 於 film-pilgrimage.com -

#73.【電影心得】我的少女時代-謝謝你,出現在我的青春裡

劉德華 在小巨蛋的外牆上出現,對林真心說了一番話, 當年徐太宇說的開玩笑般的承諾,居然真的實現, 林真心(陳喬恩)哭的那段,我居然想到林志玲 ... 於 always1027.pixnet.net -

#74.【電影《我的少女時代》 我的幸運,是你】心得分析、經典台詞

不再打架鬧事的他,為了劉德華的人形看板、不讓真心受其他混混(張立東他們)威脅,甘願被揍那段我也哭死了。 【雨中的心碎】. 滿身是傷的徐太宇果然被林真心誤會 ... 於 pink03049.pixnet.net -

#75.【但唐謨專欄|電影玩但但】劉德華與我的少女時代

文章:【但唐謨專欄|電影玩但但】劉德華與我的少女時代,作者:但唐謨,發佈日期:2015年8月13日. 於 okapi.books.com.tw -

#76.片花-高清影音線上看–愛奇藝臺灣站 - Lyins

《我的少女時代》劉德華彩蛋高清影音視頻線上看。《我的少女時代》劉德華彩蛋節目簡介,將於11月19日暖心上映的校園愛情電影《我的少女時代》猛料不斷,今日在IG宣布被 ... 於 www.psoriasveda.co -

#77.朝聖電影【我的少女時代】場景/拍攝景點!重現徐太宇與林 ...

紅遍兩岸三地的電影【我的少女時代】,以1990年代為背景,懷舊場景勾起不 ... 這地方也是明星常辦演唱會的地方喔劇情的劉德華也是在這辦『真心愛你』 ... 於 www.taiwan10000.com -

#78.我的少女時代《Our Times》 - 舒嫚的部落格

徐太宇也不惶多讓,撮合林真心和歐陽非凡在一起,為她張羅歷屆考古題,去唱片行要劉德華的人形立牌做為生日禮物,被外校學生打到腦震盪錯過期末考等等等都 ... 於 sail957.pixnet.net -

#79.《我的少女時代》登陸陳喬恩遇劉德華最吸睛

電影《我的少女時代》19日在大陸上映後,掀起「粉色風暴」,票房一舉超越《那些年,我們一起追的女孩》,成為大陸最賣座台灣電影,票房累計突破億元 ... 於 www.chinatimes.com -

#80.《我的少女时代》你不知道的25件事99%的少女看完都泪奔啦!

1.导演陈玉珊在台湾有着偶像剧教母的称号,曾经制作过超过十部以上的偶像剧,包括《兰陵王》、《命中注定我爱你》,本片则是她从戏剧转向电影领域的突破尝试。 刘德华与 ... 於 baike.baidu.com -

#81.【影評】《我的少女時代》:「真心」喚起青春的共鳴 - 愛德華 ...

徐太宇也是言出必行的人,小時候即使狂妄的說,「我叫劉德華唱給你聽」,長大後,他真的做到。「真心愛你」這是不容易的事,愛情的可貴也在於說到做到的 ... 於 edwardmovieclub.com -

#82.我的少女時代電影歌曲原聲帶 - HIM 華研國際音樂

電影歌曲原聲帶中收錄了包含劉德華、草蜢、孫耀威、MC HAMMER等90年代的流行金曲,以及田馥甄、Popu Lady、李玉璽演唱的電影單曲。擁有金曲製作陣容的華研音樂,也替【我的 ... 於 www.him.com.tw -

#83.【國片】20150815《我的少女時代》– 記得做回你自己.

在說叫劉德華唱給你聽和不然咧又流露出小太宇調皮捉弄小真心的個性, 言承旭的確有精準抓住徐太宇的特質。 事實上,太宇也一直遵守承諾做回徐太宇。 於 inspirationjane.pixnet.net -

#84.我的少女时代电影陈乔恩刘德华 - 爱奇艺

相关高清视频最新搜索结果,高清视频在线观看,视频内容全面,播放清晰流量,让观众尽情体验。 於 m.iqiyi.com -

#85.華仔爆抄襲…遭求償4.3億!意外扯出《少女時代》

誰料,2015年劉德華投資的電影《我的少女時代》中,竟看到與自己作品《和劉德華一起唱歌》相似的劇情。經過長達半年多的蒐證後,苟鈺生日前已將這些 ... 於 star.setn.com -

#86.我的少女時代[陳玉珊執導電影] - 中文百科知識

該片特別邀請到劉德華和陳喬恩客串演出,劉德華首次在電影裡“演自己”,陳喬恩則飾演在小公園巧遇劉天王且要求自拍合照的成年林真心。 台前幕後. 影片試映. 陳喬恩劇照 《我 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#87.我的少女時代電影原聲帶(預購版) - 唱片- 豆瓣

2015最夯破億電影【我的少女時代】電影歌曲原聲帶謝謝你出現在我的青春裏收錄8首青春不敗歌謠+2首電影歌曲KARAOKE 田馥甄/ Popu Lady / 李玉璽劉德華/ 草蜢/ 孫耀威/ ... 於 m.douban.com -

#88.【電影心得】我的少女時代有雷版,劇情&角色討論(0831 ...

寫完「我的少女時代」的無雷心得後:【電影心得】謝謝你,出現在我的青春裡。我的少女 ... 林真心去演唱會外頭徘徊,遇到剛好出來透氣買飲料的劉德華. 於 imsandra.pixnet.net -

#89.劉德華我的少女時代

尤其是……劉德華。每次劉德華來台灣,就會從電視上看到一堆穿著有See full list on zh.wikipedia.org 天王劉德華客串演出《我的少女時代》,在片中飾演他 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#90.《我的少女时代》陈乔恩见到刘德华秒变小粉丝 - 腾讯视频

《我的少女时代》陈乔恩见到刘德华秒变小粉丝 · 最近没有动态更新 了解Ta的全部资讯 · 四大“随便一拍”就火的电影:王晶剧本仅 · 大明星被绑架? · 赌神:赌神 ... 於 v.qq.com -

#91.【影評】《我的少女時代Our Times》獻給經歷過學生時代的每 ...

《我的少女時代》將帶給你暖心的愛情以及銘心刻骨的人生態度 ... 在本作的角色設定中由李玉璽所飾演的歐陽非凡彷彿就是校內的劉德華全方位的優異表現 ... 於 f1994830129.pixnet.net -

#92.果然是0缺點華神!劉德華拍少女時代遇下雨竟然這麼做

天王劉德華客串演出《我的少女時代》,在片中飾演他自己,該片導演陳玉珊表示,當他看過劇本後就答應演出,且一向支持新銳導演的他,也投資了一點資金 ... 於 movies.ettoday.net -

#93.全新影片《我的少女時代》DVD (雙碟版)宋芸樺王大陸李玉璽簡 ...

你在找的全新影片《我的少女時代》DVD (雙碟版)宋芸樺王大陸李玉璽簡廷芮曲家瑞林史恩陳喬恩言承旭劉德華就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品 ... 於 www.ruten.com.tw -

#94.劉德華現身【我的少女時代】感謝會,許願票房破5億再回來!

提前預祝天王0927生日快樂,劉德華現場許願:希望票房可以破五億,到時候我會再回來! 【我的少女時代】天王華仔真的來了!上千名粉絲擠爆真心愛你 ... 於 inews.iwant-radio.com -

#95.零負評天王形象破滅?劉德華遭中國導演控告抄襲 - Overdope

常看中港台三地電影的讀者們一定都對「華仔」劉德華的電影不陌生, ... 劉德華遭中國導演控告抄襲,驚爆人氣國片《我的少女時代》也牽扯其中! 於 overdope.com -

#96.我的少女時代-卡司和幕後人員列表-台灣偶像劇場

我的少女時代 (Our Times)-電影-演員和幕後人員列表. ... 劉德華. 劉德華 特別出演 編輯. 徐太宇(成年). 言承旭 特別出演 於 tw.dorama.info -

#97.堅持是成功必經之路!」真心愛你演場會華神7大重點整理

【我的少女時代】中有許多經演台詞引發網友熱議論,其中最浪漫的情節便是王大陸飾演呃徐太宇深情對著林珍心說:「以後我叫劉德華唱給你聽!」感謝會現場當真邀來劉德華 ... 於 www.marieclaire.com.tw