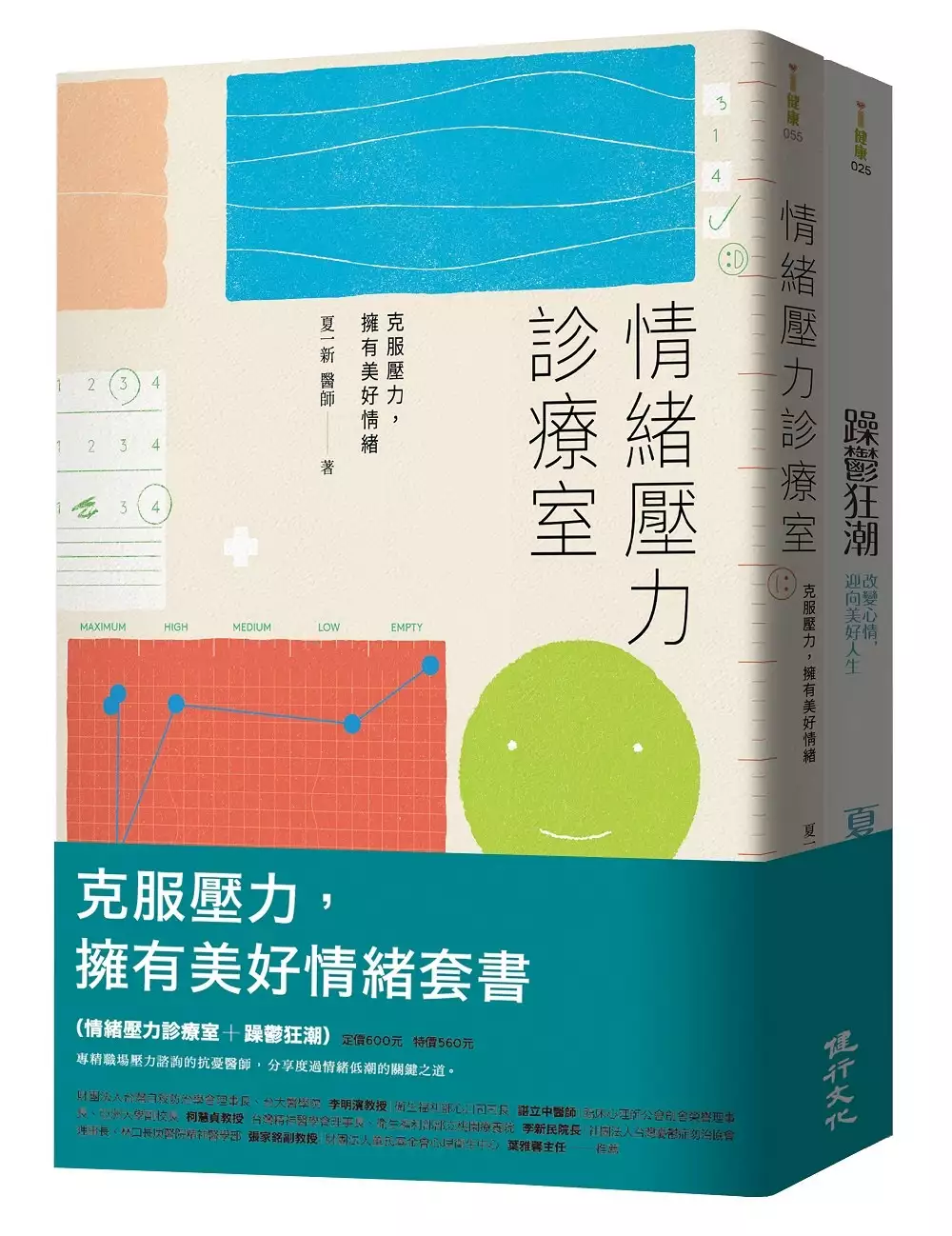

我好想死的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦夏一新寫的 克服壓力,擁有美好情緒套書(情緒壓力診療室+躁鬱狂潮) 和片上徹也的 夜間7-11心靈食堂:向精神科醫師輕鬆傾訴,療癒內心的千瘡百孔(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站衛生福利部【台灣e院】-精神科常見問題也說明:不知道活著要做什麼、每天都很想死,還有覺得自己真的很沒用。 很想殺人,尤其是她 ... 醫生好~我有三個問題想詢問,不好意思有點長。 我兩個月前去看精神科,看診時有 ...

這兩本書分別來自健行 和新自然主義所出版 。

國防大學政治作戰學院 社會工作碩士班 丁華所指導 吳芮妍的 應用機器學習分類技術分析軍人自殺風險因素 (2018),提出我好想死關鍵因素是什麼,來自於自殺預測、自我傷害、自殺危險因素、機器學習、分類技術。

而第二篇論文國立臺北護理健康大學 生死與健康心理諮商系 李佩怡所指導 林家華的 重複自殺企圖者的再次自殺經驗之質性研究 (2014),提出因為有 內容分析、再次自殺經驗、重複自殺企圖者的重點而找出了 我好想死的解答。

最後網站好想死救救我. 心累了该怎么办- 玄之君a5wiwu則補充:活不下去了怎么办. 白领湘妹子回襄阳婆家当“牛倌”,办养殖合作社带着乡亲致富. 你们是不是也有活着好累的时候,感觉到从外面来的压力,自己想干点 ...

克服壓力,擁有美好情緒套書(情緒壓力診療室+躁鬱狂潮)

為了解決我好想死 的問題,作者夏一新 這樣論述:

《情緒壓力診療室》 嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展至今,大家都要接受我們正面對著一項危機,因此很自然地會感到焦慮,甚至恐慌。我們必須瞭解的是,這個危機事件影響的不只是身體的問題,而且還帶來心理的壓力與情緒問題。在疫情還未能被完全控制的狀況下,大家的心情籠罩著一層壓力,像大風浪前的濃雲密布。這一波的惡浪,會帶來什麼樣的損害,端看大家的心理準備和憑藉。 本書所提供的臨床案例,皆為杜撰編寫,雖然每個案例的狀況各有不同,壓力強度大小有别,但都有可能發生在你我之間,能否挺過生命中各種不同難關的考驗,經得起人生風浪的打擊,對於各種壓力的情緒反應相當關鍵。 本書採取故事敘述式的臨

床個案書寫,加上精簡的評論分析,盡量少用深澀的醫學名詞,或是令人難以理解的醫學背景知識,讓一般民眾易讀易懂。讀者可以把每一個臨床案例,當成是「微小說」或「極短篇」來閱讀;也可以跳過臨床案例,直接閱讀精簡的評析。 希望能夠讓更多的民眾了解日常存在的各種壓力和內在的不同情緒,是如何導致精神疾患,以及當下該如何面對和處理。並協助民眾,在閱讀本書的過程中,無需親身進入診療室,就能夠懂得克服壓力,擁有美好情緒。 《躁鬱狂潮》 不同情緒如同生活裡的調味料,酸、甜、苦、辣等不同滋味,為人生增添些許色彩。一道美味的料理,需要廚師精準的使用調味料來加分。情緒也是一樣,一旦失控,將使生活失

去平衡,也會帶給自己與身旁親友極大的困擾。 如果情緒問題才是根源,問題就不僅只是表面上看來的失眠、焦慮、自律神經失調,若只針對這些症狀進行治療,很顯然只是治標、不能治本。確實,有很多患者到處求診,就是因為失眠怎麼看都看不好;自律神經怎麼醫治仍然失調,身體毛病一大堆,焦慮感依然揮之不去。背後的關鍵因素就是沒有考量到,原來這些症狀的根源竟是躁鬱情緒。 開藥並非唯一的治療方式,更重要的是良好的醫病關係,透過溫馨的就診環境、充裕的訪談時間和有同理心的問診方式,建立互信基礎,讓躁鬱症患者願意放下心防,找出問題癥結,抒發躁鬱情緒和壓力。 本書從生理病理及藥理的角度來探索躁鬱疾患,更

搭配性格、人際關係、生活壓力等角度切入探討,讓讀者能夠很快地提綱挈領,認識身心科、精神科可提供的服務,並願意把這樣的醫療服務,當成身心健康的守護者。 本書特色 ★ 本書作者為網友票選推薦十大抗憂醫師第一名,最能溫暖人心的抗憂好醫生! ★ 專精職場壓力諮詢的抗憂醫師,分享度過情緒低潮的關鍵之道。 名人推薦 《情緒壓力診療室》 財團法人台灣自殺防治學會理事長/台大醫學院 李明濱教授 衛生福利部心口司司長 諶立中醫師 臨床心理師公會創會榮譽理事長/亞洲大學副校長 柯慧貞教授 台灣精神醫學會理事長/衛生福利部部立桃園療養院 李新民院長 社團法人台灣憂鬱症

防治協會理事長/林口長庚醫院精神醫學部 張家銘副教授 財團法人董氏基金會心理衛生中心 葉雅馨主任 《躁鬱狂潮》 財團法人台灣自殺防治學會理事長/台大醫學院 李明濱教授 台灣精神醫學會理事長 賴德仁 陽明大學精神科教授兼主任 蘇東平 台北醫學大學精神科教授 沈武典 馬偕醫學院精神科兼任教授 陳喬琪 長庚大學精神科副教授 劉嘉逸

我好想死進入發燒排行的影片

本集主題:「微笑憂鬱:社群時代,日益加劇的慢性心理中毒」介紹

訪問作者: 洪培芸

內容簡介:

▎全台第一本,探討現代人禁錮自我的牢籠:微笑憂鬱 ▎

他的嘴角只能上揚,不能向下;只能微笑,不能流淚。

他看起來那麼快樂,嘴上掛著哈哈哈,

心裡卻想著:「我好想死……」

他幽默風趣,是人見人愛的萬人迷;

她經濟獨立,是公認的女強人。

他/她家庭美滿,萬事俱足,

應該不會有憂鬱的情緒……

你也這樣認為嗎?

或者,你也是別人眼裡的開心果,只能獨自把淚吞?

▎愈是樂觀開朗、正向堅強的人,

▎愈可能是用陽光的一面,覆蓋內心的陰影

卓別林、「豆豆先生」羅溫‧艾金森、羅賓威廉斯、金凱瑞……他們都是喜劇演員,但他們,也是憂鬱症患者。英國喜劇演員史蒂芬‧佛萊則是在受訪時說:「有時我笑著說『哈哈!對,對!』,心裡卻是一邊想著,『我真想死。』」

這些螢光幕上的喜劇演員、團體裡的幽默大師,都有著不被允許的脆弱及憂鬱。甚至我們的生活周遭,有些人悄悄殞落了,我們卻事後才知道,原來那個看起來很完美的他,那個你以為很了解的他,平時的開朗不是發自內心,而是為了掩蓋憂鬱、佯裝堅強的面具。因為我們常常這麼想:

˙要是突然不笑或表現出心情不好,會嚇到人。而且,我不想麻煩別人……

˙雖然工作穩定、經濟無虞,但我還是不開心。這樣的煩惱讓人知道了,會被討厭吧?

˙身為老闆,我不能有半點軟弱遲疑;遇到壞客戶得忍氣吞聲,員工態度不佳也要容忍,否則會被起底,發文抹黑。

˙身為偶像,他不可能有半點不完美,也不能談戀愛,違背我們的期待和想像。

▎「沒想到他也會憂鬱啊!」

對於美好的形象,外人總是存有夢幻的想像,以致這樣的批判,隨處可見:

˙沒想到她身為教養專家,親子關係卻這麼惡劣,虧她還在節目上大談教養理論,可信度高嗎?

˙沒想到他身為最專業的醫生,也會罹患癌症,還寫健康及養生書籍,會不會誤人一生啊!

˙沒想到她身為精神科醫師或心理師,也會情緒低落,甚至重度憂鬱,還在身心科掛號,她的專業可不可靠啊?

社群媒體盛行的年代,標榜正向思考、積極生活的文化裡,我們爭相在網路上展現自己最好的一面,彷彿生命裡僅只美好,沒有悲傷與黑暗。這樣的文化,加之人們對他人美好形象的不實際想像,使得愈來愈多人內在的憂鬱問題一再被壓抑,只能笑著流淚,甚至連自己都對自己偽裝,不願接受不完美的自己。

▎美好笑容的背後,是與內在真實自我的隔離

與一般認知的憂鬱症不同,微笑憂鬱者能維持工作與日常生活的運轉,甚至表現優異;擁有活躍的社交生活,甚至還是別人眼中的人生勝利組。但對自己,卻有著強烈的自我厭惡,內心有苦,卻不能,也不敢說出。

在國外已被大量討論的「微笑憂鬱」,儼然成為當代人最容易纏身,卻也最容易被忽視的問題。洪培芸心理師針對此現象,以親切好懂的文字,從社會環境、角色期待與心理狀態切入,探討對象涵蓋資優生、明星網紅、老闆、同志、不擅表達情感的男性,乃至長照家庭及上有父母、下有子女的三明治世代,為我們打造一帖鬆綁「高情商」束縛、解放不合理期待的良方。

▎特別收錄:關於微笑憂鬱的6個問題

˙什麼是微笑憂鬱?

˙微笑憂鬱跟憂鬱症有什麼差別?

˙微笑憂鬱的徵兆與症狀?

˙哪些族群容易有微笑憂鬱?

˙如果發現自己有微笑憂鬱,該怎麼做?

˙若身邊的人有微笑憂鬱,該如何協助?

作者簡介:洪培芸

臨床心理師。中原大學心理學臨床組碩士。目前在養心心理治療所執業。

專長:人際關係、兩性情感、親職教養、關係失落、精神疾患與身心症狀、網路成癮、飲食障礙、自我探索與生涯發展。

打造共好社會,過好這一生是洪培芸的理念。她深信「認識自己」就是改變人生的起點,也是一生的作業。而幫助更多人過好這一生,就是她的一生志業及追求。

曾應邀到華視、年代電視台、News98、飛碟、中國廣播、台北愛樂、環宇、正聲、警察廣播、台北廣播、教育廣播、女子學、漢聲廣播、復興廣播、Needs Radio、網路節目等進行分享。

文章持續受到各大媒體轉載。也曾在《今周刊》、《大人學》撰寫專欄,曾在純青基金會擔任講師,天主教善牧社會福利基金會帶領女性自立團體。目前也是企業、扶輪社、各大專院校、社福團體經常邀請演講的心理學家。

著有《人際剝削──為什麼我們離不開有毒的人際關係?78個原則,贏回人生主導權》(寶瓶文化)。該書已售出中國大陸簡體字、韓國版權。

作者粉絲頁: 洪培芸 Matilda 的心理觀察

出版社粉絲頁: 寶瓶文化

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

應用機器學習分類技術分析軍人自殺風險因素

為了解決我好想死 的問題,作者吳芮妍 這樣論述:

在自殺防治領域,普遍的共識是「預防勝於治療」,惟由國外最新文獻顯示過去自殺預測研究有其限制,且自殺行為是多層面、多因素交互影響所引發的複雜行為,自殺傾向之辦識相當困難。所幸,在「人工智慧」科技發展下,「機器學習」技術已成為自殺預測的新方法。爰此,本研究運用機器學習技術,分析現有個案資料,發掘官兵自我傷害行為前的重要關鍵危險因素,作為防治機制介入的參考指標。本研究採取次級資料分析,資料區分二個部分,第一部分為國軍自我傷害個案資料,第二部分為國軍心衛中心輔導個案資料做為對照組,研究樣本合計2796筆,以機器學習分類技術投入樣本資料建立分類與迴歸樹(Classification and Regre

ssion Trees, CART)、隨機森林(Random Forests)與極限梯度提升(Extreme Gradient Boosting, XGBoost)預測模型,並評估比較三者模型效能;最後以卡方獨立性分析(Chi-Squared Test of Independence)與前述三個模型相互驗證評估特徵重要性。研究發現區分為三個部分:(一)比較CART決策樹、隨機森林與XGBoost演算法建立之國軍自我傷害風險預測模型,結果以XGBoost模型效能最佳。(二)評估XGBoost模型之整體表現結果具備優良鑑別力(AUC值達0.89)。(三)國軍自我傷害行為預測:過去自殺史、感情問題、

家庭成員問題、工作壓力、遭受挫折經驗、家庭經濟問題等6項為預測之重要關鍵因素。

夜間7-11心靈食堂:向精神科醫師輕鬆傾訴,療癒內心的千瘡百孔(二版)

為了解決我好想死 的問題,作者片上徹也 這樣論述:

向精神科醫師輕鬆傾訴, 療癒內心的千瘡百孔, 不再「強顏歡笑」! ○對於無法控制的事,再怎麼煩惱也沒用。 ○偶爾自我感覺良好,有助於提升自信心、重視自我。 ○你給自己打幾分?接受不完美,別要求自己100分。 ○把自己當成水蚤,覺得自己渺小,也沒什麼不好。 ○在意別人的眼光沒有錯,但過於在意,就會把自己逼入絕境。 ○逃避不可恥,當情況危急,先行撤退,再重新整裝出發。 心靈感冒了,來找只在夜晚看診的「貓頭鷹診所」吧! 「不想讓周遭的人知道自己來看精神科……」 「正因為要去看精神科,所以才不能不去工作……」 「如果去看精神科的事情曝光,自己可能會被開除

……」 你和絕大多數的人一樣,就算內心再怎麼痛苦,只能選擇忍耐嗎? 有情緒困擾、內心糾結的一般人,想要走進精神科,門檻是很高的。傷風感冒頭痛肚子痛都可以光明正大請假去看醫生,唯獨心理問題不敢求助精神科。最主要原因是害怕他人眼光,唯恐走進精神科會被貼標籤。 現代生活型態造就了越來越多心理疾病,但是東方文化缺乏求助精神科與心理諮商的習慣,那些感到「活著很痛苦」、「世界之大卻無自己容身之處」、「無人可以傾訴煩惱」的人,只能暗自痛苦,甚至自殘自傷。 本書作者徹也醫師認為,白天有工作的人無法接受診治,通常都是不想讓旁人知道自己在看精神科。因此,若能選在下班後再過來,並且是在不太容易

注意到,像是隱密場所般的地方的話,肯定會有許多人因此獲救。為了降低普羅大眾進入精神科的門檻,他創立了:貓頭鷹診所。 「貓頭鷹診所」佇立在越夜越美麗的大阪熱鬧繁華街上業,目的是想為了這些無人照顧的患者,營造一方精神上的綠洲;選在夜晚開業,是因為這樣不影響病人白天的學業或工作,不必專程為了看精神科請假,也就沒人知道自己正在精神科就診。 有別於看診沒幾分鐘就結束,只開開藥的醫院,「貓頭鷹診所」看診時間是初診1小時,複診30分鐘,徹也醫師會引導患者找出自己關注的生活重心,與患者建立朋友一般的熟悉與信賴感,把精神科諮商當做日常的談心,傾訴心中煩惱。 從晚上7點到深夜11點,宛如深夜食堂

版的精神科診所 「貓頭鷹診所」的看診時間為晚上的7點到11點.白天有工作的人可以不用特別請假,只要下班後再過來即可。和一般小診所只有一名醫生駐診也很不同,「貓頭鷹診所」一週看診4個晚上,夜夜由不同醫師值班,共有8位醫師、心理諮商師輪值,大家白天都有各自的專任工作。雖然只是一家小診所,卻已經協助過4,000位病患。 熱血的年輕精神科醫師,以他對現代人心理困境的專業觀察與行醫信念,為社會提供了另一種關注精神科醫療的新視野,書中分享的案例也讓讀者窺見他人內心世界的痛苦無奈,透過醫師的治療過程,一同受到啟發: ˙慘遭職場霸凌而罹患憂鬱症,住在老家的失業單身女性 ˙家庭環境複雜,反覆

暴食與自殘行為,從資深美容師成為性工作者 ˙因為發展障礙,在工作中頻頻打瞌睡的女性網路工作者 ˙逃避現實又遇上資遣,特種行業上班的苦難姊妹花 ˙因親友過世而罹患憂鬱症,藉由旅行找回自己的速食店單身店長 ˙輾轉於特種營業場所,無法戒掉藥癮的前牙科助理 ˙常去同志聚集地,而罹患適應障礙症,已婚的雙性戀男子 ˙因壓力過大犯下偷拍惡行,是大企業的課長,也是當地名門的入贅女婿 ˙反覆整形,無法停止暴飲暴食後催吐,罹患醜陋恐懼症的女性 ˙夫妻接連發病,罹患憂鬱症,在知名企業工作的菁英夫妻 本書特色 ■「日本NHK」、「朝日新聞」特別報導,各大媒

體熱烈討論! ■年輕精神科醫師的熱血理念,記載著與病患的真實對話。 ■貓頭鷹診所接納所有為心理疾病所苦的病人,病患包括一般上班族、單親媽媽、無業遊民、酒店小姐、性工作者以及LGBT族群。 作者簡介 片上徹也 ˙1984年生 ˙精神科醫師 ˙奈良縣立醫科大學醫學部畢業,曾服務於多家醫院 ˙曾任職於多間醫院,2014年時,在大阪˙美國村開了夜間診所「貓頭鷹診所」, ˙並擔任院長一職。距今為止,看診超過4000名白天因故無法就醫的患者。白天在兵庫縣內首屈一指的精神科專門醫院東加古川醫院擔任主治醫師。 ˙曾被NHK「關西熱視線」、朝

日電視台「電視紀錄片」以及朝日新聞等多家媒體報導。 ˙著有《超級便利貼法,一週只花100日圓就能變成天才》(澪標)一書。 譯者簡介 羊主恩 ˙曾任出版社編輯 ˙平凡快樂的地方貓媽。愛書、嗜字、有戲癮 ˙對翻譯有永恆不變的愛,擅長領域有心靈勵志、健康養生、食譜、親子教養等 【推薦】 鄭光男 光能身心診所院長 林仁廷 諮商心理師 林珮瑜 《罹癌,是我生命中的禮物》作者 前言 1 「只有夜晚看診的精神科診所」就在這裡 現今是任誰都會得到「心靈感冒」的時代 貓頭鷹診所是無處可去之人聚集的場所 診所給人的氛圍,就像學生時代的社團 每天都有不同的心理諮商師提供

諮商服務 說我是「搞怪醫生」就是在稱讚我 藉由看診,同步體驗病患的人生 解開錯綜複雜的心結 2 為何要開「只有夜晚看診的精神科診所」? 想要拯救大量的「就醫難民」 降低去看精神科的心理門檻 我喜歡人,所以選擇精神科 先有白天的人前一張臉,才會有夜晚的另一張臉 白天在醫院的工作是學習的寶庫 人稱「夜晚的守護神」 想讓更多的人知道 3 為何堅持經營「只有夜晚看診的精神科診所」? 父母都是醫生,我重考一年考上醫學系 突如其來的大病,經歷十小時的大手術 從蜘蛛膜下出血歷劫生還 醫師看診是一件高強度體力的辛苦工作 只有我才能看的診療 4 「只有夜晚看診的精神科診所」的診療情景 一開始會先詢問成長歷

程與原生家庭 與病人建立像朋友般的關係 滿分十分,你給今天的自己打幾分? 「八分」是復原的理想分數 跟病人約定「不可以死」 從「畫樹測驗」窺見心理狀態 必須檢視的地方涉及許多方面 精神科的藥只能治標不治本 利用心理諮商觸摸心靈深處 區別「辦得到的事」與「辦不到的事」 把自己當作水蚤 5 來「只有夜晚看診的精神科診所」就醫的病人們 【案例1】 慘遭職場霸凌而罹患憂鬱症, 住在老家的失業單身女性 【案例2】 家庭環境複雜,反覆暴食與自殘行為, 從資深美容師成為性工作者 【案例3】 因為發展障礙, 在工作中頻頻打瞌睡的女性網路工作者 【案例4】 逃避現實又遇上資遣, 在特種行業上班的苦難姊妹

花 【案例5】 因親友過世而罹患憂鬱症, 藉由旅行找回自己的速食店單身店長 【案例6】 輾轉於特種營業場所, 無法戒掉藥癮的前牙科助理 【案例7】 常去同志聚集地,而罹患適應障礙症, 已婚的雙性戀男子 【案例8】 因壓力過大犯下偷拍惡行, 是大企業的課長,也是當地名門的入贅女婿 【案例9】 反覆整形,無法停止暴飲暴食後催吐 罹患醜陋恐懼症的女性案例 【案例10】 夫妻接連發病,罹患憂鬱症 在知名企業工作的菁英夫妻 6 不讓心生病的自我守護方法 心裡有底的人要小心 究竟到什麼程度才算是憂鬱症? 比判別是不是憂鬱症更重要的事 早期發現勝於治療 心靈生病的人通常個性認真、一絲不苟 「孤

單」會讓病情惡化 最優先該做的是調整生活習慣 飲食、睡眠、運動為健康三大支柱 7 今後的挑戰 身為處理心理疾病的專家 幫助病人從煩惱中解脫 要去寺廟?教會?還是精神科? 來做有趣的事情吧! 結語 治癒「心理的感冒」不難! 【話說從頭】 我在二○一四年七月三十日,選在我三十歲生日這天創立了貓頭鷹診所。 貓頭鷹診所的看診時間為平常日晚上的七點到十一點(星期二、國慶假日、每個月第三個星期日、年初年末除外)。白天有工作的人可以不用特別請假,只要下班後再過來即可。掛號方式採完全預約制(另附設內科、皮膚科)。 除此之外,為了能夠讓那些容易受到現代社會不良影響的年輕人輕鬆前來,特別選在大阪MINAMI

內有著「年輕人聖地」之稱的美國村開設診所。 目前,每晚來貓頭鷹診所就診的病患的平均約有十五人左右。而這五年間累積的病歷表差不多有四千張。 這就表示,有多少張病歷表就代表有多少人因著煩惱和不安而痛苦喘息。 這些病歷表所顯示的,或許就是沒有逃生之路、充滿閉塞感的現代社會縮圖。 除了貓頭鷹診所以外,我還在兵庫縣加古川市的精神科診所及東加古川醫院擔任主治醫師。 當白天在醫院的工作結束,前往貓頭鷹診所途中的這段時間,預約看診的電話總是源源不絕地轉接到我的智慧型手機裡。 「請問是醫生嗎?」 「我是。」 「……。」 「喂?怎麼了?」 「我好想死。」 由於爾偶也會接到這種被逼到極點、無路可走的電話,因此不能掉

以輕心。 打開貓頭鷹診所的大門,通過櫃台,位於細長走道最裡面的診療室約莫只有三 疊榻榻米的空間。在此,每天晚上都有許多有著複雜境遇的人們在此進出。 「我只要看到那些看起來好像很幸福的父母與小孩,就會很想殺了他們。醫生,我究竟該怎麼辦?」說出這句話的女大學生一臉認真地看著我。 「我覺得自己的皮膚上好像被貼了一層保護膜,因為感覺太噁心了就用去光水把全身上下都擦了一遍。」對幻覺感到恐懼的服裝店員如是地說。 「我今天突然恐慌症發作,被救護車載走之後,然後來到這裡。」一副不管己事、像是在說別人般,旁邊還帶著年幼的小朋友一同前來的單親媽媽邊說邊笑。 我忘了是什麼時候,曾經有位酒店小姐因沉迷於牛郎店而欠下龐

大債務,後來被幾個看起來像流氓的男人帶來這裡,當時她還呈現精神錯亂的狀態。

重複自殺企圖者的再次自殺經驗之質性研究

為了解決我好想死 的問題,作者林家華 這樣論述:

摘 要背景:自殺一直是人類行為中最複雜與不被瞭解的問題之一,包括文學、哲學、心理學、社會學等皆曾探討過這個主題。重複自殺更是一個人以自己的意願,多次採取自我傷害的手段來結束自己的生命,它是一種人類生理、心理、家庭、社會關係及精神等各種因素混雜而產生的社會行為,它也是一種溝通方式,有人藉由它來傳達情緒、控制人、換取某種利益(精神上或實質上的),更有可能是為了逃避內心深處的罪惡感及無價值感。且有研究顯示重複自殺則是自殺企圖者重複再經歷自殺經驗,意圖毀滅自我的過程再次經驗,且重複性的自殺行為對個人生命有較高自殺成功的風險。本研究目的在探討重複自殺個案的再次自殺經驗之質性訪談研究,目的有三,包含(一

)瞭解重複自殺企圖者的再次自殺行為前之狀態;(二)瞭解重複自殺企圖者的再次自殺的經驗;(三)瞭解重複自殺企圖者的自我認識。方法:本研究採立意取樣,邀請20位重複自殺企圖者進行訪談,資料收集以自擬之半結構式及非結構式訪談大綱為指引,進行40-60分鐘訪談,再以內容分析(content analysis)為原則,進行資料分析。結果:本研究透過訪談及內文分析等過程獲得本研究的研究結果。以下針對研究結果所得重複自殺企圖者之研究結論有:(1)重複自殺企圖者再次自殺行為發生前狀態是生活在內外困境中而無所遁逃的; (2)再次自殺行為的當下經驗是在哭訴生死掙扎的痛苦;(3)重複自殺企圖者是想藉由再次自殺以解決

痛苦;(4)重複自殺企圖者的個人脆弱特質讓個人容易陷入困境的無助腳本中;(5)重複自殺行為是一種溝通表達方式,問題解決的慣性行為;(6)重複自殺企圖者可藉由關係連結,而改變以自殺哭訴方式來解決生活困境。關鍵詞:內容分析、再次自殺經驗、重複自殺企圖者

我好想死的網路口碑排行榜

-

#1.心累?想死?呼吸都感到負擔?醫生說我可以去死沒關係

別人都活得比我好? 放不下期待? 當下才是真實的; 你為什麼會這麼想死? 擺脫「必須活下去」 ... 於 puffsrachel.com -

#2.我想死,可是我不想自殺…」精神科醫師給你的4帖自我急救 ...

有診友告訴我,好幾天都沒有睡覺了,他難過的想死,但是他不是真的想要自殺,他只是希望能夠好好的睡一覺,擺脫這樣難過的感受。 所以,在這邊的想死,可能可以翻譯成,我 ... 於 www.storm.mg -

#3.衛生福利部【台灣e院】-精神科常見問題

不知道活著要做什麼、每天都很想死,還有覺得自己真的很沒用。 很想殺人,尤其是她 ... 醫生好~我有三個問題想詢問,不好意思有點長。 我兩個月前去看精神科,看診時有 ... 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#4.好想死救救我. 心累了该怎么办- 玄之君a5wiwu

活不下去了怎么办. 白领湘妹子回襄阳婆家当“牛倌”,办养殖合作社带着乡亲致富. 你们是不是也有活着好累的时候,感觉到从外面来的压力,自己想干点 ... 於 jqh.cukrowe.pl -

#5.想死、想自殺怎麼辦?

「我覺得你是因為想太多了,你想開一點就好。」 「哎呦,不要說什麼自殺嘛!我們去哪裡玩,心情一定會更好,你就不會想這些了。 於 www.esenmedical.com -

#6.標籤: 想死

身為心理師,每天的工作好像都繞在「死亡」話題上。有些人來告訴我「我得了癌症,可是我不想死」;有些人是鼓起很大的勇氣告訴我「我活得好痛苦,可以 ... 於 www.morph.com.tw -

#7.四年來每天都很想死| 匿名使用者

事情當然有大有小,只是於我來說好像都看不見解決之道。 況且,活得不好,活的不快樂,可說追求快樂也是一種壓力與奢望沒有理由活著當作是逃避吧 ... 於 www.farhugs.com -

#8.有"離開"的想法,怎麼辦?

透過日記、文章,表現出想死的念頭、常以死亡為話題或表示告別。 ○ 心情狀態 ... 思考方式:. 認為「我什麼都做不好」、「我沒有用」、「只要我消失,所有問題就會 ... 於 www.depression.org.tw -

#9.我想死可我不想自殺-- 了解為什麼會自我傷害

自傷是刻意的傷害自己的身體,用來處理所遇到的壓力、痛苦與內在的衝突。 ... 這個乍看之下,可能有點矛盾。有診友告訴我,好幾天都沒有睡覺了,他難過的想死,但是他不是真 ... 於 www.leepsyclinic.com -

#10.有“想死”的念头是抑郁症吗?想死的时候怎么办?|心理治疗

... 我每天都活得好累”,紧接着可能慢慢会有“我好想就这样死掉”的想法,后来开始觉得“我好想去自杀”。 渐渐有了具体的想像后,就会出现“想自杀却没勇气做 ... 於 www.163.com -

#11.[心情] 我好想我的小孩,好想死

人生遭逢最大的改變,嚐到了婚姻的失敗,我知道我得不到我的小孩,想跟前夫聯絡關心我的寶貝也就是我的小孩,但還被封鎖了,好想再聽到一聲「媽媽」. 於 moptt.tw -

#12.《以為長大就會好了》:「如果真的想死的話,會自殘嗎?」 ...

「我終於熬過了這一刻。雖然累得要死,但我並沒有死,而且好好地堅持了下來。」 我相信那時你會為自己感到很自豪。而且,你忍受著這些龐大痛苦的時刻 ... 於 www.thenewslens.com -

#13.身邊人想要自殺,我該怎麼做?看看你有沒有陷入這五個常見 ...

既然自殺者情緒不好,只要我們鼓勵他們振作,他們就不會想死吧?然而,事實是這影片傷害了很多有自殺傾向的人。 我用一個極端點的例子來 ... 於 fairiesheart.com -

#14.當他說他想死:在痛苦、失能的時刻,陪他找回那個發亮的自己

我記得社工大四快畢業時,臺上教授對著我們說:「你們已經準備好去實踐你們的專業了!」我在臺下無比心虛。從菜鳥時期被電,然後想辦法從前輩身上偷學習、在各樣的經驗裡慢 ... 於 npost.tw -

#15.搜索结果_我好想死! 英文怎样说?

我想死。英文怎么写? 你好:I want die。如果满意记得采纳哦!你的好评是我前进的动力。 於 zhidao.baidu.com -

#16.雖然想死, 但卻成為醫生的我: 徘徊在生死邊界的急診故事

「謝謝你醫生,別擔心,等一下看了精神科醫生以後,我想要盡快出院。」 「好的,那麼我等一下再過來囉。」 這名男子和其他藥物中毒的患者不同,講話相當有條不紊, ... 於 www.eslite.com -

#17.當高齡長輩常碎念「我好想死」,怎麼辦?

高齡長輩有三個身心方面的問題,簡稱三D:憂鬱症(depression)、失智症(dementia)、瞻妄症(delirium)。治療老年憂鬱症可以分成藥物與非藥物兩種 ... 於 healthforall.com.tw -

#18.好想死,但係無勇氣

me too! ... 成日喊,覺得好痛苦。做咩都唔想,覺得好無意義... ... 依家只係識得求上天快d比我有意外,可以係意外中死去... ... 你們對生存感到没義意, 消沉至想死.... 有可能患 ... 於 community.she.com -

#19.心好累、好想死,真的快不行了!如何振作起來? | 情緒心理學

當你能辨識出想死的原因,具體看見這些累加上來的痛苦和情緒,並讓自己學會真正的休息,照顧好自己,才能有機會再去思考其他事情。 課程大綱. 為什麼我會想要自殺? 怎麼 ... 於 inbound.tw -

#20.下雨天,不上學全一卷想死筆記本

好痛苦。都是些難受的事。這個世界上有的儘是痛苦與空虛。不管有沒有下雨,我老是因為憂鬱而 ... 於 tw.linovelib.com -

#21.「人際關係令人苦惱、好想死」 2日本女學生臥軌自殺

事後警方在其中一人的書包中發現寫著「人際關係讓我好苦惱,好想死」的紙條,目前正詳細調查2人自殺原因。 根據日本《NHK》報導,東急電鐵大井町線位於 ... 於 news.ltn.com.tw -

#22.生活一切安好,但我還是想死。-憂鬱症是不是都不知足(一)

長話短說,我是個憂鬱症患者,我有個深愛我的靈魂伴侶,對方的家人也很祝福我們的感情,支持我們結婚。工作一切順利,有著一份可以遠端工作的主管職、 ... 於 vocus.cc -

#23.我好想死呀!

「我好想死呀!」這句說話,你曾否跟別人說過?有些人感覺自己的人際關係不好,經常擔心被至親拋棄,或被朋友背叛,於是選擇逃避,自我孤立, ... 於 www.am730.com.hk -

#24.「像我這樣每天悲傷、想死的人,可以活著嗎?」諮商心理師解惑

當我們能夠更好地承接痛苦,. 生命也許能因此鋪墊得更厚實。 也是「韌性」這個觀點,. 讓我不需區分生命中有哪些潛在的 ... 於 www.cmoney.tw -

#25.如果你想自殺,不妨先花5分鐘看看這部影片 - YouTube

憂鬱症抑鬱症我想自殺可以嗎? 馬冰•1.3K views · 7:34. Go to channel · 致可能 ... 【每天都 好想死 !面對憂鬱症我們還能做什麼?】志銘. 志銘•390K views. 於 www.youtube.com -

#26.黃義交墜樓前廣發「謝謝」簡訊是警訊!憂鬱症病人說這話千 ...

醫師指出,當憂鬱症的病人說出想死的話語時,請千萬要當真,加強看顧以防遺憾發生。必要時,得考慮送醫住院,隔離保護,等到病況好轉才算危機解除。 ( ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#27.傷害自己不代表真的想死:陪伴自傷者安全抒發

汨汨的鮮血,是痛苦的抒發與被照顧的渴望. 那天晚上,又被一股恐怖的力量襲擊,它讓我的胸口隱隱作痛,我好想哭卻失去了掉 ... 於 rightplus.org -

#28.觉得自己一无是处,每天好累,只想死?

我过着普通还能算幸福的人生却只想死,要是这个机会给别人该有多好,偏偏是我这么个东西活在这个世界上,想到这里我就想吐… 因为不想出门见人,只想自己呆着等原因经常逃课 ... 於 www.xinli001.com -

#29.結束有什麼不對?」心理師:有人跟你說想自殺,做一件事就好

... ,最近有個大學生私訊留言,我想這是個很好的機會, ... 死...精神科醫師解析:澎湖5女集體「相約自殺 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#30.重考3年絕望想跳軌輕生⋯日本知名精神科醫:接受「想死」 ...

現在的我「如果真的很想死,那去死也沒關係。但是,如果你現在有種嚇一跳的感覺,再好好想想會比較好喔。說不定你其實根本不想死,只是現在這個狀態讓 ... 於 www.uho.com.tw -

#31.職場讓我爆發憂鬱症,2度自殺:為了強迫自己「回職場」

想死 卻又不敢死的懦弱,以及丟下工作的愧疚,讓我再也經不起良心的苛責 ... 好」的人; 3 職場上最危險的心理學「羊群效應」:為何人會盲目跟從? 4 「休 ... 於 www.cheers.com.tw -

#32.台灣人憂鬱症量表

沒有或極少 每周: 1天以下, 有時侯 每周: 1~2天, 時常 每周: 3~4天, 常常或總是 每周: 5~7天. 1. 我常常覺得想哭. 2. 我覺得心情不好. 3. 我覺得比以前容易發脾氣 ... 於 www.jtf.org.tw -

#33.他們奇蹟打消「想死」念頭!日本這間精神科診所治好1000顆 ...

「我可以討厭別人,但是不想被別人討厭」這是非常傲慢的想法。稍微被討厭也是理所當然的。 不要去細數「自己沒有的」,而是珍惜「現在擁有的」。你 ... 於 today.line.me -

#34.雖然想死,但卻成為醫生的我:徘徊在生死邊界的急診故事

依目前檢查結果來看沒有什麼其他的異常,先安排住院吧,等他在加護病房醒來恢復意識之後,再轉到精神科會診病房接受治療吧。」 「好的……醫生,再麻煩您多多關照了。」 每天 ... 於 www.cite.com.tw -

#35.「哈哈哈,我好想死... 」的背後:微笑憂鬱

演了電影《王爾德和他的情人》史蒂芬·佛萊有次接受採訪,談到他的病情和幾度企圖自殺的經驗,他說:「我每次面對著鏡頭哈哈哈,心裡卻只有一個念頭『:他媽的我好想死。』 ... 於 www.squaregood.com.tw -

#36.我想死想要自殺| 心情板

原po試著去找出你為了什麼而活吧這是心理的原因 你必須相信你活著還有很大很多的用處 還要接觸很多人很多事 去找出你為什麼而活而不是單單追尋你為什麼想死一定會好的 有 ... 於 meteor.today -

#37.想死dcard

至今為止發生了太多的事情,我也不清楚自己到底為了什麼事而哭,又是為什麼想死,也許是我一直以8月11日突然就好想死掉我知道大家活著都不容易,在這 ... 於 fasterrr.cz -

#38.為何我想自殺?

假如你患上一些令身體受到很大痛楚的疾病, 同時又很難控制病情,你可能會覺得很難過,並認為自己死了會更好。但是你其實不想死,而是想找一個可以止痛的方法。當你被 ... 於 www.mind.org.hk -

#39.「笑著說沒事,但已經心死」六個問題,判斷你是不是微笑憂鬱者

總是擦乾淚水,誰知道他們內在傷心痛苦,出門前其實淚流滿面? 微笑憂鬱的人知道社會期待的,旁人想要的是什麼,所以總是戴著「我很好」、「我 ... 於 womany.net -

#40.不在殯儀館,喝茶聊天好療癒!三姊妹陪伴癌母最後3個月:死 ...

... 想萬一死掉怎麼辦?有一次我抓著媽媽的手,問她『妳會怕嗎?』媽媽回我『怕什麼?』我話又吞回去。」就連朋友要她先找好葬儀社,以免到時候手忙腳亂 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#41.Re: [心情] 我好想我的小孩,好想死PTT推薦- WomenTalk

好奇一開始跟前夫認識前就有憂鬱症嗎? 如果有的話表示很多男生不介意女生有憂鬱症吧!??(也有可能原po漂亮到 ... 於 pttyes.com -

#42.我現在很想死、很想自殺/結束生命,我該怎麼辦? #請此時的你

你一定是在生活上遇到許多難關,快被命運的大浪沖倒了吧? 你覺得撐著,好疲累好艱難,. 你感到每一口呼吸都是這麼得喘不過去,你很想倒下去 ... 於 naomigrace.pixnet.net -

#43.自殺並不一定是自私致可能想自殺的你| 2021-05-26

你對這個世界感到厭倦沒事情留戀如果...只想離開這個世界如果...你有以上的想法?好多謝你願意進來看我這個信息好 ... 死, 每天也想死, 結束生命的 ... 於 void.com.hk -

#44.當憂鬱症患者告訴你想輕生.該怎麼辦? 4句話千萬不要脫口而出

「想死」多與個人不公平的感受有關,或是表達對世界的控訴,患者過去所遭遇過的陰影或悲慘經歷,像是:從小被別人霸凌、被原生家庭虐待等,都會讓人產生痛苦、絕望、不滿的 ... 於 www.ttvc.com.tw -

#45.[心情] 我好想我的小孩,好想死- 看板WomenTalk - 批踢踢實業坊

標題[心情] 我好想我的小孩,好想死. 時間Sat Sep 30 03:28:07 2023. 人生遭逢最大的改變,嚐到了婚姻的失敗,我知道我得不到我的小孩,想跟前夫聯絡關心我的寶貝也 ... 於 www.ptt.cc -

#46.抑郁症倾向:每天都感觉很累、想死,该怎么办?_赖在

从您长长的留言中,我的确感受到了您了无生趣的心情,以及您根本不知道自己还能做些什么的迷茫。 每个人生活在世界上,都希望能实现自己的人生价值, ... 於 www.sohu.com -

#47.自殺的心理狀態與迷思

... 想要自殺的人感覺和想法常常都是類似的:. 感覺: 感受到悲傷、難過、孤獨無助、沒有希望、沒有價值。 想法: 我希望能死掉、我無法做什麼事、我再也無法忍受、我是個 ... 於 www.tsos.org.tw -

#48.「不想活也不敢死,希望自己發生意外」學生的求救:青年憂鬱 ...

有時候,我會希望自己可以突然遇到意外,像是被車撞到,或是得到絕症,因為我對生命沒有留戀。不過,請老師先放心,我不會真的主動傷害自己,因為我不敢…… 於 www.cw.com.tw -

#49.【解憂信箱回覆】想死的念頭

我已經長大了,我不能這麼懦弱,但好難受好想死,看到馬路上的車總是好想衝出去,想像被撞後身體可以支離破碎,然後什麼都能不想了。但我不敢,我真的很 ... 於 counseling.tcu.edu.tw -

#50.憂鬱症可以好起來嗎?阿滴紀錄情緒,與病痛攜手前行 - 翻轉教育

生病期間,他使用App 將情緒數據化,只要感到「想死」便記上紅色。而無數 ... 到了晚上,我癱在床上哭著跟妹妹說,我好痛苦,我好想放棄。妹妹也只能哭 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#51.該不該與自殺企圖者談自殺?

前陣子有個朋友問我,他太太最近心情不好,時常把自殺掛在嘴邊講,他該怎麼辦呢?我說:「你有問她,她想怎麼死嗎?」 朋友面露驚訝,聲音微顫 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#52.雖然想死,但還是想吃辣炒年糕:身心俱疲,卻渾然不覺

本書送給內心寂寞、不安或有以下困擾的你✓ 聽到別人對我說「加油」、「多一點自信」反而更疲憊✓ 跟某人走得近時,便擔心以後會不會突然被拋棄✓ 周遭都是學歷比我好的人 ... 於 www.popularonline.com.my -

#53.想死是憂鬱症嗎?發現親友想死的時候怎麼辦

想死 是憂鬱症嗎?出現想死念頭只是心情不好嗎? 想死是憂鬱症嗎?相信一定很多人如此懷疑過,但是想死不一定就是憂鬱症,首先跟很多人想的不一樣,不是幾天的憂鬱就是 ... 於 www.moodclinic.com.tw -

#54.如何從想死的念頭找到活路

讀者如果原本就能同理意圖自殺者,那自然不成問題;如果無法同理意圖自殺者,把上述幾點背起來,到時候會非常好用。 ... 2. 個案說:「我想死很多年了,但是擔心媽媽會為我 ... 於 www.reangel.com -

#55.當有人告訴你我想自殺~與自殺傾向者溝通

3.言語:說話慢、不願與人溝通、表現出想死的念頭,可能直接用話語表示,也. 可能在作文、作詩、詞曲中表現出來;例如:「他們沒有我會更好」「誰在乎呢?」 「若我不在 ... 於 www.mmh.org.tw -

#56.你是否因為工作,壓力大到想讓自己消失呢?《雖然痛苦到想死

之類的想法,把改變的入口堵死,最後變成「算了,我還撐得住,再撐一下可能就會好了。」 絕對不可以這樣想,這樣會把你導向更壞的方向 ... 於 www.potatomedia.co -

#57.[心情] 我好想我的小孩,好想死- WomenTalk板

標題 [心情] 我好想我的小孩,好想死 時間 Sat Sep 30 03:28:07 2023. 人生遭逢最大的改變,嚐到了婚姻的失敗,我知道我得不到我的小孩,想跟前夫聯絡關心我的寶貝也 ... 於 disp.cc -

#58.想死

... 我卻不好,一點都不好。大二下就有過那種感覺,悲傷太過於強烈,覺得很痛苦,於是很想拿美工刀往手一劃(在這之前我沒有自殘過的經驗),我想像血從縫隙流. 愛心. 50. 1. 於 www.dcard.tw -

#59.2019Openbook 美好生活書》雖然痛苦到想死,卻無法辭職的 ...

若是本書能成為邁向這個願景的小小一步就好了。 最後,我要向監修本書的Yu Yuuki醫師、編輯、協助出版本書的相關人士,以及各位讀者致上我最深的 ... 於 www.openbook.org.tw -

#60.每個人都有曾經想死的瞬間 - MINGSHINLU

如果沒有我就好了。 好想要一了百了,就沒有那麼多苦痛了。 圈圈圈,叉叉叉,很多諸如以上的想法例子,. 於 mingshinlu.com -

#61.想死的人還會跟別人說嗎?自殺防治7個Q&A

答:會的。 超過半數以上的自殺身亡者,在生前其實都會透露口語或行為上的自殺訊息,例如「我好累」、「 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#62.我好想死呀!

「我好想死呀!」 「我好想死呀!」這句說話,你曾否跟別人說過?有些人感覺自己的人際關係不好,經常擔心... 於 www.drgregmak.org -

#63.陪伴「輕鬱症」的你《雖然想死,但還是想吃辣炒年糕2》

憂鬱/輕鬱/躁鬱……如果是那麼容易治療,就好了。 事實是,就連獲得理解,都好難。 我的病情不斷在反反覆覆, 我想我需要肉眼能見的傷口,來證明自己不是無病呻吟。 於 shopee.tw -

#64.為什麼她看起來那麼快樂,卻是嚴重的憂鬱症患者?

我真的想死,我的願望就是可以去死。」 後來她媽媽跟我們說:「醫生說她 ... 「我還好啊,我沒事啊,我不想麻煩你們。」 其實可以悲傷的,你是可以悲傷 ... 於 heho.com.tw -

#65.自殺並不代表想死,你可以如何幫助他們?

我不想死。我只是不想活。」 這句話代表了許多心理健康專業人員與考慮自殺的患者之間的對話。作為護理人員、親人、父母或朋友,聽到這種說法是可怕的 ... 於 diapressy.com -

#66.活著好累」哪些話透露自我傷害的可能性?可以如何幫到他們?

「你一直說想死,也沒有去死。」 上面這些話都曾聽過,有時候真的覺得 ... 想要自我傷害的人可能會安慰親友:我沒事了,比較好了,你們可以先去休息了。 於 www.edh.tw -

#67.《心好累、好想死,真的快不行了!如何振作起來?》簡介影片

你或身邊的人,有這些問題嗎? -常覺得這個世界如果沒有我,或許會比較好⋯⋯ -人生沒有意義,沒什麼好活的⋯⋯ -常常有 想死 念頭,但其實沒那個 ... 於 www.youtube.com -

#68.我好想死的手语

我, 一手食指指自己。 手语我 ; 好, 一手握拳,向上伸出拇指。 手语好 ; 想, 一手食指置太阳穴处转动,显示动脑思索的神情, 手语想 ; 死, 一手拇、小指先直立,然后向下一倒。 於 shouyu.bmcx.com -

#69.好想死

... 我希望. 愛心. 12. 2. 收藏. 心情. 2020年7月29日. 我不想好了我只想去死. 上了大學以後皮膚就越來越爛,去看了醫生吃了藥擦了藥,結果吃藥導致胃炎,後來也不敢再吃藥了, ... 於 www.dcard.tw -

#70.[女孩]Re: [心情] 我好想我的小孩,好想死

心: 我的寶貝也就是我的小孩,但還被封鎖了,好想再聽到一聲「媽媽」...: 不管是什麼事都無法回到以前了,身邊已經沒有任何能讓我訴說的對象了, ... 於 ptt-diary.tw -

#71.Q:一直有想死的想法感覺我很享受憂鬱

... 想死的想法,我依舊還是會開心的跟朋友對話,在別人眼中我是朋友很多也很活潑的女生,因為大家都這樣覺得所以讓我漸漸戴起面具,不敢再跟別人說我心情不好 ... 於 www.5914.com.tw -

#72.Re: [心情] 我好想我的小孩,好想死

這篇看完猶豫了一天再想要不要回文,真的跟我的經歷太像,差別就只差在夫妻的工作吧,前妻是全職家庭主婦我雖然不像她一樣會顧每天,但我也是下班回 ... 於 ptthito.com -

#73.我好想死啊搞笑原版

您在查找我好想死啊搞笑原版吗?抖音综合搜索帮你找到更多相关视频、图文、直播内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求。 於 www.douyin.com -

#74.你有過千百次想死的念頭。 也許別人不知道

... 好等等。 這些也就算了,我們還可以牽強地解釋為:「想自己過得好一點。」 但最令我費解的是,有些人連痛苦也要比較,也是俗稱的「鬥慘」。鬥也就算了,給你「贏」又 ... 於 www.instagram.com -

#75.給對生命絕望的你:我知道你在求救

「你這樣已經很好了,看看別人有多慘。」是誰開啟了這個比賽,得冠軍的又 ... 大聲的說出來:「我很想死,但我也很想活。」一定有人會幫你,因為這世上 ... 於 theinitium.com -

#76.35 病人跟護理師說:「我好想死!沒有她,我真的活不下去。」 ...

35 病人跟護理師說:「我好想死!沒有她,我真的活不下去。」下列何項護理措施最適當? (A)告訴病人「拜託,別那麼笨了,就為了一個女人」 (B)病人現在正在情緒低落時 ... 於 yamol.tw -

#77.艾成墜樓亡》憂鬱症想自殺「這時間點」最危險!5訊號恐 ...

透過日記、文章,表現出想死的念頭、常以死亡為話題或表示告別。 心情狀態 ... 思考方式:認為「我什麼都做不好」、「我沒有用」、「只要我消失,所有 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#78.我覺得我只是有憂鬱情緒,但總是想自殺

我只是厭惡我自己,從很久以前就不停的想著"如果我能就這樣去死"。 曾經想像著自殺卻感到害怕,如今想像著自己自殺卻已經不害怕了,就像我已經準備好了。 生活沒有 ... 於 www.inspireclinic.com.tw -

#79.好想死?看完再決定😜 - 寒|過動靜心ing

每次看到有人醬說,總讓我皺眉深鎖、情緒揪結. 我們都知道,不能以太過偏激的話語刺激精神患者. 但身為一個經歷過這些症狀,又時常靈性暴怒的孩子. 於 medium.com -

#80.5. 我好想死,但也好想活著|我的女朋友有病|織夢人原創小說

「夏帆。」在事態發展到更糟糕的地步之前,我開口喚了她的名字。 「幹嘛?」她沒好氣地回頭,看見我手裡捧的… 於 deardreamweaver.home.blog -

#81.當憂鬱症患者告訴你想輕生,該怎麼辦? 4句話千萬不要脫口而出

... 我覺得我要完蛋了」、「我 ... 臺中榮總嘉義分院兒童青少年身心科主任章秉純說明,憂鬱症患者想輕生的原因很複雜,難以一概而論,但大抵上可分為「想死」與 ... 於 health.udn.com -

#82.Re: [心情] 我好想我的小孩,好想死

好奇一開始跟前夫認識前就有憂鬱症嗎? 如果有的話表示很多男生不介意女生有憂鬱症吧!??(也有可能原po漂亮到 ... 於 ptt.reviews -

#83.每天為你讀一首詩: 想死的時候就說我愛你吧◎潘柏霖

想死 的時候就說我愛你吧◎潘柏霖 欸,活著好嗎還是活下來吧吃點蛋糕,我也吃一點要是能這樣就吃掉你的痛就好了就活下來好不好 希望有天你可以變老走路 ... 於 cendalirit.blogspot.com -

#84.「活著好累」哪些話透露著自我傷害的可能性?你我可以如何 ...

當一個人有「想死的念頭」時,可能直接以話語表現出來,也可能透露在所寫的FB、文章、筆記中表現出來。感覺沮喪無助的時候,常會出現下面這些肢體語言 ... 於 www.gvm.com.tw -

#85.想死是憂鬱症嗎?想死的時候怎麼辦?

總結一下,憂鬱症輕生的五大階段說明為「我每天都活得好累」→「我好想就這樣死掉」→「我好想去自殺」→「想自殺卻沒勇氣做」→「實際計畫、實行輕生的 ... 於 www.delightclinic.com.tw -

#86.失業男到派出所直喊:「我好想死!」 暖警耐心苦勸阻憾事

新北市一名57歲莊姓男子,日前搭乘計程車來到淡水警分局興仁派出所,一走進派出所見到員警就說:「我好想死!」嚇得原本忙著辦公的員警連忙上前安撫, ... 於 www.setn.com -

#87.人生好累好想死. 又有孩子墜樓!當孩子想死我們該怎麼辦 ...

... 想做的事情嗎?」 女孩笑了笑說:「我只是想死啊。」. 想死的時候怎麼辦?立即找出所有能用的資源· 先去試著做出改變,離開壓力源,例如:高壓上班的場所、脾氣不好的 ... 於 zgj.hhh24.pl -

#88.「我好想死」如何分辨真定假?

好想死好想死 - 是不是曾經有過「好想死」的念頭,這是種強烈表達自己處於痛苦的...診友告訴我,好幾天都沒有睡覺了,他難過的想死,但是他不是真的想要自殺, ... 於 video.todohealth.com -

#89.他說他想死,怎麼辦?12張圖理解如何陪伴企圖自殺者

那你可以做點什麼呢? 留意憂鬱的感染力; 心理師朋友叮噹貓的建議; 參考資料; 我很窮,可是我想求助:平價諮商資源整理 ... 死好了,不要在那邊假鬼假怪!」. 於 haitaibear.com -

#90.一般人: 好想死ㄛ幹..... 我: 好想去死

我 : 好想去死. 作者: Jia 投稿:我自己做的. 6,226瀏覽0留言 2 ... 於 memes.tw -

#91.百歲人瑞活累了想死求解脫遭兒孫阻哀:想到地下找老伴了

我想把情況簡單化,我們的時間有限,老人家願意開口,是個好的開始。 「我好嗎?我這歲數,能吃能睡能走動,你說呢?」老先生反問我。 △▽老人,人瑞 ... 於 www.ettoday.net -

#92.想死是抑郁症吗?从「活得很累」到「想结束生命自杀」

出现对死的想望是下一阶段,虽然没有主动结束生命的打算,脑中会浮现「希望睡着了就一觉不醒」或「希望明天在路上被车撞死」。 3.「我好想自杀」. 自杀 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#93.覺得「活著好累」嗎?本書給你活下去的勇氣 《醫生說我可以 ...

作者想強調的是,你可能不是真的想死,而是在「想死」這種念頭的背後,另有尋求認同、渴望成就、關係失衡等種種原因。(註:作者是專業精神科醫師,在理解 ... 於 okapi.books.com.tw -

#94.我想自殺怎麼辦?出現這5大狀態有可能是大腦生病了!

好想死 」通常源自於極度悲傷,無助,絕望,憤怒的心理狀態,出現這樣灰色的想法,代表一個人已經用盡他所有的心力,方法與資源,卻無法解決眼前的困難,這 ... 於 www.tact4brain.com -

#95.Re: [心情] 我好想我的小孩,好想死- 看板WomenTalk

引述《apple510 (PuKi)》之銘言: : 人生遭逢最大的改變,嚐到了婚姻的失敗,我知道我得不到我的小孩,想跟前夫聯絡關心: 我的寶貝也就是我的小孩,但 ... 於 www.pttweb.cc -

#96.明明生活不錯卻感受不到幸福、疲累沒力量?你可能患上輕 ...

《雖然想死,但還是想吃辣炒年糕》一書,作者是韓國女生白洗嬉,患有「輕鬱症」的她寫:「就算憂鬱了一整天,也會因為一件小事而會心一笑;雖然很想 ... 於 www.hk01.com -

#97.每天都想死、有上百種自殺計畫,如今成為急診室醫生

我要試著親手迎接死亡,. 或是讓死亡從我手中溜走,. 一定要找出自己對於死亡渴求的根源。 我將申請書寫好交出去之後,. 馬上就進入一家綜合醫院實習 ... 於 www.money.com.tw -

#98.【諮商故事】關於「想死」這件事:接受它帶來的訊息

是當時唯一想法,我聯想到拿利器割手,讓痛跟著洞排出,讓身體的痛代替心理的痛,會不會死不是重點,解放痛苦才是。 還好沒有成功,我拿著剪刀顫抖著, ... 於 sn094545.pixnet.net -

#99.How do you say "我好想死" in Japanese?

How do you say this in Japanese? 我好想死. See a translation · 死にたい本当に死にたい · @g7885847 不會不會我不知道在您身上發生了什麼事但是請不要死 ... 於 hinative.com -

#100.心好累、好想死,真的快不行了!如何振作起來?(線上課程)

你或身邊的人,有這些問題嗎? 1⃣常覺得這個世界如果沒有我,或許會比較好⋯⋯ 2⃣人生沒有意義,沒什麼好活的⋯⋯ 3⃣常常有# 想死 念頭,但其實沒那個 ... 於 www.facebook.com