我們的路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ArawanaHayashi寫的 真實的動:社會流現劇場 和明愛青少年及社區服務的 西環邨:風雨不動安如山都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自拾田創意有限公司 和三聯所出版 。

國立暨南國際大學 資訊工程學系 陳履恒所指導 許子文的 使用深度學習進行路樹生長評估 (2021),提出我們的路關鍵因素是什麼,來自於智慧城市、深度學習、樹木生長評估、物件分割、即時攝影機。

而第二篇論文元智大學 資訊管理學系 盧以詮所指導 柯威年的 基於強化學習的路徑和導航優化 (2021),提出因為有 路徑規劃與跟踪、移動機器人、防撞、強化學習、SARSA、Q-Learning、DQN、A2C、機甲大師 EP的重點而找出了 我們的路的解答。

真實的動:社會流現劇場

為了解決我們的路 的問題,作者ArawanaHayashi 這樣論述:

在U型理論當中進入U型旅程的第二個階段共同感知(co-sensing) 時,奧圖博士會帶入一個新的方法,英文稱為 Social Presencing Theater ,過去在簡體中文版的 U型理論書籍裡被翻譯為「社會大劇院」。但因為這個方法論的主要創作者之一 Arawana Hayashi (中文名:雅若宛那.林)在去年將她過去15年在Social Presencing Theater 的發展脈絡,行動研究和實踐整理成這本書,根據書中詳細的論述,我們決定將其繁體中文正式稱為『社會流現劇場』。 社會流現劇場(Social Presencing Theater) 是由

奧圖.夏默博士命名。社會(Social) 既是指社會身(Social body) ,即一群人在空間中的物理排列,又指社會場域(Social Field),即人與人之間關係的品質。自然流現(Presencing) 是關於覺察以及對於環境更廣的感知。劇場(Theater) 是指我們所做出可見的選擇(我們所做的)以及從這些選擇中創造的關係(我們所感知的)。這些選擇取決於我們集體覺知的層次,或社會的自然流現。 社會流現劇場是一種新興的社會藝術形式,透過融合社會行動研究、劇場、靜觀練習、刻意的靜默,生成式對話以及開放空間,來上演媒體所關注的事件,連結與不同的社群與他們的變革故事。並且讓系統看見並感

知自身! 《真實的動—社會流現劇場》是一個探索社會藝術的起源、原則和實踐的旅程,由雅若宛那・林和自然流現研究院的同事所共同創造。這是本易於理解的書,邀請讀者投身於深度反思並支持以覺知為基底的個人和社會系統轉型的體現實踐。 「雅若宛那・林是一位大師。她發展了一種讓個人或集體都可以學習運用自己的身體去探索我們人類所創造以至於讓我們卡住的複雜社會結構,這是永遠無法用智力來理解的,她創造了一種奇妙的工具來引領這趟旅程。」—彼得・聖吉,MIT麻省理工學院&系統意識中心 「雅若宛那以清晰且輕快的故事讓我們以一種嶄新的方式同在——她帶領我們共同探索如何超越語言的合作,並且更加的臨在

與覺察我們周遭的世界,感知正在湧現的未來。」- 艾琳・費雪,艾琳費雪公司創辦人

我們的路進入發燒排行的影片

民進黨創黨35周年:為人民反省

今天是民進黨創黨35周年,每一年我們都會舉辦黨慶,紀念與回顧來時路。民進黨的黨史,與台灣民主發展史緊緊扣連,經過35年的奮鬥,我們走過驚心動魄的創黨之路,也開啟過風雲變色的政黨輪替,如今透過民主選舉,本土政權完全執政,民進黨成為台灣第一大政黨,除了紀念與回顧,我想前輩們與台灣人民,更希望民進黨能時時刻刻自我反省,前瞻遠眺.才能知道下一步,民進黨要帶領台灣社會往哪裡去。

謙卑反省

今年佳龍入黨滿20年,我們從批判體制到進入體制,企圖改革、推翻國民黨這套擴及中國大陸版圖的荒謬體制,固然每一步都是困難重重,但已經掌握絕對權力並擁有國會多數的民進黨,該當可以闊步向前,立定歷史目標,啟動憲政改革的工程,擘劃民生經濟的願景,開創國際地位的空間,創造一個為民服務的效能政府,才能為下一個世代奠定和平安定的基礎。我們的路,不會比威權時代更艱苦,但責任確是更重。因為,我們以權力為名所作的每一個決策,每一天都在為世世代代負責,必須謙卑反省。

接棒守護

日前,佳龍受游錫堃院長邀請,參與《衝破黨禁1986:民進黨創黨關鍵十日紀實》一書的新書發表。心中油然回升那些被遺忘的勇氣。透過這本書,我們看見游錫堃院長等前輩,在那些歷史場景,站在時代的高牆前,用力敲開威權的裂縫,讓民主浪潮奔騰而入,沒有民進黨的誕生,台灣民主、自由、人權之路不可能快速走到今天這步,也許一個不小心,我們已經成為中國的一部分。所以你問,前輩為什麼甘願冒著被補入獄與生命安全的風險?游錫堃院長回答:「但願留給下一代是勇敢而不是遺憾,是民主的燦爛,而不是極權的黑暗。」這樣波瀾壯闊的氣魄,經過35年,化成民主自由的空氣,後輩在享受民主自由之時,更有責任接棒守護台灣。

大隊接力的每一棒都必須是強棒,要盡最大力氣跑下去,也不能掉棒。而民主接力賽,重要的人才,如果不能持續培養進入政府的人才,並確保人才有健全的心理素質,深刻了解「清廉.勤政.愛鄉土」的精神,民進黨將後繼無力,也辜負人民託付。我想野百合世代,有許多人加入民進黨,我們批判時局的精神仍在,也該深刻反省我們對上一代與下一代的責任所在。這也是許多朋友在聚會討論時,經常會點出的問題,我們從哪裡來,要往何處去?我們

又要為台灣留下什麼資產?我們要深刻反省這些時代課題,才能清楚我們的歷史使命。

團結合作

昨天是國民黨的黨主席選舉,朱立倫主席收到中國共產黨習近平主席的賀電,朱立倫表示與中國在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上「求同尊異」。當年國民黨創黨之初,也曾懷抱理想,與中國共產黨勢不兩立,但一個失去黨魂的政黨,無法帶領台灣人民走向民主的未來,走向正常國家的想望,民進黨當更戰戰兢兢,時刻反省,為國培養人才,更為台灣永續而團結合作。

使用深度學習進行路樹生長評估

為了解決我們的路 的問題,作者許子文 這樣論述:

要成為智慧城市很重要的要素之一是能夠管理都市綠地智慧化,將都市打造成智慧環境,不僅僅能大幅地增加都市品質,還能顯著地促進碳固存(carbon sequestration),因此都市綠地智慧化是成為智慧城市的重要指標之一。本研究提出一個自動化監控系統,其系統結合AI技術以及即時攝影機,首先,我們利用先前本研究室開發出的Google Street View自動擷取街景系統以及深度學習技術取得我們的路樹影像資料庫,除了上述方法,我們還利用Selenium套件即時地抓取靜止式網路街景攝影機影像擴充資料庫。之後我們利用TensorFlow所開發的物件偵測API自動地框出樹的位置。我們使用U-Net並觀

察路樹的分割結果,除此之外,我們還採取Progressive refinement策略來擴張訓練資料且增加分割結果準確率。實驗結果顯示我們的系統可以成功地像素級deep-detect路樹覆蓋率,換句話說,我們的系統可被用來即時為智慧城市監測碳固存。最後我們將樹木占比率算出,並展示了我們系統能以更智慧的方式監測和管理城市綠地的潛力。

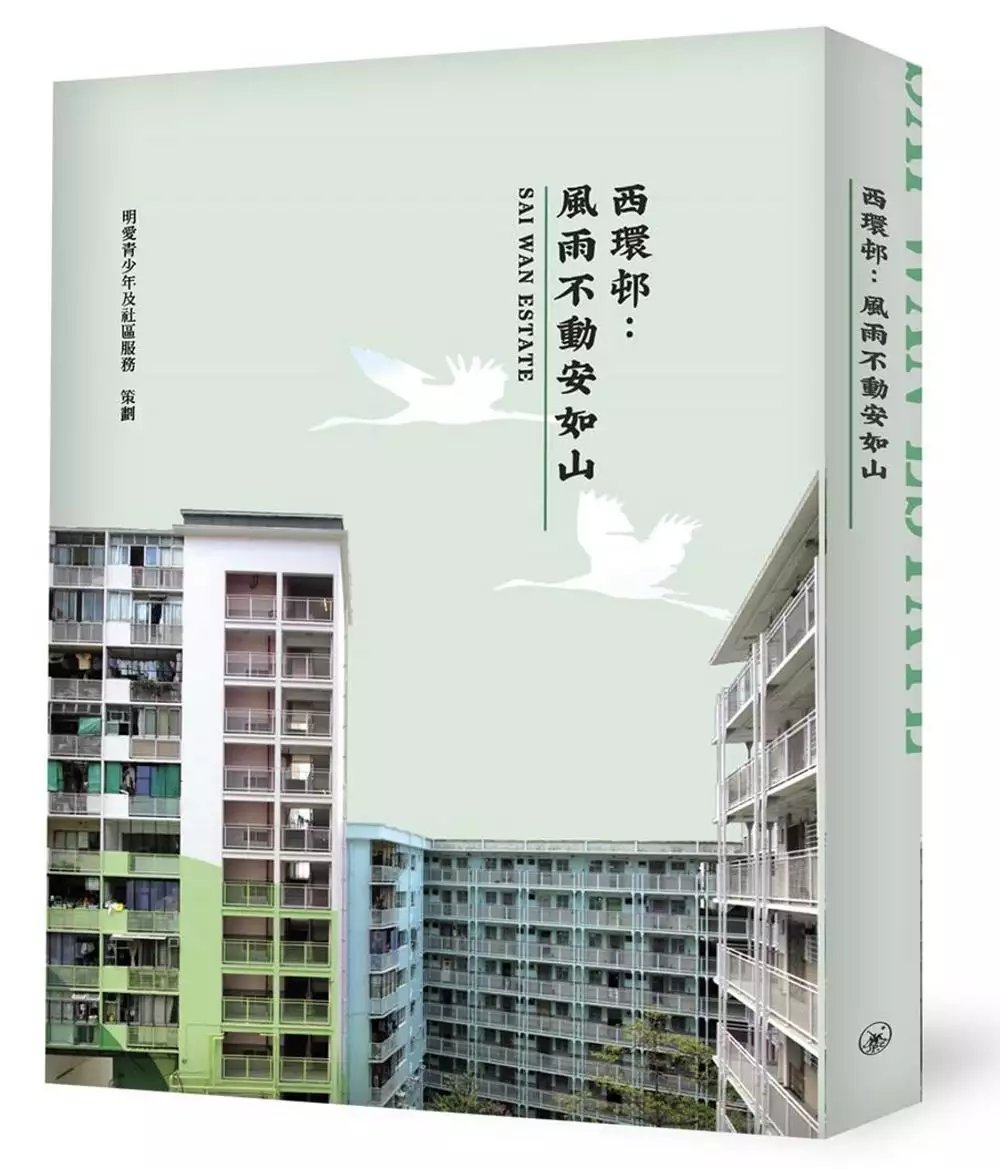

西環邨:風雨不動安如山

為了解決我們的路 的問題,作者明愛青少年及社區服務 這樣論述:

1953年的石硤尾木屋大火,促使徙置大廈如雨後春筍般在港九新界出現,當局以「徙置思維」快速建造出成本廉宜、人口容納量大,但居住質素低的公營房屋。然而,徙置大廈並非公屋歷史的起點,石硤尾邨落成時,房協的上李屋邨及香港模範屋宇會的模範邨均已入伙,而一直提升公營房屋質素標準的屋宇建設委員會(屋建會),亦於同年成立。屋建會原初目的是改善市區私人樓宇擠迫戶的居住環境,以盡可能平價的租金,予收入稍好的白領階層申請入住。為肯定居民對社會的貢獻,屋邨設計考慮提供良好基本生活水準的獨立住房,也重視戶外空間寬闊自然佈局,這先 作者簡介 明愛青少年及社區服務 明愛青少年及社區服務的一個特點,就是扎根

社區──團隊會走進社區,多與居民接觸,與居民一同生活,以尊重和關懷,從社區需要出發,視社區每一個人為重要資本,欣賞其所有經歷、生活技能、與人生智慧,也期待營造不同的機會,好使他們能充份發揮,實踐自我之餘,完善社區環境條件,促成幸福生活。轄下「明愛莫張瑞勤社區中心」自1964年起服務西環,團隊與熱心參與社區的西環邨人協作多年,開展一項項改善生活處境的居民服務,使西環邨社區生活自給自足,延續開邨人家的精神,成為互相扶持的鄰舍。 序 陳偉良 前言 謝子英 專題1:石硤尾木屋大火前香港已有公營房屋 專題2:屋建會屋邨有別於廉租屋邨與徙置區 專題3:1958年西環邨誕生 專題4:家

住西環尾 一、開邨人家 1.1 黃稼梅:呢條廉租屋邨係唔同,大家直頭選擇留低,一齊終老。 1.2 馮幼貞:新年有張全家福喺南苑臺山邊影㗎。 1.3 林淑滿:我屋企啲工人叫我大小姐,你可以叫我B媽,或者叫林姑娘。 1.4 盧月嬌:你想愛頭家就要本事㗎喇。 1.5 陳愛卿:我喺西環就識路。 1.6 何奀女:我最緊要係搵食,唔好貪人哋嘢。 1.7 歐陽仲巧:我同你講,我做幾多十份嘢。 1.8 芳姊:俾我一路住落去就好啦。 專題5:西環邨:限制下的高水平建築設計 林中偉 二、成長歲月 2.1 余為康:我感覺好自由,當時覺得地方好大。 2.2 梁維孔與黃錫全:我會上去睇我老竇做嘢

,貪過癮趕豬去劏。 2.3 楊維邦:大人可能住咗幾廿年都未上過嗰啲地方我哋就會去過晒囉。 2.4 楊家輝:我鍾意畫嘢,所以我當佢係藝術品咁整出嚟。 2.5 冼少嫻:西環邨俾咗個天地我哋。 2.6 簡韻研與簡裕軒:上下樓層全部街坊衝晒出嚟幫手。 三、塑造生活 3.1 潘濃頌:申請廉租屋起碼有返個希望。 3.2 李少玲:要互相依靠先可以生活下去。 3.3 鄺景熙:出面啲紫荊花樹我都有份種。 3.4 黃翠霞與李志成:呢個屋邨其實係圍繞著好多民生嘅嘢。 3.5 黃振隆:能夠活喺呢個世上,可以開心一日得一日。 四、協力事成 4.1 何美玲:咩都落手落腳做,就會得到人心。 4.2

陳尹婉嫦與陳發林:我哋都希望個個住西環邨住得安安樂樂。 4.3 張燕嬋:我哋係有能力去過更加好嘅生活。 4.4 西環邨互鄰舍:我哋曾經搞過試米大會,將米蒸熟,大家一齊試。 專題6:西環邨紀事 專題7:西環邨的苑臺與山城:屹立六十年的公屋設計原型 潘浩倫 結語:再論述屋建會思維對今天的時代意義 冼昭行 前言 相遇 與西環邨的相遇,就是十二年前的一個夏天的中午。乘著科士街石牆樹的濃綠樹蔭,走著走著,眼前的這個小屋邨,那麼寧謐,淺淺的粉色,在烈日下顯得特別祥和安然。沿著樓梯,再轉乘電梯幾趟,忽爾就到了。 走在這裡,很容易迷路。由東苑臺走到南苑臺,又走到了中苑臺,中苑

臺走著走著一轉彎又轉到了北苑臺,最終到達西苑臺。我們這些邨外來客,總在來回往返,邨民卻見怪不怪,對我們都友善非常,打過招呼就跟我們侃侃而談邨裡大小事。陽光充沛的走廊與平台,卻一點都不悶熱,反有點微風輕拂著臉。老人家在做運動,女孩乘著涼在門口做功課,婆婆陪伴在側,點起蚊香搧著扇,有的太太忙著把草藥菜乾放在竹篩上捧到日頭下曬,有的還正忙著淋花打理盆栽,小孩們在公園裡玩著跑著,走過來央求我們一起玩,後來取了我們的單張去幫忙派發。 這道風景令我們看到了小社區的自足生活。邨民自在的表情,彷彿他們各有各的天地,而我們發現這點安心,好像遙遙呼應前人建造西環邨時的期許與祝福。翻閱舊檔案,發現其中一個建邨

的原則,竟就是自給自足(Self-contained)。自足化成了具體的建築設計與細緻的生活配備,除了每個單位有自己的廚房、自來水的供應、沐浴間、水廁外,設計師還特意為每個單位都設陽台(Balcony),以加強採光、通風及方便曬晾;廚房則配以水泥所造的煮食灶臺、鋅盤,也為儲藏食物設計了紗櫃以保衛生。走訪不同人家,發現這些陳設與配備到今天依舊存留在許多家戶中,自開邨以來一直沿用至今。 建造西環邨的本心是為普羅大眾提供造價相宜卻品質優良的住處,並為入住的人提供長遠而可負擔的穩定居所。我們在這裡開始看到「人均面積」的概念,看到為市民提供不同類型住處的選擇。此外,西環邨本身亦考慮到由室內延伸到室

外的公共空間(Open space)與遊樂設施的質素。走在這倚山而建的曲折長廊時,走過一個轉角,風景又有所不同,置身其中,會感到與山海為鄰的樂趣。屹立於港島西區一隅,西環邨後有豬毛山,前有維多利亞港西岸景緻。清晨時份第一班電車從堅尼地城總站開出,邨民也開始新一天的生活;黃昏時份太陽緩緩落下,邨民亦趕忙買餸準備回家煮飯。西環邨落成之始,伴隨著百業蓬勃發展之時,家家戶戶在清簡樸實中卻顯得生機處處。對比「七十二家房客」同住一屋簷下,西環邨的落成大大改變了「住」的想像,也為人們的生活注入了關懷與溫度。 人就是我們的路向 可惜進入廿一世紀,這十多年對西環人來說也是經歷了大幅度的環境轉變。九大

欄與牛房的拆遷、焚化爐拆除、地鐵西移、舊唐樓被大規模收購重建、海濱地帶發展、堅摩規劃大綱全面重整等,使西環驟然變了臉。西環邨為香港歷史最悠久的屋建會屋邨,西環邨人眼見同期的北角邨已成了北角匯,難免為不確定的未來瞻前顧後。 「人就是我們的路向。」香港明愛前總裁力理得神父(Rev. LERDA, Francesco PIME)有一次勸勉感到前路茫茫的同事時如是說。明愛在本質上是一項了解與關懷,照料與服務的行動,相信人不應被視為必須加以支持的倚賴者,而是兄弟姊妹,只需要一個充份發揮自己的機會,成為自己的主人翁,對自己的生活和動向負責。 從事社區工作,我們希望持續發展社區成為居民應對生活最

堅實的平台,並使在這裡生活的人在這片生機盎然的土地能充份發展,能繼續柔韌有餘地,無懼面對生活環境中各種的轉變與挑戰。這並非遙遠不可觸碰的理想,而是在迴廊上相遇,出現在我們眼前的一個個精彩人生。他們每一個人的經歷也值得香港人借鏡,又或者可以說,每一個香港人的經歷也值得我們大家相互借鏡。 明愛莫張瑞勤社區中心在二○一三年曾獲中西區區議會資助,出版《飯香:思苦憶甜之味──西環邨口述歷史》一小文集,故事主人翁甚為鼓舞,有見及此,明愛團隊再接再厲,訂下這個書寫計劃。整個籌備過程歷時三年,歷經社會種種起跌與不安,期間不少耽誤,辛苦編輯們與受訪人家都久候,幸最終得以出版,毋負原初心願。 要感謝兩

位建築師,林中偉先生與潘浩倫先生賜文,兩篇精彩專文能夠引領我們與大眾讀者得以從建築師的視角去觀賞西環邨的過去與未來。 書寫此書,我們以廣東話原文筆錄,希望把此時此刻此處的他們記錄下來,以展現他們由過去一路走來的力量。本書共收錄了二十多位街坊的故事,第一部份記錄了開邨人家如何胼手胝足地來到今天。他們來自五湖四海,身家顯赫的、書香世代的、務農的、開蠔的……六十年前就這樣因緣際會來到了西環落地生根,這裡把他們幾代人的掙扎細細記下;第二部有關一群生於斯長於斯的小孩,他們分享了童年時光,在山林與城市之間如何與同伴朋友遊樂、讀書、成長與工作的種種體會與經歷;第三部份記下了新近遷進西環邨的居民故事,說

是「新近」,其實都已住上十多廿年,來到西環邨的他們像發現了另一天地。最後部份我們訪問幾位邨內熱心貢獻與服務的邨民,他們付出時間與關注參與經營屋邨發展,也願意多踏出一步關顧身邊鄰人。 在西環邨人的口述故事中,我們看到他們的力量來自不同個體間及不同社群間持續的互動,使他們得以發揮其潛力,使西環邨人獨特的生活文化得以發展,並在這小社區累積起來。西環邨不但成為他們相知相遇的安身之所,更安住他們一代又一代人的心靈。他們在這裡與我們重新相遇,彷彿是一個循環再開始,而我們以他們面朝的方向再迎接未來。 謝子英

基於強化學習的路徑和導航優化

為了解決我們的路 的問題,作者柯威年 這樣論述:

自動駕駛汽車,也稱為無人駕駛汽車或自駕車,是一種無需人工操作即可自主導航至目的地的無人地面車輛(Unmanned Ground Vehicles; UGV)。 UGV的導航涉及到環境感知、定位與地圖構建、路徑規劃和運動控制。環境感知是指理解傳感器回傳的資料;定位與地圖構建是指建構出周圍環境的模型。在透過運動控制完成最佳路線之前,規劃出無碰撞的路徑是必不可少的階段。為此,針對避障路線搜尋的問題,我們比較了不同的強化學習演算法,例如: SARSA、Q-Learning、DQN 和 A2C。在這篇論文中,我們首先介紹強化學習的基本概念和主流的強化學習演算法。接著,我們介紹多種常用於 UGV 的傳感

器,並示範如何將相機傳感器的資料轉化為佔用網格地圖。之後將佔用網格地圖信息進一步整合成 OpenAI Gym 的環境,以進行路徑規劃的模擬實驗。在不同強化學習演算法的實驗中,Q-Learning 在迭代次數、記憶體使用以及完成目標所用步數等方面均表現最佳。最後,我們以 DJI 的 RoboMaster EP 作為移動機器人,展示我們的路徑導航實驗。