成大醫院掛號費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊坤仁寫的 老師沒教的40堂醫療必修課:40個真實法院判決 攸關病人安全、避免醫療糾紛 和黃達夫醫學教育促進基金會的 杜克醫學院的八堂課:好醫師是這樣教出來的都 可以從中找到所需的評價。

另外網站聯新國際醫院也說明:... 成,因此口腔癌標準化發生率已下降至2020 年每10 萬人口21.8 人。 詳細內容. 老年病應要 ... 掛號. 亞洲第一家,全院通過ISO國際品管認證醫療機構 台灣第一個,社區醫療群 ...

這兩本書分別來自原水 和天下文化所出版 。

國立成功大學 公共衛生研究所 陳美霞所指導 楊舒雁的 臺灣醫療市場化中醫務管理的歷史發展 (2014),提出成大醫院掛號費關鍵因素是什麼,來自於醫療市場化、醫務管理、利潤導向、歷史發展。

而第二篇論文國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 蔡宗珍所指導 蘇育賢的 全民健康保險法律關係之研究 (2010),提出因為有 全民健康保險、保險關係、特約關係、醫療關係、中央健康保險局、釋字第533號解釋的重點而找出了 成大醫院掛號費的解答。

最後網站成大醫院掛號費ptt2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產 ...則補充:成大醫院掛號費 ptt2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找成大醫院門診費用,成大醫院現場掛號,成大醫院掛號電話在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門 ...

老師沒教的40堂醫療必修課:40個真實法院判決 攸關病人安全、避免醫療糾紛

為了解決成大醫院掛號費 的問題,作者楊坤仁 這樣論述:

準備10年,終於出版了! 這本書的重點不在教你遇到醫糾該怎麼辦, 而是希望醫療現場的醫病雙方能避免不幸再度發生! 本書集結40個醫療真實案例與法院判決,並從不同面向加以分析, 透過了解醫療法律與病人安全,創造醫、病、法三贏的醫病關係。 醫療常規是醫方遵守的醫療方式,也是判斷醫療爭議的重要依據, 遇到醫療糾紛時,通常須先送醫療鑑定,才能確認醫方是否違規, 法院則會綜合鑑定報告書及病歷記載,判決醫療行為是否有過失。 •告知說明&同意書•醫療常規•醫院管理•判決趨勢 告知說明不足、違反醫療常規、醫院管理相關問題, 常常是醫療糾紛訴訟中,醫方敗訴進而判賠的主因, 全書四大章

節依序解析,在醫療與法律中尋求平衡, 並完整收錄老師沒教過的醫療常規及法院判決趨勢。 誰需要這本書? •醫師護理人員•醫事人員•病患與病患家屬 •法律專業人貝•醫學系&法律系學生 本書章節重點 第一部 你該知道的同意書基本觀念──簽了是保命符?還是賣身契?怎樣簽才有保障? 第二部 那些老師沒教的醫療常規──攸關醫療人員的法律責任與病人安全準則 第三部 主管該知道的醫院管理──增進病人與醫療人員安全、降低經營風險、減少法律損失 第四部 最新判決教我們的事──沒有人是真正的勝利者:學習法院判決趨勢 本書特色 •每篇案例皆延伸閱讀醫療知識或法律知識。 •依醫療科別及醫療情況分類,清楚標

示,查找更容易。 •內附參考判決總整理,查找所有判決不遺露。 •特別設計醫療知識/法律知識/違反醫療常規常見案例目錄,依所需查找,利於檢索閱讀。 各界感動推薦! •連結不同的專業,用案例貫穿其中。讓不懂的人可以懂,懂的人能更懂! ──王永福 頂尖職業講師 •用白話的方式,同時闡明醫療及法律的重點,其立場已不是只站在醫方,也站在病家。

──王宗倫 輔仁大學醫學院副院長 •醫師經由本書有系統的整理舉一反三,應該明確了解法律的要求該如何執行,進而保護病人的安全。 ──吳肇鑫 童綜合醫院醫療副院長 •透過本書,能更瞭解這些醫療常規,醫病關係將更緩解與和諧。 ──張怡婷 幫你優業務副總暨行銷總監

•這本書兼顧了醫病雙方在法律上的權益及保障,是能讓醫、病、法三贏的一本教材。 ──張麗卿 國立高雄大學傑出研究特聘教授 •減少醫糾,還給醫療一個單純的就醫環境,無論從保障醫護、病患及家屬、社會大眾等三個面向來看,都非常值得一讀。 ──謝文憲 知名講師,作家,主持人 各界感動推薦

(依姓氏筆劃排序) 專文推薦 王永福 頂尖職業講師 王宗倫 輔仁大學醫學院副院長、輔仁大學醫學系暨法學系教授 吳肇鑫 童綜合醫院醫療副院長 張怡婷 幫你優業務副總、女人進階FB粉絲頁版主 張麗卿 國立高雄大學傑出研究特聘教授 謝文憲 知名講師、作家、主持人 強力推薦 醫界 王詩雯 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院院長室專員 朱為民 臺中榮總健康管理中心主任 吳淋禎 澄清綜合醫院護理長 陳志金 ICU醫生 萬樹人 高雄榮民總醫院屏東分院院長 楊為傑(白袍旅人) 兒科醫師 蒼藍鴿 人氣醫學YouTuber 戴大為 成大醫院骨科部病房主任 法界 李慶

松 律師學院院長 林岡輝 理聯國際法律事務所主持律師 梁凱富 前法官、睿成法律事務所主持律師 學界 余懷瑾(仙女老師) 職業講師 林佑穗(呼吸貓) 北醫醫學系副教授 劉沁瑜 輔仁大學營養科學系副教授 商界 江守智 精實管理顧問 吳家德 NU Pasta 總經理 林明樟 MJ 連續創業家暨兩岸跨國企業爭相指名的頂尖財報講師 鄭正一 最佳方案有限公司執行長

臺灣醫療市場化中醫務管理的歷史發展

為了解決成大醫院掛號費 的問題,作者楊舒雁 這樣論述:

「醫務管理」(以下稱「醫管」)這項專業,負責醫院中各項醫務行政工作,現已被指認過度成本、利潤導向。西方文獻也指出美國的醫管在醫療市場化之下,工作內容越來越注重成本及績效。「市場化」的概念是指以市場作為解決社會、政治和經濟問題的一種過程,隨之而起的是去管制或鬆綁,即原本由公部門提供的公共服務,例如,教育、醫療等,透過私有化的方式,使其進入市場機制以優勝劣汰的邏輯運作。 臺灣的醫管是否也是循著醫療市場化的脈絡發展,演變成現今的營利導向?隨著醫療市場化,醫管專業如何發展?而這個過程又如何展現在醫院內部的管理?臺灣目前探討這個議題的研究是闕如的。 本研究採用歷史資料與次級資料分析、個案研究和

深度訪談的方法,以1945年臺灣光復之後的醫療市場化為背景,分析醫管專業的三個面向:1.醫院管理實作(公、私立醫院)、2.醫管利益團體,和3.醫管教育(系所成立與教科書內容)的興起與變化,並透過兩個個案研究--衛生福利部臺南醫院(以下簡稱「南醫」)與長庚醫療財團法人醫院(以下簡稱「長庚」),加以交叉印證醫管專業與醫療市場化之間的關係。 研究結果將醫療市場化的進程分為三個時期:醫療市場化程度低時期(臺灣光復後-1960年代末)、醫療開始市場化時期(約1970年初-1980年代末),以及醫療市場化全面加速時期(約1990年初-至今)。 醫院管理實作的公立醫院部分,在醫療市場化程度低時期,政府主

導的公立醫院主要負責提供公衛與醫療服務,這個工作任務在公務預算支持下持續到了醫療開始市場化時期,但1980年中期因為越來越市場化的大環境影響,公立醫院必須引進節約成本的管理方式;接著醫療市場化全面加速時期,公立醫院在自負盈虧以及全民健康保險政策之下,逐漸跟上私立醫院追求績效、收入的管理方式,引進醫管專業來降低成本及提升利潤成了常態。 而個案醫院-南醫,它的發展整體來說與公立醫院醫管實作的情況互相呼應。南醫也是要到了1980年代中期因為周邊大型醫院的競爭出現,才開始積極重視開源節流的管理。到了醫療市場化全面加速時期,隨著兩位擁有醫管背景的院長上任,更多節約成本、提升績效的管理方式被運用進南醫。

私立醫院的醫院管理實作,在醫療市場化程度低時期,是以宗教傳道行醫為主,其中馬偕醫院在失去外國教會的財務資助後,於1961年引進提升行政效率的管理方法來節省成本;醫療開始市場化時期,政府鼓勵私人資本投入醫療建設,由於私立醫院沒有公務預算補助,因此它就必須注重成本效益和追求利潤;接著醫療市場化全面加速時期,私立醫院開始引進其他行業行之有年且更有效率的品管手法,並在全民健保實施後,開發許多自費商品吸引病人以增加收入。 而個案醫院-長庚,它在1976年成立的時間點正是醫療開始市場化時期,因此長庚很快就建置了一套追求成本、績效的管理方式。隨著醫療市場持續競爭,長庚於1983年將台塑企業的經營模式移

植至醫管實作,透過極致追求成本效益以及利潤極大化的管理方式創造極高的財務收入。 醫管利益團體則是在越來越多醫院經營者認為醫院有加強管理之必要,於醫療市場化程度低時期的1968年成立「台灣醫院協會」;醫療開始市場化時期,「台灣醫院協會」持續推廣各式各樣的醫管實作方法,為臺灣的醫務管理奠定基礎。到了醫療市場化全面加速時期,各權屬別(公、私立)、各層級(區域、地區、基層、教會)的醫管利益團體陸續成立,這代表醫院已不能單打獨鬥,要互相集結成更大的力量來因應醫療市場的變化。 醫管教育的系所在醫療市場化程度低時,僅有1960年後期兩間培育初階管理人員的醫管科成立;醫療開始市場化時期,醫管教育系所開始設

立研究所以培育中、高階管理能力的人才;到了醫療市場化全面加速時期,醫管教育蓬勃發展,呼應了醫院有更多醫管人員的需求。而醫管教科書傳授的醫管工具,也從醫療開始市場化時期的行政效率改善,到了醫療市場化全面加速時期更加強調營運績效的提升。 綜上所述,醫管專業的歷史發展與醫療市場化兩者之間的關係是:醫療市場化從低到高的進程之中,不僅帶動醫管專業各面向的興盛,也讓醫管專業的內涵越來越以財務、績效管理為導向。而醫管專業持續精進管理手法來提升醫院競爭力,成為促進醫療市場競爭的其中一環。

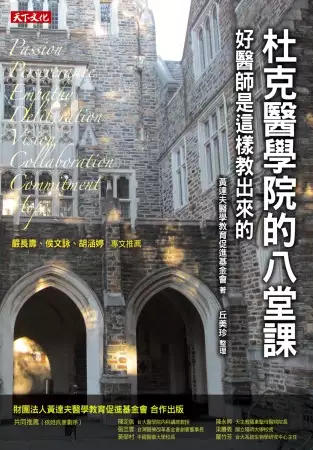

杜克醫學院的八堂課:好醫師是這樣教出來的

為了解決成大醫院掛號費 的問題,作者黃達夫醫學教育促進基金會 這樣論述:

美國杜克大學奠基於1838年,杜克醫學院則是在1935年成立。 創辦人詹姆士‧杜克先生(Mr. James Buchanan Duke)期待, 進入杜克大學的學生必須是熱愛學習的人, 而招聘來的教師是願意獻身教學工作的學者。 本書封面的建築物:博金斯圖書館(Perkins Library), 正象徵杜克大學校園是一個充滿學習熱情的優質環境。 1999年起,黃達夫醫學教育促進基金會 每年都會選派三至五位優秀醫學生到杜克大學醫學院實習, 拓寬國內醫學生的視野,並帶回珍貴的臨床經驗, 受惠的五十位學生也已開枝散葉,遍布台灣各醫學領域。

本書就是台灣醫學生在杜克醫學院的親身見證實錄, 分為熱情、理解、堅忍、周延、眼界、合作、承諾、希望八堂課, 涵蓋醫院各專科的內容, 為所有醫師、醫學生、以及有志於醫學的學子, 帶來身歷其境的感受,拾得從醫這份神聖工作的初心。 名人推薦 當一個人能夠把他的理念對一個群體或組織持續產生影響力,且能連綿不斷的深入每一位組織成員,形成共同的信念與價值觀,這時我們就稱之為組織文化。 在《杜克醫學院的八堂課——好醫師是這樣教出來的》中,即深刻描繪了一種徹底實踐「以病人福祉為第一優先」的病醫文化!——嚴長壽,公益平台文化基金會董事長 關鍵不是錢,而是文化與

信念。 我們看到,在以病人為中心的醫療體系裡,醫療團隊一切的學習、努力,都是為了務實解決病人的問題而存在的…… 這樣的價值一旦確立,教學、討論就不再是一種測試、競賽,而是為了用更有效的方式,訓練出更能解決病人問題的團隊。——侯文詠,醫師、作家 從他們的字裡行間,看見那種人性的基本憧憬——熱愛知識,嚮往高貴人格的純潔心情。——胡涵婷,美國麻州Holy Family Hospital 血液腫瘤科主任 如果這本書的出版,能引起國內醫學教育界的反思,最後受益的將是我們年輕的醫學生與社會大眾。——王金龍,和信治癌中心醫院主治醫師 我從這些醫者的典範中,看到他們對新知永

不懈怠,對病人永存憐惜,對同儕尊重,對教學熱情,種種的言教身教,讓這些令人讚嘆的醫者傳奇,能夠一代一代傳承下去。——賴其萬,和信治癌中心醫院醫學教育講座教授 在台灣醫療瀕臨崩壞的時刻,我更希望藉著此書的出版,喚回台灣醫界同僚選擇醫療志業的初衷。 為了自己,為了世世代代醫界未來的生力軍,來積極參與推動醫學教育及醫療執業環境的改革。——黃達夫,和信治癌中心醫院董事兼院長 作者簡介 黃達夫醫學教育促進基金 黃達夫醫學教育促進基金會成立於1998年10月,宗旨是:培育優良醫師,倡導醫療品質觀念及執行,期能改善國內的醫學教育、醫療品質,健全國內的醫療體系,使國人能得到完善的

醫療照護,並達到維護全民健康的目的。 主要工作包括: (1)設立優良臨床醫師講座,補助研究經費,以使其專心致力於臨床教學及教育理論和方法的研究。 (2)派送國內資優醫師短期或長期出國進修,並提供其旅費、生活費及學雜費等。 (3)邀請國外客座教授來華做短期或長期教學,並提供旅費、生活費及教學費等。 (4)倡導醫療品質的觀念,建立品質指標,進而協助衛生主管單位成立公正的第三者品質監控組織。 (5)其他有關社會科學、人文、基礎醫學、科技等教育活動之促進。 文字整理者簡介 丘美珍 資深財經記者,也是三個小學生的母親、臉書社群《媽媽基地》發起人。政治大

學新聞系畢業之後,曾擔任:《經理人月刊》總編輯、《數位時代》編輯總監、藍鯨出版/風格者出版總編輯。著有《承諾,用心守護病人》(天下文化)、《辦公室裡的X》(橄欖),譯有《雷曼啟示錄》(遠流)。 (本書在初稿階段時,承蒙陳偉挺醫師、蔡依倫醫師幫忙審閱多篇稿件,特此致謝。) 推薦者簡介 嚴長壽 現任公益平台文化基金會董事長。著有《總裁獅子心》、《御風而上》、《我所看見的未來》、《做自己與別人生命中的天使》、《你可以不一樣》、《教育應該不一樣》與《為土地種一個希望:嚴長壽和公益平台的故事》等書。 侯文詠 台大醫學臨床醫學博士,曾任台大醫院和萬芳醫院麻醉科主治醫師、台北

醫學大學醫學人文研究所副教授。目前專心於文學創作,著有《七年之愛》、《白色巨塔》等十餘部小說,《親愛的老婆》、《大醫院小醫師》、《離島醫生》等散文集。 胡涵婷 1983年畢業於陽明醫學院,1995年底移民美國,出國前任職台中榮總血液腫瘤科主治醫師。現任美國麻州Holy Family Hospital 血液腫瘤科主任。 序文者簡介 王金龍 台灣大學醫學院醫學系畢業,美國密西根大學醫學暨公共衛生學碩士,曾任美國加州大學舊金山分校醫學院精神科臨床副教授,現任和信治癌中心醫院主治醫師、陽明大學醫學系精神學科教授級臨床教師,並擔任院內與陽明大學及成大醫學系合作計畫負責人。 賴其萬

曾任台大醫院神經精神科主治醫師、美國Kansas大學醫學院神經科教授、慈濟醫學院院長,現任和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師、醫學院評鑑委員會主任委員。 出版序者簡介 黃達夫 曾任美國癌症學會癌症預防、診斷及治療委員會評議委員及主席、美國杜克大學癌症中心臨床主任、台灣醫學院評鑑委員會主任委員,現任和信治癌中心醫院董事兼院長、黃達夫醫學教育促進基金會董事長、美國杜克大學內科教授及The Duke Colloquium協同主持人。 序 親炙醫學教育的典範文化 嚴長壽 8 序 見而能信 侯文詠 11 序

便利商店的實質與內容—— 談台灣和美國的醫療體系差異 胡涵婷 15 序 杜克四部曲:如何選出到杜克的醫學生 王金龍 20 序 改變,就在轉角處! 賴其萬 22 出版序 不忘初衷 黃達夫 25 誌謝 29 序曲 信仰 陳姵蓉 30 Lesson 1 熱情 Passion 36 實習部門:心臟科照會 這樣的學習,只有痛快兩個字足以形容! 詹于慧 38 我遇見的主治醫師 陳廷宜 52 心臟科照會實習心得13則 57 Les

son 2 堅忍 Perseverance 70 實習部門:新生兒加護病房 凌晨四點半,也有主治醫師的教學活動 張詠森 72 實習部門:小兒感染科照會 終於見識到問題導向學習法的威力 陳瓏方 79 實習部門:小兒神經科 來到小兒科的最後堡壘 顧文瑋 86 實習部門:新陳代謝科 每一位主治醫師都不恥下問 賴峻毅 88 Know-how 1 與病人的「第一線」接觸 李國芬 95 Lesson 3 理解 Empathy 102 實習部門:小兒腎臟科 教學就是一種溝通

詹于慧 104 實習部門:腸胃科照會 主動出擊,爭取信任 李子豪 112 實習部門:風濕免疫科照會 越是複雜的病例,越要從基本想起 林文萱 117 實習部門:神經內科 查房的時候學得最多 何雅琦 119 Lesson 4 周延 Deliberation 130 實習部門:放射影像科 燙屁股研討會讓我眼界大開! 黃柏豪 132 一眼看不透的X光片 138 重點分明、反覆練習、個人化的課程,不怕你學不會! 游鎧蔚 144 實習部門:神經放射科 看到少見的病例是很珍貴

的經驗 吳孟輯 150 實習部門:精神科照會 身體與心理,真是息息相關 莊宜芳 156 Know-how 2 當病人在杜克 李國芬 159 Lesson 5 眼界 Vision 164 實習部門:皮膚科 每個門診跟到的,都是非常權威的醫師 張詠森 166 實習部門:感染科照會 以前很害怕的微生物學,竟然變成非常有趣的課! 陳廷宜 173 有辯論也有猜謎——每週,我都期待各種討論會的到來 陳偉挺 178 實習部門:耳鼻喉頭頸外科 外科修煉三部曲:了解細節、解釋病情、知錯能改

葉奕廷 184 看到令人驚艷的微創手術 紀宛婷 190 Know-how 3 如何診斷 李國芬 193 Lesson 6 合作 Collaboration 200 實習科別:一般外科 終於,來到傳奇外科大師的地盤 歐陽志佩 202 實習部門:進階外科 能遇到契合的老師真是幸運 曾千方 207 實習部門:創傷外科 各種專業的人都能發揮所長 紀宛婷 210 實習部門:一般內科 對病人的完整照護,也包含非醫學的層面 蔡依倫 215 實習部門:腎臟科會診照會 整個醫療團隊

一起找到答案,讓人充滿成就感 游鎧蔚 221 Lesson 7 承諾 Commitment 224 實習部門:胸腔科照會 在被太陽融化之前,看看我們能飛得多高和多遠吧!張詠森 226 胸腔照會科Q&A 賴峻毅、顧文瑋 237 胸腔照會科心得6則 240 實習部門:心臟移植部 奇蹟,在這裡發生了 紀宛婷 245 Lesson 8 希望 Hope 254 實習部門:心臟科 謝謝你,讓我看到了生命的希望與堅強 姚啟元 256 實習部門:急診部 這裡的

急診室是個充滿故事的地方 歐陽志佩 261 實習部門:血液腫瘤科 期待一個沒有癌症的世界 康鈺玫、姚啟元、張承壹 270 Know-how 4 互相信任的病醫關係 李國芬 278 杜克之後 282 因為夢想,我們彼此相連 張詠森 284 我經歷了一場學習態度的革命! 莊宜芳 287 對於未來,我只有更加憂心 吳昭慶 291 我重拾了「做中學習」的熱誠與快樂 顧文瑋 294 做個有點不一樣的醫生 曾千芳 296 希望能為台灣醫界帶來良善的改變 王新驍 29

7 杜克典範,效果依然持續至今 陳偉挺 298 我的國際觀因此拓展 何懷德 299 附錄 300 附錄一 如何營造學習臨床醫學的友善環境 賴其萬 302 附錄二 閱讀學生報告的省思 王金龍 305 附錄三 美國的月亮很大,故鄉的月亮也很圓 胡涵婷 308 附錄四 精緻文化能不能導向精緻醫療? ——從「社會大學」看醫療文化 胡涵婷 313 附錄五 名詞中英對照 318 推薦序一 親炙醫學教育的典範文化/嚴長壽 1999年起,「黃達夫醫學教育促進基金

會」每年都會選派三至五位優秀的醫學生到美國杜克大學醫學院實習,拓寬國內醫學生的視野,並帶回珍貴的臨床經驗,至今持續已十四年之久,受惠的四十多位學生也已開枝散葉,遍布台灣各醫學領域。 我常想,當一個善的理念或使命感在一個人的心頭牢牢扎根,無論遭遇任何困境都不為所挫且堅持不墜,這種人我們稱之為典範;但是當一個人能夠把他的理念對一個群體或組織持續產生影響力,且能連綿不斷的深入每一位組織成員,形成共同的信念與價值觀,這時我們就稱之為組織文化。在《杜克醫學院的八堂課——好醫師是這樣教出來的》中,即深刻描繪了一種徹底實踐「以病人福祉為第一優先」的病醫文化! 書中提及一位在新生兒加護病房值班

超過廿四小時沒休息的學生,在凌晨四點半,遇到一位同樣經過長夜忙碌雙眼充血、卻仍持續著熱情為實習生現場教學的值班主治醫師,且不分眼前的學生是否為自己科系上的學生,依舊在乎著他們到底懂不懂、會不會,這樣的醫者風範,實在讓人震撼!這一篇篇的點滴小故事,無不呈現出,每位前去杜克實習的學生都親身感受到大師級權威醫師的諄諄教誨,而當他們在面對實習生專題報告時,又能以極富耐心、極具謙卑與極度認真的態度細細聆聽,讓學生徹底感受到自己是被重視、自己是很有可能性的,因而啟動強烈的探索與學習欲望,這種老師與學生易位學習相互尊重的文化,讓人深深體會到,在日新月異的醫學教育領域裡,實在不應存有任何一絲的傲慢!

在台灣,我們何其有幸,也擁有這麼一位良醫良師的醫界典範——黃達夫院長。當年他在美國完成極高的醫學成就與歷練後,懷著高度的使命感,窮究其於國外所學到、看到,並做到的這個美好病醫文化帶回台灣。這樣的文化目前不僅已深化到整個和信醫護的團隊,形塑成集體的共識與文化,黃院長更觀察到台灣整體病醫關係教育的不足,因而進一步以其個人的影響力成立「黃達夫醫學教育促進基金會」,於是本人才得以藉此一路伴隨,見證基金會與「和信治癌中心醫院」雙軌並行、互相支援且日漸成長與茁壯,內心實在深感榮幸且無限的欽佩 。 基金會成立迄今,一直努力對台灣醫學界做出許多有形與無形的貢獻,不但邀請國際醫師典範來台影響台灣的醫學教

育,同時更大量借用黃院長在美國長年耕耘積累的人脈關係,進行更多的國際交流。個人認為光是從1999年起爭取到杜克醫學院的支持,能夠持續讓未來將成為醫師的台灣醫學生到美國親炙此種醫學教育的典範文化,即是基金會最大的成就之一。 我相信在整個漫長的醫學道路上,台灣醫學生在杜克醫學院的親身見證,已為台灣醫學教育埋下極深的希望苗種;我也相信此書將為所有醫學院的學子帶來身歷其境的感受,同時也希望藉著此書的分享,能夠喚醒所有從事醫學教學的醫院,以及國內醫學權威們重新拾回從醫這份神聖工作的初心。其實,此種對病醫關係的尊重與信任,以及對醫學教育的專研與熱情所顯現出來的文化欠缺,又豈僅限於台灣醫界,這應該是

所有從事教育政策的主導者及國家未來的掌舵者,甚至是全台灣在為下一個階段的未來定位時,都應該具備的普世價值。 回想台灣在經濟最匱乏的時刻,慶幸能有像黃院長這般的醫界苦行僧,願意遠離家鄉在國外隻身奮鬥、深耕苦修,更佩服的是當他學有所成時卻願意重歸故里,無期無求,只願能將所學所識灌溉這塊哺育成長的土地,而今對照功利化社會嚴重影響青年人價值觀的當下,如此台灣典範幾希矣。在這幾十年的時日以來,因為有黃達夫院長與杜克醫學院醫界權威的身教典範,讓我看到一種真實的可能,那就是做為一位醫者是可以全然無我、懷抱全心奉獻的使命感,在每一個面向、每一個時刻裡,而這樣的精神也是台灣做為世界公民、身為文明社會的一

份子,所應該追尋、學習的方向! 推薦序二 見而能信/侯文詠 辭去醫院的工作後,接到黃院長的邀請,擔任黃達夫醫學教育促進基金會的董事,我毫不猶豫就答應了。黃院長不遺餘力的為基金會募款,不但辦了許多醫學教育相關的訓練、演講、討論,從1999年開始,更是爭取到杜克大學醫學院的支持,每年都送台灣的醫學生到美國去接受訓練。 每年開董事會,我們都要討論這些甄選出來的醫學生,並且通過案子。送台灣醫學生、醫師到美國受訓的必要性,我從來沒有懷疑過。但老實說,一直到讀了這些醫學生的手記之後,我才第一次深刻感受到,這件事對台灣醫學界的重要性,其實比我理解想像的更加迫切。 我在台灣被公認

最好的教學醫院(包括台大、榮總),當過實習醫師、住院醫師、主治醫師,甚至是帶學生、醫師的講師、副教授。因此,看到書中描述的學習環境,不管是學習的方法、教學的文化、甚至是師生之間的關係,學習的熱忱、追求證據、真理的氛圍……我很明白這和台灣的教學與學習環境有多大的差距。 過去,我的許多同僚覺得美國之所以能創造出這麼好的學習環境,是因為他們有錢、有時間。但這本書裡,醫學生們的第一手觀察,讓我們看到,在杜克醫學院的醫師的生活,其實並不比台灣醫師輕鬆。但儘管醫師再忙碌、再疲憊,他們從來也沒有失去過教學的熱忱。書中的許多例子都讓我不斷反思:在美國,為什麼教學不是額外的負擔?為什麼醫師的時間那麼寶貴

,醫院高層還樂於讓醫師花費時間從事教學?為什麼在沉重的臨床工作負擔下,每個醫師都願意花更多的時間去找論文、查資料。為什麼資深醫師和醫學生的關係,更接近同好的前輩、後輩,而不是上下層的階級關係?這些在台灣的醫療環境很奇怪的事情,到了杜克大學醫學院,為什麼變得那麼理所當然? 慢慢我理解到黃達夫院長一直試圖在苦口婆心,但卻不見得能被大部分理解的事實,那就是——關鍵不是錢,而是文化與信念。 我們看到,在以病人為中心的醫療體系裡,醫療團隊一切的學習、努力,都是為了務實解決病人的問題而存在的。醫學固然是知識,但是檢驗這樣的知識,最後也是唯一的標準來自病人是否得到改善,而不來自任何權威。這樣

的價值一旦確立,教學、討論就不再是一種測試、競賽,而是為了用更有效的方式,訓練出更能解決病人問題的團隊。 在這樣的價值裡,一旦確立,治癒病人的「成就感」以及「利他」成為推動醫療、教學、研究最重要的動力。這麼一來,醫療團隊所有的成員便會樂於分享、教導、學習,沒有人會滿足於現有的知識,每個人都願意認真對待病人的問題,追求更多的證據,好更確切的為病人解決問題——就像我們在書上看到的那樣。 反過來,當醫學有了比病人更重要的目的——諸如醫院的經營數字,醫師、教授的榮耀、或者研究升等的追求時,教學自然成了一種時間、資源的浪費。惡性循環的結果,成就感只好來自更多的報酬和地位。這麼一來,沒有人

願意為了更高的經營數字、或是別人的升等、待遇,做出哪怕是多一點點的付出。 完全可以想像,兩種不同的思維之下,病人的醫療品質、權益(甚至是醫師的熱情)會有多大的差別。可惜這些我在這本書中體會得到的差距,大部分的台灣民眾以及醫界的成員是體會不到的。或許正是這樣,黃達夫院長才這麼不遺餘力,要送更多的醫學生、住院醫師出去受訓。黃院長長期在最看不到、卻最迫切、最重要的地方付出,試圖從最根本的地方改變台灣的醫療環境,是我最佩服他的地方。 很多人以為送這些醫學生出國,最重要的目的是為了學習最新的、最好的知識、技術。但我在這本書裡面看見的,卻是那樣的文化、信念,對醫學生所造成的衝擊。我在讀這本

書的許多章節段落時,幾度感動掩卷,幾乎落淚。 我記得黃院長有一次對我說過。他說:侯醫師,很可惜你沒有去杜克醫學院受過訓練。如果你曾去那裡受過訓練的話,我相信你一定現在還是一個醫師,而且是一個很不一樣的醫師。 作家與醫師之間,儘管我自己也說不上來,算是遺憾還是不算,但讀完這本書之後,我忽然多少有點理解這句話背後的含義。 不過,從這些醫學生身上看到的感動與改變,卻讓我看見了更大的,改變的可能。見而能信,信而能行。我相信這些衝擊,一定能給醫學生們擁有不一樣的價值。我也相信,當這些醫學生變成資深的醫師時,他們一定會變成很好的老師,教導出更多不一樣的學生。我相信改變的力量來自教育

,更堅信黃院長這些為台灣的醫療界默默的付出,終有被清楚看見的一天。 推薦序三 便利商店的實質與內容:談台灣和美國的醫療體系差異/胡涵婷 美國和台灣的教育體系、社會動態趨勢,乍看之下有許多相似之處。美國有杜克大學,我們有台灣大學;同樣都是集盡社會精英的機構。同樣的精英,兩樣的心情。仔細觀察思量,並不難體會美台社會文化微妙的差異,做為攻錯的他山之石。 每次回台灣,我總是想去7-11商店逛逛,明亮整齊的店容,應有盡有的日常用品,尤其是吃的東西,冷的、熱的,令人嘆為觀止,讓我流連忘返。雖然我回台灣總是行程匆匆,去7-11倒是不難,因為每個街角都有7-11;真是名副其實的便利商店。

我特別懷念隨時供應的熱包子、茶葉蛋,是美國的便利商店沒有的。我一時痴性大發,拿著我的智慧型手機拍了好多照片,要回來美國炫耀。除了好吃的東西之外,我也見識到7-11精緻的服務內容,包括買高鐵車票、買臨時手機號碼,以及許多我還來不及探索的服務項目。 很多美國的便利商店也叫做7-11,卻跟台灣的7-11很不一樣。美國的便利商店多半是加油站附設的小店,並不是到處都有的。乍看之下也是商品琳琅滿目,卻不如台灣商品的精緻。它們賣一些簡單的零嘴、冷三明治、飲料。唯一熱的東西是咖啡。每次長途開車,停車加油,肚子餓了,找不到引人食慾的東西,就撩起濃濃的鄉愁,想念台灣7-11的熱包子和茶葉蛋,和走在精美商品

行列間的驚訝歡喜。美國的便利商店不是會吸引人徘徊流連的店。它的重點是應急的;肚子餓了,有得吃就好了,哪還在乎有沒有熱食美食;開車累了,賣你咖啡提神。喔,還可以借用洗手間方便。比較起來,台灣的7-11是便利商店的昇華,展現出精緻文化的特質;那就是不僅僅是照顧人的基本需求,又顯現賞心悅目的美,及貼心周到的關懷。 便利商店跟醫療體系有什麼關係呢? 十六年前,我初次接觸美國的醫療系統時,也就是重新接受內科醫師訓練的第一年,難免處處比較美台兩地體系的異同。第一個很明顯的差異是美國的門診病人是約診的,不像台灣是便利商店式的,任何時候都可以走進診所看病。我心想約診看病對慢性病是有道理的,有急

症時難道只好去醫院急診室嗎?我當時覺得還是台灣的病人比較幸福,不管大病或微恙,都可以立刻看到醫生。但是話說回來,台灣開業醫最常看的病是感冒。漸漸的,我學習到,原來美國一般民眾很接受多數感冒是自己會好的(self-limited)觀念,只要多喝水,多休息,不一定要找醫生。美國的藥局有所謂的櫃台藥(Over-The Counter, OTC medicine),不需處方就可以買的家庭常備藥,像是退燒藥、消炎止痛藥、過敏藥、咳嗽藥、制酸胃藥、便祕藥、止瀉藥等等。由於約診看醫生不容易,我發現一般民眾也很適應這種現實狀況,能夠努力學習一些基本醫學常識,自己處理小病小痛。 再來就是病人約診來看病的

態度,與便利商店式的就醫行為是很不一樣的。約診可以是深思熟慮的(deliberate),病醫雙方都能有備而來,事先準備精采的問題和生動的解答。這種期望病人多一些自立的能力,及看病前做功課,準備問題,很像是老師或父母真正在教育孩子;要他們成長成熟,而不是什麼事都幫他們做好、做完。我逐漸體會到愛之深,責之切;真正關愛病人的醫生,是會給病人功課,要他們學習及增長醫學常識的醫生,而不是愚民的,或溺愛型,完全不教育病人的醫生。 美國的病人比起台灣病人要有理性得多,比較能接受有些病是急不來的觀念。比方說,多數感冒是有一定的病程的,絕大多數是不需要使用抗生素的。而台灣病人則常常要求藥到病除,導致醫師

過度處方,像是不必要的點滴注射、抗生素、甚至維他命,簡直是罄竹難書。這些不僅是嚴重的醫療浪費,也對整個醫療大環境有很令人擔憂的負面影響。例如抗生素的濫用,會造成細菌的抗藥性;到了真有嚴重感染,需要用藥時,抗生素已經無效。在二十一世紀的今天,病人仍會死於一些細菌感染,應該多數是我們自作孽的結果。而我最擔憂的是,民眾對醫療常識的落後停滯,繼續在影響醫師的診病、治病行為;這樣的惡性循環,真的是台灣的醫療環境最大的悲哀。 醫生的最重要角色,是做為諮詢者(consultant),而不只是開處方者(prescriber)。這對台灣病人也是一個很難突破的定了型的陳舊觀念。人們很能接受去找律師,聽律師

說話,要按時計費。而找醫師看病時,只聽醫生講話,沒拿到幾包紅包、白包的藥,就覺得掛號費是白繳了。多數醫生也養成了惜言如金的看診行為。這真是病醫雙方互相誤導的悲哀。醫學上對疾病的處理,可以說有三類。一類是自己會好的病,像是普通感冒,是不需要處方的。一類是有賴於醫師高明正確的診斷及治療,才能藥到病除的疾病,像是許多感染性疾病,及某些癌症。第三類則是醫學上仍無解答的疾病;醫生可能各就自己的獨特見解給病人用藥治療,但是也應該在不傷害病人(do no harm)的前提之下做建議。 由於我的專業是血液腫瘤,一個讓一般病人望之生怯的專科。來看病的病人及家屬,既是焦慮不安,又充滿疑問。我看病時,話很多

;除了充分解釋病人的病情之外,也努力借用各種資源來減低他們的焦慮。多數病的處置,是很明顯而且直截了當的,該開刀,或是放療(radiation therapy)、化療(chemotherapy),沒有什麼疑問。某些病在某些情況下,卻是不用藥反而比用藥有道理。我常說,當我向病人解釋為什麼不開處方時,所花的時間,往往比開處方花的時間多得多。如何誠實說明及說服滿懷希望的病人和家屬,化學治療是於事無補(futile)的,是每一個腫瘤科醫師都應該時時銘以為記的功課。 在二十一世紀的今天,已不是生活只求溫飽的年代。隨著社會的富裕和進步,所有的生活條件都在朝精緻化邁進。醫療品質也應當如此。台灣的醫療模

式雖有如7-11的便利,可是有沒有7-11吸引人的精緻內容呢?答案是沒有。 我想對台灣病人語重心長的呼籲:只開處方,不愛說話,不解釋原由的醫生,不是好醫生。看病、治病,有時候要很有耐心;急就章的用藥,反而會受害。還有,您繳的掛號費的最大報酬,應該是醫師傳達的無價的醫學常識,而不是幾包便宜的紅白藥包! 我更想對台灣的醫師、尤其是年輕的一代呼籲,不要淪為只賣給人填飽肚皮,卻難以下嚥的食物的便利商店。但願杜克精神不僅在這些幸運的年輕學子心中長存生根,並且茂密成蔭,讓台灣的醫療如同我們的7-11是精緻先進的便利商店。 序文一 杜克四部曲:如何選出到杜克的醫學生/王金龍 黃

達夫醫學教育促進基金會每年從國內幾所醫學院徵選三到五名醫學生,贊助這些年輕的學子遠渡重洋,赴美國知名的杜克大學醫學院實習三個月。在這短短三個月之中,他們開啟眼目,用心感受,往往能夠因此收穫良多。 因為這些美好的經驗,口耳相傳,使得更多人由衷嚮往而提出詢問:到底,基金會以什麼樣的標準徵選學生?哪些特質的學生會脫穎而出呢? 仔細探究,這些選拔的標準,其實也正是一個好醫生的特質。 首先,學生必須具有成熟、穩定的個性,在任何狀況下都能夠冷靜應變,不失條理。尤其,在醫院的環境中,常常會遇到未知的挑戰,這時候,更要調整心態,勇於面對挑戰,並且還能在巨大的壓力下執行工作。 其

次,要具備良好的溝通能力。杜克位在美國,在三個月的實習過程中,這些學生不但必須親自在醫院迎接病人、詢問病史、做成紀錄,而且必須與主治醫生、同儕討論診斷,參與照顧,此外還需聆聽研討會,甚至上台報告病例。這種種複雜而多元的情境,沒有相當程度的英文能力可謂寸步難行。(當然,即便他們的英文能力已經高於一般水準,仍不免會在特殊情境下感覺到自己的不足。) 另外,醫院是一個仰賴專業團隊一起工作的地方,所以,單打獨鬥絕對無法成事,團隊合作才是王道!如何能在團隊中與人合作,卻又不受限於團隊綑綁,能主動啟動團隊能量、積極行事,從中展現領導的潛能,這也是一個不可或缺的特質。 而在醫學淵博的領域中,每

天都可能在病人身上遇到難題,因此,每天都要有心理準備,時時虛心學習。作為一個醫學領域中的工作者,如果能夠對病人遭遇的痛苦具有同理心,對照顧病人的責任甘之如飴,並且能將這樣的人道精神,化為追求醫學新知的熱誠,這樣,必能日益成長為一位優秀的醫師。 最後,這些日積月累的心得與經驗,如果沒有與人分享的熱誠,就只能是個人私密的經驗,無法傳承。 所以,基金會也期待這些已經出國學習,而且深刻感受異國醫學教育精華的學生們,未來能夠成為傳承經驗的種子教師,將這些見聞、做法、身教、言教,不斷分享給周遭的人! 感受、體驗、學習、傳承,這正是我們選拔學生時,心中期待的「杜克四部曲」! 序文二

改變,就在轉角處!/賴其萬 回想我自己的行醫過程中,最大的轉折點,發生在1975年。 那一年,我在台大醫院神經精神科剛升任為主治醫師。我對工作十分努力,而病人也給我相對的評價,我感覺自己的醫學生涯,可以就這樣一路順暢的走下去。 生於台灣,成長於台大,我向來對於許多人在大學畢業後,就直奔美國、落地生根的做法不以為然。不過,如果只是去美國進修兩年,應該能增廣見聞、磨練專業吧?所以,在1975年,我得到台大醫院的許可,到美國明尼蘇達大學醫院擔任神經科住院醫師。 剛開始,我有點不服氣。在台灣,我已經是評價不錯的主治醫師了,但是因為美國的制度不承認我們醫學院畢業後住院醫師

訓練的資歷,所以,來到明尼蘇達,我得降級,重新從辛苦的第一年住院醫師開始做起。美國的醫生,就真的比較厲害?這個疑問,始終存在我心裡。 然後,關鍵的那一天到來。 這一天,我如常跟著主治醫師去查房。那一床是個女性病人,主治醫生帶著住院醫師和醫學生來到床邊,先跟病人寒暄,然後眼看著就要開始做一些例行的檢查。 但是,就在這個時候,主治醫師卻轉頭跟護理師要了一條毛巾,順手就蓋在病人的兩腿之間。 主治醫師開始做檢查,那是再普通不過的straight leg raising sign(直腿抬高檢查),這是為了確認病人的坐骨神經有無受到壓迫,通常醫生會將病人的左右兩條腿輪流抬高

到90度。這個檢查,我在台灣時,也幫病人做過很多次。 但是,為什麼需要多蓋一條毛巾呢? 原來,病人在抬腿時,環繞在床側的住院醫師和醫學生,有可能會在某一個角度窺見病人私處。這種顧慮會使病人非常不自在。然而,這件看似微不足道的小事,主治醫師都細心考量到了,因此,他為病人準備了那一條看起來多餘的毛巾!這一條毛巾,以及其他在這裡的所見所聞,改變了我的人生!我突然頓悟,是的,我可能不缺醫學知識,但是,我過去所受的醫學教育,只有醫學,沒有病人! 後來因為種種個人因素,我又在美國待了很多年。而在美國這些年,我的體悟是,一個優秀的醫師,雖然一定具備專業能力,但是,在他們工作情境中,許

多待人處事的心態,及日積月累養成的專業「習慣」,更是關鍵。 我從這些醫者的典範中,看到他們對新知永不懈怠,對病人永存憐惜,對同儕尊重,對教學熱情,種種的言教身教,讓這些令人讚嘆的醫者傳奇,能夠一代一代傳承下去。 作為一個醫學生,在年輕時能夠有機會出國學習,對不同地域的流行病學多方體驗,增廣國際觀,應當是寶貴的體驗。但如果能同時觀察到不同的制度與文化,進而重塑自己的態度與理想,更是美妙的人生經驗! 也因為如此,我們非常期待能夠透過黃達夫醫學教育促進基金會的杜克實習計畫,每年選派三至五位醫學生,以三個月的時間,貼身觀察國際知名醫院的前輩典範,並且衷心期待,他們往後的醫學生涯

,因此能有不同於前的高度和視野。 近年在社會上瀰漫著一種對醫生、醫院不信任的情緒,幾次在演講場合,有醫學生不約而同向我表達往後將進入醫學生涯的不安。我想對這些年輕的孩子說的四個字是:勿忘初衷。 不要忘記當初你選擇學醫,那種決心助人的熱情。現實的種種就像鐘擺,當它擺動到一側的頂點時,必定會轉向,朝另一側擺去。如果今天你迫於現實,曾有的理想,妥協了;堅持的原則,放棄了。那麼, 當鐘擺(環境)逆轉時,你會成為醫界良性改革的「阻力」還是「助力」呢?堅持下去,你所期待的改變,也許就在下一個轉角處! 出版序 不忘初衷/黃達夫 現在的醫學生一定很難想像,當年,我們那一班台大醫學

系的畢業生(1964年)有四分之三出國,見證了台灣醫學生出國風潮的最高峰。當時的台灣,物資缺乏、百廢待舉,因此,台大、美國就是台灣高中、大學畢業生的第一選項。那是一個「來來來,來台大;去去去,去美國」的時代。 在這樣的浪潮下,我也難免隨波逐流。不過,我出國的另一個動機,還有一個深層的原因。 大六時,我深深受到兩位美國教授的風範所吸引,一位是美國俄亥俄州立大學醫學院院長竇恩(Charles Doan),另一位是哥倫比亞大學醫學院外科主任韓佛里(George Humphreys),當時,他們被中華醫藥基金會(China Medical Board, CMB)邀請來台擔任客座教授各六

個月。這兩位教授床邊教學時,不是傳授書本上的知識,而是把重心放在病人,強調了解病人的重要性,然後啟發我們去思考,帶著我們一步一步剖析病人的問題,找到問題的癥結所在,任何證據都不能有所遺漏,問題釐清楚了,再決定如何為病人解決問題。 在這過程中,醫學知識不再是考試時強記的字句,而是活生生的道理,這使得照顧病人竟然像偵探一樣有趣。再加上他們對待病人、對待學生的親切態度以及教學的熱心與不厭其煩,令我對那樣的醫師與教師的角色心生仰慕,終於找到了未來的方向。因此,極想要親身經歷一下不一樣的學習經驗。 所以,醫科畢業,服完兵役後,我就出國了。初到美國費城賓州大學醫學院的一所附屬醫院擔任實習醫

師(mixed intern)時,我曾經到不同附屬醫院的不同科實習,大多數教師的教學方法與態度都沒有讓我失望。 實習的過程中,我更見識到我的同儕們的思考邏輯、與病人的親密關係、對工作的責任感等各方面的表現都遠比我成熟、自在許多。這更加激勵了我努力學習的動機。 經歷了這兩層的震撼後,我才真正了解到做好醫師、好老師的意義與價值。從而堅定了我的生命觀,並深深的相信找到了一個自己願意終身投入的志業。至今,我從事醫療與醫學教育工作已超過五十年,每天努力不懈,無怨無悔。 我在出國二十五年後,於1989年底回到台灣,正逢台灣錢淹腳目的時代,看到台灣的許多教學醫院比美國更龐大,貴重儀器

設備也毫不遜色。可是,在病人照顧方面,因為看的病人遠比我學生時代多,反而變得更匆促、更馬虎。在臨床教育方面,也因為病人太多而更疏於指導、監督。 然而,較之五十年前,當今醫學科技的進步,使得醫療變得既精密又複雜。醫療技術的難度也高出很多,相對的發生錯誤的機會也較過去倍數增加。所以,醫學生及住院醫師在學習過程中,教師的教導與監督就變成更加重要。 可是,在台灣卻因為醫學院擴展得太快太多,造成師資不足,大小病的病人又全都湧至醫學中心,主治醫師忙著看門診,把住院病人照顧的職責交給住院醫師,而疏忽了床邊教學。醫學生及住院醫師自我摸索,把還沒有消化的書本知識,硬著頭皮用在病人的處理後,卻缺乏

即時的回饋,因而永遠不清楚自己的判斷及處置是對是錯,就無法累積經驗。所以,缺乏自信心,更沒有成就感。 我回國後,仍舊維持杜克大學的教職,每年固定回美國執行臨床教學,所以,有機會經常對照兩地醫學生及住院醫師的表現。最令我憂心的是,二十三年來,絕大多數台灣醫學生、住院醫師與我交換心得時,談的都是醫師過勞及醫療糾紛問題,而不是與我討論如何把病人照顧得更好以及對未來的想望。 在美國,儘管醫師的工作時間一樣長,病人更在意醫療安全問題,而且,美國還有不少專門控告醫師的律師,但是,醫學生及住院醫師都沒有把醫療糾紛掛在心上。用心照顧病人,追求卓越是他們的目標。相形之下,台灣的醫學生及住院醫師對

於他們的職涯顯得消極、茫然。 他們的焦慮及疑惑,令我很是心痛。因而更加慶幸自己在大六的時候,找到了我想要追隨的典範,而改變了我的生命。那一刻,讓我開始思考,如何讓這些年輕人也有和我一樣的經驗。 很幸運的,在1997年,嚴長壽總裁出了他第一本暢銷書《總裁獅子心》。他決定將該書部分的版稅捐出來做公益,再加上其他有心朋友、病友的不斷捐助,因而促成「黃達夫醫學教育促進基金會」的成立,讓我有機會去做一些我想做的事。 因為杜克大學醫學院的臨床教學在美國醫學界享有盛名,而我個人又與杜克有長久的關係,所以,基金會從1999年開始,從台灣的醫學生當中選拔,每年安排三至五位國立醫學院第六年

的學生到杜克大學醫學中心與杜克的醫學生並肩實習三個月,由基金會全額提供機票、生活費及學費,並安排他們的住宿。在杜克大學的同事們也主動提供生活輔導,讓他們能很快融入異國的生活,專心學習。基金會期許他們由自己的改變,擴大到他們周邊的人,而成為改變台灣醫學教育的種子(agent of change)。 至今,基金會共送出五十位醫學生,我不敢說這樣的經驗是否真正改變了每一位學生的生命,能夠在往後產生星火燎原的結果。但是,至少從他們的學習心得中,我們看到了在不一樣的學習環境中,他們變成一群熱心學習、樂在工作的年輕人,讓我們看到未來的一線希望。 我要在此感謝這些年來基金會的捐款人和董事們的

支持。希望他們與我一樣,以參與了一群台灣未來醫師的成長而感到驕傲。 在台灣醫療瀕臨崩壞的時刻,我更希望藉著此書的出版,喚回台灣醫界同僚選擇醫療志業的初衷。為了自己,為了世世代代醫界未來的生力軍,來積極參與推動醫學教育及醫療執業環境的改革。 Lesson 1熱情 Passion 棲於理性,行於熱情。 “Rest in reason, move in passion.” —— 紀伯倫(Khalil Gibran),詩人暨作家 實習部門:心臟科照會 這樣的學習,只有痛快兩個字足以形容! 詹于慧(2008年) 離開台灣之前,我知道自己前往杜克第一站實習的據點便是心臟內科

照會,所以連著幾個下午,我挪開自己的工作,抽空到醫院地下一樓的小小書店前,詢問並且比較各種版本的心臟科小書、兒科學精要,一股腦的全都塞進自己的行李箱,心裡卻依然忐忑不安。 在台灣時,我曾在內科實習,不過,因為並沒有真正到心臟科待過,我扎扎實實讀過的心電圖不到10張,至於心音,更是處於讀書強記的階段。 我扛著行囊裡鼓鼓的小書及各類生存指南,自我安慰了一番,以為這些書本上的知識就是我的護身符,只要自己來得及啃過一遍,就不會被人看穿我只是個初出茅廬的小小實習醫學生,如此便可以裝模作樣的在美國闖蕩。 當時,我並沒有想到,接觸另一種學習的模式,對我來說是如此之震撼。 背景 心臟內科一

向是歷年交換學生自選科的最愛之一,這絕對不是沒有原因的。 一方面是因為心臟科的知識對醫學生而言相當實用,另一方面,這個部門的教學品質也是有口皆碑 。 杜克的心臟科在美國聲譽卓著,在知名期刊《美國新聞與世界報導》2012年的全美醫院排行中名列第七,擁有主治醫師數十人,專科研究醫師約六十人,連操作儀器的技師人數都多到可以一天二十四小時執行檢查。 從硬體設備與醫院組織來看,心臟內科有自己獨立的心臟超音波室、心臟電生理檢查室、心電圖判讀室、心臟加護病房、心導管室,以及心臟核磁共振的機器,這些全部都座落在杜克醫院北棟的七樓,組成龐大而完整的部門。由此,不難看出杜克在心臟領域的努力與抱負。

全民健康保險法律關係之研究

為了解決成大醫院掛號費 的問題,作者蘇育賢 這樣論述:

本文主要研究目的在探討全民健康保險中,關於保險人、保險對象及保險醫事服務機構間之三方法律關係,即保險人與保險對象間之保險關係、保險人與保險醫事服務機構間之特約關係及保險對象與保險醫事服務機構間之醫療關係。而本文之研究方法主要係採取文獻分析法,即先透過對於全民健康保險三方法律關係相關之文獻的閱讀後,試圖掌握當前學說見解對於該三方法律關係之看法,並回顧既有實務見解,掌握其論理結構,然後將上述學說與實務見解放置在當前法律規定之脈絡下進行解釋,並適時回顧立法之緣由,以釐清可能的解釋方向,而試圖提出本文之論證。此外,本文之研究重心雖在於全民健康保險之法律關係,惟全民健康保險為社會福利制度下之社會保險,

為釐清自由主義國家是否有存在此種社會福利制度之正當性,及該等制度必要之內涵為何,故本文在文獻之閱讀上,探討之主題及於社會國及社會保險制度之相關內容,並與我國憲法之內涵與精神為探討比較。保險關係在學說上有私法契約說、行政契約說、行政處分說及公法上法定債之關係說等見解,本文認為應以行政處分說之見解為可採。而特約關係在學說上則分別有私法契約說、行政處分說及行政契約說等見解,經司法院大法官會議釋字第533號解釋作成後,多數說採行政契約說之見解,本文於對特約關係進行分析後亦採行政契約說之見解。至於保險對象與保險醫事服務機構在全民健保制度下之醫療關係,學說上有公法上債務履行輔助人說、公私並行的法律關係說及

私法關係說等見解,本文認為醫療關係並不因全民健保而發生法律性質上之質變而仍為純粹之私法關係。

成大醫院掛號費的網路口碑排行榜

-

#1.自費醫療項目收費標準醫令名稱價格備註初診掛號費100 ...

初診掛號費. 100. 掛號費50元. 50. 複診掛號費. 100. 掛號費58元. 58. 急診掛號費. 200. 掛號費(100元). 100. 掛號費(國際醫療). 500. 掛號費30元. 30. 部分負擔. 360. 於 d6www.hosp.ncku.edu.tw -

#2.荷包注意!健保部分負擔調漲輕症赴大醫院恐付800元

想跟上時事,快點我加入TVBS新聞LINE好友! 掌握即時路況!閃過國道塞車地雷路段 · #健保#部分負擔#掛號費#就醫#門診 · 分享. share. 分享. share. 連結. 於 news.tvbs.com.tw -

#3.聯新國際醫院

... 成,因此口腔癌標準化發生率已下降至2020 年每10 萬人口21.8 人。 詳細內容. 老年病應要 ... 掛號. 亞洲第一家,全院通過ISO國際品管認證醫療機構 台灣第一個,社區醫療群 ... 於 www.landseedhospital.com.tw -

#4.成大醫院掛號費ptt2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產 ...

成大醫院掛號費 ptt2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找成大醫院門診費用,成大醫院現場掛號,成大醫院掛號電話在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門 ... 於 home.gotokeyword.com -

#5.健保部分負擔新制7月上路,急診掛號最多破千元!2類人 ...

目前各大醫院掛號費多半為100至150元,依新制價格來看,未來去大醫院急診看病,掛號費加上部分負擔再加上藥費,可能一次將花上千元。 健保署署長石崇良 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#6.佳里奇美醫院網路掛號

(停診時段請至家庭醫學科 查看) 「嚼檳榔即使不加配料也會導致口腔癌」 「國人十大死因第一名為癌症, 早期發現較晚期發現存活率高很多」 「若有乳癌及大腸癌家族史者 ... 於 www.chimei.org.tw -

#7.成大醫院掛號查詢

... 掛號費。. 衛生福利部臺中醫院MOHW. 若您是第一次來院就醫的病人,請先填寫「 門診初診單」,謝謝!. ☆ 「口腔癌篩檢快速門診」僅做口腔黏膜篩檢,如 ... 於 puntzeromenorca.es -

#8.新竹國泰綜合醫院

自112/6/30起,感染科門診開放猴痘疫苗接種服務(掛號費150元). 感染科門診開放猴痘 ... 網路成癮是什麼? 政令宣導. 2023/06/12. 網路成癮是什麼? 網路成癮. 社會處112好孕 ... 於 hsinchu.cgh.org.tw -

#9.減診效應上大醫院看診更難| 綜合

健保署設定區域醫院及醫學中心,五年內每年門診量減少百分之十,否則不給付相關健保費。為減少門診量,調漲掛號費是以價制量的手段之一,亞東醫院掛號費從 ... 於 www.merit-times.com -

#10.成大醫院掛號查詢x6hsxe

成大醫院掛號 查詢. 國立成大醫院掛號app for Android. 四大功能預約掛號-簡便直覺的介面掛號變方便取消查詢-可直接手機取消預約的掛號或是查詢掛號看診進度-直接查看 ... 於 benedictharper.com -

#11.就醫問答集> 掛號問答集

Q:其他醫院轉至本院,掛號手續如何辦理? 可直接掛號,看診日持轉診單及健保卡至聯合服務中心;或洽聯合服務中心協助辦理掛號。 於 www.kmuh.org.tw -

#12.高雄榮民總醫院-全球資訊網Kaohsiung Veterans General ...

... 掛號(當日不受理網路及現場掛號) 。 二、 必要文件: (一) 健保卡. RSS更多最新 ... 化膿性大汗腺炎 · 天啊! 誰種的草莓? 除“瘤”秀大招,還我清秀小寶貝 · 更多高榮醫訊 ... 於 www.vghks.gov.tw -

#13.Q 01: 本院門診費用?(「掛號費」+「健保部分負擔」+ 「藥品 ...

問題. Q 01: 本院門診費用?(「掛號費」+「健保部分負擔」+ 「藥品部分負擔」+「其他」) · 所屬分類. 費用相關 · 解答. 台大醫院雲林分院白天門診掛號費$100元、夜間及週 ... 於 www.ylh.gov.tw -

#14.成大醫院看診進度

... 掛號查詢|電話現場掛號. 禁止網路服務業者轉錄本院網路資訊內容醫院網站全民健康保險保險對象門診藥品、急診應自行負擔之費用成大醫院網路掛號系統. 於 pivovarskakrumlov.cz -

#15.繳費常見問答|就醫指南|長庚醫療財團法人全球資訊網

一、掛號費:. (一)中、西醫門診. A、台北、林口、高雄、基隆、嘉義、平日上、下午門診100 元;夜間門診、周六、周日及國定假日150 元。 B、桃園、土城醫院一律150 元。 於 www.cgmh.org.tw -

#16.行動化服務-成大e療通

... 費用提醒看診、查詢掛號紀錄、看診進度、繳費紀錄、交通指引及病症參考等功能。 2.提供用藥提醒、用藥紀錄查詢、藥品資訊等功能。 3.查詢成大醫院最新訊息,如門診開 ... 於 www.gov.tw -

#17.新樓醫院

新樓基督教醫院,台南新樓醫院全球資訊網,新樓醫院,社區健康服務,特色醫療,強化急重症醫療,門診時間表,區域教學醫院,醫療保健資訊,老年醫療服務,健康講座. 於 www.sinlau.org.tw -

#18.門診就醫須知. 亞大醫院線上掛號160

生門診限掛成大教職員工、學生10名,掛號時間為15:00~16:30。. 蔡景仁 ... 大醫院將掛號費從50元調整. 內科, 一般內科· 心臟內科· 新陳代謝科· 肝膽 ... 於 xerpr.sigmainfo.pl -

#19.斗六成大醫院掛號6大著數(2023年更新) - 宜東花

斗六成大醫院掛號: 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院網友評論網路評價. 如未帶健保卡,先以自費身分看診並繳交醫療費用,就醫日起10日內辦理補卡 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#20.成大醫院

成大醫院 自助繳費機服務. 左移. 門診掛號. 網路掛號 門診時間表 查詢與取消掛號 醫師停/代診時間表 掛號服務 · 預約領藥. 醫師介紹. 醫師專長簡介. 住出院服務. 住院 ... 於 web.hosp.ncku.edu.tw -

#21.【就醫優惠篇】榮民的就醫優惠有哪些呢?

... 掛號費、二人病房差額(限榮民總醫院,健保第五類榮民亦享有此項補助)、就養榮民伙食費差額(補助普通飲食及治療飲食)、健保不給付醫療項目(退輔會核准項目)費用皆免 ... 於 www.vac.gov.tw -

#22.澄清醫院中港分院

澄清綜合醫院是中部具規模之高水準「區域級教學醫院」。擁有24個完整診療科別與次專科、13個醫學中心做縱深的醫療診治服務、七百張以上病床,榮獲癌症診療品質認證、 ... 於 ck.ccgh.com.tw -

#23.門診時間表- 彰化

醫院 簡介▾ · 細說秀傳 · 總裁的話 · 院長的話 · 歷史沿革 · 願景、未來展望 · 組織架構 · 交通位置 ... 掛號費, 定額部份負擔, 藥品部份負擔, 復健傷科負擔, 總費用. 西醫、 ... 於 www.scmh.org.tw -

#24.看病真要變貴了!健保部分負擔新制最快7/1上路就醫直衝大 ...

目前國內各大醫院掛號費多在100至150元左右,若依新制規劃價格,以後生病直接去大醫院急診看病,掛號費再加上部分負擔再加上藥費,可能一次就花掉上千元。 於 tw.nextapple.com -

#25.門診須知

門診掛號費100元; 急診掛號費200元; 地區醫院門診基本部分負擔80元(持轉診單50元); 藥品部分負擔; 健保不給付之自費品項. 自費身分. 門診掛號費100元; 急診掛號費200元 ... 於 d6www.hosp.ncku.edu.tw -

#26.門急掛號費及健保部分負擔

門急掛號費及健保部分負擔 · 繳費地點:1至3樓門診區,每一門診掛號批價窗口都可收費,(兒童醫院收費窗口地點:福音樓二樓);另門診區亦設有自助繳費機。樓) · 中/西醫健保 ... 於 www.mmh.org.tw -

#27.臺北市立聯合醫院中興院區

大. 臺北市立聯合醫院中興院區. ::: 使命願景及定位 · 中興簡介 · 特色發展 · 部科介紹 ... 兒童發展評估療育中心網路掛號 · 身心障礙友善服務 · 住宿長照機構 · 視覺復健 ... 於 tpech.gov.taipei -

#28.掛號費漲了!小病跑大醫院最貴調漲百元

魏怡嘉/台北報導. 衛福部重要政策分級醫療,昨日悄悄在網路公告4月15日上路!屆時民眾未經轉診至醫學中心,門診部分負擔由360元調至420元,另為鼓勵 ... 於 news.housefun.com.tw -

#29.賴清德拋健保改革改善點值不足、設立健保安定基金

今天現場醫師認為,點值過度浮動也危害院所營運,有部分醫療場所醞釀提高掛號費 ... 醫院,就連醫學中心也招不到人,台大小兒科、成大小兒科也招不到人 ... 於 video.udn.com -

#30.轉診掛號費被剝兩層皮? 健保署長:考慮減免

... 掛號費,降低患者負擔。前衛生署長楊志良表示,基層醫師多受過專科醫師訓練,並在大醫院擔任過主治醫師,醫學中心六、七成門診與三分之二急診可在基層 ... 於 news.ltn.com.tw -

#31.就醫指南 - 天主教輔仁大學附設醫院

1.本院為天主教醫院,為遵循教會對於生命長成的一貫立場,無法執行任何節育醫療行為。 ... 預約掛號:(02)8512-8800. 網站更新日期: 2023/9. 網站內容為輔仁大學附設醫院 ... 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#32.敏盛綜合醫院

敏盛醫療體系成立以來,一直秉著Cure & Care的理念,以民眾患者為中心- 醫療資源分享的理念,在許多醫療資源匱乏的鄉鎮設置醫院,平均分配在桃園縣各區域內, ... 於 www.e-ms.com.tw -

#33.看病變貴!健保新制7月上路,能解急診壅塞?

習慣到大醫院看病嗎?7月開始,大醫院看病變貴了!健保新制調漲部分負擔,瞄準急診掛號費與門診藥費而來。小病也上大醫院,恐怕得不償失。只是健保署大 ... 於 www.gvm.com.tw -

#34.台南成大醫院

台南成大醫院 · 代掛號收費方式有5種: · 1. 排現場2000元,沒有掛號成功全額退款。 · 2. 網路+現場同步處理2000元。 · 4. 不指定日期只要掛號成功都要1500元(可多選),搶到第一 ... 於 www.kk264.com -

#35.Re: [問卦] 有沒有大醫院看病很貴的八卦- terievv板

彰化基督教醫院 對嗎?? 有猜中的話千萬別嚇一跳 因為只有彰基的夜診掛號費是130元 加上醫學中心 ... 於 disp.cc -

#36.查詢/取消掛號

取消預約掛號選單. 1.初診病患請先至櫃台報到並填寫病歷基本資料。 2.為維護病患隱私安全,於99年3月10日起昆明院區查詢掛號記錄需輸入病歷號碼,造成不便敬請見諒。 於 webreg.tpech.gov.tw -

#37.義大醫療財團法人網路掛號服務- 義大醫院

(2) 人工電話預約掛號專線:(07) 615-0911 ( 週一至週五07:30 ~ 16:30, 週六07:30 ~ 11:30 ). 「持身心障礙手冊者,請記得攜帶證明文件,可優待掛號費」。 欲施打H1N1 ... 於 www5.edah.org.tw -

#38.掛號及看診時間| 掛號須知| 就醫服務

較大字體 · RSS服務|全文檢索. 捷徑位置:首頁 >> 就醫服務 >> 掛號須知 · 網路掛號 ... 人工掛號:週一~五8:30-12:30、13:00-17:00;週六8:30-11:30. 四、現場掛號上午7:50 ... 於 www.cthyh.org.tw -

#39.門診掛號批價須知

... 費用,尚餘差額仍需自行繳納。 ◇門診多元繳費方式如下,歡迎使用:. 1.臨櫃繳費:現金、金融卡、信用卡及一卡通。 2.非臨櫃繳費:醫療費用繳費機及成大e 療通APP。 於 web.hosp.ncku.edu.tw -

#40.2022年流感疫苗整理包/自費、公費差在哪?該去哪家診所 ...

北市聯合醫院也公布自費流感疫苗價格,分別為國光、賽諾菲及東洋三種廠牌,費用說明如下,施打自費疫苗同時收取掛號費50 元、接種處置費100 元、藥事服務 ... 於 heho.com.tw -

#41.網路預約掛號系統- 基督復臨安息日會醫療財團法人 ...

免掛號費篩檢時段: 星期一~星期五上午09:00~10:00 2 樓婦產科門診護理站報到. 其餘時段完成需付掛號費洽詢:(02)2771-8151 轉2329、2336. 乳房攝影檢查. 45-69歲女性或40 ... 於 www.tahsda.org.tw -

#42.全身體檢費用超高?精打細算小資族必看的體檢費用一覽表

審閱醫師. 蘇大鈞醫師 佳齡生活健康中心小兒科主治醫師 點此預約門診掛號. 專長 ... 大醫院兒童肝膽腸胃科研修醫師○ 國泰綜合醫院小兒科住院醫師. 學歷 ... 於 www.healthspan.com.tw -

#43.臺南市政府衛生局核定國立成功大學醫學院附設醫院收費

以上收費應包含掛號費、診察費、檢驗費及中英雙語檢驗報告1. 份. 核定日期:109年7月10日. 核定日期:110年7月30日. 6. COVID-19血清抗體檢驗(含檢驗費、診療費). 1,000元. 於 health.tainan.gov.tw -

#44.臺北榮民總醫院

臺北榮民總醫院,Taipei Veterans General Hospital. 於 www.vghtpe.gov.tw -

#45.成大醫院代掛號- 大衛工作室

台南成大醫院代抽號碼牌、代客掛號: 1.台南成大醫院:計時制~代客排隊時薪收費: (日夜班時薪$300元計算)計時制:一張訂單至少要排隊5小時以上,未滿5小時5小時計費,每張 ... 於 davidwork8.weebly.com -

#46.網路預約掛號

... 費, 100元. 2. 急診掛號費, 300元. ※[周文君]醫師門診祇限年齡22歲以下看診,採現場 ... 成毓賢. 112年11月25日星期六, 1 成毓賢. 112年11月27日星期一, 1 謝金村 2 張志華 ... 於 thmh.khja.org.tw -

#47.看病變貴了!7月1日起大醫院急診部分負擔漲36% 沒有一千 ...

目前醫學中心急診掛號費從250元到300元不等,7/1起到醫學中心急診,沒有千元走不出醫院。以台大醫院為例,急診掛號費250元,健保部分依檢傷等級收取450元 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#48.全民健康保險(醫學中心)部分負擔金額

二、急診健保部分負擔,另急診掛號費300 元. 部分負擔金額. 檢傷分類. 300 元. 第1 級、第2 級. 550 元. 第3 級. 800 元. 第4 級、第5 級. 三、門診健保部分負擔,另門診 ... 於 web.hosp.ncku.edu.tw -

#49.網路掛號- 台南市立安南醫院

... 區籌設能提供急性與慢性疾病、復健及精神醫療照護的高水準綜合醫院,以實現居民二十幾年來企盼擁有一座綜合醫院的夢想,讓大臺南地區的醫療服務更臻完善。 於 www.tmanh.org.tw -

#50.門診時刻表

... 醫院綜合多科門診,與成大醫學中心合作醫療策略聯盟, ... 掛號費異動. 戶籍地在永康區65歲以上長者免收掛號費。 110年7月1日起,一般身分掛號 ... 於 www.jshospital.com.tw -

#51.天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院

※《公告》本院自9月1日起調整急診掛號費之相關資訊 · ☆羅東聖母醫院第1250位新入 ... 大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙、多運動、多 ... 於 www.smh.org.tw -

#52.大醫院掛號費「明年漲定了」 未經轉診部分負擔上看500元

國人看病常因大廟迷思,無論大小病都直衝大醫院,導致醫學中心如台大、榮總等人滿為患,小醫院和診所卻乏人問津,面臨關閉危機,分級醫療難以真正落實。 於 health.ettoday.net -

#53.代掛號一次竟收上千元!名醫不解「9人預約實到2人」

... 醫院婦產部主治醫師施景中2022年曾表示,請代掛業者放過他,不要把名額全數搶光;台北市知名皮膚科「輕鬆美膚」日前發文表示,10月起取消網路掛號,改成. 於 www.storm.mg -

#54.今起掛號費上限150元急診300元(影音) - 公視新聞網

由於國內530多家醫院、掛號費價格差異很大,因此衛生署公告從7月1號起 ... 成大、高醫及高雄榮總,掛號費都已調整為150元;台大、台北榮總、台中榮總則 ... 於 news.pts.org.tw -

#55.新竹醫院掛號服務| 掛號服務| 就醫服務

每日上午、下午及黃昏門診之當日名額,將於前一日18:00於網路掛號系統、臺大醫院行動服務APP、電話語音開放掛號,請多加利用。 ... 藥費、檢驗、檢查及其他醫療處置費用等另 ... 於 www.hch.gov.tw -

#56.收費說明 - 中國醫藥大學新竹附設醫院

掛號費, 急診, 門診. 250元, 120元. 基本部分負擔, 150元, 西醫, 西醫轉診, 中醫, 牙醫. 80元 ... 病床收費標準(兒童加成另計). 病房種類, 保險病床, 非保險病床. 一般房(三 ... 於 www.cmu-hch.cmu.edu.tw -

#57.國軍高雄總醫院全球資訊網

網路掛號 · 看診進度 · 門診時刻表 · 停代診資訊 · 醫師介紹 · 到院交通. 本院公告; 各項活動 ... 各大專科 · 特別門診. 特殊醫療. 菸害暨檳榔防制專區 · 中暑防治中心專區 ... 於 802.mnd.gov.tw -

#58.成大醫院代掛號

580專業代掛號。成功率高,掛不到保證退費。流程透明,付款方便。成大醫院代掛號服務,請參考:收費與說明、掛號成果、掛號流程、看診資訊. 於 580913.com -

#59.網路掛號

亞大醫院鄰近霧峰交流道、中彰快及中投公路,服務範圍涵蓋草屯、南投、大里、烏日、太平、芬園鄉等中彰投鄉鎮市區,由台大、長庚、榮總、中國附醫等醫學中心主任級醫師 ... 於 www.auh.org.tw -

#60.網路掛號| 天成醫療體系,楊梅天成醫院

一般外科 · 大腸直腸外科 · 減重代謝外科 · 乳房外科 · 骨科 · 泌尿科 · 胸腔暨血管外科 · 脊椎神經外科 · 神經外科 · 家庭醫學科 · 心臟內科 · 神經內科 · 腎臟內科 ... 於 tcmg.tcbio.com.tw -

#61.自費醫療項目收費標準

門診掛號費. 150. 2. 急診掛號費. 300. 3. 住院掛號行政費. 250. 4. 掛號費(國際醫療). 500. 111年7月6日南市衛醫字第1110118398號函. 5. 一般飲食及素食 ... 於 web.hosp.ncku.edu.tw -

#62.行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院‧En Chu Kong Hospital

服務台(02)2672-3456語音掛號(02)8674-2345人工掛號(02)2671-9595. 就醫指南. 門診 ... 醫療費用收費標準 · 健保自付差額項目 · 自費醫療項目 · 自費特材收費標準. 文件申請. 於 www.eck.org.tw -

#63.網路掛號-科別

現場掛號時間, 07:30~11:30, 07:30~16:30, 07:30~20:00. 看診時間, 08:30~12:00, 13:30~17:00, 18:00~20:30. 退費補健保卡, 週一~週五08:30~17:00 ... 於 reg.chgh.org.tw -

#64.新北市衛生局

臺大醫院新生兒篩檢中心為促進新生兒代謝篩檢採集院所及衛生局(所)對新生兒篩檢 ... 第三胎0-6歲幼兒掛號費減免專區 · 暴力醫療通報. 展開. 機關業務. 健康促進 · 疾病管制 ... 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#65.2023新版【HPV疫苗價格費用】、施打時間表、種類差異大解析!

海亞免收掛號費,線上預約到場施打,免除掛號排隊,節省您寶貴時間! 聽說九價漲價過,HPV疫苗2023價格會有變動嗎? 關於hpv疫苗的價錢費用,應該是大家最關心的問題 ... 於 www.hygeiagrand.com -

#66.Android超熱門軟體排行榜:APP嚴選特典 - 第 2 頁 - Google 圖書結果

... 掛號=看醫生不用苦苦等超級指南針=上山下海方向導遊廁所走著瞧:解救人生「緊急」情況兒童醫院 ... 費查詢:不會忘記繳停車錢公車咖:台中輕鬆自由行語音搜尋:躺著說也能下命令 ... 於 books.google.com.tw -

#67.成大醫院- 【自4月15日起,健保調整部分負擔及急診費用規定 ...

Facebook · 一、經轉診至醫學中心、區域醫院部分負擔調降40元: 醫學中心由210元降至170元、區域醫院由140元降至10 0元。 · 二、未經轉診至醫學中心門診部分 ... 於 www.facebook.com -

#68.各項費用說明

門、急診掛號收費一覽表. 院區, 類別, 掛號費. 台南市立醫院, 門診掛號費(西醫), 130元. 門診掛號費(牙科), 110元. 門診掛號費(中醫), 100元. 急診掛號費, 250元. 於 www.tmh.org.tw -

#69.春明外史: 張恨水紀念小說集 - Google 圖書結果

... 成大病了。」他決定的主意,就到他一位同鄉陳大夫那裡去診病。這人認識的闊人很多,是由十多名同鄉議員,公函警廳,保准了的免考醫生。手段雖不能十分高明,門診費 ... 掛號,那門 ... 於 books.google.com.tw -

#70.國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院- 掛號服務

掛號費用 須知 · 醫療費用信用卡繳費系統 · 住院資訊 · 就醫資料申請 · 病歷資料 ... 將另開新視窗,連結至臺大癌醫以外的網站! 回到最上面. 於 www.ntucc.gov.tw -

#71.部分負擔及免部分負擔說明

為使健保醫療資源妥適使用,於全民健康保險法中明訂門診及住院部分負擔規定。我們到診所或醫院看病時,除了全民健保幫我們付的醫療費用之外,於就醫時也需要繳交一部分 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#72.臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理

人口結構老化、少子化這些社會現象的名詞,在社工的工作中,是天天都要接觸的個案日常,醫療費與照顧費用,成 ... 網路掛號: www.wanfang.gov.tw. 人工掛號: 02-2930-7930 ... 於 www.wanfang.gov.tw -

#73.成大醫院掛號費的推薦與評價,FACEBOOK、DCARD、PTT

門診掛號費100元; 急診掛號費200元; 地區醫院門診基本部分負擔80元(持轉診單50元); 藥品部分負擔; 健保不給付之自費品項. 自費身分. 門診掛號費100元; 急診掛號... 於 ... 於 fancy.mediatagtw.com -

#74.國軍台中總醫院中清分院網路掛號

國軍台中總醫院中清分院網路掛號. 文字: 大 中 小. 中文, English. 預約掛號 · 掛號查詢 ... 本院不會要求您以匯款或轉帳的方式繳費及退費。 ☆.如有疑問請與04-22033178 ... 於 web-reg-server.803.org.tw -

#75.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 393 頁 - Google 圖書結果

... 費務須掛號沓者請逕至塘子胡向本分肚間洽可也一口蓋章詳開生遼寧大西城門外電車英美大藥房啓市房出售敬咨者錫啟號在三岔河東街路北有門市学八間後廈七間東洋瓦盤房九間 ... 於 books.google.com.tw -

#76.新光醫院掛號系統

2023.09.18, 小兒科, 35診, 下午, 王怜人 ; 2023.09.18, 耳鼻喉科, 53診, 下午, 邱昱勳 ... 於 www.skh.org.tw -

#77.看診後需繳交多少費用?(看病多少錢?)|常見Q&A|便民服務

一、掛號費:100元下列對象免收掛號費 1.具福保身份。 2.領有身心障礙手冊(需 ... 本院為無菸醫院,全面禁止吸菸. 無障礙AA檢測結果. 瀏覽人數 3 9 7 5 7 6 7 5. 目前線上 ... 於 www.ccd.mohw.gov.tw -

#78.成大e療通4+ - App Store

... 費用提醒看診、查詢掛號紀錄、看診進度、繳費紀錄、交通指引及病症參考等功能。 2.提供用藥提醒、用藥紀錄查詢、藥品資訊等功能。 3.查詢成大醫院最新訊息,如門診開 ... 於 apps.apple.com -

#79.新樓醫院掛號查詢

... 掛號查詢取消、電話掛號、現場掛號、看診流程、交通資訊地圖與媒體報導採訪,供您參考。 成大醫院. 新樓醫院掛號查詢. 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺 ... 於 naturolivier.fr -

#80.再造「病人」:中西醫衝突下的空間政治(1832-1985)

... 大多數設計均非嚴格按三級保健網給予實施,而是基本採用二級網絡的建構方式。燕京大學的一份調查報告顯示,民國二十一年清河試驗區在清河鎮建設鄉村醫院 ... 掛號費洋十枚,藥 ... 於 books.google.com.tw -

#81.同為醫學中心、掛號費差1倍!部分負擔大漲錢變薄看病更要 ...

7月1日開始,健保部分負擔大幅調漲,尤其是醫學中心漲幅最大,荷包不豐的人如果非得到醫學中心看病,最好精打細算一番。同為醫學中心,掛號費差距最高竟可 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#82.網路掛號

每月單週星期五早上提供乳房外科一站式整合服務,當日檢查當日領取報告,歡迎多加利用。 說明. 使用本網路掛號系統,請啟動瀏覽器的JavaScript【步驟說明】或是升級成可 ... 於 www.femh.org.tw -

#83.台南成大醫院掛號

現場排隊收費$2000元,沒有掛到號全額退費。 ☆網路掛號搶第一次網路釋出名額,收費1000元,沒搶到全額退費。 ☆付款後排現場取消或延期扣款500元人員保留費用。 於 www.davidwork8.com -

#84.成大掛號系統

(2)複診:病歷號碼或健保卡。辦理現場掛號,請先到服務台的號碼機機抽取「掛號號碼牌」,於等候區等候,掛號成大醫院網 ... 於 naturolivier.fr -

#85.成大醫院. 高雄榮總榮眷優惠cxeoqv

目前各大醫院掛號費多半為100至150元,依新制價格來看,未來去大醫院急診看病,. 重大傷病、3歲以下、 榮民榮眷、山地離島就醫民眾等,仍維持免收 ... 於 gorni.firmawydawnicza.pl -

#86.國立臺灣大學醫學院附設醫院- 門診就醫須知

門診就醫費用:本院門診掛號費100元,健保部分負擔依健保署規定代收,請自行參閱健保 ... 大醫院電話語音預約掛號專線: 02-2356-7890. 醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#87.網路掛號

如有連結錯誤或是任何建議請來信謝謝! 禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱. 版權Copyright 2018 林新醫院. 電腦版. 於 www.lshosp.com.tw -

#88.[省錢] 醫院看診、住院的省錢技巧- 看板Lifeismoney

... 醫院有優惠只收一次掛號費,但大部分醫院沒有。 為節省時間,通常我會二 ... → mafs : 次成大/奇美,都有主動說幫我用自費計算比較便宜 06/21 23:12. 於 www.ptt.cc