慈濟四大志業的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉文鶯,陳美羿寫的 一蓑風雨任平生:樹家風 立典範 守志不動的德慈師父 和李儀坤的 一看就懂的圖解心經〔手寫心經祝福增訂版〕(三版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自經典雜誌出版社 和凱信企管所出版 。

真理大學 宗教文化與組織管理學系碩士班 張家麟所指導 陳美滿的 慈濟理念與宗教教育的實踐—淡水區親子成長班個案研究 (2015),提出慈濟四大志業關鍵因素是什麼,來自於宗教教育、慈濟基金會、親子成長班、品德、靜思語。

而第二篇論文佛光大學 樂活生命文化學系 姚玉霜所指導 謝品芳的 慈濟委員身心靈─基隆地區委員培訓與發展為例 (2014),提出因為有 女性、自願參與、社區生活、真善美的重點而找出了 慈濟四大志業的解答。

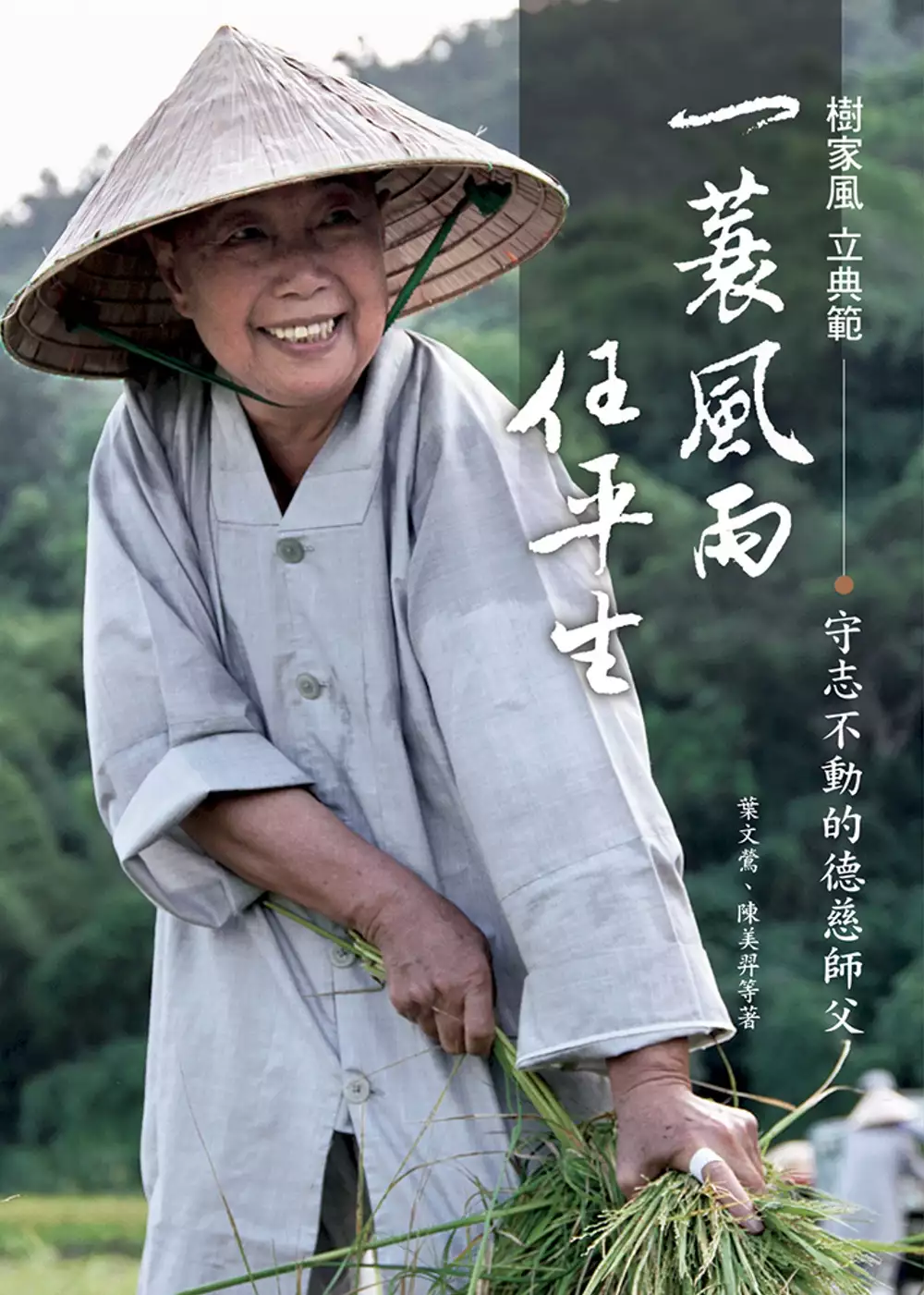

一蓑風雨任平生:樹家風 立典範 守志不動的德慈師父

為了解決慈濟四大志業 的問題,作者葉文鶯,陳美羿 這樣論述:

證嚴法師出家時,曾立下「不收弟子」的原則; 卻在不可思議的因緣中,收下了第一位弟子——釋德慈。 他年長法師三歲, 在靜思精舍常住眾中以身作則, 身體力行法華精神,樹立靜思家風, 《無量義經》:「智慧日月,方便時節,扶疏增長大乘事業。」 正是他一生的寫照。 ◆面對生死無常, 德慈師父最後的遺言是—— 生生世世跟隨師父,行菩薩道。 ◆證嚴法師的最後叮嚀是—— 你我兩千多年前同在法會上,都曾向佛發願;所以現在身體力行,同行在莊嚴美麗的菩薩道上。慶幸這輩子的因緣,我們開出了一條利益眾生的道路……你可以安心了! 五百年前,師度徒,五百年後,徒

度師。你先去了,要開路,師父後面去,就有個方向。我們師徒間,前後來,前後去,方向、道路正確,沒有偏差,就沒有隔礙。 相信此刻你的心、你的意念,應該在六瑞相的境界。六瑞現前,你要很輕安,飄飄然自在而去。記住,還要把握時間,方向分毫不偏,趕快再回來慈濟這條菩薩道,師父祝福你! 重點書摘 曾有人問:「師父,什麼是修行?」慈師父回答:「修行最簡單的講法,就是修掉不好習氣、修掉不好的行爲,專心奉獻給大眾。 慈師父分享早年跟隨證嚴法師修行時,法師告誡他們:「有能力時吃三餐,沒有能力就吃一餐。修行就是要自力『耕』生……但要幫助貧病人的事是不能停的……」——靜思精舍常住眾 慈師父曾

勉勵我:「學任何東西都一樣,唯有一個『勤』字。勤練、勤練、勤練,是不二法門。」——釋德澡 病痛的折磨,絲毫沒有摧毀慈師父的心志,每天早上起床依然禮佛,輕安自在過每一天。這一分輕安自在,我想是來自早年的訓練、來自早年的磨練。——釋德傳 他一生守志奉道,為慈濟四大志業盡心盡力、鞠躬盡瘁:捨報之後,還將大體捐給慈濟大學當「無語良師」,實在令人敬佩。——林欣榮(花蓮慈濟醫院院長) 「校長,大學要拜託你了!」他那一握、那一聲請託,我瞬間明白了,慈師父堅持對志業體主管禮貌的尊稱,其實是蘊含著很大的尊重與期許,他期望主管們能把志業守好,就像他守護精舍這個大家庭一樣。——劉怡均(慈濟大學校長

) 出家是為眾生付出,不是看破紅塵、逃避現實。 德慈師父出家近一甲子, 以「信、願、行」走在證嚴法師開闢的人間菩薩道, 行深般若,留下的足印最深也走得最遠。 靜思家風 靜思精舍僧團秉持「一日不作,一日不食」自力更生的精神,克己、克勤、克儉、克難依律生活,不受供養,並力行慈善濟施。常住僧眾做過二十多種手工,不曾用到分毫善款;廣納十方,更要成為全球慈濟人的後盾! 靜思精舍永遠的大師兄 德慈法師,生於一九三四年,臺灣花蓮縣新城鄉人。一九六四年依止證嚴上人,法名悟雲,字德慈,號紹惟。二〇二一年五月二十六日圓寂,世壽八十七,僧臘五十七載,戒臘五十五載。 身為靜

思大弟子,以身作則領眾勤耕勞作,維持僧眾的修行與生活,上人肯定他「守護家風,樹立典範」。而其一輩子修行功夫,完全用在「扶疏增長」上人創建慈濟大乘志業。

慈濟四大志業進入發燒排行的影片

#心經 #人工關節 #發願做到最後一口氣 #慈濟環保 #環保31始終如1 #翁游美玉 #蘇澳傳統市場 #聽經念經更要行經 #不識字 #不識字識道理 #智慧如海 #環保菩薩 #環保志工 #大愛臺頭家 #身體只有使用權沒有所有權 #不能加減做

《環保31 始終如1》

今天是慈濟推動環保志業滿31年的日子!(註1)身為大愛電視的員工,這個日子很重要,要牢記,要永遠感恩!

當然不是每一位環保志工都是從31年前就開始做環保的,但以我這幾年來與環保志工的互動發現,每一位志工做環保的因緣不盡相同,不過那種「一旦做了,就不想停」的信念是普遍且堅定的。

今年四月,我到宜蘭出外景,記得那一天春雨下不停,在蘇澳傳統市場裡,年逾80歲的翁游美玉菩薩推著回收車的身影,讓我想跑過去幫她的忙。

不識字的她,念佛、做環保是她的日常,即使雙腳都換了人工關節,她仍發願要做志工到最後一口氣!人家說:加減做。她說:要盡量做!因為她深知,我們對自己的身體只有使用權,沒有所有權。一口氣不來,什麼都沒了。

環保31,始終如1。今天就以她的影片,當作所有慈濟環保志工的縮影之一。

祝福每一位環保志工都福慧雙修,平安健康。

大愛阿明 感恩合十

2021.08.23

(註1)1990年8月23日,證嚴上人應吳尊賢文教公益基金會之邀,於臺中新民商工演講。清早出門,見夜市收攤後,街上卻留下大量垃圾。演講結束,看到大家用雙手熱烈鼓掌,便說:「請大家把鼓掌的雙手,用在撿垃圾、掃街道、做資源回收,讓我們這片土地變成淨土;垃圾變黃金,黃金變愛心」。--節錄自「慈濟環保全球資訊網」

慈濟理念與宗教教育的實踐—淡水區親子成長班個案研究

為了解決慈濟四大志業 的問題,作者陳美滿 這樣論述:

淡水區親子成長班個案研究,主要在探究親子班的組織型態、教學活動、對親子班認同滿意度、參與後的心理和行動等四個主題,搭配深度訪談、論文及相關理論進行對話,前兩個主題組織型態和教學活動主要是進行質性分析;後兩個主題對親子班認同滿意度、參與後的心理和行動做敘述與推論統計分析,有以下的幾個發現: 一、親子成長班的成立和上人的理念有緊密關係 二、親子班具有在地化,組織分工的特質 三、教育內容與時俱進,透過靜思語實踐證嚴理念 四、親子班教育方法多元,將慈濟人文融入親子團康和手語 五、親子班的志工和家長對親子班的認同度越高,心理和行動認同度也會高 在教育理論的對話

中,我們將慈濟教學與西方「做中學」(Doing by Learning)比較,發現靜思語教學法和尼爾‧諾丁(Nel Noddings)關懷倫理學理論很契合,與蘇格拉底不給答案的辯證式教學法最遠,和孔子因材施教教學法比較接近,卻又不完全相同,和杜威(Dewey)做中學、以兒童為本位和瑞安(Kevin Ryan)6E教學法密合度最高,相當適合品德教育,親子班是親師生三者共同學習,這又跟小學教育有些不同。 整體而言,淡水親子班個案研究不論是從組織、教學內容、教學方法的角度來說,都具有自己的特色,它是慈濟宗教領袖證嚴師父理念展現的一環,透過親子班的研究來深刻目前既有的慈濟學,也讓我們更了解慈濟組

織動員的核心能量,來自慈濟委員對宗教領袖的認同,成為對社區民眾的熱情投入慈濟教化工作。

一看就懂的圖解心經〔手寫心經祝福增訂版〕(三版)

為了解決慈濟四大志業 的問題,作者李儀坤 這樣論述:

一看就懂的圖解心經(三版)手寫心經祝福新版, 好評增訂再上市! 口語化文字助其更易理解佛學深厚道理,加速實踐。 簡潔清楚的插畫設計,重點提示,一目了然。 全世界具有影響力的藏傳佛教大德-索達吉堪布也說:「喜歡念心經的人,是大福報大智慧之人」。 每一個人都需要懂心經,念心經,常保一顆「能觀自在」的心,擁有「穩定平靜」的力量,自然而然的將這圓滿智慧運用實踐在生活日常,身心更能喜悅自在,貴人、福報自來! 般若波羅蜜多心經,簡稱心經,是佛教大乘教典中,一部文字最短少、詮理最深奧微妙的經典。僅以短短二百六十個字,濃縮了六百卷「大般若經」的要義,對於忙碌的現代人而言,《心經》不但是最容

易學習持誦的經典,更是一部最佳的佛學概論。因此,長久以來,般若心經不但在國內外佛教各派廣為持誦,且已深入民間,流行之盛為其他經典所難比擬。然而,正由於心經是濃縮再濃縮的佛典精華,對於一般民眾而言,理解上常有困難,或者僅能以字面上的意義做解釋,實在可惜。 為了便利一般民眾瞭解,本書作者特別鑽研諸多高僧大德的見解,予以融會貫通,以淺顯易懂的口語化文字加以說明,並配合插畫重點提示,不僅讀者更易持誦閱讀與理解,亦能讓《心經》更加平易近人。 另外,作者也分享如何有效地持誦心經,並配上注音版本,讓讀者更易接觸,快速朗朗上口。同時,特別收錄名書法家「王羲之」、「歐陽詢」的心經拓本供賞析,以及提供

硬筆字版供讀者練習書寫,絕對是一本能幫助你看懂心經得宏觀智慧,念誦心經得靜心力量,書寫心經讓身心安吉的經典之作。 人生凡事都受《心經》的祝福,更能心想事成!就從《一看就懂的圖解心經〔手寫心經祝福增訂版〕》開始,來理解佛家的大智慧與如何在生活中實踐。 《一看就懂的圖解心經》期望在您心情焦慮、憂鬱難解時, 給您安定的力量,幫助您維護身心健康, 方能在逆勢中站穩腳步,挺過艱困再出發! ◆特別收錄「心經注音版」及「心經習字帖」,快速朗朗上口,手寫安心寧神。 ★引領你,體悟修讀心經的好處 心是人的主宰,心是認識一切的開始,宇宙的萬象變化,都是內心意識的變化所致。修行的

重點是心,心無所執著心就解脫了,心一解脫一切就解脫了。就像風鈴一樣,不管是涼風、熱風、冷風吹來,風鈴都一樣搖曳作響毫不執著,凡人同樣也能得到大自在而就心無罣礙了。藉由本書作者對心經的解讀,引領你體悟修讀心經的真義,進而從生活之中體會到心經對人生的助益。 ★為你領航,玄奘法師生命背景、取經的艱苦歷程 年少時的玄奘如何破例成為比丘?西出陽關,在橫渡八百里莫賀延磧飲水時不慎遺失飲水皮袋,五天四夜無水可沾,終於昏厥時,玄奘如何因為心經化解危機?……本書作者針對一般民眾較少接觸到的心經說法者──玄奘法師,描寫其生命歷程與取經過程,讓你可以更加了解心經產生的時代背景,以及玄奘本身又是如何落實心經

中的真義。

慈濟委員身心靈─基隆地區委員培訓與發展為例

為了解決慈濟四大志業 的問題,作者謝品芳 這樣論述:

基隆委員之培訓之真善美理念,達到琉璃同心圓之組織結構,本研究以二○○五年之基隆地區為藍本,透過對委員之訪談,瞭解慈濟在培訓委員過程中之諸多細節與設計,文中發現透過積極參與,使女性在傳統家庭社會中能夠肯定自我的將宗教信仰行證於日常生活中;慈濟在進入二十一世紀中達到女性社區參與之目的。本研究以慈濟歷史為始,闡明其創辦至今將要半百年之運作與精神理念;以慈濟委員,即本研究之受訪者為主,探究受訪者從聽說過慈濟到履行慈濟的心靈轉化的過程。主要採質性研究,以深度訪談、觀察及文件蒐集之方法,分析結果如下:一、慈濟之創立與推動,家庭主婦占有重要之角色,其組織之特色有女性之柔順與堅韌。二、證嚴法師以生命示現「為

佛教,為眾生」之師訓,以四大志業,八大法印為道場,廣邀菩薩雲來集;論述受訪者委員培訓之歷程。三、當受訪者面對無常所感受的無助感、無價值感、無未來感,證嚴法師給予心靈上之療癒與浸潤之生命轉化過程。四、不自我設限的於日常生活中實踐宗教,從中獲得使命感與歸屬感。證嚴法師宣揚分秒不空過、「來不及」的危機感,促使更多的人間菩薩湧現,推動因見苦而知福、走入人群的宗教理念。慈濟人於社區中深耕,並與當地之民間宗教相互交流學習;在國際間與各宗教合作賑災發放等活動,促進宗教和諧與包容,可見其宗教之影響力與重要性。 結論,同心圓體體現慈濟行證之由地區向外擴展之堅強組織型態,即使在現今眾說紛紜之階段,乃為支持其存在

之重要動力。