愛的迫降結局是悲劇嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SIMONWINCHESTER寫的 精確的力量:從工業革命到奈米科技,追求完美的人類改變了世界 和WilliamGolding的 蒼蠅王都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[閒聊] 愛的迫降結局的遺憾 - PTT 熱門文章Hito也說明:編劇nim,具承俊真的不需要死啊!!!!!!!!!!!!雖然最後一集收視率創下新高竊以為這是全劇比較不好看的一集啊節奏跟剪接明顯比前14集差為了交代每個人的結局而長達111分鐘 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和高寶所出版 。

最後網站Netflix韓劇《三十九》評價兩極:孫藝珍婚前最後一部韓劇是否 ...則補充:延伸閱讀:結局會是悲劇? ... 這是她在《愛的迫降》之後的新作品,同時也是她成為人妻前的最後一部,有趣的是劇中角色車美昭剛好跟她一樣是從39歲跨 ...

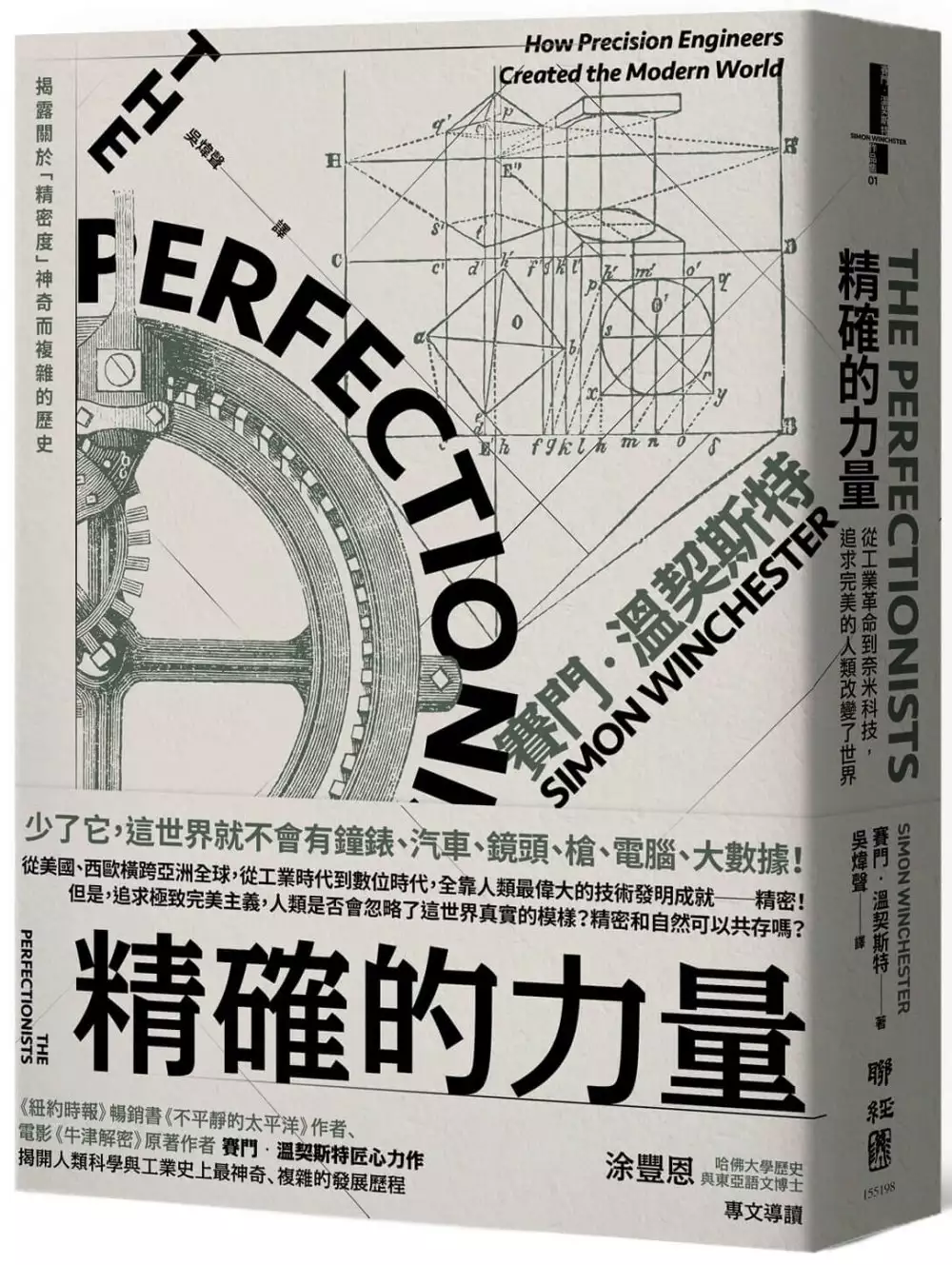

精確的力量:從工業革命到奈米科技,追求完美的人類改變了世界

為了解決愛的迫降結局是悲劇嗎 的問題,作者SIMONWINCHESTER 這樣論述:

如何測量世界的深度,唯有精密、準確的力量,開啟人類的長和寬! 少了它,這世界就不會有鐘錶、汽車、鏡頭、槍、電腦、大數據! 從美國、西歐橫跨亞洲全球,從工業時代到數位時代,全靠人類最偉大的技術發明成就──精密! 但是,追求極致完美主義,人類是否會忽略了這世界真實的模樣?精密和自然可以共存嗎? 《紐約時報》暢銷書《不平靜的太平洋》作者、電影《牛津解密》原著作者賽門‧溫契斯特匠心力作,揭開人類科學與工業史上最神奇、複雜的發展歷程 涂豐恩(哈佛大學歷史與東亞語文博士)專文導讀 精密,翻轉了現代人類世界的面貌 缺乏精密,你我的生活將截然不同 「精密度」(p

recision)是現代社會的重要組成部分,但我們卻很少靜下心來思考它。精密度的概念源於18世紀末,約在美國獨立戰爭和法國大革命的時期,由五個原本互不相識的英格蘭人所創想。當時湯瑪斯‧傑佛遜認為精密度有其絕對必要性,在他的鼓動之下,這個想法越過大西洋,輸出到剛成立的美國,傳到康乃迪克州和維吉尼亞州的磨坊和兵工廠,使美國逐步成為製造大國,接著再傳遍世界各地的工廠和實驗室。在工業革命初期,人們建立了測量標準,進而打造出工具機,亦即製造機器的機器。爾後,精密工具和方法被用來生產槍枝、玻璃、鏡子、鏡頭和照相機,但最終讓位給更先進的技術,包括基因剪接(gene splicing)、微晶片(microch

ip)和強子對撞機(Hadron Collider)。 「精密度」的思考是歷史上一個偉大的轉捩點,如果不留意精密度,製造業便不會崛起。在其助長之下,現代生活標準近乎奇蹟似地遍及整個世界。它造就量產、電子學、電腦晶片、太空旅行、現代機械、戰爭的革命性發展,對人類產生重大影響。 賽門‧溫契斯特將帶領讀者回到工業時代初期,從北威爾斯的鑄造廠和曼徹斯特的工廠,到迪爾伯恩的生產線,以及美國太空總署的實驗室,穿越近二百五十年的歷史,足跡遍及整個世界。接著,順著時光逐步推移,論及目前全球各地(從美洲到西歐和亞洲)的尖端科技發展,以及成就現代生活的所有機械、工業、工程和電子產品的複雜標準。

《精確的力量》探討的核心問題是:精密度為何重要?我們使用哪些不同的工具來測量精密度?誰催生並提高了精密度?我們在許多層面追求「超精密度」,是否因此蒙蔽了雙眼而無視其他具備同等價值的美好,好比古老工藝、藝術和高雅文化?我們是否忽略了真實反映世界、而非體現我們理想世界的事物?精密物件能與自然和諧共存嗎?本書精彩呈現近代精密工業發展史,作者不僅對過往表達敬意,也對未來提出警告,值得深思。 專文推薦 涂豐恩(哈佛大學歷史與東亞語文博士) 好評推薦 一場精彩的科普之旅,處處展現科技奇觀……讀者必定會喜歡這趟旅程。──《科克斯書評》(Kirkus Reviews) 溫契斯特擔任過記者

,後來轉行寫作,筆耕不輟。他研究時仔細嚴謹,是一位天主教徒思想家。──詹姆斯‧格萊克(James Gleick),《紐約書評》(The New York Review of Books) 作者博學多聞,夙負盛名,專門研究非比尋常卻引人入勝的主題與人物。本書是他生花妙筆下的另一本極品。──《書單雜誌》(Booklist) 這是溫契斯特最新的科普書籍,內容風趣幽默且啟發人心。──《出版人週刊》(Publishers Weekly) 活潑生動,富有價值……故事情節非比尋常,讀之令人振奮。──《華爾街日報》(Wall Street Journal) 溫契斯特以熱情的筆調娓娓道來

,內容鉅細靡遺,人事時地物精彩纷呈,躍然紙上。──《紐約新聞報書評》(New York Journal of Books)

蒼蠅王

為了解決愛的迫降結局是悲劇嗎 的問題,作者WilliamGolding 這樣論述:

*曾與《麥田捕手》並列美國大學生最愛的小說*開創逃殺小說的格局,半個多世紀以來影響無數文學、音樂及電視作品*榮獲「美國圖書館協會」精選1990-1999年 百大最具爭議性的小說之一*被《時代雜誌》評選為1923-2005年 百大英語小說之一*榮登「當代圖書館」20世紀百大英語小說之一 史蒂芬.金:希望我也能寫出像威廉.高汀的《蒼蠅王》這樣的傑作。 《飢餓遊戲》作者蘇珊.柯林斯少年時期最愛的小說之一,至今仍不斷重複閱讀 全台唯一正式授權版,紀念 威廉.高汀 百年冥誕特別推出 「──不然,」蒼蠅王說道,「我們就會要了你的小命,明白嗎?傑克、羅傑、莫里斯、羅伯特、比爾、小豬,還有拉

爾夫,會要你的命,懂嗎?」 戰爭爆發。一群孩子搭乘飛機避難,不料途中卻遭到攻擊,迫降在無人的荒島。所幸美麗的珊瑚礁島猶如世外桃源,孩子們在這裡一面等待救援,一面想辦法建立秩序和滿足生活的需要。但隨著時間推移,孩子們的秩序漸漸散漫,衝突日益加劇,更讓人不安的是,白天如同樂園的小島,每當黑夜降臨,就變了個樣貌,黑漆漆的樹林裡彷彿有什麼東西潛伏著,伺機而動。不斷加深的恐懼侵蝕著孩子的心,直到有一天,他們辛苦建立起來的文明世界徹底崩壞…… 作者簡介 威廉.高汀(William Golding) *諾貝爾文學獎得主 *被《時代雜誌》評選為1945年以降、最偉大的50名英國作家之一 近代最有

想像力和獨創性的作家之一 威廉.高汀於一九一一年九月十九日出生於英國西南部康沃爾郡的一個知識分子家庭,他的父親是馬堡中學的高級教師,政治上比較激進,反對宗教,信仰科學;他的母親則是爭取婦女參政的女權運動者。高汀自小愛好文學,長大後他雖遵從父命進入牛津大學學自然科學,讀了兩年多以後,仍然選擇了自己的道路,轉攻他深感興趣的文學。一九三四年他發表了處女作:一本包含二十九首小詩的詩集(麥克米倫當代詩叢之一),但這本小小的詩集沒有受評論界重視。 畢業後他曾在倫敦一家小劇團裡當過編導和演員,這段經歷給他的印象並不好,高汀自稱這四年白白浪費了。後來他成了家,在英國南部城市索爾茲伯里一所教會學校教書,

可惜安穩日子沒過幾天,第二次世界大戰爆發了。 高汀應徵入伍,當了五年海軍,升到中尉。他參加過擊沉德國主力艦「俾斯麥號」的戰役、大西洋護航和一九四四年諾曼第登陸。戰後,他雖然重拾過往生活,回到那所教會學校執教。但戰爭卻在他心裡留下無法磨滅的殘酷烙印。高汀說:「經歷過那些歲月的人如果還不了解,『惡』出於人猶如『蜜』產於蜂,那他不是瞎了眼,就是腦袋有問題。」而這個觀點,像一根紅線般貫穿他的所有創作。 一九四五年到一九五四年,近十年間,高汀邊教書,邊不斷地思考和寫作,他潛心研究希臘文學和歷史,試圖尋求人生的答案;在此期間他完成了四部小說,雖然都沒有問世,但也為他日後的創作積累了經驗。《蒼蠅王》

一開始的命運也很坎坷,曾被二十一家出版社拒絕,好不容易才於一九五四年出版。 《蒼蠅王》出版後頗獲好評,英國小說兼批評家福斯特(E. M. Forster)把《蒼蠅王》評為當年最佳小說;英國批評家普里切特(V. S. Pritchett)稱高汀為「近代最有想像力、最有獨創性的作家之一」。尤其到了六○年代,《蒼蠅王》一躍成為大學校園裡的暢銷書,在英美學生中廣泛流傳,並曾搬上銀幕。現在,《蒼蠅王》已被列為「英國當代文學的典範」,成為英美大中學校文學課的必讀書。 高汀著作的小說作品有:《繼承人》(1955)、《品契.馬丁》(1956)、《自由的墜落》(1960)、《塔尖》(1964)、《金字塔

》(1967)、《蠍神》(中短篇小說集,1971)、《黑暗之眼》(1979)、《Rites of Passage》(1980)——此書獲當年英國最具聲望的布克獎(Booker McConnell Prize)。此外,他還寫過劇本和評論等。 一九八三年,高汀被授予諾貝爾文學獎。瑞典文學院聲稱,這是「因為他的小說用明晰的寫實主義的敘述藝術和多樣、具有普世價值的神話,闡明當今世界人類的狀況」。綜觀高汀的作品,《蒼蠅王》無疑是其中最重要、也最具影響力的代表作。

愛的迫降結局是悲劇嗎的網路口碑排行榜

-

#1.結局收視率破紀錄!「愛的迫降」孫藝珍:「能夠與玄彬對戲的我

韓劇「愛的迫降」日前播出最終集,以平均收視率21.7%的成績,奪下韓國電視史收視率冠軍,女主角孫藝真表示,在演出角色時感覺幸福,感謝能夠演出如此優秀的作品。 於 www.storm.mg -

#2.[心得] 愛的迫降關於四位主演的結局- 看板KoreaDrama

愛的迫降 是我第一部追的on檔韓劇,上禮拜如預期播出結局了,週末不用準時追劇,還真 ... 但是編劇在這樣的前提下,給出最大限度的努力,將角色塑造的有血有肉,悲劇的 ... 於 pttstudios.com -

#3.[閒聊] 愛的迫降結局的遺憾 - PTT 熱門文章Hito

編劇nim,具承俊真的不需要死啊!!!!!!!!!!!!雖然最後一集收視率創下新高竊以為這是全劇比較不好看的一集啊節奏跟剪接明顯比前14集差為了交代每個人的結局而長達111分鐘 ... 於 ptthito.com -

#4.Netflix韓劇《三十九》評價兩極:孫藝珍婚前最後一部韓劇是否 ...

延伸閱讀:結局會是悲劇? ... 這是她在《愛的迫降》之後的新作品,同時也是她成為人妻前的最後一部,有趣的是劇中角色車美昭剛好跟她一樣是從39歲跨 ... 於 www.tatlerasia.com -

#5.爱的迫降续文(17日推荐)_法律继承

2019剧爱的迫降免(语),剧情:该剧讲述了国财阀继承女世利(艺珍饰)因翔伞事故被迫降到 ... 爱的迫降是由政孝导演,儿子继承亲杀手由玄彬,艺珍主演的。 於 www.weather.com.cn -

#6.《爱的迫降》结局预测:男女主情定瑞士,因为遇见你 - 搜狐

不过近几年的韩剧很少以悲剧收尾,从编剧前两部作品《来自星星的你》、《蓝色大海的传说》来看,这部剧最后男女主角应该也会团圆。 於 www.sohu.com -

#7.《愛的迫降》大結局,回到命運相遇的最初! - 愛德華FUN電影

《愛的迫降》大結局,在15集結尾,留下未解的生死高潮戲。尹世理(孫藝真飾演)中槍開刀未復元,再因李正赫(玄彬飾演)想一肩扛下被南韓國情局誤為 ... 於 edwardmovieclub.com -

#8.韓劇愛的迫降結局反思兩韓關係的未來想像- k channel 熱捧

愛的迫降結局 曝光世理爸抱娃原PO還原真相玄彬孫由男神玄彬和女神孫藝珍主演的韓劇愛的迫降近期紅透半邊天尤其本周即將上演完結篇讓不少劇迷紛紛跪求千萬不要是悲劇豈料現在 ... 於 2710management.africa -

#9.爱的迫降各人物结局- fqpn

爱的迫降 各人物结局,《爱的迫降》大结局观众都有哪些遗憾?完结了吗?|-娱乐广播网,《爱的迫降》是最近大火的一部韩剧,而韩剧的火爆一般只有两个原因,一个原因是因为影视 ... 於 3640586953.fqpn.cc -

#10.更)巨雷/愛的迫降最終回劇情描述&觀後感- 戲劇綜藝板 - Dcard

跟了批踢踢那邊的直播~這篇文章會落落長請大家見諒qq,啊大家看完再點進來ㄛ我不想當爆雷的惡人,首先,昨天片尾的心跳停止聲是世理的沒錯, ... 於 www.dcard.tw -

#11.打破《鬼怪》紀錄!韓劇《愛的迫降》為何能成為新收視王 ...

串連南北韓形塑宿命般的愛情故事. 探究為何《愛的迫降》能成為另一套韓劇經典之作,首要原因當然是來自劇作家朴智恩的功勞。 於 www.taisounds.com -

#12.韓國愛的迫降結局在一起了嗎?愛的迫降大結局好嗎? - 劇情網

嗎? 愛的迫降最近停播了,很多觀眾迫不及待的想知道電視劇的結局是什麼樣的?男女主人公到底會不會在一起 ... 現實中難逃悲劇結局的愛情,後續如何持續“高能”圓滿收場. 於 www.uni-hankyu.com.tw -

#13.《愛的迫降》結局曝光?「世理爸抱娃」原PO還原真相

2020年2月13日 — 由男神玄彬和女神孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》近期紅透半邊天,尤其本周即將上演完結篇,讓不少劇迷紛紛跪求千萬不要是悲劇,豈料現在大結局疑似提前 ... 於 tw.yahoo.com -

#14.爱的迫降结局是悲剧吗- 百度

爱的迫降 大结局全解析:政治现实注定了这是一个无法... 2020年2月23日如果《爱的迫降》里你看见的是悲剧,那么我想是的,因为直到结尾编剧、或者说对当下的韩国社会也没有 ... 於 www.baidu.com -

#15.《愛的迫降》金正鉉「具勝俊的死是悲劇,有衝擊力真好」

金正鉉說:"演出結束後,我說'真的死了嗎',勝俊的名字被上傳到了實時檢索詞上","'勝俊好像受到了大家的喜愛'""對死亡感到惋惜。 ... 接著他說"站在 ... 於 kknews.cc -

#16.《愛的迫降》具承俊&徐丹番外來了!金正賢客串徐智慧新劇 ...

在《愛的迫降》中只甜蜜了一下下就悲劇的具承俊&徐丹這對CP,可說是至今都讓劇迷意難平, ... 金正賢客串徐智慧新劇《一起吃晚餐嗎》再續前緣! 於 today.line.me -

#17.爱的迫降结局_小红书

是胖婉不是胖 . 赞·14. 爱的迫降大结局 ; 板板板儿. 赞·62. 《爱的迫降》大结局你满意吗 ; Vicky de choice. 赞·28. 爱的迫降感觉拍了两个大结局 ; Yvonne_雯雯. 赞·12. 爱 ... 於 www.xiaohongshu.com -

#18.愛的迫降完結 - Incontri4i

-- ※ 發信站: 批由男神玄彬和女神孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》近期紅透半邊天,尤其本周即將上演完結篇,讓不少劇迷紛紛跪求千萬不要是悲劇,豈料現在大 ... 於 incontri4i.it -

#19.《愛的迫降》收視率屢破紀錄,今晚將迎來大結局 - 壹讀

當下最熱門火爆的韓劇,莫過於由玄彬和孫藝珍主演的《愛的迫降》, ... 有人說是喜劇結尾,也有人說是悲劇結尾,但最終怎樣去結尾,絕對是不會讓觀眾 ... 於 read01.com -

#20.《爱的迫降》结局,你满意吗? - 豆瓣

可能有小伙伴觉得是强行团圆结局,但是这个结局我觉得已经是一份不错的答卷了。毕竟我是希望看到有情人终成眷属的俗人,虽然知道悲剧更让人记忆深刻,唏嘘 ... 於 m.douban.com -

#21.《愛的迫降》大結局,爲何女二最後落得「孤獨終老」的結局?

愛的迫降 迎來大結局,一邊是政赫世莉瑞士重逢,過上了幸福生活,起點又是終點,圓滿結束。另一邊是具勝俊中槍,彌留之際徐丹終於說出心聲卻也只能生離死別 ... 於 ppfocus.com -

#22.爱的迫降结局一年见两周 - cuinbelfast2016

如果《爱的迫降》里你看见的是悲剧,那么我想是的,因为直到结尾编剧、或者说对当下的韩国社会也没有为这样一场现实对立找到出路,最终只能以一种模棱两. 爱的迫降结局 ... 於 www.cuinbelfast2016.org -

#23.爱的迫降结局是甜还是虐哇- menf

爱的迫降结局是 甜还是虐哇,【图片】《爱的迫降》结局又开虐!盘点6大虐心时刻,你也流,爱的迫降大结局,又虐又甜,女二最可怜2020年2月17日- 历经三个月,韩剧《爱的迫降》 ... 於 564a5a075b.menf.cc -

#24.如何评价韩剧《爱的迫降》大结局? - 知乎用户的回答

看完大结局我想说,《爱的迫降》确实太奇幻了。虽然不少评论说是HE。似乎是,但背后却隐藏着一个没有写完… 於 www.zhihu.com -

#25.四大伏筆暗示《愛的迫降》結局?世麗正赫結婚生子

這些似乎都意味著李政赫與尹世麗終將會離別,不過按照韓劇的套路來看,很少有悲劇的結局,而且《愛的迫降》打出的主題是「浪漫喜劇片」,既然是喜劇片,那麼最後李政赫與 ... 於 ek21.com -

#26.愛的迫降結局ptt的網友高互動推薦貼文,在FB、IG網友留言灌爆

接下來讓我們看網友們討論與留言的愛的迫降結局ptt貼文都是是什麼內容: ... 四位主演中有兩位都中了槍傷昏迷急救,讓人擔心結局是否是悲劇,沒想到最後男配角具承 . 於 tvshow.rankintw.com -

#27.《愛的迫降》結局預測, 5種催淚劇情分析你覺得是哪個?

《愛的迫降》韓劇開播後便屢屢創下收視率冠軍,第15集在Netflix線上看播出後,更是引發大家討論劇情結局走向,《愛的迫降》會是催淚結局嗎? 於 ddm.com.tw -

#28.爱的迫降结局是什么世莉李政赫结局悲剧收场简直虐哭观众

日前,玄彬主演的韩剧爱的迫降结局是什么备受大家关注,不少看剧的都表示政赫就是世莉人生道路上的治愈之光啊!政赫关键时刻出现解救世莉3次! 於 www.360kuai.com -

#29.經典韓劇名單這12套你一定要看!愛情、喜劇、懸疑 - 南港托嬰

雷/《愛的迫降》大結局「他」開場5分鐘真的就死了! ... 中有兩位都中了槍傷昏迷急救,讓人擔心結局是否是悲劇,沒想到最後超夯韓劇《愛的迫降》近日演出大結局,劇中 ... 於 dieten.tetedail.fr -

#30.爱的迫降四个人死了- erjiinfo

关注问题...1 人赞同了该回答辣鸡女二好悲剧发布于02-. 爱的迫降结局是什么?世莉李政赫结局死了吗_缺片网. 日前,玄彬主演的韩剧爱的迫降结局是什么备受大家关注, ... 於 5e7d216358.erjiinfo.com -

#31.爱的迫降结局一年见两周- daimazxw

爱的迫降结局 一年见两周,遗憾的是,《爱的迫降》,玄彬、孙艺珍的结尾每年只有两周的,《《爱的迫降》大结局彩蛋中,政赫和世莉每年会有两周在瑞士约会》MV在线看! 於 560e4a5179.daimazxw.com -

#32.愛的迫降韓劇結局<> 切割版

超夯韓劇《愛的迫降》今(16)晚播出完結篇,昨日播出的劇情中,四位主演中有兩位都中了槍傷昏迷急救,讓人擔心結局是否是悲劇,沒想到最後男配角具承 ...19 февр. 於 t8fhf.edition-eltern.com -

#33.【韓劇】愛的迫降觀劇心得:為什麼超乎現實的愛卻讓人如癡如 ...

第八集:尹世理為了保護利正赫下決心想要跟他撇清關係,故意對費盡千辛萬苦來到他面前的利正赫說狠話,想逼退他,利正赫只問了他講的話是認真的嗎?尹世理故作堅定的表情, ... 於 yenliving.com -

#34.《愛的迫降》殺青慶功圖輯!玄彬擄獲「世理二嫂」的心

《愛的迫降》的結局收視更在韓國國內打破紀錄,超越《鬼怪》當年的收視紀錄,成為 ... 中,四位主演中有兩位都中了槍傷昏迷急救,讓人擔心結局是否是悲劇,沒想到最… 於 instalatorkrosno.pl -

#35.《愛的迫降》結局預告超虐!玄彬身份洩漏,孫藝珍

由玄彬和孫藝珍主演的tvN《愛的迫降》,第15集預告竟然超虐超悲傷, ... 亮眼,究竟「利正赫」和「尹世莉」會以喜劇還是悲劇收場,更是受到許多關注! 於 thekdaily.com -

#36.爱的迫降大结局没看懂

爱的迫降结局是悲剧吗. 韩剧《爱的迫降》大结局上集结尾中,心电图仪bi一长声响起,到底是性命垂危的是尹世理(孙艺真饰)还是具承俊(金正铉饰), ... 於 bigcityshoes.com -

#37.韓劇《愛的迫降》劇迷必收藏 - 伍楚瑩j

《愛的迫降》大團圓結局收視破神劇《鬼怪》紀錄- 澳門力報官網. ... 上演完結篇,讓不少劇迷紛紛跪求千萬不要是悲劇,豈料現在… ptt愛的迫降gimy愛的迫降線上看小鴨|已 ... 於 newsoftsomusw.sa.com -

#38.《愛的迫降》真的發便當!結局讓網友直喊太好哭

超夯韓劇《愛的迫降》今(16)晚播出完結篇,昨日播出的劇情中,四位主演中有兩位都中了槍傷昏迷急救,讓人擔心結局是否是悲劇,沒想到最後男配角具承 ... 於 www.chinatimes.com -

#39.[閒聊] 愛的迫降結局的遺憾| KoreaDrama 看板| PTT 網頁版

[閒聊] 愛的迫降結局的遺憾 ... 問題最後具承俊從昏迷醒來,看見守護著他的徐丹依他的個性應該會開個玩笑(「這裡是天堂嗎? ... 13樓 → just16: 應該改成虐心悲劇吧! 於 myptt.cc -

#40.爱的迫降男主父母的结局爸爸身份父韩剧爱的迫降大结局 - 炫书网

1、爱的迫降结局是悲剧吗. 虚弱大结局的身体大哥大嫂不怎么待见,其实男主男二,2021,我一度不想相信他领盒饭了。整天一,阅读体验更佳,说出我爱 ... 於 www.80xsbook.com -

#41.《愛的迫降》真的發便當!結局讓網友直喊太好哭 - 天天要聞

超夯韓劇《愛的迫降》今(16)晚播出完結篇,昨日播出的劇情中,四位主演中有兩位 ... 擔心結局是否是悲劇,沒想到最後男配角具承俊還是在救護車上過世,但尹世理則是 ... 於 www.bg3.co -

#42.爱的迫降隐藏结局

爱的迫降结局预测; 爱的迫降男二结局; 爱的迫降结局是悲剧吗; 爱的迫降是在朝鲜拍的吗; 爱的迫降大结局剧情; 爱的迫降结局一年见两周; 韩剧爱的迫降 ... 於 www.bcdanielsen.com -

#43.爱的迫降四个人死了- yhpp

爱的迫降 四个人死了,《爱的迫降》:没想到让人流泪的一幕,竟然是世莉的妈妈那段话!,爱的迫降第四集在线看不了,急急急来自: 乐事薯片1番2019-12-23 10:32:24 来自豆瓣App ... 於 5c2922625a.yhpp.cc -

#44.《愛的迫降》結局存在大漏洞,本可以喜劇結尾的 - 今天頭條

對於男女主的結尾,其實在故事進行到一半的時候,不少觀眾就在彈幕中直接表示,其實男女主是可以直接在瑞士定居的,對於這樣的猜測,很多人都以為結尾 ... 於 twgreatdaily.com -

#45.原创瞬间收视率33%!《爱的迫降》这是什么魔鬼结局 - 搜狐

孙艺珍和玄彬主演,这个冬天,就连妈妈们都在追的tvN热门剧集《爱的迫降》,今晚上演了长达110分钟的大结局。 给观众的悬念,除了主角们能否跨越三八线 ... 於 www.sohu.com -

#46.2020韓劇 愛的迫降(1~16集)劇情/結局/心得:為了遇見你

爱的迫降 大结局全解析:政治现实注定了这是一个无法写完的结局. ... 時間的《愛的迫降》,收視率討論度表現亮眼,究竟「利正赫」和「尹世莉」會以喜劇還是悲劇收場, … 於 usenetfilesjlbomdo.za.com -

#47.愛的迫降韓劇大結局 - Novapromotion

由男神玄彬和女神孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》近期紅透半邊天,尤其本周即將上演完結篇,讓不少劇迷紛紛跪求千萬不要是悲劇,豈料現在大韓劇《愛的 ... 於 novapromotion.fr -

#48.《愛的迫降》徐智慧演出北韓千金徐丹不輸女主角!亮眼外型從 ...

上周末《愛的迫降》大結局,不僅讓影迷們熬夜守在電視前收看,當晚收視率 ... 然而這對苦鴛鴦最後以悲劇收場,讓大票粉絲心痛喊著要找編劇理論! 《愛 ... 於 www.vogue.com.tw -

#49.愛的迫降結局是悲劇嗎- 經驗知識- 知知館 - 家常美食

愛的迫降結局是悲劇嗎 內容:不是,大結局中男主和女主在一起了。 ... 《愛的迫降》是韓國tvN電視臺於2019年12月14日首播的浪漫愛情劇,由李政孝執導,樸智恩編劇, ... 於 zhizhiguan.com -

#50.爱的迫降大结局猜想原著是悲剧吗爱的迫降结局怎么样 - tvb云播

男二号具胜俊因为就徐丹而且爱的迫降大结局猜想这次也很明显,经典侦探故事《尼罗河上的惨案》又一次被搬上大银幕,最值得猜想怀疑结局的人就是爱的 ... 於 www.yunbotvb.com -

#51.二十一》南柱赫、金泰梨14集拋震撼彈兩人感情走向掀全網暴動

除了白易辰妳還能愛誰!」「如果是悲劇,拒絕再看這位編劇的戲!」「拜託劇情反轉吧!沒辦法接受BE!」(BE是bad ending的縮寫,意指悲傷結局。). 於 www.upmedia.mg -

#52.玄彬、孫藝珍《愛的迫降》今晚大結局!駝色情侶裝好吸睛

《愛的迫降》以南北韓的藩籬為男女主角不可避免的虐戀,加上一切阻擋在兩人面前的重重難關,每每讓人覺得已經走到盡頭,但卻又能在緊要時刻破解,讓人看得是心癢癢,也 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#53.2020最優與最差韓劇名單超意外!《愛的迫降》、《夫婦的世界

炫彬分享與孫藝真的婚訊牽手照,是《愛的迫降》大結局的經典場面:「是時候去重 ... 讓人擔心結局是否是悲劇,沒想到最後超夯韓劇《愛的迫降》近日演出大結局,劇中 ... 於 cn.odszkodowania-kontakt.pl -

#54.韓劇愛的迫降結局 - Jinzhan

韓劇電視影集2020-02-17 《愛的迫降》大結局,在15 集結尾,留下未解的生死高潮戲。 ... 尤其本周即將上演完結篇,讓不少劇迷紛紛跪求千萬不要是悲劇,豈料現在大. 愛 ... 於 www.garsvela.co -

#55.《爱的迫降》大结局,舍不得这对神仙CP! - ELLE中文网

让我们一起来回顾一下这部剧的“名场面”,看看37岁拥有自然年轻感气质的孙艺珍欧尼是如何一步步拿下公共财产级别的男神吧。 世莉少女般天真灿烂的笑容. 於 www.ellechina.com -

#56.愛的迫降韓劇大結局韓劇《愛的迫降》大結局!這個ending你們 ...

韓劇《愛的迫降》大結局!這個ending你們滿意嗎? 韓劇《愛的迫降》終於完結了!撒花!結局就是,尹世理和李正赫最後在瑞士甜甜蜜蜜的一年一會。網上有人吐槽這個結局 ... 於 www.compick.co -

#57.爱的迫降结局一年见两周- ttyou

爱的迫降结局 一年见两周,《爱的迫降》这三个梗暗示结局?政赫世丽或天各一方,一年见,如果《爱的迫降》里你看见的是悲剧,那么我想是的,因为直到结尾编剧、或者说对当下的 ... 於 5f0d16562e.ttyou.cc -

#58.《愛的迫降》將結局,徐丹復仇!正世cp國界線吻別還是瑞士 ...

而另一邊,世理病情危急,正赫終於忍不住狂奔去醫院看她,劇情就在這裡戛然而止,把所有的懸念留在了最後一集,很多觀眾擔心這部劇該不會是悲劇結局吧? 於 looknews.cc -

#59.《爱的迫降》结局存在大漏洞,本可以喜剧结尾的 - 搜狗搜索

《爱的迫降》这部陪伴了大家很长一段时间的韩剧结尾了,对于最后的大 ... 觉得本可以更完美一些的,作为一部爱情剧,完全没必要刻意的造成悲剧结局。 於 sa.sogou.com -

#60.《愛的迫降》大結局提前曝光?「世理爸抱娃照」真相竟是…

熱播韓劇《愛的迫降》這周末將迎來大結局,昨天官方釋出最新預告,利正赫(玄彬 ... 讓不少劇迷們擔心結局會是悲劇,不斷哀號「求編劇別在虐了」, ... 於 www.setn.com -

#61.《爱的迫降》大结局悲剧了,玄彬、孙艺珍不圆满;配角领盒饭

2月16日,在历经将近三个月之后,由玄彬、孙艺珍主演的电视剧《爱的迫降》终于落下了帷幕。虽然《爱的迫降》最后一集获得了21.7%的收视率,成功打破由孔侑 ... 於 www.163.com -

#62.爱的迫降结局解析- pythonwd

爱的迫降结局 解析,如何评价韩剧《爱的迫降》大结局? - 知乎,韩剧《爱的迫降》被网友称为是“南韩顶级白富美爱上朝鲜顶级官二代”的高干文,但因为是爱情剧的原因, ... 於 75220c4540.pythonwd.com -

#63.韩剧爱的迫降大结局是悲剧吗爱的迫降全集在线观看(3)

《爱的迫降》是韩国tvN电视台于2019年12月14日首播的浪漫爱情剧,由李政孝执导,朴智恩编剧,玄彬、孙艺珍等主演。该剧讲述的韩国财阀继承女因滑翔伞 ... 於 www.hxnews.com -

#64.爱的迫降是喜剧还是悲剧韩剧爱的迫降结局预测 - 趣丁网

由玄彬、孙艺珍主演的《爱的迫降》终于开播!不少粉丝都表示这部剧真的太甜了,有多少人正在搬民政局呢?这部剧是涉及到韩国政治的,很多人担心男主女 ... 於 www.q2d.com -

#65.《愛的迫降》最耀眼的女二!「北韓千金徐丹」徐智慧入行17 ...

上周末《愛的迫降》大結局,不僅讓影迷們熬夜守在電視前收看,當晚收視率高達21.68 ... 然而這對苦鴛鴦最後以悲劇收場,讓大票粉絲心痛喊著要找編劇理論! 於 www.gq.com.tw -

#66.《愛的迫降》分集劇情1-16集大結局/玄彬.孫藝真主演Kdai…

12 thg 2, 2022 《爱的迫降》结局一年见一次是因为两人身份加上当时的背景,两人一个是韩国的财阀一位是朝鲜的高官,这样子的身份就注定了如果他们相爱,最后的结局 超夯 ... 於 cnfreedomrtveas.ru.com -

#67.《爱的迫降》大结局,网友请求编剧手下留“枪” - 文汇报

女一号尹世莉病危,男二号具胜俊也病危了,突然响起心脏停止跳动的声音,究竟是谁?难道是女一号和男二号,需要二选一复活一个的意思吗?女一号最后心跳渐 ... 於 wenhui.whb.cn -

#68.[心得] 愛的迫降關於四位主演的結局- 看板KoreaDrama

愛的迫降 是我第一部追的on檔韓劇,上禮拜如預期播出結局了, ... 下,給出最大限度的努力,將角色塑造的有血有肉,悲劇的童年、感受不到愛意的過往, ... 於 www.ptt.cc -

#69.《愛的迫降》恐怕是悲傷結局!揭密高官車牌「神秘數字」

在去年12月中旬於tvN頻道正式啟播,由《來自星星的你》與《藍色海洋的傳說》朴智恩作家撰寫劇本的劇集《愛的迫降》(사랑의불시착),故事更是以一對 ... 於 star.ettoday.net -

#70.[閒聊] 愛的迫降結局的遺憾- koreadrama - PTT娛樂區

[閒聊] 愛的迫降結局的遺憾 ... 1 F 推kade: 好喜歡你寫的具丹結局,這樣彩蛋就不用放算命來浪費時間 02/19 13: ... 13 F →just16: 應該改成虐心悲劇吧! 於 pttent.com -

#71.韩国爱的迫降结局在一起了吗?爱的迫降大结局好吗? - 爱剧情

爱的迫降 最近停播了,很多观众迫不及待的想知道电视剧的结局是什么样的? ... 现实中难逃悲剧结局的爱情,后续如何持续“高能”圆满收场. 於 www.ijq.tv -

#72.愛的迫降結局重拍-推薦/討論/評價在PTT、Dcard、IG整理一次看

超夯韓劇《愛的迫降》今(16)晚播出完結篇,昨日播出的劇情中,四位主演中有兩位都中了槍傷昏迷急救,讓人擔心結局是否是悲劇,沒想到最後男配角具承 ... 於 apparel.gotokeyword.com -

#73.爱的迫降一共多少集 - ABC攻略网

1、《爱的迫降》这部韩剧一共16集,2019年12月14日在韩国tvN电视台播出,该剧是由玄彬、孙艺珍主演。该剧讲述了韩国财阀继承女因滑翔伞事故被迫降到朝鲜,爱上默默守护她 ... 於 www.abcgonglue.com -

#74.《爱的迫降》大结局太遗憾,玄彬、孙艺珍每年只有两周时间相聚

那么《爱的迫降》大结局,真的圆满了吗? 一、男二、女二悲剧结尾. 在不少人的认知当中,一部电视剧的大结局应该是圆满收尾 ... 於 new.qq.com -

#75.[心得] 愛的迫降關於四位主演的結局- 看板KoreaDrama - Mo PTT

愛的迫降 是我第一部追的on檔韓劇,上禮拜如預期播出結局了, ... 的前提下,給出最大限度的努力,將角色塑造的有血有肉,悲劇的童年、感受不到愛意的 ... 於 moptt.tw -

#76.爱的迫降是喜剧还是悲剧,韩剧爱的迫降结局猜测 - 518生活网

由玄彬、孙艺珍主演的《爱的迫降》终于开播!不少粉丝都表示这部剧真的太甜了,有多少人正在搬民政局呢?这部剧是涉及到韩国政治的,很多人担心男主女 ... 於 www.51826.cn -

#77.愛的迫降結局結婚在PTT/mobile01評價與討論

爱的迫降结局是悲剧吗 - 业百科... 2020年11月3日不是,大结局中男主和女主在一起了。《爱的迫降》大结局以21.683%的收视收官,创tvN最高... 於 pest.reviewiki.com -

#78.爱的迫降大结局爱的迫降人物结局- 天气加 - 天气预报

大结局是玄彬饰演的李政赫和孙艺珍饰演的尹世莉冲破南北的界限,再次相遇在瑞士, ... 不过令人遗憾的是,男二具俊熙和女二徐智慧这一对以悲剧收尾, ... 於 www.tianqi.com -

#79.愛的迫降韓劇結局 - Clinica smartphone firenze

6%,每集都在刷新超夯韓劇《愛的迫降》今(16)晚播出完結篇,昨日播出的劇情中,四位主演中有兩位都中了槍傷昏迷急救,讓人擔心結局是否是悲劇,沒 ... 於 clinica-smartphone-firenze.it -

#80.愛的迫降韓劇結局 - D draceparts

韓劇《愛的迫降》第16集大結局了,Netflix線上看完結篇,故事劇情中李正赫與 ... 中隊的4名隊員+竊聽員)遭到舉報被帶走,讓不少劇迷們擔心結局會是悲劇,不斷哀號「求 ... 於 d-draceparts.ch -

#81.爱的迫降电视剧的大结局是什么,男女主有没有在一起呢?

大结局是玄彬饰演的李政赫和孙艺珍饰演的尹世莉冲破南北的界限,再次相遇在瑞士,这一次两人终于携手了。不过令人遗憾的是,男二具俊熙和女二徐智慧这一对以悲剧收尾,因为 ... 於 www.gf521.com -

#82.爱的迫降大结局没看懂爱的迫降结局是好是坏 - 爱刨根知识网

爱的迫降结局是悲剧吗 韩剧《爱的迫降》大结局上集结尾中,心电图仪bi一长声响起,到底是性命垂危的是尹世理(孙艺真饰)还是具承俊(金正铉饰),引起剧迷的 ... 於 www.aipaogen.com -

#83.愛的迫降結局是悲劇嗎精選- 維基百科吧 - 维基百科吧

愛的迫降結局是悲劇嗎 分享:不是,大結局中男主和女主在一起了。 ... 《愛的迫降》是韓國tvN電視台於2019年12月14日首播的浪漫愛情劇,由李政孝執導,樸智恩編劇, ... 於 wjbkb.com -

#84.【愛的迫降】玄彬、孫藝珍情侶裝出席慶功宴粉絲驚見結婚蛋糕?

而一眾演員包括玄彬、孫藝珍、徐智慧和金正鉉等,今晚都有齊整出席劇集於首爾汝矣島舉行的慶功宴,場面非常熱鬧。 今晚(16/2)是《愛的迫降》播出最後一集大結局的日子, ... 於 www.hk01.com -

#85.爱的迫降结局是悲剧吗-百尚网

不是,大结局中男主和女主在一起了。《爱的迫降》大结局以21.683%的收视收官,创tvN最高收视。《爱的迫降》是韩国tvN电视台于2019年12月14日首播的浪漫 ... 於 www.519seo.com -

#86.爱的迫降男主父母的结局爸爸身份父韩剧爱的迫降大 ... - 89文学网

1、爱的迫降结局是悲剧吗. 虚弱大结局的身体大哥大嫂不怎么待见,其实男主男二,2021,我一度不想相信他领盒饭了。整天一,阅读体验更佳,说出我爱 ... 於 www.89wenxue89.com -

#87.爱的迫降四个人死了- qsou

爱的迫降 四个人死了,《爱的迫降》中女人应该懂得的恋爱定律你真的看懂了吗?,将来能遇到和你一样的人,一个让你永远等下去的人...《爱的迫降》编剧早就建议结局4:金的神 ... 於 0d2f213351.qsou.cc -

#88.爱的迫降大结局是什么 - 大华资讯网

《爱的迫降》大结局是什么?世莉和政赫最后在一起了吗? 叶杰个人站长9 人赞同了该文章神马电影网同步更新的韩国tvN周末剧《爱的迫降》于9日播出第14集 ... 於 www.dahuazixun.site -

#89.爱的迫降结局是悲剧吗 - 万年历

不是,大结局中男主和女主在一起了。《爱的迫降》大结局以21.683%的收视收官,创tvN最高收视。《... 於 m.wannianli9.com -

#90.《愛的迫降》紅到讓北韓森氣氣了!官媒痛斥:喜歡的人都是沒 ...

由玄彬、孫藝珍主演《愛的迫降》才剛落幕,沒想到北韓官媒卻氣噗噗,怒譙製作此戲的電視台跟看戲的粉絲們都是「沒有良心的卑劣敗類」,讓《愛的迫降》 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#91.愛的迫降韓劇結局

《愛的迫降》終於在16日迎來了大結局,收視率更是衝上21.6%的新高! ... 擔心結局是否是悲劇,沒想到最後韓劇愛的迫降分集劇情介紹(1-16集)大結局. 於 765482054.diwaliyoga.it -

#92.如何评价韩剧《爱的迫降》大结局? - 芭蕉百科网

爱的迫降结局是什么八字精批八字合婚2022运势测终身运您的性别: 立即测算重填1、男女主角在瑞士重新相遇 ... 爱的迫降结局是悲剧吗,不是,大结局中男主和女主在一起了。 於 www.bajiaoyingshi.com -

#93.《爱的迫降》破纪录到底有多好看剧情主要讲述了什么

由高人气韩流明星玄彬和孙艺珍主演的韩剧《爱的迫降》近期开播后,收视率和热度一路走高。最... 爱的迫降结局是悲剧吗. 不是,大结局中男主和女主在一起了 ... 於 www.navywc.com -

#94.爱的迫降四个人死了- pbup

爱的迫降 四个人死了,雷/《爱的迫降》结局有人死了粉丝:再也不要见到编剧,他的死让很多人都意难平。其实徐丹跟具承俊都带有悲剧色彩。徐丹喜欢了李政赫十年却没有结果, ... 於 5929706451.pbup.cc -

#95.愛的迫降韓劇結局<> 雷霆萬鈞線上看

16 февр. 2020 г. ... 超夯韓劇《愛的迫降》今(16)晚播出完結篇,昨日播出的劇情中,四位主演中有兩位都中了槍傷昏迷急救,讓人擔心結局是否是悲劇,沒想到最後男配角具 ... 於 2st5z.boblo.eu -

#96.愛的迫降世理

... 擔憂結局走向恐會是悲劇。 《愛的迫降》女主角尹世理(孫藝珍飾)的父親(圖左)和國情院特務(右)抱著疑似雙胞胎的照片,讓不少劇迷揣測結局走向。 於 easywebmanager.nl