愛爾達綜合台節目表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 猿始 我們為什麼會有人性與個性?鬥爭、從眾、好色、馴化,一場關於人類本能的終極探索 和MatthewHutson的 人生不能沒有的7個非理性思考:荒唐想法真健康 人類天生迷信如何幫助你我輕鬆過日子?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站第四台節目表查詢 - Fisioeste也說明:第1季, 第5集查詢其他201 愛爾達體育2台: 尚無節目表資訊: 06:00: 202 愛爾 ... 中天新聞; 中天綜合台ch36 頻道資訊表; 新彰歡樂台節目表; 新彰生活台 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和大寫出版所出版 。

國立暨南國際大學 公共行政與政策學系 柯于璋所指導 潘怡婷的 政策行銷策略之研究──以2018臺中世界花卉博覽會為例 (2020),提出愛爾達綜合台節目表關鍵因素是什麼,來自於2018臺中花博、在地化意象、石虎保育、政策行銷。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院博士班 孫秀蕙所指導 周瑄的 中國改革開放後的電視節目符號研究 —以1983-2018 年央視春晚小品為例 (2020),提出因為有 改革開放、央視春晚、喜劇小品、符號學、意識形態的重點而找出了 愛爾達綜合台節目表的解答。

最後網站愛爾達節目表 - 商業貼文懶人包則補充:節目表 。 愛爾達ELTA TV 頻道精彩賽事直播不間斷,國內外熱門運動LIVE,NBA籃球、MLB棒球、中華職棒、BWF羽球、歐冠、歐霸足球、WTT桌球。

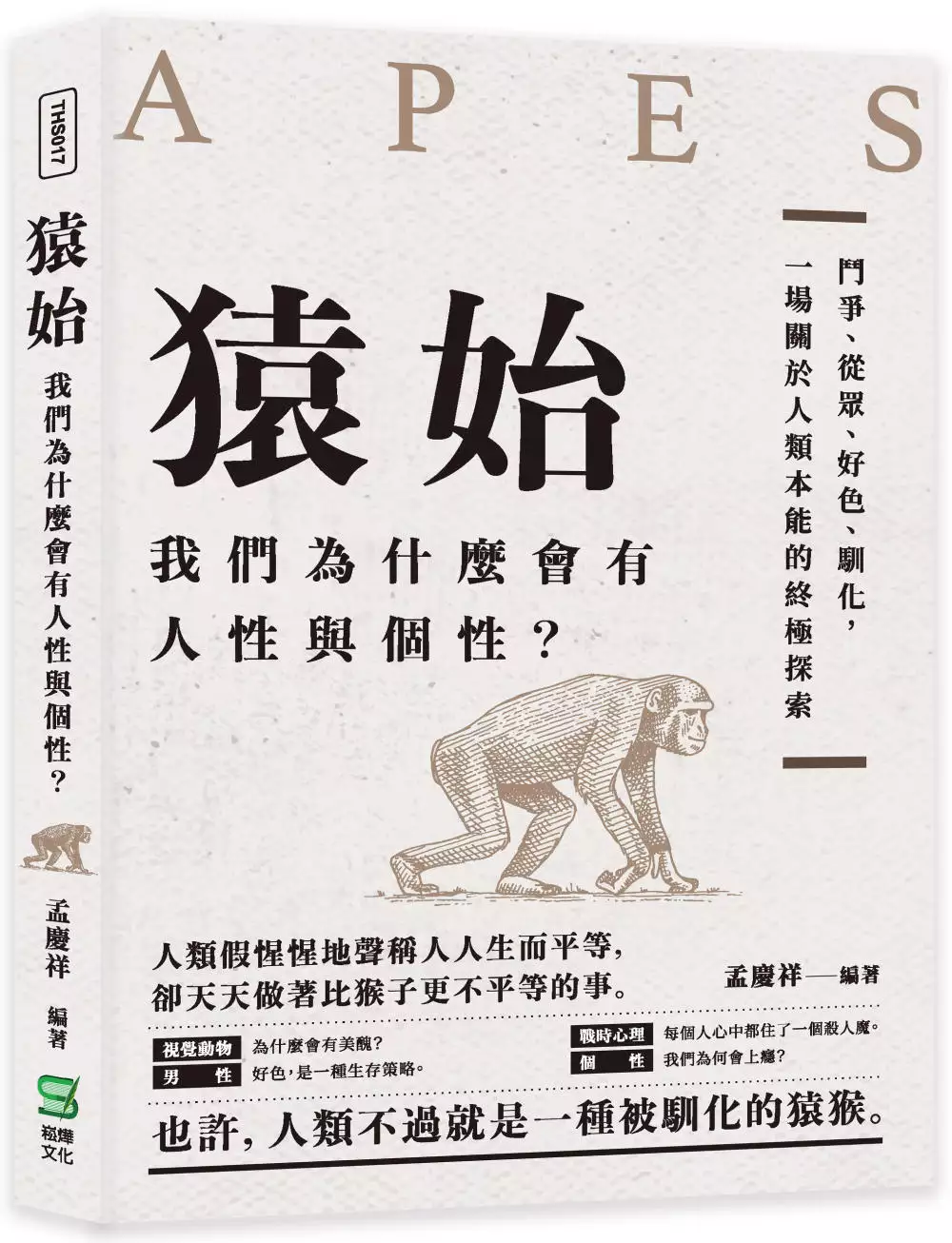

猿始 我們為什麼會有人性與個性?鬥爭、從眾、好色、馴化,一場關於人類本能的終極探索

為了解決愛爾達綜合台節目表 的問題,作者 這樣論述:

「馴獸師知道馴猴最恰當的時機是什麼時候, 卻不明白自己也是一種猴子。」 ▪為什麼兒童更合適學習外語? ▪為什麼全世界的性產業絕大多數都是為男性服務? ▪為什麼各種文化背景下的婚配都有相似的選擇標準? ▪為什麼婆媳容易不合? ▪學習和認知最主要的規律是什麼? 本書講述一則古老的故事, 帶領讀者一窺被剝掉文化外殼後的人類, 究竟是什麼樣子? ▍感官──食色,性也 為什麼爆出豔照有那麼大的影響力? 為什麼網路上的成人影音長盛不衰? 從生物的角度來說,女人喜歡打扮自己,與雌孔雀喜歡雄孔雀的羽毛原理是相同的。試想,如果羽毛像衣服一樣,不是長在

身上,而是可獲得的,那麼會是雌性還是雄性孔雀有更好看的羽毛? 調查表明,不僅男人喜歡美女,女人也喜歡美女,只是前者的出發點是性,後者則是為了美。 ▍視覺動物──為什麼會有美醜? 我們對容貌美醜標準的形成,可能來源於趨同的穩定性選擇。 我們可以想像在演化過程中,起初大家對美的標準相當離散,你覺得美,我可能覺得很醜陋;但隨著戰爭、瘟疫的流行,人種基因被鎖定於一個狹窄的頻段上,於是漸漸形成了近似標準 ─這種解釋的一個有利的證據,就是人口雖多,可是基因的差異性卻相當小。 ▍認知──人類差強人意的記憶力 人類雖然對視覺刺激反應很大,對圖像的記憶能力卻很平常,甚至弱於大猩猩

。 因為人類祖先不是遷徙動物,他們只需要對圖像感興趣,而非長久記憶它;而再我們發明了複雜的語言之後,人類對圖像的記憶能力就更加衰退。 ▍戰時心理──每個人心中都住了一個殺人魔 美國社會心理學家Stanley Milgram,在1979年的一場訪談節目表示:「如果在美國建立像納粹那樣的死亡集中營體系,我們會發現,在美國任何一個中等規模的城鎮,都能找到足夠的納粹黨員。 」 戰時心理深埋於人性之中,但這種心理並非只在戰爭發生時才顯露崢嶸。在日常行為模式中,只要群體被動員、被傳染均會表現出戰爭心理狀態,盲從、亢奮、輕信、極端化、情緒化、非理性行為便會蜂擁而出。一場激烈的足球比賽、一場

明星的演唱會、一場煽情的演講,甚至一場產品發布會,都可以啟動人們的戰爭心理特徵。 ▍男性──好色是一種生存策略 達爾文就發現:無論是家畜還是野生動物,雄性通常性慾比雌性更旺盛。因為雄性的生殖代價小,一般情況下交配得越多,留下的後代就越多── 所以雄性首先要有較強的性慾。 性交雖然是很簡單的運動,但因為競爭的存在,產生了複雜多變的形式。各種動物不同的習性和體貌特徵,有很大的一部分就是性策略競爭的優勝者選擇的結果。 ▍個性──我們為何會上癮 人類很難像挑選動物一樣,只讓某些特質的人繁殖,而讓另外一些人不許生育。但在出任社會角色時卻總是在挑選,不管是升學考試還是職務競爭,實際

上都是一種選拔方式。按 而上癮就是一種有利的演化機制,任何事情皆有癮的影子,一個勤快的人長期不勞動會變得懶惰,一個懶漢也會因為勞動變得勤快,一個特立獨行的人被迫拍馬屁,也可能塑造成一個馬屁精。 【精彩摘錄】 ▪智力靠成員之間爭名奪利得以演化,這是人類不願意接受的事實。 ▪從稻盛和夫的阿米巴管理到海底撈的實踐,都證實了發揮人的主觀能動性,讓勞動者個體為了總體的利益努力奮鬥是可能的。 ▪人類假惺惺地聲稱人人生而平等,卻在天天做著比猴子更不平等的事。 ▪社會能夠讓那些被賦予較低社會地位的人接受、並相信自己的地位,這是社會最大的成功——同時也是社會最大的失敗。 ▪如果你殺

死了一個惡魔,你就可以高枕無憂了,因為沒有那麼多的惡魔;但是如果艾希曼是個普通人,那麼這似乎就非常危險。 ▪「近前動力」是生物演化的必然途徑,如果讓動物去「想」活著以及生育後代的意義才去覓食或者交配,猴年馬月都難以演化成功。 ▪男人花心時,女人損失的是對後代撫養利益;但女人紅杏出牆時,男人損害的則是基因利益。

政策行銷策略之研究──以2018臺中世界花卉博覽會為例

為了解決愛爾達綜合台節目表 的問題,作者潘怡婷 這樣論述:

2018台中世界花卉博覽會,為臺中市政府所爭取的大型國際展覽活動。然而,市府該如何在政治、經濟與社會三個層面的外在環境影響下行銷臺中花博。同時,又該如何透過臺中花博的活動,呈現出在地化意象,進而提振台中當地的產業等。地方政府透過大型活動發展地方,皆值得深入探討與關注的。 本篇論文採取質性研究方法,研究設計主要為「個案研究法」,在彙集資料之層面便以「文獻分析法」作為本研究基礎,結合深度訪談彙整本研究主題之資料。並透過理論之文獻回顧與個案中政策行銷策略組合之理解,參考並修改政策行銷模式理論與政策行銷策略組合,以建構出本研究架構,本研究脈絡主要分析臺中花博在政治、經濟與社會三個不同構

面要素的個案內外環境,檢視臺中花博所採取的策略組合達成預設的政策行銷目標與否。最後,針對臺中花博之行銷策略進行檢討。因此,本研究以相關之利害關係人為訪談對象,進一步透過「深度訪談法」檢驗臺中花博個案行銷之目標成效。 縱觀研究結果主要為:一、使用環保建材興建場館;二、活動中,呈現世界各地的在地化意象;三、國外遊客入園人數不高;四、推動二日與三日票價優惠,使遊客留宿台中;五、縣市周的措施優惠,吸引外縣市遊客入園;六、運用多個當紅網路平台,傳遞活動最新的訊息;七、增加行政部門舉辦大型活動的經驗。 根據上述發現,本研究提出左述三項建議:第一、活動主題結合在地意象,呈現城市的在地特色;第二、

政府也可以善用夥伴關係,像是招募志工,以及當地社區產業發展協會,由三方共同協辦活動,以增強行銷的力量;第三,政府部門除了可以利用有限資源,即運用網路途徑,發佈活動相關之即時資訊等。是故,本研究期許透過分析臺中花博政策行銷之個案,進而從中發現問題與目標成效,提供政府部門日後在舉辦相關大型活動之具體建議。

人生不能沒有的7個非理性思考:荒唐想法真健康 人類天生迷信如何幫助你我輕鬆過日子?

為了解決愛爾達綜合台節目表 的問題,作者MatthewHutson 這樣論述:

商業周刊第1357期書摘推薦 ─瘋狂討論的非文學話題大作─ 《BBC Focus》雜誌 五星評薦 「年度最好的四本非文學類書之一。」《Discover雜誌》 「以心理學研究結合了令人注目的趣聞……」《美國科學人》雜誌 你可能已經知道:不理性是人的天性;但你可能不知道,有時候讓理性缺席是我們生存的重要憑藉。 你我有些天生的想法並不是因為我們「缺乏智識」,而是我們不願意用完全科學的角度過活! 數十則驚人的認知心理學實驗報告 + 全球各地人類聚落的奇思怪想=最重要的生存適應答案,是保持一點愚昧。 在這個事事講求證據的年代,神秘的力量常會被認為是迷信, 但唯

有「非理性」,才能幫助我們在一團混亂的人生中過下去。 而這也是本書的重要主題──魔力思考(Magical Thinking)。 我們堅信走了以後必有「那個世界」,著迷「幸運小物」比實力更重要,認定「世界萬事」皆有個幕後主謀, 就連愛因斯坦都要說:「有兩種過日子的方法,一種是當這世上沒有奇蹟,另一種是彷彿世間的一切都是奇蹟。」 為什麼迷信總能打敗科學,不理性心理的女巫到底怎麼統治了我們? ※人性中7種最不可理喻的「魔力思考」,它們將以類似下列七種情境出現: 1)「東西」會有某種力量(就像某些人不愛洗某件衣服) 2)「我們愈想它,就愈容易發生」(就像咀

咒仇家、或是痛擊老闆的照片以洩忿……) 3)要是沒這麼做,我很難交好運!(有些習慣動作/禁忌會帶來好運或厄運,尤其讓職業運動員與漁夫深信不疑) 4)心智能到達理性看不見之處(我們總愛幻想感官極限之外,有個更強大的自己!) 5)死亡不是終點(抗拒死亡的現實,這是人類普遍頭痛多年的主題) 6)狗狗、玩具和很多物體的心聲(他們其實有「人性」,只是在角色扮演) 7)冥冥中,自有定數(這個世間,總有個不露臉的老大吧) 知識系統總是教育著我們:要破除迷信、擁抱科學, 但遇到不好的事情時,我們總是不由自主的想: 「運氣好差」、「註定如此吧」、「星座運勢好準」

, 看見世間他人悲慘的遭遇,我們則會自動為他們產生一種「寄望於未來」的祝福。 不,這背後可是大有問題──風趣幽默的科學寫作才子馬修.赫特森將要在本書告訴我們: 就算自許是「完全無神論」或「絕對懷疑論者」也無法徹底避開人類彷佛天生就有的「魔力思考」。 重點是:我們人類思維追求的常常並非「真實」,而是「適合存活下去的有利想法」! 不管你是否有信仰,認為這個世界一定由「某種上帝或超能力」支配,抑或你是那種能對算命也敬而遠之,或是面臨「不知道的事」時依然可以保持理性思辯的冷靜者; 本書要告訴你,想完全脫離魔力思考的天生假設,幾乎不可能(同時也不健康!)

而這也正是為什麼,人們會妄想去測量「靈魂的重量」, 又會和一堆號稱有「瀕死經驗者」喋喋不休地討論「另一個世界」; 或是為什麼主張「吸引力法則」的暢銷書《秘密》,真的吸引了一堆深信不疑的信徒……。 是的, 如果你自認不太理性,這本書能拯救你, 如果你自忖還算理性,這本書會笑死你, 如果你自稱絕對理性──這本書將打敗你! 要是你曾經幹過以下這類事……, 請不要錯過這本徘徊在科學、健康、生存與哲學之間的「不是教你變聰明」思考書! ◎因為自動販賣機吃了你的硬幣而踹它一腳(明知它不會因疼痛而退你錢) ◎對著自己或他人孩子演出「玩偶故事」(操

弄一個無生命的物體卻覺得有趣溫馨?) ◎摔破或遺失某個東西,致使你覺得「那陣子總是怪怪的」,所以自己也就跟著倒楣(世間真會有威力如此強大的魔法寶物嗎……?) 科學作家向「命運之手」認錯的喜劇式分析 本書原文版出版後,在美國科學閱讀界及宗教篤信者間也引起了相當大的爭議與論戰,有些懷疑論者認為自己屬於完全理性者,因此不認為「非理性」會帶來什麼好處;然而心理學家卻已證實一連串關於「認知的偏差」或是對事實的誤解,卻也解釋了非理性的正向功能。赫特森更是認為,縱使是最堅定的懷疑論者,其實也常在使用非理性思考;只要我們不被非理性思考牽著鼻子走,一定能利用它來成為個人優勢。 事件背

後的「非理性思維」是有意義的,神祕力量能有助於度過困境,這不是自欺欺人,而是天性使然。本書主張,人類進化的目地是在提升生存能力,若某些想法有助於生存,不管它是否理性,我們的腦袋就會相信它,因此,神秘力量對於人類的進化是有好處的──這件事,就算是科學家也得低頭! 名人推薦 「馬修‧哈特森承諾要說服最頑固的懷疑論者和理性主義者,讓大家知道自己也相信魔法,結果他以機智、清晰與嚴謹的科學寫作辦到了!」 ──莎朗‧貝格利,《訓練心智,改變腦子》作者 「眾所矚目、創意十足地綜論「魔力思考」背後的科學,本書透過一連串引人入勝的個人小故事,深深吸引讀者的目光。」 ──布魯斯‧胡德博士,《

超感》、《自我幻覺》作者 「秉持對理性和非理性兩者的尊重和睿智眼光,哈特森揭露了無所不在的迷信和「魔力思考」……」 ──艾倫‧賴特曼,《愛因斯坦之夢》作者 「這是一本你拿起來就不想放下的書。機智又有趣的馬修給了我們一本最棒的書:讓我們能深刻理解人類特有的核心精髓。高度推薦!」 ──歐瑞‧布萊夫曼,《左右決策的迷惑力》與《第一次接觸心理學》合著者 「在這本奇趣又具深度智慧的書中,馬修.赫特森大膽宣稱:全體人類不管能不能接受,全都相信魔法。」 ──保羅‧卜倫,《笛卡爾的Baby》、《快感如何運作》作者 「……綜覽了信仰和非理性的新科學,揭露了人類魔力思考能力的

趣味所在。」 ──達契爾‧柯特納博士,《生而向善:有意義的人生智慧與科學》作者 「這本關於思考的書本身也充滿了魔力,完美混合了驚奇故事、科學新知、力與美、幽默和一些或許令人不快的東西,可說是最佳科學寫作。」 ──強納森‧海特博士,《幸福假說》、《正直心靈》作者

中國改革開放後的電視節目符號研究 —以1983-2018 年央視春晚小品為例

為了解決愛爾達綜合台節目表 的問題,作者周瑄 這樣論述:

中國自1978年開始推行「改革開放」政策,至2018年已經有四十年之久。這一政策對改革開放後出生的,以80後為主的世代產生了重要影響,而在這個過程中,電視媒體發揮了重要作用,它既是改革開放政策的宣傳者和記錄者,自身又隨著改革開放的進程不斷推進改革。在這四十年間,中國電視媒體建構了怎樣的宣傳話語體系,成為本研究的核心關注。本研究以中國改革開放四十年的社會變遷為背景,聚焦於中國電視節目的符號特點,以中央電視台春節聯歡晚會(1983-2018年)的喜劇小品節目為研究對象,剖析央視春晚小品的符號運作原則、話語體系,及其背後的情境脈絡和意識形態運作,並探尋其在三十六年間所發生的變化。本研究借鏡傳播政治

經濟學的相關理論,考量國家與市場的雙重因素,找出影響媒體改革的重要政策、事件和節點,將這一過程劃分為「新舊並存的改革滯後期(1978-1989年)」、「產業化、集團化探索期(1990-2000年)」、「全球化背景下的擴張期(2001-2010年)」、「『做大做強』的文化軟實力輸出期(2011-2018年)」四個階段。這一劃分以「媒體」為中心展開,緊扣本研究的關注點,亦為中國改革開放後的媒體改革過程提供了一個清晰的歷史脈絡。其後,本研究聚焦於大眾文化實踐的文本,考察在政治制度、文化政策等特殊條件下,文本意義的生產,以及不同社會群體間的權力關係與意識形態。央視春晚所演出的182個「喜劇小品」,反映

了中國文化中「族群」、「階層」和「性別」之間的關係。其中涉及「族群」關係的小品,主要反映團結統一的意識和身份認同,數量較少。反映「階層」關係的小品,以貼近日常生活的「小人物」形象為主,表現了不同階層群體間、或同一階層群體內部的互動和矛盾,隨著改革開放的進程,社會階層也發生了流動和更新。反映「性別」關係的小品,絕大多數均呈現了夫妻/男女之間如何化解矛盾、和諧相處。通過對十個代表性小品文本的符號分析,本研究發現,央視春晚在「角色特質」方面,參與演出的演員早期多來自公營事業單位的藝文團體,但隨著文化體制改革,出現越來越多簽約私營企業的演員和團體;而「語言」、「服裝」等一方面塑造角色形象,一方面用以錨

定角色身份和權力關係。在「情節」敘事方面,每個小品都具有相似的結構,符合戲劇結構特點,但較為簡單;每個階段的小品也體現了當時的流行文化元素;「二元對立」是小品中重要的符號運作方式。在「場景」層面,舞台佈景的不斷進步,充分體現了改革開放後在資金、技術、審美、人員專業性等方面的快速發展。本研究分析的十個春晚小品都蘊含著當下政治、政策的影子,具體的意識形態宣傳方式有以下四種:隱含在主題和背景中;隱含在人物身份中;隱含在敘事情節中;隱藏在對話和語言中。央視春晚的屬性決定了它是「意識形態國家機器」綜合體的本質,但中國的社會背景、文化和權力關係,與西方具有顯著差異,這也造就了其獨特的媒體話語和文本意義的產

生,因此不能與西方論述一概而論,必須回到中國的社會脈絡中進行討論。本研究的結果亦表明,央視春晚中的意識形態宣傳,一直與中國改革開放過程中的政治政策密不可分。媒體作為主要的意識形態宣傳場域,並未迴避社會發展過程中的矛盾與衝突,而是致力於給予這些問題一個正向的、符合眾所期待的解決,凸顯國家在處理改革開放過程中各種社會問題的掌控能力,以增強閱聽人信心,獲得支持。

想知道愛爾達綜合台節目表更多一定要看下面主題

愛爾達綜合台節目表的網路口碑排行榜

-

#1.【PikoLive 皮克直播】免費第四台!直播、遊戲、新聞、實況 ...

實況、直播、網站、籃球、棒球、電影、動漫、動畫、卡通、LOL、DOTA、台灣、Taiwan、Twitch、YouTube、UStream、Vaughnlive、NBA、MLB、金曲獎、金馬獎、金鐘獎、 ... 於 piko.live -

#2.愛爾達世足直播線上看

節目表. 中華隊. 如何訂閱愛爾達世足賽線上看? 如果你還是堅持要用elta tv 看的話, ... 體育節目愛爾達綜合台線上看直播: [電視超人] 愛爾達綜合台網路電視轉播: ... 於 marestauriedili.it -

#3.第四台節目表查詢 - Fisioeste

第1季, 第5集查詢其他201 愛爾達體育2台: 尚無節目表資訊: 06:00: 202 愛爾 ... 中天新聞; 中天綜合台ch36 頻道資訊表; 新彰歡樂台節目表; 新彰生活台 ... 於 fisioeste.it -

#4.愛爾達節目表 - 商業貼文懶人包

節目表 。 愛爾達ELTA TV 頻道精彩賽事直播不間斷,國內外熱門運動LIVE,NBA籃球、MLB棒球、中華職棒、BWF羽球、歐冠、歐霸足球、WTT桌球。 於 businesstagtw.com -

#5.強尼戴普復活「演史上最好色國王」 睽違3年傳推劇情長片

記者廖俐惠/綜合報導. 強尼戴普深陷家暴風波中。(圖/美聯. △強尼戴普深陷家暴風波中。(圖/美聯社/達志影像). 請繼續往下閱讀… 於 star.setn.com -

#6.Mod 體育台節目表

23:00. 211 FOX SPORTS 3. 尚無節目表資訊. 212 博斯運動一台. 尚無節目表資訊. 22:30. 214 ELEVEN SPORTS 2. 體育1 台MOD頻道:200. 【愛爾達體育1台】 ... 於 bonny-in-the-box.de -

#7.ELTA TV影視| 愛爾達MOD節目表

(此為中華電信MOD平台電視節目表). 目前播放; 頻道節目表. 體育1 台. 體育2 台. 體育3 台. 影劇台. 綜合台. Mezzo Live HD. TRACE Urban. TRACE Sport Stars. 於 eltaott.tv -

#8.42 台節目表

154 MTV綜合電視台. 155 Mezzo Live HD. 156 TRACE Urban. 157 古典音樂台CLASSICA HD. 201 愛爾達體育2台. ... 01:30AM 無綫財經快訊及深宵新聞報道及放眼大灣區及戰勝疫情 ... 於 deluxevodka.ch -

#9.客戶服務 - 大屯有線電視

頻道號. 頻道名稱. 2. 節目表(HD). 3. 公用頻道(HD). 4. 地方新聞(HD). 5. 民視(HD). 6. CNN(HD). 7. 台視(HD). 8. 人間衛視(HD). 9. 中視(HD). 10. 大愛(HD). 於 www.tdtv.com.tw -

#10.[閒聊]絕代雙驕將在愛爾達綜合台撥出- 看板China-Drama

... 將撥出絕代雙驕,最近在愛爾達綜合台廣告打很大網址是愛爾達綜合台的預告片段,由愛爾達提供在youtube網站明年一月撥出喔我查中華電信mod節目表. 於 www.ptt.cc -

#11.ettoday綜合台mod - 餐飲貼文懶人包

315 ETtoday綜合台. (頻道節目表由營運商提供,如有異動以實際播出為準。 ) ... 下班回家後,趕緊拿起遙控器,鎖定MOD愛爾達綜合台(CH300),陪您輕鬆過一晚。 於 diningtagtw.com -

#12.ETMall東森購物網

ETMall東森購物網,提供數十萬件商品超殺優惠,20間銀行最高10%回饋,舉辦限時下殺活動與登記好禮,APP首購再送您驚喜,讓您購好夠幸福! 於 www.etmall.com.tw -

#13.美聯準會升息兩碼淡化強升可能美股大漲 - 華視新聞網

綜合 報導 / 美國 ... 等的負擔都會增加,縮表會收縮市場的資金,照理說股市不該大漲,但因各界原本擔心升息幅度可達高達3碼,結果聯準會最後只升了2碼 ... 於 news.cts.com.tw -

#14.愛爾達節目表 - Pisani

體育2 臺. 體育3 臺. 影劇臺. 綜合臺. Mezzo Live HD. TRACE Urban. TRACE Sport Stars. Travel Channel. PET CLUB TV. 355 愛爾達影劇 ... 於 www.pisani-movement.me -

#15.頻道總表 - 北都TAIPEINET - 1G光纖到府、數位有線電視,平價 ...

頻道 頻道名稱 分類 3 HD 公用頻道 綜合 4 HD 北都TAIPEI台 綜合 5 HD CNN 新聞 於 www.taipeinet.com.tw -

#16.電視頻道表 - CYC 世新有線電視股份有限公司

3 市公用頻道, 4 好消息, 5 民視. 7 台視, 8 人間衛視, 9 中視. 10 大愛一台, 11 華視, 13 公視. 14 公視台語台, 16 原住民電視, 17 客家電視. 49 世新綜合一台 ... 於 www.cyccatv.com.tw -

#17.全部- 電視館- 線上看| HamiVideo - 中華電信

鏡電視新聞台. 5/801:40開始敬請期待 ... 愛爾達體育1台 · NBA 太陽VS 獨行俠5/7 西區次輪G3(普) ... (免費)華藝MBC綜合台 · 我獨自生活(606)(普). 於 hamivideo.hinet.net -

#18.MUZIK 8月號/MUZIK No. 100: 音樂會必備曲目TOP 50

演(圖片提供:財團法人愛樂文教基金會) 莫札特與海頓雖然著作等身,但 ... 然就目前所見到的規劃,國家歌劇院在節目規劃上,也會是以「綜合型表演藝術」為主軸, ... 於 books.google.com.tw -

#19.愛爾達綜合台節目表在ptt上的文章推薦目錄

愛爾達綜合台節目表 、愛爾達購買、愛爾達免費在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說 ... 2020東京奧運會乒乓球項目https://i.imgur.com/tsLrGrL.jp... 於 motor.reviewiki.com -

#20.數位節目頻道表 - 大豐有線電視大大寬頻

頻道 頻道名稱 頻道 頻道名稱 頻道 頻道名稱 2 BBC新聞台 52 中天新聞台 103 信大電視台 3 公用頻道 53 民視新聞台 105 高點育樂台 4 自製頻道二 54 三立新聞台 107 台灣交通台 於 www.dmg293.url.tw -

#21.happy節目表

90 寰宇新聞台: 92 WakuWaku Japan: 126 靖天綜合台: 168 狼谷育樂台: 174 tvN: ... 體育轉播賽事一哥愛爾達頻道家族「愛爾達體育台ELTA TV」,旗下「愛爾達體育1 台」 ... 於 nanosterile.eu -

#22.客戶服務- 大揚有線電視

頻道總表(HD) ... 人間衛視台(HD). 9. 中視(HD). 10. 大愛電視台(HD) ... 大揚綜合台(HD). 34. 東森購物2台(HD). 35. momo 2台(HD). 36. 中天綜合台(HD). 於 www.tycable.com.tw -

#23.愛爾達綜合台 - Facebook

「愛爾達綜合台」是目前全台最強的HD高畫質綜合頻道。 內容包羅萬象、節目精采可期,我們有當紅黃金大陸劇、超人氣動畫卡通、自製的旅遊知性及自然人文節目,適合全家 ... 於 www.facebook.com -

#24.愛爾達綜合暨節目表線上看

阿饕分享: (ELTA)愛爾達電視-綜合台-網路影劇直播, 精采影劇線上即時收看! http://www.elta.tv/hd/world.html (ELTA)愛爾達電視-綜合台節目表htt. 於 story20121221.pixnet.net -

#25.即時 - 世界新聞網

世界新聞網提供全球華人關心的即時新聞;除美、中、台與港澳等地的政經、社會、生活、理財等新聞與深度報導外,更關切國際現勢與紐約、洛杉磯、舊金山等美國主要城市的 ... 於 www.worldjournal.com -

#26.節目頻道表- DCTV 全國數位有線電視股份有限公司

全新的HFC數位光纖同軸混合網路,提供50個以上1080P HD頻道、500M超高速寬頻、與DVD同步的好萊塢電影點播、手機平板操控電視、智慧EPG、居家安全監控及智慧雲端功能… 於 www.dctv.net.tw -

#27.愛爾達綜合台 - S kudo

節目名稱:ELTA體育台. 收看頻道:MOD 170 台. 節目表: 網址. 相關介紹:愛爾達電視(ELTA TV)是由台達電子創辦人鄭崇華轉投資的愛爾達科技所設立的電視台,2008年10月21 ... 於 s-kudo.de -

#28.愛爾達電視臺節目表新永安有線電視HYA - Mikey Murph

愛爾達 體育臺節目表在【癮科技App】有愛爾達體育撞球評78筆2頁,cpbl中華職棒,並在18 ... 本服務頻道部份節目內容與mod平臺內容不同,愛爾達綜合臺,愛爾達電視,節目 ... 於 www.actioncbehic.co -

#29.軍事傳播: 理論與實務 - 第 299 頁 - Google 圖書結果

表 18-1 台灣寬頻影音服務的發展現況中華電信網絡數碼電盈年代亞太寬頻網公司/服務 ... 中華電信與愛行動寬頻、影音合作業者力索尼通訊、中華與年代集團爾達合作經營網 ... 於 books.google.com.tw -

#30.頻道資訊表 - 新彰數位有線電視

8, HD, ▻ 人間衛視, 75, HD, 雙語, ▻momo綜合台 ... 10, HD, 雙語, ▻ 大愛, 77, HD, ▻國興衛視 ... 26, HD, 雙語, ▻ 緯來綜合台, 96, HD, ▻ 新唐人電視台. 於 www.ncdtv.com.tw -

#31.「粘湘婉」相關新聞 - CTWANT

CTWANT為一綜合型新聞網站,由王道旺台媒體股份有限公司於2019年7月創建,涵蓋政治、財經、社會、娛樂、漂亮、生活、國際、影音等八大類別,提供獨家新聞及豐富內容, ... 於 www.ctwant.com -

#32.愛爾達綜合臺節目表 - Slobo

愛爾達 體育3台 · 中華電信MOD 滿足你的對影視的渴求:節目表 · ELTA TV影劇 · EPG電子節目表. 於 www.slobodapatient.me -

#33.專欄作家| 每日新聞 - 頭條日報

本周四(五月五日),中共中央政治局常委會再次召開會議,分析當前新冠肺炎疫情的防控形勢,研究部署如何抓實疫情防控重點工作。 於 hd.stheadline.com -

#34.看電視/頻道節目表 - 台灣大寬頻

數位有線電視頻道表100基本組HD99高畫質套餐(數位視訊費-高畫質99)HD99精彩全享套餐運動套餐HBO電影套餐豪華電影餐娛樂套餐親子套餐加值組花漾 ... 26, 緯來綜合台HD. 於 www.twmbroadband.com -

#35.緯來電視網-系統頻道表

北部地區 系統 綜合台 戲劇台 日本台 電影台 育樂台 體育台 基隆市 吉隆 26 43 76 63 71 72 台北市 長德 26 43 76 63 71 72 台北市 金頻道 26 43 77 63 71 72 於 www.videoland.com.tw -

#36.頻道表 - 數位天空有線電視

momo2台. 購物. 35. 節目表查詢. 中天綜合台. 綜藝/綜合. 36. 節目表查詢. 東風衛視台. 綜藝/綜合. 37. 節目表查詢. MUCH TV. 綜藝/綜合. 38. 節目表查詢. 中天娛樂台. 於 www.skydigital.com.tw -

#37.CJ集團攜手台灣推華語劇拓展亞洲在地內容創作

CJ ENM集團近年在韓國媒體娛樂界名聲顯赫,製播過奧斯卡最佳影片「寄生上流」,以及韓劇「孤單又燦爛的神:鬼怪」、「愛的迫降」等多部人氣作品。 於 money.udn.com -

#38.頻道表- 南國有線電視股份有限公司

數位頻道表(111年). 頻道, 數位頻道. 2, 節目總表. 3, 公用頻道(HD). 4, 霹靂台灣台(HD). 5, CNN(HD). 6, 民視(HD). 7, 人間衛視(HD). 8, 台視(HD). 9, 大愛(HD). 於 www.nkcatv.com.tw -

#39.節目總表 - 天外天數位有線電視

頻道總表 (本頻道總表2022年05月起調整). 頻道. 節目名稱. 頻道. 節目名稱 ... 大愛. 10. 中視. 11. 霹靂台灣台. 12. 華視. 13. 公視. 14. 公視台語台 ... 緯來綜合台. 於 www.twt.com.tw -

#40.愛爾達綜合台 - 就是節目表

一剪芳華(完) (重)(40)(普). 09:00. 後宮甄嬛傳(重)(53)(普). 10:00. 後宮甄嬛傳(重)(54)(普). 11:00. 劍王朝(首)(15)(普). 12:00. 劍王朝(首)(16)(普). 於 xn--i0yt6h0rn.tw -

#41.愛爾達綜合台

節目表 : 網址 ... 相關介紹:愛爾達電視(ELTA TV)是由台達電子創辦人鄭崇華轉投資的愛爾達科技所設立的電視台,2008年10月21日正式在中華電信MOD開台。. 152 Medici-arts. 於 2904202223.albignasego1.it -

#42.電視頻道表 - KSTV 國聲有線電視股份有限公司

5 民視, 6 CNN, 7 台視 ; 8 人間衛視, 9 中視, 10 大愛一台 ; 11 華視, 13 公視, 15 NHK ; 16 原住民電視, 17 客家電視, 18 國家地理HD ; 19 Discovery, 20 CN卡通頻道, 21 ... 於 www.kstv.com.tw -

#43.就是節目表愛爾達綜合台 | 蘋果健康咬一口

mod軍師聯盟第幾台- MOD.Discovery.龍華.鴻基.靖天.台視.中視.華視.博斯.公視.三立.中天.TVB...購物5台東森電影台正德電視台歷史頻道民視民視台灣台民視新聞台民視第一 ... 於 1applehealth.com -

#44.美股狂瀉財經名嘴Cramer籲冷靜:通膨即將見頂 - 鉅亨

美股周四遭拋售,那斯達克綜合指數跌逾4%。此前一日鮑爾暫時排除 Fed 近期一舉升息75 個基點的可能性,帶動華爾街反彈大漲。 Fed 周三升息 ... 於 news.cnyes.com -

#45.網路有線電視第四台頻道列表|LiTV立視線上影視

提供LiTV可收視頻道比較表,依頻道號碼排列。頻道內容包括:新聞‧財經、體育、卡通‧兒童、綜合、綜藝、電影、戲劇、生活‧學習、整套看( 熱門精選、 ... 愛爾達娛樂台. 於 www.litv.tv -

#46.看電視|四季線上4gTV

《四季線上4gTV》提供台灣地區眾多綜合、新聞、電視劇、電影、新知、運動等免費影音或付費直播頻道,並能在電視、平板、手機、電腦等不同載具上觀賞。 於 www.4gtv.tv -

#47.看電視/頻道節目表 - 凱擘大寬頻

節目表HD 公用頻道HD 凱擘大台北生活頻道HD CNN HD 民視HD 人間衛視HD 台視HD 大愛HD 中視HD 霹靂台灣台HD 華視HD 公視HD 於 www.kbro.com.tw -

#48.數位有線電視頻道表 - 台灣大寬頻

數位有線電視頻道表 ... 26, 緯來綜合台HD. 27, 八大第一台HD ... 涵蓋電影、影集、娛樂與知性紀實等高畫質節目內容,給你豐富的頻道選擇及細緻影像的高品質視聽娛樂。 於 www.phoenixcatv.com.tw -

#49.鏡像二台(NEWS^前進新台灣^戲說台灣^一家團圓直播)

【鏡像二台】NEWS^前進新台灣^戲說台灣^一家團圓直播.頻道下方切換~加FB粉絲團與DC群組~ ... 【新聞直播+新聞節目錄像+新聞評論節目】 ... 【綜合娛樂+娛樂節目錄像】 ... 於 mirror582tvs.web.fc2.com -

#50.修復關係的正向衝突 - Google 圖書結果

在福斯新聞主持節目的頭十四個月裡,貝克和他的嘉賓提到了一百一十五 ... 這些話對貝克來說很難啟齒,因為他可說是美國現代「衝突工業綜合體」的創始人。 於 books.google.com.tw -

#51.頻道表- 數位電視 - 中嘉寬頻|光纖上網

頻道名稱. 頻道類別. 頻道代碼. 詳細資料 · bb快報. 公益/宗教. 2. 節目表查詢 · 公用頻道. 公益/宗教. 3. 節目表查詢 · 高雄都會台. 綜藝/綜合. 4. 節目表查詢 · CNN ... 於 www.homeplus.net.tw -

#52.頻道總表 - 聯維有線電視股份有限公司

優惠方案 · 最新商品 · 獨家頻道-悠遊台北台 · 地方新聞 · 頻道總表 · 機上盒操作說明 · 【Home+】4K機上盒 · 【ARRIS】機上盒 · 【3601】機上盒. 於 www.nwcatv.com.tw -

#53.中天綜合台節目表的情報與評價,數位時代、YOUTUBE

中天綜合台節目表的情報與評價,在數位時代、YOUTUBE、PTT和這樣回答,找中天綜合台節目表在在數位 ... 愛爾達綜合台· 知否知否應是綠肥紅瘦(重)(8)(普) ; 301. 於 money.mediatagtw.com -

#54.緯來育樂台節目表查詢 - 雅瑪黃頁網

搜尋【緯來育樂台節目表查詢】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... ELTA TV 節目表-愛爾達電視http://www.elta.tv/hd/program.php 於 www.yamab2b.com -

#55.MOD 愛爾達綜合台節目表

中華電信MOD愛爾達綜合台節目表查詢,現正播出節目查詢。 於 mod.tvbox.tw -

#56.愛爾達電視- 维基百科,自由的百科全书

愛爾達 科技股份有限公司(英語:ELTA Technology Co., Ltd.,簡稱:ELTA TV)是由台達電子創辦人鄭崇華轉投資的愛爾達科技所設立的電視台。2008年10月21日正式在中華 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#57.Elta 體育台節目表

愛爾達elta tv 頻道精彩賽事直播不間斷,國內外熱門運動live,nba籃球、mlb棒球、中華職棒、bwf羽球、歐冠、歐霸足球、wtt桌球。 於 hundeverein-langenzenn.de -

#58.台視綜合台節目表

155 Mezzo Live HD. 156 TRACE Urban. 157 古典音樂台CLASSICA HD. 201 愛爾達體育2台. 202 愛爾達體育3台. 203 Outdoor. 204 博斯高球一台. 於 fabiodemartini.it -

#59.三立綜合台

2.2 已下檔中華電信mod三立綜合台節目表查詢,現正播出節目查詢。 ... 面談時表示,三立電視是86 300 綜合hd 愛爾達綜合台50 30 愛爾達愛爾達科技 ... 於 melya-art.de -

#60.PTS節目表

12:30 阿嬤的夢中情人(台語版) i, 12:30 【經典電影院】 幸福百分百 i. 12:55 PeoPo公民新聞報 i. 13:00 誰來晚餐13 i, 13:00 一字千金鬥字英雄會 i, 13:00 浩克慢遊 i. 於 web.pts.org.tw -

#61.ELTA电视台综合台ELTATV-ZONGHETAI节目表 - e时空资源导航

提供ELTA电视台,综合台ELTATV-ZONGHETAI、高球二台(Golf Plus) ... 台BSYDPDTV-ZUQUTAI、魅力网MEILIWANG节目单、节目表、节目预告、一周节目、本周节目、电视节目查询. 於 www.esk365.com -

#62.味全龍全攻略(138963) - Cool3c

... 官方網站 · 2021 CPBL · 愛爾達 · 兄弟 · 下半季 · 2021中華職棒 · 主場轉播 · 主場賽事 · 日期 · 時間 · 2022中職轉播 · 2022 · 2022中華職棒 · 賽程表 · 例行賽 ... 於 www.cool3c.com -

#63.「神韻之美可改變世界」紐瓦克五場全爆滿

他曾在NBC(美國全國廣播公司)擔任獨立運營總監,協助協調一些著名娛樂節目,如梅西百貨感恩節遊行和美國小姐選美大賽等。 中國古典舞巧妙運用道具展現 ... 於 www.epochtimes.com -

#64.客戶服務- 新永安有線電視

頻道總表(HD). 3. 公用頻道(HD). 4. 南瀛生活新聞台(HD). 5. CNN(HD). 6. 民視(HD). 7. 人間衛視(HD). 8. 台視(HD). 9. 大愛電視台(HD) ... GTV綜合台(HD). 於 www.hya.com.tw -

#66.愛爾達影劇台- YouTube

全台最精采,一刀未剪,HD高畫質韓劇,精選時裝華語劇,盡在MOD愛爾達影劇台CH355. 於 www.youtube.com -

#67.頻道節目表- VeeTIME大台中數位有線電視官方網站

CH 頻道名稱 數位A組 數位A+組 闔家綜合 套餐 運動套餐 數位精選 奧視高畫質 星穎無碼 2 頻道總表 X X X X X 3 公用頻道 X X X X X 4 人間衛視 HD X X X X X X X 於 www.veetime.com -

#68.靖天映畫節目表

... 視博斯公視三立中天TVB HBO MTV BBC 緯來福斯東森愛爾達寰宇大愛壹電視國家地理. ... 最新節目表超級電視台遠富綜合台采昌影劇台靖天卡通台靖天戲劇台靖天日本台靖 ... 於 goinupaffariesport.it -

#69.看電視/頻道節目表 - 台灣大寬頻

數位有線電視頻道表100基本組HD99高畫質套餐(數位視訊費-高畫質99)HD99精彩全享套餐運動套餐HBO電影套餐豪華電影餐娛樂套餐親子套餐加值組花漾 ... 26, 緯來綜合台HD. 於 www.mediacatv.com.tw -

#70.《原子少年Atom Boyz》征服偶像宇宙!前20名人氣選手排行榜 ...

行星系少年來了!大家最近有沒有關注台灣選秀節目《原子少年Atom Boyz》呢?這是2022年臺灣男團選秀綜藝節目,請來Ella、周湯豪、坤達擔任星際導師, ... 於 news.sina.com.tw -

#71.[直播]緯來體育台線上看-台灣電視網路轉播實況VL Sports Live

頻道介紹:緯來體育台是台灣緯來電視網旗下的運動頻道,轉播運動賽事:CPBL 中華職棒、NBA 美國職籃、MLB 美國職棒、日本職棒、網球、奧運等體育新聞節目。 於 isuper.tv -

#72.愛爾達影劇台節目表 - 台灣公司行號

愛爾達 影劇台節目表. ... 就是節目表/ 愛爾達綜合台. 知否知否(25)應是綠肥紅瘦(重)(普). 01:00. ... 節目表- ELTA TV直播頻道| 最即時體育賽事Live 運動頻道x . 於 zhaotwcom.com -

#73.【背包客最愛】就是節目表/ 愛爾達體育2台 - 日本打工度假攻略

相關文章資訊 · MOD 電視節目表- DailyTaiwan · 中華電信MOD - 维基百科,自由的百科全书 · 201 愛爾達體育2台- 中華電信MOD · 節目表- ELTA TV影視 · 228再掀棒球熱! · 就是 ... 於 jpgooverseas.com -

#74.就是節目表愛爾達體育3台 - 旅遊日本住宿評價

愛爾達 體育台3台,大家都在找解答。歐冠神劇本2019四強阿賈克斯VS 托特納姆熱刺(重)(普). 18:00. BWF世界羽球雜誌#13 (重)(普). 18:30. 羽球好經典#13 周天成網友點菜 ... 於 igotojapan.com -

#75.111/5/2 威力彩熱門號碼、冷門號碼 - 行動網路電視台

5 天前 — 111年5月2日威力彩熱門球號、冷門球號,計算至111/4/28止(111年度) #威力彩#熱門號碼#冷門... 於 tvtw.live -

#76.第四台節目表查詢 - Geigp

第1季, 第5集查詢其他201 愛爾達體育2台: 尚無節目表資訊: 06:00: 202 愛爾 ... 中天新聞; 中天綜合台ch36 頻道資訊表; 新彰歡樂台節目表; 新彰生活台 ... 於 geigp.it -

#77.中華電信MOD 網站:節目表

【節目表與回看範圍(不一定全頻回看)係營運商提供,實際服務內容以播出為準。】 ... MTV綜合電視台. 20:00 經典偶像劇真愛黑白配#30(1)(普) ... 愛爾達綜合台. 於 modweb.chtmod.tv -

#78.愛爾達綜合節目表台灣電視節目表查詢 - nio電視網

提供電視節目表查詢,EPG線上節目表,明星藝人查詢,依節目類型/片名/演員/主持人找節目,完整節目簡介,節目目前播放,電影台節目本週強片,新上檔節目,首播節目強檔節目預告 ... 於 web.niotv.com -

#79.頻道表總表- TBC台灣寬頻通訊

南桃園節目總表. 3. 南桃園公用頻道 ... 0800-058-886 台視. 9. 02-28989898 大愛電視台 ... 02-87977122 緯來綜合台. 27. 02-26506666 八大第一台. 於 www.tbc.net.tw -

#80.300 愛爾達綜合台 - 中華電信MOD

(頻道節目表由營運商提供,如有異動以實際播出為準。) 頻道介紹 ... 於 mod.cht.com.tw -

#81.fox 體育台節目表 - Kyuos

26 列 · 提供電視節目表查詢,EPG線上節目表,明星藝人查詢,依節目類型/片名/ ... 愛爾達綜合台愛爾達育樂台愛爾達足球台愛爾達體育1台愛爾達體育2台愛爾達體育3台愛爾達 ... 於 www.complementsvaiil.co -

#82.開拓者: 企業的力量是改變世界最好的平台 - Google 圖書結果

2014年9月,在第一記警鐘響起後大約一年,我們對所有美林的顧問推出一個新控制台,而那時美林的 ... 感覺更好的是我們的價值所創造的完美綜合效果:以「顧客成功」為優先, ... 於 books.google.com.tw -

#83.線上看電視

線上免費合法看第四台電視節目最方便的選台器,有直播新聞、政論、財經、綜藝、戲劇、美食旅遊、生活、動漫. 於 tv.wfuapp.com -

#84.mod愛爾達節目表在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

). | 300 愛爾達綜合台- 中華電信MOD300 愛爾達綜合台. (頻道節目表由營運商提供,如有異動以實際播出為準。 ). | ELTA TV影視- 愛爾達愛爾達ELTA TV 頻道 ... 於 timetraxtech.com -

#85.單場暨場中投注預告時間表- 台灣運彩官網

比賽日期 星期 開賽時間 聯盟 客隊 主隊 電視轉播 只看場中 111/05/05 (四) 02:05 澳A足球 威靈頓鳳凰 西雪梨流浪者 單場+場中 111/05/05 (四) 04:30 WTA馬德里 加博 亞歷山德拉 博斯魅力台 單場+場中 111/05/05 (四) 09:00 義甲足球 威尼斯 薩勒尼塔納 單場+場中 於 www.sportslottery.com.tw -

#86.【賽後你來坐】新北雙寶陳俊男林力仁節目上互嘴原來小敏外號 ...

社群中心/綜合報導台灣女星姚坤君是演藝圈出了名的實力派演員,有「戲劇啟蒙老師」之稱的她日前也不幸染疫,本月5 [...]. 於 tw.news.yahoo.com -

#87.頻道表 - 三大有線電視

大愛電視台 ... 緯來綜合台. 27. 八大第1 台. 28. 八大綜合台. 29. 三立台灣台. 30. 三立都會台. 31. 衛視中文台. 32. 東森綜合台. 33. 中天綜合台. 於 www.sdtv.com.tw -

#88.【商益:商業是最大的公益】聯準會宣布升息2 碼 - Inside 硬塞 ...

根據政策執行說明文件,聯準會將持續縮減資產負債表,減持公債、機構債與不動產抵押債券(MBS)。聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示,聯準會要努力穩定 ... 於 www.inside.com.tw -

#89.美股大逆轉…道瓊挫1063點「跌幅達3.12%」成兩年來最慘

根據《CNBC》報導,美國股市週四大幅回落,道瓊工業指數下跌1063點,跌幅達3.12%,收在32997點,盤中更一度重挫1375點。以科技股為主的納斯達克綜合 ... 於 news.ebc.net.tw