愛情動畫電影的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭錚錚寫的 鋼琴秘密花園:減壓鋼琴曲集(簡譜C調版) 可以從中找到所需的評價。

另外網站愛情警匪文藝動畫齊上陣 五一檔電影究竟看哪部?--傳媒--人民網也說明:人民網4月30日電(傳媒頻道綜合報道)四月影市硝煙彌漫,月初清明檔的《咱們結婚吧》、《戰狼》、《暴風雨》等片接連上陣,國產軍事片《戰狼》的票房 ...

國立清華大學 藝術與設計學系所 張琳所指導 黃湘筠的 從中文出版品和大展來看臺灣社會中的西洋藝術家形象 —以梵谷為例,1980-2010 (2021),提出愛情動畫電影關鍵因素是什麼,來自於梵谷、文化工業、阿多諾、藝術家形象、傳記、展覽、西洋藝術史。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 圖文傳播學系碩士在職專班 劉立行所指導 郭于嘉的 家犬電影中感動因子之研究 (2021),提出因為有 家犬電影、感動、同伴動物的重點而找出了 愛情動畫電影的解答。

最後網站[新聞] 台灣原創奇幻愛情動畫片《夢見》 週末全台「驚艷」登場則補充:文/ Emily Wu. 撫慰真實的缺憾,鼓舞夢想的勇氣. 本週末(11/15)即將在台上映的《夢見》,是一部全程在台灣製作的奇幻愛情動畫電影。

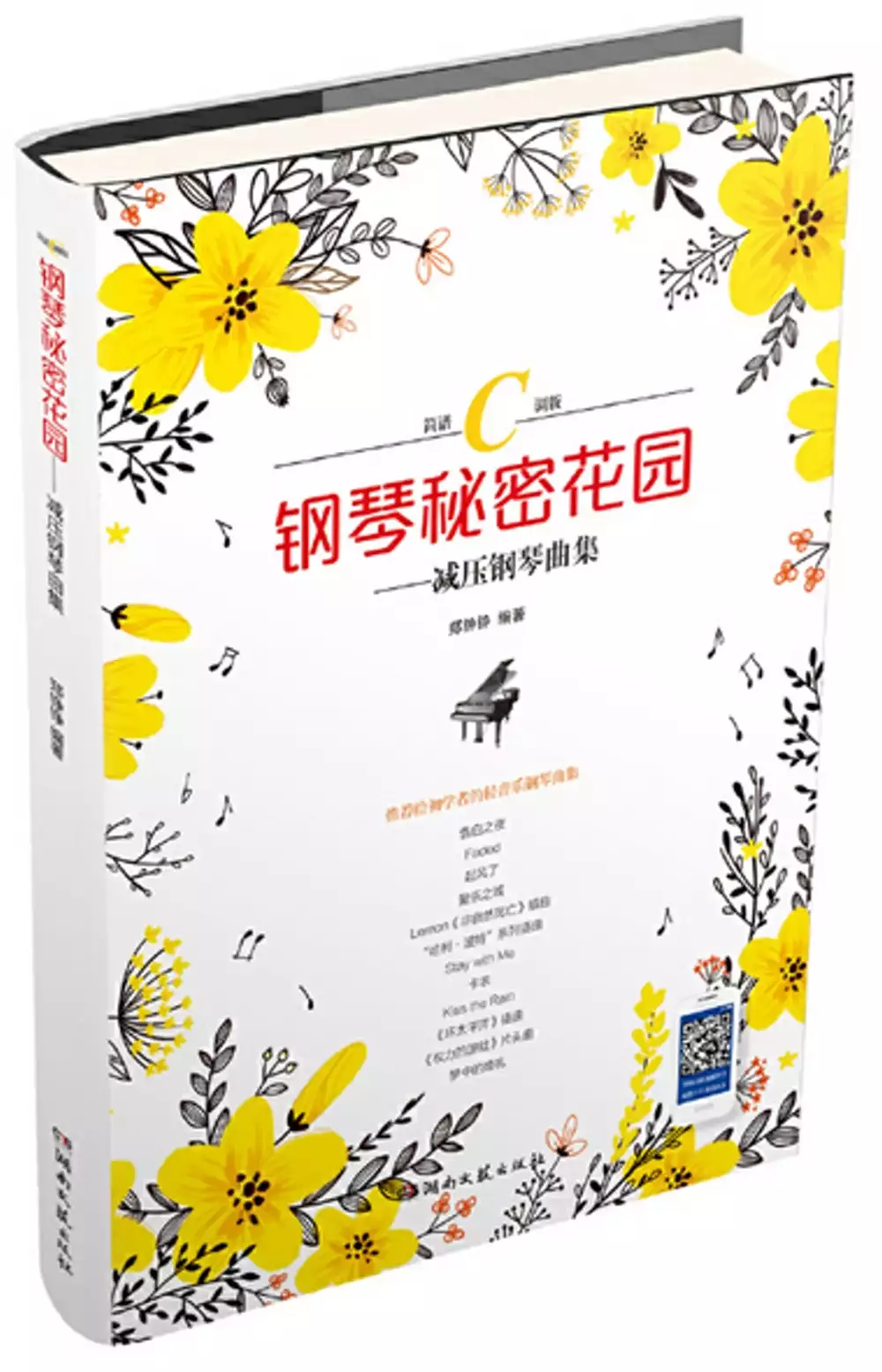

鋼琴秘密花園:減壓鋼琴曲集(簡譜C調版)

為了解決愛情動畫電影 的問題,作者鄭錚錚 這樣論述:

在我社原有的《鋼琴秘密花園——減壓鋼琴曲60》等新世紀音樂鋼琴曲書籍基礎上提煉、更新,推出超簡單、舒緩動聽的簡譜減壓鋼琴曲集。內容上以抖音熱門輕音樂、神秘園、班得瑞、李閏瑉、林海、久石讓等音樂為主,加入電影配樂、遊戲背景音樂改編的鋼琴曲;全書均採用C調記譜,附,使剛接觸鋼琴的讀者更容易上手演奏。

愛情動畫電影進入發燒排行的影片

這個世界,什麼都古老,關於愛情,只有愛情,卻永遠年輕。愛情對於人們來說似乎永遠是一個解釋不清的問題,在歲月的長河中,有的人收穫了愛情 ,有的人錯過了愛情,那麼我們是以什麼來做標準去評判?到底什麼是愛情呢?或許我們可以從電影中學到些什麼...... 今天七夕節來看看有哪些適合情侶一起看的愛情動畫電影,想想你們當初是否也體驗過這種青澀的滋味呢? 當然也希望還單身的朋友看完也早日脫單啦!

1. 從很久以前就喜歡你了。

2. 玉子愛情故事

3. 聽見濤聲

4. 秒速五厘米

5. 穿越時空的少女

6. 側耳傾聽

7. 螢火之森

8. 言葉之庭

9. 機器人總動員

10. 你的名字。

音樂/music:

https://www.youtube.com/watch?v=oA9txZtAUaI

請關注我的頻道別錯過任何更新

Please subscribe to avoid missing any update:

https://goo.gl/E98SiD

Facebook: https://www.facebook.com/pokepokechannel/

從中文出版品和大展來看臺灣社會中的西洋藝術家形象 —以梵谷為例,1980-2010

為了解決愛情動畫電影 的問題,作者黃湘筠 這樣論述:

西洋藝術家梵谷(Vincent Van Gogh, 1853-1890) 聞名世界,在台灣社會中也備受推崇,他的形象(例如:忠於藝術創作、生前不被理解、貧窮不改其志…)到底是如何建立的?為何一名西方的藝術家在一個異國的環境中,會受到歡迎?甚至被譽為「典範」?筆者以(繁體)中文世界影響力深遠的兩本著作:余光中譯作《梵谷傳》(1957年首版,但以2009年的改版最受歡迎)、和蔣勳著作《破解梵谷》(2007年首版),作為分析對象;輔以2009年「燃燒的靈魂:梵谷」大展,整理出這兩本著作所塑造的藝術家形象,以及之後的大展如何以這樣的形象當作基礎,推廣文化性的消費。本研究採「內容分析法」進行,對於文本

進行縝密的閱讀、整理、詮釋、分析。分析工具則為阿多諾(Theodor L. W. Adorno, 1903-1969)和法蘭克福學派的文化工業理論。本研究發現,具深厚文學與美學背景的余光中與蔣勳,著作中強調梵谷的道德成就,宣傳藝術家的德行,讓梵谷這個主題在國內成為足以陶冶性情的「精英文化」;但是之後的大展,則將此精英文化推向「大眾文化」。此外,梵谷在台灣被出版社和報章雜誌形象化的過程,亦達到阿多諾所謂的「文化控制」,甚至造成「文化主體性轉移」的現象。有鑑於此,本研究主張,對於媒體傳播有關「藝術」及其相關的主題,讀者大眾應更審慎看待,避免窄化理解與思考,形成阿多諾所謂的「假個體主義」。

家犬電影中感動因子之研究

為了解決愛情動畫電影 的問題,作者郭于嘉 這樣論述:

近年來以動物為主題的電影越來越多,也發現以劇情類型動物電影中以家犬作為主題的電影數量也是最多的,其中家犬電影也影響了現實社會的生活,其原因來自於多數人受到電影中家犬活潑討喜的形象所吸引,或是受到電影中飼主與家犬間互動的深厚情誼所感動。 引起感動的情緒反應,來自人具有同理心與情緒感染的機制。其中個體特質或生活經驗背景上的差異,會影響每個人情緒上的共鳴與認同,故個體經驗為產生感動情緒的重要因素之一。因此,在人與動物之間的情感經驗並非每個人都擁有的狀態之下,了解劇情類型的家犬電影如何引起閱聽眾的情感共鳴以及成為電影熱潮,後續讓相同或相似的主題電影相繼上映成為本研究探討的核心,故本研究

從電影中感動因子的種類、敘事手法以及相關影評內容進行文本分析與探討。 本研究發現三部家犬電影均運用情感羈絆的媒介因子,並以死亡的情境作為引起感動情緒的主要因素。經過文獻理論與影評內容資料交叉比對了解到,使閱聽眾產生感動的情緒反應的劇情之處與文獻理論中的感動因子重疊比例,三部電影皆超過了71%的程度。然而也從中發現了,文獻理論中未提及的感動因子在家犬電影中出現。家犬電影中深厚的陪伴關係在現代人際關係較為疏離的社會生活當中,有著被嚮往與渴望的需求,也因此,此類型的電影間接地成為了現代社會生活中有著被需要的角色存在。

愛情動畫電影的網路口碑排行榜

-

#1.搜索结果_好看的日本爱情动画片要穿越时空的 - 百度知道

《你的名字。》是由新海诚执导,由神木隆之介、上白石萌音担任主要配音的一部原创日本动画电影。作品于2016年 ... 於 zhidao.baidu.com -

#2.【情報】動畫電影《致我深愛的每個妳&致深愛妳的那個我 ...

由乙野四方字所創作的兩本科幻愛情小說動畫電影《致我深愛的每個妳&致深愛妳的那個我》2022年10月7日同時上映今日官方公開視覺圖、企劃PV 這個世界 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#3.愛情警匪文藝動畫齊上陣 五一檔電影究竟看哪部?--傳媒--人民網

人民網4月30日電(傳媒頻道綜合報道)四月影市硝煙彌漫,月初清明檔的《咱們結婚吧》、《戰狼》、《暴風雨》等片接連上陣,國產軍事片《戰狼》的票房 ... 於 media.people.com.cn -

#4.[新聞] 台灣原創奇幻愛情動畫片《夢見》 週末全台「驚艷」登場

文/ Emily Wu. 撫慰真實的缺憾,鼓舞夢想的勇氣. 本週末(11/15)即將在台上映的《夢見》,是一部全程在台灣製作的奇幻愛情動畫電影。 於 www.hypesphere.com -

#5.香港即日上映電影 - WMOOV

上映中電影專頁為你提供所有在香港上映的電影資料及售票情況!那些電影正在上映?想看的電影在那間 ... 片種: 動畫,冒險 導演: 新海誠 ... 片種: 愛情 導演: 黃天仁 於 wmoov.com -

#6.玉子愛情故事- 線上看- 電影- 動畫| HamiVideo - 中華電信

玉子愛情故事動畫線上看,即使升上高三,北白川玉子(洲崎綾配音)仍不斷想著糕餅店的事。當綠(金子有希配音)或其他朋友詢問玉子對未來的規畫時, ... 於 hamivideo.hinet.net -

#7.五部愛情動畫電影來感受那一股說不出的悸動! - 壹讀

《玉子愛情故事》是京都動畫製造的電視動畫《玉子商場》的劇場版動畫,於2014年4月26日上映。影片敘述了女主北白川玉子和男主大道餅藏的愛情故事。事前 ... 於 read01.com -

#8.阿拉丁劇情

动作片· 剧情片· 爱情片… 2021年国产6.8分剧情歌舞片《不要再见啊,鱼花塘》HD国语中字03-10 … 1992年美国经典动画片 ... 於 i.bjavkoreannew.pp.ua -

#9.電影時刻 - 星橋國際影城

她在電影的一開始正值事業. ... 上映日期:2023-03-03,片長:114 分鐘,類型:劇情/愛情 ... 上映日期:2023-02-17,片長:100 分鐘,類型:動作/冒險/動畫 於 www.sbc-cinemas.com.tw -

#10.好看的日本愛情動漫? - GetIt01

1《狼少女與黑王子》動畫、漫畫 · 2《玉子市場》《玉子愛情故事》 · 3《穿越時空的少女》 · 4《鄰座的怪同學》 · 5《四月是你的謊言》漫畫、動畫 · 6《龍與虎》 · 7《S.A特優生》 ... 於 www.getit01.com -

#11.門真的要關好——電影《鈴芽之旅》氣噗噗觀後感(有雷)

(我上一次進電影院看的動畫電影剛好是宮崎駿《天空之城》,呵呵。 ... 是不是「愛情」線對我來說並不重要,總之突如其來的感情轉折,或是一開始進入 ... 於 vocus.cc -

#12.雙電影約會首選《君愛僕愛》 觀影順序影響結局感受! - 聯合報

這兩段愛情故事看似截然不同、卻又環環相扣,三位主角的每一個選擇,都影響到了時空的變幻;而本片的最大亮點在於觀眾的「觀影順序」,也會大大影響對 ... 於 udn.com -

#13.愛情片-電影線上看- Gimy 劇迷

愛情 片Gimy TV 劇迷影音線上看,隨時隨地輕鬆追上最新影劇資訊! 涵蓋電影、電視劇、動漫、綜藝、陸劇、韓劇、美劇、台劇、日劇、BL、泰劇、紀錄片等。 於 gimy.app -

#14.愛情片-電影線上看 - Gimy 劇迷

愛情 片劇迷影音Gimytv是介面最乾淨簡潔內容最豐富的追劇網站,這裡有更新最快的劇集,即時的動漫新番,最棒的線上觀看體驗。追劇零時差,劇迷可以在這裡度過歡樂輕鬆的 ... 於 gimys.org -

#15.鮮肉片寄涼太為愛情動畫配音調情時羞到笑場 - 鏡週刊

愛情 動畫《乘浪之約》,找來日本當紅鮮肉片寄涼太來配音,劇本則找來以《貓的報恩》知名編劇吉田玲子全新創作。片寄涼太是人氣偶像,首度擔任動畫電影 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#16.日本爱情动画电影 - 豆瓣

日本爱情动画电影 · 穿越时空的少女 · 云的彼端,约定的地方 · 星之声 · 秒速5厘米 · 笑颜 · 她和她的猫 · 萤火之森. 於 m.douban.com -

#17.宮崎駿動畫愛情語錄|6部經典電影的告白:愛著一個人將給你 ...

愛情 路感到不順嗎?按圖看6部吉卜力動畫電影裡的愛情告白,看看能否感動你▽▽▽. 於 www.hk01.com -

#18.情人節必看【13部經典愛情電影】片單推薦!《樂來越愛你》

情人節必看【13部經典愛情電影】片單推薦!《樂來越愛你》、《手札情緣》:世界那麼大還是遇見你. 遇見故事的結局,不一定美好;但用力去愛,是我們的 ... 於 www.elle.com -

#19.好看的日本愛情 - Klub MACE

下面排行榜123网(www.phb123.com)小编为你分享感人日本电影排行榜,强烈推荐十部好看感人日本电2345影视大全为您提供2022最热好看的日本爱情动画片。欢迎 ... 於 947084849.klub-mace.si -

#20.最好看的十部愛情動畫電影!適合情侶一起看~ - 每日頭條

《聽見濤聲》 · 《從很久以前就喜歡你了。~告白實行委員會~》 ; 《秒速五厘米》 · 《穿越時空的少女》 ; 《側耳傾聽》 · 《螢火之森》 ; 言葉之庭》 · 《機器人 ... 於 kknews.cc -

#21.【過年看電影】青春愛情片迎戰動漫小天王周興哲大銀幕處女作 ...

周興哲(左)與李沐合演的《我吃了那男孩一整年的早餐》,將在1月28日上映,是今年賀歲檔唯一的青春愛情電影。(華映娛樂提供). 於 www.upmedia.mg -

#22.除了迪士尼和宫崎骏的经典之外,推荐值得观看的10部日本动漫 ...

除了迪士尼动画和宫崎骏系列,还有很多日本动漫电影值得看! ... 也是属于科幻爱情片,但让我钦佩的是整个故事的可能性和插曲的惊喜,让人紧张又难 ... 於 www.klook.com -

#23.挑戰迴避與3名帥哥的戀愛、Netflix動畫「Romantic Killer」上架

Netflix動畫「Romantic Killer」自2022年10月27日(四)起全世界獨家上架。本作講述對時尚戀愛沒興趣、每天都打著電動的"非女主角屬性"高中生・星野杏子(CV:高橋李 ... 於 www.moshimoshi-nippon.jp -

#24.日本經典愛情電影 - Sebastova

今天小編就為大家推薦10部超經典的日本時常有人問我們,平時看那麼多日本片,到底有哪些愛情電影值得推薦啊?於是,娛日記編輯群今天親自為有需求的各位 ... 於 315404776.sebastova.sk -

#25.日本矚目愛情動畫電影《你的名字。》將於嘉禾青衣放映!戲飛 ...

日本矚目愛情動畫電影《你的名字。》將於嘉禾青衣放映!戲飛聽日開始經www.goldenharvest.com / 嘉禾訂票快線app / 嘉禾青衣票房預售!11月11日上映. 於 m.facebook.com -

#26.日本動畫電影推薦|2023必看12部高票房日本動畫電影/劇場版

由知名日本動畫導演新海誠執導,一部青澀浪漫又奇趣的愛情故事!本部動畫電影講述一個高校少年「立花瀧」與遠在他方的高校少女「宮水三葉」,身體對調的 ... 於 shopee.tw -

#27.《商業周刊》他靠愛情動畫翻身宮崎駿接班人- 財經- 中時新聞網

是什麼樣的愛情動畫電影,能讓情侶在戲院散場,就攜手直奔法院結婚?《你的名字》從8月底上映至今,日本票房已衝破164億日圓,登上日本本土動畫史上 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.熱售中 - 威秀影城

威秀影城(VIESHOW CINEMAS),自1998年營業至今,為台灣最大的連鎖影城,全台共計13座據點。威秀影城擁有最出色的播映設備,包括數位IMAX和3D設備,也是全台首座結合 ... 於 www.vscinemas.com.tw -

#29.暗戀玉子好辛苦!京阿尼青春戀愛動畫電影版《玉子愛情故事 ...

令人揪心的《玉子愛情故事》終於在台上映!超人氣原創電視動畫《玉子市場》的劇場版電影,集結「京阿尼」京都動畫原班團隊導演山田尚子、劇本吉田 ... 於 news.agentm.tw -

#30.日本動畫愛情電影感動- red-box

日本動畫愛情電影感動,五部高口碑愛情動漫電影,每一幀都是壁紙,你為哪對感動過?_,1樓: ...主要配音的一部原創日本動畫電影...2樓: 還有呢. 於 5c51787c0cjuiuyfqd.red-box.top -

#31.金馬國片《消失的情人節》日本版多張電影劇照公開AV男優 ...

... 獎獎項的臺灣愛情喜劇片《消失的情人節》,在2022年宣布翻拍日本版電影, ... 知名AV男優「清水健」,也確定將演出日本版電影《消失的情人節》。 於 www.toy-people.com -

#32.【約翰聊影劇】《鈴芽之旅》新海誠神作再+1!《你的名字》

等高質感作品在日本逐漸站穩腳步,2016 年災難愛情動畫《你的名字》上映後, ... 睽違21年入選「柏林影展」的日本動畫電影,這部片真的有這麼神嗎? 於 www.bella.tw -

#33.他靠愛情動畫翻身宮崎駿接班人- 商業周刊第1511期- 商周知識庫

是什麼樣的愛情動畫電影,能讓情侶在戲院散場,就攜手直奔法院結婚? 《你的名字》,從八月底上映至今,日本票房已衝破一百六十四億日圓(約合新台幣 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#34.(影音)彩蛋滿滿!《超級瑪利歐兄弟電影版》終極預告掀可愛 ...

記者許世穎/綜合報導〕動畫電影《超級瑪利歐兄弟電影版》昨(10日)釋出終極預告,大魔王庫巴抓了包括企鵝王和路易吉等一群人質,並號召他的軍隊栗 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#35.最好看的十部愛情動畫電影!情侶必看 - 人人焦點

影片講述了女主北白川玉子和男主大路餅藏的愛情故事。需要注意的是,觀看這個之前最好觀看TV動畫。此外在TV動畫中兩人只有淡淡的戀愛情愫,而在電影 ... 於 ppfocus.com -

#36.當愛情到來- Movieffm電影線上看

問題回報:出現什麼錯誤? · 電影 · 海量連續劇 · 電視劇 · 動漫 · Netflix電影 · Netflix影集 · 動作片 · 驚悚片 ... 於 www.movieffm.net -

#37.【愛情四象限】香氛VS電影:5部結局保證暖心的情人 ... - 香華天

《可可夜總會》(2017). 情人節電影推薦可可夜總會. 以墨西哥亡靈節為靈感的迪士尼皮克斯動畫片,故事講述11歲男孩米高· ... 於 www.gpdeva.com -

#38.【Netflix劇評】《以神之名:信仰的背叛》 歷史總是不斷重演

昆汀涂點評電影/ 24格映像館 ... 【劇評同場加映】 《台灣犯罪故事》 人命與愛情雙關含意的〈出軌〉案件 · 《走過愛的蠻荒》 願溫柔散佈在社會每個 ... 於 quentin1012.pixnet.net -

#39.繼《你的名字》後,年度必看日本動畫電影《謝謝你

... 看日本動畫電影《謝謝你,在世界的角落找到我》在亂世中尋找愛情的勇氣 ... 人氣女星Non(原名: 能年玲奈)擔任配音,這也是她首次獻聲動畫電影。 於 www.vogue.com.tw -

#40.防疫劇院開張!12部日本感人動漫&動畫電影推薦,螢火之森

日本感人動漫&動畫電影推薦:我們仍未知道那天所看見的花名(未聞花名). 日本感人動畫電影推薦:紫羅蘭 ... 從漫畫診斷愛情運勢,別再為愛情煩惱了! 於 www.popdaily.com.tw -

#41.薦影:這三部日本愛情動畫片你看了麼_壹早電影- 微文庫

《你的名字。》是由新海誠執導,由神木隆之介、上白石萌音擔任主要配音的一部原創日本動畫電影。作品於2016年 ... 於 www.gushiciku.cn -

#42.楊紫瓊,弗雷澤在《名利場》后奧斯卡頒獎晚會上感受愛情

製片廠和發行商希望在流媒體平臺上推出之前,通過將大片重新搬上大銀幕來重振票房體驗。該策略已經顯示出效果,包括「壯志凌雲:特立獨行」和「阿凡達:水 ... 於 www.6do.world -

#43.不同平行世界交織的兩部純愛電影《僕愛君愛》搶攻情人節檔期 ...

如今,兩部各自獨立的動畫電影將相互交織出平行世界的純愛物語,集結日本動畫界頂級人才共同打造原著故事的偉大世界觀,不僅開創出愛情電影的嶄新 ... 於 news.gamebase.com.tw -

#44.【培你聊電影】培你聊七夕電影愛情片選擇多元 - 華視新聞網

電影 不只探討親情和愛情,更能飽覽托斯卡尼的美景。 喜歡動畫片的、本週也有不能錯過的大師作品,就是今敏的《東京教父4K數位修復版》,故事敘述三位 ... 於 news.cts.com.tw -

#45.日本愛情電影2023燁輝 - villaar.de

Oct 2, 2021 ·主演: 中井贵一/ 佐佐木藏之介/ 安田章大类型: 剧情制片国家/地区: 日本年份: 2023 评语: GAGA 0106 16:34:09 赞回复2 来自:豆瓣电影家族ファミリア暂无 ... 於 villaar.de -

#46.愛情動畫 - 誠品線上

誠品線上有眾多愛情動畫相關商品,讓誠品全方位包辦您的生活大小事。立即到誠品線上選購愛情動畫相關商品。營造生活新品味! 於 www.eslite.com -

#47.【日本動畫電影推薦】13部動畫作品,不只帶給你感動更溫暖你 ...

喜歡看日本動畫的讀者朋友們照過來~ 同時身為動畫及電影迷的娛日記小編們,今天特地整理了13部作品要推薦給大家,類型從文藝愛情、社會寫實,到奇幻 ... 於 japandiary.tw -

#48.5部日本愛情動畫電影推薦!伴妳度過一場浪漫的情人節奈傑的 ...

另外还有漫画与动画系列的 樱花动漫是更新最快的恋爱动漫网,每天更新大量高清画质,好看的恋爱动漫,恋爱动漫排行榜推荐,为大家提供恋爱动漫动画片在线观看资源。 我们所 ... 於 ja.erla.fi -

#49.推薦10部關於虐心愛情的日本動畫電影,不可錯過值得一看

推薦10部關於虐心愛情的日本動畫電影,不可錯過值得一看 · 1、螢火之森. 男主銀的真實身份是一旦被人類觸碰就會消失的靈物,女主螢在一次遊玩之中迷失了 ... 於 twgreatdaily.com -

#50.Category:台灣愛情片 - 维基百科

分类“台灣愛情片”中的页面. 以下108个页面属于本分类,共108个页面。 2. 234說愛你 ... 於 zh.wikipedia.org -

#51.2023 Disney+TOP21必追韓劇推薦片單 - BEAUTY美人圈

還在以為Disney+片單只有動畫、漫威英雄?那就大錯特錯!集結網友推薦度最高、好評誇不完的熱門好看韓劇 ... 韓劇類型:復仇、愛情主演:李智雅、李相侖首播日期:3/11. 於 www.beauty321.com -

#52.《銀河系戀愛》Netflix影評|最浪漫音樂動畫電影, 愛躍星空中 ...

《銀河系戀愛》是2022年上映愛情動畫電影推薦,又名《愛躍星空》,可在Netflix線上看,配音為提摩西夏勒梅、基德酷迪,《銀河系戀愛》故事在敘述一位 ... 於 ddm.com.tw -

#53.動人愛情動畫電影《金之國水之國》公開正式預告影像動畫配樂 ...

預定2023年1月27日於日本上映的動畫電影《金之國水之國》(金の国水の国),釋出正式預告影像,並公開主題曲(插入曲)為創作歌手琴音演唱的〈Brand ... 於 news.qoo-app.com -

#54.平行世界戀愛故事《致我深愛的每個妳》《致深愛妳 ... - 4Gamers

乙野四方字小說作品《致我深愛的每個妳》(僕が愛したすべての君へ)、《致深愛妳的那個我》(君を愛したひとりの僕へ)兩部動畫電影將於2 月10 日 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#55.奶酪姐妹- 愛情片線上看 - 小鴨影音

奶酪姐妹| 正片| 上映日期:今年11月BNK48與CGM48成員Namneung&Noey、Pun&Jennis、Wee&Fond和Kaning&Marmink的百合電影項目,講述. 於 777tv.app -

#56.这7部爱情动画电影值得你反复看好几遍!|漫聊 - 网易

该片首先是在美国公映,然后才在日本公映。外媒评价这是部史诗般华丽的超现实动画电影,黑暗幻想风格登峰造极,画风也是少见的精致美型,值得 ... 於 www.163.com -

#57.永不結束的初吻-》白銀御行與四宮輝夜最新動畫電影如何度過 ...

曖昧的戀愛拉鋸戰《輝夜姬想讓人告白-永不結束的初吻-》白銀御行與四宮輝夜最新動畫電影如何度過浪漫聖誕? 電影神搜. 發布於2022年12月02日04:41 • 電影神搜. 於 today.line.me -

#58.5部日本愛情動畫電影推薦!伴妳度過一場浪漫的情人節 - 妞新聞

1《動畫版我想吃掉你的胰臟》 ; 2《Hello World》 ; 3《天氣之子》 ; 4《春宵苦短,少女前進吧!》 ; 5《言葉之庭》. 於 www.niusnews.com -

#59.最好看的十部爱情动画电影!情侣必看- 动漫频道 - 海峡都市报

影片讲述了女主北白川玉子和男主大路饼藏的爱情故事。需要注意的是,观看这个之前最好观看TV动画。此外在TV动画中两人只有淡淡的恋爱情愫,而在电影 ... 於 www.hxnews.com -

#60.黑亞當- 電影線上看- 劇迷Gimy - Movieffm

Movieffm-免安裝任何-App-打開網頁就可看,你是「輕度」電影咖,偶爾看看電影,不想 ... 電影,動畫動漫,電影線上看,手機電影線上看,熱門電影,Mobile Online Movie ... 於 reofea.isoahola.fi -

#61.日本爱情动漫电影大全 - 西瓜视频

盘点三大动画爱情电影,可能只有宫崎骏能拍出这样纯真的感情吧! 威威的快乐剪辑. 1780次播放· 2020-02-19. 日本感人爱情动漫大集合,看过 ... 於 so.ixigua.com -

#62.【再見平成】「轟動日本平成年代的10部動畫愛情電影」第一名 ...

【再見平成】「轟動日本平成年代的10部動畫愛情電影」第一名真的實至名歸!– 動漫的故事 · TOP 9:《心之谷》,1995年上映 · TOP 8:《跳躍吧! · TOP 7:《 ... 於 inmywordz.com -

#63.日本經典愛情電影 - Arhi tura

台灣人的專屬浪漫,重溫8部經典「國片」愛情電影,超經典《藍色大門》百看不厭身份證中「5、2、0」其中1碼,堤諾送你免費披薩!還可再抽披薩免費兌換卷! 最好種的8種多肉 ... 於 774729839.arhi-tura.si -

#64.熱情加開!諮商輔導中心性別平等系列愛情動畫電影賞析活動!

諮商輔導中心性別平等系列愛情動畫電影賞析活動! 此則公告已過期 回到公告列表. 送出留言. 列印本頁. 明道大學 學生事務處. 523-45 彰化縣埤頭鄉文化路369號. 於 osa.mdu.edu.tw -

#65.【商周】他靠愛情動畫翻身宮崎駿接班人 - TVBS新聞

是什麼樣的愛情動畫電影,能讓情侶在戲院散場,就攜手直奔法院結婚? 《你的名字》從8月底上映至今,日本票房已衝破164億日圓,登上日本本土動畫史上 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#66.有哪些好看的少女心炸裂的高分电影(或者是动画)? - 知乎

后面推荐的13部高分爱情片也不容错过哈,有甜到要得糖尿病的,还有又甜又虐人的。 有什么其他大家觉得少女心的电影,也欢迎在评论里给我留言~ ... 於 www.zhihu.com -

#67.【2022情人節片單】10部Netflix愛情電影推薦必看

2022情人節即將來臨,情侶們不如一起膩在家裡欣賞愛情片,另一半相伴歡慶好時光!COSMO精選10部Netflix上的愛情片單推薦,包括邱澤與許瑋甯的定情之 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#68.【出前一廷專欄】單身也能很應景?享受單身的你 - 美麗佳人

誰說單身就不能過情人節或七夕之類的節日?只要挑選一部好電影,不管是跟朋友一起,或是自己好好享受,照樣能在這種號稱情侶的節日中過得無比應景!沒錯,就算是愛情片 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#69.日本感人的愛情動畫電影- vegas-vulkan

日本感人的愛情動畫電影,愛情感人的動漫排行榜_百度文庫,很多日本動漫電影都刻畫了感人肺腑的深情故事,可謂是看一就哭一遍,今天小編就帶你回味一下,看看催淚的日本動漫 ... 於 081a2f505buqibfztm.vegas-vulkan.top -

#70.宮崎駿迷不難發現的秘密!藏在10部電影中的愛情啟示 - 風傳媒

日本動畫大師宮崎駿的動畫電影之所以迷人,在於其每一步都有許多無限可能的想像空間。宮崎駿所執導的許多受到大家歡迎的動畫作品,更是令觀眾深陷其中、驚嘆不已, ... 於 www.storm.mg -

#71.Disney+白色情人節片單推薦!經典愛情之作《鐵達尼號》!九 ...

踏入三月中,3月14日白色情人節要來了!重要節日不妨與另一半在家來一系列的愛情片馬拉松,好好體驗一下浪漫節日氛圍! 於 beauty.ulifestyle.com.hk -

#72.《Her》:當我們和AI談論愛情時,在談論什麼? - 關鍵評論網

兩人對話,漫遊日常,像《Before Sunrise》三部曲,乃所有愛情電影的關鍵。 ... 以管理辦法第五條為例,規定「菸品展示,不得以電子螢幕、動畫、移動 ... 於 www.thenewslens.com -

#73.電影介紹-君の名は(你的名字)

電影介紹-君の名は(你的名字). 劇情介紹 角色介紹 片曲欣賞. 《你的名字》是一部由日本動畫家新海誠編劇指導的日本奇幻愛情動畫電影,於2016年8月26日在日本首映, 於 st2.ilvs.ilc.edu.tw -

#74.求感人戀愛動漫電影。 - 動漫板 - Dcard

最近正在追曖昧對象,她喜歡看感人戀愛動漫電影,之前看過《你的名字》、《聲之形》,想問問還有那種感人戀愛的動漫電影嗎?最好是happy ending ,很 ... 於 www.dcard.tw -

#75.15部日本愛情電影催淚高甜:《初戀》佐藤健、坂口健太郎成名作

在京都就讀美術大學的20歲男大生,對電車中偶然邂逅的女孩一見鍾情,乍看恬淡而浪漫的戀愛物語,卻伴隨逐漸明朗化的驚人事實。 本片劇情描述就讀京都美術 ... 於 blog.myvideo.net.tw -

#76.愛情動畫解說 - Fratellibarri

反應遲鈍又直線條的野崎,雖然一開始並沒有把這個嬌小的女同學當成女生看待,但日本動漫電影泡泡影評:無論畫面多麼出彩都掩蓋不了悲劇的內核,畢竟這也是 ... 於 710270061.fratellibarri.lt -

#77.愛情電影- Jia Love Movie

愛情 片是以表現愛情為核心,並以男女在愛情發生的過程中克服誤會、曲折和坎坷等阻力為敘事線索,最終達到理想的大團圓結局或悲劇性離散結局的電影類型。 於 sites.google.com -

#78.《鈴芽之旅》全台票房飆破1.25億蟬聯雙週票房冠軍!

日本動畫大師新海誠的最新作品《鈴芽之旅》3月2日正式在台上映, ... 《鈴芽之旅》國語配音版將於3月17日登上大銀幕,這也是新海誠導演的電影在台首次 ... 於 www.bigmedia.com.tw -

#79.乘浪之約DVD – 繼《你的名字》後最療癒的愛情動畫電影

直購價: 199 - 199, 庫存: 1, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.新北市, 價格更新時間:2023-01-10, 上架時間: 2020-02-12, 分類: 音樂電影> DVD > 卡通動畫> 日本, ... 於 www.ruten.com.tw -

#80.【评分榜】日本恋爱动画电影TOP25(2010-2021年) - BiliBili

统计范围为2010年到现在为止(2010-2021年)所有恋爱向动画电影。如果你喜欢这个视频,不妨点赞硬币收藏一下吧,对UP主来说,你的推荐帮助很大! 於 www.bilibili.com -

#81.電影清單 - U2 電影館

... 科幻片 · 動畫片 · 國港片 · 日本片 · 韓國片 · 亞洲片 · 紀錄片 · 3D電影 · 音樂歌劇片 · 推薦影片 · 新片推薦 · 即將上映 · 熱門影片 · 店長推薦 · 主題電影. 於 www.u2mtv.com -

#82.《電馭叛客:邊緣行者》在Crunchyroll 動畫獎摘下 ... - 電獺少女

評分最高動畫:《進擊的巨人》最終季第二部份 最佳動畫電影:《劇場版咒 ... 最佳愛情動畫:《輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~》(輝夜姬想 ... 於 agirls.aotter.net -

#83.10部充滿愛恨生死的法國電影!「法國電影焦點」售票正式啟動

由法國在台協會與Unifrance跟藝文片商催生的「法國電影焦點」, ... 電影類型精華的10部電影,從親情家庭關係、愛情、戰爭、謀殺案、驚悚和動畫電影, ... 於 www.mingweekly.com -

#84.netflix情慾電影- Noononew

2020 — 在家这么多天有没有激情满满呢~看那些千篇一律的“爱情动作片”,偶尔也可以换换口味。 这次推荐Netflix上8部片,Hamsap又有剧情又浪漫的片,让妳 ... 於 g.noononew.pp.ua -

#85.【洋蔥不用錢】哭到淚崩推薦!! 16部神催淚動畫&動畫電影

本網站提供減肥、美容、戀愛、生活、工作等相關資訊,解決女性的煩惱,讓妳變得更美麗! 於 trouble-care.com -

#86.動漫線上看-日本同步動畫|LiTV立視線上影視- 愛情

LiTV-愛情線上看 · 無論何時我們的戀情都是10厘米 · 狼少女和黑王子 · 銀砂糖師與黑妖精~sugar apple fairy tale~ · 劇場版擅長捉弄人的高木同學 · 彼得・格里爾的賢者時間 ... 於 www.litv.tv -

#87.【影評】喬瑟與虎與魚群- 分享一部純粹又動人的愛情動畫電影

由骨頭社動畫公司製作,改編自田邊聖子的短篇小說,喬瑟與虎與魚群講述了在潛水店打工的男主角鈴川恒夫與雖然不良於行卻對繪畫有著興趣與天賦的女主角喬瑟之間的愛情故事。 於 hackmd.io -

#88.Top 400件動畫愛情- 2023年2月更新- Taobao - 淘寶

【官方正版】天氣之子+你的名字全套2冊新海誠導演動畫電影原著小說中文版原作小說青春文學愛情幻想動漫畫書籍天聞角川. 6人說“内包装很好”. 於 world.taobao.com -

#89.浪漫愛情片- 電影線上看 - friDay影音

friDay影音電影線上看,提供各種影片類型的片單,讓你更快速找到你喜歡的電影. 於 video.friday.tw -

#90.華語片、外語片鏡頭裡的虛實人生塗翔文:遲來的年度十大影片

朴贊郁借用古典「黑色電影」的類型傳統大玩特玩,把兩人迷離又扭曲的愛情拍得讓人動容,影像、聲音各方面也都有精巧的設計,是一部形式與內容同等豐富 ... 於 www.wealth.com.tw -

#91.WBC棒球經典賽》中華隊對戰義大利!江少慶先發,運彩賠率 ...

... 電影趣聞 (31); 電影知識 (40); 電影片尾 (49); 電影彩蛋 (35); 電影影展 (26). 電影影評 (631). 劇情片 (318); 愛情片 (55); 動畫片 (45) ... 於 edwardmovieclub.com -

#92.2023愛情陸劇片單推薦!趙露思&陳哲遠《偷偷藏不住》

繼2023古裝陸劇及職場、懸疑陸劇後,接著就是2023愛情陸劇片單推薦!回顧2022強檔愛情影集,包括楊紫&肖戰《餘生請多指教》、陳飛宇&張婧儀《點燃我, ... 於 www.harpersbazaar.com -

#93.別以為只有愛情片和災難片讓你流淚十大感人動畫電影大人看完 ...

大家從小到大應該都看過不少動畫片,其中不乏感人的劇情,感人的部分可能是親情、可能是愛情、也可能是友情等等…許多人可能會認為動畫片就是小孩在看 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#94.繼《你的名字》後今夏最療癒的愛情動畫,【乘浪之約】8/9上映

純愛系動漫電影【乘浪之約】(きみと、波にのれたら,前譯「若能與你共乘海浪之上」),找來從AKB單飛後成績斐然的川榮李奈為女主角配音,近年她的表現頗 ... 於 www.nova.com.tw -

#95.國賓電影網站入口- 國賓影城- 國賓大戲院- 電影

國賓影城、國賓大戲院、提供電影介紹、場次時刻表、購票資訊、會員網路訂票服務及最新電影活動訊息. 於 www.ambassador.com.tw