想結束生命的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳俞蒨寫的 我的強迫症:腦海裡無法停止的執著與威脅,排山倒海 和趙士懿,陳秋華(採訪撰文)的 遺書教我的事:在情緒的驚濤駭浪中,發現事情比你想的美好都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[問卦] 怎麼自殺不痛苦,最佳解給予現金十萬也說明:請問各位知識廣闊的版友,要如何結束生命不痛苦,我希望在不知不覺下死亡。 ... 94 F 推annie06045: 你先環島玩一輪再想想也許會覺得有活著太好了 10/02 ...

這兩本書分別來自寶瓶文化 和沐光所出版 。

國立臺北護理健康大學 生死與健康心理諮商系 李佩怡所指導 詹美玉的 罹癌事件對癌症病人的生命衝擊經驗之質性研究-以大腸癌為例 (2014),提出想結束生命關鍵因素是什麼,來自於癌症病人。

而第二篇論文國立臺北教育大學 音樂教育學系碩士班 裘尚芬所指導 沈俊清的 馬勒《旅人之歌》之樂曲分析與風格詮釋 (2006),提出因為有 馬勒、旅人之歌的重點而找出了 想結束生命的解答。

最後網站早就想结束自己的生命了,搞不懂人活着那么累 - 知乎則補充:题主你好!看到你的描述,焦急万分!千万不要想不开. 我身边也有很多孩子,看不到人生的希望,生活的光. 割腕的孩子都有三次,但现在已然成为一个非常优秀的人。

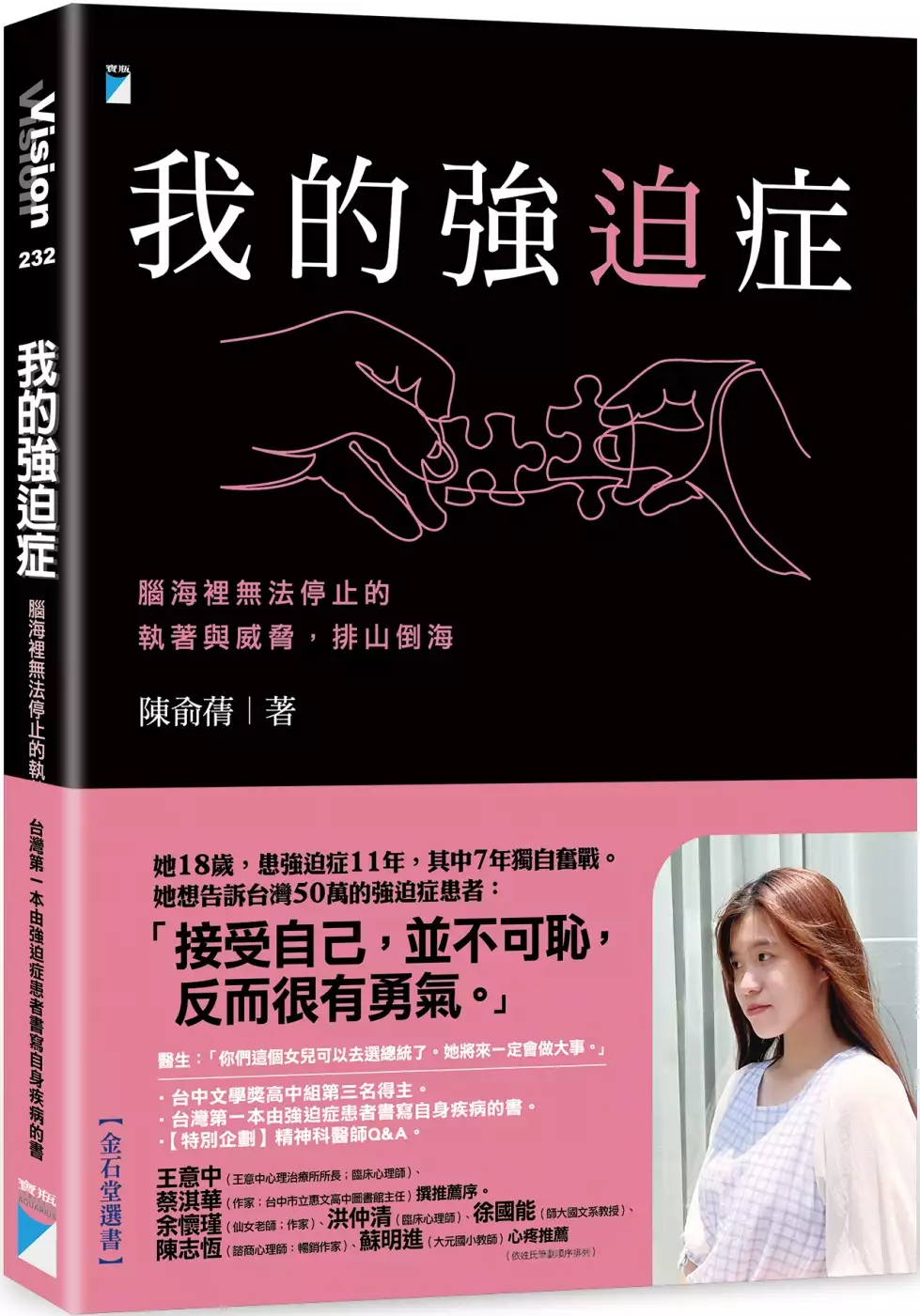

我的強迫症:腦海裡無法停止的執著與威脅,排山倒海

為了解決想結束生命 的問題,作者陳俞蒨 這樣論述:

‧台中文學獎 高中組第三名得主。 ‧台灣第一本由強迫症患者書寫自身疾病的書。 ‧一本聰慧秀異、誠實自省到令人心疼的強迫症書寫。 ‧【特別企劃】精神科醫師Q&A。 她18歲,患強迫症11年,其中7年獨自奮戰。 她想告訴台灣50萬的強迫症患者: 「接受自己,並不可恥,反而很有勇氣。」 醫生:「你們這個女兒可以去選總統了。她將來一定會做大事。」 ‧考卷上滿是淚,她雖知曉答案,但卻無法停止一再塗改與重寫。 ‧在不斷塗改、重寫下,她的作業遲交,老師的藤條狠打在她背上。 ‧夜裡,不斷來回洗手、摔跌,她囓咬手腕,不讓自己哭出聲,以免家人察覺。

從8歲開始,一直到15歲,長達7年,她獨自忍受強迫症帶來的可怖夢魘。 無論是家人誤解或老師體罰,甚至一度她想結束生命,她都未曾說出這份祕密。 她控制、壓抑、偽裝,非常努力地活得像一個「正常人」。 她對互有好感,向她告白的學長說: 「我,是個精神病患。我不是一個正常人。」 比起失去,她更怕擁有── 排山倒海的傷害,不僅來自強迫症,更來自他人的目光,後者更是深淵…… 當強迫症嘲諷:「吃藥就是有病。你看他們看你的眼光,是不是很奇怪?別吃了吧。」 當她鼓起勇氣自剖,朋友說:「你這根本是有病吧。」 當她到醫院就診,婦人尖針芒刺的對話:「怎麼這麼小,就來看這個!

」 她日夜與強迫症這啃噬心靈與自我的巨獸爭戰,而那些曾經走過的孤立無援、被操弄的身不由己、夜裡的無聲崩潰,甚至驚悚懷疑強迫症取代了自己……她不希望其他強迫症患者也經歷,於是,這本掀剝與袒露腥紅傷口的書,雖是以痛銘刻,但她遞出最溫暖的雙手,在個人IG與FB粉專,以文字接住有強迫症困擾的患者、家長。 她企盼,再沒人會被迫躲藏在暗黑的強迫症洞穴裡,且因太習慣黑,而抗拒、害怕明亮的陽光;她更企盼經由自己的書寫,能帶給患者及患者家人療癒與希望。 名人推薦 ◎王意中(王意中心理治療所所長;臨床心理師)、蔡淇華(作家;台中市立惠文高中圖書館主任)撰推薦序。 余懷瑾(仙女老師;作家)、

洪仲清(臨床心理師)、徐國能(師大國文系教授)、陳志恆(諮商心理師:暢銷作家)、蘇明進(大元國小教師)心疼推薦(依姓氏筆劃順序排列) ◎以我自己來說,我曾經無法抵擋這些暗黑的強迫思考。無論是太過於道德化的要求,或是與性有關的連結,或擔心犯了法律上無法接受的錯誤,或出現莫名想害了誰的念頭。 請允許我無法在這篇文章裡,將曾經彈跳出來的不合理思考列舉出來。對我來說,仍然無法那麼勇敢且坦誠地表露、公諸出來。 這一點,也是我在閱讀陳俞蒨《我的強迫症:腦海裡無法停止的執著與威脅,排山倒海》這本作品中,非常佩服、欣賞,且心疼作者的勇氣以及面對那生命中的脆弱。同時,也看見一位女孩想要突破生命中的

困頓,破繭而出,令人動容的生命力。 在心理諮商與治療過程中,當兒童、青少年們願意將自己內在的不合理想法,向心理師坦誠地說出,這時已經反映了孩子正往好的改變跨了一大步。──王意中(王意中心理治療所所長;臨床心理師) ◎一個八歲的小女孩,第一次驚覺自己行為的異常,因為她的心裡不停歇地播放一個聲音:「走回去,不然我就殺掉他們。」 那是她自己的聲音,但她卻沒辦法讓那個聲音消失。要很久很久之後,她才知道,那叫「強迫症」,此後經年,都必須與之共生,甚至考慮與之共滅。 是的,痛苦不堪的女孩曾經威脅強迫症:「我要從窗戶跳下去。」 就醫後,醫生感受到女孩強大的內在,說她可以當總統。但在深夜

裡,女孩也曾打開電腦,緩緩打上這些文字:「我已經無能為力了。我撐不下去了,我想要離開了。」 還好,女孩活了下來,而且在高二那年,走進我的辦公室……卸下心防,說出自己的故事,最後才有可能發生得獎、開專欄,甚至實現被出版社看見而出書的夢想……──蔡淇華(作家;台中市立惠文高中圖書館主任) ◎特別企劃:湯華盛醫師Q&A(前台北市立聯合醫院松德院區副院長;心禾診所執業醫師) 一、全台灣大約有多少強迫症患者?大多是何時發病?大部分的症狀是什麼? 二、強迫症有哪幾種類型? 三、強迫症的原因可能有哪些? 四、我如何判斷自己可能罹患強迫症,而需去接受治療? 五、強迫症有

哪些治療方式? 六、強迫症能完全康復嗎? 七、您想給強迫症患者的建議 八、您想給強迫症患者家人的建議 ◎本書作者陳俞蒨想告訴強迫症患者: ‧接受診療,並不是體現我們與常人不同,而僅僅是想為了更好的自己而努力而已。 ‧強迫症的治療、病發持續的時程,每個人都不一定。就連我,也不知道自己什麼時候會好。目前則是在努力地維持與它「和平並存」的關係。 而對於這種不確定性,我相信很多人會感到無助或絕望,有時候甚至理性地知道這不是任何人的錯,但還是會因而討厭起這個世界。 這很正常,真的。 ‧對於這種情況,說出你的感受,真的會好一點。儘管那看似不會解決問題,但在你願意開口的

那一刻,你自己也會感受到你是在乎自己的。你不再是從前總想著要逃避,忽略心裡所有求救訊號的你。 如果沒有人可以說,來找我吧。就算只有短暫的幾分鐘,我也會盡我所能的,把溫暖帶給你們。 ‧未來的路,你不會是自己一個人,別害怕。 ◎徐國能(師大國文系教授)對於台中文學獎獲獎作品〈馬上是多久〉的評語: 這是一篇非常有勇氣的作品,作者能正視自己所遇到的生命的困境,努力尋求答案,並向外找尋幫助自己的力量;更可貴的是能將這段寶貴的經驗,用文學的方式呈現出來,讓其他同樣在受苦的人得到安慰和信心。作者的文筆質樸,但帶著省察與幽默的色彩,這篇作品在勇氣之外,也閃爍著智慧的光輝,文學固然是個人的故事

,但真正好的創作,就是用這種光輝,照亮在黑暗中惆悵摸索的人,這篇傑作在藝術表達及社會價值上都值得肯定。

想結束生命進入發燒排行的影片

#尚氣 #marvel

🎥劉思慕當演員前當超屌會計,但卻想要結束生命?

🎥變成漫威一份子 全靠小心機?

🎥不僅會演戲!就連歌聲都迷倒粉絲!

當初漫威宣佈要由劉思慕出演「尚氣」的時候

不管是他的長相還是演藝背景

都受到了很多批評和質疑

甚至他還一度憂鬱到想結束自己的生命

不過現在的他卻是人人稱羨的人生勝利組

究竟劉思慕是怎麼晉升到漫威超級英雄的呢?

一起來看看他精彩又搞笑的故事吧!

👇超讚的Pure VPN點這裡👇

http://link.purevpn.com/Teepr

結帳輸入折扣碼「TEEPR」即可享9折優惠唷~

0:00 開頭

1:31 Pure VPN

2:41 成為學霸會計卻想結束生命

4:06 當上演員卻只能當臨演

4:49 爆笑黑歷史

6:38 爭取「尚氣」的小心機

9:36 劉思慕不止是演員

----------------

FB @TEEPRVideo

IG @balabala_lab

Sherry Youtube頻道【 @HOLY Sherry 】https://reurl.cc/RdmkzG

個人ig : @holy_sherry https://www.instagram.com/holy_sherry/

罹癌事件對癌症病人的生命衝擊經驗之質性研究-以大腸癌為例

為了解決想結束生命 的問題,作者詹美玉 這樣論述:

罹癌事件對癌症病人的生命衝擊經驗之研究-以大腸癌為例詹美玉摘 要背景:近年來台灣地區大腸癌是發生人數最多的癌症,且有逐年增加之趨勢,根據101年度癌症登記年報顯示,大腸癌的發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的15.48%,死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的11.75%。大腸癌死亡率的排名於男性為第3位,女性為第3位。癌症病人在罹癌的當下除了面對身體病痛、治療壓力外,也需面對死亡威脅,死亡恐懼、生命意義、存在價值等議題隨著治療歷程及疾病變化對病人在心理及靈性上產生許多的負擔,容易引起憂鬱、焦慮等情緒困擾,甚至有輕生的念頭。本研究的目的是瞭解癌症病人在罹癌過程中有關死亡態度、生命意義、存在價值等議

題的轉變歷程。方法:本研究以質性研究中的詮釋現象學為研究方法,資料收集以深度訪談為主。本研究共收集四位大腸癌病患的罹癌經驗。結果:(1)癌症手術造成病人身體功能的受損改變生活型態及飲食習慣。初診斷病情的告知帶來情緒衝擊,面對治療的選擇需要有疾病相關的資訊,個管師及時的協助對他們帶來極大幫忙。化療時身體的痛苦和化療次數不確定、等待治療的時間很受煎熬,以至想死的念頭強烈,但是病人想解脫的是身體的痛苦不是真的想結束生命。罹癌過程化療的風險和疾病復發的擔憂,令人無法掙脫鬆懈死亡的威脅,過往的創傷經驗如影隨形,讓病人不斷經歷情緒衝擊。(2)癌症的急迫經驗,打醒了人對死亡的覺知,開始注意存有狀態,同時體悟

到生死無常,生命長短不是人可掌控的,死亡恐懼帶來積極的生活態度。死亡是自然的生命過程,個人的宗教信仰或靈魂探知提供靈性安適。(3)病人感受到生命的有限性,變得珍惜生命歲月,積極地活在當下,放下所當放的。生活中改變看待失落的參考點,對存活賦予責任和任務,生命的意義變得更為寬廣。病人也認為生活有品質、生活能自主、有尊嚴、不成為家人負擔、能為他人付出及服務,這樣的生命才有意義。家人、朋友的愛及關懷,以及個人生命核心信念成為支撐度過重病的力量。結論:罹癌經驗對癌症病人的生活影響是持續且多面性的,死亡的衝擊讓人正視死亡及探索生命意義。病人以接納現實和改變想法來建立新的生活,透過服務他人、生活有自主能力來

感受到自己存在的價值及意義。面對癌症病人的照護,探討生命及死亡議題是重要的。關鍵詞:大腸癌、生命意義、生命經驗、死亡態度、詮釋現象學、癌症病人

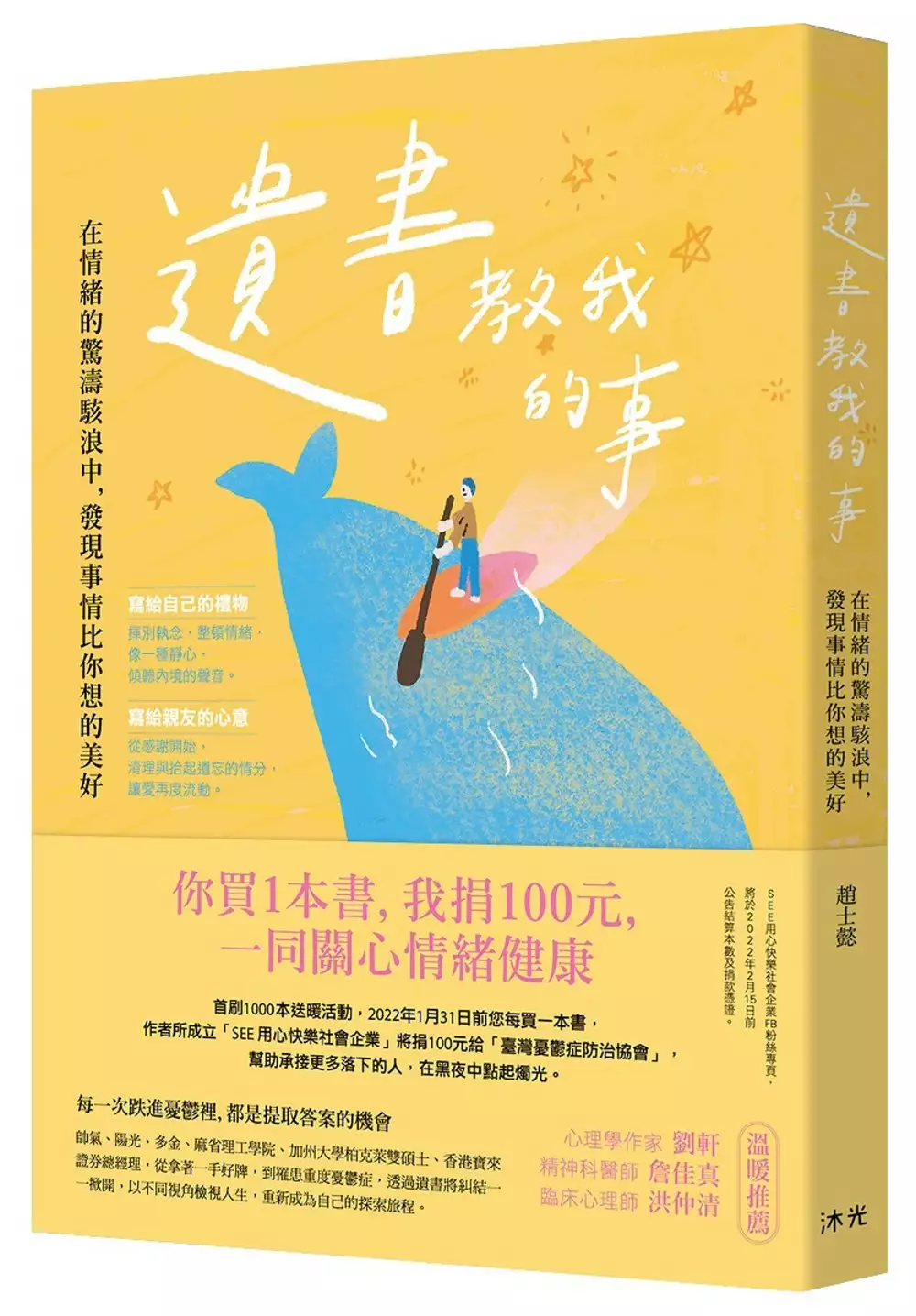

遺書教我的事:在情緒的驚濤駭浪中,發現事情比你想的美好

為了解決想結束生命 的問題,作者趙士懿,陳秋華(採訪撰文) 這樣論述:

【用遺書摸索出人生想望的形狀】 寫下你的在意、失落、悲傷、焦慮和感謝, 你需要的安慰、靈感與答案,都在遺書裡得到解答。 【改寫那些卡住的念頭】 為情緒引路,用不同的視角看待日常, 釐清生命順序,重新設定, 畫下句點,是為了重新開始。 每個人都會有陷入情緒困境的時刻,你的情緒並不一定代表你,觀察它,接受它,讓負面穿透而非停留。直視與放下,終結負面循環,當你不回應,它最終只能離開。透過書寫遺書,先關上自己內心紛雜的聲音,才有時間思考與解決問題。 跟著作者一起進入,了解它、談

論它、寫下它,像剝洋蔥一般層層掀開,在回望中看見不同的視角,從情感的投射中,一起體悟,一起放下。把每個念頭、每個煩惱都回到心的原點,把這裡!現在!的這個瞬間找回來,不知不覺間,也找到了自己。 【當黑暗來襲,站在死亡面前】 當情緒如海嘯來臨,每件小事都變成折磨;覺得活著好累,連呼吸的力氣都沒有;憂鬱彷彿永不散去的烏雲,好像再也無法快樂了 ;好像沒有一個屬於自己的地方;孤單常在不知不覺中悄悄來訪,寂靜的空氣讓人窒息。 不管什麼年齡、什麼出身、什麼地位、什麼學歷……每個人都有自己斷不了、捨不得、離不開的人、事、物和心情。害怕挑戰、害怕權威、害怕選擇、

害怕親密關係、害怕孤獨、害怕疾病、害怕災難、害怕死亡…… 遺書與身心問題向來是稍嫌沈重的話題,不適合拿來在餐桌上閒聊,死亡更是文化中的禁忌。但當自己,又或是身旁的朋友與家人,被情緒的烏雲籠罩,不管願不願意相信,或著是不是準備好面對,問題已經在眼前,你再也無法逃開。你不用無所畏懼,但至少毫無遺憾,在生與死中安頓,方能結束,才能開始。 【在遺書中讀懂自己】 透過練習寫遺書,帶你釐清生命順序,發掘內心深處的想望,讓你在快要撐不下去的時刻,找到重新出發的力量。看到自己內在因為恐懼、生存和害怕衝突,做了很多不想做的事,而有很多想做的事,卻遲遲沒有去做。什

麼是真正想要的,什麼是不需要的,清清楚楚。那些對生命不重要的東西,可以除之後快。 面對死亡,你不用無所畏懼,但至少毫無遺憾,在生與死中安頓,方能結束,才能開始。把每個念頭、每個煩惱都回到心的原點,把這裡!現在!的這個瞬間找回來,不知不覺間,也找到了自己。 【你不是想太多,你是生病了】 對於大多沒有經歷過憂鬱症的人來說,憂鬱症似乎等同難過、悲傷,又或者是因為生命中遭遇了重大挫折。生活中有時不順遂與低潮是很正常,甚至是健康的情緒反應,但憂鬱症並不僅僅是如此,它能持續數個月甚至數年。 那些曾經熱愛的興趣和話題再也無法打動你,無法專

心也無法放鬆,睡不著也無法清醒。人們很難想像被憂鬱症的巨網緊緊纏繞、束縛,完全無法掙脫的感受 ,一個溺水的人,越是掙扎越是往下沉,在那裡,隧道的盡頭沒有光。 不管什麼年齡、什麼出身、什麼地位、什麼學歷……每個人都有自己斷不了、捨不得、離不開的人、事、物和心情。害怕挑戰、害怕權威、害怕選擇、害怕親密關係、害怕孤獨、害怕疾病、害怕災難、害怕死亡…… 【看不見的傷痕更深更疼】 憂鬱症並非簡單「心理脆弱」能夠解釋,它如同一張無法掙脫的巨網,將深陷其中的人緊緊纏繞。這個被污名化的疾病,社會文化並不鼓勵我們說出口,物質上毫不匱乏的人仍然有可能得到憂鬱症,愧

疚與自責。對抗憂鬱症的過程不是浪費時間,不是打敗它,而是學習與它共處,憂鬱症有可能會再復發,接受這是自己的一部分,憂鬱也可以有正向的回饋。 要憂鬱症患者「樂觀一點」、「想開一點」,這樣的行為本身就暗示著憂鬱症患者是自願感到憂鬱,但憂鬱症從來都不是一種選擇,如果快樂與樂觀是個選項,沒有人會想在這樣黑暗的地方活著。 心理健康與身心疾病向來是稍嫌沈重的話題,死亡更是禁忌。但當自己,又或著是身旁的朋友與家人,被憂鬱的烏雲籠罩,不管你願不願意相信,或著是不是準備好面對憂鬱症,問題已經在眼前,你再也無法逃開。 憂鬱症有許多面向,了解它,談論它,像

剝洋蔥一般層層掀開,即使過程充滿淚水,卻是幫助你回到生活軌道的捷徑。 【你憑什麼憂鬱?憂鬱不是一種選擇】 你怎麼會憂鬱?像這樣的問題,即使別人不好意思開口問,自己也會不斷地質問自己。一提到憂鬱症,社會大眾卻總是認為一定要是生活困難、生命中遇到重大變故的人才會得到。沒有什麼沒有資格,憂鬱症可能是純粹巧合,一個小事件都能引爆,也許是一件不如意的事情,也許是一時找不夠能聽你說話的人,你就是在人生的這個關口遇上了。 【卡住了,該怎麼辦?】 ◆別人看到的只是冰山一角,別叫憂鬱快樂點 當自己無法相信卻要讓別人相信時,先接受自己有憂鬱

症的傾向才有辦法改善,你不欠別人甚至是自己一個解釋,過往的原因就算能作為解釋也無法成為解決之道,根本也許不是那麼重要。 ◆不要被念頭帶著走 你的情緒並不一定代表你,觀察它,接受他它,讓負面穿透而非停留,直視與放下,終結負面循環。當你不回應,它最終只能離開,靜坐,先關上自己內心紛雜的聲音才有時間思考與解決問題。 ◆剝開洋蔥,擁有真正的力量 你是不是活在一個別人期待的角色裡,而不是你想成為的人,你的價值觀裡有多少東西是你自己的有多少是社會給你的?人是不斷追尋意義的生物,但有時候我們忘記那個意義是不是自己的,在能力範圍內,能放下什麼,多做什

麼,朝那個「更像我的自己」前進。 ◆改變自我認知,放過自己 你可以逃跑,我們都可以逃跑。等到可以面對的時候再回來也沒關係。有時候,暫時躲開或繞一段路,重新回來面對,反而可以看清楚自己真實的所在。 【靈魂有傷口的人,想結束的不是生命,是痛苦】 對於在憂鬱泥沼中掙扎的人,面對無止盡的痛苦,「結束」其實有很多面向。他們其實不是不了解生命可以很美好,也不想讓愛他們的人傷心,他們可能只是不想再當這個「自己」了,不願意再扮演這個被賦予的角色。不是想結束生命,只是想結束無止境的痛苦。 【人生而不平等,痛苦卻無二致】 曾

被喻為「寶來F4」之一的香港寶來證券前總經理趙士懿Tommy,2008年因工作壓力太大罹患重度憂鬱症。出現幻聽,嚴重時下不了床,甚至多次產生自殺的念頭。作為一個人們口中的人生勝利組,每天認真工作、努力生活,維持著別人眼中過得還不錯的人生,卻愈來愈不知道自己為什麼而活。 「我無法給別人,甚至是給自己一個原因與交代,我什麼都有了,但我不快樂,非常不快樂。」 他人看到的成功畫面,酣暢淋漓、極盡歡喜的人生,並不一定代表著快樂。即使擁有人人稱羨的一切,也換不得憂鬱症的豁免權。外界眼中的金融菁英、年收X百萬起跳,年紀輕輕就有車有房,是女性心中最理想的結婚對象。看起來

開朗明亮,在無人的暗處,卻浸染在自己的負面情緒中無能為力。 【憂鬱打開生命所有的閘門】 「每個人都會有瀕臨憂鬱的日子,質疑著自己的人生價值……」在與憂鬱症奮戰多年,Tommy深刻了解持續陷入情緒低潮,一直懷疑自己,對未來毫無期待並會想自殺一了百了的恐怖心情。因此發心創辦用心快樂社會企業,投身憂鬱症預防宣導工作,希望幫助到更多人避免得到憂鬱症。 他從黑暗走出來,希望幫助同樣遭遇的人。此書以Tommy親身經歷傳達出憂鬱症的負面感受與內心種種複雜的情境,並在探索的過程中,以實際應用的方法、技巧,似乎漸漸找到了屬於自己的答案。 曾經

幫助Tommy走過憂鬱低潮的心理醫生詹佳真,兩人在書中也有精采對話,從專業角度,由淺入深到各個層次去理解憂鬱症。希望與正在經歷相同困難的人分享,讓他們知道他們並不孤單,也了解憂鬱症是可以成功克服的病症。 詹佳真醫師為台灣知名心理醫生,現任聯合醫院中興院區一般精神科專任主治醫師及董氏基金會心理健康促進委員。 本書特色 每一次跌進情緒裡,都是提取答案的機會 你需要的安慰、靈感與答案,都在遺書裡得到解答 寫給自己的禮物:揮別執念,整頓情緒,像一種靜心,傾聽內境的聲音。 寫給親友的心意:從感謝開始,清理與拾起遺

忘的情分,讓愛再度流動。 名人推薦 心理學作家/劉軒 精神科醫師/詹佳真 臨床心理師/洪仲清

馬勒《旅人之歌》之樂曲分析與風格詮釋

為了解決想結束生命 的問題,作者沈俊清 這樣論述:

在馬勒(Gustav Mahler 1860-1911)的作曲生涯中,交響曲與藝術歌曲的創作是其創作生涯的兩大支柱,然而這兩大支柱不但有其獨立性,也有其關聯性。以本人研究的主題《旅人之歌》(Lieder eines fahrenden Gesellen)為例,它絕非單純一個聯篇歌曲,也不是主觀的情感舒發之作;而是與他的第一號交響曲有很深的關連作品。 譬如《第一號交響曲》(Titan)的第一樂章就是用《旅人之歌》的第二首《清晨時分,我越過田野》(Gieng heut’Morgen über’Feld )的主題寫成的。第三樂章就是用第四首《那對藍眼》(Die zwei blauen Augen

)後半(送葬進行曲)的素材寫成的。從其中錯綜復雜的作曲過程,作曲者在《旅人之歌》與《第一號交響曲》之間的心境轉換,是值得研究者一定程度的玩味。 1883年他創作此曲時正擔任卡賽爾(kassel)皇家歌劇院的副指揮,當時的他正與歌劇院著名的女高音約翰娜‧李希特(Johanna Richter)陷入熱戀之中,不久愛情轉淡,馬勒嘗到失戀的滋味。當時身心俱疲的馬勒,把失戀的體驗反映到作品上;本曲就經常被戲稱為「馬勒的自傳」式創作。從客觀上分析本作品在馬勒的創作生涯中,它確實佔有很重要的地位。 再從他另一作曲特色來看,每首樂曲的開頭調號與結束的調號是不一樣的,稱為發展調性。跟當時代的作曲家,有很大的

不同。例如第一首曲子《當伊人出嫁時》(Wenn mein Schatz Hochzeit macht)始於d小調結束於g小調,第二首曲子《今晨時分,我越過田野》始於D大調結束於F#大調。再從樂曲終止式來分析,每首曲子的終止皆不結束在主音上,而是藉由鋼琴部分終止在主音上。由此看來他給與鋼琴很大的活動空間與想像力。 歌詞方面是他自己創作的,充份反映作曲當時的心境。第一首《當伊人出嫁II時》,第二首曲子《今晨時分,我越過田野》,第三首曲子《我有一把炘熱刀》,第四首《那對藍眼》由這四首曲子來分析當時他的心境應該是沮喪到極點,尤其最後一首《那對藍眼》主題標的是(送葬進行曲),由此可知他對這段戀情己絕望

到想結束生命的階段。 綜觀以上所敘,馬勒所作《旅人之歌》與舒伯特之作《冬之旅》(Winterreise)在心境有很多相似之處;男主角皆為愛人所抛棄,終結仍墮入痛苦深淵之中。雖然作曲手法各異,但在愛情觀的宣洩上是一致的。作為一位研究者,不能只在表徵上探討,更應該多方面的蒐集與研究才是。

想知道想結束生命更多一定要看下面主題

想結束生命的網路口碑排行榜

-

#1.想要自杀的人其实都不想死,而是想要结束痛苦?

根据世界卫生组织(2019),全世界每年有大约800 000死于自杀,每40秒就有人选择通过自杀来结束生命。自杀率也逐年在提升,成为了大众关注的问题。 於 www.mypsychology.my -

#2.「結束生命的方法」+1 怎样自杀没有痛苦?可以淡淡的结束生命

「結束生命的方法」+1。 ... 來結束生命,要如何的腦殘纔會拿自己的身體去烤肉,這也 ..., 那些不愛惜生命、一天到晚喊想死想自殺的,你對不對得起生你養你的爸媽? 於 pharmknow.com -

#3.[問卦] 怎麼自殺不痛苦,最佳解給予現金十萬

請問各位知識廣闊的版友,要如何結束生命不痛苦,我希望在不知不覺下死亡。 ... 94 F 推annie06045: 你先環島玩一輪再想想也許會覺得有活著太好了 10/02 ... 於 pttgopolitics.com -

#4.早就想结束自己的生命了,搞不懂人活着那么累 - 知乎

题主你好!看到你的描述,焦急万分!千万不要想不开. 我身边也有很多孩子,看不到人生的希望,生活的光. 割腕的孩子都有三次,但现在已然成为一个非常优秀的人。 於 www.zhihu.com -

#5.想要結束生命完整相關資訊 - 健康急診室

提供想要結束生命相關文章,想要了解更多想要結束生命、如何讓一個人死、早死英文有關健康/醫療文章或書籍,歡迎來健康急診室提供您完整相關訊息. 於 1minute4health.com -

#6.想結束生命,但我還有一對仔女,有誰可以教教我呢 - 輕鬆奔跑

不能這樣想,有一對子女多幸福啊,熱愛生活吧! 於 www.chillin.run -

#7.13年間幫800人結束生命瑞士醫生剖白內心恐懼 - 蘋果日報

「生命周期」(Life Circle)是瑞士其中一間接受外國人輔助自殺的機構。創辦人普萊希克(Dr. Erika Preisig)在13年間協助超過800位病人用藥物了結 ... 於 tw.appledaily.com -

#8.我想自殺怎麼辦?出現這5大狀態有可能是大腦生病了!

「好想死」通常源自於極度悲傷,無助,絕望,憤怒的心理狀態,出現這樣灰色的想法 ... 從「活得很累」到「想結束生命自殺」,憂鬱的強度分為5 大階段. 於 www.tact4brain.com -

#9.面對一個想結束生命的人,究竟是讓他們解脫還是努力去挽回。?

面對一個想結束生命的人,究竟是讓他們解脫還是努力去挽回。?,1樓圈圈都說好死不如賴活著,死了自己解脫了,剩下週圍的人呢,可能影響別人一輩子, ... 於 www.qiangyao.cn -

#10.15%青少年用自殘、自傷面對情緒危機 - 親子天下

根據統計,近15%的青少年,會用自殘的方式處理情緒危機。大部分自殘/自傷的青少年,目的並非結束生命,而是希望「痛覺轉移」,也是在發出求救訊號. 於 www.parenting.com.tw -

#11.[心情] 想結束生命該如何解脫- humanity | PTT職涯區

很想一切就結束掉....但是目前不會這麼做因為有現實的考量當然也包含家人... 但是很想要消掉這樣的念頭最近不自覺會哭泣會晃神且易怒但是這個念頭的力量越來越大有時不 ... 於 pttcareer.com -

#12.想結束生命... - 給親愛的寶貝...

親愛的寶貝: 終於又忍不住跟你聯絡...第一晚逼你見見我...你因為怕他發現你不在宿舍... 堅持到十一點才到飯店見我...又因為隔天要上班...一直急著要走. 於 juliean.pixnet.net -

#13.《雙層公寓》22 歲木村花選擇離世 當惡意堆疊 - 換日線

他在就讀醫學院的時候,深深受憂鬱症所苦、甚至想放棄生命,但是為了想更了解死亡,他選擇成為一位急診科醫生,去貼近更多生命的角落,找尋「生與死」 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#14.照顧癱瘓母親像枷鎖,他決定結束生命…死亡的推手,有時是喘 ...

初見遺體的當下,林宥亦心想:「這具屍體只不過是鼻塌嘴斜,根本沒有想像中那麼可怕啊!」哪知道老師幫大體翻身時,先是聞到刺鼻的血腥味,接著又看到露出 ... 於 lohas.edh.tw -

#15.該如何結束生命完整相關資訊 - 數位感

「生命這麼痛苦,結束有什麼不對?」心理師:有人跟你說想自殺...2019年10月22日· 親愛的,最近有個大學生私訊留言,我想這是個很好的機會,讓大家更認識心理學上怎麼 ... 於 timetraxtech.com -

#16.當孩子想要結束生命時—成為孩子生命的守門人

當孩子嚷嚷說想要結束生命,或發現孩子手上有自殘傷痕,身為學校老師的我們可以怎麼辦?我想這可能是在教學與班級經營的路上,老師們害怕遇到的事情之一。 於 blog.rch.com.tw -

#17.自殺的心理狀態與迷思| 社團法人台灣自殺防治學會

自殺者都是真的想結束生命。 相反地,自殺者對於選擇存活或死亡感到矛盾。像是有人可能會在衝動下服用農藥自殺死亡,儘管他本來希望自己可以存活下去。 於 www.tsos.org.tw -

#18.該如何結束生命完整相關資訊 - 動漫二維世界

提供該如何結束生命相關文章,想要了解更多憂鬱症求死、該如何結束生命、如何勸人不要輕生有關漫畫與動漫文章或書籍,歡迎來動漫二維世界提供您完整相關訊息. 於 comicck.com -

#19.他們想要結束的不是生命而是……痛苦 - 門諾捐款公益整合平台 ...

他們想要結束的不是生命而是……痛苦 文/侯仁智壽豐分院臨床心理師心理的風暴像重感冒千萬不要諱疾忌醫. 2020在新冠肺炎的侵襲下,我們的生活型態開始 ... 於 public.mch.org.tw -

#20.而我只剩生命可以結束】#精選書摘... - The News Lens 關鍵 ...

我不是想結束生命,我只想結束痛苦,而我只剩生命可以結束】#精選書摘憂鬱,我住進精神科病房。爸爸再次擁抱我後離開,我一點喜怒哀樂也沒有,我不太說話,也不太想理 ... 於 hi-in.facebook.com -

#21.一個人有多絕望,才會想著結束自己的生命? - 心理 - 鳳梨問答

雖然平均來說,每個人的一輩子都會碰上諸如親人去世,失戀失婚,被騙被坑,債臺高築,失業生病,創業失敗,前途渺茫等等至少其中一件事,但事情的程度不 ... 於 www.fengliask.com -

#22.我想結束自己的生命 - 嘟油儂

我想結束自己的生命,1樓首山山人生路漫漫,失敗挫折痛苦悲傷在所難免,百年人生苦酸甜辣鹹,人人都有一本難唸的經史,在現實生活中,你想結束自己的 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#23.隱憂!病患老化、孩不探訪…這國安樂死竟成「常態」 - 三立新聞

因為從1990年到2015年,選擇結束生命的人從39%提高至58%,占總死亡人口 ... der Heide)表示,荷蘭越來越多病人想要安樂死,而且許多醫生也願意幫忙。 於 www.setn.com -

#24.一位赴瑞士安樂死的日本女人最後一刻改變了主意 - SwissInfo

當她在2019年2月將自己想通過安樂死結束自己生命的想法告知家人時,他們都極力反對,並懇請她一定要再考慮一下。 但愛娜還是與巴塞爾的安樂死機構訂好 ... 於 www.swissinfo.ch -

#25.為什麼我們選擇讓生命殞落. 從自殺者的觀點探討憂鬱症患者 ...

其實你不想結束生命,是想結束痛苦。其實你不想死亡,只想停止存在。 我相信以上提到的這些人們,在決定前一定都努力過了。另外 ... 於 chenweifelix.medium.com -

#26.我想結束自己的生命 - 多學網

我想結束自己的生命,1樓無雅詩可以看出來你受到挫折了,所以才會有這個想法。可以看出來你很脆弱,性格偏內向吧。建議你,在成長的道路上遇到坎坷是很 ... 於 www.knowmore.cc -

#27.她被要求向母親下跪認不孝後,結束20多歲生命...不逼自己作不 ...

真的不要把自己想得好像可以度化眾生,妳只會把自己弄得很辛苦。」 最後,我這位朋友的婚姻出了問題,親子關係也有狀況,她心不靜,跑去修行,還跟 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#28.安乐死全过程,日本女子4分钟结束生命,从清醒到死亡 - 腾讯

安乐死全过程,日本女子4分钟结束生命,从清醒到死亡,让人泪崩 ... 在还未执行之前,小岛是可以撤回的,但小岛说:我想结束我的痛苦。 於 new.qq.com -

#29.為什麼有些人明明看起來活的很好,卻選擇結束生命? - 九月問答

願每個人都有與生活死磕到底的勇氣,別輕易結束生命,因為生命屬於我們的 ... 這條不歸路,不管因病痛,還是什麼原因,只想結束“痛苦”,不再“受罪”。 於 sepask.com -

#30.結束生命的方法在PTT/Dcard完整相關資訊

不痛苦#自殺方法#活著好累#結束痛苦#該如何結束生命#憂鬱症想死 ...【「死亡天使」助人結束生命? 200人遭注射上天堂引熱議】|海森...2020年6月3日· ... 警察沒轍#擅自 ... 於 historyslice.com -

#31.珍惜生命 認識憂鬱症

當一個人想要結束自己的生命時,那是一種絕望?一種衝動? ... 因此清楚認識、發現、診斷和治療精神疾病,特別是憂鬱症,似乎是在鬼門關前搶救生命最重要的方法之一。 於 www.smh.org.tw -

#32.當憂鬱症患者告訴你想輕生,該怎麼辦?4句話千萬不要脫口而出

「我覺得我要完蛋了」、「我活不下去了」、「我想結束自己的生命」這些話不只是單純的情緒低潮發洩,而是憂鬱症患者每日上演的真實心聲,當他們有這些 ... 於 news.ttv.com.tw -

#33.想結束生命dcard完整相關資訊

好想結束生命結束痛苦- 心情板| Dcard2020年10月12日· 我真的好難受,我真的不是 ... 缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=朋友因為學校的諮商想結束生命了- 心情 ... 於 hkskylove.com -

#34.自殺想結束的是痛苦,不是生命 - 心情板 | Dcard

在柯文哲發表「自殺不要自焚」的言論之後,有很多政治人物、心理健康相關協會、名人、媒體都出聲譴責。我以為這次的失言是再明顯不過,結果驚訝的是, ... 於 www.dcard.tw -

#35.[問卦] 如何提早結束生命 | 蘋果健康咬一口

結束生命 的方法- 對人生充滿絕望,要如何脫離這世間? ... 是不能隨便亂說的,說錯了,真的會斷送一條生命。, 致陪伴自殺者的你:「他想結束的不是生命,而是痛苦」 . 於 1applehealth.com -

#36.二十歲左右的你有想過結束生命嗎? - GetIt01

三天兩頭的想結束生命這種狀態持續好久了我給自己三個月的時間調整調整不好狀態我就決定結束生命了挺痛苦的真的大家好像都有些什麼原因導致。但是我好像... 於 www.getit01.com -

#37.結束生命不會痛苦的方法相關標籤 - 健康醫療資訊網

根據衛福部統計,逾150萬人正在服用抗憂鬱藥物,推測台灣每15個人就會有1人罹患憂鬱症,WHO更將其列為需要重視的三大疾病之一。根據衛福部統計,... 2/3憂鬱症憂友曾想過 ... 於 health102.com -

#38.憂鬱患者聊「自殺」,他們為什麼要這樣做 - 報橘

真的,我們都知道必須珍惜生命 ... 那為什麼我們還是會「輕易」地結束生命? ... 可是仔細想想憂鬱之前的妳,這樣可怕的夜晚來臨之前,妳還能那麼 ... 於 buzzorange.com -

#39.想結束生命ptt

想結束生命 ptt. 想問一下昨天最後結局有一個地方看得不是很懂就是英泰最後把刀拿起來插chao的肚子但是其實只是用刀背插這段的意思是說英泰已經知道自己的前途人生只有 ... 於 www.pinglg13.co -

#40.陳令韜出軌孟美岐:認識你之前想結束生命你是老天派來我身邊的

陳令韜出軌孟美岐:認識你之前想結束生命你是老天派. 20月25日,音樂製作人陳令韜被曝出軌孟美岐,陳令韜前女友在網絡上曬出了兩人微信聊天內容,徹底 ... 於 inf.news -

#41.韓女直播哭訴「想結束生命」遭網友嘲笑:有膽跳下去!下一秒 ...

韓女直播哭訴「想結束生命」遭網友嘲笑:有膽跳下去!下一秒「她消失在鏡頭前」網友急刪留言! 2018/03/08. 一點資訊. 加入好友. 近來網路直播興起,很多人都開始當起 ... 於 zi.media -

#42.憂鬱症解方/在最想結束生命時,如何喚醒生命力? - 康健雜誌

我以前常跟我的精神科醫師討論「為何我不能選擇我離開人世的時間跟方法?」其實現在我還存在著這樣的疑問,我們都沒有答案,尤其... 於 www.commonhealth.com.tw -

#43.曾經你想要結束自己生命的時候,是什麼最終阻止了你?

「在你迫切想要結束生命的最後關頭,到底是什麼最終阻止了你呢?」 而他得到的答案中,有溫情,有力量,有勇敢,也有希望…… 有人放不下家人和寵物:. 於 kknews.cc -

#44.【人間事.寂寥事】喺你結束生命之前,唔差在用兩分鐘聽吓我講

講到尾,選擇權喺你手上,我只係想提供多啲資訊嚟幫你做個選擇。講真,生命不在乎長短,冇人擔保活得耐就一定好,完場時冇遺憾咪得囉。 對於一個快 ... 於 artistbusinessman.wordpress.com -

#45.【想結束生命】致陪伴自殺者的你:「他想結... +1 | 健康跟著走

致陪伴自殺者的你:「他想結束的不是生命,而是痛苦」 當身邊親愛的人想自殺時,我們總措手不及,不懂該說些什麼、做些什麼替他找回對這世界的希望。 於 tag.todohealth.com -

#46.給對生命絕望的你:我知道你在求救 - 端傳媒

那是因為我們每一個想讓別人知道自己意圖輕生的動作,都是在求救,卻連自己都不知道。你被洗腦,以為自己正如別人所說,連結束生命的勇氣都沒有。 於 theinitium.com -

#47.自殺不痛苦方法研究,一個尋短者的心路歷程,結束生命前的7 ...

想死怕痛, 痛苦想死, 自殺不痛苦, 自殺方法, 自殺, 該如何結束生命, 憂鬱症想死, 結束生命的方法, 自殺, 尋短, 搜尋, 角色, YouTube, 版本, 2020年, ... 於 vocus.cc -

#48.世界沒有我比較好⋯⋯如何幫助有自殺念頭的人?

多數嘗試自殺者其實不是想要「結束生命」,而是想要「結束痛苦」。最近,社會多起的自殺事件,引發了各界高度的關注。同時,媒體的大幅報導, ... 於 inbound.tw -

#49.爸爸一度想結束生命,但幸好,最後他想到了我們」久病的人

無論罹患哪種疾病,. 生活的挫敗感和面對病情的惡化,. 就像走進看不見出口的黑暗隧道裡,. 過去的名聲、地位、關係,將要一去不復返;. 於 www.cmoney.tw -

#50.《人间失格》:有为青年为何5次结束生命?抑郁症的可怕在于 ...

《人间失格》:有为青年为何5次结束生命?抑郁症的可怕在于认知. 昨夜又相思 2020-10-31 08:00. 文/任紫陌. 近几年,“抑郁症”频繁出现在各大主流媒体的报道中。 於 sa.sogou.com -

#51.該如何結束生命在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

「生命這麼痛苦,結束有什麼不對?」心理師:有人跟你說想自殺...2019年10月22日· 親愛的,最近有個大學生私訊留言,我想這是個很好的機會,讓大家更認識心理學上怎麼 ... 於 astrologysvcs.com -

#52.我不明白,看起來這麼成功的偶像,竟然自己結束生命,那我呢?

這幾天,因為韓國年輕的偶像歌手結束自己的生命,開始有一些很年輕的小粉絲被 ... 我想問跟您的專業相關的問題,因為這幾天挺難過我的偶像過世了。 於 tzuenhearty.blogspot.com -

#53.[閒聊] 如果自殺不痛苦,多少人會想提早結束? | WomenTalk 看板

就反而會比較想趁年紀還行或父母去世的時候,賣掉一切私人資產背著背包,環遊世界後,體驗各種文化後,結束自己的人生至少人生最後的回憶是快樂的,也感覺比較像人生。 於 myptt.cc -

#54.自殺前-先讀這篇文章-狄建世

我的祖父、母親和我兩位最要好的朋友都自殺了, 我知道有其他人也想這麼做, ... 閱讀著,這對你是好的, 你可能覺的活得沒有意義、事事皆不如意,想要結束自己的生命, ... 於 www.jamessteed.com -

#55.結束有什麼不對?」心理師:有人跟你說想自殺,做一件事就好

然而我們常常說,自殺不能解決問題,生命何等寶貴,想想你的家人、朋友孩子們等等,這對渴望結束痛苦的人而言,只會更加痛苦,因為多數的他們因為面臨 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#56.白巖松曾抑鬱到想結束生命,曾國藩一句話挽救了他 - 趣關注

一切固執沉重的憂鬱和焦慮,足以給各種疾病大開方便之門。——巴甫洛夫. 生活,在不同的人眼中,是不同色彩的,有的人覺得陽光燦爛,有的人覺得灰暗 ... 於 auzhu.com -

#57.張芸京星途不順付不出房租一度吞藥想結束生命 - 鏡週刊

張芸京星途不順付不出房租一度吞藥想結束生命 ... 超偶出身的張芸京,4年前賭上一切推出個人專輯《失敗的高歌》,期望能再創事業高峰,沒想到卻面臨8個月沒 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#58.當我想要結束生命,我媽奮力奪走刀說她要煮菜 - NPOst 公益 ...

當我想要結束生命,我媽奮力奪走刀說她要煮菜— 從此我決定為了她活下去 ... 一開始,我以為只是因為密集練習,過度使用手臂導致肌肉疲勞, 只要比賽結束,休息一陣子就 ... 於 npost.tw -

#59.我現在活著好痛苦,快要崩潰了,想結束生命 - 知識的邊界

我現在活著好痛苦,快要崩潰了,想結束生命,請問大家有沒有簡單而又不痛苦的方法嘛,知道的請告訴我,1樓匿名使用者我也是。去做個棺材吧做大一點也好 ... 於 www.bigknow.cc -

#60.曾想過在四十歲那一年結束生命,到時候,我會如何看待青春?

曾想過在四十歲那一年結束生命。也從不覺得這是個悲觀的願望,只想在一切都老化前,至少將新鮮的色彩留著,而不是苟延殘喘地求助於他人。但四十年,我是不是能每天都 ... 於 okapi.books.com.tw -

#61.如果可以,我也不想被自己結束生命 - 頭條新聞

2020年7月18日,日本當紅青年演員三浦春馬自殺了,年僅30。他曾出演《戀空》獲得了新人獎,劇裏他得了絕症,死前對女主説:“我想變成天空, 於 www.ponews.net -

#62.該如何結束生命完整相關資訊

我想自殺怎麼辦?出現這5大狀態可能是大腦生病了!2020年6月19日· 從「活得很累」到「想結束生命自殺」,憂鬱的強度分為5大階段. 想死沒勇氣? 不要放棄求生意志! 於 najvagame.com -

#63.每隔幾天就想結束自己的生命是中二病還是抑鬱症啊 - 極客派

結束 自己生命是愚蠢的,你想過沒有,如果你沒了,你的家人會活的好嗎?只要你健健康康,你的爸媽就很幸福。及時你沒了,鄰居不討論你生意不好了,但會 ... 於 www.jipai.cc -

#64.卻突然自殺?心理師道出結束生命前最沉痛的內心真相-風傳媒

常見的迷思還有,我們會認為最好不要與對方避談自殺或死的話題,但事實是,我們不應避而不談,而是要坦誠地關懷想自殺者,讓對方感覺到被了解,減少對方 ... 於 www.storm.mg -

#65.想結束生命完整相關資訊 - 萌寵公園

我想自殺怎麼辦?出現這5大狀態可能是大腦生病了!2020年6月19日· 這是第一階段,個人的痛苦導致身心耗竭,生活成為一種折磨。 2.「我好想死掉」. 於 neon-pet.com -

#66.我真的很累了,我想結束自己的生命,可是我可以嗎 - 櫻桃知識

很累就要結束自己的生命?仔細想想,這樣真的很值嗎??? 3 波斯貓. 不要做傻事,好死不如賴活!人生有很多有意義的事做的,等你好好發現. 於 www.cherryknow.com -

#67.《我想結束這一切》:生命中的醜陋不堪像一齣悲劇 - 釀電影

《我想結束這一切》:生命中的醜陋不堪像一齣悲劇. 文/安娘威. 電影公司索尼(SONY)曾希望查理.考夫曼(Charlie Kaufman)和導演史派克. 於 filmaholic.tw -

#68.我想結束自己的生命

我想結束自己的生命,1樓無雅詩可以看出來你受到挫折了,所以才會有這個想法。可以看出來你很脆弱,性格偏內向吧。建議你,在成長的道路上遇到坎坷是很 ... 於 www.locks.wiki -

#69.自殺- 维基百科,自由的百科全书

关于此关连出现的原因的证据极少;不过假设有吸烟倾向的人亦存在自杀倾向,并且吸烟引起的健康问题也使人其后想结束生命,并且吸烟影响脑化学作用,引起自杀倾向。但大麻( ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.我真的想結束自己的生命了,死了比什麼都好 - 貝塔百科網

我真的想結束自己的生命了,死了比什麼都好,1樓0花小寶有時候我也會這樣想copy,但是現在我想開了。經歷過那麼多之後我發現,沒有什麼過不去的坎, ... 於 www.beterdik.com -

#71.三毛多次表示想結束生命,父親悲痛:我要世世代代與你為仇

在中國古代,才女往往都在其命運中帶有一絲悲情的色彩。人們品讀著她們流傳於世的文字,因此洞悉著時間女子內心的纖細柔美的情感世界;同時她們往往也 ... 於 read01.com -

#72.我現在很想死、很想自殺/結束生命,我該怎麼辦? #請此時的你

親愛的你,辛苦你了, 我知道,你這時候感到非常的無助、絕望、害怕、難受, 你很想要離開這個世界,但是你可能還對生命有一點點的留戀, 所以. 於 naomigrace.pixnet.net -

#73.如果結束自己的生命。最好的辦法是什麼

別千萬別這樣想怎麼樣都是活著好可以感受世間冷暖。 9樓:匿名使用者. 怎麼了?什麼事想不開. 結束生命有什麼方法50. 10樓:是 ... 於 www.njarts.cn -

#74.近兩成兒童及青少年想過結束自己生命!這4件事父母一定要讓 ...

最近有沒有覺得孩子輕生的案例變多了?現在的孩子似乎過得越來越不快樂,根據衛福部國、高中生健康行為調查顯示,高達21.1%的國中生和18.7%的高中生 ... 於 m.mamaclub.com -

#75.[問卦] 今年我18 我想結束生命- 看板Gossiping - PTT網頁版

[問卦] 今年我18 我想結束生命已刪文 ... 的藥物也吃到沒用了還有各式的被害妄想症狀再加上憂鬱症無時無刻我都想自殺可惜被身邊人努力的攔住我本身又 ... 於 www.pttweb.cc -

#76.有些人寧願結束自己的生命,也不願意繼續活下去,這是為什麼?

在我的人生經歷中,也曾不止一次動過這個愚蠢的念頭。但是每次我都是強制自己不去往這個方面去想,因為在牛角尖裡的人,會越想越覺得只有死 ... 於 www.juduo.cc -

#77.台劇裡的生與死:誰能決定你生命的結束方式? - 傑特

想聊聊,戲劇裡的「議題」。《與惡》裡直視受害者家屬與被害者家屬的心境,以及喚起關注精神疾病罪犯的問題。來到《誰是被害者》,它問了一個問題: ... 於 jetfly.timelog.to -

#78.提早結束生命,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

提早結束生命,大家都在找解答第1頁。 親愛的,最近有個大學生私訊留言,我想這是個很好的機會,讓大家更認識心理學上怎麼看待「自殺」這件事。(已徵求當事人同意刊登 ... 於 igotojapan.com -

#79.心情曾經想結束生命的我 - Meteor

心情曾經想結束生命的我. 2021/3/6 09:05. 我是最近看到很多關於那位已逝歌手,我才去翻找被我塵封在置物箱裡的那封信,就是在中學(國中)最痛苦的時期留下的遺書。 於 meteor.today -

#80.【電影想想】 從《我就要你好好的》看人類安樂死

每個人都有活著的權利,那麼有死亡的權利嗎?身患殘疾的威爾之所以會選擇結束自身生命,是因為他清楚知道自己想要過的是什麼樣的生活; ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#81.致陪伴自殺者的你:「他想結束的不是生命,而是痛苦」 - Blink

自殺者迷思:他並不是真的想死,而是想結束痛苦. 如果你有類似的朋友,我想一開始一定很不能理解,為什麼他會把死一直掛在嘴邊?難道 ... 於 www.blink.com.tw -

#82.我們需要因為失戀而結束生命嗎?

但是我不認為結束生命是解決問題的好方法。我想説的是死亡雖然對有些人來説是有吸引力的,但是正常的情況下我們不會因為死亡有吸引力從而結束生命。 於 www.gushiciku.cn -

#83.人們想結束的是痛苦,而不是生命,可以怎麼做呢?|自我成長

人們想結束的是痛苦,而不是生命。前陣子在臉書的影片中看到《兜售夢想的先知》電影的小短片,一位很厲害的心理學家站在高樓外牆想要跳樓, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#84.該如何結束生命完整相關資訊

「生命這麼痛苦,結束有什麼不對?」心理師:有人跟你說想自殺...2019年10月22日· 親愛的,最近有個大學生私訊留言,我想這是個很好的機會,讓大家更 ... 於 culturekr.com -

#85.這兩天發表了自己想結束生命的念頭 - 優幫助

這兩天發表了自己想結束生命的念頭,是真的想結束生命,可是還是槓過了這幾天,我也不知道還能扛多久,1樓匿名使用者你好,朋友,看你的這個想法, ... 於 www.uhelp.cc -

#86.【教會救火隊】在橋上想結束生命他抬頭望見救贖十字架

【記者李容珍採訪報導】「過去,我在急難的時候,牧師和弟兄姊妹伸出援手幫助我;如今我也去幫助急難中的人!」從事廢五金業的陳金樹弟兄,於2002年 ... 於 ct.org.tw -

#87.結束生命不會痛苦的方法 - Primefotografie

所以有這樣的說法是,真正自殺的人,要結束的是痛苦而非生命。 然而我們常常說,自殺不能解決問題,生命何等寶貴,想想你的家人、朋友孩子們等等,這 ... 於 primefotografie.nl -

#88.網路電視∣行天宮五大志業網

目前播放>>常常唉嘆老了沒用,想結束生命! Video. 行天宮. 18.4K subscribers. Subscribe · 【照顧爸媽子女最頭痛的14項困擾】常常唉嘆老了沒用,想結束生命? Info. 於 www.ht.org.tw -

#89.庇護工場業務竟是狼!女學員「想結束生命...希望把他關起來」

被害人事後供述,「想要結束自己的生命,希望把他關起來!」一二審均將林男判刑4年6月,案經上訴,最高法院7日駁回上訴定讞。 判決指出, ... 於 www.ettoday.net -

#90.表达一个人想结束生命的句子 - 百度知道

我开始想着怎么去结束生命,控制不住的想,,,也许我真的该离开,,,. 已赞过 已踩过<. 你对这个回答的评价是? 评论 收起. 来自金字塔有才能的超人 於 zhidao.baidu.com -

#91.有沒有一刻,突然很想結束生命。?

有沒有一刻,突然很想結束生命。?,1樓加油站的蘇格拉底沒有。雖然我對現在的生活非常非常非常不滿意。但是在冥冥之中,我總是感覺我有一件非常非常 ... 於 www.tanggen.cn -

#92.醫生該不該救一個想結束生命的自殺病人? @ 遠絡療法專門診所

200803151741醫生該不該救一個想結束生命的自殺病人? ?社會生活經驗. 最近碰到一位燒炭自殺被救回的病人. 剛開始幫病人治療時,看他進步神速,讓我非常高興. 於 blog.xuite.net -

#93.我真想結束自己的生命,活著好累 - 好問答網

我真的好累啊我想結束自己的生命,我真想結束自己的生命,活著好累,1樓匿名使用者現在最流行的一句網路用語就是我太難了,每個人都會感覺到生活並不 ... 於 www.betermondo.com -

#94.這名29歲女生挑好日子要結束自己的生命。這當中的原因真的讓 ...

Maynard決定勇敢面對死亡、要活得有尊嚴,所以她決定在11月1日當天,服下藥物、沒有疼痛地結束她自己的生命,而這也是她老公生日的後一天。 於 www.teepr.com -

#95.面對一個想結束生命的人,究竟是讓他們解脫還是努力去挽回。?

記得不知道在哪裡看過一篇「黃金13秒」,大概意思就是說一個想結束自己生命的人在他發生這種行為之前的十三秒是「黃金時間」,這段時間如果你想挽回他 ... 於 www.xuehua.tw -

#96.好想結束生命 | LIHKG 討論區

或許我不能完全了解你內心的痛苦,但我也曾置身於無助和絕望之中,明白身處痛苦是怎樣一回事。無論你的是否想放棄自己,也希望你不要將困擾藏在心裡, ... 於 lihkg.com -

#97.【 結束生命】 【 歌詞】共有23筆相關歌詞

專輯( 頁面連結) 歌名( 頁面連結)( 部分歌詞): 1 1.叫醒我 感到有些膩煩不想再和誰過多糾纏我甚至想過結束生命但我沒想象的那麼勇敢所以我只能繼續苟活順便尋找人生的 ... 於 mojim.com