微風安全帽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張力中寫的 張力中的孤獨力: 孤獨,讓學習與思考更有威力 和格奧爾格.諾赫夫的 病腦啟示:神經哲學與健康心智都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自方舟文化 和國立臺灣大學中心所出版 。

大仁科技大學 休閒健康管理研究所 徐茂洲所指導 黃茜梅的 綠島水域運動觀光客行為傾向模式之研究 (2009),提出微風安全帽關鍵因素是什麼,來自於結構方程模式、綠島、運動觀光、水域運動、計畫行為理論。

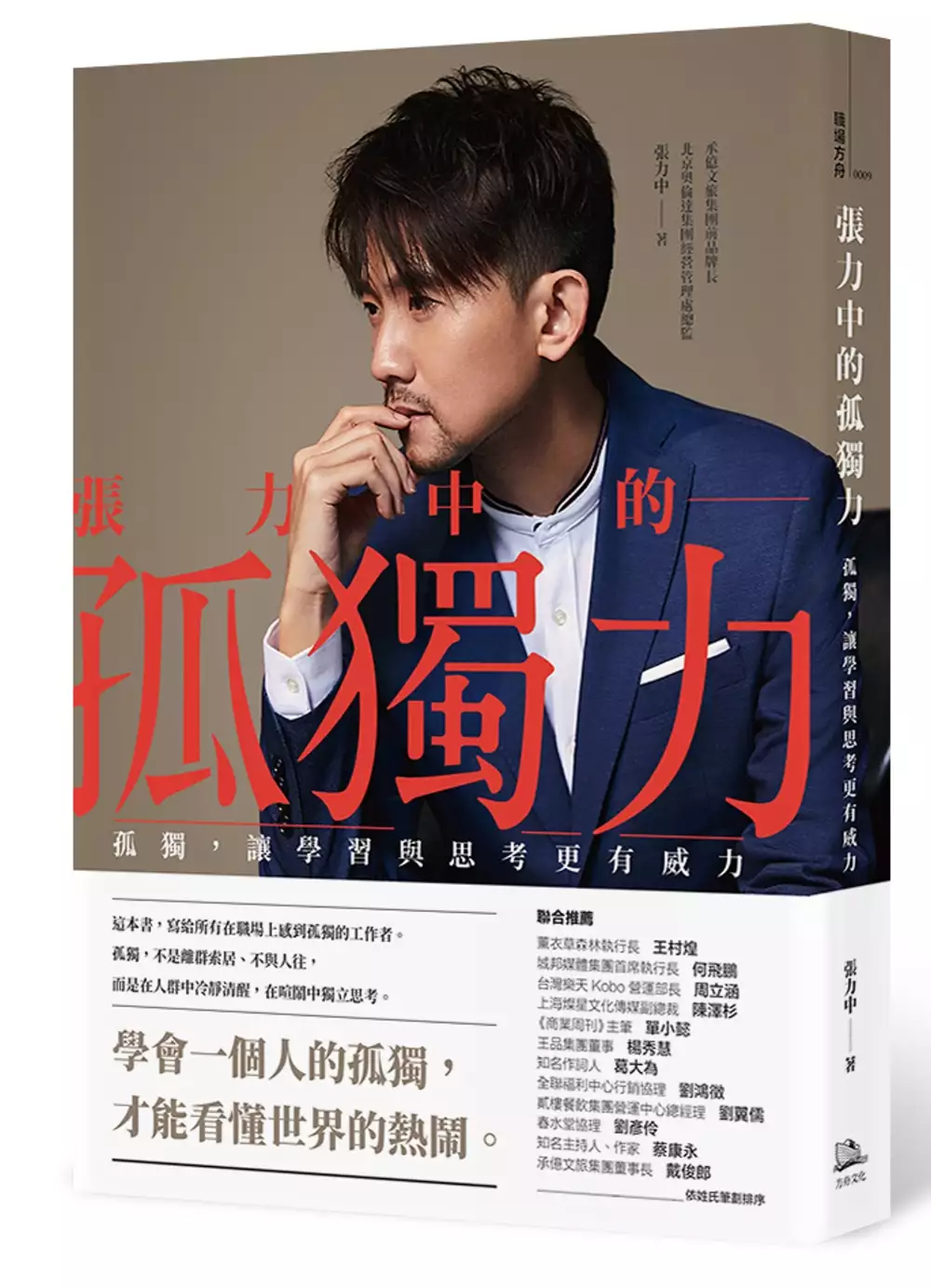

張力中的孤獨力: 孤獨,讓學習與思考更有威力

為了解決微風安全帽 的問題,作者張力中 這樣論述:

「唯有孤獨,才能讓學習與思考更有威力。 人在體制內,思想在體制外,便能遠離刻板、拒絕從眾。」 說出這段話的人是張力中,他沒讀過大學,卻有碩士學歷; 二十六歲初出社會,擔任廣告業務,就搶下全臺中所有大戶訂單; 服侍過點子特多的餐飲集團董事長, 曾經早上飛香港,下午夾帶鏞記燒鵝闖海關, 只因董仔想知道人家到底厲害在哪裡; 三十四歲時擔任承億文旅集團品牌長,打造臺灣文創旅店第一品牌; 事業攀上顛峰之際,突然又被北京挖角,翻篇勇闖新的境地。 張力中的職場經歷雖然特殊,但絕對稱不上傳奇。 說到底,他也和你我一樣,家裡沒有富爸爸,只能赤手空拳地拚搏。

真要說他有什麼不同,大抵是他懂得如何將孤獨力發揮得淋漓盡致。 即使遭遇再多荒謬與怪誕,他仍一本初心,穩健地往前邁進, 最終,一切都在孤獨裡成全。 是的,孤獨力。在獨行路上踽踽前進,越孤獨,越有力量。 偷偷告訴你,這項能力,其實每個人都有。 何謂孤獨力?這不是教你離群索居,或是不與人往。而是—— 在思想超脫常模之際,開始學習享受孤獨。 利用原生的孤獨感,替你指路;用孤獨澄澈的心,擁抱喧囂多變的職場。 如此一來,很多事情來到面前,你會忽然看得很清楚,無所遁形。 鍛鍊孤獨力,能令你忠於自己、傾聽自己、了解自己。 它不會讓人變得非黑即白,反而在面對灰色地

帶時更加從容。 如果你想在生活與職場中,擁有更多自主與餘裕、走出自己的路, 那麼,歡迎你與張力中一起鍛鍊孤獨力。 這本書,集結了張力中出社會以來,幾回職場轉換的見聞錄。 書中那些跌跤、顛簸、吃癟的過程,他都親身替各位嘗試過了。 除了一刀未剪的赤裸告白,更收錄他一路打磨出的工作心法—— 「孤獨力修煉三步驟」,從初級到高極,絕無藏私大公開。 將他的經驗,內化成自己的觀點,終能成為心目中最想成為的那個你。 ◎隻身奮起的職場,是一個超大型實驗場 ——唯有孤獨,才能讓學習與思考更有威力 ‧插大補習班電梯開錯門,張力中毅然報考碩士班。屢次遭譏: 「你一個專

科生,跟人家讀什麼研究所?」結果還真的考取了。 ‧碩班畢業後,他從廣告文案做起,最後實驗性地挑戰業務工作。 面對陌生拜訪時的各種拒絕,他讓自己赤手空拳、單打獨鬥。 結果全臺中的大戶訂單都被他搶下。 ‧自認一身本領、前景看好,結果又回到原點,不,是低谷: 三十歲的他首嘗失業之苦,靠著接寫文案、歌詞、教作文維生, 這一接案倒也闖出名聲,奠定了後來轉職的基礎。 ▍孤獨力初級修煉: 1.隻身奮起時,你得停止安全感的過度攝取,培養本位感的孤獨。 2.記住,萬事皆有可能;唯有孤獨,才是恆常的本質與驅力。 3.越孤獨,你的其他感官就會越發敏銳,試著感受一下。

◎孤獨是為了清醒地,親眼見證這怪誕的職場 ——學會一個人的孤獨,才能看懂世界的熱鬧 ‧首度進入餐飲集團出任品牌經理,卻得服侍超有創意的科學家老闆: 「那你就一早搭飛機去香港,晚上帶隻燒鵝回來吧。」 ‧更別提集團內部的試菜大會,那是場說與不說都是錯的政治角力。 張力中在其中揣摩語境,體驗最另類的餐桌禮儀, 同時也練就了他人生中味蕾最輝煌的時期。 ‧品牌到底怎麼做?其實沒有人知道。 張力中只得從頭盤整手邊資源、經營媒體關係,借力使力……, 最後他悟出一個道理:當你覺得方法用盡,實際上還有最後一個, 那就是耐心地再試一下。 ▍孤獨力中級修煉: 1.

直接面對困境,視情緒為無物,若無其事,就是最好方式。 2.展現自己的真性情、蓄意設計聽了舒服的話頭,能讓人更理解你。 3.善用自身的敞開換取對方的敞開,所有事情都會變得有意義。 ◎職場的裂變:腦洞大開的修羅場,半人不成佛: ——了解孤獨就不寂寞,上天堂或下地獄掌握在自己手中 ‧承億文旅創業伊始,張力中便獲邀參與草創: 他不計降薪,錄取後七天就報到,才發現公司根本沒安排他的位子。 老闆興之所至的指令,實為折磨,卻也帶來身心如撕裂般急遽地成長。 ‧在承億任內,張力中曾遭部屬背叛、逼宮,猶如分手擂臺真實版。 原本決定請辭的他,仍讓孤獨領路,最終安全下莊。

‧先是旅店,又是書店,瘋狂的創意源源不絕。 「怎麼到處都看得到你們的品牌啊?」 在承億那幾年,張力中最常被問這句。他說這叫過盡千帆,水到渠成。 在平行與垂直的職場關係裡孤獨,終將得出完整的自己。 ▍孤獨力高級修煉: 1.職場難免遇上危機與波折,這時,你得靜靜逼視,無為即是有所為。 2.不需爭論,也無需惡言,只平實陳述自己的思想作為與看法。 3.若無其事地繼續走下去,時間會給你一個最公平的答案。 ◎翻篇:千里之外,全新的北京職場生活: ——孤獨是狀態也是力量,持續孤獨讓我們持續前進 ‧離家千里,兩箱行李:北京,北京! 獵頭公司主動找上門,又一次,

張力中歷經轉業,整組砍掉重練。 ‧熟悉又陌生,又近又遙遠的北京職場觀察實錄: 有關係就沒關係,不搞關係:到底有沒有關係? 但他就是不寫簡體字、就是要講臺灣腔, 被同化,還是成為異端?孤獨總是標準配備。 ▍再一次,回到孤獨力初級修煉: 1.職場的每次轉換,都代表你還有選擇;擁有改變人生的主導權。 2.面對未知,不用多想,你只需一個勁兒地,緩著,去逐一經歷。 3.剛出生時誰不孤獨?卻也完好地生存至今。只要活著,就什麼都好說。 這本書,寫給所有在職場上感到孤獨的工作者。 孤獨並不可怕,所有可能必須的失去,都是經過評估,蓄意讓它發生的。一切都是通往職場目標實

現之路,追求過程中的鋪墊。 既是自己的選擇,就沒有好壞對錯,端看你想成為什麼樣的人。 孤獨不是負面詞,而是內觀自省、重新定位自己。 先讓自己孤獨,接著獨立思考,如此一來,你便掌握了人生主導權。 而在最瘋狂鬧騰的職場畫面中,總有你一個最冷靜孤獨的身影。 雖常感覺孤獨,卻輕鬆,游刃有餘。 本書特色 ★承億文旅集團前品牌長張力中,首度自我剖析、最赤裸的職場告白 ★作家蔡康永、承億文旅集團董事長戴俊郎、全聯行銷協理劉鴻徵等聯合推薦 ★現役高階經理人全面翻轉、重新定義「孤獨」二字,2019年必讀職場學 ★寫給所有渴望遠離刻板、拒絕從眾的工作者,以全新

視角審視職場,帶著孤獨奮起 ★和力中一起鍛鍊孤獨力:獨家收錄孤獨力修煉三步驟,絕無藏私大公開 名人推薦 知名主持人、作家/蔡康永 承億文旅集團董事長/戴俊郎 全聯福利中心行銷協理/劉鴻徵 城邦媒體集團首席執行長/何飛鵬 《商業周刊》主筆/單小懿 王品集團董事/楊秀慧 貳樓餐飲集團營運中心總經理/劉翼儒 春水堂協理/劉彥伶 薰衣草森林執行長/王村煌 台灣樂天Kobo營運部長/周立涵 上海燦星文化傳媒副總裁/陳澤杉 知名作詞人/葛大為 好評推薦 職場注定是一段孤獨的修煉,無論你是正在道場或正準備前行,本書是一本值得反覆閱讀,且非常

適合年輕世代的職場書佳作。力中以最細膩的文字,帶領讀者窺見職場的真相,並將之化作動力,成為無愧自身的孤獨力修煉者。——承億文旅集團董事長/戴俊郎 力中在這本書裡,以輕鬆幽默的文字,娓娓道出個人職場上的大小故事,並將自身經驗與孤獨力修煉完美結合。讀者在讀完他每一章節後,便能依據篇末整理的「孤獨力修煉課」三步驟,輕鬆地鍛鍊孤獨力。衷心希望透過孤獨力修煉,能讓更多努力不懈的職場工作者,找到最清晰、清明的自己。——王品集團董事/楊秀慧 從年少得意到失業,又重新站起引領風騷,這位前承億文旅品牌長,北漂到了中國首家幸福系統營運商「奧倫達集團」。熱帶的北回歸線和冬季苦寒的張家口,交織成書中如冰似

火的篇章。這本書是力中精彩萬分又難以定義的職場思辯錄,仿若一場塞外捲起的千堆雪,又狂又美,鋒利如刃。——薰衣草森林執行長/王村煌 力中是我採訪臺灣嘉義承億文旅時認識的朋友。年輕人在職場上最難動心忍性,連比他大上十歲的我都沒辦法,可是力中做到了。在北京工作的經驗,也讓他得以將多年來鍛鍊的職場心法發揮得淋漓盡致,有更大的舞臺施展長才。 今天看到他將自己的職場心得集結出書,分享給更多需要的人,很為他高興。力中,祝福你。——《商業周刊》主筆/單小懿 力中萃取人生經歷,將「孤獨」重新定義為一種力量,讓自己在困境中抽離當下情緒,展開修煉與自省的模式。這趟修煉之路雖崎嶇難行,卻在閱讀此書後

讓人擁有力量,準備上路之人得以穿上裝備;在路上之人得以堅定信念,理解孤獨並不可怕,可怕的是我們從不願探究自己內心深處的恐懼因何而來。——貳樓餐飲集團營運中心總經理/劉翼儒 從書中一再強調「降噪」的過程中,我把自己從紛紛擾擾的是非中抽離出來、澄澈自己的心境,最終達成清明的判斷。套句流行歌手的歌詞「孤獨本是生命的常態」,但夢想才是前進的燃料。從力中的孤獨力中,你會看見積極的生命力、勇於冒險的夢想力,還有成熟而不世故的判斷力。——全聯福利中心行銷協理/劉鴻徵

微風安全帽進入發燒排行的影片

路線難度:⭐⭐⭐⭐

路線風景:⭐⭐⭐⭐⭐

來回距離:⭐⭐⭐⭐

海拔高度:⭐⭐⭐⭐⭐

TERRY塔塔加賽事粉絲獨享優惠碼

1. 於2021年4月12日前輸入email,即可收到ZIV官網獨享優惠碼NT$300

2. 每一個email限領乙次

3. 每筆優惠碼僅限使用乙次

4. 優惠碼僅限ZIV官網購物使用,不限商品

5. 優惠碼使用期限至2021年4月30日

6. 優惠碼不可與其他優惠同時使用,如有重複使用,該筆訂單則視為無效,且恕無法補發優惠碼

https://forms.gle/EDcNt3eXZaw1haYh9

#發燒影片 #塔塔加 #neverstop

--

#總距離72公里 (從水里玉山國家公園管理處到塔塔加)

#總爬升2615公尺

塔塔加是一條極具經典路線,個人目前騎過三次,每次都有一種「怎麼騎不完」的錯覺。最主要的原因是此路線距離夠長就算了,沿途都是4%以上的緩爬坡居多。下滑路段少到十個指頭都算的出來,真的沒有打算讓你的大腿偷偷摸魚的機會。

1. #別小看4%

千萬不要認為4%陡坡沒有什麼,25%都難不倒你。你要知道長時間重踩的情況下,疲勞累積到一定的程度,即便只是微風一吹,也有可能把你擊垮。建議不要騎上路就覺得有神力附身一樣,狂騎猛抽,然後提早完賽(抽筋/無力)。我看過太多人前面騎很快,過了望高茶園後,一個一個都沒力了……

2. #補好補滿拉尾速。

所以在挑戰的策略上,我會建議「密集補給」。對,就是設定5公里或10公里一定要強制補給,不論是鹽錠、果膠還是能量條,時間一到或里程數一到都要吃一點,或是交換吃也行。重點就是讓你過了望高茶園(116.5k處)後,還有滿滿能量繼續拼下去。

從起點抵達望高茶園的距離大約是40公里,已經吃掉一半的里程,相對的體力如果剩不到一半,接下來高海拔跟18%的陡坡可是會讓你的腳變得更重,這時就可以驗證你在這之前的補給及配速是否確實。

3. #重踩留到後面

在踏頻上,我會盡量維持在70-90之間,以不重踩為優先考量,一來是為了讓自己的雙腿保持在穩定狀態,再者就是為了不要提前耗掉體力,免得後繼無力。尤其過了觀山停車場(131.8k處)之後,最徒坡會來到18%,雖然路程不會太長,但也足夠消減你的鬥志了。

4. #戴上車燈

此路線會有兩個隧道處於全黑狀態,也就是沒有燈啦!在沒有車頭燈的情況之下,你會完全看不到路。而這兩個隧道都是過了望高茶園之後才會遇到,所以這就是為什麼我個人覺得望高茶園之後的挑戰會比較多。

5. #天氣變化

這一路上是從海拔274公尺出發,到達塔塔加遊客中心時,最高海拔為2605公尺,2000公尺上的直線距離!! 由於塔塔加的地型以及地理環境的關係,中午過後容易起大霧,氣溫也會驟降,建議還是帶上背心或風衣,因為過了夫妻樹之後,那個冷真的很有感呀!!

最後,我覺得額外需要的配備是「全天候變色片」太陽眼鏡,因為此路線你會遇到太大陽、大霧、伸手不見無指的隧道,這個時候變色鏡片的好處就是可以隨光線變換遮光/透視率,在騎乘上更為安全,一鏡全包的好處啦!

個人首推 Ziv專業型運動太陽眼鏡 ZIV 1系列或是 IRON,這一次就是配戴IRON的變色款。如果感興趣可以上他們家官網瞧瞧。

祝各位勇腳順利完賽。

下次,我們山上見囉!

Let's go!

#塔塔加

#沒完沒了

Janet IG:janet______666

騎樂趣IG:bikefun_discovery

--

🚵♀經典單車路線🚵♂

★雪見:https://youtu.be/ZMBiMwOhP7s

★神山:https://youtu.be/3Y3zYTcrXGk

★ 藤枝:https://youtu.be/UFB81q0glQk

--👉追蹤TERRY👈--

TERRY IG:https://reurl.cc/xDqAjz

TERRY FB:https://reurl.cc/vnNAOe

--👉運動類經典影片👈--

2020KOM單車挑戰:https://youtu.be/_DwDK5VbZz4

2019敦煌極地超馬挑戰:https://youtu.be/ApkMsmE4ehA

--👍廣告拍攝影片👍--

Volkswagen:https://youtu.be/-kK3jadH_0M

★ 騎行配備:

眼鏡/ ZIV

單車/DARE

輪組/KAISH輪組

安全帽/手套/外套/ POC Taiwan

碼表/Bryton 台灣

置物袋/Topeak Taiwan

車襪/titan

GPS運動手錶/ 馬拉松世界

★ 攝影器材

GoPro 台灣粉絲團 GOPRO HERO 7

Insta 360 one X

--💝初次使用Airbnb折扣💝--

https://www.airbnb.com.tw/r/tchung105?s=6&t=061n1v

綠島水域運動觀光客行為傾向模式之研究

為了解決微風安全帽 的問題,作者黃茜梅 這樣論述:

本研究旨在探討綠島水域運動觀光客的行為控制知覺、主觀規範、態度與行為傾向的因果模式,主要根據Ajzen(1985)的「計劃行為理論」為基礎理論,建構綠島水域運動觀光客行為傾向模式。本研究以問卷調查方式,以水中運動協會會員作為研究對象,共發出400份問卷,有效問卷344分,有效回收率為86%。資料處理以SPSS for Windows 12.0進行資料處理,進行描述性統計,而以Amos16.0進行結構方程模式之資料分析,探討各因素間的因果關係。分析結果顯示大部分觀察變項在潛在變項的因素負荷量皆大於 .70;內部結構建構效度,四個因素組成信度分別為 .948、 .913、 .872與 .885,

平均變異數抽取量分別為 .752、 .757、 .665與 .660,本研究模式皆符合建構效度之理想值。整體適配指標,卡方值為239.887,卡方自由度比為2.856。在其他配適度指標,GFI為 .916,AGFI為 .881,RMSEA為 .074,CFI為 .960,PCFI為 .768。經分析後本研究發現,綠島水域運動觀光客之行為態度對行為傾向未達顯著水準,而參與綠島水域運動觀光客的主觀規範與行為控制對行為傾向有顯著的影響;根據研究分析結果提出建議,以提供相關單位未來之參考。

病腦啟示:神經哲學與健康心智

為了解決微風安全帽 的問題,作者格奧爾格.諾赫夫 這樣論述:

我們能在腦中「看見」或「找到」意識嗎?透過當代研究及科技,科學家已知道大腦如何運作,那麼要如何定義意識和主觀性呢?大腦中的神經處理過程與我們人格同一性的體驗又有何關係?大腦從何開始,從何結束? 為了探討這些問題,哲學家暨神經科學家格奧爾格.諾赫夫改從不健全的心智下手。例如調查植物人欠缺的意識,我們可以開發模型來了解活躍的健康民眾如何呈現其意識。透過思覺失調症這類具有身分認同障礙的精神異常病患,我們可以了解「自我」的體驗在安定的大腦中如何建立。 本書以綜合的方式來理解自我、意識,以及所謂的健康心智,從神經科學的角度提出了關於哲學問題的看法。讀者會發現:基於科學的人類狀態檢測對心理

學、醫學、日常生活,以及其他方面都有深遠的影響。 作者簡介 格奧爾格.諾赫夫(Georg Northoff) 加拿大心靈、腦造影與神經倫理學國家研究講座教授(Canada Research Chair in Mind, Brain Imaging and Neuroethics),擁有哲學、神經科學、心理學博士學位。目前是加拿大渥太華大學心理衛生研究所(Institute of Mental Health Research)心智腦影像暨神經倫理學組主任(Director of Research, Mind, Brain Imaging and Neuroethics),同時擔

任該校精神疾病學、哲學、心理學、社會科學等專任或兼任教授;此外,他也在臺灣與中國數所大學擔任客座教授。研究範圍廣泛,主要是大腦與心靈之間的關係,特別是大腦如何能構成我們主觀的現象特質,諸如:自我、意識、情感等。 譯者簡介 陳向群 江西九江人,東南大學科技哲學博士。現為南昌大學人文學院哲學系講師,主要研究領域為意識哲學、心靈哲學和認知科學哲學。長期關注意識問題的研究,相關研究成果主要發表在《哲學動態》和《科學技術哲學研究》等中國社會科學引文索引期刊上。 推薦序——邁向大腦生態學/艾皓德 推薦序/鄭凱元 中文版序 序/致謝 導言 第一章 意識的消失 第二章 意

識 第三章 自我 第四章 憂鬱症和心腦問題 第五章 感受世界 第六章 思覺失調症中的世界-大腦破潰 第七章 身分同一和時間 參考文獻 索引 中文版序 什麼是心智?東方的中國人也許會說心智就是某種「與他人或環境和諧關聯」的東西,由此提出了主體和世界關係的問題。而西方英美裔的人則可能會說,心智是某種跟大腦和身體既相同又不同的實體,由此導致了所謂的心腦或心身問題。 同一個問題,兩種不同的回答,我們應該如何看待?當前的哲學和神經科學被西方的英美觀念所壟斷,認為心智是可以從腦內外尋找到的那種可分實體。神經科學家在大腦中尋找神經機制或相關因素,而這些可能是自我和意識等心理特徵的基

礎。儘管做了很大的努力,但意識和其他心理特徵的神經基礎仍然是一個謎。在哲學中也同樣存有這樣的問題。西方哲學家的目標是解釋心智的產生及其與大腦或身體的關係,但現在似乎也遇到了困難,心身問題仍然是個沒有解決的問題。 我原先來自德國,但在加拿大的英美世界中已經工作了很長時間,此時此刻,我正尋找一個不同的方向,那就是東方,更具體來說是中國文化。我在臺灣和中國的許多合作者和大學裡的同事都這樣告訴我,根本沒有特定的實體、物質或屬性被稱為心智,大腦或身體內也沒有所謂的實體。總之,實體、物質或屬性都是不存在的。 相反地,卻存在著關聯性。所有存在和實在都是一種關聯性,例如,主體和世界、主觀和客觀的聯

繫等。如果這些關係處於不和諧狀態,主體的心理特徵如自我和意識就會發生錯亂。與此同時,主體也會覺得不舒服,它的大腦將以混亂的方式跟世界聯繫。而且,主體的行為也會表現得異常,因為它與世界的關係錯亂了。這就是西方醫生所說的精神異常,我稱之為關係的混亂。 這種關係的紊亂與大腦有關嗎?是的,大腦與世界的關係即世界-大腦關係被改變和變得混亂了。本書所說的正是這一點。類似於自我和意識這類心理特徵,可以追溯到世界和大腦之間一種改變或無序的關係,或許可以告訴我們什麼才是健康的大腦。西方哲學家所描述的心身問題就可以被我在本書中所介紹的世界-大腦問題所取代。在我近期所出版的另一本書《自發性的大腦:從心身問題到

世界-大腦問題》中也有對此做更深入的論述。 關聯性在精神障礙中扮演核心的角色,我們可以從中學習到什麼?在我看來,英美世界中的我們應該著眼於東方的中國哲學,在那裡,我們可以學習如何與其他人建立關係,以及世界如何塑造我們的精神生活。這樣,我或許可以為本書取另一名字,即《東方哲學和健康的心智:從大腦與世界的非正常關係中學習》。由於這本書最先是為英美讀者寫的,所以我不討論這些跨文化問題。然而,我相信,中國讀者仍然會從更深層的東方思維來看待這本書中的西方觀點。正如我所希望的,這些將在未來的書中得到更明確的闡釋。 我非常感謝陳向群博士對本書細心和出色的翻譯,他是我非常欣賞的合作者。此外,我也非

常感謝陽明大學的鄭凱元教授,他在我之前那本《留心你的大腦》(Minding the Brain: A Guide to Philosophy and Neuroscience)一書的翻譯過程中給予了相當多的幫助,保證了譯本最後的順利出版。最後,關於《留心你的大腦》,我還要特別感謝臺大出版中心對此書的強烈興趣,以高品質出版了中文版本,再次表示由衷的感謝! 推薦序 邁向大腦生態學 艾皓德(Halvor Eifring,挪威奧斯陸大學文化研究與東方語文系教授) 我坐在母親床邊,她不再說話,幾乎看不到、聽不見,不吃不喝。我們知道,她可能也知道:她快要死了。雖然如此,她仍緊緊握著我的

手,手臂上下移動,似乎要確認我還在、她也還在。雖然她的腳變得又冰又僵硬,但她的手還是很溫暖。過了一會兒,她的手停了下來,失去了溫度。看起來生命和意識越來越衰弱。她曾半開一隻眼睛,試圖發出聲音,好像要表達什麼,可惜沒有成功。儘管如此,感覺還是跟她有聯結。我把手放在她的額頭上,她身上只剩這裡還有溫度。我不斷地跟她說話,不時唱著歌,彷彿盼望她能聽到和理解。接近午夜的時候,她的呼吸從微弱到消失,心跳停止。在這段時間裡,雖然大腦所在的額頭尚有餘溫,但她的全身逐漸變得又冷又硬。她離開了人世。 跟她有聯結的感覺卻仍然在。這難道只是我的想像嗎?身體已死去,意識的某方面是否仍能留下來,即便不是永遠存活,至

少停留數小時或數日?沒有大腦,意識能存在嗎? 意識之謎 隨著現代神經科學的迷人進步,我們已經習慣在大腦裡尋找許多生命之謎的答案。我死去母親的額頭是身體最後仍留有溫度的部位,這並非巧合——裡面有她的大腦,它跟其他活著的大腦一樣,一直都很活躍,就算只占了全身重量的百分之二,在休息時所消耗的能量也占了全身的百分之二十。 我們花了很長的時間來了解這個器官。在中國古代,人們知道大腦嚴重損傷意味死亡;可是人們認為跟意識有關的主要是心臟,而不是大腦。古埃及亦然。亞里斯多德甚至認為心臟是意識所在。不過,早在西元前五百年的古希臘,就有大腦是意識中心的觀點。 數世紀以來,我們除了觀察人類健

康、受損和死亡的大腦,也研究動物的。特別是像功能性磁振造影這樣的現代掃描技術,讓我們對此器官的了解大大地增加。雖然我們已經知道大腦的哪些區域對應了哪些功能,但還是難以理解意識的「困難問題」:大腦這種生理器官的變化如何產生我們意識的主觀內容?我們的心理世界,連同其感覺、知覺、思維和想像,如何跟大腦共存亡?這就是格奧爾格.諾赫夫著手解決的謎題。 先暫時不論意識是否能在某方面不依靠大腦而存在。毋庸置疑的是,意識要得以運作,大腦絕對有其必要。正如諾赫夫所說,「如今,我們有足夠的證據表明,我們無法從大腦分離、區別出心智、自我或主觀」;不過他也補充,大腦不能單獨運作。它始終是身體、時間和空間、環境關

係的一部分。據此得到了大腦生態學的概念。 魚之樂 道家的莊子和名家的惠施在過橋時,看到橋下河裡的鯈魚在游泳,莊子認為這表示魚快樂。惠施說:「你不是魚,怎麼知道魚快樂?」莊子回答:「你不是我,怎麼知道我不知道魚快樂?」 這讓人想起一篇文章,美國當代著名哲學家湯瑪斯.內格爾所寫的〈作為蝙蝠的感覺像什麼?〉(What is It Like to Be a Bat?)。雖然我們都相信蝙蝠跟我們一樣,也有意識,但我們無法理解,大多數蝙蝠所使用的超音波回聲定位是什麼感覺。換句話說,我們不曉得對蝙蝠來說,擁有蝙蝠的意識的感覺如何。事實上,我們頂多只能了解我們自己的意識。意識是一種主觀的感覺

,告訴我們在任意時間經歷任何事物的感覺如何。我們基於自身的主觀經驗,能試著產生同理心並理解其他人,甚至蝙蝠。然而,歸根結柢來說,我們永遠地被鎖在自己的心理世界中,總有產生誤解的風險。在某些情況下,我們知道一個人看到紅色的方式可能跟另一個人看到紅色的方式完全不同;在其他情況下,說不定有我們完全沒察覺到的強烈經驗差異。 我之所以為我,之所以能在這個世界裡感受、感知這個世界和自我,正是諾赫夫研究主題的核心,也就是主觀體驗。大腦的神經元雖然客觀可見,但我自己的心理狀態(也就是我們許多人所說的心智)卻很主觀,最多只能我自己直接觀察。然而,諾赫夫認為,要進一步了解意識就得結合這兩個世界,將心理狀態的

主觀體驗交給大腦及其神經元的客觀研究。雖然「意識直到二十世紀最後的十到二十年才作為研究議題進入神經科學領域」,但腦造影技術和其他方法讓我們得以客觀地觀察我們主觀世界的變遷。 我們有可能證明,意識研究的絆腳石中,有一塊是了解意識的關鍵。諾赫夫明確表示,「或許認知過程其實不需要意識存在」。用某方式來解讀的話,此敘述支持了一項觀點,也就是某些心理內容——例如,受壓抑的創傷記憶——不再是有意識的感受,但仍然會影響我們的行為,甚至影響我們對存在的主觀感覺。這句話也可能支持另一種觀點,即我們的心智比我們一般所了解的更有潛能——像是洞察力和理解力,我們苦於這些未發揮的潛能,卻沒意識到苦從何而來。在這兩

種情況下,意識和無意識之間的界限既模糊又不穩定。換個方式表述,我們甚至可以說,我們的意識包含無意識,儘管這聽起來像是自相矛盾。雖然這些想法最常跟心理治療有關,但我自己靜坐時就有介於意識和無意識,兩者邊界模糊的體驗,跟靜坐者談及靜坐和生命尤其如此。這也是我覺得諾赫夫的作品相當有趣的原因之一。在諾赫夫的例子中,意識和無意識之間的邊界區域很重要,因為它們能幫助我們區別意識和缺乏意識。「在有意識的內容和無意識的內容之間,神經科學家可以研究神經元有何差異。」在這裡,他找到了解開意識之謎的部分鑰匙。 從未休息的大腦 在二十一世紀前,神經科學家通常會要求受試者完成特定任務,藉此研究人腦,而大腦的

靜止狀態則是作為比較背景的控制條件。在這些研究的基礎上,科學家已經能定位一些大腦區域及其特定功能。然而,大腦中也有許多區域似乎跟完成任務沒有直接的關係。人們逐漸發現,在完成某任務時,能量會導向跟任務相關的大腦區域,而大腦在休息時,能量則會導向跟任務無關的區域。科學家早就知道,不管受試者在休息還是在執行任務,大腦所消耗的能量幾乎相同,現在他們開始理解其中的原因。正如諾赫夫提醒我們,「大腦根本不睡覺且永不休息」。在所謂的靜息狀態下,不涉及特定任務的區域變得活躍。現已證明這些區域會構成網路,通常稱為預設模式網路,當其他大腦網路沒有活化的時候,這個網路就會活化。這就是為什麼無論我們主動還是被動,努力工

作還是放鬆休息,我們全身百分之二十的能量都會花在大腦上。 預設模式網路的活動跟來去自如的分心神遊、想法、感覺和影像有關。起初,預設模式網路和分心神遊的研究主要關注的地方在於它們的破壞性和干擾性,它們會干擾人,讓我們不能工作、無法集中注意力,在嚴重的情況下,導致思考過度及臨床上的憂鬱症。正念靜坐通常被視為一種治療方法,因為一些研究表明,它可能會減少分心神遊和預設模式網路的活動。然而,預設模式網路及其活動的正面作用逐漸浮上檯面。它們不僅能幫助我們休息和放鬆,還能幫助我們處理難受的情緒、鞏固過去的記憶、想像可能的未來情境、了解自己、對他人產生同理心、變得更有創造力。所謂的非指令式靜坐是另一種靜

坐技巧,會積極地利用這些功能,進而帶來休息和恢復,產生自我洞察力、同理心和創造力。我練習一種非指令式靜坐四十餘年,近期編寫了《分心神遊的力量:科學和哲學中的非指令式靜坐》(The Power of the Wandering Mind: Nondirective Meditation in Science and Philosophy. Oslo: Dyade Press, 2019)。 諾赫夫進一步指出預設模式網路活動的一些獨立功能。據他所說,大腦的靜息狀態不僅是這些正面影響的來源,也是意識本身的基礎。諾赫夫認為,解開主觀性和心理體驗之謎的鑰匙就在這兒。大腦能專注於特定工作,或把注意力

從一項工作移到另一項,甚至理解自己或他人——就某種意義來說,這些都是細枝末節。大腦靜息狀態活動的主要功能是產生有意識的體驗。諾赫夫說:「沒有靜息狀態,全是神經元房間的大腦也沒有辦法移入、建構心理特徵」、「沒有相當的靜息狀態,就沒有意識或其他像是自我的心理特徵」,又接著說:「大腦的靜息狀態將純然的神經信號轉換為心理活動,即意識」。雖然我們各自的心理功能和大腦功能可能相當重要,但它們只是意識汪洋中的一座小島。雖然所有任務導向的大腦區域都非常重要,但它們就像在大腦靜息狀態之海裡游動的小魚。意識是諾赫夫所說的「大腦靜息狀態的基本功能」。 然而,大腦靜息狀態活動的存在似乎沒有其變異性重要。植物狀態

患者大腦的靜息狀態活動不一定比健康的人少,雖然他們的意識層次明顯較低。植物狀態大腦和健康大腦的區別在於,植物狀態大腦的靜息狀態活動變化較小;它們一遍又一遍地做著相同的事,這意味著它們「不再對新刺激有所反應,也不再修改其活動水準」。它們缺少位於意識底層的變異性。這是本書常見主題之一例:藉著大腦損傷和精神疾病了解健康大腦和健康心智。 意識的其他層次 我不是哲學家,也不是神經學家。然而,在我自己的研究中,我仔細研究了靜坐傳統,包括它們跟靜息狀態典型的分心神遊如何產生關聯。正如前面所提到的,現代世俗形式的靜坐在這種背景下很有趣,因為它們往往以相反的方式回應神遊心智的挑戰。正念靜坐的目的是減

少分心神遊和預設模式網路活動,非指令式靜坐則可以增加這些活動。 傳統的靜坐和沉思祈禱之所以在這方面引起人們的興趣,是出於不同的原因。這些傳統具有不同的文化和宗教背景,源於不同的地理區域,但其中有許多都試圖改變意識,其方法在結構上驚人地相似。它們的某些目標似乎有悖於意識是大腦產物的觀點。舉例來說,無論是尋求神、自我、佛性還是道,也不管是把身體視為障礙(如基督教禁欲主義的多種形式)或幫助工具(如哈達瑜伽或道教的呼吸和身體修煉),有時旨在培養一種不縛於身體的意識。雖然不會特別提到大腦,但不用說,倘若心智狀態真是如此,那它就不是,或者至少不完全是大腦的產物。 這讓我們回到了最初的問題:沒有

大腦的話,是否有某種形式的意識能存在?不然在母親去世後,為什麼我仍有跟她保持聯結的感覺。當然,即使許多靜坐或沉思的傳統如此認為,但這還是不能證明什麼,畢竟我們知道藉著刺激大腦的特定部位,可以產生許多所謂的宗教體驗。此外,那些告訴我們這種靜坐或沉思體驗的人,一定有身體也有大腦,即便他們聲稱,在他們超然體驗的那一刻不知如何就把它們忘於九霄雲外。 問題不會就此停止。意識以經驗或體驗的感受為前提,跟笛卡兒的「我思故我在」略有不同,諾赫夫認為經驗或體驗的感受是以擁有經驗的自我、主體為前提。「如果沒有人去感受,又何來體驗呢?」此一主張再次牴觸了許多靜坐和沉思傳統的主張,尤其是佛教,它完全否定自我的存

在。其他的傳統雖沒那麼絕對,但都有重新定義自我邊界的傾向。基督教通常會保留自我和神之間的區別,但有一些基督教苦行僧會試圖清空這個自我的內容,以便填入神的旨意。在瑜伽傳統裡,自我能加以延展,直到跟神和宇宙合而為一。道家的莊子探討如何「吾喪我」,最終讓自身跟萬物宇宙合流。 因此,問題在於:意識是否有某些方面、形式或層次不必依靠獨立自我或個人主體「去感受」。一些現代哲學家認為有,當中有人是受到佛教觀點(自我乃是幻覺)的啟發。諾赫夫試圖證明他們是錯誤的,因為大腦在靜息狀態中對自我相關刺激(如自己的名字)和非自我相關刺激(如別人的名字)的回應有所差異,這點毋庸置疑;耐人尋味的是,當患者的意識層次降

低時,這種差異會消失。當然,我們可能會反駁說,幻覺也能對我們產生影響,這就像大腦對沙漠中海市蜃樓景象的反應無法證明海市蜃樓的實在,大腦對自我相關刺激的反應也不能證明自我的實在。儘管如此,諾赫夫關於我們日常經驗的主張似乎夠合理,他試圖定位自我,以及我們在大腦特定部位的人格同一性,這些都非常有趣。 靜坐和沉思傳統取向還引發了另一個關於時間和空間關係的問題。對諾赫夫來說,處於靜息狀態的大腦的「空間-時間結構」提供了意識的形式或結構。換句話說,在時間和空間之外沒有意識。這一點他跟德國哲學家伊曼努爾.康德相似。康德認為,我們得根據時間和空間,才能感受世界。然而,對康德來說,這不能說明實在如何,只說

明了我們對實在的感知。許多靜坐和沉思傳統宣稱,他們的方法能讓人們直接感受超越時間和空間的實在——通常會特別強調無時間性的體驗。諾赫夫確實同意我們的時間感是大腦在靜息狀態下的產物,尤其是中線區域的神經不連續性。不過,他堅稱,當大腦構建時間時,在某種程度上反映了時間存在於我們的環境中(思覺失調症患者除外,他們的大腦大致上已經跟外部世界失去聯繫)。「存有存在於時間之中」他引用了德國哲學家馬丁.海德格的話,接著說:「除此(世界的時間和我們在該時間的存有)之外,什麼都沒有;既沒有時間,也沒有存有。」這句話饒富詩意,不過靜坐者和一些哲學家可能堅決認為,意識和存有比我們所見的更多。 大腦生態學

美國人類學家格雷戈里.貝特森(Gregory Bateson)在《邁向心智生態學之路》(Steps to an Ecology of Mind)一書中主張,在心智裡,想法總是跟其他想法、身體和環境有所聯繫。他認為,心智具有關聯的特性。本著相同精神,諾赫夫始終從關聯和生態的角度來看待意識和大腦。大腦、身體和環境存在於一種相互關係中,我們的意識和自我感由此產生。 這種生態學也是中國古代心智模型的一部分,無可否認,這些模型甚少談及大腦,所著墨的是人類的主動行為跟發生這些行為的內外環境之間的關係。儘管中國古代「無為」的概念容易讓人誤解,無為並非無所作為,而是為者順應時局而為。至於行為能干預環境到

什麼程度,不同的思想家有不同的看法,但跨學派的共識是,應盡可能避免這種干預。當我們比較這些思想家對人類和自然的態度如何趨於一致時,生態學導向就變得特別明顯。道家的莊子以不願干預最為著名,與性好自然最為有關;再來是儒家的孟子,他認為人性本善,把其修身方法比喻成農人精心滋養的豆芽其實含有種子的預期結果;然後儒家另一端的荀子,他認為人性本惡,需要加以矯正,像工匠用工具把木頭彎成所要的形狀那樣——也可以把他解讀為主張人類凌駕自然。 我自己的生態觀源自非指令式靜坐固有的主動性和自發性態度。這種形式的靜坐包括主動默念靜坐的聲音,但以一種溫和的方式進行,不會直接干預自發性的意念和影像的流動,這些意念和

影像會在心中來去自如。主動性和自發性可以共存,形成一種相互關係,賦予二者生命。 對諾赫夫來說,產生意識的主要是大腦與其環境之間的關係,即大腦-世界關係。「心理特徵是環境和大腦之間搭起橋梁的結果。」他認為,這種關係固定編存在大腦內,自我關注活動占據大腦皮質中線,環境關注活動則占據外側。「大腦的靜息狀態活動既非局限於腦內的純然內在,也非腦外處於環境中的純然外部。」它具有關聯的特性,包含了內在和外部活動之間的互動。意識本身就有關聯性。 健康心智需要在內在的自我關注和外部的環境關注之間取得良好平衡。嚴重憂鬱症患者所缺乏的就是平衡,他們過度關注自己,往往缺乏對他人和環境的關注。因此,憂鬱的大

腦在中線區域(與自我導向有關)有不尋常的高度活動,而在大腦皮質更外側的區域(一般面向環境)表現出不尋常的低度活動。在思覺失調症患者中,大腦跟世界的整合「被改變、打斷,最終喪失」。時間感和自我感都崩潰。內在的主導聲音跟真的一樣,像是來自環境中的實際人物,這也反映了靜息狀態異常的高度活動,以及活動主要集中在內在,而不是外部的聽覺皮質。 諾赫夫的生態觀含括了其他的關係,包括大腦跟身體、自我、基因,以及最重要的時間和空間概念。自我也被認為是大腦、身體和環境之間的關係,而不是一個單獨的實體。「本質上它是關聯性,一種架構和組織大腦、身體和環境之間關係的連續過程。」這種生態觀可能會讓事情看起來比簡單、

僵化的系統更複雜。然而,它有一個明顯的優勢,它能以更現實的方式反映實在。 互為主體的知識 比起個人經歷,我們都了解大腦的研究更客觀可靠。沒有人會因為我在母親去世時有一種特別的主觀感受,或因為靜坐和沉思傳統告訴我們這是事實,就相信意識至少有部分獨立於大腦。 然而,沒有我們的主觀意識,我們就無法感受大腦或任何物理物體。在這種合乎邏輯的意義上,即便形塑、影響意識如何感受世界的是大腦,但首要的仍是意識,大腦跟所有其他物理物體一樣,都是次要。我們進入大腦和物質世界的唯一途徑是透過意識。就此意義來說,物質世界不過是意識、心理體驗的一個層面。 現代研究大腦的強大之處在於,神經影像和其

他技術能夠提供大腦活動的可觀察資訊。然而,關於實際的心智活動,這些技術所提供的證據並不直接,最終仍有賴主觀的自我報告。即使是大腦活動和心理活動之間聯繫的最基本假設,最終也是一方面憑藉神經影像或類似技術,一方面憑藉自我報告。 這可以歸結成一種差異,基本上不是主觀和客觀知識之間的差異,而是互為主體性不同程度的差異。我們所有的知識都受主觀體驗擺布。然而,在實踐或原則上,某類型的知識更近乎可得,可供每個人檢驗和測試。這些類型的知識具有較高的互為主體性。 格奧爾格.諾赫夫試圖從一個能夠檢驗和測試其想法的角度來探討意識的難題,這不但令人欽佩,也令人極為興奮。其結果帶來大量新知識和觀點的轉變,讓

人改變了對世界的看法,我們在世界中的位置也有所改變。 鄭凱元(陽明大學心智哲學研究所專任教授、芝加哥大學神學院客座教授) 諾赫夫教授是國際上少見的「三位一體」學者:他本身既是哲學家與腦科學專家,也是位精神科醫師,這樣的背景讓他在探究人類亙古的奧祕——關於自我與意識之謎——時,有著無以倫比的優勢。哲學的知識讓他得以在概念上及本質上,牢牢地掌握住關於心智最深刻核心的特質,並馳騁在歷代最富開創性的哲學腦袋所帶來的豐富資源裡。當代腦科學的訓練,讓他得以使用一套嶄新的方法與工具,全面轉譯傳統上原先屬於哲學方能捕捉的心靈場域。透過精神醫學裡實際的看診、治療,他得以由第一手的臨床觀察,從憂鬱症及思覺

失調症等病人身上得到關於心智及意識理論建構的深刻啟發。這三項領域知識的活用,帶來當前認知神經科學,以及情感與社會神經科學領域裡,關於意識與自我研究最前沿的發展。諾赫夫教授的這本新書《病腦啟示》中譯本的出版,適時地為此發展給出深入淺出並深具可讀性的引介。 大腦在意識與自我感的產生上,扮演著關鍵角色的事實,無論是哲學家或科學家,抑或是非專家的常人老百姓,無人會否認。但此問題最困難的點在於,為何客觀可觀察的神經結構、神經傳導物質,與腦電波活動等物理現象,得以產生主觀的意識與自我感等心靈現象,此乃奧祕難解之鴻溝。諾赫夫教授跨越此鴻溝的基本策略,是在意識與自我感的產生過程遭遇到障礙時,例如腦傷導致

的植物人或受憂鬱症之苦的病人,藉由檢視其大腦的活動與特質,來揭露其運作中最重要的解釋基礎與特性。他所提出最具創見的理論,即是大腦與世界間存在一個緊密互動的時間與空間的結構,而大腦活動所展現的時空結構,也與自我意識的特質息息相關。當此結構發生變化或失衡時,意識及自我感也往往表現出相對應的改變。諾赫夫教授將此時空結構比喻成一座橋梁,在其一端是大腦的靜息狀態,在另一端是世界的環境刺激,此二端的協調一致,意味著自我感與意識能正常產生,其偏離或失衡則反映了心靈之異常經驗,乃至於種種精神病理現象。正如同揭露水的分子結構為H2O得以解釋水的種種特質,同樣地,勾勒出大腦與世界間的時空結構,得以說明為何人類能呈

現包括意識與自我在內的許多心靈屬性。 諾赫夫教授的意識時空結構理論,不僅為精神疾病的治療帶來創新可行的契機與方向,也顛覆了長期以來西方哲學與科學的主流看法。其看法一直擺盪在兩個極端中,一是心靈與物質乃屬不同實體的二元論,二是否認心靈存在的化約一元論。此二立場看似相對,卻有一共同預設,即任何存在體,包括心靈,乃是某種具獨立性質之個體。在此預設下,上述之擺盪成為必然:若是肯認心靈現象之真確性與獨特性,將很難不將此現象歸諸於心靈性存在體之作用,因而導向二元論。但另一方面,若接受以物質性科學為主的解釋架構,來解釋所有事物現象,則心靈存在體將喪失其立論空間,大腦成為取代心靈存在體的最佳解釋,化約一

元論因而成為唯一選項。諾赫夫教授邀請我們在根本上重新檢驗該預設,認為大腦的本質,並非是一個獨立的實體,而是一個和世界具有內在關聯性的存在。失去此內在關聯性,大腦將不成大腦,將不具產生自我與意識之能力,其時空結構理論即是具體地刻畫此關聯性之性質。將大腦視為關聯性的存在物,則有機會跳脫主流架構下,實體二元論與化約一元論的過度簡化的爭論,為人的存在於自然世界裡保留一個豐富且具深度的空間。 諾赫夫教授在書末提及的德國哲學大家海德格,即是在根本上反省西方哲學二千多年來的形上預設:將一物之存在,視為是一個別實體性之物的存在。在海德格的診斷裡,西方文明即在此預設上,一路將世界帶向當前科技的浩劫及異化的

荒蕪。因為人在此預設裡,被切斷和自然的連結,帶來自身的客體化與異化,其後果是難逃意義感的喪失與物慾的無盡追求。在中國哲學與亞洲文明的傳統裡,人與自然一直是相屬的連續存有物,此世界觀給予大腦科學發展最佳的理論切入點。在此視野上,諾赫夫教授認為,東方文明是腦科學與精神醫學的最佳發展場域。也在此基礎上,諾赫夫教授和臺灣的哲學研究團隊於過去近十年來,帶領來自陽明與清華等校的醫學、物理、哲學、中文等領域的年輕學子,積極探索莊子及佛學在腦科學與醫學上,如何能提供建設性的觀念資源,引導其理論發展。我們相信這是新一波文明發展的開端,也相信唯有能連結到自身文化深度的知識追求,方能吸引到最聰慧及最具創意的年輕人的

捨身投入,為其自身的未來及人類的福祉創造得以永續的空間。 第一章 意識的消失(摘錄) 什麼是心智?哲學家已經花了相當長的時間來探討心智的本性及其各種心理狀態。心智的主要特性是意識,但這個觀點會帶來一個迫切的問題:意識如何跟身體以及大腦產生關聯?神經科學內的最新研究表明,意識等心理特徵源自於大腦及其神經活動。然而,大腦的神經活動為何且如何轉換為與我們意識相關聯的心理特徵?我們目前尚未找到答案。我的建議是從反方向來研究,也就是從意識喪失開始。意識喪失過程中所涉及的神經變化,應該能提供間接的線索,讓我們得以一探隱藏在其背後的神經機制。在本章,我將以某個經歷意識喪失的病人的典型案例作為開端,

以此為藍圖提出有關大腦及其神經元-心理特徵的問題。 案例 當約翰只有五歲時,他的鄰居有個騎著BMW機車的男友,鄰居會開心地跳上去這部有力的黑色機器,然後模糊地消失在原本安靜的街道上。約翰習慣坐在自宅前等他們回來,他最喜歡的就是看著鄰居跳下機車,脫下安全帽並甩開她的紅色捲髮,親吻男友後道別,接著躍上進屋的臺階。 現在,約翰已經二十一歲了,當他騎著新買的BMW機車前往女友露西的公寓時,他想起這位鄰居和她的男友(約翰從未得知他的姓名,但在約翰形成自我意識時他占有一席之地,成為一種模糊的典範)。他和露西已經相戀了大半年,大多數時間彼此相愛。某方面來說,在他們相遇之前,約翰便憧憬著這一天。 再也沒有比這

更好的一天了。在這天,他們大部分的大學朋友都因感恩節週末離開了小鎮,只留下約翰和露西,當他們騎到城市的郊區,沿著兩線道的公路爬上山丘,到處點綴著紅黃相間的樹木,溫暖的微風吹過他們微笑的臉龐,小倆口就像快樂的逃犯。這樣的旅程正是約翰之前所設想的。他們從公路轉進一條鮮有人跡的窄道,這讓他們有更多的時間迎接那些讓人分心的事物。露西把環抱在約翰腰間的手臂略為收緊,將頭枕在他的後背,閉上雙眼。約翰腦海中想著他計畫了數週的野炊地點,溪旁還有柳枝垂吊,直到一輛敞篷小貨車毫無徵兆地從山丘上冒出來。約翰馬上看到了,但在他作著白日夢時,已經騎到了窄道的正中間,所以他只能猛力地把龍頭朝水溝的方向轉。在一陣砂礫刮過東

西的刺耳聲音後,公路陷入寂靜。秋樹旋轉而後變暗。約翰和露西失去了意識。