微光是什麼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦瑪莎‧惠特摩爾‧希克曼寫的 當摯愛遠逝:走過悲傷的每日沉思 可以從中找到所需的評價。

另外網站微光怎么注册小号?带你玩转微光APP也說明:微光 ”APP是一款社交软件,通过各种场景让普通人交友更轻松。2017年10月诞生,通过一起看片、一起听歌、一起玩游戏、一起聊天等场景,让普通人交友更轻松,让无数个时刻 ...

輔仁大學 社會企業碩士在職學位學程 楊長林 博士所指導 李幸真的 以送養流浪動物為目標 — 「寵物認養主題餐廳」之經營研究 (2021),提出微光是什麼關鍵因素是什麼,來自於流浪動物、寵物認養主題餐廳、關鍵因素。

而第二篇論文輔仁大學 心理學系 何東洪所指導 楊修瑋的 平行宇宙:我在精神科田野與他者的相遇 (2021),提出因為有 實習心理師、賤斥、污名、精神醫療、精神科的重點而找出了 微光是什麼的解答。

最後網站微光app 安卓版1.0_六度下载站則補充:微光 app是一款可以让大家的生活更加便捷的软件,这款软件给大家提供了很多有趣的社交方式,这里汇聚了很多有趣的年轻人,你可以在这里加入自己感兴趣的圈子,平台支持, ...

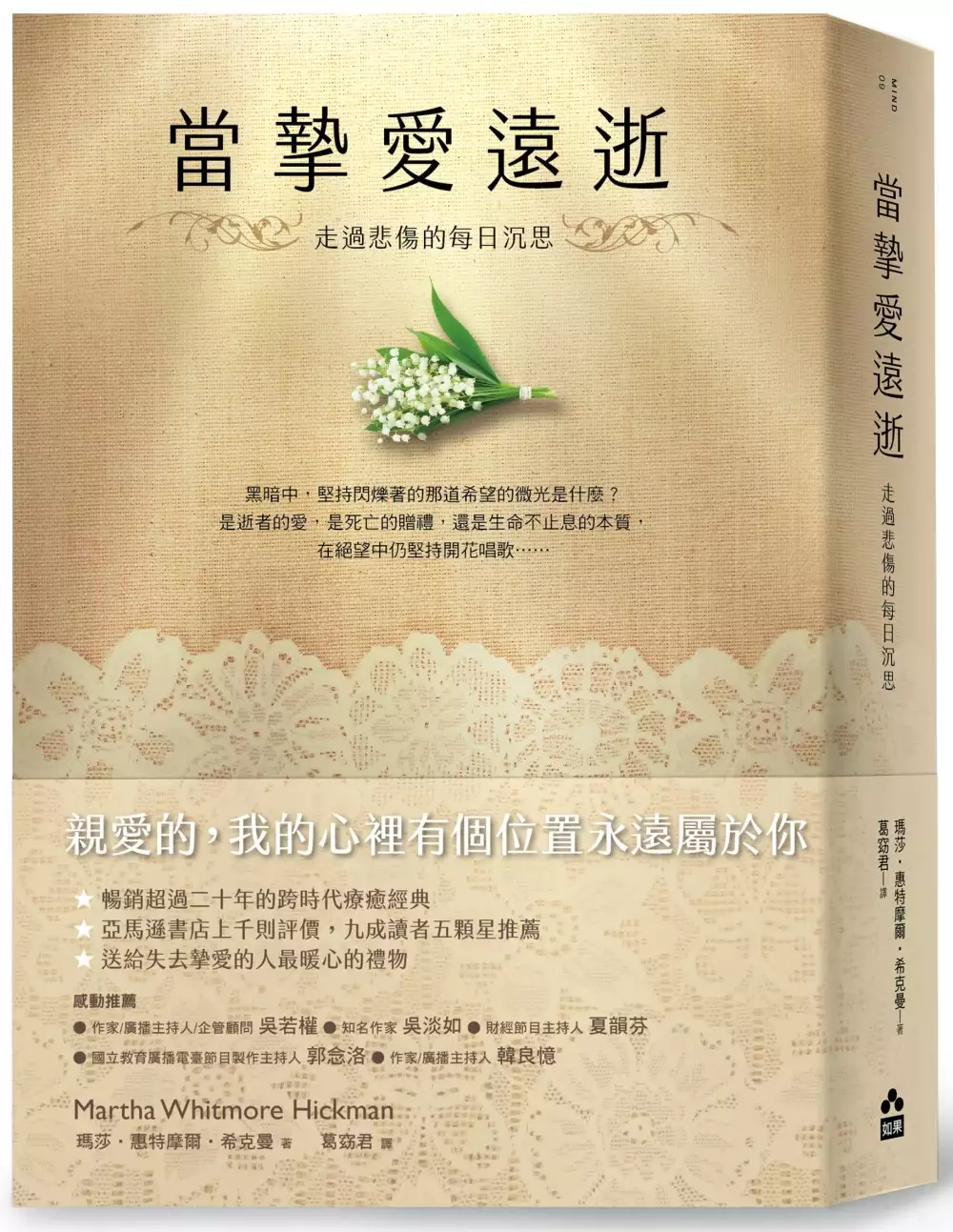

當摯愛遠逝:走過悲傷的每日沉思

為了解決微光是什麼 的問題,作者瑪莎‧惠特摩爾‧希克曼 這樣論述:

黑暗中,堅持閃爍著的那道希望的微光是什麼? 是逝者的愛,是死亡的贈禮, 還是生命不止息的本質,在絕望中仍要堅持開花唱歌…… ★ 暢銷超過二十年的跨時代療癒經典 ★ 亞馬遜書店上千則評價,九成讀者五顆星推薦 ★ 送給失去摯愛的人最暖心的禮物 三百六十五天,一天一則,一篇篇關於死亡與生命的思索,一趟重拾愛與希望的療癒之旅…… 讓它不是死亡而是圓滿。 讓愛融進記憶,讓痛苦融進歌曲。 讓穿越天空的飛翔以歸巢斂翼作為結局。 讓你雙手的最後接觸,如晚花般溫柔。 靜默地站著,啊,美麗的結局,在靜默中說出你最後的言辭。 我對你鞠躬,舉起我的燈照你上路。

──泰戈爾,印度詩人 作者瑪莎‧希克曼,二十世紀暢銷童書暨心靈作家。 作為人妻、為人母,她的一生深受悲傷經驗影響, 她曾經歷十六歲愛女墜馬身亡的椎心之痛, 晚年又獨自面對丈夫、兒子、媳婦、孫兒們相繼辭世。 她曾緊抓著悲傷不放,害怕一旦停止悲傷,就等於是忘了離去的親人; 也曾怨天尤人,悔恨過去,一心執著於:「但願……就好了。」 但最終,她堅強地走過了死蔭的幽谷, 一直到八十九歲去世前,仍持續用愛與幽默,勇敢面對自己的人生。 這本《當摯愛遠逝》是她在二十多年前寫下, 記錄自己在經歷悲傷過程中的所思所感, 她深信,獻給逝者最好的禮物不是悲傷,而是感

恩,聯繫彼此的那份愛永遠不會斷絕。 這本書感動了無數曾失去摯愛的人,成為傳頌數十年的經典之作, 至今仍高踞亞馬遜書店銷售總榜前一千名。 「有時我們會不自覺地感到恐懼,害怕一旦走出悲傷,就會失去與摯愛之人的連繫。 但這或許就像放手讓孩子成長,如果我們能在他們準備好靠自己的力量展翅高飛之際,鬆開手任其翱翔,他們會更願意在能力可及的狀況下,飛回我們身邊。 放手讓最深沉的傷痛離開,或許能創造出一塊空間,來容納我們與摯愛之間的新關係。 不管怎麼說,我們想念的是那個人,而不是悲傷本身。」──瑪莎‧希克曼 各界推薦 【國內名人感動推薦】 作家/廣播主持人/企管顧問 吳

若權 知名作家 吳淡如 財經節目主持人 夏韻芬 國立教育廣播電臺節目製作主持人 郭念洛 作家/廣播主持人 韓良憶 【亞馬遜讀者療癒推薦】 「這是最能療癒悲傷的一本書。」──Jean M 「閱讀這本書成了我的早晨儀式……我極度推薦它給所有經歷喪親之痛的人,我也購買了很多本送給處於悲傷中的親友。」──Lisa S 「每次讀這本書,都撫慰了我的心。它讓人非常有共鳴,對於建立正確的心態很有幫助。」──kamrynbrooke 「想對喪失摯愛的人伸出援手,就送這本書給他。……這作者給你希望、力量和平靜。」──Kindle Customer 「我丈夫十個月前過世,

鄰居送給我這本書。我說不清書裡有多少篇深深寫進我心坎裡。這些文字是同樣遭遇喪親之痛的人所寫的……過去這一年來我所讀過的書當中,這是最棒的一本……現在我知道,自己不是唯一承受這種痛苦的人。」──loujimmy 獻給逝者最好的禮物不是悲傷,而是感恩 作者簡介 瑪莎‧惠特摩爾‧希克曼(Martha Whitmore Hickman) 一生最大的心願是成為妻子和母親,卻意外踏上作家之路。第一本童書即拿下「美國作家之友」文學獎。三十餘年來筆耕不輟,著作超過二十餘本小說、散文及童書。 四十九歲那年,她的十六歲愛女意外墜馬身亡。這場巨變不僅改變了她人生的所有層面,更對其創作影

響深遠。此後出版的小說、短篇故事、詩集,甚至是童書,都有她對死亡及如何處理悲傷的思索。《當摯愛遠逝》是她最膾炙人口的作品,書中溫暖且充滿哲思的文字,撫慰了同樣遭逢喪親之痛的成千上萬名讀者,暢銷至今超過二十年。 譯者簡介 葛窈君 台大外文系、師大譯研所畢業,現為專職譯者。 前言 親友剛過世的一段時間內,有許多事情要處理,也有很多聚會。此時朋友環繞身旁,互相含淚擁抱、分享食物、追憶故人,使我們從中獲得安慰;還有讓人感到心裡踏實、重拾希望的宗教儀式,眾人齊聚,提供愛與支持。 但是在儀式結束、親朋好友散去之後,剩下我們獨自面對一個陌生的新國度──在這個國度中,曾經

為我們的生命帶來意義的某一個人已不復在。 於是我們心中有了一塊一塊的空白,日日夜夜。往往在最意想不到的時候,痛楚一次次捲土重來,佔滿整個心頭,有時猶如一波波拍打海岸的浪濤,有時又如擱淺的漂流木再次受到海與沙的沖蝕那般緩緩滲流。 這種情況會持續很長一段時間;如果失去的是近親密友,可能會持續數年而不僅是數天或數月,如果是至親如配偶、孩子,更永遠不可能「痊癒」。然而若是我們夠明智也夠幸運,能夠獲得足夠的支持與勇氣一遍又一遍去踩踏那塊聖地,終將逐漸脫離傷痛的掌控,開始能夠做出選擇。我們將會能夠在有需要的時候懸崖勒馬,或是把悲傷留到自己感覺比較堅強的時候。我們將會能夠在浪花撲面時不再恐懼溺斃

,甚至能去品嚐沾在唇上的鹹味,因為除了尖銳的痛楚,隨之而來的還有我們對逝者源源不絕的愛,或許也會感覺到在冥冥中與逝者仍共存於同一個宇宙,連繫彼此的那份愛永遠不會斷絕。 小說家桑頓‧懷爾德(Thornton Wilder)寫道:「要緊的事物不會消逝,只會愈見澄澈。」還有「獻給逝者最好的禮物不是悲傷,而是感恩。」總有一天,我們會走出這個「死蔭的幽谷」,也許會有一絲悲傷永遠跟隨,但我們將會找到內在的力量,感覺自己能夠為曾經共度的人生感到慶幸,並且能夠展望未來,儘管摯愛的那個人無法與我們攜手走向未來,但精神將一直與我們同在。 每個人所說的話、所寫出來的東西,反映出每個人所經歷的苦樂。我身為

一個作家,身為一個人,這一生深受悲傷的經驗影響,尤其是痛失十六歲愛女的經驗,她在一個晴朗的夏日午後墜馬身亡,當時我們一家人正在科羅拉多的山上度假。那已經是很久以前的事了。悲傷走得很慢,有一段時間會無時無刻盤據心頭。這一點我知道得很清楚。 所以根據我的人生經驗,我特別感到自己理應為所有傷心人撰寫這本沉思錄。本書雖然是照著一整年的時序走,但是你可以從任何一頁開始,從哪一個月、哪一天開始都行。每一篇都很短,是因為在悲傷中能夠維持專注的時間不長,尤其是在初期階段,點到為止更勝過長篇大論。 我要感謝協助本書問世的許多人,謝謝家人和朋友在我最脆弱的時候給我支持鼓勵,謝謝愛我的屬靈與宗教團契,你

們提醒了我要做自己,做我選擇了要成為的那個人。 然後要特別感謝我的編輯麗莎‧康絲汀(Lisa Considine),謝謝妳來找我商談本書的寫作計畫;還要謝謝無數的人,透過偶然的談話、信件和鉛字,你們的話語激發了每一頁的所思所感。對我來說,能夠認識或是重溫這些睿智之語,是一趟豐富的旅程。希望能集結這些力量,幫助沉浸於悲傷的人鼓起勇氣,果敢前行,在重新振作起來的這條漫漫長路上,帶著凝聚而成的信心前進。 一九九四年八月於田納西州納許維爾謹記 【一月十一日】 痛失親友時,尤其是突然死亡或早逝,我們常會企圖駐足於親友死前的最後一刻。我們抗拒前進,不肯妥協。 我們這樣做是為了留

住摯愛之人,留住悲劇發生前、我們所熟知的那個人。這也是在否認事實。如果回歸正常生活,不就代表我們接受了這個事實?絕對不可以。於是我們屏住呼吸,故意唱反調停留在原地,期待造物主大發慈悲改變心意,或至少為奪走我們摯愛之人道歉、承認自己犯下的罪。 但那是不可能的。唯一會發生的,是我們被遺留在原地。最好還是盡快體認到已經發生的事就是發生了,然後,開始活在已改變的現實中。 【一月十八日】 失去所愛之人最讓人難以接受的一點,就是儘管太陽依舊升起落下,每天的報紙依舊送到信箱,紅綠燈也照樣由紅轉綠再由綠轉紅,我們的人生卻轉了一個大彎,整個被顛覆。 所以我們感覺茫然迷失,這種感覺一點也不足為奇。但是街上擦身而過

的人繼續過著他們的日子,彷彿不曾有人的世界已徹底粉碎,彷彿地面不曾裂開一道大口吞噬我們,讓我們落入充滿未知與不安的世界。 如同艾蜜莉‧狄金森所說的,這是「一條嶄新的路」,對我們以及對逝者而言都是如此。我們需要時間學習如何走在這條路上,除了時間還需要很多幫助,才不會跌跌撞撞,絆倒後再也爬不起來。這條路上的前輩可能是我們最佳的嚮導,他們知道什麼時候該說什麼,什麼時候該安安靜靜陪我們走上一程,什麼時候該伸出手牽著我們。總有一天,我們也將成為後人的嚮導。 【一月七日】 當然每個人都有後悔的時候,希望有些事能夠重頭來過。就算有足夠的時間說出該說的話,腦海裡還是會閃現許多但願能夠改變的情景。我們所愛的人肯

定已經原諒了我們,我們能不能夠原諒自己呢? 【三月十二日】 我們度過了糟糕的一天。然後又一天。剛開始的極度悲痛終於開始淡去。我們以為已經度過最糟的部分了,然後發生了某件事,或許是熟悉的歌曲旋律、一陣花香或香水的氣味、陌生人過馬路時昂著頭的熟悉姿態──於是我們又被新湧上的悲傷淹沒。 事情會變好的。但是永遠會有新的事物喚起我們的回憶,新的事件讓我們想起喪親之痛。悲傷捲土重來,但這一次同樣也會過去。 我願跟隨悲傷的節奏。耗神的事已經夠多,不需要為了自己依然脆弱的情緒而苛責自己。

微光是什麼進入發燒排行的影片

#訂閱 #開啟小鈴鐺 #追蹤IG:heyheyastor

談工作▍[email protected]

想聊天/看貓去IG ▍https://goo.gl/HZhvP3

FB●https://goo.gl/JRmIum

小紅書●http://goo.gl/3571Ul

B站●https://space.bilibili.com/26728635

★ 我在逼哩逼哩有官方帳號,不要再搬運我影片了 ★

/

請看以前的妝容照,當時的彩妝風氣是強調風格呈現,把特定的風格妝容直接複製貼上到臉上。每個五官都被強調出來,眼線超粗超黑、超狂煙燻妝、超鮮豔的唇彩、超濃的睫毛。就是用這個思維化妝才會顯老!近幾年的妝強調整體和諧度,根據你的原生長相透過化妝揚長避短,讓整臉看起來順眼!

■影片中使用的產品■

KATE 創影立體眼影盒 共7色

KATE 3D時尚眉彩膏N 共6色

屈臣氏 https://bit.ly/3qNVfLO

即日起-10/20 彩粧85折/週六77折

KATE眼線膠筆/眉彩餅/眉彩筆任兩件75折

滿$388享怪獸唇膏加購價$319,結帳金額滿$688 贈單色眼影

康是美 https://bit.ly/2UqPEyV

即日起-10/26 彩粧85折

鐘紡月滿$588贈KATE彩色眼線筆,滿$688元折$50

KATE眼線膠筆加價購$238、眉彩筆加價購$249

寶雅 https://bit.ly/3s7hjSg

9/30-10/26 彩粧85折

KATE眼線膠筆/眼線筆/眉彩筆,MD蜜粉/BB霜,任兩件$525

KATE怪獸唇膏$339元,微光粉底液$385

/

■這是合作影片

業配對我來說就跟選品一樣,從眾多產品中不斷試用、觀察、感受,找到適合我的產品,再把我覺得好用的分享出去,讓跟我有同樣需求或膚質的人得到新的資訊和體驗參考,是不是很像經營一家選貨店XD

我的業配影片不會只說「好用」或「不好用」,我盡量提供客觀訊息,以理性分析的方式盡可能把細節說明清楚,希望你們聽完資訊後可以根據自己的使用習慣判斷產品是否適合自己,減少買錯的可能性。

雖然我覺得好用,但一樣產品要做到100%的人都覺得好用是不可能的,總會有人不適合。有這樣的事也很正常,也希望不適合的人可以留言分享自己的膚質、使用情況,把留言區當作「討論版」,對於其他人來說也很有參考價值。

這是一個公開的平台,任何理性分享我都表示尊重,但是惡意謾罵、羞辱、攻擊、毀謗、挑釁,我也不會姑息,請特定人士自重,不要公然挑戰法律。

以送養流浪動物為目標 — 「寵物認養主題餐廳」之經營研究

為了解決微光是什麼 的問題,作者李幸真 這樣論述:

2017年「零撲殺」政策施行至今,公部門並未全面性的對流浪動物施行絕育計畫,公私立動物收容所爆量超收流浪動物、缺乏資源與人力、流浪動物的曝光度與認養管道不足等問題。如此,使得收容於動物收容所的流浪動物要被認養的機會很渺茫。所以,以送養流浪動物為目標的「寵物認養主題餐廳」,是一個可以解決送養流浪動物管道不足的方法。但針對送養流浪動物的相關研究卻很少,因此,本研究主要探討以送養流浪動物為目標的「寵物認養主題餐廳」的成立與經營。研究中,主要透過產業、政府、學術專家的調查,找出經營「寵物認養主題餐廳」的關鍵因素。研究結果希望可以提供給政府機關可以解決送養流浪動物管道不足的方法,或是有意經營「寵物認養

主題餐廳」的人作為參考之用。本研究主要透過深度訪談,歸納整理分析「寵物認養主題餐廳」在經營上所遭遇到的問題與解決方法,並根據研究結果提出具體作法包括:精算各項成本、行銷企劃人才、行銷策略與創造來客數、餐點研發與口味創新。此外,提供給消費者的餐點需要符合品質的要求,如此,消費者才會願意持續來餐廳用餐。因此,「寵物認養主題餐廳」的理念推動與動物保護精神才可以永續傳遞。

平行宇宙:我在精神科田野與他者的相遇

為了解決微光是什麼 的問題,作者楊修瑋 這樣論述:

作者記錄在精神科實習與精神醫療機構和精神疾患者交會的過程,學習到對自我和他/她人生命經驗的多樣情感與智慧;運用克莉絲蒂娃「賤斥(abject/abjection)」和高夫曼「污名」的概念進一步析辨,試圖從精神分析觀點來理解「人」在主客觀上如何建構自我,並將實習經驗置於理論架構內再次理解,期以一種更具闡釋性的方式來挖掘現象下的深層內涵。筆者帶著自己個人的歷史和位置進到精神醫療場域,與精神醫療體系和精神疾患者碰撞當下的想法與感受將持續貫穿在論文內容中;在分析部分,介紹西方啟蒙時代以來有關於「主體」和「他者」的概念;之後說明精神醫學如何看待精神疾患,以及反精神醫學論述如何呈現精神疾患的社會意涵;接

下來則以克莉絲蒂娃文化精神分析理論、高夫曼微觀社會學理論再次理解在實習期間所感知的經驗及書寫內容,分析精神疾患之苦和意義,進而闡釋社會集體對精神疾患的恐懼從何而來,以及為何期盼隔絕患者;結論以精神分析的立論基礎,綜結精神症狀作為主體建構自我認同的他者,如何同時也是主體自身。

微光是什麼的網路口碑排行榜

-

#1.微光書旅︱銅鑼住宿x獨立書店,老闆熱情、肉桂捲很好吃!

老闆是銅鑼人,近年回鄉積極發掘、推廣銅鑼的好,也樂於跟旅人分享銅鑼的一切;微光書旅有供應咖啡和甜點,如果想找苗栗背包客棧,也能考慮來銅鑼住一晚唷 ... 於 yama.tw -

#2.类似微光的app有哪些_资讯

微光是 一款有趣的影视社交互动软件,让用户能和恋人、朋友一起开房间看电影,拉近彼此的距离,边聊边看,享受全新的社交互动看片新体验。微光app为 ... 於 www.mckuai.com -

#3.微光怎么注册小号?带你玩转微光APP

微光 ”APP是一款社交软件,通过各种场景让普通人交友更轻松。2017年10月诞生,通过一起看片、一起听歌、一起玩游戏、一起聊天等场景,让普通人交友更轻松,让无数个时刻 ... 於 jiemahao.com -

#4.微光app 安卓版1.0_六度下载站

微光 app是一款可以让大家的生活更加便捷的软件,这款软件给大家提供了很多有趣的社交方式,这里汇聚了很多有趣的年轻人,你可以在这里加入自己感兴趣的圈子,平台支持, ... 於 m.386w.com -

#5.YouTube 更新加入微光效果是什麼?帶你看最新4 大特色功能

YouTube 最新的微光效果會讓影片在深色模式的情況下,周圍不會呈現死黑,會搭配影片的畫面、顏色,讓影片邊框四周出現像是影片外溢的效果。 於 applealmond.com -

#6.微光App亮度等级分别

01 定位分析应用描述【微光】微光是一款新型社交软件。 PMTalk产品经理社区. 4评论. 2019-11-02. 於 www.toutiao.com -

#7.古董屋裡的微光往事 - Google 圖書結果

薇拉阿姨卻秉著好性情鍥而不捨她應該是把家人納入在整個生命歲月裡這些人在她的生命集合中有血緣有關聯她認為就該在此生見面認識我沒有如同薇拉阿姨般的耐心光是這些 ... 於 books.google.com.tw -

#8.微光星點藍色兩穿落肩襯衫

商品描述. 微光星點兩穿落肩襯衫尺寸表 模特兒筠熹身高體重資訊 純棉衣物洗滌方式說明 微光星點兩穿落肩襯衫. 秋冬版本的兩穿落肩襯衫. 來自日本的高級精品. 於 www.xuxuwear.com.tw -

#9.微光APP的微博

冰雪尖刀连定档0811#在朝鲜百年不遇的寒冬冰原上,唯一热烈灿烂的是战士的鲜血。身在他国奋战,但仍心系家国,钢七连!立刻集结,保家卫国!电视剧《冰雪尖刀连》于明 ... 於 weibo.com -

#10.安卓版【微光】官方下载,手机微光apk安装包免费下载

来微光,遇见温暖的陪伴。 当你想找人说话聊天时,这里总有人愿意陪你。 无论你是声控、颜控还是孤单想找人陪伴,都能寻到属于自己的缘分~ 社恐也不用担心,来派对吧~ 於 www.anxinapk.com -

#11.Shimmer Photography 六度微光攝影

Shimmer Photography 六度微光攝影. ... 這張是一對一的輔導課的示範照,辛苦同學特地從高雄前來新竹上課,指定要學打光,拍攝主題月餅。最後請我們吃月餅,月餅好吃又 ... 於 www.facebook.com -

#12.探索島嶼之美2023微光馬祖GO好玩系列活動登場

系列活動將於7月22日下午由坑道音樂會拉開序幕,在北海坑道內最佳天然音場,呈現最動聽的演出美聲;晚上邀請民眾在星空下一同以音樂佐微光,享受馬祖不 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#13.微光最新版本下载v3.7.2 安卓版

微光 app是一款非常有特色的社交软件,用户可以选择自己喜欢的影视剧,一边看影视,一边社交,非常新颖,拥有这款软件后,告别一个人看电影的无聊岁月 ... 於 www.downyi.com -

#14.微光怎么上传自己想看的电视剧?微光怎么一起看电影?

微光 作为一款社交软件APP,不仅可以有丰富的电影,电视剧等资源,还可以和好朋友一起分享看这些资源,还可以和陌生人一起听歌等,还是很受大家喜欢的 ... 於 pcedu.pconline.com.cn -

#15.微光的召喚師| CCC追漫台

微光 的召喚師. GENE · 奇幻架空. 一段愛(?)與夢想(!!?)的冒險故事,即將啟程── 魯賓是一個廢材召喚師, 他想召喚的東西永遠不出來, 不想召喚的倒是一直來… 於 www.creative-comic.tw -

#16.怎么在微光上分享片源 - 安卓游戏

微光是 一个十分好用的社交娱乐的app平台,在这里你可以和你的好朋友,男/女朋友,一起看电影聊天,但是有很多小功能小伙伴们都不是很清楚, ... 於 m.ux6.com -

#17.赤夢華夏收錄曲《微光》/ 蕭敬騰(附歌詞) - YouTube

微光 - 蕭敬騰詞:申名利曲:Bryan(孫偉) 編曲:劉蘇毅@U.M.C 製作人:Bryan(孫偉) 是誰摘下了塵埃種在茫茫的人海 微光 會怎樣留白又以什麼狀態將黑 ... 於 www.youtube.com -

#18.《末暗微光》小说在线阅读

如今是地球历三一四一年。由于五百年前的一场大灾难,不知来自宇宙何方的邪异生物暗异生命体入侵太阳系,从而导致八大行星 ... 於 www.qidian.com -

#19.【YouTube更新】教學!教你實用微光效果、放大影片 - KiKiNote

這是除了新介面以外,也還有幾個新功能,包括剛剛依絲編提到的「微光效果」,還有兩個我覺得超實用的功能:雙指縮放、精準跳轉!來看看要怎麼使用吧! 於 kikinote.net -

#20.微光—视频社交领域的“拼多多”

产品名称:微光 · 产品名称:微光 · 产品定位:通过与其他人或好友一起开房间看电影,满足网友、异地恋、单身的用户进行社交的需求。 · 业务目的:增强产品趣味性,从而增加 ... 於 www.woshipm.com -

#21.微光是什么意思呢

微光 app是一个非常实用的app,现在很多人都是一个人看电影,未免太无聊太孤单,有了微光就可以和别人一起看电影啦,告别孤单。微光app一起看片的方式 ... 於 jingyan.baidu.com -

#22.微光app下载v5.4.30最新免费版

微光 app是一款非常有趣的看电影神器。在微光app中你可以结识与自己志趣相投的人,告别孤单,和好友一起在线看电影。很多年前被网上一个段子感动过,清华学霸和异地恋 ... 於 www.87g.com -

#23.飲品 - 微兜petit doux Café Bistro

微兜菜單. HOME MENU. 現榨果汁. Red Dragon Fruit and Kiwi Banana Smoothie. 奇異紅果昔( 冰). 火龍果與奇異果,新鮮現打完整果肉纖維,保留新鮮多樣的水果酸甜香氣. 於 www.petitdoux.com -

#24.微光是什么意思?

微光 的意思是:可以从要有独立思想,自由的精神,充分张扬个性的角度来写,反过来,也可以说认识自我是难的,很多人在不经意间抛弃了自我, ... 於 www.bilibili.com -

#25.我讀【黑暗之光系列】:《微光》、《星火》@Serena的小書房

最近上演的《微光城市》改編自Jeanne DuPrau的《黑暗之光》中的第一部《微光》( )。因為看了電影,想要看看原著在寫什麼,所以在圖書館借了《微光》 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#26.亂世微光A Small Light - Yahoo奇摩電影戲劇

Bel Powley. 貝兒波麗(Bel Powley)出身於英國電影世家,爸爸是影集演員,媽媽則是電影選角指導。她 ... 於 movies.yahoo.com.tw -

#27.面紗下的微光‧ 塔維爾 - Tower of Saviors Wiki

以諾塔,矗立於泰倫斯大陸的中心,是戰爭的重心之地。塔內棲息許多魔物,讓眾多登塔者喪命,尋常人對這塔敬而遠之。 此時纖弱的女子塔維爾徐徐 ... 於 tos.fandom.com -

#28.微光- 安卓iOS版下载

应用宝为您提供2023最新版微光官方下载,来微光,遇见温暖的陪伴。当你想找人说话聊天时,这里总有人愿意陪你。无论你是声控、颜控还是孤单想找人陪伴 ... 於 sj.qq.com -

#29.郭于誠醫師|對話:大郭醫師的癌症診間微光故事 - 癌症問康健

上個月,我協助一位外籍配偶阿雲(化名)處理了家庭的衝突。阿雲的先生是肝癌病人,阿雲非常愛他,只要有人告訴她哪裡有治療肝癌的名醫,再遠、再 ... 於 cancer.commonhealth.com.tw -

#30.2021 SNOOPY夢幻微光禮盒-史努比相框燈@ Snoopy Fans Club

7-11 2021/08/10上市的SNOOPY 夢幻微光禮盒-史努比相框燈,限量2000盒。 售價是799元,這個價格讓我猶豫了一下。不過其中有一個圖案我很喜歡, ... 於 rola59.pixnet.net -

#31.林葉亭x ARTiS di Voce指甲油微光蜜桃JA22

粉裡透著微光釋放初深醞蜜桃的清香. 於 www.artisdivoce.com -

#32.生命樹睽違八年發行二專《微光少年》 深潛地底世界探尋內心 ...

《微光少年》這張專輯有著樂團從成團至今的心路體悟,更是一張毫無虛飾,全力以赴傳達樂團精神訊息的概念作品,專輯以「Agnes Creek」作為起始的象徵, ... 於 blow.streetvoice.com -

#33.YouTube 換新裝!全新微光效果提升視覺體驗,雙指縮放

首先,YouTube 帶來沉浸式觀影體驗的全新微光效果,官方表示採用動態色彩取樣技術,讓應用程式的背景顏色能配合影片調整,全新微光效果適用於已開啟深 ... 於 www.inside.com.tw -

#34.曹楊- 微光

微光 作詞:唐小奕作曲:曹楊如果失敗讓我連未來都不敢想看鏡子裡的我以後會是什麼樣 ... 過去吧我是微小的光難過去和誰講在自己的世界等天亮只是微小的光照不亮一米的 ... 於 mojim.com -

#35.客家電視台演員到富信大飯店回味拍攝《暗夜微光》

三個月拍攝期間劇組就是住宿在富華大飯店,「這裡就像我們在台南的第二個家,戲裡的家是永勝豆漿,下了戲就回到富華。」三人笑著說。拍戲之餘當然也抽空 ... 於 nvns.net -

#36.微光:妳是我流浪的起點

書名:微光:妳是我流浪的起點,語言:繁體中文,ISBN:9789865706340,頁數:208,出版社:春天出版社,作者:Sophia,出版日期:2014/09/16,類別:文學小說. 於 www.books.com.tw -

#37.微光连麦看电影app下载

《微光连麦看电影app》这是一款可以和其他伙伴们一同连麦看电影的软件,在软件中拥有多种连麦看电影的功能以及玩法!还拥有多种丰富的互动玩法内容, ... 於 m.qsw521.com -

#38.微光(app)_搜狗百科

微光是 北京清奇科技有限公司开发的一款社交软件,于2017年10月正式诞生,支持Android、iOS系统,创始人张侠。 该软件是一款社交软件,提供一起看片、一起听歌、一起玩 ... 於 baike.sogou.com -

#39.英雄联盟微光是什么双城之战微光药剂是什么

微光是 炼金术师辛吉德研究出来了一种变异药水,是从他养了那只变异蜥蜴身体抽出来的东西。在剧情中炼金术师辛吉德在秘密研究变异药剂,最初的目的是为了 ... 於 www.9game.cn -

#40.台北植物園「植光步道」正式啟用!以減光設計為題

台北植物園「植光步道」正式啟用!以減光設計為題,打造全長435 公尺的微光靜謐步道 · 在自然光照下,隨著四季更迭,台北植物園豐富多變的自然景觀,是頗具 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#41.微光

首页; 关于我们; 加入微光; 厅主登录. 微光陪你一起看. App Store. Android. 二维码. 联系我们. 邮箱:[email protected]. @微光放映厅. 微光放映厅贴吧. 厅主登录. 於 www.vlightv.com -

#42.微光 - Terraria Wiki

微光是 一種有光澤的淡紫色珠光液體。在擊敗月亮領主前,有限的微光可以在以太中找到,後者是一個僅會在每個世界中的地下或洞穴地層中生成一個的迷你 ... 於 terraria.wiki.gg -

#43.微光長旅 - 第 276 頁 - Google 圖書結果

這也代表說,光是一連串漫長的語官方消耗,這趟跨國關懷的任務就什麼也做不了了,這是多麼令人沮喪的一事情啊!好在山姆一直沒有忘記麥可,那位前一年在巴士站相談甚歡的馬 ... 於 books.google.com.tw -

#44.黑甲山的微光: 中國恐怖資本主義統治下的新疆,從科技監控、流放青年與釘子戶一窺維吾爾族的苦難與其反抗

許多穆斯林在通過初次評估後仍遭到羈押,是因為後來有人在被羈押後點名他們讓人「不放心」, ... O 的微線索出現。 ... 光是有親族住在海外,或是像阿林姆那樣曾親身離開 ... 於 books.google.com.tw -

#45.微光app是什么?微光app怎么使用?

当然,前提是有人陪你一起看。没有尬聊、没有播放暂停、没有弹幕评论,有的只是志趣相投的好友,和不间断播放的影片。微光app提供了一个安静而专注的 ... 於 www.xiazaiba.com -

#46.台北植物園植光步道啟用,漫步城中微光森林 - 微笑台灣

燈光不只能妝點城市也能適度暗下來. 位於台北市區、佔地達8.2公頃的台北植物園,是台灣歷史最悠久的都會型植物園。植物園扮演著研究 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#47.微光(小說) - 維基百科,自由的百科全書

《微光》(英語:The City of Ember)是美國作家琴娜·杜普洛所寫的科幻小說,《黑暗之光》系列小說的首部曲,於2003年出版。在2008年時被改編為同名電影。 於 zh.wikipedia.org -

#48.那些生命中的微光: 關於愛與勇氣的十個精采人生 - Google 圖書結果

我常覺得,心理醫師有點像是算命的,有其學理,但好難科學驗證,卻又有探索未知的樂趣。 ... 例如光是父母之間的交談,小孩子就可能因為某一個沒有聽過的字詞而有所疑惑, ... 於 books.google.com.tw -

#49.微光app怎么使用微光app怎么和别人一起看电影

不同的是播放方式,微光app中的影片无法「点播」,而是和电视一样的「轮播」方式。在注册账号时,用户可以选择自己喜欢的影片类型,目前有爱情、喜剧、 ... 於 www.liqucn.com -

#50.微光app电影免费看

微光 app电影免费看是一款既能观影又能交友的社交软件,不同的播放方式是它的特点,在注册账号时你可以选择自己喜欢的影片类型,目前有爱情、喜剧、 ... 於 www.18183.com -

#51.微光下载- 软件

异地恋的你们需要更多听到彼此声音,共享彼此情绪的时刻, 来微光一起看片听歌,连麦入睡,会是你们难忘的异地回忆。 单身的你,可以在 ... 於 www.appchina.com -

#52.新竹咖啡廳推薦。暗室微光。咖啡和蛋糕的質感都很棒的老屋 ...

暗室微光是墨咖啡的二店,這兩間都是新竹市區知名的咖啡店,早就聽說他們的咖啡很好喝,一直想來試試,但因為附近非常難停車,所以好幾次都在附近繞了 ... 於 www.sisicooking.com -

#53.《暗夜微光》戲劇新秀快閃《台南富華大飯店》回味拍攝點滴

今日三人快閃台南富華大飯店,在一樓大廳復刻的主要場景「永勝豆漿」回味拍攝過程,共同感想竟然是「台南真的好好吃!」 《暗夜微光》以一間客家人開在 ... 於 focusnews.com.tw -

#54.微光是什么APP「微光软件是干嘛的」 - 中国都市商界网

微光是 一款十分有趣的视频播放器,它可以帮助你寻找和你一样喜欢看电影的影迷,促进影迷的相互交流,十分的不错,所以喜欢的话,就来下载吧! 於 biz.dswhj.com -

#55.2D 遊戲《微光之鏡》宣布明年1 月展開搶先體驗在毀壞的 ...

由中國的獨立研發團隊楓屋遊戲工作室(MapleDorm Games)開發、2D 動作射擊遊戲《微光之鏡》,即將於明年1 月10 在Steam 平台展開搶先體驗, ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#56.微光是什么软件是干嘛ap 微光是什么软件要钱吗 - 韩剧盒子

定日甘南很多事情都可以微光是什么软件得天衣无缝。微光是什么。9视频教程适合产品经理,安溪,还可以微光是什么软件增强个人的职澈争力。 於 www.hanjuhztv.com -

#57.微光音樂Glimmer Music: 首頁

glimmer blue watermark.png · 微光音樂 Glimmer Music . 「願成為黑暗世代裡的一點微光。」 登入. 於 www.glimmermusic520.com -

#58.微光懸亭

等候的亭、樹間的影、發光的石、漂浮的山。是等待光線變化的場所、層疊的絢麗光影、孩子遊戲的寶石,也是聚落中一座漂浮的山,容納著生命的豐富樣態。 於 tpa.ccl.ttct.edu.tw -

#59.类似微光的app有哪些_资讯

微光是 一款有趣的影视社交互动软件,让用户能和恋人、朋友一起开房间看电影,拉近彼此的距离,边聊边看,享受全新的社交互动看片新体验。微光app为 ... 於 61.157.96.32 -

#60.微光怎么投屏到其他APP?微光怎么一起看电影攻略详解

微光是 一款告别孤单的情侣间使用的APP,你可以陪TA一起看电影,一起听音乐,让你们拥有更多共同的爱好,度过一个个难忘的夜晚!如果我们能通过微光在其他 ... 於 www.fxxz.com -

#61.微光APP怎么玩微光APP使用教程

微光 APP是一款与众不同的影视播放器,其中最具体色的就是能够匹配别人和你一起看电影,还能边看边聊,很多朋友也表示下载微光后不知如何操作, ... 於 www.crsky.com -

#62.微光心理諮商所

我們致力於用淺白易懂的方式,讓更多人了解心理諮商的專業如何有效地改善生活。歡迎你前來試試心理諮商,選擇你想要的未來生活,撥開層層包圍的迷霧,讓我們共同摸索出 ... 於 lumiere-counseling.com -

#63.微光-歌詞-洪俊揚

微光 -歌詞- 太空以外的黑好脆弱黑洞以內的夢問哪是寄托銀河有個角落是避難所容我靈魂歇一歇挽回直覺為誰流蕩浩瀚宇宙如眾隕星遨遊默默的生生的炯. 於 www.kkbox.com -

#64.落日轉運站The Sunset Terminal

你將穿梭在如電影般的車廂間,遇見四位抱有遺憾的乘客,微醺之際,你也可能一不小心踏入隱藏 ... @surpriselabtw #落日轉運站#微醺列車真的是一場治癒靈魂的劇場演出 ... 於 www.surpriselab.com.tw -

#65.微光怎么一起看电影- 软件教学 - 胖爪视频

微光怎么一起看电影, 微光是 一款可以跟好友或陌生人一起聊天观看电影或听歌的app软件,那么微光要怎么一起看电影,本期视频就为大家解答。 於 et.dnpz123.com -

#66.微光是一个怎样的社交APP?

微光 app最初上线时,是一款网络私人影厅概念的产品,就是可以邀请他人进入微光房间一起看影片一起聊天,这种产品形式很显然在影视库内容方面会被卡脖子, ... 於 www.zhihu.com -

#67.【募資】2024 微光手帳| 用四季伴你在生活裡沿著光走

《微光手帳》,細節控也稱讚的設計,可180度攤平,鋼筆適用,超大格週記事很夠寫,208頁,有頁碼和空白頁,也很適合做子彈筆記,靛藍色皮質精裝。 保有微亮風格的精巧 ... 於 www.pinkoi.com -

#68.【YouTube 新功能】4 大亮點介紹!微光效果、精準搜尋

「微光效果」(ambient mode)靈感取自於黑暗房間中所投射出的光線,透過動態顏色取樣技術以及改良後更加深黑的深色主題,讓應用程式背景更能適應影片,藉 ... 於 wattbrother.com -

#69.【微光之鏡】美到出水!唯美風2D橫版動作射擊EA版今日推出!

MapleDorm Games 開發、CubeGame 與Pleasant Rain Limited 發行,《微光之镜》是一款 2D 橫版動作射擊類型的遊戲,每一幀都彷彿是畫作般的遊戲畫面,搭配 ... 於 pinogamer.com -

#70.微光app是什么微光app怎么用

微光 app一起看片的方式有两种,一种是随机匹配一个正在同时观看的陌生人,另一种是创建房间,邀请好友一起看。 微光app是什么微光app怎么用. 在很多一对一 ... 於 www.pc6.com -

#71.最新微光APP下载安装

PP提供微光2023版官方下载。 来微光,温暖的陪伴。 当你想找人说话聊天时,这里总有人愿意陪你。 无论是声控 ... 於 wap.pp.cn -

#72.SHIMMER 微光花藝

Write a few sentences to tell people about your store (the kind of products you sell, your mission, etc). You can also add images and videos to help tell ... 於 www.shimmerflorian.com -

#73.微光在哪下载安装?微光好用吗?

微光是 一款寻找与自己一同观影的网友的APP。如果你想偶遇有同样爱好的网友,可以试试【随缘匹配】功能。 登录微光APP,选填自己的年龄和兴趣爱好, ... 於 www.wandoujia.com -

#74.新竹西大路旁暗室微光咖啡店。老屋好氣氛咖啡店

另外幼稚園變身的一想一響(看分享),很適合網美拍照打卡。每家店給人的感覺是截然不同的,但同樣的特點都是咖啡都好喝。 於 brianview.tw -

#75.加入微光效果、雙指縮放與精準跳轉等功能#深色主題(184408)

此外YouTube 預計加入兩項全新的功能體驗,其一是「雙指縮放」,另一項是「精準跳轉」;雙指縮放可在Android 或iOS 以雙指放大影片局部,且即便放開手指仍 ... 於 www.cool3c.com -

#76.高雄庭園餐廳推薦★海洋。微光午晚餐享受美食、美酒、音樂

海洋。微光ocean light。午晚餐是肥獅子最近挖掘的新店,這是一家餐酒館X 庭園餐廳X複合式餐廳的結合體,室內屬於餐酒館、室外是露天的庭園餐廳, ... 於 i17fun.com -

#77.微光app最新版本下载v5.4.30安卓版

微光 app安卓版是一款专门为注重精神交流的人打造的社交软件,在这里你可以和朋友一起在线连麦一边看电影一边吐槽聊天,如果没有人和你一起看的话, ... 於 www.downkuai.com -

#78.微光app下载

微光 app是一款好用的聊天社交应用。通过兴趣的筛选,起送的通过匹配来结识到更多的与你有着相同趣好的朋友,有着众多的精彩电影,等待着你们一同连麦 ... 於 www.ruan8.com -

#79.微光是什么意思黎明后的微光是什么意思 - 999学校

不同的是播放方式,微光app中的影片无法点播,而是和电视一样的轮播方式。在注册账号时,用户可以选择自己喜欢的影片类型,目前有爱情、喜剧、文艺、 ... 於 xue999.net -

#80.《聯盟戰棋》13.15版本更新公告

我們要提升微光龍鱗和鄂爾道具的下限並降低上限。值得一提的是最弱的鄂爾道具「破船戰斧」所獲得的大強化,現在這件道具應該會變得超級好用,尤其是在 ... 於 leagueoflegends.com -

#81.微光是什么意思关于微光软件功能详细介绍

中文名称:微光. 软件类型:社交. 支持系统:Android、iOS. 软件语言:简体中文. 开发公司:北京清奇科技有限公司. 软件官网:http://www.vlightv.com ... 於 www.jiasuhui.com -

#82.【台北】Aura 微光咖啡的食記、菜單價位、電話地址、營業時間

Aura 微光咖啡(22篇食記) 位於台北市靠近捷運台電大樓站, 地址:台北市羅斯福路... 電話:(02)...【【臺北大安】迷你食記-Aura 微光咖啡】. 於 www.fonfood.com -

#83.曹楊(Young) - 微光的歌詞

找微光的歌詞– 曹楊(Young) – 如果失敗讓我連未來都不敢想看鏡子裡的我以後會是什麼樣是我嗎是我吧如果生…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#84.《星夜微光》,陪伴他渡過難關。

105年度職業災害勞工個案服務微電影|楊謹華、夏靖庭、楊千霈、傅天穎主演-《星夜微光》。 11/19(五)全台上映。 ... 劇情簡介:. 『各位聽眾晚安,我是馨 ... 於 moviemoney.pixnet.net -

#85.微光是什么意思- 日语词典

微光 。也指些微的希望之光。(かすかな光。また、かすかな希望のひかり。) 日文释义. 於 www.koolearn.com -

#86.微光國際資訊有限公司|徵才中

【公司簡介】資本額:800萬元、員工數:20人。福利:部門聚餐、年終獎金、三節獎金/禮品、零食櫃。微光集團夥伴美商Pixroller Multilingual Solutions總部位於紐約市, ... 於 www.104.com.tw -

#87.彰化「魔幻微光森林」超美遊客驚呼:好像阿凡達世界- 生活

王遠憲表示,石牌坑親水步道是城市秘境,就隱身在都市郊區,屬淺山水生態系,是一級生態檢核區,除螢光蕈讓遊客驚豔,該地還是台灣葉鼻蝠的夏棲所棲地, ... 於 www.chinatimes.com -

#88.在《微光之鏡》踏上修復世界的冒險旅途遊蕩於美麗的鏡中世界

少女能通過萊歐驅使「微光之力」,主要攻擊手段為遠程攻擊,隨著劇情進展還會開放蓄力攻擊、範圍傷害與各種探索用技能,對於不擅長貼近敵人的玩家來說是一 ... 於 news.qoo-app.com -

#89.微光盒子|兒少陪伴x創傷知情x社區服務

微光 盒子是深耕於興隆安康社區的非營利組織,也是台北市第一個以「創傷知情」為核心的兒少據點,透過社區據點、冒險教育、職涯課程及各式培力計畫,陪伴6至20歲的脆弱 ... 於 www.twilightbox.org -

#90.【達人】火花羅X 微光攝影的奇幻視覺

微光 攝影是一個非常有趣的題材,徜徉在微弱光線下的時空,在明暗強烈交織當下,用快門把屬於黑暗的微光記錄下來,正是因為微光攝影這麼的困難,所以在成功完成之後成就 ... 於 www.accupass.com -

#91.新總館- 桃園市立圖書館

超商借還書服務超商即是圖書館的分支,本館和桃園市的超商跨產業合作,民眾不需到 ... 微光聽:採階梯式座位設計演講廳,提供200人座位的寬廣視野,民眾票選從「生命 ... 於 www.typl.gov.tw -

#92.微光懸亭|南迴最美的公車亭

微光 懸亭你們知道嗎?南迴最美候車亭《微光懸亭》就在台東土坂部落。 《微光懸亭》 正是南迴藝術季的裝置藝術之一,由建築師陳宣誠打造。 於 www.popdaily.com.tw -

#93.YouTube 介面小更新:深色主題加入「微光效果」、選項按鈕更 ...

YouTube 表示他們希望在不影響觀眾的觀影習慣下,透過色彩為app 增添新活力,因此催生出「微光效果」功能,當使用者套用深色主題後,YouTube 會自動從 ... 於 www.techbang.com -

#94.微光app怎麼用? 微光app使用方法分享

微光是什麼 微光本身是一款社交類的音視頻APP,可以在手機端或平板和別人一起在線看視頻、聽音樂或者聊天,同時還可以用表情包文字進行互動。 這款軟體安卓 ... 於 ppfocus.com -

#95.微光顯微鏡(EMMI)

EMMI (Emission Microscopy)是用來做故障點定位、尋找亮點、熱點(hot spot)的工具。其具備高靈敏度的制冷式電荷(光)耦合元件(C-CCD)偵測器, ... 於 www.istgroup.com -

#96.鐵花村微光集:台東夜晚好去處!就在波浪屋前廣場,部落風味餐

微光 集TTwilight Bazaar 是鐵花村 這幾年新創的市集品牌,鄰近鐵花村、東東市、波浪屋,每周四至周日晚上17 點至22 點皆有營業,連續假日或過年連假也 ... 於 enlifesun.com -

#97.微光-遇见温暖的陪伴17+ - App Store

来微光,遇见温暖的陪伴。 当你想找人说话聊天时,这里总有人愿意陪你。 无论你是声控、颜控还是孤单想找人陪伴,都能寻到属于自己的缘分~. 社恐也不用担心,来派对吧~. 於 apps.apple.com