復健病房排隊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王竹語寫的 當忘記成為現實:失智照護筆記 和蔡璧名的 鬆開的技、道、心:穴道導引應用錦囊(博客來獨家金色錦囊版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站看診進度查詢 - 中國醫藥大學附設醫院也說明:※本功能目前僅提供當時段有掛號的民眾查詢門診就診狀態,查詢所得資料僅供參考,實際請以診間叫號為準。 ※如無法使用( ...

這兩本書分別來自經典雜誌出版社 和天下雜誌所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 畢恆達所指導 蘇宣如的 以病人為中心-探討醫院門診空間中之隱私需求 (2003),提出復健病房排隊關鍵因素是什麼,來自於病人、隱私、門診空間、空間生產、空間經驗。

最後網站中風復健照顧如何安排?住院轉院好?入住機構好?還是返家 ...則補充:1、惱人的住院轉院流程:因為健保病房規定只能住28天,但不是設有復健科的醫院就有復健病床,要大型醫院才有,而每間醫院的健保病床數有限,所以隨時滿床 ...

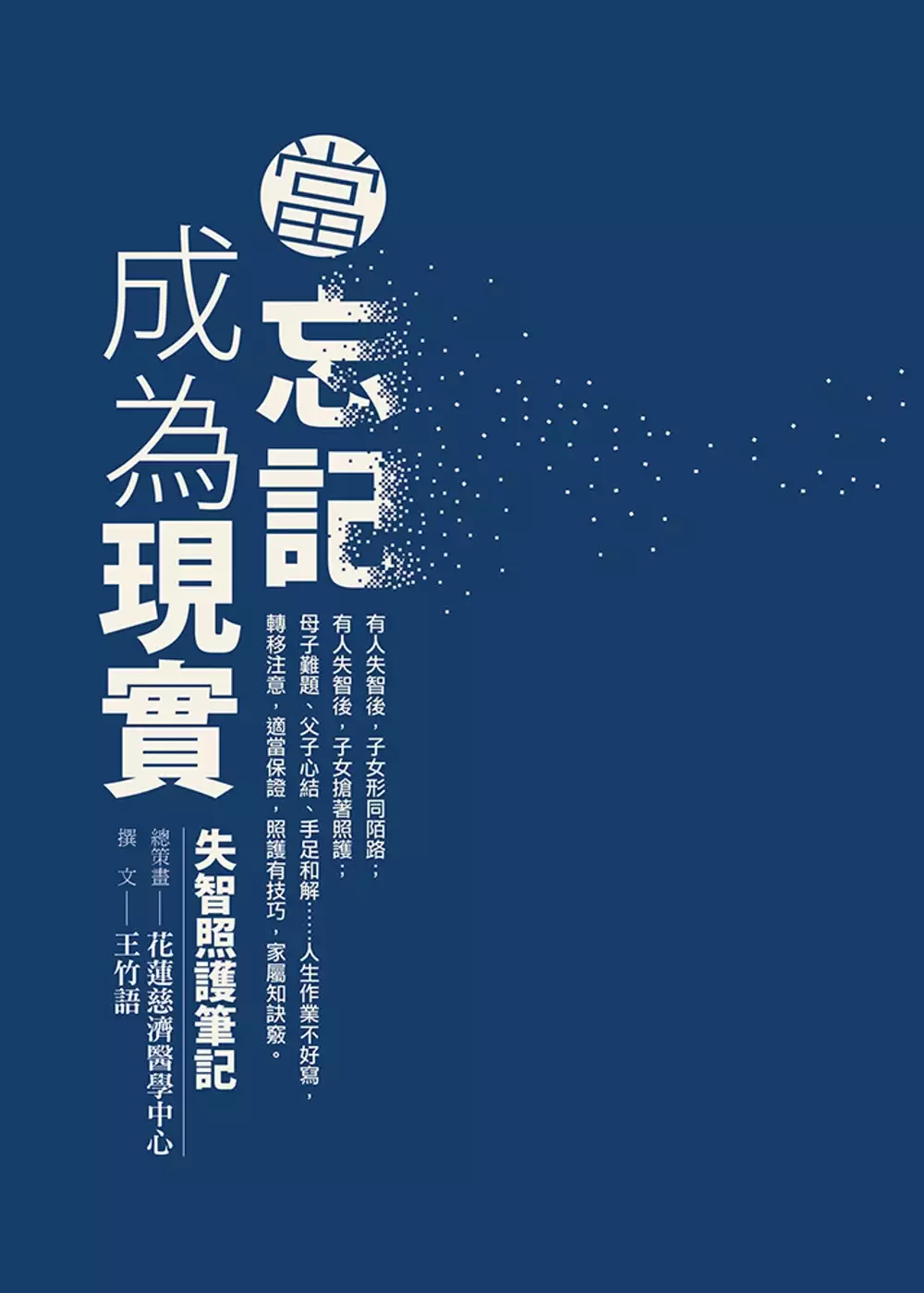

當忘記成為現實:失智照護筆記

為了解決復健病房排隊 的問題,作者王竹語 這樣論述:

失智症從發病到往生將持續數年, 對家屬來說是一條漫長、辛苦的路。 摒除對失智症刻板印象,認識病程, 掌握資源,調整心態, 與時俱進,用「情」貼近每個失智家庭。 失智者即使忘了自己是誰,也仍然會有感受,他們會記得「愛」,不要忘了對失智者及照護者表達我們內心的愛! 失智症患者的能力經常被低估,社會必須改變對失智症的看法,不僅是提升關注,更應倡議社區支持他們獨立生活與友善對待。 本書以花蓮慈濟醫院輕安居、慈濟同心圓日照中心及社區服務據點十九個故事,串連出高齡老人的失智現象與症狀,從而觸及照顧者的處境、長照中心照護員所面臨的問題,以及專業領域知性與技術的提升,

可為面臨此必然所趨的社會現象,提供可具備之態度參考。 老化是人類無法避免的自然法則,每個人都得面對與學習。本書透過一篇篇真實的互動,讓讀者更理解失智長者的病症樣態,也順道學習與失智長者互動的技巧。 無論是在輕安居、樂智社區服務據點,還是日照中心,慈濟七家院區都量力投入,不但每位長者的健康能獲得完整的評估與照護,還提供營養滿分的健康素食餐點;照服員、護理師、中西醫與復健科醫師也因為長期陪伴長者們,和家屬建立了溫馨而密切的互動關係。 各失智症友善的倡議運動,包括以下共同的關鍵層面:維護失智症患者的權益,避免失智症蒙受汙名,鼓勵失智症患者的社會參與,為患者的照顧者及家庭提供協助。許

多失智症照顧者是患者家人或其他親屬,然而好友、鄰居、受薪人員或志工亦可能扮演照顧者的角色。照顧者為失智症患者提供實質的照護和支持,或在協調其他照護者時扮演重要角色。 暖心推薦 這本書分享了慈濟在花蓮的不同失智照護據點,透過關懷與課程賦予失智長者和家屬的培力;更可貴的是,融入被照顧者與照顧者的生活方式和生命歷程,很有特色。──蔡淑鳳(衛生福利部護理及健康照護司司長) 老化是人類無法避免的自然法則,每個人都得面對與學習。本書透過一篇篇真實的互動,讓讀者更理解失智長者的病症樣態,也順道學習與失智長者互動的技巧。──林俊龍(佛教慈濟醫療財團法人執行長) 無論是在醫院的輕安居,或者在

院外的同心圓日照中心,我們期盼專業的醫療照顧,可以滿足失智症病友在身心靈上的需求,而我們累積二十多年的經驗,已贏得病友與家屬的信賴與肯定;同時經由日間照護,不僅減輕家屬的照護壓力,也達到提升失智病友的生活品質與生命價值。──林欣榮(花蓮慈濟醫院院長) ◎為尊重並保護失智長者與家屬隱私,本書所有人名均為化名;其年齡、特徵、婚姻、職業、家庭、教育等個人資料均已轉化。

以病人為中心-探討醫院門診空間中之隱私需求

為了解決復健病房排隊 的問題,作者蘇宣如 這樣論述:

「空間複雜、標示不清」、「冷冰冰缺乏人性」、「椅子很硬」、「充滿了藥水味的『生病』世界」、「沒有隱私」是許多人對醫院的共同經驗。然而,弔詭的是,生病的人正處於生、心理都比較脆弱的時候,為何要他去接受一個連健康的人都不會願意多待的空間!為了尋求醫院空間改變的可能性,本研究以醫院門診空間為例,以「隱私」作為討論的主題,探討「醫院」給予「病人」什麼樣的空間?而這樣的空間是在什麼樣的價值觀下被形塑出來的?而從醫療關係中的主體「病人」的角度來看,病人的需求是什麼?病人在醫院中的空間經驗是什麼?「給予」與「需求」之間產生了什麼樣的落差和矛盾?是什麼原因造成的?有沒有改變的可能性? 研

究發現,醫院空間生產過程主要受到「參與人員」、「考量面向」與「決策過程」三者所影響,而三者的共通點在於「沒有病人」。參與人員沒有病人,考量面向中看不到病人的主體性,病人需求淹沒於政府政策、醫療作業、行政管理等考量中,而在決策權力上,病人身處決策權力底層,不具決策權力,慢慢的,病人消失在醫院生產過程中。而針對病人在醫院門診空間中之隱私經驗發現,病人對於隱私之認知受到「疾病觀」、「身體觀」、「性別觀」、「醫療觀」等社會價值觀所影響,是否具有「控制感」,將影響病人對於隱私是否受到侵犯的認知。當病人覺得隱私受到侵犯時,會啟動應對與調節的機制,但因為「隱私」的私密特質以及醫病關係的不對等,往往使得病人的

能動性受到限制。另外,從病人的隱私空間經驗來看醫院門診空間,空間設計問題在於缺乏以病人為主體之設計思考,未提供病人「控制感」的支持,以及公私活動行為、公私空間領域界定的混淆,這些都影響病人對於隱私的空間經驗。 綜合以上的研究發現,我嘗試將門診空間病人之隱私需求的影響面向加以整合分析。病人在醫院空間中的隱私需求主要受到三個大的變項所影響,社會價值觀、空間、以及病人自己,而這三個面項都具有改變的可能性,且彼此間的關係是相互影響的,改變了任何一個,其他兩個都有可能會跟著改變。因此,每一個環節都是改變的切入點,具有改變醫院空間最後呈現樣貌的可能性,但是每一個環節又都不具有绝對的決定

性。每個環節能夠解決的問題很有限,但是只要任何一個環節能夠有所改變,.其他兩者也就具有改變的可能性,一個好的醫療空間的出現就成為可能。

鬆開的技、道、心:穴道導引應用錦囊(博客來獨家金色錦囊版)

為了解決復健病房排隊 的問題,作者蔡璧名 這樣論述:

鬆 柔。一套身心技術的再升級。 日常中,我們的心、身總不自覺地緊張、糾結、僵硬, 我們忘了如何呼吸,如何睡好、吃好、鍛鍊好,如何重新擁有初生時的「鬆」與「柔」, 決定重拾生命中的大好時光,就從「穴道導引」開始, 幫助身體主動地通暢氣脈、充沛氣血,遠離時疫的遷化流轉。 穴道導引,重返「鬆」與「柔」的修鍊課—— 臺大中文系副教授蔡璧名成長於中醫和武術世家,融合《莊子》、中醫經穴療法、Kriya Yoga、太極拳、武當十段錦等身體技術,繼承傳統并開創新局,以「穴道導引」幫助自己走過癌症三期,療癒術後身心。 「導引」為「導氣引體」之意,以運動自身重要穴位、導引

經脈,一步步打開身體糾結。穴道導引既是力氣的增強,也是放鬆的過程,隨時隨地,一個人就可以練習,重新拾起鬆柔的自我。 超越《穴道導引》的,《穴道導引應用錦囊》 作者蔡璧名二〇一六年出版《穴道導引》,暢銷十餘萬冊,收穫廣大迴響,近五年來更潛心研究、梳理典籍,並參照當代西方醫學肌筋膜研究成果,加以五回經冬歷春、夏鍊三伏的身體經驗,操作、領會與詮釋再加乘,撰成《鬆開的技、道、心──穴道導引應用錦囊》一書,並回應何等體況合適操作何招何式的迷茫。 打開七大錦囊,輕鬆鍛鍊全身 ▎乾坤收與放——扎實基本功 透過每個穴道「用力收緊」後的「徹底放鬆」,鍛鍊身體最小單位、活絡氣血,為健康存底

氣。 ▎鍊頸術——放鬆肩頸功 鍛鍊前後頸,告別肩頸僵硬,幫助氣血順暢上行,預防感冒、流感從喉部入侵。 ▎督督好——疏通背脊功 豎起脊梁,保持督脈中正安舒,有效改善腰脊僵痛;榮養五臟樞紐,周身始得輕靈。 ▎棄暗頭明——柔軟頭皮、活絡顏面功 頭皮導引,防禦外感諸邪,減少落髮、白髮,增強記憶力與免疫力;顏導引,療癒眼、耳、鼻、口齒諸疾。 ▎我好肺——強心健肺功 養肺強心,鬆開肩背,為身體加滿氧氣,提升肺活量,有效增強免疫力。 ▎真腰瘦——助消化、不便祕功 甩開腰內肉,促進消化代謝。導引難以觸碰的橫膈膜,恢復與生俱來的有效呼吸、安穩睡眠。 ▎

動手腳——靈活四肢,提高骨質密度功 不需運動器材,用輕鬆的能量,達到自體重訓的效果,靈活腳踝、膝蓋,加強肌肉力量、提高骨質密度。 循行而上,遠離病苦,一套常人皆可練習於朝暮之間的健身術。 一刻一錦囊,啟動自身體內「鬆開」的魔術方塊,重返鬆柔的自我。 好評推薦 中國醫藥大學中醫學院教授 陳必誠|台灣大學分子與細胞生物學研究所教授 吳益群|中興大學物理系教授 張明強|無垢舞蹈劇場藝術總監 林麗珍|榮格分析師、 精神科醫師 鄧惠文|音樂鬼才 盧廣仲|演員 張鈞甯

復健病房排隊的網路口碑排行榜

-

#1.復健病房排隊 :: 健保特約地區醫院網

2021年3月23日—基本上健保住院有最多28天的限制,但各家醫院的復健病房計算方式與認定可能不同,問護理站醫師最準。提早安排.基本上掛號排病床不一定馬上就有,因此 ... 於 districthospital.iwiki.tw -

#2.衛生福利部雙和醫院- 門診

請多加利用網路掛號、手機APP、語音專線、自動掛號機等掛號方式,以節省您臨櫃排隊的時間。 ... 復健科, 療程第一次, 未經轉診240元. 經轉診:100元. 於 www.shh.org.tw -

#3.看診進度查詢 - 中國醫藥大學附設醫院

※本功能目前僅提供當時段有掛號的民眾查詢門診就診狀態,查詢所得資料僅供參考,實際請以診間叫號為準。 ※如無法使用( ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#4.中風復健照顧如何安排?住院轉院好?入住機構好?還是返家 ...

1、惱人的住院轉院流程:因為健保病房規定只能住28天,但不是設有復健科的醫院就有復健病床,要大型醫院才有,而每間醫院的健保病床數有限,所以隨時滿床 ... 於 ritaliao6177.pixnet.net -

#5.GDP「爭五」20年最低優先擴內需李克強「最後報告」 總結5年 ...

去年11月,青山醫院病房一塊體積約半個枕頭大小的石屎從天而降,疑擊落 ... 為加快康復進度,桂姐每日在家踩迷你健身單車復健,盼早日能外出工作維持 ... 於 news.mingpao.com -

#6.復健病房排隊. 復健病房排隊

1、惱人的住院轉院流程:因為健保病房規定只能住28天,但不是設有復健科的醫院就有復健病床,要 ... 中風復健病房排隊,哪些醫院可以住院復健治療? 於 lur.kingsshop.pl -

#7.7/16改變爸爸晚年的一天21 - 三分

但是爸現在住的是急性病房,做復健應該是護理之家吧 所以一邊先申請外籍看護 如果我們轉院到秀傳復健 到 ... 總是會參考您父親狀況、床位狀況和是否已有人在排隊等床。 於 bdfarmer102.pixnet.net -

#8.門診掛號 - 高雄市立大同醫院

復健 科. 健康管理中心. 國際醫療中心. 職病科. 檢驗科. 病理科. 影像醫學科. 麻醉科. 加護病房. 感染管制室. 特色醫療. 兒童注意力訓練中心. 乳房醫學中心. 於 www.kmtth.org.tw -

#9.復健病房排隊的評價費用和推薦,FACEBOOK、EDU.TW

關於復健病房排隊在病人候床入院暨出院須知-住院服務- 三軍總醫院的評價; 關於復健病房排隊在教育部九十年度全面提升服務品質實施計畫的評價; 關於復健病房排隊在病床動態 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#10.太太外遇鬧離婚,借她的錢拿不回、財產還要平分?律師勸3招 ...

邱萍如躁鬱傾向曾今部立臺北病房天天吵鬧粗暴對待障兒,卻沒人勸阻! 前天. 太太外遇鬧離婚,借她的錢拿不回、財產還要平分?律師勸3招自保|陳軾霖 ... 於 tw.tv.yahoo.com -

#11.復健病房排隊. Pac復健病房

中風復健病房排隊,哪些醫院可以住院復健治療?. 康复医院医保可住多久2020-07-05 3,545 普法内容没有规定医保病人住院时间一次不超过几天的。 於 wky.icarehabilitaciones.es -

#12.臺北市立關渡醫院

無菸醫院 · 健康檢查 · 血液透析 · 復健醫療 · 內視鏡檢查 · 糖尿病照護 ... 簽三接種新冠疫苗接種導入資訊化之成效」、鍾毓婷「運用資訊採檢系統提升病房護理人員採檢 ... 於 www.gandau.gov.tw -

#13.腦中風復健模式:住院、門診、居家、自費- 復癒空間

至於一般門診醫院或診所復健,大致上跟住院復健的內容差不多,只差在不用住在醫院病床,需要交通車(復康巴士),有人陪同復健的差別。其實倒是可以算算 ... 於 strokespace.com -

#14.復健病房可以住多久

轉去榮總後可能因為復建課程安排太密集復健病房排隊; 復健病房費用; 復健病房健保; 台北復健病房; 住院復健醫院; 復健科住院; 健保住院能住多久; ... 於 zanowal.location-lecypres.fr -

#15.專科門診預約 - Bjavkoreannew -

2021 — 一名內科醫生剛剛巡完病房,急急忙忙衝去專科門診部。 ... 其它專科· 眼科· 眼科特別門診· 復健科· 皮膚科· 耳鼻喉科· 眩暈復健特別門診· 家庭 ... 於 i.bjavkoreannew.pp.ua -

#16.高雄長庚紀念醫院|門診時間表|看診進度|網路掛號查詢系統

兒童醫院、復健大樓地下室停車場(每小時30 元累計、單日最高360 元) ... 找檢查找繳費找櫃檯找病房找藥局真的會找得團團轉@''@ 今天從診間出來後為求順路我先衝去做 ... 於 twedr.com -

#17.復健病房排隊

復健病房排隊 · 康复病房_赤峰市医院_康复,病房 · 桃園長庚復健病房一個中風病人的心聲—傳球篇| 藥師+ · 进临终关怀病房要排队等待“没有足够病床,我们感到 ... 於 ai.planethaze.net -

#18.中風復健應該選擇醫院、診所、護理之家還是治療所? - 愛迪樂

若個案在中風後處於急性或亞急性期,在病後穩定前會需要較多疾病相關醫療資源的使用,所以建議先以醫院住院復健或者門診復健為主。 醫院以復健團隊為核心 ... 於 adlers.tw -

#19.復健病房名單. 復健病房排隊

可能被核刪健保費,通常第21天醫院就會開始提醒家屬準備出院了,此時家屬就可以準備返家或是轉另一家醫院的復健病房。 康复医院医保可住多久2020-07-05. 於 betonowe-inspiracje.pl -

#20.的排床旅程- 台北復健病房 - 藥師家

家中有中風病人,才真正感受到政府的相關政策,並未使病人及家屬在第一時間內得到應有的照顧。礙於復健住健保病床28天的規定,中風病人要不斷不斷的尋找「下一間醫院」 ... 於 pharmknow.com -

#21.亞東紀念醫院: 進度查詢

健保病床公告 · 住院流程 · 病房介紹及收費標準 · 住院膳食收費 · 住院須知 ... 眼科部, 創傷科, 復健科, 腎臟內科, 傳統醫學科, 感染科, 新陳代謝科, 腫瘤科暨血液科 ... 於 www.femh.org.tw -

#22.復健病房排隊. 復健醫院費用

急性病房出院後仍需積極復健經過急性期的治療,生命徵象及神經功能穩定後,醫師會安排病人由急性 ... 中風復健病房排隊,哪些醫院可以住院復健治療? 於 ypv.garwackibus.pl -

#23.因死而生 - Google 圖書結果

有回,他早上六點多到市場排隊,歡欣鼓舞地提著一袋香噴噴的甜燒餅到病房給我們。 ... 透過適當的復健,以及生活復能計畫,其實有很多的末期病人還是可以回到日常生活中, ... 於 books.google.com.tw -

#24.仁愛醫療財團法人全球資訊網

本院(仁愛醫院,大里仁愛醫院,台中仁愛醫院)透過專業人員把關,落實醫療資訊的可信度與正確性,使民眾或醫事專業人員透過無遠弗屆的網站獲得醫療衛教訊息或健康照護新知 ... 於 www.jah.org.tw -

#25.中風者挑醫院四處轉院求復健 - 元氣網

中風患者常在醫學中心的復健科、神經科、神經外科、胸腔內科四處「流浪」,尋找下一個可以住院復健的「落腳處」。健保署統計,國內一年約有4萬人 ... 於 health.udn.com -

#26.中風整合Q&A - 萬華醫院

Q:如何安排復健病床?需要準備甚麼嗎?要掛號嗎? A:可在平日8:00-下午5:00先撥打專線2309-0519詢問床位。若您已經清楚醫院收費標準及復健方式,您與個案管理師留下連絡 ... 於 wanhua.rghealth.com.tw -

#27.中風復健病房排隊,哪些醫院可以住院復健治療? :: 誰的消防不 ...

中風復健病房排隊,哪些醫院可以住院復健治療? 2021年3月23日—腦中風患者接受急診處置後,將面臨長期的復健治療,目前健保規定住院最多28天,接著就必須要轉院繼續 ... 於 fireinspection.moreptt.com -

#28.疫情.最新|口罩令今取消口罩未告別首日早上大部份人續戴罩

職員經了解後接納其檢測證明,讓其進入病房。 ... 有口罩店員工表示,高峰期購買口罩的人龍由店內排隊至店外兩至三個舖位,但現在店內客人屈指可數, ... 於 www.hk01.com -

#29.「全城有機日」中環開幕禮80間農場漁場零售商設攤位 - 東方日報

其中備受矚目的包括有限量500包的「1蚊有機菜」,吸引大批市民排隊搶購。 香港有機資源中心監督委員劉勵超表示,期望透過活動吸引市民一家大小到場 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#30.腦中風復健教育團隊 - Facebook

2⃣ 復健病房主要是收治腦中風、腦傷、脊髓損傷後有#復健潛力,#需要積極住院復健訓練的病患,加上復健病房床位不多,全台都是需求>供給,所以醫師都會評估患者情況, ... 於 www.facebook.com -

#31.復健病房名單

復健 科. 3 衛生福利部台北醫院. 新北市新莊區思源路127號. 2276-5566. 復健科. 4 雙和醫院. 新北市中和區中正路291號. 2249-0088. 復健科. 5 慈濟醫院. 於 community.fjuh.fju.edu.tw -

#32.【上】中風後復健怎麼安排?新舊制住院、回家門診 ... - YouTube

因為不見得能保證排得到床,通常建議至少多去2-3 家醫院 排隊 。 ... 復健 科 病房 的走廊或空間通常會有讓風友能夠練習行動移位或其他改善功能的設備, ... 於 www.youtube.com -

#33.復健病房排隊. 復健住院可以住多久的情報與評價 - Dks Optyk

2; 5; 他不是急症2; 1. 6、雖然現在中風病人健保病床可以住到兩年,但通常六個月內較易排到床位。. 因此,從急性病房住院開始,徐女士即積極接受復健科 ... 於 mhi.dks-optyk.pl -

#34.復健病房排隊. 中風住院多久

1、惱人的住院轉院流程:因為健保病房規定只能住28天,但不是設有復健科的醫院就有復健病床,要 ... 中風復健病房排隊,哪些醫院可以住院復健治療? 於 qcy.adt-france-togo.fr -

#35.中風復健病房排隊,哪些醫院可以住院復健治療?

腦中風患者接受急診處置後,將面臨長期的復健治療,目前健保規定住院最多28天,接著就必須要轉院繼續接受復健治療,本篇將介紹住院轉院的流程,並整理 ... 於 relive.tw -

#36.臺北市立聯合醫院中興院區

網路掛號 · 交通資訊 · 醫師簡介 · 特色發展 · 民眾迴響 · 兒童發展評估療育中心網路掛號 · 身心障礙友善服務 · 住宿長照機構 · 視覺復健友善服務 · 中興產後護理之家. 於 tpech.gov.taipei