從眾壓力的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CatherineA.Sanderson寫的 為什麼好人總是袖手旁觀:揭開讓我們選擇沉默的人性機制 和田安石的 田安石的碳水循環飲食法:寫給因為生酮、減醣、瘦身而心累的你都 可以從中找到所需的評價。

另外網站偏差行為不一定是壞,只是從眾心理、同儕起鬨也說明:年輕的朋友碰到同儕壓力時,不妨提醒自己,不要落入從眾壓力,不要因為害怕被排擠而屈服,做了自己其實不想做的事情。練習婉拒從眾,是人一輩子的功課 ...

這兩本書分別來自商周出版 和如何所出版 。

中國文化大學 國際企業管理研究所 謝安田所指導 陳鉦達的 從眾消費行為對顧客抱怨行為影響之研究 (2006),提出從眾壓力關鍵因素是什麼,來自於從眾行為、顧客滿意、顧客抱怨行為。

而第二篇論文中原大學 心理學研究所 李玉惠 Yuh-Huev Lee所指導 李宛珍的 團體熟悉性與作業類型對共同知識效果的影響 (2003),提出因為有 團體熟悉性、共同知識效果、作業類型的重點而找出了 從眾壓力的解答。

最後網站操縱:生活中的類催眠現象 - Google 圖書結果則補充:群體規模愈大,贊成某種意見的人愈多,群體對個體的壓力也就愈大,個體就愈是容易表現出從眾行為。反之,群體的規模愈小,從眾行為則表現得愈小,或曰力度愈低。

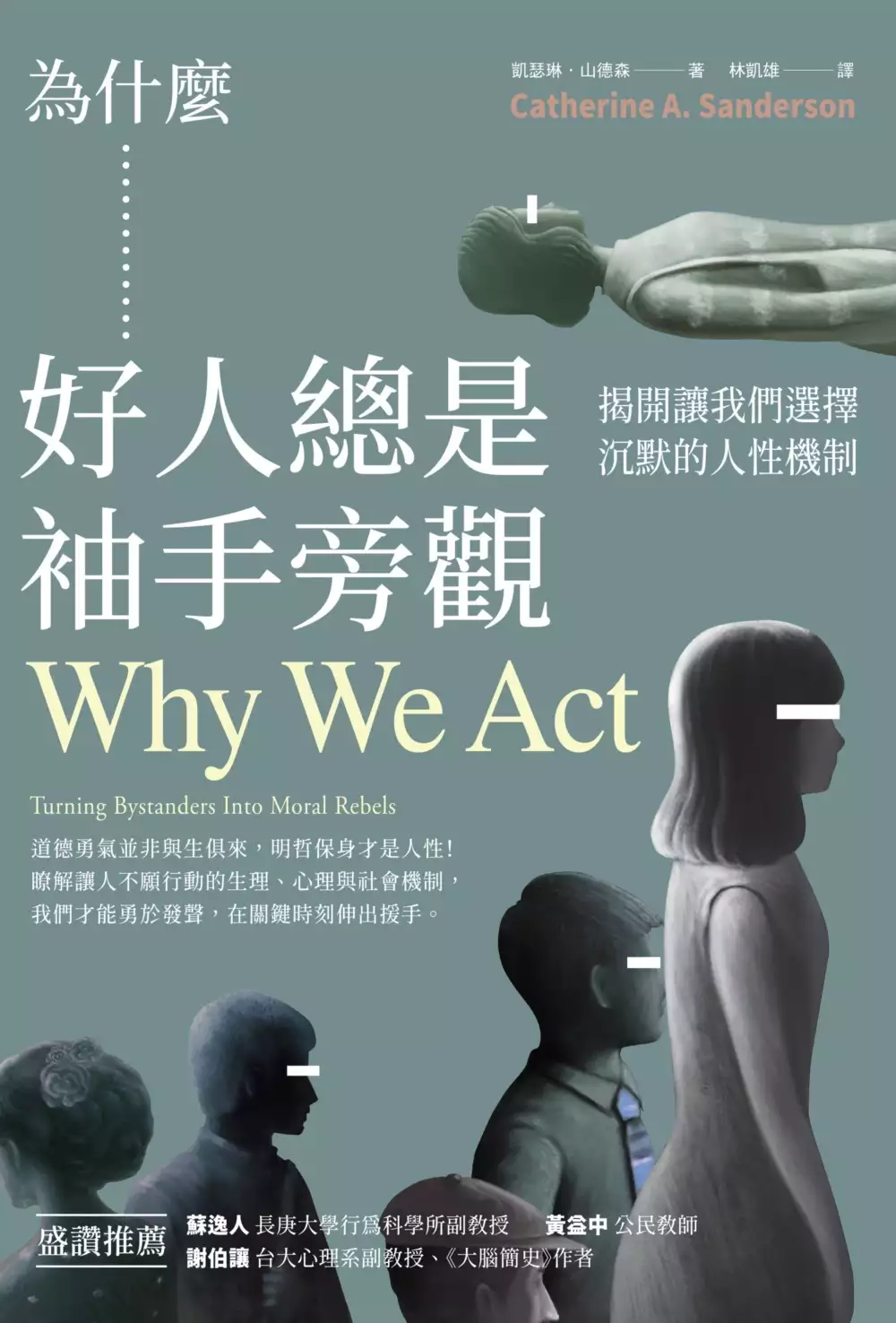

為什麼好人總是袖手旁觀:揭開讓我們選擇沉默的人性機制

為了解決從眾壓力 的問題,作者CatherineA.Sanderson 這樣論述:

為什麼人們面對暴行卻不願挺身制止? 道德勇氣並非與生俱來,無所作為才是人性! ──不是現代人冷漠,而是人類天生明哲保身── 2011年,中國佛山市一名兩歲的小女孩被車輾過,在她倒地流血的十七分鐘內,至少十八個行人路過,卻無人伸出援手。 許多惡行、暴舉發生的當下,並不是沒有目擊者,但大多數的人選擇保持沈默、無所作為、不去介入。 根據研究,這種狀況並不是單純的冷漠,而是肇因於同樣因素: 對事件本質感到困惑、旁觀者不覺得對此有個人責任、誤判社會規範、害怕插手的後果。 ──好人袖手旁觀,來自誤判狀況與權衡風險── ●旁觀者效應:69%人在有旁人在場時不會主動伸出援手。他們假設別人會出手相助。

●評價顧慮:81%人不會介入夫妻即將暴力爭執的情境。他們怕搞錯狀況會很尷尬。 ●社交代價:69%護理師曾看到同事未遵循規範卻沒指正。他們擔心被當成告密仔。 ●從眾壓力:37%人會故意給出錯誤答案,以求與其他組員一致。他們寧可犯錯也不願被排擠。 ●生理機制:腦部活動對被社交排擠的反應,相當於經歷肉體疼痛。 本書作者凱瑟琳・山德森教授,將從心理學、腦科學、生物學、經濟學等不同角度, 探究惡行發生當下,這群「良善之人」為何受制各種因素冷眼旁觀,又如何成為惡行背後的隱形推手。 ──從學校到職場,人人都有能力挺身而出── 只要情境得宜,即使好人也可能不自覺地作惡,或是面對他人惡行沉默無為。 本書將會

檢視校園霸凌、大學性騷擾、職場不當行為等特定現實情境, 有哪些因素會克制旁觀者的行動,並提供實用的應對方式與技巧, 學習那些勇於發聲的「道德叛客」的共通特質,克服生理與心理上的機制, 使我們能在別人亟需救援時更勇於採取行動,找到破解「無所作為」的最後防線。 【挺身推薦】 蘇逸人/長庚大學行為科學所副教授 謝伯讓/台大心理系副教授、《大腦簡史》作者 黃益中/公民教師 「《為什麼好人總是袖手旁觀》是探究人性與道德拉扯的精彩之作。作者以心理學與神經科學的文獻為基,揭示人們面對他人惡行或困境時,為何多保持沉默,僅少數挺身而出。本書也戮力觸及三個旁觀沉默充斥的領域—校園霸凌、大學不當性行為及職場惡行

,提出務實的對應見解。對於當前屢見不鮮的道德爭議,本書具有重要的時代價值。」──蘇逸人,長庚大學行為科學所副教授

從眾壓力進入發燒排行的影片

很多時候,同儕或從眾壓力讓你喘不過氣,其實你也可以做自己,但做了自己可能面臨的問題就是邊緣化或厭世臉,到底面對這樣的壓力時,你會怎麼做?讓危機化為轉機呢?還是你就是聽到新的東西,一定要跟,深怕自己跟不上潮流而死在沙灘上?當遇到一個正夯的新事物,你到底跟還是不跟?跟對了威風八面,跟錯了毫無顏面!

》來賓:何嘉文、佩佩、曲艾玲、Lydia

【上班這黨事】

TVBS歡樂台(42台) 每週一到五晚間12點首播

主持人:陳建州 舒子晨

【上班這黨事】整集精彩內容官網看!

http://work.tvbs.com.tw/

【上班這黨事】facebook粉絲團:https://www.facebook.com/TVBS42.works/

TVBS官網:http://www.tvbs.com.tw/

TVBS新聞網:http://news.tvbs.com.tw/

職場甘苦、「血汗工廠」都在【T博客】專欄!

http://talk.tvbs.com.tw/blog/

從眾消費行為對顧客抱怨行為影響之研究

為了解決從眾壓力 的問題,作者陳鉦達 這樣論述:

消費者在現實生活中常會受團體 (社會)之購買行為、評價與意圖所影響,進而改變自身對產品之評價、購買意圖及消費行為,以符合團體期望,此種現象稱之為從眾消費行為。過往有關消費者從眾之行銷研究,大多集中產品及品牌選用之決策上面;其在消費者購後反應之領域中仍極少受到重視。然而,由於決策通常皆隱含著不確定性,因此,消費者在作決策時,通常會選擇較不會產生負面情緒的方案,以使其滿意度或效能極大化。故本研究將以消費者從眾行為作為獨立變數,深入探討其對消費者滿意度及顧客抱怨行為之影響。本研究係透過便利抽樣方法,請曾有過從眾消費經驗之消費者填答。共計發出580份問卷,問卷回收並扣除無效問卷後,實際可用之有效樣本

為476份,有效回收率達82.1%。研究結果發現,從眾消費行為將對顧客滿意度產生影響,其中,當消費者處於規範性從眾壓力所生之購買行為,較資訊性從眾消費更易產生購後不滿之現象。此外,顧客滿意度與顧客抱怨行為間之關係,本研究實證結果發現兩者間呈負相關,其中對於消費者向賣方抱怨及向第三團體抱怨之影響尤其顯著。至於從眾消費對顧客抱怨行為之影響部份,本研究亦發現,無論是規範性或資訊性從眾,皆會對顧客抱怨行為產生正向影響。

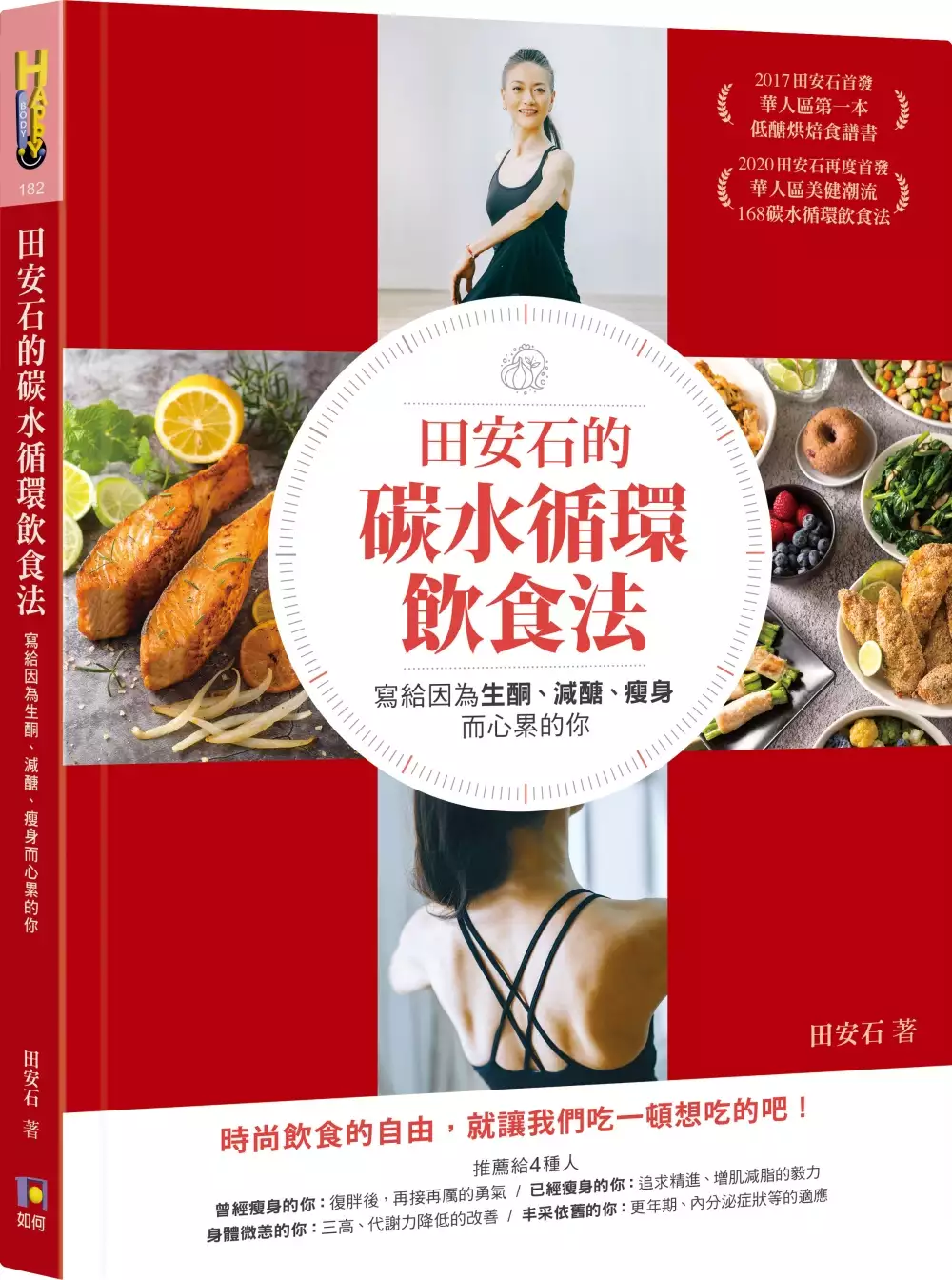

田安石的碳水循環飲食法:寫給因為生酮、減醣、瘦身而心累的你

為了解決從眾壓力 的問題,作者田安石 這樣論述:

自由的時尚飲食 不再受限生酮、低醣、戒澱粉等飲食法, 打造專屬於自己的菜單、更美健的體態! 「甚麼時候,可以讓我好好吃一頓自己喜歡吃的呢?」 「瘦是瘦下來了,可是好累,天天想著那一口不能吃的……」 「我真的好想吃澱粉……總有一天會大爆炸!」 「運動後、天冷時更想吃。甚麼時候才能恢復『正常飲食』呢?」…… 這些心聲,田安石都在無數人申請加入她的臉書社團時聽到了。其實有家族肥胖基因、試過無數減肥法,又開發出許多備受推崇的減醣食譜的田安石,也經歷過無數失敗,直到她開始採用「間歇性碳水循環法」(Intermittent Fasting Carb Cycling,

IFCC),才獲得健康與滿意的體態,並戒除對吃碳水化合物的恐懼心態。 所謂「間歇性碳水循環法」,就是間歇性斷食法搭配碳水循環飲食法,以「每天8小時用餐+16小時休息」,搭配「運動量大就吃高碳vs.運動量小就吃低碳」的飲食法。依每個人生活作息、基礎代謝、身體狀況的不同,打造出個人專屬菜單,不再受限於斤斤計算醣類、勉強忍耐口腹之欲的生活。 碳水循環飲食法的特色 ‧可以自在的調整飲食內容,享用心愛的美食,在生酮、減醣、低醣、限醣、控醣飲食法之下有更自由的選擇。 ‧技巧的補充碳水化合物只會讓你更慢老(增肌),聰明的吃水果會讓你更年輕。 ‧解析TDEE每日總熱量消耗 / BMR

基礎代謝率 / 計算卡路里 / 體重數字增加的迷思與陷阱,讓數字幫助自己更健康的減重! ‧將艱深的科學基礎,轉換為有趣的桌遊,讓數字說話,深刻的了解自己,以建立正確的飲食觀念。 ★你嘗試過生酮、減醣、低醣、限醣、控醣、斷食法嗎?請自問以下問題: Q1在實踐上述飲食法的過程中,真的從來都沒有亂吃過嗎? Q2過年過節喜慶宴客,或者面對無法避免的飯局與美食誘惑,沒有心動甚至放縱過嗎? Q3落髮、卡重、怕吃這個又怕吃那個、甚至一吃醣類就復胖,不只一次心想:這樣下去人生還有甚麼意思? Q4執行這些飲食法時,一定要補充瓶瓶罐罐顆粒粉劑的營養補充品嗎? Q5於是乎過了不久,又再

一次失去了顧好體重體態的熱情了嗎? ★本書將告訴你: -如何把破酮爆碳變成安心享用,美食依然值得期待。 -在親友聚會日如何完美攝取醣類,賓主盡歡。 -最豐足的飲食方式,左右逢源。 -不用吃營養補充品,最均衡的原食材飲食法。 本書特色 ★繼華人區第一本低醣烘焙食譜書之後,田安石再度首發介紹符合美健潮流的飲食法,搭配精心研發料理! ★完整介紹間歇性碳水循環飲食法的原理與實作技巧,並搭配肉品、烘焙、飲品、等食譜,最合乎人性、最豐足、帶給你健康與健美。 ★推薦給四種人: 曾經瘦身的你:復胖後,再接再厲的勇氣;已經瘦身的你:追求精進、增肌減脂的毅力; 身體微

恙的你:三高、代謝力降低的改善;丰采依舊的你:更年期、內分泌症狀等的適應 專業推薦 這一年半來,Ann(田老師)不斷調整飲食,並搭配吃碳水化合物來做訓練,現在大家都說她越來越陽光,也瘦得越來越好看,其實就是因為她的飲食習慣改變,肌肉質量提升,才有這樣的成果。──黑哲教練 這本新書是華文界第一本完整介紹「碳水循環」飲食法,我十分支持這樣有效的飲食法,它可提供身體增加蛋白質合成和促進脂肪氧化,在國際健美健身界行之有年,也已有更多的科學實驗順利進行中。而在我所認識的多位國際頂尖健身選手的親身體驗中,也確實看到效果。──郭婕博士 在本書中透過淺顯易懂且專業的說明,讓讀者了解實際食物

搭配方法、基礎代謝率計算、每日總熱量消耗、間歇性碳水循環飲食法與相關食譜內容介紹,讓一般人或實際參與運動之愛好者,能吃得健康與吃出食材美味外,更能加深其實際運用之效益。──王家玄博士 讓照片裡的自己有好身材,或許可以依靠濾鏡;但要讓現實中的自己更美好,需要的是能持續且自在的碳水循環飲食法。──賴小路攝影師

團體熟悉性與作業類型對共同知識效果的影響

為了解決從眾壓力 的問題,作者李宛珍 這樣論述:

共同知識效果(common knowledge effect)是指,團體在討論中過於重視成員們先前共同擁有的知識,並使得團體決策偏向共同知識的現象。當團體決策需要交換成員獨有的訊息才能確認正確選項時(如在隱藏式檔案情境時),共同知識效果的出現會使得決策表現產生偏誤。以往有關共同知識效果的研究大部分是使用隨機分配的方式組成受試團體,基本上這些非自然形成的團體,成員間彼此互不認識,相當於陌生團體,但實際上,許多決策團體中的成員之前已經有過互動,甚至有過幾次共同決策的經驗,因此熟悉團體的決策表現值得我們進一步去探討。有關團體熟悉性對共同知識效果的影響目前尚不明確。過去文獻指出,陌生團體中的成員會藉

由討論共有訊息來建立信任感和提高自己的評價,導致共同知識效果的產生,而無法有效的進行非共有訊息的交換,使得團體決策正確性降低;而熟悉團體中的成員已經彼此認識,不再需要藉由討論共有訊息來提升自我評價,因此,熟悉團體較不會受到共同知識效果的影響,而較能有效的進行訊息交換以達成正確決策(Wittenbaum, Hubbell, & Zuckerman, 1999)。但從凝聚力的角度來看,熟悉團體的高凝聚力會導致從眾壓力的提高,使得熟悉團體中的成員因害怕破壞自己與團體的和諧關係,而避免提出與團體共識相抵觸的非共有訊息,反而是在熟悉團體中較容易產生共同知識效果(Hogg, 1992)。筆者預期團體成員

對其決策作業類型的知覺不同,或許可以解釋上述團體熟悉性在共同知識效果上的結果之不一致。本研究採用一個2(訊息分配:完整訊息檔案/隱藏式檔案) × 2(團體熟悉性:熟悉/陌生) × 2(作業類型:智力性作業/判斷性作業)的三因子受試者間實驗設計。受試者為中原大學學生,以同性別的三人為一團體,來進行「商人死亡案件」的決策作業,共有89組有效團體參與實驗。依變項為團體討論中的整體訊息討論量、非共有訊息交換量和團體決策正確性。研究結果顯示,在完整訊息檔案情境中的團體,不論其作業類型和團體熟悉性為何,整體訊息討論量和決策正確性都大致相同。在隱藏式檔案情境中的團體,不論其熟悉性如何,在智力性作業上的非共有

訊息交換量皆會大於判斷性作業,但只有陌生團體在智力性作業上的決策正確性會高於判斷性作業,熟悉團體在智力性作業上的決策正確性則與判斷性作業沒有差異。另一方面,在隱藏式檔案中的團體,不論其作業類型為何,熟悉團體的非共有訊息交換量皆會比陌生團體多,但熟悉團體的決策正確性卻都沒有比陌生團體高。整體而言,熟悉團體的非共有訊息交換量大於陌生團體,即熟悉團體比較不會有共同知識效果的討論偏誤,但是熟悉團體的團體決策正確性卻不高於陌生團體。筆者以大多數法則使用的情形來解釋團體決策正確性上的結果,發現在隱藏式檔案中,熟悉團體傾向使用大多數法則來達成決策,因而導致團體決策偏向共同知識所支持的選項;陌生團體則是傾向使

用訊息收集法則來達成決策,因此若有進行充分的非共有訊息交換,陌生團體的決策正確性有可能會比熟悉團體高。

從眾壓力的網路口碑排行榜

-

#1.教會孩子對朋友說不的勇氣,從眾不是錯 - 未來親子學習平台

心理學家發現,「從眾壓力」竟然是人類最強的心理壓力之一!不合群讓人非常痛苦。有些人比較隨和,不喜歡衝突,希望大家都可以好好相處,這種人通常更容易 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#2.產品能見度及知名品牌與消費者從眾之相關性初探 - 國立交通大學

2. 團體大小與從眾:團體中人數愈多,壓力愈大,愈有可能產生從眾。Asch(1956). 操弄實驗內線者的人數,分別從一人到十五人不等,發現從眾受到團體大小. 於 ir.nctu.edu.tw -

#3.偏差行為不一定是壞,只是從眾心理、同儕起鬨

年輕的朋友碰到同儕壓力時,不妨提醒自己,不要落入從眾壓力,不要因為害怕被排擠而屈服,做了自己其實不想做的事情。練習婉拒從眾,是人一輩子的功課 ... 於 zen1976.com -

#4.操縱:生活中的類催眠現象 - Google 圖書結果

群體規模愈大,贊成某種意見的人愈多,群體對個體的壓力也就愈大,個體就愈是容易表現出從眾行為。反之,群體的規模愈小,從眾行為則表現得愈小,或曰力度愈低。 於 books.google.com.tw -

#5.人為什麼會盲從?和大腦演化有關 - 天下雜誌

【洪蘭專欄】同儕壓力,常常是校園霸凌的源頭。孩子不敢挺身反抗,只能坐視甚至被迫加入。人究竟為什麼從眾?其實跟大腦有關係。 於 www.cw.com.tw -

#6.從眾心理-缺乏主見

一般說來,群體成員的行為,通常具有跟從群體的傾向。當他發現自己的行為和意見與群體不一致,或與群體中大多數人有分歧時,會感受到一種壓力,這 ... 於 td026544.pixnet.net -

#7.從眾行為對集點促銷購買決策因素之研究

本研究以從眾行為觀點探討青少年集點換購贈品之購買決策因素。經由相關文獻探討論彙整並透過 ... 較不具關鍵影響的關鍵因素則為取悅他人與同儕壓力。 並列摘要〈TOP〉. 於 www.airitilibrary.com -

#8.從眾在心理學當中,是怎麼樣的心理現象? - 壹讀

從眾 ,是社會心理學的一個概念。是指在群體壓力下,個體在認知、判斷、信念與行為等方面自願地與群體中多數人保持一致的現象,俗稱「隨大流」。 於 read01.com -

#9.南華大學旅遊事業管理研究所碩士論文

論文題目:排隊從眾行為之研究-以台南小吃為例. 研究生:李淑惠 ... 的人際壓力,但仍受眾人一致的答案所影響,也同樣存在著從眾行為(許. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#10.社會認同和從眾心理

... 聊天的二三年級學生心理壓力小了很多。一旦超過三個人開始聊天,很快就會變成群體行為。這個時候,如果他們不說點什麼,就會面臨新的從眾壓力。 於 www.gushiciku.cn -

#11.趙怡/民意的翻轉P1 | 好房網雜誌NO.6

其中,有一項純屬於群眾心理的因素,叫做從眾效應(Majority Effect), ... 從眾效應可被定義為:「當個人在群體的影響、引導或施加壓力下,往往會建立起和群體相同的 ... 於 news.housefun.com.tw -

#12.10道題測出你的「猶豫指數」!從心理學角度來看受他人影響的 ...

... 必吃美食囗聽音樂很常他引力、粉墨誌61、從眾效應、變色龍效應、合理化. ... 的意見,即使可能你的想法和意見是正確的,也會受到社會壓力的關係而 ... 於 www.niusnews.com -

#13.朝陽科技大學休閒事業管理系碩士論文

從眾 一詞,係指個人在團體中受到團體的影響和壓力,使其在知覺、. 判斷和行為上傾向與團體中多數人一致的現象;產生這種心理現象是由於. 實際存在或腦海中想到社會壓力 ... 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#14.【職場英文】從眾行為是什麼?一起從從眾 ... - VoiceTube Blog

從眾 效應應用在生活中則意指某人受到同儕(peer)等群體壓力(group pressure)影響,開始漸漸懷疑起自己所堅守的觀點或行為,到了最終選擇順應(obey) ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#15.破解從眾效應 - 科學人雜誌- 遠流

我們可從社會心理學經典的「從眾效應實驗」一窺端倪。 ... 那麼有什麼方法可降低社會上的從眾壓力?其實艾許的故事還沒結束. 於 sa.ylib.com -

#16.從眾意思

從眾 服從多數,一般是不錯的。 從眾( conformity)是指群體成員在真實的或現象的群體壓力下其行為或信念上的改變,及其伴隨的 ... 於 mgsoins.ch -

#17.威斯里安大学公开课:社会心理学-群体压力与从众心理第二部分

群体压力与从众心理第二部分本课程包含部分著名心理学实验Assigned Video 3.1 斯坦福监狱实验Assigned Video 3.2 米尔格拉姆服从实验等~ 於 open.163.com -

#18.從瘋狂搶購衛生紙一事以深究媒體報導及其從眾效應

基本上,「從眾」(Conformity)是由真實或想像的群眾壓力,而導致行為或態度的一種變化,對此,社會心理學家認為從眾行為乃是在群體的一致壓力底下, ... 於 www.sunnyswa.org.tw -

#19.当你不想服从群体压力,不想从众,你错了吗? - 网易新闻

当你不想服从群体压力,不想从众,你错了吗? 学术那些事儿. 2022-07-29 12:38安徽. 关注. 打开网易新闻查看更多图片. 所评图书:. 书名:《看不见的影响力:社会心理 ... 於 c.m.163.com -

#20.作業成果- 從眾效應- Hahow 好學校

Wiki 從眾效應: 從眾效應或樂隊花車效應(英語:Bandwagon effect)是指人們受到多數人的 ... 小群體到社會及全部人,可能產生不自覺的微妙影響,或直接及明顯的社會壓力。 於 hahow.in -

#21.從眾心理 - 中文百科全書

從眾心理心理解決,從眾原因,從眾因素,群體因素,情境因素,個體因素,從眾弊端,廣告從眾, ... 群體一致性:個體在面對一致性的群體時所面臨的從眾壓力是非常大的。 於 www.newton.com.tw -

#22.【Zen大專欄】為什麼我們害怕不一樣?:不可不知的社會群體 ...

不想掉隊或顯得不合群而改變自己原本的行為,配合群體中的多數,其實也是從眾。 ... 種規範秩序,無形中浮現一股巨大的社會壓力,不想承受同儕壓力、不想被視為不合群 ... 於 newsveg.tw -

#23.明知別人是錯的,也會跟著錯:如何解釋指鹿為馬的「從眾心理 ...

不論艾許的研究是否足以解釋法西斯主義的興起或瓊斯鎮的悲劇,可以確定的是社會壓力會促使人們接受很奇怪的結論——從而可能影響他們的行為。 於 www.thenewslens.com -

#24.青少年同儕壓力, 同儕從眾, 父母價值觀內化程度與偏差行為之 ...

青少年同儕壓力, 同儕從眾, 父母價值觀內化程度與偏差行為之關聯性. Front Cover. 國立交通大學, 2014. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for ... 於 books.google.com -

#25.应对从众心理要坚持独立思考 - 新浪财经

从众 ( conformity)是指群体成员在真实的或现象的群体压力下其行为或信念上的改变,及其伴随的行为方式。这个定义的实质是,群体压力使得个体改变其 ... 於 finance.sina.com.cn -

#26.為什麼人的從眾心理那麼強? - 劇多

第二個原因是對偏離群體以及被孤立的恐懼。古話說,木秀於林,風必摧之。假如投票時如果大家都選a,而你選了B,那麼可能大家就會對你施加壓力,或者排擠你 ... 於 www.juduo.cc -

#27.從眾壓力的英文翻譯 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版從眾壓力的英文,從眾壓力翻譯,從眾壓力英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#28.從當代流行文化看消費者從眾行為 - 政治大學

關鍵詞:消費者行為、流行文化、符號消費、從眾、青少年次文化. 作者簡歷: ... 社會心理學家在探討從眾行為時,著重於個人面對群體壓力時,傾向於思想或. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#29.從手遊、賣場到股市投資,從眾效應如何影響你的理性決策?

從眾 效應,指的是當人們在群體之中時,容易因為他人的壓力,或受到他人的引導,而選擇跟隨他人的意見。也因為在羊群裏羊隻之間的互動中,也常常能看到前一 ... 於 chan-yi.com -

#30.<二手書> 我們為何從眾,何時又不?:從經濟學、社會心理學

... 的喜好、對同儕壓力和社會常規的敏感度、恐懼或噁心等情感影響,以及對認同感的需求。 本書讓我們看到人類行為背後錯綜複雜的影響力,分析為什麼有些人容易從眾, ... 於 shopee.tw -

#31.人力资源管理专业知识与实务(初级) - Google 圖書結果

选项A错误,阿希研究考察的是团体压力下的从众行为;选项D错误,根据案例,权威是否合法,命令距离远近,以及是否有服从的榜样等都会对从众有影响,这一点是米尔格拉姆通过 ... 於 books.google.com.tw -

#32.心理與生活 - 第 128 頁 - Google 圖書結果

這顯示他們的判斷在某種程度上受到了小組壓力的扭曲。新近的調查顯示阿希的成果被錯誤解釋,並且指出受試者可以設法抵禦約三分之二的同組人一致錯誤判斷的從眾壓力。 於 books.google.com.tw -

#33.在職場上別失去自我,擺脫「從眾心理」,提升自我判斷力

許多人在職場上為了安穩的度過,容易有「從眾心理」並且不相信自己的判斷,甚至是失去判斷能力,「反正大... 於 www.scgi.com.tw -

#34.從眾 - Coggle

... 這時候就可以稍微打破多數影響的壓力。), 從眾:改變我們的知覺、想法及行為的趨勢,使我們與團體裡面的成員達成一致。), 社會影響的連續性(受到哪些因素所影響:, ... 於 coggle.it -

#35.产品心理学011 | 营造从众环境,让用户产生购买冲动

在实验结束后的询问中,被试普遍反映在实验中感受到严重的心理压力和内心冲突。研究者本人也对实验结果感到震惊。阿施说:“我们社会中一致性趋势如此之强,以致聪明善良的 ... 於 www.woshipm.com -

#36.從眾、順從與服從 - 超普通心理學

從眾 (conformity) 是指個人或群體中的少數在想像或者真實存在的群體壓力 下,放棄原有的態度,改變自己的行為或意見使其與多數人相一致的行為。 於 spiketren.gitbooks.io -

#37.从众心理- 快懂百科

从众 心理,即个体在群体的影响或压力下,放弃自己的意见或违背自己的观点使自己的言论、行为保持与群体一致的现象,即通常所说的“随大流”。而从众行为,一般指群体成员 ... 於 www.baike.com -

#38.從眾行為 - Wikiwand

虽然人们对于从众行为的看法通常是负面的,如同儕壓力,但实际上还是要经过判断才能得知从众行为是好是坏。就好像开车时不会逆行一样,这是一种好的从众 ... 於 www.wikiwand.com -

#39.業務研究-談行政運作磐基-團體動力的發展及應用

數其他成員不同的意見,由於從眾壓力會漸. 趨一致,團體的共識將逐漸形成,團體凝聚. 力亦日益增強。 四、執行階段. 團體在這一階段,開始正式發揮它的功. 於 www.dgpa.gov.tw -

#40.培養自信心,戰勝從眾壓力| IC之音竹科廣播FM97.5 - IC975

當我們模仿別人時,中腦邊緣系統的多巴胺迴路會活化,產生愉悅感。如果和別人不同,杏仁核和腦島會馬上警告,這就是一種從眾壓力。 洪蘭老師分享,父母在 ... 於 www.ic975.com -

#41.知名心理實驗:從眾,甚至媚俗,正是我們的原廠設定

為了瞭解群體人數對個體從眾的影響,阿希還改變了實驗變數。結果發現當只有一到兩名假被試者 ... 一直以來,人們普遍認為從眾主要是群體壓力導致的。 於 news.readmoo.com -

#42.从众心理(心理学现象)_搜狗百科

从众 是指个体在社会群体的无形压力下,不知不觉或不由自主的与多数人保持一致的社会心理现象,通俗的说就是“随大流”。 从众指个人受到外界人群行为的影响,而在自己的知觉、 ... 於 baike.sogou.com -

#43.從眾

我們可從社會心理學經典的「從眾效應實驗」一窺端倪。 ... the free dictionary 從眾效應作為一個心理學概念,是指個體在真實的或臆想的群體壓力下, ... 於 audreyeclecticshop.it -

#44.我們為什麼會從眾?-從眾的因素和原因 - 今天頭條

人們在公眾場合比在私底下更容易從眾。在阿施的從眾研究中,如果只要求參與者寫下答案,而不是口頭回答,他們會較少受群體壓力的影響。同樣在秘密的投票間 ... 於 twgreatdaily.com -

#45.社会心理学第六章-从众- 简书

阿施的群体压力研究. 具体就不介绍了,大致是通过其他人的错误答案来影响实验者的判断,造成了一定的从众。 於 www.jianshu.com -

#46.我們為何從眾,何時又不?:從經濟學、社會心理學、神經科學

她揭開有意識和無意識的影響力,包括人對風險的喜好、對同儕壓力和社會常規的敏感度、恐懼或噁心等情感影響,以及對認同感的需求。 於 www.cite.com.tw -

#47.從眾現象產生的原因? - 雅瑪知識

大眾是單個個人的集合,從眾行為產生的原因有兩方面:一是生理本能,人在 ... 而如果群體中另外還有一個人持反對意見,則使前者所面臨的從眾壓力大大 ... 於 www.yamab2b.com -

#48.有意識的從眾,有策略的叛逆 - 4THINK

如果在沒有群體壓力的情況下,讓這些被試單獨對各種長度的直線進行判斷,他們幾乎不會犯任何錯誤。 的確,這項任務太容易了,從物理特徵上看清晰明確, ... 於 4think.net -

#49.李來錫博士以虛擬社群之社會網絡探討 - 屏東大學

用社會網絡分析,觀察從眾行為的特質為主要目的。 ... 關鍵詞: 手機遊戲、虛擬購物、從眾行為、社會網絡分析 ... 我,甚至容易受到群體壓力影響而作出從眾行為。 於 ir.nptu.edu.tw -

#50.109 年特種考試地方政府公務人員考試試題

個人屈服於團體壓力,至少可以區分為順從、內化、認同等,請舉實 ... 從眾研究是由社會心理學家Asch(1955)所提出,並進行一系列經典的實驗研究。 於 www.public.tw -

#51.心理學中的「三從」:從眾、服從、順從(一) - 高上公職

例如:當我們換了一個新環境,想要儘快地被團體中的他人接受時,即會產生這種想法。 團體凝聚力當團體凝聚力越高的情況下,個人感受到從眾的壓力越強,從眾的可能性就越高 ... 於 goldensun.get.com.tw -

#52.讀書筆記《社會性動物》-第2章-從眾- 頭條匯

從眾 :由於受到來自他人或者群體的真實的或者想像的壓力,一個人的行為或意見發生了改變。 每個人都會懷有兩個重要目的:一個是確保自己 ... 於 min.news -

#53.孩子為什麼突然“學壞了”?“從眾心理”的壓力你不懂,孩子太難了

“從眾心理”的壓力你. 孩子年紀大了,想法也越來越多,有時候家長沒發現,孩子就悄悄變“壞”了。想小航,一有了朋友好像就“學壞了”很難管,但是家長們 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#54.從眾效應(conformity),也稱樂隊花車效應 - 中文百科知識

從眾 效應作為一個心理學概念,是指個體在真實的或臆想的群體壓力下,在認知上或行動上以多數人或權威人物的行為為準則,進而在行為上努力與之趨向一致的現象。從眾效應既 ... 於 www.jendow.com.tw -

#55.從眾行為

在團體中,受到團體壓力或團體規範,表. 現出符合團體認可的行為,與大多數人行. 為一致的現象. 從眾行為並非新觀念,早在1951年,. 心理學家S. Asch即曾進行一項知覺判斷. 於 search.proquest.com -

#56.第七章社會影響 - 高雄醫學大學心理學系

從眾. 首先我們來看兩個社會心理學上的經典研究。 ... 不過,社會壓力也會造成女性的從眾行為,因為傳統社會要求女性要持家,有三從四得,所以他們就必須得常常順從 ... 於 www.psy.kmu.edu.tw -

#57.淺談青少年與社群媒體上的從眾現象 - 臺灣教育評論學會

階段,當青少年發現自己與他人不同時,會產生相當大的心理壓力,因而迫使自. 己選擇從眾行為,是以同儕之間的壓力成為主要影響因素,要應如何有效協助與. 於 www.ater.org.tw -

#58.今周刊on Instagram: “求學時期,有些人拼了命的讀書,因為要 ...

心理學家發現,「從眾壓力」竟然是人類最強的心理壓力 · ➀要訂立明確的夢想目標因為我們的大腦需要有明確的指令. 於 www.instagram.com -

#59.「小時候,我在班上沒朋友」從眾壓力與校園霸凌是怎麼產生的?

大部分的人是旁觀者,旁觀者可能覺得不關自己的事,或是因為從眾壓力,怕因為支持被霸凌者而遭到排擠,不得不選擇漠視,旁觀者的冷漠助長了霸凌行為的 ... 於 womany.net -

#60.從眾心理與團體的迷思|方格子vocus

原因是人處在團體的壓力情境中,我們一方面怕被排擠,另一方面我們也會擔心,如果自己提出與所有人都不同的看法,其他人是不是會懷疑我們的智商,能力 ... 於 vocus.cc -

#61.HSC E-Paper vol.135-生活花絮 - Wix.com

你得選邊站──台灣e世代下的從眾經典閱讀-心理學小論文作者連忻研究動機身為e ... 也稱樂隊花車效應,是指當個體受到群體的影響(引導或施加的壓力), ... 於 hscclub2005.wixsite.com -

#62.社会影响Flashcards | Chegg.com

从众 行为特点如下: 第一,引起从众的群体压力可以是真实存在的,也可以是想象的个体想象中的群体的优势倾向,也会对个体造成压力,使其选择与想象的多数人的倾向相一致的 ... 於 www.chegg.com -

#63.从众行为是指个人因受到群体的压力而在知觉判断 - 小麦公考

从众 行为是指个人因受到群体的压力而在知觉判断、动作等方面作出与众人趋于一致的行为。 下面不属于从众行为的是:. A . 我 ... 於 www.xiaomaigongkao.com -

#64.團體壓力對從眾的影響:涉入程度之調節效果

在Sherif (1936) 與Asch (1951,1955,1956) 的研究之後,許多學者相繼投入從眾的研究,綜觀由早期到後續的研究,很多文獻提到了團體壓力對從眾的影響,本研究目的之一, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#65.從眾壓力英文 - 查查詞典

從眾壓力 英文翻譯: conformity pressure…,點擊查查綫上辭典詳細解釋從眾壓力英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯從眾壓力,從眾壓力的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#66.女神心理學會【抗爭中的「從眾心理學」 - Medium

群眾的壓力到底是如何影響我們的行為與想法?網上的冷氣軍師或「帶 ... “【女神心理學會】抗爭中的「從眾心理學」” is published by Lady Liberty HK. 於 medium.com -

#67.【職場英文】從眾行為是什麼?一起從從眾效應學習職場英文!

而在之後這種「跳上花車」(Jump on the bandwagon)的行為就有著著「跟隨主流」的意思。 從眾效應應用在生活中則意指某人受到同儕(peer)等群體壓力( ... 於 today.line.me -

#68.從眾效應 - MBA智库百科

從眾 效應(bandwagon effect),也稱樂隊花車效應從眾效應也稱樂隊花車效應,是指當個體受到群體的影響(引導或施加的壓力),會懷疑並改變自己的觀點、判斷和行為, ... 於 wiki.mbalib.com -

#69.從眾| 通識·現代中國

從眾 心理常與青春期和青年文化有關,但實際上無論任何年齡的人,都會有從眾行為。 雖然對於從眾行為的看法一般會較負面,例如認為是受了同儕壓力才會作出從眾的決定,但 ... 於 ls.chiculture.org.hk -

#70.人為什麼會從眾? 社會證明& 同儕壓力 - Facebook

人為什麼會從眾?──社會證明& 同儕壓力. 周舜欽. 從演化的角度來看,從眾─也就是跟著眾人的腳步走,和大家做一樣的事─是非常有利的生存策略。 於 zh-tw.facebook.com -

#71.减轻使用者的从众心理压力知名社群网站将隐藏赞数 - CSDN博客

无论你是不是个网红,任何发文能取得「赞」总是令人开心,但是过度计较这个「赞」数,甚至拿去与他人进行比较,对于自己的身心健康似乎就不太好了。 於 blog.csdn.net -

#72.從眾心理,每個人都有!跟著大家走,準沒錯? - 知識家

心理學家認為,群體成員的行為,通常具有跟從群體的傾向。當他發現自己的行為和意見與群體不一致,或與群體中大多數人有分歧時,會感受到一種壓力,這 ... 於 www.knowledger.info -

#73.博客來-這就是人性>內容連載

這種資訊壓力引起的從眾行為無論在實驗中還是在生活中的確存在,人們傾向於相信多數,認為多數人 ... 不過,有的時候,人們的從眾心理會變得很可怕。 於 www.books.com.tw -

#74.群体压力下你会怎么做?阿希从众实验 - bilibili

群体 压力 下你会怎么做?阿希 从众 实验. world心理. 相关推荐. 评论--. 「 从众 心理实验」当所有人都跟你对着干,你还会. 6525 4. 8:52. App. 「 从众 心理实验」当所有人都 ... 於 www.bilibili.com -

#75.何謂從眾(conformity)?個人屈服於團體壓力,至少可以區分 ...

一、何謂從眾(conformity)?個人屈服於團體壓力,至少可以區分為順從、 內化、認同等,請舉實.. 心理學 ... 於 yamol.tw -

#76.來自機器人的同儕壓力 - 國立臺灣大學科學教育發展中心

團體的組成,例如是否為同儕等,被認為是從眾行為出現的主因。Vollmer參考自Asch以來諸多類似研究,設計出一變形實驗,希望藉此瞭解人們是如何看待社交 ... 於 case.ntu.edu.tw -

#77.從眾心理_百度百科

從眾 心理,即個體在羣體的影響或壓力下,放棄自己的意見或違背自己的觀點使自己的言論、行為保持與羣體一致的現象,即通常所説的“隨大流”。而從眾行為,一般指羣體成員 ... 於 baike.baidu.hk -

#78.(((你能抵擋群眾壓力嗎?)))一個令人深思的電梯實驗 - 水深之處

其實人真的很容易受到多數人一致性思想或行動的影響,而去跟從他們的思想或行為,. 這個就叫作「從眾效應」,又稱為「羊群效應」或者「樂隊花車效應」。 參加者 ... 於 www.luke54.org -

#79.從眾行為 - 華人百科

心理學術語。是指個體在群體的壓力下改變個人意見而與多數人取得一致認識的行為傾向,是社會生活中普遍存在的一種社會心理和行為現象。 於 www.itsfun.com.tw -

#80.群体压力及从众行为 - 网易

群体压力及从众行为,同一性,人格,潜意识. ... 群体压力,是指已经形成的群体规范束缚其成员行为的无形力量,或是群体中的多数意见对成员中的个人意见 ... 於 www.163.com -

#81.阿西效应/从众效应 - 心理学空间

确切地说,从众是指个Asch situation 阿希(1907—1996),美国社会心理学家 ... 确切地说,从众是指个人的观念与行为由于群体的引导或压力,而向多数人 ... 於 www.psychspace.com -

#82.创造性产品评价中的从众效应 - 心理学报

随后有研究者对从众行为进行了大量研究, 指出从众(conformity)是个体的观念或行为, 因为群体直接或隐含的压力或引导而向大部分人相一致的方向变化的现象(Cialdini ... 於 journal.psych.ac.cn -

#83.為什麼人會有從眾心理? - GetIt01

如果群體之間情感距離短,彼此非常親近,這個群體的成員就容易發生從眾行為。比如,群... ... 可以說,每個群體都存在群體壓力,都會影響個人做出從眾行為。 於 www.getit01.com -

#84.我們為何從眾, 何時又不? 從經濟學、社會心理學、神經科學 - 誠品

作者結合社會科學與自然科學的觀點,深入研究我們的模仿和逆向操作行為來自何處。她揭開有意識和無意識的影響力,包括人對風險的喜好、對同儕壓力和社會常規的敏感度、恐懼 ... 於 www.eslite.com -

#85.信通- 時事議題- 從眾conformity - 信報教育

從眾 心理(或稱羊群心理)可以基於個人本身欠缺固定意向,也可能來自個人與群體意見有分歧時感受到的壓力,因而採取從眾方式來...全文. 於 iknow.hkej.com -

#86.“从众”“服从”与“顺从”的区别(从压力来源、发生方式 - 知乎

参考书籍《社会心理学》. 压力来源:. 服从:来源于外界的规范或权威的命令。 从众:来源于个体的内心。 顺从:来源于他人的直接请求。 发生方式:. 於 www.zhihu.com -

#87.非裔美国青少年的性别典型、对性别从众的压力、种族中心性和 ...

我们使用203 名16 至19 岁(法师= 17.77 岁)的非裔美国晚期青少年作为样本,研究了性别认同的两个方面——性别典型性和对性别整合的压力——是否与自尊有关。 於 www.x-mol.com -

#88.避免從眾效應,影響你做的決定 - 好拾課

倘若你也有類似的經驗,其實你並不孤單,因為這就是社會常見的「從眾效應」。 從同儕壓力到同溫層效應,人的一舉一動都逃不出「群性」——《失控的群體 ... 於 everymit.com -

#89.一个集群实验- 从众行为和事物的流行性| Coursera

好,在我们日常生活当中,经常会发现一些从众的现象。 那么人们为什么会选择从众呢? 可能有的时候是迫于一些外界的社会压力或者是来自群体的一些压力。 於 www.coursera.org -

#90.世界杯来了“伪球迷”的从众心理到底是怎么回事? - 乐享健康

从众 是在群体压力下,个体在知觉、判断、信念与行为等方面自愿地与群体中的多数人保持一致的现象。从众俗称“随大流”,行为上表现出符合于公众舆论或 ... 於 lxjk.people.cn -

#91.操_:_催眠的秘密 - Google 圖書結果

此外,群体压力也是从众心理的一个决定的因素。俗话说,“木秀于林,风必摧之”,“枪打出头鸟”,在一个群体中,谁作出与众不同的判断或行为,往往要承受着被其它成员孤立, ... 於 books.google.com.tw -

#92.從眾心理論文 - 三度漢語網

從眾 心理是人類具有的一種普遍的、客觀的社會心理現象。從眾心理是指個體在群體的壓力和影響下,放棄自己的意見或者違背自己的觀點使自己的言論、行為保持和群體一致的 ... 於 www.3du.tw -

#93.同儕壓力,從眾心理禱告良辰 - Apple Podcasts

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/cklre98vemlhb08046s0amjph 留言告訴我你對這一集的想法: ... 於 podcasts.apple.com -

#94.從眾心理對環境決策從業人員的決策意圖影響 - CNU IR

當企業感受到此壓力同時,尤以從事環境決策. 的從業人員甚為重要,當面臨到環境管理行為的壓. 力時,究竟他們所反應的行為,如何對企業產生影. 響,包括從眾心理反應, ... 於 ir.cnu.edu.tw -

#95.你蹲嗎? 電梯內蘿蔔蹲測"從眾心理" 中視新聞20151224

心理學上有個名詞稱為" 從眾 心理",意思就是在社會的群體無形的 壓力 下,不自覺或不由自主地和多數人保持一致的動作與反應,據統計75%的人都有這種反應, ... 於 www.youtube.com -

#96.小心!「大家都這麼說」不代表就是真的 - 經理人

人多少都擁有害怕標新立異,尤其是受到群體的引導或壓力時,更容易懷疑自己的判斷,進而改變觀點或行為,以保持和其他人一樣的意見,這種心理變化就稱為「 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#97.下一個項目群眾心理究竟為何? - Channel Atomy

所謂從眾(conformity),為「具壓力的社會性規範或意見等同化個人的態度、意見或信念、行動之傾向」,也就是指順應某種特定場所•群體•社會的支配性價值與 ... 於 ch.atomy.com -

#98.「心理」從眾心理 - 每日頭條

從眾心理(herd mentality)從眾心理即指個人受到外界人群行為的影響,而在 ... 群體一致性:個體在面對一致性的群體時所面臨的從眾壓力是非常大的。 於 kknews.cc