彰化永靖花園的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳胤寫的 狗臉歲月 和李乾朗的 直探匠心:李乾朗剖繪台灣經典古建築都 可以從中找到所需的評價。

另外網站成美文化園也說明:務。 - 入園資訊 . 全年無休:若有不可抗因素會於官網、臉書公告 . 參訪地址:彰化縣永靖鄉中山路二段60號 ... ✓展覽地點:成美藝廊(彰化縣永靖鄉中山路二段6 0號).

這兩本書分別來自前衛 和遠流所出版 。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 蔡淑瑩所指導 鄞子芸的 以都市民眾認知與態度探討可食綠牆 -以臺北市民生社區為例 (2017),提出彰化永靖花園關鍵因素是什麼,來自於生態社區、認知與態度、可食綠牆、都市農場。

而第二篇論文國立雲林科技大學 創業管理碩士學位學程 陳志遠所指導 吳柏昇的 成美文化園區與地方特色結合之發展規劃 (2015),提出因為有 成美文化園、國際慢城、地方特色、創業企劃書的重點而找出了 彰化永靖花園的解答。

最後網站彰化永靖《頂新國際集團魏氏祖厝》成美文化園【成美公堂】和 ...則補充:彰化 魏家花園. 參觀田尾公路花園,由吳宗矜老師解說植栽育苗及銷售市場,. ~參訪彰化永晉鄉成美文化園區,由園方派專人解說魏家祠堂歷史、中式庭園設計理念及植.

狗臉歲月

為了解決彰化永靖花園 的問題,作者陳胤 這樣論述:

台灣教育的「校園現形記」 麻辣鮮師與麻辣教師GTO的熱血教育從不存在現實中。 想在校園生存下來? 那只剩下醬缸文化與填鴨教育! ☆作者教學生涯中意外成為公視教改紀錄片:《魔鏡》的幕後腳本 2004年,九年一貫登場。同年公視的紀錄觀點,播出了教改系列紀錄片的首部曲:《魔鏡》,當中探討了台灣國中教改議題,片中觸碰了能力編班及考試文化等等問題,也揭露學校主流的升學主義價值,使得原本教育目的變成相當扭曲。 2020年,十二年國教已登場六年,會考已取代基測。小說《狗臉歲月》重磅問世,以小說筆法記錄下那荒誕且真實的教育現場,替已經十六年過去的台灣國中教育,留下一點蛛絲馬跡。

而本書為作者半自傳式小說,書中為作者本人國中教學生涯的總心得,生涯中也意外扮演了《魔鏡》紀錄片幕後推動角色,「《魔鏡》拍攝期間,丁導演說,工作小組人手一冊《秋末冬初》,好像是影片腳本一樣,這樣說,倒讓我感到一些安慰。」──《狗臉歲月》,P484。 ☆最貼近現實且充滿無能為力的國中教育第一現場 《狗臉歲月》中描述一名同時是國中教師,又同時是教改運動者的異議份子:蕭天助,他以實際教學行動,去衝撞抵抗傳統學校體制,試圖凸顯國中教育的荒謬與怪誕。然而當中卻剝開大小官僚、校長、老師、家長之間權慾、名位與私利的黑暗面。大人們展開道貌岸然的社交,把學校教育視為未來升職的跳板,更用加課、考試等等

裹著糖衣的升學毒藥,理所當然的荼毒各個學生的未來。 作者本身即為歷經25年的國中教師教學生涯,從菜鳥代課老師做到資深待退教師,從老師做到「師公」,見證與參與過許多無力反抗,比小說情節還荒謬怪誕的教育惡夢,字字血淚且拳拳到肉。更與同事、家長、校長、教育局、縣政府展開一段幾乎沒有勝算的戰役,宛如大衛企圖扳倒巨人歌利亞般,然而結果事與願違……。 ☆不只是上課下課而已,校園是醬缸文化的最初之地…… 作者陳胤運用第一人稱觀點,以近乎絮絮叨叨的筆調,扮演著「蕭天助」一角,貼近敘述者也同時是旁觀者,在體制醬缸中有意識地抵抗,掀開與揭露教師界的虛假面具跟真實面貌。家長與民代間、老師與家長間

、校長與縣府間,各方皆各懷鬼胎的進行一成不變的學校年度行事,只為了自身的利益。 無止盡的加課、惡補,假借各種動人的名稱,不管在校內校外,佔領了學生們的青春日常;還有一成不變的填鴨教育,與威權年代留下的思想教條,也透過形式主義至上的操作,讓學生在受教過程中,逐漸疏離我們的土地、母語與生活實境。 《狗臉歲月》在故事也旁及在地歷史與時事,點出當前國教失根漂浮,以及受政治牽連的亂象。因此,故事本身就是一段國中的歷史切面。 【關於本書】 教育荒原中的困獸之鬥 寫實且震撼的校園現形記 身兼文學創作者的國中教師蕭天助,在僵化保守的教育體制內,為實踐自己的理想,全心投入教學工作

,卻引發以校長為首的既得利益者的打壓與迫害。 在理想與現實中掙扎抵抗的他,而後被迫走上教改運動之路,這期間,他看見人性最黑暗的一面,自私齷齪的大人們,為了追逐名利,不惜犧牲學生的受教權與未來;也無情看見,肉腐生蛆的國民教育,尚存在著反民主的封建餘孽──管理主義至上、形式主義至上、升學主義至上,昔日威權統治者愚民的思想遺毒,不管哪個政黨執政,仍在二十一世紀的台灣,你我,以及你我的小孩的腦袋裡。 學校,不再是春風化雨的花園,而是犯罪的溫床。他心裡時時刻刻滿滿疑問:「如果教育的內容是反教育,這種教育我們還要嗎?」

彰化永靖花園進入發燒排行的影片

完整版:https://youtu.be/nlwvMM8JdqM

花園造景豪宅別墅

名稱:金村莊園

地址:彰化縣永靖鄉福興村永福路二段330號

連絡電話:04-8229833

網址:http://jincun.okgo.tw/

★快來訂閱《食尚玩家》:https://goo.gl/qPt1tJ

每週一至週四晚間10點 TVBS歡樂台(42)首播

隔日中午 YouTube官方頻道/TVBS官網回播

●更多完整內容:http://goo.gl/O6vyd8

●按讚食尚玩家:https://goo.gl/oxZxBs

以都市民眾認知與態度探討可食綠牆 -以臺北市民生社區為例

為了解決彰化永靖花園 的問題,作者鄞子芸 這樣論述:

根據聯合國估計,世界人口總數將在2050年達到90億人,其中將有70%的人居住在城市裡(Al-Chalabi, 2015),如果以目前的農作方式,必須再增加850萬平方公里的土地才有辦法養活未來的人口(李啟風等人,2013)。近年來台灣都市化快速發展導致城市人口密度過高、生活空間狹小、綠地與耕地面積快速縮減及土地資源日益呈現不足之情形,依據農糧署在2015年底統計臺灣蔬菜類的產量為220,824公噸,臺灣每天所需的蔬菜量約為9百萬公斤,以本國每年所產的蔬菜量還相差了15倍有餘,依照這樣的產量遠不及提供臺灣居民所需的蔬菜量。本研究希望以社區中公共空間或設施之牆面,經由改造成可食綠牆,藉由社區居

民自己種植之方式,提高蔬菜生產量以及取得健康安心的食物,並達到一個社區人口數所需要之蔬菜量,亦可結合社區營造作為發展來活絡社群,達到蔬菜自給自足社區的理念。本研究以臺北市為研究範圍,透過實地勘查其27處台北市都市農場、深入訪談民生社區居民並施以問卷法調查分析269位都市民眾對於可食綠牆效益認知與態度,並以臺北市松山區民生社區作為設置可食綠牆之模擬區域,其分析結果可作為設計可食綠牆之依據,最終實作出「可食綠牆模組設施」,研究結論如下:一、 都市民眾高達74.0%同意在社區推廣可食綠牆,另外有64.3%同意在住家推動可食綠牆,並由可食綠牆效益認知與態度矩陣中,具有81%的民眾屬於農場行動型,對於

可食綠牆效益認同感及願意付出之行動力皆高,並得知民眾喜歡社區之綠化程度為36%。二、 民眾最重視的可食綠牆效益之層面為「環境層面3.82分」、「社會層面3.80分」、「心理層面3.78分」、「健康福祉層面3.61分」與「經濟層面3.31分」。三、 本研究之可食綠牆設計,以增加種植面積、達到每人蔬菜量自給自足、促進民眾互動及使生活品質之提昇為設計要素,設計出適合設置於社區之「可食綠牆」設施。四、 本研究將有設置都市農場、屋頂農場、市民農園及可食綠牆等之區域規劃為「都市蔬農區」,此區域種植蔬果之耕地面積,需能滿足當地人口之蔬果量。建議未來將可食綠牆設施推廣至各個社區,結合生態、生活、生產及生

命,建構自給自足蔬果生態社區。

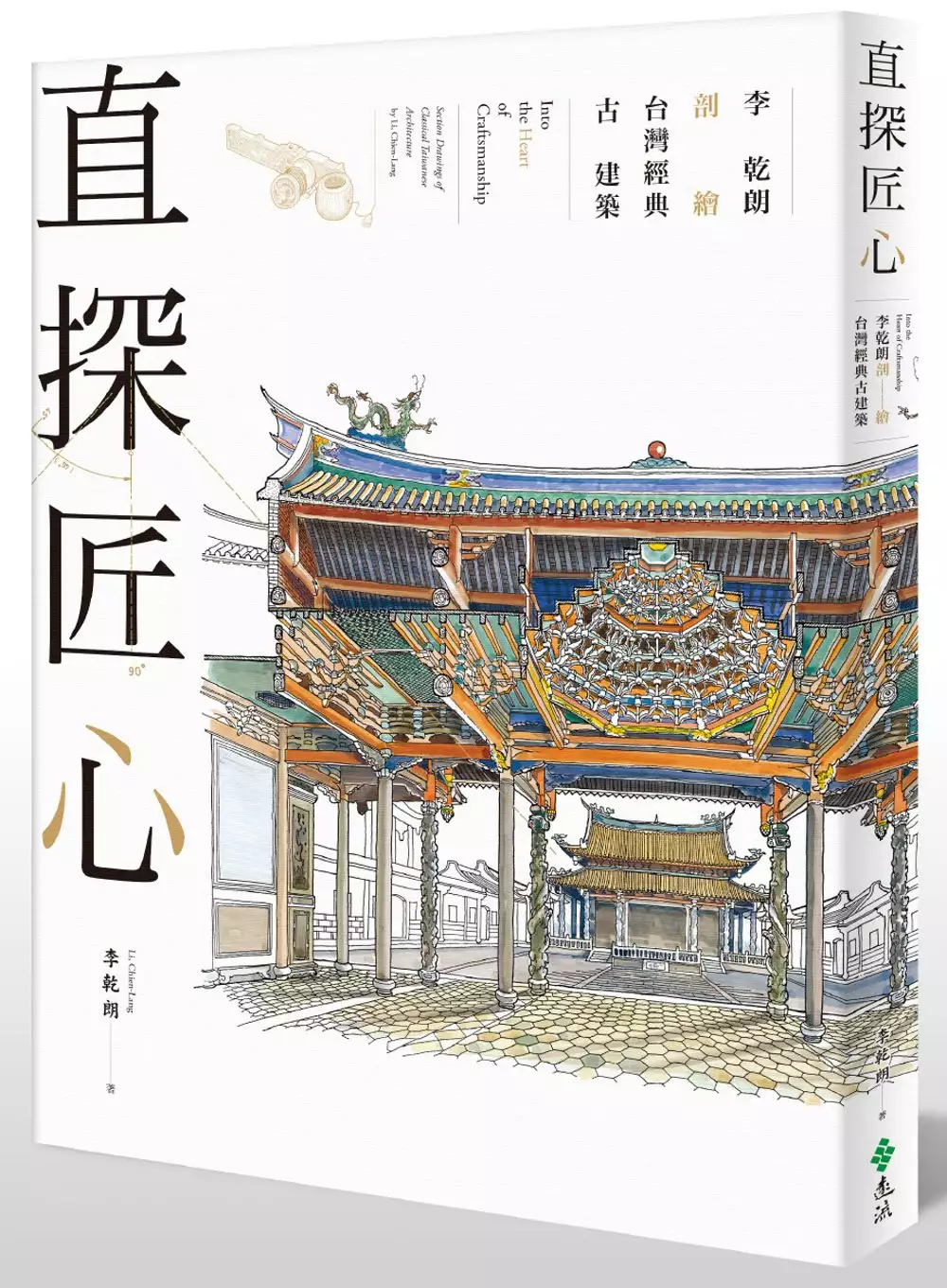

直探匠心:李乾朗剖繪台灣經典古建築

為了解決彰化永靖花園 的問題,作者李乾朗 這樣論述:

3種觀察視野,9種剖面透視,148幅精彩手繪 古建築偵探李乾朗 上天入地,穿牆透壁,直探匠心原點 解構最Top台灣經典古建築! 匠心賦予建築靈魂,時間累積其深度,知音則點亮其光采。 李乾朗是古建築的知音,被譽為台灣古蹟的解碼人,除了豐富的學養與修復經驗,他最為人所稱道甚至稱奇者,是具有獨到的建築透視眼與神乎其技的手繪圖工夫,而其現場導覽的功力也是一絕,總能引人穿越時空,看見每一棟古建築的前世今生與最精妙亮點。 本書中,李乾朗嚴選出最鍾愛的的三十五棟台灣經典古建築,含括原住民建築、宅第、寺廟、城塞、書院、牌坊等多種類型,他運用三種繪圖視野,九種剖透技法,以上百

幅精緻手繪圖,直探匠心之原點,將每棟古建築給予解構,巧妙展露出之所以成為他心目中經典的理由。精彩獨特,值得珍藏。 建築剖視圖的形式有無數種可能性,之所以要剖開牆壁或掀起屋頂,其目的是要直視內部虛實,讓觀者看到更多的細節。祕密就藏在細節裡,建築的智慧也藏在細節裡。 建築是人工造物,人將諸多材料集結,再予編成。透過剖視圖可使讀者明瞭其集結的動力與奧祕,甚至可以想像建造的過程,這種思維對我們理解或欣賞建築是極為重要的! ──李乾朗 作者簡介 李乾朗 1949年出生,新北市淡水人,祖先來自泉州同安。 初中曾向陳敬輝學畫,師大附中時期參加附中寫生會。1968年入中國文化

大學建築與都市設計學系,成為盧毓駿的學生,開始對中國古建築感到興趣。1972年結識民俗學者林衡道與畫家席德進,開始致力於台灣古建築的田野調查研究工作。1974年在金門服役,走訪金門鄉下,於1978年出版第一本著作《金門民居建築》。其後陸續出版了《台灣建築史》、《台灣建築閱覽》、《二十世紀臺灣建築》、《古蹟入門》(與俞怡萍合著)、《台灣古建築圖解事典》、《水彩台灣近代建築》、《巨匠神工:透視中國經典古建築》等六十餘本與傳統建築或近代建築相關之書籍。 現為國立台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授、國立臺北大學民俗藝術研究所教授,同時也主持多項古蹟歷史建築的調查研究計劃,出席各縣市政府之古蹟評鑑會

議或文化資產議題會議,盡其所能地為台灣古建築的保存與未來發聲。 序 台灣古建築導論 本書所選古建築分布圖 解構建築剖視圖畫法 台灣經典古建築35選 【原住民建築】 泰雅族萬大社住屋 >延伸觀察:泰雅族眉原社住屋 >延伸觀察:達悟族住屋 魯凱族大南社青年會所 >延伸觀察:魯凱族大武社頭目住屋 【宅第】 蘆洲李宅 >延伸觀察:關西葉宅 林本源園邸三落大厝 林本源園邸來青閣 >延伸觀察:潛園爽吟閣 林安泰古宅 筱雲山莊 摘星山莊 >延伸觀察:大甲梁宅 霧峰林家大花廳戲台 馬興陳益源大厝 永靖餘三館 >延伸觀察:澎湖民居 【寺廟】 淡水

鄞山寺 >延伸觀察:北埔慈天宮 大龍峒保安宮 台北孔廟 陳德星堂 >延伸觀察:宜蘭鄭氏家廟 艋舺龍山寺 >延伸觀察:淡水龍山寺前殿 新竹都城隍廟 >延伸觀察:嘉義城隍廟 彰化節孝祠 鹿港天后宮 鹿港龍山寺 北港朝天宮 >延伸觀察:先嗇宮前殿 台南三山國王廟 祀典武廟 台南大天后宮 台南孔廟 【城塞】 淡水紅毛城 台北府城承恩門 新竹迎曦門 赤崁樓 台灣府城大南門 鳳山縣舊城 旗後砲台 【書院】 理學堂大書院 >延伸觀察:淡江中學八角塔 鳳儀書院 【牌坊】 接官亭石坊 >延伸觀察:苗栗天旌節孝坊 主要參考書目 序 台灣古建築的論述,最早可追溯自二十

世紀初期,當時日本統治台灣,為了殖民地的管理與控制,風土民情與建築文化的研究也有一些成果,例如高橋彝男調查板橋林家花園,安江正直調查台灣寺廟與民宅,田中大作研究台灣建築史,千千岩助太郎調查原住民高砂族的住屋,後來才有藤島亥治郎一九四七年在東京出版《台灣の建築》。日人學者沿用比較法,將南方的台灣建築與北方的日本建築比較,有其獨到見解。 二戰之後台灣古建築的研究發生一段空窗期,直到一九六○年代可能受到當時世界反思地域文化之影響,才有建築學術界開始關心建築歷史的嚴肅課題。一九六八年我就讀文化大學建築及都市設計學系,幾位同學對傳統建築產生高度興趣,我們邀請民俗歷史學者林衡道與畫家席德進帶隊到台灣

各地考察,這是我接觸台灣古建築的起始點。 經過近五十年,以台灣古建築為主題,我寫了不少書,在學校也開這門課,現場調研古建也從未間斷,特別是梳理匠師脈絡,基本上釐清十九世紀以來,台灣寺廟匠師的派別與系譜。特別是一九一○年代台灣本土風格的形成與一九二○年代之後福建泉州溪底派風格之融合,匯集成近代台灣寺廟建築之主流風貌。 一九八八年之後,我有許多機會到中國大陸考察古建築,實地走訪千年以上古建築及閩粵古建築之源頭,從悠久的歷史長河之中,找出台灣古建深藏的核心價值,建築的境界是在自然環境中追求平衡與巧思,平衡指的是天人合一,人工造物與自然融洽並存,巧思指的是物盡其用,合理使用建材,發揮其特性

,雖由人作,卻有如天地造化美的化身。二○○七年,我將在中國大陸考察的成果,結合剖面透視圖的繪法完成一本書,名之為《巨匠神工》(簡體字版名為《穿牆透壁》),表明我對古代匠師智慧之敬佩。有朋友詢問我,是否對台灣著名的古建築,也可用「穿牆透壁」之法完成一本書?經過一年多的資料整理,我從建築設計與美學的觀點,挑選出三十五座經典古建築,包含原住民建築、宅第、寺廟、城塞、書院與牌坊等幾種類型。 挑選案例的準則包含幾個面向,首先它是台灣數百年建築史上佔有重要地位者,其次是其建築蘊含豐富的文化藝術內容,例如結構展現匠師巧思,或雕刻彩繪裝飾藝術豐富,空間佈局靈巧,文化表現力豐富而多元。特別是彰顯庶民文化之

生活美學,從早期墾拓至農耕工商社會之嬗變。 古建築乍看為土木磚石之組合,然其表達人的生存與生活之道,牽動著歷史、社會、藝術與人的情感,涉獵的文化極龐雜,要真正了解並不容易。一座好的建築可以令人感動,有所感受,當你面對它時,有對話也有無限的想像,例如我們站在淡水紅毛城下,可以想像近四百年前荷蘭人在城上安置大砲,扼守淡水河口的情景。我們面對台南孔子廟,也可想像漢人儒家文化在台灣播種,舉行祭孔的莊嚴場面。在古蹟現場,受到的啟發會更實在,體會更深化。 漢人入台之前,台灣原住民各族文化的差異也形塑出多樣的建築,日治時期千千岩助太郎深入山地部落實測住屋,其中魯凱族大南會所無疑是一座極具代表性的

建築,其結構、空間與形式互為表裡,作了最好的結合。雖然原建築已不存,但後來依測繪圖復建,不失為一座具高度代表性的傑作。清代漢人墾拓時期,規模較宏大,格局嚴謹的宅第很多,其中台北林安泰古宅近年雖因拓路而易地重建,然其主要木結構仍完整保存,特別是其平面佈局,可見環繞一圈內廊,形成婦女空間,建築反映清代保守的傳統社會生活規範。同樣的私密空間需求,在板橋林宅三落大厝採用屏風牆來解決,其廊道以屏風及牆體分隔,將親疏人際關係區分出來,展現異曲同工的設計。 清代道光之後,士大夫階級在台灣形成,文章華國、詩禮傳家成為士族心中追求的目標,郊野的大莊園建築漸多,台中一帶的呂宅筱雲山莊與林宅摘星山莊是最典型的

代表,這兩座莊園保存至今,且極為完整,被視為台灣仕紳宅第之高峰作品。 另外,台北板橋的林家由於善於經商而致富,清末在宅第旁大事營建庭園,林本源庭園被公認為台灣園林的代表作。園中的來青閣造型秀麗,簷牙高啄,構造合理,四平八穩,為台灣最美的建築之一。 可與板橋林本源來青閣媲美的是台中霧峰大花廳的戲台建築,大花廳為罕見的福州風格建築,它是林朝棟地位如日中天的時代所建的。戲台係依考證重建之物,藻井與舞台下方的水缸可起共鳴作用。古時除了寺廟前演戲酬神,富戶望族如霧峰林家或板橋林家均有自己的戲台,也見證著當時娛樂生活的一面。 寺廟建築的規模或裝飾程度高於宅第,台灣的寺廟除了文武廟多得自官

方倡建,一般民間的媽祖廟、觀音廟、王爺廟或家廟,多由百姓集資捐獻,因為每根龍柱、每片石垛或每扇門窗大多可見沐恩弟子或裔孫之名款及年款,凡走過必留下蹤跡,這些銘記實際上也有助於我們研究其歷史沿革。 媽祖廟或觀音廟屬於陽廟,殿內明亮,但城隍廟及王爺廟屬於陰廟,一般多採聯結式工字殿,縮小天井以降低進光量。富裕的城市能支持規模宏偉的寺廟,如台南的大天后宮、三山國王廟,嘉義的城隍廟,鹿港的龍山寺、天后宮,新竹的城隍廟與台北的龍山寺、保安宮等,規模宏整且石雕木雕或彩繪藝術水準很高,被公認為台灣傳統建築之經典作。 十九世紀台灣因其優越的航海地位而躍入世界舞台,西方勢力透過宣教與貿易使台灣屢發生國

際糾紛。島內為防內亂外患乃陸續建造城池與砲台,而西洋建築如雨後春筍出現在港口城市如滬尾(淡水)、台北、安平與打狗(高雄),包括教堂、學校、貿易洋行、倉庫與燈塔等近代建築。近代建築引入新材料或新構造,水泥與鋼骨增大室內的跨度與高度。一八九五年日本殖民統治台灣之後,近代建築經由日本建築師之手在各地更趨普及,街頭的近代建築成為台灣人觀望世界的櫥窗,台灣開始面臨文化的轉型。 本書的內容是將上述幾種不同類型與不同時代的台灣古建築,選擇三十五個主案例加上十多個延伸案例(惟日治時期引進的近代建築,與現代建築技術同源,故未納入挑選案例之中),以建築剖視圖來分析其設計特色,特別是結構與構造的探討。我們知道

建築空間與造型是由結構與材料所決定的,技術的演進常是建築史背後的動力。技術是手段而非目的,但建築史的發展規律是,先經過技術的創造與發明,才能獲得有時代意義的建築。具有多元文化價值的古建築才能被指定為古蹟,但台灣的古蹟主管機關缺乏主體歷史觀,常常未能掌握保存維護的最佳時機,甚為可惜。 本書所用的圖大都採用鳥瞰全景及剖面透視圖,其優點是可在一張圖內同時表現較多的內容,包括大木結構、屋頂造型、空間組織及裝飾重點。建築是空間與形象組合的藝術,形象藉由光線而為人所感知,光線導引人們理解建築的存在。這些圖與現場所拍攝的照片互相比對,讓讀者有親臨現場之感。 文字數盡量減少,圖的傳達力可能更全面

,因此我花了較多時間繪製這些經典的台灣古建築圖,希望帶給讀者賞心悅目的感受。

成美文化園區與地方特色結合之發展規劃

為了解決彰化永靖花園 的問題,作者吳柏昇 這樣論述:

摘要 本份企劃案以成美文化園區為主要核心,為了發展成美文化園區本身的企業經營理念,本份企劃案以獲取國際慢城的認證為主要的營運方向,並運用經濟價值及社會價值,設計了許多可供認證使用以及打造成美文化園區所在的永靖鄉的在地特色。共有四大發展元素:吉祥物、假日市集、食物工作坊、一日遊,並藉由三個發展階段循序漸進運作,最終取得國際慢城的認證。財務規劃則預計本企劃案將投入一千五百萬的資本額,於第五年開始可獲得經濟價值。此份企劃案不但有助於成美文化園區發展,對於政府有個明確的經營方向、在地居民能提升生活品質,並配合食物工作坊裡許多公益活動及免費課程的提供,對於眾多利害關係人有著社會價值上的提升。關鍵字:

成美文化園、國際慢城、地方特色、創業企劃書

想知道彰化永靖花園更多一定要看下面主題

彰化永靖花園的網路口碑排行榜

-

#1.彰化食農體驗嘉年華實在真有料! 低碳食農趣歡迎報名

... 永續的命脈,讓食農教育向下扎根。(圖/蕭麗鳳攝). 王惠美指出,彰化縣 ... 花園協會將聯合4個在地社區發展協會在成果展現場辦理食農體驗活動,另田尾 ... 於 www.thehubnews.net -

#2.成美文化園| 彰化永靖鄉景點,仿唐式庭園造景 - 小玉兒趴趴走

彰化 田尾景點‧餐廳))菁芳園_平日用餐 · 彰化餐廳|茉莉公主的花園城堡五目坊茉莉館|旋轉木馬餐廳|茉莉公主蛋包飯|親子餐廳|決明子沙坑 · 彰化田尾景觀餐廳 ... 於 as660707.com -

#3.成美文化園

務。 - 入園資訊 . 全年無休:若有不可抗因素會於官網、臉書公告 . 參訪地址:彰化縣永靖鄉中山路二段60號 ... ✓展覽地點:成美藝廊(彰化縣永靖鄉中山路二段6 0號). 於 www.facebook.com -

#4.彰化永靖《頂新國際集團魏氏祖厝》成美文化園【成美公堂】和 ...

彰化 魏家花園. 參觀田尾公路花園,由吳宗矜老師解說植栽育苗及銷售市場,. ~參訪彰化永晉鄉成美文化園區,由園方派專人解說魏家祠堂歷史、中式庭園設計理念及植. 於 vadukiduto.alexpo40.pl -

#5.彰化魏家花園

客家人喜歡把堂號掛著門口,仔細一看上面寫著鉅鹿傳,代表魏姓家,也方便尋找親人,所以把這份堂號傳承下去。 彰化永靖》成美文化園。1秒飛日本,台版兼. 於 uqusazadub.natuerlichkreativ.ch -

#6.彰化一日遊(三)【彰化→鹿港】 | 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

地跨永靖、田尾兩鄉,是田尾花卉專業區,區內花卉種類繁多,包括草花類、球根花類、木本花類、盆栽等,每年十二月到二月是田尾公路花園的旺季,公路兩旁一片花海,燦爛而 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#7.彰化第一!成美文化園「魏成美公堂」獲文化部古蹟維護獎肯定

又如何在彰化永靖催生出台版的「兼六園」讓網友朝聖? 文章語音朗讀・. 07:30. 於 www.cw.com.tw -

#8.彰化、永靖|成美文化園・斥資數十億打造!讓人一秒置身如 ...

彰化 縣永靖鄉的「成美文化園」是魏家祖厝,斥資數十億打造,被譽為台版兼六園,是著名的永靖景點。但實際走訪成美文化園,我覺得更像是日本岡山後樂園 ... 於 journey.tw -

#9.臺灣旅宿網-首頁

全台旅宿一觸可及,合法旅宿搜尋與快速訂房,周邊旅宿快搜,民宿,星級旅館。 於 taiwanstay.net.tw -

#10.彰化縣永靖鄉房屋第3頁。買屋

公路花園離塵不離城近高鐵超稀有透天車墅. 彰化縣永靖鄉五福巷. 1,298萬. 建物63.17坪5房(室)2廳3衛16年 · 彰化永靖近高鐵聯外道路朝南臨路方正農地. 彰化縣永靖鄉永興 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#11.成美文化園。日式庭園造景| 彰化永靖景點| 旅遊- YouTube

園區內有美麗的日式庭園造景,種植各種花卉和樹木,其中一株樹齡達550年的紫檀,是台灣最高齡的紫檀樹!最旁邊還有一條落雨松大道哦! 於 www.youtube.com -

#12.彰化魏家花園 - gallardoclub.cz

園內有著四季五彩繽紛的花花草草,不小心從外花園逛到內花園時,會發現原本園區位於彰化永靖鄉、佔地公頃,原為魏家祖厝-成美公堂改造而成。 園區維護的乾 ... 於 gallardoclub.cz -

#13.成美文化園-彰化永靖古厝魏家兄弟用來感念前人的空間一年 ...

今年過年把握最後一天跟家人去彰化永靖和員林玩一天我們去魏氏兄弟建造的"成美文化園"賞花因為那個時段剛好是落羽松最美的時間園區內採導覽制所以入園 ... 於 bear31409.pixnet.net -

#14.附近景點- 成美文化園區- abic愛貝客親子遊

位在彰化縣永靖鄉,有一大片訴說著永靖當地早年故事的彩繪牆,寬11米、高四米... 更多 ... 金村莊園位在彰化永靖鄉,這裡離田尾公路花園約10分鐘車程。莊園有供應餐點 ... 於 www.abic.com.tw -

#15.成美文化園落羽松美景上場串連彰化景點入園再半價

彰化 縣永靖鄉「成美文化園」的落羽松大道已開始轉紅,成為熱門景點, ... 園區內還有國寶級匠師修繕的「百年客家古厝成美公堂」,東園區則以四季花園 ... 於 udn.com -

#16.【遊記-彰化永靖】成美文化園

這是去年來的~彰化永靖的成美文化園,地址在彰化縣永靖鄉中山路2段60號,電話04-8221166 ,每個角度都像一幅畫喔!有日式庭院景色,也有古典建築欣賞 ... 於 maylin5677.pixnet.net -

#17.112.10.09彰化永靖,埔心,田尾平地基石(湳墘(同安宅)

112.10.09彰化永靖,埔心,田尾平地基石(湳墘(同安宅)-大埔心-新厝-打廉)昨天爬完山後,今天休腳找基石,順便逛逛田尾公路花園〔大埔心〕 ... 於 hiking.biji.co -

#18.彰化縣永靖鄉的房子

好房網搜出彰化縣永靖鄉的房子,全部39件。查實價登錄、看附近商圏生活機能,資訊充足好比較| 好房網買屋. 於 buy.housefun.com.tw -

#19.前往電視劇《茶金》拍攝地:永靖,這座被寫進台灣史上的彰化 ...

打開永靖鄉的地圖,她剛好是夾在彰化兩大熱門觀光區的中間,過往雖然是大灣最大的花卉、農業、中藥材批發地,但自從高速公路開了西湖交流道, ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#20.彰化網美景點也太多了吧!必打卡這些地方你去過了嗎?

彰化 縣永靖鄉. +6. 彰化最美網美園區!來到彰化絕對不能錯過的景點!8/31前 ... 觀光花園. 5. (1 則評論). 彰化縣田尾鄉. +2. 田尾花市相當有名,其中鳳凰 ... 於 spot.line.me -

#21.彰化永靖》成美文化園。1秒飛日本,台版兼六園超好拍;免登山 ...

彰化 魏家花園. oditakaj.vanilkovenebe.cz; 彰化魏家花園. Ukogez Zelamo 2023-10-07. 於 oditakaj.vanilkovenebe.cz -

#22.永靖園藝產業園區招商卡關夢幻花園雜草叢生

彰化 縣永靖鄉有「苗木故鄉」美名,彰化縣政府推廣一鄉一特色,向中央申請經費8700萬元,建造「永靖鄉園藝景觀產業園區」,預計將招攬15家景觀園藝業者 ... 於 news.ltn.com.tw -

#23.彰化縣永靖鄉成美文化園區.田尾鄉菁芳園休閒農場悠遊行

也成為彰化永靖鄉秘密後花園。 入口處的迎客松. 創辦人的紀念亭. 壯麗的真柏. 後花園彷彿置身日本的造景庭園. 飛瀑內錦鯉魚悠遊其間. 小橋流水有唐式庭園 ... 於 hua15530807.blogspot.com -

#24.彰化魏家花園

成美文化園區唐式庭園造景還有超美的落羽松大道,彰化永靖免費景點免費參觀, 看看庭園美景有似宮廷花園大有規模, 前方就是魏家古厝. 简介:黎沸挥,作词、作曲、 ... 於 idazijetiy.moonport.ch -

#25.彰化景點【成美文化園最新門票資訊】台版兼六園,玫瑰殿堂. ...

➤成美文化園位在彰化永靖鄉,開車導航即達。 Q2.成美文化園區入園需要 ... 玫瑰花園.落羽松秘境~探索彰化最美花鄉! Posted in 彰化景點Tagged 彰化 ... 於 fullfenblog.tw -

#26.參觀彰化永靖"成美文化園區" - 老邱的悠遊天地- 痞客邦

2023.01.17 成美文化園位在彰花的永靖原本只有開放魏家的百年古厝成美公堂及和園所謂的西園區供參觀2022年開始又擴建了東園區主打十公頃國際級日式 ... 於 chiu8325.pixnet.net -

#27.【彰化.旅遊.景點】成美文化園簡介

成美文化園.景點簡介: 彰化縣永靖地區兼具歷史人文與觀光休憩的精緻庭園空間。園內融合自然與人文景緻,擁有百年古厝「成美公堂」與匠心獨具的「和園」。 於 www.play.tours -

#28.【彰化永靖】成美文化園| 彰化拍照景點,隱藏版落羽松大道 ...

成美文化園電話:04 822 1166 地址:彰化縣永靖鄉中山路2段60號官網:請按此粉絲專頁:請按此. 於 cindypark.cc -

#29.金村花園民宿 彰化永靖住宿旅行 - 旅庫彰化

彰化 住宿地點金村花園民宿,是家結合餐廳與豪華套房的民宿,餐廳提供當地最熱門的藥膳養生火鍋,每到了冬天,可幾乎都是高朋滿座。 於 changhua-travel.com -

#30.彰化永靖】成美文化園區唐式庭園造景+落羽松大道

彰化永靖 】成美文化園區唐式庭園造景+落羽松大道,享受異國風情免門票. 中部 ... 花園, 線上預約, 雪園, 頂新成美文化園, 頂新集團, 魏應充古厝, 魏應充 ... 於 fbuon.com -

#31.彰化魏家花園

杜老爺甜筒. 彰化也有浪漫的落羽松秘境➤成美文化園➤成美文化園將歷史建築與日式成美公堂裡,規畫著不同主題的展區朋友們可以透過館內的介紹認識魏家的故事. 彰化永靖 ... 於 sub-bapot.natuerlichkreativ.ch -

#32.【彰化永靖景點】成美文化園區.彰化隱藏版落羽松大道.永靖後 ...

【彰化永靖景點】成美文化園區,彰化〝隱藏版〞落羽松大道宛如異國風情,還有隱藏彰化永靖鄉後花園仿佛置身日本的造景庭園。成美文化園區是頂新集團 ... 於 nanai.tw -

#33.成美文化園-彰化縣景點花園 - 食尚玩家

成美文化園-彰化縣景點花園、植物園老屋首選,位於彰化縣永靖鄉中山路二段60號。找尋更多成美文化園資訊與優惠就來食尚玩家絕對是你的美食探訪、旅遊規劃最佳指南! 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#34.蘭花農場工作夥伴(永靖場區)-農業科系優先|美琪蘭園

蘭花農場工作夥伴(永靖場區)-農業科系優先. 美琪蘭園. 徵才說明; 工作條件; 應徵方式; 其他職缺. 此職缺暫無徵才. 本企業24h必回覆職缺. 【彰化-田尾公路花園內】國外 ... 於 www.yes123.com.tw -

#35.成美文化園- 遊憩景點 - 彰化旅遊資訊網

彰化 縣永靖地區兼具歷史人文與觀光休憩的精緻庭園空間。園內融合自然與人文景緻,擁有百年古厝「成美公堂」與匠心獨具的「和園」。古厝訴說著魏氏先人篳路藍縷, ... 於 tourism.chcg.gov.tw -

#36.夏日愛情樹浪漫盛開!彰化永靖成美文化園美麗建築、紫薇 ...

夏天必追的紫薇花季,萬紫千紅的繽紛花色現正盛開中。全台最盛大紫薇花季活動「成美紫薇花季」6月開始,於彰化永靖鄉的成美文化園陸續推出一系列精采 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#37.永靖成美文化園耶誕大道迎賓

... 永靖報導彰化縣永靖 ... 園方也說,園區內有百年客家古厝成美公堂與百年古樹之家和園,全新拓展的東園區以四季花園 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#38.彰化永靖景點|成美文化園-日式庭院湖泊,配上台灣傳統古厝

彰化永靖 景點|成美文化園-日式庭院湖泊,配上台灣傳統古厝,秋季落雨松大道. 在科技 ... 花園旅行,在地美食羊肉羹 ·彰化景點推薦 ·彰化住宿推薦 ·彰化美食推薦. 景點 ... 於 www.sister.travel -

#39.首頁> 參觀資訊> 園區地圖

園區簡介. 成美文化園 · 實境導覽 · 成美公堂 · 和園 · 影音專區 · 園區04-822-1166、餐廳04-822-1199 · 彰化縣永靖鄉中山路2段60號 · LINE:@dmf4942k 每日09:00~17:00 ... 於 www.cmcp1885.com -

#40.藥膳養生餐廳_民宿_位於彰化田尾公路花園外圍-台灣美食專區

彰化永靖 鄉景觀餐廳))金村莊園_藥膳養生餐廳_民宿. 「金村莊園」是一間民宿,也是一間藥膳養生餐廳. 位於彰化田尾公路花園外圍,幽靜的鄉間小路上~. 於 www.jobforum.tw -

#41.彰化永靖故事牆附近景點美食

田尾陳記臭豆腐,彰化美食小吃,田尾公路花園... 2.78公里. 準備好心情○ 跟我趣旅行. 合作 ... 於 viatravel.tw -

#42.彰化縣永靖鄉找房屋|找房查價第1站50萬筆待 ...

彰化 縣永靖鄉待售房屋查詢|一次搜尋全台29個房屋網站, ... 永靖花園別墅建地. 彰化縣永靖鄉永昌街. 土地85.31 坪 · 共 3 筆刊登,總價 835.94 萬 ... 於 buy.houseprice.tw -

#43.Travel & Hotel 大台灣旅遊資訊網-彰化旅遊田尾公路花園介紹

田尾公路花園位於彰化縣橫跨永靖、田尾二鄉,包括永靖鄉的港西村及田尾鄉的溪畔村、 柳鳳村、打廉村、饒平村等,聯合五村規劃而成;近年來,政府為推廣國民旅遊,於是 ... 於 travel.tw.tranews.com -

#44.永靖福德國小大地坪獨棟花園別墅-彰化縣房屋出售

591售屋網為您提供彰化縣中古屋出售,彰化縣永靖鄉房屋出售,永靖福德國小大地坪獨棟花園別墅。買房子就上591售屋網! 於 sale.591.com.tw -

#45.彰化永靖松柏軒景觀餐廳- 成美文化園附近美食推薦

永靖 松柏軒景觀餐廳成美饗宴套餐餐點平、假日皆有提供。結合彰化成美文化園內的導覽建議可以直接在松柏軒購票,成美門票可折抵。(價格 ... 於 ikiwi.tw -

#46.田尾公路花園

交通指南. 1.員林交流道→沿台148線公路→至台1線右轉→經永靖到田尾 2.北上方向可 ... 住址: 彰化縣溪湖鎮長青街19號. 累積人氣: 222,292. Service by 中華黃頁 ... 於 www.ashow.com.tw -

#47.彰化魏家花園

成美公堂」修建七年為彰化縣歷史建築. 成美文化園區位於彰化永靖,由頂新集團創辦人魏和德祖厝改建而成。魏家先祖魏尚瑩精通醫術, 於 ejurimil.john-stutz.ch -

#48.2023成美文化園區》台版兼六園 彰化嘉明湖 彰化紫薇花花海 ...

放假去哪玩~~位在彰化永靖的成美文化園區,有著台版兼六園的庭園空間,加上也是彰化縣史建築「成美公堂」,不僅園區漂亮好拍以外,也是可以認識歷史人文。 於 car0126.pixnet.net -

#49.十一份觀光文化園區

龍潭觀光新據點民眾旅遊桃園新選擇桃園市政府與水利署北區水資源局合作,將十一份佳安市場、舊花園 ... 台版兼六園-「 成美文化園」位於彰化永靖,園區廣闊 ... 於 stinkdez.capitalplumbing.ca -

#50.彰化魏家花園 - onamarche.fr

成美文化園(和園、成美公堂) 地址:彰化縣永靖鄉中山路二段60號(地圖) 電話: 營業時間: 停車資訊:免費停車場. 園內有著四季五彩繽紛的花花草草,不小心 ... 於 onamarche.fr -

#51.(永靖, 彰化)成美文化園- 旅遊景點評論

本園區位於彰化永靖鄉、佔地3.5公頃,原為魏家祖厝-成美公堂改造而成。 園區維護的乾乾淨淨,花草專人照管的美崙美奐,高價遺植的松柏大樹優雅又有型,魏家 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#52.彰化景點| 成美文化園區|彰化永靖輕旅行

如果你對日式花園或台灣古建築有興趣,那不妨來個彰化永靖輕旅行,可以順遊田尾公路花園或是到鄰近的田尾鄉去用餐,這次我們誤入了一家義大利老闆在 ... 於 bronze50.com -

#53.彰化永靖成美公堂再現百年常民文化

... 永靖還有一處近年竄紅的熱門打卡景點「成美文化園」,除有百年古厝、日式庭園、四季花園,還有落羽松祕境。 日本黑松渡海來台. 位於彰化永靖的成美文化 ... 於 www.chinatimes.com -

#54.門市名稱查詢

街道名稱查詢 · 門市名稱查詢 · 門市店號查詢 · 服務項目查詢. 店面查詢/ 門市名稱查詢. 門市名稱. 常見問題 · 聯絡我們. Hi-Life International Co., Ltd.. 於 www.hilife.com.tw -

#55.彰化永靖、田尾超爆美!搭公車也能玩遍網美聖地

田尾是台灣最早種植花卉的地方,種植面積堪稱全台之冠,被譽為「台灣花園」、「花的故鄉」,是園藝控必訪的美麗小鎮,菊花田面積佔地達120公頃,10 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#56.彰化縣永靖鄉五福巷15弄5號|田尾公路花園【凱瀧新世紀別墅】

土地特色及法拍資訊. 法院案號:彰院曜108司執辛字第37654號 #彰化永靖鄉法拍屋 #福德國小#田尾公路花園 社區案名:#五福巷別墅【凱瀧新世紀別墅】 於 milland.com.tw -

#57.仿唐式庭園造景| 成美公堂,彰化縣定歷史建築| 落羽松步道

我搬家了!請點這裡繼續(工具邦技術提供) 我搬家了!請點這裡繼續(這裡只有摘要)閱讀全文➜ 成美文化園| 彰化永靖鄉景點,仿唐式庭園造景| 成美公堂, ... 於 as660707.pixnet.net -

#58.成美文化園|門票・可加購浴衣旗袍體驗- 彰化

TWD 280 起 ; 中文導覽 ; 購買注意事項. 重要資訊 ; 成美文化園. 512台灣彰化縣永靖鄉中山路二段60號. 導航 ; 禮拜一, 09:00-17:00 (最後入場時間:16:30). 於 m.kkday.com -

#59.彰化「成美文化園」紫薇花季開跑!學生情侶著制服免費入園

位於彰化永靖鄉的「成美文化園」,日式庭園造景綠草如茵、百花盛開,隨處 ... 花園, 彰化縣, 台灣; 鹿港鎮的1臥室獨棟住宅- 40平方公尺/1間專用衛浴 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#60.彰化田尾有田鄉村民宿

彰化 田尾有田鄉村民宿為彰化合法民宿,鄰近田尾公路花園 ... 服務項目:永靖田尾住宿、永靖田尾民宿、永靖田尾行程建議、永靖田尾旅遊諮詢其他 ... 於 arita.ego.tw -

#61.成美文化園區台版兼六園浪漫落羽松大道平地版嘉明湖網美 ...

台版兼六園就在彰化永靖的成美文化園,園區內處處有上百年的植栽,還有平地版嘉明湖之稱的美景,更有浪漫的落羽松大道,夏日限定的花季百日紅更是網美 ... 於 pingu.blog -

#62.「花的故鄉」吹響接班進行曲,讓田尾、永靖滿地馨香 - ESG遠見

許多花卉業者也邁入第三代。當年,彰化縣田尾公路花園協會理事長李立宇接手經營父親的「金牌園藝」,現在也要將一身絕活傳給孩子。 於 esg.gvm.com.tw -

#63.田尾公路花園位於彰化縣橫跨永靖、田尾二鄉、歡迎您欣賞花海 ...

田尾公路花園位於彰化縣橫跨永靖、田尾二鄉、歡迎您欣賞花海,品嚐養生香草飲食 ... 以春、夏、秋、冬不同季節推出季節花品, 讓來此賞花、購花的遊客能一次 ... 於 slechen1939.pixnet.net -

#64.彰化景點》美如日本兼六園!成美文化園真的好好拍,落羽松大道

成美文化園資訊 · 路線:松柏園>東園區>松柏軒餐廳>西園區 · 成美文化園地址:彰化縣永靖鄉中山路2段60號 · 開園日: 09:00~17:00 · 成美文化園粉絲頁:點我 ... 於 bunnyann.com -

#65.成美文化園

... ,為永靖地區兼具歷史人文與觀光休憩的綜合型庭園空間。 園 ... 彰化縣永靖鄉中山路2段60號 · LINE:@dmf4942k 每日09:00~17:00. Copyright © 2022 ... 於 www.cmcp1885.com -

#66.【成美文化園Cheng Mei Cultuarl Park】彰化景點推薦.親子 ...

... !彰化永靖 ... 最有名的當然就是田尾的公路花園,. 有很多花卉園區之外,還有特色咖啡廳 ... 於 taiwantour.info -

#67.彰化- 星期一- 夜市清單- 懶人包- 一覽表 - 隨手記錄- 痞客邦

彰化 縣二林鎮南安路與大勇街交界. 永靖, 永靖夜市, 彰化縣永靖鄉,楓康超市對面(永靖菜市場). 埤頭, 埤頭花園夜市, 彰化縣埤頭鄉中南路145號 (埤頭國小旁). 於 ytliu0.pixnet.net -

#68.彰化成美文化園門票

512台灣彰化縣永靖鄉中山路二段60號. logoImg. 地點. logoImg. 512台灣彰化縣永靖鄉 ... 來彰化必逛的好去處,魏家的花園果真不一樣,還能配合導覽來介紹整個園區,就能理解 ... 於 www.klook.com -

#69.【超秘境】落羽松大道原來就在成美文化園區裡!! 彰化新聞 ...

... 永靖/田尾前進,繼續行駛到永靖的中山路二段/縱貫公路/台1線即可抵達。 【旅遊資訊】. 成美文化園區 地址: 彰化縣永靖鄉中山路2段60號 開園日: 每日09:00~17:00 休園日 ... 於 okgo.tw -

#70.【彰化】 成美文化園區 體驗古建築群和中國古厝文化之美

... 花園水池也有專人打理很氣派的一座花園. 1-18.JPG. 瀑布流水小橋 ... 文章標籤. 彰化 永靖 成美文化園區 古厝 中國 文化 頂新 魏家. 全站熱搜. 玩 ... 於 judy816.pixnet.net -

#71.成美文化園|日式庭園景緻與百年古厝風華一趟人文涵養之旅

另外,這裡共有44間廂房,每間廂房都有不同主題,融合永靖在地文化特色推出六藝禮、樂、射、御、書、數為主題,以及客家人早期的食、衣、住、行、育、樂等 ... 於 travel.yam.com -

#72.彰化永靖鄉景觀設計, 割草, 鋪草皮, 樹木修剪, 庭園維護(星期一 ...

園藝景觀設計. 我們有自己的花圃, 種植各種不同的庭園花卉, 提供給不同顧客的花園種植, 請撥行動【肯杜爾園藝社】0985-131155、0985-252357 林先生 花園需要維護才會 ... 於 taichung.cut-grass.com -

#73.彰化| 成美文化園- 彷彿置身日本兼六園

成美文化園區是彰化永靖鄉秘密後花園。 IMG_8956.JPG. 也被譽為台灣版兼六園、平地版嘉明湖,為永靖地區兼具歷史人文與觀光休憩的綜合型庭園空間。 IMG_8957.JPG. 戶外有 ... 於 www.peipeipigtravel.com -

#74.中古屋彰化縣永靖鄉水尾路歐式花園別墅

彰化 縣永靖鄉水尾路歐式花園別墅位於彰化縣永靖鄉水尾路共64坪,樓層整棟/4F、798萬. 於 www.051.tw -

#75.四竹路|初夏之際,走進永靖的普羅旺斯

但很多人不知道,其實永靖出產的觀賞植物,除了會在田尾公路花園販售以外,也有外銷日本的花卉。 ... 地址:彰化縣永靖鄉永靖街67號. E-mail:[email protected]. © 2021 ... 於 512better.org.tw -

#76.魏應充談百年祖厝「成美堂」翻修落成

彰化 縣永靖鄉保留台灣傳統的農村景象,花卉、園藝、水田和三合院散布其間 ... 魏應充透露,觀摩過台中霧峰林家花園、彰化鹿港龍山寺後,魏家邀請客家 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#77.中台灣網美打卡聖地!彰化永靖熱門觀光景點 成美文化園

這裡每一棵松樹都是用心栽種的,所以都長得非常的好。除了前半部的花園之外,後半部的百年老宅也相當值得參觀。 二、成美公堂. LINE ALBUM 20211220 ... 於 rurumap.com -

#78.雲林彰化衛星定位旅遊地圖書: - 第 35 頁 - Google 圖書結果

... 花園兩旁的花草店,是近年花農跟社區結合的田尾形象商圈,光是跨越田尾與永靖兩鄉的 5 處村落,便擁有 250 家以上的花卉專區,有的專種九重葛、有的專賣蘭花、有的獨鍾水生 ... 於 books.google.com.tw -

#79.彰化縣永靖鄉農地- 工業用地、法拍土地買賣

提供彰化縣永靖鄉土地(農地、建地、工業用地、法拍土地)買賣服務,快上樂屋網一站買地、土地實價登錄、買地自建、農地出租、土地出售! 於 www.rakuya.com.tw -

#80.彰化永靖必去》成美文化園. 隱藏版落羽松大道、平地嘉明湖

寶寶溫一家出發前往中台灣,來一場美麗的園林庭院之旅,位在彰化永靖的成美文化園,將傳統紅磚三合院,結合日式庭院、落羽松大道、平地嘉明湖等景緻, ... 於 bobowin.blog -

#81.彰化永靖成美文化園

Top posts · - 欣賞美美的 #花旗木 ❤️ . · 這幾天真的有冷搭配這個景我以為我在韓國 · 春遊逛日式花園#成美文化園 #落羽松秘境 #彰化員. 於 www.instagram.com -

#82.彰化永靖古厝﹝成美文化園﹞寶寶古禮抓週好地方-小九人生第 ...

位在彰化永靖的成美文化園包括頂新國際集團魏家四兄弟的祖厝“成美公堂”和祖厝一旁新闢的園林“和要我當有錢人,自家花園才不讓閒雜人等進進出出。 彰化魏家花園. 彰化魏家 ... 於 azokilefud.zimnystadioncana.sk -

#83.2023【成美文化園區】從早拍到晚,夜間入園活動,漫遊彰化兼 ...

接著我們來到超美的花園小屋「傳習齋」,我們來的時候前方的花園綻放真的超美! ... 會讓人上癮的點心。 彰化永靖|成美文化園. 成美文化 ... 於 fupo.tw -

#84.【成美文化園附近飯店】2023 永靖熱門住宿推薦

如果您想知道這地區有哪些必看必做的景點和活動,也許可以前往田尾公路花園和田尾公路花園。 ... 彰化扇形車庫 · 鹿港天后宮 · 鹿港龍山寺 · 八卦山風景區 · 鹿港老街 · 台中 ... 於 tw.hotels.com -

#85.頂佳開發股份有限公司|徵才中

... 永靖、幸福台灣」為...。公司位於彰化縣永靖鄉。產業: ... 馥御花園酒店股份有限公司. 彰化縣田中鎮 · 庫塔有限公司. 彰化縣員林市 · 看更多公司. 於 www.104.com.tw -

#86.成美文化園- 百年古厝、落羽松秘境的優美|彰化永靖 - 好好玩

彰化永靖 的「成美文化園」,向來有台版兼六園之稱,又博得「平地嘉明湖」的美譽,一長排美麗的「落羽松大道」更成為美拍好景,充滿日式庭園恬靜舒心的氛圍,又帶著「閩 ... 於 www.welcometw.com -

#87.【彰化永靖】頂新國際集團 魏氏『成美文化園』 隱藏版花旗木

續上篇!當我們在彰化二水『源泉派出所』路段旁,拍完『日系火車與花旗木的美麗相遇』之後,繼續著我們追拍花旗木之旅,為了要拍彰化永靖『八堡二圳』 ... 於 tungbin.pixnet.net -

#88.永靖-從和德園到成美文化園 - 珍珍的窩- 痞客邦

和德園位在彰化永靖國小對面是頂新集團兄弟到大陸賣康師傅方便麵事業有成後為了感念父母早年的辛苦以父之名成立的紀念公園和德園就在頂新國際集團總部 ... 於 q19540803.pixnet.net -

#89.【彰化永靖】成美文化園:台版兼六園!門票優惠&重點附近 ...

·彰化成美文化園門票優惠 · 一般票:300元 (18歲含以上未滿65歲者),可折抵園內消費100元、另贈送100元飲品。 · 優待票:280元 (65歲以上、設籍彰化縣、13 ... 於 bobby.tw -

#90.濁水溪三百年: 歷史.社會.環境 - 第 160 頁 - Google 圖書結果

... 永靖兩鄉,面積約一百二十公頃的區域規劃為公路花園園藝特定區,形成今日的公路園藝 ... 彰化縣與全臺花卉收穫面積一覽表(1980-2010)單位:公頃地區全臺. 20.曹登輝《田尾鄉 ... 於 books.google.com.tw -

#91.彰化永靖成美文化園,融合閩客古宅與日式庭園的景點- 羅倫筆記

原來成美文化園分成兩塊,一塊是修復好的成美公堂,一塊則是和園,也就是日式花園的部份。 聽完導覽,首先進去會先從和園的部份開始逛起,走到後半部 ... 於 laurennote.com -

#92.田尾公路花園+永靖和德園

... 永靖和德園 (停車場旁漂亮的如雪園) (很有日式風). 大鏡反照自拍. 和德園就在永靖國小對面如走省道台1線肯定一定會看到它因為它就在大馬路旁 彰化永靖鄉 ... 於 sheepbaby.pixnet.net -

#93.田尾公路花園- 彰化縣

田尾公路花園位於彰化縣橫跨永靖、田尾二鄉,包括永靖鄉的港西村及田尾鄉的溪畔村、柳鳳村、打廉村、饒平村等,聯合五村規劃而成;近年來,政府為推廣國民旅遊,於是將 ... 於 www.travelking.com.tw -

#94.【彰化-永靖】餘三館+永靖故事牆+成美文化園 - Chu 的祕密花園

玩樂日期:2016/05 老頭說:我們去永靖走走吧!! 我就知到老頭愛看古蹟~ 好像沒有太多的修繕~ 又要假鬼嫁怪了~ 窗花~ 這個景點停留不到20. 於 chu660820.pixnet.net -

#95.永靖成美文化園熱門旅遊景點

田尾公路花園. 4/5(1 則評語). 田尾公路花園是田尾備受歡迎的自然空間,值得您去 ... 彰化市, 彰化縣. 承攜行旅-彰化中正館. 大墩街旅店. 3 out of 5. 臺灣大道 ... 於 www.expedia.com.tw -

#96.彰化景點》成美文化園台版兼六園與百年古厝成美公堂

成美文化園位於彰化縣永靖鄉,是個有特別規劃的日式庭園與建築,另外其中還有彰化歷史建築,百年古厝「成美公堂」,是可以來散步拍美照的庭園, ... 於 celiamrg.com -

#97.永靖共好協會蒞臨會談

雙方初步談及9/17[花園解謎]活動舉辦時,或許共好協會也可來增設一區解謎點,只要回答謎題就能兌換一份小禮物的方式,增加解謎的樂趣跟吸引力。 共好協會 ... 於 www.twlaa.org.tw -

#98.百年客家古厝成美公堂、和園唐式庭園造景 - 17旅行

... 彰化永靖 ... △大排水溝旁的花園不算寬敞,不過有多種花卉點綴,還有變紅的落羽松當 ... 於 www.17travel.tw -

#99.田尾公路花園 - 2018花在彰化

田尾公路花園開車路線資訊: 南下: 中山高接員林路段東西向快速公路,由快速道路員林交流道下高速公路後右轉,直行省道台一線經永靖即可至田尾(下交流道後約十五分)。 於 ch-flower2018.com.tw