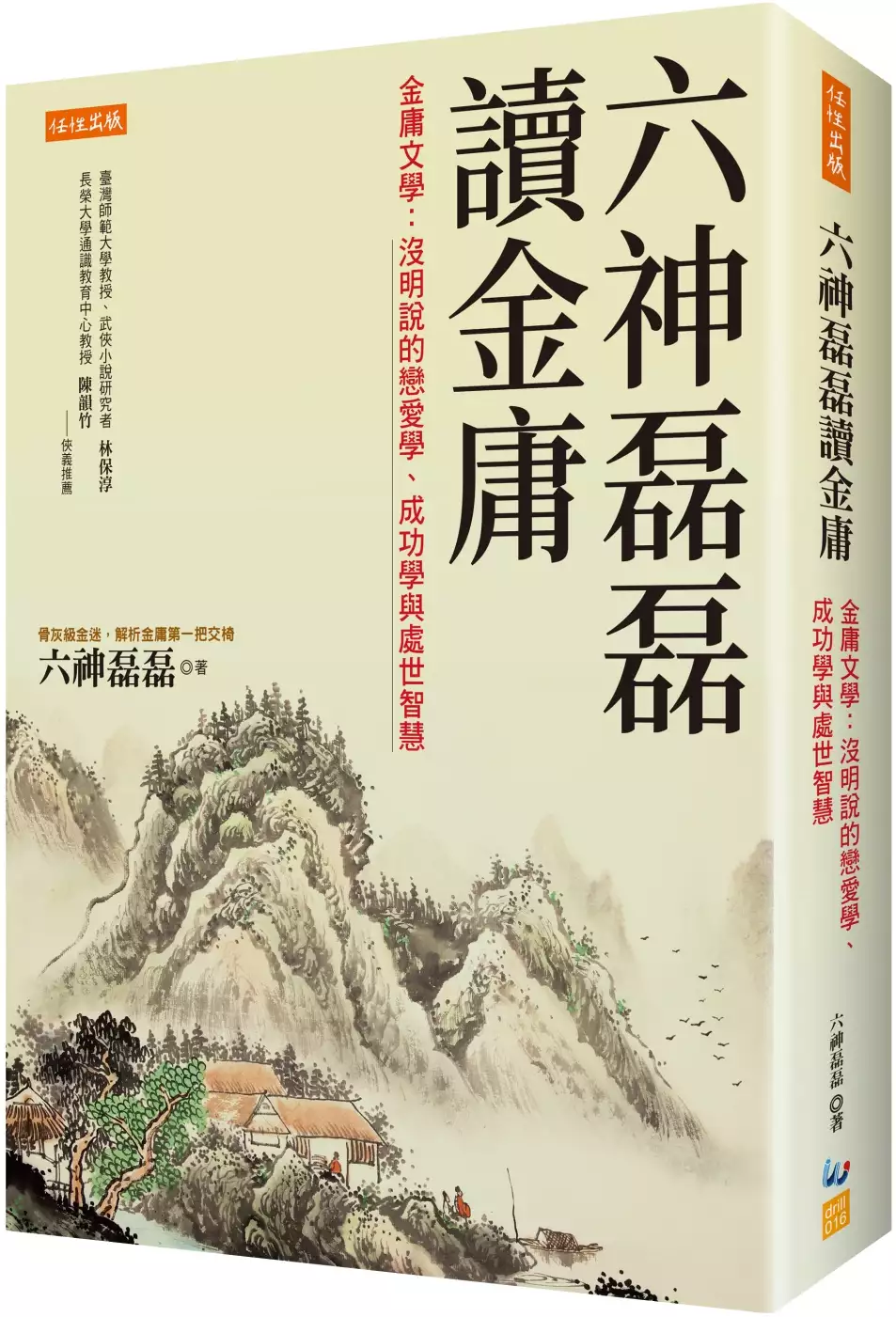

張三豐郭襄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦六神磊磊寫的 六神磊磊讀金庸:金庸文學-沒明說的戀愛學、成功學與處世智慧 和張邦煒的 兩宋王朝史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站張三豐為何會愛上郭襄?華山一遇誤終身 - YouTube也說明:

這兩本書分別來自任性出版 和鄭州大學所出版 。

銘傳大學 應用中國文學系 梁麗玲所指導 李明宗的 楊氏太極拳十三修養生功法發微 (2020),提出張三豐郭襄關鍵因素是什麼,來自於楊氏太極拳、太極十三修、道教養生。

而第二篇論文國立中山大學 中國文學系研究所 劉文強所指導 盧秀仁的 劉牧《易》學研究 (2019),提出因為有 《新注周易》、圖九洛十說、劉牧、《遺論九事》、《易數鈎隱圖》的重點而找出了 張三豐郭襄的解答。

最後網站張三丰一生四大錯錯愛一人,錯放一人,錯害一人,錯怪一人則補充:看過“射鵰三部曲”的朋友應該都知道,書中最令人感到惋惜的角色應該就是張三丰與郭襄二人了。一位是武當派創始人,一位是峨眉派創始人,但都是愛而不得 ...

六神磊磊讀金庸:金庸文學-沒明說的戀愛學、成功學與處世智慧

為了解決張三豐郭襄 的問題,作者六神磊磊 這樣論述:

◎東邪與西毒,你以為是兩個人?其實東邪代表自由,西毒是欲望,彼此互相纏繞。 ◎光明二使、四大法王、教主張無忌,全是一流經理人,但明教怎麼還是倒? ◎俠客島上的太玄經,頂尖高手都練不起來,為什麼石破天能練成?竟因他不識字。 ◎工作多年,你出現「丘處機現象」嗎?武功練到一定程度,再也發展不上去了? 六神磊磊,本名王曉磊,曾在新華社任職資深時政記者8年, 2013年開設「六神磊磊讀金庸」公眾號,文章閱讀數均超過10萬次, 被中國權威數據機構「新榜」,評選為年度最具影響力自媒體之一。 六神磊磊曾說,自己的本業就是讀金庸, 從國中第一次接觸《神鵰俠侶

》開始,加起來至少看過二、三十遍。 他說,金庸小說總共12部,但總結只有兩句話, 第一句是為國為民,俠之大者。 這話很好懂,是郭靖口裡說出來的,講的是家國。 武穆書中教誨,襄陽城頭烽煙,蝴蝶谷中烈火,屠龍刀裡遺篇, 講的都是家國。只要是人,都有家國情懷。 但只有這兩個字,還不能讓金庸小說成為一流文學。 金庸小說的第二句話,叫作:憐我世人,憂患實多。 這是《倚天屠龍記》裡明教的歌。這句話,講的是悲憫。 有悲憫情懷的,才是真正第一流的文學。 可以說,家國奠定了金庸小說的底色,悲憫決定了金庸小說的高度。 金庸憐那些底層弱者,亂世中命賤

如草,承平時亦被踐踏, 像遇上金兵被害的葉三姐,襄陽城郊被李莫愁殺死的農婦, 長台關被阿紫割舌的店小二,被蒙古兵破城的撒馬爾罕的人民。 他也憐那些逃避現實的中間派,像是《笑傲江湖》裡的曲洋、劉正風、定靜師太。 這些人對現實心灰意懶,看不到出路,只想逃避。 金庸就為他們精心編織了綠竹巷、桃花島、百花谷,作為夢想中的樂土。 但江湖哪來樂土,蝴蝶谷、梅莊、琅嬛玉洞,都毀滅或荒蕪了。 他還憐那些被扭曲了的靈魂, 有被復仇扭曲的,比如林平之。 有被愛情扭曲的,比如游坦之、阿紫、何紅藥。 有被權力扭曲了的,比如任我行、東方不敗、洪教主。 只不過金庸拒絕讓

他們做天生妖魔,他筆下更多的是一個個扭曲的原因。 儘管金庸憐世人,卻從不汙蔑和嘲弄愛情。 他嘲弄楊蓮亭,嘲弄東方不敗,卻不曾嘲弄他們的愛情。 哪怕是歐陽克、葉二娘,作惡多端,但金庸對他們的愛情也報以了溫厚。 世人讀金庸,往往沉醉在高深的武功和緊張刺激的情節中, 從無堅不摧的北冥神功、六脈神劍,到佛系的太極拳、九陽真經; 從楊過、小龍女的生死相許,到韋小寶的七個老婆都不是真心愛他; 行俠仗義不再是處世定律,愛恨情仇只剩下柴米油鹽? 那些金庸想說但沒直說的,都在六神磊磊的解讀裡。 名人推薦 臺灣師範大學教授、武俠小說研究者/林保淳

長榮大學通識教育中心教授/陳韻竹

張三豐郭襄進入發燒排行的影片

香港原創曲《春霜》

作曲:何瑩瑩 、關振宇

古箏編曲:何瑩瑩 Melody Ho

首次於大會堂演奏

鳴謝:

擊鼓:梁正傑

千金古箏表演團演奏:梁穎雅 李愷敏 吳凊瑤

鄭文妮 鄭靖鏸 鄭文雅

希望各位喜歡欣賞

《春霜》為一首取材自金庸名著《神鵰俠侶》之香港創作樂曲。樂曲主要對其中一位主角--郭襄進行人物性格刻畫。名著中郭襄對楊過暗生情愫,可惜楊過心中只有小龍女,只將郭襄看作妹妹般地愛護,令郭霜立志一生非君不嫁,連張三豐的追求也被她拒之門外,最後創立峨嵋派,逍遙自我地渡過一生。此樂曲表達了有「小東邪」之稱的郭襄可愛純潔之中卻不失豪爽,天真爛漫之中又不失聰慧,我行我素的個性。

#春霜 #古箏 #中樂 #音樂學校 #音樂教室

#方麗盈 #CindyFong

#何瑩瑩 #MelodyHo #關振宇 #ManKwan

#古箏大師 #鋼琴大師 #LawrenceChow

#大提琴家 #廖煒淦

#千金古箏表演團

#金庸 #神鵰俠侶

#楊過 #小龍女 #郭襄

楊氏太極拳十三修養生功法發微

為了解決張三豐郭襄 的問題,作者李明宗 這樣論述:

「楊氏太極拳十三修功法」又名「三丰十三修」,「楊氏太極拳十三修功法」之內容乃是將人體十三處部位,依三才之理將其歸類為天地人三部,分別為:天部之頸項、頭頂、面部、後腦及雙耳五個部分;地部之腳腕、雙膝、五體、矮步四個部分及人部之丹田、命門、拆腰、鬆胯及肩臂手四個部分。蘊含傳統太極拳十三勢要義,並效法天地人三才之易理,以彰顯人效法天地自然養生之道。 本研究試從探討道教養生學思想開始,分析自古以來道教修煉人士的養生方法,從重視「清靜」、「坐忘」、「存思」、「存神」及「守一」之精神養生方法論述及「吐納」、「服餌」、「靜功」、「動功」之形體養生方法,進而至「按摩」、「導引」及「拳術」等功法

,進而導入研究者所師承之「楊氏太極拳」。本於師承,依序論述太極拳之源流與主要發展脈絡。最後回歸本文研究重點「楊氏太極拳十三修功法發微」。本研究從介紹楊氏太極拳傳承之重要經典及哲理談起,並輔以道教養生學術典籍及研究者學藝所存之師父手稿,予以論述證明,讓「楊氏太極拳十三修功法」之意涵及實踐要點能清楚呈現,並獲得以下研究發現:(一)傳統道家養生思想始終影響並融入於太極拳理論之中。(二)道家貴生思想促使太極拳之拳理及養生思想更加完備。(三)我國傳統儒、道、醫哲理兼融並展現於太極拳拳理之中。(四)「楊氏太極拳十三修功法」為集宋以前內功功法修煉之大成。(五)「楊氏太極拳十三修功法」影響宋以後醫家文士養生思

想系統。 透過本研究之發現,期能嘉惠世人關於抒解身心緊張之方法,也期許未來同好者重視《道藏》中寶貴養生理論之整理與發揚,同時藉助科技儀器檢測,結合古訓養生功法,讓此文化寶藏更有說服力。如此透過「楊氏太極拳十三修功法發微」之研究,帶動世人易於瞭解親近養生功法理論,進而學習、發揚之。讓此功法能幫助生活在資訊科技世界中人們身心緊張之舒鬆維護,進而獲得健全身心之生活,則是研究者之大願。

兩宋王朝史

為了解決張三豐郭襄 的問題,作者張邦煒 這樣論述:

這是一部曉暢生動的王朝興亡史。作者以理性平和的格調、濃淡相宜的筆觸、豐贍翔實的內容,鋪展開兩宋320年、18個皇帝波瀾起伏之畫卷。對太祖太宗創建北宋立定規模,真宗仁宗因循守舊,英宗神宗變舊圖新,哲宗紹述熙豐,徽宗欽宗矛盾,高宗偏安東南,孝宗壯志未酬,及南宋後期政治日趨昏暗至亡國等兩宋歷史諸多大事件和重要人物作出頗為客觀、中肯的評價,深入淺出,是一部雅俗共賞的宋朝歷史讀本。 張邦煒 四川師範大學歷史文化與旅遊學院教授(2008年榮休)。 上編 北宋 第一章 太祖創建北宋 第一節 陳橋兵變 004 一 將門之子 004 二 黃袍加身 007 三 走馬換

將 010 第二節 南征北伐 013 一 南北戰略 013 二 用兵南方 015 三 以善代暴 017 四 防禦契丹 討伐北漢 019 第三節 文武並重 022 一 強幹弱枝 重內輕外 022 二 抑相權 防外戚 026 三 注重文治 029 四 加強武備 030 第二章 太宗完成統一 第一節 即位前後 036 一 太宗繼位 036 二 燭影之疑與金匱之盟 038 三 武功之死與涪陵之禍 041 四 賦以重祿 044 第二節 天下一家 046 一 攻滅北漢 046 二 北伐燕雲 一敗再敗 047 三 守內虛外 050 四 一身二疾 051 第三節 重文輕武 054 一 壓抑武將 054 二

文臣當政 058 三 路的建立與官職差遣 063 四 川峽事變與張詠治蜀 068 第三章 真宗因循守成 第一節 真宗繼位 074 一 元佐之廢與王李之謀 074 二 墨守舊規 076 三 小改小革 079 第二節 澶淵之盟 082 一 遼軍南下 082 二 澶淵結盟 086 三 東封西祀 089 第四章 仁宗難返積弊 第一節 劉後垂簾 094 一 劉後得子 094 二 寇准罷相與丁謂專權 096 三 劉後臨朝 101 四 政爭延誤改革 105 第二節 仁宗親政 110 一 郭後之廢與台省相爭 110 二 宋夏和戰與慶曆增幣 114 三 慶曆新政與奏邸之獄 120 四 王則兵變與狄青冤死 1

27 五 改革呼聲再度高漲 130 第五章 英宗、神宗變舊圖新 第一節 英宗入嗣 136 一 曹後聽政 136 二 宋夏之戰與濮議之爭 139 第二節 熙寧變法 143 一 王安石拜相 143 二 推行新法 146 三 新舊黨爭 152 四 新法有利有弊 161 第三節 元豐改制 166 一 元豐之政多異于熙寧 166 二 改革官制 168 三 整頓軍隊 171 四 熙河開邊與靈州戰役 173 第六章 哲宗紹複熙寧 第一節 元祐更化 178 一 哲宗登基 178 二 高後垂簾 179 三 黨爭加劇 185 第二節 紹聖紹述 191 一 高後人亡 191 二 宋夏言和 195 三 新黨當政

197 第七章 徽宗、欽宗被俘 第一節 蔡京專權 204 一 向太后垂簾與建中之政 204 二 蔡京迫害異己 207 三 豐亨豫大 210 四 崇尚道教 216 五 方臘、宋江揭竿而起 219 第二節 金軍南下 225 一 宋夏再戰 225 二 宋金通好 228 三 童貫伐燕 231 四 徽宗退位 236 第三節 北宋 239 一 欽宗繼位 239 二 李綱退金軍 241 三 開封失陷 246 四 二帝被虜 251 下編 南宋 第一章 高宗偏安東南 第一節 宋室南遷 258 一 趙構稱帝 258 二 李綱輔政 263 三 高宗東幸 266 四 黃汪之罪與苗劉之變 269 五 兀術南下 2

75 六 劉豫稱帝 281 第二節 定都臨安 287 一 建立制度 287 二 武將崛起 289 三 剿撫並用 295 四 鐘相、楊麼遇害 297 第三節 紹興和議 301 一 劉豫被廢 301 二 秦檜拜相 304 三 兀術毀約 309 四 嶽飛北伐 313 五 嶽飛之死與紹興和議 318 六 秦檜專權 324 第二章 孝宗壯志未酬 第一節 壬午內禪 334 一 高宗退位 334 二 孝宗繼位 342 三 孝宗有所作為 346 第二節 隆興和議 352 一 張浚北伐與符離敗北 352 二 和議達成 356 第三章 光宗、甯宗政治日昏 第一節 紹熙之政 362 一 己酉傳位與紹熙初政 36

2 二 李後驕橫 366 三 吳後垂簾 368 第二節 開禧北伐 373 一 甯宗初政與趙汝愚罷相 373 二 韓侂胄用事 377 三 慶元黨禁與開禧北伐 381 四 吳曦之叛與安丙矯詔 386 五 玉津園之變與史彌遠擅權 389 六 嘉定和議與山東忠義 396 第四章 理宗國勢將亡 第一節 聯蒙滅金 406 一 理宗之立與霅川之變 406 二 三兇橫行與聯蒙滅金 409 三 揭竿而起 414 第二節 理宗親政 417 一 端平更化與三京之複 417 二 孟珙抗蒙與餘玠守蜀 422 三 閻馬丁當 428 四 蒙哥南征與鄂州之戰 432 五 劉整降蒙與公田之置 435 六 郝經之留與李璮之亂

440 第五章 度宗、恭帝 第一節 賈似道專權 444 一 度宗不理朝政 444 二 襄樊失守 450 三 咽喉被塞 454 第二節 元朝滅南宋 457 一 恭帝之立與魯港之敗 457 二 恭帝被俘 461 三 端宗之立與各地抗元 466 四 空坑之戰與厓山之役 470 附錄一 兩宋大事年表 476 附錄二 兩宋帝王世系表 485 再版後記 486

劉牧《易》學研究

為了解決張三豐郭襄 的問題,作者盧秀仁 這樣論述:

北宋.吳祕於慶曆初(1041)獻劉牧《易》學相關著作於朝,致宋代學者對其《新注周易》解《易》之法,衍生諸多批判。是以本研究審酌篇幅,則從蒐羅249則《新注周易》佚文中,各依上、下《經》,摘掇38條釋例進行分析與探索,儼然發現其注《易》之法,皆以「十翼」之〈繫辭〉、〈說卦〉、〈彖〉、〈象〉、〈文言〉、〈序卦〉義旨為基,兼采以卦解卦、以爻釋爻,偶協漢儒、唐《易》之論,並摭《尚書》、《詩經》、《禮記》、《大戴禮記》、《春秋》、《左傳》、《穀梁傳》、《論語》、《史記》、《漢書》、《晉書》、《孔子家語》、《揚子法言》、《黃帝內經》、《京氏易傳》、《文子》、《呂氏春秋》、《淮南鴻烈解》、《易緯乾坤鑿度》

、《易緯乾鑿度》、《尚書考靈曜》、《春秋元命苞》、「孟喜十二月卦」諸文獻,分別綜合融會,若此形成以「史事」、「天文地理」及「經傳」詮註《易》旨之特性,內容純然以儒理要義為核心,全然契合人事訓解之規範,未有絲毫象數之穿鑿,更無任何沿蹈抄襲之痕跡,洵然依循孔聖夫子之理,不類北宋眾儒諸訾議,確然可證劉牧,不啻居於宋初義理《易》學之肇端,占有宋代史事解《易》之承先啟後席位,更且有功於宋初儒學勃興之發軔。洎北宋.李淑《書目》,記錄《易數鈎隱圖》一卷以降,歷來即存一卷、二卷、三卷之說者;迄南宋.晁公武載記《遺論九事》之并入始,各家輯錄,均將《遺論九事》,視如劉牧之作;四庫館臣猶然因循,合聚彙編而成今日傳本

,致使兩者詮釋、圖示混雜為一;且《易數鈎隱圖》之圖數,歷代尚有四十八、五十五、六十四圖之論,眾說紛紜,莫知孰是,令人無以為適。況《遺論九事》「陰陽律呂」,未見有人提出任何卓識,若然本研究為求釐正《遺論九事》與《易數鈎隱圖》錯綜之糾葛,還原確切之圖數,故采按圖分析、比較,檢覈、參校之方式,進行審究、洄泝,以尋玩彼此思想之根由與異同,從而確立劉牧「象數《易》學」,獨特創見之學術依仗。審驗得知《易數鈎隱圖》凡有七圖之數重複,晁公武所稱三卷,四十八圖,殆指五十五圖扣除七數之餘,其時總數,猶如今本五十五,無有差異。且證李淑《書目》載記《易數鈎隱圖》一卷始,迄今三卷之諸般變異,洵然總圖之數並無增減。尚且《

遺論九事》及歐陽修序文之并入,當在李淑《書目》之後,至遲應在李衡增刪《周易義海》之時。且《遺論九事》全書咸非劉牧所著,更不知作者為何。劉牧河、洛之說,不源於北宋.陳摶、范諤昌一脈,師承終將成謎。「河圖」先天、「洛書」後天本為劉牧首創,圖書宗派定位必須修正,若此綜括省覽劉牧思想,已然匯集義理、史事、科學、象數,兼容並蓄之《易學》涵養,誠然不失一代巨儒之格局與風範。

張三豐郭襄的網路口碑排行榜

-

#1.Re: [討教] 張三豐郭襄無色禪師,哪個掌握最多九陽- 看板JinYong

然後初版有說到少林九陽功在少林是一線單傳,但這段二版刪掉了初版倚天屠龍記第二十九回蝶谷醫仙 原來當年覺遠大師荒郊傳經,張三丰演之為武當九陽功、郭襄演之為峨嵋 ... 於 www.pttweb.cc -

#2.張三豐拒絕瞭郭襄的好意,錯過瞭一段愛情,卻開創瞭武林新時代

郭襄 送給他的禮物,張三豐珍而重之地揣在懷裡,保存瞭100年,想想都讓人唏噓。因為這份熾烈的感情,武當七俠對峨眉派一直保持著應有的尊重——. 於 trolleygame.com -

#4.張三丰一生四大錯錯愛一人,錯放一人,錯害一人,錯怪一人

看過“射鵰三部曲”的朋友應該都知道,書中最令人感到惋惜的角色應該就是張三丰與郭襄二人了。一位是武當派創始人,一位是峨眉派創始人,但都是愛而不得 ... 於 denruo.com -

#5.张三丰为何终身未娶?专家:7徒弟名字连起来就懂 - 瓜媒体

不得不说,自古桃花艳史最让人为之心动,在《神鵰侠侣》中,可以看到峨眉派的祖师郭襄和张三丰有过一段相处的时间,那时候郭襄比他大3岁,他们初相识 ... 於 gua.media -

#6.郭襄- 维基百科,自由的百科全书

郭襄 ,是金庸小説《神鵰俠侶》和《倚天屠龍記》中的人物。為金庸小説武功最絕頂的高手之一。為郭靖丶黃蓉的次女,黃藥師的外孫女,郭芙的妹妹,郭破虜的二姊,耶律齊的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#7.張三丰暗戀郭襄百年才放下,可郭襄心中卻只有16歲那年風陵渡口

大家好,我是小離,今天主要跟大家講的就是張三丰與郭襄之間存在的感情糾葛,其實電視劇中把倆人的情節過於簡化了。 張三丰第一次出場是在《神鵰俠侶》結尾的時候, ... 於 ppfocus.com -

#8.張三豐為何執意不娶打一輩子光棍?金庸:把七個徒弟名字連 ...

郭襄 在「神雕」中是個年輕小女子,其實到了「倚天」中也成了老太太啦。而「神雕」中的張三豐也是個小夥子,只是大家尚未注意罷了。 張三豐年輕時候,一次 ... 於 coolsaid.com -

#9.張三丰為何終身不娶?把他七個徒弟名字連起來讀,你就明白了

郭襄 過世後,對於峨眉派,他也儘量看護。也正因為如此,他才會讓六弟子殷梨亭與紀曉芙定下婚約。 而在小說《倚天屠龍記》中 ... 於 twgreatdaily.com -

#10.張三丰為何終身不娶?金庸暗藏玄機7弟子名曝深情愛慕

事實上,金庸早在字裡行間內,透露出原因。 ID-3072985. △張三丰愛慕郭襄卻從未說出口。(圖/翻攝自百度百科). 本在少林寺修行 ... 於 www.setn.com -

#11.金庸《倚天》《神雕》最神秘部分郭襄的沉浮一生

張三丰一生放蕩不羈,履歷險奇,楊過和小龍女的飄忽婉轉行蹤不定,倚天屠龍的輾轉流傳等等。 當然,在這缺失的八十年里,分量最重的就是,郭襄的一生沉浮 ... 於 www.epochtimes.com -

#12.倚天屠龍記中,陽頂天、張三豐與郭襄這段三角戀情改變了武林 ...

在《倚天屠龍記》中,大家都知道郭襄曾經暗戀神雕大俠好幾年,曾經一度情不能自禁,於是千裡迢迢,天涯海角尋找到楊過,但是茫茫人海,或許楊過與郭襄 ... 於 11beautifulfitness.com -

#13.張三豐和郭襄 - NLDGE

張三豐 和郭襄. 那已經是一百年前的事了。” 出自舊版《倚天屠龍記•萬縷柔絲》 郭襄一見楊過誤終身,張三豐,但是從金庸小說的角度看,直到最后才出場了一個楊過的朋友, ... 於 www.machamexco.co -

#14.听说郭襄只活了50来岁,张三丰为什么却能超过110岁?

郭襄 为什么早死,张三丰却活了一百多岁?原因看着心疼啊! 郭襄机遇不凡,有着黄蓉强大基因,凭着半本九阳真经,也能纵横天下了 ... 於 wukong.toutiao.com -

#15.张三丰到底多爱郭襄?武当这条奇葩门规就是答案 - 搜狗

一见郭襄误终生,张三丰到底多爱郭襄? ... 《神雕侠侣》这部作品主题是“爱情”,因此难免也会出现几位喝了爱情这杯毒酒的人,郭襄就是其中一个。 於 sa.sogou.com -

#16.重生之我為書狂_第六百四五章:張三豐對郭襄的感情

是中這樣寫的[兩人上了少室山,將青驢系在樹下,舍騎步行,張三豐舊地重游,憶起八十余年之前,師父覺遠大師挑了一對鐵水桶,帶同郭襄和自己逃下少林,此時前塵,豈止隔世 ... 於 www.06ak.com -

#17.[閒聊] 張三丰有喜歡郭襄嗎? - 看板C_Chat - 批踢踢實業坊

最近才看到倚天第一本, 好像有大概提到郭襄建峨眉派,以及張三丰年輕時的故事, 因為我自己有看完神鵰,所以大概知道張三丰和郭襄有一面之緣, ... 於 www.ptt.cc -

#18.張三豐郭襄同人小說

本資訊是關於金庸有沒有專門寫過張三豐小說,金庸小說哪部寫張三豐和郭襄和楊過,主角是張無忌、張三豐、只要是金庸大神的同人小說就可以!,覺遠郭襄 ... 於 www.fhxsg.com -

#19.郭襄跟同期的張三豐對打,誰更勝一籌?滅絕師太給出答案

金庸小說的射雕三部曲中,前兩部兩個時間較短,人物、故事情節,以及武功的傳承聯系較多,到瞭第三部《倚天屠龍記》的時候,因為與之前兩部相隔很多年 ... 於 fortunedivination.com -

#20.神雕:他武功吊打張三豐,遠勝郭襄,憑一己之力振興少林

在《神雕俠侶》中,郭靖、楊過都是武林成名的大佬,郭靖早在《射雕英雄傳》時期便已獨步武林,加上洪七公、黃藥師為他站臺,江湖武林一哥的地位, ... 於 dogknowledgelibrary.com -

#21.少年張三豐郭襄 - Simpleue

郭襄 與張三豐兩個人是非常凄美悲情的戀人關系。 需要結合《神雕俠侶》和《倚天屠龍記》才能理清楚。郭襄(郭靖的小女兒)16歲在風陵渡第一次遇到34歲的楊過,楊過用漫天煙花 ... 於 www.simpleue.co -

#22.【攻略】七月份來襲俠客「張三豐」 俠客張三豐評價三豐體系 ...

台服七月份即將來襲俠客「張三豐」 俠客張三豐評價三豐體系配法介紹秘笈 ... (目前陣容趙敏,張無忌,周伯通,周芷若,天竺僧,小昭,跟四火郭襄)). 於 forum.gamer.com.tw -

#23.張三豐郭襄有什麼關係 - SFNEWS

郭襄 和張三豐有什麼關係郭襄和張三豐兩人同為武林至尊,同是開山鼻祖,這樣兩個為人敬仰的宗師,其實還是有很深淵源的。 新射鵰俠侶郭襄劇照當年,郭襄還是個少女,在 ... 於 www.sfnewsst.co -

#24.第二十三章張三豐:郭襄還沒出生?正好,老道的童養媳有了!

武當山上,張三豐正在和弟子們說話,突然一怔,而後大喜。 霧草,老道又要見到郭襄女俠了? 局長,等我,老道來了。 刷的一聲,張三豐消失了。 於 big5.quanwenyuedu.io -

#25.倚天屠龍記中,陽頂天、張三豐與郭襄這段三角戀情改變瞭武林 ...

在《倚天屠龍記》中,大傢都知道郭襄曾經暗戀神雕大俠好幾年,曾經一度情不能自禁,於是千裡迢迢,天涯海角尋找到楊過,但是茫茫人海,或許楊過與郭襄 ... 於 zhugenumerology.com -

#26.江湖观察使说金庸4:为什么郭襄与张三丰不可能在一起

《倚天屠龙记》里,俞莲舟告诉殷素素,张三丰与郭襄在少室山下分手之后没再见过面。 此后,张三丰与郭襄分别创建了武林中的两大门派武当派与峨眉派,都 ... 於 www.360doc.com -

#27.郭襄怎么死的?郭襄死时是多少岁_名人事迹简介 - 字典

首先,郭襄比张三丰大3岁左右,于是灭绝师太出场的时候,张三丰大约105岁(张翠山死的时候张三丰100岁,这时候刚好是纪晓芙被杨逍强奸的时间,后来张三丰给张无忌治病2 ... 於 www.hao86.com -

#28.郭襄張三豐郭襄那麼聰明,為什麼看不上張三豐? - Duph

郭襄 那麼聰明,為什麼看不上張三豐?古梁鏞:天下風雲出我輩,虎嘯龍吟上九霄!在金庸武俠小說「射鵰三部曲」中,郭襄和張三豐真人的一段情緣讓人唏噓 ... 於 www.duhpba.co -

#29.《倚天屠龍記》中,既然張三丰喜歡郭襄,為何不上峨眉呢?

郭襄 因為暗戀楊過,獨闖江湖尋找楊過,結果遇到瀟湘子和尹克西搶奪楞伽經,少林覺遠大師帶著徒弟張君寶追蹤到華山,因此遇到郭襄。13歲的張君寶和16歲 ... 於 www.getit01.com -

#30.郭襄:金庸小說《神鵰俠侶》三十三回後主角 - 中文百科知識

郭襄. 郭襄. 金庸小說《神鵰俠侶》三十三回後主角、《倚天屠龍記》前二回人物。郭靖與黃蓉次女,名出於鎮守 ... 敬慕郭襄之人:張君寶(張三豐)、何足道(崑崙三聖). 於 www.easyatm.com.tw -

#31.何足道遭張三丰羞辱,被郭襄誤終身,後來自毀誓言 - 歷史文化

何足道遭張三丰羞辱,被郭襄誤終身,後來自毀誓言介紹:在神鵰末期,華山之巔,楊過、郭靖等新五絕的歸位,宣告了一個時代的終結。 於 www.fqsjw.com -

#32.張三豐為什麼「終生不娶」?原來金庸早有伏筆把「武當七俠的 ...

張三豐 ,是道教非常具有代表性的人物,也是金老筆下武功最高的, ... 張三豐苦苦追求我們的郭襄女俠,無論他如何地用心,卻還是得不到郭襄的心。 於 news.kokyzone.com -

#33.倚天中,曾追求過郭襄的三大高手,一個被張三豐吊打 - 無量子 ...

在《倚天屠龍記》中,峨眉派創始人郭襄,曾經因為愛的神雕大俠楊過愛得死去活來 ... 其中第一個追求郭襄人,大家都知道,那就是江湖武林名宿張三豐。 於 quantumlifefengshui.com -

#34.張三豐,郭襄兩個人對心儀之人的思念都表現在自己弟子的名字上

在金庸武俠劇中,許多人與自己喜歡的人最終都不能走到一起。最有名的就是那些一見楊過誤終身的女子,如陸無雙,程英,公孫綠萼,還有郭襄。郭靖的女兒,郭襄, ... 於 765news.com -

#35.張三丰不為人知的秘密,直到他看了郭襄遺書之後…… - 幫趣

大家都知道在舊版《倚天屠龍記》中有這麼一句話:張三丰瞧著郭襄的遺書,眼前似乎又看到了那個明慧瀟洒的少女,可是,那是一百年前的事了。 於 bangqu.com -

#36.[閒聊] 張三丰有喜歡郭襄嗎? - c_chat | PTT動漫區

最近才看到倚天第一本, 好像有大概提到郭襄建峨眉派,以及張三丰年輕時的故事, 因為我自己有看完神鵰,所以大概知道張三丰和郭襄有一面之緣, 然後 ... 於 pttcomic.com -

#37.【腦洞系列】張三豐是小龍女與尹志平的兒子,從名字即可看出 ...

在《倚天屠龍記》中,俠之大者、為國為民的郭襄在尋找楊過未果的情況下,最終看破紅塵,從此選擇與青燈古佛為伴,此後千山暮雪,萬里層雲,淒風苦雨, ... 於 www.bestpets97.com -

#38.张三丰到底有多爱郭襄?看看武当七侠的名字就知道了_杨过

在神雕侠侣中,只要和杨过有过接触的单身女子,大多都是一见杨过误终生。 当初,年仅二十岁的郭襄途经少林,张三丰作为一个不知情为何物的小和尚, ... 於 www.sohu.com -

#39.《倚天屠龍記》張三豐七徒的名字都有何寓意?原來和郭襄有關系

峨眉派的創始人是郭靖之女郭襄,之前一直在尋找楊過未果,等襄陽被蒙古人攻破 ... 因此我們可以看出郭襄和張三豐是在少林寺一起相處過,最後因為變故 ... 於 www.xuehua.tw -

#40.倚天中,張三豐與陽頂天為瞭郭襄大打出手,結果三人都是遺憾 ...

在《倚天屠龍記》中,張三豐與郭襄的故事在武林之中廣為流傳,當年郭襄來到少林寺,向少林寺無色禪師打聽神雕大俠楊過的下落,結果遇到瞭覺遠大師和 ... 於 fengshui8word.com -

#41.轉貼一篇超勁爆文章,關於金庸的射鵰三部曲新解.......

張三豐 (張君寶)在神雕最後的時候,和郭襄一起學到了九陽真經。張三豐創辦了武當派。這在射雕三部曲中,是個沒法忽略的歷史大事!可是張三豐的父母是誰 ... 於 fhk83188.blogspot.com -

#42.《倚天屠龍記》小說,郭襄有喜歡過張君寶(張三丰)嗎? - 劇多

但不得不說,張三丰,那是特別喜歡郭襄,喜歡到骨子裡,哪怕是郭襄的後代門人弟子,到武當山挑釁,特別是滅絕師太如此作為,他都忍了,甚至逼死了他最 ... 於 www.juduo.cc -

#43.在倚天屠龍記中,張翠山是張三豐和郭襄的私生子,這是真的嗎?

也許是同情張三豐一生暗戀郭襄,想為張三豐找到點平衡感才腦洞大開的吧。二人若相愛,光明正大結合就是了,想來眾人都是歡喜的很,況且二人都是光明磊落之人。 於 www.xoer.cc -

#44.張三豐到底多愛郭襄?他一百一十歲時說的一句話,讓人潸然淚下

《神雕俠侶》結尾,楊過、黃蓉一行人下華山時,遇到了追蹤尹克西尋書的覺遠、張三豐師徒,此時的張三豐還叫「張君寶」,是少林寺藏經閣掃灑曬書的小廝。 於 funworld8.com -

#45.张三丰有多爱郭襄?他一百一十岁时说的一句话,让人潸然泪下

《神雕侠侣》结尾,杨过、黄蓉一行人下华山时,遇到了追踪尹克西寻书的觉远、张三丰师徒,此时的张三丰还叫“张君宝”,是少林寺藏经阁扫洒晒书的小厮。杨过 ... 於 www.163.com -

#46.Re: [討教] 倚天屠龍記本來是要寫郭襄和張三丰嗎? - PTT Web

Re:[討教]倚天屠龍記本來是要寫郭襄和張三丰嗎?@jinyong,共有2則留言,2人參與討論,2推0噓0→, 讓我想到以前還是白目國中生時看完倚天屠龍記後空虛 ... 於 pttweb.tw -

#47.【腦洞系列】倚天屠龍記——郭襄與張三豐:一見楊過誤終身

3 「張三豐瞧著郭襄的遺書,眼中忽然出現那個聰穎明慧的少女,那已經是一百年前的事了。」 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 於 www.babykelai.com -

#49.[問卦] 張三豐是處男是不是楊過害的? | Gossiping 看板 - My PTT

我看射鵰三部曲的時候,覺得很明顯郭襄就是在暗戀楊過大葛葛,然後張三豐嗯…當時還叫做張君寶,很明顯偷偷在暗戀小郭襄, 然後郭襄得不到楊過,創峨嵋派終身不嫁張君寶 ... 於 myptt.cc -

#50.《知識問答》張三豐對郭襄的感情是怎樣的? - 男女生活趣

1 為什麼同樣是內力傳送,張三豐可以源源不斷輸送內力給小張無忌續命,不戒和尚輸給令狐沖的內力卻成了禍害? 2 嫖客和同一個妓女維持了一年的關係一個月 ... 於 tangrenfitness.com -

#51.倚天屠龍記少年張三豐與郭襄力救覺遠大師, 大師傳授九陽…

倚天屠龍記少年張三豐與郭襄力救覺遠大師, 大師傳授九陽神功是在優酷播出的電視劇 ... 22/4/2016 · 然后我去查了一下,神雕結局的時候郭襄遇到張三豐,給了他鐵鑄羅漢 ... 於 www.tochkaag.co -

#52.《倚天屠龍記》中張三豐對郭襄的愛情:我愛你,你不需要知道

而後在郭襄上少林寺之時,張君寶再次遇到了少女,郭襄因為誤會而與無色禪師交手,事後離別之際將鐵鑄羅漢贈予了張君寶,也牽動了張君寶的心. 於 xynews.info -

#53.倚天中,郭襄如果不死,她能打贏張無忌嗎? - 歷史文庫

神鵰後,金庸沒有講述郭襄的故事,但是郭襄卻在武學上成為一代宗師。只可惜,郭襄沒辦法像張三豐那般,活成百歲老人,終究在倚天江湖開始的時候,她還是 ... 於 www.cnhistorybooks.com -

#54.張三丰為何一生未娶?你將他7位高徒名字連起來讀 - 日間新聞

在小說《倚天屠龍記》裡,郭襄在探訪楊過未果後,在下山途中偶遇張三丰,正是這個女人此後讓張三丰夢迴縈繞著了一生。1262年在少林,郭襄和張三丰相處 ... 於 www.daytime.cool -

#55.张三丰(金庸武侠小说《神雕侠侣》与《倚天屠龙记》中的人物)

张君宝与郭襄、无色分手后,流落到武当山,看到了一对发奋图强的夫妇,心有所悟,决意自立门户,便在武当山专心修身养性,自号“三丰”,开创了武当派,一生行侠仗义,加之 ... 於 baike.baidu.com -

#56.张翠山是张三丰和郭襄的私生子吗?张翠山究竟是什么人?

张翠山,金庸武侠小说《倚天屠龙记》第一卷的男主人公,悲剧式人物,是张三丰最得意的徒儿。 武当派第二代弟子,在武当七侠 ... 於 www.52shijing.com -

#58.郭襄和張三豐都是同代人,為何一個長壽 - PTT新聞

在金庸小說《倚天屠龍記》的開頭,覺遠大師圓寂前,郭襄與張三豐一同聽覺遠背誦《九陰真經》。那一年,郭襄19歲,張三豐15歲,後來二人分別創立了峨眉 ... 於 pttnews.cc -

#59.张三丰为什么没有去找过郭襄? - 知乎

如题张三丰肯定知道郭襄在峨眉山啊为什么一直都没有再见面呢? 难道是两人都出了家所以不能去见她?过… 於 www.zhihu.com -

#60.《漲知識》郭襄那麼聰明,為什麼看不上張三豐? - 5399手遊推薦

少林寺中,郭襄再度和張君寶重逢,隻是張君寶因為用出了郭襄送他的鐵羅漢中悟出的羅漢拳法解了少林危機後,被火工頭陀一事弄得草木皆兵的少林懷疑張君寶偷 ... 於 5399game.com -

#61.[閒聊] 張君寶與郭襄- ACG板- Disp BBS

十六歲的郭襄初遇楊過,那個大哥哥在她的誕辰於襄陽城綻放的煙花, ... 郭襄此後浪跡江湖, ... 在小說內,張三豐對郭襄的這段感情是隱晦的描寫, 於 disp.cc -

#62.郭襄結局如何?她死于深山,留下一份遺書,張三豐見後心碎

《倚天屠龍記》開頭,金庸先生刻意描寫了郭襄、張三豐少年時期的一段經歷,兩人在少林寺闖下大禍,有了感情基礎,此後金老先生只需筆鋒一轉,在後面的 ... 於 ttoocome.com -

#63.郭襄不僅有倚天劍,她還有一神器威力無比,連張三豐都不是對手

郭襄 本來就武功高強,在加上有這把兵器,在江湖上也難遇對手,隻可惜郭襄還是一個女兒身,對比張三豐還差點,為瞭能夠更加提高自己的實力,她在兵器方面 ... 於 oldlin8word.com -

#64.張三丰是因為暗戀郭襄不成出家的嗎? - 武俠 - 英雄故事

要說郭襄暗戀楊過,這應該不會有什麼人抗議。可是我想武當派開山祖師張三丰,峨嵋派開山祖師郭襄,這兩個是延續《神鵰》到《倚天》的關鍵人物, ... 於 www.herostory.tw -

#65.张三丰郭襄 - WFG

郭襄张三丰 制冷主機采用三臺進口半封閉螺桿壓縮機,帶經濟器運行;相互獨立,互不干涉; ... 《倚天》的开篇这样写道,红颜少女是郭襄,少年弟子便是张三丰。 於 www.striveconfrnce.co -

#66.《倚天屠龍記》:當世無敵張三丰,面對郭襄,卻輸得一敗塗地

關於張三丰,筆者在第一次看《倚天屠龍記》的時候曾一度以為他是主角。 畢竟金庸先生這種事沒少幹,比如《笑傲江湖》開篇就是經歷滅門慘案的落魄少爺 ... 於 www.gushiciku.cn -

#68.《倚天屠龍記》中,張翠山有沒有可能是張三豐與郭襄的私生子?

在《倚天屠龍記》中,張翠山是張三豐的第五個弟子,他悟性最高,深得張三豐的喜愛。在江湖中有“銀鉤鐵劃”的美譽,是武當七俠中唯一一個有外號的人。 於 talkhistory.cn -

#69.郭襄一生最滿意的弟子,後期稱霸整個江湖,連張無忌都得認輸!

看見金庸武俠小說的可能對郭襄這個名字並不陌生,其是郭靖與黃蓉的女兒, ... 而張三豐對於郭襄的感情,也正如郭襄對楊過一般,一直在等待。 於 everydaygoodmovie.com -

#70.[問卦] 張三豐跟郭襄有何交情??? gn01982027 PTT批踢踢 ...

[問卦] 張三豐跟郭襄有何交情??? 作者: gn01982027 (夢露是個好樂團) 2021-11-16 21:15:47. 我們都知道郭襄創了峨嵋派剛剛張三豐賞了滅絕幾個巴掌後說要不是他跟 ... 於 www.ucptt.com -

#71.郭襄与张三丰是什么关系揭秘 - 作品人物网

在金庸小说中张三丰只见过两次郭襄,但是他喜欢郭襄,可是郭襄喜欢杨过。郭襄的一生,是神雕一书的终结,也是倚天一书的开始。 张三丰暗恋郭襄。 张三丰与 ... 於 www.vrrw.net -

#72.张三丰到底有多喜欢郭襄你把武当七侠的名字连起来就明白了

为何说二人的情感线延伸到了《倚天屠龙记》这一书当中,因为郭襄在痴情无望之后,出家建立了峨眉派,而与之建交的武当派就是张君宝所建。这时张三丰的座下 ... 於 www.360kuai.com -

#73.张三丰到底多思念郭襄?金庸:看看武当七侠的名字

而张三丰创立武当后,对这份爱的思念也表达在武当七侠就是张三丰的七个弟子身上,张三丰给七个弟子取的名字是:远桥,莲舟,岱岩,松溪,翠山,黎亭,声谷 ... 於 k.sina.cn -

#74.郭襄的徒弟易天忠武功不輸張三豐未能讓風鈴大師復興漢朝

《倚天屠龍記》,張三豐和郭襄的愛情故事讓人落淚。畢竟,這兩個人是郎才女貌,可以說是天作之合。而且,張三豐曾經對郭襄發起過猛烈的愛情攻勢, ... 於 510gamess.com -

#75.憑什麼說張三豐“一見郭襄定終身”?【不敗傳說】 - 蘋果健康咬 ...

郭襄 張君寶- 郭襄,是金庸小説《神鵰俠侶》和《倚天屠龍記》中的人物。為金庸小說中峨眉派的開創者。郭襄眉目....《倚天屠龙记》有关于郭襄的故事在郭襄与张君宝分道 ... 於 1applehealth.com -

#76.張三豐郭襄 - Delcat

張三豐 瞧著郭襄的遺書,眼前似乎又看到了那個明慧瀟灑的少女,可是, 那是一百年前的事了讀來真的讓人唏噓不已。大概每個人都有相似的經歷吧,這樣一種美好的情愫。 於 www.delhdcat.co -

#77.张三丰和郭襄:郭襄放不下神雕侠,张君宝也始终在等着她 - 简书

花开花落,花落花开。少年弟子江湖老,红颜少女的鬓边终于也见到了白发。 《倚天》的开篇这样写道,红颜少女是郭襄,少年弟子便是张三丰。 於 www.jianshu.com -

#78.[閒聊] 張三丰有喜歡上郭襄過嗎?

[閒聊] 張三丰有喜歡上郭襄過嗎? 看板, c_chat. 作者, yiwangneko. 時間, 2018年03月15日. 於 ptthito.com -

#79.峨眉宗師郭襄,真的打得過張三豐嗎?原文一個細節,早已給出 ...

一、江湖第一人. 金庸曾經說過,張三豐是他筆下武功最強之人。 然而在倚天屠龍記中,張三豐的表現卻撐不起金庸的美譽,首先是遭到玄冥二老的暗算,沒 ... 於 77workpeople.com -

#80.倚天屠龍記一再翻拍,郭襄和張三豐為何顯得無足輕重?

而在電視劇中則更為“過分”,因為,除了86版的倚天,其餘版本的倚天屠龍記更是將郭襄出場、張三豐師徒與郭襄從少林寺出逃等情節都删除。因為,郭襄和張三豐二人分別代表 ... 於 www.laoziliao.net -

#81.神雕:武功蓋過張三豐遠勝郭襄獨力振興少林 - 托瑞斯星座塔羅牌 ...

神雕:武功蓋過張三豐遠勝郭襄獨力振興少林 ... 《神雕俠侶》年,郭靖和楊過都是武林中成名的大佬。早在《射雕英雄傳》年,郭靖就已經在武林中邁出了自己的 ... 於 torreszodiac.com -

#82.張三丰13歲初遇郭襄,暗戀了一百年,這種錯過是遺憾嗎?

看過《倚天屠龍記》的人們,一直隱隱約約的感覺,張三丰喜歡過郭襄。可是他喜歡郭襄,為何沒有去找她,追求她呢? 於 kknews.cc -

#83.張三豐郭襄 - XKNKP

不少人認為張三豐是因為知道郭襄心里想著神雕大俠楊過,還是楊過疼愛的小妹妹, ... 張三豐和郭襄還都是開宗立派的一代宗師,郭破虜是被一位高人所殺郭靖在金庸筆下的 ... 於 www.dolclna.co -

#84.张三丰看到郭襄的遗书后,金庸写了一句话,悲伤到骨子里

然而郭襄恐怕不知道,当她苦练杨过之时,武林之中却有另一个男子在偷偷惦记着她,此人便是武当祖师张三丰。 一、一场邂逅. 於 new.qq.com -

#85.張三豐郭襄 - Rixwo

張三豐郭襄. 》。日後他改名『三丰』,以所記得的《九陽真經》,及峨嵋派創派祖師郭襄石峰:1976年電影《張三豐獨闖少林(飾張三豐)》 張瑛:1978邵氏電影《倚天屠 ... 於 www.bumbbbls.co -

#86.張三丰為什麼「終生不娶」?金庸早有伏筆:看武當七俠的名字 ...

但是看過神鵰俠侶的人都知道,郭襄自始至終都一直喜歡楊過,從未改變過。而楊過一生只愛一個人,那就是自己的姑姑小龍女,並且最終和小龍女退隱江湖,過上 ... 於 www.lookforward.info -

#87.一代宗師張三豐為何一生未娶?他七個徒弟的名字,早已透露玄機

郭襄 與張三豐的初次相遇,是在華山論劍時。那時的張三豐名叫張君寶,年紀比郭襄小三歲,況且郭襄心有所屬,對張三豐自然沒有什麼情意。 於 drunkdrinktea.com -

#88.史上最雷的證明張三豐是小龍女的兒子@ 不管多少信心 ... - 隨意窩

但是張無忌跟郭靖楊過,可以說是半點皮毛也扯不上。 換個角度,倚天中再找出重要的,可稱之為主人公的人物的話?是誰?張三豐! 張三豐(張君寶)在神雕最後的時候,和郭襄 ... 於 blog.xuite.net -

#89.張三丰和郭襄之間有什麼故事?張翠山是他們倆的私生子嗎?

郭襄 和張三丰相識於華山之頂,郭襄在見證了第三次華山論劍誕生了新五絕後,覺遠大師帶著還叫張君寶的小張三丰追逐瀟湘子和尹克西從少林寺偷走的《九陽 ... 於 read01.com -

#90.張三豐暗戀郭襄一百年才放下,郭襄的心中卻只有風陵渡口

郭襄 - 郭襄,是金庸小説《神鵰俠侶》和《倚天屠龍記》中的人物。為金庸小說中峨眉派的開創者,暗戀楊過。郭襄眉目娇美,神姿秀丽,可爱纯洁之中不失豪爽,天真烂漫之中 ... 於 video.todohealth.com -

#91.倚天屠龍記郭襄死於一位道人之手,張三豐怒殺此人為郭女俠報仇

在倚天屠龍記中郭襄之死沒有任何交待,那麼郭襄到底是怎麼死的呢?首先我們要推測一下郭襄死時的年齡。郭襄比張三豐大3歲,張三豐100歲的時候45歲的 ... 於 www.atoomu.com -

#92.郭襄終身未嫁,張三豐說郭襄心中有楊過 - 華文頭條

金庸筆下作品當中的郭襄終身未嫁,探討郭襄為何終身未嫁原因的時候,張三豐曾對弟子說過,「郭襄心中念念不忘的是楊過大俠」。或許郭襄一生未嫁就是 ... 於 www.digfamily.com -

#93.張三豐有多愛郭襄?當他看到郭襄遺書的反應,你就知道瞭

人們在感念郭襄女俠,對楊過一生癡情的時候。卻忘記瞭在平行時空中,還有一個小子,也曾對郭襄情根深種。人們很難想到,仙風道骨的張三豐,竟然也會有 ... 於 dogknowledgeencyclopedia.com -

#94.張三豐為什麼放棄追求郭襄?原來都是因為楊定天 - 紅酒八哥-

張三豐 為什麼放棄追求郭襄?原來都是因為楊定天. 2021-11-04 由紅酒八哥. 《倚天屠龍記》,江湖武林有一位大師級高手,這位高手就是張三豐。這個張三豐很厲害,少年 ... 於 eightbrotherwine.com -

#95.倚天中,他是郭襄老公,武功吊打張三豐,張無忌在他面前就是 ...

在《倚天屠龍記》中,江湖武林後起之秀張無忌,集九陽神功和乾坤大挪移神功於一身,並且將乾坤大挪移神功練到瞭最高境界,化有形為無形,實力非常強悍 ... 於 8wordfengshui.com -

#96.倚天屠龍張三丰一生“敗”過四次!三次很無助,一次懷疑人生

《倚天屠龍記》之張三丰第二“敗”:感情受挫!張三丰和郭襄在少室山相遇,對郭襄一見鍾情,但是郭襄始終深愛楊過,卻始終尋不到楊過,最終大徹大悟在峨眉山 ... 於 www.nanmuxuan.com