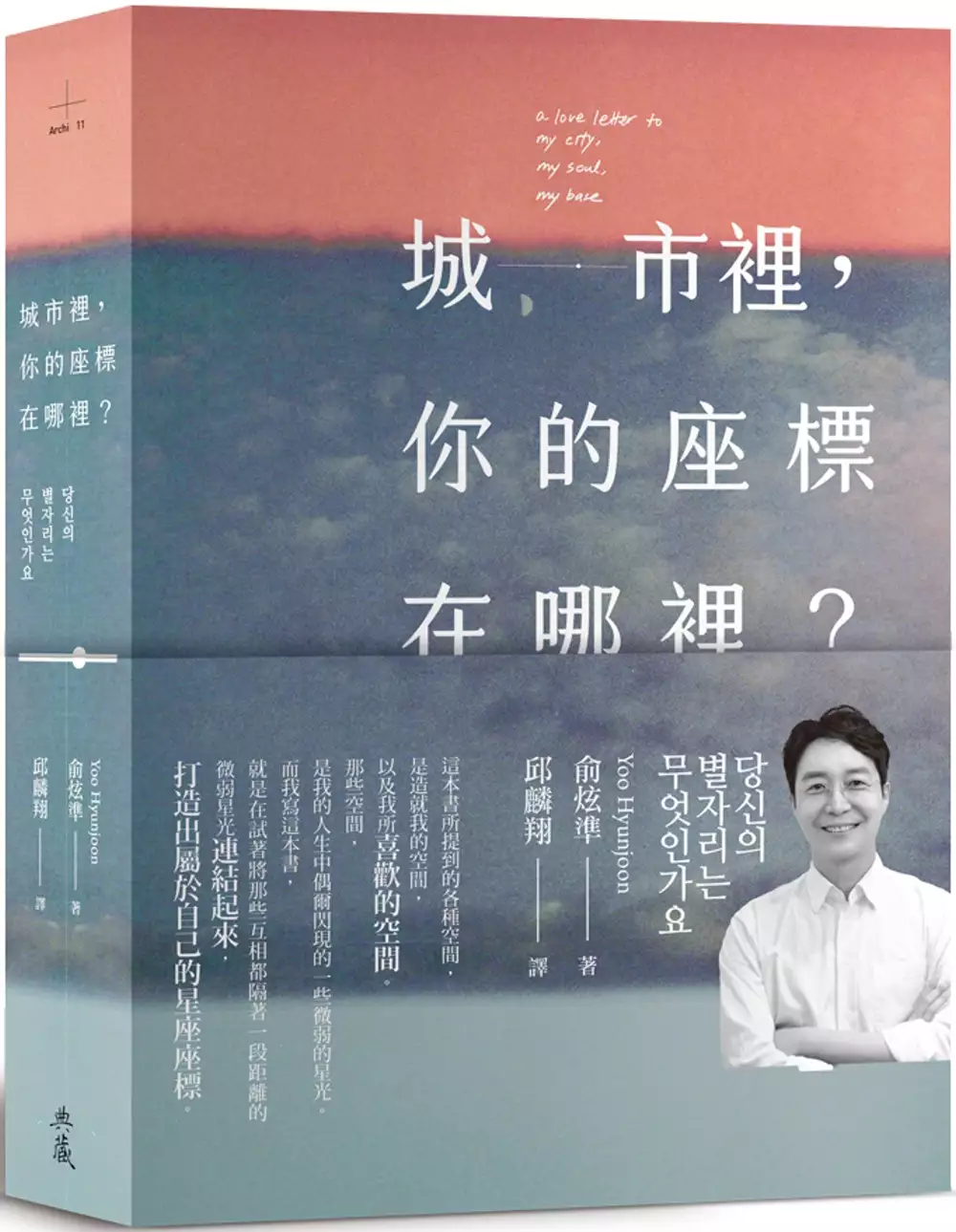

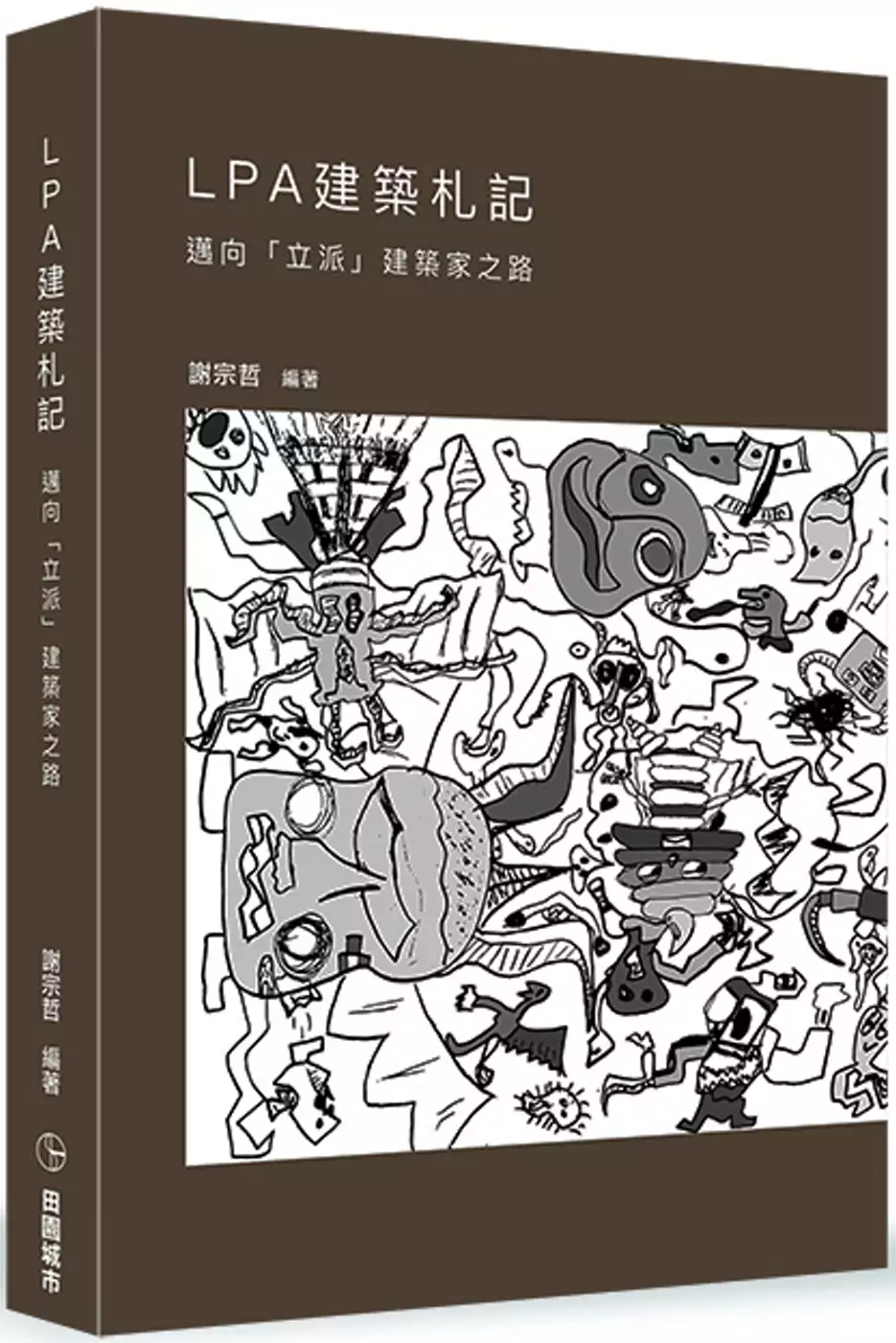

建築獎項的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦俞炫準寫的 城市裡,你的座標在哪裡? 和unknow的 LPA的建築札記:邁向「立派」建築家之路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2022 建築界諾貝爾獎公布!建造許多優秀學校的他 - 經理人也說明:2022 年普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)首次頒發給了一位非洲黑人建築師,也就是來自布吉納法索的迪埃貝多・弗朗西斯・凱雷(Diébédo ...

這兩本書分別來自典藏藝術家庭 和田園城市所出版 。

國立成功大學 高階管理碩士在職專班(EMBA) 李昇暾所指導 李金雲的 老有所終:銀髮健康宅建築空間設計之研究 (2019),提出建築獎項關鍵因素是什麼,來自於銀髮健康宅、建築規劃、空間設計、感性工程、品質機能展開。

而第二篇論文國立中山大學 高階公共政策碩士班 陳以亨所指導 白雅玲的 美感實踐於公共政策之研究 -以公共建築為例 (2011),提出因為有 美感、公共建築、實踐、政府採購法的重點而找出了 建築獎項的解答。

最後網站國家建築金質獎 - 巴巴事業則補充:國家建築金質獎參賽廠商突破以往數量,是國內最具指標、權威、公正的建築獎項,多年來秉持最高評選標準,謹慎站在第一線為消費者層層把關,以建造「高安全性、高舒適 ...

城市裡,你的座標在哪裡?

為了解決建築獎項 的問題,作者俞炫準 這樣論述:

我們所在的城市,也像是解體的玩具堆。 雖然充斥著失去用途、廢棄的空間和如同廢棄物的建築,但其中也存在著能產生新意義的空間。 我們有自己聆聽的歌曲Playlist,然而,我們卻沒有一個關於「空間」的清單——憂鬱或需要充電的時候可以去哪裡?需要思考或想獨處的時候可以去哪裡?可以讓我感到幸福快樂的空間有哪些? 每個人活在這個世上都是不容易的。有哪些空間造就了你?有哪些空間是現在的你很需要的?你所生活過的社區、巷弄和房子,即便早已物是人非,其中也一定存在著只有你看得見的光芒。如果有了這樣的「空間清單」,我們每個人都會得到更大的慰藉,且人生變得更加閃耀。旅行,並不是非得出國才能達成

;在每天生活的城市裡,你也可以「發明」只屬於自己的空間、賦予新的意義,定位自己的座標,甚至創造回憶。 如同作者俞炫準建築師在書中所言:「這本書所提到的各種空間,是造就我的空間,以及我所喜歡的空間。那些空間,是我的人生中偶爾閃現的一些微弱的星光。而我寫這本書,就是在試著將那些互相都隔著一段距離的微弱星光連結起來,打造出屬於自己的星座座標。」 城市裡,你的座標在哪裡? A love letter to my city, my soul, my base.

建築獎項進入發燒排行的影片

VTC職業專才教育結合課堂學習及職場實習,培育新專才配合行業發展。成員院校香港高等教育科技學院(THEi)提供專業為本的學士學位課程,THEi設計學系畢業生Tommy現職國際廣告公司助理美術指導,更於金帆廣告大獎中勇奪「青年創作人比賽」獎項,代表香港出戰法國康城。建築科技及工程學系畢業生Fanucci,現於跨國工程顧問公司擔任助理環境顧問,曾參與各項大型工程,為建設綠色城市出一分力。

7月22至27 日VTC 統一收生,歡迎中六同學報讀學士學位、高級文憑或文憑課程,詳情請瀏覽VTC入學網頁: http://bit.ly/Apply_Now_2020

老有所終:銀髮健康宅建築空間設計之研究

為了解決建築獎項 的問題,作者李金雲 這樣論述:

台灣於1993年邁入「高齡化社會」;2018年65歲以上人口佔總人口比例為14.56%,跨越14%之門檻正式成為「高齡社會」。專家評估約有三千億元的銀髮住宅商機,因應這樣的社會與市場許多企業紛紛投資建設養生村,而2020年3月台南巿啟動首批自建社會住宅設計。本研究基於對住屋需求者的關懷,希望推出滿足高齡社會需求、兼顧時代發展之現代化智能設備、而又能令高齡者感到熟悉的保留台灣農村社會寧靜純樸親水親綠之住宅建設。本研究以養生文化村為出發,採複合式養生住宅營運計畫的概念,內政部公布2019年平均壽命在80.7歲,50歲開始生存餘命有30年,以「會計」的角度評估,比如每個月付出高額的房租,不如貸款買

房,最終能留下屬於自己的資產。如果是租屋或養生村的話,每個月都要交房租,自己最終也不會留下任何資產。而相比之下,為自己買房付房貸,最終錢就會變成房子,作為資產留在自己手中。本研究以線上自填式問卷調查探討台灣中高齡對於銀髮族健康養生宅的感性需求,並以品質機能展開的研究方式將消費者對於銀髮族健康養生宅的感性需求轉譯成建築規劃元素,並對國內目前的幾個獲得國際建築獎項、國際建築期刊肯定的建築規劃進行探討藉以為建築規劃之標竿,以提供案例建商在規劃推出銀髮族健康養生宅之重要參考。

LPA的建築札記:邁向「立派」建築家之路

為了解決建築獎項 的問題,作者unknow 這樣論述:

LPA = Little People Architects 細漢的(台語)、小人(物)建築家 立派(りっぱ/Li Pa)日文的意思是 「已成長的、邁向成熟的、有能力的、了不起的」 Little People Architects(簡稱LPA)於2009年由作者謝宗哲所發起,集結了一群熱愛建築創作的好友,成員包括王喆、方瑋、方新樵、林建華、哈塔、翁廷楷、陳冠帆、彭文苑、楊秀川⋯⋯本書記錄他們從初出茅廬邁向能獨當一面的「立派」建築家,並精選這十多年來的各自作品,以創作自述、設計圖面與攝影的方式完整呈現。 LPA概念援引自村上春樹小說《1Q84》的「Little

People」,其反面的「Big Brother」則指各種具有「ism」的西方建築正統信仰與價值觀;LPA試圖掙脫來自「Big Brothers」的束縛,不服膺權威論述,為建築界注入一股新鮮氣息。 為了迎接新的開始,我們決定以本書與這段建築抒情年代告別,將曾經全力以赴的青春歲月記載下來。也許每一位學過建築、曾從事過建築的人,或多或少都可稱為「Little People Architect」吧。謹以本書,提醒自己永遠不忘熱愛建築的初衷,紀念曾經參與過的那些無數徹夜未眠趕圖、在沉默與自嗨之間喃喃自語、笑淚交織的建築時光。

美感實踐於公共政策之研究 -以公共建築為例

為了解決建築獎項 的問題,作者白雅玲 這樣論述:

中央政府透過公共政策將建築之美在經濟、地理、風格的環扣中強化個別城市個性與競爭力進而厚實國力,是重要目標,然而面對資源落實於實務操作中,全球化下公部門如何迎接變革,本研究試圖以公共建築案例探討以目前法令下,「美感」具體實踐之課題。

建築獎項的網路口碑排行榜

-

#1.建築獎項Awards – 德億建築事業

德億獎項. 一步步的努力,得到無數次的肯定. 金獅首獎. 「國家建築金獎」與「台灣誠信品牌」所有獲獎的參加者或參選案,都要經過最真實、公平的評選,才能贏得真正 ... 於 www.d-deyi.com.tw -

#2.從自身文化尋找路徑,描繪未來理想城市—馬岩松 - 金點設計獎

來自北京的馬岩松,堪稱中國新一代建築師的代表性人物。2019年,他所創辦的MAD建築事務所,其重要的十件作品模型,獲法國龐畢度藝術中心選入永久收藏 ... 於 www.goldenpin.org.tw -

#3.2022 建築界諾貝爾獎公布!建造許多優秀學校的他 - 經理人

2022 年普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)首次頒發給了一位非洲黑人建築師,也就是來自布吉納法索的迪埃貝多・弗朗西斯・凱雷(Diébédo ... 於 www.managertoday.com.tw -

#4.國家建築金質獎 - 巴巴事業

國家建築金質獎參賽廠商突破以往數量,是國內最具指標、權威、公正的建築獎項,多年來秉持最高評選標準,謹慎站在第一線為消費者層層把關,以建造「高安全性、高舒適 ... 於 www.baba6688.com.tw -

#5.2021年台灣建築獎唯一住宅個案若樸建設『樸山村』獲得殊榮

建築界年度盛事,2021年台灣建築獎於11月9日公布得主,由若樸建設開發,攜手半畝塘團隊設計規劃,在台中大坑風景區內所打造的「樸山村」, ... 於 ctee.com.tw -

#6.彙整:獎項暨認證 - 達麗建設事業DALI

賀達麗建設高雄三民區建案-達麗上東京榮獲2021年城市工程品質建築工程類金質獎. 閱讀更多 · 達麗美國西雅圖「KODA」建案榮獲華盛頓州年度最佳建築獎. 2021-11-11. 於 www.da-li.com.tw -

#7.第27屆建築園冶獎嘉縣榮獲9項大獎 - 嘉義縣政府

得獎名單如下: 公共建築景觀類:行政院農業委員會水土保持局南投分局-「布袋鎮東港社區活動中心周邊環境改善工程」、「 ... 於 www.cyhg.gov.tw -

#8.優良綠建築得獎作品(第一屆

獎項. 作品名稱. 設計單位. 第一屆. 優良綠. 建築設. 計獎. 公務人力發展中心 ... 高雄縣路竹鄉蔡文國小第一、二期校舍新建工程劉木賢建築師事務所. 潤泰綠邑. 於 www.moi.gov.tw -

#9.2021台灣建築獎公布!首獎嘉美館、屏東總圖打開都市新介面

評審團認為,在建築語言紛亂、缺乏節制的此一時代,普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)得主的葡萄牙建築師Alvaro Size 設計的西薩會所、嘉卿 ... 於 www.mottimes.com -

#10.點建築聯合建築師事務所|最新徵才職缺 - 104人力銀行

點建築聯合建築師事務所專長集合住宅及私人招待所設計榮獲獎項台灣新銳建築師大獎台灣國家金質獎美國MUSE DESIGN AWARDS 銀獎澳洲墨爾本melbourne design awards 銀獎 ... 於 www.104.com.tw -

#11.第10屆世界建築節大獎揭曉最佳建築相關獎項! - WEHOUSE

今年邁入第10屆的世界建築節(World Architecture Festival, WAF)先前舉辦頒獎典禮,18個類別的獎項陸續揭曉,而年度最佳建築(World Building of the Year 2017)是 ... 於 wehouse-media.com -

#12.除了普利兹克,还有哪些建筑奖值得关注? - 有方

看完以下来自全球范围内的10个建筑类奖项介绍,或许来年再看颁奖时,你就不会再一头雾水、眼花缭乱了。 普利兹克奖. Pritzker Prize. 0建筑奖项 0. 普利兹 ... 於 www.archiposition.com -

#13.【傑出建築】房委會3公共房屋發展項目獲頒5個建築獎項

【傑出建築】房委會3公共房屋發展項目獲頒5個建築獎項 ... 海盈邨及凱樂苑在2019年香港項目管理學會奪得「建造/工程」組別「優勝者」獎項及「年度項目 ... 於 topick.hket.com -

#14.2013優良綠建築入圍作品網路人氣票選活動開跑!!

為使本推廣活動能有完善紀錄及為永續環境之努力歷程留下見證,獲得本年度優良綠建築獎項之建築師、起造人將透過公開儀式的頒獎活動,使得獎者更有榮譽感, ... 於 www.taiwangbc.org.tw -

#15.普利兹克建筑奖 - 维基百科

普立茲克建築獎(英語:Pritzker Architecture Prize)是一年一度由凯悦基金會頒發,以表彰「在世建築師,其建築作品展現了其天賦、遠見與奉獻等特質的交融,並透過 ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.第21屆國家建築金獎獲獎名單

獲得「國家建築金獎」各獎項除上述各單位外,獲得109年度台灣誠信品牌認證之建商、廠商、企業–合計57家名單詳見本會活動官網之公告網頁: ... 於 www.formosa21.org.tw -

#17.2022第八屆traa台灣住宅建築獎得獎名單出爐! - 實構築

《最佳單棟住宅佳作獎》共居之家/行一建築 ; 《最佳單棟住宅佳作獎》House no.1/大林工作室 ; 《最佳集合住宅佳作獎》半畝塘-若蒔山/江文淵建築師事務所 ; 【決選評審團】. 於 archi-tec.com.tw -

#18.中華建築金石獎

為彰顯金石獎甄選活動之品質信念,特以金石的“石”為主體架構,石材為建築物不可或缺的建材,設計規劃生活機能完善、注重施工品質安全,面面俱到,同時秉持易看、好記、容易 ... 於 www.gstone.com.tw -

#19.2021建築園冶獎頒獎典禮臺南市榮獲16座獎項 - 台南市政府

市府都發局說明,公部門榮獲6項「公共建築景觀類」獎項殊榮分別是都市發展局「新營鐵道地景公園」、文化局「臺南市立圖書館總館新建工程」、工務局「臺南市海安路及公園 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#20.台灣建築獎國際建築師多遭淘汰評審:炫耀的時代已過去 - 聯合報

2021年台灣建築獎今天公布得主。首獎由嘉義市立美術館、屏東縣立圖書館總館共同獲得。評審邱文傑指出,兩名首獎作品「很像... 於 udn.com -

#21.美國LIV設計大獎「年度新秀建築師大獎」獎落聯合建築 - 秘書室

每年最受建築及室內設計領域矚目的美國LIV酒店設計年度大獎賽今年因爲疫情之故改 ... 典禮上正式公佈2020年之年度最佳酒店與服務設計相關獎項獲獎者名單。 於 secretary.nuu.edu.tw -

#22.建築獎項 - 華相建設官網

... 訊息快遞 · 楓PARK 工程進度報告. 超越建築框架創造業界經典. Shine Architecture. Previous; Next. 華相建設官網. ©2021 Shine Architecture by iArch.tw. 於 www.shinebuilding.com.tw -

#23.2021 AIA國際設計獎!張淑征為首位獲獎的華人女建築師 - La Vie

2021年AIA國際設計獎(AIA International Region Design Awards 2021)邁入第八屆,並且首度出現來自台灣的建築事務所獲獎,包含「澎湖厝」「蹤跡地 ... 於 www.wowlavie.com -

#24.2021台灣建築獎初選出爐

2021台灣建築獎初選出爐/由建築師雜誌主辦的年度盛事「2021台灣建築獎」初選會議於10月8日召開,選出12件作品進入複選,角逐今年的台灣建築獎,評審們將於11月4日至6日 ... 於 www.ibtmag.com.tw -

#25.ADA新銳建築獎揭曉30年舊宅重生<XX>榮獲首獎

台灣最具指標性的新世代建築獎項—「2020第五屆ADA新銳建築獎」,於9月13日在MoNTU北師美術館舉辦頒獎典禮。本屆首獎由建築師林佩蓉的作品〈XX〉從八件 ... 於 www.chinatimes.com -

#26.遠東建築新人獎逢甲大二生獲優秀獎 - 蘋果日報

亞洲建築注入新血,已舉辦第7屆的「遠東建築獎—亞洲新人戰」,共吸引亞洲共13國、20位參賽者同台,一較高下,昨公布得獎名單,由越南胡志明市建築大學 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#27.2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項市府團隊持續精進展現 ...

2021建築園冶獎頒獎典禮25日在台南市舉辦,台南市公部門共有12案榮獲獎項殊榮,另民間公共建築景觀類得獎1案,以及私部門共有1大樓2透天案等共16座 ... 於 www.ettoday.net -

#28.賀!傑出校友謝士滄榮譽理事長榮獲中華建築金石獎 - 國立臺北大學

亞洲華人資產管理公司董事長謝士滄(本校第1屆傑出校友、校友總會榮譽理事長)以三峽在地的「新寓所」建案參賽,榮獲中華建築金石獎與金石首獎兩大建築領域最高獎項之肯定。 於 new.ntpu.edu.tw -

#29.狂賀!國家建築金質獎亞昕雙料首獎

台灣權威、規模最盛大的建築獎項「第20屆國家建築金質獎」為每年全國營建、企業最 ... [新北市林口「亞昕星空樹」榮獲「第20屆國家建築金質獎」施工品質類全國首獎]. 於 www.yeashin.com.tw -

#30.2021 第23屆國家建築金質獎得獎名單

施工品質類全國首獎 ; 辦公商業大樓中層組, 希望園區, 全球人壽保險股份有限公司 ; 廠辦商場組, 樹德企業Babbuza Dreamfactory 半山夢工廠新建工程, 銓興營造有限公司 ; 休閒 ... 於 www.yestaiwan.com.tw -

#31.International Architecture & Design Awards 2022 - BountyHunter

2022 國際建築與設計獎. Category Product Competitions Architecture Competitions Planning Competitions. Tags 2022 建築 工程 室內 景觀 設計 ... 於 bhuntr.com -

#32.世界建筑界有哪些重要奖项?较为有影响力和权威性的有哪些?

普利兹克建筑奖(Pritzker Architecture Prize)獎項1979年由傑·普立茲克與其妻子辛蒂設立,並由普立茲克家族提供資金;它被公認是全球最主要的建築獎項之一,有「建築 ... 於 www.zhihu.com -

#33.臺灣之美再添佳績「沙崙綠能科技示範場域」榮獲2022年 ...

世界不動產聯盟(FIABCI)總會於6月9日在巴黎舉辦「全球卓越建設獎」 ... 卓越建設獎」係由來自約35國60名國際頂尖專家共同評審與鑑定,此獎項代表建築 ... 於 www.moea.gov.tw -

#34.中華民國傑出建築師獎得獎名單 - 營建署

屆別 獎 項 類 別 建築師/開業證書字號 第11屆; (98年12月1日) 中華民國傑出建築師學術技術貢獻獎 許宗熙(工師業字第B001678號) 第10屆; (97年12月9日) 中華民國傑出建築師公共服務貢獻獎 謝英俊(建開證字第K000932號) 第10屆; (97年12月9日) 中華民國傑出建築師學術技術貢獻獎 孫全文(工師業字第B000850號) 於 www.cpami.gov.tw -

#35.歷屆得獎| 建築師雜誌

業主:臺北市政府、臺北市政府捷運工程局北區工程處。營造:春原營造股份有限公司。 2017臺灣建築佳作獎. 中山小巨蛋與周邊通學廊道/ 事務 ... 於 www.twarchitect.org.tw -

#36.「炫耀的時代已經過去了」繼2021國家卓越建設獎後,嘉義 ...

我們相信自己是世界的一部分、做的就是世界的建築。」屏東縣立圖書館總館設計代表陳玉霖說。 於 theartpressasia.com -

#37.臺灣建築獎

臺灣建築獎. *主題網頁【建築攝取網】採購工程>工程獎項. 建築師雜誌> http://www.twarchitect.org.tw/. 臺灣建築獎> ... 於 twarchindex.blogspot.com -

#38.看建築,絕對要知道的台灣四大重要建築獎! - LINE購物

建築獎項 依照每屆評審團組成的不同而有些許調整,在經過六屆的評選之後,目前獎項分為「最佳單棟住宅建築獎」、「最佳集合住宅建築獎」、「評審團特別獎」 ... 於 buy.line.me -

#39.臺灣建築學會首頁

2018年優良碩士論文獎-獲獎名單共10位,恭賀學生獲此獎項,本會將頒予得獎人及指導 ... 之第24屆建築研究成果發表會頒獎,並邀請本次得獎者於成果發表會上作論文發表。 於 www.architw.org.tw -

#40.普利茲克獎_百度百科

普利茲克獎(The Pritzker Architecture Prize),又名普利茲克建築獎,是由傑伊·普利茲克(Jay A. Pritzker)和妻子辛蒂發起、凱悦基金會所贊助的於1979年設立的建築 ... 於 baike.baidu.hk -

#41.【 恭喜】本系應屆畢業生吳宛璇畢業設計作品獲得美國建築 ...

恭喜 Architecture MasterPrize(AMP)與美國知名設計大獎—IDA國際設計獎同為Farmani 集團所創立,可說是建築與設計領域中十分權威的獎項。自1985年創辦以來, ... 於 arch.cyut.edu.tw -

#42.建築走讀- 跟著普立茲克獎去旅行 - 雄獅旅遊

創辦於1979年的普立茲克建築獎,由美國富豪Jay Pritzker及妻子Cindy所設立,每年由美國普立茲克家族贊助的凱悅基金會所頒發,是針對在世建築師個人所頒發的獎項。 於 www.liontravel.com -

#43.香港建築師學會- 獎項與比賽

年份 · HKIA Annual Awards 2021 Exhibition · HKIA Annual Awards 2021 - Prize Presentation Ceremony - snapshots · HKIA Annual Awards 2021 - Exhibition - snapshots. 於 www.hkia.net -

#44.Taiwan Residential Architecture Award - TRAA台灣住宅建築獎

「TRAA」為引導台灣建築發展重新對焦於此一建築根本性課題,鼓勵優秀的住宅建築,其中特別鼓勵兩種方向的住宅建築發展:其一,台灣住宅建築設計與居住行為的根本性思考 ... 於 www.traa.com.tw -

#45.競賽介紹 - 設計戰國策

競賽介紹. 國際競賽教學檔案. 美國建築大師獎. The Architecture MasterPrize (AMP) ... 於 www.moe-idc.org -

#46.桃園崙坪文化園區曲梁木構造建築獲國際獎殊榮[影] - 中央社

桃園市的「崙坪文化地景園區-曲梁木構造建築」,在第39屆國際照明設計師協會年度大獎上榮獲優等獎的殊榮,也是台灣公共工程案再次獲得國際照明設計師 ... 於 www.cna.com.tw -

#47.高市府榮獲建築園冶獎12獎項 - Yahoo奇摩

2020建築園冶獎高雄市政府12案獲獎名單:前鎮區汕頭公園、小港森林公園、高齡整合長期照護中心、杉林區第四公墓暨納骨塔、林園區行政中心、大寮國中第三期校舍新建工程、鼎 ... 於 tw.yahoo.com -

#48.國際建築獎作品在台灣:屏東小鎮自地自建的純白住宅

在屏東市街道上,一棟純白的房子,是有心的子女想為高齡90的父親所打造的家,也是拿下3個國際獎項的美麗建築。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#49.澎湖厝首位奪下AIA大獎的華人女性建築師是誰? - 天下雜誌

被視為建築界最高榮譽普立茲克獎的風向球,日前公布的AIA美國建築師協會國際設計獎,張淑征一口氣以兩件作品奪下獎項,成為首位獲獎的華人女性建築師 ... 於 www.cw.com.tw -

#50.高鼎翔 - 臺中市建築師公會

開業後曾獲得第八屆台中市都市空間設計大獎環境空間類卓越獎(中興工廠re_Gartory)的榮譽。 -學歷. 1996-1999 東海大學建築研究所建築碩士. 1991 ... 於 www.tccarch.org.tw -

#51.普利茲克建築獎,第一次頒給了非洲建築師 - 福傳媒

普利茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)是世界上最富指標意義的建築獎項,它的第一位非洲獲獎者在2022年姍姍來遲:迪埃貝多·弗朗西斯·凱雷(Diébédo Francis ... 於 forgemind.org -

#52.世界六大著名建筑奖世界建筑六大奖盘点全球知名的建筑大奖有 ...

世界建筑六大奖指的是亚洲建筑师协会建筑奖、普利兹克奖、金块奖、阿卡汉奖、国际建筑奖、开放建筑大奖。其中,普利兹克奖被誉为“建筑学界的诺贝尔奖”,王澍为第一位获此 ... 於 www.maigoo.com -

#53.總獎金上看100萬元2022第六屆ADA新銳建築獎徵件開跑

今年更特別邀請a+tec《實構築》季刊負責策展,結合展覽、論壇與出版等形式,展示台灣建築的即時縮影,預計今年底在台北市展出今年得獎作品,提供年輕創作 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#54.獎項及成就 - 建築署

於2019年,我們非常榮幸獲得以下專業團體、院校及獎項主辦單位的獎項,以表彰我們 ... 香港建築師學會周年年獎旨在褒獎本地建築師的傑出設計,授予其專業認可,並促使 ... 於 www.archsd.gov.hk -

#55.與普立茲克獎建築大師的對話 - 博客來

精選35位得獎者的著名建築作品,全書超過700張的彩色圖片全球第一本收錄最齊全、歷年普立茲克獎得主介紹最完整保存版一本引起建築設計界討論與目光的重要書籍! 熱愛建築的 ... 於 www.books.com.tw -

#56.建築界最高榮譽普立茲克獎40年來首位非裔建築師獲獎 - YouTube

號稱 建築 界諾貝爾獎的普立茲克獎,15日頒獎給56歲的布吉納法索 建築 師凱雷,成為 獎項 創立40多年來首位非裔得獎者。凱雷巧妙應用非洲在地的原料, ... 於 www.youtube.com -

#57.良悅建築作品-高雄郭宅入圍2022WAF世界建築獎 - 蕃新聞

WAF(World Architecture Festival)世界建築獎可說是全球相當具聲望的建築獎項之一,得獎名單中也有著像是Norman Foster、安藤忠雄、Zaha Hadid等曾得過 ... 於 n.yam.com -

#58.普立茲克建築獎 - Wikiwand

普立茲克建築獎(英語:Pritzker Architecture Prize)是一年一度由凱悅基金會頒發,以表彰「在世建築師,其建築作品展現了其天賦、遠見與奉獻等特質的交融, ... 於 www.wikiwand.com -

#59.日本建築師磯崎新獲建築界諾獎 - 日經中文網

美國普利茲克建築獎有建築界的諾貝爾獎之稱,用於表彰優秀的建築師。2019年這一獎項的獲獎者是日本建築師磯崎新。設立該獎項的美國凱悅基金會3月5日 ... 於 zh.cn.nikkei.com -

#60.關於| ADA Awards - ADA 新銳建築獎

本獎邀請45歲(含)以下之建築創作專業人士,不限參賽者國籍或是否擁有建築師執照,以近四年內完工且位於台灣(含外島)之建築設計或裝置作品參賽。評審名單跨越國內外建築 ... 於 www.taipeiada-awards.com -

#61.屏東總圖獲國際建築獎項女建築師巧妙翻轉舊建築

屏東總圖獲國際建築獎項女建築師巧妙翻轉舊建築. 2022-04-15. 01.jpg. 屏東縣立圖書館總館榮獲德國iF設計獎殊榮。 位在屏東千禧公園綠蔭森林裡,具有30年歷史的屏東縣 ... 於 www.fbs168.com -

#62.2022建築園冶獎

高雄市建築經營協會. ... 2022年建築園冶獎活動企劃書-確認_頁面_2. 2022年建築園冶獎活動企劃書-確認_頁面_3. 2022年建築園冶獎活動企劃書-確認_頁面_4. 2022年建築園 ... 於 www.jca.org.tw -

#63.日本建築師磯崎新獲得2019年普利茲克建築獎

2019年的普立茲克建築獎(The Pritzker Architecture Prize)於近日正式公布,本屆得主為現年88歲的日本建築師磯崎新(Arata Isozaki),作為第46位普 ... 於 artouch.com -

#64.2021建築界奧斯卡A+ Awards 中國再橫掃47獎香港也有代表上榜

國際知名建築網站Architizer今年的A+ Awards獲獎名單,終於出爐了。作為全球最具影響力的建築獎項之一,2021年,有超過100多個國家的5000多個設計項目參與 ... 於 www.hk01.com -

#65.世界六大最著名建築獎項詳細介紹說明- CG信息| 火星時代網-全球 ...

Pritzker建築獎由凱悅基金會在1979年設立,用以每年授予一位在世的建築師,表彰其在建築設計中所表現出的才智、想像力和責任感的優秀品質,以及通過建築藝術對建築環境和 ... 於 www.xuehua.tw -

#66.活動辦法 - 遠東建築獎

1.由台灣地區建築與設計相關學科老師推薦優秀評圖作品,進入第一階段候選名單,以進行初選。 2.被推薦設計生請於遠東建築獎官網https://femf.feg.com.tw/feada/ 下載競圖 ... 於 femf.feg.com.tw -

#67.2022 建築界諾貝爾獎首位非裔建築師Kéré:建築,是創造一個 ...

2022 普立茲克獎(註一)公布了今年得主Diébédo Francis Kéré,他同時也是首位獲得此殊榮的非裔建築師。熱愛家鄉的Kéré,雖然是在生活困苦與缺乏教育資源 ... 於 www.seinsights.asia -

#68.賽馬會創意校園榮獲環保建築獎項 - HKBU

新校園是採用垂直布局的大學校舍,結合教與學、住宿及互動空間,預期於2024年落成。四座學生宿舍設置於校園不同樓層,造成階梯形的不同建築高度,加強天然 ... 於 www.hkbu.edu.hk -

#69.2021 WAF 世界建築節 竣工建築獎、未來計畫獎名單公布!

LINK arkitektur 與3XN 合作建造的丹麥醫院Rigshospitalet Hospital North Wing,獲得了竣工建築中的「健康類別」獎項,評審們評論此計畫:「在整個建 ... 於 www.fundesign.tv -

#70.得獎紀錄| 遠雄建設farglory-land

2015「遠雄悅桂」園獲頒第16屆國家建築金獎/ 「讀者文摘」遠雄建設信譽品牌連續八年白金獎、 經理人月刊「影響力品牌調查」遠雄建設獲選建設公司類的第一名。 於 www.farglory-land.com.tw -

#71.新銳建築獎

2012年,首屆「ADA新銳建築獎」成功引發國內企業對於台灣新銳建築人才的重視,更喚起國內建築界高度期待;除了獎項辦理之外,主辦單位亦規劃入圍作品特展及系列論壇活動等 ... 於 www.taipeiada.org -

#72.US Pritzker Architecture Prize - 設計王|國際代辦獎項Global ...

普立茲克建築獎是一年一度由凱悅基金會頒發,以表彰「在世建築師,其建築作品展現了其天賦、遠見與奉獻等特質的交融,並透過建築藝術,立下對人道與建築環境延續且意義 ... 於 www.dwglobalawards.com -

#73.2022建築園冶獎台南市榮獲16座大獎殊榮 - 上報Up Media

「2022建築園冶獎」經歷嚴謹的評審過程後,臺南市公部門共有13案榮獲獎項殊榮,私部門共有3案大樓獲得獎項... 於 www.upmedia.mg -

#74.首位獲得普立茲克建築獎的女性建築師 - 無心系統家具

首位獲得普立茲克建築獎的女性建築師 · Zaha Hadid · 你一定知道的代表作品 · 英國│倫敦奧運水上運動中心London Aquatic Centre. 於 www.wu-shin.com.tw -

#75.屏東縣民公園超狂! 國際獲獎無數世界肯定的台灣建築

2021年「屏東縣民公園」陸續得到「美國繆斯設計獎MUSE Design Awards首獎」、「義大利國際設計獎A'Design Award」、「2021美國Architizer -A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#76.園冶獎台南優質建築獎項出爐1大樓2透天案獲殊榮 - 地產天下

南部建築業年度盛事的建築園冶獎,今日下午台南市的透天、大樓得獎名單也出爐,共有透天案「翠弄堂」、「居閑2」以及大樓案「森景澤」等3案獲獎, ... 於 estate.ltn.com.tw -

#77.台灣住宅建築獎traa - Home | Facebook

其中特別鼓勵兩種方向的住宅建築發展:其一,台灣住宅建築設計與居住行為的根本性思考;其二,對現況有前瞻性與突破性之貢獻。希望藉此獎項活動,來觸發台灣建築界更廣泛 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#78.從沒有學校的非洲小村子出發,他造出享譽國際的藝術品!奪下 ...

2022年普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)首次頒發給了一位非洲黑人建築師,也就是來自布吉納法索的迪埃貝多・弗朗西斯・凱雷(Diébédo ... 於 www.bnext.com.tw -

#79.建築獎

全球最權威、最專業、經驗最豐富的國際獎項報名代辦團隊。設計盒子DESIGN BOX 隆重推出國際獎項大百科,舉凡建築類、室內類、景觀類、照明類、產品類、傳達類、包裝 ... 於 yusi-group.com -

#80.台灣的活動中心獲頒國際最大建築獎項

由各國專業人士共同評選出下福里市民活動中心為2019年A+ 評審團獎色彩暨建築類別的贏家。 IMO Wins Architizer A+ Jury Award 2019 2019 A + ... 於 imocreations.com -

#81.建築界最高榮譽普立茲克獎40年來首位非裔建築師獲獎

號稱建築界諾貝爾獎的普立茲克獎,15日頒獎給56歲的布吉納法索建築師凱雷,成為獎項創立40多年來首位非裔得獎者。凱雷巧妙應用非洲在地的原料, ... 於 news.pts.org.tw -

#82.ABOUT - 寬和建築

寬和建築師事務所(Harmonious Architects & Planners) 座落於台灣東北方臨山面海的 ... 院子」入圍TRAA第六屆台灣住宅建築獎。2018以「因地制宜的都市住宅策略_大同區 ... 於 www.harmony-arch.com -

#83.ADA新銳建築獎揭曉30年舊宅重生<XX>榮獲首獎 - 鏡週刊

台灣最具指標性的新世代建築獎項—「2020第五屆ADA新銳建築獎」,於9月13日在MoNTU北師美術館舉辦頒獎典禮。本屆首獎由建築師林佩蓉(大林工作 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#84.【2022普立茲克建築獎】Diébédo Francis Kéré - 綠媒體

2022普立茲克獎公布了今年得主Diébédo Francis Kéré,他同時也是首位獲得此殊榮的非裔建築師。熱愛家鄉的Kéré,雖然是在生活困苦與缺乏教育資源的環境 ... 於 greenmedia.today -

#85.各种国际建筑大奖傻傻分不清?一文科普建筑界的“奥斯卡”

众所周知,在我们建筑界,“普利兹克”是当之无愧的建筑设计界第一大奖! 但是,“普利兹克”是一个颁给个人的奖项,更加类似“诺贝尔”奖。能拿到普 ... 於 www.archcollege.com -

#86.得獎紀錄 - 潘冀

公共工程金質獎建築設計優等獎Excellent Award, Public Construction Golden Quality Award for Architectural Design (金門縣大同之家); 2010時代建築“設計品牌獎” ... 於 www.jjpan.com -

#87.獎項證照經歷-翁嘉鴻建築室內設計|懷生設計 - 設計家

設計家翁嘉鴻建築室內設計翁嘉鴻的得獎紀錄、翁嘉鴻建築室內設計證照及經歷, ... 獎項Awards ... 美國Muse 設計大獎-鉑金獎X1 金獎X1 銀獎X1; 義大利A'Design ... 於 www.searchome.net -

#88.國際建築獎 - 中文百科知識

世界六大最著名建築獎項之一。簡介獎項名稱: 國際建築獎其他名稱: International Prize for Architecture 創辦時間: 1957年主辦單位: 比利時全國住宅學會獎項介紹由 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#89.十座國際大獎肯定屏東縣民公園再獲美國建築大師獎!

今年2月開園以來「屏東縣民公園」已獲9座國際獎項,現又獲美國建築大師獎(2021 Architecture MasterPrize)殊榮,刷新屏東縣國際獎項的獲獎紀錄, ... 於 www.fountmedia.io -

#90.「2022國家卓越建設獎」及系列活動

懇請共同宣傳「2022國家卓越建設獎」及系列活動,協助轉知參選報名及系列活動訊息,並推薦傑出貢獻人士參與「國土建設特別貢獻獎」與「年度建築人物獎」 ... 於 www.arch.org.tw -

#91.建築園冶獎 - 水土保持局

建築 園冶獎- 行政院農業委員會水土保持局全球資訊網 ... 網站主選單 ... 行動水保服務網提供土石流潛勢溪流、山坡地範圍、特定水土保持區及查定分類、降雨沖蝕指數與土壤沖蝕 ... 於 www.swcb.gov.tw -

#92.2022國家卓越建設獎-參賽須知下載

社團法人中華民國不動產協進會暨世界不動產聯盟臺灣分會為替國內建築業界「創造臺灣建築的世界榮耀」,且發揚全國建築業界追求卓越之典範,聯合全國建築產官學界相關 ... 於 www.fiabci.org.tw -

#93.國家文藝獎

Pan, Joshua Jih. 潘冀. 得獎理由. 冷靜自持不隨波逐流,實踐多樣的建築類型,不只兼顧設計美學、 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#94.世界六大最著名建築獎項,你知道嗎? - 每日頭條

藝術大賞」和丹麥「嘉士伯」獎、重視單個作品的美國建築師協會(AIA)「國家榮譽獎」等權威大獎,成為建築界公認的至高無上的獎項。 獎賞Pritzker建築獎在 ... 於 kknews.cc -

#95.接見建築獎項得主蔡英文:共同打造「品質、品牌

蔡英文致詞時表示,「國家建築金質獎」及「國家品牌玉山獎」是國內規模最盛大的企業、建築獎項,評選工作相當嚴謹,能夠獲獎代表在建築美學、建築工藝 ... 於 blog.twimi.net -

#96.競賽資訊-蘭陽建築外觀設計獎

(一) 根據評選方向,向台灣青年建築設計相關科系學生徵集設計作品,並由評委會委員評分票選出得獎者。 (二) 評選時間:2022 年3 月2 日至2022 年3 月18 日止 於 archi.csu.edu.tw -

#97.逢甲建築專業學院捷報亞洲建築新人戰台灣代表決選傅軒慧同學 ...

由於疫情的關係,初選、決選都是視訊方式評選。 傅軒慧同學作品,獲得2021 亞洲建築新人戰台灣代表選拔賽首獎-特優,將代表台灣參加亞洲區決賽。 於 www.fcu.edu.tw -

#98.看建築,絕對要知道的台灣四大重要建築獎! - 欣傳媒

台灣建築獎創立於1979年,該屆得獎作品分別為陽明醫學院女生宿舍/宗邁建築師事務所、國際鄉野大廈/大鑫、石城、李滄涵、陳名能建築師事務所,以及天祥 ... 於 www.xinmedia.com -

#99.2022第八屆TRAA台灣住宅建築獎,入圍決選名單揭曉

由台灣建築報導雜誌社與上圓聯合建築師事務所共同舉辦的「2022第八屆traa台灣住宅建築獎」,已於2021年12月31日徵件截止,共計170件作品參與評選,並 ... 於 forgemind.net