廬江何氏族譜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬寧寫的 無愧人生──矢志抗日、熱衷教育的馬元放 和(周)鬻熊(撰)的 鬻子集解都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和鳳凰所出版 。

中國文化大學 景觀學系 郭瓊瑩所指導 何品萱的 里山架構與平台實踐規劃-以台北市士林區平等里為例 (2017),提出廬江何氏族譜關鍵因素是什麼,來自於里山、社會-生態-生產地景、都市邊陲農村、平等里社區、地方型社區發展計畫。

而第二篇論文國立中央大學 客家研究碩士在職專班 周錦宏、邱榮裕所指導 何雅芬的 客家族群在臺灣播遷之研究—以苗栗何子報家族為例 (2015),提出因為有 苗栗、何子報、客家遷徙、拓墾、譜牒的重點而找出了 廬江何氏族譜的解答。

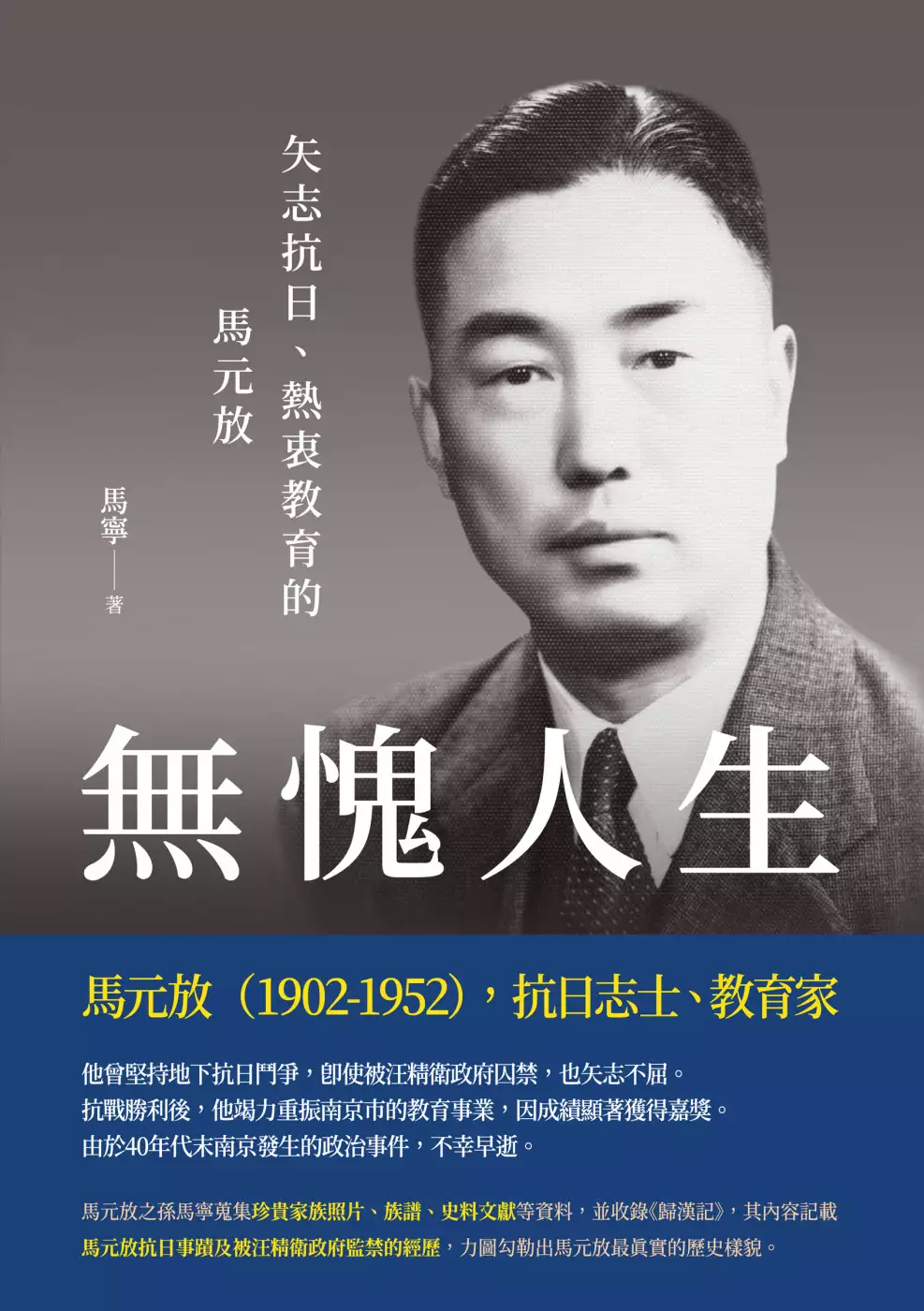

無愧人生──矢志抗日、熱衷教育的馬元放

為了解決廬江何氏族譜 的問題,作者馬寧 這樣論述:

「我是早已抱定了一死的決心,和敵偽奮鬥到底,要使敵偽知道國中並非無人。」──馬元放 1902年出生於江蘇省武進縣的馬元放,在中國國民黨中擔任諸多要職。抗日戰爭時期,領導江蘇省國民黨黨務系統的地下抗日鬥爭。後遭出賣,被汪精衛政府逮捕羈押三年餘,但他始終堅貞不屈;抗戰勝利後,他當選為國民黨中央執行委員,後被任命為南京市副市長兼教育局局長,推行實施多項政策,例如:搶救學荒、制定教育發展草案、培養穩定師資、提高教學品質等,成功重振戰後南京市的教育事業。 國共內戰後,他放棄赴臺,居留上海。因1946年南京「下關事件」及1947年南京「五二〇」、「六二」學生運動之政治事

件,於50年代初離世。然而,他真的有罪嗎?根據檔案文獻中承載的歷史真相,本書將揭示馬元放的真實人生。 作者馬寧是馬元放之孫,為還原馬元放真正的歷史樣貌,曾前往中國第二歷史檔案館、江蘇省及南京市檔案館、南京上海等地圖書館,甚至在2013年來到臺灣,走訪臺北的中央研究院近代史研究所、國史館、中國國民黨中央文化傳播委員會黨史館、圖書館、武進同鄉會。此外,還拜訪了海峽兩岸瞭解馬元放的先輩與學者。本書不但是馬元放的個人傳記,也體現民國建都南京之初期市政建設、江蘇省抗戰教育,以及抗戰勝利後南京教育的部分歷史片段。 另外,本書亦收錄馬元放於1944年出版的《歸漢記》,並特別新增注釋。該書回憶其在

抗日期間,被汪精衛政府監禁在看守所、感化院的經歷,以及在敵後工作的種種情況。《歸漢記》不僅可作為珍貴的抗戰史料,也具有一定的文學藝術價值。 本書特色 ★馬元放之孫馬寧根據珍貴家族照片、族譜及往返兩岸各地檔案館、圖書館與同鄉會蒐羅之資料,完整呈現馬元放的一生。 ★書中收錄1944年馬元放的作品《歸漢記》(特邀南京師範大學徐克謙教授作注)。

里山架構與平台實踐規劃-以台北市士林區平等里為例

為了解決廬江何氏族譜 的問題,作者何品萱 這樣論述:

隨著近年都市化與農村化之界限漸趨模糊,世界各國為友善管理自然資源,達到人與自然的平衡,開始探討如何善用資源結合在地參與力以臻此永續願景。惟隨著地方面臨都市化、工業化、人口不斷外移,自然環境受人類影響之威脅,環境永續實踐必須再自多元角度深化。於2010年十月在名古屋所召開的“生物多樣性公約”第十屆締約方大會(COP10),通過了里山倡議(Satoyama initiative),其目標就為提倡實現人類社會與自然和諧共處,並提出三摺法理念:1.確保多樣化的生態系統服務和價值2.整合傳統知識和現代科技3.謀求新型態的協同經營體系。三百多年來台灣各鄉里雖未有『里山』倡議之名,但實質上即以里山精神的生

活方式回應全球發展趨勢。近年台灣更積極藉由具體里山倡議精神的案例有花蓮豐濱聚落、貢寮聚落等。台灣現今所推動倡導之里山精神多以農村地區、鄉村地區聚落為主,而未來台灣將有70%以上之人口居住在都市化地區,屆時都市邊緣的里山實踐發展實為更迫切。台北市隨著都市化農耕地縮減60年內從7018.70公頃降到3220.58公頃,現今僅佔全市土地使用的12%(臺北市政府產業發展局,105)。平等里係研究者之家鄉,鑑於回饋家鄉情懷之責任感與前述都市化危機,本研究擬針對台灣都市農地發展相關議題與發展經驗進行分析與檢討,並以台北市士林區平等里聚落作為研究基地。平等里位屬台北市邊陲之第二大農耕地區的士林區,2007年

坪頂古圳業已登錄為台北市首例之『文化景觀』。本研究擬藉由國內外文獻案例與實地考察、深入訪談,與在地工作坊、焦點討論,運用生態規劃方法經歸納整合,預期研擬出具空間規劃與軟體實踐之里山願景發展藍圖,經由焦點訪談成立『鵝尾里山』小組平台,俾作為平等里未來之地方型社區發展計畫(Local Development Vision Plan)與後續推動行動之核心參考。本研究結果將作為平等里與陽明山國家公園共同推動平等里『里山』實踐之參考。

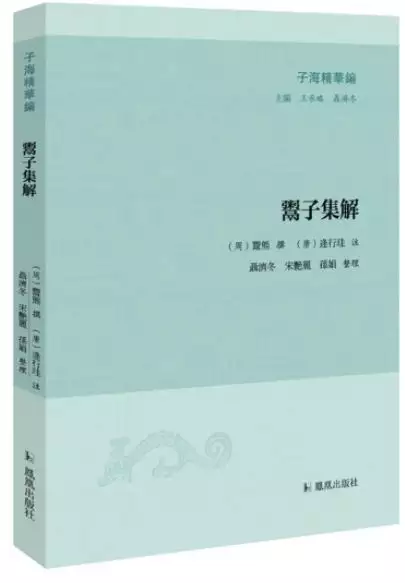

鬻子集解

為了解決廬江何氏族譜 的問題,作者(周)鬻熊(撰) 這樣論述:

《鬻子》,舊題鬻熊撰,今本《鬻子》簡略文辭、古樸文風,偏重治世理政的道法家思想,約戰國中後期諸子所作,分上下卷,共十四篇。 本書在匯校匯注了前賢的研究成果基礎上, 對道藏本《鬻子》進行了校正,增加了新的書證注釋,對前人注釋不當處做了箋證。 聶濟冬,山東大學副教授,2006年博士畢業于山東大學古典文獻學專業。研究先秦兩漢文學史、古典文獻學。 宋豔麗,山東大學古典文獻學專業2011級碩士。孫娟,山東大學古典文獻學專業2012級碩士。 整理説明 進鬻子表 鬻子序 鬻子卷上 撰吏五帝三王傳政乙第五 大道文王問第八 貴道五帝三王周政乙第五 守道五帝三王周政

甲第四 撰吏五帝三王傳政乙第三 鬻子卷下 曲阜魯周公政甲第十四 道符五帝三王傳政甲第二 數始五帝治天下第七 禹政第六 湯政天下至紂第七 上禹政第六 道符五帝三王傳政甲第五 湯政湯治天下理第七 慎誅魯周公第六 鬻子佚文 鬻子附録 周左丘明《春秋左氏傳·僖公二十六年》 戰國包山楚簡 戰國江陵望山沙塚楚簡 戰國新蔡葛陵楚簡 清華大學藏戰國楚簡《楚居》 漢司馬遷《史記》 漢劉向《別録》 漢班固《漢書》 漢應劭《風俗通義·皇霸第一·六國》 南朝梁劉勰《文心雕龍》卷四《諸子》 唐張説《張燕公集》卷七《贈趙公》 唐林寳《元和姓纂》卷一 又卷六 唐陸淳《春秋集傳纂例》卷十《國名譜》 唐余知古《渚宮舊事》卷一

宋王堯臣《崇文總目》卷三《道家類》 宋劉恕《資治通鑑外紀》卷二《夏商紀》 又卷三《周紀》 宋晁公武《郡齋讀書志》 宋羅泌《路史》卷二六《國名紀三》 宋高似孫《子略》卷一 宋陸佃《陶山集》卷一一《鬻子序》 宋陳振孫《直齋書録解題》卷九《道家類》 宋黃震《黃氏日鈔》卷五五《讀諸子·鬻子》 宋王應麟《漢藝文志考證》卷六 宋王應麟《玉海》卷五三《藝文》 宋王應麟《困學紀聞》卷十 宋馬端臨《文獻通考》卷二一一《經籍考·子》 宋趙希弁《讀書附志》 明宋濂《宋學士全集》卷二七《諸子辨》 明楊士奇《東裡文集》卷六《熊氏族譜序》 明楊慎《丹鉛總録》卷一二史籍類《鬻子》 明楊慎《丹鉛總録》卷十 明陳士元《江漢叢談

》卷一 明李樂《見聞雜紀》卷一 明王世貞《弇州山人四部稿》卷一一二《文部》 明胡應麟《少室山房筆叢》丙部《九流緒論》下 明胡應麟《四部正訛》中 明潛庵子《校訂〈鬻子注〉》 明何良俊《四友齋叢説》卷二十 明陳汝錡《甘露園短書》卷八“武王將相” 明萬曆三十年綿眇閣刊《先秦諸子合編》本 明刊《十二子·鬻子序》 明刊《十二子·鬻子後記》 明刊諸子褒異本、明錢塘楊氏刊廣成子鬻子合刻本 明歐陽清《刻五子書序》 《百家類纂》“雜家類”《鬻子題辭》 《楊升庵先生評注先秦五子全書·鬻子序》 《諸子彙函》附録《談藪》 清範邦甸《天一閣書目》卷三之一子部 清儲大文《存硯樓文集》卷十 清馬驌《繹史》卷一九《文王受命》

清姚際恒《古今僞書考》 清梁玉繩《史記志疑》卷八 清梁玉繩《漢書人表考》 清莫友芝《郘亭知見傳本書目》卷十 清《文瀾閣四庫全書》卷一一七《雜家類》一《鬻子》 清章學誠《文史通義·內篇一·詩教上》 清章學誠《校讎通義》內篇卷三《漢志諸子》 清袁棟《書隱叢説》卷一一 清王太嶽《四庫全書考證》卷五二《鬻子》 清石藴玉《獨學廬稿·初稿》卷三《讀鬻子》 清崔述《豐鎬考信録》卷一《文王上》 清孫星衍《平津館鑒藏書籍記》補遺 清嚴可均《鐵橋漫稿》卷五《文類》三《鬻子序》 清嚴可均《子書六種》抄本跋 清嚴可均《全上古三代秦漢三國晉南北朝文》卷九 “鬻熊” 清淩揚藻《蠡勺編》卷二《鬻子》 清周廣業《循陔纂聞》

卷一 清雷學淇《介庵經説》卷三《毛詩》 清輯補《世本·居篇》 清沈欽韓《漢書疏證》卷二五 清梁章钜《退庵隨筆》卷一七《讀子》 清錢坫《新斠注地理志》卷一六 清《墨海金壺》子部《鬻子提要》 清周中孚《鄭堂讀書記》卷五二 清宋翔鳳《過庭録》卷一三《鬻子》 清錢熙祚《逄行珪鬻子注校勘記》 清俞樾《茶香室叢鈔·續鈔》卷二 清俞樾《諸子平議補録》 清譚獻《復堂日記》 清陸心源《儀顧堂集》卷五《讀鬻子》 清譚嗣同《石菊影廬筆識》 清張之洞《書目答問·子部》 清王樹楠《孔氏大戴禮記補注校正》卷七 清抄本《養素軒叢書》篇首 清抄本《養素軒叢書》卷末跋 清王先謙《漢書補注》地理志第八下 清王先謙《漢書補注》藝文

志第十 清王先謙《漢書補注》藝文志第十 清王先謙《詩三家義集疏》卷二一《文王之什》 清李慈銘《越縵堂讀書記》子部·雜家類 清葉德輝校輯《鬻子序》 清梁啓超《漢書藝文志諸子略考釋》 清劉鹹炘《校讎述林·子書原論》 清劉鹹炘《學略·諸子略》 清劉鹹炘《舊書別録·賈子新書》 清劉鹹炘《子疏定本·老徒裔第三》 胡玉縉《四庫全書總目提要補正》 姚明輝《漢書藝文志姚氏注解》 顧實《漢書藝文志講疏》 顧實《重考古今僞書考》 金受申《古今僞書考考釋》 陳鍾凡《諸子通誼》 甘鵬雲《楚師傅傳》 葉長青《漢書藝文志問答》 張心澂《僞書通考》 蔣伯潛《諸子通考》 楊伯峻《列子集釋》 姜亮夫《楚辭學論文集·楚文化與文明

點滴鈎沉》 張舜徽《漢書藝文志通釋》 顧頡剛《顧頡剛讀書筆記·逍遙堂摭録》 羅焌《諸子學述》 黃雲眉《古今僞書考補證》 呂思勉《先秦學術概論》 屈萬裡《先秦文史資料考辨》 唐君毅《中國哲學原論·中國哲學中之“道”之建立及 其發展(一)》 趙蘭坪《中國哲學史》第六篇“雜家”第二章“鬻子”(小 説家一派) 《群書治要》學習小組《群書治要譯注·鬻子》 張正明《楚文化史》第四章《鼎盛期的楚文化》 張成秋《中國的道家》(上冊)《自然之道:源頭的源頭》 鄧瑞全、王冠英《中國僞書綜考》 楊柳橋《鬻子哲學思想的光輝片段》 劉葉秋、朱一玄、張守謙等《中國古典小説大辭典》 任光椿《任光椿自選集》上卷 塗又光著《楚

國哲學史》第三章《粥熊》 王恒展《中國古代寓言大觀》 呂玉華《中國古代小説理論發展研究》 陳自力《逄本〈鬻子〉考辨》 王齊洲《〈漢志〉著録之小説家〈伊尹説〉〈鬻子説〉考辨》 潘銘基《〈鬻子〉與賈誼〈新書〉互文考》 一鬻熊其人 關於鬻熊,史料記載甚少,通常認爲鬻熊是商末周初人,曾爲周文王師,是楚國的先祖。 《左傳·僖公二十六年》:“夔子不祀祝融與鬻熊。”杜預注:“祝融,高辛氏之火正,楚之遠祖也。鬻熊,祝融之十二世孫。夔,楚之別封,故亦世紹其祀。” 《史記·周本紀》雲:“公季卒,子昌立,是爲西伯。西伯曰文王,遵後稷、公劉之業,則古公、公季之法,篤仁,敬老,慈少。禮下賢者,

日中不暇食以待士。士以此多歸之。伯夷、叔齊在孤竹,聞西伯善養老,盍往歸之。太顛、閎夭、散宜生、鬻子、辛甲大夫之徒皆往歸之。” 《史記·楚世家》:“周文王之時,季連之苗裔曰鬻熊。鬻熊子事文王,早卒。其子曰熊麗。熊麗生熊狂。熊狂生熊繹。熊繹當周成王之時,舉文、武勤勞之後嗣,而封熊繹於楚蠻,封以子男之田,姓羋氏,居丹陽。”又,楚武王三十七年,楚熊通要求周王室立其爲王:“吾先鬻熊,文王之師也,早終。成王舉我先公,乃以子男田令居楚,蠻夷皆率服,而王不加位,我自尊耳!” 《漢書·地理志下》:“周成王時,封文、武先師。鬻熊之曾孫熊繹於荊蠻,爲楚子,居丹陽。” 根據上述史料記載,約略可知,鬻熊的祖先爲帝

嚳時之火正——祝融。據《國語韋氏解》可知其大致的世傳譜系。《國語》卷一六《鄭語》:“夫黎爲高辛氏。”韋昭注:“高辛,帝嚳。黎,顓頊之後也。顓頊生老童,老童産重黎及吳回。吳回産陸終。陸終生六子,其季曰連,爲羋姓,楚之先祖也。季連之後曰鬻熊,事周文王,其曾孫熊繹,當成王時封爲楚子。”《大戴禮記·帝繫》有類似的記載。可知季連,上承帝嚳、顓頊、祝融、吳回、陸終,姓羋,是楚國王族的祖先。鬻熊是季連的後代,後被奉爲楚之祖先。鬻熊有文韜武略,當得知文王“善養老,禮下賢者”時,欣然求歸,爲文王效力。鬻子,被尊爲文王師。 史料所載的鬻熊的世系承傳比較明確,但鬻熊的歷史蹤跡不甚明瞭,多有認識上的分歧。 (一)

早卒説 《史記·楚世家》:“周文王之時,季連之苗裔曰鬻熊。鬻熊子事文王,早卒。”而鬻熊“早卒説”,並非字面意義,非不壽之謂。嚴可均校輯《全上古三代文》卷九注:“計其年宜過百一二十,則早卒、早終,謂不及受封先卒耳,非不壽之謂也。”嚴説可信。鬻熊見文王之時“年已九十”,《楚世家》言其“早卒”,即謂其不及受封而卒,故“早卒”後面緊接著曰:“熊繹當周成王之時,舉文、武勤勞之後嗣,而封熊繹於楚蠻,封以子男之田,姓羋氏,居丹陽。”指出至熊繹時始受封。

客家族群在臺灣播遷之研究—以苗栗何子報家族為例

為了解決廬江何氏族譜 的問題,作者何雅芬 這樣論述:

從清代康熙年間就有客家族群渡臺拓墾苗栗地區,並仰賴農業為生,乾隆年間至道光年間客家族群渡臺開墾更為興盛時期。基於原住民為臺灣最早紮根地之族群,又後期客家族群的投入,因此苗栗地區的開墾與客家族群的遷徙息息相關。儘管目前臺灣客家學術研究成果豐碩,但針對廣東省惠州府陸豐市人的相關學術研究,仍是鮮少有學者探究此一區塊。本研究將透過歷史文獻研究法、實地考察法,以及口述歷史等方式進行調查研究,參考何氏房譜、族譜、總譜等文獻資料,結合苗栗地區的實際探訪,彙整家族遷徙歷程、何家墓園、苗栗縣何韓藍麥姓宗親會、家族墾殖故事等,並配合古文書、戶政等資料,將史料及專書經由交叉比對,發現相關專書之資料引用,有年代、區

域開發等,有倒置情形,本研究透過上述研究資料與研究方法,藉由何子報家族的專題研究,重新建立陸豐客家人在苗栗地區開墾時序與還原歷史脈絡。