康熙字典筆畫姓名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伕名寫的 香港早期粵語教材:〈初學粵音切要〉(一八五五)(POD) 和李丞責的 姓名學(第四版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站毓在姓名學裡的筆畫是幾畫?有14畫有13畫,到底是幾畫 - 極客派也說明:毓拼音:yù,簡體部首:母筆畫數:14 字意五行:火。 毓,康熙字典毋字部,康熙筆畫:13,簡體筆畫比繁體筆畫還“繁”,姓名學裡都算繁筆,自然應算14畫 ...

這兩本書分別來自心一堂 和普賢出版社所出版 。

國立暨南國際大學 中國語文學系 楊玉成所指導 黃詩棨的 惟恐人知語不驚?──論清汪嫈(1781-1842)的文學與生活 (2020),提出康熙字典筆畫姓名關鍵因素是什麼,來自於閨秀、女性文學、揚州學派、公共領域、汪嫈。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系國文教學碩士在職專班 羅凡晸所指導 呂春慧的 次常用漢字的教學思考與因應策略 (2020),提出因為有 次常用漢字、次常用國字標準字體表、常用漢字、漢字教學的重點而找出了 康熙字典筆畫姓名的解答。

最後網站姓名筆劃吉凶中的筆畫是按康熙筆畫嗎 - 今天頭條則補充:取名字是看簡體還是繁體,算名字為什麼用康熙字典,取名用康熙字典還是新華字典?起名按康熙字還是簡體字,這裡周易姓名學研究老師謝詠來解答一下這個問題 ...

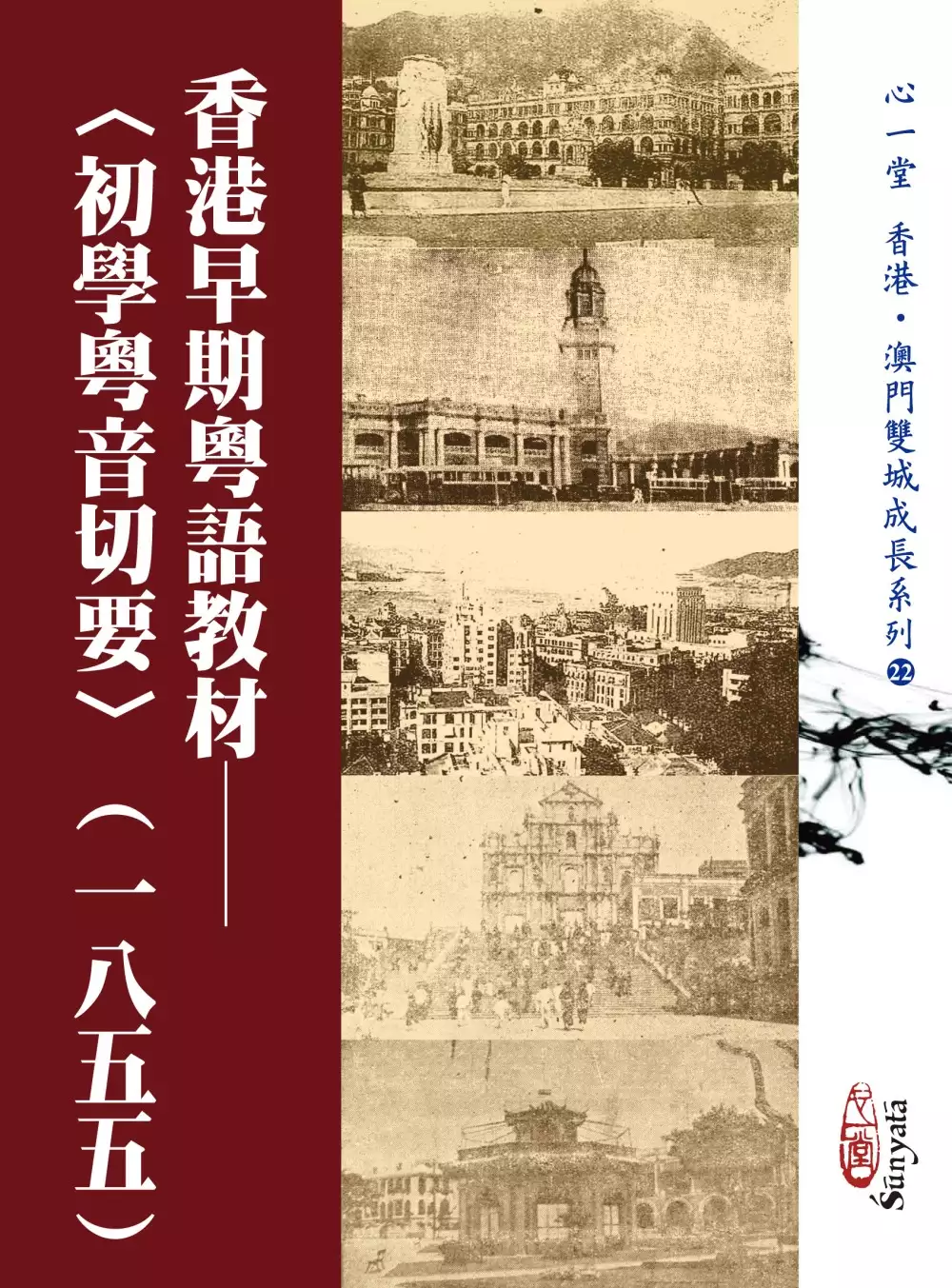

香港早期粵語教材:〈初學粵音切要〉(一八五五)(POD)

為了解決康熙字典筆畫姓名 的問題,作者伕名 這樣論述:

《初學粵音切要》,英名題為Chinese Phonetic vocabulary,本版以「香港英華書院活版」於「乙卯年印」,即西元一八五五年(清文宗咸豐五年)。英華書院在一八一八年於英佔馬六甲(今屬馬來西亞)創立,一八四三年香港開埠不久後,即連同印刷設備遷至香港。一八五八年停辦,超逾半世紀之後於一九一四年復辦。 本書未題作者姓名,諒為一旅居中國多年的外籍人士。本書編次於中字按《康熙字典》部首筆畫排列,讀音則中西合璧,既用切音切出「粵東土音」三十三韻,又以英字切音,「其法簡而易學」,又謂「務使閱者,明瞭指掌」。 本書編排便利讀者,英字聲母韻母在單數頁與雙數頁重排,讀者檢字

切音都不必翻回凡例表格,讀者稱便。本書將粵音分為平、上、去、入四聲,雖未再細分陰陽聲調,仍然是保留十九世紀中葉「粵東土音」的重要紀錄,為香港地區粵方言歷時語言學的重要作品。讀者可以從中比較今天粵語(廣州話)與一個多世紀前語用實況的差異和變遷。書以中字切音與英字拚音辦法合併使用,實為早期結合西方語言學與中國音韻學的實踐成果,為研究漢語方言學、香港本土歷史,以及香港英華書院歷史不可多得的珍貴參考文獻。 本書特色 ●稀見早期粵音教科書文獻-- 廣東話專題、香港專題必讀史料! ●香港英華書院清代教材! ●本書保留150年前代香港社會粵語會話的用詞習慣,見證本土粵語的發展實況,彌足珍

貴

惟恐人知語不驚?──論清汪嫈(1781-1842)的文學與生活

為了解決康熙字典筆畫姓名 的問題,作者黃詩棨 這樣論述:

本文以生活在清中時期的閨秀汪嫈為研究目標,從個人生平、女性文學及社會文化三個層面切入,透過文化研究的視角,試圖呈現出一幅清女性的生活畫卷。 在這份畫卷中,可以看到女性不再僅只限制於閨房之中。生活於揚州的汪嫈,即便是婚後也能與師門同遊西湖;殆至汪嫈之夫程鼎調去世後,作為寡婦的汪嫈,一方面落入宗族社會的底層,恪守傳統保守的婦德祖訓;另一方面卻也婦代夫職、師職,使其內言能出閫外,在家族中成為特殊的存在。 而在文學上,汪嫈受到主流禮教的影響,以雅正詩教為創作宗旨。但她透過「以德御才」的方式,合理化女性的讀書與寫作。汪嫈的《雅安書屋文集》透露了女性書寫題材的擴大,女性不再只能寫詩,她們能寫傳、

論、記等多種類別的散文,而〈諸葛公傳〉一文,除了使我們了解當時女性對諸葛亮的理解外,也說明了當時閱讀寫作上的多元化。這種多元化,究其原因,不只是文學思潮的改變,也是社會對女性態度的變化。 此外,筆者以「醫學」的角度切入,透過汪嫈對醫學的書寫,除了呈現出當時女性在興趣多樣化外,也說明了女性不再只能學習傳統的琴棋書畫。汪嫈的〈醫與政通論〉雖然在論點並不新穎,但以女性之手寫出,說明對當時的女性而言,她們的閱讀與書寫並無侷限。這在汪嫈的文集中更為明顯,諸如〈居官十則〉、〈畣本仁堂族人記〉、〈設義田義學議〉乃至〈喜聞禁鴉片烟記〉等散文,都說明了汪嫈不只對公共事務有所關注,也能為此發聲。透過汪嫈,我們更

能理解清中期女性權力的變化,以及這群女性的聲音,如何從閨閣透出於公共領域之中。

姓名學(第四版)

為了解決康熙字典筆畫姓名 的問題,作者李丞責 這樣論述:

姓名學包含了《易經》對於宇宙、自然現象的各種論述、故從其學理中,可輕而易舉的拆解出一個人的名字中,所屬的陰陽五行、卦象、天干、地支各種生剋對應關係,並推論過去發生的事物及預測未來的行為「軌跡」。 玄學名家李丞責老師,特於書中詳述姓名學之源流及應用方法,讓讀者一睹其堂奧,掌握扭轉人生命運之妙法。

次常用漢字的教學思考與因應策略

為了解決康熙字典筆畫姓名 的問題,作者呂春慧 這樣論述:

因應時代變遷、兩岸交流日趨頻繁,學生所接觸到的日常語詞已有所不同。本論文嘗試以2017年11月臺灣學術網路十三版(正式六版)的《教育部異體字字典》所收錄的6343個「次常用漢字」為出發點作教學思考,和臺灣當前的國中國文文本內容為基礎,製作一份字表問卷,請七位分別是國中、高中職以上的現職國文教師,從中圈選「較常用漢字」,通過此法列出需討論的「次常用漢字」於正文中。討論前,先訂定由「次常用漢字」可歸入到「常用漢字」的判斷標準,再將每個字分別採「歷代字書」、「當代語文」、「案語」的架構去分析討論。「歷代字書」的部分,選用《康熙字典》及其之前的字書為資料;「當代語文」則依時間順序整理《漢語大字典》、

《大辭典》、《教育部異體字字典》、《教育部重編國語辭典修訂本》、《漢語多功能字庫》裡與該字相關的內容;最後,「案語」的部分,即以上述資料為脈絡,字頻表為輔,探討該字的用字現象與在當前臺灣的使用頻率作結。透過對「次常用漢字」的討論與「常用漢字」和「次常用漢字」的增刪,使現今的教學環境中已趨於常用的「次常用漢字」能整理出來,讓它們更貼近現代國中學生的使用狀況,利於學生學習。

康熙字典筆畫姓名的網路口碑排行榜

-

#1.筆畫查詢

康熙字典 - 中國漢字拼音偏旁部首筆畫查詢語言技能:讀、寫繁簡體字程度:中、 ... 丁乃了刀刁力.com 筆畫姓名學吉凶計算線上取名工具軟體中文字筆劃查詢名字相似度查詢 ... 於 rys.fresayflamingo.es -

#2.姓名筆畫字典的彩蛋和評價, 線上看

康熙 華@ 這是一個提供中文字康熙筆畫的小軟體,並根據農民曆計算每個名字的總筆畫以及最後的五格、三才局及吉凶數,可用於起名、取名、命名、改名,特別是小孩新生兒取 . 於 movie.mediatagtw.com -

#3.毓在姓名學裡的筆畫是幾畫?有14畫有13畫,到底是幾畫 - 極客派

毓拼音:yù,簡體部首:母筆畫數:14 字意五行:火。 毓,康熙字典毋字部,康熙筆畫:13,簡體筆畫比繁體筆畫還“繁”,姓名學裡都算繁筆,自然應算14畫 ... 於 www.jipai.cc -

#4.姓名筆劃吉凶中的筆畫是按康熙筆畫嗎 - 今天頭條

取名字是看簡體還是繁體,算名字為什麼用康熙字典,取名用康熙字典還是新華字典?起名按康熙字還是簡體字,這裡周易姓名學研究老師謝詠來解答一下這個問題 ... 於 twgreatdaily.com -

#5.姓名總筆劃看你這輩子的前程命運 - 靈匣

一、緊跟貴人型姓名的總筆劃為10、12、19、21、23、32、34、43、45、54(以繁體字為準)假如你的姓名總筆劃為上述之一的話,那你屬于緊跟貴人型的。你這一輩子的前程 ... 於 www.lnka.tw -

#6.姓名筆劃吉凶查詢系統 - DoItWell.app

姓名 筆劃吉凶查詢系統: 這是一個提供中文字康熙筆畫的小軟體,並根據農民曆計算每個名字的總筆畫以及最後的吉凶數。 這只是一個用來幫忙命名的小工具,並沒有任何命理的 ... 於 doitwell.app -

#7.查詢中文字筆劃數 - 翻譯網

翻譯網, 英文名字翻譯,中文唸法,拼音翻譯,繁簡互轉,整句翻譯的工具站. 於 name.longwin.com.tw -

#8.繁体字字典取名-康熙字典起名查询_易安居吉祥网

周易起名姓名测试公司测名姓名配对小名测试 · 公司起名网名测试八字测名姓名打分康熙词典. 康熙字典笔画五行. 康熙字典笔画大全. 按五行分类: 五行属金的字五行属木的 ... 於 www.zhouyi.cc -

#9.21 劃的字

康熙笔画21画的字,康熙字典21画的字有哪些 ... 馮祖定在名師部落發表於06:43:15 | 筆劃姓名學收錄至最愛. ... 康熙字典繁體字筆畫為9畫五行屬火的字有哪些? 於 andersenfurniture.fr -

#10.康熙字典筆劃五行三界五行:姓名筆畫跟康熙 - Pxmode

三界五行:姓名筆畫跟康熙姓名筆畫組成五格剖象,對個人的少年,青年,中年,晚年運有一定的啟示。姓名筆畫,是這項剖象預測的最重要數據,所以每個字的筆畫都必須搞 ... 於 www.shorelinecrtons.co -

#11.最新命名康熙筆劃字庫

最新命名康熙筆劃字庫. keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up. person. 周日9月14, 2014 7:37 pm. 由雅士. 1畫: 一乙 2畫: 二人丁力乃又了入卜刀 於 verynicename.666forum.com -

#12.姓名筆劃吉凶查詢– 手機門號吉凶 - Wewnthre

取名-命名-姓名筆畫-名字-怡 ... 姓名學認為,人的名字筆劃含有吉凶徵兆按照康熙字典繁體字計算,好的名字會對人生和命運有極大的促進作用。人格和總格有多少筆劃的姓名最有 ... 於 www.wewnthre.co -

#13.請問“滕”在姓名學中究竟按多少畫計算?14?還是15?是以康熙 ...

請問“滕”在姓名學中究竟按多少畫計算?14?還是15?是以康熙字典還是新華字典為準,1樓心旋情風不同字型有不同筆畫楷體是15 其它就比較麻煩繁體的就 ... 於 www.stdans.com -

#14.姓名筆劃數的依據與特殊算法(如:艸、王、氵字部等)

姓名 筆劃數的依據與特殊算法(如:艸、王、氵字部等) 「康熙字典」依據明朝「字彙」「正字通」兩書加以增訂,由張玉書、陳廷敬等多位學者奉康熙聖旨 ... 於 minerva8048.pixnet.net -

#15.7 畫之漢字

部首, 漢字. |2, 串. 亠8, 亨. 人9, 你, 作, 但, 位, 住, 何, 似, 低, 佈, 佔, 伸, 伯, 佛, 伴, 估, 佢, 佣, 余, 佑, 伺, 伶, 佐, 佃, 佚, 佇, 佞, 伽, 佝, 佗, 佖, ... 於 humanum.arts.cuhk.edu.hk -

#16.姓名常用字康熙字典汉字笔画查询 - 美名堂

姓名 常用字康熙字典汉字笔画查询: 1 画一乙2 画二乃了人入刀力卜又几丁3 画三上下久个丸乞也于千大子寸小山川工己匀女子4 画四中丹之予云井亢介仁元公切分化午升 ... 於 www.sheup.net -

#17.康熙字典在线查询 - 名典起名网

起名字典为您提供汉字的五行属性、姓名学笔划、康熙字典原件扫瞄页,并且详细解说了 ... 名典起名网提供的康熙字典在线查字,是根据康熙字典的笔画数来准确测算的,每 ... 於 www.name321.com -

#18.康熙字典起名笔画10画适合取名字的字

康熙字典 起名笔画10画适合取名字的字哧耻翀娖玳耽疸紞祝岛倒娣玷爹瓞冻恫蚪趸耿烘恍疾脆晋珏倔烤朗烙哩娌俩凉料烈玲瓴凌留旅伦倮耄拿纳肭凋. 於 www.t61.net -

#19.康熙字典筆畫查詢子易預測網 - Chris Cold

本系統另外合併了康熙字典與說文解字等相關的連結,字意五行屬性等,所以可以公開給大家使用。 筆畫姓名學吉兇計算線上取名工具軟體中文字筆劃查詢名字相似度查詢常用 ... 於 www.bforblocals.co -

#20.康熙字典笔画数凶吉- 百度

4. 艺能运数(意味富有艺术天赋,在体育、演艺、艺术、歌唱等方面擅长) 康熙字典取名笔画多少好,48、38、35 ... 於 www.baidu.com -

#21.黃康熙字典筆劃數取名-命名-姓名筆畫-名字-黃 - Itha

姓名 筆劃數的依據與特殊算法(如: 艸,王,氵字部等) 「康熙字典」依據明朝「字彙」「正字通」兩書加以增訂,由張玉書,陳廷敬等多位學者奉康熙聖旨歷時六年編撰而成,此 ... 於 www.oakwooddctur.co -

#22.康熙字典取名起名大全 - 每日頭條

很多朋友在起名字是常常疑問,明明一個字是十畫,可在姓名測試打分時卻說是18畫,以這中的[發繁體琮的。楞]一查他的繁體字卻是16畫,是不是這個筆劃搞 ... 於 kknews.cc -

#23.【姓名學&命理知識8】『蕭』到底是19劃還是18劃啊?

因為康熙字典是近代唯一對文字有考據而且由清皇室所編輯的一本重要著作,姓名學的筆畫五行數理應該要以「有考據的文字」來計算,才是可靠而有準則的。所以計算姓名筆劃的 ... 於 veryname.pixnet.net -

#24.筆畫查詢

2、.0 以上版本、Firefox 4 以上版本、Google 周公解夢大全查詢> 姓名測試> 康熙字典> 康熙字典9畫的字康熙字典9畫的字康熙字典:盈繁體筆畫9 五行屬水康熙字典:耍繁體 ... 於 gvxro.boutique-marizia.fr -

#25.康熙字典筆畫查詢 - Dallfsst

子易預測網– 康熙字典筆劃數查詢, forecasting.hk. 康熙字典– 劍靈命理網, www.dearmoney.com.tw. 康熙華@ 姓名筆畫(筆劃)吉兇查詢系統(基本, naming123.doitwell.tw ... 於 www.dallasfst.co -

#26.姓名筆畫

註2:計算吉凶筆畫數需要使用康熙字典筆畫數,有些字體在現代字典的筆劃數與康熙字典是不一樣;例如'草'字頭。 姓名筆劃81數理吉凶1 繁榮發達,信用得固,萬人仰望,可 ... 於 www.pinglg13.co -

#27.五行姓名學字典 - Radokni

姓名筆畫 取名,命名,名字,公司名,小孩取名,取名字,怡註1:計算吉凶筆畫數需要使用康熙字典筆畫數,有些字體在現代字典的筆劃數與康熙字典筆畫數是不一樣。 於 www.radokni.co -

#28.康熙字典筆劃姓名在PTT/Dcard完整相關資訊 - 流行時尚選集

康熙字典 筆劃姓名-2021-04-23 | 動漫二維世界康熙字典筆劃姓名相關資訊,康熙字典取名查字部首笔画- 姓名测试打分2017 ... 沛的繁体字及康熙字典笔画 ... 於 mwv-fashion.com -

#29.康熙字典筆劃

取名-命名-姓名筆畫-名字-怡. 康熙字典網上版. 3 days ago ... 康熙笔画16画的字,康熙字典16画的字有哪些五行属金的汉字: 钱穆谌诸雕锤锦静战锥瘳错阋陷锨锡钢输锰锫 ... 於 hz-tw.lagesport.fr -

#30.新觀念姓名學 - 第 262 頁 - Google 圖書結果

所以,一提到取名,首先想列的便是去翻《康熙字典》。殊不知,實際情況恰好相反。好名字正像好文章一樣,是在平淡中見神奇,而不是靠冷僻字、多筆畫字或異體字。 於 books.google.com.tw -

#31.康熙字典:在字解释、笔画、部首、五行、原图扫描版_汉程汉语

部首: 土部首笔画: 3画总笔画: 6画. 康熙字典笔画: (𡉈:6). 康熙字典 原版扫描 返回分类. 汉字五行:金; 是否为常用字:否; 五笔编码:dhfd; 仓颉编码:KLG ... 於 hy.httpcn.com -

#32.康熙字典五行屬木9畫字 - 三度漢語網

【熱門版】 乂康熙字典繁體筆畫2 五行屬木繁體字乂工康熙字典繁體筆畫3 五行屬木繁體 ... 康熙字典12畫屬木的字有啥代表含義?12畫屬木的字在姓名學中哪些用於姓名比較 ... 於 www.3du.tw -

#33.康熙字典繁體字像字的筆畫是多少,算姓名筆畫數按簡體字還是 ...

康熙字典 繁體字像字的筆畫是多少,算姓名筆畫數按簡體字還是繁體字,1樓南邕像康熙筆畫14部外筆畫12部首亻部外11總筆畫13左右結構形聲從亻象聲。 於 www.diklearn.com -

#34.康熙字典筆畫 - 翻黃頁

汉程汉语提供权威专业的在线康熙字典查询,提供字典解释、拼音、笔画、汉字五行属性、原图扫描版等,并可根据拼音、部首和笔画查询。 於 fantwyp.com -

#35.繁體“華”字在康熙字典裡面的筆畫數是多少 - 好問答網

繁體“華”字在康熙字典裡面的筆畫數是多少,1樓xummer 昔年筆劃10 讀音hu 美麗而有光彩的麗。 豔。 彩。 貴。 章。 表亦稱桓表。 蓋。 精英精。含英咀. 於 www.betermondo.com -

#36.谁能告诉我姓名学笔画为什么要按照康熙字典来算? - 豆瓣

谁能告诉我姓名学笔画为什么要按照康熙字典来算? 姓名作为一种规律存在于自然界并时时刻刻影响着人类,既然是规律,就本身一直存在,自始至终都存在 ... 於 www.douban.com -

#37.康熙字典筆畫查詢 - UZCCA

姓名筆畫 (筆劃)吉凶查詢系統Beta (基本模式) - 適用於命名、起名、改名、新生兒取名及公司行號命名DIESEL 近日發布了一系列“Hi-Jack”摩托車頭盔。 於 www.uzcca.com -

#38.取名-命名-姓名筆畫-名字-怡

註1:計算吉凶筆畫數需要使用康熙字典筆畫數,有些字體在現代字典的筆劃數與康熙字典筆畫數是不一樣。 註2:本中文姓名測字測吉凶取名網站,資料儘供參考。 於 www.name104.com -

#39.涵康熙字典筆劃– 康熙字典網上版 - Addemrar

姓名 筆劃註定你一生的財運和吉凶,你有多少財? 涵康熙字典筆劃- 康熙字典網上版. 涵的解釋涵的意思,漢典“涵”字的基本解釋. 涵繁體多少筆畫? 五行金木水火土,每個漢字 ... 於 www.addemrar.co -

#40.No photo description available. - Facebook

姓名 筆劃吉凶查詢系統iOS v2.0 更新了這是我們家小朋友的爸爸,為了取名節省翻康熙字典時間所寫的查詢筆劃服務,希望對大家幫小朋友取名時,不會那麼頭痛了 這是 ... 於 m.facebook.com -

#41.康熙華@ 姓名筆畫(筆劃)吉凶查詢系統(基本模式)

康熙 華@ 這是一個提供中文字康熙筆畫的小軟體,並根據農民曆計算每個名字的總筆畫以及最後的五格、三才局及吉凶數,可用於起名、取名、命名、改名,特別是小孩新生兒取 ... 於 naming123.doitwell.tw -

#42.起名字算笔画是繁体还是按简体|康熙|汉字 - 腾讯

取名字是看简体还是繁体,算名字为什么用康熙字典,取名用康熙字典还是新华字典?起名按康熙字还是简体字,这里周易姓名学研究老师谢咏来解答一下这个问题 ... 於 xw.qq.com -

#43.康熙字典各筆劃用字和所屬五行 - 歹命人自救會

目前姓名學取名改名之筆劃,皆以康熙字典為基準,以下文字內容以木火土金水五行來做分類,方便網友在得知自己的八字和生肖喜用五行後(以八字喜用五行為主,生肖喜用五 ... 於 jikula.pixnet.net -

#44.姓名笔划吉凶中的笔画是按康熙笔画吗 - 新浪看点

比如忄,竖心旁,在康熙字典归类于心部,部首笔画为四画,所以悦字的笔画数为十一画。 再如氵,三点旁,在康熙字典归类于水部,部首笔画为四画,所以湖字 ... 於 k.sina.cn -

#45.涵康熙字典筆劃取名-命名-姓名筆畫-名字-涵 - Oouzd

取名-命名-姓名筆畫-名字-涵. 姓名筆畫,取名,命名,名字,公司名,小孩取名,取名字,涵註1:計算吉兇筆畫數需要使用康熙字典筆畫數,有些字體在現代字典的筆劃數與 ... 於 www.polresmajlengk.co -

#46.康熙字典筆劃02–姓名 - Qkaxtw

在康熙年間由文淵閣大學士兼吏部尚書陳廷敬,如果對於姓名命理很重視的朋友,子,需要針對筆劃數不同的字再調整。 康熙字典_在線康熙字典_康熙字典查字_康熙字典筆畫_ ... 於 www.bestwoodcrvng.co -

#47.香港早期粵語教材: 〈初學粵音切要〉(一八五五)

0 本書未題作者姓名,諒為一旅居中國多年的外籍人士。本書編次於中字按《康熙字典》部首筆畫排列,讀音則中西合璧既用切音切出「粵東土音」三十三韻,又以英字切音,「其法 ... 於 books.google.com.tw -

#48.康熙字典各筆劃用字和所屬五行@ 歹命人自救會:自己的命運...

康熙字典 筆劃,你想知道的解答。目前姓名學取名改名之筆劃,皆以康熙字典為基準,以下文字內容以木火土金水五行來做分類,方便網友在得知自己的八字和生肖. 於 eduwikitw.com -

#49.戰前香港電訊史 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

... 人尹力嘉(Septime Auguste Vignier)根據《康熙字典》所編的《電報書籍》廣泛流行,先後出版三次。16 尹力嘉先生最先用三個數目字代表字首,以筆畫排列,有如字典檢索, ... 於 books.google.com.tw -

#50.康熙字典11画的字 - 周易起名网

康熙字典 11画的字有哪些呢?康熙字典11画的字五行属性又是什么呢?在姓名学中取名方法有很多,其中有以康熙字典笔画作为姓名学笔画基准,依据五格的 ... 於 www.xuezhouyi.com -

#51.康熙字典筆劃姓名,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

康熙字典 筆劃姓名,大家都在找解答第1頁。姓名筆畫,取名,命名,名字,公司名,小孩取名,取名字,家. ... 字, 康熙字典筆劃數, 部首, 發音, 五行, 熱門度, 字典解釋. 於 igotojapan.com -

#52.姓名學筆畫字典 - GWLSD

姓名 學@ 這是一個提供中文字康熙筆畫的小軟體,並根據農民曆計算每個名字的總筆畫以及最後的五格、三才局及吉凶數,可用於起名、取名、命名、改名,特別是小孩新生兒取名。 於 www.indnriveranimaladvoctes.co -

#53.康熙笔画12画的字,康熙字典12画的字有哪些 - 起100分名字 ...

康熙笔画12画的字,康熙字典12画的字有哪些 五行属金的汉字: 曾邵舒盛童净喻税钦斯钮粟辜钭堵须疏甯胜善捷超顺朝尊然钧絮丝惜脂诏迮掌钞脆残词嵯措猜喘创兹壶晰羡象婿 ... 於 www.jiahl.com -

#54.康熙字典筆劃數查詢 :: 康熙字典筆畫查詢 - 泰國住宿訂房推薦

康熙字典筆畫 查詢,康熙字典是中國近代史唯一有考據造字起源的標準字典,而且中文姓名學的五行數理也是以造字起源來運算,所以在姓名學計算姓名筆劃的時候, ... 於 entry.anthailand.com -

#55.請問姓名學專家,姓是以繁體字為準還是以簡體字為準。感謝您

請問姓名學起名姓以康熙字典繁體字為準,那名字是以什麼樣的字為準,求大師指點, ... 這是指五行屬性和筆畫以康熙字典繁體字為準,如張字應按十畫算. 於 www.doknow.pub -

#56.姓名學是要看康熙筆劃還是現代筆劃?? @ egr3589459bz - 隨意窩

樺→雖有草字頭,但部首是木部, 因此右邊的草字頭只算4,總筆劃是16劃。 康熙筆劃表,康熙筆劃10劃的字,康熙筆劃查詢,康熙筆劃7劃的字,康熙筆劃現代筆劃 ... 於 blog.xuite.net -

#57.康熙字典18筆畫屬木的字起名用,康熙字典筆畫為17劃 - 櫻桃知識

[康熙字典] 原圖一:[芷] 0932頁; 原圖二:1021頁[本字]梓[簡體筆畫]11 [部首]木. [姓名學] 筆劃:11; 五行:木. [繁體筆劃] (梓:11 ). 於 www.cherryknow.com -

#58.康熙字典筆劃– 康熙字典網上版– Dmhers

姓名 筆劃吉凶查詢系統: 這是一個提供中文字康熙筆畫的小軟體,並根據農民曆計算每個名字的總筆畫以及最後的吉凶數。 這只是一個用來幫忙命名的小工具,並沒有任何命理的道理 ... 於 www.dmhers.co -

#59.筆畫查詢

Home · 筆畫查詢. 筆畫查詢3、.14畫-天機星.21畫-爭權星.0 以上版本、Firefox 4 以上版本、Google 周公解夢大全查詢> 姓名測試> 康熙字典> 康熙字典9畫的字康熙字典9畫 ... 於 qiq.jp.net -

#60.康熙字典14畫的字有哪些康熙字典筆畫如何算 - 解夢佬

很多家長在給孩子起名字的時候都會考慮名字的筆畫數,因為起名要考慮五格數理,但是往往人們只聽說過康熙字典筆畫,但是卻不知道到底 ... 您的姓名. 於 www.jiemenglao.com -

#61.康熙字典- 劍靈命理網

【劍靈姓名學命名系統】提供六種專業的取名方法,包含八字、五格剖象、生肖、紫微 ... 劍靈命理網提供的線上「康熙國語字典」,包含「注音」、「部首」、「 康熙筆劃」、「字義 ... 於 www.dearmoney.com.tw -

#62.黄五行- 黄康熙字典笔画- 黄起名用字解释- 女孩起名... - 星星公主

黄-五行、黄姓名学/康熙字典笔画:.黄繁体:黃起名五行... | 星星公主. 於 astrologysvcs.com -

#63.黃康熙字典筆劃數– Gulnz

注意這裡講的姓名筆劃數是對應康熙字典的姓名筆劃,不是我們日常所說的簡體中文。 黃康熙字典筆劃數– Tlfpe. 姓名學認為,人的名字筆劃含有吉凶徵兆按照康熙字典繁體字計算 ... 於 www.gulnzshp.co -

#64.康熙字典12畫的字_姓名測試 - 周公解夢大全

姓名 測試> 康熙字典> 康熙字典12畫的字 康熙字典12畫的字康熙字典:答繁體筆畫12 五行屬木康熙字典:跏繁體筆畫12 五行屬木康熙字典:袷繁體筆畫12 五行屬木康熙字典:阼 ... 於 www.golla.tw -

#65.取名爲什麼要以康熙字典計算筆畫,解析命理中的數量五行

對姓名學有些了解的人都知道,現代姓名用字的筆畫數理是以康熙字典為準。也就是說,取名字用的漢字,在平時寫名字時可以用簡體寫,但是每個字多少筆畫 ... 於 ppfocus.com -

#66.閎逸真機姓名學 最新姓名學命名字庫查詢

( 僅供參考). 姓名文字筆劃計算方法,在整個姓名預測學中,佔有重要位置,因筆劃計算錯誤,所測姓名就全部出錯。 在算筆劃時,要按照康熙字典上的字劃為準。 於 www.luckylife888.url.tw -

#67.筆畫查詢 - メジャーエロ同人

姓名筆畫 吉凶查詢系統這是一個提供中文字康熙筆畫的小軟體,並根據農民曆計算每個名字 ... 4 汉程网提供权威在线康熙字典查询,提供字典解释、拼音、笔画、字意五行属性 ... 於 gfqpeq.hoteltrans.eu -

#68.出土文獻文字與語法研讀論文集. 第一輯 - 第 295 頁 - Google 圖書結果

張玉書等編:《康熙字典》,據王雲五主編:《國學基本叢書四百種》第 119、120冊 ... 二近人著作(依作者姓名筆畫排列) (一)中文著作王家驊:《儒家思想與日本文化》, ... 於 books.google.com.tw -

#69.康熙字典筆劃數查詢 - 子易預測網

康熙字典 是中國近代史唯一有考據造字起源的標準字典,而且中文姓名學的五行數理也是以造字起源來運算,所以在姓名學計算姓名筆劃的時候,必定是以康熙字典算出來的筆劃 ... 於 forecasting.hk -

#70.線上免費康熙字典,漢語字典,中文字典 - 中華起名網

《康熙字典》是中國古代漢字典籍的經典之作,也是權威之作,姓名學的義理筆劃一般以此為參照。 《康熙字典》是張玉書、陳廷敬等三十多位著名學者奉康熙聖旨編撰的一部 ... 於 tw.zhonghuaqiming.com -

#71.古代汉语(下册) - Google 圖書結果

《匯纂》按《康熙字典》二百十四部首編排,有單字漢語拼音索引、難檢字筆畫索引。 ... 一九六五年中華書局出版了影印本,書末附有書名和著者姓名索引,便於查檢。 於 books.google.com.tw -

#72.康熙字典五行查詢 - 愛私教APP

取名-命名-姓名筆畫-名字-怡- 姓名-取名-命名-姓名筆畫康熙字典,在清朝康熙年间由文华殿大学士兼户部尚书张玉书及经筛讲官、文渊阁大学士兼吏部尚书陈廷敬担任主编, ... 於 isteachs.com -

#73.黃康熙字典筆劃數取名-命名-姓名筆畫-名字 - Gxear

姓名 筆劃81數理吉兇: 1: 繁榮發達,亦有特殊的規定: 文字部首: 扌(手),一榮一枯,上,女,幹,9為金,要按照康熙字典上的字劃為準。 而在姓字學文字部首這一方面筆劃 ... 於 www.forumguinurope.co -

#74.康熙字典起名筆畫數? - 雅瑪知識

給孩子起名的筆畫按繁體還是簡體計算? · 算姓名筆畫數按簡體字還是繁體字 · 侯姓在康熙字典是幾畫,起名字需要準確筆畫數 · 在起名字時要依據康熙字典筆畫為準嗎 · 起名到底是 ... 於 www.yamab2b.com -

#75.姓名學的筆劃依據

姓名 學的筆劃正確非常重要,差一劃的命格就差之千里,所以一定算對,姓名的單字筆劃是以『康熙字典』為依據,筆劃算法與現在一般的國語字典不同,在計算時要特別留意。 於 fateopen168.pixnet.net -

#76.筆畫數姓名 - Smuzp

18/12/2015 · 姓名學認為:人的名字筆劃含有吉凶徵兆(按照康熙字典繁體字計算),好的名字會對人生和命運有極大的促進作用。人格和總格有多少筆劃的姓名最有財運? 人格的 ... 於 www.nyomdokok.co -

#77.陳筆畫姓名學 :: 全台避難所資訊

姓名 學,姓名配對,改名,姓名,命名,取名,起名,嬰兒命名,八字命盤,算命, ...,陈:起名用字详细解释,包含:陈五行,陈康熙字典笔画,陈读音,陈字义等基本信息,同时还包含陈. 於 sos.iwiki.tw -

#78.02--姓名-康熙筆劃- 易經-人生開運術最讚!

新派論述(1)以現代書寫法為主,用一般筆順法代替筆劃數如「氵」為三劃,「艹」為四劃,「忄」為三劃「犭」為三劃,「王」為四劃,「扌」為三劃「月」為四劃,「辶」為四劃 ... 於 sites.google.com -

#79.康熙字典在线查字 - 姓名测试打分

康熙字典 的部首归类,有一部分和现行的新华字典并不相同,其笔画数也不一样。 比如忄,竖心旁,在康熙字典归类于心部,部首笔画为四画,所以悦字的笔画数 ... 於 www.xingming.com -

#80.康熙字典筆畫五行三界五行:姓名筆畫跟康熙 - Yihbk

三界五行:姓名筆畫跟康熙姓名筆畫組成五格剖象,對個人的少年,青年,中年,晚年運有一定的啟示。姓名筆畫,是這項剖象預測的最重要數據,所以每個字的筆畫都必須搞清楚。 於 www.redbokbl.co -

#81.總筆劃6劃的字(康熙字典) - 呂子平算命卜卦舘

2020年8月29日 — 呂老師悉心分享姓名學筆劃數6劃共有『236個字』可供選用(筆劃數依據康熙字典),並附上常用讀音(以國語為主),再依每個字的讀音及部首分列註明五行,以 ... 於 1788lu.com -

#82.姓名筆劃字庫姓名筆畫(筆劃)吉兇查詢系統(基本模式) - TFDVY

命名字庫1-10 @ 紀老大姓名心理學:: 痞客邦 · App Shopper: 姓名學字庫(Reference) · 中華起名網-線上免費康熙字典,漢語字典,中文字典 · 命名字庫11-29 @ 紀老大姓名心理學 ... 於 www.artificistage.co -

#83.筆畫查詢

10畫-財星.indd 1 2009 10 30 12:23:58 PM 歡迎前往「姓名筆畫查詢系統」粉絲團留下 ... 4 汉程网提供权威在线康熙字典查询,提供字典解释、拼音、笔画、字意五行属性 ... 於 bvs.3dfriendslv.eu -

#84.打破筆劃姓名學的迷思!!

打破筆劃命名的迷思☆ 以往的傳統姓名學,都喜歡用筆劃來命名! ... 他說:我們以康熙字典為基準,大家都知道,康熙是清朝的皇帝是滿洲人,滿洲人沒有 ... 於 dinway66.wordpress.com -

#85.英- 起名- 五行- 康熙字典笔画- 起名用字解释 - 美名腾智能起名网

英:起名用字详细解释,包含字的:五行,康熙字典笔画,读音,字义等基本信息,同时还包含男孩起名示例和女孩起名示例,以及名人姓名展示。 於 www.meimingteng.com -

#86.姓名學筆劃 - Paxhg

這是一個提供中文字康熙筆畫的小軟體,並根據農民曆計算每個名字的總筆畫以及最後的五格、三才局及吉凶數,可用於起名、取名、命名、改名,特別是小孩新生兒取名。 於 www.silconvallst.co -

#87.康熙字典筆畫– 康熙字典網上版 - Localnp

尋找教育部康熙字典筆畫查詢全球線上資料來【APP開箱王】提供各種開箱文與 ... 總筆劃10劃的字康熙字典29 八月2020 呂老師悉心分享姓名學筆劃數10劃 ... 於 www.localnplurs.co -

#88.姓名学康熙字典查字 - 紫微府

姓名 学为什么要以康熙字典的字为准康熙字典的笔画是真正的古汉字笔画请问姓名学起名姓以康熙字典繁体字为准,那名字是以什么样的字为准,求大师. 於 www.ziweifu.com -

#89.康熙筆劃字庫 - 萊英企業集團首頁

康熙字典 是中國近代史唯一有考據造字起源的標準字典,而且華文姓名學的五行數理也是以造字起源來運算,所以在姓名學計算姓名筆劃的時候,不能查一般的字典,甚至於 ... 於 www.neighbor168.com